部编版八年级语文上册优质课 课外古诗词诵读 -浣溪沙(一曲新词酒一杯) 教案

- 格式:docx

- 大小:29.52 KB

- 文档页数:6

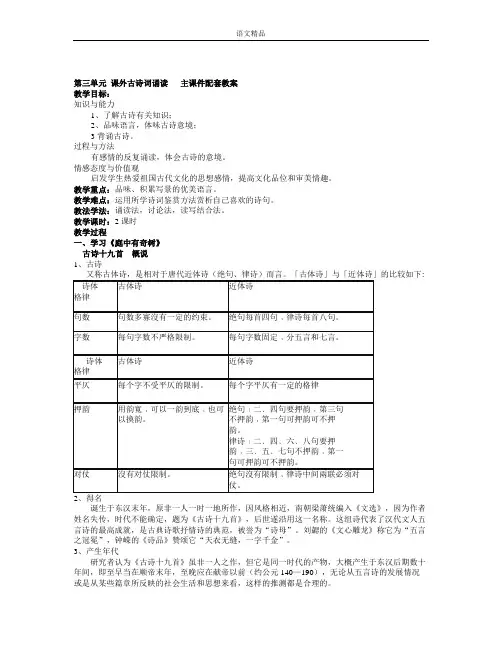

部编人教版语文八年级上册第三单元《课外古诗词诵读》word配套教案教学目标:知识与能力1、了解古诗有关知识;2、品味语言,体味古诗意境;3背诵古诗。

过程与方法有感情的反复诵读,体会古诗的意境。

情感态度与价值观启发学生热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学重点:品味、积累写景的优美语言。

教学难点:运用所学诗词鉴赏方法赏析自己喜欢的诗句。

教法学法:诵读法,讨论法,读写结合法。

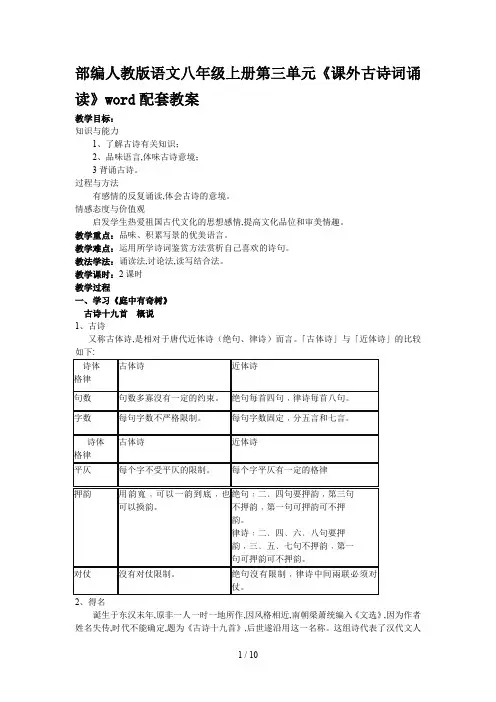

教学课时:2课时教学过程一、学习《庭中有奇树》古诗十九首概说1、古诗又称古体诗,是相对于唐代近体诗(绝句、律诗)而言。

「古体诗」与「近体诗」的比较如下:2、得名诞生于东汉末年,原非一人一时一地所作,因风格相近,南朝梁萧统编入《文选》,因为作者姓名失传,时代不能确定,题为《古诗十九首》,后世遂沿用这一名称。

这组诗代表了汉代文人五言诗的最高成就,是古典诗歌抒情诗的典范,被誉为“诗母”。

刘勰的《文心雕龙》称它为“五言之冠冕”,钟嵘的《诗品》赞颂它“天衣无缝,一字千金”。

3、产生年代研究者认为《古诗十九首》虽非一人之作,但它是同一时代的产物,大概产生于东汉后期数十年间,即至早当在顺帝末年,至晚应在献帝以前(约公元140—190),无论从五言诗的发展情况或是从某些篇章所反映的社会生活和思想来看,这样的推测都是合理的。

4、产生背景政治:社会动荡、宫廷暴乱、徭役赋税沉重、农民起义、外戚宦官专权经济:破坏严重、两极分化、朝不保夕思想:儒家经学、文学观念转变、老庄思想盛行、佛教传入5、篇目《行行重行行》、《青青河畔草》、《青青陵上柏》、《今日良宴会》、《西北有高楼》、《涉江采芙蓉》、《明月皎夜光》、《冉冉孤生竹》、《庭中有奇树》、《迢迢牵牛星》、《回车驾言迈》、《东城高且长》、《驱车上东门》、《去者日以疏》、《生年不满百》、《凛凛岁云暮》、《孟冬寒气至》、《客从远方来》、《明月何皎皎》、思想内容表现及时建功立业的壮志今日良宴会、西北有高楼表现追求幻灭后心灵的迷惘与痛苦青青陵上柏表现生命短促、人生无常,揭露社会黑暗驱车上东门、明月何皎皎表现游子思妇相思离别之苦涉江采芙蓉、行行重行行7、艺术特色所抒之情,质朴自然,毫不雕饰,情感真切动人荡子行不归,空床难独守——《青青河畔草》为乐当及时,何能待来兹——《生年不满百》擅长借助写景来衬托和抒发感情出郭门直视,但见丘与坟——《去者日以疏》明月何皎皎,照我罗床帏——《明月何皎皎》语言自然朴素,又高度洗练而富有概括力攀条折其荣,将以遗所思——《庭中有奇树》还顾望旧乡,长路漫浩浩——《涉江采芙蓉》诵读1、齐读2、听读3、自读庭中有奇树珍贵huā繁庭中有奇树,绿叶发华滋。

部编版八上语文课外古诗词诵读【教学目标】1.朗诵诗歌,熟读成诵,领略古体诗的韵律之美。

2.结合相关背景,领会诗歌主旨,体会诗歌的思想内涵。

3.积累优美的诗句,激发学生诵读古诗词的兴趣,提升审美能力。

【教学课时】2课时第1课时【课时目标】1.有感情地诵读《庭中有奇树》和《龟虽寿》。

2.结合相关背景,感知诗歌内容,理解诗人的情怀。

【教学过程】庭中有奇树一、激趣导入南朝梁一位文学批评家曾这样评《古诗十九首》:“惊心动魄,可谓几乎一字千金。

”这句话说明《古诗十九首》的语言运用已经达到炉火纯青的程度了。

今天,我们就来学习《古诗十九首》中的一首——《庭中有奇树》。

(板书:庭中有奇树)【设计意图】由古代批评家对《古诗十九首》的评价,引入课文,激发学生的阅读兴趣。

二、读通,感知诗歌内容1.读顺字音节奏师范读《庭中有奇树》,同桌互读,感知古体诗的韵律特点,小组评读。

师进一步指导阅读:语气:诵读时应有一种凄美、哀婉的意味。

《古诗十九首》采用五言句式,一般采用“二一二”拍,和谐整齐;全诗压“i”韵,韵脚有“滋”“思”“之”“时”,朗读时要重读韵脚。

另外,可以将第三个字适当延长发音时间,这样整体的韵律感就出来了。

2.读懂诗歌大意(1)结合注释和工具书,理解这首诗的大意并质疑。

(2)小组交流并释疑。

预设这是一首表现思妇忆远的闺怨诗,写一个妇女对远行丈夫的深切怀念之情。

前四句描写环境,描绘出庭中繁花似锦的景象。

后四句抒发情感,描绘出了一幅孤寂赏花图,表达了主人公对心上人深深的思念之情。

3.读出意境画面师:阅读要读出情味,边读边体味,边体味边想象,尝试还原诗句呈现的画面,想象主人公当时的情态。

【设计意图】通过反复诵读,让学生与文本对话,感知古体诗的韵律和节奏,读出情味。

同时初步感知诗作内容,为后面理解情感、把握手法做铺垫。

三、品读,揣摩诗歌之意师:请同学们再读读这首诗,思考以下问题。

设问1:诗歌前两句写景,作者抓住哪些景物,描绘了怎样的意境?预设描写庭院中的奇树,抓住其叶、花等景物。

《第三单元课外古诗词诵读》教案《古诗十九首》教学设计【教学目标】1.知识与能力:了解关于《庭中有奇树》的文学常识;落实字词,可以熟练翻译文言文;积累文言语法。

2.过程与方法:运用想象描绘诗歌所描写的画面以配合理解3.情感态度价值观:体会诗中所表达的情感,感受古人细腻的情感表达;培养审美情趣。

【教学重难点】1.掌握常用字字义及用法2.能够运用想象和联想描绘诗歌画面,并通过解读诗歌意象了解诗歌主旨3.体会文中人物内心悠长细腻真挚的情感,了解古人朴素自然的情感,从中感受诗歌的艺术魅力,学习鉴赏诗歌的一般方法【教学方法】诵读法、图解法、提问法、小组讨论法、迁移练习法【教学工具】多媒体课件一、导入语钟嵘《诗品》:“惊心动魄,可谓几乎一字千金。

”大家知道这是对于哪些作品的评价吗?它指的是《古诗十九首》的语言已经达到炉火纯青的程度了。

五言诗在《古诗十九首》之前就已经出现,但却是到了《古诗十九首》,才达到炉火纯青的地步,标志了文人五言诗的成熟,标志了抒情诗的新发展。

对《古诗十九首》,历来都推崇备至,《文心雕龙》作者刘勰说:“实五言之冠冕也”。

今天,我们将要学习其中的一首——《庭中有奇树》。

接着,全班诵读《庭中有奇树》。

二、走进诗歌(一)温故知新1.《古诗十九首》有哪几首诗歌呢?《古诗十九首》习惯上以句首标题,依次为:《行行重行行》、《青青河畔草》、《青青陵上柏》、《今日良宴会》、《西北有高楼》、《涉江采芙蓉》、《明月皎夜光》、《冉冉孤生竹》、《庭中有奇树》、《迢迢牵牛星》、《回车驾言迈》、《东城高且长》、《驱车上东门》、《去者日以疏》、《生年不满百》、《凛凛岁云暮》、《孟冬寒气至》、《客从远方来》、《明月何皎皎》。

2.《庭中有奇树》属于几言诗呢?五言诗。

(二)提出问题小组讨论这首诗歌可以分成几个层次呢?怎么分?全诗共八句,可分为两层。

前四句与后四句各描绘了一幅图画。

(三)诗歌讲解庭中有奇树,绿叶发华滋。

攀条折其荣,将以遗所思。

部编版六年级下册第6单元古诗词9《浣溪沙》教学设计《浣溪沙》教学方案1课时【教学目标】1.能正确、流利、有感情地朗读和背诵《浣溪沙》。

2.能借助注释、插图理解诗句的意思。

3.感受山林景致的美,体会诗人乐观旷达的人生态度。

【教学重点】能借助注释、插图理解诗句的意思。

【教学难点】感受山林景致的美,体会诗人乐观旷达的人生态度。

【教学过程】一、课程导入1.提问:同学们,我们曾经学过苏轼的哪些古诗呢?预设:饮湖上初晴后雨[宋] 苏轼水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。

欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。

题西林壁[宋] 苏轼横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

2.过渡:今天我们再次走近苏轼,去学习他的一首词——《浣溪沙》。

(板书:浣溪沙 [宋] 苏轼)设计意图:通过提问,帮助学生回忆巩固所学过的知识,同时调动了学习积极性,便于引入新课。

二、夯实基础1.情境听读播放《浣溪沙》情境课文音频,学生可先听读古诗,初步感知诗文内容。

听读要求:(1)注意字词读音。

(2)注意断句和节奏。

2.诵读正音(1)出示课本中标注的及易读错的汉字。

(2)学生自由朗读古诗,随后正音、齐读。

自读要求:①自由朗读古诗,读准字音。

②把古诗读给周围的同学听一听。

(3)随机点名朗读。

朗读点拨:注意读准“浣(huàn)”“轼(shì)”“蕲(qí)”“少(shào)”。

3.作者简介苏轼(1037-1101)字子瞻,号东坡居士,汉族,眉州眉山(四川省眉山市)人,北宋文学家、书画家。

苏轼与黄庭坚并称“苏黄”;与辛弃疾同是豪放派代表,并称“苏辛”;与欧阳修并称“欧苏”,为“唐宋八大家”之一。

代表作品有《东坡七集》《东坡易传》等。

设计意图:通过多种方式的朗读,疏通课文中的生字词,读通读顺古诗,读出诗味。

简要介绍作者,帮助学生积累文学常识,为后面的学习打下基础。

三、问题探究过渡:诗人在清泉寺、兰溪附近究竟看到了怎样的景象呢?让我们一起细品古诗,探究一下吧!(一)自主探究1.探究任务借助课文注释和插图,用自己的话说说本诗的大意。

第三单元课外古诗词诵读主课件配套教案教学目标:知识与能力1、了解古诗有关知识;2、品味语言,体味古诗意境;3背诵古诗。

过程与方法有感情的反复诵读,体会古诗的意境。

情感态度与价值观启发学生热爱祖国古代文化的思想感情,提高文化品位和审美情趣。

教学重点:品味、积累写景的优美语言。

教学难点:运用所学诗词鉴赏方法赏析自己喜欢的诗句。

教法学法:诵读法,讨论法,读写结合法。

教学课时:2课时教学过程一、学习《庭中有奇树》古诗十九首概说1、古诗:诞生于东汉末年,原非一人一时一地所作,因风格相近,南朝梁萧统编入《文选》,因为作者姓名失传,时代不能确定,题为《古诗十九首》,后世遂沿用这一名称。

这组诗代表了汉代文人五言诗的最高成就,是古典诗歌抒情诗的典范,被誉为“诗母”。

刘勰的《文心雕龙》称它为“五言之冠冕”,钟嵘的《诗品》赞颂它“天衣无缝,一字千金”。

3、产生年代研究者认为《古诗十九首》虽非一人之作,但它是同一时代的产物,大概产生于东汉后期数十年间,即至早当在顺帝末年,至晚应在献帝以前(约公元140—190),无论从五言诗的发展情况或是从某些篇章所反映的社会生活和思想来看,这样的推测都是合理的。

4、产生背景政治:社会动荡、宫廷暴乱、徭役赋税沉重、农民起义、外戚宦官专权经济:破坏严重、两极分化、朝不保夕思想:儒家经学、文学观念转变、老庄思想盛行、佛教传入5、篇目《行行重行行》、《青青河畔草》、《青青陵上柏》、《今日良宴会》、《西北有高楼》、《涉江采芙蓉》、《明月皎夜光》、《冉冉孤生竹》、《庭中有奇树》、《迢迢牵牛星》、《回车驾言迈》、《东城高且长》、《驱车上东门》、《去者日以疏》、《生年不满百》、《凛凛岁云暮》、《孟冬寒气至》、《客从远方来》、《明月何皎皎》、思想内容表现及时建功立业的壮志今日良宴会、西北有高楼表现追求幻灭后心灵的迷惘与痛苦青青陵上柏表现生命短促、人生无常,揭露社会黑暗驱车上东门、明月何皎皎表现游子思妇相思离别之苦涉江采芙蓉、行行重行行7、艺术特色所抒之情,质朴自然,毫不雕饰,情感真切动人荡子行不归,空床难独守——《青青河畔草》为乐当及时,何能待来兹——《生年不满百》擅长借助写景来衬托和抒发感情出郭门直视,但见丘与坟——《去者日以疏》明月何皎皎,照我罗床帏——《明月何皎皎》语言自然朴素,又高度洗练而富有概括力攀条折其荣,将以遗所思——《庭中有奇树》还顾望旧乡,长路漫浩浩——《涉江采芙蓉》诵读1、齐读2、听读3、自读庭中有奇树珍贵huā繁庭中有奇树,绿叶发华滋。

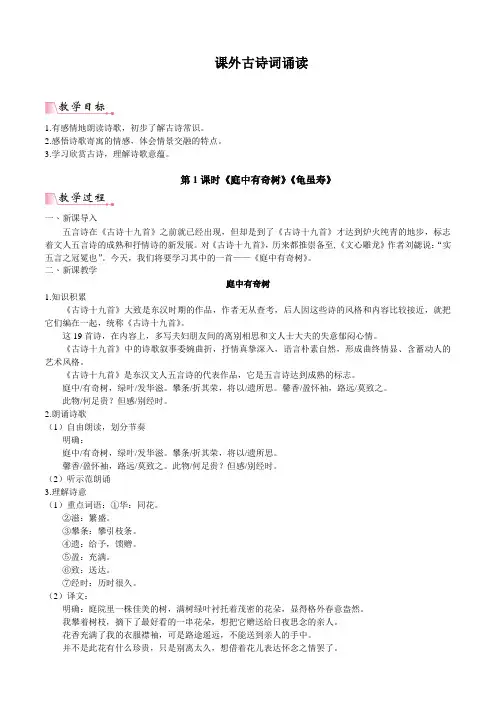

课外古诗词诵读1.有感情地朗读诗歌,初步了解古诗常识。

2.感悟诗歌寄寓的情感,体会情景交融的特点。

3.学习欣赏古诗,理解诗歌意蕴。

第1课时《庭中有奇树》《龟虽寿》一、新课导入五言诗在《古诗十九首》之前就已经出现,但却是到了《古诗十九首》才达到炉火纯青的地步,标志着文人五言诗的成熟和抒情诗的新发展。

对《古诗十九首》,历来都推崇备至,《文心雕龙》作者刘勰说:“实五言之冠冕也”。

今天,我们将要学习其中的一首——《庭中有奇树》。

二、新课教学庭中有奇树1.知识积累《古诗十九首》大致是东汉时期的作品,作者无从查考,后人因这些诗的风格和内容比较接近,就把它们编在一起,统称《古诗十九首》。

这19首诗,在内容上,多写夫妇朋友间的离别相思和文人士大夫的失意郁闷心情。

《古诗十九首》中的诗歌叙事委婉曲折,抒情真挚深入,语言朴素自然,形成曲终情显、含蓄动人的艺术风格。

《古诗十九首》是东汉文人五言诗的代表作品,它是五言诗达到成熟的标志。

庭中/有奇树,绿叶/发华滋。

攀条/折其荣,将以/遗所思。

馨香/盈怀袖,路远/莫致之。

此物/何足贵?但感/别经时。

2.朗诵诗歌(1)自由朗读,划分节奏明确:庭中/有奇树,绿叶/发华滋。

攀条/折其荣,将以/遗所思。

馨香/盈怀袖,路远/莫致之。

此物/何足贵?但感/别经时。

(2)听示范朗诵3.理解诗意(1)重点词语:①华:同花。

②滋:繁盛。

③攀条:攀引枝条。

④遗:给予,馈赠。

⑤盈:充满。

⑥致:送达。

⑦经时:历时很久。

(2)译文:明确:庭院里一株佳美的树,满树绿叶衬托着茂密的花朵,显得格外春意盎然。

我攀着树枝,摘下了最好看的一串花朵,想把它赠送给日夜思念的亲人。

花香充满了我的衣服襟袖,可是路途遥远,不能送到亲人的手中。

并不是此花有什么珍贵,只是别离太久,想借着花儿表达怀念之情罢了。

4.诗句赏析(1)庭中有奇树,绿叶发华滋。

攀条折其荣,将以遗所思。

明确:这四句诗写得很朴素,把人们在日常生活中的场景和思妇怀远的特定主题相结合,形成了一种深沉含蕴的意境,引起读者许多联想。

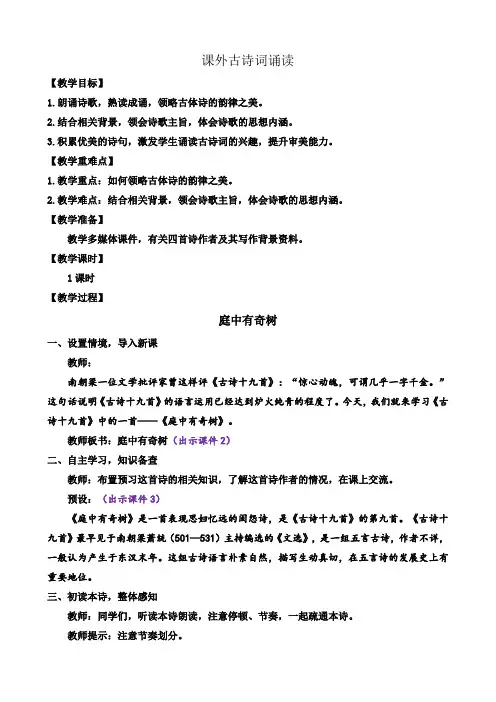

课外古诗词诵读【教学目标】1.朗诵诗歌,熟读成诵,领略古体诗的韵律之美。

2.结合相关背景,领会诗歌主旨,体会诗歌的思想内涵。

3.积累优美的诗句,激发学生诵读古诗词的兴趣,提升审美能力。

【教学重难点】1.教学重点:如何领略古体诗的韵律之美。

2.教学难点:结合相关背景,领会诗歌主旨,体会诗歌的思想内涵。

【教学准备】教学多媒体课件,有关四首诗作者及其写作背景资料。

【教学课时】1课时【教学过程】庭中有奇树一、设置情境,导入新课教师:南朝梁一位文学批评家曾这样评《古诗十九首》:“惊心动魄,可谓几乎一字千金。

”这句话说明《古诗十九首》的语言运用已经达到炉火纯青的程度了。

今天,我们就来学习《古诗十九首》中的一首——《庭中有奇树》。

教师板书:庭中有奇树(出示课件2)二、自主学习,知识备查教师:布置预习这首诗的相关知识,了解这首诗作者的情况,在课上交流。

预设:(出示课件3)《庭中有奇树》是一首表现思妇忆远的闺怨诗,是《古诗十九首》的第九首。

《古诗十九首》最早见于南朝梁萧统(501—531)主持编选的《文选》,是一组五言古诗,作者不详,一般认为产生于东汉末年。

这组古诗语言朴素自然,描写生动真切,在五言诗的发展史上有重要地位。

三、初读本诗,整体感知教师:同学们,听读本诗朗读,注意停顿、节奏,一起疏通本诗。

教师提示:注意节奏划分。

庭中有奇树庭中/有/奇树,绿叶/发/华滋。

攀条/折/其荣,将以/遗/所思。

馨香/盈/怀袖,路远/莫/致之。

此物/何足/贵?但感/别/经时。

教师提示:同学们,注意识记本诗注释,为理解本诗大意做积累。

(出示课件4)庭中有奇树《古诗十九首》庭中有奇树,绿叶发华滋。

攀条折其荣,将以遗所思。

馨香盈怀袖,路远莫致之。

此物何足贵?但感别经时。

预设:【华】花。

下文的“荣”也是“花”的意思。

【滋】繁盛。

【攀条】攀引枝条。

【遗】给予,馈赠。

【致】送达。

【经时】历时很久。

教师:同学们,我们刚刚疏通了本诗,下面把本诗翻译一下。

课外古诗词诵读【教学目标】1.声情并茂诵读诗歌,了解诗歌体裁。

(重点)2.结合背景及诗人的有关知识,把握诗歌的情感,了解诗歌的艺术特色。

(难点)3.传承国学经典,熟读背诵诗歌,提升文化素养。

(难点)【教学课时】1课时【教学过程】一、导入新课古诗词是中华传统文化的瑰宝,有着极其丰富的内涵。

这一节课,我们来学习课外古诗词诵读。

二、走进课堂师:请同学们阅读每一首诗歌的注释,看这四首诗歌的出处、作者,辨析诗歌的体裁。

学生查看,并回答。

预设:《庭中有奇树》选自《古诗十九首》。

《龟虽寿》选自《步出夏门行》,作者曹操。

《赠从弟》选自《建安七子集》,作者刘桢。

《梁甫行》选自《曹植集校注》,作者曹植。

师小结:从四首诗歌的出处和作者所处的朝代分析,这四首诗在体裁上属于古体诗。

大屏幕出示:古体诗古体诗是与近体诗相对而言的诗体。

一般指唐以前所写的诗歌,包括“歌”“行”“吟”等载体。

古体诗格律自由,不要求对仗、平仄,押韵较自由,篇幅长短不限,句子有四言、五言、六言、七言体和杂言体,也说古风、古诗。

三、初读,把握节奏特点1.请同学们自读四首古诗,品读下面的字词。

大屏幕出示:遗.所思(wèi)老骥.(jì)伏枥.(lì)养怡.(yí)罹.凝寒(lí)2.再读诗歌,读出节奏。

大屏幕出示:庭中有奇树《古诗十九首》庭中/有奇树,绿叶/发华滋。

攀条/折其荣,将以/遗所思。

馨香/盈怀袖,路远/莫致之。

此物/何足贵?但感/别经时。

龟虽寿曹操神龟/虽寿,犹有/竟时;腾蛇/乘雾,终为/土灰。

老骥/伏枥,志在/千里;烈士/暮年,壮心/不已。

盈缩/之期,不但/在天;养怡/之福,可得/永年。

幸甚/至哉,歌以/咏志。

赠从弟(其二)刘桢亭亭/山上/松,瑟瑟/谷中/风。

风声/一何/盛,松枝/一何/劲!冰霜/正/惨凄,终岁/常/端正。

岂不/罹/凝寒?松柏/有/本性。

梁甫行曹植八方/各异气,千里/殊风雨。

剧哉/边海民,寄身/于草野。

一球五环敦行厚德和谐共进七年文第 1主:勇外古型新授1、通、学生等多种方式引学生入歌,得一种感性。

教学2、在的基上,借助料,学生歌的作背景、内容意有一种丰厚的。

目3、歌,中国雅致隽永的古典文化,从而上意的美好生活。

教学重点1.体会歌的意境和作者的情感。

重点2.背文,学佳句。

点教具1.文,利用文注和工具生字、生。

件2 .布置学生广泛搜集王的故事。

板教学程教活学生活:同学,坡曾价王的歌:“味摩之 , 中有画。

摩之画 , 画中有”。

今天,我就一起来学人王的《竹里》,看看里身面我呈了一幅怎的画?一:智慧碰撞1、范,生跟。

2、教从韵律、、情感等角度指学生朗。

3、找同学,。

4、出示:同学,通反复朗,我的海中出了一幅怎的画面?二:1、引学生把歌内容中所涉及的竹林、琴、人王、明月等内容一一找出,以板的形式呈。

2、充“竹”的料(如下),并提:通些关于竹的歌,以及歌中的“明月” 、“琴”等内容,思索:幅画呈出怎的格特点?料充: 1、我生性放,雅欲逃自然。

嗜酒竹,卜居必林泉。

2、可使食无肉,不可居无竹。

无肉令人瘦,无竹令人俗。

3、我种南窗竹,戢戢已抽萌。

坐幽林,端居无俗情。

3、出示王代关于唐朝人生活的文献以及歌料,并引学生思考:王的生活与其有什么不同?从中可以看出王是一个怎的人?料充:宴会、烹、酒、伶人及其表演、耍、摔跤、幻、表演、舞蹈、、傀儡、、打、蹴鞠、球、斗、棋、投⋯⋯——《中国的黄金代-- 唐朝的日常生活》大弦嘈嘈如急雨,小弦切切如私。

——《琵琶行》烹羊宰牛且,会一三百杯。

——《将酒》弦鼓一声双袖,回雪蓬舞。

左旋右不知疲,千匝万周无已。

——《胡旋女》自主展示拓展延伸盘点收获教后感环节三:悟1、出示《江雪》、《陋室铭》、《雅舍》等资料,让学生继续感悟与品味中国文人代代相续的高雅情怀。

2、继续诵读诗歌,以低缓而韵味的朗读声结束课堂。

四、教后反思苏轼在《书摩诘蓝田烟雨图》中说: " 味摩诘之诗,诗中有画,观摩诘之画,画中有诗。

第六单元课外古诗词诵读《浣溪沙》教案初中语文《浣溪沙》教材分析一、课文结构:这首词写于元丰五年(公元 1082年)春,当时苏轼因"乌台诗案",被贬任黄州(今湖北黄冈)团练副使。

这在苏轼的政治生涯中,是一个重大的打击,然而这首词却在逆境中表现出一种乐观向上的精神。

上阕写自然景色,首二句描写早春时节,溪边兰草初发,溪边小径洁净无泥,一派生机盎然的景象。

却以潇潇暮雨中,布谷鸟哀怨的啼声作结。

子规声声,提醒行人"不如归去",给景色抹上了几分伤感的色彩。

下阕却笔锋一转,不再陷于子规啼声带来的愁思,而是振起一笔。

常言道"花有重开日,人无再少年",岁月的流逝,正如同东去的流水一般,无法挽留。

然而,人世总有意外,"门前流水尚能西",既是眼前实景,又暗藏佛经典故。

东流水亦可西回,又何必为年华老大徒然悲哀呢?看似浅显,却值得回味。

先著《词洁》卷一谓:"坡公韵高,故浅浅语亦自不凡。

"全词洋溢着一种向上的人生态度,然而上阕结句的子规啼声,隐隐折射出词人处境,也更显出词中达观态度的难能可贵,故陈廷焯《白雨斋词话》谓:"愈悲郁,愈豪放,愈忠厚,令我神往。

"三、教学设想:1、本文适合朗读,应指导学生在反复朗读中,把握文章内容,体味作者的感情,领悟课文的语言美。

2、注意把握本文的比喻,教学不必死扣本体、喻体的概念。

应对本文中比喻中蕴含的哲理、洋溢的感情重点领悟。

3、最好让学生课前自行收集有关本文的背景以及作者情况的资料。

课标分析一、创设情境:《语文新课程标准》指出:学生是语文学习的主人,语文教学应激发学生的兴趣,注重培养学生自主学习的意识和习惯,为学生创设良好的自主学习情境。

根据低年级学生的身心特点和认知规律,本课教学宜采取通过视频激趣,图画再现,音乐渲染,语言描述,带领学生进入真实的生活情境等教学策略,从多方面,多角度激发学生的学习兴趣。

浣溪沙·一曲新词酒一杯一、学习目标通过诵读,品词明意,体会词的文学美,提高对诗词的鉴赏能力。

(设计意图:古诗词重点是背诵和默写,难点是赏析,而赏析必须是在理解诗意的基础上才能赏析,而理解诗意的基础读准字音,读准节奏有助理解诗意,所以制定通过来理解诗意,进而提高诗词鉴赏的能力的学习目标。

)二、学情分析本节课通过重点是朗读,通过朗读来理解诗意,提高学生对诗词的鉴赏能力,也就是这节课朗读是基础,但是农村中学的学生比较害羞,朗读时会出现不好意思读的现象,在这方面要正面引导,只要有一个观众,也要做最好的自己。

在品词明意这个环节,去年天气、旧亭台、徘徊等词中等生可能不能理解,所以通过小组讨论来解决。

三、重难点教学重点:品词明意,体会词的文学美教学难点:有感情的朗读四、知识网路浣溪沙(晏殊)词牌名节奏重音诗意感情赏析五、教学过程(一)流程一1.诗词导入2000多年前,孔子站在大河边长叹:“逝者如斯夫,不舍昼夜。

”1000多年前,李白面对黄河疾呼:“君不见,黄河之水天上来,奔流到海不复回。

”现代,朱自清也曾急切地寻找答案,燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。

聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?面对时光流逝,“宰相词人”晏殊又有怎样的感慨呢?今天让我们一起学习他的《浣溪沙》(板书题目和作者)(设计意图:以学过的名家惜时的诗句来导入,不仅是对旧知识的复习与整理,而且激发了学生的学习兴趣,将学生很快带入情境。

)2.投影出示,作者简介请同学结合课下注释谈谈作者。

谁来说作者的字?朝代?家?做过什么官?他的成就?咱们把作者情况汇总一下。

投影出示晏殊简介。

晏殊(991-1055),字同叔,北宋时期著名的文学家和政治家。

抚州(今江西临川)人。

景德初年,他刚十四岁,就以“神童”的才名应殿试考中进士。

仁宗庆历中,晏殊曾多次担任参知政事,兼枢密使,这是相当于宰相的职位,为官清廉,秉直从政。

他曾上书皇帝,主张严格选任州郡长官,量才录用地方知县,清除庸劣不称职者,这份万言书声震一时。

晏殊是一位著名的文学家,擅长词令(长短句),尤擅小令。

风格婉约,历有“此宗令词之专精者,首推晏殊”的评价。

他的名作《浣溪沙》中的“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”历来为脍炙人口的名句。

欧阳修,范仲淹皆出于其门下。

(设计意图:先让学生说有关作者的知识,然后教师通过出示投影的方式进行汇总,既锻炼了学生搜集信息的能力,培养了学生的自学能力,又增强了学生的主人翁意识。

)3.学习目标(投影出示)学生齐读:通过诵读,品词明意,体会词的文学美,提高对诗词的鉴赏能力。

(设计意图:通过齐读,强化目标,让学生带着目标来学习。

)4.解题:关于这首词的相关资料,我请一名学生来读。

(投影出示解题。

)这首词选自《全宋词》。

“浣溪沙”是词牌名。

这首词写了晚春薄暮之时的景象,感叹光阴的流逝和人事的变迁,表达了对美好事物的留恋,对时光流逝的怅惘。

(设计意图:通过对题目的解释,使学生明白这首诗的主题。

)很好,接下来我们将穿越时空,回到北宋,一起感受晏殊的留恋与怅惘。

(二)流程二1.朗读——读出音乐美评论(1)整体把握,感知内容接下来我们进入第一个环节------朗读——读出音乐美(投影出示)先来听读录音,要求听清字的读音,注意诗的朗读节拍和重音。

(2)最后一个词的读音是。

这首词的上下片节奏一样吗?(强调读音:徘徊。

节奏:上片2∕2∕3下片4∕3,词中上下片划分节奏的方法不一定一样,词不像诗歌,诗歌比如是2∕2∕3的结构,那么通篇都是2∕2∕3,因为诗歌讲究对仗,每一句和每一句都对仗,整首诗都对仗,而词讲究长短句,这是一种新诗体,长短句就是每句和每句词不需要字数相等,结构相对,它淡化了对仗这种修辞在词中的用法,所以在词中就有可能上片和下片采用不同的结构方式,所以大家不用纠结上片是2∕2∕3,下片要不要在“无可”和“似曾”后边也划一划,4∕3的结构完全可以。

另外,下片的无可奈何、似曾相识本身就是一个词,不要把词读破。

)(3)师:接下来,请同学们把这首读一读。

(4)师:好,停。

谁来给大家读一读(点评)(5)师:读古诗,除了注意节奏,还要注意应该重读的词,大家请看大屏幕,绿色的字是要重读的,谁来试试。

指名读(点评)(6)要想把一首词读好,除了字音,注意节奏和重音外,还要读出感情来,而感情必须是在理解诗意的基础上才能读好,接下来咱们进入第二个环节。

(设计意图:听、读古诗,初步感受诗的内容,通过读准字音、节拍、重音等体会诗的音乐美,激发学习古诗的兴趣。

在此基础上练习朗读,以朗读古诗来促进理解诗意。

)2.研读——读出诗意美(投影出示)师:请同学们结合课下注释翻译这首词,可以和小组交流。

(小组活动,质疑,解答。

)师:还有没有不理解的字词,举手。

生:学生发言,提出不理解的字词,共同解答。

师:接下来,咱们来一起来品词明意(投影出示:品词明意)师:“一曲新词”的一曲是什么意思?(生:一首)师:为什么说这首词要用“一曲”呢(生:不知)师:因为词是可以配上谱子唱出来的。

所以说一曲新词。

师:第一句的意思就是听着新词谱成的歌,喝着酒,可见诗人的生活多么的惬意。

师:来看第二句,去年天气旧亭台,“去年天气”的意思是生:去年这个时节的天气师:第二句的意思是,生:去年这个时节的天气、旧亭台依旧存在师:第三句。

夕阳西下几时回,“夕阳西下”是写景,那么多的景物,作者为什么选择夕阳西下呢?咱们都知道,一切景语皆情语,师:夕阳西下,就是太阳落山,太阳落山说明这一天就要过完了,所以在上片作者通过新词旧景的对比,以及夕阳西下的景物描写抒发昨是今非的惆怅,感叹时光流逝。

师:谁来说说上片的意思。

师:来看下片,“花落”是什么意思?生:花谢,师:花谢,点名了季节,说明这是暮春,这么美好的春天就要结束了,真是可惜呀!这是作者在感伤春天的离去,心情一定很低落。

师:下一句是“似曾相识燕归来”,“燕归”的意思是?生:燕子飞回来了。

师:对,燕子飞回来了,说明又是一年过去了,花落是自然现象,谁也没办法,“燕归”是自然规律,所以作者把自然景物和诗人的感受巧妙的结合在一起,来表达春光易逝,怀旧伤春之情。

师:谁来翻译下片。

师:好,现在,咱们理解了词意,就可以带着感情读这首词。

咱们一起来看屏幕(投影出示下一张)师:第一句听着歌,喝着酒,生活和惬意,应该用什么样的语调读?生:轻松。

师:第二句写去年的天气和旧亭台,应该以什么样的口吻读。

生:回忆的口吻师:第三句呢?夕阳什么时候再回来?用什么语气?生:怀疑的语气师:第四句,花落了,春天要过去了,谁也无可奈何,应该用什么语调来表达这中无可奈何呢?生:降调师:第五句,似曾相识燕归来,作者一定在想,这燕子是不是去年的那只燕子呢?作者说似曾相识,所以要用怀疑思考的语气来读。

师:最后一句,作者在小花园中落花遍地的小径上来来回回的走。

他肯定不是单纯的走,一定是一边走,一边思考。

应该用什么语调来读?生:低沉而缓慢。

师:接下来,请同学们,有感情的读这首词。

师:接下来,咱们先分小组读。

一会咱们比一比谁读的好!师:谁来展示(点评)配乐师:请大家用散文的语言写出这首词的画面。

(5分钟)生:指名读师:写不好,是因为没有注意这首诗的意象,咱们来欣赏一篇范文,看看,名家是怎么写的?(投影出示)师:谁来读一读。

师:一首词,除了会读,还要会赏,接下来咱们进入第三个环节。

(设计意图:通过自主学习、小组探究、集体解决的方式来完成目标。

先让学生结合注释自己翻译古诗,培养学生的自学能力,然后通过小组合作解决自己结合课下注释也不能翻译的字词,提高他们的团结协作能力,最后,小组也解决不了的由全班共同解决,进一步提高他们的学习能力!)3.赏读——欣赏文学美(投影出示)师:请大家选取其中一个角度,进行赏析,用这样的方式写“从()中,赏析到()美。

理由是()”(3分钟)温馨提示:炼字之美、炼句之美、对比之美、景物之美、哲理之美、画面之美、修辞之美、内容之美、情感之美、语言之美……师:诗词注重积累,这首词背过的举手师:指名背师:齐背师:默写。

一名学生到黑板上默写。

师:指派一名学生到黑板前判卷并改错,满分10分,错一减1,减完为止,给到黑板前默写的同学判完卷后,指令同桌交换判卷,错一改三。

(设计意图:古诗赏析是学习古诗的难点,所以通过提示学生赏析古诗的角度来让学生赏析古诗,提高学生的古诗鉴赏能力。

这个环节在答题模式上,我们把赏析和仿写综合在一块,提高学生的写作能力。

)(三)流程三1.小结师:今后咱们学诗词时,也要像今天这样,先读准字音,注意节奏和重音,理解诗意后有感情的读,来体会古诗词的魅力。

2.结束语让我们以一篇《浣溪沙》的扩写,作为今天的结束语吧!绿蚁新醅酒,我小酌着,染着醇香的一阕新词,在宣纸上开出娴静的花来。

又是一年暮春时节,又是桃雨柳风的旧天气,又是枕霞撷月的小亭台,只那情怀、不似旧家时。

夕阳如血,已薄西山,夕阳啊,你几时又会重回碧落?我伸出手,却怎么也握不紧匆匆的时光。

人生如梦,匆匆如白驹过隙,这般无可奈何。

繁花落尽,那质朴而孤独的枝干,难道就是生命的本来吗?燕语呢哝,我顿生似曾相识之感,但花落仍再生,燕去春又回,光阴荏苒,逝去的,却再也唤不回。

曲径通幽处,我漫步在落英缤纷之中,任凭思绪在脑海发酵着,踱入庭院深深。

(设计意图:通过对这首古诗的扩写,提高学生的鉴赏力、想象力和写作水平。

)。