张艺谋电影海报赏析概要

- 格式:ppt

- 大小:4.44 MB

- 文档页数:26

| 文化艺术解读张艺谋电影的影像艺术□何志婷/文在中国电影史上,张艺谋是极具话题性的一位导演,他凭借对影像艺术的大胆创新与个人特色的别致表达,不断创造银幕神话,为中国电影的发展作出重大贡献。

纵观张艺谋电影,其成功之处在于对影像艺术的极致把握,通过画面元素提升影片美感的同时,给予观众震撼的视觉盛宴。

因此,本文将以张艺谋的电影作品为研究文本,从影像艺术的审美角度,解读其对于“色彩”“构图”等视觉元素的运用,深层探讨这些视觉元素产生的情绪与心理效果。

1 前言张艺谋的电影以强烈的影像冲击占据中国电影的一席之地。

夸张刺激的色彩、打破常规的构图、宏大的场景设置成为了张艺谋电影的特有风格。

张艺谋导演作为中国电影第五代导演,将视觉美感运用到极致,让电影突破故事情节与演员表演的界限,拥有别样的视觉效果与美学价值。

解读张艺谋电影的影像,对张艺谋电影的特点从整体上把握和理解,具象化分析其风格特色,对之后的电影创作给予更多的启发和引导。

2 影像艺术之色彩:夸张且大胆摄影出身的张艺谋,在色彩方面的敏锐性是非常强的。

在电影中也更善于使用大色块来展现画面,不仅增加了视觉冲击力,而且使得观众可根据色彩的呈现画面体会其背后的韵味与内涵。

张艺谋的色彩运用,与中国民间原生态的色彩形式息息相关,与社会、人生等形态与观念联系,体现一定的文化内涵,从而让其电影具有了象征性与美学意义。

传统电影的而表现手法多通过讲述人物故事与描述生活来再现社会实景,而张艺谋电影采取极简处理,减少人物对白,大部分情节使用画面元素表现方式,用颜色突出人物内心世界和情感的渲染,提升影片的视觉效果和影像形式。

对于张艺谋电影,色彩的角色与功能超越单纯的造型手法,构成了其独特电影语言形态,达到艺术塑造的审美高度。

红色作为张艺谋电影中的惯用色,是极具中国韵味的色彩。

电影《红高粱》中,红色的画面给观众留下了深刻印象。

在婚嫁现场,红色成为主色,高粱、花轿、盖头、绣花鞋等红色的特征生动展现在这片土地上人们的淳朴且自由自在的生活方式,不被世俗所捆绑而无所畏惧的人物形象被个性化塑造。

分析《英雄》中的构图艺术08新闻学 200813000523 谢晖张艺谋自己是摄影师出身,对于画面的角度、搭配、颜色都拿捏得恰到好处。

在总体印象完整的感觉下,《英雄》中大胆运用局部画面的不完整构图,造成强烈的效果;在突出大块面黑、白结构的前提下,用简练的构图手法,造成对比的效果。

求饱满,忌松散;求简洁,忌繁杂。

可以看出张艺谋在构图上比较推崇中国画的“留白”艺术,喜欢“简练的构图手法”。

其构图原则是“求饱满,忌松散;求简洁,忌繁杂”,在他改行当导演之后,在创作的一系列作品中,我们可以清晰地感受到这些思想的痕迹。

画面虚实相映,形神兼备,从而达到“无画处皆成妙境”的艺术境界,给人以启迪和美的享受。

通过有形与无形的对比,运用充满感情和韵律的线条,组成了明朗概括的视觉形象。

这样的形象势必造成线内、线外的留白。

电影界有一句箴言:“天堂就在细节之中。

”纵观张艺谋的影片,其构图艺术中最让人称道的还是张艺谋善于“以小见大”,即他能将我们现实生活中习见的平凡的细节通过精心的富有匠意的点染,而赋予它鲜活的生命,从而使影片的构图虽简练却不失饱满。

其中《英雄》对“水滴”、“飞箭”的表现正体现了这一点。

例如湖面上的决战,打到最后的时候,变成两个男人在打一滴水,非常有趣。

这一滴水滴到张曼玉扮演的飞雪的脸上,然后带出感情的高潮。

《英雄》里无名向残剑、飞雪展示“十步一杀”绝技的“藏书阁”,数十面围成圆形的花鼓则类似于后者满屋的书简等。

《英雄》的画面与色彩背发挥到极致,非常精彩,非常精致,视觉冲击力很强,有着鲜明的特点。

张艺谋用色彩讲述了《英雄》这个故事,电影的整个基调是黑色的,张艺谋选择用红、蓝、绿、白四段视觉的变化把故事的不同版本分别讲述。

红色,喜庆,大胆,表现力强的颜色,在无名的叙述中被大幅度的采用。

房子内部色调的红,服饰静一色的红,墨水朱砂的红,胭脂粉黛的红,在第一部分中充分的运用了起来。

演员服饰采用的丝绸质地,使得画面的整个效果线条丰满,轻盈灵动,流畅婉转,加之镜头常采用仰拍,所以画面被包容在演员衣角袖口之下,视觉上更加具有冲击性。

著名导演张艺谋对对自己从事的职业有一种虔敬的态度、执着的追求,不断地改变自己、超越自己。

xx曾表示:“对于一个创作者来说,最重要的一点是求变,不辞辛苦地反复求变,增强自己的弹性和张力”。

摄影师出生的他对色彩在影片中的运用更是独具匠心,不断求索与创新。

他可以说是中国电影色彩艺术的“领军人物”,色彩的运用也为他获得了世界性的荣耀。

色彩,是最大众化的艺术手段。

在电影艺术中,色彩、光线、构图与运动被视为电影造型的四大要素。

因此,有经验的艺术家总是利用一切时机强化色彩的审美效应。

张艺谋对色彩极为敏感。

他认为,色彩是最能唤起人的情感波动的因素,因此他更为自觉地把色彩运作视为重要手段。

《黄土地》用极度单纯的色彩(黄与黑)和极度平面化的造型影像如土地、黄河、犁地、腰鼓、祈雨等来表现一个古老的传说,显示出荒凉壮观的美。

《红高梁》在红色的基调运动中,穿插纯净的黄色(土地)、绿色(高梁)、蓝色(夜幕)、黑色(衣裤),颠轿——野合——复仇,礼赞生命的主题得到升华,色彩和造型在银幕上完全被电影化。

《菊豆》中他充分展露玩弄电影色彩的高超手法,以红、黄、蓝三原色为基础,进行了大胆泼辣的色彩渲染来诠释人性,显示出高雅沉重的美,《大红灯笼高高挂》用灰、红、白三色合流构成凝重冷寂、焦躁而窒息的氛围,深蓝色的乔家大院里挂起了大红灯笼,一群妇女正为自由“性”福而挣扎。

《摇啊摇!摇到外婆桥》小金宝唱歌的舞厅里烟气蒸腾、光怪陆离的玫瑰色调中制造了一个背叛与忠贞抵牾错置的故事。

《秋菊打官司》用红和黄两种颜色近写实的摄影艺术,“红辣椒点缀着尘土飞扬的黄土地”,反映下层民众的生活原态,讲述了情、理、法悖反的故事。

《我的父亲母亲》红、白、黑三色的流动,灿烂色彩的组合和自然景观的展现,鲜艳明快的色调为“爱”作注脚,决然不同的色彩话语,来叙述时间的似水流年,“为拒绝真情与真爱的世纪末唱一首带有恋旧回归色彩的挽歌”。

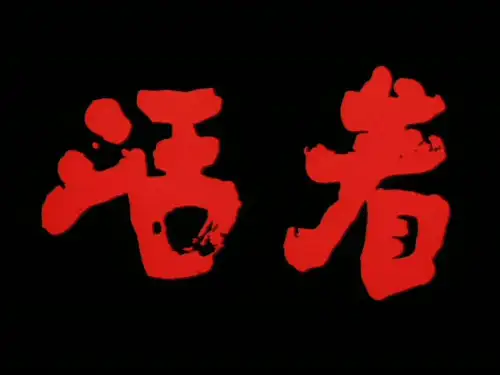

《活着》里斑斓奇幻的皮影戏,体现了人对苦难的出售能力和对世界的乐观态度这一生命感悟。

从艺术视角谈张艺谋电影中的中国元素作为中国电影界的重要导演,张艺谋的电影中融入了许多中国元素,这些元素不仅体现在其作品的题材、剧情和视觉表达上,还表现在他对中国传统文化的表达和对社会现实的关注上。

从艺术视角来看,张艺谋电影中的中国元素体现了导演对于民族文化的认同和对于个体命运的关切。

首先,张艺谋的电影作品常常探讨中国传统文化和价值观念。

例如在《红高粱》中,他通过历史事件的背景改编,展现了中国农民在大时代变局中的顽强生存和抗争精神。

影片中描绘了传统乡村生活的多彩场景,展现了中国人对土地的热爱和亲情的重要性。

而在《活着》中,他通过讲述主人公家族几十年的命运,反映了中国近现代历史中的苦难和悲剧。

这些作品都凸显了张艺谋对中国传统文化的珍视和思考。

其次,张艺谋电影中的中国元素还体现在他独特的电影美学表达上。

他熟练运用中国戏曲、舞蹈和绘画等传统艺术形式的元素,创造出独特的电影美学风格。

在《鬼子来了》中,他通过对中国南京大屠杀的再现,运用了京剧的表演和音乐元素,使得影片更具戏剧性和艺术感。

在《英雄》和《满城尽带黄金甲》中,他则借鉴了中国古代绘画的构图和意象,创造出了富有中国味道的视觉效果。

这些影片中的中国元素不仅在视觉上给人以美的享受,同时也使得观众更容易与影片产生情感共鸣。

此外,张艺谋电影中的中国元素还反映在对于社会现实的关注上。

他通过对社会问题的呈现,展现了对中国社会现实的思考和关切。

在《黄土地》中,他关注了农民工的权益和农村教育问题;在《一个都不能少》中,他关注了农村孩子接受教育的困境。

这些作品既直面社会现实问题,又通过独特的叙事方式和触动人心的情节,让观众对这些问题更加深刻地思考和关注。

总的来说,张艺谋电影中的中国元素体现了导演对于中国传统文化的认同,对于个体命运的关切以及对社会现实的关注。

他通过对中国传统文化和价值观念的再创造和表达,创造出具有深厚的中国文化底蕴的电影作品。

同时,他独特的电影美学表达和对社会现实的关注,也使得他的作品更具有艺术性和观赏性。

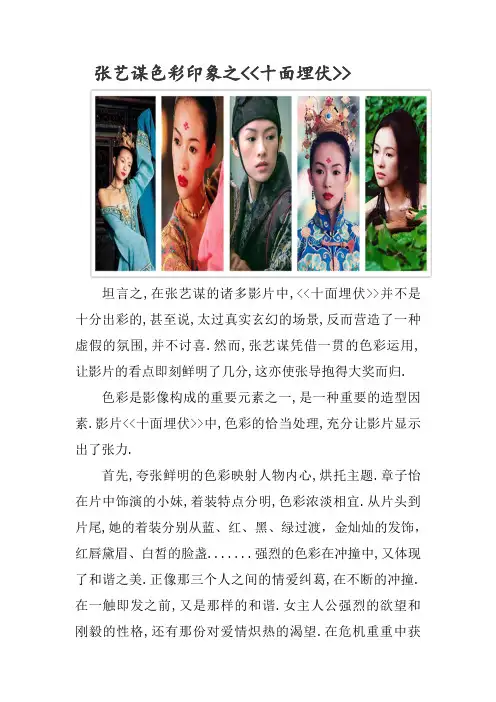

张艺谋色彩印象之<<十面埋伏>>坦言之,在张艺谋的诸多影片中,<<十面埋伏>>并不是十分出彩的,甚至说,太过真实玄幻的场景,反而营造了一种虚假的氛围,并不讨喜.然而,张艺谋凭借一贯的色彩运用,让影片的看点即刻鲜明了几分,这亦使张导抱得大奖而归.色彩是影像构成的重要元素之一,是一种重要的造型因素.影片<<十面埋伏>>中,色彩的恰当处理,充分让影片显示出了张力.首先,夸张鲜明的色彩映射人物内心,烘托主题.章子怡在片中饰演的小妹,着装特点分明,色彩浓淡相宜.从片头到片尾,她的着装分别从蓝、红、黑、绿过渡,金灿灿的发饰,红唇黛眉、白皙的脸盏.......强烈的色彩在冲撞中,又体现了和谐之美.正像那三个人之间的情爱纠葛,在不断的冲撞.在一触即发之前,又是那样的和谐.女主人公强烈的欲望和刚毅的性格,还有那份对爱情炽热的渴望.在危机重重中获得一线生机.另外,色彩感染观众情绪,将观众的情感带入影片情节.小妹曾着蓝、绿衣装,蓝色绿色代表着冷静与清冷,她深入官府,代表飞刀门完成任务,不仅训练有素,而且处事淡定。

这吸引观众的好奇心在这个女子身上。

另外,暖色调(红、黄、橙)使物象看上去大、近、重持久,代表着不安,暴力,又常常使影响突出。

影片最后,橙黄绿黑交叉着,继而漫天飘雪,厮杀搏斗之后是清冷与悲凉,感染着观众。

最后,色彩的和谐,给人带来视觉享受。

影片中,色彩的设计和配置效果较好,各个色块的面积大小,色彩的明度、饱和度的对比与变化处理得当。

基于充足的资金保障和演员阵容,影像上呈现出瑰丽大气、绚烂夺目的优雅效果。

大片绿色的竹林,却并没有显得单一。

避免了总体的纷繁复杂。

总之,《十面埋伏》的色彩影响影像呈现出的视觉效果,具有一定的赏析价值。

影评无可否认,摄影出身的导演张艺谋,色彩从来都是张艺谋强项,不愧是成名的摄影专家,紫、红、蓝、黄、金、些许的绿和远处的白光,构成了整个构图都是完整的,在摄影角度是完美的。

《红高梁》的民族气概令人热血沸腾,《大红灯笼高高挂》的气氛很中国,《英雄》的色彩和中国元素更是运用得一流,而《满城尽带黄金甲》整个影片中,尽是满眼金灿灿的宫廷色彩,华丽精致的布景服饰令人目不暇接,大呼好看,也只有张艺谋能把金色运用得如此大气,而丝毫不显俗气,让人盛赞《红高粱》一开头,呈现在我们面前的就是大块的红色和黄色所构置的画面,十八里坡的贫瘠荒凉、黄土飞扬,象征了生存环境的艰难,也映衬了生命力的强悍;红色基调同十八里坡的野性场景结合在一起,整个空间都弥漫在血红偏黄的色调中,继而响起高亢嘹亮甚至尖锐刺耳唢呐声,观众的视觉听觉整个情绪似乎都亢奋起来,久久压抑的之深的原始生命似乎即将的要冲动爆发,全片都被那辉煌的红色所浸透。

太阳的红,血色的红,高粱酒的色在这里,导演对色彩的运用是高度风格化的,整部影片都被红色笼罩,在原始的封建的旧社会中,在整个几乎固化僵硬的时代,人们不无渴望一种解脱,一种超越自我的实现,而红色的象征是自由,是胜利,是我们内在生命力的精神外化,影片结束时,黑红色的高粱舒展流动充满了整个银幕空间,红色的扩张力极为辉煌、华丽、壮美。

同样是红色,在《大红灯笼高高挂》中红色的灯笼,红色的旗袍,红色的空气,红色的权贵,却是红色的悲剧,被灯笼决定命运的女人们,整日在灯笼的下渴求着生命的所谓“绽放”,点灯,灭灯,封灯的过程,包含了多少凄凉与绝望。

灯亮点亮了女人的希望,灯灭,女人就是被熄灭的灯,而封灯的结局,是女人的命运的终结。

红色,给我们的影响最深是红色,红色本代表喜庆,但在影片中似乎不怀好意的讽刺,显得如此的刺眼,栽进这一片血红,便开始了不幸的人生。

黑色:影片从头到尾都没看见过宅院主人的脸面,但他的身影却是无处不在的。

就像黑暗势力,让人窒息在其中,一种欲罢不能的境地。

张艺谋电影的作品风格及分析首先,张艺谋的作品风格鲜明,具有强烈的个人风格。

他喜欢使用鲜明的色彩,以及强烈的情感和动作表达来营造戏剧性的效果。

他以其精心构造的场景和精美的镜头抓住观众的眼球,带领观众进入他创造的独特世界。

例如在《活着》中,他使用了大量的鲜红色和黑白对比的视觉元素,来突出人物的心理和情感状态。

而在《英雄》和《满城尽带黄金甲》中,他则运用了精美的服装和场景构建,体现了传统与现代,历史与现实的冲突与融合。

其次,张艺谋的作品经常探讨人性和社会问题。

他倾向于关注弱势群体和边缘人物的命运,揭示社会的不公和压迫。

他将个人的故事与社会、历史的背景融为一体,表达了对人性的深入思考和对社会现象的批判。

在《红高粱》中,他通过对一个家族三代人的描绘,揭示了中国农村的封建习俗和家庭关系的变迁。

而在《鬼子来了》中,他则通过对日本侵华行为的揭露,让观众深刻体会到战争给普通人带来的苦难和破坏。

此外,张艺谋的作品常常使用象征与隐喻的手法来表达内在的情感和主题。

他借助符号和视觉元素,以及动作和表情,来暗示人物心理的变化和发展。

例如在《大红灯笼高高挂》中,他使用了大量的红色元素,象征着权力和财富的欲望,以及对红灯笼一族的控制和压迫。

而在《菊豆》中,他则通过大量的视觉符号和对比,来表达女性在家庭和社会中的边缘和束缚。

最后,张艺谋的作品还常常融入中国传统文化元素。

他对中国古代文化和历史的研究深入浅出地融入到其作品中,使得观众可以感受到中国传统文化的魅力和智慧。

例如在《英雄》和《满城尽带黄金甲》中,他运用了中国古代传统的武术和戏剧元素,让观众感受到中国传统文化的独特魅力。

而在《十面埋伏》中,他则将中国古代战争策略和人性的复杂性相结合,创造了一个独特而令人深思的作品。

综上所述,张艺谋的作品风格鲜明,他善于运用鲜明的色彩和情感表达,以及精心构造的场景和镜头来吸引观众。

他经常通过探讨人性和社会问题,以及使用象征与隐喻的手法来表达自己深入的思考和对社会的批判。

张艺谋影像风格研究报告张艺谋是中国当代知名导演,以其独特的影像风格和深刻的社会思考而受到广大观众的喜爱。

本报告将对张艺谋的影像风格进行研究,以展示其独特之处。

首先,张艺谋的影像风格非常注重美学上的表现,他善于运用色彩、光影、构图等元素来创造出富有视觉冲击力的画面。

例如,在他的电影《英雄》中,他利用色彩的对比和饱和度的变化,使得每一个场景都充满了强烈的视觉冲击力。

此外,他还善于运用光影来突出人物的形象和场景的氛围,进一步增强了电影的艺术效果。

其次,张艺谋的影像风格还注重对细节的把握和表达。

他善于通过对小人物的刻画和对社会底层问题的关注,借助细腻的镜头语言,传达出深刻的情感和强烈的社会关怀。

例如,在他的电影《活着》中,他通过对主人公在各种困境中的坚持和反抗的描绘,展现了人性的尊严和价值的追求,引发了观众对社会的思考和反思。

再次,张艺谋的影像风格还具有浓厚的实验性和表现主义特点。

他善于通过独特的叙事结构和镜头语言来打破传统的叙事模式,给观众带来新的观影体验。

例如,在他的电影《一个都不能少》中,他将现实与虚构巧妙地结合在一起,通过孩子们的表演和自然景观的交替变化,使电影具有强烈的戏剧性和幻想性。

最后,张艺谋的影像风格还注重对历史文化的挖掘和表达。

他借助电影的力量,将中国的传统文化、历史故事和现实社会相结合,通过对过去与现在的对比和反思,展现了中国历史的底蕴和文化的独特性。

例如,在他的电影《红高粱》中,他通过对中国抗日战争时期的故事的再现,表达了对历史的思考和对国家命运的关切。

综上所述,张艺谋的影像风格独特,注重美学表现、细节把握、实验性和历史文化的表达。

通过对他的影片的研究,我们可以更加深入地了解他的电影艺术,欣赏他的独特之处。

电影海报中的字体设计赏析海报又称招贴或宣传画,是一种平面形式的宣传广告。

具有画面大、内容广泛、艺术表现力丰富、视觉冲击力强的特点,多用于电影、戏剧、比赛、文艺演出等活动。

电影海报是海报的分支,作为电影艺术的宣传品,往往浓缩了一部电影的精华,有着深厚的文化内涵与艺术审美,具有很强的观赏性,能让观众得到除了电影本身以外的另一种平面艺术的享受。

一幅优秀的电影海报,往往具有很高的设计水准,对图形、文字、色彩等设计元素运用相得益彰,提升视觉表现力的同时又具备独特的艺术魅力。

在电影海报设计中,除了对画面、色彩的表现之外,以电影名称为主体的字体设计也是其中非常重要的部分。

它是传达电影信息的重要载体,经过艺术化设计以后,可使文字形象变得情境化、视觉化,强化了语言效果,对提升海报设计品质和视觉表现力发挥了极大作用。

优秀电影海报的字体设计,对我们在品牌设计或页面设计时面对字体的处理,有着很好借鉴与参考意义。

下面就针对电影海报中的字体设计进行探讨,分析优秀的字体设计如何在海报设计中扮演重要角色。

既然是关于字体设计,那么就得从文字的历史说起。

我国是一个多民族的国家,文字种类很多,汉字是其中应用最广泛的,也是中国的官方文字。

汉字,亦称中文字、中国字,是汉字文化圈广泛使用的一种文字。

目前的汉字体系分为繁体字和简体字,前者用于台湾、香港、澳门和北美的华人圈中,后者用于中国大陆和新加坡以及东南亚的华人社区。

汉字是世界上历史最悠久的文字之一,汉字的演变经历了几千年的漫长历程,经历了甲骨文、金文、篆书、隶书、楷书、草书、行书、宋体等阶段。

下图展示的就是汉字的演变历史。

商朝时刻写在龟甲、兽骨上的文字,称为“甲骨文”。

甲骨文是目前我们发现的最早的比较成熟的文字,我们今天的汉字就是从甲骨文演变而来。

而后来出现的金文指浇铸或刻凿在青铜器上的铭文。

古代称铜为金,故称金文。

西周晚期,金文形体趋向线条化,笔画比较整齐、匀称,这种字体叫大篆。

秦统一后,对汉字进行整理和简化,制定了新的文字标准,在全国推行,这种新字体叫小篆。

1、色彩运用鲜明。

张艺谋导演对于色彩的敏感程度,是其他同代导演所无法比拟的,尤其是对红色,更是情有独钟。

张艺谋导演在影视作品中对于红色的运用是十分出彩的,比如最早的《红高粱》中的“高粱酒”、“最后的血红画面”,再到《菊豆》中的“红染布”,又到后来的《秋菊打官司》中的“红辣椒”,都十分鲜明的在影片中起到了点题的作用。

他能大胆运用大片大片的中国红或者黄色来烘托气氛,比如《英雄》就是一个典型的例子。

张艺谋十分注重画面的美感,像《我的父亲母亲》(早期的)和《英雄》、《黄金甲》、《十面埋伏》等都这样,给人一种很唯美的感觉。

个人比较欣赏《我的父亲母亲》,它把人内心中最深处的情感表达的非常好,最纯朴的人,最纯洁的爱情,很感人、唯美。

2、电影风格有活力。

早期的张艺谋电影风格都体现出不同于以往的活力,也是因为这种特别的活力,才能让张艺谋导演拥有直面社会现实的勇气。

使得张艺谋能够冲破以往电影风格来寻找新的电影语言。

3、深度的思辨性和创新性。

张艺谋导演的作品具有非常深刻的思辨性和创新性。

首先是思辨性,张艺谋导演在电影中表现出的思辨性,不仅仅只是停留在谁对谁错的方面,他更多的是对于社会和民族心理结构,以及社会人际关系的思辨;通过电影的艺术语言和造型,深入剖析社会经济环境和民族文化的历史原意,探索社会历史变化的内在动力,从生活的最底层,把握人们的心理结构,进而了解整个中华民族的民族心理结构。

其次就是张艺谋的创新性,他每一部电影的创作都力求有所突破,对故事的叙述和人物的塑造上,都最大限度的表现新的视点;最形象的表达自己对电影的认识,并形成了他特有的叙事方法,视觉效果,生动的证明了一名“中国最勤奋”的电影工作者的誓言。

4、彰显女性的个性。

张艺谋导演的影片中,女性始终占据着重要的位置,早期影片尤其彰显女性的个性与魅力。

每部作品中的女性都是不同性格不同身份女性的代表。

5、总结。

总的来说,张艺谋的电影非常善于表达和传递中国文化,叙述、类型、风格多变,从来不重复,追求突破;背景音乐唯美动听,画面宏伟壮丽;深度剖析人性,追求生命的意识,同时选角严格,善于挖掘新人。

声屏世界2021/10文艺直通车热播冷评光影为形,意境为骨———浅析张艺谋电影中的色彩美学阴卿雪蓉摘要:在电影中,丰富的色彩运用给观众带来视觉上的强烈冲击,能够在烘托气氛、突出主题上起到非常大的作用。

张艺谋电影中色彩运用有着不断变化发展、善用红色的特点,形成了他独特的审美。

他使用色彩的技巧,主要有强烈的色彩对比、冷暖色调相互转化等。

文章对张艺谋电影中色彩的运用进行了论述,进而探讨了张艺谋电影中的色彩艺术。

关键词:张艺谋电影对比色彩张艺谋是我国非常优秀的第五代导演中的代表人物,他的作品风格变化多样,在色彩的运用上也是有着很高的水准。

斯托拉罗曾经说过:色彩是电影语言的一部分,我们用色彩表达不同的情感和感受,就像运用光与影象征生与死的冲突一样,各个颜色都能够被赋予多种含义。

色彩的运用不仅能够为影片增色,而且还能够间接升华影片主题,是电影中不可缺少的重要元素。

张艺谋电影中色彩运用分析色彩运用善用红色。

在张艺谋的作品中,色彩的应用十分丰富,特别是红色,比如在《红高粱》《大红灯笼高高挂》《我的父亲母亲》中都有表现。

在电影《红高粱》中的开始部分,镜头中用特写呈现女主角九儿红色的脸颊和红色的盖头;天空中火红的太阳和随风摇晃的红色高粱地里,女主角九儿穿着一身的红色衣裳和男主角余占鳌红色的皮肤,象征着自然淳朴和生机;日本军人残忍的暴行,镜头中鲜血淋漓的村民,血流成河;结尾处的日全食,满屏幕里充斥着火红的颜色,场面宏大壮阔,意蕴深厚。

在影片《大红灯笼高高挂》中,不同时间点的红色灯笼都被赋予了不同的意义。

女主角颂莲刚进府时,镜头里都是红色的蜡烛、红色的灯笼,代表着喜庆的红色在颂莲看来不过都是深深的讽刺与厌恶;成亲之后,颂莲知道了门口挂灯笼代表着她能够在这个大宅院中拥有很高的地位,享受很好的待遇,当三姨太梅珊多次在她的面前炫耀受宠的时候她产生了抢的念头,这时的红色灯笼充满着她对地位的向往;门口挂了红灯笼后的颂莲在一屋子红色灯笼的笼罩中变得混沌不清,她算计想要上位的侍女雁儿最终致其死亡,本来代表着喜庆的红灯笼在此时变成了权力欲望的象征。

张艺谋电影海报设计艺术研究张艺谋电影海报设计艺术研究电影海报作为电影宣传的重要媒介,不仅要能够准确地传达电影的主题和情感,同时还需要具备艺术性和创意性。

作为中国著名导演和制片人,张艺谋的电影海报设计一直备受关注。

本文将对张艺谋电影海报设计的艺术特点和研究价值进行探讨。

首先,张艺谋电影海报设计以独特的美学风格而闻名。

他善于运用色彩的对比和构图的张力来营造视觉冲击力,通过简洁而富有力量感的形式表现出电影的主题和情感。

例如他的代表作之一《红高粱》的海报,主要以红色作为主调,突出了电影中的战争和血腥场面,同时又通过充满张力的线条和构图设计,呈现出一种压抑和紧张的氛围。

这种独特的美学风格使得张艺谋的电影海报在观众中留下了深刻的印象。

其次,张艺谋电影海报设计体现了中国传统文化的特点。

作为一位深受中国文化影响的导演,张艺谋通过电影海报设计将中国传统文化元素巧妙地融入其中。

他常常运用中国绘画的笔触和构图方式,以及中国传统的色彩理念来创作海报。

这种深受中国文化熏陶的设计元素不仅展现了中国传统文化的独特魅力,也使得张艺谋的电影海报与众不同,更容易被观众所接受。

此外,张艺谋电影海报的设计富有符号性和隐喻性。

他擅长利用图像、色彩、字体等元素来传达电影的内涵和意义,使得海报本身成为了电影的一个缩影。

例如他的影片《活着》的海报设计,通过一棵死去的大树和一只黑色乌鸦的形象,生动地表达了电影中人物命运的沉重和苦闷。

这种富有隐喻性的设计方式不仅使电影海报更具表现力,同时也增加了观众与电影之间的互动性和思考性。

最后,张艺谋电影海报设计的研究具有重要的价值。

通过对他的电影海报设计进行研究,我们可以深入了解到他对电影艺术的理解和表达方式,也可以拓宽我们对电影海报这一艺术形式的认识。

此外,通过对他的创作经验和技巧的研究,可以为其他电影海报设计者提供一种有益的参考,促进中国电影海报设计水平的提高。

综上所述,张艺谋电影海报设计在艺术性和创意性方面具有独特的特点。

新时代张艺谋影片色彩意蕴色彩是电影的一种艺术表现方式,多年前张艺谋以《红高粱》中浓重的色彩设计在电影领域确立了独树一帜的艺术风格,这种风格在他的作品中一脉相承,每一部影片的色彩都被赋予了表意的功能。

所谓意,即指意蕴,也即创作者在讲述电影故事之外,通过设计人物场景空间的色彩渲染的视觉效果、通过精心考究的画面构图表现出色彩的变化,使观众感受到的情节之外的韵味、涵义、或者作者刻意为之的隐喻。

进入新世纪,随着其个人对电影艺术的进一步领悟、电影技术手段的迅速发展、以及电影市场化的商业诉求,张艺谋电影的色彩表意功能愈发彰显,不管浓墨重彩的古装片,还是清新淡雅的文艺片,其色彩的表意功能都更具特色,下文将对新世纪以来张艺谋电影的色彩表意功能逐一进行分析。

一、《英雄》色彩设计拓展叙事方式在这部影片中,运用色彩讲述故事的创意使得影片的形式感极为强烈,虽然在一定程度上影响了叙事,但是在色彩的运用上却独具匠心,不失为一种拓展叙事方式的探索。

《英雄》由五大颜色构成白、蓝、红、绿、黑,这种色彩的分割,有助于分隔出三个不同故事,有助于观众对于情节的理解。

更重要的是,对比鲜明的色彩有助于观众产生联想,以进一步理解故事中每个人物所要表达的具体理念,红衣绝美的张曼玉代表炽热的生命,黑色肃杀的李连杰代表博大的胸怀,白衣孤寂的梁朝伟代表看破世俗的清净,惺惺相惜的蓝衣侠客代表知己的珍贵,绿衣对视的情侣代表宁静的回忆。

这种缤纷的色彩使得影片极具震撼力,简略的笔墨勾勒出了传统的武侠片意境,表现出色彩蕴含的意境与风致,胡杨林间红衣女子的对决正如张艺谋本人所说,多年后仍会篆刻在观众的记忆中。

二、《十面埋伏》绚烂色彩难掩叙事失控《十面埋伏》毫无疑问是一部整体失控的作品,主题的缺失、架空历史的虚无、内涵的苍白、叙事的散乱、故事结构的失衡都让观众对这部以商业收益为结果的影片颇感遗憾。

但是其色彩的设计仍然令人难以忘怀,碧玉般翠绿的竹林大战,承袭了传统的武侠片精华,更是从视觉上带给观众全新的体验;刘捕头与金捕头花海打斗的场面外景地是乌克兰的草原,草原花海本身即色彩浓郁,通过镜头展现的花海更是色彩斑斓、充满层次,由于天气变化导致的大雪纷飞也带来意外的视觉效果,色泽浓郁突然转换成银装素裹的满目雪白,给观众带来了强烈的视觉冲击,可惜的是这种视觉效果并没有如张艺谋之前的作品一样表达出影片内在的意蕴。

水墨舞《影》,古色古香的视觉盛宴——从中国传统古典美学看张艺谋新作《影》张艺谋新作《影》于二〇一八年九月携一席水墨风席卷了电影院。

作为中国第一部以水墨风格打造的电影,其出现除有赖于电影技术的突破外,还基于导演张艺谋对于色彩运用的新尝试,及电影中古典传统美学元素需要更好地呈现的需求。

从东方传统审美眼光去关照这部影片,确有可圈可点之处。

一、水墨渲染,古色古香从整部电影的色彩运用来看,我们可以从宏观上根据张艺谋从前的电影作品色彩风格中去比照来凸显《影》的独特之处。

在张艺谋早期的电影《大红灯笼高高挂》中,大量地运用的红色、黄色的暖色调及冷暖色调的对比,来烘托情节气氛和传达隐性信息,并具有多元化的象征寓意。

如红色在影片中就表达了喜庆、血腥、压抑等多种含义;冷暖色调的对比结合四合院精确对称的构图,表现出封建家族的等级森严。

同样的,在极具商业色彩的《英雄》中大面积的红、绿、蓝的出现,《满城尽带黄金甲》中贯穿始终的金黄色等,都体现出导演的色彩理念在不同时期、不同影片中呈现的异同。

《影》在色彩上迥然异于导演的所有影片,它摒弃了所有抓人眼球的和富有视觉冲击的鲜艳颜色,回归到简单的黑、白、灰三色,辅以人物的血色,呈现出中国水墨画风格显著的新的色彩审美。

荆浩《笔法记》中就说水墨山水之美是“不贵五彩,旷古绝金。

”从微观看,影片中人物服装色彩的单一,熏香古琴、水墨屏风的精心布置,铮然古琴的适时配乐,每一帧都富有东方韵味。

从宏观的布局来看,故事布景于山水环抱的峡谷中,通过缠绵不断的阴雨的水汽浸润,配合檐牙高啄的古典建筑,辅助勾勒出勾心斗角的人心。

用黑、白、灰描摹出一幅色调冷峻的水墨山水图,把中国水墨运用到了极致。

水墨风格除了帮助更细腻地展现人物性格、感情和矛盾的一种动态过程外,还借用色彩与音效描绘出一种富有中国古风特色的暴力美学。

红色,是影片中唯一一种明亮的颜色,并且基本都是以血液的形式出现。

血色在水墨色调下没有变得暗淡反而得到醒目的彰显。