法律的历史性与历史法学的语境

- 格式:docx

- 大小:17.25 KB

- 文档页数:2

法律的历史发展一、引言法律是维护社会秩序、保障公民权益、规范国家治理的重要工具。

自古以来,法律制度随着人类社会的进步而不断发展,经历了从原始社会到现代社会的历史演变。

本文将从古代、中世纪、近代和现代四个阶段,对法律的历史发展进行梳理和分析。

二、古代法律(一)中国古代法律中国古代法律起源于夏、商、西周时期,以礼教为基础,形成了以宗法制度为核心的法律体系。

春秋战国时期,法家学派兴起,主张法治,强调法律的普遍适用和严格执行。

秦朝统一六国后,推行法家思想,实行严刑峻法。

汉朝以后,儒家思想逐渐成为主流,礼法并重,形成了礼法合一的法律体系。

(二)古印度法律古印度法律起源于公元前15世纪的吠陀时期,以《摩奴法论》为代表,强调种姓制度,维护社会等级秩序。

佛教和耆那教兴起后,提倡平等、非暴力和慈悲,对古印度法律产生了影响。

(三)古希腊法律古希腊法律起源于公元前8世纪的城邦时期,以《荷马史诗》和《古希腊法典》为代表,强调民主、自由和法治。

古希腊法律对后世法律制度产生了深远影响。

三、中世纪法律(一)罗马法罗马法起源于公元前753年的罗马城邦时期,以《十二铜表法》为代表,强调公民权利和义务。

公元6世纪,东罗马帝国皇帝查士丁尼组织编纂《查士丁尼法典》,对后世法律制度产生了深远影响。

(二)伊斯兰法伊斯兰法起源于公元7世纪的阿拉伯半岛,以《古兰经》和《圣训》为基础,强调一神教信仰和穆斯林共同体。

伊斯兰法对阿拉伯地区的法律制度产生了深远影响。

(三)基督教法基督教法起源于公元1世纪的巴勒斯坦地区,以《圣经》为基础,强调信仰、道德和慈善。

中世纪时期,基督教法成为欧洲法律的重要组成部分。

四、近代法律(一)大陆法系大陆法系起源于18世纪的法国,以拿破仑法典为代表,强调法律的普遍适用、平等和正义。

大陆法系对欧洲、拉丁美洲等地区的法律制度产生了深远影响。

(二)英美法系英美法系起源于11世纪的英国,以普通法为基础,强调判例、程序和法治。

英美法系对英国、美国、加拿大等地区的法律制度产生了深远影响。

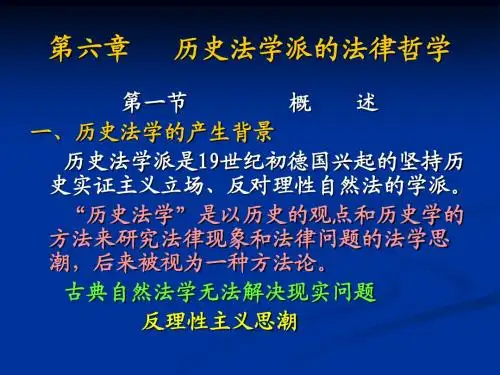

历史法学派的观点历史法学派是法学史上的一个重要学派,该学派主要关注法律的发展和演变过程,以及法律与社会、政治、经济等因素的相互关系。

历史法学派的观点认为,法律是一种历史现象,其产生和变迁受到历史条件和社会背景的影响。

下面将从历史法学派的观点出发,探讨法律的历史性、法律和社会的关系以及历史对法律的影响等方面。

历史法学派强调法律的历史性。

根据历史法学派的观点,法律是一个不断发展和演变的社会现象。

法律的形成和发展是历史的产物,反映了不同历史时期的社会经济、政治和文化状况。

例如,古代的法律制度以保护国家统治者的权益为主要目的,而现代法律则更加注重保护个人权利和社会公正。

因此,了解法律的历史背景和演变过程对于理解现代法律的本质和意义至关重要。

历史法学派认为法律与社会是密不可分的。

根据历史法学派的观点,法律是社会关系的产物,反映了社会各个方面的利益和需求。

法律的制定和实施需要考虑社会的特定情况和社会成员的利益。

例如,在一个民主社会中,法律应当保障个人自由和权利,而在一个专制社会中,法律则可能更多地体现统治者的意志。

因此,了解法律和社会的相互关系有助于我们理解法律的功能和作用,从而更好地适应社会的需求和变革。

历史法学派也认为历史对法律有着深远的影响。

根据历史法学派的观点,法律制度的形成和发展往往受到历史事件和社会变革的影响。

例如,法律的形成和发展可能受到战争、革命、经济发展和文化交流等因素的影响。

同时,历史上的法律制度也会对后续的法律发展产生影响。

因此,了解历史对法律的影响有助于我们理解法律的演变和发展趋势,从而更好地应对法律的变化和挑战。

历史法学派的观点强调法律的历史性、法律与社会的关系以及历史对法律的影响。

了解法律的历史背景和演变过程有助于我们更好地理解法律的本质和意义。

同时,理解法律和社会的相互关系可以帮助我们更好地适应社会的需求和变革。

此外,了解历史对法律的影响有助于我们预测法律的发展趋势和应对法律的变化。

第1章法理学的研究对象、性质和历史第一节 法学与法理学一、法学的概念和品格法学,亦称法律学、法律科学,是以法和法律现象为研究对象的独立学科,是法律实践活动、法学科研活动和认识成果的总称。

法学是治国理政的学问。

“国无法而不治,民无法而不立”,这是中国人对法学的总的认识。

其实,这也是一条社会法则,因为法学具有如下品格:1、法学是治国之学。

2、法学是强国之学。

3、法学是正义之学。

4.法学是人本之学。

二、法理学的性质与沿革法理学是法学的二级学科,属于理论法学的范畴。

在西方,一般界定为:法理学是“对法律的一般性研究,着重考察法律中最普遍、最抽象、最基本的理论问题。

”1在中国,清末民初的法学院便开设法理学,解放前李达先生在当时的湖南大学便主讲该课程,并写有《法理学讲义》。

2新中国成立后,在废除国民党“六法全书”的同时,套用前苏联法学教育模式,改称为“马克思列宁主义关于国家与法的理论”,后又简称为“国家与法的一般理论”。

改革开放以来,法理学迅速发展,北京大学法律系率先对该课程改名,称之为“法学基础理论”,将有关国家的一般理论划归由政治学研究。

20世纪90年代中,由沈宗灵教授、张文显教授、李龙教授等编写的统编教材,正式命名为“法理学”。

这一科学的结论,早已成为法学界的共识。

三、学习研究法理学的重要意义法理学是整个法学的基础课程和法学入门的向导。

学习法理学的意义,至少有四:第一,学习法理学是法科学生的需要。

第二,学习法理学是培养法科学思维方式的需要。

1[英]载维·M·洛克著,邓正来等译,《牛津法律大辞典》,光明日报,法律出版社1988年版,第489页。

2 中华人民共和国成立后,李达先生的学生们将该讲义编辑出版为《法理学大纲》。

第三,学习法理学是法科学生提高理论素质的必由之路。

最后,学习法理学既是法科学生入门的需要,更是他们发挥作用成为治国之才的需要。

治国固然需要各方面的学问,但法学是主要学问,这就是当今世界的国家领导人多数出身于法科的原因。

第二章法学的历史发展第一节基本阐述一、法学产生的前提条件是什么?(一)法律发展到一定程度,出现了公开的成文法。

(二)出现了一批专门研究法律的人,即职业法学家阶层的出现。

二、中国法学:在历史丛林中急速穿行(一)夏商西周奴隶制时期:法学的萌芽1、《禹刑》、《汤刑》和《九刑》。

2、周公旦的以德配天和明德慎罚主张,以及《尚书·康诰》篇中的眚(过失)、非眚(故意)、惟终(惯犯)、非终(偶犯)等刑法学思想的提出。

3、礼治思想(二)春秋战国时期:法学的产生和繁荣1、子产铸刑书和晋铸刑鼎2、春秋时期郑国邓析之法律生涯及其《竹刑》邓析:最早的职业法律人邓析的多彩人生:作为制“竹刑”的邓析、作为持不同政见者的邓析、作为中国历史上第一个开办法律培训班的邓析、颇具“律师”相的邓析。

(1)《吕氏春秋〃离谓》:“(邓析)与民之有狱者约:大狱一衣,小狱襦袴。

民之献衣襦袴而学讼者不可胜数。

以非为是,以是为非。

是非无度,而可与不可日变。

所欲胜,因胜;所欲罪,因罪。

”邓析恐怕是中国历史上第一位法学教师,也是中国历史上第一位带学徒的资深律师。

(2)《吕氏春秋〃离谓》:“洧水甚大,郑之富人有溺者。

人得其死者,富人请赎之,其人求金甚多。

邓析曰:安之。

人必莫之卖矣。

”得死者患之,以告邓析,邓析又答之曰:“安之,此必无所更买矣。

”3、春秋战国时期之法学界:群星灿灿(1)儒家:主张礼治和德治、礼主刑辅、宽猛相济、以德去刑、综合治理。

(2)墨家:主张“赏当贤,罚当暴”,“杀盗人,非杀人”,兼相爱,交相利。

(3)道家:主张小国寡民,无为而治,治大国若烹小鲜,提出了“道法自然”、“法令滋彰,盗贼多有,民不畏死,奈何以死惧之”等著名口号。

(4)法家:主张缘法而治、垂法而治和以法治国、提出事断于法、刑无等级、法不阿贵和“以死守法者,有司也”等著名口号。

商鞅图片(三)中国封建社会时期:从法家思想的实践到重新呼唤孔夫子的亡魂,最终导致了中国古代法学的进一步发展、辉煌和衰败。

什么是法学法学的定义和基本原理什么是法学?法学的定义和基本原理法学是研究法律的学科,主要研究法律的制定、适用和发展等方面的知识和理论。

法学作为一门学科,其定义和基本原理是构成其研究范畴和方法论的重要内容。

法学的定义法学是通过对法律规范的系统研究,揭示法律规范的本质、结构、形式和功能,并探索法律规范在社会生活中的实际运用和法律制度的发展规律的学科。

法学的定义是基于对法律本质和人类社会的研究,旨在帮助人们了解和理解法律规范及其在社会中的作用。

法学的基本原理1. 法学的客观性原理法学研究的对象是法律规范,它具有客观性。

法学要求研究者客观、公正地分析法律规范的实质,而不受主观偏见的影响。

法学的客观性原理要求研究者通过科学的方法,准确地把握法律规范的内涵和外延,并对其进行科学研究和论证。

2. 法学的规范性原理法学研究的对象是法律规范,也就是一国或一地区在特定历史时期由国家权威机关依照特定程序制定的行为规则。

法学的规范性原理要求研究者客观、准确地理解和解释法律规范,去研究和解答法律规范的普遍性、一般性和特殊性等问题,并对其有效实施进行合理的规划和建议。

3. 法学的历史性原理法学既是一门科学,也是一门人文学科,它研究的是法律制度的发展历史和演变过程。

法学的历史性原理要求研究者对各国法律体系的历史、演变和变革等进行深入研究,从而更好地了解和理解法律的本质和特点。

4. 法学的现实性原理法学的研究不仅要考察法律的理论性,更需要关注法律的实践性。

法学的现实性原理要求研究者关注法律的实际适用情况,研究法律实施中的问题和困难,并提出相应的建议和改进措施。

5. 法学的国际性原理法学是具有国际性的学科,各国法律体系的差异和相互影响都是法学研究的重要内容。

法学的国际性原理要求研究者与国际社会保持密切联系,通过比较研究法律规范和制度,促进不同国家之间的法律交流与合作。

总结法学作为一门研究法律规范和法律制度的学科,具有独特的定义和基本原理。

第二章法学的历史第一节西方式学的历史一、古希腊、古罗马时期的法学理论、法学进展古希腊的民主、政体理论,古罗马的私法对后世的法律有着深刻的阻碍。

古希腊的哲学、伦理学、政治学、逻辑学超级发达,在相关著述中涉及到公平、自然、正义、民主、政体、理性等一系列法学理论问题。

古希腊是西方文化的摇篮,与其它科学一样,西方式学也肇始于古希腊。

古希腊很早就开始立法活动,进行法制的建设。

但各城邦(国家)的成文法不多,主若是对适应法的整理和系统化,法律的制定和适用通常采纳直接民主的程序和方式,没有健全的专门法律机构和职业法学家集团,因此也没有独立的法学。

有关法律问题的研究要紧分散于哲学、政治学、伦理学、宗教学、文学、美学高作当中。

在历史上,智者学派、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、斯多葛学派等思想家和思想流派关于法学的进展做出了重大的奉献。

古罗马文化是西方文化的又一个源头,古罗马商品经济发达,为其私法的进展提供了经济基础,显现了闻名的五大法学家(盖尤斯、保罗、乌尔比安、伯比尼安、莫迪斯梯努斯),形成了法学家阶级,他们的争辩又形成了不同的流派,罗马的概念、法律术语等对其后西方式学的形成、进展起到了重大的作用。

恩格思给予其很高的评判,说他是简单商品经济社会中最完善的法。

二、中世纪罗马法的振兴、法律注释与法学进展随着城市的繁荣与经济的进展,罗马原法律文本是从头发觉,大学的兴起和法律教育的推动,公元11世纪,罗马法得以振兴,于是显现了法学教育、法学研究和法学流派。

法学家通过注释与说明法律来解决日趋复杂的社会问题。

前后形成了注释法学派与人文主义法学派中世纪时期,宗教成为西方文化的核心,基督教神学居统治地位,哲学、政治学、法学等成为神学的附庸,教义代替了法律,国家托庇于教会,法学处于衰落时期。

只是,在基督教神学家、哲学家托马斯·阿奎那等人的著述中包括着相当多的法律思想。

教会是西方中世纪社会的最重要的组织,近代社会的法律体系就诞生于教会法。

黑格尔的法哲学-概述说明以及解释1.引言1.1 概述黑格尔是德国哲学家,也是法哲学领域的重要代表人物之一。

他的法哲学是他众多哲学思想中的一个重要组成部分,对于理解法律和法律哲学的本质具有重要意义。

在黑格尔看来,法律不仅是社会生活的一部分,更是一个国家机构的产物,代表着国家的意志和权威。

对于黑格尔的法哲学,我们可以从多个角度进行探讨。

首先,我们需了解黑格尔法哲学的核心概念。

在他的哲学体系中,法律是社会伦理观念的具体化,是个体和整体之间的有机联系。

他认为,法律是通过正义和自由的原则来规范社会行为,通过法律的存在和执行来维护社会秩序和公正。

其次,我们需要了解黑格尔法哲学的主要观点。

根据黑格尔的观点,法律具有历史性和发展性。

他认为,法律是人们的创造和实践的产物,通过历史的演进不断发展和完善。

此外,他还主张法律应该与伦理、道德和社会价值观相一致,通过理性和意识的发展来实现人类的自由和平等。

总的来说,黑格尔的法哲学具有深远的影响和重要的现实意义。

他对法律的理解和解释为我们提供了一种独特的视角,促使人们重新思考法律与社会、个体和整体之间的关系。

通过研究和理解黑格尔的法哲学,我们可以深入探索法律的本质和意义,从而为法律制度和法治建设提供有益的思考和借鉴。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:2. 正文2.1 黑格尔的法哲学概述2.2 黑格尔法哲学的核心概念2.3 黑格尔法哲学的主要观点在本部分中,我们将对黑格尔的法哲学进行详细的介绍和分析。

首先,我们将对黑格尔的法哲学进行概述,介绍其起源和发展背景。

随后,我们将重点讨论黑格尔法哲学的核心概念,包括主体性、自由意志和普遍性的概念,并阐述其对法哲学的重要意义。

最后,我们将深入探讨黑格尔法哲学的主要观点,包括他对权力、正义和道德的理解以及其在社会和政治领域的应用。

通过对黑格尔法哲学的研究和分析,我们可以更好地理解其对于法律和社会现象的解释和影响。

此外,我们还将对黑格尔法哲学的评价进行探讨,包括其优势和不足之处。

法律的历史演进与发展趋势在人类社会的发展进程中,法律一直扮演着重要的角色。

它作为一种规范行为的制度,帮助维持社会秩序和公平正义。

然而,法律并非一成不变的,它随着时间的推移不断演进和发展。

本文将探讨法律的历史演进和发展趋势。

一、法律的起源和初步发展法律的起源可以追溯到人类社会的初期。

在原始社会中,人们通过习俗和传统规范行为。

这些规范主要基于人们的道德和价值观念,而非正式的法律制度。

然而,随着社会的进一步发展和人口的增长,简单的规范已经无法满足社会的需求。

于是,人们开始尝试建立更为正式的法律制度。

早期的法律体系主要基于宗教和神圣的权威。

例如,古埃及和古巴比伦的法律体系就是以神权为基础的。

这些法律体系对于社会秩序的维护和公正的实现起到了一定的作用。

然而,它们也存在一些问题,比如缺乏统一性和灵活性。

二、法律的进一步发展和演进随着人类社会的进一步发展,法律也在不断演进。

一个重要的里程碑是古希腊和古罗马时期的法律体系。

在这个时期,法律开始从宗教和神圣的权威中脱离出来,成为人类理性思维的产物。

古希腊的民主制度和罗马的法律体系对后世的法律发展产生了深远的影响。

在中世纪,基督教教会对法律的影响力达到了巅峰。

教会法成为了欧洲社会的主要法律体系。

然而,随着启蒙时代的到来,人们开始质疑教会法的合理性和公正性。

法学家们开始倡导以人类理性和自然法为基础的法律体系。

这一时期的法律发展为后来的现代法律奠定了基础。

三、现代法律的发展趋势现代法律体系的发展趋势可以总结为以下几个方面:1. 国际化和全球化:随着全球化的加速,各国之间的交流和合作日益频繁。

国际法的发展成为一种必然趋势。

国际法主要规范国家之间的关系,如国际贸易、环境保护和人权等领域。

2. 人权和社会正义:现代社会对于人权和社会正义的关注日益增加。

法律不再仅仅关注个体的权益,而是更加注重整个社会的公平和正义。

人权法和社会法的发展成为法律的重要方向。

3. 科技与法律:随着科技的快速发展,法律也面临着新的挑战。

法学的方法论法律研究的方法与技巧法学作为一门学科,涉及到对法律的研究和理解。

为了深入探索法学领域,法学家们经过长期的实践和思考,提出了各种各样的法学方法论,这些方法论为法律研究提供了指导和支持。

本文将介绍几种常见的法学方法论,并探讨在法律研究中应用的方法和技巧。

一、比较法比较法是法学中一种重要的研究方法论。

通过对不同国家、地区的法律制度进行对比和分析,比较法可以揭示不同法律体系之间的异同,帮助我们更好地理解和解释法律规范。

比较法能够拓宽我们的视野,让我们从多个角度探讨法律问题,并且在解决实际问题时可以借鉴其他国家或地区的法律经验。

在进行比较法研究时,需要注意选择合适的比较对象,确保比较的合理性和可行性。

同时,还应当注意比较的准确性,避免对不同法律体系的错误误解。

在比较研究中,我们可以使用各种比较工具和方法,如文本比较、制度比较等,以确保比较结论的科学性和准确性。

二、历史法学历史法学是法学中的一种重要研究方法,通过对历史文献和资料的研究,来了解法律规范的演变和发展。

通过对过去的案例、裁判和法规的研究,可以帮助我们理解当代法律问题的根源和背景。

在进行历史法学研究时,需要广泛收集和研究历史文献,如法律典籍、官方记录和历史文件等。

同时,还需要注重对历史背景和当时社会环境的了解,以便更好地理解历史法规产生和演变的原因。

在历史研究中,我们可以采用一些历史分析的方法,如时间序列分析、事件分析等,以深入研究历史法律现象。

三、理论法学理论法学是法学研究的重要方法之一,通过对法律原理和概念的分析和解释,来探索法律背后的原则和规则。

理论法学可以帮助我们建立对法律问题的理性认识和分析。

在进行理论法学研究时,需要注重理论的严密性和逻辑性。

我们可以运用形式逻辑、演绎推理和归纳推理等方法来分析和解释法律问题。

同时,还要注意对理论的适用性和实用性的考虑,确保理论成果可以指导实际操作。

四、实证法学实证法学是一种以事实为基础,通过数据收集和分析来研究法律问题的方法。

拉伦茨《法学方法论》读书笔记之一《法学方法论》中的法学与法学方法论在《法学方法论》的引论中,拉伦茨对法学作了以下界定:以某个特定的,在历史中逐渐形成的法秩序为基础及界限,借以探求法律问题之答案的学问,即狭义的法学。

[1]在另一场合,拉伦茨又指出,法学是指按照特定方法对实在法进行的思想的诠释和领悟,即所谓的法律教义学(Rechtsdogmatik),包括比较法、法学方法论和法的一般理论,[2]其承担着三重任务:解释法律、发展法律和整合法律资料。

[3]据此,拉伦茨对狭义的法学即法教义学的理解,已超出了传统法教义学的范围。

在德国学界,如果以德国自然法学家托马修斯(Christian Thomasius)为分界点,有两个用语可以表示法学的含义。

在托马修斯之前,德语中法学一词为Jurisprudenz,直接采自拉丁语Jurisprudentia。

Jurisprudentia由Juris(Jus,主要指法律实务)和prudentia(实践智慧)组成,强调了法学的实践品格。

在托马修斯之后,法学一词日益由Rechtswissenschaft表达,其直译为法律科学,一般包括法哲学、法史学、法社会学、比较法学和法律教义学。

虽然Rechtswissenschaft与Jurisprudenz互换使用的情况仍然存在,但Jurisprudenz现只更多指Rechtswissenschaft出现以前的法学,和今天狭义的法学,即法律教义学,意为有关现行法律的学说。

[4]由此可见,拉伦茨所谓的狭义的法学即其所称的法律教义学,既不是一般意义上的法律教义学,亦非较为广义的法律科学,而是包括了一般意义上的法律教义学和法律科学的部分内容。

但是,在上述用语的使用上,《法学方法论》存在着互换的混乱状况,例如,该书在引言对法学所作的界定,用的是狭义的法学(Rechtswissenschaft im engeren Sinne),即Jurisprudenz,在第二章表述法学方法论时用的是Jurisprudenz(Methodenlehre der Jurisprudenz),但是,该书的标题用的却是广义的法学Rechtswissenschaft一词,在行文中又将Jurisprudenz与Rechtswissenschaft 互换。

法律的历史发展过程法律的历史发展可以追溯到人类社会的出现。

人类作为社会性群体的一员,必须建立一套规则和制度来调节人与人之间的关系,维护社会的秩序与稳定。

下面我将介绍法律的历史发展过程。

早期人类社会并没有明确的法律体系,而是依靠部落的习俗和领袖的规定来调控社会秩序。

这种原始的法律也被称为部落法。

随着人类社会的发展,法律逐渐从部落法向更为复杂和全面的形式转变。

古代文明社会,如古埃及、古巴比伦、古印度和古希腊等,都制定了一系列法律和法规。

这些法律被书面化并形成法典,其中最著名的是古巴比伦的汉谟拉比法典,它成为了人类历史上最早的法典之一。

这些法典旨在维护社会秩序、保护财产权益和调解争议。

随着古罗马帝国的兴起,罗马法成为了欧洲法律传统的基础。

罗马法在法律制度、合同法、财产法和刑法等方面做出了重大贡献,并形成了一套完整的法律体系。

罗马法的影响对欧洲国家的法律发展产生了深远的影响,并形成了后来的民法和普通法体系。

在中世纪,宗教法和天主教教会域权体系在欧洲发挥了重要作用。

教会通过制定教规和教规的解释来调控社会。

这段时间也出现了魔女审判等一系列法律事件,导致许多人冤死。

随着欧洲的宗教改革和启蒙运动的兴起,法律的理念也得到了根本性的变革。

启蒙运动对自由、平等和人权等价值观的提出,对现代法律理念的形成起到了重要作用。

这一时期出现了一系列法学家和法律思想家,如托马斯·霍布斯、约翰·洛克和巴罗神父,他们的理论为后来的法律制度的发展奠定了基础。

近代国家法律体系的发展是现代法律发展的关键。

法国大革命将法律的制定和实施纳入了国家的管理体系,法典成为了一种重要的法律形式。

法国的《普通法典》和德国的《民法典》以及其他国家的法典都在一定程度上对国家法律体系的形成产生了影响。

20世纪是法律发展的一个重要阶段。

在这个时期,国际法和人权法逐渐成为重要的法律领域。

国家间的合作和国际组织的成立使得国际法得以建立和发展,为解决跨国争端和促进国际合作提供了法律基础。

法学方法论的分类与特点法学方法论是研究法学研究方法的学科,它主要探讨研究法学的方法、原则和规范,以及在法学研究中如何选择和使用不同方法以提高研究质量和准确性。

法学方法论的分类主要包括以下几种:实证主义法学方法、历史法学方法、比较法学方法和哲学法学方法。

实证主义法学方法是一种以实证研究为基础的法学方法。

实证主义法学方法强调法学研究应该以可观察的事实和数据为基础,通过收集和分析客观的、可量化的证据来推导出法学规则和原则。

这种方法主张从事实出发,通过观察和测量来研究法律现象,并试图找出其规律性和普遍性。

历史法学方法是一种以历史研究为基础的法学方法。

历史法学方法认为法律与历史紧密相连,只有通过研究法律发展的历史变迁过程,才能真正理解法学的本质和含义。

这种方法主张从具体的历史案例和事件出发,通过对历史背景和时代背景的分析,揭示法律与社会、文化、经济等因素的关联。

比较法学方法是一种以比较研究为基础的法学方法。

比较法学方法认为通过比较不同国家或地区的法律制度和法规,可以发现不同法律制度之间的相似性和差异性,从而为法律的改革和发展提供新的视角和思路。

这种方法主张从广泛的比较角度分析法律现象,借鉴其他国家或地区的经验和教训,以提高法学的实用性和适应性。

哲学法学方法是一种以哲学思辨为基础的法学方法。

哲学法学方法认为法律是一种抽象的、普遍的规律,只有通过哲学的思辨和逻辑分析,才能揭示法律的本质和内涵。

这种方法主张从概念的层面思考法律问题,通过逻辑推理和理性思考,深入探讨法律的价值、目的和意义。

这四种法学方法论各有特点,但并不是彼此互相排斥的,而是可以相互补充和交叉运用的。

实证主义法学方法注重事实和数据的收集和分析,强调实证证据的重要性;历史法学方法注重从历史案例和事件出发,揭示法律与社会背景的关联;比较法学方法注重通过比较分析不同法律制度的相似性和差异性,借鉴其他国家或地区的经验;哲学法学方法注重从概念和逻辑层面思考法律问题,探讨法律的价值和意义。

拉伦茨法学方法论拉伦茨法学方法论是指德国法学家拉伦茨(Gustav Radbruch)提出的一种法学研究方法和思维方式。

拉伦茨是20世纪最重要的法学家之一,他的法学思想深受康德的影响,推崇法律的普遍性与客观性,强调法律的理念和原则的重要性。

他的法学方法论主要包括三个核心内容,即纯粹性、历史性和价值性。

下面我将详细解释这三个方面。

首先,纯粹性是拉伦茨法学方法论的核心之一。

他认为,法学的研究应该追求对法律本质的认识,而不是被现实情况所左右。

纯粹性的含义是法学家在研究法律问题时要从法律本身出发,不受外部因素的影响,以法律自身的规范体系和逻辑为基础,分析法律规则的内在结构和意义。

纯粹性要求法学家摆脱利益、政治等外在因素的干扰,从法律规范本身出发,研究法律问题的本质。

其次,历史性是拉伦茨法学方法论的另一重要内容。

他认为,法律是历史的产物,是社会发展和演变的结果,因此在研究和理解法律时必须考虑历史的因素。

拉伦茨提倡对法律的历史背景和演变过程进行研究和分析,以了解法律规则的形成原因、演变过程、变化趋势等。

同时,他也指出法律制度是历史文化、社会经济、政治制度等多种因素的综合体现,对于理解法律规则的内在含义和深层原因具有重要意义。

最后,价值性是拉伦茨法学方法论的第三个重要方面。

他认为,法律是以价值为基础的,法律规则的制定和适用都与价值观念相关。

拉伦茨强调法律领域与伦理、道德等价值领域的关联性,认为法律是一种具有普遍价值的规范体系。

他主张在研究法律问题时要关注法律规则的价值方向和价值目标,并将道德、公正等价值观念融入法律研究中,以实现法律正义和公平。

综上所述,拉伦茨法学方法论的核心在于纯粹性、历史性和价值性。

纯粹性要求从法律规范本身出发,摆脱外在因素的干扰,研究法律的本质和规范体系;历史性要求研究法律问题时考虑法律的历史背景和演变过程,以了解法律规则的形成原因和变化趋势;价值性要求将道德、公正等价值观念融入法律研究中,以实现法律正义和公平。

历史法学中历史真实性与法律认定的互动关系研究历史法学作为一门跨学科的研究领域,旨在探讨法律与历史之间的关系。

其中,历史真实性与法律认定的互动关系是该领域中一个重要且复杂的研究课题。

本文将探讨历史法学中历史真实性与法律认定的相互关系,并分析其对法治社会的意义与影响。

首先,历史真实性是历史法学研究的基础,也是法律认定的前提。

历史真实性强调的是对历史事件的客观还原与准确呈现。

通过对历史文献、史料、证据等多方面的研究,历史学家力求还原出历史事件发生的真实情况。

而法律认定,则是基于历史真实性的基础上,通过法律程序和规则,对历史事件进行价值评判与法律界定。

可以说,历史真实性是法律认定的首要前提,其影响着法律认定过程的合理性和公正性。

历史真实性与法律认定相互作用的一个重要环节是证据收集和分析。

历史学家通过对历史文献和史料的仔细分析,努力筛选出真实可靠的证据,以证实历史事件的真实性。

而法律领域的研究者则将历史学家收集到的证据作为法律认定的重要依据,在法庭上进行分析和辩护。

正是通过证据的检验,法律界对历史事件的认定才能够具备可信度和公正性。

另外,历史真实性和法律认定之间还存在着历史事件的再解读和重新评价。

历史学家在对历史事件进行研究时,会根据新的证据和理论不断对历史事件进行重新解读。

这种重新解读可能会对过去的法律认定产生影响,也可能促使法律界对历史事件进行重新评价和界定。

例如,某国历史上发生过一起争议事件,根据旧有的证据和法律规定,被认定为一起犯罪行为。

然而,随着历史研究的深入和新的证据的浮现,可能会导致对该事件的解读发生变化,从而影响到法律认定的结果。

历史真实性和法律认定的相互关系不仅仅是对历史事件的认知和判断,更涉及到法治社会的稳定与公正。

历史真实性的保障是法治社会的基石。

只有通过对历史事件真实性的追求,才能确保法律认定的合理性。

同时,历史真实性的保障也是维护公民权益和法律权益的重要手段。

如果历史事件的真实性得不到保障,那么相应的法律认定就会失去公正性和合理性,给社会带来不确定性和不稳定性。

法律的历史性与历史法学的语境——《论立法与

法学的当代使命》读后

《论立法与法学的当代使命》,[德]弗里德尼希·卡尔·冯·萨维尼著,许章润译,中国法制出版社,2001

美国当代法学家德沃金认为,法律是一个阐释性概念;在我看来,法律同时也是一个历史性概念。

在既有的法学理论丛林中,19世纪的德国学者胡果、萨维尼等人,曾经共同倡导了一个历史法学派,这个学派认为,法律是民族精神的体现。

到了20世纪,美国学者伯尔曼进一步拓展了历史法学的视界,他提醒人们注意到,一个民族的历史经验对于法律可能产生的巨大影响。

毫无疑问,这些洞幽察微的法律思想极具启示意义,让我们更加深入地看到了法律与历史的内在关联。

不过,在历史法学派对于当代中国法学的影响越来越大的背景之下,我们也有必要立足于知识考古学的立场,注意历史法学派及其代表人物对于历史的强调,自有他们特定的语境和特殊的针对性。

萨维尼的《论立法与法学的当代使命》一书,可以作为历史法学派的学术宣言来阅读。

在这部篇幅不大的作品中,萨维尼努力凸显民族精神与历史传统对于法律的决定性意义。

值得我们注意的是,这种法律观的提出,自有其特殊的历史背景:当时的德国四分五裂,一派割据景象,经济落后,了无生趣,与它的生机勃勃的近邻法国形成了鲜明的对照。

针对这一特定的国内外形势,萨维尼的法学同行蒂博,提出了一个相对激进的建议,他呼吁德国的立法者借鉴法国的经验,为德国创制一部拿破仑法典式的民法,并以之促进德国国内的政治统一与经济发展。

对于蒂博的这番立法建议,萨维尼给予了全面的驳斥,他强调法律的自主演进和自然生长,从而表达了一种具有保守主义倾向的法律观念。

也许正是因为这种保守的色彩,以萨维尼为代表的历史法学派受到了充满激情的青年马克思的尖锐批判。

打开《马恩全集》第一卷,我们可以看到,马克思曾先后两次论及历史法学派。

在《法的历史学派的哲学宣言》一文中,马克思开篇即断言:“18世纪仅仅产生了一种东西,它的主要特征是轻佻,而这种唯一的轻佻的东西就是历史学派。

”在《黑格尔法哲学批判导言》一文中,马克思又说:“有个学派以昨天的卑鄙行为来为今天的卑鄙行为进行辩护……这个法的历史学派本身如果不是德国历史的产物,那它就是杜撰了德国的历史。

这个夏洛克,奴仆式的夏洛克,发誓要凭他的期票、历史的期票、基督教德意志的期票来索取从人民心上剜下来的每一磅肉。

”

也许由于这个缘故,以胡果、萨维尼等人为旗手的“法的历史学派”,在新中国建国以后长期遭到贬斥,长期被视为“反动”、“腐朽”、“没落”的代名词。

虽然,近几年来,这个学派在中国的命运似乎已经发生了一些微妙的变化———譬如,萨维尼的《论立法与法学的当代使命》一书的翻译出版,以及研究萨维尼与历史法学派的论著已经开始陆续问世。

与萨维尼着眼于19世纪的德国国内“法制建设”不同,当代法学学者伯尔曼对历史的强调,更多地体现了他对整个西方文化的忧虑。

他认为,20世纪西方文明的危机,在于人们对西方历史传统的懵然无知:他们把法律仅仅理解为官僚

国家制定和执行的规则,不知道法律源于社会。

其结果是国家全面控制了社会,社会不再是法律与宗教的创造之源。

而且,尤为值得警醒的是,随着法律与宗教之间的分崩离析,法律不再被信仰,“退化成一种机械的法条主义”,宗教也无法继续维系当下的社会,从而“丧失其社会有效性”(伯尔曼,《法律与宗教》,梁治平译,中国政法大学出版社,2003:1)。

至于西方文明的“危”中之“机”,则是恢复和更新西方的法律传统。

也就是说,伯尔曼对历史传统的强调,在于应对法律与宗教在当代西方走向分裂之后所导致的严峻危机。

无论是萨维尼的历史法学还是伯尔曼的历史法学,虽然都在西方世界乃至整个人类社会产生了较大的影响,但是,从总体上看,它们仍不足以妥当而贴切地对应于当代中国的法律与中国自身的历史。

首先,就历史背景而言,以萨维尼为代表的历史法学兴盛于德国小邦林立的19世纪,伯尔曼的历史法学面对的是法律与宗教趋于两分的20世纪,而处于21世纪初期的当代中国,既不存在德国当时邦国割据的社会状况,也没有经历法律与宗教从融合走向分裂的剧变。

当代中国作为一个统一的多民族国家,一方面,不存在是否通过移植一部外国法律来促进国家统一的问题,因此,当代中国不同于萨维尼置身于其中的19世纪的德国;另一方面,中国历史上既没有生长出西方式的法律,更没有西方式的宗教,在实证的国家法律与严格的宗教教义之间,几乎从来就没有发生过密切的联系,因此,当代中国也无从产生伯尔曼式的焦虑。

其次,就法律背景而言,百年前的中国就已经踏上了一条移植西方法律的漫漫不归路。

以至于当代中国的大多数法律,几乎都有移植外国法律的痕迹。

而且,在法律移植的过程中,我们还很少听到“要不要移植”的争论,人们关注的焦点主要集中在:移植对象的选择问题(是移植欧陆法、英美法还是苏联法)、步子快慢的问题(快一点还是慢一点,激进还是缓进),等等。

这样的“中国式问题”,无论是对于萨维尼还是对于伯尔曼来说,都是陌生的。

这就说明,源于西方的历史法学尽管蕴含着强大的解释能力,但是,它并不能对中国法律与中国历史的关系提供直接而亲切的解释;历史法学发展的每一个阶段,都自有其特殊的语境。

不过,从另一方面来看,尽管萨维尼与伯尔曼的历史法学都是在特定的时空环境下孕育出来的,基本上是对德国或西方文化的一种关照,但是,这个学派对于历史或传统的强调,对于当代中国的法律与法学,依然具有重要的参考价值。

譬如,透过法律的历史性这个重要的视角,我们可以发现:如果立法者制定的法律能够与我们的民族文化、历史传统相互协调,推行起来就会容易得多。

反之,如果正式颁行的法律与我们的历史传统相距太远、“相互不懂”,那么,即使以“国家强制力”作为后盾,即使付出了高昂的执法成本,恐怕也很难将人们的行为模式、情感模式彻底地扭转过来。

这些年来,人们常常谈论“有法不依”的问题,表面上看,似乎问题的症结仅仅在于公众不愿守法,是公众这一方背离了法律规则的要求。

其实,如果换个角度来看,“有法不依”其实也在一定程度上表征了法律规则与历史传统、民族精神之间的对立与分歧。

试想,仅仅凭借一纸法律,就想把亿万人民从一种历史传统中“连根拔起”,谈何容易!从这个意义上说,历史法学派的理论智慧,也可以作为我们理解中国法律的历史性、探寻中国法律的本来面目的一个相当重要的理论工具。

(作者单位:重庆行政学院法学部)。