4.2土壤中重金属的迁移转化(2)

- 格式:doc

- 大小:51.00 KB

- 文档页数:12

环境中重金属污染物的迁移与转化研究重金属污染是当前环境问题中的一大难题,对人类健康和生态环境造成了严重威胁。

为了探索和理解重金属污染物在环境中的迁移与转化规律,科学家们进行了大量的研究。

本文将针对重金属污染物的迁移途径、影响因素以及转化过程展开探讨。

1. 迁移途径重金属污染物在环境中的迁移主要通过以下几种途径:1.1 土壤迁移:重金属通过地下水和土壤孔隙水的流动迁移到地下水中,进而进入河流、湖泊等水体,形成水环境的污染。

1.2 大气迁移:重金属通过颗粒物悬浮在空气中,通过降雨沉降到地表,导致土壤和水体的污染。

1.3 水体迁移:重金属可以直接溶解在水中,通过水流迁移到其他地方,并对水生生物造成直接毒害。

1.4 生物迁移:重金属通过生物体的吸收、积累和迁移,从而进入食物链,对生物体造成间接毒害。

2. 影响因素重金属污染物的迁移与转化受到多种因素的影响,包括但不限于以下几个方面:2.1 pH值:土壤和水体的酸碱度对重金属的迁移和转化有重要影响。

低pH值条件下,重金属更容易释放并迁移至地下水中。

2.2 有机质含量:有机质对重金属的吸附、解吸和转化起着重要作用。

有机质含量高的土壤和水体能够有效地限制重金属的迁移和转化。

2.3 土壤类型:不同类型的土壤具有不同的吸附和保持能力,影响重金属在土壤中的迁移和转化速率。

2.4 温度和湿度:温度和湿度的变化可导致土壤和水体中重金属的溶解度和迁移速率发生变化。

2.5 微生物活动:微生物在环境中的活动可以促进重金属的转化和迁移,包括还原、氧化和沉积等过程。

3. 转化过程重金属污染物在环境中经历多个转化过程,包括溶解、沉降、吸附、解吸、络合等。

这些转化过程对重金属的迁移和生物有效性起着重要作用。

3.1 溶解:重金属在水中可以以溶解态存在,溶解度与温度、酸碱度、络合等因素有关。

溶解态的重金属可以直接对生物体造成毒害。

3.2 沉降:重金属通过颗粒物和悬浮物的沉降进入土壤和水体中,从而影响环境的质量。

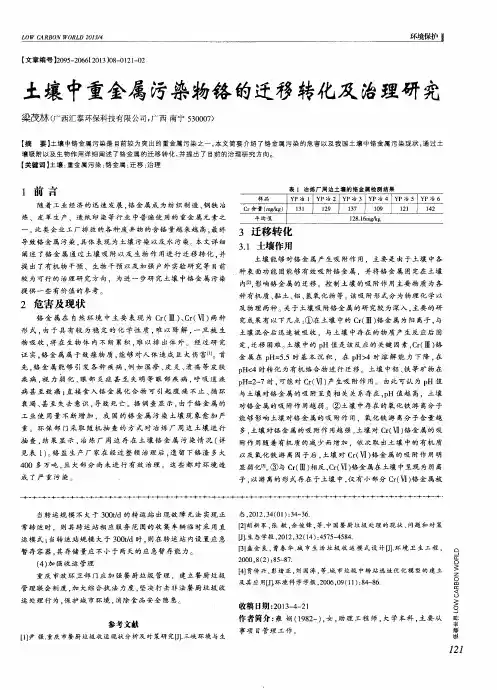

污染土壤中重金属迁移与转化机理研究近年来,随着工业化的快速发展,土壤污染问题日益严重。

其中,重金属污染是一大关注焦点。

重金属污染对土壤环境和农产品安全产生了巨大的影响,因此,研究污染土壤中重金属的迁移与转化机理具有重要意义。

重金属的迁移是指在土壤中由污染点向四周扩散的过程。

重金属常以离子形式存在于土壤中,其迁移主要受土壤水体的输运作用影响。

在重金属的迁移过程中,土壤粒市的结构和组成起到了重要的作用。

一方面,土壤颗粒的大小和排列会影响重金属的渗透速率,从而影响重金属的迁移距离;另一方面,土壤中的有机质、矿物质和胶体颗粒等也能与重金属形成络合物,影响其迁移能力。

此外,土壤的pH值、温度和湿度等环境因素也会对重金属的迁移过程产生影响。

因此,研究重金属迁移的机理,可以为有效预测和控制重金属污染提供理论依据。

重金属的转化是指在土壤中重金属由一种形态转变为另一种形态的过程。

重金属的转化主要受土壤理化性质和微生物作用的影响。

土壤理化性质如pH值、氧化还原条件、有机质含量等对重金属转化起到了重要影响。

例如,酸性土壤有利于重金属离子的溶解,从而增加其毒性和迁移性;而碱性土壤则会降低重金属的溶解度,减少其对环境的危害。

此外,土壤中的微生物也对重金属的转化有着重要作用。

某些微生物可以通过还原作用将重金属离子转化为沉淀态,从而降低其毒性;而另一些微生物则可以将重金属离子与有机物结合,形成稳定的络合物。

因此,研究重金属的转化机理,有助于寻找有效的修复和治理重金属污染土壤的方法。

本研究通过实验、观测和模型分析等方法,系统地研究污染土壤中重金属的迁移与转化机理。

首先,我们可以通过采集不同深度和距离污染点不同位置的土壤样品,分析重金属的分布特征,揭示重金属的迁移规律。

其次,我们可以通过控制土壤的物理性质(如孔隙度、比表面积等)和化学性质(如pH值、有机质含量等),研究这些因素对重金属迁移的影响。

同时,我们还可以通过模拟实验和数值模型的方法,模拟不同情景下重金属的迁移过程,为污染土壤的修复和治理提供科学依据。

关于土壤中重金属污染的研究【摘要】本文综述了土壤中重金属污染的研究现状及相关内容。

在介绍了研究背景、研究目的和研究意义。

在详细讨论了重金属污染的来源、土壤中重金属的迁移与转化、重金属污染对生态环境的影响、重金属污染的监测方法和治理技术。

在展望了未来对土壤中重金属污染的研究方向和总结了本文的主要观点。

本文旨在为进一步研究土壤中重金属污染提供参考,希望能推动相关领域的发展,保护生态环境和人类健康。

【关键词】关键词:土壤、重金属污染、迁移与转化、生态环境、监测方法、治理技术、展望、未来研究方向、总结。

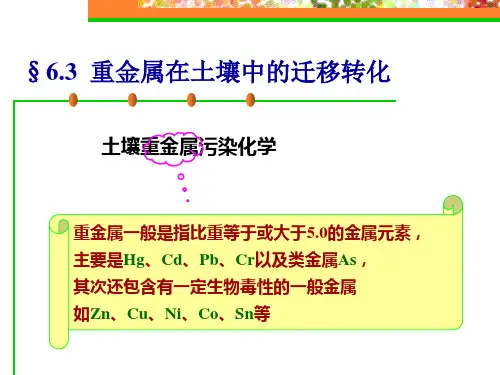

1. 引言1.1 研究背景重金属污染是指土壤中重金属元素(如铅、镉、汞等)超过环境容忍度而对生态环境和人类健康造成危害的现象。

随着工业化和城市化进程的加快,重金属污染已成为全球环境问题中的重要内容之一。

重金属污染不仅会直接影响土壤质量,影响作物生长和食品安全,还会通过食物链进入人体,对人体健康造成潜在威胁。

近年来,随着人们对环境保护意识的增强,重金属污染的研究也逐渐受到重视。

了解重金属污染的来源、迁移规律、影响和治理技术对于有效预防和治理土壤中的重金属污染至关重要。

当前,国内外学者围绕土壤中重金属污染展开了大量的研究工作,取得了丰硕的研究成果,但仍有很多问题有待深入探讨和解决。

开展本研究,深入研究土壤中重金属污染的来源、迁移与转化规律、影响及治理技术,具有重要的现实意义和深远的社会影响。

1.2 研究目的研究目的是为了深入了解土壤中重金属污染的现状和影响,探索其来源、迁移与转化规律,揭示这种污染对生态环境的潜在危害。

通过研究重金属污染的监测方法和治理技术,为有效防治土壤重金属污染提供科学依据和技术支持。

通过对土壤中重金属污染的研究展望和未来研究方向的探讨,为我国土壤环境保护和可持续发展提供战略性建议和指导,促进土壤生态环境的改善和生态文明建设。

研究的目的在于为解决土壤重金属污染问题提供理论支撑和实践指导,促进土壤环境的健康发展和生态安全保障。

重金属在土壤中的迁移与转化研究土壤是与人们息息相关的自然资源,它支撑着我们的农业、林业和畜牧业生产,同时也是城市建设和环境治理的基础。

然而由于人类的不当利用和污染,土壤中的重金属含量日益增加,给生态环境和人类健康带来了巨大威胁。

因此,如何研究重金属在土壤中的迁移与转化,成为当前环境科学界的热点问题。

一、重金属污染的危害重金属是指密度大于4.5g/cm³的金属元素,它们具有高毒性、强残留性、不易分解等特点,往往会在大量积累后危害环境和健康。

重金属污染造成的危害主要有以下几方面:1、土壤质量下降。

重金属会破坏土壤结构,使土壤变得紧密硬化,影响气体和水分的渗透能力,降低土壤的肥力和作物的生长。

2、生态环境受到破坏。

重金属通过空气、水和食物链等途径进入生态系统,对人类、动物和植物的健康造成影响。

重金属还会破坏生态系统的平衡,缩小生物多样性,影响生态景观的形成。

3、危害人体健康。

重金属通过食物、食水和空气等途径进入人体,对神经系统、免疫系统、造血系统和生殖系统等各个系统造成危害,引起头痛、头晕、恶心、呕吐、皮肤瘙痒、气喘、支气管炎、挫伤白细胞的功能、肠胃功能不良等。

二、重金属在土壤中的形态重金属在土壤中的形态多种多样,其化学性质的不同直接影响了其在土壤中的存在形式、吸附态和活性。

通常,重金属在土壤中的形态可分为三种类型:1、可溶性态。

可溶性态的重金属一般与土壤中的水分结合形成溶液,容易遭受淋溶机制带走。

2、交换态。

交换态的重金属可与土壤中的颗粒物结合,形成为土壤中的不易迁移、不易淋溶的形态。

3、残渣态。

残渣态的重金属一般与土壤中的矿物质结合,成为土壤有机质的重要组成部分,几乎不参与活跃的物理、化学反应。

三、重金属在土壤中的迁移与转化重金属在土壤中的迁移与转化受到多种因素的影响,如土壤类型、土壤pH值、氧化还原电位、土壤有机质、微生物等等,下面分别进行讨论:1、土壤类型。

不同类型的土壤中,重金属的吸附能力和生物有效性会出现明显差异。

土壤重金属污染物的迁移转化行为及其环境效应研究近年来,土壤重金属污染逐渐成为环境问题的焦点之一。

重金属是地球上普遍存在的元素,然而过量的重金属污染会对环境和人类健康造成严重影响。

因此,研究土壤重金属的迁移、转化和环境效应,对于制定有效的土壤重金属管理政策和环境保护具有重要意义。

重金属在土壤中的迁移转化行为是环境污染研究的重要课题。

主要研究内容包括重金属在土壤中的赋存状态、迁移通路以及转化等方面。

重金属在土壤中的赋存状态常见的是自由态、交换态和配合态。

其中自由态是指重金属以溶解形态存在于土壤中,交换态是指重金属与土壤颗粒之间通过离子交换作用结合在一起,而配合态则是重金属与有机物或矿物相结合而形成的配合物。

不同形态的重金属对其迁移通路和环境效应产生重要影响。

重金属在土壤中的迁移通路主要有溶解运移、根际渗漏、土壤侵蚀和大气降降尘等方式。

其中,溶解运移是指重金属在土壤水分中的溶解度高,通过滤过和渗漏流向地下水和表层水体,形成地下水和地表水的重金属污染。

根际渗漏是指植物根系所产生的渗漏液中的重金属,随着根系的扩张,可以被输送到更深的土壤中。

土壤侵蚀和大气降降尘也会将土壤中的重金属带入到周围环境中。

土壤中重金属的转化也是重要研究方向之一。

重金属的化学特性对其转化过程具有重要影响。

土壤中重金属的化学还原和氧化等过程是影响土壤环境的关键过程,同时也是有机物矿化和重金属迁移转化的关键步骤。

重金属还原和氧化过程将导致土壤中还原物质的生成和转化,从而改变土壤环境中的微量元素含量和重金属迁移特性。

重金属在土壤中的迁移转化行为对环境的影响较大。

重金属的污染会影响土壤的物理、化学和生物特性,对生态系统和生物多样性造成严重影响。

重金属污染还会对人体健康造成威胁,出现腹泻、呕吐、贫血等症状。

因此,研究重金属在土壤中的迁移转化行为及其环境效应,有助于制定有效的环境保护策略和土壤重金属污染治理措施。

总之,土壤重金属污染已成为影响人类健康和环境可持续发展的重要问题,研究土壤重金属的迁移、转化和环境效应,对于制定有效的治理政策和环境保护具有重要意义。

重金属在土壤固相-液相间的迁移转化过程下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!重金属在土壤固相液相间的迁移转化过程1. 引言重金属污染是当前环境领域的一个严重问题,其中土壤作为污染的主要承载体之一,其固相和液相间的重金属迁移转化过程显得尤为重要。

土壤中重金属元素的迁移转化规律及其影响因素作者:任子英来源:《农家科技下旬刊》2018年第05期摘要:在土壤当中富集和迁移转化重金属,很容易就会导致土壤污染,在各种不同因素的影响下,迁移转化土壤重金属元素,在土壤的物理和化学以及生活过程中会体现出迁移转化的机理。

文章综合分析了土壤中重金属迁移转化机理和影响因素,从而可以准确的掌握重金属元素进入到土壤生物的规律,进而修复土壤重金属元素污染。

关键词:土壤;重金属元素;迁移转化规律;影响因素土壤这种结构体非常复杂,土壤当中包括各种固相物质和液相以及气相物质。

在土壤当中还具备各种养分和盐分子,这些在土壤溶液当中开实施迁移转化,现代工业不断发展,人们对于农药化肥提出更高的使用要求,人们明确了土壤环境的污染来源就是土壤中重金属污染物,因此人们也开始关注土壤中重金属和元素。

当前在土壤表层当中存在重金属污染,也会不同程度的污染深层土壤和地下水以及周围生物等,这就需要探索土壤中重金属元素的迁移转化规律及其影响因素,改变土壤的现状。

一、土壤中重金属元素的迁移转化规律1.土壤中重金属元素的迁移和形态转化的机理在土壤当中,重金属可以在水平方面上实施迁移,同时也可以在竖直方向上实施迁移,在物理、化学、生物作用下,可以产生形态变化,并且可以向其他介质当中进行迁移,土壤溶液会影响到土壤中重金属的迁移转化。

在土壤溶液当中迁移重金属的过程中,也会产生形态转化。

因此土壤中重金属元素的迁移,主要就是转变期物理、化学、生物等。

物理迁移:在土壤溶液的作用下,重金属元素出现水平迁移,就会不断能扩大重金属的污染面积,如果发生竖直运动,那么污染物质就会渗入到深层土壤和地下水当中,因为扬尘的原因,重金属元素也会进入到大气当中,污染到大气环境。

在污染过程中,重金属和土壤胶体可能会产生吸附解吸作用,造成土壤和周围环境的污染。

化学迁移:在土壤当中迁移重金属元素,土壤重金属的存在形式是不同的,主要包括固相物质形态和液相物质形态,土壤重金属的难溶电解质会产生多相平衡,因为土壤溶液的pH值的变化,就会导致重金属在土壤中进行迁移。

土壤中重金属的迁移转化过程嘿,朋友!你知道吗,土壤里的重金属就像一群调皮的小精灵,它们的迁移转化过程那可是相当有趣又复杂呢!咱先来说说重金属是怎么在土壤里“溜达”的。

这就好比你在一个大集市里,人群熙熙攘攘,有人从这边走到那边,有人从那头跑到这头。

重金属在土壤里也是这样,它们会随着水流到处“跑”。

水就像是它们的“交通工具”,带着它们从一个地方到另一个地方。

你想想,如果水流得快,那这些重金属是不是就被带得更远啦?还有啊,土壤里的颗粒也能带着重金属“搬家”。

这就像一群小伙伴手拉手一起走,土壤颗粒和重金属紧紧“依偎”着,一起在土壤里移动。

有时候,土壤里的生物也会掺和进来。

比如说蚯蚓,它们在土里钻来钻去,也可能把重金属带到不同的地方。

这难道不像快递员在给重金属“送货”吗?接下来咱再聊聊重金属的转化。

这就像是孙悟空会七十二变,重金属也能变来变去。

有的重金属原本毒性很大,但经过一番变化,毒性可能就减小了。

可有的呢,原本没啥危害,变一变反倒变得危险了。

你说神奇不神奇?比如说,有些重金属在土壤里会和其他物质发生化学反应,就像两个小伙伴一起做游戏,玩着玩着就变成了新的样子。

还有的时候,土壤的酸碱度、氧化还原条件等都会影响重金属的转化。

这就好比天气会影响你的心情一样,环境一变,重金属的“脾气”也跟着变。

再想想,如果土壤被污染得厉害,重金属大量积累,那会怎么样?就像一个班级里调皮捣蛋的孩子太多,整个班级都乱套啦!土壤的质量会下降,种出来的庄稼可能也会受到影响。

这可不是闹着玩的,我们吃的粮食可都从土里来呢!所以说啊,了解土壤中重金属的迁移转化过程太重要啦!这能帮助我们更好地保护土壤,让我们的土地更健康,种出的粮食更安全。

我们可不能让这些调皮的重金属在土壤里“胡作非为”,得想办法管住它们,你说对不对?。

第四章土壤环境化学——土壤中重金属的迁移转化不同重金属的环境化学行为和生物效应各异,同种金属的环境化学和生物效应与其存在形态有关。

例如,土壤胶体对Pb2+、Pb4+、Hg2+及Cd2+等离子的吸附作用较强,对AsO2-和Cr2O72-等负离子的吸附作用较弱。

对土壤水稻体系中污染重金属行为的研究表明:被试的四种金属元素对水稻生长的影响为:Cu>Zn>Cd>Pb;元素由土壤向植物的迁移明显受共存元素的影响,在试验条件下,元素吸收系数的大小顺序为:Cd>Zn>Cu>Pb,与土壤对这些元素的吸持强度正好相反;"有效态"金属更能反映出元素间的相互作用及其对植物生长的影响。

下面简单介绍主要重金属在土壤中的迁移转化及其生物效应。

●汞土壤中汞的背景值为0.01~0.15 μg/g。

除来源于母岩以外,汞主要来自污染源,如含汞农药的施用、污水灌溉等,故各地土壤中汞含量差异较大。

来自污染源的汞首先进入土壤表层。

土壤胶体及有机质对汞的吸附作用相当强,汞在土壤中移动性较弱,往往积累于表层,而在剖面中呈不均匀分布。

土壤中的汞不易随水流失,但易挥发至大气中,许多因素可以影响汞的挥发。

土壤中的汞按其化学形态可分为金属汞、无机汞和有机汞,在正常的pE和pH范围内,土壤中汞以零价汞形式存在。

在一定条件下,各种形态的汞可以相互转化。

进入土壤的一些无机汞可分解而生成金属汞,当土壤在还原条件下,有机汞可降解为金属汞。

一般情况下,土壤中都能发生Hg2+===Hg2++HgO反应,新生成的汞可能挥发。

在通气良好的土壤中,汞可以任何形态稳定存在。

在厌氧条件下,部分汞可转化为可溶性甲基汞或气态二甲基汞。

阳离子态汞易被土壤吸附,许多汞盐如磷酸汞、碳酸汞和硫化汞的溶解度亦很低。

在还原条件下,Hg2+与H2S生成极难溶的HgS;金属汞也可被硫酸还原细菌变成硫化汞;所有这些都可阻止汞在土壤中的移动。

当氧气充足时,硫化汞又可慢慢氧化成亚硫酸盐和硫酸盐。

以阴离子形式存在的汞,如HgCl3-、HgCl42-也可被带正电荷的氧化铁、氢氧化铁或黏土矿物的边缘所吸附。

分子态的汞,如HgCl2,也可以被吸附在Fe,Mn的氢氧化物上。

Hg(OH)2溶解度小,可以被土壤强烈的保留。

由于汞化合物和土壤组分间强烈的相互作用,除了还原成金属汞以蒸气挥发外,其他形态的汞在土壤中的迁移很缓慢。

在土壤中汞主要以气相在孔隙中扩散。

总体而言,汞比其他有毒金属容易迁移。

当汞被土壤有机质螯合时,亦会发生一定的水平和垂直移动。

汞是危害植物生长的元素。

土壤中含汞量过高,它不但能在植物体内积累,还会对植物产生毒害。

通常有机汞和无机汞化合物以及蒸气汞都会引起植物中毒。

例如,汞对水稻的生长发育产生危害。

中国科学院植物研究所水稻的水培实验表明,采用含汞为0.074 μg/mL的培养液处理水稻,产量开始下降,秕谷率增加;以0.74 μg/mL浓度处理时,水稻根部已开始受害,并随着试验浓度的增加,根部更加扭曲,呈褐色,有锈斑;当介质含汞为7.4 μg/mL时,水稻叶子发黄,分蘖受抑制,植株高度变矮,根系发育不良。

此外,随着浓度的增加,植物各部分的含汞量上升。

介质浓度为22.2 μg/mL时,水稻严重受害,水培水稻受害的致死浓度为36.5μg/mL。

但是,在作物的土培实验中,即使土壤含汞达18.5 μg/g,水稻和小麦产量也未受到影响。

可见,汞对植物的有效性和环境条件密切相关。

不同植物对汞的敏感程度有差别。

例如,大豆、向日葵、玫瑰等对汞蒸气特别敏感;纸皮桦、橡树、常青藤、芦苇等对汞蒸气抗性较强;桃树、西红柿等对汞蒸气的敏感性属中等。

汞进入植物主要有两条途径:一是通过根系吸收土壤中的汞离子,在某些情况下,也可吸收甲基汞或金属汞;其次是喷施叶面的汞剂、飘尘或雨水中的汞以及在日夜温差作用下土壤所释放的汞蒸气,由叶片进入植物体或通过根系吸收。

由叶片进入到植物体的汞,可被运转到植株其他各部位,而被植物根系吸收的汞,常与根中蛋白质发生反应而沉积于根上,很少向地上部分转移。

植物吸收汞的数量不仅决定于土壤含汞量,还决定于其有效性。

汞对植物的有效性和土壤氧化还原条件、酸碱度、有机质含量等有密切关系。

不同植物吸收积累汞的能力是有差异的,同种植物的各器官对汞的吸收也不一样。

植物对汞的吸收与土壤中汞的存在形态有关。

土壤中不同形态的汞对作物生长发育的影响存在差异。

土壤中无机汞和有机汞对水稻生长发育影响的盆栽实验表明,当汞浓度相同时,汞化合物对水稻生长和发育的危害为:醋酸苯汞>HgCl2>HgO>HgS。

HgS不易被水稻吸收。

即使是同一种汞化合物,当土壤环境条件变化时,可以不同的形态存在,对作物的有效性也就不一样。

●镉地壳中镉的丰度为 5 μg/g,我国部分地区镉的背景值为0.15~0.20μg/g。

土壤中镉污染主要来自矿山、冶炼、污灌及污泥的施用。

镉还可伴随磷矿渣和过磷酸钙的使用而进入土壤。

在风力作用下,工业废气中镉扩散并沉降至土壤中。

交通繁忙的路边土壤常发现有镉污染。

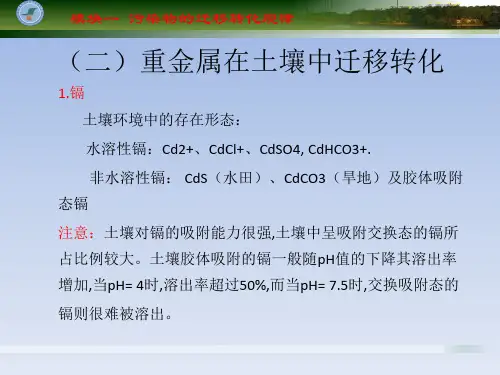

土壤中镉一般可分为可给态、代换态和难溶态。

可给态镉主要以离子态或络合态存在,易被植物所吸收;被黏土或腐殖质交换吸附的为代换态镉;难溶态镉包括以沉淀或难溶性螯合物存在的镉,不易被植物吸收。

土壤中的镉可被胶体吸附。

被吸附的镉一般在0~15 cm的土壤表层累积,15 cm以下含量显著减少。

大多数土壤对镉的吸附率在80%~90%。

土壤对镉的吸附同pH值呈正相关;被吸附的镉可被水所溶出而迁移,pH越低,镉的溶出率越大。

如pH 4时,镉的溶出率超过50%;pH 7.5时,镉很难溶出。

土壤中镉的迁移与土壤的种类、性质、pH值等因素有关,还直接受氧化还原条件的影响。

水稻田是氧化还原电位很低的特殊土壤,当水田灌满水时,由于水的遮蔽效应形成了还原性环境,有机物厌氧分解产生硫化氢;当施用硫酸铵肥料时,硫还原细菌的作用使硫酸根还原产生大量的硫化氢。

在淹水条件下,镉主要以CdS形式存在,抑制了Cd2+的迁移,难以被植物所吸收。

当排水时造成氧化淋溶环境,S2-氧化或SO42-,引起pH降低,镉溶解在土壤中,易被植物吸收。

土壤中PO43-等离子均能影响镉的迁移转化;如Cd2+和PO43-形成难溶的Cd3(PO4)2,不易被植物所吸收。

因此,土壤的镉污染,可施用石灰和磷肥,调节土壤pH至5.0以上,以抑制镉害。

在旱地土壤里,镉以CdCO3、Cd3(PO4)2及Cd(OH)2的形式存在,而其中又以CdCO3为主,尤其是在pH>7的石灰性土壤中,形成CdCO3的反应为:Cd2++CO2+H2O = CdCO3 + 2H+ lgK = -6.07可导出土壤中Cd2+为:-lg [Cd2+] = - 6.07+ 2 pH+ -lg[CO2]如土壤空气中,CO2的分压为0.0003 atm,则:-lg [Cd2+] = 2 pH - 9.57 可见旱地土壤中Cd2+浓度与pH成负相关。

镉是危害植物生长的有毒元素。

镉对作物的危害,在较低浓度时,虽在外观上无明显的症状,但通过食物链可危及人类健康。

当土壤镉浓度高到一定含量时,不仅能在植物体内残留,而且也会对植物的生长发育产生明显的危害。

水稻盆栽实验表明:土壤含镉为10 μg/g时,对水稻产生不利影响;含镉为300 μg/g 时,水稻生长受到显著影响;土壤含镉为500 μg/g时,严重影响水稻生长发育。

镉对植物的生物效应与其在土壤中的存在形态有关。

植物对镉的吸收与累积取决于土壤中镉的含量和形态、镉在土壤中的活性及植物的种类。

许多植物均能从土壤中摄取镉,并在体内累积到一定数量。

植物吸收镉的量不仅与土壤的含镉量有关,还受其化学形态的影响。

例如,水稻对三种无机镉化合物吸收累积的顺序为:CdCl2>CdSO4>CdS。

不同种类的植物对镉的吸收存在着明显的差异;同种植物的不同品种之间,对镉的吸收累积也会有较大的差异。

谷类作物如小麦、玉米、水稻、燕麦和粟子都可通过根系吸收镉,其吸收量依次是玉米>小麦>水稻>大豆。

同一作物,镉在体内各部位的分布也是不均匀的,其含量一般为:根>茎>叶>籽实。

植物在不同的生长阶段对镉的吸收量也不一样,其中以生长期吸收量最大。

由此可见,影响植物吸收镉的因素很多。

镉可通过土壤植物系统等途径,经由食物链进入人体,危害人类健康。

因此,环境的镉污染是人们极为关注的问题。

●铅地壳中铅的丰度为12.5 μg/g,土壤中铅的平均背景值为15~20 μg/g。

土壤的铅污染主要由汽油燃烧和冶炼烟尘的沉降、降水及矿山、冶炼废水污灌引起。

因此,城市和矿山、冶炼厂附近的土壤含铅量比较高。

汽车尾气造成的铅污染主要集中在大城市和公路两侧。

距公路越近,交通量越大,土壤铅污染越严重。

如一公路旁土壤含铅为809.6 μg/g,距公路91m处则含铅为32.5μg/g。

进入土壤的Pb2+容易被有机质和黏土矿物所吸附。

不同土壤对铅的吸附能力如下:黑土(771.6 μg/g)>褐土(770.9 μg/g)>红壤(425.0 μg/g);腐殖质对铅的吸附能力明显高于黏土矿物。

铅也和配位体形成稳定的金属配合物和螯合物。

土壤中铅主要以Pb(OH)2、PbCO3、PbSO4固体形式存在。

而在土壤溶液中可溶性铅的含量很低,故土壤中铅的迁移能力较弱,生物有效性较低。

当土壤pH降低时,部分被吸附的铅可以释放出来,使铅的迁移能力提高,生物有效性增加。

植物对铅的吸收与累积决定于土壤中铅的浓度、土壤条件及植物的种类与部位,还有叶片的大小和形状。

铅进入植物体的途径,一是被植物根部吸收,二是被叶面所吸收。

被植物吸收和输送到地上部的铅,取决于植物种类和环境条件,但吸收的铅主要集中在根部。

土壤条件不同,植物对铅的吸收也不尽相同;在酸性土壤中,植物对铅的吸收累积大于在碱性土壤中。

土壤中其他元素可以与铅发生竞争而被植物吸收。

例如,在石灰性土壤中,钙与铅竞争而被植物根系吸收。

一般有钙存在时,由于钙与铅的竞争作用,铅被吸收在酶化学结构不重要的位置上,即使植物体内铅的浓度较高,也没有明显的毒性。

又如,当土壤中同时存在铅和镉时,镉可能降低作物中铅的含量,而铅会增加作物体中镉的含量。

因此,影响植物体对铅吸收累积的因素是复杂的。

铅不是植物生长发育的必需元素。

铅进入植物的过程主要是非代谢性的被动进入植物根内。

铅在环境中比较稳定,一定浓度的铅对作物生长不会产生危害。

作物受铅的毒害依其对铅的敏感程度而异,通常认为铅对植物是有害的。

如大豆对铅的危害比较敏感。

土壤中高浓度的铅能抑制水稻生长,主要表现在叶片的叶绿素含量降低,影响光合作用,延缓生长,推迟成熟而导致减产。

一般情况下,土壤含铅量增高会引起作物产量下降;在严重污染地区,能使植物的覆盖面大大减少;在另一些情况下,生长在严重污染地区的植物,往往具有耐高浓度铅的能力。