九讲茅盾生平与创作道路长篇小说的独特贡献短篇小说创作

- 格式:ppt

- 大小:207.00 KB

- 文档页数:29

作家茅盾简介茅盾简介茅盾(1896~1981)本名沈德鸿,字雁冰,现代著名小说家、文学评论家、文化活动家和社会活动家,五四新文化运动先驱者之一,我国革命文艺奠基人之一。

1896年7月4日生于浙江桐乡县乌镇。

这个太湖南部的鱼米之乡,是近代以来中国农业最为发达之区,它紧邻着现代化的上海,又是人文荟萃的地方,这造成了茅盾勇于面向世界的开放的文化心态,以及精致入微的笔风。

他十岁丧父。

许多中国作家、政治家的“第一教师”是寡母,茅盾即由其母抚养长大。

从北京大学预科读毕,无力升学,入上海商务印书馆工作,改革老牌的《小说月报》,成为文学研究会的首席评论家,就在这时候。

他参与了上海共产主义小组,筹建中国共产党,下广州参加国民党第二次代表大会,任过国民党中央宣传部的秘书,宣传部的代部长是毛泽东。

国共合作破裂之后,自武汉流亡上海、日本,开始写作处女作《蚀》三部曲(《幻灭》、《动摇》、《追求》)和《虹》,遂拿起小说家的笔。

这段上层政治斗争的经历铸成他的时代概括力和文学的全社会视野,早期作品的题材也多取于此。

左联期间他写出了长篇小说《子夜》、短篇小说《林家铺子》、“农村三部曲”(《春蚕》《秋收》《残冬》)。

抗战时期,辗转于香港、新疆、延安、重庆、桂林等地,发表了长篇小说《腐蚀》和《霜叶红似二月花》、《锻炼》和剧本《清明前后》等。

文艺界为他庆了五十寿,他的声名日隆。

建国之后,他历任文联副主席、文化部长、作协主席,并任全国政协副主席,他已很难分身创作。

到了“史无前例”的日月,挨批靠边,稍稍平稳便秘密写作《霜叶红似二月花》的“续稿”和回忆录《我走过的道路》。

1981年辞世。

茅盾生平1896年7月4日生于浙江桐乡县乌镇。

父亲沈永锡,清末秀才,通晓中医,是具有开明思想的维新派人物,颇重视新学,除声、光、化、电和数学等自然科学外,也喜欢传播进步思潮的社会科学著作。

母亲陈爱珠,是一位通文理、有远见而性格坚强的妇女。

茅盾10岁丧父,童年时代,就接受了母亲所教的文学、地理和历史知识。

《世界文学发展史》中国现代文学之六:茅盾中国现代文学之六:茅盾1.生平与创作茅盾(1896-1981),现代作家、社会活动家。

原名沈德鸿,字雁冰。

1896年7 月4 日生于浙江省桐乡县乌镇。

父亲沈永锡是位思想开明的医生,母亲陈爱珠知书达理,对茅盾管教甚严,在茅盾幼年时即教给他许多文学、地理和历史方面的知识。

家庭的熏陶培养了茅盾对文学的兴趣。

茅盾说:" 我的第一个启蒙老师是我母亲" (《我走过的道路》)。

茅盾幼年时读过家塾、私塾,学过《三字经》,1907年进入乌镇植材高等小学读书,接触了修身教科书和历史教科书以及《礼记》、《古文观止》等文章,并对绘画发生了兴趣。

1909年,他考入浙江湖州第三中学堂,1911年转入嘉兴中学堂。

辛亥革命爆发后,因抨击学监而被学校除名,后转入杭州安定中学校学习。

那时,茅盾所读的书都是中国古籍,除了正统的经史子集外,还博览了小说、戏曲、弹词,尤其是对小说有特别强烈的兴趣,以至于写作文都有点小说的味道。

1913年茅盾中学毕业以后考入北京大学预科。

1916年8 月,进入上海商务印书馆编译所工作,开始在《学生杂志》、《学灯》等刊物上发表文章。

1916至1926年,是茅盾文学活动的第一个时期。

主要从事了三方面的工作:其一是从事文学理论的建设。

他一方面正面宣传、倡导写实主义,认为" 文学是表现人生的东西;不论它是客观的描写事物,或是主观的描写理想,总须以人生为对象" ,另一方面他对旧的文学观点" 文以载道" 进行批评,同时反对把文学当做游戏,当做消遣品。

阐述这些观点的文章很多,如《文学与人生》、《" 大转变时期" 何时到来呢?》、《社会背景与创作》、《自然主义与中国现代小说》等等。

这些文章表达了他的文学观点:文学应反映人生、表现社会,文学创作应充分揭示出社会背景,文学应担负起唤起民众的重大力量的重任。

他的文学观点对新文学理论的建设,对于批判封建复古派起到了重大作用,对新文学运动产生了重大影响。

茅盾小说的独特贡献【摘要】茅盾,以其勇于面向世界开放与贴近实际的文化心态,凭借高尚的文人品格与精致入微的笔风,成为中国现代文学史上的具有深远影响的文学大师之一。

本文将结合矛盾文学作品的社会意义、文学创作手法、细腻的心理描写等,深入探析矛盾小说在对中国现代文学文体建构方面的影响。

矛盾在“五四”时期就对西方现代文体的理论进行了介绍,从上世纪20年代后期开始,茅盾就在文学小说的文体建构上取得了不容忽视的成就,成为了继鲁迅之后公认的小说文体家,对小说文体的改进和发展作出了独特的贡献。

【关键词】矛盾文体文学贡献【序言】本课题研究的目的意义在于通过对茅盾先生的作品研读,归纳总结出茅盾小说对中国现代文学发展产生的深远影响和独特贡献。

本课题主要研究内容为茅盾“社会分析”小说对文体构建的影响、茅盾的心理描写成为文体构建革新的催化剂、茅盾的文体构建对中国现代文学的独特贡献等几大方面。

通过研究分析求证,阐述出茅盾小说对中国文学发展的独特贡献在于他在文体构建方面所取得的成就。

【正文】茅盾(1896—1981),原名沈德鸿,字雁冰。

汉族,浙江嘉兴桐乡人。

曾主编汉口《民国日报》。

中国现代著名作家、文学评论家和文化活动家以及社会活动家,五四新文化运动先驱者之一,我国革命文艺奠基人之一,为我国革命现实主义理论的建设、现代文学批评的创立作出了积极贡献。

他与鲁迅、郭沫若一起,开辟了一条中国文化、文学现代化的新路。

茅盾作为一代文学巨匠,在勤奋多产的创作历程中,通过在短篇小说领域开创“社会分析”小说创造模式,在长篇小说领域开创“史诗”式长篇小说文体,对鲁迅所开创的中国现代小说表现形式和内涵进一步丰富和拓展,极大提高了中国现代小说反映生活的写实性,其短篇小说代表作《林家铺子》、《水藻行》、《烟云》等,长篇小说代表作《子夜》、《蚀》、《霜叶红似二月花》等,推动了我国现代文学革命现实主义创作方法的丰富和发展。

一、文体的概念要研究茅盾在文学构建方面的独特贡献,首先要了解一下文体的概念。

茅盾小说的独特贡献【摘要】茅盾,以其勇于面向世界开放和贴近实际的文化心态,凭借高尚的文人品格和精致入微的笔风,成为中国现代文学史上的具有深远影响的文学大师之一。

本文将结合矛盾文学作品的社会意义、文学创作手法、细腻的心理描写等,深入探析矛盾小说在对中国现代文学文体建构方面的影响。

矛盾在“五四”时期就对西方现代文体的理论进行了介绍,从上世纪20年代后期开始,茅盾就在文学小说的文体建构上取得了不容忽视的成就,成为了继鲁迅之后公认的小说文体家,对小说文体的改进和发展作出了独特的贡献。

【关键词】矛盾文体文学贡献【序言】本课题研究的目的意义在于通过对茅盾先生的作品研读,归纳总结出茅盾小说对中国现代文学发展产生的深远影响和独特贡献。

本课题主要研究内容为茅盾“社会分析”小说对文体构建的影响、茅盾的心理描写成为文体构建革新的催化剂、茅盾的文体构建对中国现代文学的独特贡献等几大方面。

通过研究分析求证,阐述出茅盾小说对中国文学发展的独特贡献在于他在文体构建方面所取得的成就。

【正文】茅盾(1896—1981),原名沈德鸿,字雁冰。

汉族,浙江嘉兴桐乡人。

曾主编汉口《民国日报》。

中国现代著名作家、文学评论家和文化活动家以及社会活动家,五四新文化运动先驱者之一,我国革命文艺奠基人之一,为我国革命现实主义理论的建设、现代文学批评的创立作出了积极贡献。

他和鲁迅、郭沫若一起,开辟了一条中国文化、文学现代化的新路。

茅盾作为一代文学巨匠,在勤奋多产的创作历程中,通过在短篇小说领域开创“社会分析”小说创造模式,在长篇小说领域开创“史诗”式长篇小说文体,对鲁迅所开创的中国现代小说表现形式和内涵进一步丰富和拓展,极大提高了中国现代小说反映生活的写实性,其短篇小说代表作《林家铺子》、《水藻行》、《烟云》等,长篇小说代表作《子夜》、《蚀》、《霜叶红似二月花》等,推动了我国现代文学革命现实主义创作方法的丰富和发展。

一、文体的概念要研究茅盾在文学构建方面的独特贡献,首先要了解一下文体的概念。

文学家茅盾的简介茅盾是中国新文化运动的先锋人物,是中国现代著名的作家,著有许多影响深远的小说、散文等。

下面是店铺搜集整理的文学家茅盾的简介,希望对你有帮助。

文学家茅盾的简介茅盾(1896年7月4日—1981年3月27日),原名沈德鸿,字雁冰,浙江嘉兴桐乡人,中国现代著名作家、文学评论家、文化活动家以及社会活动家。

1916年与郑振铎、叶圣陶、王统照等人发起组织文学研究会,提倡现实主义文学,任《小说月报》编辑、主编,《民国日报》主笔,1928年东渡日本,1930年回国加入左联,抗战爆发后与巴金等人在上海合编《呐喊》、《烽火》,后任香港《文艺阵地》主编,新疆学院文学系主任,中苏文化协会新疆分会理事,1940年赴延安在鲁艺讲学,后在重庆、香港等地从事文化活动,1946年访问苏联,回国后任《小说月刊》主编,1949年后历任文化,中国作家协会主席,全国文联副主席,《人民文学》、《译文》杂志主编,全国人大代表,全国政协副主席。

1952年加入中国作家协会。

1981年3月27日,茅盾逝世。

茅盾的文学特色茅盾的对作品选材的注意力一直放在那些具有重大意义的事件上,捕捉和传达那些新近发生的重大事实,将当代重要的政治经济事件作为自己的创作题材。

茅盾在这些事件尚未从当代人的印象中消退时,便将它们纳入和熔铸在自己的艺术作品中。

他的大多作品都可以说是中国现代革命史的艺术的大事记,是纪实的文学报告,是中国现代革命史的现实主义的编年史。

通过一个历史时期广阔、复杂的社会面貌的反映,以显示这个时代的本质特征。

茅盾的作品具有鲜明的时事性、纪实性和传记性的特征。

其题材主题具有重大性与时代性。

如《蚀》的第一部是在蒋介石发动4·12反革命政变的四个月后动笔写成的,第二部是在同年11月份开始写作,第三部写于1928年4-6月,仅仅在事件发生一年之后,就完成了对大革命经验的记录和艺术概括。

而小说《农村三部曲》(《春蚕》、《秋收》、《残冬》)真实反映了三十年代初中国农村“丰收成灾”的现实和农民的觉醒、反抗的过程。

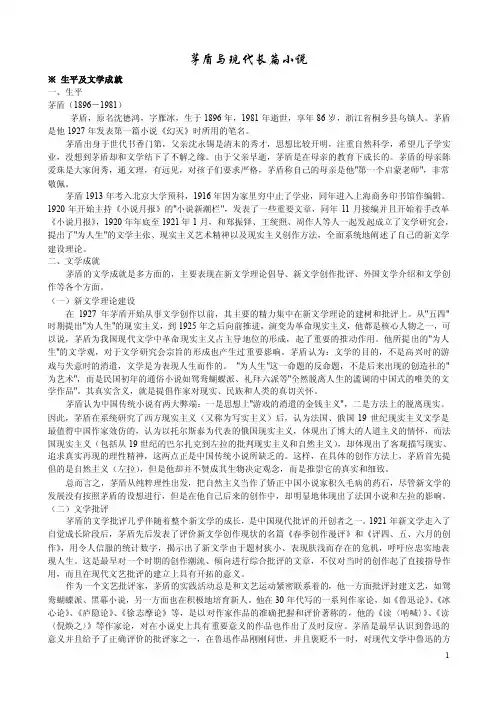

茅盾与现代长篇小说※生平及文学成就一、生平茅盾(1896-1981)茅盾,原名沈德鸿,字雁冰,生于1896年,1981年逝世,享年86岁,浙江省桐乡县乌镇人。

茅盾是他1927年发表第一篇小说《幻灭》时所用的笔名。

茅盾出身于世代书香门第,父亲沈永锡是清末的秀才,思想比较开明,注重自然科学,希望儿子学实业,没想到茅盾却和文学结下了不解之缘。

由于父亲早逝,茅盾是在母亲的教育下成长的。

茅盾的母亲陈爱珠是大家闺秀,通文理,有远见,对孩子们要求严格,茅盾称自己的母亲是他"第一个启蒙老师",非常敬佩。

茅盾1913年考入北京大学预科,1916年因为家里穷中止了学业,同年进入上海商务印书馆作编辑。

1920年开始主持《小说月报》的"小说新潮栏",发表了一些重要文章,同年11月接编并且开始着手改革《小说月报》,1920年年底至1921年1月,和郑振铎、王统照、周作人等人一起发起成立了文学研究会,提出了"为人生"的文学主张、现实主义艺术精神以及现实主义创作方法,全面系统地阐述了自己的新文学建设理论。

二、文学成就茅盾的文学成就是多方面的,主要表现在新文学理论倡导、新文学创作批评、外国文学介绍和文学创作等各个方面。

(一)新文学理论建设在1927年茅盾开始从事文学创作以前,其主要的精力集中在新文学理论的建树和批评上。

从"五四"时期提出"为人生"的现实主义,到1925年之后向前推进,演变为革命现实主义,他都是核心人物之一,可以说,茅盾为我国现代文学中革命现实主义占主导地位的形成,起了重要的推动作用。

他所提出的"为人生"的文学观,对于文学研究会宗旨的形成也产生过重要影响。

茅盾认为:文学的目的,不是高兴时的游戏与失意时的消遣,文学是为表现人生而作的。

"为人生"这一命题的反命题,不是后来出现的创造社的"为艺术",而是民国初年的通俗小说如鸳鸯蝴蝶派、礼拜六派等"全然脱离人生的滥调的中国式的唯美的文学作品"。

茅盾小说的独特贡献摘要:举世闻名的文学巨匠凭借独有且卓越的文学成就成为祖国与人民的骄傲,而其名讳也留存在史册。

中国现代文学历史中最重要的作家之一——茅盾,就凭借自身贡献屹立其中。

他凭借豪迈的气势与细腻的文笔,深刻且全面的影响了我国旧民主主义革命到社会主义革命的曲折发展历史,也塑造了群星的人物形象与艺术角色,开创性的使用众多类型的文学体裁。

关键词:矛盾小说;艺术典范;体裁多样化一、塑造了各种各样的人物形象和艺术典型茅盾创作艺术的独特之处是创造出各种类型的人物形象与艺术典型,表现出我国旧民主主义革命到新民主主义革命的发展历程,呈现出社会主义革命和发展的缩影。

茅盾在人物塑造上的成果,为我国现代文学的人物形象刻画增加了与众不同的色彩。

《蚀》中的章静、方罗兰、章秋柳、胡国光》〈〈霜叶红似二月花》的婉卿,《子夜》的赵伯韬、屠维岳、冯云卿等。

上述焕然一新的人物角色塑造方式具有独特之处。

茅盾喜欢塑造人物形象的不同之处,且借此呈现出同一人群的阶级特点。

以《子夜》中刻画的资产阶级和其追随者的形象来说,赵伯韬是帝国主义豢养且成为其走狗的掮客,作者将其当道投机领域内进行塑造,彰显他的阴谋诡计,且从私生活上体现出他蔑视女性的可悲灵魂。

工贼屠维岳以及奠干丞则是不同性格特色的角色,前者骄奢淫逸,后者软弱无能。

不管是赵伯韬还是屠维岳都具备明显的性格特征,上述人物形象,在那个时期和未来文学发展中都是少见的,在创作地主豪绅形象上,具有无法比拟的文学成就。

鲁迅是当时文学发展的代表,他强调呈现出从辛亥革命到大革命时期“旧中国晦暗乡村”地主豪绅的顽固、蛮横和落后。

茅盾在创作豪绅形象上具有无法比拟的价值。

但是,他所塑造的人物特征并不相同,他强调体现出地主阶级在巨大的社会变化中的迷茫无措与落后。

鲁迅习惯搜画化方式,彰显人物特点,茅盾则通过细腻的笔法描绘出人物性格的突出特征。

《动摇》的劣绅胡国光形象就是通过其“老狐狸”的突出特征来刻画的。

二、选取题材的贡献茅盾创作的重要题材各不相同。

茅盾一、概述茅盾原名沈德鸿,字雁冰。

五四时期,茅盾大力提倡“文学为人生”的艺术主张。

茅盾认为新文学不仅要“表现人生”,还须“指导人生”,不仅要以人道主义精神揭示出社会和人生的病苦,还须指出未来的希望,来激励人心,唤醒民众而给他们力量。

1929年著长篇小说《虹》,作品把知识青年寻求新的生活道路放在较为广阔的历史背景下进行递进描写,深刻地描摹了一代知识分子从五四到五卅时期如何冲破牢笼,走上与人民大众携手战斗的艰难心灵历程。

小说的女主人公是梅女士。

1930年,茅盾开始创作两部以知识分子为题材的中篇小说:《路》、《三人行》。

1932年到1937年是茅盾创作的鼎盛时期,长篇小说《子夜》的问世,奠定了茅盾在中国现代文学史上举足轻重的重要地位。

这一时期的其他作品还有:农村三部曲(《春蚕》、《秋收》、《残冬》)和《林家铺子》等。

1938年茅盾以卢沟桥事变为背景创作了《第一阶段的故事》,同时还著有散文集《炮火的洗礼》。

1939年到1944年茅盾创作了长篇小说《腐蚀》、《霜叶红似二月花》,中篇小说《走上岗位》,短篇小说集《委屈》、《耶稣之死》,散文集《见闻杂记》、《时间的记录》、《劫后拾遗》、《归途杂拾》等。

《腐蚀》旨在暴露国民党法西斯的特务统治的黑暗,被人称作“是一部用血写成的特务反动分子的罪行记录”小说采用了心理分析的方法,形成了有别于茅盾其他作品的心理现实主义特色,形式(日记体)与内容的有机结合,是这部小说成为茅盾40年代创作的高峰,《霜叶红似二月花》以辛亥革命到五四前夕江南一个小县城为背景的小说,它揭示了当时社会错综复杂的阶级和人际关系,歌颂了呼唤民主和要求个性解放的五四启蒙思潮,这部作品,更多的采用了民族的形成和风格。

建国后,茅盾停止了文学创作,主要从事文学评论的撰写工作。

二、《蚀》《蚀》诗集茅盾的小说处女作。

它是由三个系列的中篇所组成的:《幻灭》、《动摇》、《追求》。

整个作品以大革命前后一群小资产阶级知识青年的生活经历和心灵历程为题材,深刻揭示了革命阵营中林林总总的矛盾和在动荡斗争中的阶级分化。