高考历史复习世界政治经济格局的演变——20世纪40年代中期至今第3讲二战后世界经济格局的演变课后作业课件

- 格式:pptx

- 大小:740.53 KB

- 文档页数:35

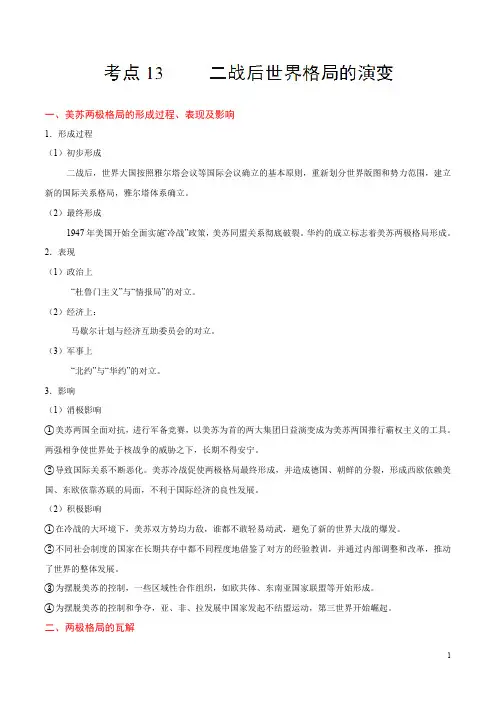

一、美苏两极格局的形成过程、表现及影响1.形成过程(1)初步形成二战后,世界大国按照雅尔塔会议等国际会议确立的基本原则,重新划分世界版图和势力范围,建立新的国际关系格局,雅尔塔体系确立。

(2)最终形成1947年美国开始全面实施“冷战”政策,美苏同盟关系彻底破裂。

华约的成立标志着美苏两极格局形成。

2.表现(1)政治上“杜鲁门主义”与“情报局”的对立。

(2)经济上:马歇尔计划与经济互助委员会的对立。

(3)军事上“北约”与“华约”的对立。

3.影响(1)消极影响①美苏两国全面对抗,进行军备竞赛,以美苏为首的两大集团日益演变成为美苏两国推行霸权主义的工具。

两强相争使世界处于核战争的威胁之下,长期不得安宁。

②导致国际关系不断恶化。

美苏冷战促使两极格局最终形成,并造成德国、朝鲜的分裂,形成西欧依赖美国、东欧依靠苏联的局面,不利于国际经济的良性发展。

(2)积极影响①在冷战的大环境下,美苏双方势均力敌,谁都不敢轻易动武,避免了新的世界大战的爆发。

②不同社会制度的国家在长期共存中都不同程度地借鉴了对方的经验教训,并通过内部调整和改革,推动了世界的整体发展。

③为摆脱美苏的控制,一些区域性合作组织,如欧共体、东南亚国家联盟等开始形成。

④为摆脱美苏的控制和争夺,亚、非、拉发展中国家发起不结盟运动,第三世界开始崛起。

二、两极格局的瓦解1.东欧剧变(1)原因①沿袭苏联高度集中的政治经济体制,长期受制于苏联;②东欧各国的改革成效不大,没有突破斯大林模式的束缚;③受戈尔巴乔夫政治改革的影响;④西方的“和平演变”战略。

(2)概况1989年至1990年,东欧局势动荡不安,各国政权纷纷易手。

波兰是第一个发生剧变的国家;民主德国并入联邦德国,德国实现了统一。

(3)实质放弃社会主义道路,社会制度发生根本性改变。

2.苏联解体(1)原因①戈尔巴乔夫的政治改革(“民主社会主义”);②长期以来的高度集中的政治经济体制的束缚;③西方国家的“和平演变”战略的影响。

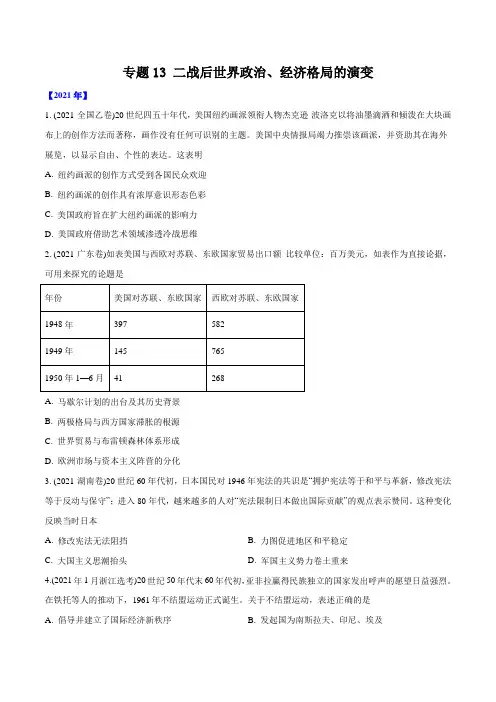

专题13 二战后世界政治、经济格局的演变【2021年】1. (2021·全国乙卷)20世纪四五十年代,美国纽约画派领衔人物杰克逊·波洛克以将油墨滴洒和倾泼在大块画布上的创作方法而著称,画作没有任何可识别的主题。

美国中央情报局竭力推崇该画派,并资助其在海外展览,以显示自由、个性的表达。

这表明A. 纽约画派的创作方式受到各国民众欢迎B. 纽约画派的创作具有浓厚意识形态色彩C. 美国政府旨在扩大纽约画派的影响力D. 美国政府借助艺术领域渗透冷战思维2. (2021·广东卷)如表美国与西欧对苏联、东欧国家贸易出口额比较单位:百万美元,如表作为直接论据,可用来探究的论题是A. 马歇尔计划的出台及其历史背景B. 两极格局与西方国家滞胀的根源C. 世界贸易与布雷顿森林体系形成D. 欧洲市场与资本主义阵营的分化3. (2021·湖南卷)20世纪60年代初,日本国民对1946年宪法的共识是“拥护宪法等于和平与革新,修改宪法等于反动与保守”;进入80年代,越来越多的人对“宪法限制日本做出国际贡献”的观点表示赞同。

这种变化反映当时日本A. 修改宪法无法阻挡B. 力图促进地区和平稳定C. 大国主义思潮抬头D. 军国主义势力卷土重来4.(2021年1月浙江选考)20世纪50年代末60年代初,亚非拉赢得民族独立的国家发出呼声的愿望日益强烈。

在铁托等人的推动下,1961年不结盟运动正式诞生。

关于不结盟运动,表述正确的是A. 倡导并建立了国际经济新秩序B. 发起国为南斯拉夫、印尼、埃及C. 彻底瓦解了资本主义世界殖民体系D. 有力地冲击了国际关系中的两极格局5. (2021·山东卷)如图是20世纪70年代历次不结盟国家和政府首脑会议发表的主要文件。

它们反映出不结盟运动发展的目标是A. 实现第三世界的经济合作B. 建立国际政治经济新秩序C. 维护亚非拉国家民族独立D. 构建政治经济体化组织6. (2021年1月浙江选考)在一次国际会议上,东道主克林顿总统提出一项计划,推进实行“安全与经济、双边与多边并重”的战略合作。

第十二单元⎪⎪⎪⎪ 二战后世界政治格局的演变和世界经济的全球化趋势二战后期,美国和苏联以实力确立了两分天下的雅尔塔体制,美国对苏联等社会主义国家发动了“冷战”,两极格局逐渐形成。

20世纪六七十年代,随着西欧、日本、中国、第三世界等新兴力量的崛起,整个世界出现了多极化趋势。

随着苏联解体,两极格局结束。

当今世界呈现出“一超多强”的局面,但多极化趋势不断增强。

当今世界经济发展呈现出两个明显趋势:经济区域集团化和经济全球化。

二战后,建立的以美元为中心的布雷顿森林体系和以美国为主导的世界贸易体系,适应了经济全球化的趋势,世界经济朝体系化和制度化方向发展。

20世纪六七十年代以来,世界经济开始朝区域集团化方向发展,出现了欧共体(后发展为欧盟)、北美自由贸易区、亚太经合组织等区域性组织。

随着科技进步、两极格局瓦解及各国对市场经济的认同,经济全球化趋势日趋加强。

经济全球化作为一把“双刃剑”,对发展中国家而言,既是机遇,也是挑战。

第1讲 二战后世界政治格局的演变美苏两极对峙格局的形成轻巧识记——两极对峙格局的形成思维升华——雅尔塔体制、两极格局、“冷战”的关系雅尔塔体制奠定了二战后两极格局的框架,两极格局是雅尔塔体制的一个组成部分和集中体现,从属于雅尔塔体制;两极格局下对抗的主要形式是“冷战”,“冷战”促进了两极格局的形成;一般而言,两格格局的结束意味着“冷战”的结束和雅尔塔体制的瓦解。

辨析比较——两极格局、两大集团、两大阵营两极指的是美、苏两极;以美、苏为核心,形成北约、华约两大政治军事集团,标志着两极格局的最终形成。

同时,世界主要资本主义国家、社会主义国家分别加入两大阵营。

实行资本主义制度的亚非拉国家及社会主义的南斯拉夫不属于两大阵营。

60年代中苏关系破裂,标志着社会主义阵营开始瓦解。

90年代初,东欧剧变、华约解散、苏联解体,两大集团、两大阵营、两极格局不复存在,“冷战”结束。

[史论术语——填后背诵]①丘吉尔“铁幕”演说、杜鲁门主义、马歇尔计划的出笼,以及北大西洋公约组织、共产党和工人党情报局、经济互助委员会、华沙条约组织等相继成立,是美苏两极对峙格局形成的具体体现。

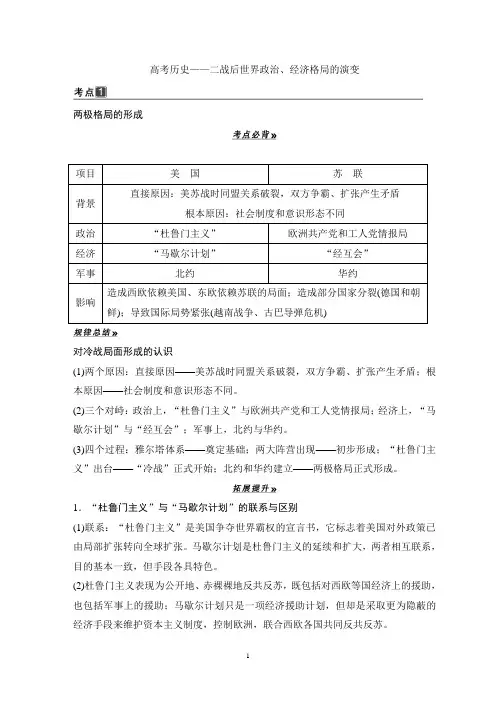

高考历史——二战后世界政治、经济格局的演变两极格局的形成对冷战局面形成的认识(1)两个原因:直接原因——美苏战时同盟关系破裂,双方争霸、扩张产生矛盾;根本原因——社会制度和意识形态不同。

(2)三个对峙:政治上,“杜鲁门主义”与欧洲共产党和工人党情报局;经济上,“马歇尔计划”与“经互会”;军事上,北约与华约。

(3)四个过程:雅尔塔体系——奠定基础;两大阵营出现——初步形成;“杜鲁门主义”出台——“冷战”正式开始;北约和华约建立——两极格局正式形成。

1.“杜鲁门主义”与“马歇尔计划”的联系与区别(1)联系:“杜鲁门主义”是美国争夺世界霸权的宣言书,它标志着美国对外政策已由局部扩张转向全球扩张。

马歇尔计划是杜鲁门主义的延续和扩大,两者相互联系,目的基本一致,但手段各具特色。

(2)杜鲁门主义表现为公开地、赤裸裸地反共反苏,既包括对西欧等国经济上的援助,也包括军事上的援助;马歇尔计划只是一项经济援助计划,但却是采取更为隐蔽的经济手段来维护资本主义制度,控制欧洲,联合西欧各国共同反共反苏。

(3)实质:“杜鲁门主义”与“马歇尔计划”两者之间的关系,犹如一个胡桃的两半,是美国“冷战”政策的重要表现。

两者在本质上是一致的,都是为了遏制苏联等社会主义力量,稳定资本主义统治秩序,确立和巩固美国的霸权地位。

2.两极格局的特点(1)在两极格局中,美苏及其盟国互相争夺和对抗,其内部虽然有着矛盾和分歧,但最终仍要服从美苏战略利益的大局。

(2)在两极格局中,美苏两个超级大国作为对立双方的盟主,在国际事务中起着主导作用。

(3)美苏冷战是斗争的主要方式,具体表现为政治上对抗、军事上对峙、意识形态上对立和经济上割据。

多极化趋势的出现和加强1.欧共体(1)背景:二战后,西欧逐渐丧失了世界政治经济中心的地位;美苏的控制和威胁;西欧各国经济联系加强。

(2)过程:签订《巴黎条约》,建立欧洲煤钢共同体——签订《罗马条约》,建立欧洲经济共同体和欧洲原子能共同体——欧洲共同体(1967)成立(3)影响:促进欧洲经济发展和实力增强;促进世界多极化趋势。

九年级历史 世界政治经济格局的演变【知识梳理】一、世界政治格局的三次演变1、一战后形成“凡尔赛——华盛顿”体系;2、二战后形成两极格局(“雅尔塔体系”);3、冷战后暂时形成“一超多强”的局面,世界政治格局朝着多极化方向发展二﹑世界政治格局三次变动的原因1、第一次原因:①一战打破原有格局,改变了帝国主义之间的力量对比②战胜的协约国集团先后召开巴黎和会与华盛顿会议,确立了凡尔赛——华盛顿体系2、第二次原因:①二战使欧洲国际地位下降②美国登上资本主义世界霸主地位,称霸世界的野心膨胀③苏联实力强大,成为唯一能够同美国抗衡的国家④美苏冷战,北约和华约先后成立,两极格局形成3、第三次原因:①政治多极化趋势的根源是世界经济结构的多级化②苏联解体,两极格局结束③美国成为唯一超级大国,欧盟、中、日、俄等实力不断增强④第三世界的崛起等三、世界三次政治格局变动的影响第一次:①暂时缓和了帝国主义国家之间的矛盾,有利于世界局势相对稳定②但“凡尔赛—华盛顿”体系不能从根本上帝国主义国家之间的矛盾,因此这一体系不能长久维持下去。

第二次:①标志着以欧洲为中心的传统国际格局被美苏两极格局取代;②美苏争霸造成国际局势紧张;③美苏势均力敌,防止了新的大战的爆发。

第三次:①和平与发展成为时代潮流;②世界并不太平,霸权主义依然存在,威胁世界和平。

四、世界三次政治格局的演变对中国的影响(国际地位的影响)1、第一次:由于中国综合国力低下,巴黎和会上中国提出收回山东,废除“二十一条”等合理要求遭到拒绝。

华盛顿会议上签订《九国公约》,使 中国回复到几个帝国主义国家共同支配的局面。

作为战胜国的中国国际地位依然低下,任人宰割。

2、第二次:中国取得抗战胜利,为世界反法西斯战争作出重大贡献。

中国成为联合国创始会员国和五大常任理事国之一,国际地位有所上升;新中国成立后中美处于敌对状态,70年代后中美关系开始走向正常化。

3、第三次:中国综合国力增强,国际地位大为提高,在国际事务中发挥越来越重要的作用。

专题19 第二次世界大战后世界政治格局的演变【专题线索】一、两极格局的形成与影响⒈形成的背景:①以美、苏为主导的国际关系新体系---雅尔塔体系建立,奠定了战后两极格局的框架。

②“二战”极大地改变了世界主要国家政治力量对比:西欧和日本衰落,美国成为资本主义世界霸主;苏联的实力不断增强。

③美苏两国在社会制度和国家利益上矛盾日益加剧。

(根本原因)(1)特征:加剧了世界的紧张局势,形成了全面“冷战’和局部热战的局面,但美苏两国未发生大规模的直接武装冲突,避免了新的世界大战的爆发。

(2)表现:①德国分裂:1949年,在美国和苏联的支持下,德国先后成立了德意志联邦共和国和德意志民主共和国。

1961年柏林墙的修筑,成为德国分裂的象征。

②朝鲜分裂:1948年,在朝鲜半岛相继建立大韩民国和朝鲜民主主义人民共和国。

1950年朝鲜战争爆发,中国人民抗美援朝,1953年美国被迫签订停战协定。

③越南战争:1961年美国发动,在越南军民的英勇抗击下,美军被迫于1973年撤出。

④古巴导弹危机:1962年,苏联为了改变其在核力量对比中的不利地位,开始向古巴运送导弹,并准备建立导弹基地。

结果:美国武装封锁古巴,经过对峙和谈判,苏联最终从古巴撤走导弹,危机结束。

(表明当时的战略优势在美国)二、世界多极化趋势的出现(20世纪60、70年代)⒈欧洲共同体的成立(经济一体化)①背景:欧洲统一的思想源远流长,有共同的心理认同感;二战使欧洲丧失了世界政治经济中心的优势地位;美苏争霸威胁到欧洲的安全与发展;在经济发展过程中,西欧国家的联系日益密切;法德两国的和解。

②过程:1951年签订《巴黎条约》,决定建立欧洲煤钢共同体(法德矛盾化解);1958年签订《罗马条约》建立“欧洲经济共同体”和“欧洲原子能共同体”;1967年欧洲共同体成立。

③影响:经济上——西欧各国不断加强经济合作,经济实力大大增强;政治上——西欧国家开始摆脱美国的控制,推行独立自主的外交政策(用同一个声音说话);世界格局——冲击了两极格局,使世界开始朝着多极化方向发展。

高三历史复习专题四世界政治格局的演变专题提示世界政治格局的演变是世界近现代国际关系史的重要内容。

根据国际关系中主要矛盾和主要国家或国家集团间力量的对比,大致可分为三个时期。

第一时期:从维也纳体系到凡—华体系。

第二时期:从反法西斯同盟到雅尔塔体系确立。

第三时期:从两极对峙到一超多强。

知识梳理☆国际政治格局演变的基本线索:①1815年,拿破仑战争失败后,战胜国召开了维也纳会议,建立了具有一定现代意义上的第一个国际政治体系——维也纳体系。

当时的欧洲列强俄、英、普、奥经过激烈的讨价还价,在欧洲划分了势力范围,奠定了以欧洲为中心的国际政治格局。

在资本主义发展与革命运动的冲击下,维也纳体系瓦解。

②19世纪后期20世纪初期,资本主义政治经济发展不平衡加剧,在争夺殖民地和霸权的过程中,三国同盟与三国协约先后形成,帝国主义强国间争夺愈演愈烈,终于爆发了第一次世界大战。

一战后,资本主义世界经过了战后初期动荡。

巴黎和会和华盛顿会议确立了战后新的世界秩序——凡—华体系,这一体系虽然充满了各种矛盾,但它保证了1923——1929年资本主义世界进入相对稳定时期。

③20世纪30年代,帝国主义国家之间的实力对比发生了新的变化,1929年德国工业生产再次超过英法,1933年希特勒上台,在德国建立了法西斯专政,重新加入了帝国主义争霸的行列,要求重新瓜分世界。

帝国主义列强重新组合。

德、日、意结成了侵略集团,冲破了凡—华体系,不断发动对外侵略。

英、法、美面对法西斯的步步紧逼,为了维护自己的既得利益,推行退让妥协的绥靖政策。

法西斯国家的侵略扩张和西方国家的绥靖交相助长,使国际局势动荡不安。

④二战中,苏美英等不同社会制度的国家结成了世界反法西斯同盟,同盟国之间在政治上互相协商,军事上互相配合,物质上互相支援,对加速反法西斯战争的胜利起了重要作用。

当然,由于同盟的参加国具有不同的社会制度和意识形态,在反法西斯的共同目标之外还追求不同的利益,因而同盟内部也存在着矛盾和冲突,大战中期主要围绕开辟欧洲第二战场,大战后期集中表现在战后世界的安排问题上。

二战后世界政治经济格局的演变知识点解读一、政治格局的变化:从两极格局向多极化趋势发展1、美苏两极格局的形成:(1)原因:①根本:国家实力的变化(美苏实力大增,欧日实力下降)②主要:矛盾的变化③其他:外交政策的变化(2)过程:①冷战:②局部热战:(3)冷战的影响:①②③④冷战状态下,不同社会制度的国家在长期共存中都不同程度的从对方身上借鉴了经验,吸取了教训,并用于内部的调整和改革,推动了世界整体的发展。

面对两极对峙局势,亚非拉发展中国家组成不结盟运动,第三世界由此崛起。

2、多极化趋势出现:(1)欧共体:(原因、组成、发展、影响)(2)日本:(美国对日政策的转变、崛起的原因、发展状况、影响)(3)不结盟运动:(原因、标志、意义)(4)中国:3、两极格局的瓦解:(1)标志:(直接原因、根本原因)(2)影响:①世界局势:②社会主义力量受重创4、多极化趋势加强:(1)根本原因:世界经济格局的多极化(2)影响:①三个有利于②对发展中国家来说,既是机遇又是挑战5、世界政治格局变化的规律性的认识:国际政治格局的演变和中心舞台转移的根本原因是生产力发展的变化。

国际政治格局变化的主要原因是格局中主角力量的消长以及力量对比的变化。

世界政治格局变化的直接动因是主角对自己国家利益的考虑以及其对外政策的调整。

世界政治格局变化都和主要国家社会制度之间的斗争和改变相联系。

二、经济发展趋势:1、全球化趋势的加强:2、区域集团化趋势:(1)欧盟:(背景、过程:1951——1967——1993——1999、影响)(2)北美自由贸易区:(原因、过程:1992——1994、影响)(3)亚太经合组织:(背景、过程:1989——1991、影响)(4)东盟:(背景、过程:影响)单元检测1、“阻止共产党人的可能是面包和选票,而不是子弹”。

此观点说明了二战后美国在西欧实施的重要政策是:A、进行反苏反共的舆论宣传B、实施军事援助C、实施马歇尔计划D、建立北约2、1947年,苏联在参加马歇尔计划的讨论时,指责该计划使“欧洲各国必将落入被监督国家的地位”,因而拒绝接受。

高三历史二轮专题复习专题十二 当今世界政治、经济格局的演 变1高三历史二轮专题复习线索一 从两极格局到多极化是二战后世界政治格局演变的总趋势 (1)二战后初期,美苏两极格局取代了以欧洲为中心的传统的国际关系格局。

(2)20 世纪六七十年代,随着不结盟运动的兴起、欧共体、中国和日本经济的发展,世界格局向多极化方向发展。

(3)苏联解体后,多极化趋势进一步加强。

世界形势出现缓和与紧张、和平与动荡并存的局面。

线索二 区域集团化和经济全球化是二战后世界经济发展的两大趋势(1)区域集团化趋势:从“欧共体”到“欧盟”、北美自由贸易区、亚太经合 组织、非洲联盟的成立等都是当今世界区域集团化趋势的主要表现。

(2)经济全球化趋势:“布雷顿森林体系”、关贸总协定、世界银行、国际 货币基金组织的建立,确立起以美国为首的资本主义世界经济体系,进一步推动 了经济的全球化;世界贸易组织的建立、全球性资本市场的形成、跨国公司成为 国际经济活动的主体等,都是当前经济全球化的主要表现,同时也推动经济全球 化向更深更广的层面发展。

考点一 美苏两极对峙格局的形成1.(题点:二战后美苏关系的变化)1943 年,好莱坞拍摄反映苏联的电影,如 《光荣的日子》、《出使莫斯科》等;1948 年,拍摄反映苏联的电影,如《铁 幕背后》、《红色威胁》等。

这一变化反映了( ) A.美苏“冷战”的开始 B.好莱坞拍摄影片需经政府同意 C.美苏由盟友走向对抗 D.好莱坞影片受大众审美观影响 [解析] 二战后期的“光荣、出使”等体现盟友关系、1948 年“铁幕、威胁” 反映冷战对抗,故 C 项正确。

[答案] C2高三历史二轮专题复习2.(题点:马歇尔计划) 1947 年至 1950 年,美国援助希腊、土耳其两国 6.57 亿 美元。

1948 年美国国会通过《援华法案》,决定援助中国国民政府 4.36 亿美元。

这两个事件( ) A.实现了美国的战略意图 B.都取得了巨大的成功 C.帮助受援国恢复了经济 D.是美国冷战政策的表现 [解析] 二战后美国的战略意图是称霸世界,故 A 项错误;美国的《援华法案》 体现的是美国“扶蒋反共”的措施,结果失败,故 B 项错误;希腊和土耳其的 经济恢复,但是《援华法案》并没有帮助中国恢复经济,故 C 项错误;二战后 美国的对外援助,说明这一时期美国在世界范围内援助资本主义发展,对抗苏 联及社会主义阵营,故 D 项正确。