苏教版语文高一高中语文树与树的比邻并肩诗意象的选择看舒婷的爱情观教案

- 格式:doc

- 大小:29.50 KB

- 文档页数:2

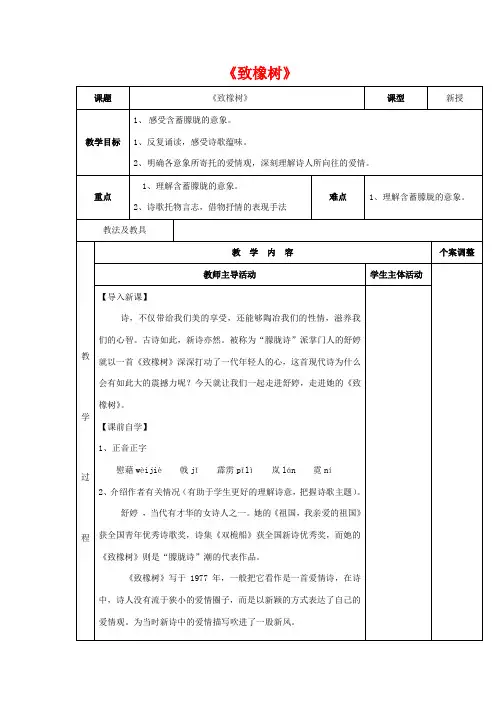

致橡树教学目标1、品味诗的意境,把握诗的内容和艺术手法,背诵诗歌2、培养独立自尊的人格和健康高尚的审美情操教学重难点重点体会诗歌物中含情、意味隽永的特色难点感悟诗人渴求、提倡的独立平等、互相依存、亲密无间的爱情观教学方法诵读感悟法通过反复诵读,感悟诗歌的情感意蕴。

教学内容及过程一、导入:爱情是永恒不老的话题,“在地愿为连理枝,在天愿做比翼鸟”的比翼双飞,“两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮”的心心相印,“春蚕到死丝方尽,蜡烛成为泪始干”的忠贞不渝,古往今来,多少文人墨客歌颂她的圣洁、美好,表达自己爱情观。

那么当代诗人舒婷又是怎样看待爱情的呢?让我们倾向女诗人的心声,倾向新时代爱情宣言——《致橡树》。

二、初读诗歌,体会诗歌的音乐美(一)教师范读,学生听读要求:注意节奏和重音(二)学生自由朗读要求:读准字音,把握节奏。

这首诗有极强的节奏感,长短句错落有致,许多诗句两两对应,朗读时有跳跃感。

感情基调理智、冷静。

三、再读诗歌,整体感知1、第一层用了哪些意象来表情达意?抒发了怎样的情感?讨论、明确:第一层意象有:凌霄花、小鸟、泉源、险峰。

这一组意象均表现为依附橡树或无偿地付出自己的特点,表现出与橡树的不平等关系。

2、橡树和木棉树有何含义?这首诗表达了怎样的爱情观?讨论、明确:以橡树和木棉树两种高大壮美的乔木象征男性美和女性美,用它们比邻而活,并肩站立的形象来象征男女之间理想爱情。

诗人通过木棉树的自白,表达了一种独立平等、互依互助、坚贞热烈,既尊重对方,又珍视自身价值的新时代崭新的爱情观。

(学生对这种爱情观可能会有不同的看法,应引导学生联系其他文学作品,阐释自己的观点,不要空洞评价)3、诗歌前后两层结构上有何特点?讨论、明确:结构上先破后立。

第一层诗人从现代女性觉醒意识出发,借助诗歌的意象,表达了争取女性尊严、独立自主的决心,这是对旧的爱情观的“破”。

第二层诗人对爱情的要求和憧憬,表现了她对爱情、婚姻关系的认真思考,流露出一个现代女性内心的期待和渴望,这是对新时代的爱情观的“立”。

《致橡树》《致橡树》是舒婷创作于1977年3月的爱情诗。

是朦胧诗派的代表作之一,作为新时期文学的发轫之作,《致橡树》在文学史上的地位是不言自明的。

作者通过木棉树对橡树的“告白”,来否定世俗的,不平等的爱情观,呼唤自由,平等独立,风雨同舟的爱情观,喊出了爱情中男女平等,心心相印的口号,发出新时代女性的独立宣言,表达对爱情的憧憬与向往。

【知识与能力目标】1、理解诗歌所表现的内容,感受含蓄朦胧的意象;2、培养学生欣赏、感悟诗歌语言的能力;3、体会意象所蕴涵的深层含义,探索作品的丰富意蕴;4、培养鉴赏诗歌作品的浓厚兴趣,丰富学生的情感世界,养成健康高尚的审美情趣,提高文学修养。

【过程与方法目标】通过诵读,合作讨论,体会意象所蕴涵的深层含义,探索作品的丰富意蕴。

【情感态度价值观目标】根据本诗借物抒情,托物言志的特点,理解舒婷自主、平等的爱情观,树立健康的、向上的爱情观、价值观。

【教学重点】1、反复诵读,感受诗歌蕴味;2、明确各意象所寄托的爱情观,深刻理解诗人所向往的爱情;3、总结归纳艺术特色。

【教学难点】理解含蓄朦胧的意象;诗歌托物言志,借物抒情的表现手法。

1、多媒体课件;2、学生熟读诗歌,排除字词障碍。

第一课时一、创设情景,激情导入:爱情,是社会生活中不可或缺的课题,也是古今中外诗歌描写最为广泛的题材。

美好的爱情,往往令人心驰神往。

可是,美好的爱情该是什么样子的呢?朦胧诗人的杰出代表舒婷,深感现实生活中崇高精神的丧失而追慕先贤们伟大爱情的坚贞,用其《致橡树》向人们提出了一个爱情的高标准。

她在这一诗篇中塑造的爱情形象,鲜明地昭示了一种独立、平等、互相依偎又相互扶持、理解对方的存在意义又珍视自身生存价值的爱情观。

今天,我们就来赏析一下这首朦胧诗的杰出作品——《致橡树》。

二、初读诗歌,扫清障碍:1、简介作者、作品:(1)舒婷,别名龚佩瑜,福建泉州人。

中学毕业后,到上杭县农村劳动。

1971年开始诗歌创作,1972年调到厦门进入工厂、做过泥水工、浆沙场、挡车工、统计员、焊锡工等。

《致橡树》教学设计一、概述1、课程名称:《致橡树》2、科目:语文3、课时:1二、、教材分析《致橡树》选自全日制普通高级中学语文课本(苏教版)第一册第一单元第三课,这首诗热情而坦诚地歌唱了人格理想,比肩而立,各自以独立的姿态深情相对的橡树和木棉——爱情诗中一组品格崭新的象征形象。

表达了一种独立平等、互依互助、坚贞热烈,既尊重对方存在,又珍视自身价值的崭新爱情观。

全诗感情基调理智、冷静,意象明丽隽美,思维缜密流畅。

通过对本诗的鉴赏,可以使学生初步了解当代诗的发展状况,培养学生独立自尊的伟大人格及健康高尚的审美情操,提高学生解读诗歌意象的能力。

《致橡树》是舒婷的成名作,也是她爱情诗的代表作,更是朦胧诗派的代表作。

此诗无论诗歌发展史上还是在本单元都有着重要的地位和作用。

教学重点:《致橡树》的主题思想(诗歌表现出来的爱情观)。

教学难点:《致橡树》的主要艺术特色,特别是诗中象征手法的运用。

三、学习者特征分析1、高一学生在诗歌阅读方面有一定的储备量,在鉴赏方面也具备一定能力。

但对意象所知有限,而这又是此诗解读的关键。

所以作为教师要引导学生捕捉意象,体会意境。

学生对朦胧诗并不了解,还要补充中国诗歌发展的简史、朦胧诗的有关知识,使学生顺利完成本节课的学习。

2、高一的学生敏感多思,对朦胧诗定会产生浓厚的兴趣,他们有学习积极性。

教师应当做的就是鼓励他们在解读时见仁见智,发挥他们的创造性,让他们参与到鉴赏过程中来。

3、爱情,高中学生心中向往但又似懂非懂,并未形成正确的爱情观、人生观、价值观,应该借助这个既阐发爱情理想、又可上升到人格理想的诗作展开教育。

并在鉴赏中,提高他们的文学修养和审美品位。

四、教学目标(1)知识与技能1积累关于朦胧诗派和舒婷的文学常识;通过熟读背诵积累优美诗句。

2通过朗读、分组的讨论体会诗歌的主题以及诗人的爱情观理解诗中意象的意义。

3知道朦胧诗的特点,尤其是意象运用、象征手法作用。

掌握鉴赏新诗的方法并体会其特点。

《致橡树》教案1、了解诗人以及朦胧诗特点。

2、了解诗歌的内容,把握意象——橡树和木绵的象征意义3、树立正确的爱情观、价值观。

教学重点:1、诗人是怎么样借橡树和木绵两个意象来表达自己的爱情观的。

2、课外延伸——和其他传统的爱情诗歌对比一下,体会诗人呼唤的人的平等和尊严。

教学难点艺术拓展——本诗凸显的朦胧诗的特点。

课前准备:课件。

课前打出“主幻灯片1”并播放音乐“梁祝”教学过程一、知识准备——简介作者、朦胧诗1、简介作者(超链接出副幻灯①——“走进舒婷”)舒婷——中国当代女诗人,“新诗潮”最早的一位诗人。

诗歌《祖国啊,我亲爱的祖国》获“1979—1980年全国中青年优秀诗作奖”,1982年出版第一本诗集《双桅wéi船》。

2、她还是中国当代朦胧诗的代表诗人。

(超链接出主幻灯2——“朦胧诗人舒婷”)3、引出"朦胧诗"概念:(超链接出副幻灯②——“朦胧诗”)“朦胧诗”孕育于“文革”时期的“地下文学”。

舒婷、江河、梁小斌等为代表的一批“文革”中成长的青年诗人,在“文革”中就已经开始了新的探索。

他们的诗以手抄形式流传。

1979年《诗刊》发表了舒婷的《致橡树》《祖国啊,我亲爱的祖国》等,1980年又以“青春诗会”形式集中推出了17位朦胧诗人的作品和诗歌宣言。

朦胧诗随即成为一股诗歌潮流。

朦胧诗内容含蓄隽永,形式虚实相生,它往往借助象征、比喻等手法,创造一种朦胧的艺术形象或意境。

朦胧诗作为一种新诗潮,一开始便呈现出与传统诗歌不同的审美特征。

对人的自我价值的重新确认,构成了胧诗的思想核心。

(超链接返回主幻灯2——“朦胧诗人舒婷”)3、《致橡树》是诗人的成名作,也是她爱情诗的代表作,是她的爱情宣言。

(点击进入主幻灯3——“致橡树”)二.导入这位朦胧派代表诗人的爱情宣言到底是什么呢?让我们屏神静听那来自心灵深处的真实表白。

(超链接到“音像—致橡树》)1、播放配乐朗诵音像资料。

2、爱情,一个古老而幽美的话题。

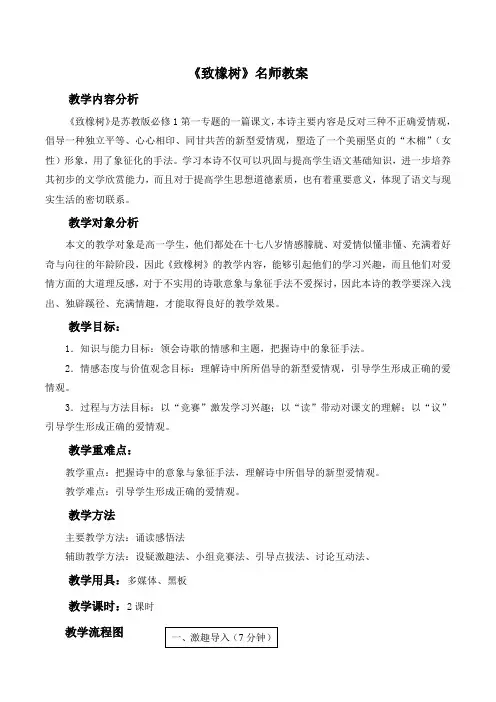

《致橡树》名师教案教学内容分析《致橡树》是苏教版必修1第一专题的一篇课文,本诗主要内容是反对三种不正确爱情观,倡导一种独立平等、心心相印、同甘共苦的新型爱情观,塑造了一个美丽坚贞的“木棉”(女性)形象,用了象征化的手法。

学习本诗不仅可以巩固与提高学生语文基础知识,进一步培养其初步的文学欣赏能力,而且对于提高学生思想道德素质,也有着重要意义,体现了语文与现实生活的密切联系。

教学对象分析本文的教学对象是高一学生,他们都处在十七八岁情感朦胧、对爱情似懂非懂、充满着好奇与向往的年龄阶段,因此《致橡树》的教学内容,能够引起他们的学习兴趣,而且他们对爱情方面的大道理反感,对于不实用的诗歌意象与象征手法不爱探讨,因此本诗的教学要深入浅出、独辟蹊径、充满情趣,才能取得良好的教学效果。

教学目标:1.知识与能力目标:领会诗歌的情感和主题,把握诗中的象征手法。

2.情感态度与价值观念目标:理解诗中所所倡导的新型爱情观,引导学生形成正确的爱情观。

3.过程与方法目标:以“竞赛”激发学习兴趣;以“读”带动对课文的理解;以“议”引导学生形成正确的爱情观。

教学重难点:教学重点:把握诗中的意象与象征手法,理解诗中所倡导的新型爱情观。

教学难点:引导学生形成正确的爱情观。

教学方法主要教学方法:诵读感悟法辅助教学方法:设疑激趣法、小组竞赛法、引导点拔法、讨论互动法、教学用具:多媒体、黑板教学课时:2课时教学流程图◆听读◆默读◆引读◆竞读(以“读”为线,以“议”穿插其间,以“竞赛”贯穿全课)教学过程一、引入新课(多媒体播放《梁祝》的音乐,师旁白)“世界上最遥远的距离不是生与死,而是我就站在你面前,你却不知道我爱你。

”这是印度诗人泰戈尔的诗句。

同学们也知道古今中外很多有关于爱情的诗句吧,说来听听吧。

(引导学生回答)“问世间情为何物,直教人生死相许”、“生命诚可贵,爱情价更高”、“两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮”、“在天愿做比翼鸟,在地愿为连理枝”……外国有罗米欧与朱丽叶,中国有梁山伯与祝英台……(老师小结引入新课)同学们的心中可能也藏着一个类似爱情的东西,她朦胧美丽。

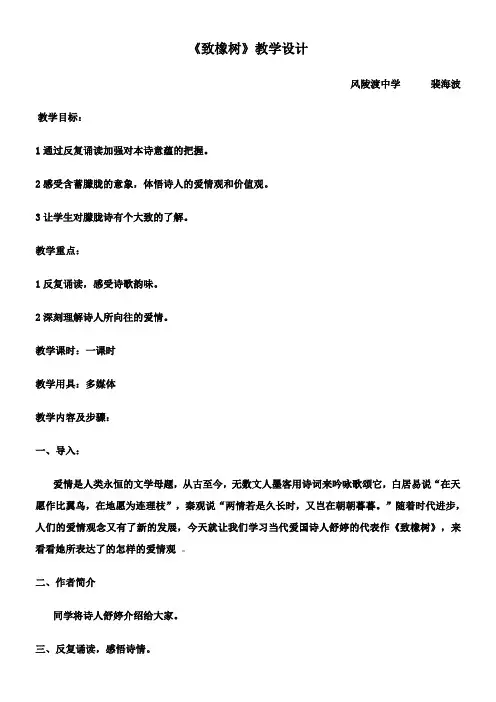

《致橡树》教学设计风陵渡中学裴海波教学目标:1通过反复诵读加强对本诗意蕴的把握。

2感受含蓄朦胧的意象,体悟诗人的爱情观和价值观。

3让学生对朦胧诗有个大致的了解。

教学重点:1反复诵读,感受诗歌韵味。

2深刻理解诗人所向往的爱情。

教学课时:一课时教学用具:多媒体教学内容及步骤:一、导入:爱情是人类永恒的文学母题,从古至今,无数文人墨客用诗词来吟咏歌颂它,白居易说“在天愿作比翼鸟,在地愿为连理枝”,秦观说“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

”随着时代进步,人们的爱情观念又有了新的发展,今天就让我们学习当代爱国诗人舒婷的代表作《致橡树》,来看看她所表达了的怎样的爱情观。

二、作者简介同学将诗人舒婷介绍给大家。

三、反复诵读,感悟诗情。

1、老师范读诗歌。

2、请班中朗读较好的同学来朗读。

3、让学生聆听示范朗读4、让学生模仿示范朗读中的感情自由朗读。

四、抓意象,悟感情,挖主题。

(一)分组讨论问题:1、诗中出现的意象有哪些?2、这些意象代表了什么样的爱情?3、作者通过那些词语来表明自己态度?(二)1、诗中出现的意象有哪些?所谓“意象”简单说来,可以说就是主观的“意”和客观的“象”的结合,也就是融入诗人思想感情的“物象”,是赋有某种特殊含义和文学意味的具体形象。

简单地说就是借物抒情。

(投影)明确:凌霄花、痴情鸟、泉源、险峰、日光、春雨、橡树、木棉2、这些意象代表了什么样的爱情?凌霄花——依附型爱情。

凌霄花为落叶藤木,借气生根,攀援它物向上生长。

它不是借自己的力量,而是借攀援他人来炫耀自己。

这使我们想到了“夫贵妻荣”的婚姻观念。

直到今天,还有不少人想通过婚姻依附“高贵”的丈夫来实现自己的人生价值。

痴情的鸟儿——单相思型爱情。

痴情的鸟儿歌声虽然美妙动听,但它只为自己所栖息的大树唱歌。

而不去注意远处的自由天空。

这让我们想到了传统的女性总是在自己的小天地里,夫唱妇随,没有独立的个性,没有远大的理想。

泉源、险峰、日光、春雨——奉献型爱情。

《致橡树》教学设计一、教学目标1通过解读凌霄花、鸟儿、木棉等意象,陈述作者借木棉来象征的爱情观:双方人格平等,各有特点,相知相依,同甘共苦。

2朗诵全诗二、教学重点解读凌霄花、鸟儿、木棉等意象特点,说出各个意象所代表的爱情观。

三、教学时数:一课时四、教学步骤1解题致,传达,表达,这里是诉说。

谁致橡树?橡树什么特点?木棉什么特点?橡树:高大、挺拔、伟岸、坚实、威武、有锋芒锐气、坚贞、踏实。

——象征男性木棉:花朵红硕、挺拔、秀丽、勇敢、坚贞、热情、蓬勃向上。

——象征女性【幻灯片】本题的含义为:木棉对橡树说的话。

木棉代表女性,橡树代表男性。

是舒婷的一首传诵很广的爱情诗,被誉为新时期新女性的“爱情宣言”。

2整体感知木棉并不是一开始就提出了自己的爱情观。

她先否定了传统世俗的爱情观,然后才说出自己热烈追求的爱情。

自读全文,找出体现木棉情感态度的词句。

绝不像、绝不学断然否定也不止、甚至扬弃必须、我们、这才是热烈追求【幻灯片】3木棉否定了像凌霄花和鸟儿一般的爱情观。

凌霄花是怎样的?凌霄花代表的是什么样的爱情观?(展示图片)【学生讨论】【资料准备】凌霄花色彩鲜艳,但没有自立之茎,只有藤蔓,向高物攀登。

没有高处枝干就无法展现美丽。

又不像红薯、土豆一般,在大地深处创造财富,繁衍后代。

客观上的先天不足,和主观上好高骛远的习性,造就了它附丽于人的个性。

流沙河《草木篇·藤》:他纠缠着,往上爬,爬,爬……终于把花挂上树梢。

丁香被缠死了,砍作柴烧了。

他倒在地上,喘着气,窥视着另一株树……【幻灯片】【明确】这是一种攀附索取式的爱情。

诗人对此断然否定。

【教师讲解】诗人同时否定的还有痴情的鸟儿。

鸟儿同样是依附橡树。

小鸟体单力小,无力构筑坚固的窠巢,以抗风避雨。

只能仰仗大树的庇护。

所以“为绿荫重复单调的歌曲”,为橡树歌唱。

橡树就是小鸟的世界。

我的生活里只有你,生活在对方的世界里。

为绿荫歌唱而不是为自己歌唱,失去自我。

学生轮读这两句。

阅读教学设计《致橡树》《致橡树》阅读教学设计一、教学背景《致橡树》是现代青年诗人舒婷创作的一首经典爱情诗歌,通过对橡树与人类爱情之间的对比,表达了对爱情的执着和坚持。

本教学设计主要适用于高中语文课堂上,通过阅读《致橡树》来培养学生的文学素养和情感表达能力。

二、教学目标1. 理解《致橡树》的主题和情感表达方式;2. 掌握基本的诗歌解读技巧,学会分析诗歌的意象、修辞手法等;3. 培养学生对爱情主题的思考能力和情感表达能力。

三、教学流程及步骤步骤一:导入情境1. 创设情境:树是生命的代表,而橡树是坚韧的象征。

请同学们想象一下,如果你们是一棵橡树,你们希望自己的恋人能对你说些什么呢?2. 引发思考:请同学们思考一下,什么样的话语能够表达爱情的坚贞和执着?步骤二:阅读教学1. 师生共读《致橡树》。

2. 学生独立阅读并理解诗歌的主要内容。

3. 学生对诗歌进行解读,发现其中的意象、修辞手法等。

4. 学生分组讨论,交流各自的理解和感受。

步骤三:诗歌的解读与分析1. 引导学生分析《致橡树》中的意象,如橡树、海棠、白杨等。

2. 引导学生发现诗歌中采用的修辞手法,如比喻、拟人、对称等。

3. 学生围绕诗歌意象和修辞手法,探讨舒婷使用这些手法的目的和意义。

步骤四:情感体验与表达1. 师生讨论爱情的主题和情感表达方式。

2. 学生以小组形式,讨论并展示自己对爱情的理解和表达方法。

3. 引导学生思考,舒婷为什么选择橡树作为诗歌的象征,帮助学生理解诗歌的主题和情感表达。

步骤五:写作训练1. 引导学生根据自己的理解和感悟,以《致橡树》为主题撰写一篇文章。

2. 学生可以选择不同的文体和写作风格,如感想、小品文等,体现个人的创作风格和思考深度。

四、教学评估1. 学生对《致橡树》的理解是否准确;2. 学生是否能够运用诗歌解读技巧分析诗歌中的意象和修辞手法;3. 学生的写作是否能够表达对爱情主题的个人理解和感悟。

五、教学拓展1. 继续学习舒婷的其他作品,拓展学生的文学视野;2. 鼓励学生自主阅读其他爱情诗歌,培养对爱情主题的深入思考和感悟能力;3. 开展相关的写作比赛或朗诵比赛,激发学生对文学创作的兴趣与热情。

高一语文《致橡树》教学设计[教材分析]《致橡树》是舒婷的成名作,也是她爱情诗的代表作。

诗人热情而坦诚地歌唱了人格理想,橡树和木棉可以说是我国爱情诗中一组品格崭新的象征形象。

诗歌表达了一种独立平等、互依互助、坚贞热烈,既尊重对方存在,又珍视自身价值的崭新爱情观。

全诗感情基调理智、冷静,意象明丽隽美,思维缜密流畅。

教学重心放在把握诗中的意象及形式结构所蕴含的感情和意义上。

在反复诵读的同时,设置思考题,以讨论探究的方式感悟,理解诗人渴求、提倡的独立平等而又互相依存、亲密无间的爱情观。

[教学目标]1、初步了解现代诗歌的一般特点,理解诗中的意象,体会诗人所表达的感情。

2、培养学生解读诗歌意象的能力;初步培养学生仔细品味意境和情理的能力。

3、培养学生独立自尊的伟大人格及健康高尚的审美情操。

[教学重点]1、理解诗中鲜明而独特的意象。

2、理解诗中蕴含的丰富又深刻的哲理。

[教学难点]1、体会诗歌的艺术特色。

2、准确把握诗歌的情感和主题。

[教学方法]1、诵读感悟法。

通过反复诵读感悟诗歌的情感意蕴。

2、探究式阅读法。

用于对诗歌意象或主题的分析。

[教具准备] 录音机和朗读磁带课件及教师多媒体机[课时安排] 1课时[教学要点]学习《致橡树》,把握诗中意象及感情意义,感悟诗人的爱情观。

[教学过程]一、导入爱情是人生中一个永恒的话题,也是中外诗歌中一大主题。

白居易讴歌“在天愿做比翼鸟,在地愿为连理枝”,秦观高唱“两情若在久长时,又岂在朝朝暮暮”,那么,作为当代人又该怎么看待爱情呢?我们一起来看看舒婷的爱情宣言《致橡树》。

(板书课题)二、解题(幻灯片显示)1、作者简介:舒婷,原名龚佩瑜,当代“朦胧诗”派的代表人物。

主要作品有《双桅船》、《舒婷顾城抒情诗选》。

初中学过的《祖国呵,我亲爱的祖国》获1979—1980年全国青年优秀诗歌奖。

2、朦胧诗简介涌现于80年代左右,其特点是:内涵上意蕴浓厚,不求显露;艺术上意象迭加,扑朔迷离。

树与树的比邻并肩―由《致橡树》一诗意象的选择看舒婷的爱情观教案舒婷,新时期朦胧诗派的代表诗人。

舒婷的诗,有明丽隽美的意象,缜密流畅的思维逻辑,从这方面说,她的诗并不“朦胧”。

舒婷长于自我情感律动的内省、在把捉复杂细致的情感体验方面特别表现出女性独有的敏感。

《致橡树》一诗既是诗人的成名作,也是她爱情诗的代表作。

诗人用“绝不做攀援的凌霄花”断然否定了贪图荣华富贵,炫耀自己的攀附爱情观;用“绝不学痴情的鸟儿”坚决否定了单方痴恋,一厢情愿的爱情观;诗人也用“也不止”“都还不够”拒绝了一味奉献的爱情观。

因为这三种爱情观都是以牺牲一方为前提的,传统的爱情观显示爱的结合,并不是人的感情和价值的平等的结合,往往是权势和财势的结合;结合的双方也往往是主导和从属,控制和被控制的关系。

那么诗人向往什么样的爱情观呢?意象的选择很好的回答了这一问题。

我必须是你近旁的一株木棉,作为树的形象和你站在一起。

―――双方必须平等独立每一阵风过我们都互相致意但没有人听懂我们的言语。

―――双方必须互相默契,心心相印我们分担寒潮、风雷、霹雳我们共享雾霭、流岚、虹霓――双方必须祸福与共,有福同享,有难同当。

仿佛永远分离却又终身相依―――双方在独立平等的前提下,又相知相依,荣辱与共。

橡树和木棉是一组以整体象征手法构建的意象(全诗以橡树、木棉的整体形象对应地象征爱情双方的独立人格和真挚爱情),这样做使得哲理性很强的思想、意念得以在亲切可感的形象中生发、诗化。

同时,以整体象征的手法构造意象使得因而这首富于理性气质的诗却使人感觉不到任何说教意味,而只是被其中丰美动人的形象所征服。

这组意象的选择体现了作者的匠心独运,体现了诗人的高明。

“橡树”的形象象征着刚硬的男性之美,而有着“红硕的花朵”的木棉显然体现着具有新的审美气质的女性人格。

这样做既继承了古代描写爱情的文学作品中用“高大”来象征男性,用“花朵”来象征女性这一传统,又创造性的发扬了这一传统,用整体象征的手法表达了诗人的爱情观:那就是树与树的比邻并肩。

致橡树高一上册语文教案《致橡树》,是舒婷的一首浑厚、深沉的抒情诗。

她的构思新颖,富有浓郁的慢板色彩;语言精美,有著鲜明的个人风格。

以下是整理的致橡树高一上册语文教案,欢迎大家借鉴与参考!《致橡树》教案教学目标:1、了解朦胧诗特点。

2、掌握先破后立的艺术构思及象征等艺术手法3、树立正确的爱情观。

教学重点:显现出来先破后立的艺术构思及象征等艺术手法教学难点:了解朦胧诗特点。

教学课时:2课时教学方法:诵读、讨论、鉴赏教学过程:一、导入新课:爱情,一个亘古不变的人生话题,古今中外,多少文人墨客尽情歌颂,留下了几多勒维冈县:“在天愿做比翼鸟,在地愿为连理枝”、“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”。

爱情,让人烦恼并甜蜜着的主题,随着时代的变迁,人们的心路历程也在不断发生变化,今天让我们一起走进思绪雷希县的心灵深处,想想她的心灵独白。

(板书课题、作者)二、解题致:给予。

如:致函,致电。

可见这是一封信,是一封写给“橡树”的信。

5。

下面我来朗读这首长诗,同学们用笔画出诗中所写的具体物象,同时思考如下表所示问题:① 是谁写给“橡树”的“信”呢?② 她为什么要给上写这封“信”呢?三、设疑:一位不平凡的女性怎么会对橡树发表自己的爱情呢?1、师简介作者(结合课文注释①):舒婷:中国当代朦胧派诗歌的代表人物(板书)。

2、引出“朦胧诗”概念朦胧诗产生于七十年代末、八十年代初,强调诗人的自我意识。

内容含蓄隽永,形式虚实相生,它往往借助象征、比喻等手法,建构一种朦胧的艺术形象或意境,从而诱发人们的好奇心和想象力,使人获得特殊的审美充分享受。

代表诗人有舒婷、北岛、顾城等。

四、联合声明这位朦胧派代表诗人的爱情宣言到底是什么呢?让我们屏神静听那来自心灵深处的真实表白1、师朗诵全诗,配乐《海边的阿狄丽娜》(或听录音)2、请同班同学就所学知识浅谈:什么是爱情?3、师略论爱情(深情地):有人说,爱情就是一颗心与另外一颗心童心的碰撞;有人说,爱情就是黑暗中闪闪发光的钻石,就是撒在夜空闪闪里的一大把星星;也有人说,爱情使人欢乐,爱情令人痛苦,爱情给人力量,爱情让人迷惘。

致橡树(高一选修教案设计) 致橡树教学目标:1、引导学生树立正确的爱情观。

2、初步了解朦胧诗(现代诗歌)的一般特点,提高阅读和鉴赏能力。

教学方法:1.指导学生朗读,追求声情并茂。

2.适时讨论教学时数:1学时教学步骤:一、提问导入现在语文课堂教学中,对爱情主题的课文,视为禁区,可今天,我们要来学习著名女诗人舒婷的新诗《致橡树》,我们共同来谈一个话题,一个有关“爱情”的话题。

这是一个永恒的话题,也是一个敏感的话题。

二.朗读并理解诗歌意境问:本诗完整的标题应该是什么?明确:木棉致橡树问:既然是木棉致橡树,那么,木棉又向橡树说了什么呢?明确:木棉不愿做:凌霄花鸟儿泉源险峰日光春雨问:难道这些有什么不好吗?木棉为什么要否定它们呢?从哪些词语可以看出来?明确:攀援、炫耀;痴情、单调;送来、慰藉;增加、衬托;问:从这些词中,我们能看出诗人反对什么样的爱情观呢?有哪些词语可以表达?明确:“依附、附庸、奴性、无骨气、趋炎附势……”即是攀附型痴恋型奉献型,因为这些是感情的单向奉献,而并非平等的心与心的交流,其思想根源是封建的男尊女卑、三从四德。

补充:诗歌《椰子树是什么?》有人说/它像芭蕉/还有人说/它像棕榈/我说/椰子树什么也不像/椰子树就是椰子树/因为/太像别人就会失掉自己问:有一部电影《女人不是月亮》,其意思是什么?还有哪些文学及影视作品也揭示了同样的主题?明确:易卜生的《娜拉》(即《玩偶之家》)问“甚至日光、甚至春雨”结构完整吗?怎样补全?明确:甚至也不止像日光,照亮你的前程,温暖你的心灵;甚至也不止像春雨,播洒爱的甘霖,滋润你的心田;……总结:全诗行文至此,我们可以发现:诗人采取“破”的思维方式,目的是引出诗的下半部分,即--立:问。

木棉愿做什么?明确:并肩站立的树,根相握、叶相触;问:两棵并肩的树,其形象有什么不同?铜枝铁干的树:枝干像刀、像剑、像戟。

问:树是如此,花又怎样呢?明确:花像叹息,又像火炬。

问:花怎能“叹息”?为什么用“沉重”一词?用了什么修辞?明确:这是通感修辞,不仅如此,在诗人(木棉)的心中,橡树和木棉应当:分担--寒潮、风雷、霹雳;共享--雾霭、流岚、虹霓。

树与树的比邻并肩―由《致橡树》一诗意象的选择看舒婷的爱情观教案舒婷,新时期朦胧诗派的代表诗人。

舒婷的诗,有明丽隽美的意象,缜密流畅的思维逻辑,从这方面说,她的诗并不“朦胧”。

舒婷长于自我情感律动的内省、在把捉复杂细致的情感体验方面特别表现出女性独有的敏感。

《致橡树》一诗既是诗人的成名作,也是她爱情诗的代表作。

诗人用“绝不做攀援的凌霄花”断然否定了贪图荣华富贵,炫耀自己的攀附爱情观;用“绝不学痴情的鸟儿”坚决否定了单方痴恋,一厢情愿的爱情观;诗人也用“也不止”“都还不够”拒绝了一味奉献的爱情观。

因为这三种爱情观都是以牺牲一方为前提的,传统的爱情观显示爱的结合,并不是人的感情和价值的平等的结合,往往是权势和财势的结合;结合的双方也往往是主导和从属,控制和被控制的关系。

那么诗人向往什么样的爱情观呢?意象的选择很好的回答了这一问题。

我必须是你近旁的一株木棉,

作为树的形象和你站在一起。

―――双方必须平等独立

每一阵风过

我们都互相致意

但没有人

听懂我们的言语。

―――双方必须互相默契,心心相印

我们分担寒潮、风雷、霹雳

我们共享雾霭、流岚、虹霓

――双方必须祸福与共,有福同享,有难同当。

仿佛永远分离

却又终身相依

―――双方在独立平等的前提下,又相知相依,荣辱与共。

橡树和木棉是一组以整体象征手法构建的意象(全诗以橡树、木棉的整体形象对应地象征爱情双方的独立人格和真挚爱情),这样做使得哲理性很强的思想、意念得以在亲切可感的形象中生发、诗化。

同时,以整体象征的手法构造意象使得因而这首富于

理性气质的诗却使人感觉不到任何说教意味,而只是被其中丰美动人的形象所征服。

这组意象的选择体现了作者的匠心独运,体现了诗人的高明。

“橡树”的形象象征着刚硬的男性之美,而有着“红硕的花朵”的木棉显然体现着具有新的审美气质的女性人格。

这样做既继承了古代描写爱情的文学作品中用“高大”来象征男性,用“花朵”来象征女性这一传统,又创造性的发扬了这一传统,用整体象征的手法表达了诗人的爱情观:那就是树与树的比邻并肩。

《致橡树》热情而坦城地歌唱了诗人的人格理想,不仅否定了老旧的“青藤缠树”“夫贵妻荣”式的以人身依附为根基的两性关系,同时,也超越了牺牲自我、只注重于相互给予的互爱原则,它完美地体现了富于人文精神的现代性爱品格:真诚、高尚的互爱应以不舍弃各自独立的位置与人格为前提。

这是新时代的人格在性爱观念上对前辈的大跨度的超越。

这种超越出自向来处于仰视、攀附地位的女性更为难能可贵。

诗歌对爱情理想的歌唱、高扬,树立在极有思想含量、极有力度的否定之上。

比肩而立,各自以独立的姿态深情相对的橡树和木棉,可以说是我国爱情诗中一组品格崭新的象征形象。

而今,我们再次回味这首诗,更加体会了它的意味深远。