第14章:大湄公河次区域经济合作

- 格式:ppt

- 大小:612.50 KB

- 文档页数:40

大湄公河次区域(GMS)经济合作一、热点背景2012年12月12日下午在广西南宁闭幕的大湄公河次区域(GMS)经济合作第十八次部长班会议决定成立GMS铁路联通盟,协调域内铁路干线对接,加快推动跨境项目实施,以促进各成员国内的互联互通和经济社会协调发展。

GMS经济合作机制起始于1992年,其成员国包括澜沧江——湄公河沿岸的中国、东埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南六国,其中中国云南和广西两省区政府参与县体合作工作。

二、追踪演练1、大湄公河次区域(GMS)处于东南亚、南亚和中国大西南的结合部。

中国积极参与GMS经济合作。

这一事件表明我国()A. 实施可持续发展战略B. 落实科学发展观C. 坚持对外开放D. 建设和谐世界2、2012年12月12日在中国广西南宁闭幕的大湄公河次区域(GMS)经济合作,第十八次部长会议,取得了积极务实战果,会议决定成立GMS铁路联盟,对于GMS铁路联盟的建立,认识正确的是()①加强基础设施建设,提高支撑保障能力②经济合作,交通要先行③有利于推动GMS区域铁路互联互通④有于利跨境客货运流动便利化,为经贸往来营造良好的环境A. ①②③B. ①②④C. ②③④D. ①②③④3、大湄公河次区域经济合作机制已成为亚洲区域经济合作机制与南南合作的成功典范。

目前,中国与次区域各国合作不断拓展和深化。

下列说法,你认为错误的是()A. 当今社会,国际间相互合作已成为必然B. 合作赋予力量,能够解决社会发展所有难题C. 合作可以让合作各方共赢D. 合作有利于信息的传播与沟通4、材料一:随着中国——东盟自由贸易区的建成及大湄公河次区域(GMS)合作的正式启动,云南省内外一些地区域城市与东南亚国家的贸易合作步伐明显加快。

材料二:云南省是我国通往东南亚的重要陆上通道。

国家支持云南加快建设成为我国面向西南开放的重要桥头堡。

这为云南的经济社会发展带来更大的机遇。

阅读材料,请分析回答:(1)大湄公河次区域(GMS)经济合作,对云南加快建设重要桥头堡有什么意义?(2)云南经济社会发展具有哪些优势?存在的困难和问题是什么?(3)请你就云南抓住机遇,推进经济社会发展提出几条建议。

2011年12月20日,大湄公河次区域经济合作(GMS)第四次领导人会议在缅甸内比都举行。

会议结束后,外交部部长助理刘振民接受了新华社记者采访,介绍有关情况。

问:此次会议是在什么样的背景下召开的?您如何评价中国参与GMS合作所取得的成就以及为GMS合作所作贡献?答:大湄公河次区域经济合作机制自1992年启动以来运作较为顺利,2002年召开第一次领导人会议。

当前,西亚北非形势持续动荡,欧债危机继续发酵。

大湄公河次区域形势总体保持稳定,GMS合作不断深入,经济发展令人瞩目,域内六国普遍希望加深利益融合、推进友好合作。

在此背景下,戴秉国国务委员率中国代表团出席GMS第四次领导人会议,是中方着眼于同次区域各国加强合作、推动睦邻友好关系而采取的又一次重大周边外交活动。

中国政府高度重视大湄公河次区域经济合作机制,一直积极参与并大力推动这一进程。

中方在会前发布了第四份《中国参与大湄公河次区域经济合作国家报告》,详尽介绍了自2008年第三次GMS领导人会议,特别是中国—东盟自贸区建成以来,中国与GMS国家之间经济贸易发展的良好势头和促进当地经济社会发展的有关情况。

问:本次会议通过的新十年战略框架将为成员国经济社会发展和次区域一体化建设发挥什么样的重要作用?您如何评价此次会议成果?答:GMS即将迈入第20个年头。

在过去的近20年中,次区域国家秉承“相互尊重、平等协商、注重实效、循序渐进”的原则,在基础设施、贸易便利化、环境保护等领域开展合作,惠及域内各国,成果有目共睹。

在次区域合作挑战和机遇并存的情况下,进一步团结起来,推进经济一体化、促进可持续发展,为次区域合作翻开新的篇章,实现次区域的共同发展与繁荣是中国与GMS各成员国的共同愿望,符合各方共同利益。

戴秉国国务委员在会上作了《促进互利合作共创美好未来》的讲话,同与会其他成员国领导人全面回顾次区域合作发展历程,深刻分析当前形势和主要任务,阐述了中方对新十年次区域合作发展的立场主张并提出5点倡议,一是就交通、航运、信息、电网等领域开展全方位、多层次的互联互通合作。

中国国家发展和改革委员会、外交部和财政部近日联合发布中国参与大湄公河次区域经济合作国家报告。

以下是外交部网站刊登的报告全文:中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国外交部中华人民共和国财政部目录一、综述 (1)二、中国与GMS各国的经济贸易关系 (4)三、中国参与GMS合作的新进展 (8)四、中国云南省和广西区参与GMS合作情况 (16)五、中国参与下一阶段GMS合作的设想 (19)中国参与大湄公河次区域经济合作国家报告一、综述湄公河是亚洲一条重要的国际河流,发源于中国青藏高原唐古拉山,自北向南流经中国青海、西藏、云南3省区和缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、越南5国,于越南胡志明市附近注入南中国海,全长4880公里。

湄公河在中国境内段称为澜沧江。

大湄公河次区域是连接中国和东南亚、南亚地区的陆路桥梁,地理位置十分重要。

该区域总面积256.86万平方公里,总人口约3.2亿。

域内蕴藏着丰富的水资源、生物资源、矿产资源,具有极大的经济潜能和开发前景。

大湄公河次区域各国历史悠久,风景秀丽,民族文化多姿多彩。

长期以来,受多种因素影响,次区域经济和社会发展相对落后,其中柬埔寨、老挝和缅甸被联合国列入最不发达国家之列。

近年来,次区域各国都在进行经济体制改革,调整产业结构,扩大对外开放,加快经济发展已经成为各国的共同目标。

1992年,在亚洲开发银行(ADB)倡议下,大湄公河次区域6国举行首次部长级会议,共同发起了大湄公河次区域经济合作(GMS)机制,以加强各国间的经济联系,促进次区域的经济社会发展,实现共同繁荣。

此后,GMS事务部长会议原则上每年举行一次。

2002年11月3日,GMS首次领导人会议在柬埔寨金边举行,批准了《次区域发展未来十年战略框架》,并决定其后每3年在成员国轮流举行一次GMS领导人会议。

GMS合作开始上升到领导人层级,次区域合作由此进入了一个新阶段。

GMS第二次领导人会议于2005年7月4日至5日在中国昆明举行。

澜沧江——湄公河次区域经济合作澜沧江—湄公河次区域是指中国的云南省与缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南五国,该区域总面积233.19万平方公里,总人口约2.46亿。

自1992年启动澜沧江—湄公河次区域经济合作以来取得了丰硕的成果。

其发展过程大致可以分为三个阶段:第一阶段(1992~1994年)为起步阶段,以研究、论证、交换意见为主;第二阶段(1995~2000年)为实施阶段,各国提出了相关构想、政策措施,启动了一批具体项目;第三阶段是2001年至今,合作步伐迅速加快。

中国与东盟签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》,启动了中国与东盟建立自由贸易区的进程;中国发表了《中国参与湄公河次区域合作国家报告》,启动了湄公河次区域的全面合作。

次区域将成为中国—东盟自由贸易区建设的先行示范区,次区域的经济合作已经进入了一个全新的阶段,而投资领域的选择与合作项目的确定是次区域经济合作的核心内容之一。

澜沧江—湄公河次区域在交通运输、水力资源开发、矿产资源开发、生物资源开发等重点领域展开合作。

1.交通运输开发合作中国昆明至泰国曼谷的公路是中国与次区域国家间的重要通道,是亚洲公路网的重要组成部分,全长1887公里。

为加强中国与次区域的经济合作,次区域各国积极与中国协调,开通了多条高速公路、铁路以及海运道路,为澜沧江——湄公河次区域的经济发展提供便利。

2.水力资源开发合作澜沧江—湄公河流域蕴藏着丰富的水力资源,水力资源的开发是次区域合作的一个重点。

澜沧江水电资源可开发量为2737万千瓦,是中国重点开发的水电基地之一。

泰国对湄公河联合开发的主要侧重点是水电开发。

因为湄公河开发不仅会大大增加泰国的年发电量,而且还能改善泰国东北部的农田水利灌溉。

老挝是湄公河流经最长的国家,也是对国际合作开发湄公河要求最迫切、热情最高的国家。

老挝水能资源丰富,湄公河50%的水电潜能蕴藏在老挝,全国水能储量达2500万千瓦。

水力资源开发中,澜沧江—湄公河干流列入规划的有25项重要工程,其中中国境内14项,老挝境内4项,老泰、老柬交界4项,柬埔寨境内3项。

大湄公河次区域经济合作对云南经济发展的影响的开题报告一、研究背景大湄公河次区域经济合作(简称“大湄公河合作”)是指由中国云南省、泰国、老挝、缅甸、越南和柬埔寨共同发起成立的次区域经济合作机制。

该机制旨在推动大湄公河次区域内各国之间的经济交流与合作,加强经济一体化和互利合作,促进经济发展和民生改善。

其中,作为中国的一部分,云南省也将受益于这一合作机制。

云南省目前正面临着经济转型和发展的重要阶段,丰富的资源、良好的地理位置和庞大的市场潜力,为云南省发展带来了无限的机遇。

大湄公河合作作为推动区域经济发展的一个新机制,已经逐渐引起云南省各界人士的广泛关注和研究。

因此,本文将深入探讨大湄公河合作对云南省经济发展的影响和作用,为云南省的经济发展提供有力的思路和建议。

二、研究目的本文旨在探讨大湄公河次区域经济合作对云南省经济发展的影响,并提出相应的对策和建议。

具体目的如下:1. 探究大湄公河次区域经济合作的发展现状和趋势,了解该机制对云南省的影响和作用;2. 分析大湄公河合作对云南省经济发展的优势、劣势、机遇和挑战;3. 研究大湄公河合作与云南省经济发展的联系和互动关系,深入解读其影响机理和作用模式;4. 提出促进大湄公河合作对云南省经济发展的对策和建议,并提出相应的政策和措施。

三、研究内容和方法1. 研究内容(1)大湄公河次区域经济合作的发展现状与趋势(2)大湄公河合作对云南省经济发展的影响和作用(3)大湄公河合作与云南省经济发展的联系和互动关系(4)促进大湄公河合作对云南省经济发展的对策和建议2. 研究方法本文采用文献资料法、统计分析法、案例分析法等方法进行研究。

(1)文献资料法通过查阅大量的文献、报告、统计数据等材料,了解大湄公河合作的发展现状和趋势,以及其对云南省经济发展的影响和作用。

(2)统计分析法通过分析相关的统计数据和调查报告,掌握大湄公河合作与云南省经济发展的关系和互动模式。

(3)案例分析法通过深入分析大湄公河合作在云南省内的具体案例,了解合作机制在云南省的实际运作情况和对经济发展的影响。

大湄公河次区域的主要合作机制澜沧江—湄公河次区域合作开发,由于该区域特殊的地缘经济、政治特点,所以受到国际社会的广泛关注。

不仅澜沧江—湄公河沿岸各国及东盟积极参与,日、美、欧和亚洲开发银行等发达国家、地区和国际组织也纷纷挟资而入,寻找各自的经济政治利益,形成了多重机制并行运作的合作开发势头。

目前有以下四种主要合作机制:一、大湄公河次区域经济合作由亚行牵头,中、柬、老、缅、泰、越六国参加,旨在改善次区域基础设施,扩大贸易与投资合作。

自1992年至2000年已先后召开了九届部长级会议,其中第六届于1996年8月在昆明召开。

合作范围涉及交通、通讯、能源、旅游、环境、人力资源开发、贸易和投资、禁毒等八个领域,筛选出103个优选合作项目。

为扩大次区域经济合作的影响并吸引多方面的资金,在亚行推动下,由亚行和基他国际金融、投资组织主持,六国参与,先后在曼谷、东京、汉城、法兰克福、布鲁塞尔、胡志明市和悉尼举行过7次次区域优选项目投资机会研讨会。

二、东盟—湄公河流域开发合作由东盟主导,原东盟七国和中、缅、老、柬共11个国家为开发合作的核心国,并欢迎日本、韩国、澳大利亚等国和国际性、区域性金融组织、机构参与。

该合作机制始于1996年6月。

当时的东盟7国和澜沧江—湄公河流域国家的中、缅、老、柬共11国的部长级代表,在吉隆坡通过《东盟—湄公河流域开发合作基本框架》(同年11月在印尼召开的东盟首脑非正式会议批准)。

旨在加强整个东盟与澜沧江—湄公河沿岸各国经济联系,建立经济伙伴关系,最终实现“东南亚自由贸易区”和由10国组成的“大东盟”。

合作领域包括基础设施(交通、通讯、灌溉、能源)、投资与贸易、农业、林业、矿产资源产业、工业及中小企业发展、人力资源开发、科技等八个方面。

东盟—湄公河流域开发合作,表明澜沧江—湄公河开发合作已作为东盟经济政治一体化中的一部分纳入东盟的合作框架,其范围已超越了澜沧江—湄公河流域。

在该合作框架下,首先推出了南起新加坡、北至中国云南昆明的“泛亚铁路计划”,它将连接新加坡,马来西亚的吉隆坡,泰国的曼谷、清迈,缅甸的仰光,柬埔寨的波贝、诗梳风、金边,越南的胡志明市、河内,老挝的万象,中国云南省的昆明市。

澜沧江-湄公河次区域是指中国云南省以及地处中半岛的缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南5国,总面积233.19万平方公里,总人口约2.3亿。

这一地区资源丰富、山川秀丽、文化底蕴雄厚,孕育着巨大的发展潜力。

(一)澜沧江-湄公河次区域中国云南段概况云南省是中国参与澜沧江-湄公河次区域合作的主体,地处中国西南边陲,西部与缅甸接壤,南部与老挝、越南毗连,边界线长达4060公里。

云南历来就是中国通往东南亚各国的陆路通道,有出境公路20多条。

云南省面积39.4万平方公里,人口4236万人,少数民族约占全省人口的三分之一,24个世居少数民族中有15个民族跨境而居。

湄公河在中国境内称为澜沧江,总长2162公里,在云南境内部分长1247公里,流域面积8.87万平方公里,占云南省总面积的23%,流经8个地州,38个县市。

2000年末这38个县市总人口为1017万人,占云南省人口总数的24%,人口平均密度69.6人/平方公里。

云南省内澜沧江流域蕴藏着丰富的水及水能资源,仅澜沧江水资源量就达517.6亿立方米,占云南省水资源总量的23.3%;水能资源可开发量达2250万千瓦,约占该省可开发容量的25%,但目前的开发利用率很低,尚不到12%;开展国际水运也有良好的条件。

云南省处低纬度高原,地理位置特殊,地形地貌复杂,所以气候也很复杂。

主要受南孟加拉高压气流影响形成的高原季风气候,全省大部分地区冬暖夏凉,四季如春的气候特征。

全省气候类型丰富多样,有北热带、南亚热带、中亚热带、北亚热带、南温带、中温带和高原气候区共7个气候类型。

云南的地貌,以云南元江谷地和云岭山脉南段的宽谷为界,云南全省大致可以分为东西两大地形区。

云南东部为滇东、滇中高原,称云南高原,属云贵高原的西部,云南平均海拔2000米左右。

云南这里主要是波状起伏的低山和浑圆丘陵,发育着各种类型的岩溶地貌,云南西部为横断山脉纵谷区,高山与峡谷相间,云南地势雄奇险峻,其中以三江并流最为壮观。

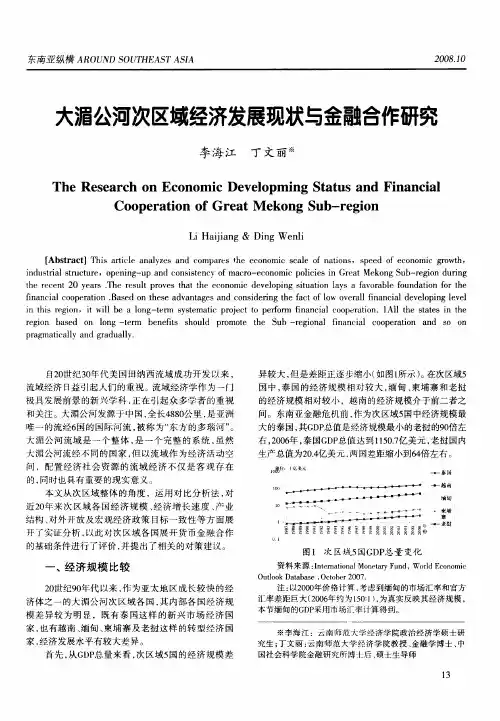

摘要:由亚行所界定的大湄公河次区域,由于独特的地缘经济、政治特点,战略地位重要,许多国家和国际组织纷纷介入该区域的国际合作与开发,形成了多重机制并行运作的合作开发势头。

我国十分重视并积极参与大湄公河次区域的合作开发,从21世纪初的国际环境和合作成效来看,我国参与次区域合作开发的前景看好。

关键词:大湄公河次区域;中国;合作一、目前合作所取得的成绩我国十分重视大湄公河次区域合作,党和国家领导人在出席亚欧首脑会议,东盟与中国,东盟与中、日、韩首脑会晤等重要国际场合对此都发表过重要讲话,多次阐明中国政府在大湄公河次区域合作中的积极态度和立场。

在次区域的几个主要合作机制中,我国自1992年开始就参加了大湄公河次区域经济合作,并出席了历届部长级会议;1996年6月参加了东盟一湄公河流域开发合作第一次部长级会议,成为该合作机制的核心成员国;1996年7月与湄委会举行了第一次对话会议,成为湄委会的对话国;同时,积极倡导“中老缅泰毗邻地区‘增长四角’的合作”。

为了加强对大湄公河次区域合作开发的协调工作,国务院在1994年成立了“国家澜沧江一湄公河流域开发前期研究协调组”。

在中央的领导下,国务院有关部门和云南省积极参与次区域的合作,在交通、能源、旅游、环保、科技、贸易与投资、人力资源开发、禁毒等领域的合作开发方面开展了大量工作,取得了重要进展。

(一)交通第一,公路。

昆明一腊戍高等级公路:这是我国通往东南亚的国际大通道上海一昆明一瑞丽一腊戍一仰光的重要组成部份。

目前国内段也实现高速化和高等级化。

昆明一曼谷高等级公路:这是我国西部地区通往东南亚的国际大通道兰州一成都一昆明一磨憨一会晒(老挝)一曼谷的重要组成部份。

其中昆明一曼谷长1855公里。

现国内段昆明一磨憨口岸的704公里路段已全线实现高速化和高等级化。

国外段老挝境内的247公里,有中国政府提供贷款援建。

在国际公路运输合作方面,中国已与老挝、越南签署了政府间双边汽车运输协定。

大湄公河次区域经济合作(GMS)①的制度化问题研究作者:杨倩来源:《现代经济信息》2012年第07期摘要:大湄公河次区域经济合作(GMS),对促进湄公河流域相关国家的交流合作起到了重要作用。

但是当前,其松散的、以项目合作为主导向的合作模式已不适应发展的需要,制度化则是提升合作模式的必由之路。

关键词:大湄公河次区域;制度化合作中图分类号:F061.5 文献标识码:A 文章编号:1001-828X(2012)04-0-03一、大湄公河次区域及次区域经济合作(一)大湄公河次区域及次区域经济合作简介1.次区域基本情况澜沧江——湄公河流经中、缅、老、泰、柬、越六国,被称为“东方的多瑙河”。

国际上将这条河里所经的六国区域称为大湄公河次区域。

从地理位置上讲,该区域处于东南亚、南亚和中国西南结合部,是连接中国和东南亚、南亚地区的桥梁,地缘环境十分重要。

同时,这一区域资源丰富,市场潜力巨大,受到区域各国乃至世界的关注。

湄公河开发涉及航运、水能、林业、矿业、环境保护、贸易、投资、禁毒等多个领域,据估算,至少需要投入两千多亿美元才能见效。

[1]对于资金技术有限的流域各国来说,只有走合作开发的道路才能进行有效的开发利用。

同时,GMS六国中,有五个国家已经是WTO的成员,已经接受了WTO的贸易原则及争端解决机制,这也为发展国际贸易,运用国际机制解决合作中的问题创造了可能。

2.大湄公河次区域经济合作背景全球冷战结束后,随着地区局势的缓和,中南半岛各国政治局势趋于稳定,国际纷争日渐消停,经济发展成为各国的首要目标。

尤其是1991年10月23日《柬埔寨和平协议》的签订,使得柬埔寨问题通过国际合作得到和平解决,从而为中南半岛的区域合作创造了条件。

中国方面,1989年,中国与老挝实现关系正常化,1991年,中国与泰国实现关系正常化,为实现次区域的合作创造了先决条件。

从外部因素讲,二战后日本借助战后赔款重返湄公河地区,并积极参加联合国有关湄公河下游地区水资源的开发调查活动[2],虽然提升在该区域的影响是日本的首要考虑,但其活动却客观推动了大湄公河次区域合作的形成,也为次区域经济合作打下了基础。