逻辑学求因果联系方法分析共32页

- 格式:ppt

- 大小:2.59 MB

- 文档页数:32

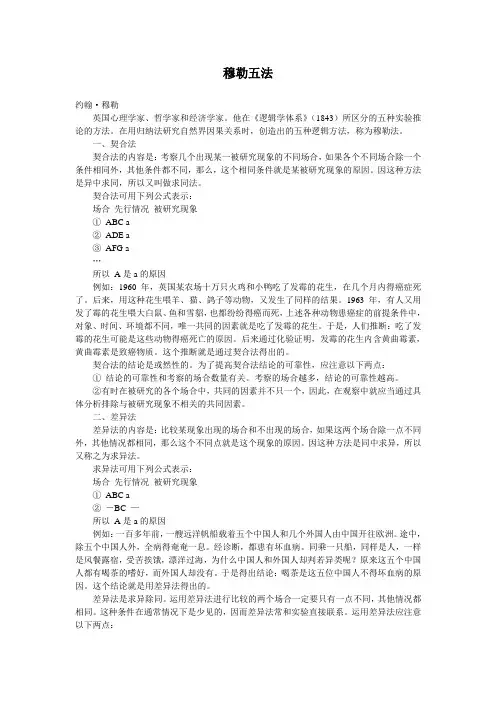

穆勒五法约翰·穆勒英国心理学家、哲学家和经济学家。

他在《逻辑学体系》(1843)所区分的五种实验推论的方法。

在用归纳法研究自然界因果关系时,创造出的五种逻辑方法,称为穆勒法。

一、契合法契合法的内容是:考察几个出现某一被研究现象的不同场合,如果各个不同场合除一个条件相同外,其他条件都不同,那么,这个相同条件就是某被研究现象的原因。

因这种方法是异中求同,所以又叫做求同法。

契合法可用下列公式表示:场合先行情况被研究现象①ABC a②ADE a③AFG a…所以A是a的原因例如:1960年,英国某农场十万只火鸡和小鸭吃了发霉的花生,在几个月内得癌症死了。

后来,用这种花生喂羊、猫、鸽子等动物,又发生了同样的结果。

1963年,有人又用发了霉的花生喂大白鼠、鱼和雪貂,也都纷纷得癌而死,上述各种动物患癌症的前提条件中,对象、时间、环境都不同,唯一共同的因素就是吃了发霉的花生。

于是,人们推断:吃了发霉的花生可能是这些动物得癌死亡的原因。

后来通过化验证明,发霉的花生内含黄曲霉素,黄曲霉素是致癌物质。

这个推断就是通过契合法得出的。

契合法的结论是或然性的。

为了提高契合法结论的可靠性,应注意以下两点:①结论的可靠性和考察的场合数量有关。

考察的场合越多,结论的可靠性越高。

②有时在被研究的各个场合中,共同的因素并不只一个,因此,在观察中就应当通过具体分析排除与被研究现象不相关的共同因素。

二、差异法差异法的内容是:比较某现象出现的场合和不出现的场合,如果这两个场合除一点不同外,其他情况都相同,那么这个不同点就是这个现象的原因。

因这种方法是同中求异,所以又称之为求异法。

求异法可用下列公式表示:场合先行情况被研究现象①ABC a②-BC —所以A是a的原因例如:一百多年前,一艘远洋帆船载着五个中国人和几个外国人由中国开往欧洲。

途中,除五个中国人外,全病得奄奄一息。

经诊断,都患有坏血病。

同乘一只船,同样是人,一样是风餐露宿,受苦挨饿,漂洋过海,为什么中国人和外国人却判若异类呢?原来这五个中国人都有喝茶的嗜好,而外国人却没有。

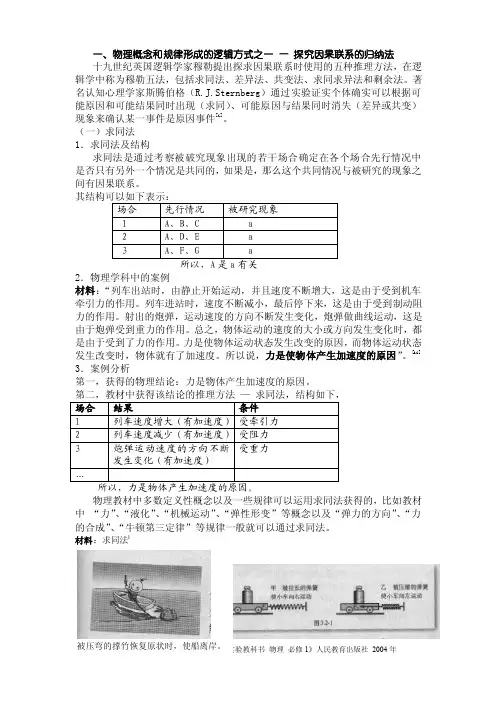

一、物理概念和规律形成的逻辑方式之一—探究因果联系的归纳法十九世纪英国逻辑学家穆勒提出探求因果联系时使用的五种推理方法,在逻辑学中称为穆勒五法,包括求同法、差异法、共变法、求同求异法和剩余法。

著名认知心理学家斯腾伯格(R.J.Sternberg)通过实验证实个体确实可以根据可能原因和可能结果同时出现(求同)、可能原因与结果同时消失(差异或共变)现象来确认某一事件是原因事件[i]。

(一)求同法1.求同法及结构求同法是通过考察被破究现象出现的若干场合确定在各个场合先行情况中是否只有另外一个情况是共同的,如果是,那么这个共同情况与被研究的现象之间有因果联系。

2.物理学科中的案例材料:“列车出站时,由静止开始运动,并且速度不断增大,这是由于受到机车牵引力的作用。

列车进站时,速度不断减小,最后停下来,这是由于受到制动阻力的作用。

射出的炮弹,运动速度的方向不断发生变化,炮弹做曲线运动,这是由于炮弹受到重力的作用。

总之,物体运动的速度的大小或方向发生变化时,都是由于受到了力的作用。

力是使物体运动状态发生改变的原因,而物体运动状态发生改变时,物体就有了加速度。

所以说,力是使物体产生加速度的原因”。

[ii] 3.案例分析第一,获得的物理结论:力是物体产生加速度的原因。

物理教材中多数定义性概念以及一些规律可以运用求同法获得的,比如教材中“力”、“液化”、“机械运动”、“弹性形变”等概念以及“弹力的方向”、“力的合成”、“牛顿第三定律”等规律一般就可以通过求同法。

1被压弯的撑竹恢复原状时,使船离岸。

1人民教学出版社等编著:《普通高中课程标准实验教科书(3)案例分析第一,获得的结论命题:产生形变的物体要恢复原状,对与它接触的物理产生的力。

第二,教材获得该结论命题的推理方法—求同法,结构如下,求同法案例(二)差异法1.差异法及结构差异法是通过考察被研究的现象出现和不出现的两个场合,确定在这两个场合中是否只有另外一个情况不同,如果是,那么这个不同情况与被研究现象之间有因果联系。

因果关系的寻求方法本文源自“新控制原理”一书 6.1、6.2节。

更早的叙述可从(1)“自然辩证法研究”杂志1993年4期1-14页“寻求因果联系的七种方法”一文;(2)武汉工业大学出版社出版的“中国宏观经济归纳分析” 1996年一书;(3)中国科技大学出版社2000年出版的“第三届智能控制与自动化大会论文集”294-298页“一类归纳推理规律的研究”一文中读到。

谈及因果关系的寻求方法则必须和其定义联系在一起。

因此,6.1节叙述因果关系的定义,6.2节叙述因果关系的寻求方法。

因果性概念是科学发展、研究的中心论题之一。

从古希腊时期到现在一直吸引着自然科学家、社会科学家及哲学家的注意。

其原因在于:没有比因果关系更基本的概念了,它反映了客观事件或现象的相互联系而普遍存在于自然界及人类社会之中。

一门科学只有研究到因果关系的层次,这门科学才算有牢固的基础。

逻辑控制也是如此。

在逻辑控制中,最基本的工况与作用力之间,作用力与性能之间也都存在有因果关系。

对自然语言条件语句中的联结词“如果…,则…”进行逻辑抽象,就必须考察因果关系。

寻求一个符合人们理解的、有效的逻辑抽象,一直是人工智能、思维研究的重要方面。

一个有效的条件语句要求前后件之间有某种因果联系。

一旦普遍的因果关系得以确定,因果推理就跟之确定。

在这种意义上讲本章也是讲述“如果…,则…”的逻辑抽象。

本章先介绍一个普遍适用和容易接受的因果关系定义,再讲述归纳思维的规律,以便寻求因果关系,分析逻辑控制中的因果关系,最后则给出因果分析的应用举例。

6.1 现象的因果联系在介绍寻求因果联系的方法之前,有必要对有关概念加以说明,以便确定本书要使用的概念的内涵。

如果某一现象或事件的发生或存在引起另一现象或事件的发生或存在,这两个现象或事件间就具有因果联系,这两个现象或事件也就组成因果系列。

原因系指这样的现象或事件:在一个给定的因果系列中,它直接产生并先于其它现象或事件。

征兆系指这样的现象或事件:在一个给定的因果系列中,它同时伴随于其它现象或事件。

因果关系的寻求方法本文源自“新控制原理”一书6.1、6.2节。

更早的叙述可从(1)“自然辩证法研究”杂志1993年4期1-14页“寻求因果联系的七种方法”一文;(2)武汉工业大学出版社出版的“中国宏观经济归纳分析”1996年一书;(3)中国科技大学出版社2000年出版的“第三届智能控制与自动化大会论文集”294-298页“一类归纳推理规律的研究”一文中读到。

谈及因果关系的寻求方法则必须和其定义联系在一起。

因此,6.1节叙述因果关系的定义,6.2节叙述因果关系的寻求方法。

因果性概念是科学发展、研究的中心论题之一。

从古希腊时期到现在一直吸引着自然科学家、社会科学家及哲学家的注意。

其原因在于:没有比因果关系更基本的概念了,它反映了客观事件或现象的相互联系而普遍存在于自然界及人类社会之中。

一门科学只有研究到因果关系的层次,这门科学才算有牢固的基础。

逻辑控制也是如此。

在逻辑控制中,最基本的工况与作用力之间,作用力与性能之间也都存在有因果关系。

对自然语言条件语句中的联结词“如果…,则…”进行逻辑抽象,就必须考察因果关系。

寻求一个符合人们理解的、有效的逻辑抽象,一直是人工智能、思维研究的重要方面。

一个有效的条件语句要求前后件之间有某种因果联系。

一旦普遍的因果关系得以确定,因果推理就跟之确定。

在这种意义上讲本章也是讲述“如果…,则…”的逻辑抽象。

本章先介绍一个普遍适用和容易接受的因果关系定义,再讲述归纳思维的规律,以便寻求因果关系,分析逻辑控制中的因果关系,最后则给出因果分析的应用举例。

6.1 现象的因果联系在介绍寻求因果联系的方法之前,有必要对有关概念加以说明,以便确定本书要使用的概念的内涵。

如果某一现象或事件的发生或存在引起另一现象或事件的发生或存在,这两个现象或事件间就具有因果联系,这两个现象或事件也就组成因果系列。

原因系指这样的现象或事件:在一个给定的因果系列中,它直接产生并先于其它现象或事件。

征兆系指这样的现象或事件:在一个给定的因果系列中,它同时伴随于其它现象或事件。

【讲义】因果关系与逻辑推理一、基本因果关系模型哲学上把现象和现象之间那种“引起和被引起”的关系,叫做因果关系,其中引起某种现象产生的现象叫做原因,被某种现象引起的现象叫做结果。

但在现实生活中,人们对“引起”和“被引起”却有大不相同的看法,结果出现了许多复杂的因果关系表述形式。

但是表述越是复杂,越容易出现模糊和混乱,给科学地认识因果关系造成困难。

所以对因果关系,学界至今还没有建构起比较完整的理论框架。

笔者以为,要想在因果关系研究上有所突破,应当借用数理逻辑的思想,从基本假设和定义出发,建构起“基本因果关系模型”(理论),以此为基础对复杂因果关系给予解释。

作为建构模型基础的基本假设和定义,都必须从现实世界中归纳出来。

模型本身,也应当反映日常生活中最基本的因果关系经济学研究的主体(基本单位)是个人,研究的内容是人的活动(体现了与外界的关系)。

笔者从经济学得到启发,把通常所说的“事物”分解为动态的“事”和静态“物”两类。

“物”是哲学研究的主体,“事”则是“物”的动态变化过程,它体现了主体“物”之间的关系。

所以,“事”是由“物”参与产生的,而静态的“物”则可以独立存在。

但是为了利用人们熟知的哲学术语,我们做如下定义:静态的“物”叫做“事物”,是哲学研究的主体,用A、B、C等表示;“事物”的变化叫做“现象”,是哲学研究的内容,用♂A、♂B等表示;“引起”用“→”表示;A现象“引起”B现象,即现象A是结果B的原因,用“♂A→♂B”表示。

日常生活中最基本的因果关系可以用开关的“开、关”与灯泡的“亮、灭”来表示。

我们用导线把电池、开关、灯泡三个元件串联起来,构成一个简单电路,静态的开关、灯泡、电池、导线就是“事物”,开关状态的变化(开和关互变)与灯泡状态的变化(灭和亮互变)就是“现象”。

“开关由关到开”与“灯泡由灭到亮”两个现象之间就具有“因果关系”。

“开关开”与“灯泡亮”(或“开关关与灯泡灭”)就存在“引起”和“被引起”的关系,可以用符号“♂A→♂B”。