初中语文 九年级上册 第3单元 第10课 幻想是美丽的课文同主题阅读 独处的充实

- 格式:doc

- 大小:19.71 KB

- 文档页数:2

统编版初中语文九年级上册第十课《精神的三间小屋》说课稿尊敬的评委、各位老师,大家好!本人今天的说课内容是《精神的三间小屋》,首先,我将从以下五个方面进行阐述。

一、教材分析本课是初中语文九年级上册的第十课,也是高中语文必修一的教材,是一篇难度较高的文章,对于初中学生来说是比较有难度的。

本文内容主要讲述了精神的三间小屋——“理性的小屋”、“情感的小屋”、“意志的小屋”如何互相依存、相互作用,来共同构成人类完整的精神世界。

二、教学目标1.学生掌握关键词语:精神的三间小屋、理性的小屋、情感的小屋、意志的小屋,在理解本文的基础上能够运用如上核心词汇,描述自己的精神世界。

2.让学生理解人的精神世界多面性,在不同的运用环境下不同的小屋扮演的角色。

3.引导学生探讨语言词语等具象符号与抽象符号之间的相互关系。

三、教学重难点分析1.教学重点如下:(1)学生对于文章的理解和语言理解。

(2)运用关键词语言句对文章进行一定的解释和总结。

2.教学难点:(1)学生对于小屋(理性的小屋、情感的小屋、意志的小屋)互相作用、依存的抽象感知。

(2)引导学生通过语言词语揭示出文章的多重意义。

四、教学过程分析1.新课导入:出示一幅图片, 进行启发性讨论,引导学生了解人的精神世界的多样性。

2.课文解读:通过师生共同朗读、分组阅读,对教材进行深度阅读, 具体步骤如下:(1)学生通过预习,对文章进行简单的了解和阅读,并进行提问。

(2)授课老师对全文逐句进行深度解读,一步一步引导学生对文章进行感性认识,同时引导学生通过文中关键词语对全文进行总结。

(3)学生通过小组讨论,师生互动交流学习笔记,反思和思辨,进一步理解文章的深层含义。

3.归纳概括:对全篇文章进行精读、小组合作、语言练习及个展示等阶段,进一步促进学生掌握相关知识并运用。

4.能力拓展:通过个人小作文或组合作文训练,培养学生的写作能力和文字表达能力,同时也让学生具体总结做题思路,提升解题技巧。

2019秋人版初三语文上册第3单元:10【教学目标】1、学习并掌握本文的论证手法。

2、引导学生提升精神境界。

3、品味文章的语言。

[来源:学.科.网]【教学重难点】教学目标中的2、31.重要字词沮〔〕丧粗糙( )神殿( ) 召〔〕唤驯〔〕服2.写一写字形huǎn( )慢。

3.记一记词意[来源:]沮丧:灰心失望。

一无所获:什么东西都没有获得。

一成不变:一经形成,不再改变。

枯竭:干涸;断绝。

驯服:温和顺从摄取:吸收〔营养等〕。

【教学流程】导入同学们,你们爱幻想吗?幻想,听起来好像总是不切实际的,但是,事实真的是这样的吗?所有的幻想都是不能实现,毫无意义的吗?今天,就让我们来学习本篇文章。

小组内自主交流预习内容,教师巡视检查预习结果学生展示预习成果,教师点拨指导请小组代表汇报展示预习练习的讨论结果1.请两到三名同学回答你认为本文阐述了什么样的中心论点,并结合课文内容证明你的观点。

【四】作者简介【五】幻想与现实导思1. 美丽的幻想与严酷的现实二者之间有什么关系?导思2. 作者在阐明美丽的幻想与严酷的现实二者关系的基础上,向我们发出什么号召?导思3. 作者运用了什么论证方法来阐述自己的观点?六、圈点要求1.划分文章部分、层次分别用双竖线、单竖线。

2.认为用得好的词语用方框。

3.关键语句〔或写得好的语句〕用波浪线。

4.有疑问的地方,用问号标注。

七、课文探究2.列举〝洞穴寓言〞的事例,有什么作用?3.〝其中一个极端在……〞理解这句话。

4.第11段结尾这句话运用了什么修辞?有什么作用?5.什么是一成不变的?为什么一成不变?6.结尾段主要运用了什么论证方法?7.文章的含义非常丰富,作者是如何安排文章的结构的?八、本文主旨作者通过对美丽的幻想与严酷的现实并行存在且无处不在的现实的论述,号召人们要心怀理想,并为之不断地拼搏奋斗,就会接近成功。

九、归纳总结文中多用比喻,通俗易懂。

如将创造比喻为电火花,将工作比喻为锉刀,形象生动地阐明幻想的实现过程是漫长、费力的。

《幻想是美丽的》教学设计一、教材分析:《幻想是美丽的》一文是九年级上册第三单元的第二篇议论文,作者埃切加赖为大家阐述了幻想与现实的关系,并且号召大家要敢于幻想,并为之奋斗,把幻想变成现实。

二、教学目标:知识与能力:1.了解作者,把握“幻想”和“现实”各自的特点,正确认识幻想。

2.掌握比喻论证的作用,理清“幻想”与“现实”二者之间的关系。

3.体会文章诗意的语言,培养大胆想象的能力。

过程与方法:1.先自读,通过自读检测,初步了解文章;2.点拔引导,通过对疑难点的点拔,引发学生的阅读兴趣;3.讲练结合,通过练习提高文本阅读的可操作性。

情感态度价值观:培养学生的幻想精神,热爱幻想并为之奋斗的精神。

三、教学重难点重点:1.了解作者,把握“幻想”和“现实”各自的特点,正确认识幻想。

2.掌握比喻论证的作用,理清“幻想”与“现实”二者之间的关系。

难点:体会文章诗意的语言,培养大胆想象的能力。

四、课前准备:教师准备课件,学生自读,完成自读任务。

五、教学课时:1课时六、教学过程:第一课时一、导入新课古有“嫦娥奔月”的美好向往,今有“神舟升天”奇迹再现。

古人的幻想,今人变成了现实。

同学们,你们幻想过未来会发生哪些变化吗?幻想也是美丽的,今天就让我们一起来学习《幻想是美丽的》一课。

设计意图:用形象生动的故事,把学生带入对于幻想问题的思考中,引起学生的阅读兴趣。

二、简介作家作品何塞•埃切加赖(1832 -1916),出生于马德里。

西班牙著名政治家、剧作家和诗人。

他是19世纪末期西班牙最杰出的剧作家。

他与法国诗人弗雷德里克•米斯特拉尔一起获得了1904年诺贝尔文学奖,成为第一个获得诺贝尔奖的西班牙人。

他的代表作有《伟大的牵线人》。

《诺贝尔文学奖金库》分为作家传略卷、小说卷、戏剧卷、诗歌卷、散文卷5卷,收齐了从1901年到1998年为止全部获奖作家的代表作品和优秀作品,并收录了全部授奖仪式上瑞典学院的颁奖和获奖作家的获奖演说。

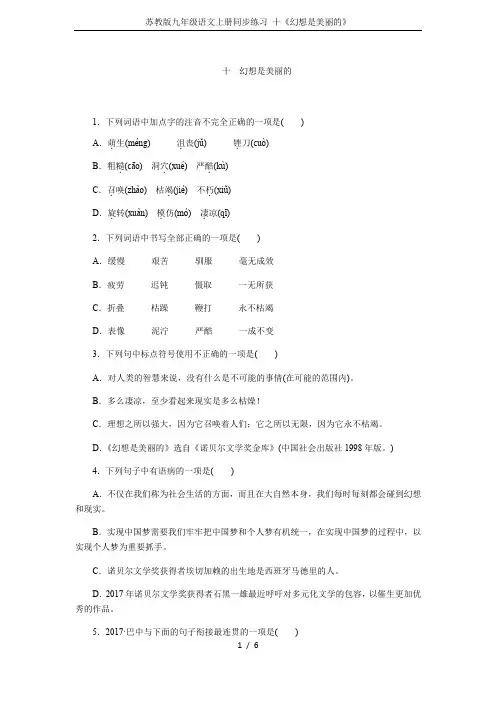

十幻想是美丽的1.下列词语中加点字的注音不完全正确的一项是()A.萌.生(méng)沮.丧(jǔ)锉.刀(cuò)B.粗糙.(cāo) 洞穴.(xué) 严酷.(kù)C.召.唤(zhào) 枯竭.(jié) 不朽.(xiǔ)D.旋.转(xuàn) 模.仿(mó) 凄.凉(qī)2.下列词语中书写全部正确的一项是()A.缓慢艰苦驯服毫无成效B.疲劳迟钝慑取一无所获C.折叠枯躁鞭打永不枯竭D.表像泥泞严酷一成不变3.下列句中标点符号使用不正确的一项是()A.对人类的智慧来说,没有什么是不可能的事情(在可能的范围内)。

B.多么凄凉,至少看起来现实是多么枯燥!C.理想之所以强大,因为它召唤着人们;它之所以无限,因为它永不枯竭。

D.《幻想是美丽的》选自《诺贝尔文学奖金库》(中国社会出版社1998年版。

)4.下列句子中有语病的一项是()A.不仅在我们称为社会生活的方面,而且在大自然本身,我们每时每刻都会碰到幻想和现实。

B.实现中国梦需要我们牢牢把中国梦和个人梦有机统一,在实现中国梦的过程中,以实现个人梦为重要抓手。

C.诺贝尔文学奖获得者埃切加赖的出生地是西班牙马德里的人。

D.2017年诺贝尔文学奖获得者石黑一雄最近呼吁对多元化文学的包容,以催生更加优秀的作品。

5.2017·巴中与下面的句子衔接最连贯的一项是()每个人的成长其实都有压力和痛苦,________。

①他们可以在动漫中找到某种平衡点,获得释然的感觉。

②因此,青少年还能从动漫创设的虚拟世界中获得积极向上的人生观,体验到前所未有的“个性张扬”,得到自我意识的强化。

③对青少年来说,观看动漫就是一种有效缓解压力的方法。

④现在,大多数动漫作品将主人公设定在与普通人群相近的状态,并让主人公通过不懈的努力而获得成功。

A.③①④②B.④②①③C.③②④①D.①②④③6.理想很难实现,但人们为什么始终热爱理想并为之奋斗?请结合文章内容分析。

10.创造学思想录知识储备一、字词积累俨然(yǎnrán)形容庄严;形容整齐;形容很像。

本文取最后一个意思。

卓著(zhuózhù)突出的好。

一筹莫展(yīchóumòzhǎn)一点计策也施展不出。

截断(jiēduàn)切断,如“高温的火焰能截断钢板”;打断;拦住。

牡蛎(mǔlì)一种软体动物,可供食用。

痕迹(hénjì)物体留下的印儿;残存的迹象。

融会贯通(rónghuìguàntōng)参合多方面的道理而得到全面的透彻的领悟。

焙烧(bèishāo)把物料加热而又不使熔化,以改变其化学组成或物理性质。

离奇:(情节)不平常;出人意料。

灵性:人所具有的聪明才智,对事物的感受和理解的能力。

优雅:(言谈、举止等)高尚,不粗俗。

二、作家作品本文是张开逊教授为《深圳特区报》“随谈杂想”栏目特地翻译和作品。

张开逊,北京机械工业自动化研究所研究员,国家有突出贡献的科技专家,兼任人国政协委员、中国科协常委、中国自动化学会常务理事和北京市科协副主席。

张开逊教授毕业于北京大学无线电电子学系电子物理专业,致力于传感技术研究。

为半导体结型温度传感器产业,为我国工农业生产和医学提供了一代新型温度传感器。

获机械电子工业部科技进步奖。

发明碳化硅高温传感器,使半导体器件的工作温度拓展到高温领域,达到500℃。

获国家发明奖二等奖。

发明检测多种非电量的变模式传感器、高灵敏度呼吸监护器、多信息源火灾报警器和微振动探测器。

获法国国防部部长奖、匈牙利天才奖、日内瓦州奖、比利时王国骑士勋章和德国国际发明金质奖章。

三、背景链接张开逊教授关注公众理解科学事业,热忱传播科学知识和科学思想,与公众分亨对科学的感悟。

发表的主要文章有:《公众与科学》《科学的本质与现代技术的特征》《回望人类发明之路》和《科学传播的历史回顾与哲学思考》等。

独处的充实

周国平

怎么判断一个人究竟有没有他的“自我”呢?我可以提出一个检验的方法,就是看他能不能独处。

当你自己一个人呆着时,你是感到百无聊赖,难以忍受呢,还是感到一种宁静、充实和满足呢?

对于有“自我”的人来说,独处是人生中最美好的时刻和最美好的体验,虽则有些寂寞,寂寞中却又有一种充实。

独处是灵魂生长的必要空间。

独自沉思的时候,我们从别人和事务中抽身出来,回到了自己,这时候我们面对自己和上帝,开始了自己与心灵以及与宇宙中神秘力量的对话。

和别人一起谈古说今,引经据典,那是闲聊和讨论;唯有自己沉浸于古往今来大师们的杰作之时,才会有真正的心灵感悟。

和别人一起游山玩水,那只是旅游;唯有自己独自面对苍茫的群山和大海时,才会真正感受到与大自然的沟通。

所以一切注重灵魂生活的人对于卢梭这句话都会发生同感:“我独处时从来不感到厌烦,闲聊才是我一辈子忍受不了的事情。

”

独处的爱好与一个人的性格完全无关,爱好独处的人同样可能是一个性格活泼、喜欢朋友的人,只是无论他怎么乐于与别人交往,独处始终是他生活中的必需。

在他看来,缺乏交往的生活当然是一种缺陷,缺乏独处的生活简直是一种灾难。

当然,人是一种社会性的动物,他需要与他同类交往,需要爱和被爱,否则就无法生存。

世上没有一个人能忍受绝对的孤独。

但是,绝对不能忍受孤独的人却是一个灵魂空虚的人。

世上正有这样的一些人,他们最怕的就是独处,让他们和自己呆一会,对于他们简直是一种酷刑。

只要闲了下来,他们就必须找个地方去消遣,什么卡拉OK舞厅、录象厅、电子娱乐厅,或者就是找人聊天。

自个儿呆在家里,他们必定会打开电视机,没完没了地看那些粗制滥造的节目。

他们的日子表面的过的十分热闹,实际上他们的内心极其空虚。

他们所做的一切都是为了想方设法避免面对面看见自己。

对此,我只能有一个解释,就是连他们自己也

感觉到了自己的贫乏,和这样贫乏的自己呆在一起是顶没意思的,再无聊的消遣也比这有趣的多。

这样做的结果是他们变得越来越贫乏,越来越没有了自己,形成了一个恶性循环。

独处的确是一种检验,用它可以测出一个人灵魂的深度,测出一个人对自己真正的感受,他是否讨厌自己。

对于每一个人来说,不讨厌自己是一个起码要求。

一个连自己也不爱的人,我敢断定他对于别人也是不会有多少价值的,他不可能有高质量的社会交往。

他跑到别人那里去,对于别人只是一种打扰,一种侵犯。

一切交往的质量都取决与交往者本身的质量。

唯有在两个灵魂充实丰富的人之间,才可能有真正动人的爱情和友谊。

我敢担保历史上和现实生活中找不到一个例子,能够驳倒我的这个论断,证明某一个浅薄之辈竟也会有此种美好的经历。