第三章犯罪客观条件

- 格式:ppt

- 大小:551.50 KB

- 文档页数:21

第三章犯罪构成 犯罪构成的概念、⼀般要件和分类 1、概念:法律规定的、决定⾏为是犯罪的、若⼲要件的总和。

2、⼀般要件:(1)犯罪客体;(2)犯罪客观⽅⾯;(3)犯罪主体;(4)犯罪主观⽅⾯。

3、犯罪构成分类: (1)基本的犯罪构成和修正的犯罪构成。

属于根据基本犯罪构成定罪的:①既遂犯;②实⾏犯或共犯中的实⾏犯。

属于根据修正的犯罪构成定罪的:①未完成罪(预备犯、中⽌犯、未遂犯);②共同犯罪中的帮助犯、教唆犯和共谋者。

(2)加重的犯罪构成和减轻的犯罪构成。

属于法条知识,能够辨认即可。

例如:刑法第232条规定:“故意杀⼈的,处死刑、⽆期徒刑或者⼗年以上有期徒刑;情节较轻的,处三年以上⼗年以下有期徒刑。

”其中“处死刑、⽆期徒刑或者⼗年以上有期徒刑”,属于故意杀⼈罪的基本犯:“情节较轻的,处三年以上⼗年以下有期徒刑”,属于故意杀⼈罪的减轻犯。

再如:第234四条规定:“故意伤害他⼈⾝体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制。

犯前款罪,致⼈重伤的,处三年以上⼗年以下有期徒刑;致⼈死亡或者以特别残忍⼿段致⼈重伤造成严重残疾的,处⼗年以上有期徒刑、⽆期徒刑或者死刑” 其中“意伤害他⼈⾝体的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制”,属于故意伤害罪的基本犯;⽽“犯前款罪,致⼈重伤……”,属于故意伤害罪的加重犯。

(⼀)犯罪客体(刑法所保护⽽为犯罪⾏为所侵犯的社会主义社会关系) 犯罪构成的“四要件说”。

犯罪客体的基本内容: 1、⼀般客体—→同类客体—→直接客体(在有些犯罪中,⼜有主要客体与次要客体之分); ⼀般客体:⼀切犯罪所共同侵犯的社会主义社会关系整体; 同类客体:某⼀类犯罪所共同侵犯的某⼀类社会关系,如分则根据犯罪的同类客体,将犯罪分类⼗⼤类:危害国家安全罪,危害公共安全罪等等。

2、犯罪客体与犯罪对象的联系与区别:犯罪对象是指犯罪⾏为所直接作⽤的具体⼈或具体物。

犯罪对象常常是犯罪客体的载体,反映了犯罪客体,是判断客体的基本素材。

本章主要法律规定:刑法第14条~19条。

第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。

故意犯罪,应当负刑事责任。

【解释】本条是关于故意犯罪定义的规定。

本条分为两款。

第一款是关于什么是故意犯罪的规定。

根据本条规定,故意犯罪必须同时具备以下两个特征:1.行为人对自己的行为会发生危害社会的结果,必须是明知的。

而这种明知既包括对必然发生危害结果的明知,也包括对可能发生危害结果的明知。

2.行为人的心理必须处于希望或者放任的状态。

不论行为人明知的是危害结果必然发生,还是可能发生,只要明知其一,并且希望或者放任这种危害结果的发生,就构成故意犯罪。

本条所说的“故意”是指行为人对其行为产生的后果所持的心理状态,是构成故意犯罪的主观要件。

根据我国刑法理论,“故意”分为“直接故意”和“间接故意”。

“直接故意”是指行为人明知自己的行为必然或者可能会发生危害社会的结果,而且希望这种结果的发生;“间接故意”是指行为人明知自己的行为可能会发生危害社会的结果,而采取漠不关心,听之任之的放任态度。

区别“直接故意”和“间接故意”对判断行为人的主观恶性大小、其危害行为的社会危害程度,决定量刑,都具有重要意义。

在通常情况下,行为人的心理状态不同,其行为的社会危害程度不同,对行为人改造的难度也不同,施用刑罚也应有所区别。

第二款是关于故意犯罪应当负刑事责任的规定。

“刑事责任”是指犯罪行为人实施刑事法律禁止的行为所必须承担的法律后果。

“刑事责任”和“刑罚”是两个不同的概念,二者既有联系又有区别。

“刑事责任”是犯罪行为人在社会和国家面前承担的责任,是刑罚的前提条件,只有对负有刑事责任的人,才能施用刑罚;而刑罚是承担刑事责任的结果,是法院以国家的名义对犯罪人进行惩罚和教育改造的手段,是预防犯罪人重新犯罪并儆戒其他人犯罪的制裁措施。

负有刑事责任的人在某些情况下不一定受到刑罚处罚,比如具有法定可以免除处罚情节的,可以不处以刑罚;但受刑罚处罚的人,必须是负有刑事责任的人。

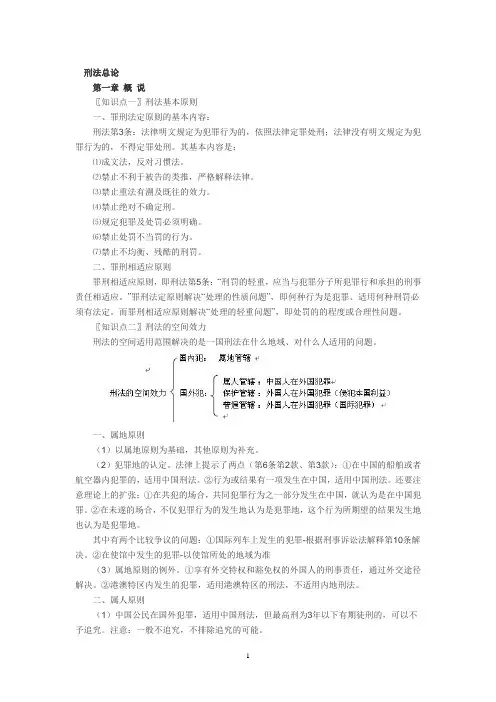

刑法总论第一章概说〖知识点一〗刑法基本原则一、罪刑法定原则的基本内容:刑法第3条:法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。

其基本内容是:⑴成文法,反对习惯法。

⑵禁止不利于被告的类推,严格解释法律。

⑶禁止重法有溯及既往的效力。

⑷禁止绝对不确定刑。

⑸规定犯罪及处罚必须明确。

⑹禁止处罚不当罚的行为。

⑺禁止不均衡、残酷的刑罚。

二、罪刑相适应原则罪刑相适应原则,即刑法第5条:“刑罚的轻重,应当与犯罪分子所犯罪行和承担的刑事责任相适应。

”罪刑法定原则解决“处理的性质问题”,即何种行为是犯罪、适用何种刑罚必须有法定。

而罪刑相适应原则解决“处理的轻重问题”,即处罚的的程度或合理性问题。

〖知识点二〗刑法的空间效力刑法的空间适用范围解决的是一国刑法在什么地域、对什么人适用的问题。

一、属地原则(1)以属地原则为基础,其他原则为补充。

(2)犯罪地的认定。

法律上提示了两点(第6条第2款、第3款):①在中国的船舶或者航空器内犯罪的,适用中国刑法。

②行为或结果有一项发生在中国,适用中国刑法。

还要注意理论上的扩张:①在共犯的场合,共同犯罪行为之一部分发生在中国,就认为是在中国犯罪。

②在未遂的场合,不仅犯罪行为的发生地认为是犯罪地,这个行为所期望的结果发生地也认为是犯罪地。

其中有两个比较争议的问题:①国际列车上发生的犯罪-根据刑事诉讼法解释第10条解决。

②在使馆中发生的犯罪-以使馆所处的地域为准(3)属地原则的例外。

①享有外交特权和豁免权的外国人的刑事责任,通过外交途径解决。

②港澳特区内发生的犯罪,适用港澳特区的刑法,不适用内地刑法。

二、属人原则(1)中国公民在国外犯罪,适用中国刑法,但最高刑为3年以下有期徒刑的,可以不予追究。

注意:一般不追究,不排除追究的可能。

(2)中国国家工作人员和军人在国外犯罪的,适用中国刑法。

三、保护原则外国人在外国犯罪,满足下列要件,适用中国刑法:(1)侵犯中国国家或公民的利益;(2)罪行严重,法定最低刑为3年以上;(3)犯罪地也认为是犯罪(双方可罚原则)。

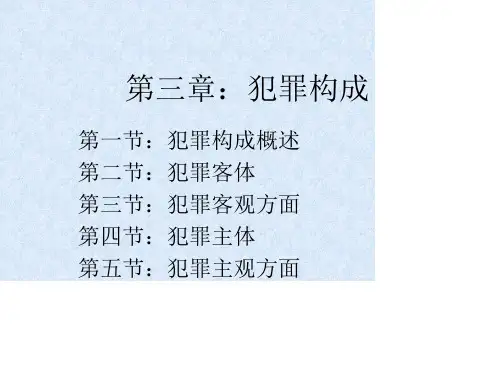

第三章犯罪构成第一节犯罪构成概述一.犯罪构成的概念及其内容1. 概念:是指刑法规定的成立犯罪必须具备的主观要件和客观要件的总和2. 内容:(1)犯罪构成是成立犯罪的必备条件(2)犯罪构成的诸要件是由刑法规定的;(3)具备犯罪构成是适用刑罚法律后果的前提。

二.犯罪构成与犯罪概念的联系和区别1.联系:犯罪概念是犯罪构成的基础,犯罪构成是犯罪概念的具体化。

2.区别:犯罪概念回答什么是犯罪以及犯罪具有哪些基本属性。

犯罪构成则进一步回答犯罪成立需要具备哪些法定的条件以及通过犯罪构成主客观要件具体确立什么样的行为是犯罪。

三.犯罪构成的意义1.犯罪构成作为法律规定的确立犯罪的要件,它是定罪量刑的法律准绳。

(1)成立犯罪的标准;(2)成立一罪还是数罪的标准;(3)区别此种犯罪与彼种犯罪的标准;(4)通过确定犯罪、一罪与数罪、此罪与彼罪、罪轻与罪重,为正确量刑提供根据。

2.强调依据犯罪构成定罪量刑,有利于贯彻法制原则,保护公民的合法权益,准确地惩罚犯罪。

3.在刑法理论中,犯罪构成是刑法理论的核心和刑法理论体系的基础。

四.犯罪构成的共同要件1.犯罪客体。

它是指我国刑法所保护的而为犯罪所侵害的社会主义社会关系。

2.犯罪的客观方面。

它是指刑法所规定的、构成犯罪在客观上必须具备的危害社会的行为和由这种行为所引起的危害社会的结果。

3.犯罪主体。

它是指实施了犯罪行为,依法应当承担刑事责任的人。

我国刑法对犯罪主体的规定包含了两种人。

一种是达到刑事责任年龄,具有刑事责任能力,实施了犯罪行为的自然人,另一种是实施了犯罪行为的企业事业单位、国家机关、社会团体等单位。

4.犯罪的主观方面。

它是指犯罪主体对自己实施的危害社会行为及其结果所持的心理态度,包括故意和过失。

需要认定现实生活中发生的某行为事实是犯罪的场合,必须认定:(1)侵害了刑法所保护的社会关系或利益(犯罪客体);(2)在客观上实施了法律所禁止的危害行为(客观方面);(3)行为人达到了法定责任年龄、具有责任能力;(4)在主观上有故意或者过失(主观方面)。

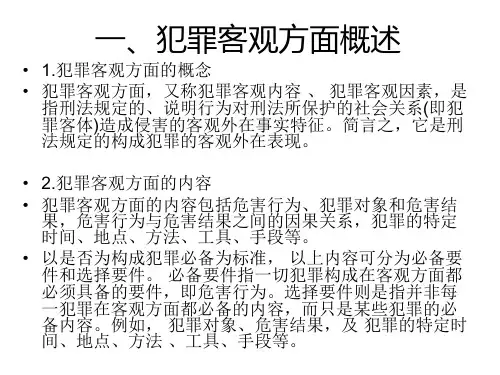

一、犯罪的客观方面是什么犯罪的客观方面是指刑法规定的构成犯罪在客观活动方面所必须具备的条件,包括实施犯罪的时间、地点等因素。

犯罪的客观方面是划分罪与非罪的重要客观标准,是犯罪构成的四大要件之一。

《刑法》第三条法律明文规定为犯罪行为的,依照法律定罪处刑;法律没有明文规定为犯罪行为的,不得定罪处刑。

第十四条明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪。

故意犯罪,应当负刑事责任。

犯罪的客观方面是什么二、犯罪的基本特征犯罪的特征:(一)犯罪是危害社会的行为;(二)犯罪是触犯刑法的行为;(三)犯罪是应受刑罚处罚的行为。

法律依据:《刑法》第十三条一切危害国家主权、领土完整和安全,分裂国家、颠覆人民民主专政的政权和推翻社会主义制度,破坏社会秩序和经济秩序,侵犯国有财产或者劳动群众集体所有的财产,侵犯公民私人所有的财产,侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利,以及其他危害社会的行为,依照法律应当受刑罚处罚的,都是犯罪,但是情节显著轻微危害不大的,不认为是犯罪。

三、犯罪构成的四个要素(一)犯罪主体。

是指实施犯罪行为的人。

每一种犯罪,都必须有犯罪主体,有的犯罪是一个人实施的,犯罪主体就是一人,有的犯罪是数人实施的,犯罪主体就是数人。

根据刑法规定,公司、企业、事业单位、机关、团体实施犯罪的,构成单位犯罪,因此,单位也可以成为犯罪主体。

(二)犯罪的主观方面。

是指犯罪主体对其实施的犯罪行为及其结果所具有的心理状态。

犯罪主观方面的心理状态有两种,即故意和过失。

比如犯盗窃罪,犯罪人希望将他人财物窃为己有;犯故意伤害罪,犯罪人希望造成他人身体受到损伤的结果。

有的犯罪是过失性质的,如失火罪,犯罪人就具有疏忽大意的心理状态。

在单位构成犯罪的情况下,该单位对犯罪行为负有责任的人员也同样具有主观心理状态。

(三)犯罪的客观方面。

是指犯罪行为的具体表现。

比如犯诈骗罪,犯罪人具有虚构事实、欺骗他人的行为,贩毒罪具有贩卖毒品的行为,等等。