人教部编版七年级语文下册第20课《古代诗歌五首——己亥杂诗》教案

- 格式:doc

- 大小:17.50 KB

- 文档页数:4

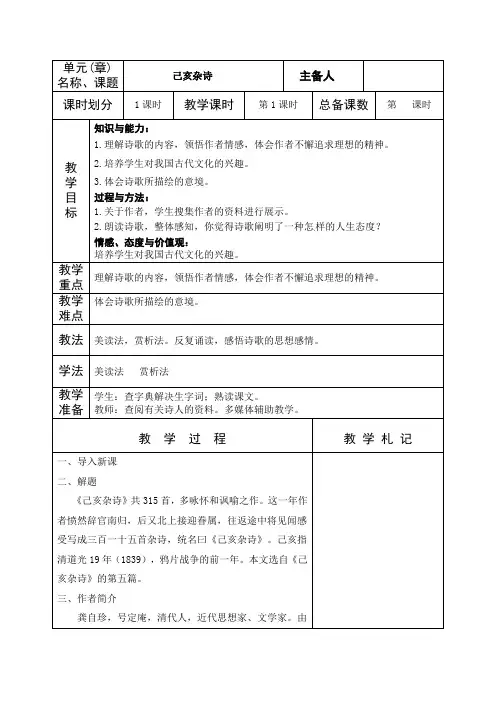

单元(章)

名称、课题

己亥杂诗主备人

课时划分1课时教学课时第1课时总备课数第课时

教学目标知识与能力:

1.理解诗歌的内容,领悟作者情感,体会作者不懈追求理想的精神。

2.培养学生对我国古代文化的兴趣。

3.体会诗歌所描绘的意境。

过程与方法:

1.关于作者,学生搜集作者的资料进行展示。

2.朗读诗歌,整体感知,你觉得诗歌阐明了一种怎样的人生态度?情感、态度与价值观:

培养学生对我国古代文化的兴趣。

教学

重点理解诗歌的内容,领悟作者情感,体会作者不懈追求理想的精神。

教学

难点

体会诗歌所描绘的意境。

教法美读法,赏析法。

反复诵读,感悟诗歌的思想感情。

学法美读法赏析法

教学准备学生:查字典解决生字词;熟读课文。

教师:查阅有关诗人的资料。

多媒体辅助教学。

教学过程教学札记

一、导入新课

二、解题

《己亥杂诗》共315首,多咏怀和讽喻之作。

这一年作者愤然辞官南归,后又北上接迎眷属,往返途中将见闻感受写成三百一十五首杂诗,统名曰《己亥杂诗》。

己亥指清道光19年(1839),鸦片战争的前一年。

本文选自《己亥杂诗》的第五篇。

三、作者简介

龚自珍,号定庵,清代人,近代思想家、文学家。

由。

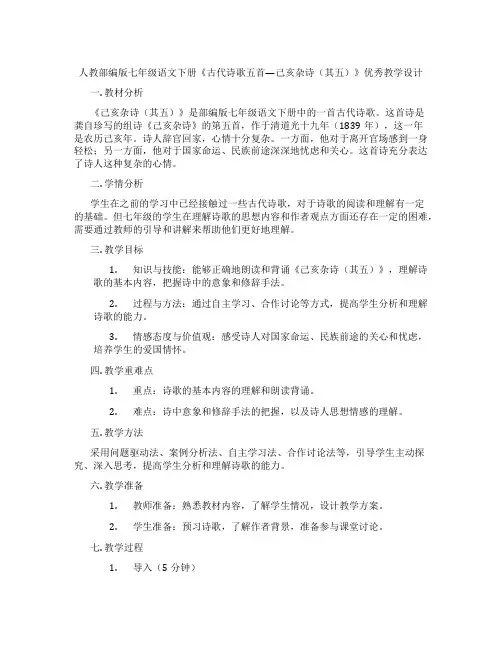

人教部编版七年级语文下册《古代诗歌五首—己亥杂诗(其五)》优秀教学设计一. 教材分析《己亥杂诗(其五)》是部编版七年级语文下册中的一首古代诗歌。

这首诗是龚自珍写的组诗《己亥杂诗》的第五首,作于清道光十九年(1839年),这一年是农历己亥年。

诗人辞官回家,心情十分复杂。

一方面,他对于离开官场感到一身轻松;另一方面,他对于国家命运、民族前途深深地忧虑和关心。

这首诗充分表达了诗人这种复杂的心情。

二. 学情分析学生在之前的学习中已经接触过一些古代诗歌,对于诗歌的阅读和理解有一定的基础。

但七年级的学生在理解诗歌的思想内容和作者观点方面还存在一定的困难,需要通过教师的引导和讲解来帮助他们更好地理解。

三. 教学目标1.知识与技能:能够正确地朗读和背诵《己亥杂诗(其五)》,理解诗歌的基本内容,把握诗中的意象和修辞手法。

2.过程与方法:通过自主学习、合作讨论等方式,提高学生分析和理解诗歌的能力。

3.情感态度与价值观:感受诗人对国家命运、民族前途的关心和忧虑,培养学生的爱国情怀。

四. 教学重难点1.重点:诗歌的基本内容的理解和朗读背诵。

2.难点:诗中意象和修辞手法的把握,以及诗人思想情感的理解。

五. 教学方法采用问题驱动法、案例分析法、自主学习法、合作讨论法等,引导学生主动探究、深入思考,提高学生分析和理解诗歌的能力。

六. 教学准备1.教师准备:熟悉教材内容,了解学生情况,设计教学方案。

2.学生准备:预习诗歌,了解作者背景,准备参与课堂讨论。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师简要介绍诗人龚自珍的生平和创作背景,引导学生关注诗人辞官回家时的复杂心情。

2.呈现(10分钟)教师带领学生朗读诗歌,让学生感受诗歌的韵律美。

然后,教师展示诗歌的中文翻译,帮助学生理解诗歌的基本内容。

3.操练(10分钟)教师提出问题,引导学生分析和讨论诗中的意象和修辞手法。

例如,诗中的“落红不是无情物,化作春泥更护花”是如何运用比喻和拟人的修辞手法的?学生分小组进行讨论,分享自己的见解。

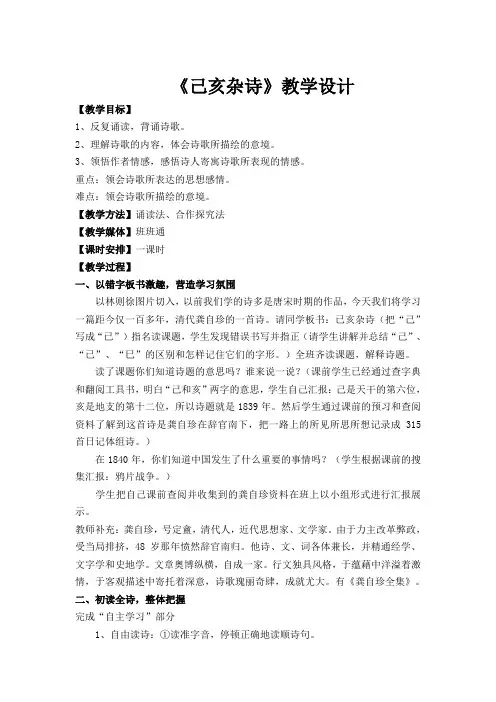

《己亥杂诗》教学设计【教学目标】1、反复诵读,背诵诗歌。

2、理解诗歌的内容,体会诗歌所描绘的意境。

3、领悟作者情感,感悟诗人寄寓诗歌所表现的情感。

重点:领会诗歌所表达的思想感情。

难点:领会诗歌所描绘的意境。

【教学方法】诵读法、合作探究法【教学媒体】班班通【课时安排】一课时【教学过程】一、以错字板书激趣,营造学习氛围以林则徐图片切入,以前我们学的诗多是唐宋时期的作品,今天我们将学习一篇距今仅一百多年,清代龚自珍的一首诗。

请同学板书:已亥杂诗(把“己”写成“已”)指名读课题,学生发现错误书写并指正(请学生讲解并总结“己”、“已”、“巳”的区别和怎样记住它们的字形。

)全班齐读课题,解释诗题。

读了课题你们知道诗题的意思吗?谁来说一说?(课前学生已经通过查字典和翻阅工具书,明白“己和亥”两字的意思,学生自己汇报:己是天干的第六位,亥是地支的第十二位,所以诗题就是1839年。

然后学生通过课前的预习和查阅资料了解到这首诗是龚自珍在辞官南下,把一路上的所见所思所想记录成315首日记体组诗。

)在1840年,你们知道中国发生了什么重要的事情吗?(学生根据课前的搜集汇报:鸦片战争。

)学生把自己课前查阅并收集到的龚自珍资料在班上以小组形式进行汇报展示。

教师补充:龚自珍,号定盦,清代人,近代思想家、文学家。

由于力主改革弊政,受当局排挤,48岁那年愤然辞官南归。

他诗、文、词各体兼长,并精通经学、文字学和史地学。

文章奥博纵横,自成一家。

行文独具风格,于蕴藉中洋溢着激情,于客观描述中寄托着深意,诗歌瑰丽奇肆,成就尤大。

有《龚自珍全集》。

二、初读全诗,整体把握完成“自主学习”部分1、自由读诗:①读准字音,停顿正确地读顺诗句。

2、看看通过自学,能读懂什么?3、指名读,齐读,练读。

(纠正字音与停顿)4、师配乐范读。

己亥/杂诗龚自珍浩荡/离愁/白日斜,吟鞭/东指/即天涯。

落红/不是/无情物,化作/春泥/更护花。

学生再配乐读整首诗。

借助工具书理解诗句的意思,小组自由交流,解决以下内容:①句:在无边无际的离愁中,眼看夕阳又西下了。

《己亥杂诗》教学设计一、设计意图:诗歌文化源远流长,在我们华夏炎黄子孙的血脉中一直奔腾不息。

因此在诗歌的教学中,我期望以诵读、品析、鉴赏等形式,通过互助模式,让学生感悟中国传统文化的博大精深,领悟诗歌的真正内涵,从而走进诗歌的意境,并能有效的拓展迁移,使学生真正学会欣赏,学会思考,学会表达。

二、教材解读:《己亥杂诗其五》这首诗写出了诗人辞官离京,离别亲朋好友,回归故里的复杂心情及炽热的爱国情怀。

将政治抱负和个人志向融为一体,将抒情和议论有机结合,形象地表达了诗人复杂的情感。

此诗面对的是七年级的学生,他们已具备一定的诵读、理解、品析和鉴赏的能力;另外,他们这个阶段对文学作品也会有一定的独特体验和看法,并且有表达个人观点的愿望。

1、能够正确、流利、有感情朗读诗文并理解诗意。

2、能够品读诗文,感受作者辞官回乡的复杂情感及爱国情怀。

3、能够理解“落红不是无情物,化作春泥更护花”所蕴含的情感和哲理,并尝试加以运用。

五、重点难点:重点:通过品读重点字词及有感情朗读,感悟作者情感。

难点:抓住重点句理解诗文的主题。

六、教学策略:新课标指出“能复述诗歌的大意,初步感受诗歌的内涵和优美的语言,并与他人交流阅读感受”。

因此我指导学生立足于读,并且带着问题多角度读,“读出韵、品出情、迁出悟”,重点采用诵读法、发现法,讨论法,交流法来引导学生把握文本,理解主题。

七、教学流程:运用小组合作模式进行诗歌教学,按照“朗读——理解——探究——背诵”这一环节,分四步走,每一步又按照“明确要求——研读共品——展示评价——小结归纳”的步骤进行。

八、教学过程:课前三分钟展示:朗诵《我的祖国》。

(一)导入新课1、师:我的祖国如此美好,离不开爱国者的无私奉献,今天我们就来认识一位爱国诗人。

2、课件出示作者简介及写作背景,请学生读。

(1)作者简介:龚自珍,清代思想家、文学家。

主张革除弊政,抵制外国侵略,曾全力支持林则徐禁除鸦片。

著有《己亥杂诗》。

教学设计:

己亥杂诗(其五)

教学目标: 1.理解诗歌中的重点字词及主要内容。(重点) 2.品味语言,体会诗歌的思想感情。(难点) 3.诵读并背诵诗歌。(重点) 教学用时:一课时 教学过程: 一、情景导入 生成问题 道光十九年(1839、己亥)是鸦片战争爆发的前一年,英国利用鸦片入侵,清廷分成主战和主和两派。龚自珍越位言事,竭力主战,因而“忤其长官,赋归来”。他辞官南归,后又北上迎取眷属,期间往返九十里,在途中写了大型组诗《己亥杂诗》。今天,我们就来学习龚自珍写于己亥年的杂诗当中的第五首。

二、自学互研 生成新知 步骤一 知识梳理 夯实基础 1.作者作品简介: 龚自珍,(1792—1841)清代著名思想家、文学家。又名巩祚,字璱人,号定庵,浙江仁和(今杭州)人。出身于世代官宦学者家庭。 《己亥杂诗》是诗人辞官后的杂诗,作于道光十九年(1839)年,按干支纪年这年为已亥年,故称。这年诗人辞官南归,后又北上迎取眷属。期间往返九十里,诗人共写了绝句315首。第二年诗人自己加以编排,并刻印成集,这里选的是第五首。

2.生难字词 字音:白日斜( ) 吟鞭 ( ) 步骤二 读背古诗 深入理解 1.读诗:自读、听读、自读、齐读、抽读、背诵。 2.译诗: 方法:以四人一小组为单位进行翻译,一人读原文,一人说重点字词,一人译重点字词,最后一人译原文,结束后请回答“完毕”。时间:3分钟 浩荡:无限。指离别京都的愁思浩如水波,也指作者心潮不平。 吟鞭:诗人的马鞭。吟,指吟诗。 东指:指东方故里。 天涯:相对京城而言的归途。刘禹锡有“莫道两京非远别,春明门外即天涯”句,这里变用此典。 落红:落花,诗人自喻。

诗意:满怀离愁面对夕阳西下,马鞭东指从此浪迹天涯。凋落的花朵不是无情之物,化作春泥培育出新的鲜花。 3.悟诗: (1)请说说前两句营造了怎样的意境?表达了诗人怎样的情感? ----夕阳西下,诗人怀着无边无际的离愁,挥动马鞭,离京远去,打算回到远在天涯的故乡,既有离别的忧伤,也有回归的愉快。 ----营造了孤寂冷清的意境。表达了诗人忧郁孤独和悲壮豪迈的情感。 (2)重点句赏析:落红不是无情物,化做春泥更护花。 ----这两句运用了拟人的手法,以落花自喻,寄托了诗人虽然脱离了官场,但依然会关心国家的前途和命运的情怀,表现了积极的人生态度。 三、 当堂演练 达成目标 1.诗中哪句表现了诗人犹豫孤独与悲壮豪迈的复杂心情交织一起? ----浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。

《己亥杂诗》教案教学目标:1.积累文学常识,了解写作作者辞官南归这一写作背景。

2.朗读,背默诗歌,能鉴赏诗歌内容。

3.学习作者执着、无私奉献的爱国精神。

教学过程一、导入新课“位卑未敢忘忧国”,每个的命运都与国家休戚相关,今天我们一起来学习龚自珍《己亥杂诗》,感受诗人虽年迈辞官,但仍心系国家,愿意为国奉献自己最后一丝光和热的伟大情怀。

二、预习检测1.作者龚自珍,字璱人,号定盦,清代著名思想家、文学家。

浙江仁和(今杭州)人。

出身于世代官宦学者家庭。

2.写作背景:《己亥杂诗》作于已亥年,故称己亥杂诗。

这年诗人辞官南归,后又北上迎取眷属。

期间诗人共写了315首绝句。

课堂活动一:读一读己亥杂诗(清)龚自珍浩荡/离愁/白日斜xiá吟鞭/东指/即天涯yá落红/不是/无情物化作/春泥/更护花huā1.读准字音、节奏2.展读(2个小组,2位个人)课堂活动二:写一写结合注释,写出诗歌大意浩荡:广阔深远的样子。

离愁:离别的愁绪白日斜:夕阳西下黄昏时分吟鞭:诗人的马鞭东指:出城门向东天涯:天边落红:落花诗歌大意:浩浩荡荡的离别愁绪向着日落西斜的远处延伸,离开京城,马鞭向东一挥,感觉就像人在天涯一般。

我辞官归乡,犹如从枝头上掉下来的落花,但它却不是无情之物,化成了春天的泥土,还能起着培育下一代的作用。

课堂活动三:赏一赏1.赏析“白日斜、天涯”这一景物描写的作用。

运用环境描写,点明时间和地点,渲染了夕阳西下,诗人即将远赴天涯的场景,烘托诗人心中无限离愁。

2.从修辞的角度赏析“落红不是无情物,化作春泥更护花”。

运用比喻的修辞手法,以落红自喻,生动形象写出诗人虽辞官,但仍愿意培育下一代,为国家无私奉献的精神。

3.全诗抒发了诗人怎样的情感,并分析。

(1).诗人辞官离京的愁苦之情。

(2). 培育下一代的无私奉献精神,执着的政治理想。

课堂活动四:选一选(选词填空)吟鞭东指天涯一如往化春泥更护花小题大____既即及做作坐课堂活动五:记一记(积累与拓展)春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干零落成泥碾作尘,只有香如故采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜俯首甘为孺子牛课堂小结诗中诗人以落红自喻,含义深刻,耐人寻味,写出了诗人虽辞官离京,但仍对国家无私奉献的政治理想,我们身处祖国发展日新月异的时代,更应该学习诗人的爱国情怀,努力学习,投身祖国建设事业。

部编人教版七(下)第20课之 《己亥杂诗》教学设计

教学目标: 1、理解诗歌的内容,体会诗歌所描绘的意境。 2、在诵读中培养学生对我国古代文化的兴趣。 3、领悟作者情感,体会作者不懈追求理想的精神。 教学重难点: 1. 体会诗歌所表达的思想感情。 2. 体会诗歌所描绘的意境。 教学方法:朗读、讨论法 教具准备:多媒体 课时安排:1课时 教学内容和步骤: 一、情境导入 “那一年”的故事„„ 那一年,是鸦片战争的前一年,曾经强大的清帝国行将没落;那一年,腐朽没落的清政府,对外卑躬屈膝,对内大肆打压,官吏贪污腐败,百姓民不聊生;那一年,力主改革时弊的龚自珍因“忤其长官,赋归来”,愤然辞官南下,将所见所闻、所思所想记录在了315首日记体组诗——《己亥杂诗》中;那一年,是1839年,道光十九年,农历己亥年。今天,我们就来认识一下“那一年”的人,了解“那一年”的事。 二、初读感知 1.作者简介 龚自珍,号定庵,清代人,近代思想家、文学家。他诗、文、词各体兼长,并精通经学、文字学和史地学。文章奥博纵横,自成一家。行文独具风格,于蕴藉中洋溢着激情,于客观描述中寄托着深意,诗歌瑰丽奇肆,成就尤大。有《龚定庵全集》。 2. 解题 《己亥杂诗》是诗人被迫辞官后的诗集,作于道光十九年(1839),按干支纪年这年为己亥年,故称。这年诗人辞官南归,于农历四月二十三离京,七月初九回杭州,九月十五日北上接家眷,十二月二十六日抵达江苏昆山。期间往返九千里,诗人共写了绝句315首。叙述了诗人的家世出身、仕宦经历、师友交往、生平著述以及思想感情、革新建议等。 3.初读,把握节奏 4.范读 三、研读探究 (一)赏读①②二两句 1.齐读,读出感情。 2.你读出什么诗人内心怎样的感情? (1)“浩荡”本指水势浩大,在这里喻“愁”, 凝练地写出离愁的深广。 资料助读:(PPT) 问君能有几多愁,恰是一江春水向东流。”——李煜 只恐双溪舴艋舟,载不动许多愁。 ——李清照 白发三千丈,缘愁似个长。 ——李白 (2)“白日斜”,用夕阳西沉渲染,更见其愁。 资料助读:(PPT) 浮云游子意,落日故人情。——李白 夕阳西下,断肠人在天涯。——马致远 (3)“天涯”的意象,“ 吟鞭东指”的动作,你读出了什么? 与朝廷、与贪腐、与旧势力势不两立,毅然决然!抒发体会诗人辞官的决心之大及广阔无边的离愁别恨。 3.再读,体会诗人的“浩荡离愁”。 (二)赏读③④两句 诗人的离开真的是那样“绝情”吗?你是怎样读出的? 1.引导学生理解诗句中“落红”的意象作用。 资料助读:(PPT) 一种是怨啼鸟,怪东风,叹年华,面对落花嘘唏感叹。 “流水落花春去也,天上人间”-李煜; “花自飘零水自流,一种相思,两处闲愁”-李清照; 另一种把落花作为自然景物来描写,其中不少昂扬向上的精神。 “夜来风雨声,花落知多少”-孟浩然 春城无处不飞花。——韩翃 2.引导学生理解“化作春泥更护花”的深层含义。 落红并不是无情的东西,它怀恋大自然,即使委落尘埃,也要化作春泥,护育新花生长。作者以落红自比,言外之意是自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途命运。景中寓情,情中有景,情景交融。 3.再读,读出感情。 四、联读,升华 PPT《己亥杂诗》(其125) 九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀。 我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。 结合该诗,更深刻地体会诗人那颗心系国家命运的心。 当时的形势:悲哀的政治局面终究是一种悲哀,腐败、残酷的反动统治下思想被禁锢,人才被扼杀,到处昏沉、庸俗、愚昧、一片死寂、令人窒息的现实。三四两句,奇特的想象表现热烈的希望,揭露矛盾,批判现实,更憧憬未来,充满希望。 五、时空连线 学习本诗后,你有什么话想对龚自珍说?写下几句。 六、背诵积累

20《古代诗歌五首——己亥杂诗(其五)》教学设计【教材分析】《己亥杂诗(其五)》是人教版统编教材七年级下册第五单元第20课的古诗诵读篇目。

己亥指清道光十九年(1839),鸦片战争的前一年。

这一年作者愤然辞官南归,后又北上接迎眷属,往返途中将见闻感受写成七绝315首,统名曰《己亥杂诗》,多咏怀和讽喻之作。

本文选自《己亥杂诗》的第五篇。

【学情分析】《课程标准》明确规定:“诵读古代诗词,有意识地在积累、感悟和运用中提高自己的欣赏品味和审美情趣。

背诵优秀诗文80篇。

注重积累、感悟和运用,提高自己的欣赏品位。

语文教学要注重语言的积累、感悟和运用。

”七年级的学生文言文基础虽比较薄弱,但自小学背诵了一定数量古诗,诗歌诵读打下了一定的基础。

课堂教学中,我设计的教学思路是“吟读—译读—悟读”,充分诵读,理解诗歌内容,领悟“落花”内涵。

【教学目标】1. 熟读背诵诗歌,把握诗歌内在旋律与和谐节奏。

2. 联系作者写作背景,理解诗歌意象,领会“落花”内涵。

3. 体会诗歌意境,感受作者以身许国,痴心不改的情怀。

【教学重点】联系作者写作背景,理解诗歌意象,领会“落花”内涵。

【教学难点】体会诗歌意境,感受作者以身许国,痴心不改的情怀。

【教学方法】朗读指导法、联想想象法、情境教学法【教学用具】多媒体 Pad 希沃白板【课时安排】一课时【设计理念】充分地研读教材、把握教材,抓准教学的重难点,并在教学设计时将语文基础知识、基本能力的踏实训练,与小学高年段的阅读要求贯彻到教学中,始终实在地引导学生学习、学会学习方法、形成学习能力。

在此过程中,情感的体验是必然的催化剂和目的。

【教学步骤】一、开门见山——直接入题今天,我们学习清朝诗人龚自珍的《己亥杂诗》其五。

【设计意图】课堂开头是学生注意力最集中、对课堂关注度最高的宝贵时间。

快速进入学习状态,有利于提高学习效率。

二、出示目标——方向明确(多媒体展示)1.吟读2.译读3.悟读【设计意图】展示学习目标,简洁明了,有的放矢。

人教部编版语文七年级下册第五单元《古诗五首:己亥杂诗》优秀教学设计一. 教材分析《己亥杂诗》是部编版语文七年级下册第五单元的一首古诗。

这首诗描绘了作者龚自珍辞官回家,路过南京时看到的景象。

全诗以议论为主,表达了作者对当时社会的忧虑和对人民疾苦的同情。

这首诗语言简练,意境深远,富有诗意,对学生提高文学素养和审美能力有很好的促进作用。

二. 学情分析学生在学习这首诗之前,已经接触过一些古诗文,对古诗文的基本结构和写作手法有了一定的了解。

但七年级学生对古诗文的鉴赏能力还不够成熟,对诗中的意象和情感的理解可能存在一定的困难。

因此,在教学过程中,需要引导学生深入理解诗文内容,体会诗人的情感。

三. 教学目标1.知识与技能:学生能够正确地朗读、背诵并默写《己亥杂诗》;了解作者龚自珍的生平和创作背景,理解诗文的基本内容。

2.过程与方法:通过自主学习、合作探讨的方式,学生能够分析诗文的写作手法和艺术特色,提高文学鉴赏能力。

3.情感态度与价值观:学生能够感受作者对社会的忧虑和对人民疾苦的同情,培养爱国情怀和社会责任感。

四. 教学重难点1.教学重点:正确朗读、背诵《己亥杂诗》,理解诗文内容,体会诗人的情感。

2.教学难点:分析诗文的写作手法和艺术特色,提高文学鉴赏能力。

五. 教学方法1.情境教学法:通过多媒体展示相关的历史背景和图片,引导学生进入诗文所描述的情境,增强学生的学习兴趣。

2.自主学习法:鼓励学生自主阅读和思考,培养学生的独立学习能力。

3.合作探讨法:学生分组讨论,共同分析诗文的写作手法和艺术特色,提高学生的合作能力。

4.情感教学法:引导学生感受诗人的情感,培养学生的爱国情怀和社会责任感。

六. 教学准备1.教师准备:熟悉诗文内容,了解作者的生平和创作背景,设计教学活动和作业。

2.学生准备:预习诗文,了解作者的生平和创作背景,准备参与课堂讨论。

七. 教学过程1.导入(5分钟)教师通过多媒体展示龚自珍的画像和《己亥杂诗》的背景图片,引导学生了解作者的生平和创作背景,激发学生的学习兴趣。

教学设计己亥杂诗(其五)龚自珍教材分析《己亥杂诗(其五)》写的是诗人离京的感受---虽然载着“浩荡离愁”、却表示仍然要为国为民尽自己最后一份心力。

在教这首古诗时,要引导学生在理解作品的基础上背诵古诗,在背诵的过程中加深对作品的理解。

学情分析学生从小学开始就学习古诗,喜欢朗读、背诵古诗。

这首诗学生背诵起来较容易,但对最后两句的言外之意还把握不准确。

【教学目标】1、理解有关龚自珍的文学常识;背诵并默写这首诗。

2、在反复诵读的过程中,运用自主学习、整体感知、品读感悟的方式,理解诗的含义。

【教学重点】通过朗读把握诗人的情感。

【教学难点】如何引导学生理解诗歌的含义。

【教学方法】1、朗读法。

2、联想、想象法。

【教学课时】 1课时第一课时一、导入新课同学们,中国是诗的国度,唐诗、宋词、元曲是诗歌史上的三朵奇葩,同时涌现出了不少杰出的诗人。

今天,就让我们一起走进龚自珍的《己亥杂诗》,再一次感受诗歌的魅力。

二、作者简介龚自珍(1792--1841):一名巩祚,字璱人,号定庵,清代思想家、文学家。

他诗、文、词各体兼长,并精通经学、文字学和史地学。

行文独具风格,于蕴藉中洋溢着激情,于客观描述中寄托着深意,诗歌瑰丽奇肆,成就尤大。

三、解释题目《己亥杂诗》选自《龚自珍全集》。

这首诗写于己亥年,这一年作者由于力主改革弊政,受当局排挤,愤然辞官南归,后又北上接迎眷属,往返途中将见闻感受写成三百一十五首杂诗,统名曰《己亥杂诗》四、朗读诗歌的要求A、声音洪亮B、字音准确C、停顿正确D、读出情感五、初步朗读课文己亥杂诗龚自珍浩荡/离愁/白日/斜,吟鞭/东指/即/天涯。

落红/不是/无情/物,化作/春泥/更/护花。

六、自主学习借助注释和工具书,联系课前收集的资料,试理解诗句的意思。

看看通过自学能读懂什么。

有什么不明白的,做上记号,大家一同探讨。

1、小组讨论诗歌各句中字词的主要意思。

2、汇报交流A、浩荡离愁白日斜浩荡:白日:B、吟鞭东指即天涯。

《己亥杂诗》教学设计 【教学目标】 知识目标:理解诗歌中的重点字词及主要内容。 能力目标:品味语言,体会诗歌的思想感情,诵读并背诵诗歌。 情感目标:领会作者的拳拳爱国之心。 【教学重难点】 重点:品味语言,体会诗歌的思想感情,诵读并背诵诗歌。 难点:领会作者的拳拳爱国之心。 【教学过程】

导入:

请同学们说说自己所了解的有关忧国忧民的诗句,来导入今天要学习的另外一首爱国诗。 一读:读准字音 1.教师范读,学生轻吟。 2.全体学生齐读并背诵。 二读:读出愁绪 (一)理解诗句 ①句:在无边无际的离愁中,眼看夕阳又西下了。 ②句:自己离开京师回南方,马鞭东指,从此便同朝廷远隔了。 ③④两句:落红并不是无情的东西,它怀恋大自然,即使委落尘埃,也要化作春泥,护有新花生长。 (二)质疑思考 1.诗人为什么要辞官回家?是否从此不再关心国家命运?(结合作者简介) ①出示作者简介:龚自珍,号定庵,清代人,近代思想家、文学家。由于力主改革弊政,受当局排挤,48岁那年愤然辞官南归。他诗、文、词各体兼长,并精通经学、文字学和史地学。文章奥博纵横,自成一家。行文独具风格,于蕴藉中洋溢着激情,于客观描述中寄托着深意,诗歌瑰丽奇肆,成就尤大。有《龚定庵全集》。 ②明确答案:诗人离京时,正是鸦片战争的前一年,他目睹了清王朝的腐朽,不愿意与封建势力同流合污,辞官回乡;但是他仍然为国家的命运忧愁,为封建统治阶级的命运忧愁。还想着为国家做些事情。 2.诗人在愁什么?(结合背景)又是怎样把自己的一腔离愁别绪表达出来的?(结合景物) ①出示背景:这一年,是鸦片战争的前一年,曾经强大的清帝国行将没落;这一年,腐朽没落的清政府,对外卑躬屈膝,对内大肆打压,官吏贪污腐败,百姓民不聊生;这一年,力主改革时弊的龚自珍愤然辞官南下,将所见所闻、所思所想记录在了315首日记体组诗——《己亥杂诗》中;这一年,是1839年,道光十九年,农历己亥年。我们今天学习的就是龚自珍写于己亥年的杂诗当中的一首。 ②明确答案:(愁离别:与家人的离别、与师友的离别、与自己的过往经历离别、与京城离别等。) ③分析景物理愁绪 浩荡离愁白日斜 以“浩荡”二字,凝练地写出离愁的深广。“白日斜”三字一笔勾勒景物,以夕阳西沉、暮色苍茫的气氛,强化了诗人离京时的眷恋、怅惘、失落、孤独的种种情怀。 老师的话:“浩荡”本指水势浩大,在这里喻“愁”,李煜曾有词写到“问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。” 可见忧愁之深。诗人为了衬托离愁,特别把离京时间选在了傍晚,马致远散曲“夕阳西下,断肠人在天涯。”李商隐:“夕阳无限好,只是近黄昏。”用晚景衬托离愁。诗人通过比喻、衬托把愁表现得淋漓尽致。 ④长鞭一挥愁更愁 吟鞭东指即天涯 诗人的马鞭所指,东即天涯海角,可见辞官的决心之大。虽无愁字,但也能表现诗人离京之愁。天涯是指诗人家乡——杭州,马鞭一挥,离京远去,直至天涯 ,很难再回京城,用夸张的手法,表现离别之愁,伤怀之意,含而不露。但辞官不等于放弃理想,亦未割断自己与朝廷的感情牵连。 全体学生再次读这首诗,读出愁绪。 三读:读足精神 (一)名句赏析 落红不是无情物,化做春泥更护花! 表现了诗人虽然辞官,但仍会关心国家的前途和命运。(“落红”是作者自比脱离官场,“落红”“红”喻理想与信念,是历来传颂的经典名句。诗人用移情于物的手法,借落花翻出新意,为我们展示了一个极为瑰丽的境界:在诗人看来,落花作为个体,它的生命是终止了;但一当它化作春泥,就能保护、滋养出新的花枝,它的生命就在下一代群体身上得以延续,体现出真正的生命价值--终将孕育出一个繁花似锦、绚丽灿烂的春天!这分明是一首新生命的赞歌!诗人仿佛也像重生了一样,内心充满着喜悦,这种喜悦来自辞官回家后,重新设定了报国方向,有着积极的人生态度。) (二)拓展(写一写) “落红不是无情物,化作春泥更护花”已作为千古名句传诵至今,后人更赋予了它新的主题意义,请结合实际谈谈自己新的见解。 1、 学生在练习本上写出自己的想法。 2、 教师巡视并挑选几名有代表性见解的学生,让他们用简短的语句把答案在黑板上展示出来。 3、 明确主题意义: 对国家民族的那份执著的忠忱。 不甘于沉沦,为国家民族贡献力量。 牺牲自己,培养后人的无私奉献精神。 “落红”的形象,就成了崇高献身精神的象征 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干 全体学生最后读诗,读出它的精神力量。 课堂检测: 1、诗中哪句表现了诗人犹豫孤独和悲壮豪迈复杂心情交织一起? 浩荡离愁白日斜,吟鞭东指即天涯。 2、诗中哪句表现了虽辞官,但仍关心国家前途命运的诗词? 落红不是无情物,化作春泥更护花。 3、诗中写了几种心境? 离别忧伤;回归的愉快;积极的人生态度 课堂小结: 满载离愁,远归故里;自比落红,仍可护花。虽辞官归乡,仍心系报国。 名句:落红不是无情物, 化作春泥更护花。 作业布置: 1、背诵并默写课文 2、收集整理相关忧国忧民的诗篇

《己亥杂诗》

【学习内容】

课本:《己亥杂诗》

【学习目标】

1.诵读诗歌,理解诗歌中的重点字词及主要内容。

2.品味语言,体会诗歌的思想感情,领会作者的气节和拳拳爱国之心。

【教学重点】

诵读诗歌,理解诗歌中的重点字词及主要内容。

【教学难点】

品味语言,体会诗歌的思想感情,领会作者的气节和拳拳爱国之心。

【学习过程】

一、反弹琵琶,导入新课

播放“落花”图片,让学生自由谈感受。

教师引导:古人说,落花是凄美的,“满地落花,似点点有情泪。

”但从另一个角度看,落红不是无情物,它在诗人的笔下展现出别样的芳华。

我们一起去领略一番。

龚自珍,号定庵,清代人,近代思想家、文学家。

由于力主改革弊政,受当局排挤,48岁那年愤然辞官南归。

他诗、文、词各体兼长,并精通经学、文字学和史地学。

文章奥博纵横,自成一家。

行文独具风格,于蕴藉中洋溢着激情,于客观描述中寄托着深意,诗歌瑰丽奇肆,成就尤大。

有《龚定庵全集》。

道光十九年己亥(1839)是鸦片战争爆发的前一年,英国利用鸦片入侵,清廷分成主战和主和两派。

龚自珍越位言事,竭力主战,因而“忤(wǔ)其长官,赋归来”。

他辞官南归,在归途中写了大型组诗《己亥杂诗》

二、读诗韵,把握基调

1.学生先自读一遍诗歌。

2.学生展示朗读,纠正读音。

3.读出韵律,还要考虑诗歌的节奏、停顿。

练读后,学生展示,教师评价。

4.尝试背诵这三首诗。

三、感诗意,理解内容

“书读百遍,其义自现。

”再加上这三首诗本身素面朝天, 平和本色,理解并不困难。

教给学生一种新的方法,来感知诗意。

方法:

1.以诗人为第二人称——你。

2.与诗人展开心灵对话。

可以询问诗人,也可以表达自己的敬仰、理解、祝愿等多种情感。

答案示例:

啊,龚自珍,你离开京城,看着西方的落日,你心里在想些什么?

啊,寒菊,你独立疏篱,为什么还能感到趣味无穷?

四、品诗境,诗絮飞扬

1.总有一个字(词),让我们怦然心动。

先让学生通过圈点批注的方法进行品味赏析,之后进行展示交流。

答案示例:

“抱香”

大家有没有注意过菊花枯萎时是什么样?它的花瓣不会被风吹落,而是在枝头上凝成生命的永恒。

由此可见,菊的清新淡雅让作者欣赏,而它那种傲骨才更让作者心动。

于是菊花便成了中国文化的传说。

2.总有一处风景,让我们心潮起伏。

答案示例:一陂春水绕花身,花影妖娆各占春。

一池春水边,一树树杏花盛开,娇艳的繁花和水中花影各占春光。

理解赏析

望着夕阳西下,牵动了作者广阔无边的离愁别恨,这离别之愁,不仅是离别家眷,更是离别朝廷。

诗人的马鞭所指,东即天涯海角,可见辞官的决心之大。

但亦未割断自己与朝廷的感情牵连。

后两句正是作者一片拳拳忠君爱民之心的形象体现。

落红并不是无情的东西,

它怀恋大自然,即使委落尘埃,也要化作春泥,护育新花生长。

作者以落红自比,言外之意是自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途命运。

景中寓情,情中有景,情景交融。

这首诗写作者辞官离京,远去天涯的无边愁思,表达了诗人政治理想至死不变的执着态度。

作者以“落红”自喻,含意深刻,耐人寻味。

五、悟诗魂,升华人格

1.介绍作者的人生经历及写作背景。

《己亥杂诗》多咏怀和讽喻之作。

己亥指清道光19年(1839),这一年,是鸦片战争的前一年,曾经强大的清帝国行将没落;这一年,力主改革时弊的龚自珍愤然辞官南下,将所见所闻、所思所想记录在了315首日记体组诗——《己亥杂诗》中。

王安石做宰相时积极推行新法,失败后被迫闲居,诗人内心痛楚和悲壮可想而知,但他进步的政治理想和高尚的道德情操却始终不变。

《北陂杏花》就写于这样的情况下。

郑思肖,南宋末为太学上舍。

元兵南下,郑思肖忧国忧民,上疏直谏,痛陈抗敌之策,被拒不纳。

郑思肖痛心疾首,孤身隐居苏州,终身未娶。

他颂菊自喻,倾注了他的血泪和生命!

2.结合背景及抒情句,理解作者高尚的情操。

答案示例:

“落红不是无情物,化物春泥更护花”:作者以落红自比,言外之意是自己虽然辞官,但仍会关心国家的前途命运。

“纵被春风吹作雪,绝胜南陌碾成尘”:表达出了诗人虽被排挤,也仍保持其纯洁,宁愿为理想献身也不愿陷身污浊,一无所玷,不失高远之志。

“宁可枝头抱香死,何曾吹落北风中”:表示自己坚守高尚节操,宁死不肯向元朝投降的决心。

这是郑思肖不屈不移、忠于故国的誓言。

3.把泰戈尔的《生如夏花》这首诗的片段送给学生。

【板书设计】

读诗韵

品诗境悟诗魂。