植被覆盖度-郁闭度 划分标准

- 格式:docx

- 大小:11.94 KB

- 文档页数:1

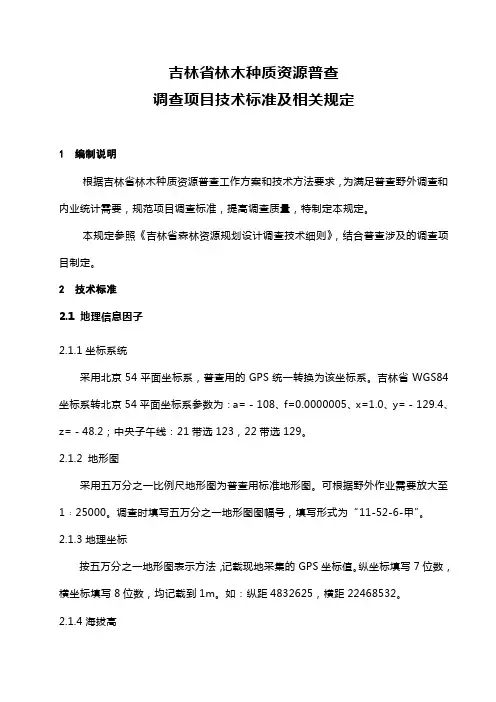

吉林省林木种质资源普查调查项目技术标准及相关规定1 编制说明根据吉林省林木种质资源普查工作方案和技术方法要求,为满足普查野外调查和内业统计需要,规范项目调查标准,提高调查质量,特制定本规定。

本规定参照《吉林省森林资源规划设计调查技术细则》,结合普查涉及的调查项目制定。

2 技术标准2.1 地理信息因子2.1.1坐标系统采用北京54平面坐标系,普查用的GPS统一转换为该坐标系。

吉林省WGS84坐标系转北京54平面坐标系参数为:a=-108、f=0.0000005、x=1.0、y=-129.4、z=-48.2;中央子午线:21带选123,22带选129。

2.1.2 地形图采用五万分之一比例尺地形图为普查用标准地形图。

可根据野外作业需要放大至1﹕25000。

调查时填写五万分之一地形图图幅号,填写形式为“11-52-6-甲”。

2.1.3地理坐标按五万分之一地形图表示方法,记载现地采集的GPS坐标值。

纵坐标填写7位数,横坐标填写8位数,均记载到1m。

如:纵距4832625,横距22468532。

2.1.4海拔高采用1956年黄海高程系,记载现地量测值,以米为单位,记载到1m。

2.2 地形因子2.2.1 地貌地貌划分为4级,见下表。

地貌类别及代码表2.2.2 坡向指小班或标准地的地面朝向,分为9个坡向。

划分标准及代码见下表。

坡向划分标准及代码表2.2.3 坡位分脊、上、中、下、谷、平地、全坡7个坡位。

划分标准和代码见下表。

坡位划分标准及代码表2.2.4 坡度坡度分为Ⅵ级,划分标准和代码见下表。

坡度划分标准及代码表2.3 土壤因子2.3.1土壤名称根据中国土壤分类系统确定,记载调查点的土类。

土类名称代码表2.3.2 土壤及腐殖质厚度土壤厚度:记载土壤的A+B层厚度,当有BC过渡层时,应为A+B+BC/2的厚度。

腐殖质厚度:记载土壤的A层厚度,当有AB层时,应为A+AB/2的厚度。

土壤、腐殖质层厚度等级及代码表2.4林分调查因子2.4.1最小区划面积及调查统计单位以公顷为调查和统计单位,一般野生林木种质资源树种的最小区划面积1hm2,珍稀、濒危树种和古树名木最小区划面积0.1hm2,其它树种和品种最小区划面积0.5hm2。

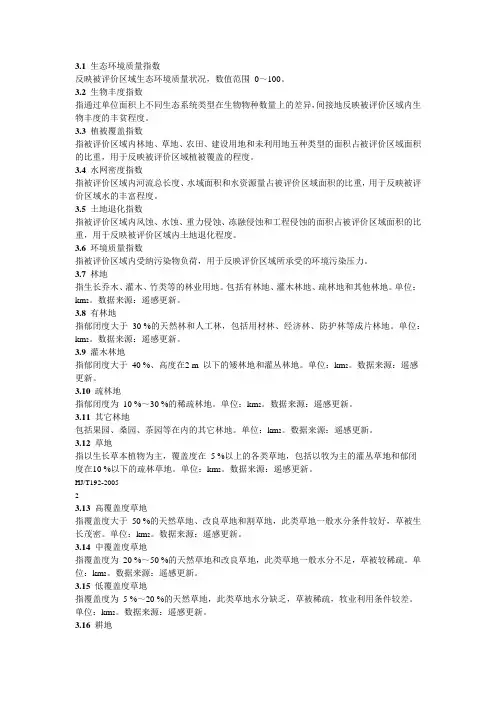

3.1 生态环境质量指数反映被评价区域生态环境质量状况,数值范围0~100。

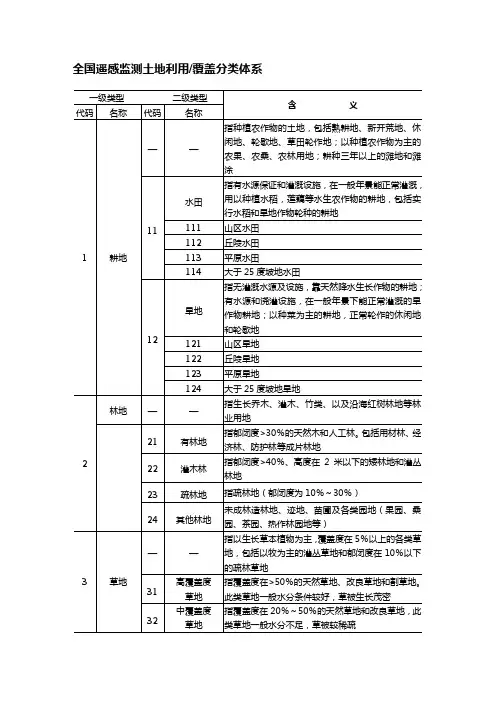

3.2 生物丰度指数指通过单位面积上不同生态系统类型在生物物种数量上的差异,间接地反映被评价区域内生物丰度的丰贫程度。

3.3 植被覆盖指数指被评价区域内林地、草地、农田、建设用地和未利用地五种类型的面积占被评价区域面积的比重,用于反映被评价区域植被覆盖的程度。

3.4 水网密度指数指被评价区域内河流总长度、水域面积和水资源量占被评价区域面积的比重,用于反映被评价区域水的丰富程度。

3.5 土地退化指数指被评价区域内风蚀、水蚀、重力侵蚀、冻融侵蚀和工程侵蚀的面积占被评价区域面积的比重,用于反映被评价区域内土地退化程度。

3.6 环境质量指数指被评价区域内受纳污染物负荷,用于反映评价区域所承受的环境污染压力。

3.7 林地指生长乔木、灌木、竹类等的林业用地。

包括有林地、灌木林地、疏林地和其他林地。

单位:km2。

数据来源:遥感更新。

3.8 有林地指郁闭度大于30 %的天然林和人工林,包括用材林、经济林、防护林等成片林地。

单位:km2。

数据来源:遥感更新。

3.9 灌木林地指郁闭度大于40 %、高度在2 m 以下的矮林地和灌丛林地。

单位:km2。

数据来源:遥感更新。

3.10 疏林地指郁闭度为10 %~30 %的稀疏林地。

单位:km2。

数据来源:遥感更新。

3.11 其它林地包括果园、桑园、茶园等在内的其它林地。

单位:km2。

数据来源:遥感更新。

3.12 草地指以生长草本植物为主,覆盖度在 5 %以上的各类草地,包括以牧为主的灌丛草地和郁闭度在10 %以下的疏林草地。

单位:km2。

数据来源:遥感更新。

HJ/T192-200523.13 高覆盖度草地指覆盖度大于50 %的天然草地、改良草地和割草地,此类草地一般水分条件较好,草被生长茂密。

单位:km2。

数据来源:遥感更新。

3.14 中覆盖度草地指覆盖度为20 %~50 %的天然草地和改良草地,此类草地一般水分不足,草被较稀疏。

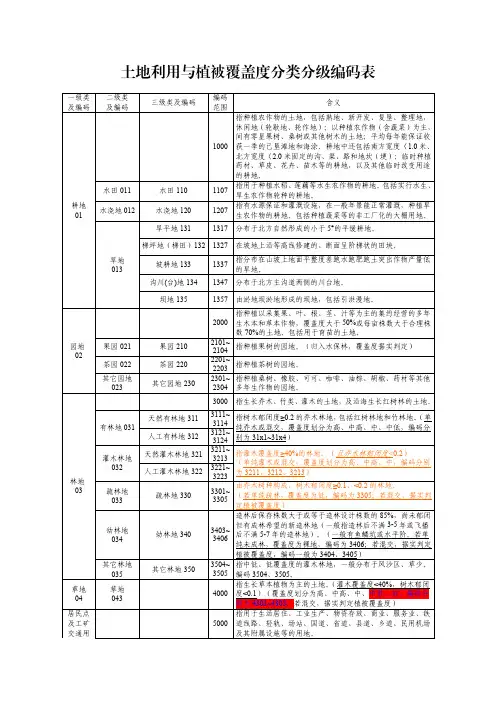

全国遥感监测土地利用/覆盖分类体系耕地的三级编码为:1山地;2丘陵;3平原;4大于25度的坡地(如“113”为平原水田)《土地利用分类系统标准》乔森资环院城区系人文地理学土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。

一,我国主要采用三种土地分类系统1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类;3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

二,土地利用分类系统标准的发展过程我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。

1989 年 9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。

在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于 2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于 2002 年 1 月 1 日起在全国试行。

中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。

1.老八类全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

其中一级分8 类,二级分46 类。

具体分类的名称及含义见表1。

以上。

因此,要扣除耕地中南方宽不小于1.0m、北方宽不小于2.0m的田坎,并计入未利用土地的二级地类中。

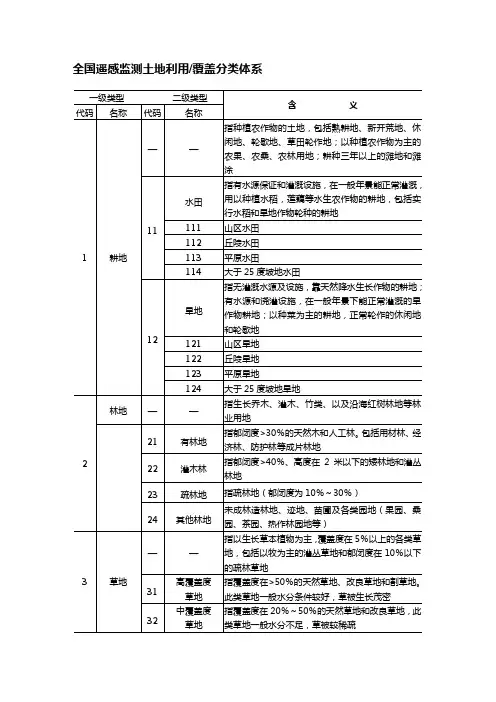

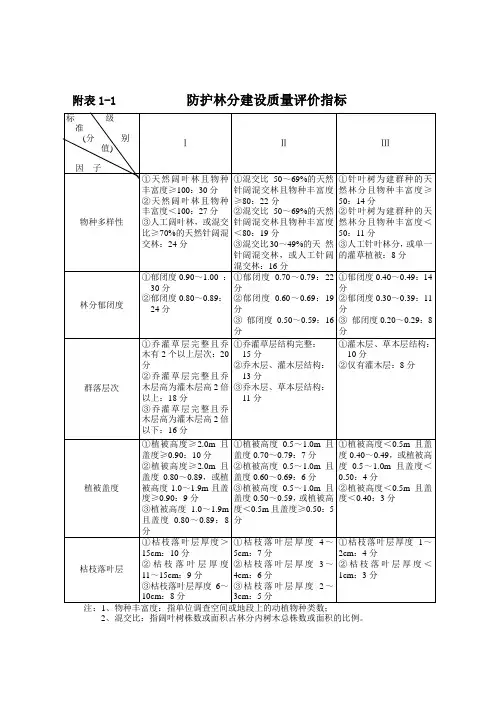

附表1-1 防护林分建设质量评价指标

2、混交比:指阔叶树株数或面积占林分内树木总株数或面积的比例。

—5—附表1-2 防护林带建设质量评价指标

注:1、农田防护林的林带宽度不作要求;

2、林带缺口连续长度20~50m时,称为林带断口。

—6—

附表1-3 特用林建设质量评价指标

—7—

附表2 商品林效益评价指标

商品林效益评价指标

商品林效益评价指标

商品林效益评价指标

商品林效益评价指标

商品林效益评价指标

商品林效益评价指标

商品林效益评价指标

商品林效益评价指标

商品林效益评价指标

商品林效益评价指标

商品林效益评价指标。

郁闭度及其测定方法郁闭度及其测定方法2010-05-21 16:24郁闭度及其测定方法郁闭度是森林资源调查中的一个重要调查因子,也是一个反映森林结构和森林环境的重要因子。

在森林经营管理中,郁闭度作为小班区划、确定抚育采伐强度的重要指标,并成为通过遥感图像进行森林蓄积量估测不可或缺的因子。

郁闭度也是判定森林的重要因子,我国《森林资源规划设计调查主要技术规定》中规定有林地的技术标准为郁闭度0.2以上(包括0.2),FAO对森林的定义也要求郁闭度大于10%,森林的判定需要更为准确的郁闭度测定。

然而,长期以来,郁闭度的基本内涵与调查方法却没有受到足够的重视,存在着概念模糊、测定方法粗放等问题,不能满足林业生产与生态建设的需要。

郁闭度是描述森林生态系统的状态与环境指标的最重要的特征之一。

近年来,与郁闭度及其测定方法研究与应用相关的森林经营管理与生态研究不断深入,郁闭度也受到更多的关注与重视。

郁闭度在水土流失、水源涵养、林分质量评价、森林景观建设等方面得到广泛的应用,并应用于林中光照研究、幼苗形态与解剖的影响、与溪流温度相关的森林经营管理、反映垂直和水平森林结构的林冠多样性指数、与野生动植物生境相关的森林经营管理如在斑点猫头鹰、鹟鸟栖息的森林管理等方面。

同时,随着研究和应用的深入,对于郁闭度概念的认识、调查方法与仪器等的研究也在不断地完善和发展。

但是,国内对郁闭度的基本内涵、测定方法与仪器等方面的研究报道甚少,在一定程度上制约了林业生产与生态研究的发展。

郁闭度是反映林分结构和密度的重要指标。

由于应用领域与目的不同,与郁闭度相近或相似的概念很多,但概念的内涵并不明确,在某些情况下会造成混淆甚至错误。

在林学与生态中,从用途与调查方式上来看,与郁闭度相关的概念主要有盖度(coverage)、透光孔隙度(canopy openness)、林冠密度(canopy density)、林冠开阔度(canopy openness)等。

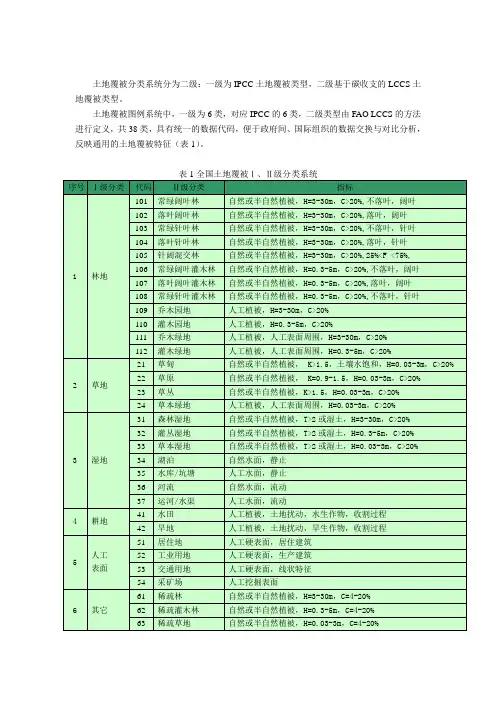

土地覆被分类系统分为二级:一级为IPCC土地覆被类型,二级基于碳收支的LCCS土地覆被类型。

土地覆被图例系统中,一级为6类,对应IPCC的6类,二级类型由FAO LCCS的方法进行定义,共38类,具有统一的数据代码,便于政府间、国际组织的数据交换与对比分析,反映通用的土地覆被特征(表1)。

注:C:覆盖度\郁闭度(%);F:针阔比率(%);H:植被高度(米);T:水一年覆盖时间(月);K:湿润指数1、二级类型定义1:林地:木本为主的植物群落。

其郁闭度不低于20%,高度在0.3米以上。

包括自然、半自然植被,及集约化经营和管理的人工木本植被。

101:常绿阔叶林:双子叶、被子植被的乔木林,叶型扁平、较宽;一年没有落叶或少量落叶时期的物候特征。

乔木林中阔叶占乔木比例大于75%,常绿阔叶林占阔叶林50%以上,高度在3米以上。

半自然林属于此类,该植被可以恢复到与达到其非干扰状态的物种组成、环境和生态过程无法辨别的程度,如绿化造林、用材林、城外的行道树等。

102:落叶阔叶林:双子叶、被子植被的乔木林,叶型扁平、较宽;一年中因气候不适应、有明显落叶时期的物候特征。

乔木林中阔叶占乔木比例大于75%,落叶阔叶林占阔叶林50%以上,高度在3米以上,包括半自然林。

103:常绿针叶林:裸子植物的乔木林,具有典型的针状叶;一年没有落叶或少量落叶时期的物候特征。

乔木林中针叶占乔木比例大于75%,常绿针叶林占针叶林50%以上,高度在3米以上,包括半自然林。

104:落叶针叶林:裸子植物的乔木林,具有典型的针状叶;一年中因气候不适应、有明显落叶时期的物候特征。

乔木林中针叶占乔木比例大于75%,落叶针叶林占针叶林50%以上,高度在3米以上,包括半自然林。

105:针阔混交林:针叶林与阔叶林各自的比例分别在25%-75%之间,高度在3米以上,包括半自然林。

106:常绿阔叶灌木林:叶面保持绿色的被子灌木群落。

具有持久稳固的木本的茎干,没有一个可确定的主干。

^

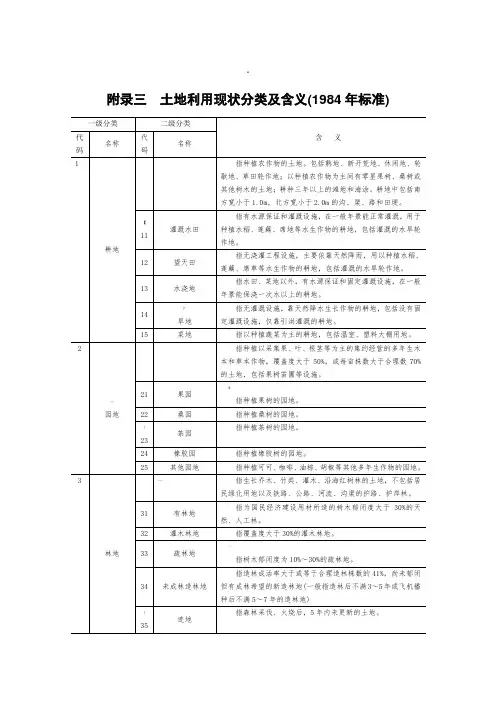

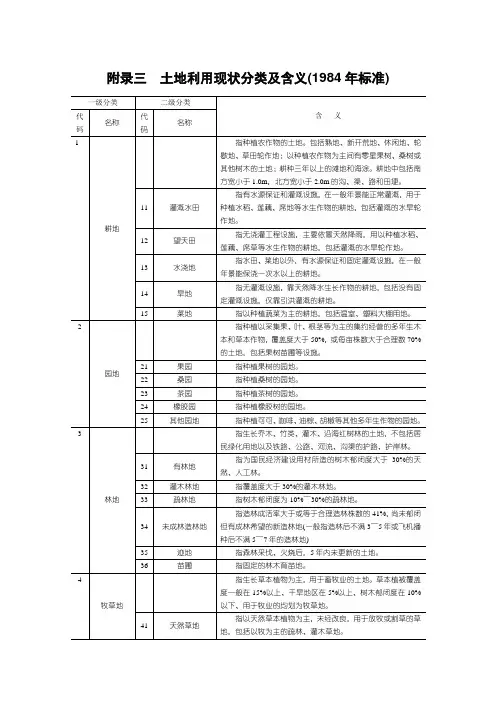

附录三土地利用现状分类及含义(1984年标准)

续附录一

耕地中南方宽不小于1.0m、北方宽不小于2.0m的田坎,并计入未利用土地的二级地类中。

②郁闭度是指林冠垂直投影面积与整个林地面积的百分比。

③对于过去曾是低洼、渍水地带并长有芦苇,现已干枯成为旱苇地的,仍划为水域中的苇地。

④常水位岸线指多年保持的水位与岸线的交线。

关于常水位岸线的确定方法,可通过当地群众调查经常出现的水位来确定,也可直接从岸线植被、波浪冲击岸边形成的较稳定的岸线来确定。

如果上述两种方法无法确定的,也可用根据航片或地形图上的水面边线确定。

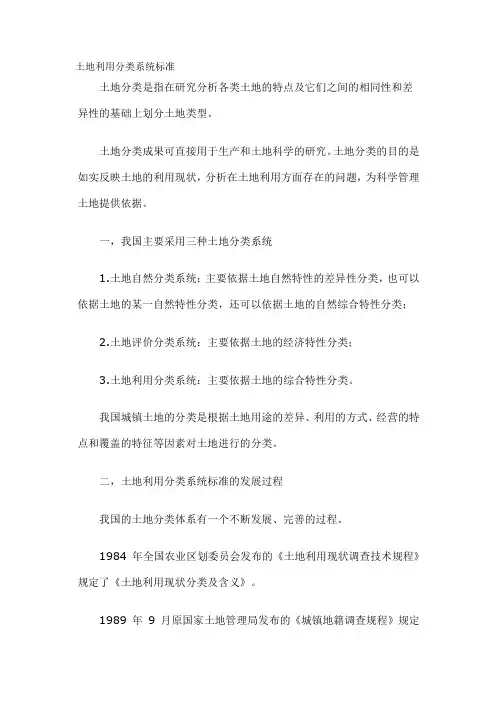

土地利用分类系统标准土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。

一,我国主要采用三种土地分类系统1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类;3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

二,土地利用分类系统标准的发展过程我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。

1989 年9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。

在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于2002 年 1 月 1 日起在全国试行。

中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。

1.老八类全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

其中一级分8 类,二级分46 类。

具体分类的名称及含义见表1。

表1 土地利用现状分类及含义(1984年标准)一级分类二级分类含义代码名称代码名称1耕地指种植农作物的土地。

包括熟地、新开荒地、休闲地、轮歇地、草田轮作地;以种植农作物为主间有零星果树、桑树或其他树木的土地;耕种三年以上的滩地和海涂。

全国遥感监测土地利用/覆盖分类体系耕地的三级编码为:1山地;2丘陵;3平原;4大于25度的坡地(如“113”为平原水田)《土地利用分类系统标准》乔森51070803030 资环院城区系人文地理学土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。

一,我国主要采用三种土地分类系统1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类;3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

二,土地利用分类系统标准的发展过程我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。

1989 年 9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。

在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于 2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于 2002 年 1 月 1 日起在全国试行。

中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。

1.老八类全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

其中一级分8 类,二级分46 类。

具体分类的名称及含义见表1。

以上。

因此,要扣除耕地中南方宽不小于1.0m、北方宽不小于2.0m的田坎,并计入未利用土地的二级地类中。

附录三土地利用现状分类及含义(1984年标准)

续附录一

耕地中南方宽不小于1.0m、北方宽不小于2.0m的田坎,并计入未利用土地的二级地类中。

②郁闭度是指林冠垂直投影面积与整个林地面积的百分比。

③对于过去曾是低洼、渍水地带并长有芦苇,现已干枯成为旱苇地的,仍划为水域中的苇地。

④常水位岸线指多年保持的水位与岸线的交线。

关于常水位岸线的确定方法,可通过当地群众调查经常出现的水位来确定,也可直接从岸线植被、波浪冲击岸边形成的较稳定的岸线来确定。

如果上述两种方法无法确定的,也可用根据航片或地形图上的水面边线确定。

国家森林资源连续清查技术规定(一类调查)国家林业局2003第一章总则第一条目的与任务国家森林资源连续清查(简称一类清查)是以掌握宏观森林资源现状与动态为目的,以省(直辖市、自治区,以下简称省)为单位,利用固定样地为主进行定期复查的森林资源调查方法,是全国森林资源与生态状况综合监测体系的重要组成部分。

森林资源连续清查成果是反映全国和各省森林资源与生态状况,制定和调整林业方针政策、规划、计划,监督检查各地森林资源消长任期目标责任制的重要依据。

国家森林资源连续清查的任务是定期、准确查清全国和各省森林资源的数量、质量及其消长动态,掌握森林生态系统的现状和变化趋势,对森林资源与生态状况进行综合评价。

具体工作包括:1. 制定森林资源连续清查工作计划、技术方案及操作细则;2. 完成样地设置、外业调查和辅助资料收集;3. 进行森林资源与生态状况的统计、分析和评价;4. 定期提供全国和各省森林资源连续清查成果;5. 建立国家森林资源连续清查数据库和信息管理系统。

第二条调查内容国家森林资源连续清查的主要对象是森林资源及其生态状况。

主要内容包括:1. 土地利用与覆盖:包括土地类型(地类)、植被类型的面积和分布;2. 森林资源:包括森林、林木和林地的数量、质量、结构和分布,森林按起源、权属、龄组、林种、树种的面积和蓄积,生长量和消耗量及其动态变化;3. 生态状况:包括森林健康状况与生态功能,森林生态系统多样性,土地沙化、荒漠化和湿地类型的面积和分布及其动态变化。

第三条调查周期国家森林资源连续清查以省为单位,原则上每五年复查一次。

每年开展国家森林资源连续清查的省由国务院林业主管部门统一安排。

要求当年开展复查,翌年第一季度向国务院林业主管部门上报复查成果。

第四条调查总体森林资源连续清查要求以省为总体进行调查。

当森林资源分布及地形条件差异较大时,为提高抽样调查效率,可在一个省内划分若干个副总体,但所划分的副总体要保持相对稳定。

林地相关概念及划分标准森林覆盖率亦称森林覆被率,指一个国家或地区森林面积占土地面积的百分比,是反映一个国家或地区森林面积占有情况或森林资源丰富程度及实现绿化程度的指标,又是确定森林经营和开发利用方针的重要依据之一。

森林覆盖率:是指以行政区域为单位森林面积与土地面积的百分比。

森林面积,包括郁闭度0.2以上的乔木林地面积和竹林地面积、国家特别规定的灌木林地面积、农田林网以及村旁、路旁、水旁、宅旁林木的覆盖面积。

计算公式为:森林覆盖率(%)=森林面积/土地总面积χ100%中国20.36%。

内蒙古20%。

林地:包括郁闭度0.2以上的乔木林地竹林地,灌木林地,疏林地,采伐迹地,火烧迹地,未成林造林地,苗圃地和县级以上人民政府规划的宜林地。

”郁闭度:指森林中乔木树冠遮蔽地面的程度,它是反映林分密度的指标。

它是以林地树冠垂直投影面积与林地面积之比,以十分数表示,完全覆盖地面为1。

简单的说,郁闭度就是指林冠覆盖面积与地表面积的比例。

森林:指的是由乔木、直径1.5cm以上的竹子组成且郁闭度0.20以上,以符合森林经营目的的灌木组成且覆盖度30%以上的植物群落。

包括郁闭度0.20以上的乔木林、竹林、和红树林,国家特别规定的灌木林、农田林网以及村旁、路旁、水旁、宅旁、林木等。

森林分为以下5类(五大林种):(1)防护林:以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛,包括水源涵养林,水土保持林,防风固沙林,农田、牧场防护林,护岸林,护路林;(2)用材林:以生产木材为主要目的的森林和林木,包括以生产竹材为主要目的的竹林;(3)经济林:以生产果品,食用油料、饮料、调料,工业原料和药材等为主要目的的林木;(4)薪炭林:以生产燃料为主要目的的林木;(5)特种用途林:以国防、环境保护、科学试验等为主要目的的森林和林木,包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林,名胜古迹和革命纪念地的林木,自然保护区的森林。

林地地类划分:有林地、疏林地、灌木林地、未成林造林地、苗圃地、无立木林地、宜林地和辅助生产林地。

耕地的三级编码为:1山地;2丘陵;3平原;4大于25度的坡地(如“113”为平原水田)《土地利用分类系统标准》乔森030 资环院城区系人文地理学土地分类是指在研究分析各类土地的特点及它们之间的相同性和差异性的基础上划分土地类型。

土地分类成果可直接用于生产和土地科学的研究。

土地分类的目的是如实反映土地的利用现状,分析在土地利用方面存在的问题,为科学管理土地提供依据。

一,我国主要采用三种土地分类系统1.土地自然分类系统:主要依据土地自然特性的差异性分类,也可以依据土地的某一自然特性分类,还可以依据土地的自然综合特性分类;2.土地评价分类系统:主要依据土地的经济特性分类;3.土地利用分类系统:主要依据土地的综合特性分类。

我国城镇土地的分类是根据土地用途的差异、利用的方式、经营的特点和覆盖的特征等因素对土地进行的分类。

二,土地利用分类系统标准的发展过程我国的土地分类体系有一个不断发展、完善的过程。

1984 年全国农业区划委员会发布的《土地利用现状调查技术规程》规定了《土地利用现状分类及含义》。

1989 年 9 月原国家土地管理局发布的《城镇地籍调查规程》规定了《城镇土地分类及含义》。

在研究、分析两个现行土地分类基础上,国土资源部于 2001年8月21日下发了“关于印发试行《土地分类》的通知”,制定了城乡统一的全国土地分类体系,并于 2002 年 1 月 1 日起在全国试行。

中华人民共和国质量监督检验检疫总局和中国国家标准化管理委员会于2007年8月10日联合发布《土地利用现状分类》。

1.老八类全国农业区划委员会1984 年9 月颁布发的《土地利用现状调查技术规程》制定了《土地利用现状分类及含义》,规定全国土地利用现状采用两级分类,统一编码排列。

其中一级分8 类,二级分46 类。

具体分类的名称及含义见表1。

以上。

因此,要扣除耕地中南方宽不小于1.0m、北方宽不小于2.0m的田坎,并计入未利用土地的二级地类中。

附件 2县域植被多样性调查与评估技术规定1适用范围本规定规范了植被调查与评估的主要内容、要求和技术方法。

本规定适用于中华人民共和国范围内县域植被多样性调查与评估。

2规范性引用文件《中华人民共和国行政区划代码》(2016)《中国土壤分类与代码》(2009)《生物多样性观测技术导则陆生维管植物》(2014)3术语和定义3.1植被型组凡是建群种生活型相近并且群落的形态外貌相似的群落联合。

3.2植被型在植被型组内,建群种生活型相同或近似,同时对水热条件生态关系一致的植物群落联合。

3.3植被亚型在植被型内根据优势层片或指示层片的差异进一步划分的亚型。

13.4群系组在植被型或亚型范围内,根据建群种亲缘关系近似(同属或相近属)、生活型近似或生境相近而划分的群系集合。

3.5群系在同一个植被型或亚型内,凡是建群种或共建种相同(在热带或亚热带有时是标志种相同)的植物群落联合。

3.6群丛具有相似种类组成、优势种、结构和外貌的同类群落集合。

3.7植物群落生活在一定区域内所有植物的集合。

3.8乔木高度一般在5m以上,由明显直立的主干和发育强盛的枝条构成广阔树冠的木本植物。

3.9灌木高度一般在5m以下,枝干系统不具明显直立的主干,如有主干也很短,并在出土后即行分枝或丛生地上的木本植物。

3.10草本植物体木质部较不发达至不发达,地上没有多年生木质茎的植物。

3.11优势种植物群落中各个层或层片中数量最多、盖度最大、群落学作用最明显的种。

23.12样地群落调查的所在地,在空间上它包含样方,一般没有特定的面积。

3.13样方群落调查所要实施的特定地段,有特定的面积。

4调查与评估原则4.1科学性原则调查与评估应坚持严谨的科学态度,采用科学的技术方法,调查与评估县域生物多样性现状、威胁因素以及保护状况,并提出针对性的保护措施或者建议。

4.2全面性原则调查与评估范围应覆盖调查区域内各类生态系统以及各海拔区间、坡位、坡向,并尽可能覆盖较多的工作网格。