常用中药用法一览表

- 格式:pdf

- 大小:3.96 MB

- 文档页数:21

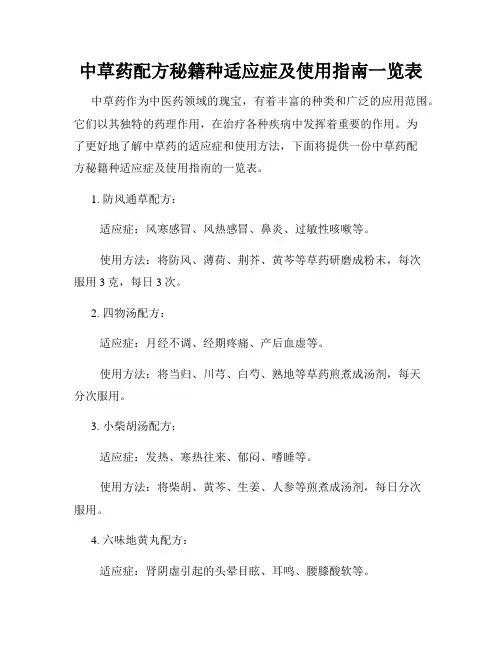

中草药配方秘籍种适应症及使用指南一览表中草药作为中医药领域的瑰宝,有着丰富的种类和广泛的应用范围。

它们以其独特的药理作用,在治疗各种疾病中发挥着重要的作用。

为了更好地了解中草药的适应症和使用方法,下面将提供一份中草药配方秘籍种适应症及使用指南的一览表。

1. 防风通草配方:适应症:风寒感冒、风热感冒、鼻炎、过敏性咳嗽等。

使用方法:将防风、薄荷、荆芥、黄芩等草药研磨成粉末,每次服用3克,每日3次。

2. 四物汤配方:适应症:月经不调、经期疼痛、产后血虚等。

使用方法:将当归、川芎、白芍、熟地等草药煎煮成汤剂,每天分次服用。

3. 小柴胡汤配方:适应症:发热、寒热往来、郁闷、嗜睡等。

使用方法:将柴胡、黄芩、生姜、人参等煎煮成汤剂,每日分次服用。

4. 六味地黄丸配方:适应症:肾阴虚引起的头晕目眩、耳鸣、腰膝酸软等。

使用方法:将山药、山茱萸、枸杞子、熟地等草药研磨成粉末,每次服用6克,每日2次。

5. 消食导滞汤配方:适应症:消化不良、食欲不振、胀闷腹痛等。

使用方法:将炙甘草、枳实、木香、陈皮等草药煎煮成汤剂,每天分次服用。

6. 逍遥散配方:适应症:焦虑、烦躁、失眠、心悸等。

使用方法:将龙骨、牡蛎、茯苓、木香等草药研磨成粉末,每次服用4克,每日2次。

7. 清热解毒汤配方:适应症:热毒性疾病、口舌生疮、急性扁桃体炎等。

使用方法:将黄连、黄芩、连翘、板蓝根等煎煮成汤剂,每天分次服用。

8. 补气养血汤配方:适应症:气血两虚引起的面色苍白、乏力、心悸等。

使用方法:将白术、党参、熟地、枸杞子等草药煎煮成汤剂,每日分次服用。

通过上述中草药配方秘籍种适应症及使用指南的一览表,我们可以更好地了解中草药的应用范围和使用方法。

然而,需要注意的是,中草药并非万能之药,每个人的具体病情可能不同,因此在使用中草药前,最好咨询专业医生或中医师的建议,以确保安全和有效性。

总而言之,中草药配方秘籍是传统中医药的珍贵财富,对于许多疾病的治疗具有独特的疗效。

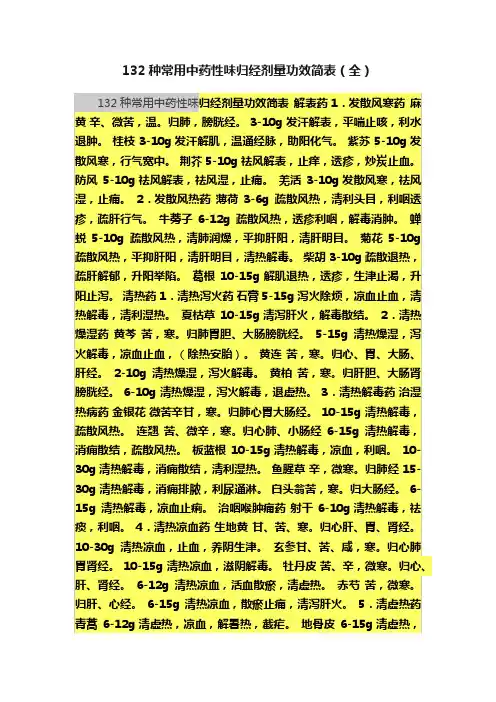

132种常用中药性味归经剂量功效简表(全)132种常用中药性味归经剂量功效简表解表药1.发散风寒药麻黄辛、微苦,温。

归肺,膀胱经。

3-10g 发汗解表,平喘止咳,利水退肿。

桂枝 3-10g发汗解肌,温通经脉,助阳化气。

紫苏 5-10g发散风寒,行气宽中。

荆芥 5-10g祛风解表,止痒,透疹,炒炭止血。

防风5-10g祛风解表,祛风湿,止痛。

羌活3-10g发散风寒,祛风湿,止痛。

2.发散风热药薄荷3-6g疏散风热,清利头目,利咽透疹,疏肝行气。

牛蒡子6-12g疏散风热,透疹利咽,解毒消肿。

蝉蜕5-10g疏散风热,清肺润燥,平抑肝阳,清肝明目。

菊花5-10g 疏散风热,平抑肝阳,清肝明目,清热解毒。

柴胡 3-10g疏散退热,疏肝解郁,升阳举陷。

葛根10-15g解肌退热,透疹,生津止渴,升阳止泻。

清热药 1.清热泻火药石膏 5-15g泻火除烦,凉血止血,清热解毒,清利湿热。

夏枯草10-15g清泻肝火,解毒散结。

2.清热燥湿药黄芩苦,寒。

归肺胃胆、大肠膀胱经。

5-15g 清热燥湿,泻火解毒,凉血止血,(除热安胎)。

黄连苦,寒。

归心、胃、大肠、肝经。

2-10g 清热燥湿,泻火解毒。

黄柏苦,寒。

归肝胆、大肠肾膀胱经。

6-10g 清热燥湿,泻火解毒,退虚热。

3.清热解毒药治湿热病药金银花微苦辛甘,寒。

归肺心胃大肠经。

10-15g 清热解毒,疏散风热。

连翘苦、微辛,寒。

归心肺、小肠经6-15g 清热解毒,消痈散结,疏散风热。

板蓝根 10-15g清热解毒,凉血,利咽。

10-30g清热解毒,消痈散结,清利湿热。

鱼腥草辛,微寒。

归肺经 15-30g 清热解毒,消痈排脓,利尿通淋。

白头翁苦,寒。

归大肠经。

6-15g 清热解毒,凉血止痢。

治咽喉肿痛药射干 6-10g清热解毒,祛痰,利咽。

4.清热凉血药生地黄甘、苦、寒。

归心肝、胃、肾经。

10-30g 清热凉血,止血,养阴生津。

玄参甘、苦、咸,寒。

归心肺胃肾经。

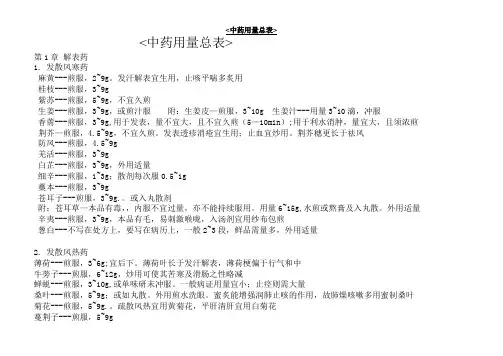

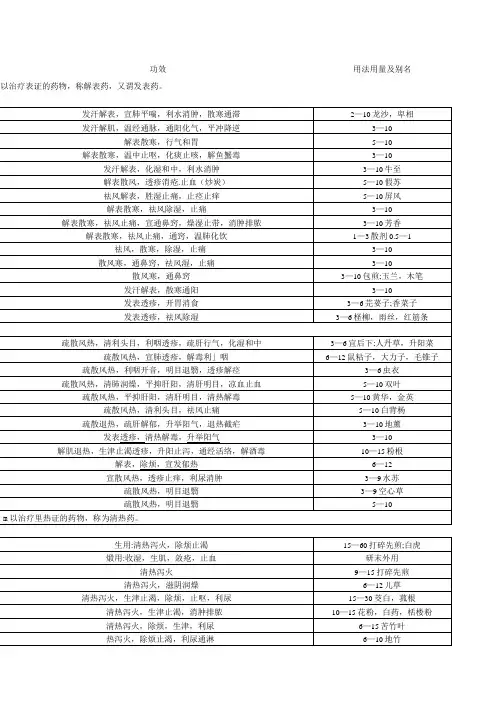

<中药用量总表>第1章解表药1. 发散风寒药麻黄---煎服,2~9g。

发汗解表宜生用,止咳平喘多炙用桂枝---煎服,3~9g紫苏---煎服,5~9g,不宜久煎生姜---煎服,3~9g,或煎汁服附:生姜皮—煎服,3~10g 生姜汁---用量3~10滴,冲服香薷---煎服,3~9g,用于发表,量不宜大,且不宜久煎(5—10min);用于利水消肿,量宜大,且须浓煎荆芥—煎服,4.5~9g,不宜久煎。

发表透疹消疮宜生用;止血宜炒用。

荆芥穗更长于祛风防风---煎服,4.5~9g羌活---煎服,3~9g白芷---煎服,3~9g,外用适量细辛---煎服,1~3g;散剂每次服0.5~1g藁本---煎服,3~9g苍耳子---煎服,3~9g.。

或入丸散剂附:苍耳草—本品有毒,,内服不宜过量,亦不能持续服用。

用量6~15g,水煎或熬膏及入丸散。

外用适量辛夷---煎服,3~9g,本品有毛,易刺激喉咙,入汤剂宜用纱布包煎葱白---不写在处方上,要写在病历上,一般2~3段,鲜品需量多,外用适量2. 发散风热药薄荷---煎服,3~6g;宜后下。

薄荷叶长于发汗解表,薄荷梗偏于行气和中牛蒡子---煎服,6~12g,炒用可使其苦寒及滑肠之性略减蝉蜕---煎服,3~10g,或单味研末冲服。

一般病证用量宜小;止痉则需大量桑叶---煎服,5~9g;或如丸散。

外用煎水洗眼。

蜜炙能增强润肺止咳的作用,故肺燥咳嗽多用蜜制桑叶菊花---煎服,5~9g.。

疏散风热宜用黄菊花,平肝清肝宜用白菊花蔓荆子---煎服,5~9g柴胡---煎服,3~9g。

解表退热宜生用,且用量宜稍重,10~30g;疏肝解郁宜醋炙,5~6g,可用到10g,升阳可生用或酒炙,其用量均宜稍轻升麻---煎服,3~9g。

发表透疹、清热解毒宜生用,升阳举陷宜炙用葛根—煎服,9~15g。

解肌退热、透疹、生津宜生用,升阳止泻宜煨用附:葛花—常用量3~15g淡豆豉---煎服,6~12g浮萍---煎服,3~9g。

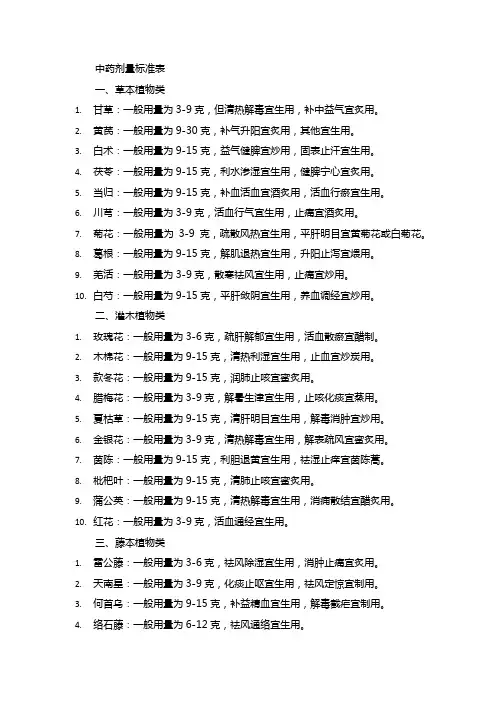

中药剂量标准表一、草本植物类1.甘草:一般用量为3-9克,但清热解毒宜生用,补中益气宜炙用。

2.黄芪:一般用量为9-30克,补气升阳宜炙用,其他宜生用。

3.白术:一般用量为9-15克,益气健脾宜炒用,固表止汗宜生用。

4.茯苓:一般用量为9-15克,利水渗湿宜生用,健脾宁心宜炙用。

5.当归:一般用量为9-15克,补血活血宜酒炙用,活血行瘀宜生用。

6.川芎:一般用量为3-9克,活血行气宜生用,止痛宜酒炙用。

7.菊花:一般用量为3-9克,疏散风热宜生用,平肝明目宜黄菊花或白菊花。

8.葛根:一般用量为9-15克,解肌退热宜生用,升阳止泻宜煨用。

9.羌活:一般用量为3-9克,散寒祛风宜生用,止痛宜炒用。

10.白芍:一般用量为9-15克,平肝敛阴宜生用,养血调经宜炒用。

二、灌木植物类1.玫瑰花:一般用量为3-6克,疏肝解郁宜生用,活血散瘀宜醋制。

2.木棉花:一般用量为9-15克,清热利湿宜生用,止血宜炒炭用。

3.款冬花:一般用量为9-15克,润肺止咳宜蜜炙用。

4.腊梅花:一般用量为3-9克,解暑生津宜生用,止咳化痰宜蒸用。

5.夏枯草:一般用量为9-15克,清肝明目宜生用,解毒消肿宜炒用。

6.金银花:一般用量为3-9克,清热解毒宜生用,解表疏风宜蜜炙用。

7.茵陈:一般用量为9-15克,利胆退黄宜生用,祛湿止痒宜茵陈蒿。

8.枇杷叶:一般用量为9-15克,清肺止咳宜蜜炙用。

9.蒲公英:一般用量为9-15克,清热解毒宜生用,消痈散结宜醋炙用。

10.红花:一般用量为3-9克,活血通经宜生用。

三、藤本植物类1.雷公藤:一般用量为3-6克,祛风除湿宜生用,消肿止痛宜炙用。

2.天南星:一般用量为3-9克,化痰止呕宜生用,祛风定惊宜制用。

3.何首乌:一般用量为9-15克,补益精血宜生用,解毒截疟宜制用。

4.络石藤:一般用量为6-12克,祛风通络宜生用。

5.钩藤:一般用量为3-12克,平肝熄风止痉宜生用。

6.桑寄生:一般用量为9-15克,祛风湿、补肝肾、强筋骨宜生用。

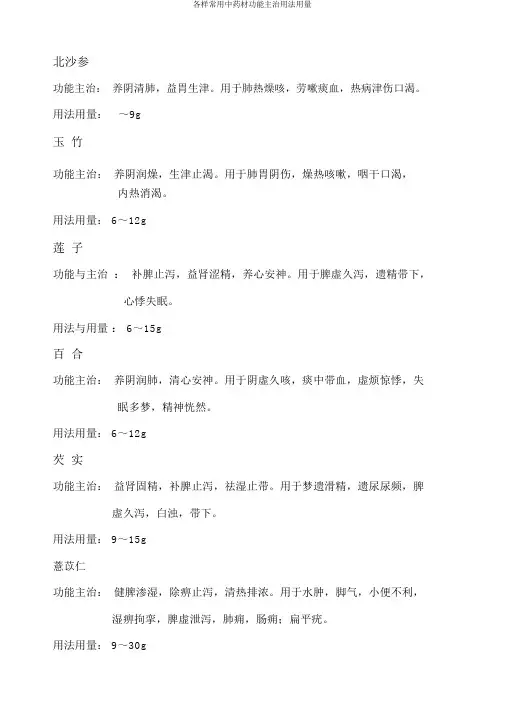

北沙参功能主治:养阴清肺,益胃生津。

用于肺热燥咳,劳嗽痰血,热病津伤口渴。

用法用量:~9g玉竹功能主治:养阴润燥,生津止渴。

用于肺胃阴伤,燥热咳嗽,咽干口渴,内热消渴。

用法用量: 6~12g莲子功能与主治:补脾止泻,益肾涩精,养心安神。

用于脾虚久泻,遗精带下,心悸失眠。

用法与用量: 6~15g百合功能主治:养阴润肺,清心安神。

用于阴虚久咳,痰中带血,虚烦惊悸,失眠多梦,精神恍然。

用法用量: 6~12g芡实功能主治:益肾固精,补脾止泻,祛湿止带。

用于梦遗滑精,遗尿尿频,脾虚久泻,白浊,带下。

用法用量: 9~15g薏苡仁功能主治:健脾渗湿,除痹止泻,清热排浓。

用于水肿,脚气,小便不利,湿痹拘挛,脾虚泄泻,肺痈,肠痈;扁平疣。

用法用量: 9~30g山药功能主治:补脾养胃,生津益肺,补肾涩精。

用于脾虚食少,久泻不只,肺虚喘咳,肾虚遗精,带下,尿频,虚热消渴。

麸炒山药补脾健胃。

用于脾虚食少,泄泻便溏,白带过多。

用法用量: 15~30g红枣功能主治:补中益气,养血安神。

用于脾虚食少,乏力便溏,妇人脏躁。

用法用量: 6~15g枸杞子功能主治:滋补肝肾,益聪明目。

用于虚劳精亏,腰膝酸痛,眩晕耳鸣,内热消渴,血虚萎黄,目昏不明。

用法用量: 6~12g龙眼肉功能主治:补益心脾,养血安神。

用于气血缺少,心悸怔忡,健忘失眠,血虚萎黄。

用法用量: 9 ~15g党参功能主治:补中益气,健脾益肺。

用于脾肺衰弱,气短心悸,食少便溏,虚喘咳嗽,内热消渴。

用法用量: 9~30g当归功能主治:补血活血,调经止痛,润肠通便。

用于血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,经闭痛经,虚寒腹痛,肠燥便秘,风湿痹痛,跌扑损害,痈疽疮疡。

酒当归活血通经。

用于经闭痛经,风湿痹痛,跌扑损害。

赤小豆功能主治:利水消肿,解毒排脓。

用于水肿胀满,脚气肢肿,黄疸尿赤,风湿热痹,痈肿疮毒,肠痈腹痛。

用法用量: 9 ~30g。

外用适当,研末调敷菊花功能主治:散风清热,平肝明目。

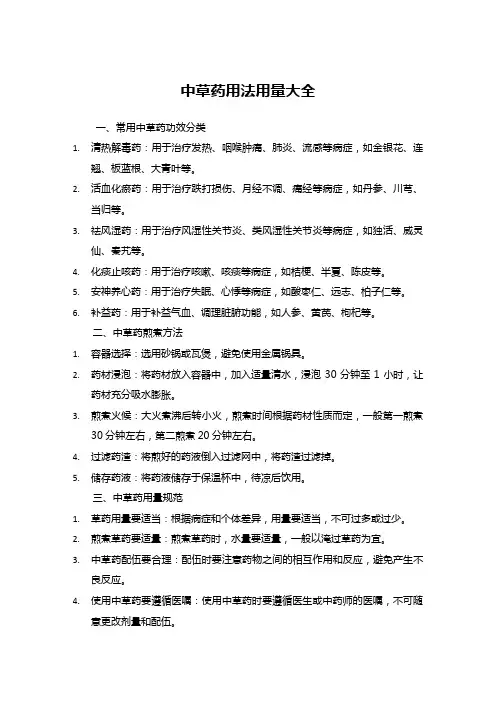

中草药用法用量大全一、常用中草药功效分类1.清热解毒药:用于治疗发热、咽喉肿痛、肺炎、流感等病症,如金银花、连翘、板蓝根、大青叶等。

2.活血化瘀药:用于治疗跌打损伤、月经不调、痛经等病症,如丹参、川芎、当归等。

3.祛风湿药:用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎等病症,如独活、威灵仙、秦艽等。

4.化痰止咳药:用于治疗咳嗽、咳痰等病症,如桔梗、半夏、陈皮等。

5.安神养心药:用于治疗失眠、心悸等病症,如酸枣仁、远志、柏子仁等。

6.补益药:用于补益气血、调理脏腑功能,如人参、黄芪、枸杞等。

二、中草药煎煮方法1.容器选择:选用砂锅或瓦煲,避免使用金属锅具。

2.药材浸泡:将药材放入容器中,加入适量清水,浸泡30分钟至1小时,让药材充分吸水膨胀。

3.煎煮火候:大火煮沸后转小火,煎煮时间根据药材性质而定,一般第一煎煮30分钟左右,第二煎煮20分钟左右。

4.过滤药渣:将煎好的药液倒入过滤网中,将药渣过滤掉。

5.储存药液:将药液储存于保温杯中,待凉后饮用。

三、中草药用量规范1.草药用量要适当:根据病症和个体差异,用量要适当,不可过多或过少。

2.煎煮草药要适量:煎煮草药时,水量要适量,一般以淹过草药为宜。

3.中草药配伍要合理:配伍时要注意药物之间的相互作用和反应,避免产生不良反应。

4.使用中草药要遵循医嘱:使用中草药时要遵循医生或中药师的医嘱,不可随意更改剂量和配伍。

四、中草药配伍禁忌1.相恶:指两种药物合用后,药效减弱或产生不良反应。

如人参与莱菔子合用会降低人参的补气作用。

2.相反:指两种药物合用后,产生不良反应。

如甘草与甘遂合用会引起呕吐等不良反应。

3.妊娠禁忌:指某些药物对胎儿有害或可能导致流产。

如红花、大戟等。

五、中草药使用注意事项1.注意草药来源:使用中草药时要选择正规渠道购买,确保草药的质量和安全。

2.注意草药储存:储存草药时要注意防潮、防虫、防霉等措施,确保草药不变质。

3.注意草药使用时间:使用草药时要遵循医嘱或中药师的指导,不可随意更改使用时间和剂量。

除了上述的⼀些基础⽅外,还有⼀些必⽤的药物:

涉及外感,必⽤荆芥;涉及失眠,必⽤枣仁;涉及郁证,必⽤合欢;涉及⾯瘫,必⽤⽩附;涉及腿病,必⽤⽜膝;涉及头病,必⽤天⿇;涉及阳痿,必⽤⽺藿;涉及阴虚,必⽤麦冬;涉及咳嗽,必⽤杏仁;涉及呕吐,必⽤半夏;涉及中毒,必⽤绿⾖;涉及诸风,必⽤防风;涉及⽩发,必⽤⾸乌;涉及风湿,必⽤灵仙;涉及⾻病,必⽤川断;涉及咽喉,必⽤桔梗;涉及失⾳,必⽤⼤海;涉及腰痛,必⽤杜仲;涉及尿⽯,必⽤⾦钱;涉及虚热,必⽤青蒿;涉及⽛疼,必⽤细⾟;涉及黄疸,必⽤茵陈;涉及闭经,必⽤益母;涉及淋症,必⽤车前;涉及⿐塞,必⽤⾟夷;涉及乳少,必⽤⼭甲;涉及⽬⾚,必⽤栀⼦;涉及⽬昏,必⽤青葙;

涉及鸡眼,必⽤鸦胆;涉及呃逆,必⽤柿蒂;涉及疝⽓,必⽤橘核;涉及胀满,必⽤槟榔;涉及汗症,必⽤浮麦;涉及阴痒,必⽤蛇床;涉及痰厥,必⽤皂荚;涉及遗尿,必⽤桑蛸;涉及疮疡,必⽤麝⾹;涉及⽩斑,必⽤陀僧;涉及疥疮,必⽤硫磺;涉及蛇疮,必⽤雄黄;涉及不孕,必⽤⽯英;涉及⽿鸣,必⽤磁⽯;涉及痰多,必⽤⽵沥;涉及癌症,必⽤蛇草。

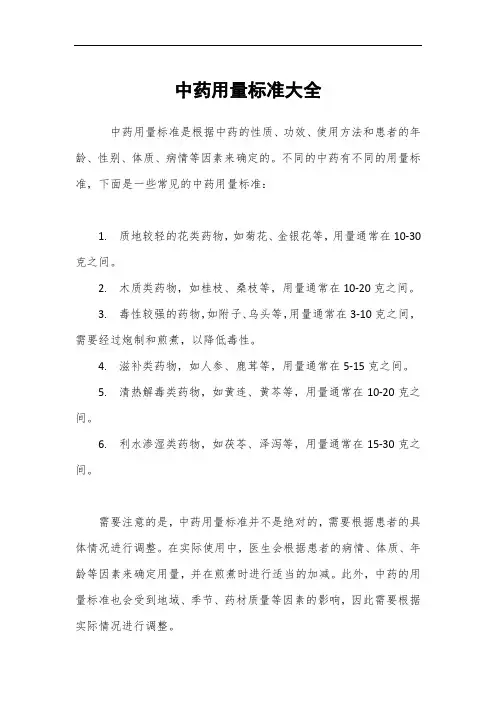

中药用量标准大全

中药用量标准是根据中药的性质、功效、使用方法和患者的年龄、性别、体质、病情等因素来确定的。

不同的中药有不同的用量标准,下面是一些常见的中药用量标准:

1. 质地较轻的花类药物,如菊花、金银花等,用量通常在10-30克之间。

2. 木质类药物,如桂枝、桑枝等,用量通常在10-20克之间。

3. 毒性较强的药物,如附子、乌头等,用量通常在3-10克之间,需要经过炮制和煎煮,以降低毒性。

4. 滋补类药物,如人参、鹿茸等,用量通常在5-15克之间。

5. 清热解毒类药物,如黄连、黄芩等,用量通常在10-20克之间。

6. 利水渗湿类药物,如茯苓、泽泻等,用量通常在15-30克之间。

需要注意的是,中药用量标准并不是绝对的,需要根据患者的具体情况进行调整。

在实际使用中,医生会根据患者的病情、体质、年龄等因素来确定用量,并在煎煮时进行适当的加减。

此外,中药的用量标准也会受到地域、季节、药材质量等因素的影响,因此需要根据实际情况进行调整。

总之,中药用量标准是中药治疗中非常重要的一部分,需要根据中药的性质、功效、使用方法和患者的具体情况进行确定,以确保治疗效果和用药安全。

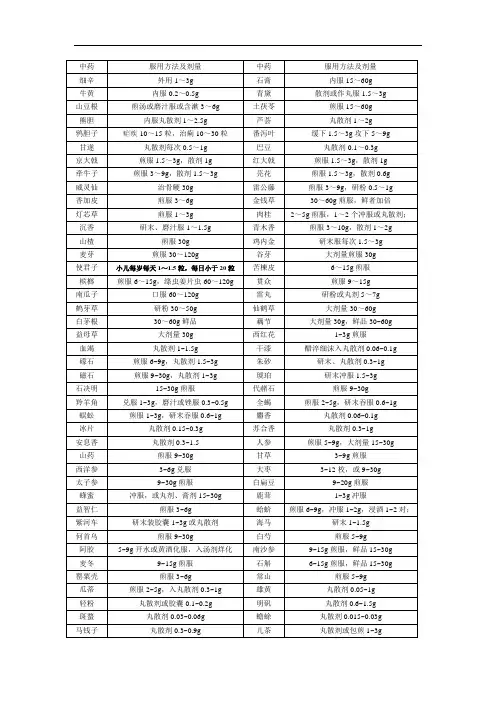

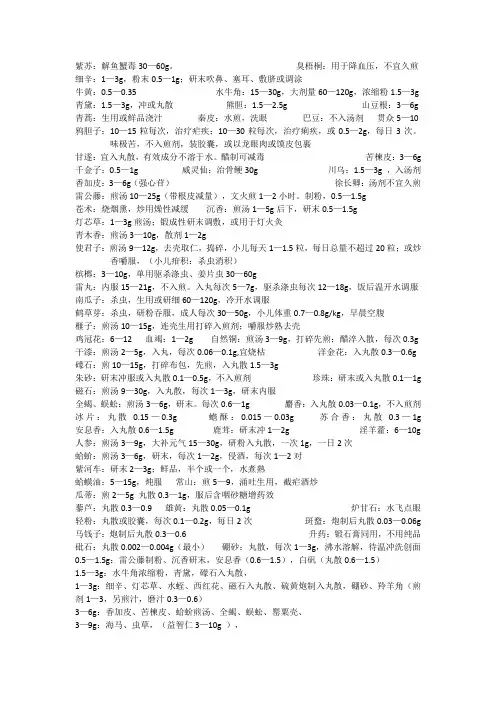

紫苏:解鱼蟹毒30—60g。

臭梧桐:用于降血压,不宜久煎细辛:1—3g,粉末0.5—1g;研末吹鼻、塞耳、敷脐或调涂牛黄:0.5—0.35 水牛角:15—30g,大剂量60—120g,浓缩粉1.5—3g 青黛:1.5—3g,冲或丸散熊胆:1.5—2.5g 山豆根:3—6g 青蒿:生用或鲜品浇汁秦皮:水煎,洗眼巴豆:不入汤剂贯众5—10 鸦胆子:10—15粒每次,治疗疟疾;10—30粒每次,治疗痢疾,或0.5—2g,每日3次。

味极苦,不入煎剂,装胶囊,或以龙眼肉或馍皮包裹甘遂:宜入丸散,有效成分不溶于水。

醋制可减毒苦楝皮:3—6g 千金子:0.5—1g 威灵仙:治骨鲠30g 川乌:1.5—3g ,入汤剂香加皮:3—6g(强心苷)徐长卿:汤剂不宜久煎雷公藤:煎汤10—25g(带根皮减量),文火煎1—2小时。

制粉,0.5—1.5g苍术:烧烟熏,炒用燥性减缓沉香:煎汤1—5g后下,研末0.5—1.5g灯芯草:1—3g煎汤;锻成性研末调敷,或用于灯火灸青木香:煎汤3—10g,散剂1—2g使君子:煎汤9—12g,去壳取仁,捣碎,小儿每天1—1.5粒,每日总量不超过20粒;或炒香嚼服,(小儿疳积:杀虫消积)槟榔:3—10g,单用驱杀涤虫、姜片虫30—60g雷丸:内服15—21g,不入煎。

入丸每次5—7g,驱杀涤虫每次12—18g,饭后温开水调服南瓜子:杀虫,生用或研细60—120g,冷开水调服鹤草芽:杀虫,研粉吞服,成人每次30—50g,小儿体重0.7—0.8g/kg,早晨空腹榧子:煎汤10—15g,连壳生用打碎入煎剂;嚼服炒熟去壳鸡冠花:6—12 血竭:1—2g 自然铜:煎汤3—9g,打碎先煎;醋淬入散,每次0.3g 干漆:煎汤2—5g,入丸,每次0.06—0.1g,宜烧枯洋金花:入丸散0.3—0.6g 礞石:煎10—15g,打碎布包,先煎,入丸散1.5—3g朱砂:研末冲服或入丸散0.1—0.5g,不入煎剂珍珠:研末或入丸散0.1—1g 磁石:煎汤9—30g,入丸散,每次1—3g,研末内服全蝎、蜈蚣:煎汤3—6g,研末。

中草药宝典种中药适应症及使用说明一览表本文将为您提供一张中草药宝典中常见中药的适应症及使用说明一览表。

请注意,本表仅供参考,具体用药需咨询医生或中药师建议。

药材名称适应症用法用量1. 人参用于体虚乏力、气短、心悸、失眠之症煮水服用,每次3-9克,一日三次2. 阿胶用于血虚头晕目眩、久泻久痢之症煎服或炖汤,每次10-15克,一日两次3. 何首乌用于肝肾不足、脱发白发之症煮水服用或炖汤,每次10-30克,一日两次4. 甘草用于脾气虚弱、气短体倦之症煎服或炖汤,每次3-10克,一日三次5. 当归用于气血不足、月经不调之症煮水服用或炖汤,每次10-15克,一日三次6. 熟地黄用于肾气不足、腰膝酸软、夜尿频之症煮水服用或炖汤,每次10-15克,一日两次7. 白芍用于血虚肝气不足、月经不调之症煎服或炖汤,每次10-20克,一日两次8. 茯苓用于心脾水湿、脚气腹泻之症煮水服用或炖汤,每次10-15克,一日三次9. 黄连用于胃火内盛、口苦口干之症煎服或炖汤,每次3-10克,一日两次10. 金银花用于风热感冒、咽喉肿痛之症冲水喝或炖汤,每次10-20克,一日三次11. 天麻用于风邪头痛、健忘失眠之症煮水服用或炖汤,每次10-15克,一日两次12. 当归尾用于产后虚弱、血虚头晕之症煮水服用或炖汤,每次10-20克,一日两次13. 赤芍用于疮疖肿毒、痛经之症煎服或炖汤,每次10-15克,一日三次14. 白术用于湿盛脾虚、腹胀食少之症煎服或炖汤,每次5-15克,一日三次15. 白附子用于寒湿痹痛、腹痛泻痢之症煎服或炖汤,每次1-3克,一日两次请您谨记,中草药的用药必须遵循医嘱或中药师的指导。

在使用中草药之前,请了解自己的体质和症状,以确定适合您的草药和合理剂量。

未经专业指导,切勿擅自使用中草药治疗。

此外,中草药也存在一定的禁忌和副作用,请在使用之前详细了解中草药的禁忌症,并密切关注不良反应的出现。

如出现不适反应,请立即停止使用并就医。

中药用量标准大全中药是中国传统药物的重要组成部分,拥有悠久的历史和丰富的疗效。

中药的用量标准对于药物的疗效和安全性至关重要。

本文将介绍一些常见中药的用量标准,以便更好地使用中药治疗各种疾病。

1. 当归(Angelica sinensis)当归是一种常用的中药材,常用于妇科疾病的治疗。

根据中医药理论,当归能够补血活血、调经止痛。

一般情况下,当归的用量为6-15克,可以煮水泡服或煮汤饮用。

2. 人参(Panax ginseng)人参是一种具有兴奋中枢神经、增强免疫力的中药。

对于体虚乏力、心悸失眠等症状,人参是一个有效的药物选择。

一般情况下,人参的用量为3-9克,可以煎煮成汤或用来炖煮。

3. 陈皮(Pericarpium Citri Reticulatae)陈皮是一种具有健胃、理气作用的中药,常用于消化不良和胃脘胀满的治疗。

一般情况下,陈皮的用量为3-10克,可以入药方中煮汤或泡茶饮用。

4. 黄芩(Scutellaria baicalensis)黄芩是一种具有清热解毒、抗炎作用的中药,常用于感冒、咽喉炎等疾病的治疗。

一般情况下,黄芩的用量为6-15克,可以煎煮成汤或入药方中服用。

5. 丹参(Salvia miltiorrhiza)丹参是一种具有活血化瘀、舒筋活络的中药,常用于心脑血管疾病的治疗。

一般情况下,丹参的用量为6-15克,可以煮汤或入药方中服用。

6. 白芍(Paeonia lactiflora)白芍是一种具有补血、调经、止痛作用的中药,常用于妇科疾病的治疗。

一般情况下,白芍的用量为6-15克,可以煎煮成汤或入药方中服用。

7. 何首乌(Polygonum multiflorum)何首乌是一种具有补肾益精、黑发的中药,常用于肾虚、脱发等问题的治疗。

一般情况下,何首乌的用量为10-30克,可以煎煮成汤或入药方中服用。

以上仅是一些常见中药的用量标准,不同的中药对应的用量会有所不同,具体的用量应根据医生的建议和药方来确定。

200种常见中药材的药性用法200种常见中药材的药性用法1.?人参味甘,大补元气,止咳生津,调容养卫。

2.?黄芪性温,收汗固表,托疮生肌,气虚莫少。

3.?白术甘温,健脾强胃,止泻除湿,兼祛痰痞。

4.?茯苓味淡,渗湿利窍,白化痰涎,赤通水道。

5.甘草甘温,调和诸药,炙则温中,生则泻火。

6.?当归甘温,生血补心,扶虚益损,逐瘀生新。

7.?白芍酸寒,能收能补,泻痢腹痛,虚寒勿与。

8.?赤芍酸寒,能泻能补,破血通经,产后勿犯。

9.?生地微寒,能消湿热,骨蒸烦劳,兼消破血。

10.熟地微温,滋肾补血,益髓添精,乌须黑发。

11.麦门甘寒,解渴祛烦,补心清肺,虚热自安。

12.天门甘寒,能治肺痈,消痰止嗽,喘气有功。

13.黄连味苦,泻心除痞,清热明眸,厚肠止泻。

14.黄苓苦寒,枯泻肺火,子清大肠,湿热皆可。

15.黄柏苦寒,降火滋阴,骨蒸湿热,下血堪任。

16.栀子性寒,解郁除烦,吐衄胃痛,火降小便。

17.连翘苦寒,能消痈毒,气聚血凝,温热甚逐。

18.石膏大寒,能泻胃火,发渴头痛,解肌立妥。

19.滑石沉寒,滑能沉寒,解渴除烦,湿热皆可。

20.贝母微寒,止嗽化痰,肺痈肺痿,开郁除烦。

21.大黄苦寒,实热积聚,蠲痰润燥,疏通便闭。

22.柴胡味苦,能泻肝火,寒热往来,疟疾均可。

23.前胡微寒,宁嗽化痰,寒热头痛,痞闷能安。

24.升麻性寒,清胃解毒,升提下陷,牙痛可逐。

25.桔梗味苦,疗咽肿痛,载药上升,开胸利壅。

26.紫苏叶苦,风寒发表,梗下诸气,消除胀满。

27.麻黄味辛,解表出汗,身痛头疼,舒筋活血。

28.葛根味甘,祛风发散,温疟往来,止渴解洒。

29.薄荷味辛,最清头目,祛风化痰,骨蒸宜服。

30.羌活微温,祛风除湿,身痛头疼,舒筋活血。

31.独活辛苦,颈项难舒,两足湿痹,诸风能除。

32.知母味苦,热渴能除,骨蒸有汗,痰咳皆舒。

33.白芷辛温,阳阴头痛,风热瘙痒,排脓通用。

34.藁本气温,除头颛顶,寒湿可祛,风邪可屏。

35.香附辛苦,快气开郁,止痛调经,更消宿食。

中药用量标准大全中药是中国传统医学的重要组成部分,其用量的准确把握对于中药疗效的发挥至关重要。

本文将为您介绍一些常用中药的用量标准,帮助您更好地理解中药的应用。

一、黄连黄连是一味常用的中药,其用量的合理控制可以有效治疗一些胃肠疾病。

通常使用的黄连草药用量为3-10克,可根据不同病情酌情调整。

二、枸杞子枸杞子是一种具有滋补肝肾、明目等作用的中药材。

一般建议每次使用5-15克,可加入其他中药搭配使用。

三、当归当归常用于妇科疾病的治疗,其剂量需根据个体情况而定。

通常每次使用3-9克,煎汤饮用或加入其他中药配伍。

四、鸡血藤鸡血藤是一种常用的中药,用量适中可以治疗风湿、痛疾等病症。

一般用量为9-12克,可加入水中煎煮。

五、当归尾当归尾是中药材中的一种,用量需要根据不同情况进行调整。

一般建议使用6-15克,可用水煎汤或加入其他药材一同炮制。

六、川芎川芎是一味常用于妇科疾病治疗的中药。

常用的用量为3-9克,可视病情需要进行调整,一般配伍使用。

七、红花红花在中药应用中常用于疏经活血的治疗,其用量需根据不同情况而定。

一般建议每次使用3-10克,可煎汤冲服。

八、白花蛇舌草白花蛇舌草用于清热解毒,每次用量为9-12克,可与其他中药配伍使用。

九、金银花金银花常用于解热解毒,用量一般为6-15克,可饮汤或与其他中药搭配饮用。

十、柴胡柴胡是一种常用的中药,用量需准确掌握。

一般建议每次使用3-9克,可煎汤饮用或与其他草药搭配。

总结:中药用量的准确掌握对于疾病的治疗至关重要。

本文介绍了一些常见中药的用量标准,但需注意,用量的具体情况还需根据医生的建议和患者的实际情况来确定。

在使用中药时,一定要遵循医嘱,以免出现不良反应或者副作用。

希望以上信息对您有所帮助,祝您身体健康!。

中药用量标准大全中药用量标准是指中药使用的推荐剂量范围。

中药用量的确定与中药的性能特点、理论依据、临床实践和个体差异等因素有关。

本文将为大家介绍一些常见中药的用量标准。

1.芍药:每次9-15克,一日2-3次。

可作煎剂或用于外敷。

2.陈皮:每次3-10克,一日2-3次。

可作煎剂。

3.当归:每次10-15克,一日1-2次。

可作煎剂或用于外敷。

4.甘草:每次3-10克,一日2-3次。

可作煎剂或用于外敷。

5.白术:每次6-15克,一日2-3次。

可作煎剂。

6.枸杞子:每次6-15克,一日2-3次。

可作煎剂。

7.黄芪:每次6-30克,一日1-3次。

可作煎剂。

8.党参:每次6-30克,一日1-3次。

可作煎剂。

9.人参:每次3-15克,一日1-3次。

可作炮制或作煎剂。

10.三七:每次3-9克,一日1-2次。

可作炮制或作煎剂。

11.黄连:每次3-9克,一日1-2次。

可作煎剂。

12.茯苓:每次6-15克,一日2-3次。

可作煎剂。

13.防风:每次3-10克,一日2-3次。

可作煎剂或用于外敷。

14.白芍:每次9-15克,一日2-3次。

可作煎剂。

15.当归尾:每次10-15克,一日1-2次。

可作煎剂。

以上为一些常见中药的用量标准,但需要根据具体情况进行调整,特别是在儿童、孕妇、老年人、肝肾功能受损者等特殊人群使用时要慎重。

另外,中药的剂量还需要根据病情轻重、病程长短、个体差异等因素进行调整,最好在医生的指导下使用。

此外,还需要注意的是,中药剂量不可任意增加,超出合理用量可能导致中毒或副作用。

同时,中药的用量还需要根据煎煮方法的不同进行调整,如煮多久、加热强度、煎煮次数等都会影响到药材中有效成分的提取率。

总之,中药的用量标准是个复杂而庞大的系统,在使用中药时一定要遵循医嘱,遵循正确的用药原则,切勿盲目增减用量,以免产生不良反应。