初中历史:九上历史第2课《古代两河流域》

- 格式:doc

- 大小:1.42 MB

- 文档页数:9

教师姓名肖明英单位名称布尔津县初级中学填写时间2020.8.16学科历史年级/册九年级/上教材版本部编版课题名称第一单元第2课古代两河流域--汉谟拉比法典难点名称汉谟拉比法典难点分析从知识角度分析为什么难这一知识点距今时间遥远,身边没有课供参考的实物。

从学生角度分析为什么难学生对这一知识点课前了解较少。

难点教学方法1.通过图片引入课题,激起学生的兴趣,引导学生进行探索。

2.用法典原文让学生感受法典的真实性。

教学环节教学过程导入出示图片,告诉学生这就是汉谟拉比法典石柱。

我们今天要从三个方面去了解它,即法典的外观、法典的内容、法典的评价。

知识讲解(难点突破)第一部分:法典的外观《汉谟拉比法典》,现收藏于巴黎卢浮宫,它是刻在约3800年前的黑色玄武岩石柱上,石柱高2.25米,底部圆周长1.9米,顶部圆周长1.65米;法典文字部分共刻有8000个左右的楔形文字,分3500行垂直刻在石柱上,正文内容共282条。

第二部分:法典的内容这一部分可以分为柱头浮雕和文字内容两部分。

柱头浮雕左边的站立者为汉谟拉比,端坐者为太阳和正义之神沙马什,神将权杖交给汉谟拉比,这说明汉谟拉比在向他的子民宣称他的权力来自于神的授予。

文字部分的法典内容,我们可以从中选取一部分法律内容来了解:15.如果任何一个人将皇宫的奴隶,或者自由民的奴隶带到城市大门的外面,则他将被处以死刑。

196.如果一个自由民伤害了另一个自由民(同等地位)的眼睛,则他的眼睛也应该被毁去。

199.如果一个自由民伤害了一个奴隶的眼睛,或者折断了一个奴隶的骨头,则应该赔偿其(奴隶)价格的一半。

请同学们结合课本内容来回答三个问题:法典的对象都有哪些人?这些人在法典里地位平等么?法典维护的是什么阶层?学生通过阅读材料可以得出法典的对象是自由民和奴隶,其中自由民包括有公民权的自由民和无。

第2课古代两河流域(部编人教版九年级上)教材分析《古代两河流域》是部编人教版历史九上第2课,新的部编教材对世界古代史的内容进行了较大的重编.原人教版教材利用一节课讲述了除中国之外的亚非三大文明古国,而新教材则将其编为一个单元,分三课时,分别讲述了古代埃及,古代两河流域,古代印度三大文明古国的历史.古代两河流域是本单元的第2课,也是世界古代史的第2课.本课主要内容分为三个部分,古代两河流域文明;古巴比伦王国;《汉谟拉比法典》。

三部分内容之间环环相扣,层层深入。

古代两河流域创造了灿烂的人类古文明,古巴比伦王国是古代两河流域文明的代表,汉谟拉比统治时期是古巴比伦王国最强盛的时期,汉谟拉比制订的《汉谟拉比法典》是古代两河流域文明的象征。

学情分析本课的学习者是初三学生,经过两年多的初中生活,生理和心理上都有新的成长,精力旺盛,独立性增强,接受新知识和独立学习能力也趋于成熟,完全具有独立阅读教材,理解基础知识的能力。

但他们还是一群十五六岁的少年,精力充沛,但不耐久;活泼热情,但不深刻。

所以为激发他们的学习兴趣,吸引他们持久的注意力,本课要充分利用多媒体课件,增强课堂内容的直观性、趣味性。

充分利用古代两河流域文明的魅力—汉谟拉比法典的光辉在法学史上闪耀;古巴比伦王国的强盛;空中花园的神奇;楔形文字、太阴历和六十进位制等等,吸引同学们的兴趣。

在学习方法和技能方面,经过两年多的学习和历练,掌握了初步的历史学习方法,积累了一定的历史知识,具备了初步的自主学习能力,练习了合作探究的方法,这为学习本课基础知识和探究综合题目提供了条件;但鉴于同学们历史综合概括能力和材料分析能力欠佳,因此本课在安排自主学习和探究时,要注重基础知识、基本能力的训练,并提供大量课外史料,直观的让学生感受古代两河流域文明的先进,激发学生的学习兴趣。

帮助学生完成自主学习目标,更好的进行合作探究学习。

教学目标1.通过自主学习,概括古代两河流域文明所处的地理位置。

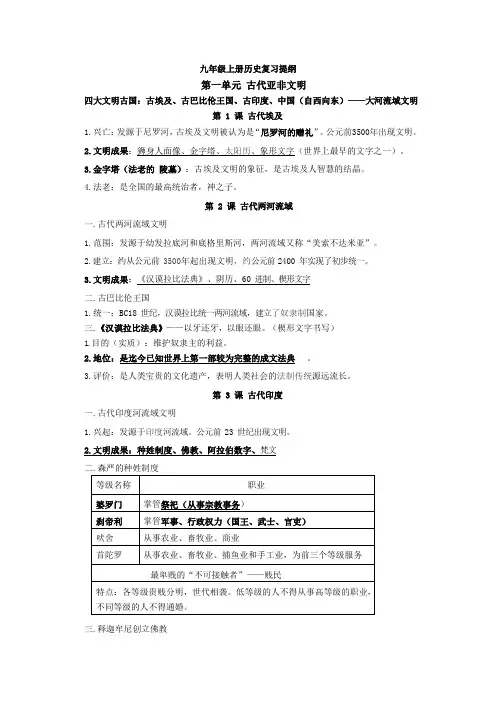

九年级上册历史复习提纲第一单元古代亚非文明四大文明古国:古埃及、古巴比伦王国、古印度、中国(自西向东)——大河流域文明第 1 课古代埃及1.兴亡:发源于尼罗河,古埃及文明被认为是“尼罗河的赠礼”。

公元前3500年出现文明。

2.文明成果:狮身人面像、金字塔、太阳历、象形文字(世界上最早的文字之一)。

3.金字塔(法老的陵墓):古埃及文明的象征,是古埃及人智慧的结晶。

4.法老:是全国的最高统治者,神之子。

第 2 课古代两河流域一.古代两河流域文明1.范围:发源于幼发拉底河和底格里斯河,两河流域又称“美索不达米亚”。

2.建立:约从公元前3500 年起出现文明,约公元前 2400 年实现了初步统一。

3.文明成果:《汉谟拉比法典》、阴历、60 进制、楔形文字二.古巴比伦王国1.统一:BC18 世纪,汉谟拉比统一两河流域,建立了奴隶制国家。

三.《汉谟拉比法典》——以牙还牙,以眼还眼。

(楔形文字书写)1.目的(实质):维护奴隶主的利益。

2.地位:是迄今已知世界上第一部较为完整的成文法典。

3.评价:是人类宝贵的文化遗产,表明人类社会的法制传统源远流长。

第 3 课古代印度一.古代印度河流域文明1.兴起:发源于印度河流域。

公元前 23 世纪出现文明。

2.文明成果:种姓制度、佛教、阿拉伯数字、梵文三.释迦牟尼创立佛教1.创立:公元前 6 世纪,乔达摩·悉达多创立佛教,被称为“释迦牟尼”。

2.教义:反对婆罗门的特权。

提出众生平等,宣扬“忍耐顺从”。

第二单元古代欧洲文明第 4 课希腊城邦和亚历山大帝国一.希腊城邦(海洋文明)1.兴起:公元前 8 世纪希腊出现城邦,特点是“小国寡民”;2.居民:分为公民和非公民,成年男性公民有参与统治的权利。

二.雅典的民主政治1.背景:伯里克利主政时期(伯里克利改革),雅典奴隶制民主政治发展到高峰。

2.表现:扩大公民的权利;公民大会是最高权力机构;建立了津贴制度。

3.局限性:只有成年男性公民具有公民权,占雅典人口绝大多数的外邦人、奴隶、妇女没有任何政治权利。

部编版初中历史九年级上册《第2课古代两河流域》优质课公开课课件、教案第2课【课程标准】通过《汉谟拉比法典》,初步了解古代两河流域文明【教学目标】1、知识与能力:(1)知道古代两河流域国家产生的时间和概况;(2)知道古巴比伦王国统一后的社会基本状况;(3)知道古代两河流域出现的文字是楔形文字;(4)理解《汉谟拉比法典》的重要历史价值;2、过程与方法:(1)初步学习通过网络或工具书,检索关键词搜集历史信息的方法;(2)初步学习根据图例,观察地图,提取历史信息的方法;(3)初步学习从历史文献中发现历史信息的方法;(4)通过前期的资料收集,学生分组展示各民族的文明成果,提高学生的兴趣和搜集资料的能力以及学生的语言表达能力;3、情感态度价值观:(1)人类文明是在适应与改造自然环境中发展起来的,不同的地理环境产生不同的文明成果;(2)人类的文化遗产是宝贵的,必须十分珍视;(3)古代亚非地区是世界古代文明的发祥地,引以为傲;【教学重难点】1、重点:两河流域地理位置;汉谟拉比统一两河流域;《汉谟拉比法典》的内容;2、难点:《汉谟拉比法典》的历史地位、实质及其影响;【教学方法】讲授法、小组合作、多媒体教学【教学课时】1课时【教学过程】(一)导入新课:引入星期制度、六十进位制,通过这两项文明成果的发源地导入新课。

(二)讲授新课:{整合教材,展示目录}1、识文明之源头2、展文明之成果3、析文明之缘由4、鉴文明之启示多媒体展示材料:人类学者指出了将文明与新石器时代的部落文化区别开来的文明的一些特征。

这些特征包括:城市中心、由制度确立的国家的政治权力、纳贡或税收、文字、社会分为阶级或等级、巨大的建筑物,各种专门的艺术和科学,等等。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》提问:文明的特征是什么?目录1 识文明之源头一、识文明之源头——古代两河流域文明产生的地理位置展示地图两幅,引导学生进行解读,并且完成基础知识大闯关1。

基础大闯关11、两河流域又称。

第2课古代两河流域

一、古代两河流域文明

1、“两河”,是指西亚的幼发拉底河与底格里斯河;两河流域,又称“美索不达米亚”,意即“两河之间的地方”。

2、两河流域的苏美尔人很早就发明了文字。

这种笔画构成的文字被称为“楔形文字”。

二、古巴比伦王国

1、公元前18世纪,第六代国王汉谟拉比建立了统一、强大的奴隶制国家。

史称古巴比伦王国。

2、汉谟拉比实行君主专制制度,加强中央集权,还制定了一部较为系统和完整的法典。

他在位时是古巴比伦王国最强盛的时期。

三、《汉谟拉比法典》

1、《汉谟拉比法典》是迄今已知世界上第一部较为完整的成文法典。

2、从法典中可知,古巴比伦分为拥有公民权的自由民、无公民权的自由民和奴隶三个严格的社会等级。

第2课《古代两河流域》教学设计教材分析《历史课程标准》要求:通过《汉谟拉比法典》,初步了解古代两河流域文明。

本课是部编版九年级上册第一的单元中的第二课,主要讲述在两河流域(底格里斯河和幼发拉底河)上崛起的完美古国——古巴比伦王国。

通过对本课的介绍,使学生对两河流域的概况及其古代发展有个较为清晰的理解。

教学目标1.通过阅读教材,能准确说出古巴比伦的地理位置、文明发源地、奴隶制小国兴起时间、统一的奴隶制国家建立时间及名称和文明遗存。

2.通过小组讨论,在教师提示下,归纳总结大河文明的产生与其地理环境的关系,正确分析古巴比伦成为文明古国的原因。

教学重难点【教学重点】《汉谟拉比法典》的内容及地位。

【教学难点】正确评价《汉谟拉比法典》。

教学过程【导入新课】展示图片:教师:图中暗绿色的部分像一弯新月。

被誉为古代世界七大奇迹之一的空中花园就建造在这片沃土上,它反映的是新巴比伦王国的故事。

那么,新巴比伦王国是如何建立的呢?今天就让我们一起学习《古代两河流域》这一课。

(设计意图)通过地图的展示,让学生直观地认识到古代两河流域的地理特点,关于空中花园的设问,可以引起学生对本课的兴起。

教师也可以使用体系化资源中“【课程引入】古代两河流域情境导入”情境视频导入,让学生了解古代两河流域的概况后再讲解新课。

过渡:古代西亚的两河流域是人类最早的文明发祥地之一,古巴比伦王国是古代两河流域文明发展的一个高峰。

本节课我们一起走进《古代两河流域》。

【讲授新课】一、古代两河流域文明1.两河流域的地理特征展示地图:《古代两河流域示意图》教师:请同学们观察地图,这里为何被称为两河流域?两河分别指的是哪两河?学生回答:幼发拉底河、底格里斯河。

教师总结:“两河”指西亚的幼发拉底河和底格里斯河。

两河流域又称“美索不达米亚”,意思是“两河之间的地方”。

这里大体上就是以今天伊拉克首都巴格达为中心的狭长地带。

2.两河流域的早期国家展示材料:和埃及尼罗河一样,底格里斯与幼发拉底这两条河,不但从南到北数千英里有舟楫之利,而且在其南端每年也有河水泛滥,形成沃土以利农耕。

初中历史教案古代两河流域教学目标:1. 知识与技能:了解古代两河流域的地理位置、气候特点以及河流对文明发展的影响。

掌握两河流域文明的重要历史事件、人物和成就。

2. 过程与方法:通过地图观察、文献阅读、图片展示等方法,培养学生对古代两河流域文明的认识和理解。

3. 情感态度与价值观:培养学生对人类文明发展历程的兴趣和好奇心,增强学生对多元文化的尊重和包容。

教学重点:1. 古代两河流域的地理位置和气候特点2. 两河流域文明的重要历史事件、人物和成就教学难点:1. 古代两河流域文明的发展和衰落原因2. 学生对多元文化的理解和尊重教学准备:1. 教材或历史资料2. 相关地图、图片、文献等教学资源教学过程:第一章:古代两河流域的地理与气候1.1 地图观察:让学生观察两河流域的位置,了解其位于亚洲西部的美索不达米亚平原。

1.2 气候特点:介绍两河流域的气候特点,如热带沙漠气候、季节性洪水等,以及这些特点对文明发展的影响。

第二章:苏美尔文明的兴起2.1 历史事件:介绍苏美尔文明的兴起背景,如农业发展、城市国家的形成等。

2.2 人物与成就:介绍苏美尔文明的重要人物和成就,如乌尔第三王朝的国王阿卡德、苏美尔文明的文学和艺术成就等。

第三章:阿卡德帝国与巴比伦帝国3.1 历史事件:介绍阿卡德帝国的建立和扩张,以及巴比伦帝国的兴起和衰落。

3.2 人物与成就:介绍阿卡德帝国的建立者阿卡德、巴比伦帝国的国王汉谟拉比等人物,以及他们的政治、法律和宗教成就。

第四章:古代两河流域的经济与社会4.1 农业发展:介绍两河流域的农业发展,如灌溉系统、农作物种植等。

4.2 社会结构:介绍两河流域的社会结构,如贵族、农民、奴隶等社会阶层的存在和相互关系。

第五章:古代两河流域的文化与艺术5.1 文学成就:介绍两河流域的文学成就,如《吉尔伽美什史诗》等。

5.2 艺术特点:介绍两河流域的艺术特点,如壁画、雕塑、建筑等,并分析其对后世艺术发展的影响。

(第2课古代两河流域)教学设计思路在(义务教育历史课程标准)〔2022年版〕中,与第2课相关的内容要求为:通过(汉谟拉比法典),初步了解古代两河流域文明。

〔一〕精研教材:充分利用各类课程资源1.理清课程结构突出重点难点这一单元作为世界古代史的开篇,分别介绍古代亚非的三个大河文明,古代两河流域文明就是其中之一。

再加上以前学过的黄河流域的中国,这些文明都制造了辉煌明媚的历史,为世界文明的开展做出了杰出奉献。

本课分为三个小标题:古代两河流域文明、古巴比伦王国和(汉谟拉比法典)。

其结构层层深刻,古巴比伦王国是古代两河流域文明开展的顶峰,(汉谟拉比法典)是古巴比伦王国留下的珍贵文化遗产。

依据课程标准,课文对(汉谟拉比法典)的介绍最为详尽,以点见面,让我们以此为窗口,可以清楚地了解古巴比伦社会。

为表达这一课程结构,我将其设计为板书,在上课的过程中,一步步完善,使学生能够从整体上把握,从而由浅入深地明确本课的重点。

2.深挖各种教学资源两河流域有着明媚的古代文明,可以挖掘的历史资料非常繁多。

既有课本给出的文字、图片等材料,也有相关的通史著作、资料汇编和丰富的视听资源,如纪录片等。

在使用这些资源时就要有所筛选和侧重,我遵循以下两个原则:〔1〕目标性原则〔2〕精选性原则所谓目标性原则是指依据教学目标的需要,选择相应的课程资源,使学生运用这些资源更好地达成教学目标。

而精选性原则是指历史课程资源多种多样,要对各种资源进行筛选,选取反映历史真实状况、具有典型性、代表性的资源,使资源的利用有助于学生对学习重点的理解。

例如,本课的重点是(汉谟拉比法典),那么就需要选择法典的原文让学生解读,从而了解古巴比伦社会;而法典的内容多达282条,就需要精选出最能反映其社会特点的条文来。

再比方,两河流域的相关纪录片有好几部,短短一节课也不能都展示给学生看,那么依据教学目标我精选了卢浮宫博物馆古代东方艺术馆馆长介绍法典石柱的一段,来加深学生印象。

《古代两河流域》教学设计一.教学分析教材分析:本课是统编版初中历史九年级上册第一单元《古代东方文明》的第二课,主要介绍了古代两河流域的地理环境、文化特征和历史贡献。

本课的核心知识点有:古代两河流域的地理环境;古代两河流域的文化特征;古代两河流域的历史贡献。

学情分析:学生对于古代两河流域文明可能缺乏足够的认知和兴趣,需要通过多媒体资源和实物展示来激发他们的好奇心和探究欲。

学生可能对于两河流域的地理位置、民族名称、历史事件等内容感到陌生和混淆,需要通过地图、时间线、图表等方式来帮助他们理清思路和记忆要点。

学生可能对于两河流域文明的历史贡献感到难以理解和评价,需要通过对比、分析、讨论等方式来引导他们发现其内在价值和意义。

二.核心素养1.能够通过观察两河流域的地理环境、文化特征和历史贡献,获取相关的历史信息和证据。

(唯物史观、史料实证)2.能够通过对比、归纳、推理等方式,分析两河流域文明的形成原因、发展过程和影响因素。

(唯物史观、历史解释)3.能够从两河流域文明中发现与中华文明的共同点和联系,增强对自己民族文化的认同感和自豪感。

(历史解释、家国情怀)三.教学重难点- 本课的教学重点是两河流域文明的历史贡献,即让学生了解并评价两河流域文明在文字、法律、数学、天文等方面对人类文明发展的影响和意义。

- 本课的教学难点是两河流域文明与中华文明的比较与联系,即让学生探究并发现两河流域文明与中华文明在地理环境、社会制度、宗教信仰等方面的异同与互动。

四.教学方法讲授法、讨论法、案例分析法五.教学过程(一)新课导入教师活动:- 教师播放一段两河流域的风光视频,并提问:你们看到的这个地方是哪里?它有什么特别的地方?- 教师展示一张两河流域文明的楔形文字图片,并提问:你们看到的这个东西是什么?它有什么用途?- 教师引导学生回答,介绍楔形文字的概念、特点和功能,如最早的文字、由楔形符号组成、用于记录信息等。

- 教师总结:通过这些图片和视频,我们可以看出,两河流域是一个非常古老而又神奇的地方,它是世界上最早出现文明的地区之一,它的文明对人类历史发展有着重要的贡献。

初中历史教案古代两河流域教学目标:1. 知识与技能:了解古代两河流域的地理位置、苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦帝国等历史知识。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨、分析资料等方法,提高学生对古代两河流域历史文化的认识。

3. 情感态度与价值观:培养学生对人类文明发展的兴趣,增强民族自豪感,提高历史责任感。

教学重点:1. 古代两河流域的地理位置及其对文明发展的意义。

2. 苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦帝国的兴衰过程。

教学难点:1. 古代两河流域文明的特点及其对后世的影响。

2. 分析古代两河流域文明产生的原因及其发展规律。

教学准备:1. 教材《初中历史》相关章节。

2. 参考资料、图片、地图等教学资源。

教学过程:一、导入新课1. 展示两河流域地图,引导学生关注其地理位置。

2. 提问:“你们知道古代两河流域是哪个地区吗?它为什么被誉为人类文明的摇篮?”二、自主学习1. 让学生自主阅读教材,了解古代两河流域的文明发展历程。

2. 学生分享学习心得,教师点评并总结。

三、课堂讲解1. 讲解古代两河流域的地理位置及其对文明发展的意义。

2. 介绍苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦帝国的兴衰过程。

3. 分析古代两河流域文明的特点及其对后世的影响。

四、合作探讨1. 学生分组讨论:古代两河流域文明产生的原因及其发展规律。

2. 各组汇报讨论成果,教师点评并总结。

五、课堂小结1. 教师总结本节课的主要内容。

2. 强调古代两河流域文明对人类历史的重要地位。

教学反思:本节课结束后,教师应认真反思教学效果,针对学生的掌握情况,调整教学策略,以提高学生对古代两河流域历史文化的认识。

关注学生的学习兴趣和个性发展,激发学生对历史学科的热爱。

六、古代两河流域的文明成就教学目标:1. 知识与技能:了解古代两河流域的文明成就,如文学、艺术、科技等。

2. 过程与方法:通过自主学习、合作探讨,分析古代两河流域文明成就的特点及其对后世的影响。

3. 情感态度与价值观:培养学生对古代两河流域文明的尊重和认同,提高民族自豪感。

初中历史教案古代两河流域教学目标:1. 知识与技能:了解两河流域的自然地理环境,知道苏美尔文明和阿卡德王国的建立。

掌握汉谟拉比法典及其历史意义。

掌握古巴比伦、亚述和新巴比伦等古国的历史。

2. 过程与方法:通过地图和图片了解两河流域地理位置和河流走向。

通过图片和文献资料,使学生直观感知苏美尔文明成就。

通过文献资料,使学生了解古代两河流域的科技、文化和社会生活。

3. 情感态度价值观:认识人类文明的发展离不开适宜的地理环境,感悟人与自然和谐共生的智慧。

认识古巴比伦文明对后世的影响。

教学重点:1. 两河流域的自然地理环境。

2. 苏美尔文明和阿卡德王国的建立。

3. 汉谟拉比法典及其历史意义。

4. 古巴比伦、亚述和新巴比伦等古国的历史。

教学难点:1. 汉谟拉比法典的内涵和影响。

2. 古巴比伦、亚述和新巴比伦等古国的历史变迁。

第一章:两河流域的自然地理环境教学内容:1. 两河流域的地理位置和河流走向。

2. 两河流域的气候特点和农业生产。

教学活动:1. 展示两河流域的地图和图片,引导学生了解其地理位置和河流走向。

2. 分析两河流域的气候特点,引导学生理解其对农业生产的影响。

作业:1. 绘制两河流域地理位置图。

第二章:苏美尔文明和阿卡德王国的建立教学内容:1. 苏美尔文明的出现及其特点。

2. 阿卡德王国的建立及其对苏美尔文明的整合。

教学活动:1. 展示苏美尔文明的图片和文献资料,引导学生了解其特点。

2. 分析阿卡德王国的建立背景及其对苏美尔文明的整合作用。

作业:1. 绘制苏美尔文明发展timeline。

第三章:汉谟拉比法典教学内容:1. 汉谟拉比法典的背景和制定过程。

2. 汉谟拉比法典的主要内容和影响。

教学活动:1. 展示汉谟拉比法典的图片和文献资料,引导学生了解其背景和制定过程。

2. 分析汉谟拉比法典的主要内容,引导学生理解其对后世的影响。

作业:1. 绘制汉谟拉比法典的structure。

第四章:古巴比伦、亚述和新巴比伦等古国的历史教学内容:1. 古巴比伦王国的建立及其成就。

初中历史古代两河流域教案范文总汇一、教学目标:1. 让学生了解古代两河流域的地理位置、气候特点以及河流对当地居民生活的影响。

2. 通过学习苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦帝国等历史事件,使学生掌握古代两河流域文明的发展脉络。

3. 培养学生对古代两河流域文明的认同感和自豪感,提高学生的历史文化素养。

二、教学内容:1. 古代两河流域的地理位置与气候特点2. 河流对古代两河流域居民生活的影响3. 苏美尔文明的起源与发展4. 阿卡德王朝的建立与衰落5. 巴比伦帝国的繁荣与灭亡三、教学重点与难点:1. 教学重点:古代两河流域文明的发展历程,苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦帝国的主要历史事件。

2. 教学难点:古代两河流域文明的起源与发展原因,以及各个王朝的更迭关系。

四、教学方法:1. 采用多媒体教学,展示古代两河流域的图片、地图、文物等资料,增强学生对历史事件的直观感受。

2. 采用案例分析法,以苏美尔文明、阿卡德王朝、巴比伦帝国为例,深入剖析古代两河流域文明的发展特点。

3. 组织学生进行小组讨论,引导学生思考古代两河流域文明对后世的影响和启示。

五、教学步骤:1. 导入新课:简要介绍古代两河流域的地理位置和气候特点,激发学生的学习兴趣。

2. 讲解河流对古代两河流域居民生活的影响,引导学生了解河流在文明发展中的重要作用。

3. 讲述苏美尔文明的起源与发展,分析其对古代两河流域文明的影响。

4. 介绍阿卡德王朝的建立与衰落,引导学生认识王朝更迭对文明发展的影响。

5. 讲述巴比伦帝国的繁荣与灭亡,总结古代两河流域文明的发展特点。

6. 课堂小结:回顾本节课所学内容,强调古代两河流域文明的重要历史地位。

7. 布置作业:让学生结合所学内容,课后查阅相关资料,深入了解古代两河流域文明的发展历程。

六、教学拓展:1. 对比古代两河流域文明与其他古文明的特点,如古埃及文明、古印度文明等,让学生了解不同文明的发展轨迹。

2. 探讨古代两河流域文明对后世的影响,如楔形文字、法律制度、建筑风格等。

部编版:九上历史第2课《古代两河流域》

部编版:九上历史《第2课古代两河流域》预习提纲

人教版:九上历史第2课《古代两河流域》

部编版:九上历史第2课《古代两河流域》微课

部编版:九上历史第2课《图解法谟拉比法典》

部编版:九上历史第2课《古代两河流域》课件欣赏

部编版:九上历史第2课《古代两河流域》知识点,常考的都有!

第2课古代两河流域

部编版:九上历史《开学第一课》

部编版:九上历史第1课《古代埃及》

部编版:九上历史《第1—2单元填空式复习提纲》

部编版:九上历史《第1—2单元复习课件》

部编版:九上历史第1单元《古代亚非文明》考点归纳部编版:九上历史《全册背诵手册(1—21课)》。