唐太宗 历史人物评说 高中 试题经典 历史试题

- 格式:ppt

- 大小:1.20 MB

- 文档页数:29

唐太宗的“贞观之治”一、概况:唐太宗统治过程中,出现了政治清明、社会安定、经济恢复和发展、文化繁荣、民族团结、中外交往频繁的升平景象,史称“贞观之治”。

二、原因:唐太宗在统治过程中,能够吸取隋亡的教训,居安思危,任用贤良,虚怀纳谏,实行轻徭薄赋、舒缓刑罚的政策,文德治国,完善科举,延揽人才,励精图治,对少数民族采取团结、平等政策,对外采取积极友好开放的政策。

三、主要表现:1、政治方面:惟贤才是用,选官不避亲仇(提拔魏征);虚怀纳谏(魏征直言);用人扬长避短(房谋杜断)。

(学思之窗:作为封建帝王最应具备的素质是把握统治策略、制定统治大政方针的能力和知人善任的本领。

同时必须听取不同意见和建议,才能做出正确的抉择。

)2、经济方面:休养生息,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋,“存百姓”。

3、法律方面:慎用刑法,《唐律》体现仁义为本,刑罚为末的原则。

4、文化方面:文德治国,崇儒尊孔。

完善科举,进士科人才济济。

5、民族关系方面:采取“战而后和”的策略,对不同的民族地区采取不同的统治措施,促进民族团结和发展。

具体措施:◇武力征服(战而后和)①设置羁縻府州(东突厥归附唐朝后,唐在当地设羁縻府州,任命突◇设置管理机构首领为都督,可以世袭。

后成为唐代管辖民族地区的一种地方制度)②设置都护府——安西都护府(都护府是军政机构,直接派官员、驻军队、管理边疆)◇册封少数民族首领◇和亲——文成公主嫁松赞干布(西北各族首领尊请唐太宗为“天可汗”,他们的后嗣由唐册封)评价:①民族团结政策加强了唐与少数民族之间的关系,有利于加强对边疆的管辖,也为唐朝盛世局面的出现提供有利的条件。

②有利于少数民族吸收汉族先进的文化,促进了少数民族经济的发展。

【教学拓展】唐朝民族团结和发展的原因:①唐朝作为我国历史上的封建盛世之朝,为大规模开展民族交往提供了物质条件;②唐朝高度发达的经济文化,也对周边各族具有强大的吸引力;③唐朝辽阔的疆域、发达的交通,都为中原与边疆的沟通、交流创造了有利条件;④唐朝实行开明的民族政策6、对外关系方面:采取积极友好开放的对外政策,对外来文化采取兼收并蓄的方针,大大增强了中外经济、文化的交流,促进亚洲各国的文明进步。

二盛唐伟业的奠基人——唐太宗1.唐太宗论“明君”执政之“君道”,为此后历代帝王所推崇。

阅读材料,完成下列要求。

材料贞观元年,太宗令长孙无忌和房玄龄修定法律,并说“法者,非朕一人之法,乃天下之法”,不可“任情以轻重”。

此后,太宗又提出:“以天下之广,四海之众,千端万绪……岂得以一日万机,独断一人之虑也……岂如广任贤良,高居深视,法令严肃,谁敢为非?”贞观二年,太宗问魏征:“何谓为明君?”魏征说:“君之所以明者,兼听也。

”太宗以为然,并说“主欲知过,必藉忠臣”“冀凭直言鲠议,致天下太平”。

贞观期间,太宗屡屡对“一士之谔谔(直言)”表示“此言是也,当为卿改之”,并赐绢帛。

贞观六年,太宗对侍臣说:“‘可爱非君,可畏非民’,天子者,有道则人推而为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。

”——摘编自袁行霈《中华文明史》(1)根据材料,就“明君”执政概括唐太宗的“君道”内涵。

(2)从帝王政治的视角出发,综合评价唐太宗的“君道”。

参考答案(1)内涵:严肃法令,遵守法律;减少独断,广任贤良;兼听纳谏,鼓励直言。

(2)评价:唐太宗的“君道”是古代开明政治的典范,促成了封建治世的出现,成为古代治者的“明君”理想;但唐太宗的“君道”是为了维护李唐王朝的统治,其实施有赖于帝王的个人品质,唐太宗晚年背离了自己的这一“君道”。

2.阅读材料,完成下列要求。

材料唐太宗吸取隋朝灭亡的教训,非常重视老百姓的生活。

他强调以民为本,常说:“舟所以比人君,水所以比黎庶,水能载舟,亦能覆舟。

”太宗即位之初,下令轻徭薄赋,让老百姓休养生息。

太宗认识到虚怀纳谏的重要性,从谏如流,他在位20多年间,进谏的官员不下30余人,其中大臣魏征一人所谏前后200余事,数十万言,皆中切时弊,对改进朝政很有帮助。

太宗十分重视人才的选拔,他认为只有选用大批具有真才实学的人,才能达到天下大治,因此他求贤若渴,曾先后5次颁布求贤诏令,并增加科举考试的科目,扩大应试的范围和人数,以使更多的人才显露出来。

1.2 盛唐伟业的奠基人--唐太宗学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、单选题1.唐太宗大败东突厥,俘虏东突厥的首领是()A.皮罗阁B.颉利可汗C.大祚荣D.骨力裴罗【答案】B【解析】试题分析:突厥族是我国北方古老的少数民族,在隋初分裂为东西二部后,强大的东突厥不断骚扰唐朝边郡,629年,唐太宗发兵10余万打败他们,并俘获其首领颉利可汗,唐太宗对东突厥降众及依附于突厥的各族执行比较开明的政策,在当地设羁縻府州,任命突厥贵族做都督来管理,因而受到他们的拥戴,被尊为“天可汗”,答案为B。

考点:大唐盛世的奠基人唐太宗点评:此题难度不大,主要考查学生对相关史实的掌握程度,尤其要理解唐太宗开明民族政策的体现和作用。

2.唐太宗对侍臣言道:“天子者,有道则人推而为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。

”唐太宗的下列做法能体现该认识的是①发动玄武门之变②轻徭薄赋③慎用刑罚④推行均田制第1页/共10页A.①②③B.①②④C.①③④D.②③④【答案】D【解析】题干中唐太宗认为天子为政有道人们就会让他当皇帝;如果无道人们则不会让他当,实在是令人心生畏惧。

唐太宗为夺取政权策划“玄武门之变”,该事件是皇室里的皇位之争,与材料无关,故①项错误。

为了医治战争创伤,唐太宗实行休养生息的政策,不夺农时,推行均田制,轻徭薄赋;同时唐太宗从民本思想出发,慎用刑法,认为“死者不可再生,用法务在宽简”,故②、③、④项正确。

故选D。

3.贞观初,太宗谓侍臣日:“朕每思伤其身者不在外物,皆由嗜欲以成其祸。

其耽嗜滋味,玩悦声色,所欲既多,所损亦大,既妨政事,又扰生民……朕每思此,不敢纵逸。

”下列措施中最能体现唐太宗这一思想的是A.选贤任能,虚怀纳谏B.文德治国,崇儒尊孔C.民族团结,对外开放D.节俭戒奢,爱民恤民【答案】D【解析】材料中关键信息“不敢纵逸”反映了唐太宗体恤人民、注重节俭,故选D。

高中历史中外历史人物评说1-3单元测试题注意事项:1、本试卷备有答题卡,请在答题卡上作答,否则无效。

2、本卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题),考试时间60分钟,满分100分。

一.选择题:(共45题,每题2分,共90分每题所列的四个选项中只有一个选项是符合题目要求的)1.“创新”是一个国家,一个民族不断发展的灵魂。

下列措施属于秦始皇首创的有①确立皇帝制度②推行郡县制③修筑长城④统一货币、文字、度量衡A.①③ B.①③④ C.①④ D.①②③④2.易中天在《帝国的终结》中说“秦,虽死犹存,它亡得悲壮。

”从政治上看“秦,虽死犹存”主要是指A.统一度量衡、货币B.开创皇帝制度C.中央建立三公九卿制D.建立统一国家和中央集权制3.据《资治通鉴》记载,在贞观年间“天下大稔(丰收),流散者咸归乡里,斗米不过三四钱,终岁断死刑才二十九人。

东至于海,南及五岭,皆外户不闭,行旅不资(携带)粮,取给于道路焉。

”这一记载①反映了贞观年间经济发展②反映了贞观年间的社会安定③过分地粉饰和美化贞观之治④完全不符合唐初的实际A.①② B、③④ C.①②③ D.①②③④4.“君,舟也;人,水也。

水能载舟,亦能覆舟。

”唐太宗引用此语的原因是()A.唐太宗任贤纳谏 B.唐太宗遍读诸子百家之书C.隋朝灭亡的教训 D.贞观之治的繁荣景象5.下列对文成公主入藏所起作用的叙述正确的是A.加强了唐对吐蕃的管辖 B.促进了吐蕃社会经济文化的发展C.唐与吐蕃已经“和同为一家” D.松赞干布归附唐朝6.有同学要写关于唐太宗民族政策的论文,看到《旧唐书》称:“贞观三年……中书侍郎颜师古奏言:‘昔周武时,天下太平,远国归款,周史乃书其事为《王会篇》,今万国来朝,至于此辈章服(绘有图文以区别等级的礼服)实可图写,今请撰为《王会图》。

’从之。

”对这段史料应采取的态度是A. 有夸大其词之嫌 B. 人物、时间、对话记录完整,可信度高C. 属于佞臣谄媚之言,不足取信 D. 符合课本结论,客观真实7.康熙帝用武力消灭某某X氏政权,设某某府,隶属某某省,某某重新统一于中央政府管辖之下。

第二课大唐盛世的奠基人唐太宗一、选择题唐太宗是大唐盛世的奠基人,他统治时出现了中国历史的盛世时期“贞观之治”。

据此回答1~4题。

1、唐太宗曾多次说过:“君,舟也;人,水也。

水能载舟,亦能覆舟。

”“天子者,有道则人推而为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。

”这些看法表明唐太宗()A.正确认识到人民群众力量的伟大B.认真总结了隋灭亡的教训C.清醒地看到了身为天子的危险处境D.及时制定了防止“覆舟”的统治政策2、唐太宗善于用人和纳谏,其根本目的是()A.当一代贤明君主 B. 减少决策失误C.笼络人才 D. 维护封建统治3、唐太宗认为“为政之要,惟在得人”。

据此,他采取的措施有()A.选贤任能、虚怀纳谏 B. 轻徭薄赋、劝课农桑C.力倡节俭、禁造台榭 D. 限制佛教、裁汰僧尼4、“夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶繁荣。

君能清静,百姓何得不安乐乎?”反映了唐太宗()A.民贵君轻的思想 B. 农业为本的思想C.君治为本的思想 D. 心存百姓的思想唐太宗促进了民族的团结和发展,推动了中华民族的继续发展。

据此回答5~7题。

5、下列关于文成公主入藏所起作用的评述,不正确的是() A.为吐蕃的经济文化发展作出了贡献B.表明了唐太宗开明的民族政策C.加强了唐政府对吐蕃的管辖D.表明了唐蕃之间的友好关系6、唐太宗一反前代“贵中华,贱夷狄”的做法,而抚九族以仁,这一政策说明当时() A.统治者放弃了对边疆用兵B.统治者的民族政策比较开明C.各族之间关系一直非常和睦D.统治者通过册封各族首领以巩固边防7、《步辇图》描绘了松赞干布的使臣向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是() A.采用册封的方式迫使少数民族政权臣服唐政府B.凭借先进的经济文化形成对周遍民族的巨大向心力C.通过互派使者的方式维持与少数民族的友好关系D.通过和亲的手段有效加强对边疆地区的管辖唐太宗对中外交往采取积极友好的态度,对中外文化采取开放的政策,推动了中外交往。

课时跟踪检测(二)大唐盛世的奠基人唐太宗一、选择题(每小题4分,共24分)1.中国著名作家柏杨曾言:“然而,中国人应该庆幸李世民先生夺嫡成功,李世民为中国带来名垂千古的‘贞观之治’,成为治世的典范。

”李世民“夺嫡成功”的关键性事件是( )A.李渊父子晋阳起兵B.李世民发动玄武门之变C.李渊内禅于李世民 D.长安“文学馆”的设立解析:选 B 李世民通过发动玄武门之变射杀长兄李建成和弟弟李元吉,李渊得知后惊愕但无奈,只好下诏立李世民为太子,据此可知B项正确。

A、D两项与题干无关;C项是“夺嫡成功”的结果而非原因。

2.司马光曾谈及唐初名臣裴矩道:“裴矩佞于隋而忠于唐,非其性之有变也。

君恶闻其过,则忠化为佞,君乐闻直言,则佞化为忠。

”这种现象的形成主要得益于( ) A.贞观之初的社会经济得以复兴B.唐太宗虚怀纳谏C.唐朝初期吏治清明、学术自由D.三省六部制发挥了实效解析:选 B 材料阐述的是唐朝贞观年间出现了直言进谏的现象,这主要得益于唐太宗的虚怀纳谏,故B项正确。

A、D两项与进谏、纳谏无关;C项是直言进谏、纳谏现象的影响,而非原因。

3.唐太宗的治国理念之一是“民本”思想。

下列表述最能体现此思想的是( ) A.吏者,民之本纲者也,故圣人治吏不治民B.天子者,有道则人推而为主,无道则人弃而不用C.若安天下,必须先正其身,未有身正而影曲,上治而下乱者D.凡营衣食,以不失时为本。

夫不失时者,在人君简静乃可致耳解析:选D A项表明韩非子把官吏比喻为治民的“本纲”,认为圣明的君主不是直接管理民众,而是通过管理好官吏去治理国家,要重视吏治;B项强调的是君主道德的重要性;C项表明为人纯正,可以安定天下,强调公正的重要性;以上三者都与“民本”思想无关,均排除。

D项表明统治者强调要想让人民耕种不失时,国家的政策就应当精简,让人民休养生息,体现了“民本”思想,故D项正确。

4.唐代的民族政策,除了朝贡、和亲外,在边区还设立羁縻都护府,任命当地部族领袖为都护府长官,都护府享有高度的自治权。

人教版选修4中外历史人物评说1.2大唐盛世的奠基人唐太宗同步测试卷人教版选修4中外历史人物评说1.2大唐盛世的奠基人唐太宗同步测试卷一、选择题1. 唐太宗说:“以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于事稳便,方可奏行。

岂得以一日万机,独断一人之虑也。

”材料表明他主张( )A.发挥宰相等大臣的议政权 B.君权与相权相互制衡C.中央权力重心应当下移 D.君主不应实现专制统治2. 唐朝时,回纥首领请开“参天可汗道”,政府应允。

关于这条道路,下列说法中不正确的是…( )A.开通于唐太宗时期 B.是唐代民族融合不断加强的见证C.为地区间商旅活动提供了方便 D.直接导致了回纥各部归附唐朝3. “玄武门之变”对唐朝产生的影响是( )A.奠定了唐统一全国的基础 B.加剧了唐统治阶级内部的矛盾C.为李世民控制唐政权扫清了道路 D.加速了唐政权的灭亡4. 唐太宗曾评价一大臣说,“随时谏正,多中朕失,如明镜鉴形,美恶必见”,他评价的大臣是( )A.李靖 B.魏征 C.房玄龄 D.杜如晦5. “玄武门之变”实质上是( )A.中央和地方权力之争的反映 B.统治阶级内部矛盾的反映C.革新与守旧势力之间的斗争 D.民主与专制势力的较量6. 唐太宗选官不拘一格,最能体现他“外举不避仇”的用人风格的是( ) A.提拔尉迟敬德 B.提拔房玄龄 C.起用杜如晦 D.重用魏征7. 唐太宗进一步完善了科举制度,这一制度的进步意义主要是( ) A.扩大了封建统治的社会基础 B.对皇帝专制权力有一定的抑制作用C.促进了古代社会文化的发展 D.削弱了显贵的特权8. 观察下图,图中的人物密切了唐朝和哪一民族之间的联系( )1 / 5文成公主A.吐蕃B.西突厥 C.东突厥 D.回鹘)9. 观察下图,与下图相关的历史事件(A.稳定了唐朝对西北民族地区的统治 B.进一步扩大了唐朝统治区域C.扩大了唐朝同亚非等地区的交流 D.加强了汉藏两族的交流与团结10. 李世民登基做皇帝之前,曾在长安设立“文学馆”,主要是为了( ) A.收罗人才以扩展政治势力 B.加强对外经济文化交流C.适应科举考试发展的需要 D.密切同少数民族的交往11. 唐太宗在《帝范》中写道:“若崇美以广德,则业泰身安,若肆情以从非,则业倾而身丧。

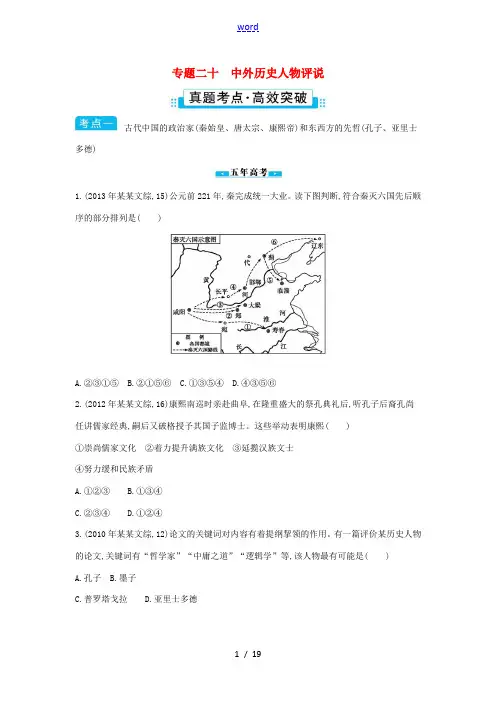

专题二十中外历史人物评说古代中国的政治家(秦始皇、唐太宗、康熙帝)和东西方的先哲(孔子、亚里士多德)1.(2013年某某文综,15)公元前221年,秦完成统一大业。

读下图判断,符合秦灭六国先后顺序的部分排列是( )A.②③①⑤B.②①⑤⑥C.①③⑤④D.④③⑤⑥2.(2012年某某文综,16)康熙南巡时亲赴曲阜,在隆重盛大的祭孔典礼后,听孔子后裔孔尚任讲儒家经典,嗣后又破格授予其国子监博士。

这些举动表明康熙( )①崇尚儒家文化②着力提升满族文化③延揽汉族文士④努力缓和民族矛盾A.①②③B.①③④C.②③④D.①②④3.(2010年某某文综,12)论文的关键词对内容有着提纲挈领的作用。

有一篇评价某历史人物的论文,关键词有“哲学家”“中庸之道”“逻辑学”等,该人物最有可能是( )A.孔子B.墨子C.普罗塔戈拉D.亚里士多德4.(2009年某某文综,17)中俄《尼布楚条约》中说,“凡岭南一带土地及流入某某大小诸川,应归中国管辖;其岭北一带土地及川流,应归俄国管辖”。

对条约中的“中国”,理解正确的是( )①这里的“中国”指中原地区②清朝第一次使用了“中国”国号③清政府对外不再使用“大清”的朝号④表明清朝行使和维护的是中国的主权A.①②B.①③C.②④D.③④5.(2013年全国新课标文综Ⅰ,48)中外历史人物评说材料韩愈是唐中后期著名文学家、思想家。

当时皇帝崇信佛教,耗费大量财富。

韩愈力加谏阻:“佛本夷狄之人,与中国言语不通,衣服殊制,口不言先王之法言,身不服先王之法服,不知君臣之义,父子之情。

”当时士大夫热衷于辞藻绮丽、对仗工整但空洞无物的骈体文,朝廷亦将之作为选才重要标准。

韩愈首倡“古文运动”,主X文章应仿先秦散文,“文以载道”。

在他看来,由尧、舜、禹、汤、文王、武王、孔子、孟子依次相传的“道”,在孟子死后失传,他承担起了重续“道统”的责任。

韩愈提倡的“道统”就是孔孟的仁义道德思想,同时也作了一些新的阐释。

历史人物评说高考题一1.(2015·福建文综·41)(16分)历史请在A、B、C三题中任选一题作答。

答题时请在答题卡对应位置上填涂选答的题号。

C【选修4——中外历史人物评说】阅读下列材料,回答问题。

材料一御史台是唐代的最高中央监察机关。

唐太宗注意以御史治吏。

他采纳御史大夫李乾祐的奏请,增设殿中侍御史和监察御史各二人。

贞观末年,‚于台中臵东西二狱‛,委御史台有‚鞫(jū:审问)案禁系‛之权。

——摘编自邱永明《中国古代监察制度史》材料二人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。

主若自贤,臣不匡正,欲不危败,岂可得乎?故君失其国,臣亦不能独全其家。

至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡……朕每闲居静坐,则自内省。

恒恐上不称天心,下为百姓所怨。

但思正人匡谏,欲令耳目外通,下无怨滞。

——摘自吴兢的《贞观政要》卷二《求谏》(1)据材料一,概括唐太宗以御史治吏的主要特点。

(6分)(2)材料二中唐太宗认为隋亡的主要原因是什么?综合上述材料,分析唐太宗是如何做到君明臣廉的。

(10分)【考点】唐太宗【解析】(1)第一小问特点,根据材料一‚增设殿中侍御史和监察御史各二人‛、‚于台中臵东西二狱‛可以归纳为增加人数,增设下属部门;根据材料一‚委御史台有‘鞫(jū:审问)案禁系’之权‛可以归纳为扩大职权(赋予拘禁权力)。

(2)第一小问原因,根据材料二‚至于隋炀帝暴虐,臣下钳口,卒令不闻其过,遂至灭亡‛可以归纳为隋炀帝暴政;大臣不敢进谏。

第二小问分析,从材料一可以看出通过御史制度约束官吏。

从材料二‚人欲自照,必须明镜;主欲知过,必藉忠臣。

主若自贤,臣不匡正,欲不危败,岂可得乎?‛、‚朕每闲居静坐,则自内省。

恒恐上不称天心,下为百姓所怨。

但思正人匡谏,欲令耳目外通,下无怨滞‛等信息可以归纳为自省、纳谏,正人与正己相结合。

【答案】(1)特点:增加人数;增设下属部门;扩大职权(赋予拘禁权力)。

(6分)(2)原因:隋炀帝暴政;大臣不敢进谏。

高二历史选4第一单元材料题一、综合题1、材料一唐兴,初未暇于四夷,自太宗平突厥,西北诸蕃及蛮夷稍稍内属,即其部落列置州县。

其大者为都督府,以其首领为都督、刺史,皆得世袭。

虽贡赋版籍,多不上户部,然声教所暨,皆边州都督、都护所领,著于令式。

——新唐书(1)材料一反映了唐太宗时期在突厥地区实行什么制度?结合所学知识对这一做法作简要评价。

材料二 1960年4月,全国人大二届二次会议期间,毛泽东与老舍先生论及康熙。

毛泽东一开口便说,满族是个了不起的民族,对中华民族大家庭做出过伟大贡献。

他还说,清朝开始的几位皇帝都是很有本事的,尤其是康熙皇帝。

毛泽东说康熙皇帝的头一个伟大贡献是打下了今天我们国家所拥有的这块领土。

我们今天继承的这大块版图基本上是康熙皇帝时牢固地确定了的。

康熙皇帝的第二个伟大贡献是他的统一战线政策。

——引自新华网(2) 根据材料二并结合史实,说明康熙帝是如何运用统一战线政策来团结各民族并巩固清朝在全国的统治。

材料三300年前,我国曾经有过惨痛的历史教训,康熙对当时的工业化萌芽不感兴趣。

150年后,在新的海上航路使世界地域一体化的进程中,1840年西方的工业经济的产物——坚船利炮打垮了中国小农经济大刀长矛,其实直到1860年中国和印度还分居世界工业产量(以手工业产量为主)的第一位和第二位。

——《21世纪社会的新趋势——知识经济》(3) 康熙帝时,历史天空中折射着落日的余辉,但是几乎同一时期,华盛顿却以利剑划破了沉重和黑暗的黎明。

请指出其后东西方历史发展走向的主要差异?据材料三与所学知识分析康熙帝“对当时的工业化萌芽不感兴趣”的原因。

材料四杰出人物,只能改变当时事变的个别外貌,却不能改变当时事变的一般趋势:他们自己只是由于这种趋势才出现的;没有这种趋势,他们永远也跨不过有可能进到现实的门阶。

——普列汉诺夫《论个人在历史上的作用》(4)综合上述四则材料,指出评价历史人物的基本原则。

2、阅读下列材料,并回答下列问题。

历史人物评说高考题及答案集锦人物史选修模块是高中历史课程六个选修模块中的组成部分之一。

下面是店铺为大家推荐的历史人物评说高考题及答案集锦,仅供大家参考!历史人物评说高考题及答案集锦一1.(15分)(·赤峰质检)阅读下列材料,回答问题。

材料下面是2009年评选的中国十大影响世界的历史名人:1.孔子:孔子是春秋末期的政治家、思想家、教育家、儒家学派的创始人。

2.秦始皇:中国第一个封建王朝——秦王朝的始皇帝。

后人称之为“千古一帝”,他完成了统一中国的大业,建立起第一个以早期汉族为主体的强大秦汉多民族统一的封建大帝国。

3.成吉思汗:蒙古历史上杰出的政治家、军事家。

他统一蒙古高原各部落,建立了世界历史上著名的横跨欧亚两洲的大帝国之一。

4.毛泽东:伟大的马克思主义者,无产阶级革命家、战略家和理论家,中国共产党、中国人民解放军和中华人民共和国的主要缔造者和领导人。

5.孟子:中国古代伟大的思想家,教育家。

战国时期儒家代表人物之一。

著有《孟子》一书,属语录体散文集。

6.隋文帝:隋文帝结束了自东汉末年到隋统一前近400年的分裂割据状态,为我国封建社会隋唐盛世的出现奠定了基础。

7.老子:老子是我国古代伟大的哲学家和思想家,道家学派创始人,世界文化名人。

《道德经》的国外版本有一千多种,是被翻译语言最多的中国书籍。

8.岳飞:岳飞19岁时投军抗辽。

他作为我国历史上的爱国将领,其精忠报国的精神深受中国各族人民的敬佩。

其在出师北伐、壮志未酬的悲愤心情下写下了千古绝唱《满江红》。

9.祖冲之:祖冲之算出π的真值精确到小数第7位,成为当时世界上最先进的成就。

在天文历法方面,祖冲之创制了《大明历》,大大提高了历法计算的精度。

10.蔡伦:蔡伦在总结前人制造丝织品的经验的基础上,在洛阳发明了用树皮、破渔网、破布、麻头等作原料,制造成了适合书写的植物纤维纸,才使纸成为普遍使用的书写材料。

根据材料并结合所学知识,针对该评选结果,提出一个你不赞同的人选,同时推举一个你认为合适的人选,分别说明理由。

高二历史大唐盛世的奠基人唐太宗试题1.隋炀帝开凿大运河的根本目的是()A.攻打陈朝B.巩固隋朝的统治C.巡游享乐D.攻打高丽【答案】B【解析】题干要求选择隋炀帝开凿大运河的根本目的是什么,联系所学知识,大运河走向自北向南,起点分别为涿郡和余杭,也就是现在的北京一带和浙江杭州,和攻打高丽没有关系,高丽位于朝鲜半岛,开凿大运河之前已经灭掉陈朝,这一重要举措主要是为了贯通南北交通,为加强对南方的统治服务,答案为B。

【考点】大唐盛世的奠基人唐太宗点评:此题难度中等,主要考查学生的分析理解能力,同时对有关陈朝和高丽的相关史实也要熟练掌握。

2.唐朝建立于()A.618年B.626年C.581年D.589年【答案】A【解析】分析题干,很简单,考查学生对唐朝建立时间的掌握,联系所学可知,建立于618年,626年是李世民登基的年代,581年是隋朝建立的年代,589年是隋朝完成统一的年代。

此题答案为A。

【考点】大唐盛世的奠基人唐太宗点评:此题很简单,主要考查学生对唐朝建立时间的掌握,考查的是学生的识记能力。

3.唐朝的开国皇帝是()A.李渊B.李世民C.李建成D.李元吉【答案】A【解析】题干要求选择唐朝的开国皇帝,联系教材可知,是李渊,李世民、李建成、李元吉都是李渊的儿子,李世民就是后来的唐太宗。

此题答案为A。

【考点】大唐盛世的奠基人唐太宗点评:此题很简单,主要考查学生对唐朝建立者的掌握,考查的是学生的识记能力。

4.历史上把唐太宗统治时期称为()A.贞观之治B.开元盛世C.开皇之治D.光武中兴【答案】A【解析】在唐太宗统治过程中,居安思危,任用贤良,虚怀纳谏,实行轻徭薄赋、疏缓刑罚的政策,并且完善了一系列制度,终于促成了政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣的升平景象,这段时间被称为贞观之治,答案为A。

【考点】大唐盛世的奠基人唐太宗点评:此题难度中等,需要学生首先掌握一定的基础知识,而后要对“贞观之治”这个概念充分理解。

第2课大唐盛世的奠基人唐太宗(时间:25分钟满分:50分)基础达标(36分)1.下列关于“贞观之治”的认识,不正确的是( )。

A.隋末农民战争迫使唐初统治者吸取教训B.唐的统一与安定为“治”的局面的出现创造了条件C.唐太宗的个人作用是这一局面出现的决定性因素D.劳动人民的辛勤劳动是创造繁荣的基础解析“贞观之治”局面的出现是各方面因素综合作用的结果。

C项过分强调了唐太宗个人的作用,英雄人物不能单独创造历史。

答案 C2.《步辇图》描绘松赞干布的使臣向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是( )。

A.凭借先进的经济文化形成对周边民族的巨大向心力B.采用册封的方式迫使少数民族政权臣服唐政府C.通过互派使者的方式维持与少数民族的友好关系D.通过和亲的手段有效加强对边疆地区的管辖解析结合史实进行判断。

与吐蕃是和亲而不是册封和互派使者的方式,因此B、C两项错误;当时吐蕃不在唐朝的管辖范围之内,因此D项错误。

答案 A3.唐太宗一反前代“贵中华,贱夷狄”的做法,而抚九族以仁,这一政策说明当时( )。

A.统治者放弃了对边疆用兵B.统治者的民族政策比较开明C.各族之间关系一直非常和睦D.统治者通过册封各族首领以巩固边防解析“抚”是一种开明的民族政策,更有利于各民族间的友好交往,从而促进整个中华民族的进步。

答案 B4.史载:唐太宗时曾有大臣奏请修长城,太宗一笑之,曰:“安事苦民。

”对这一史实理解正确的是( )。

①唐太宗缺乏应有的文物保护意识②唐初无边患,长城已无防御作用③唐太宗重视发展经济,不愿浪费人力、物力④唐太宗采取开明的民族政策,使边境少数民族归附唐中央A.①② B.②③ C.③④ D.①④解析任何朝代边疆问题都无法彻底解决,显然②不对,而①更无根据。

答案 C5.“西藏的布达拉宫是世界文化遗产,初为唐时吐蕃赞普松赞干布为文成公主营建,清代重修。

‘布达拉’,梵语意为佛教圣地。

”对上文蕴涵信息归纳完整的是( )。

①藏族在唐时称吐蕃②唐蕃和亲③佛教文化的历史传承④藏族文化在祖国和世界文化中占有重要地位A.①②③④ B.①②③ C.②③ D.③④解析由材料中的“世界文化遗产”可知④正确;由文成公主入藏可知①②正确;由“布达拉”含义可知③正确。

第一单元第2课唐太宗姓名1.唐太宗曾多次说过:“君,舟也;人,水也。

水能载舟,亦能覆舟。

”“天子者,有道则人推而为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。

”唐太宗有上述认识是因为他A.从小受到民主思想的熏陶 B.吸取了隋朝灭亡的教训C.具有为人民服务的人生理想 D.受道家思想的影响2.在学习《大唐盛世的奠基人唐太宗》一课时,有同学认为“民本”思想是唐太宗治国的主要思想之一,下列材料不能体现他的民本思想的是A.国以人为本,人以衣食为本B.若兵戎屡动,土木不息……其可得乎C.水能载舟,亦能覆舟D.百姓无事则骄逸,劳役则易使3.唐太宗认为“为政之要,惟在得人”。

据此,他采取的措施有A.选贤任能、虚怀纳谏 B. 轻徭薄赋、劝课农桑C.力倡节俭、禁造台榭 D. 限制佛教、裁汰僧尼4.“夫治国犹如栽树,本根不摇,则枝叶繁荣。

君能清静,百姓何得不安乐乎?”反映了唐太宗A.民贵君轻的思想 B. 农业为本的思想C.君治为本的思想 D. 心存百姓的思想5.唐朝诗人胡曾有诗:“祖舜宗尧自太平,秦皇何事苦苍生,不知祸起萧墙内,虚筑防胡万里城。

该诗中所说的“胡”主要指:A.西突厥 B.东突厥 C.匈奴 D.蒙古6.下列关于文成公主入藏所起作用的评述,不正确的是A.为吐蕃的经济文化发展作出了贡献 B.表明了唐太宗开明的民族政策C.加强了唐政府对吐蕃的管辖 D.表明了唐蕃之间的友好关系7.唐太宗一反前代“贵中华,贱夷狄”的做法,而抚九族以仁,这一政策说明当时A.统治者放弃了对边疆用兵 B.统治者的民族政策比较开明C.各族之间关系一直非常和睦 D.统治者通过册封各族首领以巩固边防8.《步辇图》描绘了松赞干布的使臣向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是A.采用册封的方式迫使少数民族政权臣服唐政府B.凭借先进的经济文化形成对周遍民族的巨大向心力C.通过互派使者的方式维持与少数民族的友好关系D.通过和亲的手段有效加强对边疆地区的管辖9.派遣留学生到唐朝学习先进文化,推动了本国政治经济改革的国家是A.天竺 B. 日本 C. 新罗 D. 波斯10.在唐诗和唐三彩中骆驼和胡人逐渐成为流行的文化符号,造成这一现象的原因是①民族融合的加强②丝绸之路的畅通③文化政策的开放④古代商帮的推动A.①②④ B.②③④ C.①②③ D.①③④11.唐朝有人作诗道:“太宗皇帝真长策,赚得英雄尽白头。

第2课大唐盛世的奠强化训练人唐太宗班级___________ 姓名_____________ 得分______★强化训练强化训练训练:(必做)一、选择题:1、唐朝的开国皇帝是A李渊 B李世民李建成 D李元吉2、唐太宗登上皇帝宝座的方式是A嫡长子继承 B兄终弟及发动兵变 D民主选择3、右面是最近中央电视台热播的一部电视剧,不应该在剧中出现的人物和事件是A著名宰相房玄龄、杜如晦 B唐玄奘西行天竺文成公主入藏 D在西域设立北庭都护府4、唐太宗的主要政绩包括:①重用人才②善于纳谏③完善举制④不夺农时,轻徭薄赋⑤减轻刑罚A①②③ B②③⑤③④⑤ D①②③④⑤5、唐太宗曾说:“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。

”这段话说明A统治者放弃了对边疆用兵 B统治者的民族政策比较开明各族之间关系一直非常和睦 D统一的多民族国家进入鼎盛时期6、《步辇图》描绘了松赞干布的使臣向唐太宗请求通婚的情景,其反映的实质问题是A.采用册封的方式迫使少民族政权臣服唐政府B.凭借先进的经济文形成对周遍民族的巨大向心力.通过互派使者的方式维持与少民族的友好关系D.通过和亲的手段有效加强对边疆地区的管辖7、唐太宗统治时期,在六部下设的鸿胪寺的职能是A接待各国使者 B专同外国人经商专门处外宗教问题 D专管中外文的交流8、唐太宗分析隋朝灭亡的教训,得出的结论是“水能载舟,亦能覆舟。

”这里的“水”和“舟”是指A大运河和隋炀帝的龙舟 B人民群众和封建君主国家政策和经济发展 D封建暴政和农民起义9、下列说法不符合唐太宗的是A善于纳谏B重用贤能轻徭薄赋D唐由盛转衰10、导致“贞观之治”局面出现的最主要的政治条件是A社会生产力空前提高 B人口大量增加阶级矛盾更加缓和D国家政权更加强化训练强化训练11、唐代诗人陈陶在《陇西行》中写道“自从贵主和亲后,一半胡风似汉家”这里的“胡风”主要指A方向不定的风 B北方匈奴人的风俗习惯唐代吐蕃族的风俗习惯 D民族融合的风气12、唐太宗统治时期民族政策的突出特点是A民族大融合,多民族国家统一 B民族政策开明尊重少民族地区 D中原文远播少民族地区13、“贞观之治”出现对当时社会最主要的影响是A推动封建文向高峰发展 B促进了民族融和为唐朝盛世局面奠定了强化训练强化训练 D有利于社会稳定14、唐太宗认为“为政之要,惟在得人”。

学业分层测评(二) 大唐盛世的奠基人唐太宗(建议用时:40分钟)[学业达标]1.太宗说:“为君之道,必须先存百姓,若损百姓以俸其身,犹割股以啖腹,腹饱而身毙。

”(吴兢《贞观政要·论君道》)材料反映唐太宗的言论与哪一思想比较接近( ) A.以民为本思想B.休养生息思想C.严刑峻法思想D.和忍求安思想【解析】关键信息:必须先存百姓、犹割股以啖腹。

题干材料反映唐太宗认识到百姓对统治的重要性,与以民为本思想最为接近,故A项正确;B项是道家思想,C项是法家思想,D 项是墨家思想,都与题干材料言论不一致,故B、C、D三项错误。

【答案】 A2.贞观元年,唐太宗说:“法者,非朕一人之法,乃天下之法。

”这说明唐太宗( )①尊重法律的独立性②认可皇权有限③主张法权高于皇权④重视法制建设A.①②③B.②③④C.①②④D.①③④【解析】中国古代封建社会皇权至上,权力高度集中,法律实际上是皇帝意志的一种体现,故③错误,排除含有③的选项即可,C项符合题意。

【答案】 C3.唐太宗把各地都督、刺史及其他重要官吏的名字写在屏风上,“得其在官善恶之迹,皆注于名下,以备黜陟”。

其目的是( )A.压抑士族,广辟才路B.加强考察,赏功罚罪C.精简机构,提高效能D.惟才是举,用人所长【解析】根据材料“得其在官善恶之迹,皆注于名下,以备黜陟”可知将名字和事迹写在屏风上就是为了在官员职位升降和赏罚时,有一个参考,故B项正确。

【答案】 B4.《中国通史》记载:唐(太宗)平东突厥后,设置羁縻府州,将突厥降众安置内地,让他们保持原有的生产和生活习惯,仍以其酋长担任都督等职……吐谷浑平定以后,仍以慕容氏为可汗。

后来又把弘化公主嫁给诺曷钵可汗。

据此可见唐太宗 ( )A.意在解决北方少数民族的骚扰B.未建立有效管辖民族地区的地方制度C.处理民族关系的方式是武力与怀柔相分离D.为统一多民族的建立作出重要贡献【解析】材料体现了唐太宗对少数民族采取“战而后和”的政策及“和亲政策”,由此可知唐太宗这些做法是为了同各民族和睦相处,因此本题选A项。