15.碳纤维片材与砼的正拉粘结强度检测作业指导书

- 格式:doc

- 大小:44.50 KB

- 文档页数:4

粘结材料粘合加固材与基材的正拉粘结强度试验室测定方法及评定标准E.1适用范围E.1.1本方法适用于试验室条件下以结构胶粘剂、界面胶(剂)或聚合物砂浆为粘结材料粘合(包括涂布、喷抹、浇注等)下列加固材料与基材,在均匀拉应力作用下发生内聚、粘附或混合破坏的正拉粘结强度测定:1纤维复合材与基材混凝土;2钢板与基材混凝土;3结构用聚合物砂浆层(或复合砂浆层)与基材混凝土;4结构界面胶(剂)与基材混凝土。

E.1.2本方法不适用于测定室温条件下涂刷、粘合与固化的,质量大于300g/m2碳纤维织物与基材混凝土的正拉粘结强度。

E.2试验设备E.2.1拉力试验机的力值量程选择,应使试样的破坏荷载,发生在该机标定的满负荷的20%~80%之间;力值的示值误差不得大于1%。

E.2.2试验机夹持器的构造应能使试件垂直对中固定,不产生偏心和扭转的作用。

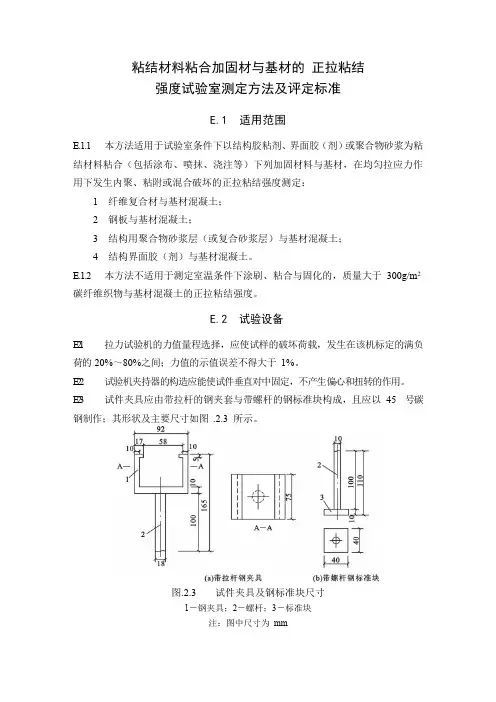

E.2.3试件夹具应由带拉杆的钢夹套与带螺杆的钢标准块构成,且应以45号碳钢制作;其形状及主要尺寸如图.2.3所示。

图.2.3试件夹具及钢标准块尺寸1-钢夹具;2-螺杆;3-标准块注:图中尺寸为mmE.3试件E.3.1试验室条件下测定正拉粘结强度应采用组合式试件,其构造应符合下列规定:1以胶粘剂为粘结材料的试件应由混凝土试块(图.3.1–1)、胶粘剂、加固材料(如纤维复合材或钢板等)及钢标准块相互粘合而成(图.3.1–2,a)。

2以结构用聚合物砂浆为粘结材料的试件应由混凝土试块(图.3.1–1)、结构界面胶(剂)涂布层、现浇的聚合物砂浆层及钢标准块相互粘合而成(图.3.1–2,b);3若检验结构界面胶(剂),应将聚合物砂浆层换为细石混凝土层。

图.3.1–1混凝土试块形式及尺寸1-混凝土试块;2-预切缝注:图中尺寸为mm图.3.1–2正拉粘结强度试验的试件1-加固材料;2-钢标准块;3-受检胶的胶缝;4-粘贴标准块的快固胶;5-预切缝;6-混凝土试块;7-ф10螺孔;8-现浇聚合物砂浆层(或复合砂浆层);9-结构界面胶(剂);10-虚线部分表示浇注砂浆用可拆卸模具的安装位置注:图中尺寸为mmE.3.2试样组成部分的制备应符合下列规定:1受检粘接材料应按产品使用说明书规定的工艺要求进行配制和使用。

《碳纤维片材加固时结构技术规程》CECS146:20031 总则1.0.1 为使采用碳纤维片材加固修复混凝土结构技术做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,制定本规程。

1.0.2 本规程适用于房屋和一般构筑物的混凝土结构加固修复设计、施工和验收;铁路工程、公路工程、港口工程和水利水电等工程混凝土结构的加固修复及砌体结构、木结构加固修复中的共性技术问题,可参照本规程的有关规定执行。

1.0.3 采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土结构的设计、施工及验收,除应符合本规程的规定外,尚应遵守国家现行有关标准和规范的规定。

1.0.4 采用粘贴碳纤维片材加固修复的混凝土结构,长期使用环境温度不应高于600C。

对处于特殊环境(腐蚀、放射、高温等)下的混凝土结构采用碳纤维片材进行加固修复时,还应遵守相应的国家现行有关标准和规范的规定,并应采取相应的防护措施。

1.0.5 采用碳纤维片材加固修复混凝土结构前,应按照国家现行有关标准和规范对原有结构进行检测鉴定或评估。

1.0.6采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土结构时,应由对该加固修复方法有经验的设计人员进行设计,并应由专业施工队伍进行施工。

2 术语、符号2.1 术语2.1.1 碳纤维片材Carbon Fiber Reinforced Polymer Laminate碳纤维布和碳纤维板的总称。

2.1.2 碳纤维布Carbon Fiber Sheet碳纤维布为连续碳纤维单向或多向排列,未经树脂浸渍的布状碳纤维制品。

2.1.3 碳纤维板Carbon Fiber Plate碳纤维板为连续碳纤维单向或多向排列,并经树脂浸渍的布状碳纤维制品。

2.1.4 底层树脂Primer用于基底处理的树脂。

2.1.5 找平材料Putty Fillers用于对加固构件表面进行找干处理的材料。

2.1.6 漫溃树脂Saturating Resin用于粘贴并浸透碳纤维布的树脂。

2.1.7 粘结树脂Adhesives用于粘贴碳纤维板的树脂。

粘结树脂正拉粘结强度的检测方法B.1 适用范围和试验原理B.1.1本方法适用于粘结树脂粘结FRP片材与混凝土间的正拉粘结强度的测定,以检测粘贴FRP的质量。

B.1.2 在规定的加载速率下,对试样的粘结面施加垂直、均匀的正拉应力,直至发生破坏。

此时所测得的最大拉应力值,即为该试样在某种破坏形式下的正拉粘结强度。

B.2 试验设备B.2.1拉力试验机的量程选择应与试样的破坏荷载相适应,试验机应能使拉力平稳地增加。

试验时所用的夹具应能使试样对中、固定,不产生偏心和扭转作用。

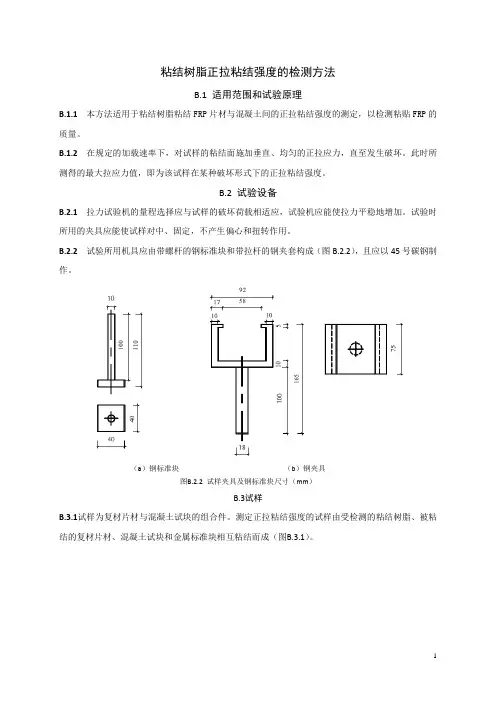

B.2.2试验所用机具应由带螺杆的钢标准块和带拉杆的钢夹套构成(图B.2.2),且应以45号碳钢制作。

(a)钢标准块(b)钢夹具图B.2.2 试样夹具及钢标准块尺寸(mm)B.3试样B.3.1试样为复材片材与混凝土试块的组合件。

测定正拉粘结强度的试样由受检测的粘结树脂、被粘结的复材片材、混凝土试块和金属标准块相互粘结而成(图B.3.1)。

图B.3.1 试样组成示意(mm)1-粘结树脂及FRP片材;2—金属标准块;3—预切缝;4—混凝土试块;5—钢夹具B.3.2试样数量应符合下列规定:1对于常规试验,每组试样不应少于5个;2对于仲裁试验,试样数量不应少于10个。

B.3.3 试样组成部分的制备应符合下列规定:1受检测的粘结树脂应按规定的规则抽样;粘结树脂的配制与固化条件,应按其产品技术条件和工艺说明书的要求施行。

2试样(图B.3.1)中混凝土试块(图B.3.3)尺寸应为70mm×70mm×40mm。

混凝土强度等级不应低于C30,试块浇筑后应经过28天标准养护。

试块使用前应切缝,预切缝深度宜取2mm~3mm,缝宽度宜为1mm~2mm,预切缝边长应为40mm×40mm,并位于试块的中心。

图B.3.3 混凝土试块尺寸示意(mm)1—预切缝3金属标准块(图B.2.2(a))宜采用45号碳钢制作。

金属标准块表面应采用喷砂或其它机械方法的进行粗糙化处理。

碳纤维片材加固混凝土结构技术【一】总则1、为使碳纤维片材加固混凝土结构的工程,做到技术可靠、安全适用、经济合理、确保质量,制订本规程。

2、本规程适用于房屋建筑和一般构筑物混凝土结构加固的设计、施工及验收。

3、采用粘贴碳纤维片材加固混凝土结构的设计、施工及验收,除应符合本规程的规定外,尚应遵守国家现行有关标准的规定。

4、采用粘贴碳纤维片材加固的混凝土结构,长期使用的环境温度不应高于60℃。

处于特殊环境(腐蚀、放射、高温等)中的混凝土结构采用碳纤维片材加固时,尚应遵守国家现行有关标准的规定,并采取相应的防护措施。

5、采用碳纤维片材加固混凝土结构前,应按国家现行有关标准对原结构进行检测鉴定。

6、采用粘贴碳纤维片材加固混凝土结构时,应由对该加固方法熟悉的设计人员进行设计,并由专业施工队伍进行施工。

【二】材料【1】一般要求1、采用粘贴碳纤维片材对混凝土结构加固时,应使用聚丙烯腈基(PAN基)12k或12k以下的小丝束碳纤维片材、配套的改性环氧树脂胶粘剂和表面防护材料。

2、加固用材料应具有质检部门的产品安全性能检测报告和产品合格证;碳纤维片材和配套胶粘剂应具有符合本规程第3.2节和第3.3节规定的安全性能;对配套胶粘剂还应提供耐湿热老化性能指标及施工和使用环境要求。

3、本规程所列碳纤维片材的安全性能指标是对单向碳纤维片材的要求。

4、混凝土、钢筋和其它材料的有关设计指标应按国家现行有关标准采用。

【2】碳纤维片材1、碳纤维布的抗拉强度应按纤维的净截面面积计算。

净截面面积取碳纤维布的计算厚度乘以宽度。

碳纤维布的计算厚度应取碳纤维布的单位面积质量除以碳纤维密度。

碳纤维板的性能指标应按板的截面(含胶)面积计算,截面(含胶)面积取实测厚度乘以宽度。

2、碳纤维片材的受拉性能应按现行国家标准《定向纤维增强塑料拉伸性能试验方法》GB/T3354测定。

3、单层碳纤维布的单位面积碳纤维质量不宜低于150g/m2,且不应高于300g/m2。

碳纤维片材加固修复混凝土结构技术规程总则 1.0.1 为使采用碳纤维片材加固修复混凝土结构技术做到技术先进、安全适用、经济合理、确保质量,特制定本规程。

1.0.2 本规程适用于房屋和一般构筑物的混凝土结构加固修复设计、施工和验收;铁路工程、公路工程、港口工程和水利水电等工程混凝土结构的加固修复及砌体结构、木结构加固修复中的共性技术问题,可参照本规程的有关规定执行。

1.0.3 采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土结构的设计、施工及验收,除应符合本规程的规定外,尚应遵守国家现行有关标准和规范的规定。

1.0.4 采用粘贴碳纤维片材加固修复的混凝土结构,长期使用环境温度不应高于60℃.对处于特殊环境(腐蚀、放射、高温等)下的混凝土结构采用碳纤维片材进行加固修复时,还应遵守相应的国家现行有关标准和规范的规定,并应采取相应的防护措施。

1.0.5 采用碳纤维片材加固修复混凝土结构前,应按照国家现行有关标准和规范对原有结构进行检测鉴定或评估。

1.0.6 采用粘贴碳纤维片材加固修复混凝土结构时,应由对该加固修复方法有经验的设计人员进行设计,并应由专业施工队伍进行施工。

2.1术语2.1.1 碳纤维片材Carbon Fiber Reinforced Polymer Laminate 碳纤维布和碳纤维板的总称。

2.1.2碳纤维布Carbon Fiber Sheet 碳纤维布为连续碳纤维单向或多向排列、未经树脂浸渍的布状碳纤维制品。

2.1.3碳纤维板Carbon Fiber Plate 碳纤维板为连续碳纤维单向或多向排列、并经树脂浸溃固化的板状碳纤维制品。

2.1.4 底层树脂Primer 用于基底处理的树脂。

2.1.5找平材料Putty Fillers 用于对加固构件表面进行找干处理的材料。

2.1.6漫溃树脂Saturating Resin 用于粘贴井浸透碳纤维布的树脂。

2.1.7粘结树脂Adhesives 用于粘贴碳纤维板的树脂。

碳纤维粘贴加固法碳纤维粘贴加固是指碳纤维材料通过胶粘剂(浸渍树脂)充分浸润、固化,完全粘接固定在构件表面,形成坚韧的复合层,从而对被加固构件起到补强作用。

要求被加固构件的现场实测混凝土强度等级不低于C15,且混凝土表面的正拉粘接强度不低于1.5MPa。

粘贴在混凝土构件表面的碳纤维,不得直接暴露于阳光或有害介质中,其表面应进行防护处理。

被加固的混凝土结构长期使用的环境温度不应高于60℃,如果被加固结构处于特殊环境(如高温、高湿、介质侵蚀、放射等)中,除按国家现行有关标准要求采取相应防护措施外,还应采用耐环境因素作用的胶粘剂,并按专门的工艺要求进行粘贴。

一.材料与机具1.材料(1)碳纤维1)碳纤维必须为连续纤维,应选用聚丙烯腈基(PAN基)12K或12K以下的小丝束纤维,严禁使用大丝束纤维。

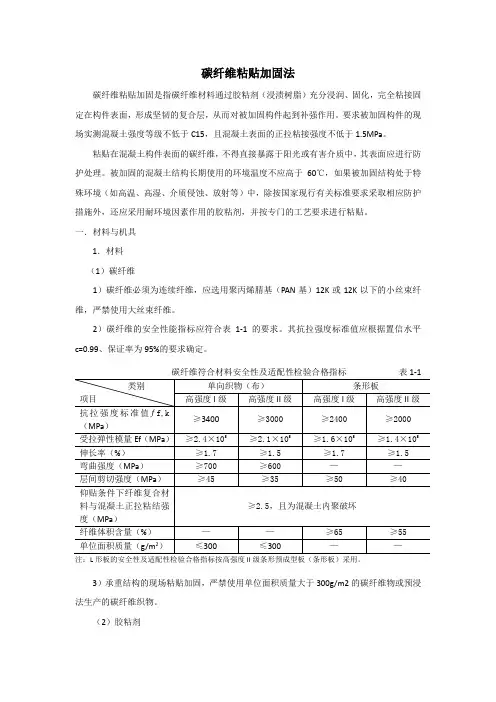

2)碳纤维的安全性能指标应符合表1-1的要求。

其抗拉强度标准值应根据置信水平c=0.99、保证率为95%的要求确定。

碳纤维符合材料安全性及适配性检验合格指标表1-1注:L形板的安全性及适配性检验合格指标按高强度II级条形预成型板(条形板)采用。

3)承重结构的现场粘贴加固,严禁使用单位面积质量大于300g/m2的碳纤维物或预浸法生产的碳纤维织物。

(2)胶粘剂1)碳纤维配套用胶粘剂必须进行安全性能检验,其粘接抗剪强度标准值应根据置信水平c=0.99、保证率为95%的要求确定。

2)浸渍、粘结碳纤维的胶粘剂必须采用专门配套的改性环氧树脂胶粘剂,其安全性能指标应符合表1-2的规定。

承重结构加固工程中不得使用不饱和聚酯树脂、醇酸树脂等作浸渍、粘结胶粘剂。

碳纤维浸渍/粘结用胶粘剂安全性能指标表1-2注:1、B级胶不用于粘贴预成型板;2、表中的性能指标,除标有强度标准值外,均为平均值;3、当预成型板为仰面或立面粘贴时,其所使用胶粘剂的下垂度(40℃)不应大于3mm;4、当按《胶粘剂拉伸剪切强度的测定(刚性材料对刚性材料)》(GB/T7124)制备试件时,其加压养护应在侧立状态下进行。

预应力碳纤维板与混凝土的黏结性能测试一、前言预应力碳纤维板作为一种新型复合材料,具有高强度、轻质、耐腐蚀等优点,已经在工程领域得到了广泛的应用。

然而,预应力碳纤维板与混凝土的黏结性能对于工程结构的安全性和可靠性至关重要。

因此,对于预应力碳纤维板与混凝土的黏结性能进行测试和分析非常必要。

二、预应力碳纤维板与混凝土的黏结机理预应力碳纤维板与混凝土的黏结机理主要有以下几种:1.机械钩爪预应力碳纤维板表面的机械钩爪能够在混凝土内部形成锚固力,从而增加预应力碳纤维板与混凝土的黏结强度。

2.化学键合预应力碳纤维板表面的活性分子能够与混凝土表面的粘结剂发生化学键合作用,从而增加预应力碳纤维板与混凝土的黏结强度。

3.摩擦力预应力碳纤维板与混凝土表面的摩擦力也能够增加两者的黏结强度。

三、测试方法测试预应力碳纤维板与混凝土的黏结性能主要有以下几种方法:1.剥离试验剥离试验是一种常用的测试预应力碳纤维板与混凝土黏结性能的方法。

该方法是通过从混凝土表面剥离预应力碳纤维板,测量剥离力来评估两者的黏结强度。

2.剪切试验剪切试验是一种测试预应力碳纤维板与混凝土黏结性能的方法。

该方法是通过在预应力碳纤维板与混凝土黏结面上施加剪力,测量剪切力来评估两者的黏结强度。

3.拉伸试验拉伸试验是一种测试预应力碳纤维板与混凝土黏结性能的方法。

该方法是通过在预应力碳纤维板与混凝土黏结面上施加拉力,测量拉力来评估两者的黏结强度。

四、测试结果分析测试结果显示,预应力碳纤维板与混凝土的黏结强度受到许多因素的影响,如预应力碳纤维板的表面形态、混凝土的强度、环境温度和湿度等。

其中,预应力碳纤维板的表面形态对于黏结强度的影响最为显著,表面越粗糙,黏结强度越高。

五、结论综上所述,预应力碳纤维板与混凝土的黏结性能对于工程结构的安全性和可靠性具有重要的影响。

测试预应力碳纤维板与混凝土的黏结性能的方法有剥离试验、剪切试验和拉伸试验等。

测试结果显示,预应力碳纤维板的表面形态是影响黏结强度的重要因素之一。

层间粘结状况检测1适⽤范围本作业指导书适⽤于路⾯层间粘结检测。

2 执⾏标准JTG 3450-2019 《公路路基路⾯现场测试规程》3仪器设备智能路⾯层间粘结⼒拉拔试验仪。

4检测⽬的适⽤于测试和评价封层、粘层、透层及防⽔层(以下统称粘结层)与沥⻘混凝⼟层、⽔泥混凝⼟层、桥⾯板(以下统称结构层)等两种不同材料之间的层间粘结强度,也可以评价结构层-粘结层-结构层的粘结强度。

5资料收集在检测前,应该收集以下资料:1建设单位名称;2检测施⼯段概况、起讫桩号、⾯积;6现场检测6.1 拉拔试验方法与步骤6.1.1 准备工作1、试验前,施⼯的材料应充分的养⽣。

根据现场情况,随机选择测试点,并在现场标注。

测试、记录测点表⾯温度。

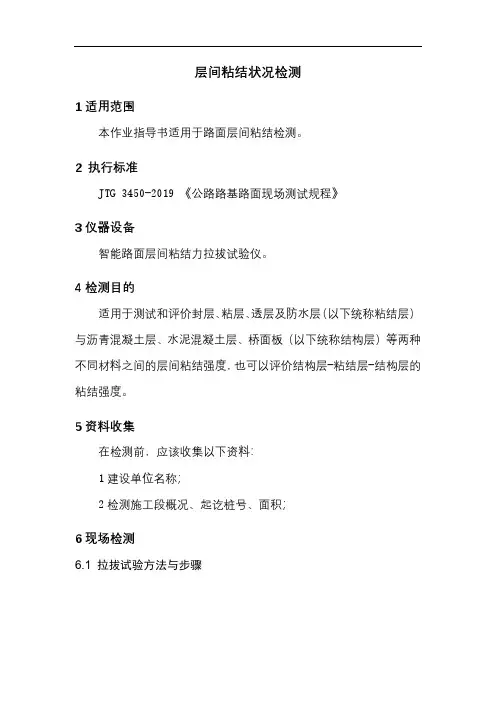

2、当进⾏结构层-粘结层层间粘结强度试验时,安装拉头、切割环槽如图1 所示。

先⽤游标卡尺测试拉头直径,准确⾄0.1mm。

清理试验点表⾯,将拉头底部涂布⼀层粘结剂,并快速粘附在需测试点表⾯。

待粘结剂涂布后应养⽣、完全固化后,⽤⼑具沿拉头边缘⼩⼼切割⼀个环槽,深度⾄下卧层顶⾯。

3、当进⾏结构层-粘结层-结构层的层间粘结试验时,钻出环槽、安装拉头如图 2 所示。

在测点处采⽤钻芯机钻出⼀个环槽,内径为(100~102)mm,深度⾄下卧层表⾯10mm 以下。

清理环槽内碎⽚,后⽤游标卡尺实际测量环槽内径,准确⾄0.1mm。

清洗、⼲燥测点表⾯后,涂布粘结剂,注意粘结剂不要进⼊环槽;养⽣并完全固化后,准备下⼀步试验。

图1图26.1.2检测步骤1、安装好拉拔仪,开动并进⾏拉拔测试。

拉伸速率为(25±15)kPa/s。

当选择其他拉拔速度,则在报告中注明。

2、试验拉断时,读取最⼤拉⼒F 作为试验结果。

3、试验拉断后注意观察断裂⾯情况,应在报告中详细注明。

4、每个位置需要测试3 个点,每个测点间距不⼩于500mm,总间距控制在2m 内。

6.2检测步骤6.2.1准备工作1、进⾏现场粘结强度试验测试之前,施⼯完成的表⾯处治、封层、粘层、透层及防⽔层等材料应充分的养⽣。

(一)、碳纤维复合材检测报告---☆武汉大筑☆大筑桥梁加固-…大筑建筑结构胶达到国家(A级胶指标)检验报告说明从二00五年十月以来,我公司根据国家规范《砼加固设计规范》(GB50367—2006)中有关建筑结构胶的技术指标和要求,对本公司生产的建筑结构胶进行了大量的研究和试验,对生产工艺也进行了较大的改进,并制定了全套检测件模具。

经国家化学建筑材料测试中心的严格检验,均达到了规范的要求(注:有少数项目,因检测单位目前还不具备测试条件故未检验)。

现根据新标准的指标要求将国家化学测试中心检验结果摘要汇总,仅供同行和广大客户参考运用。

一、大筑建筑结构胶1、碳纤维复合材2、碳纤维复合材浸渍胶3、碳纤维复合材底胶4、碳纤维复合材修补胶5、粘钢胶及外粘型钢胶6、植筋胶(锚固用胶)7、高强度粘结膨胀螺栓8、建筑结构灌缝胶二、国家化学建筑材料测试中心对大筑建筑结构胶的检验结果(摘要汇总)注:原件存放于大筑公司武汉鑫大筑新型材料有限公司二00六年八月十日国家化学建筑材料测试中心对大筑建筑结构胶的检验结果(摘要汇总)(一)、碳纤维复合材检测报告样品名称碳纤维复合材型号规格300g/m2报告日期2006.7~8序号项目名称技术指标检测结果单项评定高强度I级高强度II级1 抗拉强度,MPa ≥3400 ≥3000 4043.4 高强度I级2 受拉弹性模量,MPa ≥2.4×105≥2.1×105 2.4×105高强度I级3 伸长率,%≥1.7 ≥1.5 1.7 高强度I级样品名称碳纤维复合材型号规格200g/m2报告日期2006.7~8序号项目名称技术指标检测结果单项评定高强度I级高强度II级1 抗拉强度,MPa ≥3400 ≥3000 4356.6 高强度I级2 受拉弹性模量,MPa ≥2.4×105≥2.1×105 2.5×105高强度I级3 伸长率,%≥1.7 ≥1.5 1.7 高强度I级检测结论所检项目的检测结果符合GB50367-2006《混凝土结构加固技术规范》报批稿单向织物(布)4.4.2条中单向织物(布)高强度I级的技术要求。

碳纤维片材加固混凝土结构技术规程一、编制依据《关于推广应用碳纤维增强混凝土结构技术的指导意见》(国发【2011】71号)二、适用范围三、基本要求(一)碳纤维片材材料和加工技术应符合有关国家规定和技术标准,具有良好的电绝缘性能。

(二)施工工艺应采用现浇法,保证施工便捷快速,安全可靠。

(三)碳纤维片材和混凝土的抗折强度均应达到设计要求,结合面和密实度要求也应达到设计要求。

(四)碳纤维片材的施工环境温度应控制在+5℃—40℃之间,且相应要求的气温和相对湿度差也要求在+5℃一40℃之间,以达到良好的施工效果。

(五)施工应有严格的质量检查,承继工程应做好材料记录,以确保施工质量。

四、技术流程(一)搭架配置,并拉绞线定位四边式搭架结构。

(二)安装碳纤维片材,准备粘结剂(白炼油或聚醚醚)和增强网布等,按图纸要求安装碳纤维片材,重点对片材面层、内芯层及增强网布安装做好检查。

(三)施工混凝土。

准备施工日期,施工前要求作好微裂缝检查,确保施工表面平整质地状况良好。

施工时用脚轮空心梁将混凝土连续施工完毕,当气泵注入混凝土时,应经过施工人员深层把握和监督,保证混凝土实在填充。

(四)浇筑混凝土时要均匀抹平,然后拉毛,使混凝土表面与碳纤维片材表面相平整,然后打梁,保证混凝土节理和碳纤维片材之间的结合效果。

(五)施工结束后,安排专业人员做好抗拉、抗压、抗剪和抗折的无损检测,检查制作效果,检查碳纤维片材内部的层次水平,从而发现存在的问题,及时做出对策,进行矫正处理。

五、安全措施(一)应当建立碳纤维片材结构施工的安全管理制度,责任清楚分明,并确保安全施工有效执行。

(二)严格按照安全生产规程及各项技术规范进行工程施工。

(三)在施工现场应安装完善的安全设施,确保每一位施工人员安全可靠的工作环境。

(四)碳纤维片材施工现场要严禁非正当人员进入。

(五)在施工现场应定期开展安全培训,使每一位施工人员都熟知施工技术及安全生产知识,一旦出现安全事故,要及时处理,以确保施工安全。

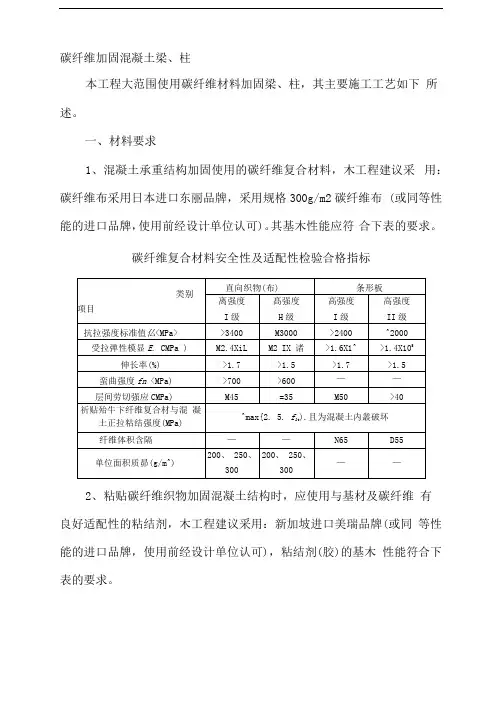

碳纤维加固混凝土梁、柱本工程大范围使用碳纤维材料加固梁、柱,其主要施工工艺如下所述。

一、材料要求1、混凝土承重结构加固使用的碳纤维复合材料,木工程建议采用:碳纤维布采用日本进口东丽品牌,采用规格300g/m2碳纤维布 (或同等性能的进口品牌,使用前经设计单位认可)。

其基木性能应符合下表的要求。

碳纤维复合材料安全性及适配性检验合格指标2、粘贴碳纤维织物加固混凝土结构时,应使用与基材及碳纤维有良好适配性的粘结剂,木工程建议采用:新加坡进口美瑞品牌(或同等性能的进口品牌,使用前经设计单位认可),粘结剂(胶)的基木性能符合下表的要求。

粘贴碳纤维底胶的主要性能指标粘贴碳纤维修补胶的主要性能指标碳纤维复合材料浸渍/粘结用胶安全性检验合格标准二、施工要求1、一般要求粘贴碳纤维片材加固修复结构应由熟悉该技术施工工艺的专业施工队伍完成,并应有加固修复方案和施工技术措施。

2、施工工序:(1)施工准备(2)表而处理(3)配制并涂刷底层树脂(4)配制找平材料并对不平整处修复处理(5)配制并涂刷浸渍树脂或粘贴树脂(6)粘贴碳纤维片材(7)表而防护3、混凝土基底处理将混凝土构件表而残缺、破损部分剔凿、清除干净并达到结构密实部位。

检查外露钢筋是否锈蚀,如有锈蚀,需进行必要的除锈处理。

对经过剔凿、清理和露筋的构件残缺部分,用高于原构件混凝土强度的环氧砂浆进行修补、复原,达到表面平整。

将构件表而凸出部分(混凝土构件交接部位、模板的段差等)打磨平整。

修整后的段差要平顺。

棱角的部位,用磨光机磨成圆角。

圆角半径最小不得小于20mm。

清洗打磨过的构件表面,并使其充分干燥。

施工前应按设计图纸在需加固部位放线、定位。

4、涂底涂树脂把底涂树脂的主剂和固化剂按规定比例称量准确后放入容器内,用搅拌器拌合均匀。

一次调和量应以在可使用时间内用完为准。

超过可使用时间不得再用。

在底涂树脂中严禁添加溶剂。

含有溶剂的毛刷或用溶剂弄湿了的滚筒不得使用。

用滚筒刷均匀地涂抹底涂树脂。

碳纤维片加固混凝土结构及技术规程一、引言二、设计原则1.结构是否适合加固:在进行碳纤维片加固之前,需要进行详细的结构评估和强度计算,确保结构适合进行加固。

2.加固方案选择:在选择加固方案时,需要综合考虑结构的受力状况、预期的加固效果和经济性,并根据具体情况选择合适的碳纤维片材料和加固方法。

3.碳纤维片材料的选择:碳纤维片的选择应考虑其强度、粘结性能、耐久性以及施工性能。

材料应具备优异的力学性能,能够与混凝土良好地粘结,并能在长期湿热环境下保持稳定性。

4.加固施工方法:加固施工应按照碳纤维片材料的技术要求进行,包括表面处理、胶粘剂的使用、碳纤维片的粘贴和表面涂层等。

施工过程中应严格控制温度、湿度和施工质量,确保加固效果和质量。

三、设计和施工要求1.设计要求(1)通过对结构的评估和计算,确定加固的位置、数量和尺寸。

(2)进行荷载计算,在保证结构安全的前提下,尽量减小对原结构的影响。

(3)加固后的结构应满足规定的使用要求和设计寿命。

2.施工要求(1)表面处理:混凝土表面应清洁、净空,并清除油污和松散物。

如有龟裂或缺损,应用混凝土修补材料进行修复。

(2)胶粘剂的使用:胶粘剂应按照厂家的要求进行搅拌和施工。

施工前应先进行试验,确保胶粘剂的性能和粘接强度符合要求。

(3)碳纤维片的粘贴:碳纤维片应按照设计要求进行剪切和粘贴,使用胶粘剂粘接牢固,并要求碳纤维片之间没有气泡和空隙。

(4)表面涂层:碳纤维片加固后,应涂刷防护涂层,以提高其耐久性和防火性能。

四、验收和质量控制1.验收要求(1)加固后的结构应满足设计要求,具备良好的力学性能。

(2)加固后的结构应无表面开裂、脱落和漏涂现象。

(3)加固工程的文档、施工日志和应力检测报告等资料应完整齐全。

2.质量控制(1)施工过程中应严格按照施工规范和要求进行,保证施工质量。

(2)施工中应进行现场检测,包括胶粘剂的施工质量、碳纤维片的粘贴质量和施工温度湿度等。

(3)验收前应进行必要的强度和应力检测,确保加固后的结构满足设计要求。

碳纤维桥梁加固施工作业指导书10.1 作业流程10.1.1 梁体加固整治措施10.1.1.1 对钢筋混凝土梁体下翼缘粘贴碳纤维布进行补强。

10.1.1.2 对梁体零星掉角、掉块、剥落露筋部位用修补剂进行修补,对梁体裂纹处所进行修补压胶处理。

10.1.1.3 对梁体全部外露表面使用混凝土结构修补防护体系进行修补及防护。

10.1.1.4 在每片梁两侧外翼缘边缘粘贴滴水檐。

10.1.1.5 凿除破碎混凝土、梁体表面清理、增设整治泄水孔。

10.1.2 碳纤维封闭梁体施工工艺流程及施工方法10.1.2.1 碳纤维封闭梁体施工工艺流程10.1.3 碳纤维封闭梁体施工方法10.1.3.1 混凝土基底处理:10.1.3.1.1 对混凝土表面出现剥落、蜂窝、腐蚀等劣化现象的修补掉块处所梁体表面清理 粘贴碳纤维布 涂刷浸渍胶外层涂装封闭凿除破碎混凝土 找平胶找平 涂刷浸渍胶层 涂底胶 粘贴滴水檐 清场竣工交验部位予以剔除,对于较大面积的劣质层,在剔除后应用修补砂浆修补进行表面凹陷底部分。

10.1.3.1.2 大于0.3mm的裂缝用灌缝胶灌注裂缝。

10.1.3.1.3 混凝土角磨机、钢丝刷、砂轮(砂纸)等工具,彻底清理梁体表面,去除混凝土表面的浮浆、油污等杂质,构件基面的混凝土要打磨平整,尤其是表面的凸出部位要磨平,转角粘贴处要进行倒角处理并打磨成圆弧状。

10.1.3.1.4 于梁体露筋处,将基面清理干净后涂刷阻锈剂。

10.1.3.1.5 吹风机将混凝土表面清理干净并保持干燥。

10.1.3.1.6 工完成后,立即用清水清洗工具,因为树脂材料干结后清洗将非常困难。

10.1.3.2 涂底胶:10.1.3.2.1 按一定比例将主剂与固化剂先后置于容器中,用搅拌器搅拌均匀,根据现场实际气温决定用量,并严格控制使用时间。

10.1.3.2.2 用滚筒刷或毛刷将胶均匀涂抹于混凝土构件表面,厚度不超过0.4mm,并不得漏刷或有流淌、气泡,等胶固化后(固化时间视现场气温而定,以手指触感为宜,一般不小于2小时),再进行下一道工序。

主体结构工程一、检测依据1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015)2、《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T50784-2013)3、《超声回弹综合法检测混凝土抗压强度技术规程》(DB37/T2361-2013)4、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011)5、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(JGJ/T384-2016)6、《后锚固法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T208-2010)7、《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013)8、《建筑结构加固工程施工质量验收规范》(GB50550-2010)9、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)10、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2019)二、概述1、混凝土结构中钢筋保护层厚度:混凝土中钢筋的检测包括钢筋数量和间距、钢筋保护层厚度、钢筋直径、钢筋力学性能及钢筋锈蚀状况等检测项目。

混凝土中的钢筋宜采用剔凿原位检测法检测;采用无损检测方法时,宜通过剔凿原位检测法进行验证并可根据验证结果进行适当修正。

2、裂缝深度:混凝土缝隙从混凝土表面延伸至混凝土内部,严重缺陷为构件主要受力部位有影响结构性能或使用功能的裂缝,一般缺陷为其他部位有少量不影响结构性能或使用功能的裂缝。

3、现场检测混凝土抗压强度:混凝土强度现场检测一般采用非破损或局部破损的方法进行。

混凝土的现场强度检测方法包括回弹法、超声回弹综合法、钻芯法、后装拔出法(后锚固法)、超声法和剪压法等。

在混凝土强度现场检测方法中,回弹法、超声法、超声回弹综合法属于非破损检测;钻芯法、后装拔出法(后锚固法)、剪压法属于局部破损检测方法,由于仅在混凝土表面或接近表面部位造成局部损伤,不危害结构安全,广义地理解,钻芯法、后装拔出法、剪压法也属于非破损检测方法。

4、混凝土外观质量及缺陷检测:混凝土外观质量及缺陷检测包括外观质量缺陷检测、内部缺陷检测和构件尺寸偏差检测。

碳纤维片材与砼的正拉粘结强度检测作业指导书

1.目的

使测试人员在做碳纤维片材与砼的正拉粘结强度检测时有章可循,并使其操作合乎规范。

2.适用范围

本方法适用于现场条件下以结构胶粘剂或高强聚合物砂浆为粘接材料,粘合(包括浇注、喷抹)碳纤维片材与基材,在均匀拉应力作用下发生内聚、粘附或混合破坏的正拉粘结强度测定。

3.检测依据

3.1《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004);

3.2《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2013);

3.3《碳纤维片材加固混凝土结构技术规程》(CECS146:2003);

3.4《数显式粘结强度检测仪》(JG 3056-1999)。

4.主要仪器设备

4.1 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪;

4.2 游标卡尺、温度计;

4.3 钻机、切割机等。

5.检测前的准备

5.1 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪应通过技术鉴定,并必须具有产品合格证。

5.2 ZQS6-2000A型粘接强度检测仪应每年检定一次。

若发现异常,应随时维修,并重新检定。

6.取样规则

现场检验应在已完成碳纤维片材粘贴并固化7d的结构表面上进行。

其取样应符合下列规定:

6.1梁、柱类构件以同规格、同型号的构件为一检验批。

每批构件随机抽取的受检构件应按该批构件总数的10%确定,但不得少于3根;以每根受检构件为一检验组;每组3个检验点。

6.2板、墙类构件应以同种类、同规格的构件为一检验批,每批按实际粘贴的表面积(不论粘贴的层数)均匀划分为若干区,每区100m2(不足100m2,按100m2计),且每一楼层不得少于1区;以每区为一检验组,每组3个检验点。

6.3现场检验的布点应在胶粘剂固化已达到可以进入下一工序之日进行。

若因故需推迟布点日期,不得超过3d。

6.4 布点时,应由独立检验单位的技术人员在每一检验点处,粘贴钢标准块以构成检验用的试件。

钢标准块的间距不应小于500mm,且有一块应粘贴在加固构件的端部。

7.操作步骤

7.1 现场试样制备

7.1.1表面处理

被测部位的加固表面应清除污渍并保持干燥。

7.1.2切割预切缝

从加固表面向混凝土基体内部切割预切缝,切入混凝土深度10~15mm,宽度约2mm。

预切缝形状为直径50mm的圆形或边长40mm×40mm的正方形。

7.2.3 粘贴钢标准块

采用高强、快固化的胶粘剂(取样胶粘剂)粘贴钢标准块。

取样粘结剂的正拉粘结强度应大于粘贴碳纤维片材的结构胶粘剂正拉粘结强度。

钢标准块粘贴后应立即固定。

7.2 正拉试验

7.2.1按照粘结强度检测仪生产厂提供的使用说明书,连接钢标准块,设备连接见图7.2.1。

图7.2.1 碳纤维片材粘结质量现场检验示意图

7.2.2 以1500~2000N/min匀速加载,记录破坏时的荷载值,并观察破坏形态。

8.数据处理

8.1强度计算

正拉粘结强度应按下式计算:

P

f

A

式中,f——正拉粘结强度,MPa;

P——试样破坏时的荷载值,N;

A——钢标准块的粘结面面积,mm2。

8.2试样破坏形式及其正常性判别:

8.2.1试样破坏形式应按下列规定划分:

1)内聚破坏:应分为基材混凝土内聚破坏和受检胶粘剂的内聚破坏;后者可见于使用低性能、低质量胶粘剂的工程。

2)粘附破坏:应分为胶层与基材之间的粘附破坏及胶层与纤维复合材或钢标准块之间的粘附破坏。

3)混合破坏:粘合面出现两种或两种以上的破坏形式。

8.2.2破坏形式正常性判别,应符合下列规定:

1)当破坏形式为基材混凝土内聚破坏,或虽出现两种或两种以上的破坏形式,但基材混凝土内聚破坏形式的破坏面积占粘合面面积85%以上,均可判为正常破坏。

2)当破坏形式为粘附破坏、胶层内聚破坏或基材混凝土内聚破坏面积少于85%的混合破坏,均应判为不正常破坏。

8.2.3试验结果的表示:

每组取3个被测试样,以算术平均值作为该组正拉粘结强度的试验结果。

试验结果应包括破坏形式、3个试样的正拉粘结强度值和该组正拉粘结强度的试验平均值。

8.2.4碳纤维片材粘贴施工质量的合格评定:

8.2.4.1组检验结果的合格评定,应符合下列规定:

1)当组内每一试样的正拉粘结强度均达到max{1.5,f tk}的要求,且其破坏形式正常时,应评定该组为检验合格组;

2)若组内仅一个试样达不到上述要求,允许以加倍试样重新做一组检验,如检验结果全数达到要求,仍要评定该组为检验合格组;

3)若重做试验中,仍有一个试样达不到要求,则应评定该组为检验不合格组。

8.4.2.2检验批的粘贴施工质量的合格评定,应符合下列规定:

1)当批内各组均为检验合格组时,应评定该检验批碳纤维片材与基材混凝土粘贴的施工质量合格;

2)若有一组或一组以上为检验不合格组,则应评定该检验批构件加固材料与基材混凝土的粘贴施工质量不合格;

3)若检验批由不少于20组试样组成,且检验结果仅有一组因个别试样粘结强度低而被评为检验不合格组,则仍可评定该检验批构件的粘贴施工质量合格。

注:f tk为原构件混凝土实测的抗拉强度标准值。

9.试验报告

试验报告应包括如下内容:

9.1建设单位、委托单位、施工单位和检验单位的名称;

9.2制备试样的工艺条件;

9.3工程名称、取样部位、试样的数量和编号;

9.4试验时环境的温度、湿度;

9.5粘结强度检测仪的型号、量程、加载速度;

9.6试样的破坏荷载值、破坏形式、粘结强度及评定结果;

9.7检验过程中出现的偏差和异常现象;

9.8检验日期、试验人员及审核人员。

碳纤维片材与砼的正拉粘结强度检测记录表委托编号:检验编号:

检测:复核:。