中西美学与艺术的比较

- 格式:doc

- 大小:30.50 KB

- 文档页数:2

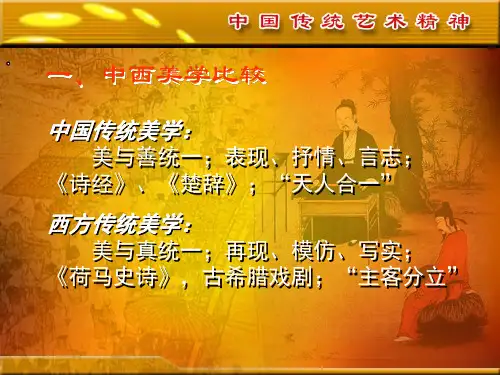

中西美学的比较中西美学是两种不同的美学思想,来自于东方和西方,分别体现了不同的文化,历史和哲学观念。

中西美学的比较是一种对两种美学思想的对比和分析,其目的在于探讨两种美学思想在艺术作品,审美理论和美学价值观方面的差异和共性,并从中深入研究两种美学思想的现代价值和发展前景。

一、中西美学的比较在艺术作品方面的差异艺术作品是美学的核心内容之一,它是艺术家创造出来的形式艺术品,承载着一定的主题和情感,体现着一定的审美要求和价值观。

中西美学在艺术作品方面的比较主要表现在以下几方面。

1.艺术样式的不同中西美学在艺术样式方面的差异比较明显。

西方美学普遍认为创作艺术作品的灵感来自于个人的感受和思想,注重表现主观意识和情感生活,常常表现出人类的自我意识和个性风格。

中西美学不同的是,中国美学的艺术风格表现出来的是具有理智性的、深沉的情感,强调美的抑制和超越,目标是创造一种完整的艺术形式,强调作品的结构和气氛。

两种美学思想的艺术风格不同,反映了不同文化的审美取向和艺术风格。

2.主题和内容的不同中西美学在艺术作品的主题和内容方面也存在差异。

西方美学关注个体,强调个性和情感产生的共性,注重表现生命的意义和价值,关注社会和政治问题。

而中国美学注重对自然和人生活的观察和研究,强调以自然为根源,以自然之道为标准,讲究一种自然的和谐,注重强调整体性和形式的掌握。

中西美学在主题和内容上的不同,反映了两种文化传统和价值观的差异。

3.审美取向的不同中西美学在审美取向方面也存在差异。

西方美学强调主观性和情感的投射,认为美是与心灵的相互作用有关的,即个人情感的投射,也是个人自由创造的结果。

而中国美学重视心灵的消融和超越,认为美是与心灵能力的开发和提高有关的,是在通过对自然或日常事物的观察和生活中的体验得到的感性理解。

中西美学审美取向的不同,反映了两种美学思想在美学价值和审美标准上的分歧。

审美理论是美学的一个重要领域,其目的在于研究美的本质、美的来源和美的标准。

中西方装饰艺术生活美学的异同在当代社会,装饰艺术成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。

中西方作为两大文化体系,其装饰艺术和生活美学也有着明显的差异和异同。

本文将从多个维度探讨中西方装饰艺术的区别和相似之处。

一、历史背景的不同中西方的装饰艺术在历史背景上有着根本性的差异。

中方装饰艺术源远流长,借鉴了上千年的传统文化和哲学思想,以中国古代建筑、传统绘画和工艺品为主要表现形式。

而西方装饰艺术则更加注重个人创新和表现,以古希腊罗马文化和文艺复兴时期为主要影响因素。

二、审美观念的差异中西方的审美观念也存在一定的差异。

中方注重的是“含蓄内敛”的审美,追求平衡和谐,尊崇自然之美。

而西方则更加偏向于个性张扬和表现力,强调艺术家个人的独立创造性和表达能力。

这种差异在装饰艺术中也有所反映,中方注重的是整体的和谐搭配,西方则强调个体的独立性和突出效果。

三、色彩运用的异同中西方在色彩运用上也存在一定的差异。

中方偏好含蓄和柔和的色调,尤其钟爱红、黄、绿、白等颜色,寓意吉祥和美好。

而西方则较为注重对比和鲜艳的色彩运用,对红、蓝、黄等鲜明的颜色更为青睐。

这种差异使得中西方装饰艺术在色彩上呈现出明显的差异。

四、材质选择的不同中西方在材质选择上也有所不同。

中方注重有机材料的运用,如木材、瓷器、纸张等。

这些材料体现了中方对自然材料的偏好和对自然之美的追求。

而西方则更加倾向于使用金属、玻璃、塑料等现代材料,追求现代感和创新性。

五、风格和主题的差异中西方装饰艺术的风格和主题也存在一些差异。

中方装饰艺术注重的是传统文化和哲学的体现,如中国画、园林艺术等。

而西方则更加多样化,涉及到抽象艺术、现代主义、后现代主义等多种风格。

西方装饰艺术的主题也更加多元,涵盖了社会问题、政治思想等广泛领域。

综上所述,中西方装饰艺术生活美学在历史背景、审美观念、色彩运用、材质选择、风格和主题等多个方面存在着明显的差异和异同。

这是两种不同文化传统和艺术思想的体现,也体现了各自文化的特点和个性。

从艺术歌曲上看中西方音乐审美差异人们常说“艺术无国界”,但是在不同的审美观念下,艺术还是有它自己独特的风味,一千个人的眼中就有一千种对艺术的体悟和理解。

中西方各有其不同的社会土壤和文化环境,西方审美形态习惯于分析,中国则习惯于综合,这种思维与表达方式的不同,也导致了中西方音乐上的差异。

中西方音乐差异的实质是文化的差异,主要是由中西音乐所发挥的社会功能和所承担的文化角色不同所导致的。

因此,中国艺术歌曲与西方艺术歌曲这两种不同思想文化体系下音乐形式的美的体现也是有所不同的。

一、中西艺术歌曲比较在《新格罗夫音乐与音乐家词典》中,“艺术歌曲”被定义为“一种由专业作曲家创作且与民歌相区别的,具有严肃艺术意味的歌曲体裁”,在《新哈佛音乐辞典》中,“艺术歌曲”被进一步解释为“是作为室内音乐会目的而创作的歌曲,以区别于民歌和流行歌曲。

它在传统上是为诗歌所谱写的音乐,歌词具有很强的文学性,而且与大多民歌和流行歌曲有所不同。

艺术歌曲的伴奏是由作曲家制定创作的,而不是表演者即兴发挥改写而成”。

西方艺术歌曲源于19世纪在德奥时期的浪漫主义歌曲。

而中国艺术歌曲,从一开始是以借鉴外国艺术歌曲的表现手法为基础进行创作的,同时又注重与我国的民族语言、民族气质和民族情感表达方式相结合。

按一般意义上的界定,中国艺术歌曲是西乐中融产物,迄今在我国只有近百年的历史。

中国近代艺术歌曲的诞生一方面是受西方艺术歌曲的影响,而另一方而应归功于中国的新文化运动。

在新文化运动以后,一批具有国学功底,在创作上崇尚个性、自由和感情表达艺术思潮与中国传统文化艺术相结合,成就了中国的艺术歌曲。

从总体上来讲,艺术歌曲是诗与乐高度融合的音乐艺术载体,既包含有诗意的文学成分,又具有强烈的音乐本体的抒情性和歌唱性。

因此,中国的艺术歌曲如同坚忍的中华民族,具有高雅、细腻、含蓄、理智的性格特征,常常用音乐语言描写外在的环境和气氛,歌曲曲调清新优美悠长,词曲的结合如同中国的国画,音乐与中国诗词的结合表现出一种语言的音乐性,营造出一种“只可意会,不可言传”的意境美。

中西绘画美学特征比较

一、表现方式的差异

中西绘画美学的最大差异在于其表现方式的不同。

西方绘画追求真实的描绘,注重细节的表达,追求事物的立体感和逼真感。

例如,文艺复兴时期的作品中常见的线性透视法,通过线条的透视关系使画面具有深度,并且着重描绘细微的细节。

相反,中方绘画则注重意境的表达,更加关注对象的气韵和精神。

中式绘画经常采用写意的形式,强调形神兼备,以少而不精,留白为美。

通过用笔的轻重和用色的运用,表达情感和思想,追求墨韵的和谐美。

二、意境与主题的差异

三、审美观念的差异

中西绘画美学的审美观念也存在差异。

西方绘画更加强调人文和个人的尊严,追求个体的充分发展和自由。

在西方绘画中,艺术家有更大的创作自由,可以通过各种形式来表达自己的思想和情感。

西方绘画追求的是个人主义和个人情感的真实表达。

相对而言,中方绘画的审美观念更加注重整体的和谐和平衡。

中方绘画更加注重社会的稳定和个体对社会的奉献。

中式绘画追求的是整体的和谐美和统一的审美标准。

总结起来,中西绘画美学在表现方式、意境与主题以及审美观念等方面都存在差异。

西方绘画注重物象的真实描绘和个体情感的表达,而中方绘画更注重意境的表达和社会整体的和谐。

这些差异源于两种文化的不同历史和价值观念,并且在绘画艺术中得到了不同程度的发展和表现。

东西方美学理论比较美学是一门研究美和艺术的学科,它涵盖了对美的本质、美的起源、美的规律以及艺术创作和审美活动等诸多方面的研究。

在东西方文化传统中,美学都有着悠久的历史和深厚的积淀。

本文将对东西方美学理论进行比较,探讨它们在对美的理解、审美观念和艺术价值等方面的差异。

一、对美的理解1.1 西方美学理论在西方哲学传统中,对于美的理解始于古希腊时期。

柏拉图把美看作是“善”的体现,认为美是纯粹、完美而超越现实世界的。

而亚里士多德则从存在论的角度提出,世界上一切具有内在秩序和和谐统一的事物都具有美。

在中世纪,基督教哲学家将美与神圣联系起来,把审美经验视为对神圣之美的感知。

而在近现代,康德提出了“审美判断”的概念,认为审美是独立于伦理和认识的第三类判断,主张审美经验是一种超越功利目的的自由欣赏。

1.2 东方美学理论东方美学理论主要包括中国、印度和日本等地区的传统哲学思想。

在中国古代,儒家、道家和佛家对于美都有着独特的见解。

儒家认为人文之美最高尚,主张“君子之德风于文采”,强调品德与文化修养对于审美体验的重要性;道家则追求自然之美,提倡“无为而治”、“随遇而安”的审美观念,强调清静自然与天地同化;佛家则强调内心清净与涅槃之境的超脱之美。

二、审美观念2.1 西方审美观念西方对审美观念有着较为系统和深入的研究。

18世纪英国哲学家伯克提出“感官审美”,认为审美源于感官对颜色、形态等感知过程中产生的愉悦;启蒙哲学家康德则主张“普遍与必然”,认为审美判断具有普遍性与必然性,并提出了著名的“审美真谛”。

此外,在19世纪后半叶,尼采提出了“艺术之死”的观点,强调了罗曼主义对于审美观念上的重大改变,并对后世产生深远影响。

2.2 东方审美观念相比于西方,东方在审美观念上更多地体现出超脱与内化。

在中国文化中,“雅俗共赏”是一种较为主流的审美观念,即雅与俗并重、相辅相成;日本传统文化中,则体现了浓厚的禅宗意识,在茶道、园林、武士道等领域均体现出禅宗审美思想。

中西方艺术美学观念的碰撞与融合艺术美学是指探究艺术作品的美的本质、规律和价值的学科,是美学中的一个重要分支,对于艺术界和文化界的发展有着深远的影响。

随着东西方文化交流的加深,中西方艺术美学观念不断碰撞、融合,给艺术界带来了新的思考和启示。

一、中西方艺术美学观念的差异中西方艺术美学观念的差异可以从美的本质、审美标准、美学语言等方面进行分析。

1、美的本质中西方对于美的本质的认识存在一定的差异。

在西方,美的本质被理解为是客观存在的、具有普遍性和唯一性的;而在中国传统文化中,美被理解为是主观感受的、具有多样性和相对性的。

二者的区别在于是否认为美是在人的主观感觉中产生的,是否是受文化、历史和社会因素的制约。

2、审美标准中西方在艺术审美标准上也存在差异。

在西方,对于艺术作品的评价主要基于其艺术性、独创性和技术水平等因素;而在东方,更注重作品的情趣、内涵和意境等方面。

因此,在东方,一些简单粗犷的艺术作品,也能得到受众的高度赞誉。

3、美学语言中西方的美学语言也有所不同。

在西方,人们用“美”、“丑”、“优美”、“优秀”等词语来表达对于艺术作品的评价;而在中国,人们常用“意境”、“气韵”、“情趣”等词来默示艺术的美感。

以上的差异,体现了中西方文化传统和审美价值的不同,但不同并不代表对立,相反,通过相互的理解和包容,中西方的艺术美学观念不断发生着碰撞和融合,推动着艺术发展的进程。

二、中西方艺术美学观念的融合中西方艺术美学观念的融合并不意味着西化,而是指中西方之间的艺术和美学交流,以及互相借鉴、吸收和创新。

在这个过程中,中西方艺术美学相互影响、相互借鉴,吸取优秀的文化成就,不断创新和发展。

1、交流与融合自唐朝开始,中国和西方就有着频繁的交流,从唐代密使玄奘到如今的一带一路倡议,中西方的交流越来越紧密。

这种交流在艺术领域也同样存在。

例如,唐朝时期的马可波罗曾到中国游览,将中国的绘画艺术和建筑艺术带回欧洲。

在中国,西方油画和写实主义艺术的引入,对传统绘画和艺术审美理念产生了一定影响,激发了中国艺术家的创作热情。

古今中外美学思想的比较研究一、前言美学思想是关于美和艺术的理论研究。

随着时间的推移,各个文化圈在美学思想方面都有不同的贡献。

本文将分别对古代和现代的中外美学思想进行比较研究,以期更好地理解美学思想的演变和发展。

二、古代美学思想的比较研究1. 中国古代美学思想中国古代美学思想以“审美”、“趣味”和“品位”为核心,注重对“工、势、形、声、色、香、味”的美的考虑。

在美学思想方面,中国古代的代表人物有庄子、墨子、荀子、王阳明等。

他们重视人的内心追求,通过人的内心感受来感知美的存在。

庄子提出了“至乐无乐”、“大知闲闲”等思想,认为美的感受是通过人的内心感受而达到的,不需要任何外在因素。

墨子则提出了“以工度美”、“同类相求”等思想,认为美是通过良好的工艺品质和相似的元素之间的匹配才得以体现的。

2. 古希腊美学思想古希腊美学思想把重点放在了整体性审美上。

他们认为,艺术是一种对整体的表达,并且将其与人的正义、道德、理性等方面相联系。

古希腊美学思想的代表人物有亚里士多德、苏格拉底等。

亚里士多德提出了“乐谷理论”,认为人们在欣赏艺术时会对于一些美妙的和谐而感到愉悦。

苏格拉底则认为人类智慧的究极表达是通过艺术来实现的,艺术可以将人们带入一个虚无之地,让人们在思考和感受上得到一种非比寻常的满足。

三、现代美学思想的比较研究1. 西方现代美学思想西方现代美学思想的代表人物包括康德、海德格尔、哈贝马斯等。

康德认为美的本质不在于艺术品本身,而是在于人们对于艺术品的感知。

海德格尔则认为艺术品的重要性在于它是可以揭示出生活的本质和真实的途径。

哈贝马斯则认为美不是单纯的审美体验,而是一种与人文和社会事实紧密相关的体验。

2. 东方现代美学思想东方现代美学思想的代表人物包括中田重治、荒木亨等。

中田重治认为,美学是一种事实,而不是一种概念。

荒木亨则认为,美学是一种对于强迫和死亡的抵抗,是人类追求自我实现和人生意义的表达。

四、中外美学思想的比较研究本文介绍的中国古代美学思想和古希腊美学思想都是重视整体性审美的思想,而现代美学思想则更多地关注于人的内在感性认知。

东西方美学理论比较美学是研究艺术和美的学科,不同的文化背景和价值体系给美学理论带来了丰富的多样性。

东西方美学理论有着不同的观点和方法,本文将比较东西方美学理论的异同,探讨它们对人们审美体验的影响。

1.东方美学理论东方美学强调内心的平静与和谐,注重个人与自然的融合。

在中国,美与道德、伦理有着密切的关联。

美不仅仅是外表的表达,更是一种内在的境界。

中国美学强调审美的哲学思考,将美与道德、伦理相结合,追求“大美”的境界。

日本的美学理论强调对细节的关注和完美的追求,其中“wabi-sabi”是一种独特的审美观念,强调不完美中的美。

它赞美那些不规则、不对称、经历岁月痕迹的事物,认为它们能够传递出一种深远而内敛的美感。

2.西方美学理论西方美学理论注重理性和逻辑的思考,追求对美的形式和规则的探索。

希腊哲学家亚里士多德提出的“形式论”强调对艺术形式的研究,认为美即是合乎自然法则的形式。

而德国哲学家康德则强调审美的主观体验,认为美是一种对客观现实的情感反应。

西方现代美学理论中的“表现论”注重作品本身的独立性和独特性,认为艺术作品是艺术家内心情感的表达。

西方还有后现代主义美学的发展,强调对传统美学观念的颠覆和拓展。

3.东西方美学的对比东西方美学理论在一些方面存在明显的区别。

首先是美的定义和目标的不同:东方美学更偏向于内在的修养和心灵的和谐,而西方美学更注重形式的探索和观念的表达。

其次是审美观念的不同:东方美学更强调对自然和历史的敬畏,追求“大美”的境界;而西方美学更强调对艺术形式的研究和对主观情感的反应。

然而,东西方美学理论也有一些共同点。

首先是对人类情感和经验的关注:无论是东方还是西方美学,都试图通过艺术和美的体验来探索人类情感和生活经验。

其次是对艺术作品的独立性和创造性的重视:无论是东方还是西方,都认可艺术作品的独特性和独立性,将其视为艺术家内心情感的表达。

东西方美学理论有着各自独特的观点和方法,它们对人们的审美体验和艺术创作产生了深远影响。

中西方艺术美学观念的差异与相通在不同的文化背景下,中西方的艺术美学观念呈现出明显的差异。

这些差异源于历史、哲学、审美理论等多方面的影响。

然而,尽管存在着差异,中西方的艺术美学观念也有一些相通之处。

本文将探讨中西方艺术美学观念的差异和相通之处,以期加深对两种文化间的艺术交流和理解。

一、中西方艺术美学观念的差异1.1审美目标的不同中西方对于艺术的审美目标存在一定的差异。

在西方,尤其是古希腊文化的影响下,追求形式上的完美和理性的美成为主流。

而在中国传统文化中,注重表达情感和传递思想的意蕴被视为艺术的核心。

1.2审美标准的不同中西方的审美标准也有所不同。

在西方,认为艺术应该追求客观真实和逼真的表现,强调艺术作品与现实生活的联系。

而在中国,强调艺术应该追求意境和抽象的表达,追求超越现实的艺术审美。

1.3艺术表现形式的差异中西方的艺术表现形式也存在明显的差异。

在西方,绘画、雕塑、音乐等被视为艺术的主要表现形式,强调作品的物质性和感官上的直接体验。

而中国传统艺术则更多地注重绘画、书法、剪纸、景泰蓝等形式,强调艺术的意境和精神内涵。

二、中西方艺术美学观念的相通尽管中西方的艺术美学观念存在差异,但也有一些相通之处。

2.1对于创造力的重视中西方文化都对创造力给予高度的重视。

无论是西方的启蒙运动还是中国的文人理论,都表达了创造力对于艺术的重要性。

创造力是艺术家表达内在情感和创新思想的驱动力。

2.2对审美享受的追求中西方文化都强调审美享受的重要性。

无论是西方的“美的享受”还是中国的“享受艺术”,都体现了对于艺术作品带来的愉悦和心灵的满足的追求。

2.3对自然与人性的审视中西方的艺术美学观念中都存在对自然与人性的审视。

无论是西方对于自然的描绘、对人类情感的抒发,还是中国传统艺术对大自然的表现、人性的体悟,都表达了人们对于自然和人性的关注与思考。

三、中西方艺术美学观念的交流与融合随着全球化的发展,中西方的艺术美学观念正不断交流和融合。

美学是人类对美的追求和认识的学科,是研究美、审美以及艺术创作等方面的学科。

东西方美学理论有着各自独特的文化背景和思想传统,对于美的理解和表达方式也存在一定的差异。

本文将重点探讨东西方美学理论之间的比较,从哲学、艺术、文化等多个角度进行分析。

1. 哲学观念比较在美学领域,东方和西方有着不同的哲学观念。

西方美学主要受到古希腊哲学的影响,强调理性和逻辑思维。

而东方美学则更注重阐释意境、超越物质界限的精神追求。

比如,中国传统美学中的“以意传情”、“隐者气质”等思想,与西方美学中的“真善美”、“模仿与再现”有着差异。

2. 艺术观念比较在艺术创作方面,东西方都有着丰富的艺术传统。

西方艺术注重形式、结构和技巧,强调表现主义、印象主义等不同风格;而东方艺术更注重内涵、意境以及与自然的融合,体现了“天人合一”的思想。

例如,中国古典绘画中的山水画和写意画就强调意蕴和书卷气。

3. 文化观念比较东西方文化差异对于美学理论也产生了深远影响。

西方文化偏向个人主义、自我表达和人权意识,因此其美学重视个体感受和情感表达。

而东方文化重视集体、家庭、传统等价值观念,在美学上更加崇尚内心深处的静谧与超脱。

这种文化差异也导致了在审美标准、审美趣味上的差异。

4. 美与实用性比较在东西方美学理论中还存在一定程度上关于美与实用性的区别。

西方哲学家较早提出“艺术为艺术”、“目的论”等理论,认为艺术应该追求自身的审美价值而非功利目的;而在东方国家,尤其是中国传统文化中根深蒂固的实用主义思想,使得一些传统艺术形式更注重实用性和功能性,并将审美融入到日常生活之中。

5. 当代影响与交流随着全球化进程加快,在当代社会中东西方文化之间的相互影响、借鉴与交流越来越频繁。

东西方美学之间并非对立关系,而是相互借鉴、交流互补的关系。

例如,在当代艺术领域中可以看到很多融合了东西方元素的作品,这种跨文化融合也为美学理论带来新的可能性。

综上所述,东西方美学理论虽有差异,但在人类对于美的探索过程中都发挥着重要作用。

中西方艺术美学思想的差异与交流艺术美学作为一门研究艺术与美的学科,涉及到不同文化背景和观念的碰撞与交流。

中西方艺术美学思想的差异体现了不同文化对艺术的不同理解和表达方式,同时也为促进跨文化交流提供了丰富的素材和机会。

本文将探讨中西方艺术美学思想的差异,并探讨如何进行有效的交流与融合。

一、中西方艺术美学思想的背景差异1.1 文化传统和历史演进的差异中东方文化以儒家思想为核心,注重礼仪、道德和社会关系的维系,艺术作品强调的是对传统文化和社会价值的崇尚和呈现。

相比之下,西方文化以希腊罗马文化为基石,注重个体自由、理性思考和个人体验的追求,在艺术表现上更加强调创新、突破和自由表达。

1.2 影响艺术审美观念的哲学思想差异中西方哲学思想的差异对艺术美学观念产生了深远影响。

中方艺术美学思想较为注重的是“和谐”、“整体性”和“内敛”,强调艺术作品与自然和谐共生,追求内心感受和精神层面的沟通。

而西方艺术美学思想则更加注重“表达”和“个性”,强调艺术家的情感、观念与经验在艺术作品中的表达和传递。

二、中西方艺术美学思想的主要差异2.1 艺术观念的差异中方艺术美学思想以“境界”为核心概念,强调艺术的超越性和内涵,追求超越现实的更高境界。

西方艺术美学思想则更注重艺术的外在表现,强调艺术作品的形式和技巧。

2.2 艺术创作方式的差异中方艺术美学思想强调艺术创作中的“意境”和“神韵”,强调意境与艺术家的境界和个性之间的相互作用。

西方艺术美学思想则更加注重技法和创新,追求形式和技术上的突破与变革。

2.3 艺术的价值取向的差异中方艺术美学思想追求的是“道德美”和“精神性”,更加注重艺术的道德、精神和文化内涵。

西方艺术美学思想注重的是“审美美”,追求的是艺术作品本身的审美价值和美感。

三、中西方艺术美学思想的交流与融合3.1 文化交流与互鉴艺术是文化的重要组成部分,在中西方文化交流中,艺术扮演着重要的角色。

通过跨文化的交流与互鉴,可以促进艺术美学思想的融合与创新。

中西方美学的差异中国美学与西方美学的本质差异就是其各自的社会背景、宗教、哲学、文化以及民族间的具体差异。

西方美术在其宗教的感化下更习惯与反思并进行思维的操作;而中国的美术历史由于受到中国几千年封建体制社会潜移默化的意识形态的影响,关注过更多的自然造化的根本规律。

就“观念”来说。

中国人向来感性,向来善于寄托情怀,中国画是按照中国人特有的表现形态发展而来的。

中国古人写诗大都抒发感受情趣,文化系统也离不开情感,很少有物质独立的东西。

山水风景画占大部分,比如说表现一条河一丛花草一只动物都会有意无意中透漏出人的情怀,一幅中国画里面贯穿的始终是发自人内心的感受,非常注重对生活的描绘。

而西画的观念总是脱离不了“科学”,理智的思维表现出同样理智清晰的画面,它们无须着重反映人的情感,房子就是房子,人就是人,强调解剖看重形体关心一些可能存在的物理变化,西方艺术着重表现人体,女人体更能表现绘画艺术上的最高境界,西方艺术家认为人体曲线是自然界最优美、最自然的、美是生命的象征,不是其他任何物体能及的。

这种观念上的差异长此以往影响着中西绘画的总体。

从中西观念上虽然谈已经涉及到了“意境”和“趣味”的问题,但是从他们在绘画上的表现形式来看,中国画偏重“写意”西方的趣味在于“写实”。

中国画把意境作为第一位,画面上呈现的不是一部分物质而是整个人性化的意境。

而西方却觉的描绘物质的构成渊源更有趣味,他们认为事物是什么样子就应该在画面上真实的表现什么,比如完成一幅风景创作,西方关注画面与实际景致想吻合,画肖像追求与模特的外形想吻合。

西方艺术着重于人体艺术,如摄影、绘画、雕塑等。

大多是以人物形象出现的,表现的是人体艺术美。

中国艺术着重于自然界的山、水、花、草、鸟。

着重点不同,表现方式也不相同。

中国画着重于把结构形态和神韵合而为一.中国艺术注重表意,并不是说国画的表现就不重视对造型的把握,而是在国画的创作过程中貌似简单的线条描绘已经包含了形体的精准。

《成电讲坛——中西美学与艺术的比较》听后感

XXX 28063040XX

5月6日,很荣幸的去听了曾繁仁教授所开讲的成电讲坛,临听后感觉颇为受益。

曾繁仁教授1964年毕业于山东大学中文系,曾任青岛海洋大学党委书记、山东省教委副主任、山东大学校长,现为山东海天软件工程专修学院名誉院长、山东大学博士生导师、教授,国务院学位委员会学科评议组成员、中国高教学会美育研究会副会长、中国作家协会会员、全国中文教学指导委员会副主任、中外文艺理论学会常务理事等职务。

曾教授近年来一直潜心于美学教学和研究,尤其在西方美学史和当代美育理论领域用力甚深,学识深湛,形成了具有鲜明个人特色的学术思想和理论成果。

今天曾教授做客电子科大,就大学生如何提高人文素质和如何欣赏艺术的无比魅力,与艺术作为人生的伴侣这两点展开了对中西美学与艺术的演讲。

在听曾教授讲座之前,我对于美学的认识停留在字面的理解上,以为美学就是那些艺术家们所研究的东西,不是我所能理解的;以及认为作为一名工科类的学生,这些美学以及与艺术有关的东西离我们很遥远。

殊不知,其实美学就在身边。

首先,曾教授给我们介绍了美学的概念。

简单概括为人类的审美,以及人类对现实和大自然的情感体验和审美情感。

然后曾教授就中西美学的不同作了深层次比较。

中国古代“天人合一”思想与古希腊的“求知”哲学的对比,《中庸》说:"喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉。

"也就是所谓的“中和位育”之道了,它从从人心与宇宙的同一性出发,揭示了人类心灵本身的澄明与博大,勉励每一位社会中的个体,从中正平和的人道入手,至诚无止,自强不息,以达到与天地万物并立,而共博厚共高明共悠久的至高境界,"中和"是灵魂,它统摄"中和位育"精神的上上下下,而"位育"则是"中和位育"精神的终极目标。

而西方的崇尚的“黄金分割”哲学,却是揭示的和谐之道,道法自然的一种和谐之美。

中国古代“中和论”美学和“中和之道”。

“中和”本来是先秦思想的重要概念,它的一个重要来源其实是春秋时期的“乐”论。

我们从《礼记·中庸》的“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。

中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。

致中和,天地位焉,万物育焉”。

“保合太和”之自然生态只美,《易经》云,“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞。

”中国自古是农业社会,故有“农为本,商为末”的说法,因而有国泰民安,风调雨顺,五谷丰登,国家太平只天下大宏愿,老百姓个个平安无事,就是天下太平。

“元亨利贞”四德之吉祥安康之美,《左传》襄公九年载:穆姜释随卦卦辞,读“元、亨、利、贞”,以元为仁,亨为礼,利为义,贞为正,称为“四德”,赋予道德规范的涵义。

唐孔颖达《周易正义》引《子夏传》说:“元,始也;亨,通也;利,和也;贞,正也。

”认为乾卦“四德”意味着阳气始生万物,物生而通顺,能使万物和谐,并且坚固而得其终,宋程颐在所著《易传》中,依据孔说,将此四字解释为“元者万物之始,亨者万物之长,利者万物之遂,贞者万物之成。

”以元亨利贞为天道生长万物的四种德行。

“中庸之道”之适度适中之美,《中庸》始于“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”而终于“‘上天之载,无声无臭。

’至矣”。

这就是圣人所要达到的最高境界,这才是真正意义上的天人合一。

天人合一的天是善良美好的天,天人合一的人是像善良美好的天那样善良美好的人,天人合一就是人们自觉修养所达到像美好善良的天一样造福于人类和自然理想境界。

“和而不同”之相反相成之美,比如烹调,必须使酸、甜、苦、辣、咸调合在一起,达到一种五味俱全、味在咸酸之外的境界,才能算是上等佳肴;比如音乐,必须将宫、商、角、徾、羽配合在一起,达到一种五音共鸣、声在宫商之外的境界,才能算是上等美乐:反之,如果好咸者一味放盐,好酸者拼命倒醋,爱宫者排斥商、角,喜商者不用羽、徾,其后果便不难设想,也不堪设想了。

因此,早于孔子的晏婴就曾说过:“若以水济水,谁能食之?若琴瑟专一,谁能听之?相辅相成之为美也。

“和实相生”之生命旺盛之美,“生生之谓易;成象之谓乾,效法之谓坤;极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神。

”,周易有云:“天地之大德曰生。

”亦即“天地之间最伟大的道德是爱护生命”。

还有什么比爱护生命更有意义更有价值的呢?都说如今物欲横流、人心不古,不图名、不图利是一种优秀品质,致力于实务的人,在自己的岗位上所做的扎扎实实的事情多,少炫人耳目的高论;他们又都是惠泽被来者的人,却不求任何回报。

因此,他们都是大德无言的表率。

从他们身上,我们感受最多的是来自灵魂深处的感动。

“人文化成”之礼乐教化之美,《论语·雍也》:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

”“质胜文则野”就是指一个人没有文化修养就会很粗俗;“文胜质则史”就是指一个人过于文雅就会显得像个酸秀才,书呆子,注重繁文得节而不切实际。

所谓“百无一用是书生”,就是典型的“文胜质则史”,忘了做人的根本。

所以要“文质彬彬”,既要有文化修养,又不要迷失了本性,只有这样,才能够称得上是真正的君子。

通过曾教授对中国美学的介绍,我对中国古代的“天人合一”这一传统哲学有了更深刻的认识,体会到了“万物并育而不相害,道并行而不相悖”的万物同时生长而不相妨害,日月运行四时更替而不相违背的至理。

世间万物本来不同,但却能相容于天地之间。

人往往以自我为中心生出种种成见,由成见划分出是非彼此,为坚持是非,彼此你争我斗,互不相容,终生役役迷失自我。

人的真正解放在于消除一切成见,以开放的胸怀包容万物,与天地并生,与万物同存。