中国南方古建筑脊饰鸱尾形象考

- 格式:pdf

- 大小:1.59 MB

- 文档页数:8

【中国古建筑论文】明清时期中国古建筑鸱吻设计学探究摘要:本文以明清时期古建筑的鸱尾为研究对象,从设计学的角度,以纵向时间节点入手,追溯鸱吻形态的演变历程,探究明清时期鸱尾在形态制式、纹样构成方面的发展与演进,分析其等级制度、宗教礼俗、风水文化对鸱尾发展的影响,彰显中国传统建筑设计文化的精髓。

关键词:明清时期;鸱吻;形态制式;纹样构成引言鸱吻又名螭吻、鸱尾,说文解字中言:“鸱鸮,宁鴂也,号声”,是中国古代神话传说中的一种龙形吞脊兽。

鸭吻口阔嗓粗,据传鸱吻是龙所生的九子之一,形状像无尾的壁虎,喜欢在险要处四处远眺,也喜欢吞火。

在中国传统文化中,鸱吻属水性,具有镇邪、避火的功能,因此在屋顶上安防两个相对的鸱吻饰物能驱邪消灾,也是中国传统建筑文化集大成的表现。

一、鸱吻的溯源中国古建筑发展史悠远流长,建筑作为“人类基本实践活动之一,是人类文化的一个组成部分”,至唐代时期,在建筑的营造技艺和装饰手法上已呈现出较为成熟的面貌,是中国古建筑历程中浓墨重彩的篇章。

建筑由“台基、屋架、屋顶”三部分构成,其中屋顶是“整个建筑中造型最为突出,外观多为坡顶,少见平顶”,在其建筑形制、营造技艺、装饰艺术等方面皆有较为详尽的规范记载。

鸱吻又称蚩尾或鸱尾,作为中国古建筑屋顶中最常见的装饰结构,最早源于东汉晚期,主要出现于中原地区建筑。

王其钧从建筑学角度对鸱吻作如下定义:“建筑屋顶上部正脊两端的装饰构件”,即张着巨大的嘴,形态类似于龙形的装饰构架,常被用于传统建筑屋顶之上,主要出现在古代宫殿、楼阁等官制建筑中,具有强烈的宗教意义和功能作用。

南北朝时期,屋脊上鸱吻的尾尖向内卷曲,外部雕刻鳍纹形象,是较常态的鸱尾形状;从文献记载可知,东晋已出现鸱吻的雏形,直至隋唐时期,鸱吻的形态基本维持这种形制不变,将其定义为鸱吻前阶段;在南北朝时期,随着修建寺庙之风的兴起,建筑正脊两端形态演变为上翘卷起之状;北魏和东魏时期的建筑鸱吻的尾部已非常醒目,如北魏时期龙门石窟莲花洞所雕的鸱吻,轮廓逼真;到西魏时,鸱吻之尾,鳍条突出,略有夸张,更加具备装饰韵味,外缘加置一道鳍尾,总体外形简约、明快,唐朝是传统建筑吻兽发展阶段中的鼎盛时期,在其形态上发生了较为明显的变化。

从中国平面文化的形成看鸱吻的造型演变摘要:文章结合中国玉石的传统加工设计过程,阐述了在以轮廓为主体的观念下中国平面文化的独特魅力。

针对中国平面文化这种由外向内的设计特点,文章从分析鸱吻造型演变的原因入手,认为鸱吻的早期造型主要是古人出于立面构图的需要,在动物崇拜的观念下从自然元素中提取出的一种角状装饰物,起初并无深刻内涵,在“述而不作,信而好古”思想的影响下,结合古文献的记载和当时的流行文化主题使鸱吻的含义日益丰富,从而相应地使鸱吻的造型在基本轮廓不变的情况下,从抽象发展为具象,最终形成了它成熟的艺术形象。

关键词:轮廓;平面文化;构图;抽象;具象中图分类号:TU984.11文献标识码:A文章编号:1009-3060(2008)03-0047-05一、中国平面文化的形成特点1、从中国玉文化谈起中国人自古对玉情有独钟,赋之深厚,绵延几千年经久不衰,是中华民族独有的文化现象。

汉宝德先生曾就玉的传统加工过程来说明中国文化的二度空间观念,他认为,由于在古代中国玉石原料难得,所以加工时倍加珍惜,使得古代玉器的制造有两个非常重要的特点。

第一,玉要尽量地切割以经济使用。

一块矿石切成薄片后,可以得到很多块,以增加数量。

因此,二向度的设计与灵感便随薄片而生,最终形成了中国人一直比较倾向的平面设计传统。

中国的艺术家和一流的工艺家,从公元前几千年一直到汉朝,设计构思的时候都要从薄片开始。

立体的造型非常稀有,仅仅偶尔为之。

第二,由于玉石的珍贵和切割的不易,玉石薄片的形状是随机的,这个事实也就决定了中国平面设计的理念总是以轮廓为主体,即先有界限,然后再做设计,因此逐渐形成了由外向内的设计理念。

所以玉器是由它的轮廓来决定它整个的造型,在它的轮廓内按当时流行的文化主题进行二向度设计,从而产生了一个个飞扬灵动的生命,这就是中国平面文化特有的魅力。

剪纸艺术是中国最为流行的民间艺术之一,作为一种平面设计在中国已有两千多年的历史。

它的设计更是直接体现了中国平面文化的鲜明特色――先设定一个轮廓,然后将设计主题均衡巧妙地安排在其内。

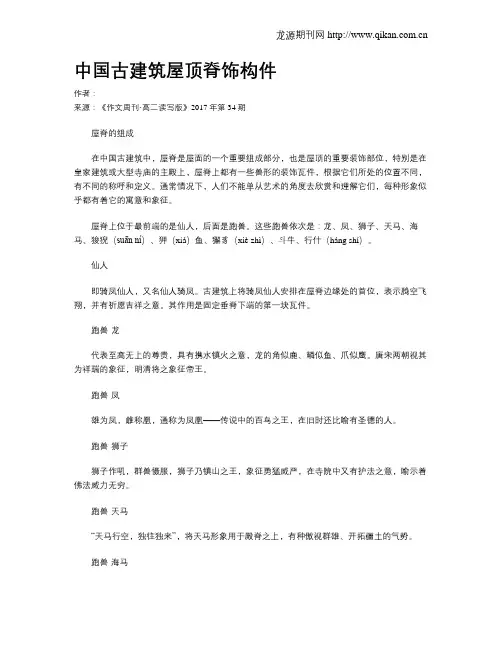

中国古建筑屋顶脊饰构件作者:来源:《作文周刊·高二读写版》2017年第34期屋脊的组成在中国古建筑中,屋脊是屋面的一个重要组成部分,也是屋顶的重要装饰部位,特别是在皇家建筑或大型寺庙的主殿上,屋脊上都有一些兽形的装饰瓦件,根据它们所处的位置不同,有不同的称呼和定义。

通常情况下,人们不能单从艺术的角度去欣赏和理解它们,每种形象似乎都有着它的寓意和象征。

屋脊上位于最前端的是仙人,后面是跑兽。

这些跑兽依次是:龙、凤、狮子、天马、海马、狻猊(suān ní)、狎(xiá)鱼、獬豸(xiè zhì)、斗牛、行什(háng shí)。

仙人即骑凤仙人,又名仙人骑凤。

古建筑上将骑凤仙人安排在屋脊边缘处的首位,表示腾空飞翔,并有祈愿吉祥之意。

其作用是固定垂脊下端的第一块瓦件。

跑兽-龙代表至高无上的尊贵,具有携水镇火之意,龙的角似鹿、鳞似鱼、爪似鹰。

唐宋两朝视其为祥瑞的象征,明清将之象征帝王。

跑兽-凤雄为凤,雌称凰,通称为凤凰——传说中的百鸟之王,在旧时还比喻有圣德的人。

跑兽-狮子狮子作吼,群兽慑服,狮子乃镇山之王,象征勇猛威严,在寺院中又有护法之意,喻示着佛法威力无穷。

跑兽-天马“天马行空,独往独来”,将天马形象用于殿脊之上,有种傲视群雄、开拓疆土的气势。

跑兽-海马海马亦称落龙子,象征忠勇吉祥,智慧与威德通天入海,畅达四方。

跑兽-狻猊狻猊能食虎豹,亦是威武百兽的率从。

传说它日行五百里,性好焰火,故香炉上面的龙首形装饰为狻猊,有护佑平安之意。

跑兽-狎鱼狎鱼是海中的异兽,传说它能喷出水柱,防火灭火。

跑兽-獬豸獬豸俗称独角兽。

獬豸拥有很高的智慧,懂人言知人性,善于辨别是非曲直,力大无比。

古时的法官曾戴獬豸冠,象征公正无私,又有压邪之意。

跑兽-斗牛斗牛为传说中的虬龙,一说其为镇水兽,古时在发生水患之地多以牛镇之,斗牛立于殿脊之上意有镇邪、护宅之功用。

跑兽-行什行什因排行第十,故得此名。

脊端上的精灵——鸱吻中国古代建筑屋顶的两端,蹲守着一对神秘的雕塑形象,似龙非龙,似兽非兽,又有鸟羽,又有利爪,又有花卉海浪为背景,又有火焰星辰日月为依托,神秘的形象和华丽的装饰,决定了这是一件具有非凡而又神奇力量的建筑构件。

驻足古建筑的屋檐下,我们会被雄伟磅礡的屋盖所震撼。

令人震撼的这个屋盖的顶端,是一条或曲或直的线段,建筑术语称其为“正脊”。

正脊底下是木结构“脊檩”,百姓们说得“上梁大吉”说得就是安装这条“脊檩”时候的工序。

而正脊瓦作的某些作用,就是避免雨雪对脊檩的冲刷腐蚀,继而让屋盖长期不朽,使得建筑屹立不倒。

而鸱吻就是正脊的两个端点,这个端点,在古代建筑师的眼里,它是至关重要的。

屋顶的大小,气势,是否舒展,是否大气磅礴,很多时候都取决于这两个点的控制。

两个点,建筑师对其位置的拿捏,对于整栋建筑的造型造势来说,至关重要。

这两个端点到底是什么形象呢?为什么称为“鸱吻”也被称为“鸱尾”?这还要从这个构件千百年来演化的渊源说起。

它的形象与题材——由“尾”向“吻”发生的变化。

这个变化,不仅是简简单单题材上的变化,更多体现出千百年来审美的一种延续和转变。

昆仑君手绘一张图,帮大家捋清鸱吻造型发展历程。

这是一张跨越千年的样式演变图。

上至两汉,下到明清。

隋唐五代宋辽夏金元皆有体现。

接下来,我们以这幅图为线索,揭秘“鸱吻”的造型发展历程阶段1,初期——脊端饰物汉代的画像石,冥器陶楼等出土文物可见,汉代建筑尤为朴素,但是蔚然壮观。

屋顶硕大而磅礡,屋面缓和而出檐深远。

此时的正脊两端并没有明确形象的装饰构件出现,多以瓦当重叠、勾搭、起翘隆起作为最初的装饰。

至今在汉代遗存的画像石建筑上端,可以看到瓦当勾头堆叠形成的几何形状的脊饰。

陶楼上极富表现力的脊端几何形态的饰物,形态如同鸟羽,又如同树叶。

汉阙上的脊端饰物,通过侧面的浮雕可见,是由瓦当堆叠而成。

日本的建筑保留很多中国早期建筑的特征,例如脊端饰物,采用了瓦当勾搭堆叠隆起形成的脊饰构件。

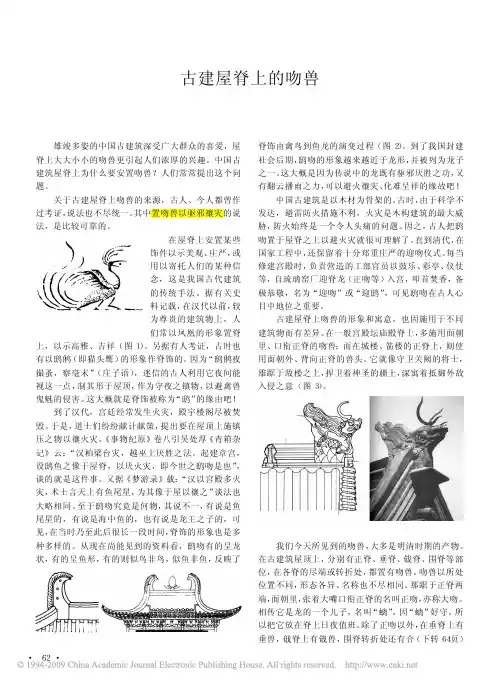

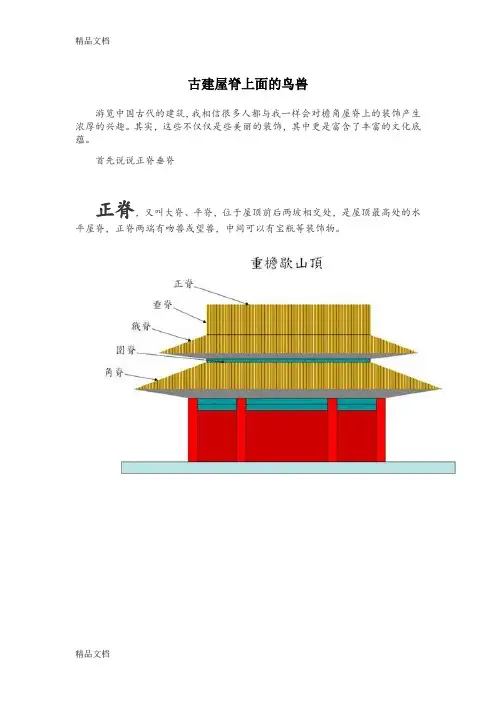

古建屋脊上面的鸟兽游览中国古代的建筑,我相信很多人都与我一样会对檐角屋脊上的装饰产生浓厚的兴趣。

其实,这些不仅仅是些美丽的装饰,其中更是富含了丰富的文化底蕴。

首先说说正脊垂脊正脊,又叫大脊、平脊,位于屋顶前后两坡相交处,是屋顶最高处的水平屋脊,正脊两端有吻兽或望兽,中间可以有宝瓶等装饰物。

吻兽:就是鸱(chī)吻,下面会提到望兽:望兽是中国古代建筑的一种屋脊饰件,位于房屋正脊的顶端。

和吻兽朝内吞脊不同,望兽的兽头向外望去,故称望兽。

吞脊兽位于正脊的两端垂脊是中国古代屋顶的一种屋脊。

在歇山顶、悬山顶、硬山顶的建筑上自正脊两端沿着前后坡向下,在攒尖顶中自宝顶至屋檐转角处。

对庑殿顶的正脊两端至屋檐四角的屋脊,一说也叫垂脊,但另一说为戗脊。

垂脊上有垂兽作饰物。

其中歇山顶垂兽在垂脊下端,其余则在垂脊中间偏下的地方。

卷棚歇山、悬山、硬山等级较低,不一定安置垂兽和蹲兽。

垂兽这些檐角屋脊上排列着的小动物一般叫做屋脊走兽、檐角走兽、仙人走兽、垂脊吻等,古建行内部也称为小跑或“走投无路”。

它们已经“走”到了檐角的最前端,再向前一步就会掉下去,由此而得名。

关于这些装饰的物理意义是这样的:中国古建大都为土木结构,屋脊是由木材上覆盖瓦片构成的。

檐角最前端的瓦片因处于最前沿的位置,要承受上端整条垂脊的瓦片向下的一个“推力”;同时,如毫无保护措施也易被大风吹落。

因此,人们用瓦钉来固定住檐角最前端的瓦片,在对钉帽的美化过程中逐渐形成了各种动物形象,在实用功能之外进一步被赋予了装饰和标示等级的作用。

唐宋时,还只有一枚兽头,以后逐渐增加了数目不等的蹲兽,到了清代形成了今天常见的“仙人骑凤”领头的小动物队列形态。

“骑凤仙人”,民间也叫做“仙人骑鸡”。

这个“仙人”究竟是谁?为什么在檐角的最前端?为什么骑着凤凰?民间对此有着各种各样的传说。

一种传说他是姜子牙的小舅子,想利用姜子牙的关系往上爬。

姜子牙看出小舅子的居心,但深知道他才能有限,因此对他说:“你的官已升到顶了,如果再往上爬就会摔下来。

古建筑屋顶上各种脊兽,都是什么?有什么寓意?中国古代建筑从古至今,始终保留着三个基本要素:台基部分,梁柱部分,及屋顶部分。

在外形上,三者之中,最庄严美丽,迥然殊异于他系建筑,为中国建筑博得最大荣誉的,便是屋顶部分。

在这个被戏称为中国建筑特有的“第五立面”上,或雄伟,或典雅,或妩媚,兼具其上的各种装饰构件,在蓝天之下,中国人于深有根基的木构之上,营造了无数的缤纷“博物馆”。

既充满规则和理性,又极具浪漫想象。

小编在此大概讲一讲古代房顶各种脊兽的来历和用途。

01鸱尾北宋《唐会要》中记载了一个故事,大意是汉代的宫殿柏梁殿被火烧毁,越地的巫师说海里有一种鱼,鱼尾的形状像鸱(猫头鹰),拍打海浪就能下雨,把这种动物放在屋顶上,可以起到镇火消灾的作用,于是人们开始在屋脊上安放鸱尾。

有些人容易把螭[chi]吻、鸱[chi]尾混为一谈,其实是不严谨的。

唐朝以前叫鸱尾,是这样的向内翻卷,取大鹏欲飞未飞之前尾巴上翘之意。

山西省忻州市五台县李家庄的南禅寺--建于唐代的木结构,房顶就是唐鸱尾。

日本唐招提寺金堂上的鸱尾宋代鸱尾是唐鸱尾向明螭吻过渡的一种产物。

山西长治平顺大云院---北宋年间鸱尾螭吻的来历,民间传说龙生九子,第八子就是螭吻,口阔嗓粗而好吞,取其灭火消灾。

唐之后,皇帝把自己化身成真龙天子。

而鸱尾是凤鸟的尾巴,是女性的代表。

从此龙的形象就开始逐渐代替鸱尾。

但与飞禽不同的是走兽都是夹着尾巴,螭吻都是向后卷着尾巴。

各种有代表性的螭吻形状。

可以看到从隋唐到明清螭吻的演变过程。

明清风格一直延续到现在。

下图的明清螭吻的部件名称。

螭吻安装在正脊两端,俗称吞脊兽,上唇要高于正脊。

所谓的正脊不掩上唇,垂脊不掩下爪。

故宫等官方都是这样款式,比较规整严肃,民间的都比较活泼多变。

故宫的螭吻,上面的仔龙必须低头俯首老龙,不能过于张扬,而且后面的背兽很小,很呆滞。

背部插一把剑。

有很多传说,其中一说说法是剑插仔龙,不让仔龙飞上天,让仔龙听命于老龙,老龙代表皇帝,仔龙代表什么就不言而喻了。

鸱吻与跑兽:屋脊上的生花之笔在中国传统建筑的屋脊上,有一类奇特的建筑构件,它们被做成怪兽的模样,整齐地排列在屋顶正脊、垂脊和戗脊的前端,装饰着传统建筑的屋顶,被建筑学家梁思成誉为“整个建筑物美丽的冠冕”。

这些怪兽的原型是什么,又缘何被安置在屋脊之上?鸱吻鸱吻,又称“鸱尾”“蚩尾”“大吻”“兽吻”“正吻”“龙吻”,古建瓦作俗称“吞脊兽”,是置于屋顶正脊两端的瓦制兽形构件。

正脊,是指屋顶正中前后两坡交汇的屋脊,安置在正脊两端的怪兽就是鸱吻。

鸱吻早见于汉代建筑上,当时称鸱尾。

传说汉柏梁殿失火之后,有巫师称海里有一种尾如鸱鸟的鱼,它激起的浪花就是人间的降雨,把它的形象置于屋顶之上,则能辟火灾。

唐人苏鹗在《苏氏演义》中认为:鸱尾本作“蚩尾”,“蚩者,海兽也”。

因为蚩尾形如鸱鸢,后人因形生义,遂呼作鸱尾。

从古代建筑遗存上来看,汉代鸱尾的形制相对简单,多用瓦当堆砌而成,尾部翘起如凤凰、朱雀等鸟形。

由于受佛教摩羯鱼的影响,中唐以后的鸱吻下部开始出现张口的兽头,尾部逐渐演变为鱼尾的形状。

摩羯鱼是佛教信仰中的神鱼,龙首鱼尾,大藏经《一切经音义》上称:“摩羯者,梵语也,海中大鱼,吞噬一切。

”明清时已不称鸱尾,而称“鸱吻”“蚩吻”“兽吻”“大吻”。

此时鸱吻的尾部完全外弯,顶端由分叉变为卷曲的形状,兽身也多附雕有小龙,比例近乎方形,已完全脱胎成龙的形象。

明代人认为鸱吻是龙子:“龙生九子,蚩吻平生好吞。

今殿脊兽头,是其遗象。

”鸱吻尾部之上还有一个形如剑把的饰件,相传那是道士许逊的宝剑。

许逊,晋代道教名士,传说他曾斩蛟龙治水,合家42口飞天成仙,被后人尊奉为许仙、许真君。

一说俗语“一人得道,鸡犬升天”,就是由他的故事而来。

把许逊的宝剑置于鸱吻的尾部似有镇邪、除祟的寓意。

鸱吻在形制上也有讲究。

清式分为9种,分别由1块、3块、7块、9块、11块、13块构件拼成。

其中,故宫太和殿上的琉璃鸱吻由13块拼成,也称十三拼。

它通高3.40米,重约4300千克,是目前我国最大的鸱吻。

十二星宫图像部分中国原型(三)摩羯宫下“鸱吻”就是摩羯鱼其实,还有一种鱼更像摩羯鱼,那就是在建筑上的“鸱吻”。

初作鸱尾之形,一说为蚩(一种海兽)尾之形,象征辟除火灾。

后来式样改变,折而向上似张口吞脊,因名鸱吻,又称“龙吻”。

在房脊上安两个相对的鸱吻,能避火灾。

鸱尾(鸟形)防雷相传汉武帝建柏梁殿时,有人上书说大海中有一种鱼,虬尾似鸱鸟,也就是鹞鹰,说虬尾是水精,喷浪降雨,可以防火,建议置于房顶上以避火灾;于是便塑其形象在殿角、殿脊、屋顶之上。

在唐《梦游录》对“鸱吻”的形象做了描述:“汉以宫殿多火灾,术士言天上有鱼尾星,为其像于屋以禳之。

”其他说法也大略相同。

因为开始类似鱼尾巴,所以叫“鸱尾”(鱼尾星),而根据鸱吻形象演变的过程,来看看什么时候变成了龙首鱼尾的形象。

图鸱吻起初并不是龙型的,是由简单的翘突逐渐形成动物形的脊饰,有鸟形的,更多的是鱼龙形的,据说最早的记载可以追溯到周代,《三礼图》中的周王城图屋脊两端就有这类装饰物。

鸟形演变为鸱尾(传说是一种海中能灭火的神物),至中唐或晚唐出现张口吞脊的鸱吻。

宋代以后龙形的吻兽增多,清时已很普遍,表面饰龙纹四爪腾空,龙首怒目张口吞住正脊,脊上插着一柄宝剑,艺术形象完美,称为“正吻”、“龙吻”、“大吻”。

正脊以外的垂脊,戗脊上则常用兽头,这些兽头顺着脊的方向面向外望去,故名望兽。

因此看到有将“鸱吻”当做佛教“摩羯鱼”的,这更加说明所谓“摩羯鱼”的龙首鱼尾的形象就是出自于中国。

因为,“鸱尾”最早出自汉代为了防雷而出现的。

《汉书·郊祀志》:“上(汉武帝)还,以柏梁灾故,受计甘泉。

……勇之乃曰:'粤俗有火灾,复起屋,必以大,用胜服之。

’于是作建章宫,度为千门万户。

”颜师古曰:“越巫名勇,谓帝曰越国有火灾即复起宫室以厌胜之,故帝作建章宫。

”《史记·高祖纪》秦始皇帝常曰:“东南有天子气”,于是因东游以厌之。

在柏梁台“灾”后重建时,有越巫向汉武帝提出在屋顶设“鸱尾”来防“灾”的方法。

中国古代建筑物正脊上的鸱吻(上)随梁先生看建筑,得到的是一种有生命力的美的感触。

经过岁月磨洗,能伫立于今的中国古代建筑应该获得后世的尊重,不论这种尊重是来自于学习了解后的惊叹,还是初次相逢时的愉悦或震撼。

这种具有生命力的美丽是融入自然的,那是于万寿山东顶上曾经怒放盛开的昙花阁,那是于武当山沟壑掩映中荡气神爽的紫霄宫,当然了,这种具有生命力的魅力也是融于市井间的,在紧凑方寸间映显大天地、大空间。

(图1:昙花阁老照片/复原图)有人欣赏建筑喜欢置身其间,观察细微,发现魅力。

但却往往忽略了在或朦胧、或清晰、或掩映、或透彻与远处眺望,且一步步走近时的感悟。

其实古建也如玻璃展柜中的精美文物一样,只不过有这样两点不一样的地方:其一对观者而言,视角不在仅仅局限于展柜中灯光汇聚处;其二我们有机会徜徉其间去观察和了解它的内部。

建筑不仅是科学的,更是艺术的。

中国古代建筑的科学不是我能深入熟识的,但是其上所蕴含和凝结的人文与艺术,却是可以隐隐感触得到的。

附加在其上的很多细节都能为去寻找到这种隐隐的感触打开一扇清晰的窗口。

今天我们来看看中国古代建筑物正脊两端遥遥呼应的鸱吻。

经先秦发展,秦汉时代建筑工程技术达到一定水准,有能力营建一些气势恢宏、高大雄伟的建筑,但常常出现的雷击起火灾难不胜枚举。

汉武帝曾于元鼎二年春营建柏梁台,但仅经十年,柏梁台便于太初元年失火毁损,此时的汉武帝听信越巫之言,越是烧毁的建筑,越要建造一个更大的建筑来镇住邪火,所以在此基础上营建了后世熟知的建章宫,期间有人上言:有种海兽,唤名为蚩,高高的尾巴盖过头顶,聚水之精,能够避免火灾的发生,可以安装在堂殿之上。

于是建章宫正脊两侧多了两个似尾的构建,它的名字就叫做蚩尾。

但是很可惜的是:其一,讲出此事的是后世唐人苏鹗在《苏氏演义》当中,非为事件当事人的汉人;其二,现存建筑实物中未曾发现蚩尾原型,也就无法去验证。

但是值得庆幸的是,在汉代画像砖,甚至是先秦时期的绘有简单房宇图的纹饰中,都发现了正脊两端,呈上翘形的三叉构建。

古建筑吞脊兽的前世今生《宅经》云:“宅者,人之本。

人因宅而立,宅因人得存。

人宅相扶,感通天地。

”宅者,人之居舍,建筑之代称。

建筑装饰是建筑能够蕴含和凝聚丰厚文化内涵、提高艺术表现力的重要手段。

动物形象的运用在中国传统建筑装饰中比较常见。

经常逛古建筑类博物馆或景点的童鞋应该都注意到在屋脊上经常会有类似龙头鱼尾的建筑装饰物。

导游通常告诉你它叫“鸱chī尾wěi ”或者“螭chī吻wěn”(注意前后鼻音)是“吞脊兽”!那……它到底叫什么?今天我们要一起了解一下这个吞脊兽的前世今生,别再“鸱尾”“螭吻”傻傻读不清了。

山西纯阳宫吕祖殿屋脊最早的形象有海兽和鸟兽两种说法古建筑正脊上的吞脊兽起初并不是龙型的,是由简单的翘突逐渐形成动物形的脊饰,有鸟形的,更多的是鱼龙形的,最早的记载可以追溯到周代,《三礼图》中的周王城图屋脊两端就有这类装饰物。

鸟形演变为鸱尾(传说是一种海中能灭火的神物),至中唐或晚唐出现张口吞脊的鸱吻。

宋代以后龙形的吻兽增多,清时已很普遍,表面饰龙纹四爪腾空,龙首怒目张口吞住正脊,脊上插着一柄宝剑,艺术形象完美,称为“正吻”、“龙吻”、“大吻”。

正脊以外的垂脊,戗脊上则常用兽头,这些兽头顺着脊的方向面向外望去,故名望兽。

吻兽的使用也逐渐形成较严格的定制和比较严密的格局。

鸱尾最早的名称应该是蚩尾。

海兽——古人认为,蚩是一种海兽,翘起尾巴能高过头上,所以也称蚩尾。

也许,最早的脊饰做成鱼尾状,似仿蚩尾。

另据《太平广记》载:海中有种叫鱼虬qiú(古代传说中有角的小龙)的动物,尾巴与鸱(即猫头鹰)相似,击打海浪时便化作雨水降落人间,因此用它装饰屋脊以镇邪避火,而鱼虬就是鸱尾的前身。

唐苏鹗《苏氏演义》卷上:“蚩者,海兽也。

汉武帝作柏梁殿。

有上疏者云:‘蚩尾水之精,能辟火灾,可置之堂殿。

’今人多作鸱字,见其吻如鸱鸢,遂呼之为鸱吻,颜之推亦作此鸱。

”相传汉武帝建柏梁殿时,有人上书说大海中有一种鱼,虬尾似鸱鸟,也就是鹞鹰,说虬尾是水精,喷浪降雨,可以防火,建议置于房顶上以避火灾;于是便塑其形象在殿角、殿脊、屋顶之上。

《名义考》卷三鸱尾吉祥物──鸱尾这里有一种吉祥动物也是源于普通的生物神话化的结果。

这种吉祥动物是远渡东洋的,它的名字很怪,在中国人之间已经大部分人不懂得如何称呼;而日本人之间却传其神韵失其真相,反而留下了文字的记载和读音。

日本人叫它古时的名称,叫做“蚩尾”。

我们如果用吴音念一念,闽南人对其读音可能不会太陌生,叫xibi,而他们的写法,写成“鸱尾”。

读过这种吉祥物的记载之後,现在的我们对“鸱尾”也许亦不会觉得陌生,因为这正是“蚩尾”的字眼在唐代演化出的写法。

也正是在唐代,鸱尾的历史传统的文化承传,随着日本向唐朝学习文化,东渡日本。

经过了千百年之後,我们从中国古建筑物的屋脊上,看到中国的鸱尾,很多还是在庙宇宫殿的屋脊上,各自用嘴巴咬住屋脊的边端,而尾巴向上弯翘,使到中国古建筑的屋顶从来不是直线的屋脊;另一些鸱尾,干脆不再咬屋脊了,而是以龙头鱼身的姿态,在屋脊左右一对对的对望,成为了鳌鱼。

而日本的呢?一对鸱尾各自用口咬着屋脊两端的造型很普通,只见屋脊的左右屋端化为鱼尾上翘的抽象造型也很普遍。

“蚩”是一种海中之兽,不是鱼类,而是兽类,在汉朝时代,已被用作汉武帝宫殿的装饰品,理由是它的作用是“水的精华”,可以辟火。

因此,在没有防火设备的年代,古人造的蚩尾雕塑在建筑物上,今人若宽容的看古人的信仰,也应知其中的道理本来就是聊胜於无。

古人却是从形态说明精神,有一套他们宁可信其有的“物像交感论”。

他们认为把水精的形状加在屋子上,可以把火神吓住,至少要给水精三分薄面,不敢烧掉象徵水精的塑像。

而日本人的写法,後来则作“鸱尾”,可见日本人的古代建筑上这一构件,原本是道道地地中国文化,东渡重洋,竟又成为了东洋风味,而且是今时今日要谈日本建筑又或者要仿造日本建筑,就不得不出现的日本特色。

但我们不能忘了,中国人是最早喜欢在屋顶加“鸱尾”装饰的。

由於这种生物在屋脊上的造型是口咬屋脊的边沿,又是把尾巴上翘,构成屋脊两边翘上的典型形象,中国人又因此称它为“鸱吻”,也就是形象化的指称了它嘴吻屋脊的特色。

屋脊兽的知识屋脊兽,也称脊兽,是中国古代传统建筑中放置在房屋、宫殿等房脊上的雕塑作品。

中国古建筑上的走兽最多有十个,分布在房屋两端的垂脊上,由下至上的顺序依次是:龙、凤、狮子、海马、天马、狎鱼、狻猊、獬豸、斗牛、行什。

历代名称蚩尾最早脊兽的名称应该是蚩尾清代官式建筑中,房屋的垂脊或戗脊上会设置一排小兽,称为“走兽”。

仙人走兽是我国古代大型建筑屋脊上的雕塑装饰物。

流行于全国各地。

通常置于戗脊端部或角脊上。

最早见于汉代明器。

历代使用上并无定则,至清代始成定制。

规定翼角处"仙人"之后的"走兽"皆用单数,数量可多达11个,视建筑等级之高低增减。

排列次序亦有规定。

如天安门城楼翼角上的9个走兽依次为:龙、凤、狮子、海马、天马、狻猊、押鱼、獬豸、斗牛。

但地方建筑,则自有习惯,多不遵守官制,走兽造型亦较生动。

屋脊兽由来在早期建筑形象中,屋顶角脊上是没有仙人走兽的。

汉代的画像砖所示建筑中,角脊往往用叠瓦脊装饰。

宋《营造法式》中记录有嫔伽,作为角脊端部的构件出现。

仙人走兽的出现与转型明初即已开始。

明代初期,嫔伽形象就已被另一种形象取代了。

在明代第一个皇帝朱元璋陵寝--南京明孝陵明楼、孝陵殿出土的琉璃残件中看到,殿阁角脊部之嫔伽已改为了"仙官驭凤",仙官双手捧笏,侧身于凤背。

在稍后的明永乐时修建的武当山道观之金顶金殿上,角脊端部也不是嫔伽,而是"仙官驭凤",嫔伽所蕴含的佛教含义此时已改为道教含义。

仙官侧身骑凤鸟的做法只在明初洪武及永乐初期出现并使用,至明永乐营造北京宫殿时就已改为顺身而坐面向四条角脊端部,但"仙人骑凤鸟"的主题是一直延续的。

究其原因,应是在琉璃烧制中去繁存简,减少废品率的一种改变。

因为侧身仙官是左右成对的,一个烧坏,就无法配对;而正身仙官,四个屋角都是一样的,这样烧制的成品率颇高,施工也更为易行些。

因此,明代的仙人走兽从明初就已奠定规制,唯形象在工程实践中有所调整。