照相物镜设计

- 格式:ppt

- 大小:1.23 MB

- 文档页数:74

ZEMAX课程设计——照相机物镜设计一、(课题的背景知识,如照相机镜头的发展概况,类型及其主要技术参数的简要说明)二、课程设计题目设计一个照相物镜,1)光学特性要求:f’=100mm;2=30;;D/f’=1:3.5.2)成像质量要求:弥散斑直径小于0.05mm;倍率色差最好不超过0.01mm;畸变小于3%。

三、设计课题过程1、参考Ernostar和Tessar联合型物镜设计相关数据,对其进行相关改进。

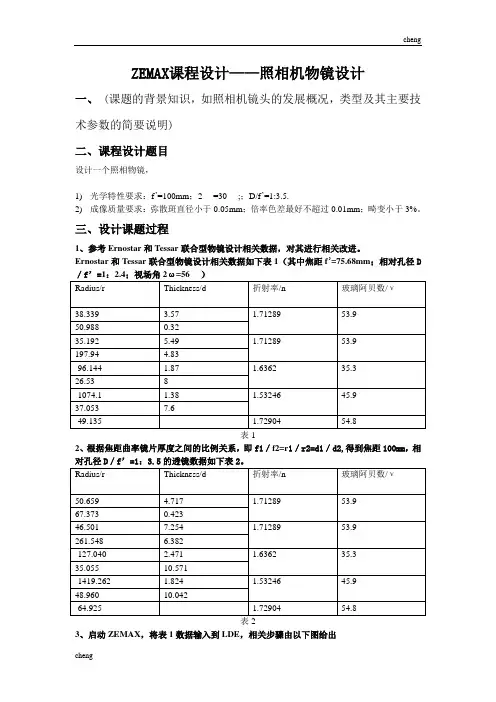

Ernostar和Tessar联合型物镜设计相关数据如下表1(其中焦距f’=75.68mm;相对孔径D Radius/r Thickness/d 折射率/n 玻璃阿贝数/ν38.339 3.57 1.71289 53.950.988 0.3235.192 5.49 1.71289 53.9197.94 4.83-96.144 1.87 1.6362 35.326.53 8-1074.1 1.38 1.53246 45.937.053 7.6-49.135 1.72904 54.8表12、根据焦距曲率镜片厚度之间的比例关系,即f1/f2=r1/r2=d1/d2,得到焦距100mm,相Radius/r Thickness/d 折射率/n 玻璃阿贝数/ν50.659 4.717 1.71289 53.967.373 0.42346.501 7.254 1.71289 53.9261.548 6.382-127.040 2.471 1.6362 35.335.055 10.571-1419.262 1.824 1.53246 45.948.960 10.042-64.925 1.72904 54.8表23、启动ZEMAX,将表1数据输入到LDE,相关步骤由以下图给出(1)打开ZEMAX。

(2)输入数据。

在主选单system下,圈出wavelengths,依喜好键入所要的波长,同时可选用不同波长,本实验中在第一列键入0.486,单位为microns,第二第三列分别键入0.587、0.656。

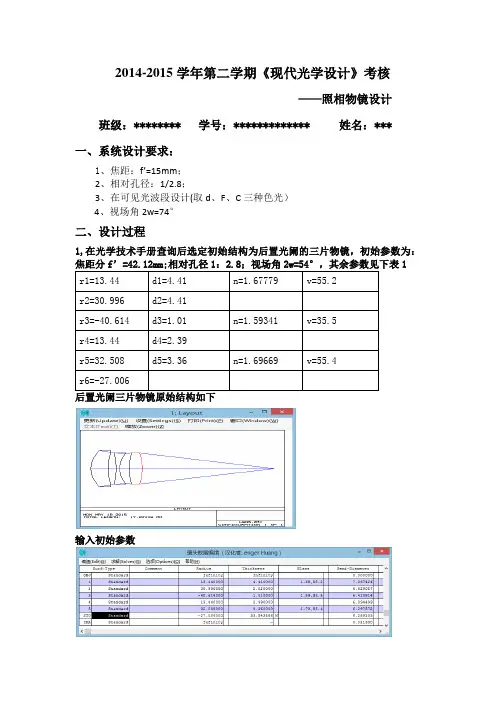

2014-2015学年第二学期《现代光学设计》考核——照相物镜设计班级:******** 学号:************* 姓名:***一、系统设计要求:1、焦距:f’=15mm;2、相对孔径:1/2.8;3、在可见光波段设计(取d、F、C三种色光)4、视场角2w=74°二、设计过程1,在光学技术手册查询后选定初始结构为后置光阑的三片物镜,初始参数为:1输入初始参数2,优化设计过程将参数输入zemax:其中第六面设为光阑面,厚度设为marginal ray height,移动光标到STO光阑面的“无穷(Infinity)”之上,按INSERT键。

这将会在那一行插入一个新的面,并将STO光阑面往下移。

新的面被标为第2面。

再按按INSERT键两次。

移动光标到IMA像平面,按INSERT键两次。

在LDE曲率半径(Radius)列,顺序输入上表1中的镜片焦距(注意OBJ面不做任何操作);在镜片厚度(Thickness)列顺序输入表1中的镜片厚度;在第七个面厚度处单击右键,选择面型为Marginal Ray Height。

在镜片类型(Class)列输入镜片参数,方法是:在表中点右键对话框Solve Type选中Model,Index nd中输入n值Abbe Vd 中输入v值。

结果如下在system-general-aperture中输入相对孔径值 2.8,在system-wavelength中输入波段,然后在tools-make focus中该改焦距为15mm进行缩放。

3,设置相对孔径值和波长输入焦距15mm进行缩放:4,定义视场如下此时得到初始结构及参数如下图5,优化设计过程利用ZEMAX得到初始结构的M TF 曲线可看出成像质量很差, 因此需要校正像差。

该结构可以用作优化变量的的数据有:6个曲率半径,2个空气间隔,3个玻璃厚度。

首先使用Default Merit Function建立缺省评价函数进行优化,选择Editors-Merit Function,在第一行中先输入EFFL,目标值设为15,权重设为1。

双高斯照相物镜课程设计1 设计案例式教学方案案例式教学的着眼点在于学生创造能力以及实际解决问题的能力的培养,而不仅仅是照本宣科,有助于深入了解专业领域知识和提高专业技能。

通过案例式教学,令学生接触到实际工程案例,将书本上抽象的知识转化到具体的案例任务,在实际设计与操作中深化知识理解,同时培养学生的创新意识与自主学习意识。

由于这种形式的教学需要较强的信息收集能力与自学能力,因此非常适合研究生。

将案例式教学结合到《现代光学设计及仪器》课程中,通过教学探索,利用案例式教学的优势,突破传统教学脱离实际的困境,令学生通过这种“做中学”的形式获取知识,从而真正掌握技能,实现更高水平的研究生培养。

2 建设案例教学中,以培养目标为指导,基于课程目标与课程内容,根据本专业学生日后深造与就业的实际情况,参照实际设计任务标准,选取课程教学案例,需建立不同难度层次与不同设计类型的案例库。

为了真正对学生的学习结果进行考查与评价,同时,为了打破任课教师个人知识水平的局限性,本课程中,案例库来源主要有三个途径,第一为文献搜集、专利查询等;第二为历年光电赛的赛题中摘取光学设计部分;第三为向全院教师征集的合作企业需求。

案例的筛选原则为:覆盖课程大纲中的主要知识点,同时考虑案例的典型性、实用性、创新性,案例选择应由易到难,循序渐进。

3 打造混合教学模式由于引入了案例式教学,传统的课上教学时间已不能满足教学需要;同时,为了培养学生的积极性,将教学模式从原来的“课堂教学”延展到“课前—课上—课后”的拓展课堂形式这种拓展课堂的形式能够提高学生主动学习的能力。

教学过程中,主要包括“任务导入”“方案制定”“方案实施”“结果反馈”四个环节。

课前,教师将案例布置给学生,完成“任务导入”,明确项目任务及目标,令学生对设计任务形成直观的认识;学生需要在课前进行信息搜集与资料分析,对案例形成深入理解。

课上,完成“方案制定”,学生对任务目标进行分析,确定完成任务所涉及的各种要素,确定实施方案;同时教师完成指导与答疑,把握方案设计方向。

照相物镜设计实验报告引言照相物镜是照相机中最重要的部分之一,其设计与使用对照片的质量有着重要影响。

本次实验旨在设计一种具有优秀成像性能的照相物镜,并通过实验验证其设计准确性和性能优劣。

实验目的1. 理解照相物镜的工作原理和设计要求;2. 掌握常见的物镜设计方法;3. 通过实验比较不同设计方案的成像质量。

实验设备和方法实验设备1. 光学实验台2. 平行光源3. CCD相机实验方法本次实验采用透镜组设计法,通过依次放置多个透镜组并调整其位置和参数,最终设计出成像质量优秀的照相物镜。

具体步骤如下:1. 确定照相物镜的成像要求,包括焦距、最大光圈和成像质量等;2. 选择初始透镜组并确定其种类和初始参数;3. 根据设计要求,计算并调整第一组透镜的位置和参数,使得光线在物镜中尽可能接近理想成像;4. 依次添加和调整后续透镜组的位置和参数,使得整个物镜达到设计要求;5. 利用光学实验台上的平行光源,将物镜与CCD相机结合,检测和比较不同设计方案的成像质量。

结果与分析经过多次尝试和调整,我们最终设计出了一款具有较好成像性能的照相物镜。

通过与其他常见物镜进行对比实验,我们发现该物镜在分辨率、色彩还原和畸变等方面表现出色。

分辨率我们用实验室提供的标准分辨率测试图像对物镜的分辨能力进行了评估。

结果显示,该物镜在高细节区域的细节还原能力较强,能够清晰地显示出测试图像中的小细节。

这说明该物镜的分辨率较高,适合用于拍摄细节丰富的照片。

色彩还原我们还通过拍摄标准色卡来评估物镜的色彩还原能力。

与其他常见物镜相比,该物镜在还原真实颜色方面表现出色。

标准色卡上的颜色在照片中得到了准确的还原,色彩饱和度和亮度也比较均衡。

这对于摄影师来说是非常重要的,因为一款色彩还原能力好的物镜可以减少后期调色的工作量。

畸变在实验中,我们还注意到该物镜的畸变控制较好。

对于直线拍摄和建筑摄影等场景,没有明显的畸变现象,直线边缘也没有明显的变形。

这对于照片的几何需求来说是非常重要的。

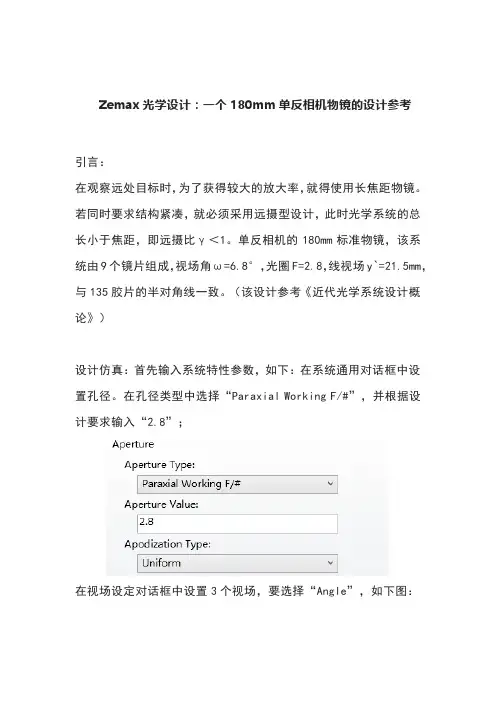

Zemax光学设计:一个180mm单反相机物镜的设计参考

引言:

在观察远处目标时,为了获得较大的放大率,就得使用长焦距物镜。

若同时要求结构紧凑,就必须采用远摄型设计,此时光学系统的总长小于焦距,即远摄比γ<1。

单反相机的180mm标准物镜,该系统由9个镜片组成,视场角ω=6.8°,光圈F=2.8,线视场y`=21.5mm,与135胶片的半对角线一致。

(该设计参考《近代光学系统设计概论》)

设计仿真:首先输入系统特性参数,如下:在系统通用对话框中设置孔径。

在孔径类型中选择“Paraxial Working F/#”,并根据设计要求输入“2.8”;

在视场设定对话框中设置3个视场,要选择“Angle”,如下图:

在波长设定对话框中,设定0.486um、0.5876um和0.656um共3个波长,如下图:

查看LDE:

2D Layout:

上图中,前组、后组的界限已不清晰。

第一组正透镜采用双分离,不但可以减小剩余带球差,也可以诱导出球差的高级分量。

查看点列图:

查看球差-色差曲线:

尽管相对孔径不小,但各孔径的球差均控制在0.2mm以内,像质好。

查看畸变:

由于视场角不大,畸变也较小。

照相物镜光学设计(f’=50mm)The Optical Design of Objective Lens in Photographic Camera(f’=50mm)摘要人们早就有长期保存各种影像的愿望。

在摄影技术尚未发明前的公元四世纪时,人们按投影来描画人物轮廓像的方法达到了全盛时代,至今这种方法仍然作为剪纸艺术流传着。

后来,人们让光线通过小孔形成倒立像,进而将小孔改为镜片,并加装一只暗箱。

只要在暗箱底板上放一张纸,不仅可以画出轮廓,还可以画出像上的各个部分。

这就形成了照相机的机构雏形。

随着科学技术的发展,照相机的发展日益迅速,有着显著的飞跃。

照相物镜是照相机的眼睛,它的精度和分辨率直接影响到照相机的精度与成像质量。

要保证所设计的照相物镜达到较高的技术要求,在设计时就必须达到更高的精度与分辨率。

本文所讨论的照相物镜,它主要采用五片透镜包含一个双胶合透镜的形式,精度高、分辨率高,像质好,能够满足设计的要求。

关键字:照相机物镜设计2ABSTRACTThe people already have the long-term preserved each kind of phantom desires. Not yet invents before when the photographic technology the A.D. four centuries, the people drew the character outline alike method according to the projection to achieve the most flourishing time, this method still was spreading until now as the paper-cut art. Afterwards, the people let the light form through the eyelet stand upside down the elephant, then changed the eyelet the lens, and installed a camera. So long as puts a paper on the camera ledger wall, not only may draw the outline, but also may draw likely on each part. This has formed the photographic camera organization embryonic form.Along with the science and technology development, the photographic camera development is day by day rapid, has the remarkable leap. The photographic objective is the photographic camera eye, its precision and the resolution affect directly the photographic camera precision and the image formation quality. Must guarantee designs the photographic objective achieved high specification, when design must achieve a higher precision and the resolution .This article discusses the photographic objective, it mainly uses five piece of lens to contain double agglutination lens high the form, the precision, the resolution is high, looks like the nature to be good, can satisfy the design the request.Key words: Photographic cameraObjective lens Design3目录第一章绪论 (5)1.1照相机的发展简史 (5)1.2照相机的用途 (6)1.3照相机的结构 (7)第二章照相机知识 (11)2.1照相机的原理 (11)2.2照相机的分类 (11)2.3照相机的发展 (12)2.4传统照相机与数码相机的比较 (13)第三章像差理论知识 (15)3.1清晰成像的原理 (15)3.2像质评价的方法 (15)3.3摄影物镜的分类 (16)第四章照相物镜原始数据 (17)4.1原始数据一 (17)4.2原始数据二 (19)4.3原始数据三 (22)第五章照相物镜中间数据及设计过程 (25)5.1设计过程 (25)5.2中间数据 (26)第六章照相物镜最终数据 (31)结论 (33)致谢...................................................................................错误!未定义书签。

一种三片型照相物镜的设计2篇三片型照相物镜是一种常见的光学装置,广泛应用于相机和摄影设备中。

它由三个光学元件组成,包括凸透镜和凹透镜,通过合理的设计和组合,可实现对光线的聚焦和成像。

以下将对三片型照相物镜的设计进行探讨。

首先,三片型照相物镜的设计需要考虑凸透镜和凹透镜的选择和安排。

凸透镜通常用于屏住,它可以使光线发生折射,从而使光线能够在物镜中正常聚焦。

而凹透镜则用于调节物镜的聚焦点位置,通过改变凹透镜的曲率,可以实现对成像的调整。

因此,在设计过程中,需要根据实际需要选择合适的凸透镜和凹透镜,并将它们安排在适当的位置。

其次,在三片型照相物镜的设计中,还需要考虑光线的折射和反射问题。

由于光线在不同介质中的传播速度不同,当光线从一个介质射入另一个介质时,会发生折射现象。

因此,在选择凸透镜和凹透镜的材料时,需要考虑它们的折射率,以确保光线能够正常折射和聚焦。

此外,由于光线的传播过程中会存在反射损失,因此还需要进行适当的镀膜处理,以减少反射损失,提高成像质量。

最后,在三片型照相物镜的设计中,还需要考虑光学系统的整体结构和参数。

其中,最重要的参数之一是焦距,它决定了物镜的聚焦能力和成像清晰度。

因此,在选择凸透镜和凹透镜的曲率和位置时,需要根据焦距的要求进行合理的调整。

此外,还需要考虑物镜的口径和视场角,以及光学系统的直径和长度等参数,以满足不同需求下的拍摄要求。

总的来说,三片型照相物镜的设计是一个综合考虑多个因素的过程。

通过合理选择和组合凸透镜和凹透镜,考虑光线的折射和反射问题,以及确定合适的结构和参数,可以实现高质量的成像效果。

因此,在实际应用中,设计师需要根据具体需求进行调整和优化,以获得满意的成像效果。

大孔径摄影物镜课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握大孔径摄影物镜的基本概念、原理及分类。

2. 了解大孔径摄影物镜在摄影中的应用及其对成像效果的影响。

3. 掌握大孔径摄影物镜的成像规律,能运用相关公式计算景深、焦距等参数。

技能目标:1. 培养学生运用大孔径摄影物镜进行拍摄的能力,提高摄影技巧。

2. 学会调整相机光圈、焦距等参数,以获得理想的成像效果。

3. 能够分析不同场景下大孔径摄影物镜的适用性,并灵活运用。

情感态度价值观目标:1. 培养学生对摄影艺术的兴趣和热情,激发创作潜能。

2. 培养学生勇于探索、勤于实践的精神,提高问题解决能力。

3. 增强学生对摄影器材的认识,培养正确的消费观念。

课程性质:本课程为摄影技术类课程,注重理论与实践相结合,以培养学生的实际操作能力和艺术素养为目标。

学生特点:学生为初中生,具备一定的摄影基础,对新鲜事物充满好奇,动手能力强,但理论知识相对薄弱。

教学要求:结合学生特点,注重启发式教学,引导学生主动探究,提高学生的实践能力和创新能力。

将课程目标分解为具体的学习成果,以便于教学设计和评估。

二、教学内容1. 大孔径摄影物镜的基本概念与原理- 摄影物镜的结构与功能- 大孔径摄影物镜的定义- 光圈与景深的关系2. 大孔径摄影物镜的分类与应用- 不同类型的大孔径摄影物镜特点- 大孔径摄影物镜在各类摄影中的应用案例3. 大孔径摄影物镜的成像规律与计算- 焦距、物距、像距的计算- 景深、超焦距的概念及其计算方法- 光圈值与曝光量的关系4. 实践操作与技巧- 相机设置与调整- 大孔径摄影物镜的使用技巧- 实际拍摄中的问题与解决方法5. 摄影作品分析与创作- 分析大孔径摄影作品的特点与美感- 创作具有个性化的摄影作品- 评价与鉴赏摄影作品的方法教学内容安排与进度:第一课时:大孔径摄影物镜的基本概念与原理第二课时:大孔径摄影物镜的分类与应用第三课时:大孔径摄影物镜的成像规律与计算第四课时:实践操作与技巧(室外实践)第五课时:摄影作品分析与创作本教学内容依据课程目标,结合教材内容进行选择和组织,注重科学性与系统性,旨在帮助学生掌握大孔径摄影物镜的相关知识,提高实践操作能力。

视场无畸变照相物镜的设计

通常情况下,照相物镜的畸变会随着视场的增大而激剧增大,60度左右的照相物镜畸变可以控制在5%以内,而100度的视场物镜的畸变通常超过20%,在大视场的情况下,为了减小畸变通常采用的方法是加入非球面或者使镜头复杂化来达到畸变减少的目的,本设计就是通过结构复杂化的方法来达到控制畸变的目的,视场在100度时,畸变小于5%,仅供参考。

一、设计规格

视场:100度

畸变:<5%

光学总长:28mm

后工作距:>5mm

相对照度:>75%

F/NO:2.8

半像高:3.5mm

结构:10G(全部球面)

二、光学结构

三、MTF

四、场曲和畸变

五、垂轴色差

六、相对照度。