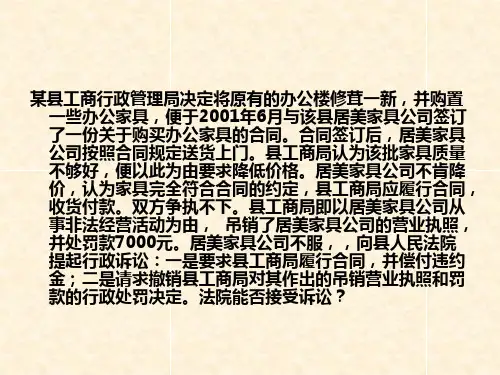

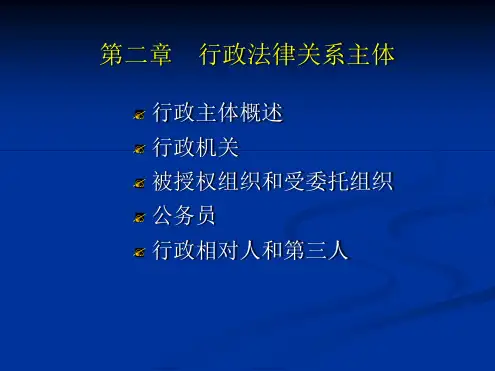

行政法律关系主体

- 格式:ppt

- 大小:1.21 MB

- 文档页数:73

行政法律关系行政法律关系是指在行政活动中产生的各种法律关系,包括行政机关与个人之间、行政机关之间以及行政机关与法人组织之间的关系。

行政法律关系的性质和特点决定了它的形成和发展具有一定的规律性和特殊性。

一、行政法律关系的特点1. 权力主体的特殊性:行政法律关系的主体是行政机关,它具备特殊的权力地位和行使的职能权限。

行政机关在行使权力过程中承担着各种行政责任和义务,对个人和法人组织具有特殊的管理和约束性。

2. 权力来源的合法性:行政机关的权力来源于法律授权,行政行为必须在法律的框架内进行,否则将被认定为违法行政行为。

因此,行政法律关系具有强制性和约束性,行政机关的权力受到法律和法规的限制。

3. 行政法律关系的不平等性:在行政法律关系中,行政机关的权力较强,个人和法人组织的权益相对较弱。

行政机关有权制定规章制度、做出行政处罚决定等,而个人和法人组织则需要依法接受和执行行政机关的决定和命令。

4. 行政法律关系的特定性:行政法律关系与民事法律关系有明显的区别。

行政法律关系是以行政机关的权力为基础的,它具有公共性、强制性和秩序性,与个人的私人权益和意愿较为独立。

二、行政法律关系的形成和运行1. 行政法律关系的形成:行政法律关系的形成是通过行政机关与个人、行政机关与行政机关、行政机关与法人组织之间的行政行为和法律事实来实现的。

行政行为是行政机关根据法律规定和授权,对个人和法人组织采取的具体行动,包括命令、决定、许可、批准等。

2. 行政法律关系的运行:行政法律关系的运行是指行政机关依法行使权力,对个人和法人组织进行管理和监督的全过程。

行政机关通过行政行为对个人权益进行限制、执法、处罚等,同时也保护和维护个人和法人组织的合法权益。

三、行政法律关系的法律保护1. 法律保护的目标:行政法律关系的法律保护主要是实现公平正义,保障人民群众的合法权益。

法律保护的原则包括合法性原则、公正原则、效益原则等。

行政机关在行使权力时必须遵守法律规定,不能滥用职权和违法执法。

名词解释1.行政法:行政法是指规定国家行政主体的组织、职权和行使职权的方式、程序以及对行使行政职权的法制监督,调整行政关系的法律规范总称。

2.行政法律关系主体:行政法律关系主体即行政法律关系当事人,是指参加行政法律关系享有权利、承担义务的当事人。

3.行政主体:指享有国家行政权力,能以自己的名义从事行政管理活动,并独立承担由此产生的法律责任的组织。

4.行政法律关系:行政法律关系是指为行政法所调整和规定的,具有行政法上权利与义务内容的各种社会关系。

5.行政立法程序:行政立法程序是指行政立法主体依法定权限制定行政法规和行政规章所应遵循的步骤、方式和顺序。

6.行政许可:行政许可是指行政主体根据行政相对方的申请,依照有关法律、法规的规定,通过颁发许可证、执照或批准、登记、认可等方式,允许其从事某项活动,行使某项权利,获得某种资格和能力的具体行政行为。

7.行政合法性原则:是行政法治的核心内容。

它是指行政权力的设立、适用必须依据法律,符合法律要求,不能与法律相抵触。

8.公务员:是指在各级国家行政机关及法律授权的组织中依法行使国家行政权力,执行国家公务,除工勤人员以外的工作人员。

9.比例原则:指政府在才去某项措施时,必须权衡公共利益目标的实现和个人活组织合法权益的保障,若为了实现公共利益目标而可能采取对个人或组织权益不利的措施时,应当将不利影响限制在尽可能小的范围和限度内,而且要保持二者之间适度的比例。

1.适当性要求,2.必要性要求。

3狭义的比例性要求10.信赖保护原则:政府对其行为应守信用,个人或组织对政府行为的正当信赖必须予以合理保护,以使其免收不可预计的不利后果。

11.行政裁量权:行政主体就其法定管辖范围的事务进行自主选择并作出相应决定的权力。

12.行政复议:公民、法人和其他组织认为行政主体的具体行政行为侵犯其合法权益,依法向上级行政机关或法律法规规定的特定机关提出申请,由受理申请的行政机关对原行政行为再次进行审查并做出裁决的制度。

行政法律关系主体行政法律关系主体是指在行政实施过程中产生、发展和终止的法律上的相互关系。

行政法律关系主体包括行政机关、行政相对人和行政利益关系人。

一、行政机关行政机关是指负责行政管理和行政实施的国家机关、地方机关和其他政府组织。

行政机关作为行使行政权力的主体,具备行政法律关系主体的特征。

行政机关的组成和职权范围由宪法和法律规定。

在行政法律关系中,行政机关扮演着监察、决定、执行职责的角色。

行政机关的职权行使应当遵循法律程序,尊重和保护行政相对人的合法权益。

二、行政相对人行政相对人是指受到行政机关行政行为的制约、干预、约束,或因行政权利和义务的产生、变更、消除而与行政机关产生法律关系的法人、其他组织和个人。

行政相对人在行政法律关系中具备主体地位,享有法律权利,承担法律义务。

行政相对人包括公民、法人和其他组织。

公民作为行政相对人拥有受教育、就业、住房等法律权益,并对行政机关的行政行为享有申诉、上诉等法律途径。

法人和其他组织作为行政相对人,具有独立的法律地位,享有经营、经济等法律权益,并对行政机关的行政行为行使抗诉、复议等法定权利。

三、行政利益关系人行政利益关系人是指行政行为的当事人以外的其他单位和个人,他们在行政法律关系中对行政行为的产生、发展和终止进行观察、研究和评价,有关行政行为对他们的合法权益产生积极或消极的影响。

行政利益关系人包括社会公众、媒体机构、非政府组织等。

他们通过对行政行为的监督、批评和舆论引导,对行政机关的行政行为进行监督,维护公共利益和社会公正,促进行政法律关系的平衡和和谐。

在行政法律关系中,行政机关、行政相对人和行政利益关系人之间形成错综复杂的互动关系。

行政机关依法行使行政权力,行政相对人享有法定权益,并通过法定程序行使救济权力,行政利益关系人通过舆论监督等方式推动行政机关提高行政执行的合法性和效率。

总之,行政法律关系主体在行政实施过程中发挥着各自的角色和职责。

行政机关作为行使行政权力的主体,行政相对人作为行政行为的直接对象,行政利益关系人作为行政行为的观察者和监督者,共同构成了行政法律关系的基本要素,保障了行政行为的合法性和公正性。

行政法律关系1. 简介行政法律关系是指行政机关在履行公共权力职能的过程中,与公民、法人和其他组织之间形成的法律关系。

行政法律关系的产生涉及到行政法和行政程序法的适用,以及行政机关与公民、法人和其他组织之间的权利和义务。

2. 行政法律关系的主体2.1 行政机关行政机关是行政法律关系中的主体之一,行政机关根据法律规定,行使某一特定行政权力,对个人、法人和其他组织进行管理、指导、监督和处罚等,从而产生与其之间的法律关系。

2.2 公民公民是行政法律关系中的主体之一,公民享有参与和监督行政机关活动的权利,同时也有履行自己的法律义务的责任。

行政机关对公民享有的权利进行保障,同时要求公民按照法律规定履行义务。

2.3 法人和其他组织除了公民之外,行政法律关系还涉及到法人和其他组织。

法人指的是具有民事权利能力和民事行为能力的组织单位,包括企业、社团、事业单位等。

其他组织包括非营利组织、社会团体等。

行政机关与这些组织之间也会形成法律关系,行政机关会对其进行监督、管理和执法等。

3. 行政法律关系的内容3.1 权利关系行政法律关系中的权利关系是指行政机关与公民、法人和其他组织之间的权利和义务。

行政机关拥有一定的行政权力,公民、法人和其他组织则享有相应的权利,如言论自由、财产权利、合法利益等。

行政机关在行使行政权力的过程中,应当保护公民、法人和其他组织的合法权益。

3.2 义务关系行政法律关系中的义务关系是指行政机关、公民、法人和其他组织之间的互相责任和义务。

行政机关应当依法履行职责,履行好管理、监督和服务的职能,公民、法人和其他组织则应遵守法律规定,履行自己的法律义务。

4. 行政法律关系的特点4.1 公共性行政法律关系是公共法律关系的一种,涉及到行政机关与公民、法人和其他组织之间的公共权力的行使和合法权益的保护。

4.2 强制性行政机关在行使行政权力的过程中,可以采取强制措施,强制公民、法人和其他组织履行法定义务或执行行政决定,形成行政法律关系的强制性特点。

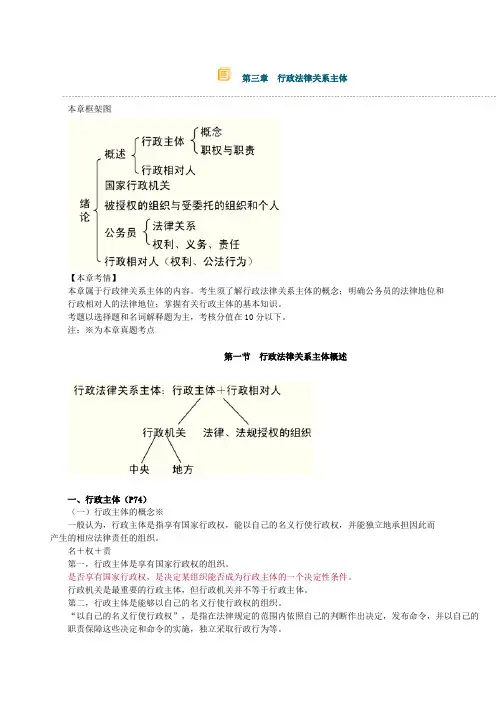

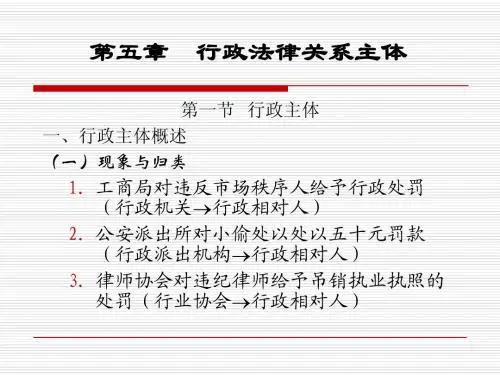

第三章行政法律关系主体本章框架图【本章考情】本章属于行政律关系主体的内容。

考生须了解行政法律关系主体的概念;明确公务员的法律地位和行政相对人的法律地位;掌握有关行政主体的基本知识。

考题以选择题和名词解释题为主,考核分值在10分以下。

注:※为本章真题考点第一节行政法律关系主体概述一、行政主体(P74)(一)行政主体的概念※一般认为,行政主体是指享有国家行政权,能以自己的名义行使行政权,并能独立地承担因此而产生的相应法律责任的组织。

名+权+责第一,行政主体是享有国家行政权的组织。

是否享有国家行政权,是决定某组织能否成为行政主体的一个决定性条件。

行政机关是最重要的行政主体,但行政机关并不等于行政主体。

第二,行政主体是能够以自己的名义行使行政权的组织。

“以自己的名义行使行政权”,是指在法律规定的范围内依照自己的判断作出决定,发布命令,并以自己的职责保障这些决定和命令的实施,独立采取行政行为等。

能够以自己的名义行使行政权,是判断行政机关及其他组织能否成为行政主体的主要标准。

第三,行政主体是能独立承担法律责任的组织。

能否独立承担法律责任,是判断行政机关及其他组织能否成为行政主体的一个关键性条件。

第四,行政主体是行政法律关系中的一方特殊主体。

行政主体是与行政相对人相对应的概念。

(二)行政主体的职权与职责行政职权是行政主体所享有的行政权的具体表现。

行政优益权是行政主体有效行使行政权的条件保障。

行政职责是行政主体履行法定义务的具体表现。

1.行政职权行政职权是国家行政权的转化形式,是行政主体实施国家行政管理活动的资格及其权能。

按照行政职权在实践中的逻辑规律,我们可以对这些行政职权分为:(1)行政立法权;(2)行政决策权;(3)行政决定权;(4)行政命令权;(5)行政执行权;(6)行政制裁权;(7)行政强制措施权;(8)行政强制执行权;(9)行政委托、监督权;(10)行政司法权;(11)其他行政职权。

(1)行政立法权(第五章第二节)行政主体的行政立法权,即根据宪法、法律和法规的规定,特定的行政主体制定和发布行政法规、部门规章和地方政府规章等法律规范的权力。

行政法主体是指在行政法律关系中享有权利和承担义务的组织和个人。

根据不同的标准,可以对行政法主体进行分类:

1. 行政机关:是指依法设立,具有独立的法人资格,能够独立行使行政职权的国家机关。

2. 法律、法规授权的组织:是指根据法律、法规的授权,能够以自己的名义行使行政职权的组织。

3. 行政相对人:是指在行政法律关系中,与行政机关相对应的一方当事人,即受行政机关管理的公民、法人或其他组织。

4. 行政第三人:是指在行政法律关系中,与行政机关和行政相对人均有法律上的利害关系,其合法权益受到行政行为影响的公民、法人或其他组织。

5. 其他行政法主体:包括国家公务员、行政委托组织、行政协助组织等。

以上是行政法主体的分类,不同类型的行政法主体在行政法律关系中享有不同的权利和承担不同的义务。

在行政活动中,行政机关和行政相对人是最基本的行政法主体,其他行政法主体则是在特定情况下参与到行政法律关系中的。

什么是行政法律关系(二)引言概述:

行政法律关系是一种具有行政性质的法律关系,它是指在行政机关依法行使职权的过程中与公民、法人或其他组织之间所形成的一种特殊法律关系。

行政法律关系的存在和运行对于维护国家法治、保障公民权益以及推动社会发展具有重要意义。

本文将从五个方面来探讨行政法律关系的具体内容。

正文:

一、行政法律关系的性质和特点

1. 行政法律关系的定义和概念

2. 行政法律关系的行政性质和法律性质

3. 行政法律关系的基本特点和要素

4. 行政法律关系与其他法律关系的区别

二、行政法律关系的主体

1. 行政机关在行政法律关系中的地位和作用

2. 公民和法人在行政法律关系中的权利和义务

3. 其他组织在行政法律关系中的参与和地位

三、行政法律关系的形成和变更

1. 行政法律关系的形成条件和程序

2. 行政法律关系的变更方式和途径

3. 行政法律关系的解除和终止

四、行政法律关系的内容和效力

1. 行政法律关系的内容及其法律效果

2. 行政法律关系中的权利和义务

3. 行政法律关系中的责任和救济

五、行政法律关系的保障与监督

1. 行政法律关系的保障机制

2. 行政法律关系的监督制度

3. 公平、公正、公开的行政法律关系建设

总结:

行政法律关系作为一种特殊的法律关系,具有行政性质和法律性质的双重属性。

在行政机关依法行使职权的过程中,行政法律关系的性质、主体、形成与变更、内容与效力以及保障与监督等方面都需要得到充分的考虑与研究。

只有建立健全的行政法律关系体系,才能更好地保障公民的合法权益,促进社会的稳定和发展。

行政法律关系的构成要素行政法律关系是指行政机关和行政相对人之间因行政法规定的事实关系所产生的法律关系。

它是行政法的基本概念,对于国家政权的行使、行政机关的组织、行为以及公民权利和义务的实现等方面具有重要意义。

行政法律关系的构成要素包括行政主体、行政对象、行政事实和行政法律关系的性质等。

第一,行政主体。

行政主体是指行政机关行使行政权力的主体,包括各级政府、各类行政机关以及其他依法行使行政权力的组织机构。

行政主体是行政法律关系形成的基础,无行政主体就无法产生行政法律关系。

行政主体在行使行政权力时,必须依法行使,遵循法定程序和要求,确保行政法律关系的合法性和合规性。

第二,行政对象。

行政对象是指受到行政主体行政行为影响或制约的法人、个人和其他组织。

行政对象可以是公民、法人或其他组织,只要其行为受到行政主体的行政权力制约或影响,就属于行政对象范畴。

行政对象是行政法律关系的客体,行政法律关系的产生和变更都与行政对象有关。

第三,行政事实。

行政事实是指行政主体行使行政权力所需要的客观存在的有关事实。

行政事实是行政法律关系产生的基础,它是行政主体行使行政权力的前提和依据。

行政事实可以是一些事实事件、一定条件的存在或一定行为的发生等,只要行政主体以此为依据决定或对行政对象采取行政措施,就会产生相应的行政法律关系。

第四,行政法律关系的性质。

行政法律关系的性质是指行政法律关系形成后的法律属性和法律效果。

行政法律关系是一种特殊的法律关系,它具有一定的行政性质和公法性质,即依法产生、依法约束和受法律保护。

行政法律关系中,行政主体具有相对优势地位,行政对象具有相对被动地位,行政主体行使行政权力的目的是维护公共利益和社会秩序。

行政法律关系的构成要素相互关联、相互作用,共同构成了行政法律关系的基本要素,每个要素都是行政法律关系不可或缺的组成部分。

在行政法律关系的实际运行中,行政主体必须确保合法、公正、公开地行使行政权力,并为行政对象提供公正的法律保护。

行政法律关系构成要素一、主体要素行政机关是行使国家行政职权的机关,包括政府、部门、局、委员会等。

行政机关作为行政法律关系的主体,拥有特定的权力和义务,负责行政管理、行政执行等任务。

公民是国家的组成部分,行政机关依法管理公民的日常生活,公民也享有一定的权利和义务。

法人是指具有法律地位的组织或单位,如企业、社会团体、事业单位等。

非法人组织是指没有法人地位的组织,如个体工商户、合伙企业等。

二、客体要素行政机关通过制定行政法规、实施行政行为来管理和控制公民、法人、非法人组织的活动。

同时,公民、法人、非法人组织也可以通过申请行政许可、提起行政诉讼等方式来维护自身的权益。

三、内容要素权力是指行政机关依法行使的行政职权,包括管理权、监督权、决策权、处罚权等。

公民、法人、非法人组织在行政法律关系中有一定的权力,如申请行政许可、提起行政诉讼等。

义务是指行政机关及公民、法人、非法人组织在行政法律关系中应当承担的法定义务,如行政机关应当保护公民、法人、非法人组织的合法权益,而公民、法人、非法人组织则应当遵守法律法规,履行相应的义务。

利益是公民、法人、非法人组织在行政法律关系中能够取得或损失的利益,包括物质利益、精神利益和经济利益等。

四、特征1.垂直性:行政法律关系是国家与公民、法人、非法人组织之间的关系,有着上下级关系的垂直性,行政机关拥有相对优势地位。

2.强制性:行政法律关系是行政机关通过行政权力对公民、法人、非法人组织行使强制性管理和控制的关系,具有强制性执行特征。

3.公益性:行政法律关系的主要目的是为了维护公共利益,保护公民、法人、非法人组织的合法权益,并使其符合社会公共利益的要求。

4.多样性:行政法律关系涉及广泛,内容复杂多样,包括行政许可、行政处罚、行政强制等多种形式。

总之,行政法律关系是一个具有主体、客体和内容要素构成的特殊法律关系,它具有垂直性、强制性、公益性以及多样性的特征。

通过行政法律关系,行政机关与公民、法人、非法人组织之间相互制约、平衡,实现行政管理的目标。

1.行政法律关系主体:即行政法律关系当事人,是指在具体的行政法律关系中享受权利、承担义务的当事人,又被称为行政法主体,主要包括行政主体、行政相对人、行政法制监督主体。

其中,行政主体是指在行政法律关系中依法以自己名义实施国家行政管理权并独立承担法律责任的组织,包括国家行政机关以及法律法规授权的组织;与行政主体相对应的当事人即行政相对人,行政相对人是指在行政法律关系中被国家行政机关会法律法规组织依法实施行政管理的被管理方及相关的厉害关系方,包括自然人、法人和其他组织;行政法制监督主体是指在行政法律关系中依法对行政主体及相关工作人员是否遵纪守法、履行行政职责实施监督的组织和公民,包括国家权力机关、国家司法机关、上级或专门行政机关以及国家机关体系以外的组织和公民。

2. 行政法的渊源很多,我们可以将其分为一般渊源与特殊渊源两大类。

㈠行政法的成文法形式:①宪法②法律③行政法规④地方性法规、自治条例和单行条例⑤行政规章⑥决议、决定、命令、通知等文件⑦法律解释⑧国际条约或协定㈡行政法的不成文法形式:①行政惯例②行政判例③行政法律原则(另一个说法)A、行政法的一般渊源,是指国家权力机关或行政机关各自制定的规范性文件;B、行政法的特殊渊源,则是指有关行政法规范和原则的法律解释,及国家权力机关、行政机关与其他国家机关或社会组织共同制定的规范性文件。

3.行政法律关系:是指受行政法律规范调控的因行政活动(权利活动和非权利活动)而形成或产生(引发)的各种权利义务关系。

这种关系既应包括在行政活动过程中所形成的行政主体与行政相对人之间的行政法上的权利义务关系,也应包括因行政活动产生或引发的救济或监督关系。

行政法律关系的构成要素(一)行政法律关系的主体行政法律关系主体即行政法律关系当事人,是指在具体的行政法律关系中享受权利、承担义务的当事人,又被称为行政法主体,主要包括行政主体、行政相对人、行政法制监督主体。

(二)行政法律关系的内容行政法律关系的内容是指行政法律关系当事人在该关系中所享有的权利和承担的义务。