河东三姓简介

- 格式:docx

- 大小:14.42 KB

- 文档页数:3

中古“河东三姓”文学研究“河东三姓”是指中国古代文学史上的三个重要家族,分别是河东梁氏、河东赵氏和河东杜氏。

这三个家族分别以其成员在文学创作上的杰出贡献而闻名于世,对于中国古代文学的发展起到了重要的推动作用。

下面将就这三姓家族的文学研究进行讨论。

首先,河东梁氏是以梁纲为代表的家族,他们的成员在唐代文学史上有着重要的地位。

梁纲是唐代文学史上重要的文学家和文学理论家,他主张“文以载道”,强调文学作品应该传达一定的道德观念和社会价值。

梁纲的文学创作以“唐宋派”的特点为主,他以“直言抱负”而著称,作品有着广泛的社会影响力。

除了梁纲,梁宽也是河东梁氏家族的杰出代表,他的创作风格独特,充满了浪漫情调,以写景为主,受到了后世文人的广泛喜爱。

其次,河东赵氏是以赵嘏为代表的家族,他们的成员在宋代文学史上有着重要的地位。

赵嘏是宋代文学史上的重要文学家和文学理论家,他主张“咏物为诗”,强调文学作品要有生动的形象和细腻的描写。

赵嘏的文学创作以“嘉泰二赵”的特点为主,他的作品大都以咏史为题材,以饱满的情感和独特的视角展现了当时的社会风貌。

赵蕃和赵文则是河东赵氏家族的杰出代表,他们的创作风格各具特色,表现出浓厚的宋代文学风貌。

最后,河东杜氏是以杜牧为代表的家族,他们的成员在唐代文学史上有着重要的地位。

杜牧是唐代文学史上的重要文学家和文学理论家,他主张“写意超写实”,强调文学作品要有独特的艺术风格和富于想象力的表现手法。

杜牧的文学创作以“诗史派”的特点为主,他的作品多以抒发情感为目的,以细腻的描写和深情的表达著称。

杜衍和杜审言也是河东杜氏家族的杰出代表,他们的创作风格各有特色,表现出唐代文学的繁荣时期。

综上所述,河东三姓家族在古代文学史上有着重要的地位,他们的成员以其独特的文学创作风格和杰出的文学成就,在中国古代文学的发展中发挥了重要作用。

通过深入研究这三姓家族的文学作品和创作理念,我们可以更好地了解古代文学的发展轨迹和艺术特点,也可以对中国古代文学的独特魅力有更全面的认识。

河东裴氏在中国两千年的封建社会里,有一个独一无二的望世家族,这就是河东裴氏家族。

河东裴氏是中国封建社会史上盛名久著的一大世家。

其始祖为赢秦始祖非子之后,非子之支孙封pei(原字为上非下邑)乡,因以为氏。

周僖王时,六世孙陵封为解邑君,乃去“邑”从“衣”,以“裴”为姓。

后裴氏分为三支,分居河东、燕京、西凉等地。

裴氏家族的始祖,是位列五帝之一的颛顼。

颛顼的后代伯益被舜帝赐姓为嬴。

其后人在周僖王时开始姓裴。

裴陵,就是裴氏家族公认的第一位裴姓祖先。

裴陵的第27世孙裴晔,在东汉顺帝时任并州刺史、度辽将军。

他仰观天文,俯察地理,经反复斟酌,终于在汉顺帝永建初年(公元126年)合族搬迁到闻喜县东50华里的地方定居。

天下之大,为何偏偏选中此处?因为裴晔看到这里群岭巍峨,松柏苍郁,紫霞萦绕,荷香弥漫,认定此处是最适宜家族繁衍人丁、哺养英才的风水宝地。

因这里漫山遍野都是柏树,于是起名裴柏村。

自此以后,闻喜县裴柏村就作为裴氏祖地而被裴氏后代列入家谱和被历代史家用入正史。

也就是从裴晔定居裴柏村开始,裴氏家族才掀开了灿烂辉煌的家族史页,公侯将相源源不断涌现出来。

裴晔首先以身作则、率先垂范。

他的两个儿子都当了宰相。

长子裴羲,汉桓帝时任尚书令、开国公,是裴氏家族的第一位宰相。

次子裴茂,从县令、郡守当起,一直官至尚书令,被汉灵帝封为阳吉平侯。

身为侯爵的裴茂生了4个儿子。

这4个儿子后来分为东、西、中3支,名曰“三眷”,分别南下西迁,分居全国。

近两千年过去,如今,裴氏后代遍布中华大地,不少还移居海外。

但是考查其谱系家纲,追本溯源,所有裴姓子孙都出自“三眷”之后,总族根都在闻喜县裴柏村。

所以才有“宗人遍天下,天下无二裴”之说。

裴氏家族虽起于春秋,源自秦国,然而历经战国、秦朝和汉初,却一直没有显山露水。

直到汉武帝时裴盖做了掌管皇室财物的水衡都尉,这才打破了300年的沉寂,从此便一发不可收。

两晋到隋唐、宰相、大将、侍郎、刺史,几乎有官做的地方就有裴家的人,唐朝有289年的历史,裴家有17位宰相,每隔17年就有一位裴氏新宰相入朝,这不能不说是个奇迹!唐朝的重大事件,无不有裴氏的参与。

唐宋八大家之一柳宗元——背景导读:唐宋八大家之一柳宗元——背景家世柳宗元的家庭出身,使他始终保持着对祖先“德风”与“功业”的向往。

他常常以自豪的语气,叙说祖上的地位与荣耀,表现出强烈的重振“吾宗”的愿望和对功名的执着追求。

在北朝时,柳氏是著名的门阀士族,柳、薛、裴被并称为“河东三著姓”。

柳宗元曾自豪地说:“柳族之分,在北为高。

充于史氏,世相重侯。

”柳宗元的八世祖到六世祖,皆为朝廷大吏,五世祖曾任四州刺史。

入唐后,柳家与李氏皇族关系密切,只高宗一朝,柳家同时居官尚书省的就达23人之多。

但到了永徽年间,柳家屡受武则天的打击迫害。

到柳宗元出生时,其家族已衰落,柳宗元曾祖、祖父也只做到县令一类小官。

其父柳镇,在玄宗天宝末曾做过太常博士,安史之乱后又继续为官,官职一直很低。

柳宗元的母亲卢氏,出身于著名的士族范阳卢姓,但家道早已没落。

她生有二女一子,柳宗元最幼。

两个女儿分别配山东崔氏、河东裴氏,都是没落的旧士族。

柳宗元非常感慨地说,柳氏到他这一代,已经“五、六从以来,无为朝士者”。

安史之乱,使柳家又受到一次巨大冲击。

战乱中,柳镇送母亲入王屋山避难,自己携着一家汇入逃亡人流,逃到吴地。

在南方,一度生计艰难,有时竟薪米无着。

柳宗元的母亲为了供养子女,常常自己挨饿。

家族柳中庸,生卒年不详,名淡,以字行,河东(今山西永济西)人。

唐代诗人。

与中唐时期著名文人柳宗元为同族,与大历十才子之一的李端为诗友,著名学者萧颖士爱其才,把女儿嫁给他。

曾被任命为洪州户曹掾,但他未接受。

柳宗玄,是唐代大文学家柳宗元的堂弟。

他曾在《小石潭记》中被提到“同游者,吴武陵,龚古,余弟宗玄,隶而从者:崔氏二小生,曰恕己,曰奉壹。

”他本人其他详细资料不详。

柳宗元妻儿柳宗元,先娶弘家杨氏妻,唐贞元15年(799)宗元27岁时亡故。

他在永州时,写有《下殇墓博记》,说明他这时有女和娘,夭死。

宗元在柳州死后,其友刘禹锡《祭柳员外文》中说:“誓使周六,同于己子。

柳宗元为什么叫“河东先生”?柳宗元为什么叫“河东先生”?柳宗元为什么叫“河东先生”?柳宗元作为唐朝出名的诗人,他文采极佳,创作不少的佳句,让人们争相的传阅。

下面是小编给大家带来的柳宗元为什么叫“河东先生”?,希望能帮到大家!因为柳宗元是河东人,故世称“柳河东” 、“河东先生”。

又因终于柳州刺史任上,又称柳柳州。

柳宗元作为唐代著名的文学家、哲学家、散文家和思想家,他的很多作品都成为的千古绝唱,那么你知道历史上柳宗元世称什么吗?然而这并不是柳宗元唯一的称号,在中国文化史上,其诗、文成就均极为杰出,可谓一时难分轩轾。

下面就为大家介绍在古代文坛中柳宗元世称什么:柳宗元与韩愈共同倡导唐代古文运动、并称为“韩柳”,与刘禹锡并称“刘柳”。

与王维、孟浩然、韦应物并称“王孟韦柳”。

与唐代的韩愈、宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石和曾巩,并称为“唐宋八大家”,为唐宋八大家之二。

柳宗元虽然只活到了46岁,却在文学上创造了光辉的业绩,柳宗元的作品有在诗歌、辞赋、散文、游记、寓言、杂文以及文学理论诸方面,都做出了突出的贡献。

柳宗元一生留下许多篇诗文作品,其诗多抒写抑郁悲愤、思乡怀友之情,幽峭峻郁,自成一路。

最为世人称道者,是那些情深意远、疏淡峻洁的山水闲适之作。

文的成就大于诗。

其骈文有近百篇,不脱唐骈文习气,但也有像《南霁云睢阳庙碑》那样的佳作。

柳宗元的.集子,为刘禹锡所编,题《河东先生集》,宋初穆修始为刊行。

《四库全书》所收宋韩醇《诂训柳先生文集》45卷、外集2卷、新编外集1卷,为现存柳集最早的本子。

宋童宗说音注、张敦颐音辨、潘纬音义的《增广注释音辨唐柳先生集》43卷、别集2卷、外集2卷、附录1卷,有《四部丛刊》影元刊本,为现行影印本之最早者。

宋童宗说注《新刊增广百家详补注唐柳先生文集》45卷,宋建州刻本,现藏北京图书馆。

宋魏怀忠编注《五百家注音辨柳先生文集》21卷、外集2卷、新编外集1卷、《龙城录》2卷、附录8卷,有《四库全书珍本初集》影印文渊阁本。

柳宗元的称呼柳宗元的称呼导语:唐代时期才人辈出,而诗人柳宗元以其独特的诗歌风格奠定了他在文学上的地位。

下面是小编分享的柳宗元的称呼,欢迎阅读!唐代柳宗元是文学史上颇具特色、很有影响的一位人物。

综观其一生,他的文学成就主要形成于离开长安之后流贬永州的十年。

归纳数十种流传的柳文版本,他的诗文共五百四十七首(篇),其中写于永州的三百一十七篇(篇),占了五分之三,尤其是最能显示他思想和文学才华的议辩、对、答、说、传、骚、吊赞箴戒、铭杂题、记等一百零七篇,就有八十二篇写于永州。

然而,后来人们对他的研究往往将其称为“柳河东”或“柳柳州”,没有称他为“柳永州”,这是怎么一回事呢?柳宗元,字子厚,唐代宗大历八年(公元七七三年)出生于当时的京城长安。

史称柳氏得姓于鲁士师柳下惠,秦朝以后迁入晋之解县,属河东郡。

柳宗元说:“河东,古吾士也”(《送独孤申叔侍亲往河东序》)。

唐代的蒲州解县,也就是今天的山西省运城市西南解州镇。

不过,柳宗元的祖上历代宦游,早离故籍。

至于柳宗元本人一生从没去过河东祖籍,柳州任上死后也是移柩回归至长安万年县栖凤原先人墓侧安葬。

这说明,人们称柳宗元为“柳河东”,仅仅是往他的祖籍上挂靠而已。

但要真正弄清人们为何会这样挂靠,还得从中国的姓氏文化说起。

简略地讲,无论是姓氏、姓名,还是字、号,都不过是一种个人的符号。

这种符号的产生和演变,则是人类社会文化发展的一个组成部分。

中国人的姓氏文化,起源于原始社会群落的徽铭。

所谓徽铭,《典艺》,“铭,名也,述其功美,始可称名。

”原始社会群落徽铭的产生,一般是由该群落自己决定,并且应该是与他们生活关系密切的某物类,如植物,动物、山川,或是他们的重大社会发明、社会分工等的一体化表征。

这大致是母系社会群落时候的情况。

由于西方的人被用得习惯而传开了。

比如,徽铭和图腾(Totem),讲的实质上都是色。

根据《史记·五帝本纪》、《国语·晋语四》等的记载,黄帝二十五子,得姓者十四人,为十二姓。

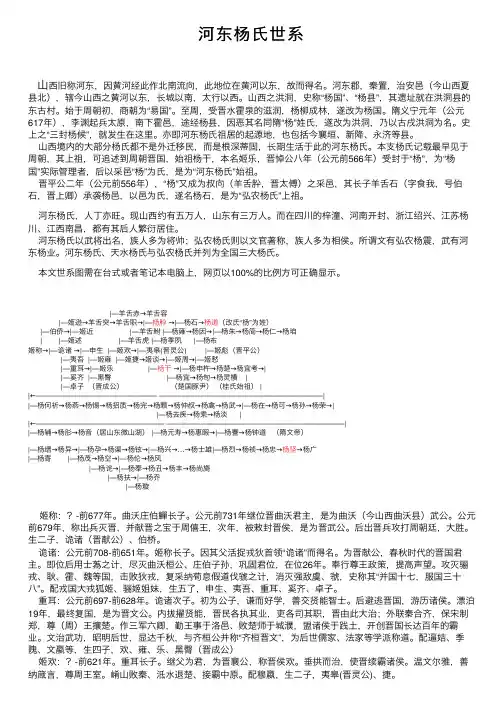

河东杨⽒世系⼭西旧称河东,因黄河经此作北南流向,此地位在黄河以东,故⽽得名。

河东郡,秦置,治安⾢(今⼭西夏县北),辖今⼭西之黄河以东,长城以南,太⾏以西。

⼭西之洪洞,史称“杨国”、“杨县”,其遗址就在洪洞县的东古村。

始于周朝初,商朝为“易国”。

⾄周,受晋⽔霍泉的滋润,杨柳成林,遂改为杨国。

隋义宁元年(公元617年),李渊起兵太原,南下霍⾢,途经杨县,因恶其名同隋“杨”姓⽒,遂改为洪洞,乃以古戌洪洞为名。

史上之“三封杨候”,就发⽣在这⾥。

亦即河东杨⽒祖居的起源地,也包括今襄垣、新降、永济等县。

⼭西境内的⼤部分杨⽒都不是外迁移民,⽽是根深蒂固,长期⽣活于此的河东杨⽒。

本⽀杨⽒记载最早见于周朝,其上祖,可追述到周朝晋国,始祖杨⼲,本名姬乐,晋悼公⼋年(公元前566年)受封于“杨”,为“杨国”实际管理者,后以采⾢“杨”为⽒,是为“河东杨⽒”始祖。

晋平公⼆年(公元前556年),“杨”⼜成为叔向(⽺⾆肸,晋太傅)之采⾢,其长⼦⽺⾆⽯(字⾷我,号伯⽯,晋上卿)承袭杨⾢,以⾢为⽒,遂名杨⽯,是为“弘农杨⽒”上祖。

河东杨⽒,⼈丁亦旺。

现⼭西约有五万⼈,⼭东有三万⼈。

⽽在四川的梓潼、河南开封、浙江绍兴、江苏杨川、江西南昌,都有其后⼈繁衍居住。

河东杨⽒以武将出名,族⼈多为将帅;弘农杨⽒则以⽂官著称,族⼈多为相侯。

所谓⽂有弘农杨震,武有河东杨业。

河东杨⽒、天⽔杨⽒与弘农杨⽒并列为全国三⼤杨⽒。

本⽂世系图需在台式或者笔记本电脑上,⽹页以100%的⽐例⽅可正确显⽰。

|—⽺⾆⾚→⽺⾆容|—姬逊→⽺⾆突→⽺⾆职→|—杨肸→|—杨⽯→杨道(改⽒“杨”为姓)|—伯侨→|—姬近 |—⽺⾆鲋 |—杨雍→杨因→|—杨朱→杨简→杨仁→杨垍| |—姬述 |—⽺⾆虎 |—杨季夙 |—杨布姬称→|—诡诸→|—申⽣ |—姬欢→|—夷皋(晋灵公) |—姬彪(晋平公)|—夷吾 |—姬雍 |—姬捷→姬谈→|—姬周→|—姬慭|—重⽿→|—姬乐 |—杨⼲→|—杨申杵→杨楚→杨宜考→||—奚齐 |—⿊臀 |—杨宜→杨旬→杨灵横 ||—卓⼦(晋成公)(楚国豚尹)(桂⽒始祖) ||←————————————————— ———————————————————————||—杨何祈→杨燕→杨惕→杨招质→杨完→杨颗→杨仲叔→杨禽→杨武→|—杨在→杨可→杨孙→杨荣→||—杨去疾→杨乘→杨淡 ||←—————————————————— —————————————————————————||—杨辅→杨肜→杨⾳(居⼭东微⼭湖) |—杨元寿→杨惠暇→|—杨謇→杨钟道(隋⽂帝)|—杨缙→杨异→|—杨孕→杨渠→杨铉→|—杨兴→…→杨⼠雄|—杨烈→杨祯→杨忠→杨坚→杨⼴|—杨寄 |—杨茂→杨空→|—杨伦→杨风|—杨诧→|—杨奉→杨丑→杨丰→杨尚旖|—杨扶→|—杨乔|—杨璇姬称:?-前677年。

“千古文章四大家”之一——河东先生柳宗元柳宗元公元773年—公元819年11月28日,字子厚,汉族,河东现山西运城永济一带人,唐宋八大家之一,唐代文学家、哲学家、散文家和思想家。

世称柳河东、河东先生,因官终柳州刺史,又称柳柳州。

柳宗元与韩愈并称为韩柳,与刘禹锡并称刘柳,与王维、孟浩然、韦应物并称王孟韦柳。

柳宗元一生留诗文作品达600余篇,其文的成就大于诗。

骈文有近百篇,散文论说性强,笔锋犀利,讽刺辛辣。

游记写景状物,多所寄托,有《河东先生集》,代表作有《溪居》、《江雪》、《渔翁》。

下面是人物生平早年生活柳宗元的祖籍是河东郡河东柳氏与河东薛氏、河东裴氏并称河东三著姓,祖上世代为官七世祖柳庆为北魏侍中,封济阴公。

柳宗元的堂高伯祖柳奭曾为宰相,曾祖父柳从裕、祖父柳察躬都做过县令。

其父柳镇曾任侍御史等职。

柳宗元的母亲卢氏属范阳卢氏,祖上世代为官。

柳宗元只有两个妹妹。

柳宗元773年,柳宗元生出生于京城长安。

四岁时,母亲卢氏和他住在京西庄园里,母亲的启蒙教育使柳宗元对知识产生了强烈的兴趣。

柳宗元的幼年在长安度过,因此对朝廷的腐败无能、社会的危机与动荡有所见闻和感受。

九岁时遭遇建中之乱,建中四年,柳宗元为避战乱来到父亲的任所夏口。

年仅12岁的柳宗元在这时也亲历了藩镇割据的战火公元785年贞元元年,柳镇到江西做官。

柳宗元随父亲宦游,直接接触到社会,增长了见识。

他参与社交,结友纳朋,并受到人们的重视。

不久,他回到了长安。

父亲柳镇长期任职于府、县,对现实社会情况有所了解,并养成了积极用世的态度和刚直不阿的品德。

能诗善文的父亲和信佛的母亲为他后来统合儒佛思想的形成奠定了基础。

少年成才792年,柳宗元被选为乡贡,得以参加进士科考试。

793年,21岁的柳宗元进士及第,名声大振。

不久,柳宗元的父亲柳镇去世,柳宗元在家守丧。

796年,柳宗元被安排到秘书省任校书郎。

798年,26岁的柳宗元参加了博学宏词科考试,并中榜,授集贤殿书院正字官阶从九品上。

[清]祁寯藻 撰三姓山川纪窝肯河即倭和江,在三姓城东,河水由东南老岭山北发源,曲绕至城东北窝肯哈达西山根,入松花江汇流。

自河源至河口,计程二百二十里,自河口西南至姓城三里。

窝肯哈达山在三姓东北松花江南岸、窝肯河东岸,约高八十余八[原文衍一“余”字]丈。

其山迤南十三里相接山脉不断,约高五六十丈,东西阔六七里不等,来脉俱与迤东北朱尔山相连。

自窝肯哈达山根至城五里。

马鞍山在城东南、窝肯河北岸,约高四十余丈,南北向长,周围各五里。

其来脉相接窝肯哈达山,东南至土龙山一百二十里。

自马鞍山根起,西北至城十八里。

朱尔山在窝肯哈达山迤东,约高三百余丈,周阔十五里余,其东北相接巴彦哈达等山脉毗连。

自朱尔山而西至三姓十里。

巴彦哈达山在城东北松花江南岸,约高五十余丈,周围十二里,山脉与朱尔山相连。

自山根东北至巴彦<氵通>靖边后路防营炮台五里,自巴彦哈达而西南至三姓二十五里。

阿吉玛玛山在三姓东北松花江南岸,约高十余丈,南北长三十余里,东西阔十余里。

由阿吉玛玛山根而西南至三姓三十八里。

大瓦丹山在三姓东北,约高十余丈。

迤西相接舒勒河山,约高十余丈。

东南相连大砬子山,约高三十余丈。

东西南北长三十余里,各横七八里不等。

自大瓦丹山根而西南至三姓七十里。

山音窝坑即山音倭和山,在三姓东北瓦丹迤东,山约高二十余丈,东与达勒冈穆、舒图城子等处山脉相连,各约高二十余丈,东西长二十余里,南北宽十余里。

自山音倭和山而西南至三姓一百二十里。

发勒图山在三姓东北,山脉东接达布库山,约高十余丈,东西长二十余里,南北宽十余里。

北距松花江二十里。

自发勒图山而西南至三姓一百三十里。

敖奇大山在三姓东北松花江南岸、达布库迤东,山约高六百余丈。

东南相连草帽顶子山,约高五百余里[原文衍“里”字]丈。

迤东与富克锦界音达穆河发源小黑山、七里砬子等山连脉。

自山根东北至音达穆河口三十里,自敖奇而西南至三姓一百四十五里。

老<登鸟>窝山在三姓东苏木河北岸,山约高三十余丈,与大砬子等山脉连二十里。

中古时期,出现了众多的文学世家,特别是陈郡谢氏、琅琊王氏、彭城刘氏、兰陵萧氏等家族,为文学的发展做出了巨大贡献。

但是,对于中古颇有影响的“河东三姓”的文学研究还不系统深入。

为此,笔者选取“河东三姓”作为研究对象,深入研究其文学发展过程以及呈现出的特点,特别是探讨家风家学对于家族成员文学观念及创作的深刻影响。

第一章:详细地介绍裴氏家族概况。

首先,根据大量墓志记载,证明裴氏家族的直接祖先是秦公子赢鍼。

裴氏房支繁多,主要分为东眷、西眷、中眷三支。

其次,西晋末年,裴氏家族四处迁播:或随皇室南下;或留守北方;或西迁凉州。

南北朝时期,裴氏成员或凭借深厚的学术文化修养、或凭借卓越的军事才能,确立了家族显赫的政治地位。

隋唐时期,裴氏进入更辉煌的发展阶段,特别是唐代出现了十七位宰相。

最后,概括裴氏的家学家风:崇尚儒学,谨守礼制;严守孝悌,居丧合礼;躬履俭素,轻财重义;浸染玄风,擅长清谈;信仰佛教,弘扬佛法:将门有将,文武兼擅;多才多艺,文化传承;史学传家,著述丰富。

第二章:关于中古时期裴氏家族文学的总体考察与研究。

首先,在魏晋南北朝时期,裴氏家族成员大都具备了一定的文学才能,其中成就较高的是裴子野、裴让之。

其次,在隋唐时期,裴氏家族成员取得了较高的成就。

他们不仅从事诗文的创作实践,而且编撰诗集、参加诗酒聚会,并有唱和之作。

最后,考察裴氏家族文学观念的演变,并指出裴氏家族仍以传统的儒家诗学观为主。

第三章:对河东裴氏家族成员进行文学个案研究:以裴子野、裴度为代表。

裴子野强调政教文学观,诗赋作品则呈现出语言质朴、情感真挚等特点;裴度的诗歌创作以语言自然流畅,情感随文而出为特色,亦重视诗歌的教化作用而轻视艺术形式,同时,因自身的人格魅力成为中唐诗人群的核心人物。

第四章:详细地介绍柳氏家族概况。

首先,柳氏源自姬姓,祖先为柳下惠,于秦并六国后,迁到河东解县。

从西晋开始,柳氏定著二房:西眷、东眷。

其次,柳氏东眷随皇室南迁,迁居雍州,凭借军功进入中央政权,获得了很高的发展。

全国吕氏河东堂族谱世系11世始祖吕尚(前1136 ?~ 前1015 ?),本姓姜,字子牙,尊称太公望,武王尊之为“师尚父”,世称“姜太公”,汉族(华夏族)。

子:伋,骆。

女:邑姜。

据说祖先在舜时为“四岳”之一,曾帮助大禹治水立过功,被封在吕地,姜为其族姓。

姜子牙出世时,家境已经败落,所以姜子牙年轻的时候干过宰牛卖肉的屠夫( 有人说他在商都朝歌是手中屠牛,心中屠天),也开过小酒店卖过酒,聊补无米之炊。

但姜子牙人穷志不短,无论宰牛也好,还是做生意也好,始终勤奋刻苦地学习天文地理、军事谋略,研究治国安邦之道,期望能有一天为国家施展才华。

虽然他满腹经纶、才华出众,但在商朝却怀才不遇。

他年过六十,满头白发,阅历过人,仍在寻机施展才能与抱负的机会。

吕尚的辉煌人生,七十多岁才刚刚开始。

关于吕尚七十多岁以前的情况,西汉史学家司马迁已经所知不详,《史记·齐太公世家》记载了如下颇富传奇色彩的故事:太公望吕尚者,东海上人。

其先祖尝为四岳,佐禹平水土甚有功。

虞夏之际封於吕,或封於申,姓姜氏。

夏商之时,申、吕或封枝庶子孙,或为庶人,尚其后苗裔也。

本姓姜氏,从其封姓,故曰吕尚。

吕尚盖尝穷困,年老矣,以渔钓奸周西伯。

西伯将出猎,卜之,曰“所获非龙非彨非虎非罴;所获霸王之辅”。

於是周西伯猎,果遇太公於渭之阳,与语大说,曰:“自吾先君太公曰‘当有圣人适周,周以兴’。

子真是邪?吾太公望子久矣。

”故号之曰“太公望”,载与俱归,立为师。

或曰,太公博闻,尝事纣。

纣无道,去之。

游说诸侯,无所遇,而卒西归周西伯。

或曰,吕尚处士,隐海滨。

周西伯拘羑里,散宜生、闳夭素知而招吕尚。

吕尚亦曰“吾闻西伯贤,又善养老,盍往焉”。

三人者为西伯求美女奇物,献之於纣,以赎西伯。

西伯得以出,反国。

言吕尚所以事周虽异,然要之为文武师。

周西伯昌之脱羑里归,与吕尚阴谋修德以倾商政,其事多兵权与奇计,故後世之言兵及周之阴权皆宗太公为本谋\。

周西伯政平,及断虞芮之讼,而诗人称西伯受命曰文王。

种树郭橐驼传柳宗元一、柳宗元生平:北朝时,柳氏是著名的门阀士族,柳、薛、裴被并称为“河东三著姓”。

柳宗元的八世祖到六世祖,皆为朝廷大吏,五世祖曾任四州刺史。

入唐后,柳家与李氏皇族关系密切,只高宗一朝,柳家同时居官尚书省的就达23人之多。

但到了永徽年间,柳家屡受武则天的打击迫害。

到柳宗元出生时,其家族已衰落,柳宗元曾祖、祖父也只做到县令一类小官。

其父柳镇,在玄宗天宝末曾做过太常博士,安史之乱后又继续为官,官职一直很低。

柳宗元的母亲卢氏,出身于著名的士族范阳卢姓,但家道早已没落。

她生有二女一子,柳宗元最幼。

两个女儿分别配山东崔氏、河东裴氏,都是没落的旧士族。

柳宗元出生的时候,“安史之乱”刚刚平定20年。

虽然已有20年的短暂和平,但这时的唐王朝早已走过了它的太平盛世,逐渐衰朽。

唐王朝的各种社会矛盾急剧发展,中唐以后的各种社会弊端直接威胁上层统治的政治问题而言,突出的有两个:一是藩镇割据,二是宦官擅权。

柳宗元的家庭是一个具有浓厚的文化气氛的家庭。

他四岁那年,父亲去了南方,母亲卢氏信佛,聪明贤淑,很有见识,并有一定的文化素养。

她教年幼的柳宗元背诵古赋十四首。

正是母亲的启蒙教育,使柳宗元对知识产生了强烈的兴趣。

卢氏勤俭持家,训育子女,在早年避乱到南方时,宁肯自己挨饿,也要供养亲族。

后来柳宗元得罪贬官,母亲以垂暮之年,跟随儿子到南荒,没有丝毫怨言。

她是一位典型的贤妻良母,在她身上体现了很多中国古代妇女的美德。

除了母亲外,父亲柳镇的品格、学识和文章对柳宗元更有直接的影响。

柳镇深明经术,信奉传统的儒学。

他长期任职于府、县,对现实社会情况有所了解,并养成了积极用世的态度和刚直不阿的品德。

父亲和母亲给予柳宗元儒学和佛学的双重影响,这为他后来“统合儒佛”思想的形成奠定了基础。

793年春,20岁的柳宗元考中进士,同时中进士的还有他的好友刘禹锡。

796年,柳宗元任秘书省校书郎,算是步入官场,这一年,与杨凭之女在长安结婚。

两年后,中博学宏词科(博学宏词科简称词科,也称宏词或宏博。

唐代河东地区家族地理研究士族研究是中古史领域的传统课题,而无论是唐代的时代背景还是士族发展的内在里路都出现了新的变化。

本文立足于“世系—婚宦”式的传统家族研究模式,以范兆飞所提“中观维度”为视角,以唐人墓志为主并对其进行史料与史学的细致解读,运用历史地理学的理论与方法对唐代河东闻喜裴氏、解县柳氏、汾阴薛氏三姓家族进行考察研究,从家族地理变迁层面(包括家族迁徙和城市住宅选址)把握唐代政治、社会背景下的士族动态,解读中古士族的发展脉络。

研究内容如下:第一章主要考察河东三姓的迁徙状况。

唐代士族的“中央化”虽为大势所趋,但不同时期、不同家族的迁移状况仍显现出相异的形态。

安史之乱以前,三姓家族的迁移可以分为两个阶段:首先是从河东乡里向京师长安的迁移;伴随着洛阳政治地位的提升,又有部分眷支由长安向洛阳转移。

安史之乱以后,三姓家族则开始了全国性四散式的迁移,两京地区(特别是洛阳)不再成为士族独钟的安居之所,呈现出一种逆“中央化”的状态。

隋唐一统,士族自然地向作为全国政治中心的两京地区聚拢,但不乏固守乡里的家族,这无疑也是对“中央化”的一种反动。

第二章分析了唐代士族居住地与葬地变迁各自的影响因素。

在唐代河东三姓的迁移过程中,葬地的迁移通常滞后于居住地,二者并不同步。

士族居住地的迁移主要受现实政治因素的影响,而葬地的选择主要源于文化传统上的考量。

洛阳北邙山葬区风水形胜,对于中古士族来说具有重要意义。

河东三姓由乡里向长安迁移时,河东的祖茔会保留有相当一段时间,但当其由长安向洛阳转移时,家族茔地的迁移会更加迅速。

而当安史之乱后河东三姓开始了全国性四散式的迁移,其家族成员卒殁后依然要力图归窆洛阳邙山。

第三章探讨了裴、柳、薛三姓两京宅邸的空间分布。

士族移居城市,可能与家族内其他房支关系淡薄,也可能互为奥援。

长安、洛阳二城河东三姓家族的宅邸呈现出零散分布的状态,同姓间关系疏离,少有聚居现象。

住宅的具体位置则反映出家族政治势力的强弱,家族的盛衰表现为其家庭住宅在都城的空间变动过程中。

河东杨氏在各地(一)一、山东《铜丰杨氏》始迁祖:杨何祈,生子杨东二、陕西省勉县始祖:杨灵横杨灵横一子改姓灵,一子迁徐州改姓吞。

一子居幽州(北京)改姓桂,一子陕西华阴改炔。

三、陕西省大茄县朝邑镇杨氏始祖:杨锡朗四、河南省镇平县簸箕村,明朝始迁祖:杨老八,迁出地,山西省洪洞县簸箕村。

五、山东省微山湖彭城县福宁乡杨家村,始迁祖:杨家成。

六、山东省无棣县无棣镇杨氏,明洪武年间从山西省洪洞县迁入。

七、山东省郓城县杨氏,明朝年间从洪洞迁入,始迁祖:杨贵。

八、山东省邹平县杨氏,洪武二年从山西省洪洞县迁入。

始迁祖杨照。

这支杨氏后人迁往山东省历城县、腾州县索镇(杨岗),长清县大杨庄、小杨庄、匡山杨庄。

九、河北省平乡县阎屯杨氏,始迁祖:杨君礼,其弟杨君安迁河北省任县杨家庄,另一弟迁入临漳县大善里村(西坊表),后人有迁往本县柳固镇南杨村。

十、河北省涉县前池杨氏,明朝由山西省洪洞县迁入。

十一、江苏省徐州市郡城县张家集杨家洼。

明朝从山西省洪洞县迁入。

另有杨家村、马楼村、东官路、套里村,和这支系一族。

十二、陕西省洛川县杨氏,明初从山西省洪洞县迁入。

十三、江西宁都杨氏,明朝从山西洪洞县迁入山东省嘉祥县阿城埠,后转迁入江西省石城,山西杨家将杨七郎子杨宗周后人居居东韶。

十四、安徽省宿县兰湖山杨氏从山西省洪洞县迁入铜山张集,后转迁入兰湖山。

十五、浙江乌伤杨氏始祖,河东杨茂。

(汉朝)十六、汉朝杨乔、杨琁,浙江乌伤候始迁祖。

(汉朝)十七、安徽省当涂县杨氏,始迁祖:杨穆。

(三国)十八、江苏杨州市杨氏,始迁祖:杨竺(三国)十九、江西省高安市杨氏,始迁祖:杨浚二十、江西省南昌市丰城县粟木坪大井头村,始迁祖:杨洪(明朝)二十一、安徽省太湖县新仓镇龙林村杨氏,始迁祖:杨兴,750年前从山西省太原市西山迁入。

二十二、甘肃省古浪县泗水堡杨氏,从山西省曲沃县杨谈乡迁入始迁祖:杨钥。

二十三、东北三省杨氏,从山西省洪洞县迁入山东省,清朝年间闯关东进入东北三省。

中古时期,出现了众多的文学世家,特别是陈郡谢氏、琅琊王氏、彭城刘氏、兰陵萧氏等家族,为文学的发展做出了巨大贡献。

但是,对于中古颇有影响的“河东三姓”的文学研究还不系统深入。

为此,笔者选取“河东三姓”作为研究对象,深入研究其文学发展过程以及呈现出的特点,特别是探讨家风家学对于家族成员文学观念及创作的深刻影响。

第一章:详细地介绍裴氏家族概况。

首先,根据大量墓志记载,证明裴氏家族的直接祖先是秦公子赢鍼。

裴氏房支繁多,主要分为东眷、西眷、中眷三支。

其次,西晋末年,裴氏家族四处迁播:或随皇室南下;或留守北方;或西迁凉州。

南北朝时期,裴氏成员或凭借深厚的学术文化修养、或凭借卓越的军事才能,确立了家族显赫的政治地位。

隋唐时期,裴氏进入更辉煌的发展阶段,特别是唐代出现了十七位宰相。

最后,概括裴氏的家学家风:崇尚儒学,谨守礼制;严守孝悌,居丧合礼;躬履俭素,轻财重义;浸染玄风,擅长清谈;信仰佛教,弘扬佛法:将门有将,文武兼擅;多才多艺,文化传承;史学传家,著述丰富。

第二章:关于中古时期裴氏家族文学的总体考察与研究。

首先,在魏晋南北朝时期,裴氏家族成员大都具备了一定的文学才能,其中成就较高的是裴子野、裴让之。

其次,在隋唐时期,裴氏家族成员取得了较高的成就。

他们不仅从事诗文的创作实践,而且编撰诗集、参加诗酒聚会,并有唱和之作。

最后,考察裴氏家族文学观念的演变,并指出裴氏家族仍以传统的儒家诗学观为主。

第三章:对河东裴氏家族成员进行文学个案研究:以裴子野、裴度为代表。

裴子野强调政教文学观,诗赋作品则呈现出语言质朴、情感真挚等特点;

裴度的诗歌创作以语言自然流畅,情感随文而出为特色,亦重视诗歌的教化作用而轻视艺术形式,同时,因自身的人格魅力成为中唐诗人群的核心人物。

第四章:详细地介绍柳氏家族概况。

首先,柳氏源自姬姓,祖先为柳下惠,于秦并六国后,迁到河东解县。

从西晋开始,柳氏定著二房:西眷、东眷。

其次,柳氏东眷随皇室南迁,迁居雍州,凭借军功进入中央政权,获得了很高的发展。

特别是在柳世隆的倡导与影响下,东眷逐渐由武力豪族转变为高门士族。

柳氏西眷虽曾仕江表,但很快北归,凭借深厚的儒学修养以及对典章朝仪的精通,得到统治者的重用,并获得了很高的政治地位与声望。

最后,概括柳氏的家风家学:军功起家,门风豪勇;谨守礼法,孝悌传家;家教严谨,家法传承;为官清廉,约身节俭;擅长书法,才艺兼备;博学尚儒,精通史学;注重门第,精于谱牒。

第五章:对中古时期柳氏家族文学的总体考察与研究。

首先,在魏晋南北朝时期,柳氏家族的文学创作主要以南朝东眷柳世隆支为主,其中以柳恽为代表。

其次,在隋唐时期,柳氏家族的文学创作主要以西眷成员为主,尤以柳宗元为代表。

最后,分析柳氏家族文学观念的演变,并指出“尚质”的文学思想倾向,特别强调“文以载道”,主要以柳冕、柳宗元为代表,不过,两人的思想存在较大差异。

第六章:对柳氏家族成员进行文学个案研究:以柳恽、柳宗元为代表。

柳恽的诗歌创作体现出鲜明的“永明”特色,表明他对南朝文学审美趣味的接受与认同;柳宗元以大量优秀的散文、独标一格的诗歌、以及丰富而深刻的文学思想,成为柳氏家族文学最杰出的代表。

第七章:详细介绍薛氏家族概况。

首先,指出薛氏最早是

东汉末年由蜀迁入的少数民族的一支。

薛氏定著二房:西祖、南祖。

其次,指出薛氏不同房支的发展。

南祖基本上沿着豪族的道路发展;西祖则向文化士族转变,子孙逐渐具备了深厚的文化修养。

最后,概括薛氏的家族门风:武力见长;孝悌传家;推廉尚俭。

第八章:对隋唐时期薛氏家族文学的总体考察与研究。

自北朝以来,薛氏西祖确立了显赫的政治地位,家族成员也都具备了深厚的文化修养,从而为隋唐时期家族文学创作的繁荣奠定了坚实的基础,涌现出较多的文学家,如薛道衡及其子孙。

第九章:对薛氏家族成员进行文学个案研究:以薛道衡、薛逢为代表。

薛道衡的诗歌呈现出南北诗风融合的特点,并对后世子孙的文学创作产生了深远影响;薛逢的诗歌以咏叹仕途偃蹇为基调,带有鲜明的“家族特色”。