历代中药本草著作典籍统计

- 格式:xlsx

- 大小:13.43 KB

- 文档页数:4

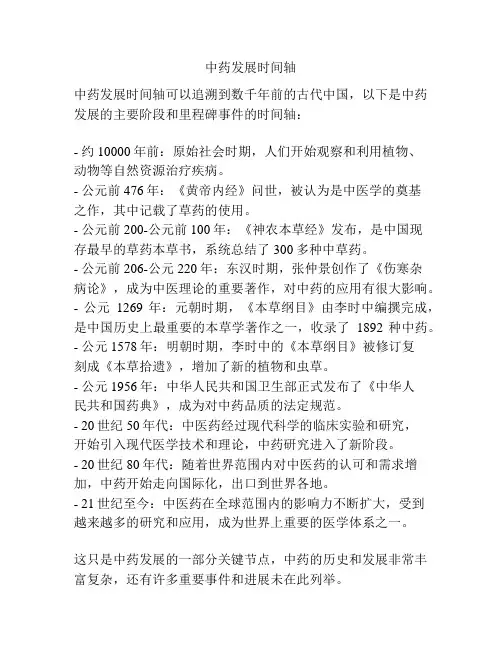

中药发展时间轴

中药发展时间轴可以追溯到数千年前的古代中国,以下是中药发展的主要阶段和里程碑事件的时间轴:

- 约10000年前:原始社会时期,人们开始观察和利用植物、

动物等自然资源治疗疾病。

- 公元前476年:《黄帝内经》问世,被认为是中医学的奠基

之作,其中记载了草药的使用。

- 公元前200-公元前100年:《神农本草经》发布,是中国现

存最早的草药本草书,系统总结了300多种中草药。

- 公元前206-公元220年:东汉时期,张仲景创作了《伤寒杂

病论》,成为中医理论的重要著作,对中药的应用有很大影响。

- 公元1269年:元朝时期,《本草纲目》由李时中编撰完成,是中国历史上最重要的本草学著作之一,收录了1892种中药。

- 公元1578年:明朝时期,李时中的《本草纲目》被修订复

刻成《本草拾遗》,增加了新的植物和虫草。

- 公元1956年:中华人民共和国卫生部正式发布了《中华人

民共和国药典》,成为对中药品质的法定规范。

- 20世纪50年代:中医药经过现代科学的临床实验和研究,

开始引入现代医学技术和理论,中药研究进入了新阶段。

- 20世纪80年代:随着世界范围内对中医药的认可和需求增加,中药开始走向国际化,出口到世界各地。

- 21世纪至今:中医药在全球范围内的影响力不断扩大,受到

越来越多的研究和应用,成为世界上重要的医学体系之一。

这只是中药发展的一部分关键节点,中药的历史和发展非常丰富复杂,还有许多重要事件和进展未在此列举。

历代本草重要著作:《神农本草经》秦汉载药365《本草经集注》南北朝陶弘景730种《唐本草》唐苏敬等《本草拾遗》唐陈藏器《证类本草》宋唐慎微《本草纲目》明李时珍《本草纲目拾遗》清赵学敏《图经本草》宋苏颂中药鉴定学的任务:○1考证和整理中药品种○2鉴定中药真伪优劣○3研究和制定中药质量标准○4寻找和扩大新药源中药品种混乱的原因:○1同名异物和同物异名○2本草记载不详○3一药多基愿○4历史沿革变化○5无专业知识,误种、收、售、用○6掺伪作假○7类似品取代影响中药材质因素:○1栽培变异○2农药残留和重金属含量超标○3产地○4采收季节、时间○5运输贮藏○6掺伪或用非药用部位○7提取、干燥后再用寻找和扩大新药源的途径○1发掘民间草药○2根据生物的亲缘关系,在同科属植物中寻找○3以有效成分为线索○4药理筛选结合临床治疗○5从古代草本中寻找○6根据植物生长的地理位置和气候条件中药采收规律:○1根及根茎:秋冬○2茎木:秋冬或全○3皮:春末夏初○4叶:开花前或果实未成熟前○5花:在花完全盛开前○6果实种子:果实在成熟或未成熟幼果或随熟随采,种子在果实成熟时○7全草:茎叶茂盛时○8菌藻地衣:视品种而定中药鉴定的依据:1中国药典2中华人民共和国卫生部药品标准、国家食品药品监督管理局国家药品标准(二者均称部颁药品标准)取样原则:1有代表性2均匀性3留样保存中药鉴定常用方法:1来源2性状:十要素(形状、大小、颜色、表面、质地、断面、气、味、水试、火试)3显微4理化:物理常数测定、常规检查、一般理化检查、色谱、光谱、色谱—光谱联用仪分析、浸出物测定、含量测定中药拉丁名的命名方法:1药用部位+属或种名2药用部位+属名+种名3药用部位+et或seu+药用部位+属名4药用部位+属名+seu+属名5如有形容词形容前面药用部位名词时,则列最后6直接以属名或种名,或俗名命名,或国际通用名称来源毛茛科植物乌头子根加工品人参:来源五加科植物人参的干燥根及根茎柴胡来源:为伞形科柴胡或狭叶柴胡的干燥根,分别称北柴胡和南柴胡。

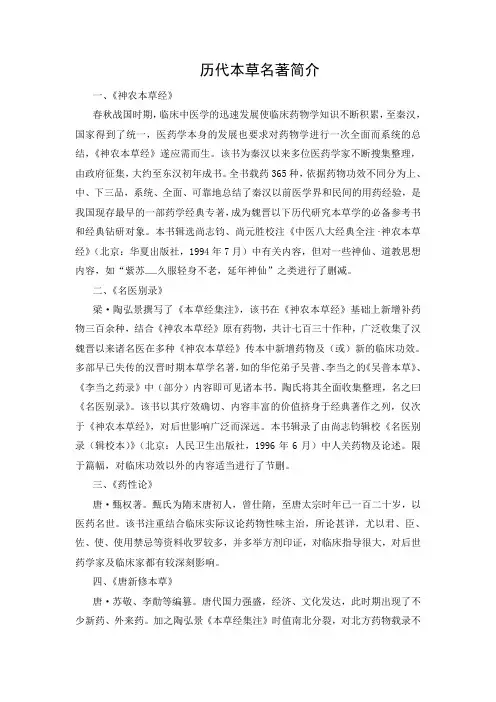

历代本草名著简介一、《神农本草经》春秋战国时期,临床中医学的迅速发展使临床药物学知识不断积累,至秦汉,国家得到了统一,医药学本身的发展也要求对药物学进行一次全面而系统的总结,《神农本草经》遂应需而生。

该书为秦汉以来多位医药学家不断搜集整理,由政府征集,大约至东汉初年成书。

全书载药365种,依据药物功效不同分为上、中、下三品,系统、全面、可靠地总结了秦汉以前医学界和民间的用药经验,是我国现存最早的一部药学经典专著,成为魏晋以下历代研究本草学的必备参考书和经典钻研对象。

本书辑选尚志钧、尚元胜校注《中医八大经典全注·神农本草经》(北京:华夏出版社,1994年7月)中有关内容,但对一些神仙、道教思想内容,如“紫苏……久服轻身不老,延年神仙”之类进行了删减。

二、《名医别录》梁·陶弘景撰写了《本草经集注》,该书在《神农本草经》基础上新增补药物三百余种,结合《神农本草经》原有药物,共计七百三十作种,广泛收集了汉魏晋以来诸名医在多种《神农本草经》传本中新增药物及(或)新的临床功效。

多部早已失传的汉晋时期本草学名著,如的华佗弟子吴普、李当之的《吴普本草》、《李当之药录》中(部分)内容即可见诸本书。

陶氏将其全面收集整理,名之曰《名医别录》。

该书以其疗效确切、内容丰富的价值挤身于经典著作之列,仅次于《神农本草经》,对后世影响广泛而深远。

本书辑录了由尚志钧辑校《名医别录(辑校本)》(北京:人民卫生出版社,1996年6月)中人关药物及论述。

限于篇幅,对临床功效以外的内容适当进行了节删。

三、《药性论》唐·甄权著。

甄氏为隋末唐初人,曾仕隋,至唐太宗时年已一百二十岁,以医药名世。

该书注重结合临床实际议论药物性味主治,所论甚详,尤以君、臣、佐、使、使用禁忌等资料收罗较多,并多举方剂印证,对临床指导很大,对后世药学家及临床家都有较深刻影响。

四、《唐新修本草》唐·苏敬、李勣等编篡。

唐代国力强盛,经济、文化发达,此时期出现了不少新药、外来药。

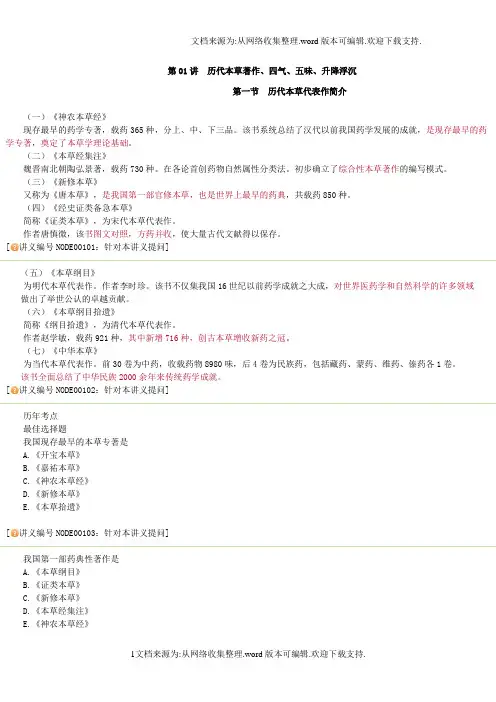

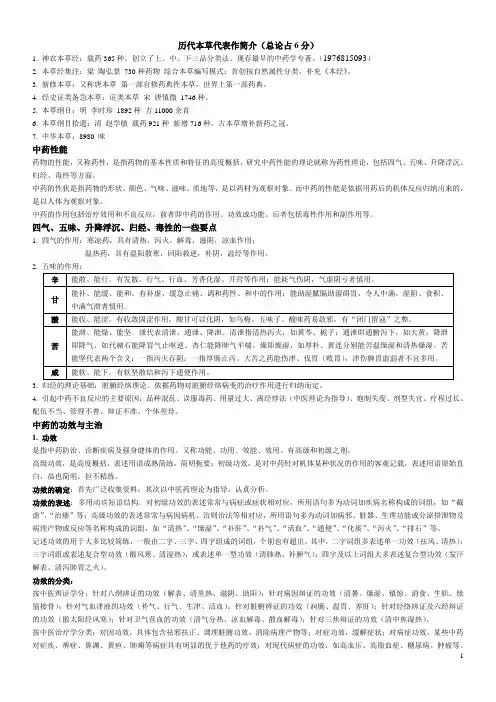

第01讲历代本草著作、四气、五味、升降浮沉第一节历代本草代表作简介(一)《神农本草经》现存最早的药学专著,载药365种,分上、中、下三品。

该书系统总结了汉代以前我国药学发展的成就,是现存最早的药学专著,奠定了本草学理论基础。

(二)《本草经集注》魏晋南北朝陶弘景著,载药730种。

在各论首创药物自然属性分类法。

初步确立了综合性本草著作的编写模式。

(三)《新修本草》又称为《唐本草》,是我国第一部官修本草,也是世界上最早的药典,共载药850种。

(四)《经史证类备急本草》简称《证类本草》,为宋代本草代表作。

作者唐慎微,该书图文对照,方药并收,使大量古代文献得以保存。

[讲义编号NODE00101:针对本讲义提问](五)《本草纲目》为明代本草代表作。

作者李时珍。

该书不仅集我国16世纪以前药学成就之大成,对世界医药学和自然科学的许多领域做出了举世公认的卓越贡献。

(六)《本草纲目拾遗》简称《纲目拾遗》,为清代本草代表作。

作者赵学敏,载药921种,其中新增716种,创古本草增收新药之冠。

(七)《中华本草》为当代本草代表作。

前30卷为中药,收载药物8980味,后4卷为民族药,包括藏药、蒙药、维药、傣药各1卷。

该书全面总结了中华民族2000余年来传统药学成就。

[讲义编号NODE00102:针对本讲义提问]历年考点最佳选择题我国现存最早的本草专著是A.《开宝本草》B.《嘉祐本草》C.《神农本草经》D.《新修本草》E.《本草拾遗》[讲义编号NODE00103:针对本讲义提问]我国第一部药典性著作是A.《本草纲目》B.《证类本草》C.《新修本草》D.《本草经集注》E.《神农本草经》[讲义编号NODE00104:针对本讲义提问]第二节中药的性能一、概述中药性状,以药物为观察对象,是药物内在特质的外在表现。

中药性能则是以人体为观察对象,是药物的内在特质与机体相互作用的结果。

二、四气(一)含义四气,又称四性,即指药物具有的寒、热、温、凉四种药性。

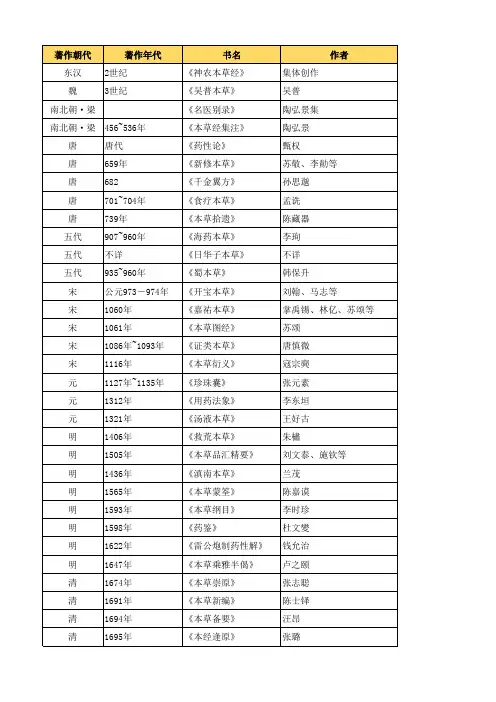

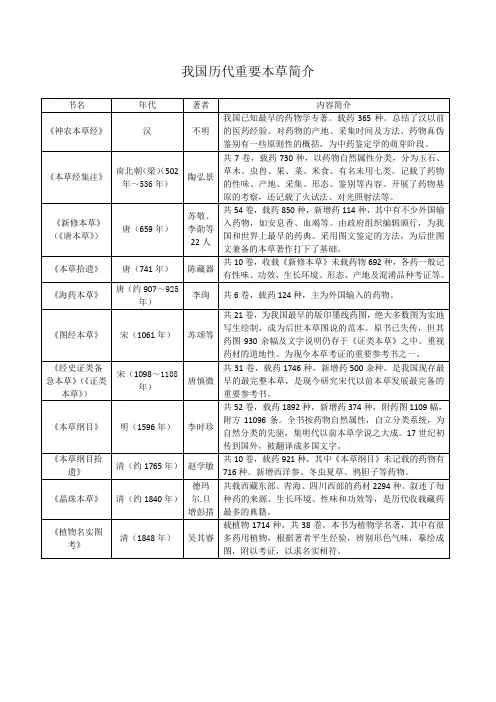

历代本草著作简表 This manuscript was revised on November 28, 2020张欣莹07117127中国科学院大学硕士研究生入学考试《植物学》考试大纲一、考试科目基本要求及适用范围概述本《植物学》考试大纲适用于中国科学院大学生态学、植物学和植物生理学等专业的硕士研究生入学考试。

主要内容包括植物的细胞与组织、植物体的形态结构与发育、植物的繁殖、植物分类与系统发育、植物分子系统学、植物进化发育生物学以及植物分子生物学七大部分。

要求考生能熟练掌握有关基本概念,掌握植物形态解剖特征,系统掌握植物分类与系统发育知识,并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。

二、考试形式和试卷结构(一)考试形式闭卷,笔试,考试时间180分钟,总分150分(二)试卷结构名词解释、填空题、简答题、论述题三、考试内容(一)植物的细胞与组织1.植物细胞的发现、基本形状、结构与功能;原核细胞与真核细胞的区别。

2.植物细胞分裂的方式;植物细胞的生长与分化。

3.植物的组织类型及其作用;植物的组织系统。

(二)植物体的形态、结构和发育1.种子的结构与类型;种子萌发的条件、过程与幼苗的形成过程。

2.根与根系类型;根的初生生长与初生结构;根的次生生长与次生结构。

3.茎的形态特征和功能;芽的概念与类型;茎的生长习性与分枝类型;茎的初生结构与次生结构。

4.叶的形态、结构、功能与生态类型;叶的发育、脱落及其原因。

5.营养器官间的相互联系。

6.营养器官的变态。

(三)植物的繁殖1.植物繁殖的类型。

2.花的组成与演化;无限花序与有限花序。

3.花的形成和发育。

4.花药的发育和花粉粒的形成。

5.胚珠的发育和胚囊的形成。

6.自花传粉和异花传粉;风媒花和虫媒花。

7.被子植物的双受精及其生物学意义;无融合生殖和多胚现象。

8.胚与胚乳的发育;果实的形成与类型。

9.植物的生活史与世代交替。

(四)植物的分类与系统发育1.植物分类的阶层系统与命名。

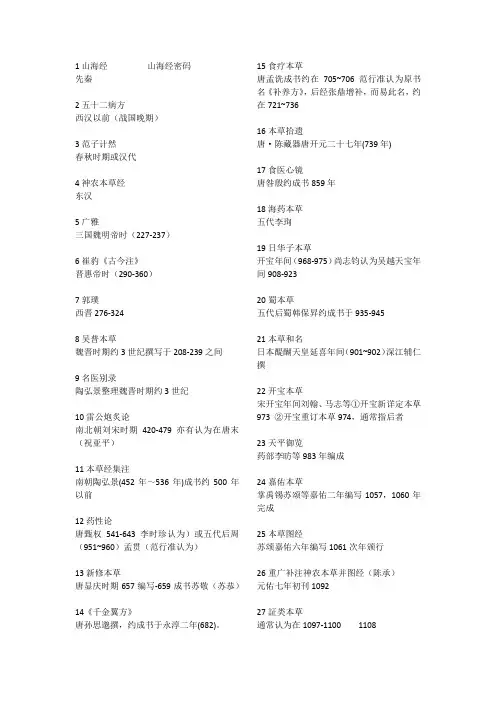

1山海经山海经密码先秦2五十二病方西汉以前(战国晚期)3范子计然春秋时期或汉代4神农本草经东汉5广雅三国魏明帝时(227-237)6崔豹《古今注》晋惠帝时(290-360)7郭璞西晋276-3248吴普本草魏晋时期约3世纪撰写于208-239之间9名医别录陶弘景整理魏晋时期约3世纪10雷公炮炙论南北朝刘宋时期420-479 亦有认为在唐末(祝亚平)11本草经集注南朝陶弘景(452年~536年)成书约500年以前12药性论唐甄权541-643李时珍认为)或五代后周(951~960)孟贯(范行准认为)13新修本草唐显庆时期657编写-659成书苏敬(苏恭)14《千金翼方》唐孙思邈撰,约成书于永淳二年(682)。

15食疗本草唐孟诜成书约在705~706 范行准认为原书名《补养方》,后经张鼎增补,而易此名,约在721~73616本草拾遗唐·陈藏器唐开元二十七年(739年)17食医心镜唐咎殷约成书859年18海药本草五代李珣19日华子本草开宝年间(968-975)尚志钧认为吴越天宝年间908-92320蜀本草五代后蜀韩保昇约成书于935-94521本草和名日本醍醐天皇延喜年间(901~902)深江辅仁撰22开宝本草宋开宝年间刘翰、马志等①开宝新详定本草973 ②开宝重订本草974,通常指后者23天平御览药部李昉等983年编成24嘉佑本草掌禹锡苏颂等嘉佑二年编写1057,1060年完成25本草图经苏颂嘉佑六年编写1061次年颁行26重广补注神农本草并图经(陈承)元佑七年初刊109227証类本草通常认为在1097-1100 110828大观本草1159年绍兴本草(依据大观本草校订)1116政和本草(有两种,现在流行的为元初张存惠据原本和《本草衍义》校刊的《重修政和经史备用本草》29本草衍义寇宗奭宋政和6年1116年成书,1119年刊30履巉岩本草南宋画家王介嘉定庚辰(1220年)31宝庆本草折衷南宋陈衍(1190~1264)成书于1248年32洁古珍珠囊张元素金成书约1200年33药类法象李杲(1180~1251)34汤液本草(元)王好古(进之、海藏)撰成书一般认为在1238~1248年35本草衍义补遗朱振亨(1281~1358)36本草发挥徐彦纯(~1384)37增广合剂局方38.药性总论39饮膳正要忽思慧133140救荒本草朱橚(1362?~1425)永乐间1403~1424成书41滇南本草约1436~1449年42兰茂(1397~1476)43本草会编汪机(1463-1539)44本草集要1496 成书(明)王纶1460~1537(汝言、节斋)编(集取《证类本草》)45本草品汇精要刘文泰明1532年编成46本草蒙筌陈嘉谟(1486~1565年后)嘉靖年间1565成书47太乙仙制本草药性大全王文洁约1578年成书48万病回春龚廷贤158749本草纲目李时珍(1518~1593)万历二十一年1593 金陵初版50本草真诠1602成书(明)杨崇魁编51本草原始1612成书(明)李中立(正宇)撰今河南杞县人52炮炙大法(明)缪希雍成书162253野菜博录鲍山歙县人(隐居黄山)成书于1622年54本草汇言倪朱谟成书在1624年之前55本草正张景岳成书1624年56本草乘雅半偈卢之颐(1598~1664)钱塘人1647年完成《本草乘雅》57本草崇原张志聪成书于166358本草述1664年成书刘若金59本草汇郭佩兰苏州人1655年成书60握灵本草王翃(翰臣、东臯)编浙江人1682终稿61本草备要(清)汪昂(讱庵)撰增订复刻本169462本经逢原张璐(1617~1699)成书于1695 (本书是从《纲目》中选常用药加以引申)63神农本草经百种录徐大椿(1693~1771)成书于173664长沙药解黄元御成书1753年65本草从新吴仪洛浙江海盐人1757成书(本书是增补《本草备要》)66得配本草为浙江余姚三围医家合著成书约1761年67百草镜赵学楷赵学敏胞弟68本草纲目拾遗(清)赵学敏(恕轩)编1765刊行69本草求真成书似1750年黄宫绣抚州宜黄人70质问本草(清)吴继志(子善)撰178271本草经读陈修园约在1801年后撰72本草述钩元刘若金撰杨时泰编约184273本草求原1848 (清)赵其光(寅谷)编74植物名实图考吴其濬(1789~1846)1848年刻植物名实图考长编75神农本草经赞1850 (魏)吴普等述(清)叶志诜(廷芳、东卿)撰76本草问答唐容川成书1893年77本草思辨录周岩(1832~1905)成书于190478分类草药性或草药性佚名民间师徒口授有关的记载成书约190679药义明辨1911 苏廷琬撰80日本植物名彙1884 松村任三(1856一1928)18本草便读1887年清张秉成撰(注:从图来看,很多似乎是选自日本的书籍,如阿魏图)82植物学大辞典1918年植物名汇拾遗1920年安吉张宗绪83《本草正义》1920年张山雷84植物名彙1921年松村任三85增订伪药条辨1928年刊曹炳章在郑肖岩1901《伪药条辨》的基础上增补编写的86汉药写真日1929年87中国新本草图志1931年赵燏黄著88药物出产辨陈仁山广东中医专门学校出版1933年89新本草纲目1933年90现代本草生药学1934赵燏黄91药物图考1935年92中国药学大辞典1935 陈存仁93中国植物图鉴1937年贾祖璋,贾祖珊94祁州药志1936年95中国药物学大纲(日)1936 伊豫專安96祁州药志1936赵燏黄97本草药品实地之观察赵燏黄1937年98中学植物教科书(日)松村任三,(日)齐田功太郎著;寿芝荪译194499中国北部之药草(日)石户谷勉著商务印书馆, 1946版1950年版100药用植物学与生药学1954年徐国钧新本草备要1955101药用植物志1955年~1965年生药学1958 徐国钧102中药志1959年~1961年103最新和汉药用植物日1959 剎米达夫104中药学1959年105药材资料汇编1959106山西中药志1959107四川中药志1960108陕西中药志1961109药材学1963年徐国钧110药材学1963年徐国钧111四川野生经济植物志1963112中药材品种论述(上)1964 谢老113中国高等植物图鉴1972~1976114全国中草药汇编1975年115中药大辞典1975年116中药志(新版)1982年。

中药古籍著作

中药古籍著作是指古代流传下来的关于中药的书籍,这些书籍记录了中药的药性、药效、用法、炮制方法等内容,是中药研究和应用的重要参考资料。

以下是一些著名的中药古籍著作:

1. 《神农本草经》:这是中国最早的药物学专著,成书于东汉时期,共收录了 365 种药物,被誉为“中药之祖”。

2. 《本草纲目》:这是明代医学家李时珍所著的一部药物学巨著,共收录了 1892 种药物,对中药的药性、药效、用法等进行了详细的阐述。

3. 《伤寒杂病论》:这是东汉末年医学家张仲景所著的一部医学经典,其中包括了许多中药方剂,对中医临床应用产生了深远的影响。

4. 《千金方》:这是唐代医学家孙思邈所著的一部医学巨著,其中包括了许多中药方剂和治疗方法,对中医临床应用产生了重要的影响。

5. 《医方集解》:这是清代医学家汪昂所著的一部医学著作,其中包括了许多中药方剂和治疗方法,对中医临床应用产生了重要的影响。

这些中药古籍著作不仅是中医药文化的重要组成部分,也是中药研究和应用的重要参考资料。

中药学历代著作及成就一、中药、中药学、本草的概念中药:中药就是在中医理论指导下,用于预防、治疗、诊断疾病并具有康复、保健作用的物质。

中药学:中药学是指专门研究中药的基本理论和中药的来源、产地、采集、炮制、性能、功效及临床应用规律等知识的一门学科。

本草:中药主要来源于天然药物及其加工品,包括植物药、动物药及部分化学、生物制品类药物。

因为其中以植物药居多,因此有“诸药以草为本的说法”。

自古也把中药称为“本草”。

二、历代著作及主要成就。

2.1夏、商、周时期。

2.1.1《诗经》:我国现存文献中最早记载药物的书籍。

书中收录100多种药用动植物名称,如芍药、枸杞、苍耳、蟾蜍、鲤鱼等。

2.1.2《山海经》:记载药物120多种,其中有关于补药和预防的记载,反映了我国古代预防医学思想萌芽。

2.1.3《黄帝内经》:奠定了四气五味学说的理论基础;提出了中药归经学说;提出了中药升降沉浮学说理论基础;提出了五脏苦欲补泻及五运六气与用药的关系,曾对中药的应用产生很大的影响。

2.2秦汉时期2.2.1《五十二病方》:载药240余种,载有医方280多个,治疗病种涉及内、外、妇、五官等科。

2.2.2《神农本草经》:①现存最早的本草学专著。

全书载药365种,按照药物不同的功效分为上、中、下三品。

其中上品药120种,可延年益寿、滋补强壮,没有毒或者毒性很弱,可以久服;中品药120种,治病或补虚,需要斟酌用之;下品药125种,功效治病攻邪,多有毒,不可久服。

②论述了中药的基本理论。

如四气五味、有毒无毒、配伍法度、辩证用药、服药方法以及丸散膏酒等多种剂型。

并介绍了中药的产地、采集、加工、贮存、真伪鉴别等。

③记载了常山截疟、阿胶止血、当归调经、苦楝驱虫、乌头止痛、黄连治痢、麻黄定喘、海藻治瘿等。

④是我国最早的珍贵药学文献,被奉为中医四大经典之一。

2.3两晋、南北朝时期2.3.1《本草经集注》(梁·陶弘景著)①载药730种,对魏晋以来三百多年间中药学的发展做了全面的总结。

历代本草代表作简介(总论占6分)1. 神农本草经:载药365种。

创立了上、中、下三品分类法。

现存最早的中药学专著。

(1976815093)2. 本草经集注:梁陶弘景730种药物综合本草编写模式;首创按自然属性分类,补充《本经》。

3. 新修本草:又称唐本草第一部官修药典性本草,世界上第一部药典。

4. 经史证类备急本草:证类本草宋唐慎微1746种。

5. 本草纲目:明李时珍1892种方11000余首6. 本草纲目拾遗:清赵学敏载药921种新增716种,古本草增补新药之冠。

7. 中华本草:8980 味中药性能药物的性能,又称药性,是指药物的基本性质和特征的高度概括,研究中药性能的理论就称为药性理论,包括四气、五味、升降浮沉、归经、毒性等方面。

中药的性状是指药物的形状、颜色、气味、滋味、质地等,是以药材为观察对象。

而中药的性能是依据用药后的机体反应归纳出来的,是以人体为观察对象。

中药的作用包括治疗效用和不良反应,前者即中药的作用、功效或功能。

后者包括毒性作用和副作用等。

四气、五味、升降浮沉、归经、毒性的一些要点1. 四气的作用:寒凉药,具有清热,泻火,解毒,滋阴,凉血作用;温热药,具有温阳散寒,回阳救逆,补阴,温经等作用。

2. 五味的作用:3. 归经的理论基础:脏腑经络理论。

依据药物对脏腑经络病变的治疗作用进行归纳而定。

4. 引起中药不良反应的主要原因:品种混乱、误服毒药、用量过大、离经悖法(中医理论为指导)、炮制失度、剂型失宜、疗程过长、配伍不当、管理不善、辩证不准、个体差异。

中药的功效与主治1. 功效是指中药防治、诊断疾病及强身健体的作用。

又称功能、功用、效能、效用。

有高级和初级之别。

高级功效,是高度概括,表述用语成熟简练,简明扼要;初级功效,是对中药针对机体某种状况的作用的客观记载,表述用语原始直白,虽也简明,但不精练。

功效的确定:首先广泛收集资料;其次以中医药理论为指导,认真分析。

功效的表述:多用动宾短语结构。

历代主要医药专著一览表著作名称作者年代作者其他著作陆氏集验方十五卷陆贽唐崔公人药镜说储泳来订定王叔和脉诀一卷徐枢明医林统宗吴中秀明伤寒备览论咳嗽条徐彪明伤寒纂例本草证治辨明十卷活幼心书沈惠明方家法诊得效名方杂病秘求药能扁鹊游秦决证诗赋金口独步证因脉治秦昌遇明大方折衷幼科折衷痘疹折衷伤寒总论大方医验大成脉法颌珠幼科医验女科秘方摘要痘疹汇纂周官明原病集唐椿明伤寒百问良方秘括伤寒海底眼何渊明内外证治大全内经知要李中梓明本草通玄诊家正眼病机沙篆运气考医学传心诀伤寒括要女科微论里中医案医宗必读李中梓明雷公炮炙药性解本草图解删补颐生微论证因脉治四卷秦之祯清伤寒大白四卷女科切要证治汇补李用粹清归德堂医案鲁珍医案沈璠清沈氏医案脉诀本草瑜李延罡清君臣佐使论药论痘疹全书脉诀汇辨十卷何氏伤寒家课何汝阈清伤寒纂要伤寒本义何炫清保产全书金匾要略本义何嗣宗医案何氏药性赋(又一本)何炫清医学原始王宏翰清古今医史明医指掌急救良方女科机要幼科机要本草性能等寿世编何王模等清何元长医案何世仁清治病要言干山草堂医案重固三何医案何世仁等清伤寒辨类世济堂医案续著医人史传伤寒探微刘道深清证脉合参医案心印诸科指掌叶其蓁清疫疠脉镜女科指掌药性金铭清霍乱论王孟英清潜斋医话女科辑要古今医案选叶案批缪王孟英医案舌辩随息居饮食谱外科简效方温热经纬王孟英清玉壶仙馆医案巢崇山清千金珍秘何氏四方脉诀何其伟清杂症总括何氏药性赋医学妙谛新医学妙谛杂症总诀四言脉诀汤方简歌何世田医案医学源流论何其伟清救迷良方(戒烟方)何其伟清金匮方论陆懋修清太阳寒水病方说伤寒论阳明病释张仲景传仲景方汇录世补斋医书十六种疫疠溯源王敬义清女科选择瘢疹论一卷儒门保赤叶长源清外科证治金镜录郁士魁清女科撮要一卷张清湛清校补张氏疑难杂症一卷陈莲舫医案秘钞陈肃钧清医学传心金鹤清医原图说二卷金理清命门三焦考医方切韵二卷王森澍清脉论辨讹徐大揖清医宗粹语脉理精要二十卷施不矜清经验志奇三卷内外景灵兰集施沛清黄帝脉书脉微祖剂金兰集指南一卷李枝桂清医学指要内经指要医宗约贯医林证验经验良方平希豫清外科摘要张化麟清临证病源医方一案金仁荣清医药参醇蒋韫山清伤寒论正宗陆锡铭清内经集注黄元棠清习医心录杨锡祐清幼科精义四卷顾承仁清张氏医学心参张成清何鸿舫医案何鸿舫清温热暑疫节要何平子清瘟疫编诀(与前书合一册)壶春丹房医案春煦室医论何古心清春煦室医案(与前书合一册)藏斋医案何瑞叔医案何昌龄清张聿青医案张聿青陈氏医案陈莲舫清加批时病论女科秘诀大全瘟疫议医醇賸义费伯雄清费氏食养三种孟河费氏医案费伯雄清费氏全集食鉴本草医方论怪疾奇方费绳甫先生医案费绳甫民国章太炎先生论医集章炳麟章次公徐衡之民国猝病新论章太炎先生手写古医方君相诊余随笔张骧云民国医经辑要丁甘仁民国沐树德堂丸散集脉学辑要药性辑要喉痧症治概要丁甘仁医案丁甘仁民国九芝山馆集方夏应堂民国中西合纂妇科大全顾鸣盛民国世界奇病谈中西合纂验方新编中西合纂外科大全疡科纲要张山雷民国难经汇注笺正脉学正义医事蒙求古今医案评议中风斠诠张山雷民国本草正义病理学读本考证集妇科学笺疏历代名医历传丁福保民国古方通今伤寒论通论内经通论食物新本草中解医通汉法医典等二十世新内经丁福保民国伤寒论研究恽铁樵民国恽铁樵演讲录铁樵杂著药庵医学丛书二十二种恽铁樵民国(曹氏)伤寒金匮发微刊合民国曹颖甫先生医案经方实验录内经研究之历程考略许半龙民国鸟瞰的中医中国方剂学枢要内科概要药签启秘杂病处方法等四本中国外科学大纲中西医之比观许半龙民国殷受田儿科医案类辑殷受田民国健康论二集丁仲英民国翠竹山房诊暇录稿曹惕寅民国金子久医案金子久民国青瑶玙和缓遗风问松堂医案包氏医宗十四种包识生民国鼠疫抉微余伯陶民国疫症集说救急便览黄溪医垒陈无咎民国医学通论伤寒论说明教方实用验方朱振声民国百病秘方妇女病续集失眠自疗法用药指南虚劳研究百病常识初集外科经验良方痛症大全朱振声民国金匾要略今释陆渊雷民国陆氏论医集伤寒论概要伤寒论今释诊断治疗生理补证病理补证皇汉医学批评余云岫民国余氏医述古代疾病名续疏义医学革命论二卷灵素商兑中国医学源流论谢利恒民国家用良方气功养生要诀中国医学大辞典谢利恒先生全书祝氏医学丛书四种祝味菊民国伤寒质难现代名医验案叶劲秋仲景学说之分析伤寒论启秘灸法自疗学妇女病经历谈祝怀萱民国废止中医案抗争之经过张赞臣民国方药考论类编天花与牛痘中国历代医学史略疮疡张赞臣临床经验选编中国诊断学纲要中医外科诊疗学本草概要经穴治疗学咽喉病新镜张赞臣民国伤寒发微等三本包天白(最新考证)经脉经穴挂图说明书中医各科问答丛书伤寒论证诠精华汪莲石民国急性险疫证治徐相任民国徐氏霍乱论在医言医时病常识中国时令病学时逸人民国霍乱审订良方汇中国内科病学中医伤寒与瘟病时氏内科学中国儿科病学中国传染病学中医妇科病学民国全国名医验案类编何廉臣民国绍兴县同善局医方汇选实验药物学何氏医药丛书最新儿科诊断学重订温热论钱氏儿科按疏叶天士医案(内科)新增时病论何廉臣民国中国医学史陈邦贤民国秦灵新义医学史纲要新本草备要医学门经语正续编中国古代医学成就支那医学史(日文)民国国医新话陆士愕民国丸散膏丹自制法金针秘传方慎庵民国风症指南因是子静坐法蒋维乔民国因是子静坐卫生实验谈世间禅证治精华朱鹤皋民国怪病奇治杨志一朱振声民国妇科经验良方杨志一民国四季传染病实用验方胃病研究补品研究药物学正、续、补三编章次公民国诊余抄杂病医案中国药物之起源严苍山先生医案严苍山民国外科外敷选方歌括顾筱岩民国清代名医医案精华秦伯未民国丸散易知读内经记内经类证膏方大全谦斋膏方案谦斋医学讲稿内经知要浅解验方类编秦伯未民国中国儿科学钱今阳民国温热辨惑章巨膺医林尚友录痧子新论应用药物词典神农本草经新注王一仁民国中国医药问题古今医学名著选辑黄文东民国叶氏医案选黄氏论医集黄文东医案丁氏学派的形成和学术上的成就金匮新辑著名中医学家的学习经验中国药物标本图影陈存仁民国经穴清明图等三种病疹癍痘图鉴存仁医学丛刊中医对麻疹猩红热的认识皇汉医学丛书十兰类七十二种陈存仁中药大辞典陈存仁民国伤寒食养疗法程国树民国疾病饮食指南伤寒饮食指南实用方剂学盛心如民国哮喘新说郭柏良民国丁济万医案丁济万民国医学通论临证医案张骧孙民国当代名医验案菁华上海卫生报馆民国针灸述要叶劲秋解放后中药问题中医基础学中医诊断学中国医学人名志陈邦贤严菱解放后(图表注释)伤寒论新义余无言解放后(图表注释)金匮要略新义湿温伤寒病篇获疹伤寒病篇实用混合外科学总论医方经验汇编余奉仙解放后翼经经验录余无言解放后内经运气辑要朱振声哮喘自疗法喉科方朱氏内科经验方万有医库正续集痛症大全湿温伤寒手册陈存仁解放后中国医学源流陈存仁解放后中国的呼吸习静养生法气功防治法蒋维乔解放后气功疗法蒋维乔解放后正骨疗法石筱山解放后伤科石筱山医案顾氏评注印机草顾渭川解放后针灸正宗陆瘦燕解放后中风预防法针灸法汇论十二经穴分布图针灸腧穴图谱腧穴学概论经络学图说陆瘦燕中医临证备要秦怕未解放后金匮要略简释中医入门难经之研究秦伯未论文集秦伯未解放后中国医学外文著述书目(1956~1962)主吉民傅维康解放后程门雪医案程门雪解放后妇女经带胎产歌诀伤寒论歌诀祛病延年二十势王子平解放后拳术二十法中医护理学概要夏理彬解放后祖国医学对护理工作的概念黄羡明夏理彬解放后古代儿科疾病新编高镜朗解放后朱小南医案朱小南解放后奇经八脉在妇科临证间的具体应用朱小南医案医话论冲任探讨内科临证录张耀卿陈道隆解放后陈道隆医案陈道联解放后眼科证治经验姚和清解放后杨永璇中医针灸经验选杨永璇解放后针灸治验录实用中医眼科学陆南山主编解放后眼科临证录温热论新编金寿山解放后金匮要略讲稿温病释要金寿山医论选集魏指薪治疗手法与导引魏指薪解放后伤科常见疾病治疗法推拿学朱春霆推拿学概论中医推拿学中医儿科学王玉润主编解放后血吸虫病防治手册寄生虫病学本草学哮喘与慢支的防治和康复王正公解放后肾的研究姜春华沈自尹解放后中医治疗法则概论中医治则研究活血化瘀之研究姜春华中医基础学中医诊断学历代中医学家评析伤寒论识义药物与方剂历代医家学术评介肾本质研究万病验方大全姜春华论医集姜春华解放后改进枯痔疗法治疗内痔顾伯华解放后中医外科临床经验选实用中医外科学顾伯华医案外科经验选中医外科临证手册顾伯华解放后刘树农医论选刘树农解放后陈树森医疗经验集粹陈树森主编解放后气功治老年病邝安堃解放后医海渭聚张志雄解放后针灸治疗精神病金舒白解放后伤寒论析疑沈济苍解放后秦伯未膏方选集董漱六解放后针灸腧穴索引谢筠寿解放后颜面神经麻痹的金针疗法方幼庵解放后针灸防治中风方幼庵张仁解放后针灸防治小儿脑病针灸有效病症舌诊研究陈泽霖陈梅芳解放后中医舌诊史话名医特色经验精华张伯臾医案严世芸郑平东等解放后章次公医案门人集体整理解放后活血化瘀疗法临床实践颜德馨解放后中医内科临床手册医方囊秘练功与养生吴诚德乐秀珍解放后练功十八法(医疗保健操)庄元明周寿祥解放后常见病自我推拿图解肾与膀胱证治经验徐嵩年解放后朱小南妇科经验选朱南孙朱荣达解放后幼科刍言董廷瑶解放后柳柏春吐纳导引气功疗法刘学文柳智惠解放后中医历代名家学说裘沛然主编解放后壶天散墨中医症状鉴别诊断学赵金鑫张镜人解放后临证偶拾(张羹梅医案)张天唐荣华解放后中医内妇儿科护理简明肛肠病学柏连松解放后中医外科心得夏少农解放后中西医结合治疗癌症的研究于尔辛等解放后何氏八百年医学何时希解放后读金匮札记女科三书证按雪斋读医小记历代无名医家验案妊娠识要女科一智集珍本女科医书辑佚八种六合汤类方释义医效选录何书田年谱何鸿舫事略及墨迹何氏世医文物集册何时希解放后何氏历代医学著述考何时希解放后色脉舌诊吴翰香解放后推拿手法学曹仁发解放后历代医学名著序集评释叶怡庭解放后中医病证专辑——胃院痛陈家英金保华贺静松解放后中国食疗学钱伯文解放后肿瘤的辨证施治中医脏象学钱承辉王庆其主编解放后难病辨治陈熠主编解放后中医病证专辑——咳嗽吴文鼎朱邦贤吴绍德解放后黄帝内经导读傅维康吴鸿洲解放后医药史话针灸史漫话中国医药历史漫话(英文)中国针灸史话(西班牙文)中医理论现代研究沈自尹主编解放后中国医学百科全书(气功学)林雅谷。

执业药师考试中药综合辅导:历代重要本草着作简介历代重要本草着作简介古代记载药物学问的专着称为“本草”。

从秦、汉到清代,本草着作约有400种之多。

1.《五十二病方》是迄今为止我国觉察的最早的医学方书。

其中载有247种药物。

2.《神农本草经》为我国最早的药物学专着。

着者不详,成书年月约在西汉以前,它总结了汉代以前的药物学问。

载药365种,分上、中、下三品。

原书早已失传,但原文收载于后代本草中,现有明代、清代的辑本。

3.《神农本草经集注》南北朝梁代陶弘景以《神农本草经》和《名医别录》为根底编撰而成,载药730种。

全书以药物的自然属性分类,分为玉石、草木、虫兽、果、菜、米食、知名未用七类,为后世依药物性质分类的导源。

4.《新修本草》(又称《唐本草》)是唐代李、苏敬等22人集体编撰,由官府颁行的,可以说是我国最早的一部也是世界上最早的一部由国家公布的具有国家药典性质的本草。

载药850种,新增114种新的药物。

该书附有图经7卷,药图25卷。

消失了图文鉴定的方法,为后世图文兼备的本草打下了根底。

唐代个人编着的本草亦多,的有孟诜的《食疗本草》、陈藏器的《本草拾遗》,五代前蜀李南的《海药本草》等。

5.《开宝本草》是在宋代开宝年间官命刘翰、马志等在唐代本草的根底上撰成《开宝新详定本草》,后又重加详定,称为《开宝重定本草》,简称《开宝本草》。

宋代嘉祜年间,官命掌禹锡等编辑《嘉祜补注神农本草》,简称为《嘉祜补注本草》或《嘉祜本草》,新增药物99种。

又令苏颂校注药种图说,编成《图经本草》,共21卷,对药物的产地、形态、用途等均有说明,成为后世本草图说的范本。

该书首创版印墨线药图,绝大多数药图为实地写生图,图名大多冠以州县名,说明当时对药材质量的评价已非常重视药材的道地性。

《证类本草》是宋代最值得重视的本草。

北宋后期唐慎微将《嘉祜补注本草》和《图经本草》校订增补,编本钱草、图经合一的《重修政和经史证类备急本草》,简称《证类本草》。

《中国本草全书》总目(一)简介《中國本草全書》(全400卷)出版社﹕華夏出版社簡介﹕《中國本草全書》共計400卷﹐2億5千萬字﹐其中含彩色圖片6千餘幅﹐黑白圖片2萬餘幅。

收錄了中國古代至1911年本草專著800餘種﹐相關本草文獻3000余種﹐文獻採集於國內外130多家藏書機構和個人。

全書由古籍附錄和索引兩大主體組成﹕1﹑古籍影印﹕共392卷﹐均為珍藏罕見版本。

內容分為﹕(1)本草專著類﹔(2)醫籍本草類﹔(3)類書本草類﹔(4)地方志本草類﹔(5)少數民族本草類﹔(6)城外本草類﹔(7)農書本草類﹔(8)佛道本草類﹔(9)雜著本草類等。

各類以年代為序編寫。

2﹑附錄6冊﹕(1)全書總目﹔(2)各卷詳目﹔(3)歷代所見本草書目考﹔(4)各國館藏本草書目考﹔(5)中國本草史大事記﹔(6)中國本草學大辭典。

3﹑索引2冊﹕用現代計算機手段掃描﹑修改﹐編製數據庫﹑索引等。

檢索項包括文獻名﹑著者名﹑藥品名﹑植物名﹑產地﹑加工﹑藥性﹑功能﹑主治等。

《中國本草全書》集中國本草文獻之大成﹐是世界圖書出版史上空前的一項系統工程。

版式設計獨具匠心﹐材質裝幀豪華精美﹐可供學習﹑檢索以及收藏之用。

书名:中国本草全书作者:中国文化研究会纂ISBN号:7-5080-2000-6价格:DNY360000.00(套价)刊行地:北京出版社:中原出版社出版时间:1999页数:23,573页开本:30×29cm装帧形式:精装《中立国根本草全书》总目1、本草专著神农本草经(马继兴辑本)……………………… 第二卷○○一神农本经(卢复辑本)…………………………… 第二卷一四七本草经…………………………………………… 第二卷二○五神农本草经(孙星衍、孙冯翼辑本)…………… 第二卷二三九神农本草经(狩谷斋辑本)…………………… 第二卷四一三神农本草经(森立之辑本)……………………… 第二卷四七五神农本草(王仁俊辑本)………………………… 第二卷五六三注释神农本草经………………………………… 第三卷○○一神农本经(姜国伊辑本)………………………… 第三卷三四一神农本经校注…………………………………… 第三卷三九五神农本草经(顾观光辑本)……………………… 第四卷○○一神农本草(王闓运辑本)………………………… 第四卷○六三神农本草经(黄奭辑本)………………………… 第四卷一四三神农古本草经…………………………………… 第四卷三四五药录……………………………………………… 第四卷四○九吴氏本草………………………………………… 第四卷四一五雷公炮炙论……………………………………… 第四卷四四三本草经集注(敦煌残卷·甲本)………………… 第四卷五二九本草经集注(辑本)……………………………… 第五卷○○一本草经集注(敦煌残卷·乙本)………………… 第五卷二八一亡名氏本草序例………………………………… 第五卷二八七唐新修本草残卷………………………………… 第五卷二九三新修本草(傅云龙本)…………………………… 第五卷三八五新修本草(敦煌残卷·甲本)…………………… 第六卷○○一新修本草(敦煌残卷·乙本)…………………… 第六卷○○九新修本草(敦煌残卷·丙本)…………………… 第六卷○二九新修本草序例(敦煌残卷·丁本)……………… 第六卷○三五新修本草(森立之影写本)……………………… 第六卷○四一重辑新修本草…………………………………… 第六卷二二九食疗本草………………………………………… 第六卷四八三石药尔雅………………………………………… 第六卷四九三何首乌录………………………………………… 第六卷五一五食医心鉴………………………………………… 第六卷五二一药谱……………………………………………… 第六卷五六五彰明附子记……………………………………… 第六卷五七七海药本草………………………………………… 第七卷○○一经史证类备急本草……………………………… 第七卷○四一经史证类大观本草……………………………… 第九卷二八五重修政以及经史证类备用本草………………… 第一一卷五一七绍兴校定经史证类备急本草(龙谷大学本)… 第一三卷四七七绍兴校定经史证类备急本草画卷…………… 第一四卷五○五绍兴校定经史证类备急本草(神古克桢本)… 第一五卷三八一本草衍义……………………………………… 第一六卷三三九图经本草药性总论…………………………… 第一六卷四七一图经衍义本草………………………………… 第一七卷○○一类编图经集注衍义本草……………………… 第一九卷四九三履巉岩本草…………………………………… 第二○卷○○一本草图谱(周祜、周禧彩色绘画本)……………… 第二○卷四三一宝庆本草折中………………………………… 第二一卷○○一洁古珍珠囊…………………………………… 第二一卷五一七藏府标本药式………………………………… 第二一卷五三三珍珠囊………………………………………… 第二二卷○○一汤液本草……………………………………… 第二二卷○三一本草元命苞…………………………………… 第二二卷二二三本草衍义补遗………………………………… 第二二卷三三九日用本草(嘉靖四年刻本)…………………… 第二二卷三八七日用本草(万历四十八年刻本)……………… 第二二卷四七五饮膳方将……………………………………… 第二三卷○○一药准…………………………………………… 第二三卷一七一度荒本草(明代刻本)………………………… 第二三卷二九五度荒本草(朝鲜抄本)………………………… 第二四卷○○一滇南草本(务本堂本)………………………… 第二四卷○七九滇南本草图说………………………………… 第二四卷三一七滇南本草(云南丛书册)……………………… 第二四卷四五九滇南本草(云南刻本)………………………… 第二五卷○○一滇南本草(沐忠本) …………………………… 第二五卷一二三药性赋………………………………………… 第二五卷二五七本草集要……………………………………… 第二五卷二七三新编注释药性赋……………………………… 第二六卷○○一本草约言……………………………………… 第二六卷一六一食物本草(胡文焕精抄本)…………………… 第二六卷四五一食物本草(隆庆四年彩色抄绘本)…………… 第二七卷○○一本草品汇精要(罗马本)……………………… 第二八卷○○一本草纲目(金陵本)…………………………… 第三八卷○○一本草纲目(武林本)…………………………… 第四一卷三四一本草纲目(味古斋本)………………………… 第四七卷一五三神农本经融会贯通………………………………… 第五三卷○○一鼎刻京板太病院校正分类青囊药性赋……… 第五四卷二七一医方药性合编………………………………… 第五四卷三五七食物集………………………………………… 第五四卷四七一食鉴本草……………………………………… 第五五卷○○一体仁汇编·十二经络脏腑病情药性………… 第五五卷○六一新刻药证类明………………………………… 第五五卷一三一太病院补遗本草歌诀雷公炮制……………… 第五五卷二六三南产志………………………………………… 第五五卷四八三药性粗评……………………………………… 第五六卷○○一本草发明……………………………………… 第五六卷三六一本草蒙筌……………………………………… 第五七卷○○一茹草编………………………………………… 第五七卷三○七本草便………………………………………… 第五七卷四四五新刻太乙仙制本草药性大全………………… 第五八卷○○一饮馔服食谱…………………………………… 第五八卷四七五本草定衡……………………………………… 第五九卷○○一万病回春·药性歌…………………………… 第五九卷四九五伤寒论条辨·本草钞………………………… 第五九卷五一五本草选………………………………………… 第六○卷○○一药鉴…………………………………………… 第六一卷○○一本草原始(李骑墙绘图本)…………………… 第六一卷一○七本草原始(永怀堂刻本)……………………… 第六二卷○○一炮炙大法……………………………………… 第六二卷五○一本草真诠……………………………………… 第六三卷○○一食物辑要……………………………………… 第六三卷二三一芷园臆草题药………………………………… 第六三卷三九九本草汇言……………………………………… 第六四卷○○一医学汇函……………………………………… 第六六卷○○一上医本草……………………………………… 第六六卷二○一珍珠囊指掌补遗药性赋……………………… 第六六卷四三一食物本草……………………………………… 第六七卷○○一野菜博录……………………………………… 第六七卷一六一景岳全书·本草正……………………………第六七卷四一九珍珠囊指掌补遗药性赋……………………… 第六八卷○○一镌补雷公炮制药性解………………………… 第六八卷一四一镌补雷公炮制药性解………………………… 第六八卷二九三养生要括……………………………………… 第六八卷四六一神农本草经疏………………………………… 第六九卷○○一分部本草妙用………………………………… 第七一卷一七五医宗必读·本草征要………………………… 第七一卷四七九食物本草(姚可成辑本)……………………… 第七二卷○○一明医选要·药性诗诀………………………… 第七四卷○七五山公医旨食物类……………………………… 第七四卷一三一本草乘雅半偈………………………………… 第七五卷○○一药镜…………………………………………… 第七六卷○九七药品化义……………………………………… 第七六卷二三一新锲药性会元………………………………… 第七六卷三六七药性全备食物本草…………………………… 第七七卷○○一轩岐救正论·药性微蕴……………………… 第七七卷一六五新刊风科本草治风药品……………………… 第七七卷二三九药性要略大全………………………………… 第七七卷二九五本草纂要……………………………………… 第七八卷○○一仁寿堂药镜…………………………………… 第七八卷一二一新刊校正李东垣官板药性大全……………… 第七八卷四三九本草品汇精要(大冢本)……………………… 第七九卷○○一本草歌括(八卷本)…………………………… 第八三卷二○九本草歌括(二卷本)…………………………… 第八三卷三三七本草阐扬……………………………………… 第八三卷四二三本草大成药性赋……………………………… 第八四卷○○一本草纲目类纂必读…………………………… 第八四卷一五五食宪鸿秘……………………………………… 第八四卷四一七本草汇………………………………………… 第八五卷○○一寿世秘典……………………………………… 第八六卷三六九本草汇笺……………………………………… 第八七卷○○一经方衍义……………………………………… 第八七卷五一一本草洞诠……………………………………… 第八八卷○○一本草述………………………………………… 第八九卷○○一本草详节……………………………………… 第九二卷一九三本草纲目必读………………………………… 第九三卷○○一本草通玄……………………………………… 第九五卷○六三农经酌雅……………………………………… 第九五卷一九三本草崇原……………………………………… 第九五卷三○七生草药性备要………………………………… 第九五卷五一一药性纂要……………………………………… 第九六卷○○一药品辨义……………………………………… 第九六卷三四九握灵本草……………………………………… 第九七卷○○一本草必用……………………………………… 第九七卷五○七医学发蒙汇编………………………………… 第九八卷○○一食物本草会纂………………………………… 第九八卷○八一颐生秘旨……………………………………… 第九八卷五三三山居本草……………………………………… 第九九卷○○一饮食须知…………………………………… 第一○○卷○八三本草备要…………………………………… 第一○○卷二○一食物须知…………………………………… 第一○○卷四七五本经逢原…………………………………… 第一○一卷○○一药物医理近考…………………………………… 第一○一卷四八七杂症痘疹药性合参………………………… 第一○二卷○○一得宜本草分类……………………………… 第一○二卷三六九长沙药解…………………………………… 第一○二卷四二九夕庵读本草快编…………………………… 第一○三卷○○一绛雪园得宜本草…………………………… 第一○三卷三三五医林纂要探源……………………………… 第一○三卷三六五本草万方针线……………………………… 第一○四卷○○一本草经解要………………………………… 第一○四卷二四三玉楸药解…………………………………… 第一○四卷四七五药性通考…………………………………… 第一○五卷○○一要药分剂…………………………………… 第一○五卷三五三本草约编(王如鉴著本)…………………… 第一○六卷○○一神农本草经百种录………………………… 第一○七卷二三七本草诗牋…………………………………… 第一○七卷二八九要药分剂补正……………………………… 第一○八卷○○一食物小录…………………………………… 第一○八卷四二七本草从新…………………………………… 第一○九卷○○一人参考(刻本)…………………………… 第一○九卷三一七人参考(抄本)…………………………… 第一○九卷三三九罗氏会约医镜……………………………… 第一○九卷三六一醒园录……………………………………… 第一○九卷五○九法古录……………………………………… 第一一○卷○○一质问本草…………………………………… 第一一○卷三三九脉药联珠药性食物考……………………… 第一一一卷○○一本草分经审治……………………………… 第一一二卷○○一本草分经(姚澜著本)…………………… 第一一二卷一○七药性简要…………………………………… 第一一二卷二二一本草三家合注……………………………… 第一一二卷二五九毛诗名物图说……………………………… 第一一三卷○○一本草辑要…………………………………… 第一一三卷一五七药性歌(蔡恭著本)………………………… 第一一三卷四五七补充药性雷公炮制………………………… 第一一四卷○○一本草述录…………………………………… 第一一四卷四一一本草纲目拾遗……………………………… 第一一五卷○○一随园食单…………………………………… 第一一六卷二四七人参谱(陆烜著本)………………………… 第一一六卷三三七解毒编……………………………………… 第一一六卷三九九本草经读…………………………………… 第一一六卷四五九本草经疏辑要……………………………… 第一一七卷○○一本草正义…………………………………… 第一一七卷四六一修事指南…………………………………… 第一一八卷○○一药笼小品…………………………………… 第一一八卷○八一调疾饮食辩………………………………… 第一一八卷一三三本草纂要稿………………………………… 第一一九卷○○一四言药赋…………………………………… 第一一九卷○七五类经证治本草……………………………… 第一一九卷一五九简易草药材方图说………………………… 第一一九卷四四五药达………………………………………… 第一一九卷五一三分经本草四种……………………………… 第一二○卷○○一本草随录征实……………………………… 第一二○卷一二七本草………………………………………… 第一二○卷二九三寿世医窍…………………………………… 第一二○卷四三三本草述钩元………………………………… 第一二一卷○○一药性赋音释………………………………… 第一二二卷五二九本经疏证…………………………………… 第一二三卷○○一本草饮食谱………………………………… 第一二三卷五二三本经续疏·本经序疏要…………………… 第一二四卷○○一济荒必备…………………………………… 第一二四卷四八九本草求真…………………………………… 第一二五卷○○一药性集要便读……………………………… 第一二六卷一○一锦囊药性赋………………………………… 第一二六卷三八九植物名实图考……………………………… 第一二七卷○○一植物名实图考长编………………………… 第一三一卷○○一务中药性…………………………………… 第一三五卷○○一天宝本草…………………………………… 第一三五卷五三五神农本草经赞……………………………… 第一三六卷○○一药性摘记…………………………………… 第一三六卷二四九随息居饮食谱……………………………… 第一三六卷四二三本草经考注………………………………… 第一三七卷○○一本草再新…………………………………… 第一三八卷四○九本草汇编…………………………………… 第一三九卷○○一本草明览…………………………………… 第一三九卷○八九药性蒙求…………………………………… 第一三九卷一八一本草汇纂…………………………………… 第一三九卷二七一神农本草经指归…………………………… 第一四○卷○○一药性主治·分类主治……………………… 第一四一卷一三三本经便读…………………………………… 第一四一卷一九七药症忌宜…………………………………… 第一四一卷二六三闽产录异…………………………………… 第一四一卷三三九本草纲目易知录…………………………… 第一四二卷○○一本草正论…………………………………… 第一四三卷一五一稽古摘要…………………………………… 第一四三卷二三一本草简单明白图说……………………………… 第一四三卷三○三草木便方…………………………………… 第一四四卷○○一药要便蒙新编……………………………… 第一四四卷一四五本草害利…………………………………… 第一四四卷二六七本草衍句…………………………………… 第一四四卷四六三本草撮要…………………………………… 第一四五卷○○一何氏药性赋………………………………… 第一四五卷三一五本草思辩录………………………………… 第一四五卷三二九虫荟………………………………………… 第一四六卷○○一本草问答…………………………………… 第一四六卷三六五本草韵语…………………………………… 第一四六卷四一七药性诗解…………………………………… 第一四七卷○○一活人心法·药性诗解……………………… 第一四七卷○三九本草诗………………………………………第一四七卷一○七药性粗评全注……………………………… 第一四七卷一九五本草撮要类编……………………………… 第一四七卷二七九增订伪药条辨……………………………… 第一四七卷四八七每日蚀物避免生病考…………………………… 第一四八卷○○一分类草药性………………………………… 第一四八卷○四三本草(清抄本)……………………………… 第一四八卷○七七简单明白药性…………………………………… 第一四八卷一二七九龙虫治病方……………………………… 第一四八卷一五九本草类考…………………………………… 第一四八卷一八一本草分经(张节著本)……………………… 第一四八卷三一七药性撮要歌诀……………………………… 第一四八卷三四九药性要略…………………………………… 第一四八卷四○五本草(清抄本)……………………………… 第一四八卷四四三本草释名类聚………………………………第一四九卷○○一本草须知…………………………………… 第一四九卷二七九本草分队…………………………………… 第一四九卷四八三本草二十四品……………………………… 第一五○卷○○一药谱字类…………………………………… 第一五○卷一八一本草(程龄源著本)………………………… 第一五○卷二八五备用药物…………………………………… 第一五○卷三七三药性新编…………………………………… 第一五○卷三九七四言药性分类精要………………………… 第一五○卷四二七神农本草经抄今注………………………… 第一五一卷○○一本草约编(清抄本)………………………… 第一五一卷○八七用药法程…………………………………… 第一五一卷一五一药性钞……………………………………… 第一五一卷二三九药性探源…………………………………… 第一五一卷二六五本草歌括详注……………………………… 第一五一卷三一一药性骊珠…………………………………… 第一五一卷四八七药味别号录………………………………… 第一五二卷○○一国药出处…………………………………… 第一五二卷二一一药性韵语…………………………………… 第一五二卷二八三草药类纂新编……………………………… 第一五二卷四四三脏腑药性论诊脉诀………………………… 第一五二卷五○一本草十三家注……………………………… 第一五三卷○○一辞典本草…………………………………… 第一五五卷二二五食物治病新书……………………………… 第一五五卷四八七药名杂钞…………………………………… 第一五五卷五二三神农本草经注论…………………………… 第一五六卷○○一党参新研究………………………………… 第一五六卷一○七药性精髓…………………………………… 第一五六卷一二九国医新药物学……………………………… 第一五六卷二○三洋虫………………………………………… 第一五六卷五三九本草疏证…………………………………… 第一五七卷○○一杂类药性书………………………………… 第一五七卷一五三研药指南…………………………………… 第一五七卷一九七本草求原…………………………………… 第一五八卷○○一药性选要…………………………………… 第一五九卷○五一药名诗……………………………………… 第一五九卷一七九中国新本草图志…………………………… 第一五九卷二三三药物出产辨………………………………… 第一五九卷四五七岭南采药录………………………………… 第一六○卷○○一中国实用药物学…………………………… 第一六○卷○九九药物图考…………………………………… 第一六○卷一四七分类饮片新参……………………………… 第一六一卷○○一国药诠证…………………………………… 第一六一卷二六五二、方书马王堆医书五种…………………………… 第一六二卷○○一武威汉代医简……………………………… 第一六二卷一八七敦煌出土不知名医方二十三种…………… 第一六二卷二二一伤寒论……………………………………… 第一六二卷四六一金匮要略方论……………………………… 第一六三卷一一五肘后备急方………………………………… 第一六三卷二五一备急千金要方……………………………… 第一卷○○一千金翼方…………………………………… 第一六六卷○○一金匮玉函经………………………………… 第一六七卷二○九济生方……………………………………… 第一六七卷四二七外台秘要方………………………………… 第一六八卷○○一续易简方脉论……………………………… 第一七○卷四九七太平圣惠方………………………………… 第一七一卷○○一博济方……………………………………… 第一七七卷三三一圣济总录…………………………………… 第一七八卷○○一医方类聚…………………………………… 第一八九卷○○一三、医籍(真本)千金方……………………………… 第二三八卷○○一圣济经……………………………………… 第二三八卷○四五千金宝要…………………………………… 第二三八卷○八一鸡峰普济方………………………………… 第二三八卷○九一扁鹊心书…………………………………… 第二三八卷一四九医经正本书………………………………… 第二三八卷一五九卫生家宝产科备要………………………… 第二三八卷一六九医说………………………………………… 第二三八卷一七九儒门事亲…………………………………… 第二三八卷二五一内外伤辨惑论……………………………… 第二三八卷二五九痘疹论……………………………………… 第二三八卷二七七校注妇人良方……………………………… 第二三八卷二八五脾胃论……………………………………… 第二三八卷二九七外科精要…………………………………… 第二三八卷三二五外科精义…………………………………… 第二三八卷三三九卫生宝鉴…………………………………… 第二三八卷三五三格致余论…………………………………… 第二三八卷三八五秘传痘疹玉髓……………………………… 第二三八卷三九五心印绀珠经………………………………… 第二三八卷四一七医学碎金…………………………………… 第二三八卷四四三慈济方……………………………………… 第二三八卷四五九伤寒琐言…………………………………… 第二三八卷四六七奇效良方…………………………………… 第二三八卷四七七全幼心鉴…………………………………… 第二三八卷四八九活幼全书…………………………………… 第二三八卷五○一苍生司命…………………………………… 第二三八卷五一一痘疹方论…………………………………… 第二三八卷五三三石山医案…………………………………… 第二三八卷五三九痘治理辨…………………………………… 第二三八卷五四九韩氏医通…………………………………… 第二三九卷○○一博爱心鉴…………………………………… 第二三九卷○一三外科心法…………………………………… 第二三九卷○二三医学统旨…………………………………… 第二三九卷○三五医经大旨·古庵药鉴……………………… 第二三九卷一二五痘疹心法…………………………………… 第二三九卷一三九毓麟芝室痘科秘传玉髓经金镜录全书…… 第二三九卷一七五解围元薮…………………………………… 第二三九卷一八五医经大旨…………………………………… 第二三九卷二○一明医指掌…………………………………… 第二三九卷二三三青囊医方捷径……………………………… 第二三九卷二四九识病捷法…………………………………… 第二三九卷三二一疮疡经验全书……………………………… 第二三九卷三四一医旨绪余…………………………………… 第二三九卷三七七慎斋遗书…………………………………… 第二三九卷四一七眼科龙木论………………………………… 第二三九卷四三七古今医鉴…………………………………… 第二三九卷四七一医学钩玄…………………………………… 第二三九卷四九一痘疹金镜录………………………………… 第二三九卷四九九仁术便览…………………………………… 第二三九卷五一五幼幼集……………………………………… 第二三九卷五三五医学入门…………………………………… 第二四○卷○○一万病回春…………………………………… 第二四○卷四三三痘疹宝鉴…………………………………… 第二四○卷四五九万氏家抄方………………………………… 第二四○卷四六七郁冈斋笔麈………………………………… 第二四○卷五三七外科准绳…………………………………… 第二四○卷五四五(新锲)医家赤帜益辨全书………………… 第二四一卷○○一治法汇……………………………………… 第二四一卷○三一杏苑生春…………………………………… 第二四一卷○八三医宗粹言…………………………………… 第二四一卷○九七万经一统述………………………………… 第二四一卷三一九奇效医述…………………………………… 第二四一卷三二九医学疑问…………………………………… 第二四一卷三三九外科正宗…………………………………… 第二四一卷三九七医贯………………………………………… 第二四一卷四○七(重订)外科正宗………………………… 第二四一卷四一五删补颐生微论……………………………… 第二四一卷四二七摘星楼治痘全书…………………………… 第二四一卷五○七宜麟策·续编……………………………… 第二四一卷五一七治痘十全…………………………………… 第二四一卷五二五疡科选粹…………………………………… 第二四一卷五四一痘疹类编释意全书………………………… 第二四二卷○○一简明医彀…………………………………… 第二四二卷○六九痰火点雪…………………………………… 第二四二卷○八七十竹斋刊袖珍本医书·伤寒五法………… 第二四二卷一一三霉疮秘录…………………………………… 第二四二卷一二三医学正印种子篇…………………………… 第二四二卷一四七折肱漫录…………………………………… 第二四二卷一五五痘疹幼幼心书……………………………… 第二四二卷二五九温疫论……………………………………… 第二四二卷二九一审视瑶函眼科大全………………………… 第二四二卷三○五一草亭眼科全书…………………………… 第二四二卷三一五理虚元鉴…………………………………… 第二四二卷三三一保安堂三补简便验方……………………… 第二四二卷三四九居家远行随身备急方书…………………… 第二四二卷三六七轩歧救正论………………………………… 第二四二卷三九九医学门径…………………………………… 第二四二卷四一一仁端录……………………………………… 第二四二卷四五七秘方集验…………………………………… 第二四二卷五二一医学分法类编……………………………… 第二四二卷五三一医衡………………………………………… 第二四三卷○○一医宗说约…………………………………… 第二四三卷○一五侣山堂类辩………………………………… 第二四三卷○四七外科大成…………………………………… 第二四三卷○八七寿世青编…………………………………… 第二四三卷一○九眼科全书…………………………………… 第二四三卷一五三隘村医诀…………………………………… 第二四三卷一七三痘疹广金镜录……………………………… 第二四三卷二○三医学集要…………………………………… 第二四三卷二五三吴氏医验录………………………………… 第二四三卷二六七医经允中…………………………………… 第二四三卷三○五诚书………………………………………… 第二四四卷○○一古今名医汇粹……………………………… 第二四四卷○○九宝命真诠…………………………………… 第二四四卷○一九程氏易简方论……………………………… 第二四四卷一○九女科经纶…………………………………… 第二四四卷一二五痧症全书…………………………………… 第二四四卷一五一洞天奥旨…………………………………… 第二四四卷一六七汤头钱数抉微……………………………… 第二四四卷一七七痘疹正宗…………………………………… 第二四四卷一九九幼科铁镜…………………………………… 第二四四卷二○五嵩崖尊生全书……………………………… 第二四四卷二一五医学真传…………………………………… 第二四四卷二六九慈幼新书…………………………………… 第二四四卷二八七经验单方汇编……………………………… 第二四四卷三一五血症良方…………………………………… 第二四四卷三二三痘疹定论…………………………………… 第二四四卷三三三亟斋急应奇方……………………………… 第二四四卷三四七眼科指掌…………………………………… 第二四四卷三五三幼科汇诀直解……………………………… 第二四四卷三六三医学读书记………………………………… 第二四四卷三七三痘学真传…………………………………… 第二四四卷三八一医学秘笈…………………………………… 第二四四卷四四三外科证治全生集…………………………… 第二四四卷四七七种痘新书…………………………………… 第二四四卷五○七女科指掌…………………………………… 第二四五卷○○一胎产心法…………………………………… 第二四五卷○○九外科十法…………………………………… 第二四五卷○一七医学阶梯…………………………………… 第二四五卷○二三医学要则…………………………………… 第二四五卷○五七方氏脉症正宗……………………………… 第二四五卷一四三麻科活人全书……………………………… 第二四五卷一六一医碥………………………………………… 第二四五卷一九五痢疾论……………………………………… 第二四五卷二○三痘症精言…………………………………… 第二四五卷二一一仙拈集……………………………………… 第二四五卷二四三痘科扼要…………………………………… 第二四五卷二四九喉科指掌…………………………………… 第二四五卷二七五弄丸心法……………………………………第二四五卷二八三串雅外编…………………………………… 第二四五卷三○七增广大生要旨……………………………… 第二四五卷三三三痘疹专门秘授……………………………… 第二四五卷三四三慎疾刍言…………………………………… 第二四五卷三六一痘疹诗赋…………………………………… 第二四五卷三六九轩辕逸典…………………………………… 第二四五卷三九七古今医诗…………………………………… 第二四五卷四○九金台医话…………………………………… 第二四五卷四九三补注瘟疫论………………………………… 第二四五卷五○三橡村痘诀…………………………………… 第二四五卷五三一橡村治验…………………………………… 第二四六卷○○一治痘药性说要……………………………… 第二四六卷○一一怡堂散记续编……………………………… 第二四六卷一二九小儿诸热辨………………………………… 第二四六卷一四九竹林女科…………………………………… 第二四六卷一五七痘疹会通…………………………………… 第二四六卷一六三咽喉经验秘传……………………………… 第二四六卷一八三医学全书…………………………………… 第二四六卷一九三眼科总经要论……………………………… 第二四六卷二三一医论三十篇………………………………… 第二四六卷二四七温病条辨…………………………………… 第二四六卷二五九医医病书…………………………………… 第二四六卷二七一橘旁杂论…………………………………… 第二四六卷三○一锦芳太史医案求真初编…………………… 第二四六卷三一三医学精要…………………………………… 第二四六卷三二五救急备用经验汇方………………………… 第二四六卷三三九卫生要诀…………………………………… 第二四六卷三六三家学渊源…………………………………… 第二四六卷四○一目经大成…………………………………… 第二四六卷四○九痢证汇参…………………………………… 第二四六卷四三一医案………………………………………… 第二四六卷四四九痘麻医案…………………………………… 第二四六卷四六五痘疹衷要全书……………………………… 第二四六卷四九一银海指南…………………………………… 第二四六卷五四一重庆堂随笔………………………………… 第二四七卷○○一上池涓滴…………………………………… 第二四七卷○三一医学滙海…………………………………… 第二四七卷○四一眼科秘本…………………………………… 第二四七卷○四七伤科汇纂…………………………………… 第二四七卷○六五医略………………………………………… 第二四七卷一一九目科捷径…………………………………… 第二四七卷一三一中风论……………………………………… 第二四七卷一五三药性赋……………………………………… 第二四七卷一六三审病定经…………………………………… 第二四七卷二○一方脉指迷…………………………………… 第二四七卷二二一集验简易良方……………………………… 第二四七卷二二九医钞类编…………………………………… 第二四七卷三○一秘珍济阴…………………………………… 第二四七卷五五一产孕集……………………………………… 第二四八卷○○一医理发明…………………………………… 第二四八卷○○七寿身小补…………………………………… 第二四八卷○三七外科图说…………………………………… 第二四八卷○九七医宗己任编………………………………… 第二四八卷一一一痘科摘要…………………………………… 第二四八卷一一九痘疹集成…………………………………… 第二四八卷一二九外科真诠…………………………………… 第二四八卷一四九内科新说…………………………………… 第二四八卷一六七活人一术初编………………………………第二四八卷二一七活人心法…………………………………… 第二四八卷二二五素仙简要…………………………………… 第二四八卷二四七辨证求是…………………………………… 第二四八卷二八五医学圭指…………………………………… 第二四八卷二九五眼科切要…………………………………… 第二四八卷三○五医谈传真…………………………………… 第二四八卷三一三医学考辨…………………………………… 第二四八卷三三三青囊辑便…………………………………… 第二四八卷三四三医学切要…………………………………… 第二四八卷三五七。

中国科学院大学硕士研究生入学考试植物学考试大纲一、考试科目基本要求及适用范围概述本植物学考试大纲适用于中国科学院大学生态学、植物学和植物生理学等专业的硕士研究生入学考试;主要内容包括植物的细胞与组织、植物体的形态结构与发育、植物的繁殖、植物分类与系统发育、植物分子系统学、植物进化发育生;茎的初生结构与次生结构;4.叶的形态、结构、功能与生态类型;叶的发育、脱落及其原因;5.营养器官间的相互联系;6.营养器官的变态;三植物的繁殖1.植物繁殖的类型;2.花的组成与演化;无限花序与有限花序;3.花的形成和发育;4.花药的发育和花粉粒的形成;5.胚珠的发育和胚囊的形成;6.自花传粉和异花传粉;风媒花和虫媒花;7.被子植物的双受精及其生物学意义;无融合生殖和多胚现象;8.胚与胚乳的发育;果实的形成与类型;9.植物的生活史与世代交替;四植物的分类与系统发育1.植物分类的阶层系统与命名;2.植物界所包括的主要门类及主要演化趋势;1. 基因的基本概念、基因结构和基因表达调控;2. 基因型、表型和环境的关系;3. 简单的植物分子生物学研究方案设计;四、考试要求一植物的细胞与组织1.掌握植物细胞的结构组成;熟练掌握细胞器的种类和功能;理解并掌握真核细胞与原核细胞的异同;2.了解植物细胞的生长与分化;理解并熟练掌握细胞的有丝分裂和减数分裂;3.熟练掌握植物组织的分类及其结构与功能;掌握组织系统的概念和维管植物的组织系统;二植物体的形态、结构和发育1.理解种子萌发成幼苗的过程;掌握种子的结构与萌发的外界条件;掌握种子休眠的概念及其原因;熟练掌握种子与幼苗的类型;2.了解根和根系的类型;掌握根尖的结构与发展;熟练掌握根的初生结构;理解并掌握根的次生结构及次生生长;;8.了解果实的形成;掌握果实的类型及各种代表植物;9.理解并掌握生活史与世代交替的概念;四植物的分类与系统发育1.理解植物分类的阶层系统;了解国际植物命名法规;熟练掌握100种以上常见高等植物的拉丁属、种名和部分科名;2.了解孢子植物类群及特征及代表植物;3.理解松柏纲植物的生活史;熟练掌握裸子植物的一般特征;4.熟练掌握被子植物的一般特征、分类原则和主要分类系统;了解各被子植物大类之间的主要区别特征和进化关系;5.理解常见植物的分类地位;掌握被子植物常见科的特点及代表植物;6.掌握植物的起源与演化趋势;7.掌握个体发育与系统发育的概念;理解并掌握从低等植物进化到高等植物过程中植物营养体的演化、生殖方式的进化,以及植物对陆地生活的适应;掌握生活史类型及其演化;8.了解被子植物起源的主要学说;掌握被子植物系统演化的主要学派;理解被子植物的主要分类系统;五植物分子系统学编制单位:中国科学院大学编制日期:2013年6月27日中国科学院植物研究所硕士研究生入学考试遗传学考试大纲本遗传学考试大纲适用于中国科学院植物研究所植物学、细胞生物学、发育生物学专业的硕士研究生入学考试;遗传学是现代生物学的重要组成部分,是许多学科专业的基础理论课程,主要内容包括:孟德尔定律、遗传的染色体学说、基因的作用及其与环境的关系、性别决定和伴性遗传、染色体和连锁群、数量性状2、伴性遗传3、遗传的染色体学说的直接证明4、其它类型的性决定五染色体和连锁群1、连锁与交换2、真菌类的遗传学分析3、人类连锁分析与细胞学图六数量性状遗传1、数量性状的遗传学分析2、分析数量性状的基本的统计方法3、遗传变异和遗传率4、近亲繁殖和杂种优势七遗传物质的改变1、染色体结构的改变2、染色体数目的改变3、基因突变概说4、突变的检出5、诱发突变3、基因表达的调控十二遗传和进化1、进化概说2、进化理论3、新种形成4、育种实践中的人工选择5、育种实践中的远缘杂交二、考试要求一孟德尔定律1、理解显性与隐性、基因型与表现型等基本概念;2、理解孟德尔的分离定律和自由组合定律,灵活运用孟德尔定律进行杂交组合后代基因型与表现型的预测与解释;3、掌握遗传学数据的统计和分析方法;二遗传的染色体学说1、理解细胞分裂的意义;;3、掌握数量性状的基本统计方法和数量性状的遗传率估算;4、了解近交的概念,掌握近交系数的计算方法;5、理解杂交优势的遗传学理论七遗传物质的改变1、染色体缺失,重复,倒位,易位的特点和发生机制;2、掌握染色体数目变异的基本类型、发生机制和遗传效应;3、理解染色体变异在进化中的意义;3、了解非整倍体及其应用;4、掌握基因突变的类型和特点;5、理解自发突变,诱发突变的分子机制;6、了解诱变在育种中的应用;八遗传的分子基础1、了解DNA是遗传物质的证据;2、理解DNA的分子结构与复制;3、理解DNA与蛋白质合成;4、理解基因概念,基因与DNA的关系;5、了解工具酶的种类和用途;九突变和重组机理5、掌握遗传漂变、适合度、选择系数的概念.6、理解群体的多态现象及其维持机制;7、掌握物种的概念、隔离的方式,理解物种形成的过程和式样;8、掌握分子进化的中性学说的内容;9、了解育种实践中人工选择的作用;三.主要参考书目刘祖洞遗传学上、下册,高教出版社;。

历代诸家本草历代诸家本草《神农本草经》掌禹锡曰︰旧说《本草经》三卷,神农所作,而不经见,《汉书?艺文志》亦无录焉。

汉平帝纪云︰元始五年,举天下通知方术本草者,所在轺传遣诣京师。

《楼护传》称︰护少诵医经本草方术数十万言,本草之名盖见于此。

唐李世等以梁《七录》载《神农本草》三卷,推以为始。

又疑所载郡县有后汉地名,似张机、华佗辈所为,皆不然也。

按《淮南子》云︰神农尝百草之滋味,一日而七十毒,由是医方兴焉。

盖上世未著文字,师学相传,谓之本草。

两汉以来,名医益众,张、华辈始因古学附以新说,通为编述,本草由是见于经录也。

寇宗奭曰︰《汉书》虽言本草,不能断自何代而作。

《世本》、《淮南子》虽言神农尝百草以和药,亦无本草之名。

惟帝王世纪云︰黄帝使岐伯尝味草木,定《本草经》,造医方以疗众疾。

乃知本草之名,自黄帝始。

盖上古圣贤,具生知之智,故能辨天下品物之性味,合世人疾病之所宜。

后世贤智之士,从而和之,又增其品焉。

韩保升曰︰药有玉石、草、木、虫、兽,而云本草者,为诸药中草类最多也。

《名医别录》李时珍曰︰《神农本草》药分三品,计三百六十五种,以应周天之数。

梁陶弘景复增汉、魏以下名医所用药三百六十五种,谓之《名医别录》。

凡七卷,首叙药性之源,论病名之诊;次分玉石一品,草一品,木一品,虫兽一品,果菜一品,米食一品,有名未用三品。

以朱书《神农》,墨书《别录》,进上梁武帝。

弘景,字通明,宋末为诸王侍读,归隐勾曲山,号华阳隐居,武帝每咨访之,年八十五卒,谥贞白先生。

其书颇有裨补,亦多谬误。

弘景自序曰︰隐居先生在乎茅山之上,以吐纳余暇,游意方技,览本草药性,以为尽圣人之心,故撰而论之。

旧称《神农本经》,予以为信然。

昔神农氏之王天下也,画八卦以通鬼神之情,造耕种以省杀生之弊,宣药疗疾以拯夭伤之命。

此三道者,历众圣而滋彰。

文王、孔子,彖象、繇辞,幽赞人天。

后稷、伊芳尹,播厥百谷,惠被群生。

岐、黄、彭、扁,振扬辅导,恩流含气。

岁逾三千,民到于今赖之。