心理学复习稿:第四章 感觉及知觉

- 格式:pdf

- 大小:170.61 KB

- 文档页数:9

医学心理学重点:感觉与知觉

医学心理学是医疗卫生事业单位招聘考试中,要求理解性记忆较高的内容,其中感觉与知觉是常考的知识点之一。

帮助大家梳理相关内容,以便大家更好地复习和记忆。

感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反应,而知觉是人脑对直接作用于各感觉器官的事物的整体属性的反映。

就是说,知觉是一系列组织并解释外界客体和事件的产生的感觉信息的加工过程。

对客观事物的个别属性的认识是感觉,对同一事物的各种感觉的结合,就形成了对这一物体的整体的认识,也就是形成了对这一物体的知觉。

知觉是各种感觉的结合,它来自于感觉,但已不同于感觉。

知觉是各种感觉协同活动的结果;感觉不依赖于个人的知识和经验,知觉却受个人知识经验的影响。

同一物体,不同的人对它的感觉是相同的,但对它的知觉就会有差别,知识经验越丰富对物体的知觉越完善,越全面。

知觉虽然已经达到了对事物整体的认识,比只能认识事物个别属性的感觉更高级了,但知觉来源于感觉,而且二者反映的都是事物的外部现象,都属于对事物的感性认识,所以感觉和知觉又有不可分割的联系。

例如,看到了一个物体的视觉就包含了颜色、形状,乃至对这一物体其他外部特征的认识,所以,现实生活中很难有单独存在的感觉。

总之,知觉的产生以头脑中的感觉信息为前提,并且同感觉同时进行。

但知觉却不是各种感觉的简单总和。

因为在知觉中除了包

含感觉之外,还包含记忆、思维和言语活动等等。

知觉属于高于感觉的感性认识阶段。

但知觉和感觉一样,都是事物直接作用于感觉器官产生的。

离开了事物对感官的直接作用,既没有感觉也没有知觉。

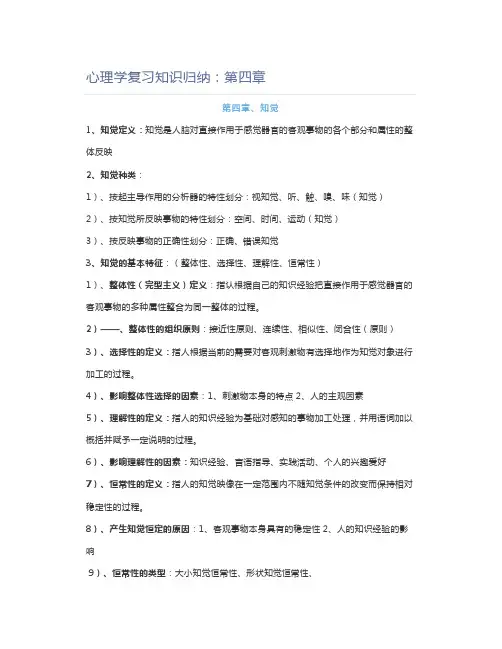

心理学复习知识归纳:第四章第四章、知觉1、知觉定义:知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的各个部分和属性的整体反映2、知觉种类:1)、按起主导作用的分析器的特性划分:视知觉、听、触、嗅、味(知觉)2)、按知觉所反映事物的特性划分:空间、时间、运动(知觉)3)、按反映事物的正确性划分:正确、错误知觉3、知觉的基本特征:(整体性、选择性、理解性、恒常性)1)、整体性(完型主义)定义:指认根据自己的知识经验把直接作用于感觉器官的客观事物的多种属性整合为同一整体的过程。

2)——、整体性的组织原则:接近性原则、连续性、相似性、闭合性(原则)3)、选择性的定义:指人根据当前的需要对客观刺激物有选择地作为知觉对象进行加工的过程。

4)、影响整体性选择的因素:1、刺激物本身的特点2、人的主观因素5)、理解性的定义:指人的知识经验为基础对感知的事物加工处理,并用语词加以概括并赋予一定说明的过程。

6)、影响理解性的因素:知识经验、言语指导、实践活动、个人的兴趣爱好7)、恒常性的定义:指人的知觉映像在一定范围内不随知觉条件的改变而保持相对稳定性的过程。

8)、产生知觉恒定的原因:1、客观事物本身具有的稳定性2、人的知识经验的影响9)、恒常性的类型:大小知觉恒常性、形状知觉恒常性、颜色知觉恒常性、明度知觉恒常性(大小、形状、颜色、明度)4、空间知觉的定义:指认对事物的形状、大小,深度(距离)、方位等空间特性的知觉是多种分析器协同作用的结果。

5、空间知觉的种类:深度距离知觉、方位知觉、形状知觉、大小知觉(深度知觉定义为例)距离(深度)知觉定义:指人对物体的远近距离或深度的知觉。

6、单眼视觉线索:1)、对象重叠(遮挡)2)、线条透视3)、空气透视4)、明度和阴影透视5)、相对高度(位置)6)、结构极差7、运动极差8)、平面大小双眼视觉线索:---双眼视差,产生物体立体知觉的重要依据。

7、方位知觉:1)、定义:指人对物体空间关系的位置以及自身所处空间位置的知觉。

第四章感觉和知觉教学要求:1.掌握感觉、知觉的概念。

2.了解感觉、知觉种类;感觉的一般规律、知觉的基本特征、直观教学的形式和特点、正确进行直观教学的措施。

3. 掌握青少年感知能力的培养方法。

教学重点:1. 感觉和知觉的概念;2. 知觉的特性;教学重难点:感觉、知觉的特性,感受性与感觉阈限。

第一节感觉和知觉的概述教学过程:导学提示感觉与知觉是最初级,也是最基本的认知过程。

感觉是人类认识世界的第一步, 通过感觉, 我们从内外环境中获取信息, 通过知觉, 我们根据自己的知识经验对于从环境中输入的信息加以整合和识别, 使杂乱无章的刺激具有了意义。

现实生活中,纯粹的感觉几乎是不存在的,感觉总是与知觉紧密结合在一起,因而也称感知觉。

心理学对感知觉的研究有着最长的历史和最为丰富的内容。

(一)、什么是感觉。

1 、感觉的概念。

(1 )导入:课堂小实验(2 )定义:感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

(区别于日常概念“感觉”。

)【研究实例】美国普林斯顿大学做的剥夺感觉的实验。

【心理点评】感觉虽然试一种简单的心理活动,但却十分重要。

首先,感觉向大脑提供了内外环境的信息。

通过感觉的人可以了解外界事物的各种属性,保证机体与环境的平衡。

感觉是认识的开端,知识的源泉。

而以上实验可以证明刺激和感觉对于任何人来说都是必不可少的。

对于一个正常人来说,没有感觉的生活是不可忍受的。

(二)感觉的特点1 、感觉反映的是当前的事物。

(不是过去的事物或间接的事物)2 、感觉反映的是客观事物的个别属性。

(不是事物的整体)3 、感觉是客观内容和主观形式的统一。

(以客观事物为根源,以主观解释为形式)(三)感觉的分类:根据感觉器官的不同,分为外部感觉和内部感觉。

1 、外部感觉:视觉、听觉、味觉、嗅觉、肤觉2 、内部感觉:运动觉、平衡觉、机体觉。

(略作解释)三、知觉的含义及其分类(一)什么是知觉,1 、定义:知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的整体属性的反映。

第四章感觉和知觉一、填空题1、人脑对从各种感觉器官传来的特定刺激的个别属性的反映是_感觉_。

2、错觉是在特定条件下,对客观事物所产生的带有某种倾向的_歪曲_知觉。

3、当我们从亮处走入黑暗之后,视网膜的光感受性会迅速_提高_,这个过程是_暗适应_。

当我们从暗处走出见到光明时,视网膜对光的感受性会迅速_下降_,这个过程是_明适应_。

4、_视杆_细胞对光线非常敏感,允许昏暗光线下的视觉;_视锥_细胞对特定波长的光波特别敏感,产生心理学的色彩体验。

5、感受性与感觉阈限之间的关系是_反比_关系。

6、习惯化是由于刺激的反复呈现所导致的反应_降低或减少_的现象。

7、知觉的一般特征主要有_知觉的选择性_、_知觉的整体性_、_知觉的理解性_、_知觉的恒常性_。

知觉产生的三个阶段是_感觉信息_、_组织信息_、_赋予意义_。

8、心理学中的第一个自然科学规律是_韦伯定律_,这个定律主要适用于_中等强度_的刺激。

9、双眼的距离线索主要是双眼的_辐合_和_双眼视差_所提供的距离信息。

10、人们常使用的印象管理策略有_迎合_、_自我美化_、_自我表露_、_威胁_。

二、单项选择题1.觉察出最小刺激量的能力称为( C )A.差别感受性B.最小可觉差C.绝对感受性D.绝对感觉或限2.同一感受器受不同刺激物的作用时,感受性会发生变化,这一现象称为(A )A.感觉对比B.感觉融合C.感觉适应D.感觉的掩蔽3.电影使一系列静止的拷贝画面连贯起来,前一副画面的印象还没消失,下一副画面又出现在视觉中,使观众在银幕上看到活动的人物、车辆等场景,这是( A )A、动景运动的作用 B.适应的作用 C.对比的作用 D.联觉的作用4、知觉的条件在一定范围改变时,知觉映象却保持相对稳定,这种特征是知觉的( C )A.选择性B.整体性C.恒常性D.理解性5. 我们对物体的知觉直接来源于(D )。

A 近距刺激B 远距刺激C 物体本身D 判断6、“入芝兰之室,久而不闻其香;入鲍鱼之肆,久而不闻其臭”,这是一种感觉的( C )。

第四章感觉和知觉【考试要求】通过对本章的复习,了解感觉的概念及种类,正确理解感受野与特征侦察;熟悉知觉的概念与分类,能根据具体事例来正确区分空间知觉(形状知觉、深度知觉、方位知觉、大小知觉)、时间知觉、运动知觉(真动知觉、似动知觉)、错觉(大小错觉、方向错觉、线条弯曲错觉、线条长短错觉)的种类;正确理解感受性和感觉阈限的概念及两者的关系,观察的概念及其品质;掌握心理量和物理量之间关系的定律,感觉适应、对比现象,知觉的基本特性及其运用;能联系实际综合分析与掌握良好观察力的培养方法。

【大纲内容与重点】第一节感觉与知觉的概述一、感觉的概述(一)什么是感觉感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物个别属性的反映。

人的认识过程从简单到复杂可分为若干阶段。

感觉属于人的认识过程的初级阶段。

感觉是关于客观事物最原始的心理信息,感觉是我们认识世界的第一步,是关于世界一切知识的最初源泉(二)感觉的分类划分感觉种类可以依据不同的标准。

1.从刺激的来源分,感觉可分为外受感觉、内受感觉和本受感觉。

外受感觉接受身体外部的刺激,反映外界事物的个别属性。

如视觉、听觉、嗅觉、味觉、皮肤感觉等。

内受感觉是人对机体内的刺激即身体内脏器官的不同状态的反映。

如饥饿觉、渴觉、内脏痛觉等。

人身体外部的事物属于客观存在,人的机体对于人的意识来说也是客观存在,因此人对自己机体这个客观存在也有感觉。

例如,人的肠胃收缩时,人对这种刺激也会产生相应的饥饿觉或内脏痛觉。

本受感觉就是运动觉或动觉。

它接受的刺激是人在运动时肌肉的活动情况。

本受感觉是对机体位置、运动状态的反映。

2.从刺激的性质来分,感觉又可分为电磁的、机械的、热的、化学的四大类。

视觉是对电磁波(光波)的反映。

听觉是对机械振动(声波)的反映。

温度觉是对热(即温度)的反映;味觉、嗅觉是对化学刺激的反映。

如气味、味道等。

(三)感受野与特征侦察20世纪60年代后期,研究者采用微电极技术研究神经系统的感觉信息加工,发现,当呈现某种特定刺激的同时,可记录到感觉神经通路及大脑皮质各水平上单个神经细胞的放电现象。

第四章感知觉知识点汇总1)感性阶段:是指将客观刺激转换成心理印象的初级阶段。

2)感觉:是个体借助感觉器官直接反映作用于它的客观事物个别属性的过程。

感觉是认识世界的起点,是人和动物发展起更复杂的心理功能的基础,也是人类认识世界的开始。

通过感觉器官获取外部信息是人和动物的基本需要,加拿大麦吉尔大学的心理学家-赫布(Hebb)的“感觉剥夺实验”充分说明了这一点。

3)知觉:是个体借助于感官觉知环境中物体的存在、特征及彼此关系的过程,也可以说是个体选择、组织和解释感觉信息的过程。

4)感觉和知觉是两个不同的心理过程,两者密不可分,感觉发生在知觉之前,为知觉收集和提供原料,知觉是对感觉信息的整合,也是对感觉信息的加工和解释。

感觉和知觉一般会在很短时间内完成,个体很难体验到从感觉再到知觉的过程,故心理学将感觉和知觉统称为感知觉。

5)感觉分类:外部感觉、内部感觉。

外部感觉包括视觉、听觉、嗅觉、味觉、肤觉。

肤觉包括:温觉、冷觉、痛觉。

6)知觉的种类:按照内容分为物体知觉和社会知觉。

物体知觉包括空间知觉、时间知觉、运动知觉。

空间知觉分为:大小知觉、形状知觉、方位知觉。

7)错觉:即错误的知觉,指不能正确反映事物本身属性的知觉。

8)感觉器官的感受性:指不同人对同样的刺激也会表现出不同的感受能力。

9)感觉阈限包括:绝对阈限和差别阈限。

绝对阈限,也叫绝对感觉阈限,指刚刚能够引起感觉的刺激强度,它是在“感觉到”和“感觉不到”之间的一个临界值。

绝对感觉阈限越低(甲能看到微光,乙不能,则甲的绝对感觉阈限低于乙),绝对感受性就越高。

(所以甲的绝对感受性高于乙的)。

10)差别阈限:也叫差别感觉阈限,指刚刚能够引起差别感觉的刺激的差异量。

11)感官的感受性会随着作用条件的变化而发生变化,如感觉适应-感觉对比-感觉的锻炼与补偿-感觉的相互作用。

12)感觉对比:当同一感觉器官接受不同适宜刺激的作用时,感官对其中某些刺激的感受性发生变化的现象。

第四章学前儿童的感知觉一、感知觉概述1、感觉和知觉的概念(1)感觉:感觉是指人脑对直接作用于感觉器官的刺激物的个别属性的反映,属于简单的心理现象,主要与生理作用相联系。

(2)知觉:指人脑对直接作用于感觉器官的事物的整体的反应。

他以感觉为基础,但并非感觉成分的简单相加,而是对感觉所提供信息的加工。

他反映刺激代表的意义,受经验影响,因此对同一事物的知觉会有所不同。

(3)观察力:观察是一种有目的、有计划、比较持久的知觉过程,是知觉的高级形态。

观察力是指人在观察过程中表现出的稳定的品质和能力。

2、感知觉的种类(1)感觉:视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉。

(2)知觉:空间知觉【方位知觉,深度(距离)知觉】,物体知觉【形状知觉,大小知觉】,时间知觉,观察力。

3、感知觉在心理发展中的意义(1)感知觉是人生最早出现的认识过程,是其他认识过程的基础(2)感知觉是婴儿认识世界和自己的基本手段(3)感知觉在儿童的认识活动中仍占主导地位二、学前儿童感知觉的发展(一)学前儿童感觉的发展:视觉、听觉、触觉、痛觉1、视觉的发展(1)视敏度①视力发展的一般情况a.出生1天的新生儿,其视力仅相当于成人的20/150。

b.半岁至1岁期间,儿童的视力已可达到成人的正常水平。

c.对3岁以下的儿童很难用E字表来测查视力,因为儿童的方位知觉,尤其是左右方位的知觉水平不高,常常分不清楚。

d.3岁以上的儿童在测查前要经过训练,让儿童明白测查要求,但仍旧难免有错误。

e.3~6岁儿童的视力随年龄增长而提高。

②视力发展的特殊情况:远视、近视、弱视。

(2)颜色视觉(辨色力)①儿童出生不久就具备了辨别彩色和非彩色的能力,而且表现出对彩色的“视觉偏好”。

②即使同为彩色,婴儿也能区别它们并表现出对它们的不同“态度”。

(了解儿童颜色识别能力的方法:a.配对法。

b.指认法。

c.命名法。

)2.听觉的发展(1)婴儿的听觉偏爱①1~2个月的婴儿偏爱乐音而不喜欢噪音;喜欢听人说话的声音,尤其是母亲的声音;②2个月以上的婴儿似乎更喜欢优美舒缓的音乐;③7~8个月的儿童已乐于合着音乐的节拍而舞动双臂和身躯;对成人安详、愉快、柔和的语调报以欢愉的表情,而对生硬、呆板、严厉的声音表示烦躁、不安、甚至大哭。

第四章感觉和知觉教学要求:1.掌握感觉、知觉的概念。

2.了解感觉、知觉种类;感觉的一般规律、知觉的基本特征、直观教学的形式和特点、正确进行直观教学的措施。

3. 掌握青少年感知能力的培养方法。

教学重点:1. 感觉和知觉的概念;2. 知觉的特性;教学重难点:感觉、知觉的特性,感受性与感觉阈限。

第一节感觉和知觉的概述教学过程:导学提示感觉与知觉是最初级,也是最基本的认知过程。

感觉是人类认识世界的第一步, 通过感觉, 我们从内外环境中获取信息, 通过知觉, 我们根据自己的知识经验对于从环境中输入的信息加以整合和识别, 使杂乱无章的刺激具有了意义。

现实生活中,纯粹的感觉几乎是不存在的,感觉总是与知觉紧密结合在一起,因而也称感知觉。

心理学对感知觉的研究有着最长的历史和最为丰富的内容。

(一)、什么是感觉。

1 、感觉的概念。

(1 )导入:课堂小实验( 2 )定义:感觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的个别属性的反映。

(区别于日常概念“感觉”。

)【研究实例】美国普林斯顿大学做的剥夺感觉的实验。

【心理点评】感觉虽然试一种简单的心理活动,但却十分重要。

首先,感觉向大脑提供了内外环境的信息。

通过感觉的人可以了解外界事物的各种属性,保证机体与环境的平衡。

感觉是认识的开端,知识的源泉。

而以上实验可以证明刺激和感觉对于任何人来说都是必不可少的。

对于一个正常人来说,没有感觉的生活是不可忍受的。

(二)感觉的特点1 、感觉反映的是当前的事物。

(不是过去的事物或间接的事物)2 、感觉反映的是客观事物的个别属性。

(不是事物的整体)3 、感觉是客观内容和主观形式的统一。

(以客观事物为根源,以主观解释为形式)(三)感觉的分类:根据感觉器官的不同,分为外部感觉和内部感觉。

1 、外部感觉:视觉、听觉、味觉、嗅觉、肤觉2 、内部感觉:运动觉、平衡觉、机体觉。

(略作解释)三、知觉的含义及其分类(一)什么是知觉,1 、定义:知觉是人脑对直接作用于感觉器官的客观事物的整体属性的反映。

2 、分析:(1 )“直接作用”。

( 2 )“整体”。

( 整体不是个别属性的简单相加,而是对多种个别属性和各个部分之间的关系的综合的反映。

)(二)、知觉的种类。

1 、依据知觉活动时感受器的不同分为:视知觉、听知觉、嗅知觉、味知觉等。

2 、依据知觉的对象的不同分为:(1)物体知觉①空间知觉:对物体的形状、大小、远近、方位等特性的知觉。

②时间知觉:对节奏、时间的估计。

③运动知觉对物体空间位移的知觉。

(2)社会知觉①个人知觉②人际知觉③自我知觉3.根据知觉映象是否符合客观实际,可分为(补充内容):(1)正确的知觉(2)错误的知觉(错觉)概念:~即对客观事物的一种不正确的、歪曲的知觉①对物的错觉(如视错觉、运动错觉、时间错觉、形重错觉)②对人的错觉(首因效应、晕轮效应、近因效应、刻板印象)错觉在生活中的运用:错觉在我们的生活中并不完全是无益的,如果利用得法,我们是可以利用人们的错觉来达到一定的特殊效果的。

四、感觉与知觉的关系(一)感觉和知觉的共同点:1 、反映的对象相同:都是脑对直接作用于感觉器官的客观事物的反映。

都属于感性认识阶段。

2 、依赖的物质基础相同:感觉和知觉过程视人脑的活动,都属于感性认识阶段。

(二)感觉和知觉差异:1 、产生的来源不同:(1 )感觉的产生,主要来源于感觉器官的生理活动以及客观刺激的物理特性。

( 2 )知觉的产生,是在感觉的基础上对客观事物的各种属性进行综合和解释的心理过程。

2 、反映的具体内容不同:(1 )感觉反映客观事物的个别属性,感觉是最简单的认识过程(2 )知觉反映客观事物的整体,知觉则比感觉复杂。

3 、生理机制不同:(1 )感觉是单一分析器活动的结果(2 )知觉是多种分析器协同活动的结果(三)联系:感觉是知觉的基础,知觉是对感觉的综合反映,两者很难分割( 所以它们有时又合称为“感知觉” ) 。

五、感觉和知觉在认识客观世界中的作用( 一) 感知觉是认识的开端,是获得知识经验的源泉。

人们是通过认识活动来获得知识经验的,人们的认识活动有简单和复杂之分,简单的认识活动就是感觉和知觉,复杂的认识活动包括记忆、想象和思维等,感知觉为复杂的认识活动提供素材。

( 二) 感知觉是人类一切心理活动的基础,使个体与环境保持平衡。

1 、没有感知就没有心理。

认识过程是其它心理过程的基础,心理过程又是个性形成和发展的基础,因此,感知觉是人类一切心理活动的基础。

2 、人的感觉被剥夺或感知觉缺损时,人的心理就会出现异常,甚至难以生存。

※小结:感知觉虽然低级,但很重要。

【研究实例】没有痛觉的孩子。

”【心理点评】痛觉,从生理学意义上来说,是身体内部地警报系统,它可以防止机体继续受损害,以确保机体地健康。

没有痛觉,机体对有害刺激的回避性反应就会减少和降低。

由此可见,痛觉具有何等重要的生理意义第二节感知觉的规律及其在教学中的应用一、复习提问、引入。

二、感受性和感觉阈限(一)什么是感受性1 、定义:~是指人的感受器对适宜性刺激的感觉能力。

(说明心理量与物理量的关系)2 、感受性差异的影响因素:(1 )不同刺激物作用(2 )人与人之间有差异因素(3 )年龄(感受性是用感觉阈限的大小来度量的)(二)什么是感觉阈限1 、定义:~是人感到某个刺激存在,或者是刺激变化的程度,或者是引起感觉的刺激强度变化所需量的临界值。

2 、种类:绝对感觉阈限与差别感觉阈限(1 )绝对感觉阈限与绝对感受性A 、绝对感觉阈限:是指刚刚能引起感觉的最小刺激强度。

B 、绝对感受性:是指刚刚能觉察出最小刺激量(强度)的能力。

教学中强调:a 、不同感觉器官的绝对感觉阈限与绝对感受性是不同的。

b 、绝对感觉阈限与绝对感受性之间成反比关系:大(强)小(弱)c 、绝对感觉阈限可因刺激物的性质和有机体的状况而有所不同。

( 2 )差别感觉阈限与差别感受性A 、差别感受性:是指刚刚能觉察出同类刺激之间最小差异的感觉能力。

B 、差别感觉阈限:是指能够引起两个同类刺激之间的最小差别量。

教学中要强调:a 、差别感觉阈限与差别感受性之间成反比关系:大(小)小(高)b 、感觉阈限与感受性之间的关系,是随着个体的年龄和生活实践的丰富而发展变化的,不同人之间的感受性表现出很大的差异,每个人的感受性有具有极大的发展潜力。

三、感觉的规律(一)感觉适应1 、概念:~是指由于刺激物对感受器的持续作用,从而使感受性发生变化的现象。

※“持续作用”( 2 )变化规律:强刺激引起感受性的降低,弱刺激引起感受性的提高。

2 、最常见的感觉适应现象:视觉适应(包括明适应和暗适应)举例说明:亮处进入暗处—暗适应(弱光刺激引起感受性的提高)暗处进入亮处—明适应(强光刺激引起感受性的降低)强调:(1 )日常生活中还有触觉、温觉、嗅觉的适应现象。

(2 )除了痛觉之外,感觉适应对于有机体来说具有积极的意义。

(二)感觉对比( 强刺激引起)1 、概念:~是指感受器接受不同刺激而使感受性发生变化的现象。

A 、例子:同样的灯光,在很吵的地方觉得灯光特别昏暗,而在夜深人静的时候觉得灯光特别亮。

……B 、变化规律:微弱的刺激能提高对同时起作用的其它刺激的感受性,而强烈的刺激则降低这种感受性。

2 、种类:(1)同时对比:不同刺激物同时作用于同一感受器时,产生同时对比现象。

( 例子:“月明星稀”、明暗同时对比)(2)相继性对比:不同刺激物先后作用于同一感受器时产生的对比现象。

(例子:喝过药后觉得糖特别甜)(三)感受性与训练引入:感觉的适应、感觉对比等现象中感受性的变化都是暂时的,一旦条件消失,人的感受性有会恢复,然而通过训练,可以使人的感受性发生根本性的改变。

包括:A 、长期的社会实践导致某方面的感受性发生变化。

B 、感觉的代偿。

( 多见于残疾人,如盲人的听觉特别灵敏…… )C 、专门训练。

启示:人的潜力是很大的,一般人在各个方面都还有极大的发展余地,只要我们有意识地加以训练,是可以做得更好的。

4 、小结:不同的人有不同的感受性,同一个人的感受性在不同情况下也会不同。

通过训练可以改变人的感受性,作为教师,我们可以在教育教学活动中有意识地训练学生的感受性。

四、知觉的基本特征(规律)导入:知觉的基本特征即知觉的规律,指的是人在知觉过程中,影响人的知觉的各种因素。

包括知觉的选择性、知觉的整体性、知觉的理解性、知觉的恒常性。

(一)知觉的选择性1 、含义:~是一个迅速地从背景中选择出知觉对象的过程。

( 1 )、人在知觉时在某一瞬间总是选择某一事物作为知觉的对象,而把其他的对象作为知觉的背景的特性。

( 2 )、这其实是注意参与到知觉中的表现。

因此,凡是能引起注意的对象都容易成为知觉的对象。

( 结合注意的规律谈谈知觉的选择性在生活、工作中的运用)2 、知觉的对象与背景。

( 让学生观察教材中的双关图或材料,说明什么是知觉的对象和背景,以及两者可以互相转换。

)强调:在同一场合下,人们的知觉对象有可能相同,也可能不同。

3 、影响因素:( 1 )、客观因素:刺激物的强度和对比关系、刺激物在空间上的接近、连续、形状相似、相对静止的背景上运动者的客观事物、客观事物纬度变化多的刺激( 2 )、主观因素:需要与动机、愿望与要求、目的与任务、兴趣与爱好、知识经验。

4 、知觉的选择性在教学中的运用:引导全班学生形成共同的知觉对象。

(1 )、在教学中突出应让学生知觉的对象部分。

(2 )、尽量避免使用双关图。

(二)知觉的整体性1 、含义:~是指根据自己的知识与经验,把直接作用于感官的不同属性、不同部分的刺激信息作为整体反映的过程。

人们在知觉时总是把感知到的事物的部分属性放在某个整体中去理解的特性。

( 知觉本身就是对事物整体的反映)2 、同样一个部分放在不同的关系中可能会被我们知觉成不同的对象。

3 、对事物整体的把握取决于该事物的关键属性。

而对事物的关键属性的识别又和人的知识经验有关。

在教学中要引导学生掌握事物的关键属性。

(三)知觉的理解性1 、含义:~指在知觉过程中,个体根据自己已有的知识经验,对感知的事物进行加工处理,并用语言加以概括,赋予其确定意义的过程。

( 举例)2 、影响因素:知觉的理解性与个体的知识经验、实践经历、言语的指导以及兴趣爱好等因素有关。

(思考:根据知觉的理解性,在教学中教师应怎样做?)(四)知觉的恒常性1 、含义:在知觉过程中,由于个体的知识经验的参与,知觉并不因知觉条件的变化而变化,仍保持相对稳定不变的特征,称为知觉的恒常性。

2 、种类:知觉的恒常性主要表现在:亮度、大小、形状和颜色等方面( 1 )大小恒常性(2 )亮度恒常性(3 )形状恒常性(4 )颜色恒常性※知觉的恒常性和知觉的整体性、知觉的理解性密切相关。

知觉的各种特性之间是密切联系的,它们往往是相互影响的。