中国历史文化名镇村评价指标体系

- 格式:doc

- 大小:55.00 KB

- 文档页数:16

历史文化名城名镇名村保护条例(2017年修订)正文:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------历史文化名城名镇名村保护条例(2008年4月22日中华人民共和国国务院令第524号公布根据2017年10月7日《国务院关于修改部分行政法规的决定》修订)第一章总则第一条为了加强历史文化名城、名镇、名村的保护与管理,继承中华民族优秀历史文化遗产,制定本条例。

第二条历史文化名城、名镇、名村的申报、批准、规划、保护,适用本条例。

第三条历史文化名城、名镇、名村的保护应当遵循科学规划、严格保护的原则,保持和延续其传统格局和历史风貌,维护历史文化遗产的真实性和完整性,继承和弘扬中华民族优秀传统文化,正确处理经济社会发展和历史文化遗产保护的关系。

第四条国家对历史文化名城、名镇、名村的保护给予必要的资金支持。

历史文化名城、名镇、名村所在地的县级以上地方人民政府,根据本地实际情况安排保护资金,列入本级财政预算。

国家鼓励企业、事业单位、社会团体和个人参与历史文化名城、名镇、名村的保护。

第五条国务院建设主管部门会同国务院文物主管部门负责全国历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

地方各级人民政府负责本行政区域历史文化名城、名镇、名村的保护和监督管理工作。

第六条县级以上人民政府及其有关部门对在历史文化名城、名镇、名村保护工作中做出突出贡献的单位和个人,按照国家有关规定给予表彰和奖励。

第二章申报与批准第七条具备下列条件的城市、镇、村庄,可以申报历史文化名城、名镇、名村:(一)保存文物特别丰富;(二)历史建筑集中成片;(三)保留着传统格局和历史风貌;(四)历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地,或者发生过重要历史事件,或者其传统产业、历史上建设的重大工程对本地区的发展产生过重要影响,或者能够集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色。

中国历史文化名镇(村)评选办法一、评选目的为更好地保护、继承和发扬我国优秀建筑历史文化遗产,弘扬民族传统和地方特色,建设部和国家文物局决定,在各省、自治区、直辖市核定公布的历史文化村镇的基础上,评选中国历史文化名镇和中国历史文化名村。

二、评选的基本条件与评价标准(一)历史价值与风貌特色历史文化名镇(村)应当具备下列条件之一:在一定历史时期内对推动全国或某一地区的社会经济发展起过重要作用,具有全国或地区范围的影响;或系当地水陆交通中心,成为闻名遐迩的客流、货流、物流集散地;在一定历史时期内建设过重大工程,并对保障当地人民生命财产安全、保护和改善生态环境有过显著效益且延续至今;在革命历史上发生过重大事件,或曾为革命政权机关驻地而闻名于世;历史上发生过抗击外来侵略或经历过改变战局的重大战役、以及曾为著名战役军事指挥机关驻地;能体现我国传统的选址和规划布局经典理论,或反映经典营造法式和精湛的建造技艺;或能集中反映某一地区特色和风情,民族特色传统建造技术。

建筑遗产、文物古迹和传统文化比较集中,能较完整地反映某一历史时期的传统风貌、地方特色、民族风情,具有较高的历史、文化、艺术和科学价值,现存有清代以前建造或在中国革命历史中有重大影响的成片历史传统建筑群、纪念物、遗址等,基本风貌保持完好。

(二)原状保存程度镇(村)内历史传统建筑群、建筑物及其建筑细部乃至周边环境基本上原貌保存完好;或因年代久远,原建筑群、建筑物及其周边环境虽曾倒塌破坏,但已按原貌整修恢复;或原建筑群及其周边环境虽部分倒塌破坏,但“骨架”尚存,部分建筑细部亦保存完好,依据保存实物的结构、构造和样式可以整体修复原貌。

(三)现状具有一定规模凡符合上述(一)、(二)项条件,镇的总现存历史传统建筑的建筑面积须在5000平方米以上,村的现存历史传统建筑的建筑面积须在2500平方米以上。

(四)已编制了科学合理的村镇总体规划;设置了有效的管理机构,配备了专业人员,有专门的保护资金。

住房和城乡建设部、国家文物局关于历史文化名城名镇名村保护工作评估检查情况的通报文章属性•【制定机关】住房和城乡建设部,国家文物局•【公布日期】2019.05.13•【文号】建科函〔2019〕95号•【施行日期】2019.05.13•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】风景名胜、世界遗产与历史名城保护正文住房和城乡建设部国家文物局关于历史文化名城名镇名村保护工作评估检查情况的通报建科函〔2019〕95号各省、自治区住房和城乡建设厅、文物局(文化和旅游厅),海南省自然资源和规划厅,北京市规划和自然资源委员会、文物局,上海市规划和自然资源局、住房和城乡建设管理委员会、文物局,天津市规划和自然资源局、文物局,重庆市规划和自然资源局、文物局,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局、文体新广局:2017年10月至2018年6月,住房和城乡建设部和国家文物局组织开展了国家历史文化名城和中国历史文化名镇名村保护工作评估检查,并对成都、广州、武汉、青岛、太原、洛阳、荆州、佛山、赣州、咸阳、聊城、敦煌、武威、阆中等14个城市进行了重点抽查。

现将评估检查情况通报如下:一、历史文化名城名镇名村保护工作取得显著成效(一)保护内容不断丰富,大量城乡历史文化遗产得以保留。

改革开放以来,各地区各部门高度重视历史文化遗产保护工作,众多历史文化名城名镇名村被抢救和保存下来。

截至目前,国务院已公布134座国家历史文化名城。

住房和城乡建设部和国家文物局已公布799个中国历史文化名镇名村,其中,历史文化名镇312个,历史文化名村487个。

全国已划定历史文化街区875片,确定历史建筑2.47万处。

各地还探索将工业建筑、文化景观、文化线路等各种文化遗产类型纳入保护体系。

(二)保护机制不断完善,为城乡历史文化保护提供制度保障。

各地以文物保护法、城乡规划法、非物质文化遗产保护法、历史文化名城名镇名村保护条例和文物保护法实施条例等法律法规为基础,积极制定地方性历史文化名城名镇名村保护法规。

建设部和国家文物局2003年10月8日发布的中国历史文化名镇或中国历史文化名村评选办法,主要内容:

历史价值与风貌特色:建筑遗产、文物古迹和传统文化比较集中,能较完整地反映某一历史时期的传统风貌、地方特色和民族风情,具有较高的历史、文化、艺术和科学价值,现存有清代以前建造或在中国革命历史中有重大影响的成片历史传统建筑群、纪念物、遗址等,基本风貌保持完好。

原状保存程度:镇内历史传统建筑群、建筑物及其建筑细部乃至周边环境基本上原貌保存完好;或因年代久远,原建筑群、建筑物及其周边环境虽曾倒塌破坏,但已按原貌整修恢复;或原建筑群及其周边环境虽部分倒塌破坏,但“骨架”尚存,部分建筑细部亦保存完好,依据保存实物的结构、构造和样式可以整体修复原貌。

现状具有一定规模:镇的总现存历史传统建筑的建筑面积须在5000平方米以上。

已编制了科学合理的村镇总体规划;设置了有效的管理机构,配备了专业人员,有专门的保护资金。

《历史⽂化名城名镇名村保护条例》浅析《历史⽂化名城名镇名村保护条例》浅析 历史⽂化名城名镇名村保护条例的颁布标志着我国历史⽂化名城名镇名村的保护⼯作⼜上了⼀个台阶,下⾯是⼩编特地为⼤家整理收集的《历史⽂化名城名镇名村保护条例》浅析,欢迎⼤家阅读与参考。

《历史⽂化名城名镇名村保护条例》浅析 《历史⽂化名城名镇名村保护条例》于2008年4⽉2⽇由国务院第3次常务会议通过,从2008年起开始施⾏。

这份条例的出台,对于近⼏年来各省各地出现的申报历史⽂化名城的热潮起到了指导性的作⽤。

本⽂通过对条例的解读,来探讨《历史⽂化名城名镇名村保护条例》在旅游规划与开发、申报历史⽂化名城名镇名村中的起到的作⽤及其深远的影响。

近年来,我国在历史⽂化名城名镇名村的保护上,取得了很多可喜的成绩和成功的经验,使得⼀些历史悠久,且具有传统风貌的街巷和建筑得到了较为完整的保存。

同时,也存在诸多认识理念和保护实践的误区,导致不少古村镇在经济发展和城镇建设的过程中⽆情的被拆除,或者在开发过程中出现了对于资源价值并不⾼的建筑群落等过度开发,甚⾄炒作,造成了资⾦的浪费和历史⽂化名城名镇鱼龙混杂的局⾯。

因此,认真解读《历史⽂化名城名镇名村保护条例》,对于旅游规划与开发,历史⽂化名城名镇名村的审核、开发和保护有深远的影响和重要的指导作⽤。

⼀、《条例》的重要作⽤ 1.加强了⼤众对历史⽂化名城名镇名村的保护意识。

为了更好的保护历史⽂化名城名镇名村,要特别强调加强保护的意识。

要让⼈们,尤其是地⽅旅游部门和城市规划部门、旅游规划企业、旅游景区投资商等,认识到历史⽂化名城名镇名村的⽂化意义和保护价值,让其了解哪些东西是应该保护的,哪些是必须保护的以及应该怎么保护等。

否则,可能出现投资越多,结果离要取得的效果越远。

没有正确的保护意识,盲⽬的开发只能把这些⽂化遗产毁掉。

《条例》对历史⽂化名城名镇名村的定义和保护做出了详细的定义,普及了⼤众对历史⽂化名城名镇名村的认知,也为历史⽂化名城名镇名村的规划与开发⼯作提供了指导思想。

我国历史文化名镇名村、传统村落保护和整治导则我国历史文化名镇名村、传统村落保护和整治导则作为我国历史文化遗产的一部分,是我国乡村振兴战略的重要组成部分。

随着我国现代化的发展,传统村落的保护和整治已成为一个备受关注的话题。

本文将从深度和广度的角度出发,探讨我国传统村落保护和整治的现状、问题和未来发展方向。

一、我国传统村落的现状1.1 我国传统村落的特点我国传统村落是我国古代村落建筑风貌的代表,它们承载着丰富的历史文化内涵,而且在我国历史文化名镇名村中占有重要地位。

这些村落通过建筑、规划、生产、生活等多个方面的具体表现,展现了我国古代乡村社会的组织形式、聚落风貌、社会文化等方面的特色。

1.2 我国传统村落保护的现状尽管我国传统村落的文化价值和历史意义不言而喻,但是在现实生活中,由于经济、社会、环境等多方面的压力,许多传统村落却面临着亟待保护的困境。

其中,一些传统村落因为缺乏有效的保护措施,遭遇了严重的破坏和消失,这不仅损害了我国传统文化的完整性,也影响了传统村落的传承和发展。

1.3 我国传统村落整治的现状为了解决我国传统村落保护的问题,我国政府出台了一系列的法律和政策,对于传统村落的整治工作进行了积极的推进。

但是,由于缺乏统一的整治导则以及实践中的一些困难,传统村落整治工作仍面临着一系列的挑战和问题。

二、我国传统村落保护和整治的问题2.1 缺乏规范的整治导则我国传统村落整治工作中存在着整治导则不够规范、统一、科学的问题,这导致了整治工作的不规范性和盲目性。

缺乏有效的整治导则也使得传统村落整治工作没有得到有效的指导和支持。

2.2 缺乏有效的保护机制在传统村落保护工作中,缺乏有效的保护机制是一个重要问题。

这些机制不仅包括法律、政策等宏观层面的保护机制,也包括对传统村落的具体保护举措和措施。

缺乏有效的保护机制,会使得整治工作难以开展和实施。

2.3 缺乏专业人才和专业机构支持传统村落整治工作需要大量的专业人才和专业机构的支持,但是现实中,我国传统村落整治工作还存在着缺乏专业人才和专业机构支持的问题。

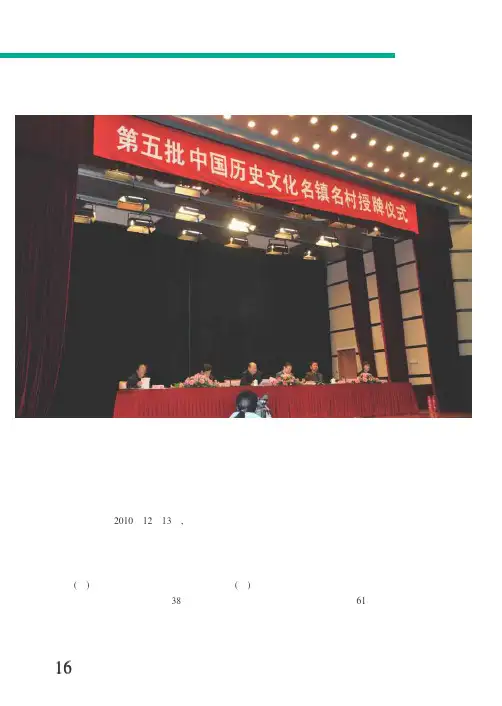

6本刊讯2010年12月13日,住房和城乡建设部与国家文物局联合召开第五批中国历史文化名镇名村授牌仪式。

住房和城乡建设部副部长仇保兴、国家文物局副局长童明康出席授牌仪式并致辞。

住房城乡建设部和国家文物局根据国务院颁布的《历史文化名城名镇名村保护条例》有关要求及两部门制定的《中国历史文化名镇(村)评选办法》和《中国历史文化名镇(村)评价指标体系》,经专家评审,决定公布河北省涉县固新镇等38个镇、北京市顺义区龙湾屯镇焦庄户村等61个村为第五批中国历史文化名镇、名村。

第五批中国历史文化名镇名村授牌1要闻仇保兴在讲话中谈到了实施《历史文化名城名镇名村保护条例》以来历史文化名镇名村保护工作回顾、历史文化名镇名村保护的形势、机遇和迫切性,下一步历史文化名镇名村保护的主要任务。

他强调,历史文化名镇名村的保护,直接关系到我国优秀文化和传统文脉的传承和延续。

我们要树立强烈的责任感和事业心,不断开拓、勇于探索,积极做好历史文化名镇名村的保护和管理工作,为我国文化遗产保护事业和经济社会的持续发展做出更大贡献。

据悉,第五批中国历史文化名镇名村的公布,使我国历史文化名镇名村的数量达到350个(其中名镇181个,名村169个),分布范围覆盖全国31个省、区、市,反映了我国不同地域、不同民族、不同经济社会发展阶段的聚落形成和历史演变过程,是展示我国优秀传统建筑风貌、优秀建筑艺术和建造技艺、传统空间形态和民俗风情的真实载体。

历史文化名镇名村是我国文化遗产的重要组成部分,必须予以保护。

做好历史文化名镇名村的保护工作,对于弘扬我国传统文化、带动地方经济发展具有重要意义。

近年来,随着国际社会和我国政府对文化遗产保护的日益关注,历史文化名镇名村保护与合理利用已成为各地经济社会发展的重要组成部分,成为培育地方特色产业、推动经济发展和提高农民收入的重要途径,成为展示乡村传统特色、增强人民群众对各民族文化的认同感及自豪感、满足社会公众精神文化需求的重要场所。

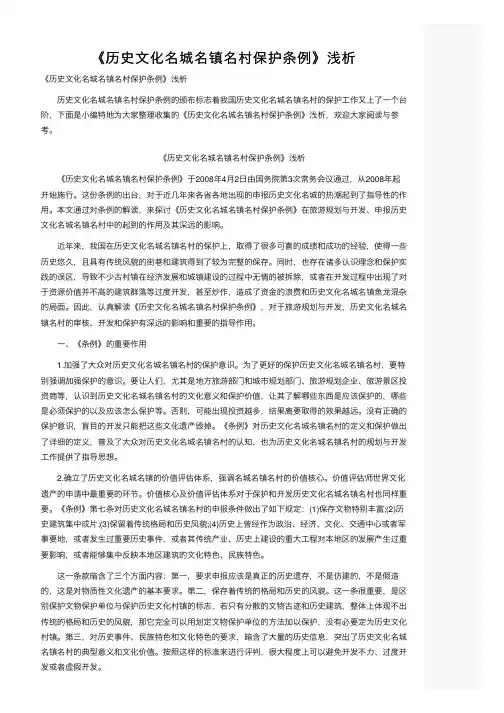

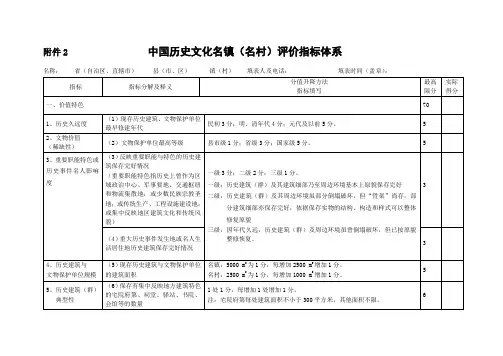

《中国历史文化名镇(村)评价指标体系》及《中国历史文化名镇(村)基础数据表》填表说明《中国历史文化名镇(村)评价指标体系》(试行)由大类、中类、小类指标组成,是对历史文化村镇价值特色和保护措施的综合评价,与之相对应的是《中国历史文化名镇(村)基础数据表》,其填报的资料、数据、图片作为评价指标体系每项指标评定分值的必要依据。

为做好《评价指标体系》和《基础数据表》的填报工作,现将有关指标释义说明如下:《指标体系》包括价值特色和保护措施大类指标。

一、价值特色方面价值特色是名镇(村)评价的基础和核心,由个中类、个小类指标组成,分别涉及名镇(村)的历史影响、古迹建筑、街巷景观、空间格局、文化民俗以及生活延续等方面。

(一)历史久远度历史久远度反映名镇(村)历史形成发展的久远程度,具体评价由现存传统建筑、文物古迹最早修建年代来确定。

、现存传统建筑、文物古迹最早修建年代()是指位于现状镇区(村落)建成区范围之内1,且目前尚存历史传统建筑、文物古迹遗址的最早修建年代(历史上经过部分或完全修复的,以尚能观察到和鉴别的建筑遗迹最早年代为准)。

本项指标反映名镇(村)的历史久远度。

()资料填报:注明古迹建筑具体名称、最早修建年代(附有效证明文件,包括县级以上史志资料或文物行政部门的鉴定意见)。

提供1 评价范围:名镇(村)评价指标体系涉及的历史传统建筑、文物古迹均应位于现状镇区(村落)建成区范围之内。

以下同。

该古迹建筑的文字简介2、现状照片3。

(二)文物价值(稀缺性)本项指标反映名镇(村)拥有文物古迹的历史文化、科学艺术价值以及稀缺程度,具体评价由拥有文物保护单位的最高级别来确定。

、拥有文物保护单位的最高级别()是指位于现状镇区(村落)建成区范围之内,拥有文物保护单位的最高级别,分为全国重点文物保护单位、省级、市县级文物保护单位三个层次。

()资料填报:注明拥有文物保护单位的最高级别,及其他所有各级文物保护单位的名称、等级、数量、公布时间等必要信息。

住房和城乡建设部、国家文物局关于开展国家历史文化名城、中国历史文化名镇名村保护工作检查的通知文章属性•【制定机关】住房和城乡建设部,国家文物局•【公布日期】2010.12.20•【文号】建规[2010]220号•【施行日期】2010.12.20•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】风景名胜、世界遗产与历史名城保护正文住房和城乡建设部、国家文物局关于开展国家历史文化名城、中国历史文化名镇名村保护工作检查的通知建规〔2010〕220号各省、自治区住房城乡建设厅、文物局,直辖市建委(规划委、规划局)、文物局,北京市农村工作委员会:为认真贯彻落实《历史文化名城名镇名村保护条例》,促进国家历史文化名城和中国历史文化名镇名村保护工作,住房城乡建设部、国家文物局决定开展国家历史文化名城、中国历史文化名镇名村(以下分别简称名城、名镇名村)保护工作检查。

现将有关事项通知如下:一、检查内容对照《历史文化名城名镇名村保护条例》,重点检查以下几方面:(一)保护范围及数量变化。

根据申报名城材料,对照检查名城保护范围、各级文物保护单位和历史建筑的数量及保护范围的变化情况、原因。

(二)历史文化街区。

是否依法由省级人民政府核准公布了历史文化街区,历史文化街区的数量、保护范围、核心保护范围的变化情况、原因。

(三)历史建筑。

名城城市(县)人民政府和名镇名村所在地县以上人民政府依法核准公布历史建筑和优秀近现代保护建筑、保护标志设立、档案建立情况。

(四)保护规划制定。

名城、历史文化街区、名镇名村保护规划组织编制和批准情况。

(五)保护规划实施。

在保护规划确定的保护范围内,各项建设活动履行规划许可审批、违法行为处理情况。

(六)地方法规制定。

《历史文化名城名镇名村保护条例》实施以来,各省、自治区、直辖市和有立法权的名城制定相关保护法规,名镇名村所在地县以上人民政府制定相应的保护管理办法的情况。

(七)国家专项补助资金使用。

中华人民共和国国家标准GB ×××××-××××历史文化名镇名村保护规划规范Code for Historic Towns and Villages Conservation Planning(征求意见稿)(本稿完成日期:2015/05/25)××××-××-××发布××××-××-××实施×××××××××发布前言根据住房与城乡建设部[2011]建标第17号文的要求,编制组在广泛调查研究,参考国内外相关标准,衔接国家相关条例与办法,并在广泛征求意见的基础上,编制本规范。

本规范共分6章,主要内容是:1、总则;2、术语;3、调查与评价;4、划定保护范围与制定保护措施;5、传统建筑的保护与功能提升;6、基础设施与防灾措施。

本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的信息和条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。

本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

本规范的具体解释由华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室负责。

在执行过程中,如有意见和建议请寄交:广州市天河区五山路381号华南理工大学励吾科技楼718室,《历史文化名镇名村保护规划规范》管理办公室(邮编:510641,E-mail:arosklsbs@ ,ardwxiao@)。

本规范主编单位:华南理工大学中国建筑设计研究院本规范参编单位:同济大学、西安建筑科技大学、清华大学、重庆大学、南京大学、河北农业大学、北京工业大学目录1 总则 (5)2 术语 (7)3 调查与评价 (9)3.1一般规定 (9)3.2调查内容与要求 (10)3.3综合评价 (11)4划定保护范围与制定保护措施 (11)4.1一般规定 (11)4.2划定保护范围 (13)4.3制定保护措施 (14)5 传统建筑的保护与功能提升 (15)5.1一般规定 (15)5.2传统建筑的分类保护 (15)5.3传统建筑的功能提升 (16)6 基础设施与防灾措施 (17)6.1一般规定 (17)6.2道路交通设施 (18)6.3综合管线与沟渠 (19)6.4防灾措施 (19)附录 (21)附录A 历史文化名镇名村现状情况调查内容与方法 (21)附录B 历史文化名镇名村资源信息调查内容与方法 (22)附录C 历史文化名镇名村价值特色综合评价 (24)附录D 历史文化名镇名村现状条件评价 (26)本规范(标准、规程)用词说明 (27)引用标准名录 (28)Contents1 General provisions (5)2 Terms (7)3 Investigation and evaluation (9)3.1 General requirements (9)3.2Investigation contents and requirements (10)3.3 Comprehensive evaluation (11)4 Conservation area and measures (11)4.1General requirements (11)4.2 Defining conservation area (12)4.3 Conservation measures (14)5 Traditional buildings conservation (15)5.1 General requirements (15)5.2 Classification and conservation of Traditional buildings (15)5.3 Function improvement of Traditional buildings (16)6 Infrastructure planning and disaster prevention (17)6.1 General requirements (17)6.2 Traffic facilities (18)6.3 Integrated pipeline and ditch (19)6.4Disaster prevention (19)Appendix A Contents and methods of present situation investigation (21)Appendix B Contents and methods of resource investigation (22)Appendix C Comprehensive evaluation of characteristic value (24)Appendix D Comprehensive evaluation of present situation (26)1 总则1.0.1为科学编制历史文化名镇名村保护规划,有效保护人类历史文化遗产,弘扬民族与地域文化,制定本规范。

住房城乡建设部、国家文物局关于开展国家历史文化名城和中国历史文化名镇名村保护工作评估检查的通知文章属性•【制定机关】住房和城乡建设部,国家文物局•【公布日期】2017.10.09•【文号】建规〔2017〕221号•【施行日期】2017.10.09•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】风景名胜、世界遗产与历史名城保护正文住房城乡建设部国家文物局关于开展国家历史文化名城和中国历史文化名镇名村保护工作评估检查的通知建规〔2017〕221号各省、自治区住房城乡建设厅、文物局(文化厅),海南省规划委员会,直辖市规划局(规划国土委、规划国土局)、文物局,北京市农委:党中央、国务院高度重视历史文化遗产保护工作,自1982年国务院设立历史文化名城制度以来,至今已经走过35年的实践历程。

为进一步做好国家历史文化名城(以下简称名城)和中国历史文化名镇名村(以下简称名镇名村)保护工作,住房城乡建设部、国家文物局决定开展名城和名镇名村保护工作评估检查。

现就有关事项通知如下:一、总体要求贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和党中央国务院关于历史文化遗产保护的相关文件精神,以高度政治责任感组织做好本次名城名镇名村评估检查工作,按时、按质、按量完成各阶段评估检查任务,认真总结取得的成就,梳理存在的问题,结合实际提出新形势下继续做好名城和名镇名村保护工作的思路。

二、评估检查范围和重点内容本次评估检查范围涵盖132座国家历史文化名城、252个中国历史文化名镇和276个中国历史文化名村。

按照《历史文化名城名镇名村保护条例》和《历史文化街区划定和历史建筑确定工作方案》(建办规函[2016]681号),重点评估检查以下内容:(一)保护范围及数量变化。

检查名城和名镇名村保护范围、不可移动文物、历史文化街区和历史建筑数量;评估保护范围的变化情况和变化原因。

(二)历史城区。

检查传统格局、历史风貌和空间尺度的保护情况;历史城区范围内居住人口数量变化情况;历史文化遗存保护情况;评估是否存在拆真建假、大肆修建仿古街区等行为及发生原因。

《中国历史文化名镇(村)评价指标体系》《中国历史文化名镇(村)评价指标体系》及《中国历史文化名镇(村)基础数据表》填表说明《中国历史文化名镇(村)评价指标体系》(试行)由2大类、13中类、24小类指标组成,是对历史文化村镇价值特色和保护措施的综合评价,与之相对应的是《中国历史文化名镇(村)基础数据表》,其填报的资料、数据、图片作为评价指标体系每项指标评定分值的必要依据。

为做好《评价指标体系》和《基础数据表》的填报工作,现将有关指标释义说明如下:《指标体系》包括价值特色和保护措施2大类指标。

一、价值特色方面价值特色是名镇(村)评价的基础和核心,由10个中类、17个小类指标组成,分别涉及名镇(村)的历史影响、古迹建筑、街巷景观、空间格局、文化民俗以及生活延续等方面。

(一)历史久远度历史久远度反映名镇(村)历史形成发展的久远程度,具体评价由现存传统建筑、文物古迹最早修建年代来确定。

1、现存传统建筑、文物古迹最早修建年代(1)是指位于现状镇区(村落)建成区范围之内1,且目前尚存历史传统建筑、文物古迹遗址的最早修建年代(历史上经过部分或完全修复的,以尚能观察到和鉴别的建筑遗迹最早年代为准)。

本项指标反映名镇(村)的历史久远度。

(2)资料填报:注明古迹建筑具体名称、最早修建年代(附有效1 评价范围:名镇(村)评价指标体系涉及的历史传统建筑、文物古迹均应位于现状镇区(村落)建成区范围之内。

以下同。

证明文件,包括县级以上史志资料或文物行政部门的鉴定意见)。

提供该古迹建筑的文字简介2、现状照片3。

(二)文物价值(稀缺性)本项指标反映名镇(村)拥有文物古迹的历史文化、科学艺术价值以及稀缺程度,具体评价由拥有文物保护单位的最高级别来确定。

2、拥有文物保护单位的最高级别(1)是指位于现状镇区(村落)建成区范围之内,拥有文物保护单位的最高级别,分为全国重点文物保护单位、省级、市县级文物保护单位三个层次。

(2)资料填报:注明拥有文物保护单位的最高级别,及其他所有各级文物保护单位的名称、等级、数量、公布时间等必要信息。

中国历史文化名镇(村)评选办法一、评选目的为更好地保护、继承和发扬我国优秀建筑历史文化遗产,弘扬民族传统和地方特色,建设部和国家文物局决定,在各省、自治区、直辖市核定公布的历史文化村镇的基础上,评选中国历史文化名镇和中国历史文化名村。

二、评选的基本条件与评价标准(一)历史价值与风貌特色历史文化名镇(村)应当具备下列条件之一:在一定历史时期内对推动全国或某一地区的社会经济发展起过重要作用,具有全国或地区范围的影响;或系当地水陆交通中心,成为闻名遐迩的客流、货流、物流集散地;在一定历史时期内建设过重大工程,并对保障当地人民生命财产安全、保护和改善生态环境有过显著效益且延续至今;在革命历史上发生过重大事件,或曾为革命政权机关驻地而闻名于世;历史上发生过抗击外来侵略或经历过改变战局的重大战役、以及曾为著名战役军事指挥机关驻地;能体现我国传统的选址和规划布局经典理论,或反映经典营造法式和精湛的建造技艺;或能集中反映某一地区特色和风情,民族特色传统建造技术。

建筑遗产、文物古迹和传统文化比较集中,能较完整地反映某一历史时期的传统风貌、地方特色、民族风情,具有较高的历史、文化、艺术和科学价值,现存有清代以前建造或在中国革命历史中有重大影响的成片历史传统建筑群、纪念物、遗址等,基本风貌保持完好。

(二)原状保存程度镇(村)内历史传统建筑群、建筑物及其建筑细部乃至周边环境基本上原貌保存完好;或因年代久远,原建筑群、建筑物及其周边环境虽曾倒塌破坏,但已按原貌整修恢复;或原建筑群及其周边环境虽部分倒塌破坏,但“骨架”尚存,部分建筑细部亦保存完好,依据保存实物的结构、构造和样式可以整体修复原貌。

(三)现状具有一定规模凡符合上述(一)、(二)项条件,镇的总现存历史传统建筑的建筑面积须在5000平方米以上,村的现存历史传统建筑的建筑面积须在2500平方米以上。

(四)已编制了科学合理的村镇总体规划;设置了有效的管理机构,配备了专业人员,有专门的保护资金。

中国历史文化名镇村评价指标体系

《中国历史文化名镇(村)评价指标体系》

及《中国历史文化名镇(村)基础数据表》填表说明

《中国历史文化名镇(村)评价指标体系》(试行)由2大类、13中类、24小类指标组成,是对历史文化村镇价值特色和保护措施的综合评价,与之相对应的是《中国历史文化名镇(村)基础数据表》,其填报的资料、数据、图片作为评价指标体系每项指标评定分值的必要依据。

为做好《评价指标体系》和《基础数据表》的填报工作,现将有关指标释义说明如下:

《指标体系》包括价值特色和保护措施2大类指标。

一、价值特色方面

价值特色是名镇(村)评价的基础和核心,由10个中类、17个小类指标组成,分别涉及名镇(村)的历史影响、古迹建筑、街巷景观、空间格局、文化民俗以及生活延续等方面。

(一)历史久远度

历史久远度反映名镇(村)历史形成发展的久远程度,具体评价由现存传统建筑、文物古迹最早修建年代来确定。

1、现存传统建筑、文物古迹最早修建年代

(1)是指位于现状镇区(村落)建成区范围之内1,且当前尚1评价范围:名镇(村)评价指标体系涉及的历史传统建筑、文物古迹均应位于现状镇区(村落)建成区范围之内。

以下

存历史传统建筑、文物古迹遗址的最早修建年代(历史上经过部分或完全修复的,以尚能观察到和鉴别的建筑遗迹最早年代为准)。

本项指标反映名镇(村)的历史久远度。

(2)资料填报:注明古迹建筑具体名称、最早修建年代(附有效证明文件,包括县级以上史志资料或文物行政部门的鉴定意见)。

提供该古迹建筑的文字简介2、现状照片3。

(二)文物价值(稀缺性)

本项指标反映名镇(村)拥有文物古迹的历史文化、科学艺术价值以及稀缺程度,具体评价由拥有文物保护单位的最高级别来确定。

2、拥有文物保护单位的最高级别

(1)是指位于现状镇区(村落)建成区范围之内,拥有文物保护单位的最高级别,分为全国重点文物保护单位、省级、市县级文物保护单位三个层次。

同。

2文字简介:包括古迹建筑的地理位置、历史形成、价值特色、修复保存等情况,定性与定量描述相结合,word格式编

辑,300字左右。

以下同。

3现状照片:能反映古迹建筑价值特色、现存状况及周围环境的彩色照片2-3张,JPG格式,每张照片大小在500kb左

右。

以下同。

(2)资料填报:注明拥有文物保护单位的最高级别,及其它所有各级文物保护单位的名称、等级、数量、公布时间等必要信息。

提供每一处文物保护单位的文字简介、现状照片。

(三)历史事件名人影响度

本项指标反映名镇(村)历史上所发生的重大事件或名人居住生活的影响程度,是名镇(村)历史价值或革命纪念意义的重要体现方面,由历史事件和名人的建筑保存情况和影响等级两方面具体确定。

重大历史事件:是指在一定历史时期内,对推动全国或某一地区的社会经济发展起过重要作用,具有全国或地区范围的影响;或系当地水陆交通中心,成为闻名遐迩的客流、货流、物流集散地;在一定历史时期内建设过重大工程,并对保障当地人民生命财产安全、保护和改进生态环境有过显著效益且延续至今;在革命历史上发生过重大事件,或曾为革命政权机关驻地而闻名于世;历史上发生过抗击外来侵略或经历过改变战局的重大战役、以及曾为著名战役军事指挥机关驻地。

历史名人:是指中国历史上,在科学、文化、艺术、经济、社会、政治、军事等方面做出卓越或一定贡献的人物。

3、重大历史事件发生地或名人生活居住地原有建筑保存完好情况

(1)是指重大历史事件发生地或名人生活居住地原有建筑保存完好情况,按照原有历史传统建筑群、建筑物及其建筑细部乃

至周边环境的保存状况分为三级。

(2)资料填报:注明原有建筑的名称、保存状况类别、占地面积和建筑面积,相关数据要在批复的历史文化名镇(村)保护规划4中明确显示(标明章节号码)。

提供该古迹建筑的文字简介、现状照片。

填报时还应注意以下几点:

一是强调原有。

本指标特指原有建筑或原貌复原建筑,根据重大历史事件或名人经历而新建的纪念性、展示性场馆建筑,不在此列。

二是对应具体。

本项指标须与第4项指标“历史事件名人影响度”一一对应,并明确原有建筑的具体名称,不能以“古村落”或“历史传统建筑群”等名词笼统描述。

4、历史事件等级名称或名人等级、内容

(1)是指名镇(村)历史上所发生的重大事件或名人在此的居住生活,所具有的价值影响以及对社会经济、文化发展起到的重要作用,按照影响范围分为三个层次。

(2)资料填报:注明历史事件名人的等级和内容,以及证明历史事件名人在本村镇发生经历的史志性资料名称、作者、出版社、年限、文献页码范围及原文,同时提供复印件。

还应注意以

4保护规划:保护规划作为名镇(村)申报的必备资料,须经省级建设行政主管部门批准后才能有效,名镇(村)评价体系及基础数据表中的多处数据均应以保护规划为依据进行填报。

下几点:

一是史志资料内容。

应确切显示诸如“XX人在XX村镇……,XX事件在XX村镇……”,即名人或历史事件与本村镇名称同时出现。

二是确定等级类别。

按照提供史志资料的级别对历史事件名人的等级进行划定,即全国性史志资料记载的历史事件名人为一级,省级史志资料记载的为二级,市县级及以下史志资料记载的为三级。

如《中国通志》应为一级,《XX省地方志》应为二级。

(四)历史建筑规模

历史建筑规模反映名镇(村)拥有历史传统规模总量的大小,由现存历史传统建筑总面积具体确定。

5、现存历史传统建筑总面积

(1)是指位于现状镇区(村落)建成区范围之内,现存历史传统建筑的建筑总面积,反映名镇(村)内历史传统建筑的规模总量,数值应大于等于核心保护区历史建筑面积(基础数据表第13项第1栏)。

名镇和名村的申报底限分别为5000m2和2500m2。

(2)资料填报:注明现存历史传统建筑总面积,以名镇(村)保护规划的数据为准(标明对应的章节页码)。

提供反映现存历史传统建筑的文字简介、具有代表性的现状照片。

(五)历史传统建筑(群落)典型性

历史传统建筑(群落)典型性,反映名镇(村)拥有具有地

方特色的历史传统建筑的数量规模和工艺水平,由拥有集中反映地方建筑特色的宅院府第、祠堂、驿站、书院的数量,拥有体现村镇特色、典型特征古迹的数量,传统建造工艺水平3项指标具体确定。

6、拥有集中反映地方建筑特色的宅院府第、祠堂、驿站、书院的数量

(1)是指位于现状镇区(村落)建成区范围之内,当前仍处于居住或使用状态的历史建筑保存状况和数量,宅院府第、祠堂、驿站、书院等建筑都是古村镇内部的精品建筑,它们能够代表村镇或一定地域内历史传统建筑的典型特色和建造水平。

(2)资料填报:注明每一处建筑名称、建造年代、建筑面积、保存状况等相关信息,以名镇(村)保护规划的数据为准(标明对应的章节页码)。

提供每一处建筑的文字简介、现状照片。

7、传统建筑建造工艺水平

(1)是指名镇(村)在经典营造法式、精湛的建造技艺或民族特色传统建造技术方面的基本状况。

按照建造工艺独特、细部装饰精美以及建造工艺、细部装饰水平一般分为两类。

(2)资料填报:注明传统建筑建造工艺的精美程度,提供能说明传统建筑建造工艺水平的文字简介及现状照片。

8、拥有体现村镇特色、典型特征古迹的数量

(1)是指能体现村镇特色、具有典型特征,一般不直接用于。