三国两晋南北朝隋唐金银器

- 格式:ppt

- 大小:30.95 MB

- 文档页数:118

魏晋南北朝时期金银器综述魏晋南北朝时期,社会动乱,朝代更替频繁,社会经济亦遭受破坏。

然而另一方面,各民族在长期共存的生活中,逐渐相互融合,对外交流进一步扩大,加之佛教及其艺术的传播,使这个时期的文化艺术空前发展。

这些在金银器的形制纹样发展中,都曾打上了明显的烙印。

从考古发掘的情况看,这个时期的金银器数量较多。

金银器的社会功能进一步扩大,制作技术更加娴熟,器形、图案也不断创新。

较为常见的金银器仍为饰品。

在这个时期的墓葬中,常可以看到民族间相互影响和融合的迹象。

辽宁北票冯素弗墓中出土了“范阳公章”龟纽金印、金冠饰、人物纹山形金饰,镂空山形金饰片等,这些金银器既有汉族传统文化的特色,又有北方游牧民族的风格特点。

在胡汉相互影响中尤以鲜卑族的金银器制作特色突出成就斐然。

中国魏晋南北朝时期鲜卑族地区制作的金银器。

早期(3~4世纪)的慕容鲜卑金银器出土于辽宁北票房身村石棺墓中。

在2号墓内,除了发现金质的指环、镯、钗、铃、珠和一些透雕或月牙状的金饰外,还出土了两件金花冠饰,大冠高28厘米,长方形透雕云纹的金冠饰上竖着16支金花枝,上面悬缀着金环和金叶,可能是鲜卑上层人物冠上插饰的金步摇。

在北票西官营子发掘的北燕太平七年(415)冯素弗夫妇墓内,发现了金质“范阳公章”、捶揲的佛像金冠饰及其妻插步摇的金冠饰。

在义县保安寺村石椁墓内,还出土了一件圆银箍上伸出二只向上反卷银钩的银头饰。

另外,在一长方形金牌饰上,捶揲出3只回首站立的鹿纹,形象与内蒙古乌兰察布盟二兰虎沟出土的相似,反映了鲜卑慕容与拓跋两族之间的联系。

西晋时(265~316) 拓跋鲜卑族金银器,最重要的是1956年在内蒙古凉城县小坝子滩沙虎子沟出土的一批。

其中“晋鲜卑归义侯”金印,长2.25厘米,宽2.25厘米;“晋乌丸归义侯”金印,长2.25厘米,宽2.3厘米;“晋鲜卑率善中郎将”银印,长2.15厘米,宽2.15厘米。

3印均为驼钮。

墓内还发现多件具有拓跋鲜卑特点的金牌饰,内中有长9.5厘米的兽形金牌饰,高4.1厘米的镶嵌杂宝石兽形金饰件,长9厘米的兽形金饰件,高3厘米的兽形饰金戒指,还有金耳坠。

简述唐代的金银器设计

唐代的金银器设计是中国古代工艺美术的瑰宝,其特点在于工艺精湛、造型优美、寓意深远。

金银器在唐代不仅是一种奢侈品,更是社会地位和财富的象征。

在唐代,金银器制作工艺已经相当成熟,金银器物在造型、图案、色彩等方面都有着较高的艺术价值。

金银器制作工艺包括铸造、锤揲、焊接、抛光等多种技术,这些技术的应用使得金银器具有了非常高的光泽和质感。

唐代金银器的造型十分丰富多样,有杯、盘、碗、瓶、炉、盒等各种器型,其中最具特色的是具有浓郁的异域文化特色的胡瓶和胡碗。

胡瓶通常为圆身、直口、细颈,腹部或圆或扁,造型别致;胡碗则常常采用金花、银花、铆钉等装饰手法,别具一格。

在唐代金银器的装饰设计中,动物图案和植物图案是最常见的题材。

这些图案通常以浮雕或镂雕的手法表现,富有立体感。

其中,龙、凤、麒麟等神话动物是最受喜爱的题材,而花卉则以牡丹、莲花等最为常见。

这些图案不仅具有很高的审美价值,也寓意着吉祥、富贵、长寿等美好愿望。

此外,唐代金银器还经常使用人物装饰,这些人物形象通常来源于历史故事、神话传说或佛教文化。

例如,在唐代金银器中经常可以看到“昭君出塞”、“贵妃醉酒”等历史故事和佛教中的佛像、菩萨等形象。

这些人物形象不仅增加了金银器的文化内涵,也寄托了人们对于美好生活的向往和追求。

总体来说,唐代的金银器设计风格独特,既体现了中国传统文化的精髓,又吸收了外来文化的元素,形成了独具特色的艺术风格。

金银器的制作工艺和装饰手法都具有很高的艺术价值和历史价值,是中国古代工艺美术的重要组成部分。

唐朝时期金银器简介金银器综述:相对而言,我国对金银器的认识和利用时间较晚。

大约在商代开始有金器,银器则始于春秋时期,这比地中海和南美地区晚了近两千年。

我国金银矿产资源相对贫乏,所以对于古人来说,金银首先是财富的象征,是一种奢侈品。

另外,我国高度发达的青铜器、玉器、漆器和陶瓷工艺也大大限制了金银艺术的表现领域和力度。

中国古代金银器的造型艺术大概经历了商周至两汉、魏晋至宋元、明清三个较大的变化时期。

商周至两汉,中国处于青铜器所表现的威严的时代氛围中,金银工艺成为青铜工艺的附庸。

此期的金银主要用来制作珍贵的装饰品。

如春秋战国时期,中原地区流行在铜器上镶金银,金器主要是带钩,也有碗、盏、匕、杯等生活器具。

汉代以后,银器数量有所增加。

汉代金银器物主要为金银饰件,具代表性的有腰牌、带钩、动物形饰品以及玺印等。

这个时期的金银器皿不多,造型也多源于青铜器,装饰也多采用云纹、地纹与镶嵌相结合的多层次布局形式。

魏晋至宋元是金银器物占据主流的时期。

这一时期的金银器的种类应有尽有,又以小件饰物和生活用具为主,其中首饰多为金器,生活用具多为银器。

此时还出现了具有西亚风格的金银器,如盘、壶、高足杯。

其中有唐一代,金银器的制作技术及数量均达到了高峰。

当时出现了许多官营或民间的手工业作坊,并普遍使用捶揲、浇铸、焊接、切割、抛光等工艺,器物类型包括生活用具、宗教用具及首饰等。

纹饰华美富丽,以鸳鸯、鹦鹉、狮纹为主。

宋代,金银器已普及到民间。

当时的金银器造型古朴、文雅,常见纹饰有写实的花卉、瓜果纹,其上常刻有款识,多为打制器物的匠户商号,少数为年款或所有者的姓氏。

与器体大块平面相适应,捶揲、线刻而成的花卉、珍禽、瑞兽、人物及诗画故事成为流行的装饰。

相对而言,明清金银器逐步趋向衰弱,但在集中表现金器所象征的高贵与权势方面,却达到了惊人的成就。

清新活泼的造型、流畅富丽的花纹已难得一见,而代之以金冠、发钗、金钏、经匣、佛塔等,形制之巧,装饰之精,工艺之绝,仍体现了高度的和谐统一。

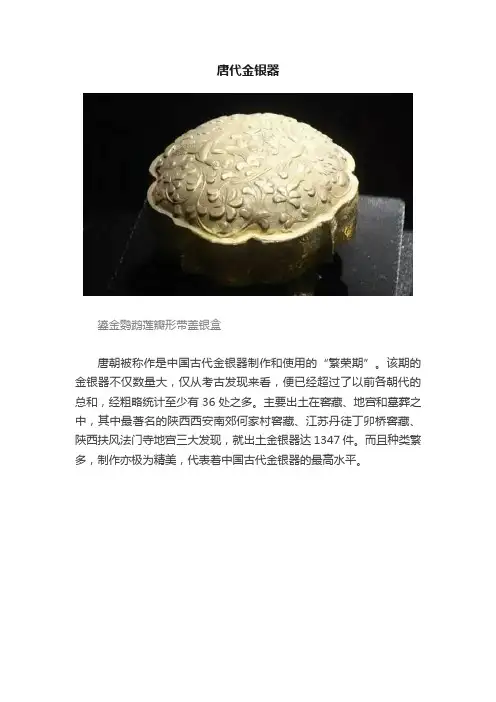

唐代金银器鎏金鹦鹉莲瓣形带盖银盒唐朝被称作是中国古代金银器制作和使用的“繁荣期”。

该期的金银器不仅数量大,仅从考古发现来看,便已经超过了以前各朝代的总和,经粗略统计至少有36处之多。

主要出土在窖藏、地宫和墓葬之中,其中最著名的陕西西安南郊何家村窖藏、江苏丹徒丁卯桥窖藏、陕西扶风法门寺地宫三大发现,就出土金银器达1347件。

而且种类繁多,制作亦极为精美,代表着中国古代金银器的最高水平。

花口银碟当你看到那数量众多,类别丰富、造型别致,纹饰精美的金银器时,一定会联想到唐文化艺术的雄健、华美和自然秀颖。

唐鎏金双凤纹带盖大银盒唐代金银器的工艺技术也极其复杂、精细。

装饰图案主要分几何形与写生形两大类,前者多装饰器物边缘,后者多为装饰主题。

制作工艺更为精细、复杂,已普遍采用了镀金、浇铸、焊接、切削、抛光、铆、镀、刻凿、锤揲、錾刻、镂空等加工技术。

边远地区和南方地区同样出土了制作水平高超,时代特色明显的金银器皿。

唐鎏金双凤压花菱形银盘唐朝金银器出现繁荣景象是多种原因共同导致的结果:唐朝继承和发展了汉代以来人们对金银所具有的神秘观念,汉代方士认为“金银为食器可得不死”,到了唐朝这种观念仍然盛行。

同时唐代统治者又把金银器皿的使用渗透到社会等级观念之中,为保证统治阶级对金银器皿的独占。

银鎏金论语玉烛龟形酒筹筒《唐律疏议》做出了明确规定:“器物者,一品以下,食器不得用纯金。

”神农二年(706年)进一步强调:“诸一品以下,食器不得用浑金玉,六品以下,不得用浑银。

”这使得金银器不折不扣的成为了当时人们身份的标志。

不过由于金银作为食器可以延年益寿的观念已经深入人心,仅用法律条文很难去限制人们对金银器的使用,这从考古发现可以得到证明,许多金银器皿都出现在一品官员以下的墓葬中。

银鎏金鱼纹小盒另一方面,赏赐金银作为收买手段在宫廷内部权利之争中笼络人心也司空见惯,帝王为了表彰有功于朝廷的将军、权臣也常常以金银作为封赏。

史载,唐玄宗李隆基在消灭太平公主等敌对势力,巩固其统治之后,对有功之臣赐“金银器皿各一床”。

古代中国的各个时期的坟墓和陵墓有哪些特点1.新石器时代:这一时期的坟墓主要有仰韶文化、龙山文化和良渚文化等。

这些坟墓多为土葬,墓主人通常是部族首领或贵族。

墓葬中常有陶器、玉器、石器等随葬品。

2.夏商周时期:这一时期的坟墓主要有夏朝的贵族墓葬、商朝的墓葬和周朝的墓葬。

墓葬形式多样,有土葬、木葬、石葬等。

随葬品种类丰富,包括青铜器、陶器、玉器等。

3.春秋战国时期:这一时期的坟墓主要有诸侯国的君主墓葬和贵族墓葬。

墓葬规模宏大,结构复杂,多采用砖石结构。

随葬品种类更加丰富,出现了金银器、玉器、漆器等。

4.秦汉时期:这一时期的坟墓主要有秦朝的陵墓和汉朝的陵墓。

秦朝的陵墓以秦始皇陵为代表,采用地宫式结构,规模宏大。

汉朝的陵墓以汉武帝陵为代表,采用宝城式结构,墓室装饰华丽。

随葬品种类繁多,包括陶器、铜器、玉器、金银器等。

5.三国两晋南北朝时期:这一时期的坟墓主要有三国时期的君主墓葬、两晋时期的贵族墓葬和南北朝时期的陵墓。

墓葬形式以土葬为主,结构简化,随葬品种类减少。

6.隋唐时期:这一时期的坟墓主要有隋朝和唐朝的君主墓葬。

墓葬规模宏大,结构复杂,采用砖石结构。

随葬品种类丰富,包括陶器、瓷器、玉器、金银器等。

7.五代十国时期:这一时期的坟墓主要有五代十国的君主墓葬和贵族墓葬。

墓葬规模较小,结构简单,多采用土葬。

随葬品种类较少,以陶器、铜器为主。

8.宋朝:这一时期的坟墓主要有宋朝的君主墓葬和贵族墓葬。

墓葬规模适中,结构简洁,多采用砖石结构。

随葬品种类以瓷器、玉器、铜器为主。

9.元朝:这一时期的坟墓主要有元朝的君主墓葬。

墓葬规模宏大,结构复杂,采用砖石结构。

随葬品种类丰富,包括瓷器、玉器、金银器等。

10.明朝:这一时期的坟墓主要有明朝的君主墓葬和贵族墓葬。

墓葬规模宏大,结构复杂,采用砖石结构。

随葬品种类丰富,包括瓷器、玉器、金银器等。

11.清朝:这一时期的坟墓主要有清朝的君主墓葬和贵族墓葬。

墓葬规模宏大,结构复杂,采用砖石结构。

中国古代建筑的历史沿革及其特点1、中国古代建筑的历史沿革及其特点:1)开成时期:原始社会—汉代;特点:中国木结构建筑技术已日渐完善。

人们掌握了夯土技术,烧制了砖瓦,建造了石建筑。

2)发展时期:魏晋南北朝;特点:砖瓦的产量、质量及木构架技术都有所提高。

大量兴建佛教建筑。

3)成熟时期:隋唐时期;特点:砖的应用更加广泛,琉璃的烧制更加进步,建筑构件的比例逐步趋向定型化。

4)大转变时期:宋朝;特点:宋朝建筑的规格一般比唐朝小,但比唐朝更为秀丽,绚烂而富于变化,出现了各种复杂形式的殿阁楼台。

5)发展时期:元朝;特点:兴建大量藏传佛教寺庙及伊斯兰教礼拜寺。

藏传佛教和伊斯兰教的建筑艺术影响到全国。

6)高峰时期:明清时期;特点:砖的生产大量增加,琉璃瓦的数量及质量都超过过去任何朝代。

官式建筑已经高度标准化、定型化。

2、现存古代木结构建筑代表及特点。

1)五台山南禅寺和佛光寺的部分建筑:建成于唐代;特点:单体建筑的屋顶坡度平缓,出檐深远,斗拱比例较大,柱子较粗壮,多用板门和直棂窗,风格庄重朴实。

2)山西太原晋祠圣母殿、福建泉州清净寺、河北正定隆兴寺、浙江宁波保国寺:建成于宋代;特点:屋顶的坡度增大,出檐不如前代深远,重要建筑门窗多采用菱花隔扇,建筑风格渐趋柔和。

3)天津蓟县的独乐寺、山西大同的善化寺和华严寺:建成于辽;特点:接近于唐代风格,创造了“减柱法”。

4)山西芮城永乐宫、洪洞广胜寺:建成于元代;特点:普遍使用“减柱法”,梁架结构又有了新的创造,许多构件多用自然弯材稍加砍削而成。

5)北京故宫、沈阳故宫:建于明清时期;特点:出檐较浅,斗拱比例缩小,“减柱法”除小型建筑外,在重要建筑中已不采用。

3、三本建筑文献;宋朝的《营造法式》、明朝的《园冶》、清工部《工程做法》。

4、中国古代建筑的造型及基本构件;台基:普通台基、较高级台基、更高级台基、最高级台基;作用:承托建筑物,防潮防腐,弥补中国古代建筑单体建筑不甚高大雄传的欠缺。

唐代金银器唐前期,不少金银器的形制同西方有很近的亲缘,如胡瓶、八曲长杯、高足杯等。

盛唐时代,金银器造型的中国化便已启动,高足杯造型的演变是很好的例子。

从8世纪起,金银器的造型仿莲荷的风气日益兴盛。

由此体现出花卉在工艺美术中地位的上升。

唐代金银器的装饰制作以捶揲和錾刻居多。

捶揲是西方金银器主要的成纹方法,捶揲图案多具西域风。

錾刻是中国碑碣等的传统装饰技法,錾刻图案每为中国风。

捶揲较多的应用在前期,时代愈晚,地位愈低,装饰的西域风也在不断衰减。

相反,前期已经常见的錾刻地位愈行重要。

唐代银器往往鎏金,鎏金又两种形式:一为通体鎏金,唐人称之为“金涂”等;一为主要装饰部位鎏金,即唐代常见的金花银器。

在今见的唐代工艺美术品中,金银器的装饰题材最丰富,人物、飞禽、走兽、龙鱼、蜂蝶、花卉、树石、几何等一应俱全。

前期的人物题材主要是狩猎和伎乐纹,取材自帝王权贵的生活场景,到后期,人物图案明显减少,所表现的也大多为古代故事及世俗化的童子。

动物纹里,前期以走兽为主题的较常见,还几见带有浓郁西方情调的翼兽,中国风的禽鸟纹样则日形重要,到晚唐,已在动物纹里占压倒性优势。

花卉纹样的运用也极多。

前期的一些花卉纹样和西方艺术联系密切,如忍冬、石榴花、葡萄等。

在后期,花卉题材以莲荷与牡丹居多。

花卉纹变化很大,有写生性的折枝、缠枝,有或扁或圆的团花,还有庄重富丽的宝相花。

尽管有不少装饰题材受西方影响,但唐代金银器装饰同西方的艺术因缘要少于造型,哪怕是在洋风弥漫的前期。

前期的金银器的制作以长安等北方地区为优,到后期,随着南方经济的崛起,水平已经不低于宫廷官方作坊了。

赏析中国古代金银器金,有华贵的黄色光泽;银,有端庄的白色光泽。

天生丽质的它们,不仅是自然界中的稀罕金属,秉承着“物以稀为贵”的价值传统;而且还与生具备着各种良好的品质,使得古今中外诸多民族的人们,无不对其情有独钟,往往在各种文明创始之初,便与其结下了深厚的不解之缘。

而以金银制成的工艺品,则又常常凸现着制作者技艺的精湛与构思的巧妙。

相得益彰之下的各种金银器,实现了形与质的完美结合,虽经千锤百炼,历沧海桑田,仍可世代流光溢彩,与天地同寿,与日月齐辉。

金银是财富与地位的象征,是吉庆与高尚的祥符,更是比德与喻美的寄托。

而由金银幻化出的艺术珍品,则将丰富的艺术欣赏价值与文化收藏价值兼容而蕴含其中,展现着远古先民智慧的结晶,承载着他们世世代代于心中无限渴求的美好愿望。

世界上最早的黄金制品出现于公元前五千年的古埃及,最早的银器则出现在公元前四千年左右的美索不达米亚。

随后,希腊、罗马、波斯、萨珊朝等都开始了对金银器的广泛使用。

金银文化在中国的发展历程也足可谓之绵久而辉煌。

早在距今约三千余年前的商周时期,已经开始出现了金制品。

略迟后的春秋战国时期,则开始了对银制品的使用。

早期金银器均为小型装饰制品,小巧简约、清新活泼便成为了对此时金银器特征最为恰当的概说。

随后,金银器在经历了秦汉时期的繁荣发展后,又融入了魏晋南北朝时文化交流所带来的异域风情,最终形成了唐代绚丽多姿、成熟健康、优雅活泼的独立风格,并成为一代盛世的标志。

宋元时期的金银器,在装饰上引入了绘画艺术,因而较之前代器物更多地充满了诗情画意,愈发清秀典雅。

而华丽浓艳则是明清时期金银器的显著特征。

该时期内,金银器造型与制作均讲究美观与精细,以至流之于繁琐,褪尽了唐宋时期的勃勃生机。

在金银器上镶嵌珍珠、宝石,金银工艺也开始与漆艺、木艺、玉器工艺等进行了结合。

在精雕细琢的高超工艺与富丽堂皇的整体效果掩映下,一系列颇具奇胜之姿的合璧产品,为金银器的发展开辟出一条新的道路。

陶瓷发展的四个阶段陶瓷发展的四个阶段如下:(一)第一阶段:夏商至东汉晚期东汉晚期之前,瓷器刚开始发展,在这一个阶段,被称为“原始瓷器”时期,其装饰和造型都相对简单,春秋战国时期,受到兼并战争的影响,在这一阶段的瓷器整体的质量相对较低,数量也很少,是瓷器发展的一个低谷期。

在东汉晚期,制作瓷器的手工艺取得较大进步,产出了质量较高的青瓷,标志着瓷器从初创走向成熟,实现了瓷器发展的新飞跃。

(二)第二阶段:三国两晋南北朝时期三国两晋南北朝时期,瓷器仍是青瓷为主,越窑的制瓷工艺进一步突破,是制瓷业的核心区。

三国、西晋时期,瓷器的种类丰富多样,并深度渗透于人民的生活中,出现了许多实用性的用具,此外,还以雕塑动物造型作为特色,凸显出精湛的雕塑技艺。

而东晋、南朝时期,瓷器的雕塑不再以动物造型为特色,更加偏于简单化、生活化、实用化。

(三)第三阶段:隋唐五代时期隋唐五代时期,是南方青瓷发展的最高峰,同时,北方的制瓷水平得到极大提高,以白瓷最为突出,出现了“南青北白”的局面,南方的青瓷以浙江的越窑最为典型,其最大的特色是仿金银器的造型;北方的白瓷以河北的邢窑最为突出,其中最大的亮点是类银类雪。

(四)第四阶段:宋辽金时期宋辽金时期,制瓷业发展又有了进一步的发展,从一枝独秀到遍地开花,名窑林立。

比较出名的有“五大名窑”——汝、官、哥、钧、定窑。

汝窑位于五大名窑之首,在今河南省,以青瓷为主。

官窑,由官府直接建设,瓷器主要为素面,釉色以粉青为主。

哥窑,素面无纹,釉面开片为特色。

钧窑,属于青瓷,但青中泛红,红中泛紫。

定窑,在今河北省保定市曲阳县,是五大名窑中唯一烧造白瓷的窑厂。

第五阶段:元明清时期。

元明清时期,瓷器的发展得到极大的升华,元朝时期,出现了著名的“瓷都”景德镇,主要以青白瓷生产而闻名,一跃成为当时的制瓷中心。

明清时期出现了争奇斗艳、纷呈各异的彩绘瓷,标志着瓷器的艺术发展达到新的鼎盛阶段。

中国各朝代金银器的概况纵观中国历代金银器的发展,我们可以从中了解到,每个时代都有其独特的艺术风格,这种风格既是那个时代审美意识的反映。

亦能展示出那个时代的精神风貌。

从历史长河的纵向发展看,金银器的发展有其历史传承性。

而在同一时代中,金银器的发展也会受到来自其他文化艺术领域的横向渗透和影响。

金银器是在中国丰富多采的文化土壤上产生并发展的,它从其他文化艺术领域中汲取营养,并形成了自身独具的艺术风格,成为中国文化的一枝奇葩。

商周金银器概况中国迄今在考古发掘中发现最早的黄金制品是商代的,距今已有3000余年的历史。

商代金器的分布范围主要是以商文化为中心的中原地区,以及商王朝北部、西北部和偏西南的少数民族地区。

在今天的河南、河北、山东、内蒙古、甘肃、青海及四川等地,都曾发现过这一时期的金器。

一般地讲,这个时期的金器,形制工艺比较简单,器形小巧,纹饰少见,大多为装饰品。

如果将商王朝统治区与周边地区出土的金器进行对照,就会发现,它们似乎是分别在几条互不干扰的平行线上发展起来的。

在形制和偶有发现的纹饰上,地区文化的特点十分鲜明。

商王朝统治区的黄金制品,大多为金箔、金叶和金片,主要用于器物装饰。

在商王朝北部和西北部地区皇的金饰品,主要是人身佩戴的黄金首饰。

这个时期所发现的金器中,最令人瞩目的是四川广汉三星堆早期蜀文化遗址出土的一批金器,不仅数量多,而且形制别具一格。

其中颇为独特的金面罩、金杖和各种金饰件,也都是商文化及其他地区文化所未见的。

金银器早期的发展情况,也反映出中国早期文明发展的多元性和不平衡性。

这是由于中国幅员广大和自然条件复杂所决定的。

商周时期青铜工艺的繁荣和发展,为金银器的发展奠定了雄厚的物质和技术基础,同时青铜、玉雕、漆器等工艺的发展,也促进了金银工艺的发展,并使金银器得以在更广阔的领域中,以更多样的形式发挥其审美功能。

早期的金银制品大多为装饰品,而最常见的金箔,多是用于其他器物上的饰件,或者说,是以和其他器物相结合的形式来增强器物的美感。

中国古代金银器的制作与发展金银器作为我国传统工艺品的重要代表之一,具有较高的艺术价值、文化历史价值和收藏价值,深受人们的欣赏和喜爱。

在中国古代,金银器作为国家的象征,除了用于宗教祭祀、宫廷礼仪和文物收藏外,还广泛应用于家具、饰品、器皿等领域,表现出了其强烈的实用性和装饰性。

中国古代金银器的制作历史可以追溯到商周时期,而金、银二种材料的应用则在春秋战国时期开始普及。

当时,由于技术水平的限制,制作的金银器大多数是简单的器皿、钱币、饰品等,尚未能达到较高的制器技艺和艺术价值。

到了秦汉时期,随着冶炼技术的提高,金银器的品种和数量都得到了不断的扩大和提高。

尤其是西汉时期,玉器的在数量和品种上有了质的飞跃,据考证,当时制作的金银器不仅头饰、玉衣、戒指、耳环、钮扣等细小的玉器,还出现了以金银为材料的璧、钩、博、角、羽等大型器物,经济实力、工艺技术和文化水平都有了较大的发展。

到了魏晋南北朝时期,金银器制作进一步发展成熟,特别是以敦煌、洛阳、南京、河南等地为代表的制器工艺大幅提升,金银器种类和工艺品质都有了极大的提高。

在这个时期的金银器中,以“三彩金”最为有名,它是使用了金银嵌入釉器中做成的,色彩斑斓、瑰丽多姿,极具装饰性和文化史料价值。

此外还有“鎏金银”、“鎏金銀嵌翠器”、“对称压花佛”、“青铜鎏金龙柱”等一系列精美的金银器。

到了唐宋时期,金银器制作进一步达到了巅峰,以黄金、白银、铜合金等作为金银器制作材料。

唐代最著名的金银器就是“唐三彩”,宋代则是以“鎏金銀嵌玛瑙”、“銀嵌漆器”、“铜顶嵌金玉盒”等享誉海内外的器物而闻名于世。

金银器的制作工艺与素材的选择一直是制作精美金银器的核心。

在素材方面,黄金、白银、铜合金等素材的选用一直占有重要地位。

前者贵重华丽,后者则灵活多变。

在工艺方面,制作金银器一般分为铸造、鎏金、鎏银、板金、彩绘、嵌饰和紧丝等几种基本工艺,不同的工艺方法配合多种装饰手法,赋予金银器不同的外观效果和风格特征。

江宁博物馆藏“双凤双鱼纹金饰件”三国两晋南北朝时期,金银器皿仍不多见,南方金银器主要为饰件。

制作工艺基本是在汉代的基础上有所精进,具体有锤揲、镶嵌、镂空、錾刻、焊接等。

尤其是金珠细工和镶嵌的结合,成为这一时期金银器工艺的显著特征。

据文献记载,步摇在三国两晋南北朝时期相当流行,考古发现的步摇多为金质,称为“金步摇”。

《金珰与步摇—汉晋命妇冠饰试探》一文作者认为在不少魏晋南北朝的墓葬中,考古工作者经常会在女性墓主头部附近发现出土有金饰件,基本可以肯定是头部饰件,且上不还有小孔,可以缀系下来,符合步摇特点。

《晋书·礼志》记载亲蚕之日“皇后着十二笄步摇”。

可知皇后头戴假发,假发之上是步摇,步摇的大致情况是:假发正中是一黄金饰件,以黄金饰件为中心,将成串的白珠像桂枝那样摆放好,从发簪或珠串上垂下许多鸟兽形的饰件,饰件会镶嵌翡翠象征毛羽。

江宁博物馆藏有一件东晋时期的“双凤双鱼纹金饰件”,可能即为步摇构件,采用的是典型的金珠细工和镶嵌结合的工艺。

器物为三角形,背衬金箔片,长7厘米,宽4.6厘米,重9克。

金饰底端为双鱼衔胜,胜上面立一对凤凰,鱼眼镶嵌绿松石,两侧饰水珠纹,其中两滴水珠中尚存镶嵌的绿松石。

所有主辅纹上均满焊细密的金粟粒。

文 图/丁梦婷纹饰与工艺凤鸟纹早在商周青铜器上便出现了,人们把凤当作保护神进行崇拜,将凤与幸福的瑞兽等同视之。

东晋时期还普遍流行把凤当作祥瑞的象征来祈福,因此在东晋墓中常发现有双凤纹、双凤衔胜纹样的金饰件。

如南京雨花台区后头山东晋墓中出土的对鸟金饰片,就有镂空相对的两只凤鸟,凤鸟展翅,腹部相连,鸟喙共衔一胜。

相对双鱼衔胜纹来说,凤鸟衔胜纹更为常见。

胜的造型,中圆如鼓,上下各有一个梯形与圆鼓相对,汉代最为流行,延续至两晋,属于头饰。

《山海经·西山经》中载“西王母其状如人”,“蓬发戴胜”。

作为祥瑞出现在汉画像以及其他装饰艺术中的胜,自是富含吉祥寓意。

南京郭家山东晋温氏家族墓、后头山东晋墓就出土有金胜数件。

中国工艺美术史复习资料工艺美术是美学与生活的结合,是艺术与科学的产儿,和人民生活紧密相连,通过衣食住行等生活各方面给予人民。

种类分为生活用品和装饰观赏品两类。

生活用品分为:花布,陶瓷,家具。

双重属性:物质生产(要紧矛盾):使用性,有用性,社会经济。

社会生产有关。

精神生产:审美性,与生产力政治文化有关。

我国的原始社会,大约从170万年前元谋人开始到公元前21世纪夏朝建立前期为主。

当时人类使用的工具:打制粗糙-旧石器磨制-新石器生产活动:渔猎-畜牧-犁耕进而产生专业化的手工业。

黄河:仰韶文化长江:半坡文化(彩陶)在原始社会里没有财产,没有剥削,压迫也没有,阶级分化以后由于生产力进展,私有制产生,贫富分化,阶级逐步形成,原始社会逐步瓦解。

(人工取火,房屋,陪葬,衣服,树皮,树叶)。

原始社会最具代表的艺术;彩陶(仰韶文化)其产生和作用:恩格斯《家庭私有制及国家的起源》能够证明在许多地点也许是一切地点陶器的制作是由于在编织或木质的容器上涂上粘泥,使之能够耐火产生的。

在那样做时人们不久便发觉成形的粘土不要内部的粘土也能够用。

三个作用:1:关心人们生活的进化(储存,烧制,熟食关心人进化)2:陶是人类第一次以自己有意识的活动发觉的一种新物质)3:彩陶反映培养原始人的审美乐趣,亦给后人以启发。

陶器的制作:1:成形:选较细腻的黄土掺沙粒等防止爆裂。

论制(手拉胚):产生于父系社会后期,用于做黑陶手工:早期手捏,小型器皿,泥条盘筑,大中型器物:搓条,垒形,捏紧,抹光2:表面加工:压制,加陶衣,彩绘(黑红,褐石),压印,贴膜3:窑烧:温度800摄氏度红陶(彩陶偏黄)-灰陶(几何印纹陶)-黑陶(蛋壳陶黑光薄)-白陶(高岭土类似青铜器)北京猿人是最早用火的人。

彩陶是指一种泛有黑色红色的装饰花纹的红褐色或棕黄色的陶器,用手捏制在黄河中上游河南河北山西陕西甘肃青海有仰韶文化淮河黄河下游,长江中下游:河姆渡文化,曲家流文化,大汶口文化,青连港文化。