环境监测过程质量控制作业指导书

- 格式:doc

- 大小:25.96 KB

- 文档页数:6

环境监测作业指导书一、引言环境监测是指对某一区域内的大气、水、土壤等环境要素进行实时检测和监测的活动,旨在评估环境质量、监测环境变化并为环境管理提供数据支持。

本指导书旨在为环境监测作业提供详细的指导和要求,确保监测工作的准确性、可靠性和一致性。

二、监测计划1. 监测目标环境监测的目标是评估特定区域内的环境质量,并了解环境变化趋势,既可以关注单一环境要素,也可以综合多个环境要素。

监测目标应明确,可操作,并与环境保护和管理的需要相对应。

2. 监测方案根据监测目标和要求,建立详细的监测方案。

包括但不限于监测频率、监测方法、监测设备和仪器的选择、样品采集和保存等内容。

在编制监测方案时,应充分考虑监测的可行性、精确性和经济性。

3. 质量控制质量控制是环境监测工作的重要环节,能够保证监测数据的准确性和可比性。

质量控制措施包括质量保证和质量评价。

监测人员应具备相关培训,并执行质控程序,记录和报告质量控制的结果。

三、监测实施1. 采样方法选择适当的采样方法是保证样品质量的关键步骤。

在环境监测中,采样方法直接影响监测结果的准确性。

监测人员应了解各类样品的采样方法,并根据监测目标和要求进行选择。

2. 采样设备和仪器根据监测方案的要求,合理选择和使用采样设备和仪器。

在采样设备的选择中,应考虑到设备的精确度、灵敏度和稳定性等因素。

同时,仪器的校准和维护也是保证监测结果准确性的关键。

3. 样品采集和保存监测人员应按照采样方案的要求进行样品采集,并注意采样过程中的卫生和安全。

采样结束后,应妥善保存样品,避免污染和损坏。

四、数据处理和分析1. 数据处理监测数据应进行及时、准确的录入和处理。

监测人员应熟悉相关数据处理软件,并按照质量控制程序对数据进行筛选、去除异常值、归一化等处理。

2. 数据分析根据监测数据,进行数据分析和解释。

数据分析可以采用统计学方法、趋势分析、空间分析等。

监测人员应具备相关的数据分析技能,并能够合理解读监测数据,为环境评价和决策提供依据。

目录目录环境空气质量评价城市点布设及管理规程1.目的为规范环境空气质量评价城市点的布设,明确点位增加、变更、撤消要求,规定点位管理程序。

2.适用范围适用于环境空气质量评价城市点的布设、增加、变更、撤消、审批等管理。

3.点位布设3.1 定义环境空气质量评价城市点,是以监测城市建成区的空气质量整体状况和变化趋势为目的而设置的监测点,参与城市环境空气质量评价。

其设置的最少数量由城市建成区面积和人口数量确定。

每个环境空气质量评价城市点代表范围一般为半径500 米至4 千米,有时也可扩大到半径 4 千米至几十千米(如对于空气污染物浓度较低,其空间变化较小的地区)的范围。

可简称城市点。

3.2 点位数量要求各个城市环境空气质量评价城市点的最少数量应符合表1 的要求。

按建成区城市人口和建成区面积确定的最少监测点位数不同时,取两者中的较大值。

表 1 环境空气质量评价城市点设置数量要求3.3 布设原则城市点的布设要保证点位具有代表性、可比性、整体性、前瞻性和稳定性的原则,其中代表性、可比性是质量控制的重点。

(1)代表性:具有较好的代表性,能客观反映一定空间范围内的环境空气质量水平和变化规律,客观评价城市、区域环境空气状况,污染源对环境空气质量影响,满足为公众提供环境空气状况健康指引的需求。

(2)可比性:监测点设置条件尽可能一致,各个监测点获取的数据具有可比性。

(3)整体性:环境空气质量评价城市点应考虑城市自然地理、气象等综合环境因素,以及工业布局、人口分布等社会经济特点,在布局上应反映城市主要功能区和主要大气污染源的空气质量现状及变化趋势,从整体出发合理布局,监测点之间相互协调。

(4)前瞻性:应结合城乡建设规划考虑监测点的布设,使确定的监测点能兼顾未来城乡空间格局变化趋势。

(5)稳定性:监测点位置一经确定,原则上不应变更,以保证监测资料的连续性和可比性。

3.4 布设要求(1)位于各城市的建成区内,并相对均匀分布,覆盖全部建成区。

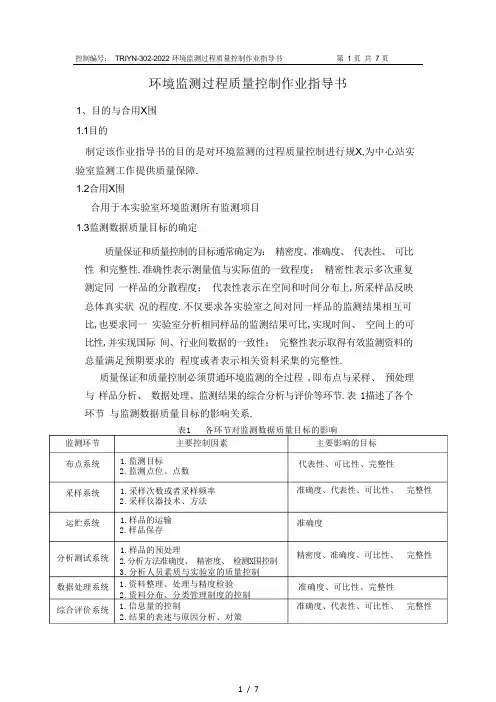

.控制编号:TRIYN-302-2022 环境监测过程质量控制作业指导书第1 页共7 页环境监测过程质量控制作业指导书1、目的与合用X围1.1目的制定该作业指导书的目的是对环境监测的过程质量控制进行规X,为中心站实验室监测工作提供质量保障.1.2合用X围合用于本实验室环境监测所有监测项目1.3监测数据质量目标的确定质量保证和质量控制的目标通常确定为:精密度、准确度、代表性、可比性和完整性.准确性表示测量值与实际值的一致程度;精密性表示多次重复测定同一样品的分散程度;代表性表示在空间和时间分布上,所采样品反映总体真实状况的程度.不仅要求各实验室之间对同一样品的监测结果相互可比,也要求同一实验室分析相同样品的监测结果可比,实现时间、空间上的可比性,并实现国际间、行业间数据的一致性;完整性表示取得有效监测资料的总量满足预期要求的程度或者表示相关资料采集的完整性.质量保证和质量控制必须贯通环境监测的全过程 ,即布点与采样、预处理与样品分析、数据处理、监测结果的综合分析与评价等环节.表 1描述了各个环节与监测数据质量目标的影响关系.表1 各环节对监测数据质量目标的影响主要控制因素1.监测目标2.监测点位、点数1.采样次数或者采样频率2.采样仪器技术、方法1.样品的运输2.样品保存1.样品的预处理2.分析方法准确度、精密度、检测X围控制3.分析人员素质与实验室的质量控制1.资料整理、处理与精度检验2.资料分布、分类管理制度的控制1.信息量的控制2.结果的表述与原因分析、对策主要影响的目标代表性、可比性、完整性准确度、代表性、可比性、完整性准确度精密度、准确度、可比性、完整性准确度、可比性、完整性准确度、代表性、可比性、完整性监测环节布点系统采样系统运贮系统分析测试系统数据处理系统综合评价系统控制编号:TRIYN-302-2022 环境监测过程质量控制作业指导书第2 页共7 页1.4质量管理体系的建立、计量认证和实验室认可质量保证〔QA〕和质量控〔QC〕是贯通环境监测全过程的技术手段和管理程序,其目的也是为了出具"五性〞的环境监测数据.为了更好的实现全面质量管理,使质量保证和质量控制的作用得到最大的发挥,刻不容缓的需要建立相应的质量管理体系,并进行计量认证和实验室认可,从而使监测数据具有法律作用.依据《实验室资质认定评审准则》或者/和《检测和校准实验室能力认可准则〔CNAS-CL01:2022〕〔等同采用ISO/IEC 17025:2005〕建立相应的质量管理体系,并以此体系进行计量认证和实验室认可,使整个环境监测工作在质量管理体系的控制下高效、规X的运作.2、样品采集2.1 根据监测方案所确定的采样点位、污染物项目、频次、时间和方法进行采样.必要时制订采样计划, 内容包括:采样时间和路线、采样人员和分工、采样器材、交通工具以与安全保障等.2.2 采样人员应充分了解监测任务的目的和要求, 了解监测点位的周边情况,掌握采样方法、监测项目、采样质量保证措施、样品的保存技术和采样量等,做好采样前的准备.2.3 采集样品时,应满足相应的规X要求,并对采样准备工作和采样过程实行必要的质量监督.需要时,可使用定位仪或者照像机等辅助设备证实采样点位置.2.4 样品管理2.4.1 样品运输与交接样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定,避免沾污、损失和丢失.样品接收、核查和发放各环节应受控;样品交接记录、样品标签与其包装应完整.若发现样品有异常或者处于损坏状态,应如实记录,并尽快采取相关处理措施,必要时重新采样.2.4.2 样品保存样品应分区存放,并有明显标志, 以免混淆.样品保存条件应符合相关标准或者技术规X要求.3、实验室分析质量控制3.1 内部质量控制监测人员应执行相应监测方法中的质量保证与质量控制规定,此外还可以采取以下内部质量控制措施.3.1.1 空白样品空白样品〔包括全程序空白、采样器具空白、运输空白、现场空白和实验室空控制编号:TRIYN-302-2022 环境监测过程质量控制作业指导书第3 页共7 页白等〕测定结果普通应低于方法检出限.普通情况下,不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果.3.1.2 校准曲线采用校准曲线法进行定量分析时,仅限在其线性X围内使用.必要时,对校准曲线的相关性、精密度和置信区间进行统计分析,检验斜率、截距和相关系数是否满足标准方法的要求.若不满足,需从分析方法、仪器设备、量器、试剂和操作等方面查找原因,改进后重新绘制校准曲线.校准曲线不得长期使用,不得相互借用. 普通情况下,校准曲线应与样品测定同时进行.3.1.3 方法检出限和测定下限开展新的监测项目前,应通过实验确定方法检出限,并满足方法要求.方法检出限和测定下限的计算方法执行HJ 168.3.1.4 平行样测定应按方法要求随机抽取一定比例的样品做平行样品测定.3.1.5 加标回收率测定加标回收实验包括空白加标、基体加标与基体加标平行等.空白加标在与样品相同的前处理和测定条件下进行分析.基体加标和基体加标平行是在样品前处理之前加标,加标样品与样品在相同的前处理和测定条件下进行分析.在实际应用时应注意加标物质的形态、加标量和加标的基体.加标量普通为样品浓度的0.5~3 倍,且加标后的总浓度不应超过分析方法的测定上限.样品中待测物浓度在方法检出限附近时,加标量应控制在校准曲线的低浓度X围.加标后样品体积应无显著变化,否则应在计算回收率时考虑这项因素.每批相同基体类型的样品应随机抽取一定比例样品进行加标回收与其平行样测定.3.1.6 标准样品/有证标准物质测定监测工作中应使用标准样品/有证标准物质或者能够溯源到国家基准的物质.应有标准样品/有证标准物质的管理程序,对其购置、核查、使用、运输、存储和安全处置等进行规定.标准样品/有证标准物质应与样品同步测定.进行质量控制时, 标准样品/有证标准物质不应与绘制校准曲线的标准溶液来源相同.应尽可能选择与样品基体类似的标准样品/有证标准物质进行测定,用于评价分析方法的准确度或者检查实验室〔或者操作人员〕是否存在系统误差.控制编号:TRIYN-302-2022 环境监测过程质量控制作业指导书第4 页共7 页3.1.7 质量控制图常用的质量控制图有均值-标准差控制图和均值-极差控制图等,在应用上分空白值控制图、平行样控制图和加标回收率控制图等,相关内容执行GB/T 4091. 日常分析时,质量控制样品与被测样品同时进行分析,将质量控制样品的测定结果标于质量控制图中,判断分析过程是否处于受控状态.测定值落在中心附近、上下警告线之内,则表示分析正常,此批样品测定结果可靠;如果测定值落在上下控制线之外,表示分析失控,测定结果不可信,应检查原因,纠正后重新测定;如果测定值落在上下警告线和上下控制线之间,虽分析结果可接受,但有失控倾向,应予以注意.3.1.8 方法比对或者仪器比对对同一样品或者一组样品可用不同的方法或者不同的仪器进行比对测定分析, 以检查分析结果的一致性.3.2 外部质量控制外部质量控制指本机构内质量管理人员对监测人员或者行政主管部门和上级环境监测机构对下级机构监测活动的质量控制,可采取以下措施:3.2.1 密码平行样质量管理人员根据实际情况,按一定比例随机抽取样品作为密码平行样,交付监测人员进行测定.若平行样测定偏差超出规定允许偏差X围,应在样品有效保存期内补测;若补测结果仍超出规定的允许偏差,说明该批次样品测定结果失控,应查找原因,纠正后重新测定,必要时重新采样.3.2.2 密码质量控制样与密码加标样由质量管理人员使用有证标准样品/标准物质作为密码质量控制样品,或者在随机抽取的规样品中加入适量标准样品/标准物质制成密码加标样,交付监测人员进行测定.如果质量控制样品的测定结果在给定的不确定度X围内,则说明该批次样品测定结果受控.反之,该批次样品测定结果作废,应查找原因,纠正后重新测定. 3.2.3 人员比对不同分析人员采用同一分析方法、在同样的条件下对同一样品进行测定, 比对结果应达到相应的质量控制要求.控制编号:TRIYN-302-2022 环境监测过程质量控制作业指导书第 5 页共7 页3.2.4 实验室间比对可采用能力验证、比对测试或者质量控制考核等方式进行实验室间比对,证明各实验室间的监测数据的可比性.3..2.5 留样复测对于稳定的、测定过的样品保存一定时间后,若仍在测定有效期内,可进行重新测定.将两次测定结果进行比较, 以评价该样品测定结果的可靠性.3.3数据处理3.3.1 应保证监测数据的完整性,确保全面、客观地反映监测结果.不得利用数据有效性规则,达到不正当的目的;不得选择性地舍弃不利数据,人为干预监测和评价结果.3.3.2 有效数字与数值修约3.2.1 数值修约和计算按照GB/T 8170 和相关环境监测分析方法标准的要求执行.3.3.2 记录测定数值时,应同时考虑计量器具的精密度、准确度和读数误差.对检定合格的计量器具,有效数字位数可以记录到最小分度值,最多保留一位不确定数字.3.3.3 精密度普通只取1~2 位有效数字.3.3.4 校准曲线相关系数只舍不入,保留到小数点后第一个非9 数字.如果小数点后多于4个9,最多保留 4 位.校准曲线斜率的有效位数,应与自变量的有效数字位数相等.校准曲线截距的最后一位数,应与因变量的最后一位数取齐. 3.3.4异常值的判断和处理异常值的判断和处理执行GB/T 4883,当浮现异常高值时,应查找原因,原因不明的异常高值不应随意剔除.3.3.5数据校核与审核3.3.5.1 应对原始数据和拷贝数据进行校核.对可疑数据,应与样品分析的原始记录进行校对.3.3.5.2 监测原始记录应有监测人员和校核人员的签名.监测人员负责填写原始记录;校核人员应检查数据记录是否完整、誊写或者录入计算机时是否有误、数据是否异常等,并考虑以下因素:监测方法、监测条件、数据的有效位数、数据计控制编号:TRIYN-302-2022 环境监测过程质量控制作业指导书第6 页共7 页算和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等.3.3.5.3 审核人员应对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核,重点考虑以下因素:监测点位;监测工况;与历史数据的比较;总量与分量的逻辑关系;同一监测点位的同一监测因子,连续多次监测结果之间的变化趋势;同一监测点位、同一时间〔段〕的样品,有关联的监测因子分析结果的相关性和合理性等.4、监测结果的表示4.1 监测结果应采用法定计量单位.4.2 平行样的测定结果在允许偏差X围内时,用其平均值报告测定结果.4.3 监测结果低于方法检出限时,用"ND〞表示,并注明"ND〞表示未检出, 同时给出方法检出限值.4.4 需要时,应给出监测结果的不确定度X围.5、监测报告<见附录A>5.1 监测报告应包含下列信息:——报告标题与其他标志;——监测性质〔委托、监督等〕;——报告编制单位名称、地址、联系方式、编制时间,采样〔监测〕现场的地点〔必要时〕;——委托单位或者受检单位名称、地址、联系方式;——报告统一编号〔惟一性标志〕,总页数和页码;——监测目的、监测依据〔依据的文件名和编号〕;——样品的标志:样品名称、类别和监测项目等必要的描述,若为委托样,应特殊予以注明;——样品接收和测试日期;——需要时,列出采样与分析人员,监测所使用的主要仪器名称、型号与品牌;——监测结果:按监测方法的要求报出结果,包括监测值和计量单位等信息;——报告编制人员、审核人员、授权签字人的签名和签发日期;控制编号:TRIYN-302-2022 环境监测过程质量控制作业指导书第7 页共7 页——监测委托情况〔委托方、委托内容和项目等〕;——需要时,应注明监测结果仅对样品或者批次有效的声明.5.2 当需对监测结果做出解释时,监测报告中还应包括下列信息:——对监测方法的偏离、增添或者删节, 以与特殊监测条件〔如环境条件的说明〕;——当委托单位〔或者受检单位〕有特殊要求时,应包括测量不确定度的信息;——质量保证与质量控制:监测报告中应包含质量保证措施和质量控制数据的统计结果和结论;——需要时,提出其他意见和解释;——特定方法、委托单位〔或者受检单位〕要求的附加信息.5.3 对含采样结果在内的监测报告,还应包括下列信息:——采样日期;——采集样品的名称、类别、性质和监测项目;——采样地点〔必要时, 附点位布置图或者照片〕;——采样方案或者程序的说明等;——若采样过程中的环境条件〔如生产工况、环保设施运行情况、采样点周围情况、天气状况等〕可能影响监测结果时,应附详细说明;——列出与采样方法或者程序有关的标准或者规X,以与对这些规X 的偏离、增添或者删节时的说明;——需要时,增加项目工程建设、生产工艺、污染物的产生与管理介绍等;——其他信息包括监测全过程质量控制和质量保证情况、有关图表和引用资料、必要的建议等.日期:日期:日期:------------------------正文结束------------------------。

环境监测数据分析作业指导书一、背景介绍环境监测是对环境中各种物质、能量和生物的定性和定量观测、记录和评价,旨在了解环境质量状况,为环境保护和管理提供科学依据。

环境监测数据分析是对收集到的环境监测数据进行处理和分析,以得出合理的结论和建议。

本次作业指导书将为你提供环境监测数据分析的指导方法和步骤。

二、数据处理1. 数据清洗环境监测数据的准确性和完整性对于后续的分析非常重要。

在进行数据分析之前,需要先对数据进行清洗,包括去除异常值、填补缺失值等。

异常值可能是由于设备故障或人为因素引起的,需要通过合理的方法进行判断和处理。

对于缺失值,可以通过插值法进行填补,如线性插值、多重插补等。

2. 数据转换某些数据的分布可能不满足正态分布的要求,为了满足分析的前提条件,可以对数据进行转换。

常用的数据转换方法包括对数转换、平方根转换、指数转换等。

根据数据的实际情况选择合适的转换方法,并进行相应的操作。

三、数据分析1. 描述统计分析描述统计分析是对环境监测数据进行总结和描述的方法。

通过计算均值、标准差、最小值、最大值等统计指标,可以对数据的集中趋势和离散程度进行描述。

此外,还可以通过绘制直方图、箱线图等图表来展示数据的分布情况。

2. 相关性分析相关性分析可以用来研究环境监测数据之间的相关程度。

通过计算相关系数(如Pearson相关系数、Spearman相关系数等),可以判断两个变量之间的线性关系是否显著。

此外,还可以利用散点图来直观地表示两个变量之间的关系。

3. 回归分析回归分析是用来研究自变量与因变量之间关系的方法。

通过建立数学模型,可以预测因变量的取值。

在环境监测数据分析中,可以利用回归分析来研究环境因素对某个指标的影响程度。

常用的回归方法包括线性回归、多项式回归、逐步回归等。

四、结果解释与评估在进行数据分析后,需要对结果进行解释和评估。

解释分析结果时,要注意结果的可靠性和可解释性。

要针对问题提出合理的解释,并结合实际情况给出相应的建议。

环境工程监测作业指导书一、前言环境工程监测是环境保护领域的重要任务,通过对环境因素进行科学监测,确定环境质量状况,为环境保护提供数据支持。

本文将为环境工程监测人员提供一份详细的作业指导书,以指导他们在实践中的监测工作。

二、监测设备准备在进行环境工程监测之前,首先需要准备以下设备:1. 温湿度计:用于测量环境中的温度和湿度,选择精确可靠的温湿度计进行监测工作;2. PH计:用于测量环境中液体的酸碱度,确保选择合适的PH计进行监测;3. 气体采样器:可采集空气中的有害气体,确保选择可靠的气体采样器进行监测;4. 水质监测设备:根据不同场合选择合适的设备,如PH计、溶解氧仪、浊度计等;5. 数据记录器:记录监测数据的设备,确保选择可靠性高的数据记录器。

三、监测方法1. 空气质量监测- 使用气体采样器采集空气中有害气体样品;- 将采样器连接到气体分析仪,分析样品中各项指标的浓度;- 根据监测结果,评估空气质量是否达标。

2. 水质监测- 选择合适的水质监测点位,遵循监测规范进行采样;- 使用水质监测设备对采样水样的酸碱度、溶解氧、浊度等指标进行测量;- 根据监测结果,评估水体的质量状况。

3. 噪声监测- 定位需要监测的噪声源,设置合适的监测点位;- 使用噪声计对目标区域的噪声进行测量;- 根据监测结果,评估噪声是否超出规定标准。

四、数据处理与分析1. 数据记录- 使用数据记录器对监测期间的数据进行记录;- 记录的数据应包括监测时间、监测地点、监测指标等。

2. 数据处理- 根据监测数据,进行数据分析和处理;- 基于数据分析结果,绘制相应的图表和统计数据。

3. 分析结果- 对监测数据进行结果分析,判断监测对象是否达到相关监测标准;- 根据监测结果,提出相关问题的解决方法和建议。

五、监测报告撰写1. 报告结构- 标题页:包含监测项目名称、监测地点、监测时间等基本信息;- 摘要:对监测过程和结果进行简要概括;- 监测目的和背景:明确监测目的和背景信息;- 监测方法:详细描述监测方法和使用的设备;- 数据分析:对监测数据进行处理和分析,列出相应的图表和统计数据;- 结论与建议:根据监测结果提出相应的结论和建议。

0 目录0.1 确保监测站监测业务独立性和公正性声明0.2 公正性声明0.3 质量手册发布令0.4 监测站简介0.5 质量手册的管理0.6 编写页0.7 修改页1 范围1.1 概述1.2 适用范围1.3 删减的要求2引用标准和法规2.1 引用的标准2.2 引用的法律、法规3定义和缩略语4 管理要求4.1 组织4.1.1 总则4.1.2 组织机构4.1.3 权利委派4.1.4 职责与权限4.1.5 比对和能力验证4.2管理体系4.2.1 总则4.2.2 职责4.2.3 管理体系的建立4.2.4 体系文件4.2.5 质量方针4.2.6 质量目标4.2.7 质量承诺4.2.8 质量方针、质量目标及承诺的内部沟通4.2.9 管理体系的保持和改进4.3 文件控制4.4 要求、标书和合同的评审4.5 服务和供应品的采购4.6 客户服务4.7 投诉4.8 不符合检测和/或校准工作的控制4.9改进4.10 纠正措施4.11 预防措施4.12 记录的控制4.13 内部审核4.14 管理评审5 技术要求5.1 总则5.2 人员5.3 设施和环境条件5.4 检测和校准方法及方法的确认5.5设备5.6测量溯源性5.7抽样5.8检测和校准物品(样品)的处置5.9检测和校准结果质量的保证5.10结果报告附件1:监测站组织结构图附件2:监测站管理体系职能分配表附件3:质量保证体系框图附件4:程序文件清单附件5:监测站平面图附件6:仪器设备一览表根据CNAS-CL01:2006 idt ISO/IEC 17025:2005《检测和校准实验室能力认可准则》要求:“实验室或其所在组织应是一个能够承担法律责任的实体”。

实验室及其员工不会受到任何可能影响其技术公正性的来自商业、财务和其他方面的压力和影响,以保证实验室的公正地位。

据此,我代表********,就监测站监测业务的公正性作如下声明:监测站是********的下属单位,受总经理班子领导,公司各单位不得干涉监测站的监测业务,确保其监测工作的公正性和独立性,并为保障监测站的监测业务正常进行,提供必要的服务和资源。

环境监测作业指导书1 目的1.1 准确、快速测定地面水和工业废水中pH、悬浮物、挥发酚、氰化物、COD、油类、氨氮、重金属、六价铬等项目,使废水污染物控制在《钢铁工业水污染物排放标准》之内,有效地保护好环境。

1.2 确保环境空气中PM10、二氧化硫、二氧化氮、降尘的监测数据质量,防止监测过程造成污染环境。

1.3 准确测定企业厂界噪声,防止企业噪声对环境造成污染,为噪声治理和评价提供依据。

1.4 监测工业窑炉、烟囱口及排气筒排放的粉(烟)尘等有害物质是否符合国家或地方现行排放标准,评价净化装置的性能和使用情况、污染防治措施的效益,为空气质量管理与评价提供依据。

2 适用范围适用于本公司范围内:地面水、工业废水中pH、悬浮物、挥发酚、氰化物、COD、油类、氨氮、重金属、六价铬、环境空气中PM10、二氧化硫、二氧化氮、降尘的测定、厂界噪声的, 工业窑炉、烟囱口及排气筒排放的粉(烟)尘等有害物质等项目的测定。

3 管理职责监测人员负责试剂配制、玻璃器皿的清洁卫生及分析废液、废弃物的收集、分类处理;负责监测仪器的调试、保养和日常维护;负责计算填报监测原始记录、分析结果。

严格按操作规程和标准分析监测,监测数据实行三级审核后由站长报出。

4 工作程序按年度工作计划开展对废水、环境空气、噪声、降尘、工业窑炉、烟囱口及排气筒排放的粉(烟)尘进行监测,工业废水监测如有超标情况,则对超标项进行跟踪采样监测,凡是超标数据及时通报相关部门,作好《信息交流台帐》的记录。

4.1 pH测定4.1.1 试剂pH标准缓冲溶液(pH 6.865、pH 9.180 25℃),当被测样品pH过高或过低时,应考虑配制与其pH值相近似的标准溶液校正仪器。

4.1.2仪器酸度计或离子活度计,玻璃电极与甘汞电极、复合电极。

4.1.3 样品保存最好现场测定。

否则,应在采样后把样品保持在0-4℃,并在采样后6h之内进行测定。

4.1.4 仪器校准操作程序按仪器说明书进行,水样与标准溶液温度必须是同一温度,记录测定温度,并将仪器温度补偿旋钮调至该温度上。

XXXX有限公司受控状态:受控■非受控□受控章:发放编号:总页数: 161页(含封面)质量手册(2.0/1版)XXXX有限公司发布日期:XXXX年XX月XX日实施日期:XXXX年XX月XX日日2345《质量手册》(第2.0/1版)批准令为了保证本公司检验检测工作的质量,确保检验检测数据的公正性、准确性和科学性,现依据《检验检测机构资质认定管理办法》(质检总局令第163号)、RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》等文件,编制了适用于本公司检验检测工作的质量管理体系文件。

经过半年多时间的运行,情况基本正常。

为保持质量管理体系的适宜性、充分性和有效性,再次对《质量手册》、《程序文件》等进行了修订。

本《质量手册》(第2.0/1版)及相关的其他体系文件已经审定,予以发布,自XXXX年XX月XX日日起实施。

《质量手册》(第2.0/1版)阐明了本公司的质量方针、质量目标,全面描述了本公司检验检测工作的质量管理体系,是本公司检验检测活动质量管理体系有效运行的纲领性、指导性文件,全体员工必须认真学习并遵照执行!XXXX有限公司总经理:XXXX年XX月XX日6公正性声明和承诺XXXX有限公司,作为第三方环境检验检测机构,为确保检验检测的公正性,特做如下声明并承诺:1、本公司是依法注册成立、并取得资质认定的独立法人检验检测机构,对其出具的检验检测数据(报告)负责,对涉及违反相关法律法规规定的承担相应法律责任。

因自身原因导致检验检测数据出现错误、不准确或者其他后果的,本公司承担相应解释、召回报告的后果,并承担赔偿责任。

2、本公司及其人员从事检验检测活动,遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国计量法》等相关法律法规,遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则,恪守职业道德,承担社会责任。

3、本公司建立和保持维护其公正和诚信的程序。

环境监测实验作业指导书【环境监测实验作业指导书】一、实验目的本实验旨在帮助学生了解环境监测的基本概念和方法,并培养学生的实验操作能力。

二、实验器材和试剂1. 环境监测设备:包括空气质量检测仪、水质监测仪等。

2. 采样容器:例如空气样品采集瓶、水样采集瓶等。

3. 标准物质:包括空气标准物质、水质标准物质等。

4. 实验仪器:如pH计、电导率仪等。

5. 其他辅助器材和试剂。

三、实验步骤1. 确定实验目的并选择适当的环境监测设备,如需要监测空气质量,则选择空气质量检测仪。

2. 准备好采样容器,并清洗干净,确保无杂质的干扰。

3. 校准实验仪器,例如使用标准气体校准空气质量检测仪,校准pH计等。

4. 根据实验要求选择取样点位,并进行采样。

如需要监测室内空气质量,则在不同房间进行采样。

a) 空气采样:打开空气质量检测仪,根据仪器指示进行采样,将样品采集瓶置于适当位置。

b) 水样采样:使用水样采集瓶,将待测水样采集到瓶中。

5. 将采样容器密封并标记好采样点位、时间等信息,确保样品不受污染。

6. 将采集到的样品送至实验室,或者根据实验要求进行现场分析。

7. 根据实验要求进行各项分析,如使用pH计测试水样的酸碱度,使用电导率仪测试水样的电导率等。

8. 记录实验结果并对数据进行统计和分析,后续可以制作相关数学图表进行展示。

9. 按照实验要求对实验器材和试剂进行清洗和储存。

四、实验安全注意事项1. 严格遵守实验室安全规定,并佩戴相应的防护用品,如实验手套、眼镜等。

2. 操作时注意不要弄破采样容器,以免造成污染。

3. 使用实验仪器时,遵循正确的操作方法和步骤,以免发生意外事故。

4. 样品采集过程中,要注意环境因素的干扰,如风力、温度等。

5. 实验结束后,要妥善处理并储存实验器材和试剂,保持实验室的整洁和安全。

五、实验结果分析根据实验所得数据,可以比较不同样品的环境参数,例如不同地点的空气质量、水体的酸碱度等。

利用统计和图表分析,可以得出对环境质量的评价和建议。

环境监测技术作业指导书一、背景介绍环境监测技术是一门关于环境状况、污染物浓度和环境影响的监测、分析和评估的学科。

随着人类对环境问题重视程度的提高,环境监测技术在实践中起到越来越关键的作用。

为了帮助学生更好地学习和掌握环境监测技术,特编写本作业指导书,旨在提供清晰的指导和实践要求。

二、作业概述本作业旨在让学生通过调查研究和实践掌握环境监测技术的基本原理、方法和仪器设备,并能够独立设计和实施一个环境监测项目。

具体要求如下:1. 调查研究:学生需要选择一个环境监测领域的课题进行调查研究。

可以选择大气环境、水环境或土壤环境等方面的课题。

通过文献查阅和现地调研,了解该领域的监测方法、仪器设备和数据处理技术。

2. 实验设计:学生需要根据调查研究的结果,设计一个完整的环境监测实验。

实验要求包括监测目标、监测方法、采样点布设、仪器设备选择和实验操作步骤等。

3. 实验实施:学生按照实验设计,开展实际的环境监测实验。

在实验过程中,要注意操作规范、数据准确性和安全问题。

4. 数据处理与分析:学生需要对实验获得的数据进行处理和分析。

可以使用统计方法、图表绘制等手段,得出合理的结论和推断。

5. 实验报告:学生需要编写一份完整的实验报告,包括调查研究、实验设计、实验结果、数据分析和结论等内容。

报告要求格式整洁,语句通顺,逻辑清晰。

三、作业要求和评分标准作业要求和评分标准如下:1. 调查研究(25%):对所选环境监测课题的调查研究的深度和广度。

2. 实验设计(25%):实验设计的合理性、完整性和创新性。

3. 实验实施(20%):实验操作的规范性、数据准确性和安全性。

4. 数据处理与分析(20%):数据处理和分析的准确性和合理性。

5. 实验报告(10%):实验报告的格式、语言表达和逻辑结构。

四、作业流程1. 学生选择环境监测领域的课题,并完成调查研究。

2. 学生设计环境监测实验,并得到指导教师的确认。

3. 学生按照实验设计进行实验,并记录实验数据。

环境监测数据处理作业指导书一、背景介绍环境监测是为了解和评估环境状况,帮助我们采取相应的保护措施。

在进行环境监测时,我们需要收集大量的数据,并对其进行处理和分析。

本作业指导书旨在帮助您正确处理环境监测数据,从而得出准确的结论和推断。

二、数据收集1. 数据来源在开始处理环境监测数据之前,需要确认数据来源。

数据可以来自各种渠道,如传感器、监测设备或者实地采样等。

2. 数据类型环境监测数据可以包括多种类型,如温度、湿度、空气质量指数等。

确保在数据处理过程中正确识别和分类数据类型。

三、数据处理步骤1. 数据清洗在进行数据分析之前,需要对数据进行清洗,即识别和解决数据中的错误、异常、重复或缺失值等问题。

这样可以确保数据的准确性和一致性。

2. 数据转换部分数据可能需要在不同单位之间进行转换,例如温度从摄氏度转换为华氏度。

确保在转换过程中使用正确的转换公式和参数。

3. 数据筛选根据需要,可以对数据进行筛选,选取特定时间段或特定区域内的数据进行分析。

确保筛选过程合理,并且不会对整体数据造成偏差。

四、数据分析方法1. 描述统计描述统计是对数据进行初步分析的方法之一。

可以通过计算均值、中位数、标准差等指标来了解数据的分布、变化和变异程度。

2. 统计检验在对环境监测数据进行比较或推断时,可以使用统计检验方法。

例如,可以使用t检验或方差分析检验两组数据之间是否存在显著差异。

3. 趋势分析趋势分析用于解释和预测数据的发展趋势和变化模式。

通过绘制折线图或柱状图,可以直观地展示数据的趋势和周期性变化。

4. 空间分析如果监测数据具有地理位置信息,可以使用空间分析方法。

通过地理信息系统(GIS)等工具,可以将数据可视化并进行空间关联分析。

五、结果呈现1. 图表在向他人或团队呈现数据处理结果时,可以使用图表来展示分析结果。

选择合适的图表类型,如折线图、柱状图或雷达图等。

2. 报告撰写当需要详细记录数据处理的过程和结果时,可以编写报告。

` 原始记录表目录pH、电导率测试原始记录离子选择性电极法分析原始记录色谱分析原始记录(I)色谱分析原始记录(II)吸收冷原子法分析原始记录荧光红外(非分散)分光光度法分析原始记录原子吸收分光光度法分析原始记录标准曲线和质控记录分光光度法原始记录容量分析法原始记录(I)容量分析法原始记录(II)五日生化需氧量分析原始记录(I)五日生化需氧量分析原始记录(II)重量法分析原始记录硫酸盐化速率分析原始记录标准溶液配制及标定记录一般试剂配制记录分析原始记录地表水采样和交接记录污染源废水采样和交接记录土壤采样和交接记录底质(底泥、沉积物)采样和交接记录水生生物采样和交接记录大气环境采样和交接记录大气环境采样和交接记录(24小时)大气降水采样和分析记录废(烟)气状态参数现场测试记录(I)烟尘及气态污染物现场测试记录(II)废气(烟尘)测定运算记录(III)噪声监测原始记录区域环境噪声测量原始记录工业企业厂界噪声测量原始记录铁路边界噪声测量原始记录交通噪声测量原始记录飞机噪声测量原始记录汽车污染物测试原始记录建设项目竣工环境保护验收监测现场勘察记录表样品委托单(站内)监测结果统计表建设项目竣工环境保护验收监测期间生产工况及处理设施运转情况记录现场监测(采样)和实验室分析原始记录交接单燃煤的煤质分析原始记录表废(烟)气状态参数现场测试记录(二噁英)实验室环境条件监控表样品保存条件监控表叶绿素a测定原始记录污染源臭气测定结果记录表室内空气现场监测(苯、TVOC)室内空气现场监测(甲醛、氨)室内空气现场监测(氡)室内空气监测(甲醛、苯系物)环境臭气测定结果记录表五日生化需氧量分析原始记录(Ⅲ)五日生化需氧量分析原始记录(Ⅳ)生化需氧量分析原始记录一氧化碳分析原始记录林格曼黑度原始记录表环境振动测量记录表pH、电导率测试原始记录项目名称 样品性质 分析项目 分析方法及来源 仪器名称及编号 电极常数 分析日期 室温 ℃ 标准缓冲液(Ⅰ)理论值 标准缓冲液(Ⅱ)理论值 标准缓冲液(Ⅲ)理论值pH 读 数 值 样 品 编 号水 温(℃) 第一次 第二次 样 品 pH 值电 导 率kt (μScm -1)25℃ 电 导 率ks (μScm -1)计算公式备注分析者 校对者 共 页 第 页离子选择电极法分析原始记录项目名称样品性质分析项目分析方法及来源仪器名称及编号分析日期水温℃缓冲液名称及加入量室温℃样品前处理取样量测得电位值(E)样品编号固体(g) 液体(mL) 气体(L)定容体积(mL)分取体积()稀释倍数第I次第II次平均值查曲线值()样品浓度()计算公式备注分析者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版项目名称 样品性质 分析方法及来源 分析日期 仪器名称及编号 样品前处理 室温 ℃ 湿度 %检测器色谱柱(固定相)温度条件流动相名称及流量()分析项目标准浓度保留时间峰高或峰面积检出限质控措施化合物名称化合物名称化合物名称化合物名称样品编号取样量()定容体积()响应值( )绝对量( )浓度( )响应值( )绝对量( )浓度( )响应值( )绝对量( )浓度( )响应值( )绝对量( )浓度( )计算公式备注分析者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版项目名称 分析条件 分析日期化合物名称 化合物名称化合物名称 化合物名称样 品 编 号取样量 ( ) 定容体积( )响应值( )绝对量( )浓 度( )响应值( )绝对量 ( ) 浓 度( )响应值( )绝对量( )浓 度( )响应值( )绝对量( ) 浓 度 ( )备注分析者 校对者 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版冷原子 法分析原始记录吸收荧光项目名称 样品性质 分析项目 分析方法及来源 分析日期 仪器名称及编号 载气名称及流量 气, ml/min 负高压 V 灯电流 mA 量程 室温 ℃ 湿度 %样品前处理取 样 量 样 品 编 号固体(g) 液体(mL) 气体(L)定容体积( mL)分取体积( mL )定容体积( mL ) 空 白 信号值 ( )样 品信号值( )减空白后信号值( )测定浓度( )样品浓度( )计算公式备注 分析者 校对者 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版红外(非分散)分光光度法分析原始记录项目名称分析项目分析方法及来源 分析日期仪器名称及编号 萃取液名称 比色皿 mm 参比液 室温 ℃ 湿度 % 样品前处理吸光值 A取样量样品编号固体(g) 液体(mL) 气体(L)萃取液体积(mL)分取体积( mL )定容体积( mL )稀释倍数3030cm-12960 cm-12930cm-1石油类测定结果( )动植物油测定结果( )计算公式校正系数X=Y=Z=F=备注分析者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版原子吸收分光光度法分析原始记录项目名称 样品性质 分析项目 分析日期 室温 ℃ 湿度 %分析方法名称及来源 仪器名称及编号仪器主要分析条件 样品前处理取样量样品编号固体(g) 液体(mL) 气体(L)定容体积( mL )分取体积(mL)稀释倍数空白吸光度(A O)样品吸光度(A)A-A O查曲线值( )样品浓度( )计算公式:备注:分析者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版标准曲线和质控记录项目名称 分析项目 分析条件 分析日期 室温 ℃湿度 %分 析 编 号 分 析 编 号 平均值标液加入体积(mL) 加标液浓度( )标准加入量(μg) 加标体积 ( mL ) 响 应 值(A) 加 标 量 ( ) 减空白后响应值测 得 值( ) 回 归 方 程 Y=bx+a b= a= 原样品测得值( ) 相 关 系 数 r=回 收 率 ( % ) 允许回收率(%)标准曲线备注加标 回 收 率检查结 果 评 判平 行 样 编 号 定 值( )测得浓度(mg/L) 测得值( ) 相 对 偏 差 (%)相 对 误 差(%)允许相对偏差(%) 允许相对误差(%) 平 行 样 检查结 果 评 判质 控样 检查 结 果 评 判计 算 公式备注分析者 校对者 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版分光光度法分析原始记录项目名称 样品性质 分析项目 分析日期 分析方法及来源 仪器名称及编号 标准溶液名称显色温度℃ 显色时间显色体积参比溶液测定波长nm 比色皿mm室温 ℃ 湿度 %样品编号取样体积或标态采气量(mL或L)稀释倍数吸光度AA-A O查曲线值( )样品浓度( )样品编号取样体积或标态采气量(mL或L)稀释倍数吸光度AA-A O查曲线值样品浓度( ) ( )标准曲线回归方程Y=bx+a b= a=线性相关系数r=计算公式分析者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版项目名称 样品性质 分析项目 分析日期 分析方法及来源 仪器名称及编号( )溶液的标定分 析 编 号 平均值( )溶液消耗量(mL)加标液浓度( )编号溶液 移 取 量(mL)V 始V 终V 终-V 始溶 液 浓 度( )加 标 体 积( mL) 加 标 量 ( ) 测 得 值( ) 原样品测得值 ( ) 回 收 率 ( % ) 允 许 回 收 率(%) 计算公式加标 回 收 率检 查结 果 评 判平 行 样 编 号定 值( )测得浓度(mg/L) 测 得 值( ) 相 对 偏 差 (%)相 对 误 差(%) 允许相对偏差(%) 允许相对误差( % ) 平行 样 检查结 果 评 判质控 样 检查结 果 评 判备注分析者 校对者 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版项目名称 样品性质 分析项目 分析日期 分析方法及来源 仪器名称及编号( )滴定溶液消耗量(mL )样 品样 品 编 号取样体积 ( ) 溶液移取量( )V 始V 终V 终- V 始减空白后消 耗 量样品浓度( )空白滴定消耗量(mL )计算公式备注 分析者 校对者 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版五日生化需氧量分析记录(II )项目名称 样品性质 分析方法及来源 仪器名称及编号 培养时间 月 日 时 至 月 日 时 培养箱温度 标准溶液浓度 稀释水制备日期 培养前分析日期 室温 ℃;培养后分析日期 室温 ℃标准溶液消耗量(mL ) 化 学 探 头 测 定 法 培 养 前培 养 后培 养 前培 养 前溶解氧浓度(mg/L )终读数 始读数用 量终读数 始读数用 量读数Ⅰ读数Ⅱ平均值读数Ⅰ读数Ⅱ 平均值培养前培养后稀释 水备注平 行 样 编 号定 值 (mg/L)平均值测得浓度(mg/L) 测 得 值 (mg/L) 相 对 偏 差(%)相 对 误差(%) 允许相对偏差(%) 允许相对误差(%)平行 样 检查结 果 评 判质控样检查 结 果 评 判序 号0 0123平均值 基准液体积(mL )空白溶液V 0V 1滴定记录 (mL ) ΔV相 对 偏 差(%)结 果 评 判标定Na 2S 2O 3浓度 ( )允许相对偏差(%)计算公式 分析者 校对者 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版五日生化需氧量分析记录(I)项目名称 样品性质 分析方法及来源 仪器名称及编号 培养时间月日时至月日时培养箱温度标准溶液浓度稀释水制备日期培养前分析日期室温℃;培养后分析日期室温℃标准溶液消耗量(m L)化学探头测定法培 养 前 培 养 后 培 养 前 培 养 后 溶解氧值 (mg/L)样 品 编 号 稀释比(f)培养瓶号始读数终读数用 量始读数终读数用 量读数Ⅰ读数Ⅱ平均值读数Ⅰ读数Ⅱ平均值培养前培养后水样BOD5浓 度(mg/L)分析者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版五日生化需氧量分析记录(Ⅳ)项目名称 样品性质 分析方法及来源 仪器名称及编号 培养时间月日时至月日培养箱温度稀释水制备日期培养前分析日期室温℃;培养后分析日期室温℃分析者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版五日生化需氧量分析记录(Ⅲ)项目名称 样品性质 分析方法及来源 仪器名称及编号 培养时间月日时至月日时培养箱温度稀释水制备日期培养前分析日期室温℃;培养后分析日期室温℃溶解氧值 (mg/L) 溶解氧值 (mg/L)样品编号 稀释比(f)培养瓶号培 养 前培 养 后水样BOD5浓 度(mg/L)样品编号稀释比(f)培养瓶号 培 养 前培 养 后水样BOD5浓 度(mg/L)分析者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版重量法分析原始记录项目名称 样品性质 分析项目 分析日期 室温 ℃ 湿度 % 分析方法及来源 仪器名称及编号称 重( 恒 重 )( g ) 样 品 编 号取样体积V ( ) 容器+滤膜+样品(滤筒+样品) 平 均 值W 1容 器+滤 膜(滤 筒)平 均 值W 0样品重量ΔW ( )样品浓度( )计算公式备注分析者 校对者 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版标准溶液配制及标定记录配制日期配制人标定日期滴定管规格及编号室温 ℃ 湿度 %基准溶液标准溶液基准液名称基准溶液浓度()试剂名称标准液名称标准溶液浓度()干燥条件℃小时℃小时序号00均值123均值序号 1 2312基准液体积(mL) 空白皿重+试剂重(W1) (g) 起始读数V0皿重+试剂重(W2)(g) 终止读数V1试剂重(W1-W2)(g)滴定记录( mL )实耗体积ΔV定容体积( mL )计算浓度()配 制 浓 度 ( ) 标定记录相对偏差(%)允许相对偏差(%)结果评判标样编号来源标准浓度稀释液移取体积定容体积储备液浓度移取体积定容体积使用液浓度1移取体积定容体积使用液浓度2计算公式有证标准物质配置移取体积定容体积使用液浓度3分析者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版一般试剂配制记录配制日期试剂名称试剂规格皿重( g )皿重+试剂( g )试剂净重( g )定容体积( mL )浓度( )适用项目有效期配制日期试剂名称试剂规格试剂移取体积( mL )定容体积( mL )浓度( )适用项目有效期备注配制者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版分析原始记录项目名称 样品性质 分析项目 分析方法及来源 仪器名称及编号 分析条件 分析日期 室温 ℃ 湿度 %样 品 编 号取样量( )分取量( )定容体积( )稀释倍数(过程)测 得 值( )平均值样品浓度( )计算备注分析者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版硫酸盐化速率分析原始记录项目名称 分析方法及来源 仪器名称及编号 检出限 mgSO 3/(100cm 2碱片·d) 碱片有效采样面积 cm2分析日期 室温 ℃ 湿度 %称 重 (mg)样 品 编 号 采 样 起 止 时 间天数d/n 采 样 前采 样 后增 重(mg)减空白后重 量(mg) 硫酸盐化速率 mg SO 3/(100cm 2碱片·d)计算公式备注分析者 校对者 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版地表水采样和交接记录项目名称 监测目的水域名称水域功能类别调查船(车)采样工具采样位置及层次采样日期天气气温℃采样者 DO分析者 pH分析者 校对者 送样时间 送样者 接样时间 接样者 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版污染源废水采样和交接记录项目名称 被测单位名称地址邮编电话采样方式:混合、连续、间歇、瞬时采样日期天气状况气温℃企业当事人签字采样者pH分析者送样者送样时间共页第页接样者接样时间浙江省环境监测中心站第二版土壤采样和交接记录项 目 名 称 采样点名称 采样日期及时间 断面深度及特征 类 型 母质类型 土 壤 性 状生物状况植被及耕作情况土表状况 农药肥料使用情况采 样 方 法 采 样 工 具 监 测 项 目 土 壤 层 次 样 品 编 号 颜 色污染状况周 围 环 境 及备 注采样者 送 样 者 送样时间接样者 接样时间 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版底质(底泥、沉积物)采样和交接记录项目名称 水域名称 水域功能类别 调查船 采样工具 采样方式 采样日期 天气 气温 ℃ 站 位 名 称 站 位 编 号 采 样 位 置 采 样 时 间 水 深(m) 样 品 编 号 嗅 味 颜 色 表 观 样品描述其 它生 物 状 况 周围环境情况(污 染 源)监 测 项 目备注采样者 送样者 送样时间 接样者 接样时间 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版水生生物采样和交接记录项目名称 水域名称 水域功能类别 调查船 采样工具 采样方式 采样日期 天气 气温 ℃采 样 地 点 采 样 时 间 样 品 种 类 样 品 编 号 采样位置 (m) 水 深(m) 样品现场保存措施:水 温(℃)流 速(m/s) 外 观 性 状(色、溴、浊) 样品描述透 明 度 (m)周 围 环 境 情 况( 污 染 源 )监 测 项 目备注采样者 送样者 送样时间 接样者 接样时间 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版大气环境采样和交接记录表项目名称 采样地点测点编号功能区类采样器名称及编号流量校准值校准人校准日期采样期间气象条件采样点序号测试项目样品编号采样起止时间采样流量(L/min)采样体积(L)标态体积(L) 风向风速(m/s)气温(℃)气压(Kpa)天气情况备注采样人员采样日期送样者送样日期接样者接样日期共页第页浙江省环境监测中心站第二版大气环境采样和交接记录(24小时)项目名称 采样地点 测点编号 功能区类 采样器名称及编号 流量校准值 校准人 校准日期采 样 期 间 气 象 条 件 样 品 编 号 测 试项 目 采 样 起 止 时 间采样时间( h )采 样 流 量 (L/min 标·干)采样体积(标·干)(L) 风 向风 速(m/s)气 温(℃)气 压(KPa)天 气情 况备注 采样者 送样者 送样时间 接样者 接样时间 采样者 送样者 送样时间 接样者 接样时间 采样者 送样者 送样时间 接样者 接样时间采样者 送样者 送样时间 接样者 接样时间 采样者 送样者 送样时间 接样者 接样时间 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版大气降水采样和分析记录项目名称 采样地点采样器名称及编号电导仪名称及编号电极常数酸度计名称及编号标准缓冲液(Ⅰ)理论值测得值;标准缓冲液(Ⅱ)理论值测得值;标准缓冲液(Ⅲ)理论测得值;降水起止时间降水期间气象条件采样日期起 止 样品编号降水类型采样容器截面积(cm2)样品体积(mL)降水量(mm)风向风速(m/s)气温(℃)电导率k t(μscm-1)25℃电导率k s(μscm-1)pH 值采 样 者分 析 者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版噪声监测原始记录项目名称 被测单位地址邮编联系人电话监测方法及来源测试地点测试仪器及编号测试日期测得数据 dB (A)测点编号测点位置声源类型功能类型监测时段测点示意图校准器声级值:测量前校准值:测量后校准值:备注电脑打印原始记录粘贴处测试者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版区域环境噪声监测原始记录项目名称监测方法及来源测试地点测量仪器名称及编号天气状况风力测试日期测点名称测点编号测量时间( 月日时)声源类型功能类型L10L50L90L eqσ周围环境情况备注测试者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版工业企业厂界噪声测量记录项目名称 被测单位地址邮编联系人电话监测方法及来源测试地点区域功能类型测试仪器及编号测试日期厂界及测点分布示意图昼间Leq 夜间Leq测点编号测点位置主要声源测量时间测量值测量时间测量值备注测试者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版铁路边界噪声监测原始记录项目名称 测试地点区域功能类型天气监测方法及来源测试仪器及编号测量日期测点与轨道间地面状况线路股数车流密度(辆/小时)距轨面距离(m)测点与轨面相对高度(m) 背景噪声声级(dBA)测量时间测量编号L eq L10L50L90L max L minσ备注测点示意图测试者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版交通噪声监测原始记录项目名称 测试地点 区域功能类型 监测方法及来源 测试仪器及编号 天气状况 距路肩距离 (米) 车 流 量(辆/小时) 测量日期编 号测 量 时 间L 10L 50L 90Leq L max L min 测点高度重 型 车中 型 车轻 型 车周围环境情况测 点 示 意 图备注测试者 校对者 共 页 第 页浙江省环境监测中心站第二版飞机噪声监测原始记录项目名称 测量地点 测点编号 测点位置 测点坐标:东经 北纬 测点地图坐标 测点周围环境 测量仪器及编号 背景噪声(dBA):昼间 夜间 测试日期天气状况序号测量时间(时、分)飞行状态起飞(向南向北直飞)降落飞机型号观测角Lmax(dBA)持续时间Td(S)LEPN(dB)备注:测试者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版汽车污染物监测原始记录监测目的 被测单位 联系人 电话 邮编 被测车型 车牌照号 发动机号 燃油种类 被测车已行驶公里数 节油净化器(剂)型号 测试状态 排气分析测试仪名称及编号 转速仪型号测试者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版样品委托单(站内)项目名称委托科室任务来源采样日期委托日期要求完成时间提交结果的方式样品编号样品类型分析项目可能干扰情况要求使用的分析方法备注委托科室室主任送样人接样人受委托科室室主任接样日期浙江省环境监测中心站第二版监测结果统计表项目名称分析项目测试日期样品编号计算者校对者共页第页浙江省环境监测中心站第二版实验室环境条件记录表科室名称房间号仪器名称日期及时间温度湿度(℅)记录人日期及时间温度(℃)湿度(℅)(℃)记录人浙江省环境监测中心站第二版样品保存条件记录表科室名称房间号保存的设备名称及编号保存类别及温度要求冷藏℃ 冷冻℃日期及时间温度(℃)记录人日期及时间温度(℃)记录人日期及时间温度(℃)记录人废(烟)气状态参数现场测试记录(I)项目名称 被测单位 电话 邮编 测试仪器名称编号 测试位置 管道尺寸 工艺设备名称及型号 净化器名称及型号 排气筒高度 m 烟气温度 ℃ 干球温度 ℃ 湿球温度 ℃ 湿球表面压力 林格曼黑度 废(烟)气静压 废(烟)气全压 比托管型式及系数 测试日期大气压 KPa 环境温度 ℃采样孔编号测点号动压(Pa)微压计读数动压Pa等速采样流量H2O(mm)采样嘴直径d(mm)(L/min)备注测试者校对者共页第页烟尘及气态污染物现场测试记录(II)项目名称被测单位工艺设备名称及型号燃料种类采样位置采样器名称编号测试日期仪器直读结果:O2%SO2mg/m3NO mg/m3CO mg/m3气温℃;大气压KPa通过流量计参数采样序号样品编号测点号等速采样流量( L/min )流量(L/min)温度(℃)压力(MPa)采样时间( min ) (滤筒号)测定项目测孔号测试者校对者共页第页废(烟)气状态参数现场测试记录(二噁英)项目名称 被测单位 电话 邮编采样仪器名称编号 测氧仪型号及编号烟气测试仪型号和编号 测试位置 管道尺寸 安装孔深度 排气筒高度 m 烟气温度 o C工艺设备名称及型号 净化器名称及型号测试日期 大气压 Kpa 环境温度 o C样品编号测点编号采样嘴直径d(mm)等速采样流量(L/min)采样起止时间累积采样流量(m3)参数记录时间氧量(%)一氧化碳(mg/m3)流量计温度(o C)建设项目竣工环境保护验收监测现场勘察记录表建设项目名称建设单位名称联系人电话主要产品名称设计生产能力实际生产能力主要原料吨产品消耗量工艺简述废气污染源环保设施大气环境情况功能类别采样点位监测因子废水污染源环保设施排放去向水环境情况功能类别采样点位监测因子排放口规范化噪声污染源环保设施监测点位固体废弃物其它污染源生态保护措施环保管理情况备 注注:内容较多时,可另外加页,并在表中相应位置注明。

环境保护监测作业指导书1. 前言环境保护是全球共同面临的关键问题之一。

为了有效监测和管理环境保护工作,本指导书旨在为相关工作人员提供指导和建议。

本指导书分为以下几个部分:监测目的、监测方法、数据分析和报告编写。

2. 监测目的环境保护监测的主要目的是评估环境质量和监测环境污染物的生成与传播过程,为环境管理和决策提供科学依据。

监测目的可能包括但不限于以下几个方面:- 评估环境质量,判断环境状况是否达到国家或地方标准;- 监测环境污染源和反映环境质量;- 了解环境质量变化趋势,评估环境管理和治理效果;- 为环境规划和环境影响评价提供数据支持。

3. 监测方法为了准确监测环境保护相关数据,采取科学有效的监测方法十分重要。

以下是几种常用的监测方法:- 现场监测:通过在特定地点收集样品或使用便携式仪器对环境参数进行实时监测。

现场监测可涵盖空气、水体、土壤等多个环境部分。

- 定点监测:利用固定设备对环境参数进行定期监测。

定点监测可以提供长期的环境数据,用于分析环境变化趋势。

- 远程监测:利用遥感技术、传感器网络等手段对大范围地区进行监测。

远程监测可以实现对广域范围的环境数据收集和分析。

- 模拟实验:在实验室环境中模拟特定条件,对环境参数进行监测和分析。

模拟实验可以控制变量,研究复杂环境过程。

4. 数据分析收集到的环境监测数据需要进行合理的分析和处理,以得出准确的结论。

以下是几种常用的数据分析方法:- 统计分析:通过数理统计方法对监测数据进行整理和分析,揭示数据之间的关系和趋势。

常用的统计方法包括均值、标准差、相关系数等。

- 空间分析:利用地理信息系统等工具对环境数据在空间上进行分析和展示,以揭示地理分布规律和空间相关性。

- 时间序列分析:对环境监测数据按照时间先后进行排序,通过建立数学模型预测未来的环境变化趋势。

- 多元分析:通过建立多元方程模型,研究环境因素之间的相互作用和影响。

5. 报告编写环境保护监测的最终目的是将监测结果和结论进行报告和展示。

XX有限公司MS-CARE-01全套ISO14001:2015环境管理体系作业指导书(32个作业指导书)制订:审批:2020-1-1发布 2020-1-1实施目录版次 1 批准环保办公室管理标准页码第1 頁,共3 頁生效日期2014-3-25 1.0 目的本指引概述实施环保办公室措施,控制在环境管理体系范围内办公室活动所带来的环境影响。

2.0 适用范围本指引适用于办公室的运行。

3.0程序3.1 一般职责财务及行政部应确保所有在环境管理体系范围内的员工都认识及实施下文章节三列明的各项程序,并保持相关记录,以便监察及展示符合情况。

3.2 资源利用3.2.1 节省纸张•双面使用纸张•如可以的话,应选用适当的字型 / 缩减模式以减少打印纸张•使用电子媒体作内外沟通渠道,以减省用纸•如非必要,不用封页(如﹕传真封面)3.2.2 再用及节约物料•选取合适尺寸的包装物料•选取碎废纸作填满包装盒及 / 或如可能尽量减少使用包装填充料•谨慎处理及贮存物品,以减低破损及造成废物•循环再用包装盒 / 包装填充料 / 其它包装 / 贮存 / 运送物料3.2.3 节省用水•报告有关水龙头或水管滴漏事宜予相关负责人•使用完后,请关掉水源3.2.4 节省用电•尽可能调较至节省能源模式,如计算机停止工作二十分钟或少于二十分钟,便会自动关掉画面。

•调较室温为26° C至30° C,而最适当的室温为26° C•关掉不必要的照明系统;•使用完后,终止能源供应;•当离开办公室时,关掉所有能源供应3.2.5 节省文具•使用环保文具•循环再用钉装胶圈、信封及其它物料,直至用尽为止•尽可能循环再用文具3.3 绿色厨房•循环再用餐具、茶杯及玻璃杯•使用环保清洁用品(如﹕可作生物降解或不含磷的清洁剂,补充式肥皂等)版次 1 批准环保办公室管理标准页码第2 页共3 页生效日期2014-3-25 3.4 处理办公室废物3.4.1 一般废物•建立废物分类系统,摆放回收箱,以便回收一般固体废物(例如:纸张或碳粉盒)3.4.2 回收碳粉盒/墨盒•收集用完的碳粉盒/墨盒,以便承判商回收3.4.3 废纸回收•请勿将弄污(如:附有食物的纸张)及不能循环再造(如:碳纸及含塑料成份)的纸张,摆放于废纸回收箱内3.4.4 废弃计算机及附件•尽可能收集及循环再用其它计算机或系统的废弃计算机附件3.4.5 收集电池(现主要为个人用品)•鼓励使用充电池•收集废弃电池,以供循环再造 / 妥善处置3.4.6 废物的处置•办公室应安排指定员工或清洁人员定时检查收集箱,并在适当时将个别收集箱的废物运送至大厦内的指定垃圾收集地点。

环境监测作业指导书第一篇:环境监测作业指导书编写要点环境监测作业是一项重要的任务,它能够全面评估环境质量,并提供数据基础,以支持环境保护与管理。

为了有效指导环境监测作业的开展,下面将提供一份作业指导书的编写要点。

一、引言作业指导书的引言部分应简明扼要地介绍环境监测的背景和意义,包括环境质量对人类生活和健康的重要性,环境监测对环境保护与改善的作用等。

此外,还可以简要介绍环境监测的目的和任务,为后续的作业指导做好铺垫。

二、作业指导原则在作业指导原则中,应明确环境监测作业的总体目标和指导原则。

要求作业人员在开展环境监测工作时要遵循科学准确、客观公正、规范统一的原则。

此外,还可以强调作业人员的责任与义务,比如做好安全防护、保护环境和遵守相关法律法规等。

三、作业流程作业流程是环境监测作业指导书最关键的部分,它详细描述了作业的具体步骤和操作要点。

在编写作业流程时,需要尽量具体、明确地描述每个步骤和操作流程,以保证作业人员能够正确、高效地进行环境监测。

作业流程应包括以下要点:1. 环境监测计划编制:描述环境监测计划的编制要求和步骤,包括监测内容、样品收集方法、监测点位布设、监测频次等。

2. 仪器设备校准与准备:说明作业人员应如何进行仪器设备的校准和准备工作,确保监测结果的准确性。

3. 样品采集和保存:详细描述样品采集的方法、采样器具的选择与处理以及样品保存的要求。

4. 数据记录与处理:阐述数据记录的方式和要求,包括时间、地点、环境条件等相关信息的记录。

强调数据处理的方法和标准,采用何种方式进行数据分析和统计。

5. 报告编写与分析:指导作业人员如何撰写监测报告,包括报告的结构、格式以及数据分析和评估方法等。

四、作业安全与质量控制考虑到环境监测作业的特殊性,作业指导书还需要对作业安全与质量控制进行相关要求与说明。

这部分可以明确要求作业人员执行标准操作程序、佩戴个人防护用品,并提供应急措施和风险评估等内容。

五、作业评价与改进作业指导书的最后一部分是作业评价与改进,它可以用于总结和评估监测作业的质量和效果,并提出改进措施。

环境空气环境监测作业指导书1 目的1.1 确保环境空气中PM10、二氧化硫、二氧化氮、降尘的监测数据质量,防止监测过程造成污染环境。

1.2 监测工业窑炉、烟囱口及排气筒排放的粉(烟)尘等有害物质是否符合国家或地方现行排放标准,评价净化装置的性能和使用情况、污染防治措施的效益,为空气质量管理与评价提供依据。

2 适用范围适用于本公司范围内:环境空气中PM10、二氧化硫、二氧化氮、降尘的测定, 工业窑炉、烟囱口及排气筒排放的粉(烟)尘等有害物质等项目的测定。

3 管理职责监测人员负责试剂配制、玻璃器皿的清洁卫生及分析废液、废弃物的收集、分类处理;负责监测仪器的调试、保养和日常维护;负责计算填报监测原始记录、分析结果。

严格按操作规程和标准分析监测,监测数据实行三级审核后由站长报出。

4 工作程序按年度工作计划开展对环境空气、降尘、工业窑炉、烟囱口及排气筒排放的粉(烟)尘进行监测。

4.1 PM10的测定4.1.1 监测频率与时间PM10每周一、三、五监测,每次采集14小时,采气流量为0.8m3/min。

4.1.2 滤膜准备将没有针孔或任何缺陷的滤膜编号后,放入干燥器中平衡干燥24小时,然后称量滤膜重量,精确到0.1mg,填写《称量记录》,记录滤膜重量(W0),把称好的滤膜放入滤膜袋中。

4.1.3 滤膜的安放及采样打开采样头顶盖,取出滤膜夹,用清洁干布擦去采样头内及滤膜夹的灰尘,用镊子将滤膜绒面向上,放在滤膜支持网上,放上滤膜夹对正,拧紧,使之不漏气,安好采样头顶盖,按照采样器使用说明,设置采样时间即可采样,并记录采样地点、样号、时间、流量、大气压、温度等天象状况。

采样结束后,打开采样头,用镊子轻轻取下滤膜,采样面向里,将尘膜对折,放入号码相同的滤膜袋中带回实验室待分析用并记录采样标况体积V PM10。

4.1.4 尘膜的平衡及称量将尘膜置于干燥器中平衡24小时,然后称量尘膜,精确到0.1mg,记录下尘膜重量(W)。

控制编号:TRIYN-302-2012 环境监测过程质量控制作业指导书第1页共7页环境监测过程质量控制作业指导书1、目的及适用范围目的制定该作业指导书的目的是对环境监测的过程质量控制进行规范,为中心站实验室监测工作提供质量保障。

适用范围适用于本实验室环境监测所有监测项目监测数据质量目标的确定质量保证和质量控制的目标通常确定为:精密度、准确度、代表性、可比性和完整性。

准确性表示测量值与实际值的一致程度;精密性表示多次重复测定同一样品的分散程度;代表性表示在空间和时间分布上,所采样品反映总体真实状况的程度。

不仅要求各实验室之间对同一样品的监测结果相互可比,也要求同一实验室分析相同样品的监测结果可比,实现时间、空间上的可比性,并实现国际间、行业间数据的一致性;完整性表示取得有效监测资料的总量满足预期要求的程度或表示相关资料收集的完整性。

质量保证和质量控制必须贯穿环境监测的全过程,即布点与采样、预处理与样品分析、数据处理、监测结果的综合分析与评价等环节。

表1 描述了各个环节与监测数据质量目标的影响关系。

表 1 各环节对监测数据质量目标的影响控制编号:TRIYN-302-2012 环境监测过程质量控制作业指导书第2页共7页质量管理体系的建立、计量认证和实验室认可质量保证(QA)和质量控(QC)是贯穿环境监测全过程的技术手段和管理程序,其目的也是为了出具“五性”的环境监测数据。

为了更好的实现全面质量管理,使质量保证和质量控制的作用得到最大的发挥,刻不容缓的需要建立相应的质量管理体系,并进行计量认证和实验室认可,从而使监测数据具有法律作用。

依据《实验室资质认定评审准则》或/和《检测和校准实验室能力认可准则(CNAS-CL01:2006)(等同采用ISO/IEC 17025:2005)建立相应的质量管理体系,并以此体系进行计量认证和实验室认可,使整个环境监测工作在质量管理体系的控制下高效、规范的运作。

2、样品采集根据监测方案所确定的采样点位、污染物项目、频次、时间和方法进行采样。

必要时制订采样计划,内容包括:采样时间和路线、采样人员和分工、采样器材、交通工具以及安全保障等。

采样人员应充分了解监测任务的目的和要求,了解监测点位的周边情况,掌握采样方法、监测项目、采样质量保证措施、样品的保存技术和采样量等,做好采样前的准备。

采集样品时,应满足相应的规范要求,并对采样准备工作和采样过程实行必要的质量监督。

需要时,可使用定位仪或照相机等辅助设备证实采样点位置。

样品管理样品运输与交接样品运输过程中应采取措施保证样品性质稳定,避免沾污、损失和丢失。

样品接收、核查和发放各环节应受控;样品交接记录、样品标签及其包装应完整。

若发现样品有异常或处于损坏状态,应如实记录,并尽快采取相关处理措施,必要时重新采样。

样品保存样品应分区存放,并有明显标志,以免混淆。

样品保存条件应符合相关标准或技术规范要求。

3、实验室分析质量控制内部质量控制监测人员应执行相应监测方法中的质量保证与质量控制规定,此外还可以采取以下内部质量控制措施。

空白样品空白样品(包括全程序空白、采样器具空白、运输空白、现场空白和实验室空控制编号:TRIYN-302-2012 环境监测过程质量控制作业指导书第3页共7页白等)测定结果一般应低于方法检出限。

一般情况下,不应从样品测定结果中扣除全程序空白样品的测定结果。

校准曲线采用校准曲线法进行定量分析时,仅限在其线性范围内使用。

必要时,对校准曲线的相关性、精密度和置信区间进行统计分析,检验斜率、截距和相关系数是否满足标准方法的要求。

若不满足,需从分析方法、仪器设备、量器、试剂和操作等方面查找原因,改进后重新绘制校准曲线。

校准曲线不得长期使用,不得相互借用。

一般情况下,校准曲线应与样品测定同时进行。

方法检出限和测定下限开展新的监测项目前,应通过实验确定方法检出限,并满足方法要求。

方法检出限和测定下限的计算方法执行HJ 168。

平行样测定应按方法要求随机抽取一定比例的样品做平行样品测定。

加标回收率测定加标回收实验包括空白加标、基体加标及基体加标平行等。

空白加标在与样品相同的前处理和测定条件下进行分析。

基体加标和基体加标平行是在样品前处理之前加标,加标样品与样品在相同的前处理和测定条件下进行分析。

在实际应用时应注意加标物质的形态、加标量和加标的基体。

加标量一般为样品浓度的~3 倍,且加标后的总浓度不应超过分析方法的测定上限。

样品中待测物浓度在方法检出限附近时,加标量应控制在校准曲线的低浓度范围。

加标后样品体积应无显着变化,否则应在计算回收率时考虑这项因素。

每批相同基体类型的样品应随机抽取一定比例样品进行加标回收及其平行样测定。

标准样品/有证标准物质测定监测工作中应使用标准样品/有证标准物质或能够溯源到国家基准的物质。

应有标准样品/有证标准物质的管理程序,对其购置、核查、使用、运输、存储和安全处置等进行规定。

标准样品/有证标准物质应与样品同步测定。

进行质量控制时,标准样品/有证标准物质不应与绘制校准曲线的标准溶液来源相同。

应尽可能选择与样品基体类似的标准样品/有证标准物质进行测定,用于评价分析方法的准确度或检查实验室(或操作人员)是否存在系统误差。

.控制编号:TRIYN-302-2012 环境监测过程质量控制作业指导书第4页共7页质量控制图常用的质量控制图有均值-标准差控制图和均值-极差控制图等,在应用上分空白值控制图、平行样控制图和加标回收率控制图等,相关内容执行GB/T 4091。

日常分析时,质量控制样品与被测样品同时进行分析,将质量控制样品的测定结果标于质量控制图中,判断分析过程是否处于受控状态。

测定值落在中心附近、上下警告线之内,则表示分析正常,此批样品测定结果可靠;如果测定值落在上下控制线之外,表示分析失控,测定结果不可信,应检查原因,纠正后重新测定;如果测定值落在上下警告线和上下控制线之间,虽分析结果可接受,但有失控倾向,应予以注意。

方法比对或仪器比对对同一样品或一组样品可用不同的方法或不同的仪器进行比对测定分析,以检查分析结果的一致性。

外部质量控制外部质量控制指本机构内质量管理人员对监测人员或行政主管部门和上级环境监测机构对下级机构监测活动的质量控制,可采取以下措施:密码平行样质量管理人员根据实际情况,按一定比例随机抽取样品作为密码平行样,交付监测人员进行测定。

若平行样测定偏差超出规定允许偏差范围,应在样品有效保存期内补测;若补测结果仍超出规定的允许偏差,说明该批次样品测定结果失控,应查找原因,纠正后重新测定,必要时重新采样。

密码质量控制样及密码加标样由质量管理人员使用有证标准样品/标准物质作为密码质量控制样品,或在随机抽取的规样品中加入适量标准样品/标准物质制成密码加标样,交付监测人员进行测定。

如果质量控制样品的测定结果在给定的不确定度范围内,则说明该批次样品测定结果受控。

反之,该批次样品测定结果作废,应查找原因,纠正后重新测定。

人员比对不同分析人员采用同一分析方法、在同样的条件下对同一样品进行测定,比对结果应达到相应的质量控制要求。

.控制编号:TRIYN-302-2012 环境监测过程质量控制作业指导书第5页共7页实验室间比对可采用能力验证、比对测试或质量控制考核等方式进行实验室间比对,证明各实验室间的监测数据的可比性。

3.. 留样复测对于稳定的、测定过的样品保存一定时间后,若仍在测定有效期内,可进行重新测定。

将两次测定结果进行比较,以评价该样品测定结果的可靠性。

数据处理应保证监测数据的完整性,确保全面、客观地反映监测结果。

不得利用数据有效性规则,达到不正当的目的;不得选择性地舍弃不利数据,人为干预监测和评价结果。

有效数字及数值修约数值修约和计算按照GB/T 8170 和相关环境监测分析方法标准的要求执行。

记录测定数值时,应同时考虑计量器具的精密度、准确度和读数误差。

对检定合格的计量器具,有效数字位数可以记录到最小分度值,最多保留一位不确定数字。

精密度一般只取1~2 位有效数字。

校准曲线相关系数只舍不入,保留到小数点后第一个非9 数字。

如果小数点后多于4个9,最多保留 4 位。

校准曲线斜率的有效位数,应与自变量的有效数字位数相等。

校准曲线截距的最后一位数,应与因变量的最后一位数取齐。

异常值的判断和处理异常值的判断和处理执行GB/T 4883,当出现异常高值时,应查找原因,原因不明的异常高值不应随意剔除。

数据校核及审核应对原始数据和拷贝数据进行校核。

对可疑数据,应与样品分析的原始记录进行校对。

监测原始记录应有监测人员和校核人员的签名。

监测人员负责填写原始记录;校核人员应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等,并考虑以下因素:监测方法、监测条件、数据的有效位数、数据计控制编号:TRIYN-302-2012 环境监测过程质量控制作业指导书第6页共7页算和处理过程、法定计量单位和质量控制数据等。

审核人员应对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核,重点考虑以下因素:监测点位;监测工况;与历史数据的比较;总量与分量的逻辑关系;同一监测点位的同一监测因子,连续多次监测结果之间的变化趋势;同一监测点位、同一时间(段)的样品,有关联的监测因子分析结果的相关性和合理性等。

4、监测结果的表示监测结果应采用法定计量单位。

平行样的测定结果在允许偏差范围内时,用其平均值报告测定结果。

监测结果低于方法检出限时,用“ND”表示,并注明“ND”表示未检出,同时给出方法检出限值。

需要时,应给出监测结果的不确定度范围。

5、监测报告(见附录A)监测报告应包含下列信息:——报告标题及其他标志;——监测性质(委托、监督等);——报告编制单位名称、地址、联系方式、编制时间,采样(监测)现场的地点(必要时);——委托单位或受检单位名称、地址、联系方式;——报告统一编号(唯一性标志),总页数和页码;——监测目的、监测依据(依据的文件名和编号);——样品的标志:样品名称、类别和监测项目等必要的描述,若为委托样,应特别予以注明;——样品接收和测试日期;——需要时,列出采样与分析人员,监测所使用的主要仪器名称、型号及品牌;——监测结果:按监测方法的要求报出结果,包括监测值和计量单位等信息;——报告编制人员、审核人员、授权签字人的签名和签发日期;控制编号:TRIYN-302-2012 环境监测过程质量控制作业指导书第7页共7页监测委托情况(委托方、委托内容和项目等);——.——需要时,应注明监测结果仅对样品或批次有效的声明。

当需对监测结果做出解释时,监测报告中还应包括下列信息:——对监测方法的偏离、增添或删节,以及特殊监测条件(如环境条件的说明);——当委托单位(或受检单位)有特殊要求时,应包括测量不确定度的信息;——质量保证与质量控制:监测报告中应包含质量保证措施和质量控制数据的统计结果和结论;——需要时,提出其他意见和解释;——特定方法、委托单位(或受检单位)要求的附加信息。