关于海绵城市科普知识

- 格式:doc

- 大小:590.50 KB

- 文档页数:8

海绵城市知识点总结

嘿,朋友们!今天咱要来聊聊超有意思的海绵城市知识点,保证让你眼界大开!

你想想看啊,城市就像一个巨大的海绵,这可不是开玩笑哦!比如说下雨的时候,普通的城市可能就会出现积水啦、内涝啦这些让人头疼的问题。

但海绵城市可不一样!它就像一个超级厉害的吸水小能手。

咱就拿公园来说吧,那一片片的绿地不就像海绵城市里的小海绵嘛。

雨水落下来,它们“咕咚咕咚”就把水给吸进去了,然后储存起来。

等需要用水的时候呢,又能把水给释放出来,多神奇呀!而且啊,那些透水的路面不也是这样嘛。

海绵城市的好处可多了去了。

它能减少洪水灾害呀,这多重要呀,不然一场大雨城市就成汪洋大海了,那可咋整?它还能补充地下水资源呢,让我们的水资源能循环利用起来,这可不是一举两得嘛!那为啥我们不赶紧大力建设海绵城市呢?

还有哦,建设海绵城市也不难呀,只要大家齐心协力。

就像我们自己家里,如果想节约用水,还可以用个桶把洗澡水存起来冲厕所呢,这也是一种

小海绵行为呀!政府可以多规划一些绿地呀,我们普通人也可以从自己做起呀,比如爱护那些能吸水的设施。

总之,海绵城市真的是太棒啦!它就像城市的保护神,让我们的生活变得更加美好,更加舒适。

我们大家都应该积极支持和参与海绵城市的建设呀,让我们的城市都变成“海绵宝宝”,哈哈!。

海绵城市的工作原理

海绵城市是指采用一系列设计、管理和技术手段,以模拟自然水循环过程的城市规划和建设模式。

其工作原理主要包括以下几个方面:

1. 雨水收集利用:将城市的道路、建筑物等表面与下水道系统连接,通过设计合理的排水系统将雨水收集起来。

这些收集下来的雨水可以经过净化处理后被重新利用,如用于冲厕、浇灌植物等。

2. 渗透水管理:通过改善城市的土壤质量和构建透水、渗透的硬质铺装,使得雨水能够更好地渗透入地下,补充地下水资源。

同时,也可以设计雨水花园、湿地等绿色空间,以减少雨水径流速度和量,达到雨水保持、减缓和处理的效果。

3. 绿色基础设施建设:通过增加植被覆盖、构建湿地、河道改造等方式,在城市中增加绿地空间和自然生态系统。

这样可以提高城市的自然保护能力,吸收和降解污染物,改善城市气候,减少城市生态环境破坏。

4. 污水治理与利用:通过构建污水处理设施,将城市产生的污水进行处理,并提取其中的有用物质和能源,如沼气、肥料等。

同时,还可以将处理后的水资源进行再利用,如用于灌溉、冷却等。

5. 泛洪管理:对城市内的洪水风险进行评估和规划,通过构建堤坝、水库、调蓄池等设施,将洪水引导到设计好的容纳区,

减少洪水对城市的影响。

同时,也可以利用湿地、绿地等自然生态系统来缓解洪水压力。

6. 综合管理与监控:通过建立全面的综合管理与监控系统,对城市的水资源、雨水利用、污水处理等进行集成管理和监测。

能够及时发现和解决问题,提高系统运行的效率和规划的科学性。

综上所述,海绵城市通过模拟自然水循环过程,采用一系列的设计手段和技术手段来达到雨水管理、环境保护和资源利用的目的,以构建可持续发展的城市环境。

海绵城市是指在城市规划和建设过程中,采用一系列的绿色基础设施和可持续性措施

来减缓城市化进程对自然环境的破坏,并提高城市的适应能力以应对气候变化带来的

极端天气事件。

下面是一些与海绵城市建设相关的内容:

1. 雨水管理:海绵城市通过设计和建设雨水收集系统、雨水花园和雨水湿地等设施,

有效地收集和利用降雨水资源,减少城市内的洪水和水污染问题。

2. 绿色屋顶:将建筑物的屋顶改造成绿化屋顶,可以增加植被覆盖面积,提供更多的

生态系统服务,如保持水源、减少空气污染和节能等。

3. 透水路面:使用透水材料来铺设道路和人行道,可以增加地表的透水性,减少雨水

径流,改善城市的排水系统。

4. 湿地保护和修复:保护和恢复湿地生态系统,可以提供自然的净水和洪水调节功能,同时提供了重要的生物多样性保护。

5. 河道和河口管理:通过河道整治、河口管理和沿岸带绿化等措施,提高城市对洪水

和海平面上升的适应能力,减少自然灾害的风险。

6. 城市森林和公园:增加城市内的绿地覆盖率,建设城市森林和公园,可以改善空气

质量、调节城市温度,并提供人们休闲和娱乐的场所。

7. 生态建筑设计:在建筑设计中采用可持续性原则,如利用自然光线和通风、安装太

阳能系统、使用环保材料等,减少对能源和资源的消耗。

8. 社区参与和教育:通过社区参与和公众教育活动,提高居民对海绵城市理念的认知

和理解,促进生态文明建设和可持续发展。

海绵城市建设旨在实现城市的可持续发展和生态环境保护,提高城市的抗灾能力和居民的生活质量。

这是一项全面而复杂的任务,需要政府、企业、专家和公众的共同努力。

海绵城市的工作原理

海绵城市是一种可持续的城市设计概念,旨在最大程度地减少城市的洪水风险、提高水资源的管理效率,并改善城市环境。

它的工作原理基于以下几个方面:

1. 雨水收集与利用:海绵城市通过设置雨水收集系统来收集雨水,包括屋顶收集、道路排水、地下水收集等方式。

这些收集的雨水可用于灌溉、冲厕、清洗等非饮用水用途,从而减少了城市对自来水的依赖。

2. 透水铺装和绿色空间:海绵城市通过使用透水铺装材料和增加绿色空间,促使雨水能够更好地渗透到地下,减少了径流量。

透水铺装包括透水混凝土、透水砖等,可以取代传统的不透水铺装,降低了地表径流的形成。

3. 储水设施:海绵城市还会设置储水设施,如雨水花园、雨水池等,用于雨水的暂时储存和调节。

这些储水设施可以减少暴雨期间的洪水风险,并在干旱时期提供水资源。

4. 生态景观设计:海绵城市还注重生态景观设计,包括绿色屋顶、湿地、河道修复等。

这些生态景观不仅美化了城市环境,还能吸收雨水、净化水质,并提供生态服务。

5. 水资源管理与循环利用:海绵城市通过建立水资源管理系统来管理和循环利用水资源,包括雨水利用、废水处理和再利用等。

这不仅减少了对自来水的需求,还减少了废水的污染排放。

综上所述,海绵城市的工作原理是通过综合运用雨水收集、透水铺装、储水设施、生态景观设计以及水资源管理和循环利用等手段,实现城市水资源的高效利用和洪水风险的减少。

海绵城市专篇内容

海绵城市专篇的内容通常包括以下几个方面:

1. 雨水收集与利用:通过建设雨水收集系统,将雨水收集起来,经过处理后用于灌溉、冲厕等用途,减少对城市供水系统的依赖。

2. 生态滞洪区建设:通过建设湿地、池塘等生态滞洪区,提高地面的渗水性,降低径流速度,减轻城市排水系统的压力。

3. 绿色屋顶与雨水花园:通过建设绿色屋顶、雨水花园等设施,增加地面的植被覆盖,减少雨水径流,同时净化雨水中的污染物。

4. 生态植草沟:在道路两侧或者集水区建设植草沟,利用植物的根系和土壤的过滤作用净化雨水,减少径流污染。

5. 渗水路面与透水砖:在城市道路、广场等区域铺设渗水路面或者透水砖,让雨水能够渗透到地下,减少径流污染和排水系统的压力。

6. 生态驳岸:在河流、湖泊等水域建设生态驳岸,利用自然材料和植物的净化作用,减少水体污染。

7. 综合管理措施:建立完善的监测和评估体系,定期对海绵城市建设的效果进行评估和调整,确保其长期有效的运行。

以上内容仅供参考,具体的海绵城市专篇内容可能会根据不同的城市和地区有所差异。

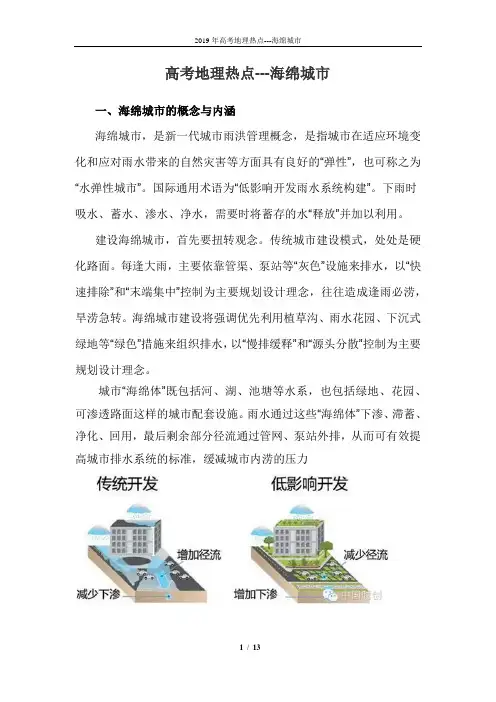

高考地理热点---海绵城市一、海绵城市的概念与内涵海绵城市,是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市”。

国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。

下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

建设海绵城市,首先要扭转观念。

传统城市建设模式,处处是硬化路面。

每逢大雨,主要依靠管渠、泵站等“灰色”设施来排水,以“快速排除”和“末端集中”控制为主要规划设计理念,往往造成逢雨必涝,旱涝急转。

海绵城市建设将强调优先利用植草沟、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施来组织排水,以“慢排缓释”和“源头分散”控制为主要规划设计理念。

城市“海绵体”既包括河、湖、池塘等水系,也包括绿地、花园、可渗透路面这样的城市配套设施。

雨水通过这些“海绵体”下渗、滞蓄、净化、回用,最后剩余部分径流通过管网、泵站外排,从而可有效提高城市排水系统的标准,缓减城市内涝的压力二、典型例题海绵城市,即城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

下图为“海绵城市模型”,据此完成1~3题。

1.建设海绵城市的主要目的是A.减轻城市水体污染 B.缓解“城市热岛”效应C.增强城市抗旱能力 D.提升城市生态系统功能2.对雨水调蓄起主要作用的城市“海绵体”是A. 雨水花园、渗水路面B.下凹式道路绿化带C. 湖泊、湿地、坑塘等D.砂土质渗水蓄水层3. 绿色屋顶的核心功能是A. 减少灰霾污染B. 减轻城市雨涝C. 增加经济收入D. 美化城市环境海绵城市是指城市在适应坏境交化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

据此回答4—5题。

4、下列城市中,适宜建设海绵城市的是()A.乌鲁木齐B.拉萨C.天津D.兰州5、关于图中事物叙述不正确的是()A.树草在多雨时滞留降水,增加下渗B.湿地公园可以净化水质C.湖泊有蓄水和释水的作用D.拦水坝主要作用是增加下渗我国目前城市建设中出现了城市内涝、生态破坏、径流污染等诸多问题,为此正积极推进能“自然积存、自然渗透、自然净化”的海绵城市试点建设工作,其中活水公园雨水收集系统是海绵城市建设的成功案例。

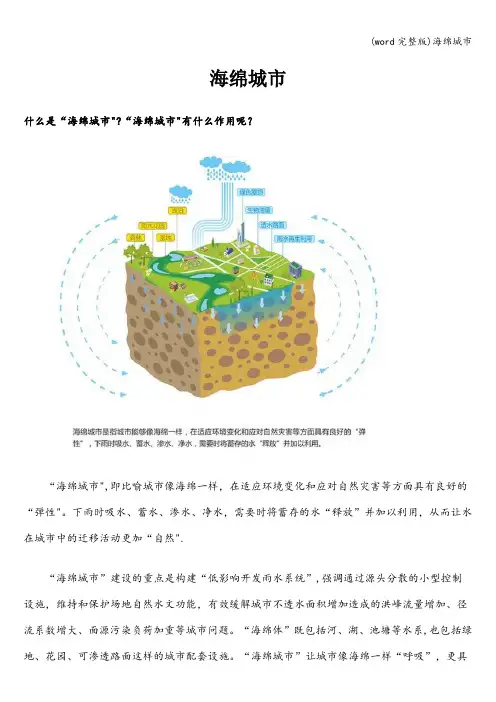

海绵城市什么是“海绵城市"?“海绵城市"有什么作用呢?“海绵城市",即比喻城市像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性"。

下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用,从而让水在城市中的迁移活动更加“自然".“海绵城市”建设的重点是构建“低影响开发雨水系统”,强调通过源头分散的小型控制设施,维持和保护场地自然水文功能,有效缓解城市不透水面积增加造成的洪峰流量增加、径流系数增大、面源污染负荷加重等城市问题。

“海绵体”既包括河、湖、池塘等水系,也包括绿地、花园、可渗透路面这样的城市配套设施。

“海绵城市”让城市像海绵一样“呼吸”,更具生态魅力。

海绵城市水的循环收集与释放示意图好处一:吸住集中降水,告别“城中看海”目前,我国大多数城市都是快排模式,雨水落到硬化地面,只能从管道里集中排出。

强降雨一来,大家就感觉修多粗的下水管道都不够用。

许多严重缺水的城市,就让约70%的雨水白白流失了。

建设海绵城市,在暴雨来袭时,城市能够像海绵一样将雨水储存起来;暴雨过后,再让雨水缓慢地流出,从而避免短时间内大量雨水带来城市内涝问题。

好处二:雨洪利用,节约水资源当城市成为“海绵”时,降雨时城市吸饱了水,而在干旱缺水时,就可以将储存的水释放出来,并加以利用。

“损有余而补不足”,让城市将本就珍贵的水资源运用得更加平衡.以北京为例,自打造“海绵城市”以来,仅2014年就累计收集利用雨水量2781万方,相当于14个昆明湖。

好处三:生态与经济并重,改善城市生态环境“海绵城市”建设非常注重对天然水系的保护利用,保护河、湖、池塘等水系,改善了城市的生态环境,缓解城市缺水和热岛效应。

调蓄设施又往往与城市既有的绿地、园林、景观水体相结合,“净增成本"比较低,还能大幅减少水环境污染治理费用,降低城市内涝造成的巨额损失。

另外,“海绵城市”建设大大减少了建设排水管道和钢筋混凝土水池的工程量,经济效应可观。

海绵城市解说词

摘要:

1.海绵城市的概念和意义

2.海绵城市的设计原则和方法

3.海绵城市的实际应用案例

4.海绵城市的未来发展趋势

正文:

海绵城市,是一个形象的比喻,指的是城市在适应环境变化和应对雨水灾害等方面,就像海绵一样具有很好的弹性和吸水性。

海绵城市的概念来源于可持续发展的理念,旨在通过构建生态、环保、智能的城市基础设施,提高城市对环境变化的适应能力和居民的生活质量。

海绵城市的设计原则主要包括生态优先、自然循环和综合治理。

生态优先,就是在城市规划和建设过程中,优先考虑保护和恢复城市的自然生态环境,使城市与自然环境和谐共生。

自然循环,是指通过构建自然水系、湿地等生态设施,使城市的雨水得到自然净化和循环利用。

综合治理,是指通过整合城市规划、建设、管理等多方面的资源,实现城市水资源的综合利用和协调发展。

在实际应用中,海绵城市的建设方法包括绿色建筑、雨水花园、生态停车场等。

绿色建筑通过设计绿化屋顶、垂直绿化等,减少雨水径流,降低城市的热岛效应。

雨水花园则是通过构建自然水系和湿地,收集和净化雨水,提高城市的抗旱性。

生态停车场则是利用植草砖、透水混凝土等材料,使停车场具有

吸水、保湿等功能,减少城市热岛效应。

目前,我国已经有很多城市在积极推进海绵城市的建设,如深圳、北京、上海等地。

这些城市在规划和建设过程中,积极引入海绵城市的理念和技术,取得了显著的成效。

在未来,海绵城市将成为城市建设的新方向,为我国的城市可持续发展提供有力支撑。

总之,海绵城市是一种具有前瞻性和战略意义的城市建设理念。

海绵城市的介绍背景与应用海绵城市是一种以生态系统为基础,通过多种手段减少城市雨洪滞留、减缓洪峰泄洪、改善城市生态环境质量,提升城市可持续发展能力的城市建设理念和方法。

它将水资源保护与管理、洪水调蓄与调理、城市规划与建设、生态环境保护与修复有机结合起来,通过优化城市水体和绿地系统的布局,提高城市的气候适应性,减少城市排水系统的投资和维护成本,实现城市生态环境的可持续发展。

海绵城市的背景可以追溯到20世纪80年代末期,当时日本出现了频繁的城市水灾,引发了社会的关注。

在21世纪初,我国城市化进程快速发展,城市内涝、水污染等问题越来越突出,海绵城市的理念开始在中国兴起。

2024年,国家住房和城乡建设部发布了《城市排水与雨水利用技术规范》,对海绵城市建设提供了技术支持和指导,推动了海绵城市的快速发展。

海绵城市的应用可以涵盖多个领域。

首先是城市规划与设计。

传统的城市规划往往注重土地利用效益最大化,导致城市水系被破坏,水资源不能循环利用。

海绵城市的规划和设计则注重保护和巩固原有的水系统,合理规划水体和绿地系统,提高城市的水源涵养能力和生态修复能力。

其次是雨水管理与排水系统建设。

传统的城市排水系统通常是基于快速排水的原则设计的,导致雨水直接排入排水管网,容易造成雨洪滞留和排水系统的过载。

海绵城市强调将雨水纳入城市的自然系统中,通过雨水花园、湖泊、湿地等方式,实现雨水的慢排和蓄洪,提高城市排水系统的韧性和治理能力。

再次是生态修复与建设。

城市化过程中,往往会破坏原有的生态环境,导致生物多样性的丧失和生态系统的失衡。

海绵城市的建设注重恢复和建设城市的自然环境,通过建设湿地、绿地、生态廊道等,提高城市的生态承载能力和生态适应能力,改善城市的生态环境质量。

最后是城市水资源保护与利用。

海绵城市强调水资源的保护和回用,通过收集、储存和利用雨水,减少对地下水和水库的依赖,实现城市水资源的可持续利用。

同时,海绵城市利用绿地系统和水生态系统的植物和土壤来净化污水,实现水的自净和水质的改善。

海绵城市解说词(实用版)目录1.海绵城市的定义与概念2.海绵城市的作用与意义3.海绵城市的设计原理4.海绵城市的实际应用案例5.我国海绵城市的发展现状与未来规划正文1.海绵城市的定义与概念海绵城市,是指城市在适应环境变化和应对雨水灾害等方面具有良好的“弹性”,也称为“水弹性城市”。

这样的城市在遇到强降雨时,能够吸纳、储存、过滤和排放雨水,从而有效减少城市内涝、水污染等问题。

2.海绵城市的作用与意义海绵城市的建设对于解决城市雨水灾害、提高城市水资源利用率和改善城市生态环境具有重要意义。

首先,海绵城市能够有效地减少城市内涝,保障城市交通的畅通和市民的生活安全。

其次,通过收集、储存和利用雨水,可以缓解城市水资源短缺问题。

最后,海绵城市的建设还有助于改善城市生态环境,提升城市品质。

3.海绵城市的设计原理海绵城市的设计原理主要包括以下几点:(1)低影响开发:通过采用绿色建筑、绿色景观等低影响开发技术,降低城市建设对自然环境的破坏,提高城市对雨水的吸纳能力。

(2)雨水收集与利用:通过设计雨水花园、屋顶绿化、下沉式广场等设施,收集和储存雨水,用于绿化灌溉、景观补充水、建筑用水等方面。

(3)排水防涝:优化城市排水系统,提高排水能力,确保城市在遇到强降雨时不会出现内涝现象。

4.海绵城市的实际应用案例世界上许多国家和地区都在积极推进海绵城市的建设,如美国的费城、澳大利亚的墨尔本等。

在我国,海绵城市建设也得到了高度重视。

比如上海的世博园区、深圳的龙岗区等都进行了海绵城市试点工程,并取得了良好的效果。

5.我国海绵城市的发展现状与未来规划近年来,我国海绵城市建设取得了显著成效,但在总体规模和质量上仍有较大的提升空间。

为了更好地推进海绵城市建设,我国政府制定了一系列政策和规划,如《海绵城市建设三年行动计划》等。

图文解说——海绵城市海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗、缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

一、海绵城市的概念海绵城市是指通过加强城市规划建设管理,充分发挥建筑、道路和绿地、水系等生态系统对雨水的吸纳、蓄渗、缓释作用,有效控制雨水径流,实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

通过屋顶绿化、雨水收集利用设施等措施,让城市像“海绵”一样,能够吸收和释放雨水,弹性地适应环境变化,应对自然灾害,做到“小雨不积水,大雨不内涝,水体不黑臭”,同时缓解城市“热岛效应”。

1.海绵城市的“前因”-传统的开发模式带来的问题“雨季一来,城市看海”。

我国99%的城市目前都是快排模式,雨水落在硬化地面上只能从管道中集中快排,强降雨一来,修再多管道也不够用。

许多城市几十年前的地面径流系数是0.3,现在是0.7,也就是说现在一下雨70%的水要在地面流淌,许多严重缺水的城市就这么让70%的雨水白白流失了。

这其中的主要原因是大量工程建设做地面硬化使得形成了“铁壳城市”,导致雨水无法渗透到地下。

钢筋水泥过多地替代能够涵养水源的林地、草地、池塘,裸露的土地成为稀缺的资源,自然水循环系统就被切断了,导致城市无法“自由呼吸”,产生“热岛效应”。

2.海绵城市的“后果”-LID让城市返璞归真、道法自然,建设自然、生态、绿色的基础设施。

针对传统城市开发模式的遗留问题,从“源头减排、过程控制、系统治理”着手,通过城市规划、建设的管控,综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等工程技术措施,控制城市雨水径流,实现低影响城市开发建设(LID),最大限度地减少由于城市开发建设行为对原有自然水文特征和水生态环境造成的破坏,将城市建设成“自然积存、自然渗透、自然净化”的“海绵体”。

二、海绵城市详细解读把雨水的渗透、滞留、集蓄、净化、循环使用和排水密切结合,统筹考虑内涝防治、径流污染控制、雨水资源化利用和水生态修复等多个目标。

关于海绵城市科普知识

“水”是生命的源泉

地球表面的71%的面积被水覆盖。

“水”占到人体重量的70%

利用“水”造福文明社会

降低水带来的自然灾害

有人会问:“海绵城市是什么?”今天我们来聊聊“海绵城市”吧。

您准备好了吗?Ready GO !

什么是“海绵城市”呢??

海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市”。

下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用。

建海绵城市就要有“海绵体”

那“海绵体”有哪些呢?

“海绵体”包括人工建设的透水路面、地下调蓄系统也包括绿地、湖、池塘等水系。

“海绵城市”建设的六字箴言:

“渗、滞、蓄、净、用、排”

简而言之,就是把降到地面的雨水控制住,使其尽可能的渗到地下补充地下水,存储起来经

过净化处理后进行资源化利用。

NO.1植草沟

NO.2下沉式绿地

NO.3渗透塘

渗透塘是一种用于雨水下渗补充地下水的洼地,具有一定的净化

雨水和消减峰值流量的作用。

NO.4滞留池

滞留池通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化径流雨水的设施。

NO.5透水铺装

透水铺装模拟土壤的空隙结构,雨水能迅速通过这些空隙排走,解决了积水问题。

让城市回归自然,让城市像海绵一样自由呼吸。

什么是海绵城市如何建设海绵城市在城市化进程不断加快的今天,我们面临着一系列与城市发展相关的挑战,其中之一便是城市内涝和水资源短缺。

为了解决这些问题,“海绵城市”的理念应运而生。

那么,究竟什么是海绵城市?又该如何建设海绵城市呢?海绵城市,顾名思义,是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”。

下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

传统的城市建设模式,往往是硬化地面过多,雨水无法自然渗透和存储,只能通过排水系统迅速排走。

这不仅容易导致内涝,还使得宝贵的雨水资源白白流失。

而海绵城市则强调优先利用自然力量排水,建设生态排水设施,减少对人工排水系统的依赖。

海绵城市的建设具有多方面的重要意义。

首先,它有助于缓解城市内涝问题。

通过增强城市对雨水的吸纳和存储能力,减少雨水在短时间内大量汇集造成的积水和洪涝灾害,保障城市居民的生命财产安全和正常生活秩序。

其次,能够有效补充地下水资源。

雨水的自然渗透可以补充地下水,改善地下水水位下降的状况,维持水资源的平衡。

再者,海绵城市还有利于改善城市生态环境。

增加绿地、湿地等自然景观,提高城市的生态质量,为居民提供更舒适的居住环境。

此外,它也能降低城市的热岛效应,减少能源消耗,实现城市的可持续发展。

那么,如何建设海绵城市呢?这需要从多个方面入手,综合施策。

规划引领是关键。

在城市规划阶段,就要充分考虑海绵城市的建设理念。

合理布局城市的绿地、水系、道路等基础设施,预留足够的雨水吸纳和存储空间。

比如,规划建设更多的公园、湿地和雨水花园,让城市有更多的“海绵体”。

加强城市的自然生态系统保护和修复。

保护原有的河流、湖泊、湿地等自然水体,恢复被破坏的生态系统。

这些自然水体本身就是重要的雨水调蓄设施,能够有效地减轻城市的排水压力。

推广绿色建筑也是重要的举措。

在建筑物的设计和建设中,采用绿色屋顶、雨水收集系统等技术,让建筑物能够吸纳和利用雨水。

二建海绵城市知识点海绵城市是新一代城市雨洪管理概念,也被称为“水弹性城市”。

这个概念强调城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,能够在降雨时吸收、蓄存、渗透和净化雨水,并在需要时释放并利用这些蓄存的水。

海绵城市建设包括以下几个方面:1. 全域谋划:系统谋划,急缓有序,突出重点,优先解决积水内涝等对人民群众生活生产影响大的问题。

2. 系统施策:科学编制规划,合理确定规划目标指标,合理划分排水分区,“高水高排、低水低排”,围绕城市现状和规划目标实事求是确定技术路线。

3. 因地制宜:根据城市特点,排水、园林绿化、建筑、道路等多专业融合,城市绿地、建筑、道路等在满足自身功能前提下统筹考虑雨水控制要求,简约适用,减少全生命周期运行维护的难度和成本。

4. 有序实施:在规划建设管控下,有序推进海绵城市建设。

5. 组织落实:城市人民政府是海绵城市建设的责任主体,政府统筹、多专业融合、各部门分工协同。

6. 完善标准规范:地方标准、图集、导则突出海绵城市建设的关键性内容和技术性要求,指导海绵城市建设。

7. 雨水处理:通过人工手段恢复城市生态水循环系统,解决城市水资源紧缺引发的畸旱畸涝问题,美化城市、改善市民生活环境。

雨水可通过透水性地面下渗、绿地滞滀等途径补充地下水、城市、湖泊等。

除此之外,大量的雨水通过雨水收集装置、弃流装置、过滤装置、传输通道以及储存装置被回收。

8. 技术应用:充分利用自然山体、河湖湿地、耕地、林地、草地等生态空间,建设海绵城市,提升水源涵养能力,缓解雨洪内涝压力,促进水资源循环利用。

鼓励单位、社区和居民家庭安装雨水收集装置。

大幅度减少城市硬覆盖地面,推广透水建材铺装,大力建设雨水花园、储水池塘、湿地公园、下沉式绿地等雨水滞留设施,让雨水自然积存、自然渗透、自然净化,不断提高城市雨水就地蓄积、渗透比例。

以上内容仅供参考,如需二建海绵城市的更多知识点,建议查阅相关论坛或咨询专业人士。

“水”是生命的源泉

地球表面的71%的面积被水覆盖。

“水”占到人体重量的70%

利用“水”造福文明社会

降低水带来的自然灾害

有人会问:“海绵城市是什么?”今天我们来聊聊“海绵城市”吧。

您准备好了吗?Ready GO !

什么是“海绵城市”呢??

海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”,也可称之为“水弹性城市”。

下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用。

建海绵城市就要有“海绵体”

那“海绵体”有哪些呢?

“海绵体”包括人工建设的透水路面、地下调蓄系统也包括绿地、湖、池塘等水系。

“海绵城市”建设的六字箴言:

“渗、滞、蓄、净、用、排”

简而言之,就是把降到地面的雨水控制住,使其尽可能的渗到地下补充地下水,存储起来经

过净化处理后进行资源化利用。

NO.1植草沟

NO.2下沉式绿地

NO.3渗透塘

渗透塘是一种用于雨水下渗补充地下水的洼地,具有一定的净化雨水和消减峰值流量的作用。

NO.4滞留池

滞留池通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化径流雨水的设施。

NO.5透水铺装

透水铺装模拟土壤的空隙结构,雨水能迅速通过这些空隙排走,解决了积水问题。

让城市回归自然,让城市像海绵一样自由呼吸。