中医基础理论--四诊

- 格式:ppt

- 大小:11.26 MB

- 文档页数:105

![[精华]中医四诊](https://uimg.taocdn.com/e1d7715fc77da26925c5b0f5.webp)

[精华]中医四诊2.1.1 望诊仪器的开发望诊是医生运用视觉,对人体全身和局部进行有目的地观察,在国内望诊方面采用的诊断设备如自动测色仪对面部色度进行测定,采用瑞典进口热色仪进行了“阴阳寒热红外面图”研究,用CR6R-100型携带式色差计测试气虚、血虚等数据。

在舌诊检查的研究方面比较多,如舌体测量器,舌表浅血流量测量仪,舌色仪,物理舌诊仪,中医舌诊自动识别系统,利用荧光分色测定舌色,彩色电视原理研究舌色、舌活体显微观察,病理切片及刮舌涂片检查,电子显微镜进行舌诊研究,纤维胃镜研究中医舌诊,应用舌血流测量仪研究舌诊,;还有对舌多部位观察的舌尖循环仪,舌色客观测色仪,舌苔活体取材器等。

望诊在四诊中最为重要,该仪器的开发可借带冷光源的高分辨实时摄像设备,能自动或控制完成图象摄取和调焦、颜色校正等,可根据需要来获取舌诊、面部等图象,数据处理方面主要有边缘分割、纹理分析、色彩分析,如对舌色、苔色、舌苔厚度、裂纹、齿痕等舌象指标进行定量分析和分类描述,自动完成舌诊的识别,还可加入红外热像仪获取体表的温度,把望诊拓展到不可见的“红外光”范围,为了方便远程诊断应具有视频图像传输功能,可实时在线方式远程获取望诊的视频图象和数据。

2.1.2 闻诊仪器的开发闻诊包括听声音和嗅气味两方面,听声音实际上是一套生理声音分析系统。

通过它,医生可以很方便地在微机的显示器上,观察人体生理声音或病理声音的波形,通过耳机听到上述声音,从而发现和鉴别人体的生理声音或病理声音的变化,并将其与通过听诊器得到声音加以比较,以提高自身的听诊水平和疾病诊断能力;嗅觉采集与分析系统。

该系统的主要任务是将患者分泌物的气味通过嗅觉传感器采集处理后,换为相应的气味。

闻诊仪器的开发包括两部分,听声音是利用话筒和声音传感器将人体生理声音转换成电信号,通过模数转换将声音记录下来,将录制的声音做成声纹图,然后找出声纹特征与已建立的中医病证对应的“声纹库”进行比较,为疾病诊断提供依据;嗅气味是采用人工电子鼻技术,它是将不同气敏传感元集成起来,利用各种敏感元对不同气体的交叉敏感效应,采用神经网络模式识别等先进数据处理技术,对混合气体的各种组分同时监测,得到混合气体的组成信息,可对患者散发出的的气味进行检验,如人体的口气、汗气,病室气味等等,据此可辩脏腑气血的寒热虚实及邪气之所在。

第八章诊法诊法是中医诊察疾病、收集病情资料的基本方法。

包括望、闻、问、切四法,简称“四诊”。

望诊法是医生通过观察病人整体神、色、形、态的变化和局部表现以及排出物的形、色、质、量改变等情况,以了解病情,察知疾病的方法;闻诊法是听病人体内发出声音的变化,及嗅闻病人身体散发出的异常气味等,以辨别病情的方法;问诊法是询问病人及其陪诊者,以了解病人既往的健康状况、发病经过及自觉痛苦与不适等相关情况的方法;切诊法是通过切按病人体表动脉搏动状况和触按病人身体有关部位,以了解病情的方法。

四诊所搜集的病情资料是疾病表现出的各种异常现象。

人体是一个以五脏为中心的有机整体,脏腑形体官窍通过经络相互联系,维持机体生理功能的协调平衡。

“有诸内,必形诸外”,体内的生理、病理变化必然反映于外。

所以通过诊察疾病显现于外部的各种征象,以整体观念为指导,用于分析疾病的原因、病机和病位,了解脏腑的盛衰变化,为辨证论治提供依据。

诊察疾病时必须望、闻、问、切四诊并用,从不同角度全面地搜集临床资料,不应片面夸大某一诊法的作用,更不能相互取代。

同时又须四诊合参,方能“见微知著”而不致贻误病情。

第一节望诊望诊是指医生对病人神、色、形态、五官、舌象等进行有目的地观察,借以了解健康状况,测知病情的方法。

人体是一个有机的整体,体内的气血阴阳、脏腑经络等生理和病理变化,必然在其体表相应的部位反映出来。

因此通过对体表的观察,可了解体内病变的客观依据,故《灵枢·本藏》说:“视其外应,以知其内脏,则知所病矣。

”望诊在中医诊法中占有重要的地位,故有“望而知之谓之神”的说法。

望诊时应注意:一是选择适宜的光线,以自然光线为佳;二要充分暴露受检查的部位,以便客观准确地掌握病情资料;三是实施检查时必须注意保护受检者的隐私。

望诊的准确性,与中医基础理论掌握的程度、诊法知识运用的熟练程度、对疾病的熟悉程度,以及临床经验的积累有关。

望诊的内容主要包括望神、望色、望形态、望头面五官、望舌、望皮肤、望小儿食指络脉、望二阴和望排出物等。

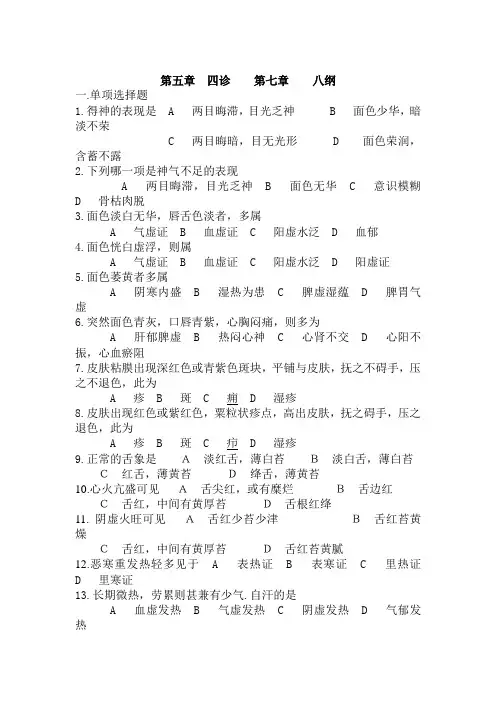

第五章四诊第七章八纲一.单项选择题1.得神的表现是 A 两目晦滞,目光乏神 B 面色少华,暗淡不荣C 两目晦暗,目无光形D 面色荣润,含蓄不露2.下列哪一项是神气不足的表现A 两目晦滞,目光乏神B 面色无华C 意识模糊D 骨枯肉脱3.面色淡白无华,唇舌色淡者,多属A 气虚证B 血虚证C 阳虚水泛D 血郁4.面色恍白虚浮,则属A 气虚证B 血虚证C 阳虚水泛D 阳虚证5.面色萎黄者多属A 阴寒内盛B 湿热为患C 脾虚湿蕴D 脾胃气虚6.突然面色青灰,口唇青紫,心胸闷痛,则多为A 肝郁脾虚B 热闷心神C 心肾不交D 心阳不振,心血瘀阻7.皮肤粘膜出现深红色或青紫色斑块,平铺与皮肤,抚之不碍手,压之不退色,此为A 疹B 斑C 痈D 湿疹8.皮肤出现红色或紫红色,粟粒状疹点,高出皮肤,抚之碍手,压之退色,此为A 疹B 斑C 疖D 湿疹9.正常的舌象是A淡红舌,薄白苔B淡白舌,薄白苔C红舌,薄黄苔D绛舌,薄黄苔10.心火亢盛可见A舌尖红,或有糜烂B舌边红C舌红,中间有黄厚苔D舌根红绛11. 阴虚火旺可见A舌红少苔少津B舌红苔黄燥C舌红,中间有黄厚苔D舌红苔黄腻12.恶寒重发热轻多见于 A 表热证 B 表寒证 C 里热证D 里寒证13.长期微热,劳累则甚兼有少气.自汗的是A 血虚发热B 气虚发热C 阴虚发热D 气郁发热14.寒热往来无定时多见于A 太阳病B 阳明经证C 阳明腑实证D 少阳病15.自汗多见于A 气虚证 B 阴虚证 C 阳盛实证 D 湿热证16.瘀血致痛的特点 A 胀痛 B 灼痛 C 刺痛 D 酸痛17.头两侧痛,则病在 A 太阳经 B 阳明经 C 少阳经 D 厥阴经18.有“胃气”的脉象,最突出特点是A和缓有力B节律整齐C不浮不沉D不滑不涩19.有“神气”的脉象,最突出的特点是A不浮不沉B和缓有力C从容有节,不徐不疾D尺脉有力,沉取不绝20.有根的脉象,最突出的特点是A不长不短B节律整齐C柔和有力D尺脉有力,沉取不绝21.病人风寒表实证可见脉象为A浮数脉B浮紧脉C浮缓脉D沉紧脉22.表热证可见脉象为A浮数脉B浮紧脉C浮缓脉D沉紧脉23.沉细数脉的主病是A肝郁气滞B寒凝血瘀C阴虚内热D脾虚湿盛24.脉体宽大,充实有力,来盛去衰,此脉象为A 浮脉B 沉脉C 洪脉D 滑脉25.脉细如线,但应指明显的脉象是A 濡脉B 细脉C 弱脉D 微脉26.往来流利,应指圆滑,如盘走珠的脉象是A 洪脉B 大脉C 滑脉D 弦脉27.端直以长,如按琴弦的脉象是 A 洪脉 B 大脉 C 滑脉 D 弦脉28.绷急弹指,状如牵绳转索的脉象是 A 弦脉 B 紧脉 C 滑脉D 细脉29. 在脉象上,促脉、结脉、代脉的共同点是A 脉来较缓B 脉来较数C 止有定数D 脉来有止30.区别表证与里证,最主要的是A 表证脉象浮,里证脉象沉B 表证为新病,里证为内伤久病C 表证较轻浅,里证较深重D 表证寒热并见,里证寒热独见31.“寒热”是A 辨病因的纲领B 辨正邪的纲领C 辨病位的纲领D 辨病性的纲领32. .阳证一般不出现于下列哪项A 心烦不宁B 淡白舌C 发热口苦D 脉数有力33. “实”的含义主要是指A 体质壮实B 正气旺盛C 阳邪中人D 邪气盛实34.“虚”的含义主要是指A 虚邪中人B 邪气不盛C 正气亏虚D 气血亏虚35.下列哪项不属实证范畴A 虫积B 痰湿C 血瘀D 津液不足36.下述哪种情况多为虚证A 体质壮实B 病情激剧C 先天不足D 新起暴病37.“大实有羸状”“至虚有盛候”是说明下述哪项A 虚实转化B 寒热转化C 虚实真假D 寒热真假38.月经两月一行的称A 居经B 激经C 并月D 避年39.舌红苔黄而干,主病:A 寒证 B 里热证 C 表热证 D 虚热证40. 脉细数,主病:A 表热证 B 热毒证 C 痰热证 D 虚热证二.多项选择题1.面色发赤所主的病证包括A 热证B 气虚证C 血瘀证D 湿证E 戴阳证2.面色发黄所主的病证包括A 失血证B 亡阳证C 脾虚证D 湿证E 疼痛证3.面色发白所主的病征A 惊风B 虚证C 寒证D 失血证E 气滞证4.面色发青所主的病证A 寒证B 惊风证C 血瘀证D 痛证E 失血证5.面色发黑所主的病征A 肾虚证B 寒证C 水饮证D 血瘀证E 气滞证6.面色发青与发黑所主的病征中相同的是A 寒证B 失血证C 血瘀证D 湿证E 肾虚证7.在疾病状态下,语声高亢洪亮有力,声音连续者,多属A 虚证B 实证C 热证D 阴证E 寒证8.表现为语声低微细弱,懒言而沉静,声音断续者,多属A 实证B 阳证C 虚证D 寒证E 热证9.滑脉多见于 A 痰饮 B 食滞 C 实热证 D 表证 E 妊娠10.涩脉多见于 A 气滞 B 血瘀 C 精亏本 D 痰食内停 E 血少11.细脉的主病有 A 虚证 B 湿证 C 宿食 D 痛证 E 阳热证三.填空:1.四诊合参是指将、、、四种诊法有机地结合起来,才能全面、系统、准确地进行诊断。

教案名称:第四节四诊与辨证一、教材分析本节内容选自《中医诊断学》中的第四章,主要介绍中医诊断的基本方法——四诊和辨证。

教材中详细阐述了四诊的方法和适用范围,以及辨证的原则和步骤,同时结合了大量的案例和图示,帮助学生理解和掌握。

二、学情分析授课对象为大学医学类二年级学生,他们已经具备了一定的医学基础知识,但对于中医诊断学的内容还较为陌生。

在学习本节内容之前,学生已经学习过中医基础理论、中药学、方剂学等课程,对中医知识有了一定的了解。

然而,对于四诊和辨证的具体应用和临床意义,他们可能还存在一些疑问和困惑。

三、教学三维目标1.知识目标:掌握四诊和辨证的基本概念、方法和临床应用。

2.能力目标:能够运用四诊和辨证的方法对常见病症进行诊断和分析。

3.情感目标:培养学生对中医诊断学的兴趣和热爱,树立良好的职业道德观念。

四、教学重难点1.教学重点:四诊和辨证的基本方法和应用。

2.教学难点:如何将四诊和辨证的方法运用到临床实践中,提高诊断的准确性和效果。

五、教学对象本节课程的授课对象为大学医学类二年级学生,他们已经具备了一定的医学基础知识,但对于中医诊断学的内容还较为陌生。

在学习本节内容之后,他们将能够掌握中医诊断的基本方法,为后续的中医临床课程打下坚实的基础。

六、教学任务分析本节课程的教学任务是帮助学生掌握四诊和辨证的基本方法和应用,能够运用到临床实践中。

同时,结合案例分析和实践活动,培养学生的临床思维能力和创新精神。

通过学习,学生将能够全面了解中医诊断学的内容和方法,为后续的中医临床课程打下坚实的基础。

七、教学方法本节课程采用多种教学方法,包括课堂讲解、案例分析、小组讨论、实验演示等。

通过这些方法,教师可以帮助学生更好地理解四诊和辨证的内容,提高他们的学习兴趣和能力。

同时,可以安排一些实验活动和临床实践环节,让学生能够亲身感受中医诊断的魅力。

八、教学准备教师在授课前需要准备好教学材料、多媒体教学资料、参考书籍等,以确保教学质量和效率。