地下水动态的形成因素及类型

- 格式:doc

- 大小:25.50 KB

- 文档页数:2

地下水补径排及动态特征 Prepared on 22 November 2020敦煌盆地地下水补、径、排条件及动态特征孔令峰周斌(甘肃省地质环境监测院甘肃兰州 730050)摘要:敦煌盆地地处疏勒河流域下游的党河流域,是敦煌市城镇和农业绿洲主要分布区。

本文初步分析了敦煌盆地内地下水的补、径、排特征和动态特征。

盆地内地下水补给来源主要为河沟水及渠系、田间水的入渗,径流方式垂直与水平均有,排泄方式以自然蒸发和人工开采为主。

地下水年内和年际的变化,呈明显的分带规律。

关键词:敦煌盆地;地下水;补、径、排条件;动态特征中图分类号:文献标识码:B敦煌盆地处疏勒河流域下游的党河流域,历史文化名城敦煌即处于此。

敦煌市93%的耕地分布于此,是敦煌市城镇和农业绿洲分布区,其地理范围东起西湖乡至甜水井一线,西至甘新交界的库穆塔格沙漠,南北夹峙于北截山、三危山、崔木土山和北山之间,盆地总面积约13046km2,平原区面积约9972km2,是一个山地与平原相间分布的地区。

1地下水补、径、排特征含水层结构特征盆地水资源的循环可分为水资源的形成(补给)、径流交替、蒸发消耗(排泄)三个过程。

其中南部祁连山为水资源的形成带,而平原区水资源的循环只包含了后两个过程。

敦煌盆地南部的祁连山脉,是挽近的强烈隆升带,其地势高亢,降水丰富,是疏勒河、党河的发源地,也是敦煌盆地地下水的主要补给来源。

敦煌盆地是挽近不均匀沉降中形成的构造洼地,沉积了巨厚的第四系松散物质,为地下水的贮存运移提供了空间(图1)。

盆地含水层主要为上更新统、全新统砂砾石含水岩组,分布于冲洪积、冲湖积平原区,由南向北含水层颗粒由粗变细,含水层类型组合呈单一型至多层型,它们在水平方向上组合起来构成一个连续的、统一的横向为盆地边界所限的含水层系。

1 砂砾岩; 2砂岩粉砂岩;3砂砾层;4含砾砂;5细砂粉砂岩;6粉土;7粉质粘土;8隐伏断层图 1 敦煌盆地水文地质结构剖面图Fig 1 The profile of structure of hydrogeology in DunHuang Basin(以上剖面图引自1:20万区域水文地质普查报告敦煌幅)地下水的补给、径流、排泄敦煌盆地河沟水及渠系、田间水的入渗是盆地地下水的主要补给来源,地下水的运动趋势与河流、沟谷流向一致,从河流、沟谷上游到下游的含水层系导水性变弱,地下水迳流强度呈递减之势,含水层系水的交替方式也由“入渗~径流”过渡为“入渗~蒸发”。

地下水基础知识大全地下水(ground water),是指赋存于地面以下岩石空隙中的水,狭义上是指地下水面以下饱和含水层中的水。

在国家标准《水文地质术语》(GB/T 14157-93)中,地下水是指埋藏在地表以下各种形式的重力水。

下面,随小桔一起轻松愉快去了解地下水来源、分类、特点、隔层水和含水层!受益匪浅!目录:一、地下水的来源和赋存形式1. 地下水的来源2. 岩石中的孔隙和水分3. 岩石中水存在的形式4. 与水分的储存和运移有关的岩石性质二、地下水及其分类1. 基本概念2. 地下水分类三、包气带、饱水带、含水层与隔水层1. 基本概念2. 含水层类型划分3. 上层滞水和潜水4. 层间水(承压水)5. 潜水和承压水(层间水)比较一、地下水的来源和赋存形式|一、地下水的来源1. 渗入水2. 沉积水3. 再生水4. 初生水5. 有机成因水|二、岩石中的孔隙和水分1. 岩石中的孔隙:孔隙、裂隙和溶孔2. 有关孔隙度的几个基本概念•孔隙:组成松散岩石颗粒或颗粒集合体之间的间隙;裂隙:应力作用下坚硬岩石破裂变形产生的。

可分为成岩裂隙、构造裂隙和风化裂隙;溶孔(洞):可溶的沉积岩在地下水溶蚀下产生的空洞;孔隙度Φ:某一体积V岩石中孔隙体积Vn所占比例裂隙率Kr:裂隙体积Vr与包括裂隙在内的岩石体积V的比值熔岩率K:溶洞的体积Vk与岩石总体积V的比值3. 影响孔隙度大小的因素方体排列紧密,孔隙度大;四面体排列,松散,孔隙度大;颗粒分选程度:分选好,孔隙度大;分选差,颗粒大小悬殊,细小颗粒充填于粗大颗粒之间,孔隙度降低;颗粒形状:颗粒形状不规则--排列松散--孔隙度大粘性土的结构和次生孔隙:带电粘粒--聚合--结构孔隙--孔隙度增大--次生孔隙(虫洞、根孔、干裂缝)发育--孔隙度增大。

孔隙的特点4. 岩石中的各种裂隙1-分选良好,排列酥松的砂;2-分选良好,排列紧密的砂;3-分选不良的,排列紧密的砂;4-经过部分胶结的砂岩;5-具有结构性孔隙的黏土;6-经过压缩的黏土;7-具有裂隙的岩石;8-具有溶的可溶岩|三、岩石中水存在的形式1. 气态水:以水蒸气的形式储存在地下的水;2. 固态水:指岩石中温度在0℃以下的重力水。

![地下水科学概论[整理版]](https://uimg.taocdn.com/7e929dfeb9f67c1cfad6195f312b3169a451eac1.webp)

《地下水科学概论》一、名词解释。

第一章地下水分布1. 地下水:分布在地下岩石空隙之中的水。

2.岩石的透水性:岩石允许水透过的能力。

3. 结合水:由于固体颗粒表面的静电作用而吸附在颗粒表面的水。

4. 重力水:重力对它的影响大于固体表面对它的吸引力,因而能在自身重力作影响下运动的那部分水。

5. ★☆毛细水:在毛细力作用,水从地下水面沿着细小空隙上升到一定高度,形成一个毛细水带6. 支持毛细水:由于毛细力的作用,水从地下水面沿孔隙上升形成一个毛细水带,此带中的毛细水下部有地下水面支持。

7.孔角毛细水:在包气带中颗粒接点上由毛细力作用而保持的水。

8. 悬挂毛细水:由于上下弯液面毛细力的作用,在细土层会保留与地下水面不相联接的毛细水。

9. 空隙:地下岩石中没有被固体颗粒或固体骨架占据的那一部分空间。

10. 多孔介质:含有空隙的固体称为多孔介质。

11.孔隙:松散的(或未固结的)固体颗粒之间或颗粒集合体之间的空隙。

12.★孔隙度:某一体积的孔隙介质中孔隙体积与孔隙介质体积之比。

13. ★孔隙比:某一体积孔隙介质内孔隙体积与固体颗粒体积之比14. 有效空隙:相互连通而能使水流通过的孔隙称为有效空隙。

15. 孔隙介质的比表面积:一定体积的孔隙介质中所有颗粒的总面积与孔隙介质体积之比。

16.裂隙:固结的和坚硬的岩石在成岩过程中或成岩以后由于受到一些地质营力的作用而形成的沿一定平面方向展布的空隙。

17.★裂隙率:一定体积的裂隙介质内裂隙的体积与裂隙介质体积之比。

18.溶穴:可溶的沉积岩在地下水溶蚀下产生的空洞。

19.岩溶率:一定体积的岩溶介质内溶穴的体积与岩溶介质体积之比。

20. ☆容水度:一定体积的多孔介质完全被水饱和时所能容纳的水的体积与多孔介质体积之比。

21.★持水度:地下水位下降一个单位深度,单位水平面积岩石柱体中反抗重力而保持于岩石空隙中的水量。

22. ★☆给水度:一定体积的饱水多孔介质在重力作用下释放出的水体积与多孔介质体积之比(重力给水度:地下水位下降一个单位深度,从地下水位延伸到地表面的单位水平面积岩石柱体,在重力作用下释出的水的体积)。

地下水位动态分析地下水位是指地球表面以下储存着的水的水平面高度,它是地下水系统的重要组成部分。

地下水位的动态变化对于水资源管理和环境保护具有重要意义。

因此,对地下水位进行动态分析是地下水研究的重要内容之一地下水位的动态变化受到多种因素的影响,包括地表降水、地下水补给与排泄、地下水水平流动和地下水的利用。

为了进行地下水位的动态分析,需要获取大量的地下水位观测数据并进行统计分析。

通过对不同时间尺度的地下水位数据的分析,可以对地下水位的动态变化进行研究。

1.季节性变化分析:地下水位在季节性变化中往往表现为季节性的上升和下降。

通过对多年观测数据的统计分析,可以确定地下水位的季节性变化规律。

例如,一些地区的地下水位在降雨季节性增加,而在旱季节性减少。

这种季节性变化与地表降水的季节分布有关。

2.年际变化分析:地下水位的年际变化与气候变化和人类活动有关。

通过对多年观测数据的趋势分析,可以探讨地下水位的年际变化趋势。

例如,气候变暖导致的降雨增加可能会使地下水位上升,而过度地下水开采可能会导致地下水位下降。

3.地下水位分布分析:地下水位的空间分布特征是地下水资源评价和管理的重要内容。

通过对不同时间点观测数据的分析,可以确定地下水位的空间分布特征。

例如,地下水位在河流附近往往较高,而在山区往往较低。

4.地下水位变化的影响因素分析:地下水位的动态变化受到多种因素的影响,包括降雨量、地表水位、地下水补给和排泄、地下水开采等。

通过建立数学模型,可以对地下水位变化的影响因素进行量化分析。

例如,可以通过模型模拟不同降雨量条件下地下水位的变化情况。

地下水位的动态分析对于水资源管理和环境保护具有重要意义。

它可以为地下水资源的开发利用和保护提供科学依据,同时也可以为地下水污染的防治提供参考。

因此,地下水位的动态分析是地下水研究的重要内容。

随着地下水位观测技术的不断发展和地下水位数据的不断积累,地下水位的动态分析将会得到进一步深化和拓展。

影响地下水的因素:1气温,大气具有一定的温度称为气温。

气温越高,蒸发越快。

2温度,大气中水汽的含量称为空气湿度。

湿度分为绝对湿度与相对湿度。

绝对湿度:只能说明某一时刻空气中水汽含量的多少,而不能说明空气中的水分是否达到饱和。

相对湿度:绝对湿度与饱和水汽含量之比。

相对湿度可以表征空气的干湿程度及降水条件,但不能直接说明蒸发的条件,而饱和差却可以说明这方面的问题。

饱和差与蒸发成正比。

3降水,A大气降水的强度、延续时间B当地的渗入量的条件4蒸发,水在常温下,由液态转变为气态进入大气的过程。

水:水面蒸发、土面蒸发、叶面蒸发地下水:水面蒸发、土面蒸发径流:指一个流域内的降水除去消耗于蒸发以为的全部水流。

径流的表示方法:流量Q=VF、径流总量W=QT、径流深度Y=W/(F*1000)、径流模量M=(Q*1000)/F、径流系数A=Y/X。

径流越小,蒸发越大。

岩石空隙的多少、大小、连通程度及分布状况。

既是地下水的储存场所,也是地下水的运动通道。

空隙:松散沉积物中的孔隙、硬岩石中的裂隙以及岩溶中的溶穴。

岩石中的水:1气态水,可以随着空气的流动而运动。

2结合水:强结合水,不能流动,可以转化为气态移动;弱结合水:外层水膜能被植被的根系吸收3重力水:能在重力作用下自由流动重力水是水文地质学研究的主要对象4毛细水:在气、液、固三态才能蒸发5固态水:具有膨胀性。

地下水面以上包气带;地下水面以下饱气带。

饱气带中有结合水,任何颗粒表面都有结合水。

含水层是指能够透过并给出相当数量水的岩层。

隔水层是指那些不能透过与给出水的岩层。

构成含水层的条件:具有储存重力水的空间、具备储存地下水的地质构造、具有充足的补给来源。

含水层与隔水层具有相当性。

按地下水的埋藏条件:包气带水、潜水、承压水按含水介质的类型:孔隙水、裂隙水、岩溶水包气带中的水包括土壤水和上层滞水上层滞水只存在于包气带中,局部隔水层之上的重力水。

潜水时埋藏于地表以下,第一个稳定隔水层以上、具有自由水面的含水层的重力水。

立志当早,存高远

影响地下水动态的因素

影响地下水动态的因素基本上可区分为自然因素和人为因素两大类。

其中自然因素又可区分为气象气候因素以及水文、地质地貌、土壤生物等因素;后者包括人工抽取地下水、无计划排水、人工回灌以及耕作、植树造林、水土保持等对地下水动态的影响,分述如下:

(一)自然因素

1.气象气候因素气象因素中降水和蒸发直接参与了地下水的补给与排泄过程,是引起地下水各个动态要素,诸如地下水位、水量以至水质随时间、地区而变化的主要原因之一。

而气温的升降则影响到潜水蒸发强度变化,还会引起地下水温的波动,以及水化学成分的变化。

气候上的昼夜、季节以及多年变化,亦要影响到地下水的动态进程,引起地下水发生相应的周期性变化。

尤其是浅层地下水往往具有明显的日变化和强烈的季节性变化现象。

在春夏多雨季节,地下水补给量大,水位上升;秋冬季节,补给量减少,而排泄量不仅不减少,常常因为江河水位低落,地下水排泄条件改善,而增大地下水的排泄量,于是地下水位不断下降。

这种现象还因为气候上的地区差异性,致使地下水动态亦因地而异,具有地区性的特点。

但和气候上变化相比较,地下水动态由于受到其他因素制约,其变化的速度和程度都要和缓得多,存在滞后现象。

其滞后的时间长短,则视地下水补给、排泄条件而定。

有的地方,地下最高水位或泉水最大涌出量比降水峰值出现的时间,可滞后35 个月,甚至更长。

2.水文因素水文因素对于地下水动态的影响,主要取决于地表上江河、湖(库)与地下水之间的水位差,以及地下水与地表水之间的水力联系类型。

滨海地区,如含水层与海水相连通,则海平面潮汐升降,亦会影响海岸带地。

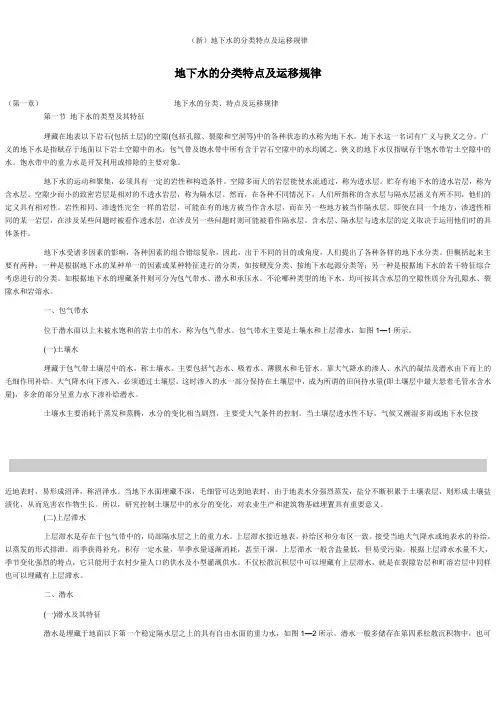

地下水的分类特点及运移规律(第一章)地下水的分类、特点及运移规律第一节地下水的类型及其特征埋藏在地表以下岩石(包括土层)的空隙(包括孔隙、裂隙和空洞等)中的各种状态的水称为地下水。

地下水这一名词有广义与狭义之分。

广义的地下水是指赋存于地面以下岩土空隙中的水;包气带及饱水带中所有含于岩石空隙中的水均属之。

狭义的地下水仅指赋存于饱水带岩土空隙中的水。

饱水带中的重力水是开发利用或排除的主要对象。

地下水的运动和聚集,必须具有一定的岩性和构造条件。

空隙多而大的岩层能使水流通过,称为透水层。

贮存有地下水的透水岩层,称为含水层。

空隙少而小的致密岩层是相对的不透水岩层,称为隔水层。

然而,在各种不同情况下,人们所指称的含水层与隔水层涵义有所不同,他们的定义具有相对性。

岩性相同、渗透性完全一样的岩层,可能在有的地方被当作含水层,而在另一些地方被当作隔水层。

即使在同一个地方,渗透性相同的某一岩层,在涉及某些问题时被看作透水层,在涉及另一些问题时则可能被看作隔水层。

含水层、隔水层与透水层的定义取决于运用他们时的具体条件。

地下水受诸多因素的影响,各种因素的组合错综复杂,因此,出于不同的目的或角度,人们提出了各种各样的地下水分类。

但概括起来主要有两种:一种是根据地下水的某种单一的因素或某种特征进行的分类,如按硬度分类、按地下水起源分类等;另一种是根据地下水的若干特征综合考虑进行的分类。

如根据地下水的埋藏条件则可分为包气带水、潜水和承压水。

不沦哪种类型的地下水,均可按其含水层的空隙性质分为孔隙水、裂隙水和岩溶水。

一、包气带水位于潜水面以上未被水饱和的岩土巾的水,称为包气带水。

包气带水主要是土壤水和上层滞水,如图1—1所示。

(一)土壤水埋藏于包气带土壤层中的水,称土壤水。

主要包括气态水、吸着水、薄膜水和毛管水。

靠大气降水的渗人、水汽的凝结及潜水由下而上的毛细作用补给。

大气降水向下渗入,必须通过土壤层,这时渗入的水一部分保持在土壤层中,成为所谓的田间持水量(即土壤层中最大悬着毛管水含水量),多余的部分呈重力水下渗补给潜水。

一、常用的地下水分类方法(一)按赋存形式和物理性质划分1.结合水被分子力吸附在岩土颗粒周围形成极薄的水膜,可抗剪切,不受重力影响,不能传送静水压力,在110°C消失,主要存在于粘土中,影响其物理力学性质。

2.毛细管水赋存于岩土毛细孔中,受毛细管力和重力的共同作用,可被植物吸收,影响岩土的物理力学性质,会引起沿海地区和北方灌区的土地盐碱化。

3.重力水赋存于岩土孔隙、裂隙和洞穴中,不能抗剪切,受重力作用,可以传送静水压力。

结合水、毛细管水属专门研究课题,在水文地质勘察中,所指地下水一般是重力水。

(二)按含水介质特征划分1.松散岩类孔隙水主要赋存于第四系、第三系松散~半固结的碎石土和砂性土的孔隙中。

2.碎屑岩类裂隙孔洞水主要赋存于中、新生代红色岩层的孔隙、孔洞中。

3.碳酸盐岩类裂隙溶洞水(岩溶水)主要赋存于古、中生代灰岩、白云岩的裂隙溶洞中,分为:(1)裸露型:灰岩、白云岩基本上出露。

(2)覆盖型:灰岩、白云岩被第四系松散层覆盖。

(3)埋藏型:灰岩、白云岩被非碳酸盐岩类覆盖。

4.火山岩裂隙孔洞水赋存于火山岩的裂隙、孔隙、气孔、气洞(熔岩隧道)中,在广东主要分布于雷州半岛。

5.基岩裂隙水(1)块状岩类裂隙水赋存于侵入岩、混合岩、正变质岩的裂隙中。

(2)层状岩类裂隙水赋存于沉积岩、副变质岩的裂隙中。

(三)按埋藏条件和水力特征划分1.上层滞水位于不连续隔水层之上的季节性潜水。

2.潜水位于地表下第一个隔水层之上,具自由水面的水。

3.承压水充满两层隔水层之间,具压力水头的水。

(四)按地下水矿水度划分1.淡水:M﹤1g/L。

2.咸水:M≥1g/L,分为:(1)微咸水:1g/L≤M﹤3g/L;(2)半咸水:3g/L≤M﹤10g/L;(3)咸水:M≥10g/L,可分为:①盐水:10g/L≤M﹤50g/L;②卤水:M≥50g/L。

(五)按地下水的出露温度划分1.冷水:水温低当地年平均气温(即常温带温度),一般t﹤25℃(据《地热资源地质勘查规范》GB11615-89);2.温水(低温热水):25℃≤t﹤40℃;3.温热水(中温热水):40℃≤t﹤60℃;4.热水(高温热水):60℃≤t﹤100℃(沸点);5.过热水(超高温热水):t≥100℃。

一:知识要点1.埋藏在地表以下岩土空隙中的水。

主要是由渗透作用和凝结作用形成的,此外还有极少量的原生水。

2.岩土中的空隙是地下水的储存空间,岩土空隙按其成因可分为孔隙、裂隙和溶隙(岩溶溶洞)3.岩土根据透水性好坏可分为:透水岩土半透水岩土不透水岩土。

4.地下水的分类:(1)按岩石空隙性质分类的地下水:孔隙水、裂隙水、岩溶水(2)按埋藏条件分类的地下水:上层滞水、潜水、承压水(自流水)(3)我国地下水分类:孔隙(裂隙、岩溶)—上层滞水,孔隙(裂隙、岩溶)—潜水,孔隙(裂隙、岩溶)—承压水4.存在于包气带中的水叫做包气带水,以气态水、吸着水、薄膜水和毛细管水的形式存在,农业上称为土壤水。

其中局部隔水层上的重力水称为上层滞水。

5.有关潜水埋藏的术语:(1)潜水面:潜水的自由表面(2)潜水埋藏深度:潜水至地表的距离。

(3)潜水位:潜水面上任一点的标高。

(4)潜水含水层厚度:潜水面至隔水层顶面的距离。

6.地下水的补给来源:(1)大气降水的补给2)地表水的补给3)凝结水的补给4)含水层之间的补给(5)人工补给。

7.地下水的排泄方式:(1)泉水排泄 2)向地表水排泄(泄流)(3)蒸发排泄(土面蒸发和叶面蒸发)(4)不同含水层之间的排泄8. 地下水径流概念:地下水在岩石空隙中的流动过程.9. 地下水在曲折的通道中缓慢地流动称为渗透,或称渗透水流10..结构面可分为两大类:物质分异面(如,层面、片理面、软弱夹层、岩浆侵入面等)和岩体中的不连续面(如断层、节理、风化与卸荷裂隙等)。

11.“醉汉树(林)”“马刀树”是用于判断滑坡地质现象的。

12.斜坡按组成物质分为:土质,岩质和混合类。

13.斜坡从形成开始,坡体便不断发展变化,首先变形,逐渐发展为破坏。

14:按滑动面与土体层面关系,滑坡可分为,顺向,逆向,斜向。

15.滑坡变形的主要方式有:拉裂,蠕滑,弯曲倾倒。

斜坡破坏的主要方式有:崩塌,滑坡。

16.边坡要素:坡角和坡高17.边坡开挖后,坡体表部会出现一系列与坡向近于平行的陡倾斜张性裂隙,被这种裂隙切割的岩体向临空面方向松开、移动。

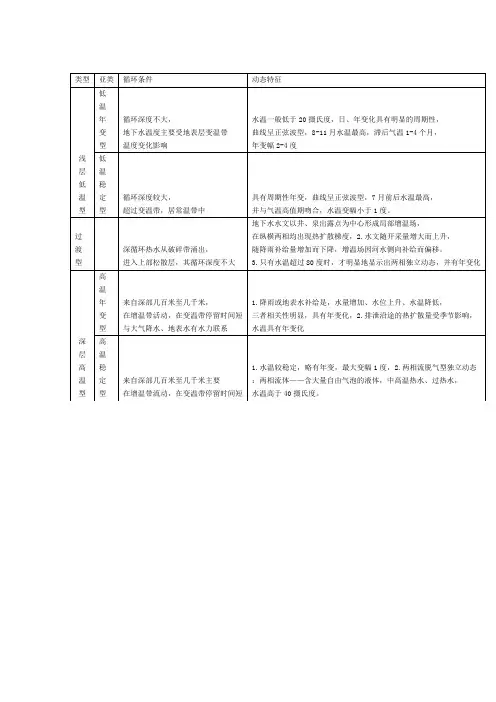

地下水动态的形成因素及类型

地下水动态是指地下水的水位、水温、水量及水化学成分等要素随时间和空间有规律的变化。

它是自然和人为因素,如气候、水文、地质、土壤、生物及人类活动等对地下水综合作用的过程。

地下水均衡是指地下水的水量或盐分含量在某个时期和某个地段内数量上的增减变化关系。

地下水的动态与均衡是一个有机联系的整体,动态是均衡的外部表征,而均衡则是导致动态变化的内在机理。

一、地下水动态的形成因素

(一)自然因素

自然因素中的气候和水文因素对潜水或浅层水的动态形成起着主要的作用。

地质因素对深层水的影响则是很大的。

土壤和生物因素只对距地表很浅的潜水动态的形成起一定的作用。

1、气候因素:是地下水动态形成的主要影响因素,具有普遍性、分带性及周期特点。

地过浅部的地下水普遍明显地受气候因素的制约,呈现出分带规律。

其中,降水和蒸发直接地影响着地下水的补给和排泄,所以随着时间的变化,地下水位、水量及水质也跟随着变化。

气温不仅影响降水形式和蒸发强度,也会引起地下水温的变化,并使水的化学成分、矿化度和物理性质发生变化,但气温只能影响地过浅部的地下水。

一般在20-30m以下就受地温的控制。

2、水文因至少:对地下水动态的形成和影响,从区域上来看是局部的。

当地表水与地下水有水力联系时,其联系方式有:

1)地表水长期地补给地下水。

例如,河流上游的岩溶发育渗漏段;河流流过山前扇形地的渗透段;河流下游的高河床段等。

2)地下水长期地补给地表水。

例如,河流的上游地段;干旱区多数的内陆湖泊。

3)丰水期地表水补给地下水,枯水期地下水补给地表水。

例如,河流中游、小型山间盆地附近等。

在岸边附近,地表水对地下水的动态影响比较明显,尤其是在靠近地表水体的地段,其地下水变化较大而又快。

反之,则变化小而缓慢。

动太变化的影响范围取决于地表水动态变幅的大小及近岸含水层岩性结构等因素,受到波胩的宽度常常由数百米至1000—2000米。

地表水渗补地下水会使水质发生淡化或恶化,故对水化学动态有一定的影响。

3、地质因素:地质因素中除灾变性、偶然发生的急剧变动(如地震、火山、滑坡等作用)外,其它的地质作用大都是极其缓慢而不明显的,只在地质历史的演进中表现出来,而且没有周期性变化的特点。

4、土壤和生物因素

1)土壤因素:当潜水埋藏很浅,并参与成壤作用时,土壤的成分对潜水的化学成分的改变是相当明显的,例如在土壤盐渍化和沼泽化地区,土壤与潜水相互作用,使潜水的含盐情况表现出季节与多年的变化。

2)生物因素:主要是指被对潜水动态的影响,在补给和排泄两个方面均有反映。

例如在丛林区,植被不仅促成水分的积聚和强化渗入,同时也涉及到补给期的长短,另外,丛林植被通过根系吸收大量的地下水,再从叶面蒸发出去使潜水位降低。

5、人为因素:近代人类频繁活动引起的地下水天然动态的改变。

二、地下水动态类型

1、分水岭型:在大气降水渗入,蒸发和地下迳流的影响下形成。

2、沿崖型:主要受地表水体(河流、湖泊和海洋)的影响而形成。

3、山前型和岩溶型:受降水及地表水迳流渗入与地下迳流排泄的影响而形成。

4、多年冻结型:受气温变化的影响。