腔隙性脑梗死100例临床分析

- 格式:pdf

- 大小:93.29 KB

- 文档页数:2

不同临床表现的腔隙性脑梗死患者的临床分析目的探讨和研究不同临床表现的腔隙性脑梗死患者的临床资料,为临床诊断和治疗提供依据。

方法选取本院近年来收治的74例腔隙性脑梗死患者的临床资料作为研究对象进行分析。

结果患者在临床表现方面主要表现为运动性偏瘫,这在所有患者中占比重最大;影像学检查方面,具有临床症状的患者病灶部位基本都位于基底节区,无明显临床症状的患者病灶部位则主要位于基底节区以外的脑实质;有症状和无症状患者在其他伴发症状对比上,差异无统计学意义(P > 0.05)。

结论腔隙性脑梗死的患者临床表现主要以运动性偏瘫为主,表现为肢体功能障碍,而不同临床表现的患者在影像学检查结果上也存在一定差异,掌握其特点能够为临床诊断和治疗提供重要的参考价值。

标签:腔隙性脑梗死;影像学检查;临床依据;临床分析腔隙性脑梗死是临床上较为常见的一种缺血性脑血管疾病,在神经内科临床上较为常见,从20世纪60年代被提出以来,发病率已经占据较高的地位,有文献指出[1]大约每年发病人数占缺血性脑血管疾病的20%以上。

腔隙性脑梗死患者的病灶较小,而且常位于基底节区或脑实质深处等位置,必须采用CT或MRI 才能对病变部位进行精确的定位和观察。

为研究不同临床表现的腔隙性脑梗死患者的临床资料,为以后临床诊断和治疗提供依据,笔者对本院近年来收治的此类患者的临床资料进行了分析,现报道如下:1 资料与方法1.1 一般资料选取本院2008年1月~2011年1月收治的74例腔隙性脑梗死患者作为研究对象,其中,男性患者47例,女性患者27例,年龄47~79岁,平均(69.1±3.9)岁。

本组患者合并有高血压49例,糖尿病11例,高脂血症21例,冠心病51例,其他合并症7例。

1.2 临床分型按照中华医学会[2-3]提出的腔隙性脑梗死患者分类方法将74例患者分类。

其中,单纯运动性偏瘫患者44例;构音障碍-手笨拙综合征患者17例;感觉运动性卒中患者11例;纯感觉障碍性卒中患者33例;共济失调性偏瘫21例;其他无症状腔隙性脑梗死患者12例。

100例脑梗死患者的临床诊治观察脑梗死是缺血性卒中的总称,指脑部血液供应障碍,缺血、缺氧引起的局限性脑组织的缺血性坏死或软化,导致相应的神经系统症状[1]。

中医俗称"中风"。

根据我国城市调查显示:脑梗死的年发病率为93/10万,患病率495/10万。

临床上常见的有脑血栓形成,脑栓塞和腔隙性脑梗。

就对我院近期收治的100例脑梗塞患者病情做回顾性分析,探讨诊断和治疗经验。

1 资料与方法1.1一般资料选自2011年7月~2012年7月我院收治脑梗死患者100例,其中男性67例,女性33例,年龄41~85岁,平均年龄63.2岁,伴高血压和2型糖尿病53例,高脂血症29例,心房纤颤14例,偏瘫失语7例。

1.2分型及临床表现采用英国牛津郡社区脑卒中项目(ocsp)的Bamford分型,简单实用,且临床可操作性强。

1.2.1完全前循环梗死(total anterior circulation infarcts,TACI)表现为三联征:①对侧偏瘫;②对侧同向偏盲;③高级脑功能障碍。

1.2.2部分前循环梗死(partial anterior circulation infarcts,PACI)表现为上述三联征之二,或只有高级神经活动障碍或感觉运动障碍较TACI局限。

1.2.3后循环梗死(posterior circulation infarcts,POCI)表现各种程度的椎基底动脉综合征:①同侧颅神经瘫痪及对侧运动和或感觉障碍;②双侧运动和或感觉障碍;③眼协同运动障碍;④小脑功能障碍不伴同侧长束体征;⑤孤立的偏盲或皮质肓。

1.2.4腔隙性脑梗死(lacunar infarcts,LACI)①无视野缺损、无高级脑功能障碍;②临床表现:纯运动性卒中(PMS)纯感觉性卒中(PSS)感觉运动性卒中(SMS)共济失调轻偏瘫(AH)。

1.3辅助检查1.3.1颅脑CT 发病后首选头颅CT检查,因其能迅速而敏感地发现脑出血的存在,对排除脑出血至关重要,缺点是对脑干、小脑部位病灶及较小梗死灶分辨率差。

腔隙性脑梗塞50例临床分析卢冬梅3 杨天舒3摘要:目的:探讨腔隙性脑梗塞病因、临床表现、影像学改变、鉴别诊断及预后。

方法:收集我院近几年来50例经CT及MRI证实有腔隙性脑梗塞的患者临床资料进行回顾性分析。

结果:患者男性多于女性,以基底节区部位为主,双侧病灶多见,临床表现形式多样,易患因素为高血压、糖尿病、心脏病、过度劳累、脱水等。

结论:经CT证实出血性腔隙综合征,避免误诊误治。

以预防复发为主,对可干预的危险因素进行治疗,一般预后良好。

关键词 腔隙性脑梗塞;临床分析中图分类号:R743.33 文献标识码:A 文章编号:1006-0979(2008)08-0029-02 近年来流行病学调查研究中发现,缺血性脑血管病的发病率远较出血性为高,腔隙性脑梗塞为其中一特殊类型,约占缺血性中风的20%[1],且老年人多见。

腔隙性脑梗塞是指脑实质深部小于10mm的小梗塞病灶,以往只能在尸检中发现,近年来由于CT及MR I的广泛应用,2mm左右的腔隙性梗塞灶都能检出,因此腔隙性脑梗塞由病理诊断变成临床诊断。

现将我院几年来诊治的50例腔隙性脑梗塞病例的临床及CT表现分析如下:1临床资料1.1 一般资料:本组男28例,女22例;年龄41~80岁,平均62.6岁。

其中有高血压病史23例(46%),有脑中风病史7例(14%),高脂血症病史32例(64%),糖尿病史8例(16%),冠心病史15例(30%)。

1.2 临床特点:本组50例多数呈急性或亚急性起病,发病时神志清楚,有不同程度的头痛、头晕、疲乏、言语不清等症状。

纯运动性轻偏瘫21例(42%),构音障碍-手笨拙综合征9例(18%),感觉运动性卒中7例(14%),共济失调性轻偏瘫5例(10%),纯感觉性卒中3例(6%);无体征的腔隙性脑梗塞5例(12%)。

1.3 CT及MRI检查结果:本组50例腔隙性脑梗塞,CT检查42例,MRI检查8例。

CT表现均为点状、小斑点状及小带状低度病灶,其病灶范围0.2~1.0cm,边缘境界清楚。

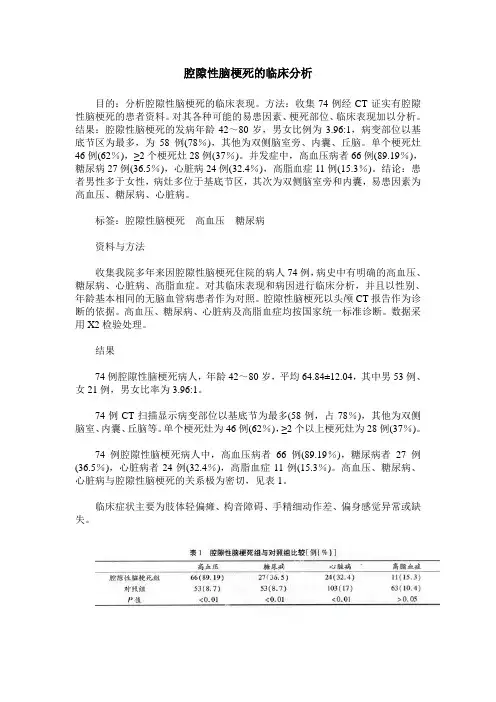

腔隙性脑梗死的临床分析目的:分析腔隙性脑梗死的临床表现。

方法:收集74例经CT证实有腔隙性脑梗死的患者资料。

对其各种可能的易患因素、梗死部位、临床表现加以分析。

结果:腔隙性脑梗死的发病年龄42~80岁,男女比例为3.96:1,病变部位以基底节区为最多,为58例(78%),其他为双侧脑室旁、内囊、丘脑。

单个梗死灶46例(62%),≥2个梗死灶28例(37%)。

并发症中,高血压病者66例(89.19%),糖尿病27例(36.5%),心脏病24例(32.4%),高脂血症11例(15.3%)。

结论:患者男性多于女性,病灶多位于基底节区,其次为双侧脑室旁和内囊,易患因素为高血压、糖尿病、心脏病。

标签:腔隙性脑梗死高血压糖尿病资料与方法收集我院多年来因腔隙性脑梗死住院的病人74例,病史中有明确的高血压、糖尿病、心脏病、高脂血症。

对其临床表现和病因进行临床分析,并且以性别、年龄基本相同的无脑血管病患者作为对照。

腔隙性脑梗死以头颅CT报告作为诊断的依据。

高血压、糖尿病、心脏病及高脂血症均按国家统一标准诊断。

数据采用X2检验处理。

结果74例腔隙性脑梗死病人,年龄42~80岁,平均64.84±12.04,其中男53例、女21例,男女比率为3.96:1。

74例CT扫描显示病变部位以基底节为最多(58例,占78%),其他为双侧脑室、内囊、丘脑等。

单个梗死灶为46例(62%),≥2个以上梗死灶为28例(37%)。

74例腔隙性脑梗死病人中,高血压病者66例(89.19%),糖尿病者27例(36.5%),心脏病者24例(32.4%),高脂血症11例(15.3%)。

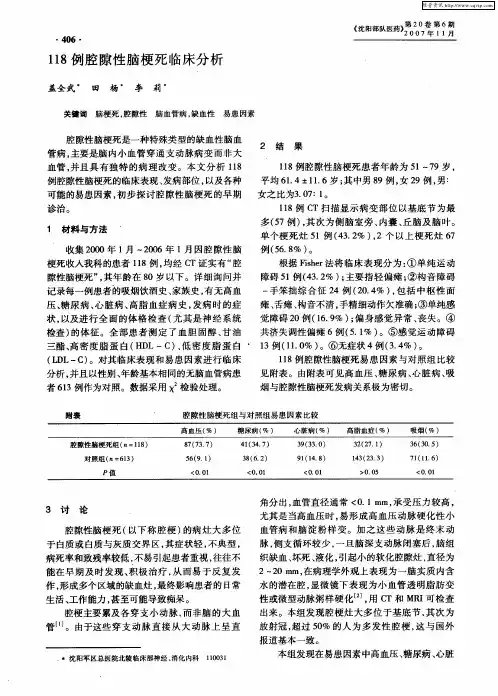

高血压、糖尿病、心脏病与腔隙性脑梗死的关系极为密切,见表1。

临床症状主要为肢体轻偏瘫、构音障碍、手精细动作差、偏身感觉异常或缺失。

讨论腔隙性脑梗死的发生部位主要在基底节、脑室、内囊、丘脑,主要累及脑的穿通支动脉,而非大血管。

本组有37%病例为多发性梗死。

本文腔隙性脑梗死患者多为老年男性,症状较轻,很少人有明显的感觉丧失、肢体瘫痪,大多表现为局部肢体或面部麻木,单侧或下肢肌力轻度减退,走路偏斜、口齿不清等。

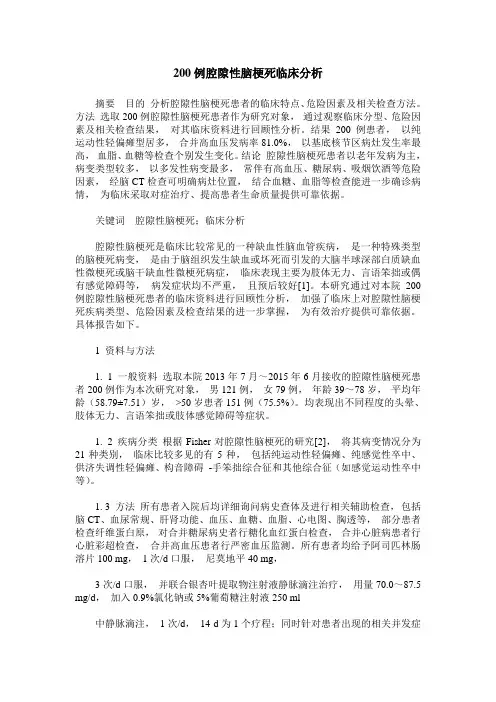

200例腔隙性脑梗死临床分析摘要目的分析腔隙性脑梗死患者的临床特点、危险因素及相关检查方法。

方法选取200例腔隙性脑梗死患者作为研究对象,通过观察临床分型、危险因素及相关检查结果,对其临床资料进行回顾性分析。

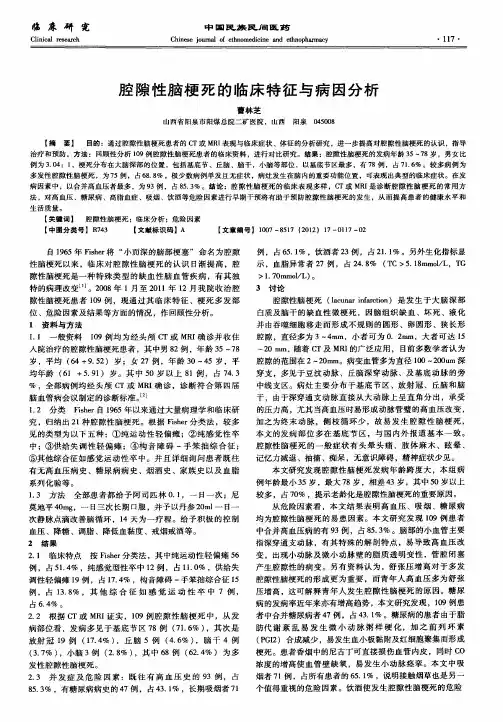

结果200例患者,以纯运动性轻偏瘫型居多,合并高血压发病率81.0%,以基底核节区病灶发生率最高,血脂、血糖等检查个别发生变化。

结论腔隙性脑梗死患者以老年发病为主,病变类型较多,以多发性病变最多,常伴有高血压、糖尿病、吸烟饮酒等危险因素,经脑CT检查可明确病灶位置,结合血糖、血脂等检查能进一步确诊病情,为临床采取对症治疗、提高患者生命质量提供可靠依据。

关键词腔隙性脑梗死;临床分析腔隙性脑梗死是临床比较常见的一种缺血性脑血管疾病,是一种特殊类型的脑梗死病变,是由于脑组织发生缺血或坏死而引发的大脑半球深部白质缺血性微梗死或脑干缺血性微梗死病症,临床表现主要为肢体无力、言语笨拙或偶有感觉障碍等,病发症状均不严重,且预后较好[1]。

本研究通过对本院200例腔隙性脑梗死患者的临床资料进行回顾性分析,加强了临床上对腔隙性脑梗死疾病类型、危险因素及检查结果的进一步掌握,为有效治疗提供可靠依据。

具体报告如下。

1 资料与方法1. 1 一般资料选取本院2013年7月~2015年6月接收的腔隙性脑梗死患者200例作为本次研究对象,男121例,女79例,年龄39~78岁,平均年龄(58.79±7.51)岁,>50岁患者151例(75.5%)。

均表现出不同程度的头晕、肢体无力、言语笨拙或肢体感觉障碍等症状。

1. 2 疾病分类根据Fisher对腔隙性脑梗死的研究[2],将其病变情况分为21种类别,临床比较多见的有5种,包括纯运动性轻偏瘫、纯感觉性卒中、供济失调性轻偏瘫、构音障碍-手笨拙综合征和其他综合征(如感觉运动性卒中等)。

1. 3 方法所有患者入院后均详细询问病史查体及进行相关辅助检查,包括脑CT、血尿常规、肝肾功能、血压、血糖、血脂、心电图、胸透等,部分患者检查纤维蛋白原,对合并糖尿病史者行糖化血红蛋白检查,合并心脏病患者行心脏彩超检查,合并高血压患者行严密血压监测。

105例老年腔隙性脑梗塞的临床特征与病因分析摘要:目的:通过老年人腔隙性脑梗塞的CT或MRI表现、临床症状、体征的分析研究,进一步提高对腔隙性脑梗塞的认识。

腔隙性脑梗塞的发病机制是多方面的,对危险因素进行早期干预将有助于预防腔隙性脑梗塞的发生,从而提高老年人的健康水平和生活质量。

关键词:腔隙性脑梗塞;螺旋CT;危险因素;老年人自1965年Fisher将“小而深的脑部梗塞”命名为腔隙性脑梗塞(lacunar infarct,LI)以来,临床对LI的认识日渐提高,LI是一种特殊类型的缺血性脑血管疾病,有其独特的病理改变[1],其发病症状相对轻,且不典型,易反复发作。

我们对本院2013年10月至2015年11月收治住院的105例老年人LI的临床表现、梗塞好发部位、危险因素等方面加以分析,现结合文献报告如下。

1临床资料1·1一般资料105例患者均为经头颅CT(或MRI)检查、结合临床症状及体征,确诊的腔隙性脑梗塞,其中男性78例,平均年龄62.5岁,女性27例,平均年龄60.8岁。

1·2 方法Fisher自1965年以来通过大量病理学和临床研究,归纳出21种腔隙性脑梗塞。

根据Fisher分类法,较多见的类型为以下五种:①纯运动性轻偏瘫;②纯感觉性卒中;③共济失调性轻偏瘫;④构音障碍-手笨拙综合征;⑤其他综合征如感觉运动性卒中[2]。

并且详细询问患者既往有无高血压、糖尿病病史,烟酒史、家族史以及血脂系列化验等。

1.3治疗对早期(24 h之内)就诊的患者给予抗凝,抗血小板,改善脑循环、脑保护治疗,血压偏高大于(140/90)mmHg,病灶较多的者可应用20%甘露醇125 ml静滴每日1次~2次,7 d~10 d为一疗程。

对无明显神经系统损坏体征,陈旧性腔隙性脑梗塞仅有头痛,头晕的患者给予改善脑循环,修复脑神经,调整血压,降低血黏度等治疗,7 d~10 d为一个疗程。

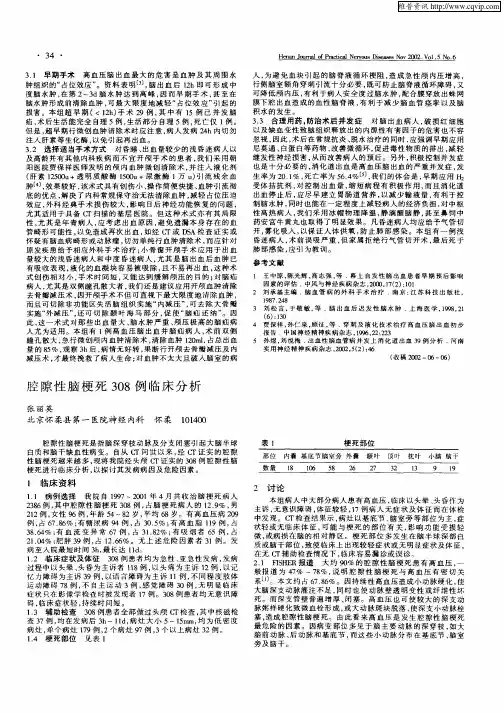

1·4 结果根据MRI或CT证实,105例腔隙性脑梗塞中,从发病部位看:发病多见于基底节区(76例),其次是顶叶(19例),半卵圆区(10例),其中68例为多发性腔隙性脑梗塞。

多发性腔隙脑梗塞100例临床分析

李永辉;(四羽)辉

【期刊名称】《广西医学》

【年(卷),期】2001(023)004

【摘要】@@ 本文报道1995年1月至2000年10月我院经CT证实的50岁以上腔隙脑梗塞100例临床资料,并以性别、年龄基本相同的147例无脑血管病者作对照,以探讨其发病机理及危险因素.

【总页数】1页(P969)

【作者】李永辉;(四羽)辉

【作者单位】广西防城港市防城区第二人民医院,;广西防城港市防城区第二人民医院,

【正文语种】中文

【中图分类】R74

【相关文献】

1.多发性腔隙脑梗塞及脑萎缩患者血浆内皮素的观察 [J], 李清美;裴海涛

2.补阳还五汤配针刺治疗多发性腔隙脑梗塞45例 [J], 马桂兰;董宇翔;张国成

3.糖尿病合并腔隙脑梗塞死亡18例临床分析 [J], 李丹清

4.多发性腔隙脑梗塞80例病因分析 [J], 施卓艳;宫凌涛;张连太

5.基底节区腔隙样脑梗塞——附20例临床分析 [J], 陈小瑞;卢娟娟

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。