人格特质与知识共享

- 格式:doc

- 大小:59.00 KB

- 文档页数:9

“积累知识重要”辩论陈述词:对方辩友很善于语言文字的调整,但是真理并不是修饰出来的。

首先,重申一下今天的辩题,学生在校学习知识和塑造人格哪个更重要。

我方并不否认在校大学生完善人格的重要性,但是知识是人的精神粮食,只有不断的积累知识我们的思想才不会陈腐,我们的人格才会得到更好的完善.知识是能力发挥的基础!在这个世界上,可能确实有很多人没有读过很多书,知识积累的很不够的人,但他们凭借自己的闯劲和干劲积攒了令人羡慕的财富和获得了令人瞩目的社会地位,但他们只是让自己得到了满足和社会价值的实现,或者他们惠及了为数不多的与之相关的人。

学习知识就是明断的选择智慧,学会重视强势知识,而淡化弱势知识,舍弃无用知识,同化知识,从而学会运用知识。

完善人格的目的无非是更好的运用知识创造财富,从而推动生产力的发展。

人格在知识的运用中期的是指导作用,知识才是推动生产力发展的主体。

人类学习知识的根本目的就是指导实践,发展生产力。

英国思想家培根说过一个举世闻名的观点:“知识就是力量”。

如今进入“知识经济时代”,知识的重要性更加突出。

中国领导人邓小平也指出“科学技术是第一生产力”。

又有谁能否定知识的作用呢?学生在校无非是学习知识和完善人格,然而好钢应该用在刀刃上,在学校这个知识的殿堂里,我们应该把握住机遇,努力的学习知识。

学生在校塑造人格就是一个人格完善的过程。

高等教育的任务是培养具有创新精神和实践能力的高级专门人才,发展科学技术文化,促进社会主义现代化建设。

人格的塑造是建立在一定知识的基础之上的,完善的人格离不开知识的学习。

培根说过:读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理使人庄重,逻辑学修辞学使人善辩,凡所学者皆成性格。

学生在校无论是学习还是完善人格都需要通过学习知识这一途径,可见学习知识更重要。

作为社会建设的后备军的我们,应该清楚得了解我们在每个时期的主要任务。

大学是接触知识的前沿,知识前沿即是创造前沿,在前沿地带,往往汇集了最优秀认识的思想精华和创造成果。

管理心理学—企业员工知识分享行为的结构与测量摘要:现阶段,知识经济时代,知识管理成为组织发展和竞争优势来源。

在这个过程中,知识分享是实现知识创新、转移及应用的重要手段之一。

同时,由于知识分享不仅涉及个人层面的动机和态度等个体特征,也包括工作环境、任务要求以及组织文化等方面的因素,因此有必要将这些变量纳入到模型之中进行分析。

基于此,本文重点研究企业员工知识分享行为的结构与测量,提出若干建议,旨在逐步优化企业员工知识分享行为效果。

关键词:管理心理学;企业员工;知识分享行为;测量前言:知识分享可以被视为一种互动过程,其中个人通过语言或非语言方式来表达他们的想法、感受和经历,以促进共同理解和学习。

因此,本研究中所探究的知识分享行为指的是组织内成员之间主动向其他人分享其工作相关领域的知识和技能,以实现知识创新和价值创造的过程。

一、企业员工知识分享行为概述【人名是全名比如Schons是肖恩斯】(一)内涵对于“知识分享”这一概念并没有达成一致的定义。

Schons认为知识分享是一种自愿将个人拥有的知识和信息传递给他人的过程;而Barney则强调知识分享不仅仅是简单地传递知识,更重要的是通过交流、讨论和反思来促进个体或组织的学习和创新能力。

从这些不同角度出发,可以得出多种关于知识分享的理解和解释。

但无论如何,有一点是非常明确的,即知识分享是一个双向互动的过程,既包括了知识的转移和共享,也涉及到情感和信任等因素的影响。

因此,本文所探讨的知识分享主要指员工之间基于工作任务进行的知识和经验的相互传授和交流活动[1]。

(二)维度划分SELFP模型将知识分享分为三个维度:动机、能力和机会(MOA);Kibsch则从社会认知的视角出发,认为知识分享包括四个维度:贡献、认同、信任和学习;Terung则强调知识分享是一个过程而非结果,因此他们将知识分享分为五个维度:信息提供、吸收内化、交流互动、整合应用以及评估反馈。

此外,还有一些其他的维度划分方式,如基于组织层面或个体层面对知识分享行为进行划分等等。

心理学100年来关于性格的学说1.人格特质学说人格特质说起源于20世纪40年代的美国。

主要的理论代表人物是美国心理学家G.W.奥尔波特和R.卡特尔。

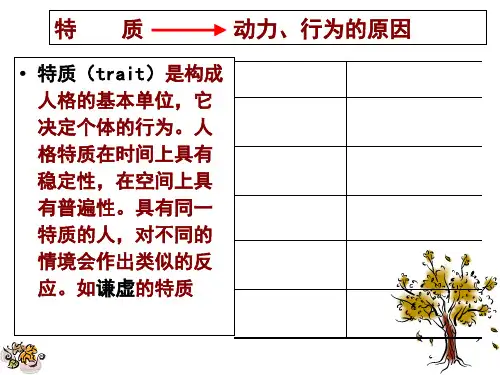

特质是个体有别于他人的基本特性,是人格的有效组成元素,也是人格的测量单位。

奥尔波特的人格特质理论奥尔波特于1937年首次提出了人格特质理论。

他把人格特质分为共性和个性两类:共性特质是在某一社会文化形态下大多数人或群体所具有的共同特质。

如蒙古族的豪放、维吾尔族的活泼等。

个性特质是指个体身上所独具的特质。

个性特质又分为三种:首要特质是一个人最典型、最具概括性的特质。

如多愁善感的林黛玉。

中心特质是构成个体独特性的几个重要特质,在每个人身上大约有5~10个。

如林黛玉的清高、率直、聪慧、孤僻、内向、抑郁、敏感,都属于中心特质。

次要特质是个体不太重要的特质,往往只有在特殊情况下才表现出来。

卡特尔的人格特质理论卡特尔人格特质理论的主要贡献在于提出了根源特质。

1949年卡特尔用因素分析方法提出了16种相互独立的根源特质,并制定了《卡特尔16种人格因素测验》(16PF)。

这16种人格特质是:(A)乐群性(B)聪慧性(C)情绪稳定性(E)恃强性(F)兴奋性(G)有恒性(H)敢为性(I)敏感性(L)怀疑性(M)幻想性(N)世故性(O)忧虑性(Q1)激进性(Q2)独立性(Q3)自律性(Q4)紧张性卡特尔认为在每个人身上都具备这16种特质,只是在不同人身的表现有程度上的差异。

所以,他认为人格差异主要表现在量的差异上,可以对人格进行量化分析。

大五人格(现代"五因素"特质理论)20世纪80年代末以来,人格研究者们在人格描述模式上达成比较一致的共识,提出了人格五因素模式。

这五种人格特质是:情绪稳定性:焦虑,敌对,压抑,自我意识,冲动,脆弱;外向性:热情,社交,果断,活跃,冒险,乐观;开放性:想像,审美,情感丰富,求异,智能;随和性:信任,直率,利他,依从,谦虚,移情;谨慎性:胜任,条理,尽职,成就,自律,谨慎。

心理咨询师人格心理学知识点汇总人格心理学是一门研究个体心理差异和人格特质的学科,对于心理咨询师来说,掌握人格心理学的知识是理解和帮助来访者的重要基础。

以下是对一些关键知识点的汇总。

一、人格的定义和特征人格可以被理解为个体在行为、思维、情感等方面相对稳定和独特的模式。

它具有整体性、稳定性、独特性和社会性等特征。

整体性意味着人格不是各个部分的简单相加,而是一个有机的整体;稳定性指的是在一定时间和情境中,人格表现出相对一致的特点;独特性反映了每个人的人格都是独一无二的;社会性则强调人格是在社会环境中形成和发展的。

二、人格的结构(一)气质气质是个体与生俱来的心理活动的动力特征,如心理活动的速度、强度、稳定性和指向性等。

常见的气质类型包括胆汁质、多血质、黏液质和抑郁质。

(二)性格性格是个体对现实稳定的态度和习惯化的行为方式。

它是人格中具有核心意义的部分,反映了一个人的道德品质、价值观和世界观。

(三)自我调控系统自我调控系统是人格中的内控系统,包括自我认知、自我体验和自我控制三个子系统。

它对人格的各种成分进行调控,保证人格的完整、统一与和谐。

三、人格的理论流派(一)精神分析理论弗洛伊德的精神分析理论认为人格由本我、自我和超我三部分组成。

本我遵循快乐原则,追求本能欲望的满足;自我遵循现实原则,协调本我和超我之间的冲突;超我遵循道德原则,抑制本我的冲动。

(二)行为主义理论行为主义强调环境对人格的塑造作用,认为人格是个体在环境中学习到的行为模式的总和。

(三)人本主义理论人本主义如罗杰斯和马斯洛的观点,强调人的自我实现和积极的成长潜力,认为人具有内在的价值和尊严,应该以个体的主观体验和自我实现为研究重点。

(四)特质理论特质理论认为人格可以通过一些基本的特质来描述,如卡特尔的 16 种人格因素、艾森克的三因素模型等。

(五)认知理论认知理论关注个体的认知方式和思维模式对人格的影响,认为人们如何解释和理解世界会影响他们的行为和情感。

心理学中的人格理论总结人格理论是心理学中研究人类个体性格特征的重要分支,以下是几个主要的人格理论。

1. 五大人格特质理论五大人格特质理论是目前最为广泛接受和研究的人格理论之一。

它包括五个核心人格特质:外向性、神经质、宜人性、尽责性和开放性。

这些人格特质在不同的人群中具有一定的一致性,并对个体的行为和情绪具有显著影响。

2. 个体心理学人格理论个体心理学人格理论是由荣格提出的。

该理论强调了人格的个体化和自我实现的重要性。

个体心理学认为人格由个体的意识和无意识因素共同决定,个体需要通过意识化和面对阴暗面来实现内心的和谐。

3. 因果属性理论因果属性理论认为人格特质与个体对外部世界的知觉和反应有关。

根据因果属性理论,人们对自己的行为和结果的解释会影响个体的人格特质。

这种理论提供了一种解释人们为什么会有不同的人格特点和行为模式的框架。

4. 心理动力学人格理论心理动力学人格理论是由弗洛伊德等人提出的。

该理论强调了个体的无意识动机对人格的塑造具有重要影响。

心理动力学认为个体的人格特点受到无意识冲突和童年经验的影响,通过解决这些冲突和经验的处理,个体可以实现自我发展和成熟。

5. 社会认知理论社会认知理论认为人格是一种对外部环境的知觉和解释方式,与个体的认知过程有关。

社会认知理论强调了个体对社会环境的观察、评估和模仿的重要性,这些过程对人格特质的形成和发展起着重要作用。

人格理论对于理解和解释人类个体的行为和情绪具有重要意义。

不同的人格理论从不同的角度对人格进行解释,帮助我们更好地理解和应对个体的特点和需求。

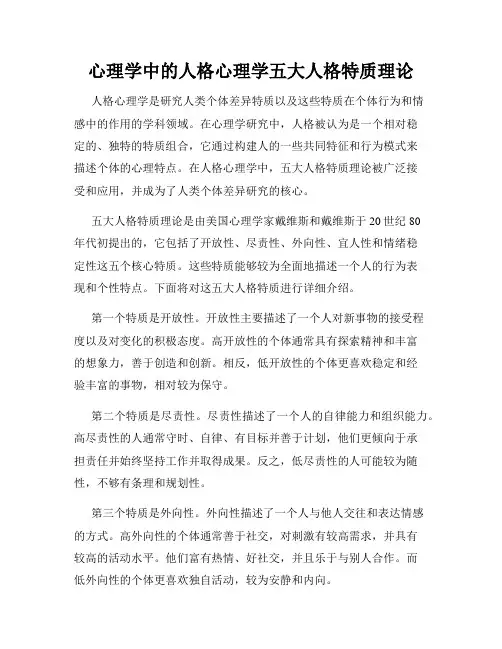

心理学中的人格心理学五大人格特质理论人格心理学是研究人类个体差异特质以及这些特质在个体行为和情感中的作用的学科领域。

在心理学研究中,人格被认为是一个相对稳定的、独特的特质组合,它通过构建人的一些共同特征和行为模式来描述个体的心理特点。

在人格心理学中,五大人格特质理论被广泛接受和应用,并成为了人类个体差异研究的核心。

五大人格特质理论是由美国心理学家戴维斯和戴维斯于20世纪80年代初提出的,它包括了开放性、尽责性、外向性、宜人性和情绪稳定性这五个核心特质。

这些特质能够较为全面地描述一个人的行为表现和个性特点。

下面将对这五大人格特质进行详细介绍。

第一个特质是开放性。

开放性主要描述了一个人对新事物的接受程度以及对变化的积极态度。

高开放性的个体通常具有探索精神和丰富的想象力,善于创造和创新。

相反,低开放性的个体更喜欢稳定和经验丰富的事物,相对较为保守。

第二个特质是尽责性。

尽责性描述了一个人的自律能力和组织能力。

高尽责性的人通常守时、自律、有目标并善于计划,他们更倾向于承担责任并始终坚持工作并取得成果。

反之,低尽责性的人可能较为随性,不够有条理和规划性。

第三个特质是外向性。

外向性描述了一个人与他人交往和表达情感的方式。

高外向性的个体通常善于社交,对刺激有较高需求,并具有较高的活动水平。

他们富有热情、好社交,并且乐于与别人合作。

而低外向性的个体更喜欢独自活动,较为安静和内向。

第四个特质是宜人性。

宜人性主要描述了一个人的善良、友善和合作性。

高宜人性的个体通常乐于助人,善解人意,并具有较高的同理心。

他们富有同情心、宽容心,并乐于与他人合作。

而低宜人性的个体可能更加竞争性,较为自我中心和冷漠。

最后一个特质是情绪稳定性。

情绪稳定性描述了一个人对情绪起伏的程度和应对负面情绪的能力。

高情绪稳定性的个体通常情绪稳定,较少焦虑和抑郁,并能够有效地应对压力。

相反,低情绪稳定性的个体可能情绪波动较大,易受负面情绪影响。

五大人格特质理论为心理学家提供了一种客观、可操作、有效的量表来评估个体的人格特质。

20世纪90年代,以信息技术为先导的高科技产业的迅速发展和纵横渗透,极大地改变了世界各国的经济发展面貌和竞争格局,而发达国家的经济比以往任何时候都依赖于知识的生产、扩散和应用。

进入21世纪以来,世界经济正在向以知识为基础的方向转移,人类社会已进入了一个快速发展的知识经济时代。

知识管理与知识共享伴随着知识经济时代的快速发展,知识的内涵发生了变化,与之相适应的管理方式也发生了根本性的转变。

知识经济发展的前景表明,企业的知识已经成为和人力、资金、能源等并列的资源,并极有可能成为企业未来的第一生产要素。

由此,知识管理被提上议事日程,成为管理学研究五个维度推动知识共享文/何奕知识管理的命门就在于共享。

而在实际工作中,很多人害怕与他人分享知识,害怕因分享而削弱自己的权威,甚至可能丢掉工作。

552019.02中一个热门的前沿领域。

今日知识共享仍是知识管理中的难点之一。

20世纪末,国外一些企业出现了高级管理职位——CKO,即首席知识官。

CKO负责对企业内外部知识的管理,培养企业的创新能力和集体的创造力。

其工作的具体职责包括:了解公司生存与发展的内部和外部环境,发现和理解公司内的信息需求;组织企业员工进行培训、学习,建立和营造一个能够促进知识的学习、积累、再生和共享的良好氛围;对产品市场调查、设计、生产、销售各个环节的知识进行收集、分类整理,建立企业知识库,监督和保证知识库内容的质量、深度、风格,并与公司的发展相一致;加强隐性知识集成,激发知识创新,促进知识共享。

影响知识共享的因素提高企业内部的知识共享能力的关键是要找到影响知识共享的因素。

目前,关于知识共享的影响因素,很多学者在现有研究基础上提出了自己的观点。

比如,有学者认为,影响企业内员工间知识共享的因素有四类:第一类,知识的种类和知识价值;第二类,个人内部和外部动机;第三类,共享的机会,包括正式或非正式的机会;第四类,企业文化,主要有企业层次文化和亚文化。

还有其他学者认为,影响知识共享的因素可以分为促进因素和阻碍因素,个体知识共享意愿是个人动机、团队安排、组织安排和职业实践安排的基础。

人格心理学的主要理论五大人格特质人格心理学是研究个体的心理特征和行为模式的学科。

在人格心理学中,有一种常用的理论被广泛应用,即“五大人格特质理论”。

该理论认为人格特质可以通过以下五个维度来描述:外向性、神经质、开放性、宜人性和尽责性。

这五大人格特质覆盖了人类行为的广泛范围,对个体的行为习惯和心理偏好有深刻的影响。

1. 外向性外向性是五大人格特质中最为显著的一个维度。

外向的人通常喜欢社交活动,与人交往时表现得开朗和乐观。

他们热衷于结交朋友,擅长社交技巧,并且从人际交往中获得能量。

与外向相对的是内向性,内向的人更喜欢独处,思考问题时更多倾向于内省和反思。

外向性在个体的社交行为、领导能力和情绪表达等方面产生重要影响。

2. 神经质神经质是指个体情绪稳定性的程度。

神经质高的人容易焦虑、紧张,更容易受到压力的影响,情绪波动较大。

相反,神经质低的人更加冷静、稳定,能够更好地应对压力和困境。

神经质与个体的情绪健康、应对能力和压力管理能力密切相关。

3. 开放性开放性是个体对新观念、新经验的接受程度。

开放性高的人更加愿意接受新的事物,充满好奇心,热爱冒险和探索。

他们通常具有丰富的想象力和创造力,并且相对较容易接受新的观念和价值观。

相反,开放性低的人更喜欢传统稳定的事物和观念,对新的挑战抱有保守态度。

4. 宜人性宜人性指的是个体在人际交往中表现出的友善、和蔼和合作的特质。

宜人性高的人关心他人,喜欢帮助他人,乐于合作。

他们通常容易与他人建立良好的人际关系,并能够在团队中扮演协调和凝聚力的角色。

相反,宜人性低的人更加自我中心,不易与他人相处并且表现出较高的竞争性和敌对性。

5. 尽责性尽责性指个体对任务和职责的承担和完成程度。

尽责性高的人有较强的自律性和责任感,他们通常勤奋努力、有计划地完成任务,并且更加注重细节和效率。

相反,尽责性低的人常常拖延任务、难以专注,并且容易对工作或活动失去兴趣。

以上五大人格特质,每一个都代表了人类行为模式和心理特征的重要方面。

人格特质与知识共享在本文中,我们描述了一个和知识共享有关的三种人格特质(宜人性,责任感和开放性)的实证研究。

在现有文献中,已经相当关注知识共享,通过信息和通信系统的技术支持的管理的影响,或者关注与类似动力的个人特质或个人利益的冲突以及脆弱性的影响。

相反,我们集中注重个人的性格倾向在个人知识共享行为中的作用。

通过用以PLS建立结构方程模型的方法,我们发现在工程公司的一组队成员的个性性状和知识共享之间呈现显著相关性。

我们的研究结果显然有助于现有文献,因为它们提供了持久的个人特征对知识共享影响的经验性证据。

关键词:知识共享;隐性知识,人格特质,宜人性,责任心,开放性1、引言正如各调查结果显示,知识管理在管理研究中仍然是热议的中心话题之一。

(e.g., KPMG, 2000; Matzler, Rier, Hinterhuber, Renzl, & Stadler,2005; Serenko & Bontis, 2004)。

有两个因素可以支持这一对知识管理与日俱增的兴趣(Cabrera & Cabrera, 2002)。

首先,知识可以被看作是一种无形资产,对公司来说是最宝贵的,因为全球化加剧以及信息技术变化与扩张的速度也加快。

知识是竞争优势的潜在来源,因为它是独一无二的,稀缺的,有路径依赖并且因果关系模糊,且难以模仿或被他人取代(Nanda, 1996)。

企业以资源为基础的发展观(Wernerfelt,1984)以及后来的知识基础观((Boisot, 1998; Grant, 1996, 1997; Spender,1996a))提供了一整个学科的理论框架,即知识管理,以自己的社区,期刊和会议的形式出现在过去的几十年中。

其次,信息和通讯技术的进步已为收集和处理有各种来源((Ferguson, Mathur,& Sha, 2005)和有经济可行性的信息提供可能性,就可以连结不同的部门、单位的人,和地域分散的企业,使之进行沟通和交换信息(Anand, Manz, & Glick, 1998)。

《组织行为学》期末分析调查报告个体人格特质分析报告学院:专业:年级:班号:学生:学号:一、个人概况我出生在湖北省黄冈市武穴市,家乡属于长江中游港口城市,位于长江中游北岸,大别山南麓,鄂东边缘,地扼吴头楚尾,历来是鄂、皖、赣毗连地段的“三省七县通衢”,历来是兵家必争之地,因此我们武穴人自古豪爽、民风彪悍,我一直自诩是被放养长大,有着极强的适应环境能力并且爱好自由,从小就爱四处游玩广交朋友,记得小学毕业同学录上这样写着我的小小梦想:走遍天下吃遍天下,所以对各类球类棋类运动十分喜爱,另外我的外号是阿斗,小时候很爱看历史书,细读三国后一直觉得刘备儿子刘婵是个大智若愚的人而非是世人所认为的扶不起的阿斗,我那个时候相信阿斗是个很有智慧的人,这点从他是三国后期继承者当中活得最久可知,所以初中的时候就给身边的朋友说我是扶得起的阿斗,我要用自己的所作所为证明给大家看阿斗是扶得起的,现在自己从事拓展旅游这个行业,进入这个行业快两年期间累计带团人数超过3000人,我成功从一名拓展教练助理一步步成长为拓展主教练,并作为主教练成功完成成人学生等各种企业组织的拓展培训十几次,最后终身难忘的一次人生经历就是独自一人14年暑假7月4号从成都出发历时23天全程骑车走川藏南线成功到达拉萨并用身上仅有的300元成功在拉萨吃好住好玩好待了一个月。

二、个体气质类型分析心理学上,气质可以分为四种类型:多血质、胆汁质、黏液质、抑郁质。

大家都知道的,学术上为了深入研究,将每样东西都细分到不能再分的地步,让很多人很难对号入座,感觉自己既有这种属性,也属于那种。

于是,我深刻挖掘了一下自己,发现我基本上比较适合多血质和胆汁质这两种类型。

多血质曰:活泼、好动、敏感、反应迅速、喜欢与人交往、注意力容易转移、兴趣容易变换。

胆汁质曰:直率、热情、精力旺盛、易于冲动、动作剧烈。

我很勉强的接受这种分类,毕竟还是要相信学术的。

不过,也得稍微校正一下:在多血质的特性前都加个“较”,再加上胆汁质的特性,就差不多是比较适合我的气质类型。

人格定义知识点总结人格是一个人独特的个性特征和行为模式的总和。

它包括个人的思想,情感,价值观念,态度和习惯。

人格是一个复杂的、多维的概念,涉及心理学、哲学和社会科学的多个领域。

在人类历史上,人格一直是研究的焦点,不同的学科对人格的定义和解释各有不同。

以下是关于人格的一些要点总结。

一、人格的定义1. 人格的定义人格是指个体的整体心理特征,包括情感、意识、动机、价值观和行为模式等方面的特征。

人格是个体在社会交往和自我表达中所展现的特性,是人类心理活动的综合体现。

2. 人格的重要性人格对于个体的行为、认知和情感都有着深远的影响。

它是一个人个性的核心,影响着他的行为方式、认知能力、自我认识和社会交往方式。

3. 人格的形成人格是在个体成长和发展过程中逐渐形成的。

它受到遗传和环境的共同影响,包括遗传基因、家庭环境、文化传统和社会经验等多种因素的影响。

个体在生活中的经历和学习过程中,会不断地塑造和发展自己的人格。

4. 人格的特征人格具有多样性和复杂性,它包括情感稳定性、外向性、开放性、宜人性和尽责性等多个维度。

每个人的人格都是独特的,表现出不同的特征和倾向,这使得人格成为一个个体鲜明的特征。

二、人格心理学1. 人格心理学的定义人格心理学是研究人类个体差异、特质、态度和行为模式的心理学分支。

它关注个体的行为和情感表现,探讨个性特质和心理机制。

人格心理学为我们理解和研究人格的形成和发展提供了理论和方法。

2. 人格心理学的理论人格心理学包括了不同的理论和模型,如弗洛伊德的精神分析理论、亨利·穆雷的需求体系理论、卡尔·罗杰斯的自我实现理论、C·G·荣格的分析心理学等。

这些理论提供了不同的视角和方法,促进了人格心理学的研究和发展。

3. 人格心理学的特质在人格心理学中,研究者通常使用特质来描述和解释个体的人格特征。

特质是相对稳定的个性特征,可以帮助我们理解个体的行为方式和心理状态。

人格特质理论(Theory of Personality Trait,Personality Trait Theory)在现代人格心理学中,人格特质理论将特质定义为个体所具有的神经特性,具有支配个人行为的能力,使得个人在变化的环境中给予一致的反应.但是特质理论最早却源于研究人格个别差异的类型理论。

类型理论往往根据一个人的某一特征或者特质来描述人格.例如,如果某人迷恋权位则说他是权力型的人,如果某人看问题总是能够考虑到好的一面则认为他是乐观的人.古罗马医生盖伦(Galen)提出的四种气质类型就属于最早的类型理论。

他根据希腊医生希波克拉底 (Hippocrates)的“体液说"提出了四种气质类型,即多血质(具有过多的血液,充满活力和动力)、胆汁质(具有过多的黄胆汁,容易激怒)、抑郁质(具有过多的黑胆汁,通常表现为忧郁和悲哀)、黏液质(具有过多的黏液,使人迟缓或者懒惰)。

体型说也是类型理论的一种.体型说中较有影响的观点有克瑞奇默(E. Kretschmer)的三分法,他将人分为肥胖型、瘦长型和健壮型,并企图分别以几种典型的性格归属具有某一种体型的人(如肥胖型与情绪不稳定相联系等)。

体型说的另一位代表人物谢尔顿(W。

H. Sheldon)则将体型分为内胚型、中胚型和外胚型,并分别以不同的性格进行归属(如快乐、喜好社交的属于内胚型;好动、侵犯属于中胚型;思维退缩属于外胚型等).体型与气质之间可能存在着某种相关,但是,将人的气质类型归结于体型,是不科学的。

[1]与体液说和体型说不同的是建立在心理特质基础上的理论,称为心理类型理论,是由瑞士心理学家荣格(C。

G。

Jung)首创的。

他将人格分为内向型和外向型两大类。

前者在性格上喜沉静,易羞怯;后者则好活动,喜社交。

此理论曾一度引起人们广泛的兴趣,导致了许许多多的心理学研究.但是这种二分法不足以说明一般的人格问题,绝大多数人处于两极之间,因此不能采取以少数特质来解释人的全部行为。

人格特质、雇员关系与知识共享行为间关系的实证研究金辉;王蓓【摘要】从人际关系视角出发,以大五人格理论为基础理论工具,探究5种人格特质如何通过雇员关系(情感性关系和工具性关系)作用于知识共享行为.通过对江苏省529名知识型员工的问卷调查,实证检验得出如下结论:宜人性、外向性和尽责性对情感性关系产生积极影响,经验开发性对情感性关系产生消极影响;经验开发性和外向性对工具性关系产生积极影响,宜人性对工具性关系产生消极影响;情感性关系对知识共享行为产生积极影响,工具性关系对知识共享行为产生消极影响.%Based on interpersonal relationship perspective and Big Five Personality Theory,this study explored how the five personality factors affect knowledge sharing behavior through the mediating effects of employees' guanxi (including socio-affective guanxi and instrumental guanxi).Through a field survey of 529 knovledge workers from Jiangsu Province,this study derived the following conclusions:(1) agreeableness,extraversion and conscientiousness have positive effects on socio-affective guanxi,while openness to experience has a negative effect on socio-affective guanxi;(2) openness to experience and extraversion have positive effects on instrumental guanxi,while agreeableness has a negative effect on instrumental guanxi;(3) socio-affective guanxi has a positive effect on knovledge sharing behavior,while instrumental guanxi has a negative effect on knowledge sharing behavior.【期刊名称】《科技管理研究》【年(卷),期】2017(037)021【总页数】8页(P146-153)【关键词】人格特质;雇员关系;知识共享行为【作者】金辉;王蓓【作者单位】江苏大学管理学院,江苏镇江212013;江苏科技大学经济管理学院,江苏镇江212003;江苏科技大学外国语学院,江苏镇江212003【正文语种】中文【中图分类】C936随着知识经济时代的来临,知识资源俨然已成为当代组织谋求持续发展与稳态运营的关键资源。

人格特质理论(常用版)(可以直接使用,可编辑完整版资料,欢迎下载)人 格 特 质 理 论如果我现在问同学们:“你是怎样一个人?”,你们会作什么样的回答,相信绝大多数同学会用一些形容词来描述自己。

像勤奋、勇敢、友好、争强好胜、粗心大意、热情、慷慨大方、积极乐观等等。

不管是对一个非常了解的人还是刚认识的人,不管是对一个我们在多种场合都见过的人还是只在一种情况遇见过的人,我们都可用这些词来做概括性描述。

这些对人格特点的描述可以称之为“特质”。

人格特质理论家认为特质是组成人格的基本单位,用特质的不同来说明人与人之间的差异。

人格类型论与人格的特质理论有一定的联系。

早期的类型理论之一是由公元前5世纪创建了内科学的古希腊医生希波克拉特(Hippocrates ,公元前460—前377)提出来的,他认为人体有四种基本的体液:粘液、黄胆汁、黑胆汁、血液,每种体液与一个特定的气质类型(一种情绪和行为的模式)相对应,个体的人格是由体内何种体液占主导地位决定的,依次为:多血质、粘液质、抑郁质和胆汁质。

1942年,威廉·赛尔顿(William Sheldon )提出了一种类型理论,将体型和气质联系在一起。

他根据体型将人分为三种类型:内胚层型(胖,柔软,圆润),中胚层型(肌肉发达,矩形身材,强壮),外胚层形(瘦长,虚弱)。

近几年,弗兰克·沙洛威(Frank Sulloway,1996)提出了基于出生顺序的现代类型理论。

类型理论认为可以把人分为不同的类型,这些类型是独立的、不连续的,类型理论在通常情况下不能说明人格更加细微的方面。

与类型理论不同,特质论研究者一般不把人格分为非此即彼的类型,而认为存在一些连续的维度,每个人在这些连续性维度上的表现不同,每个人都处于该特质维度连续体上的一个特定位置。

特质维度连续体的表现如图:几乎任何你能得到的人格特征都可以用这个图中的特征曲线来表示,如考试焦虑、自尊和成就动机。

人格特质与知识共享在本文中,我们描述了一个和知识共享有关的三种人格特质(宜人性,责任感和开放性)的实证研究。

在现有文献中,已经相当关注知识共享,通过信息和通信系统的技术支持的管理的影响,或者关注与类似动力的个人特质或个人利益的冲突以及脆弱性的影响。

相反,我们集中注重个人的性格倾向在个人知识共享行为中的作用。

通过用以PLS建立结构方程模型的方法,我们发现在工程公司的一组队成员的个性性状和知识共享之间呈现显著相关性。

我们的研究结果显然有助于现有文献,因为它们提供了持久的个人特征对知识共享影响的经验性证据。

关键词:知识共享;隐性知识,人格特质,宜人性,责任心,开放性1、引言正如各调查结果显示,知识管理在管理研究中仍然是热议的中心话题之一。

(e.g., KPMG, 2000; Matzler, Rier, Hinterhuber, Renzl, & Stadler,2005; Serenko & Bontis, 2004)。

有两个因素可以支持这一对知识管理与日俱增的兴趣(Cabrera & Cabrera, 2002)。

首先,知识可以被看作是一种无形资产,对公司来说是最宝贵的,因为全球化加剧以及信息技术变化与扩张的速度也加快。

知识是竞争优势的潜在来源,因为它是独一无二的,稀缺的,有路径依赖并且因果关系模糊,且难以模仿或被他人取代(Nanda, 1996)。

企业以资源为基础的发展观(Wernerfelt,1984)以及后来的知识基础观((Boisot, 1998; Grant, 1996, 1997; Spender,1996a))提供了一整个学科的理论框架,即知识管理,以自己的社区,期刊和会议的形式出现在过去的几十年中。

其次,信息和通讯技术的进步已为收集和处理有各种来源((Ferguson, Mathur,& Sha, 2005)和有经济可行性的信息提供可能性,就可以连结不同的部门、单位的人,和地域分散的企业,使之进行沟通和交换信息(Anand, Manz, & Glick, 1998)。

知识共享对企业能够发展技能和竞争力,以及增加价值和保持竞争优势有重要作用(see for example Grant, 1996;Spender, 1996b)。

因为当人们分享并将他们个人的知识与其他人的结合,创新才会产生。

根据野中郁次郎和竹内(1995年),知识共享需要将一般的思想转换为产品和服务的概念由此形成新观念新发明。

从而这种使一个人/单位转移到另一个的知识转移能力对促进企业的组织绩效是非常重要的,(Argote, Ingram, Levine, &Moreland, 2000)。

企业通过引入跨学科工作组来应对这些要求,以处理应付在工作场所里的复杂的任务(see Grant, 1996)。

然而,知识的分享和专家意见(或专门技术)是非常脆弱的,因为它意味着参与其中的作为开源项目展示(Gaechter, Haefliger, & von Krogh, 2004)显著例子的个人利益的冲突(von Krogh, 1998)。

还有其他因素的影响,例如决定是否共享或隐瞒知识,特定情况下的社会困境(e.g., Cabrera & Cabrera, 2002; von Krogh, 2002)。

社会困境是个体理性的,即在最大限度地个人支付的情况下,会导致集体的非理性的一种自相矛盾的情境。

提高个人付出可能引起个人不愿意与他人分享知识。

因此,过去的研究主要集中在前人关于知识共享研究的个别方面,比如,奥斯特洛和Frey(2000年)谁强调了内在的和外在动机对知识分享的重要性。

Argote,Gruenfeld和纳基(2001)再举一个例子,认为知识共享可能引起意识或脆弱性的利益冲突,这可以减少个人的动机分享。

在本文中,我们将集中关注与另一个被知识管理文献大多忽略的个人方面:个人气质,预计会影响知识共享的过程。

更具体地说,我们研究这三个角色性格特征,即宜人性,责任感和开放性,作为员工的知识分享行为的决定因素。

在下一节中,我们针对知识和知识共享的特点展示的知识共享过程的特殊性。

然后我们介绍人格特质,专注于特别重要的知识分享的三个特征:宜人性,责任感和开放性。

我们假设宜人性,责任感和开放性将以何种方式影响知识共享。

此后,我们描述我们的实证研究和报告,我们用PLS的结构方程模型分析的结果。

最后,我们考虑练习的影响。

2、知识特性与知识共享分享知识的能力取决于知识的属性,这很容易就影响到分享和积累知识,有多少以及知识的保留和储存,在组织里也可以轻而易举的流动。

目前对知识的各种差别进行了分析(例如,[Blackler,1995]和[Nonaka和适巧战后日本思想界,1995])。

第一次指定知识性质区别的是在知识和信息之间。

知识是不同于信息:“信息是一种流动的消息,而知识则是由流动信息创造出来的,且在于持有者的信念和决心扎根……知识在本质上与人类行为相关的。

”此外,它可以区分隐性和显性知识,并有明确的管理文献,特别是知识管理的高度重视。

这两种知识的差异集中在阐明知识的方式。

显性知识包括事实,规则和可挂接的以书面或符号形式编纂的政策组成,并且可以被轻松的分享。

然而,我们只有一小部分知识是很明确的。

最多的知识共享是隐性的,或包含于实践和程序(Nelson & Winter, 1982),因此没有汇编法律。

这会把知识变成一个难以共享的棘手因素。

区别这两个维度的知识,从可移植性和分享知识来考虑是必须的,但必须指出知识总是由隐性和显性的两个维度组成(see Polanyi, 1966, p. 6; Tsoukas& Vladimirou, 2001, p. 978。

)了解是一个过程,它可以被看作是一种与行为相结合的显性和隐性知识的某个特定动作(see Polanyi, 1966, p. 6; Tsoukas& Vladimirou, 2001, p. 978)。

上下文的特定动作是至关重要的, Orlikowski,2002年12月,p。

251,了解是“不可分开的行动,因为这是构成这样的行动”。

因此,知识共享涉及从一个特定的语境转换为另一种的转移知识。

以往的研究主要集中于显性维度的知识(e.g., Cummings, 2004; Hansen, 2002);在本研究中,我们把隐性尺寸,包括以下五种类型的知识:智力型,体现型,组织文化型,嵌入型,编码型的知识。

其中,智力型的知识与技能和认知能力的概念相关(或''双回路''学习阿吉里斯和Scho度,东经1978,例如,''''知识,从Ryles,1949年)。

体现知识定义为行动方向一致所获得的,嵌入式尤其是语境(例如,博兰尼,1983年)。

组织文化型知识的重点在于共同理解、社交、多元文化交融(例如,或者,1990)。

嵌入式知识在于系统性程序(e.g.,Granovetter, 1985; Nelson & Winter, 1982)。

最后,编码型知识是编纂在书籍、手册和守则中的,并且通过符号更加明确的编纂出来。

在我们的研究中,我们分析了知识共享在考虑这些五种类型的显性和隐性知识。

一个单位或组织受另一个单位的影响,显性知识和隐性知识共享:显性知识共享是当一个人/团队与另一个人/团队沟通有关特定的做法,制定了才会成功。

隐性知识共享时,没有能够清晰的表达而获取的知识, 举个例子, 例如,一个可从提高生产率在工具不知道或能够自动地阐明如何工具进行了调整(see for example Argote et al, 2000)。

如上所述,隐性知识深深扎根于应用背景和所涉及的人。

因此,个人方面是至关重要的。

个体会有不同的行为,因为有持久的人格特质。

在下面我们分析人格特质如何影响知识分享行为。

3、人格特质在最近的十年中对于人格研究出现了一个“戏剧性的高涨期”,并且有一半的研究取得了重大的进步和学科整合。

(Funder, 2001, p. 198)。

此次复兴中一个重要的研究就是将人格特征定义为五大领域(称‘大五人格模型’或者‘大五’,包含神经质(相对于情绪稳定性),外向性,一致性,经验的开放性(或者理解力),和意识状态)成为了公认的一般概念高级结构。

这个大五因素结构作为人格研究的“经度与纬度”,为研究组织、协调并整合之前断开的分类和成果(赞助者 2001; Ozer & Reise, 1994, p. 361). 重要的是,研究的相关进展包括了生物生理和神经病理上的改善的与渐增的特性的认知,以及人格的遗传基础,这个基础也就是阐明人格的起源和所观测到内容的个体差异。

(例如朱可曼的研究,2005)。

神经质和外向性,作为大五人格中两个主要的情感性的特征,已经成为研究时间最长和最常验证的特质。

(如,Eysenck, 1991,1992; Revelle, 1995; Watson, 2000). 这两个特质是密切相关的气质(情感的,早期出现的,极其稳定的,本质地和遗传基因基础的,物种间观测到的差异,见Strelau, 1998; Zuckerman, 2005),可能更加考虑到基因遗传的纯理论 (Johnson & Krueger, 2004, p. 467)并且它们已经被标明为"大二”。

(Wiggins, 1968):“虽然在人格特质的描述模型中着重强调了五个维度,但是因果理论强调是神经质和外向性两个”(Rogers & Revelle, 1998, p.)很少的研究专注于,并且有些含糊不定的有关基础、内容、测量的责任感、宜人性和开放性经验验/智力(艾森克,1991,1992;Revelle,1995年,p。

307)。

健康的人际关系已经被认为是人格和工作环境之间的变量,包括工作满意度(Judge, Bono, & Locke, 2000),工作态度 (Judge, Heller, & Mount, 2002),信任度(e.g., Mooradian, Renzl, & Matzler, 2006)和工作绩效(e.g., Barrick & Mount, 1991) ,以及在工资方面的差异 (Nyhus & Pons, 2005);然而,严格的机制要通过人格因素来影响组织管理和工作车间行为并不那么明确。

(Raja, Johns, & Ntalianis, 2004)。

由于社会和关于责任心、开放性、宜人性本质的认知,也由于它们的主要角色在解释工作车间中社会行为(Witt, Burke, Barrick, &Mount, 2002),根据对外向性和神经质人格特质较为缺乏的研究(Salgado, 1997),和数据收集仪器长度的一定限制的背景下,我们应增加我们的假定以及关注下其他三个领域的研究。