最新区域产业结构演变的一般规律和特殊规律

- 格式:doc

- 大小:234.00 KB

- 文档页数:6

我国的产业结构变化趋势我国的产业结构变化趋势引言随着经济全球化的快速发展,我国的产业结构正在经历巨大的变化。

产业结构是国民经济中各个产业部门在总产值中的比重和相互关系的总和,它对于一个国家的经济发展和社会进步起着重要的指导作用。

本文将从产业结构的定义、产业结构变化规律、我国产业结构变化趋势及其影响四个方面进行阐述,旨在全面分析我国产业结构的变化趋势,并对未来的发展进行展望。

一、产业结构的定义产业结构是指国民经济中,各个产业部门在总产值中所占的比重和相互关系的总和。

根据不同的分类标准,产业结构可以划分为三次产业结构和高新技术产业结构。

三次产业结构包括第一产业(农业、林业、渔业等)、第二产业(工业)和第三产业(服务业)、高新技术产业结构包括国家重点支持的高新技术产业。

二、产业结构变化规律产业结构变化是一个长期的发展过程,具有一定的规律性。

总的来说,产业结构变化包括二次转移和三次转移两个阶段。

1、二次转移阶段二次转移阶段发生在农业比重开始下降的阶段。

在这个阶段,随着城市化的推进和农村劳动力向城市流动,传统农业劳动力逐渐减少,而工业和服务业的劳动力需求逐渐增加。

因此,工业部门的比重开始增加,而农业部门的比重开始下降。

这种变化是国家经济发展过程中的正常现象,也是国家经济结构调整和转型升级的重要标志。

2、三次转移阶段三次转移阶段发生在工业比重下降、服务业比重上升的阶段。

在这个阶段,随着经济技术的飞速发展和社会需求的变化,传统产业的竞争力开始衰退,而高新技术产业和服务业的竞争力开始增强。

因此,工业部门的比重开始下降,而服务业的比重开始上升。

这种变化是国家经济发展过程中的重要转折点,标志着我国经济从制造业驱动转向创新和服务驱动。

三、我国产业结构变化趋势1、制造业的优化升级目前,我国的产业结构中,制造业仍然占据重要地位。

然而,随着国际产业竞争的加剧和国内劳动力成本的上升,传统制造业的竞争力逐渐下降。

因此,未来的发展趋势是制造业优化升级。

产业结构变化规律对我们的启示首先,产业结构变化规律告诉我们,在经济发展过程中,第一产业、第二产业和第三产业的比重会发生相应的变化。

随着经济的发展,第一产业(农业)的比重逐渐减少,而第二产业(工业)和第三产业(服务业)的比重逐渐增加。

这说明农业的比重逐渐降低,工业和服务业的比重逐渐增加是产业结构变化的一种普遍规律。

对我们来说,这意味着应当加大工业和服务业的发展力度,以提高经济的整体水平。

其次,产业结构变化规律告诉我们,经济发展过程中需要加强产业结构调整。

产业结构调整是指通过调整和优化产业部门间的比重、布局和结构来实现经济结构的升级和优化。

随着经济的发展,一些产业可能会衰退,另一些产业可能会兴起。

我们应当关注新兴产业的发展潜力,并通过合理的政策引导,加大对新兴产业的支持力度。

另外,我们还应当通过技术进步和创新来推动传统产业的发展,提高其竞争力和附加值。

再次,产业结构变化规律提示我们要注重产业链的完整性和延伸性。

产业链是将相关产业环节有机地连接起来的一种生产方式。

产业结构变化规律告诉我们,一个完整的产业链能够提高整个产业的竞争力和附加值。

我们应当通过加强产业链的延伸,提高产业链上下游环节的关联度和协同效应,从而形成一个完整的、有竞争力的产业链。

同时,我们还应当注重产业链的升级和转型,通过技术进步和创新来提升产业链的附加值,实现经济的可持续发展。

最后,产业结构变化规律提醒我们要关注可持续发展的重要性。

随着经济的发展,我们应当更加注重生态环境的保护和可持续利用资源的开发。

在产业结构调整的过程中,我们要避免资源的过度消耗和环境的严重污染,注重推动绿色发展和循环经济的实践。

只有实现了经济的可持续发展,我们才能保持长期的经济增长和社会的稳定。

综上所述,产业结构变化规律对我们提供了许多有益的启示。

我们应当加大工业和服务业的发展力度,优化和调整产业结构,注重产业链的完整性和延伸性,以及关注可持续发展的重要性。

只有这样,我们才能实现经济的持续发展和社会的繁荣。

产业结构演变规律1.农业-工业-服务业结构演变:这是一个基本的产业结构演变路径。

在国民经济发展初期,农业是主导产业,随着工业的发展,工业逐渐成为主导产业,最终被服务业所取代。

这一演变的过程中,农业的比重逐渐下降,而工业和服务业的比重逐渐上升。

2.产业扩张和升级:产业结构演变的过程中,产业会经历扩张和升级的过程。

扩张是指产业规模的扩大,升级则是指产业技术水平和附加值的提高。

产业扩张和升级是产业结构演变的重要动力,通过技术进步和创新,可以推动产业的发展和演变。

3.产业集聚和分散:在产业结构演变中,产业会存在一定的集聚和分散的趋势。

在产业发展初期,由于存在规模经济和篇地优势,会出现产业的集聚现象。

随着产业规模的扩大和技术的发展,产业集聚的作用逐渐减弱,产业开始呈现分散的趋势。

4.新兴产业的出现与发展:随着科技进步和经济发展,新兴产业不断涌现,并逐渐成为产业结构中的重要组成部分。

新兴产业通常具有高技术含量、创新性和前瞻性的特点,对经济发展起到积极的推动作用。

在产业结构演变中,新兴产业的出现和发展会改变原有产业结构的比重和格局。

5.产业结构优化升级:随着经济发展和技术进步,产业结构会逐渐优化和升级。

这包括产业附加值的提高、产业规模的扩大和产业竞争力的增强等方面。

产业结构的优化升级是促进经济可持续发展的关键,通过产业结构的优化,可以实现经济的高质量发展。

总的来说,产业结构演变是一个复杂而多元的过程,受到经济、社会、政治和技术等多种因素的影响。

在不同的国家和地区,由于经济基础和发展阶段的不同,产业结构演变的规律也会有所不同。

然而,以上提到的规律是在大多数情况下普遍存在的。

了解产业结构演变的规律有助于深入了解经济发展过程中的产业变化,有针对性地制定产业政策和发展战略,实现经济可持续发展。

产业结构演变规律产业结构的演变是指一个国家或地区在长期的发展过程中,不同产业部门在经济中的相对重要性发生变化的过程。

产业结构的演变规律是指在不同历史时期和不同发展阶段,不同国家或地区的产业结构存在一定的规律性,表现为一定的趋势和特点。

以下是产业结构演变的几条规律:第一,农业从主导转变为次要产业。

在一个国家或地区的经济发展初期,农业是主要的产业。

随着工业化进程的推进和技术的发展,农业生产力不断提高,农业在国民经济中的比重逐渐下降,转而成为次要产业。

这是产业结构演变的基本规律。

第二,工业的比重逐渐增加。

工业是现代经济的支柱和基础,工业的发展直接关系到一个国家或地区的经济发展水平。

在农业的基础上,工业通过技术进步和资本积累不断发展,逐渐成为国民经济的重要部门。

工业的比重的增加是产业结构演变的另一个重要规律。

第三,服务业的比重不断扩大。

随着工业化和城市化进程的加快,服务业的发展成为一个国家或地区经济发展的重要方向。

服务业包括金融、教育、医疗、旅游、娱乐等各种服务行业,在经济中的比重逐渐增加。

这是产业结构演变的一个显著特点。

第四,产业链的延伸和升级。

随着国际经济一体化进程的加快,各个国家的产业链不再是简单的生产和加工,而是向上游和下游延伸,形成了一个更加复杂和多元的产业链。

在产业链的升级过程中,高附加值的工业和服务业逐渐成为经济的新增长点,而低附加值的重复劳动力密集型产业逐渐减少。

这是产业结构演变的又一个规律。

第五,技术创新推动产业结构变革。

技术创新是产业结构变革的重要动力。

新的技术和科学成果不断涌现,推动产业结构的变革和升级。

在技术创新的推动下,一些传统产业不断淘汰和更新,一些新兴产业迅速崛起。

技术创新对产业结构进行重构的能力将会更强。

总之,产业结构的演变规律体现了经济发展的内在规律和趋势。

随着时间的推移,农业的比重将逐渐减少,工业和服务业的比重将不断增加,产业链将不断延伸和升级,技术创新将推动产业结构的变革。

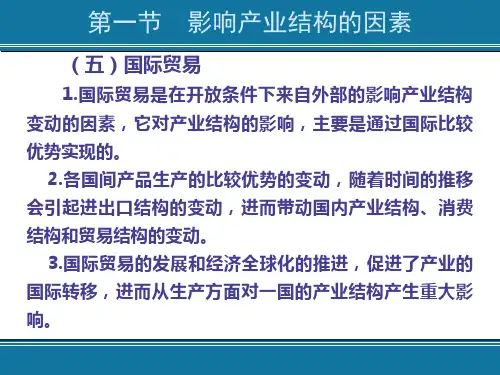

区域产业结构演变的一般规律和特殊规律产业结构演变趋势理论可根据是否考虑外贸因素对产业结构的影响,分为封闭型产业结构理论和产业结构理论。

封闭型产业结构理论一般不考虑外贸因素对产业结构的影响和作用,即在封闭的情况下研究产业结构演变的趋势。

主要有:配第-克拉克定律、霍夫曼的工业化阶段理论、技术集约化规律、库兹涅茨的现代经济增长理论。

配第-克拉克定律由英国经济学家威廉-配第发现并由克拉克经济实证研究而系统归纳,其基本结论是:随着经济的发展,第一产业的就业比重不断降低,第二、第三产业的就业比重将增加,亦即劳动力会由第一产业向第二产业与第三产业转移。

配第-克拉克定理适用于区域产业结构演变。

经济发展水平越高的区域,其第一产业所占比重越小,第二产业与第三产业所占比重越大。

三次产业劳动力的比重次序由“一、二、三”向“三、二、一”的转变。

霍夫曼定律揭示的是工业结构演变的重工业化阶段,消费资料与资本资料工业之间的增加值的比例关系的变化规律。

他认为,在工业化进程中,霍夫曼比例,即消费品部门的增加值与资本货物部门的增加值之比,是不断下降的。

他把工业化阶段分为四个阶段:第一阶段,消费资料工业发展迅速,在制造业中占有统治地位;资本资料工业则不发达,在制造业中所占比重较小。

处于这一阶段的国家有:巴西、印度、新西兰等。

第二阶段,资本资料工业发展较快,消费资料工业虽也有发展,但速度减缓,而资本资料工业的规模仍远不及消费资料工业的规模。

(日本、荷兰、加拿大、匈牙利)第三阶段,消费资料工业与资本资料工业在规模上大致相当。

(英国、美国、德国、法国)第四阶段,资本资料工业的规模将大于消费资料工业的规模。

处于这一阶段的当时还没发现。

技术集约化规律,即在工业化过程中,工业的资源结构呈现出向以技术为主题的结构演进的趋势。

在工业化初期,工业资源结构中劳动力的数量占据突出地位,形成以劳动集约型工业为主的阶段。

工业化中期,工业资源结构中的资本积累及积累能力居突出地位,形成以资本集约型工业为主的阶段。

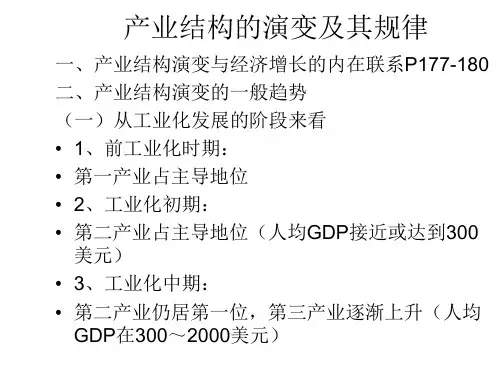

三次产业结构演变的一般规律三次产业结构演变的一般规律:随着经济的发展和社会的进步,三次产业结构呈现出从以第一产业为主导,逐渐向以第二产业为主导,再向以第三产业为主导的演变趋势。

三次产业就像是一场接力赛,第一产业是起跑的先锋。

在经济发展的初期,农业作为第一产业,可是“挑大梁”的角色。

想象一下,在一个刚刚起步的小镇,人们首先得吃饱肚子,才能有精力去干别的事儿。

所以这时候,大家都忙着在田地里耕种,生产粮食、养殖家禽家畜,为的就是满足基本的生活需求。

这时候的第一产业,就像是一个勤劳的农民伯伯,默默耕耘,为大家提供着生存的基础。

不过,随着时间的推移,第二产业接过了发展的接力棒。

第二产业主要包括工业和建筑业,它就像一个充满力量的工人叔叔,热火朝天地盖房子、造机器、生产各种产品。

当人们不再仅仅满足于吃饱穿暖,开始追求更多更好的生活用品时,工厂里的机器轰鸣起来,建筑工地热闹非凡。

各种工厂如雨后春笋般涌现,生产出各种各样的商品,从简单的日用品到复杂的机械设备。

这个阶段,第二产业迅速发展,成为经济增长的主要动力。

而当经济进一步发展,第三产业就像是一位智慧的“军师”登场了。

第三产业涵盖了服务业的方方面面,比如金融、教育、医疗、旅游等等。

人们的生活水平提高了,不再只是关注物质的丰富,而是更注重生活的品质和体验。

于是,金融服务帮助人们管理财富,教育让大家变得更有知识和技能,医疗保障人们的健康,旅游则让人们开阔眼界、放松心情。

第三产业的发展,让生活变得更加丰富多彩。

比如说,在一些发达国家,第三产业占GDP 的比重往往超过70%。

像美国,其服务业高度发达,金融、科技服务等领域引领全球。

而在一些发展中国家,虽然第二产业仍占据重要地位,但第三产业的比重也在逐步上升。

总结一下,三次产业结构的演变规律反映了经济发展的不同阶段和人们需求的变化。

了解这个规律,对于国家制定经济政策、企业规划发展方向以及我们个人的职业选择都具有重要的意义。

产业结构与产业布局演变规律产业结构是指一个国家或地区经济中不同产业的比重和组成情况。

产业布局是指这些产业在地域上的分布情况。

产业结构和产业布局的变化是不断发展的,符合一定的规律。

下面将介绍产业结构与产业布局演变的一些规律。

1.农业-工业-服务业演变规律:在经济发展的早期阶段,农业是主导产业。

随着工业化的推进,工业产业逐渐成为主导,促进了城市化进程。

工业和农业的发展推动了服务业的兴起和壮大,服务业成为经济的新引擎。

这种演变规律在许多国家的经济发展历程中都有体现,如英国的工业革命、中国的开放等。

2.产业结构升级的规律:随着科技进步和技术创新,一些传统产业逐渐衰退,新兴产业和高科技产业快速崛起。

这种产业结构的升级是经济发展的必然结果。

新兴产业和高科技产业的崛起不仅具有较高的附加值和利润率,还能带动相关产业链的发展,促进经济的创新和提高竞争力。

3.产业分工与区域发展的规律:随着经济全球化的加速,各国之间的产业分工越来越明显,不同地区承担着不同的产业职能。

例如,发达国家普遍具有高技术产业和创新能力,而发展中国家多从事劳动密集型产业和资源开发。

而在一个国家内部,由于不同地区的自然条件、经济发展水平和政策差异,不同地区也承担着不同的产业任务,形成了产业布局的特点。

4.跨国公司和全球产业链的构建:总体而言,产业结构和产业布局的演变规律体现了经济发展的趋势和需求。

随着经济全球化的加深和科技进步的发展,产业结构和产业布局将继续发生变化,并逐渐形成更加复杂和多元化的格局。

产业结构规律和趋势产业结构规律和趋势引言:产业结构是指一个国家或地区经济部门的组织结构和产业分布的总体格局。

而产业结构规律和趋势则指的是这个总体格局中所存在的一些规律和发展趋势。

通过对产业结构规律和趋势的研究和分析,可以帮助我们更好地理解和把握经济发展的大势,以及提供科学依据和政策支持,促进产业的升级和优化。

本文将从不同的角度探讨产业结构的规律和趋势,并提出相关的建议。

一、产业结构的演变规律1. 农业、工业、服务业三次产业的比重变化农业、工业和服务业是一个国家经济部门的三大支柱产业,它们的发展水平和比重分布直接影响着国家经济的结构。

一般来说,经济发展的初期,农业占据主导地位,随着工业革命的到来,工业逐渐崛起并成为主导产业,而在后期,随着生产力的提升和经济发展的成熟,服务业的地位将逐渐提升。

2. 产业集聚的规律“一地一品”和“一地一业”的产业集聚现象是产业结构演变过程中常见的规律之一。

这种产业集聚往往形成了一个地区的产业优势,促进了地区经济的快速发展。

例如,中国的广东省和浙江省在经济发展过程中形成了明显的地区产业集聚现象,广东以制造业为主导,浙江以轻工业和电子信息产业为主导。

3. 高技术产业的崛起随着科技进步和信息化的快速发展,高技术产业在产业结构中所占比重日益增加。

高技术产业通常具有较高的附加值和创新能力,对经济增长和国家竞争力的提升起到了重要作用。

例如,信息技术、生物医药、新材料等高技术产业在全球范围内持续发展壮大。

二、产业结构的趋势1. 新兴产业的崛起与发展新兴产业是指那些与传统产业相比,技术含量高、创新能力强、资源消耗低、对环境友好的产业。

新兴产业的发展将进一步加快产业结构的变革和优化升级。

例如,以人工智能、云计算、大数据等为代表的数字经济产业,以及新能源、生物医药等产业的兴起,将对未来的产业结构演变产生深远的影响。

2. 服务业的快速发展随着经济发展的进一步,人们对生活品质和多元化需求的提高,服务业将成为未来产业转型升级的重点和主力军。

产业结构演进的特征和基本规律产业结构演进的特征和基本规律,这话题可真是不简单,但咱们今天就轻松聊聊。

想想看,产业就像一棵大树,根深叶茂,各个产业就像树枝,长得错综复杂,各有各的特色。

产业结构的演进,就跟咱们生活中的变迁差不多,谁年轻的时候没经历过几次“换血”呢?说白了,产业结构的变化,就是经济在不断地自我更新和优化。

咱们得知道,产业结构演进不是一天两天就能搞定的。

就像咱们小时候从小学生变成中学生,进而到大学生,每一步都是一次飞跃。

产业结构也是一样,从第一产业到第二产业,再到第三产业,真是一步一个脚印。

前面那第一产业,农业为主,真是养活了不少人。

可随着社会的发展,人们的需求变化了,大家不再只满足于吃饱穿暖,而是追求生活品质,这时候,第二产业的工业就逐渐崭露头角了。

工厂里机器轰鸣,大家都在忙碌,过上了“小康”生活。

有人可能会问,第三产业又是个啥呢?嘿,简单说就是服务行业,比如餐饮、旅游、教育等等。

你想,咱们现在不仅要吃得好,还要玩得开心,学习得厉害。

这就促使第三产业迅速发展,成为经济增长的重要引擎。

换句话说,产业结构的演进就像咱们的生活一样,永远都在变化,总有新的东西出现来满足大家的需求。

再说说这个产业结构演进的特征。

灵活性,简直就是个必备的素质。

想象一下,咱们玩游戏,游戏里如果角色不能升级,谁还愿意继续玩下去?同样,产业结构也需要不断地调整和升级。

比如,环保意识的提升,促使许多企业开始向绿色发展转型,大家都想要一个蓝天白云的环境,这不就是典型的产业结构优化吗?还有一个特点就是全球化。

现在,咱们吃的水果可以来自南半球,穿的衣服可能是“洋货”,这就是产业结构演进的另一面。

全球的资源配置变得越来越紧密,大家都在为了更高的效率而奔波。

就好比打麻将,手里有好牌,偏偏要和别人交换,最后都能搭配得更好,产业之间的合作也是如此,大家互利共赢,生意自然兴隆。

再聊聊基本规律,简单来说,就是“需求驱动”。

人们的需求变化,推动了产业的演变。

地区产业结构变化的一般过程和规律是什么?地区产业结构变化的一般过程和规律包括以下几个阶段:1.传统农业主导阶段:在发展初期,农业往往是地区经济的主导产业。

农业占据了地区经济的主要部分,人口大多从事农业生产。

这个阶段的特征是农业劳动力占比高、农产品消费占比高。

2.工业化和产业结构转型阶段:随着经济发展和工业化进程的推进,工业部门逐渐成为地区经济的主导产业。

大量劳动力从农业转移到工业领域,工业产值占比逐渐增加。

制造业和重工业往往是这个阶段的主要特征。

3.服务业兴起和经济结构多元化阶段:随着经济的进一步发展和社会的发展需要,服务业开始兴起,并逐渐成为地区经济增长的重要支柱。

服务业的比重在经济中逐渐增加,包括金融、零售、住宿餐饮、旅游等。

经济结构逐渐由单一的工业化转向多元化。

4.高技术产业和创新驱动阶段:随着科技进步和全球化的推动,高技术产业开始兴起,并成为地区经济发展的重要引擎。

这个阶段地区经济更加注重创新和知识产业的发展,包括信息技术、生物技术、新能源等领域。

地区产业结构变化的规律包括以下几个方面:1.从农业到工业再到服务业的转变:传统农业逐渐减少,工业化进程带动了制造业的发展,随后服务业取得了越来越大的比重。

2.产业结构层次逐渐提高:随着发展,地区产业结构逐渐向高附加值、高技术、高创新的方向发展。

对技术和知识密集型产业的需求增加,经济结构更加多元化。

3.产业集聚和区域特色发展:一些地区会因为自身资源和优势条件,发展出一定的产业特色,并形成产业集聚效应。

例如,某地区发展起了汽车制造、电子器件等特色产业,形成了独特的地区经济特点。

4.全球化对地区产业结构的影响:地区产业结构也受到全球化的影响,地区可能会因为自身优势适应全球化的需求,比如成为生产基地或服务中心。

需要注意的是,每个地区的产业结构变化也会受到地理、资源、政策等因素的影响,所以具体的变化过程和规律可能因地区而异。

以上描述是一般情况下的一般过程和规律。

产业结构演变规律

产业结构演变规律是指随着经济发展和社会变化,产业结构发生变化的基本规律。

其主要特征包括:

1.从传统制造业向服务业的转变

随着经济社会发展,服务业对经济发展的贡献不断增加,服务业已经成为现代经济的支柱产业和重要的就业领域。

2.从劳动密集型产业向资本密集型产业的转变

随着技术的发展和生产方式的改变,劳动密集型产业越来越难以满足经济发展的需要,资本密集型产业逐渐成为经济发展的主要方向。

3.从传统农业向现代农业的转变

现代农业通过科技的应用、农业培训、质量和市场的改进,使得农民的生产效率大幅提高,农业成为现代经济中重要的部分。

4.从资源型产业向高技术产业的转变

随着社会、资源环境的变化,资源型产业的发展面临着诸多挑战,高技术产业逐

渐成为新的增长点。

总之,产业结构演变规律是一个复杂、多层次、长期的演变过程,需要适应经济和社会的发展趋势,不断调整和优化产业结构,以适应不断变化的市场需求和经济环境。

产业变迁规律 -回复

产业变迁规律是指随着时间的推移,不同产业在经济发展过程中的相对重要性和地位发生变化的一种规律。

它是经济发展和结构变迁的结果,主要包括以下几个方面的规律:

1. 农业阶段:在一个国家或地区经济发展的早期阶段,农业是支配性产业,占据着经济的主导地位。

农业产业在经济中的比重较高,是人们的主要就业来源和收入来源。

2. 工业阶段:随着经济的发展和城市化进程的推进,工业开始崛起,并逐渐取代农业成为经济的主导产业。

工业发展能够实现生产的规模化和工艺的先进化,对经济增长和就业创造起着重要的推动作用。

3. 服务业阶段:随着经济的进一步发展和人民生活水平的提高,服务业开始快速发展,并成为经济的支柱产业。

服务业包括商业、金融、教育、医疗、旅游等领域,通过提供各种服务来满足人们不断增长的需求。

4. 高科技产业阶段:在现代经济中,高科技产业越来越成为经济增长和创新的主要驱动力。

高科技产业包括信息技术、生物技术、新材料等领域,这些产业的发展对国家竞争力和经济转型起到至关重要的作用。

总体来说,产业变迁规律表明了经济发展过程中不同产业之间的相互作用和演变,同时也反映了经济结构的优化和调整。

对

于国家和地区的经济发展战略和产业政策的制定具有重要的参考价值。

区域产业结构演变的一般规律说到区域产业结构演变,哦,那可是个大话题啊!别看这几个字儿好像挺学术的,但换个方式说,就是一个地方的经济是怎么“变戏法”的,怎么从最开始的简单生意,慢慢变得越来越复杂、越来越精细。

你想,最早那时候,大家不都是种地养牲口的吗?后来随着技术进步和市场变化,产业逐渐多样化,地方经济也开始向不同方向发展。

就像做饭一样,最初只是简单炒个菜,后来你可能就做起了大餐,种类繁多,口味独特。

这变化说来简单,实际可不容易。

某些地方的产业结构变得快,就像飞一样,可能是受外部环境推动,比如技术突破、市场需求变化,或者是支持。

但有的地方就像蜗牛爬行一样,慢慢地适应,经过不断的调整和试错才逐渐走上正轨。

所以,产业结构演变其实是一场“时间和耐心”的赛跑。

想象一下,一开始可能一个地方还在为生存拼命,而发展到后来,产业就开始“升级打怪”,从农田到工业,再到服务业,最后形成一套复杂的产业链,真的是得花上不少心思和时间。

再说,产业结构变化不仅仅是经济上的事儿,还和社会生活息息相关。

你看,随着一些地方逐渐由重工业转向高科技产业,人们的生活方式和思想观念也会跟着转变,大家不再单纯追求“赚钱”而是更看重质量,注重环保和健康。

说到底,产业结构的演变,就像是一个地方性格的变化,它的外在表现就是经济不断向高端、高效、环保的方向靠拢。

你想啊,原来大家都喜欢传统的手工业或者重工业,可随着全球市场的变化,一些地方不得不“弯道超车”,去拥抱新兴产业,科技、信息、服务,样样都要抓紧。

不过说到这里,你可能会想,产业结构变化好像挺厉害的,但它到底怎么来?这背后有不少“关键人物”在默默操盘。

嘛,是最直接的推动力,不管你是不是喜欢它,它都能在你没注意的时候改变你的生活。

再者就是市场的变化。

比如,随着人们生活水平的提高,消费需求逐渐发生改变,大家对产品的要求不再是“有”就好,而是要“好”还要“精”。

不得不承认,科技发展也起到了推波助澜的作用。

区域产业结构演变的一般规律和特殊规律

产业结构演变趋势理论可根据是否考虑外贸因素对产业结构的影响,分为封闭型产业结构理论和产业结构理论。

封闭型产业结构理论一般不考虑外贸因素对产业结构的影响和作用,即在封闭的情况下研究产业结构演变的趋势。

主要有:配第-克拉克定律、霍夫曼的工业化阶段理论、技术集约化规律、库兹涅茨的现代经济增长理论。

配第-克拉克定律由英国经济学家威廉-配第发现并由克拉克经济实证研究而系统归纳,其基本结论是:随着经济的发展,第一产业的就业比重不断降低,第二、第三产业的就业比重将增加,亦即劳动力会由第一产业向第二产业与第三产业转移。

配第-克拉克定理适用于区域产业结构演变。

经济发展水平越高的区域,其第一产业所占比重越小,第二产业与第三产业所占比重越大。

三次产业劳动力的比重次序由“一、二、三”向“三、二、一”的转变。

霍夫曼定律揭示的是工业结构演变的重工业化阶段,消费资料与资本资料工业之间的增加值的比例关系的变化规律。

他认为,在工业化进程中,霍夫曼比例,即消费品部门的增加值与资本货物部门的增加值之比,是不断下降的。

他把工业化阶段分为四个阶段:

第一阶段,消费资料工业发展迅速,在制造业中占有统治地位;资本资料工业则不发达,在制造业中所占比重较小。

处于这一阶段的国家有:巴西、印度、新西兰等。

第二阶段,资本资料工业发展较快,消费资料工业虽也有发展,但速度减缓,而资本资料工业的规模仍远不及消费资料工业的规模。

(日本、荷兰、加拿大、匈牙利)

第三阶段,消费资料工业与资本资料工业在规模上大致相当。

(英国、美国、德国、法国)

第四阶段,资本资料工业的规模将大于消费资料工业的规模。

处于这一阶段的当时还没发现。

技术集约化规律,即在工业化过程中,工业的资源结构呈现出向以技术为主题的结构演进的趋势。

在工业化初期,工业资源结构中劳动力的数量占据突出地位,形成以劳动集约型工业为主的阶段。

工业化中期,工业资源结构中的资本积累及积累能力居突出地位,形成以资本集约型工业为主的阶段。

后工业化时期,技术资本品的质量和劳动力质量为工业资源结构中最重要的因素,从而进入技术集约化阶段。

现代经济增长理论,美国经济学家库兹涅茨把人均收入开始增长,并伴随有不同形式的经济进步的时期称为“经济时代”,把其后的经济发展称为“现代经济增长”。

“现代经济增长”不是指狭义的经济增长,而是指经济时代以后的经济全面发展。

库兹涅茨的现代增长理论不仅证实了配第-克拉克定理,而且更广泛更深入探导了产业结构演变规律。

“雁行模式”,由日本经济学家赤松要提出的。

该理论模式认为,在需求与供给相互作用制约下,落后国家的产业结构要经历三个阶段的

变化: 1)进口阶段。

在对某些产品的需求增加,而国内生产困难时,靠进口满足需求; 2)国内替代阶段。

在国内生产该种产品的条件成熟后,以国内生产满足需求,替代进口产品; 3)出口阶段。

随着国内生产条件日益改善,该种产品生产成本大大降低,市场竞争力加强,产品转而进入国际市场。

后进国家应遵循进口→国内生产→出口的雁行发展形态。

该理论的基本结论是,落后国家的发展过程是先发展轻工业,然后发展重工业。

日本是这一模式成功的典型。

日本从纺织工业开始进行工业化,然后实行重工业化。

产业结构下游化,技术集约化规律讲到工业化后期,技术创新为经济发展的主要驱动力,在发达经济体中,技术创新驱动知识创新,也就是人们常说的知识经济的阶段,而知识经济之后的财富驱动阶段,意味着第三产业将进一步分化,其中的自然产业、精神产业和社会产业将逐步成为经济中的主产业。

经济的文化化更深一层的意义在于它代表着未来经济发展的方向。

这就是产业结构的下游化和需求结构的上游化。

产业结构下游化的突出表现是实业逐步让位于服务产业。

如从总体发展来看,相对于农业和工业等生产部门,商业等流通部门的地位逐步上升;其后,相对于实体经济,金融产业等经济方式成为现代经济的中心;再次,服务业的地位:如从业人员数量、层次,吸纳社会资本的总量,资金流量和行业利润率等进一步上升。

产业结构下游化源于需求结构的上游化高档化。

随着社会生产力的迅速发展,人们的收入水平不断提高,人们的社会需要也不断提高。

人

们在生活中对第一产业产品的需求在总体支出中的比重会相对下降,对文化产品的需求则会大大增加,比如人们对书籍、音像、影视、艺术产品的需求,对娱乐服务、旅游服务、信息与网络服务的需求。

中韩比较

中国

1978-1984年是我国经济从文革的严重破坏中得到恢复,农村改革全面展开的时期。

这个时期产业结构变动的显著特点是第一产业的比重迅速上升,由1978年的28%提高到1984年的32%,同期第二产业下降了5%,第三产业只上升了1%。

1985-1992年是我国非农产业较快发展的时期。

第三产业的比重从28%左右上升到32%左右。

同时,第二产业比重保持在43%左右,而第一产业下降7%。

在这个时期,人民生活基本解决了温饱问题,但就业的压力和第三产业发展不足的矛盾日益突出出来,劳动力大量转移到第三产业。

1993-1996年及以后一段时间是我国重化工业主导的时期。

这个时期的显著特点是基础设施包括能源、交通和通信设施的建设加强,使第二产业的比重迅速上升了6%。

1996年,第一产业的比重跌至20%,第二产业的比重接近49%,第三产业下降至31%。

这个时期,经济增长明显地具有重化工业为主导的特征,电力、钢铁、机械设备、汽车、造船、化工、电子、建材等工业成为经济增长的主要动力。

韩国

20世纪60年代初,韩国经济是典型的“资源和资本不足型经济”,韩国的政府和经济学界认为,在这种情况下,依靠市场机制的自发作用是不可能实现经济繁荣的,必须由国家来规划产业结构目标。

鉴于当时国际环境处于冷战时期,大部分西方国家都正在进行产业结构调整,把国内“夕阳产业”转移到发展中国家,韩国政府决定充分面向世界市场,积极参与国际分工,发挥劳动力优势,发展以出口产业为中心的外向型经济,取得了举世瞩目的成就。

20世纪70年代,韩国政府将经济开发战略由“出口主导型”发展为“重化工业化”。

把产业重心转向资本和技术密集型的重化工业,发展外汇获得率高、对其它工业部门的关联效果大、能够吸引大量劳动力、较容易建成、在短时期内能形成国际市场竞争力的工业部门,确定钢铁、非铁金属、机械、造船、汽车、电子、石油化学、水泥、陶瓷器及纤维工业等10大战略产业实行重点投资,各方面给予优惠,使这些产业带动出口及整个经济的发展。

20世纪80年代以后,由于科学技术更为广泛而深入的应用和高附加值产品的出现,高科技和知识密集型产业受到普遍的重视,韩国政府在坚持出口导向型经济发展战略的同时,提出了“产业结构高级化”的政策目标,加速了劳动和资本密集型产业向技术和知识密集型产业的转化,使得汽车、电子产品和半导体成为韩国的主要工业,产业结构更为优化。

颈椎正位X线片

(1、钩椎关节,2、第三颈椎椎体,3、棘突,4、横突)(本例4、5钩椎关节不对称)。