生态住区指标体系研究报告(DOC)

- 格式:docx

- 大小:188.96 KB

- 文档页数:15

浅析低碳理念下生态居住区规划设计策略摘要:近年来,随着经济的持续发展和城市的不断建设,城市的生态环境每况愈下,然而随着经济水平的提高居民对人居环境的品质要求也逐渐提高,建造节能减排、高效舒适的居住小区已成为众多开发商的竞争手段,作为城市规划者也需要注重低碳理念在居住小区规划中的应用。

低碳生态居住区的建设作为低碳城市规划和建设的重要组成部分,是促进城市可持续发展的重要举措。

本文解析“低碳”、“生态”的内涵,明晰低碳生态居住区规划的核心要素,通过规划设计和运营管理两个层面提出将低碳理念融入生态居住区规划设计的策略。

关键词:低碳、生态、住区规划策略中图分类号:tf761文献标识码: a 文章编号:1概述由于近年来我国城市居民的生活水平得到极大提高,居民对于居住环境的要求相应提高,对于居住的要求转化为以生态健康为主。

低碳理念在目前我国多数城市的居住区规划建设中运用,推动着城市规划建设的积极发展。

低碳城市规划与建设可以从城市规划的角度出发,来化解从工业革命以来“高碳”的城市发展模式给城市带来的种种危机。

将低碳理念融入生态居住区的规划建设,不仅能够减少城市碳的排放量,还可以提高居住环境质量和生活水平。

探索低碳生态居住区的规划设计策略,是倡导低碳生活、促进居住区迈向可持续发展之路的重要手段和措施。

2低碳生态居住区的相关理论及实践2.1低碳理论“低碳”一词在英国《我们未来的能源—创建低碳经济》白皮书的“低碳经济”概念中首次出现,低碳经济的核心思想是以更少的能源消耗获得更多的经济产出。

低碳,英文为low-carbon。

意指较低(更低)的温室气体排放。

对低碳的理解可以分为三种情况:第一种情形是温室气体排放的增长速度小于国内生产总值的增长速度;第二种情形是零排放;第三种情形是绝对排放量的减少。

低碳理念是贯穿于经济,文化和生活的方方面面,其核心在于加强研发和推广节能技术、环保技术、低碳能源技术等。

低碳城市的相关理论是在应对能源紧张和气候变化两大城市危机的背景下应运而生的,以能源使用和环境影响为主要研究对象的可持续城市发展理论体系的子系统。

《中国农业公园创建指标体系》生态美是硬指标建设国家农业公园,生态美是硬指标。

与一般的公园不同,国家农业公园以农村广阔的田野和绿色村庄为园区,以原住民生活区域为核心,融入了低碳环保、循环可持续的发展理念。

根据农业部相关标准制定的《中国农业公园创建指标体系》,包括乡村风景美丽、农耕文化浓郁、民俗风情独特、产业结构发展、生态环境优化等十一大评价指数,其中乡村风景美丽要求有田园、地貌、水系和社区美景;生态环境要求社区、产业区、旅游服务提供区都要优化。

一二三产融合发展除了生态美,国家农业公园还是一个联动一二三产业的大产业集群。

中国农业大学发布的《中国农业公园发展研究报告(2016)》指出,中国农业公园是在农业园区、科技园区、观光园区的基础之上,融合农业产业发展、农耕文化与传统民俗、生态环境保护、新农村建设等多种形式发展起来的一种农村一二三产业融合新模式、休闲旅游发展新业态。

与一般的农业生产不同,农业公园的生产是在一个高标准的公园中进行的,盈利模式是通过出售公园的产品或产品经营权来获取收益。

农业+旅游特色鲜明根据规定,申报国家农业公园必须具有健全的道桥游线设施、下榻接待设施、餐饮服务设施、娱乐休闲设施、购物消费设施、通讯视讯设施和康疗救护等设施;具有特色鲜明、美誉度强的休闲农业与乡村旅游品牌。

国家农业公园申报条件根据政府发文,申报国家农业公园需满足以下几方面的条件:•与乡村、农业文化相关的风景、风物、风俗、风情,需具有吸引广大旅游休闲者的资源禀赋与基本质素。

•产业结构中必须有农业产业(包括农林牧渔)作为重要方面。

•有对乡村实施绿色文明和可持续发展的基本要求与考量。

•以村域范围为主体来规划布局和开发建设。

•尽力保留原农户、农民的人居原生态,农民生活情景应活化与融化在农业公园游览体系当中。

•有相对完善的管理机构。

国家农业公园申报程序(一)申报单位自愿报名,填写《国家农业公园申报表格》,申报材料以报告的形式整理,并采用文字与图片的合理搭配方式,装订成册,以便专家评审。

国土空间规划目标指标体系的构建思考摘要:随着《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》等有关文件出台,明确了全国、省、市县国土空间规划的要求,现全国各级各地都在全力开展国土空间规划。

但对国土空间规划的目标、指标体系尚无权威、规范的要求,可参考借鉴的《市县国土空间开发保护现状评估技术指南》(试行)中的指标体系尚有许多值得商榷的地方,怎么构建国土空间规划的指标体系,怎么体现国土空间规划的“多规合一”及其综合性还需深入思考和研究。

目前全国各地正在紧锣密鼓地开展市县国土空间规划的编制工作,迫切需要相对规范的市县国土空间规划指标体系。

本文在分析《市县国土空间开发保护现状评估技术指南》(试行)中的指标体系基础上,明确了市县国土空间规划指标体系构建的依据、目标和原则,提出了市县国土空间规划指标体系构建的建议。

关键词:国土空间;规划目标;指标体系引言国土空间既是一种资源,也是承载各类资源、环境、人口和经济要素的空间载体,是人类赖以生存和发展的物质基础。

科学合理规划国土空间,优化国土空间资源配置,既是提高资源利用效率,也是促进人类可持续健康发展的有效途径。

我国国土空间治理体系始于城市规划领域,由注重开发转向约束性保护,由国土空间规划多元并立演变为“多规合一”规划体系。

进入新时代,国土空间治理迈入了治理现代化新阶段,是面向高质量发展阶段的战略需要和战略任务。

1乡村体系规划概述县区发展阶段,要建立一套科学完善的乡村发展规划,并以此为地区国土专项规划的重点来进一步研究。

乡村规划是新型结构体系,从大局来看,可以为村庄指明正确的发展方向,实现资源的合理分配,促进内部机构的协调运作,打造有地方特色的新兴乡村经济等,都发挥不可替代的作用。

具体而言,乡村规划也是地区建设的重要参考依据,可为其提供多种发展方案,发挥着重要的引领作用。

新时代的经济建设中,乡村体系已成为国土空间规划的重要组成部分。

①乡村体系更符合当前社会的城乡用地、环境保护等相关政策需求,我国人口数量多,空间用途广泛,在居民生活、工业生产、园林建设发展方面,都是必不可少的资源;②乡村体系建设汇总融入统筹规划,对于打造一体化的新型城镇,制定统一标准的空间规划图有重要的作用。

绿色建筑发展规划实施情况中期总结评估报告为全面推进“十四五”规划的有效实施,按照统一部署,结合年度的绿色建筑工作总结、相关工作检查报告以及其他相关资料进行分析归纳,对《规划》实施两年半时间的主要指标、重点任务等完成情况进行了中期评估,综合形成《〈绿色建筑"十四五"规划〉实施情况中期总结评估报告》,报告从《规划》实施及执行完成情况、问题及建议等两大方面进行阐述,具体情况汇报如下。

一、《规划》实施及执行完成情况《绿色建筑"十四五"规划》(以下简称《规划》)颁布以来,全面落实关于节能减排的方针政策力巴建筑节能与绿色建筑发展作为转变住房城乡建设发展方式、实现建筑业转型升级的重要举措来抓,政策和标准规范体系不断完善,新建建筑节能稳步推进,绿色建筑蓬勃发展,既有建筑节能改造深入推进,可再生能源建筑应用发展态势良好,超额完成了建筑节能“十四五”规划确定的各项工作目标。

(一)具体目标完成情况绿色建筑发展。

截止2023年6月,城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到100%,不断提升星级绿色建筑占比。

引入绿色金融保险机制,加强绿色建筑竣工验收和运行监管。

绿色生态城区。

截止2023年6月,完成已获批绿色生态城区试点项目规划目标落地,实施新建城区申报绿色生态城区,建设1个绿色生态城区。

新建建筑能效提升。

截止2023年6月,新建居住建筑执行节能设计标准比例达到100%,试点推行超低能耗及近零能耗建筑,不断提升城市新建建筑能效水平。

既有建筑能效提升。

截止2023年6月,60%以上的社区参与绿色社区创建行动并达到要求,推进公共建筑能效提升重点城市建设,公共建筑能效提升改造面积100万平方米以上。

装配式建筑普及推广。

截止2023年6月,全市范围内国有建设用地新建居住建筑和公共建筑全部实施装配式建筑。

(二)重点任务完成情况1、强化绿色建筑标准引领,强化绿色建筑监管机制法规政策体系日趋完善。

完善了《城市绿色建筑管理规定》,印发了《城市建筑节能和绿色建筑规划》、《城市装配式建筑发展规划》、《关于大力发展装配式建筑的实施方案》等政策文件,重点落实建筑节能、绿色建筑、装配式建筑等各项重点工作。

大学生课题研究报告范文大学生开展课题研究对培养大学生的创新能力,提高实践能力和综合素质具有重要意义。

下面是店铺为大家整理的大学生课题研究报告范文,欢迎阅读。

大学生课题研究报告范文篇1:华中师范大学武汉传媒学院(采风写生报告)长途跋涉,绕开一座座山,宏村——千呼万唤始出来。

到达宏村,天色阴霾,伟岸的徽州群山,依偎在山下的小村,安静的,沉默的。

层楼叠嶂,错落参差,高耸着的马头墙静静佇立,淳朴而美好。

二十多天的写生也就此拉开了序幕,我开始期待接下来的异乡生活,迫切想深入了解这么美丽而婉约的古镇。

其实宏村最早称为“弘村”,据《汪氏族谱》记载,当时因“扩而成太乙象,故而美曰弘村”,清乾隆年间更为宏村,取宏广发达之意。

宏村位于安徽省黟县东北部,村落面积19.11公顷,宏村始建于宏村建于南宁绍熙年间(公元1131年),至今800余年。

它背倚黄山余脉羊栈岭、雷岗山等,地势较高,常常云蒸霞蔚,时而如泼墨重彩,时而如淡抹写意,恰似山水长卷,融自然景观和人文景观为一体,被誉为“中国画里的乡村”。

驻足南湖,宏村一览无遗,展现在面前。

由于宏村位于黄山西南麓,群山环绕,南湖一池碧水,波光粼粼,绿荷摇曳,鸭群戏水,倒影浮光,水天一色,再借着远峰近楼,都一起辉映在这一片色彩明艳的湖水中,犹如一幅幽深雅静、清新明丽的水墨画。

南湖建于明万历丁未年(1607年),宏村村落经永乐年间到万历年间,楼舍连栋,高低错落,人口繁衍,光靠月塘蓄水已不够用,又在万历年丁末年将村南百亩良田,凿深数丈,周围四旁砌石立岸,仿西湖平湖秋月式样,建成南湖。

湖成大弓形,湖堤分上下层,上层宽4米,原来古树参天,苍翠欲滴,躯干青藤盘绕,禽鸟鸣唱,还有垂柳,枝叶婀娜,像临镜梳妆的少女,把秀发洒向湖面水中。

湖面绿荷摇曳,鸭群戏水,另有一番景致。

整个湖面倒影浮光,水天一色,远峰近宅,跌落湖中,加之树荫水深和日光的相互作用,明暗协调,动静相宜,显得幽深、雅静、清新、明丽。

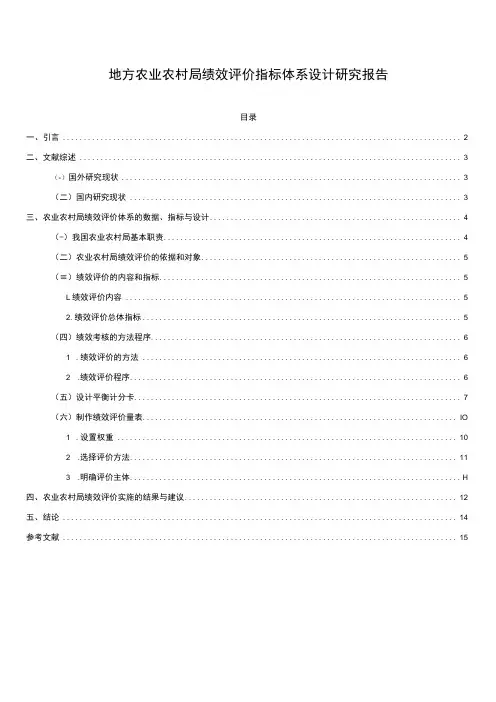

地方农业农村局绩效评价指标体系设计研究报告目录一、引言 (2)二、文献综述 (3)(-)国外研究现状 (3)(二)国内研究现状 (3)三、农业农村局绩效评价体系的数据、指标与设计 (4)(-)我国农业农村局基本职责 (4)(二)农业农村局绩效评价的依据和对象 (5)(≡)绩效评价的内容和指标 (5)L绩效评价内容 (5)2.绩效评价总体指标 (5)(四)绩效考核的方法程序 (6)1 .绩效评价的方法 (6)2 .绩效评价程序 (6)(五)设计平衡计分卡 (7)(六)制作绩效评价量表........................................................................... IO1 .设置权重 (10)2 .选择评价方法 (11)3 .明确评价主体............................................................................... H四、农业农村局绩效评价实施的结果与建议 (12)五、结论 (14)参考文献 (15)一、引言近年来,随着“服务型”政府的推动建设,对各级政府部门的绩效评价也得到重视,以期努力提高政府的管理效率、服务水平。

随着经济全球化的深入推进、政府需要优化内部管理机制并提升内部运营效率的需求等,各级政府部门的绩效评价也需要兼顾平衡的两个方面,即一方面要坚持以经济建设为中心,持续推动经济发展;另一方面还要适应服务型政府建设的需求,持续提升政府的运行效率, 探索具有中国特色的政府管理新模式。

农业农村部门作为我国地方政府部门的重要组成部分,肩负着两个方面的职能:其一是落实党中央、国务院以及上级部门的农业农村政策,促进我国农业的健康发展。

其二是统筹推动我国农村事业的发展,努力帮助农民改善居住环境,提高生活质量。

在新形势下, 农业农村部门也面临职能行使的压力,要深入推进乡村振兴战略,促进农业农村发展;提高农村发展质量,进行市场监管等等。

环境保护工作报告环境保护工作报告篇一:环境保护工作情况汇报环境保护工作情况汇报今年以来,我县环境保护工作坚持以科学发展观为指导,认真贯彻落实全市环境保护工作会议精神,进一步加强环境综合治理,持续推进循环经济建设,不断创新完善工作机制,层层分解落实环境保护责任指标,将环保工作与经济工作同部署、同安排、同落实,全面完成了年初市上与我县签订的《环境保护目标责任书》中的各项任务指标,有力的促进了全县经济社会又好又快发展。

一、狠抓宣传教育,提高生态文明意识。

今年以来,我们按照省、市有关要求,广泛深入地开展了环保法律法规宣传和环境公德教育,进一步强化了广大群众的环保法制观念和生态文明意识。

抽组专人在乡镇进行规划指导,并讲授相关环保知识,开展了形式多样的环境宣传。

对部分企业业主进行了环保法规知识、收费依据等环保政策宣传,提高了对环保工作的认识水平。

以召开的大型会议、群众集会以及重大节日期为契机,开展了环境警示图片展和上街宣传活动。

结合党务、政务公开工作,向社会公开了环保执法人员职责、办事程序、各项执法依据、环境标准及排污征费标准。

今年以来,共悬挂横幅28条,办墙报、板报34期,放映电影1场,印发环保法规知识宣传资料3.8万多份,进一步提高了全民的环境意识。

二、严格落实政策,着力改善环境质量。

我们从严执行产业政策和环保法律法规,严控“十五小”、“新五小”企业落户,避免了“招商引污”问题的发生。

加强了环境质量监控,城区环境质量得到了明显改善,经市环境监测站监测,县城区可吸入颗粒物年日均值、二氧化硫年日均值、二氧化氮年日均值分别低于0.10mg/m3、0.06 mg/m3、0.08 mg/m3,县城区域环境、交通干线噪声均值分别低于55分贝、70分贝,地表水水质、饮用水源水质达标率均为100%,各项指标均达到了功能区标准。

我县二氧化硫和化学需氧量排放量分别为157.44吨、259.31吨,两项指标均控制在市政府下达的600吨、350吨约束值之内。

中共中央、国务院印发《生态文明体制改革总体方案》文章属性•【制定机关】中国共产党中央委员会,国务院•【公布日期】2015.09.21•【文号】•【施行日期】2015.09.21•【效力等级】党内规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】自然生态保护正文中共中央国务院印发《生态文明体制改革总体方案》(2015年9月21日)为加快建立系统完整的生态文明制度体系,加快推进生态文明建设,增强生态文明体制改革的系统性、整体性、协同性,制定本方案。

一、生态文明体制改革的总体要求(一)生态文明体制改革的指导思想。

全面贯彻党的十八大和十八届二中、三中、四中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,按照党中央、国务院决策部署,坚持节约资源和保护环境基本国策,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主方针,立足我国社会主义初级阶段的基本国情和新的阶段性特征,以建设美丽中国为目标,以正确处理人与自然关系为核心,以解决生态环境领域突出问题为导向,保障国家生态安全,改善环境质量,提高资源利用效率,推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。

(二)生态文明体制改革的理念树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念,生态文明建设不仅影响经济持续健康发展,也关系政治和社会建设,必须放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。

树立发展和保护相统一的理念,坚持发展是硬道理的战略思想,发展必须是绿色发展、循环发展、低碳发展,平衡好发展和保护的关系,按照主体功能定位控制开发强度,调整空间结构,给子孙后代留下天蓝、地绿、水净的美好家园,实现发展与保护的内在统一、相互促进。

树立绿水青山就是金山银山的理念,清新空气、清洁水源、美丽山川、肥沃土地、生物多样性是人类生存必需的生态环境,坚持发展是第一要务,必须保护森林、草原、河流、湖泊、湿地、海洋等自然生态。

树立自然价值和自然资本的理念,自然生态是有价值的,保护自然就是增值自然价值和自然资本的过程,就是保护和发展生产力,就应得到合理回报和经济补偿。

国内外关于生态城市研究的理论综述摘要:中国正处于快速城市化和工业化阶段,资源和环境矛盾突出,建设生态城市是中国城市可持续发展的必由之路。

本文系统梳理了国内外生态城市发展研究现状和实践情况,研究表明:中国生态城市建设发展迅速,但普遍忽视了产业发展问题;国外生态城市发展模式并不完全适合中国;生态城市发展理论研究已严重滞后于实践,急需针对中国现有城市和新城开发的产业选择与发展问题进行深入研究,以分类指导中国生态城市建设实践。

关键词:生态城市内涵评价指标设计原理1、引言短短 300 年的工业文明历程在给人类带来巨大的物质财富的同时,也使地球的资源环境遭到了前所未有的破坏,这在城市地区表现更为集中和明显。

传统城市发展模式以“大量生产、大量消费、大量排放”为特征,造成了城市人口膨胀、资源紧张、交通拥挤、环境恶化等“城市病”[1]。

摒弃工业文明理念下的粗放式发展方式,建设生态文明,是时代发展的必然要求。

生态城市是生态文明建设的重要载体,已成为世界各国城市发展的潮流与趋势[2]。

生态城市是对传统城市发展模式的重大变革,它遵循自然规律和经济社会发展规律,把环境保护、资源合理开发利用和高效生态产业发展有机结合起来,合理规划城市布局,重构城市交通、建筑与土地利用方式,实现经济效益、生态效益、社会效益的有机统一[3]。

生态城市的内涵与发展目标与党中央提出的建设资源节约型、环境友好型社会、建设生态文明、促进城镇化健康发展等理念完全一致,是根治“城市病”,实现城市可持续发展的必然选择。

当前国内外生态城市研究与实践主要关注土地利用、建筑、交通、可再生能源利用等领域,产业发展问题尚未引起足够重视。

然而,产业是城市经济发展的动力与支柱,是生态城市建设成功与失败的关键。

因此,有必要系统梳理与生态城市产业发展相关的理论,总结国内外实践情况,为我国生态城市建设提供理论指导和经验借鉴。

2、生态城市的内涵2.1生态城市的起源生态城市的概念是随着人类文明的不断发展,对人与自然关系认识的不断升华而提出来的[4]。

2012年第·7期太原城市职业技术学院学报Journal of TaiYuan Urban Vocational college期总第132期Jul2012[摘要]在新概念不断涌现的房地产业,“生态”住宅已经成为开发商促销卖房的一块金字招牌,打着“生态”旗号的住宅小区不断涌现,那么,真正的“生态”住宅究竟应当具备哪些基本条件。

文章结合北京市第一个绿色生态小区———北潞春小区,主要探讨我国建设部住宅产业化促进中心编制的关于衡量生态建筑指标的九项技术,以及开发商和老百姓最关心的造价问题,对生态住宅进行分析。

尽管人们对生态住宅的认识尚处于起步阶段,但毫无疑问,作为住宅建设的一种趋势,其已经成为中国房地产业未来发展的潮流和趋势,并正在迈出实质性的步伐。

[关键词]生态建筑;生态技术;绿色生态住宅造价[中图分类号]TU[文献标识码]A[文章编号]1673-0046(2012)7-0173-02“生态”技术在住宅小区的应用童君(福建水利电力职业技术学院,福建永安366000)一、“生态建筑”的来源、定义和实现的目标目前,世界各国新型的生态住宅可谓方兴日盛,从可持续发展住宅观出发,发展生态建筑在我国也必然是人心所向、大势所趋的。

(一)“生态建筑”的来源20世纪60年代初,美籍意大利建筑师保罗·索勒瑞首次把生态学(ecology)和建筑学(architecture)两个单词合并为“arology”,提出了赫赫有名的“生态建筑”新理念。

(二)“生态建筑”的定义生态建筑也被称作绿色建筑、可持续发展建筑。

是根据当地的自然生态环境,运用生态学、建筑科学的基本原理和现代科学技术手段等,合理安排并组织建筑与其他相关因素之间的关系,使建筑和环境之间成为一个有机的结合体,同时具有良好的室内气候条件和较强的生物气候调节能力,以满足人们居住生活的环境舒适,达到经济、自然和人文三大生态目标,实现生态健康的净化、绿化、美化、活化、文化五化需求。

《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》建设部科学技术司于2001年5月27日组织有关专家,对建设部住宅产业化促进中心承担研究和编制的《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》(征求意见稿)(以下简称《导则》进行了科研成果评审。

经专家组讨论,一致同意该《导则》通过评审。

现将《导则》全文刊登,向公众征求意见。

1总则1.0.1为了在住宅建设中充分贯彻执行“节能、节水、节地、治污”的“八字方针”,加强住宅小区的生态环境建设,根据国家可持续发展战略和“十五”计划纲要的指导精神,参照世界各国在住宅生态环境建设上所采用的技术及标准,结合我国国情,特制定《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》(以下简称为《导则》)。

本《导则》实施的总体目标是:以科技为先导,以推进住宅生态环境建设及提高住宅产业化水平为总体目标,以住宅小区为载体,全面提高住宅小区节能、节水、节地、治污总体水平,带动相关产业发展,实现社会、经济、环境效益的统一。

1.0.2绿色生态住宅小区(以下简称为:生态小区)建设应符合国家关于生态环境建设的总体方针、政策,并符合地方总体规划与建设要求。

1.0.3生态小区的规划、设计、建设应执行国家和地方现行的强制性标准和规范。

1.0.4生态小区建设应充分体现节能原则。

并应根据当地的自然条件,采用适宜的建筑节能措施,使生态小区的建筑节能达到国家规定的标准。

1.0.5生态小区建设应充分考虑绿色能源(如:太阳能、风能、地热能、废热资源等)的使用,绿色能源的使用率应达到一定的水平。

使用常规能源时,应进行能源系统优化。

1.0.6生态小区建设应充分考虑节地原则。

应合理规划住宅、公建、道路、公共绿地等项目的用地,以提高土地使用效率;提倡采用先进的建筑体系,以提高住宅的有效使用面积和耐久年限;在国家规定的范围内,限期淘汰粘土实心砖等建筑材料。

1.0.7生态小区建设应充分体现节约资源原则,尤其要注重节水技术与水资源循环利用技术。

应尽量使用可重复利用材料、可循环利用材料和再生材料(3R 材料)。

和谐生态指导下的城市规划设计研究【摘要】城市规划是城市发展的基石,随着社会经济的发展、城市的出现、人类居住环境的复杂化,产生了城市规划设计思想并得到不断发展,近年和谐生态观念在城市规划设计中的作用越来越重要。

本文结合实际,对城市规划设计中地域特色和和谐生态环境建设相关方面进行了探讨。

【关键词】城市规划;地域特色;生态建设众所周知,城市规划是城市在一定期间内的发展目标和计划,也是城市建设的管理依据和综合部署。

然而近些年来,大部分城市在规划设计中没有将环境保护、节约能源的理念贯穿其中,导致城市虽然在经济建设方面取得了重大成就,与此同时却使得环境污染日趋严重,使城市环境步人了恶性循环的发展轨道。

此,城市规划设计必须摒弃传统守旧的规划理念,将和谐生态意识体现在城市规划设计的各个环节之中。

1.城市规划中自然生态环境建设生态建设与环境保护,是保证资源环境与经济社会协调发展、实施可持续发展的重要战略措施。

1.1 建立分散、多中心网络化城市群大城市、特大城市在发展的前提下,对于大城市、特大城市如何发展和科学规划问题,存在着两种思想和作法,一种‘大饼式”或带状无限延伸,另一种是分散、多中心形成的网络式城市群。

前一种实践的结果是存在许多社会、经济、文化方面的弊病。

因而后一种逐步被人们理解并付诸实施,分散式的城市发展,可以使城市的自然生态环境得到优化,并缓解了旧城改造和发展的诸多矛盾,提高城市的人居环境。

在城市规划中搞好综合的生态平衡,按分散、多中心形成网络化城市群的理念去发展规划,构筑基础设施一体化、产业一体化、市场一体化、城乡一体化的总体格局,建成有一流环境品质和现代化城市运转效率的城市连绵区。

1.2 强化生态城市设计理念工业时代以大量开发自然资源为代价,城市的建立与发展侵占着大量的自然空间,严重破坏了生态自然环境。

城市的规划建设应是保护、管理自然资源,与自然空间共生、互融的过程。

我们在城市规划中明确提出“以人与自然共生为本”的规划理念。

城乡规划·设计 2021年12月第18卷总第412期Urbanism and Architecture7低碳出行导向下的城市住区形态设计研究——以广州为例冯 悦,李炽勇(华南农业大学艺术学院,广东广州 510610)摘要:碳排放已经成为影响全球气候的主要因素。

低碳出行是我国低碳交通发展的关键手段之一。

而住区作为城市居民大多数城市活动的起始点,在城市中拥有的面积比例最大、居民最集中,而住区形态设计的好坏直接影响居民选用低碳还是高碳的交通方式出行。

因此,文章从居民出行特征及住区规划要素着手,采用POI 数据测算住区内以家庭为单位的个体的移动行为,以低碳出行为切入点,从居民出行特征、住区形态要素与低碳出行的关系进行较为深入的研究,建构出住区低碳交通系统评价体系与模型,从而用设计引导居民采用低碳的出行方式出行,以期把城市建设得更加美好。

关键词:低碳;城市;住区;形态;出行方式[中图分类号]TP391.9;TS664 [文献标识码]A DOI :10.19892/ki.csjz.2021.35.01Research on the Form Design of Low Carbon Urban Residential Area—— A Case of GuangzhouFeng Yue, Li Chiyong(College of Art, South China Agricultural University, Guangzhou Guangdong 510610, China)Abstract: Carbon emissions have become a major factor affecting global warming. Low carbon travel is one of the key means for the development of low-carbon transportation in China. As the starting point of most urban activities of urban residents, residential area has the largest proportion of area in the city, and the residents are the most concentrated. The quality of residential form design directly affects whether residents choose low-carbon or high-carbon transportation mode from the source. Therefore, the main purpose of this paper is to start from the residents ’ travel characteristics and residential planning elements related to low-carbon travel. This paper uses POI data to measure the movement and behavior of individuals in residential areas. Starting from low-carbon travel behavior, this paper makes a more in-depth study on the relationship between residents ’ travel characteristics, residential form elements and low-carbon travel. The evaluation system and model of residential low-carbon transportation system are constructed. It is hoped to use the design to guide the residents to use low-carbon travel mode in daily life, and make our city become more beautiful. Key words: low carbon; city; residential area; form; travel mode1引言2050年,中国城市化水平预计突破70﹪,可以说是人类历史上规模最大的城镇化。

中新生态城大型住区居住舒适度的评价方法孔维东;曾坚;苏毅【摘要】中新生态城住区居住舒适度评价研究的目的是为了摆脱通常大型居住区设计过程中对居民真实需求考虑不足的窘境.居住舒适度就是居住区满足居民各种层次需求的水平以及居住区可持续发展的水平,它具有矛盾性、芜杂性和模糊性的特点.中新生态城居住舒适度评价体系通过引入多角度评价方法,揭示出居住舒适度各相关内容之间的联系与矛盾;通过采用“无纸化”自动评分表,使芜杂项目的统计处理变得更加高效;通过整合居住区各项建设的参考指标和相应的设计范例,使其成为控制性详细规划指标制定的参考性依据.【期刊名称】《天津大学学报(社会科学版)》【年(卷),期】2012(014)001【总页数】4页(P34-37)【关键词】中新生态城;大型居住区;居住舒适度;评价体系;自动评分表【作者】孔维东;曾坚;苏毅【作者单位】天津大学建筑学院,天津300072;天津大学建筑学院,天津300072;天津大学建筑学院,天津300072【正文语种】中文【中图分类】TU984.12大型新建居住区设计是一项富有吸引力的工作,它不仅会给设计部门带来巨大的经济收入,而且也能充分体现设计师的职业价值。

2005年以来,由零点研究咨询集团等机构联合编制发布的《零点宜居指数:中国公众城市宜居指数年度报告》,却从居民的视角与感受反映出由设计师们设计出来的居住区存在着诸多问题[1]:居住密度过大,缺乏公共绿地与体育健身设施;公共交往空间不足,邻里之间日渐淡漠;一部分住区噪声过大,影响居民休息;普通百姓对居住区宜居性的评价远低于投资者的前期宣传等。

天津中新生态城居住舒适度评价方法的研究正是为了克服上述设计工作中的固有局限,缓解设计中研究开展不足的窘境:评价指标体系像一把尺子,用以衡量设计的好坏,帮助犹豫的设计师和甲方确定设计方向;它是一份检查表,用于提醒设计师哪些因素应该被重视;它也是一种媒介,用于交流各种宜居住区的设计经验,用于沟通百姓对居住区的真实期望,它还将成为制定控制性详细规划和城市设计导则各项指标的参考性依据。

生态住区指标体系研究报告组长:黄雪瑞组员:牟爽陈慧珍严娟马帅目录1生态居住区概念及相关概念1.1生态住区1.2可持续住区1.3绿色住区1.4低碳住区2生态住区相关的评价指标体系及实践案例2.1生态住区评价体系的发展概况2.2美国LEED2.3英国BREEAM2.4日本CASBEE2.5《绿色建筑评价标准》2.6《绿色社区考核指标与评价标准》2.7《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》2.8《中国生态住区技术评估手册》2.9实践案例2.9.1瑞典马尔默Bo01生态住宅示范区2.9.2杭州江南春城·白云深处绿色生态住宅区3生态住区评价指标体系3.0自然生态环境3.1交通3.2居住指标3.3能源利用3.4废弃物管理3.5建造技术3.6住区综合管理能力3.7信息化参考文献任务分配1生态居住区概念及相关概念1.1生态住区生态住区是以生态学及城市生态学的基本原理为指导,规划、建设、运营、管理的城市人类居住地。

是以生态学的“整体、协调、循环、再生”理论为指导,以可持续发展为目标,以生态型技术为手段,最高效、最少量地使用资源、能源,减少对环境的冲击,营造自然、和谐、健康、舒适的人居环境,使人与自然和谐统一,并达到一种稳定、平衡、有序的状态,既能满足整个居住区内部系统的生态平衡,又能保证同周边地区的协调发展。

其特征归纳起来有发下几点:第一,尽可能节约资源与不可再生能源的消耗,体现“5R”原则(Revalue Renew Reuse Reduce Recycle)即再评价、更新改造、再利用、减少消耗、重复利用;第二,保护生态系统坚持人与自然的和谐共生;第三,对人的健康无害主要体现在材料的选择上选用绿色建材和低污染无毒的材料。

1.2可持续住区“可持续性发展”最初是一种经济发展方式的转变,即从粗放式发展向集约型发展的演进。

在联合国发展报告中对可持续发展是这样阐述的:“这是一种既能够满足当代人的需求,又不对后代人的满足其自身需求的能力构成危害的发展模式”。

住区的可持续设计应当符合以下的原则:(1)与自然环境可持续发展原则:居住区的建设和规划应最大限度的保护环境,尊重自然,避免人类活动对原有的自然地理环境的破坏,是人类与自然共存共生;(2)与城市环境的和谐发展原则:居住区既是城市的重要组成部分,要能创造最适宜的人居环境又要符合城市的长远发展,同时生态环境设计能适应整个城市生态系统的变化;(3)能源利用的可持续发展原则:提高现有的资源的高效利用,提倡4R原则,即减少使用(reduce)、回收利用(recover)、重复使用(reuse)、循环使用(recycle);开展节能减排节约资源,降低住区的能源消耗和对环境的影响;优先使用可再生能源,改变住区的能源供给结构,提高住区的自身的独立性,减少对城市的能源需求。

(4)地域文化的可持续发展原则:延续乡土化的地方文化传统,充分利用地方资源;(5)住区生活环境的可持续发展原则:应保证住区阳光充足、空气无污染、无噪声,进一步提高住区的生活舒适性,保证居民日常生活安全,使居住者有强烈的归属感;依据这个原则,将可持续发展理念应用于的住区的发展模式,“可持续住区”的涵义主要包括五个方面:一是住区居民适宜住房的保证;二是居民安全和健康的保障;三是人与城市环境和住区环境的和谐发展;四是城市住区的生态环境的建设与管理;五是住区的基础设施和住区能源的可持续开发与利用。

1.3绿色住区绿色住区作为绿色建筑体系的重要组成部分,是一类复杂的、多因素、多层次的“社会—经济—自然”复合生态系统,即是以生态(自然与人文)系统的良性循环为基本原则,以可持续发展为目标,建立在自然资源与文化资源最和谐关系的基础上,运用生态系统的生物共生和物质多级传递、循环再生原理,结合系统工程方法和多学科现代科技成就,根据地域环境和资源(自然与人文)状况,强调优化整合住区的功能结构,在时间上具备动态适应性,经济上以最小的投入换来最大的效益,技术上以绿色适宜性技术为支撑,在使用中能够自我组织、自我调整、自我维持,同时具有满足全面生活需求、高效和谐、自养自净、无废无污、节能节地、文脉延续等特性,实现生态、经济和社会效益相结合、可持续发展的人类聚居环境的一种新型住区。

“绿色”作为一种能够被大众普遍接受的文化现象,在当今社会的各行各业中均有所体现。

比如人们常说的绿色农业、绿色食品、绿色城市、绿色建筑等。

绿色文明的发展方式摒弃了以牺牲环境为代价的农业文明和工业文明的发展方式,更加强调人类与环境的和谐共进。

而绿色住区概念的提出同样借用了“绿色”的象征意义。

从这个意义上讲,“绿色住区”与“生态住区”的涵义基本相同,只不过“绿色住区”的使用更加通俗,更加贴近大众而已。

1.4低碳住区是指在社区内除了将所有活动所产生的碳排放降到最低,也希望透过生态绿化等行动,达到零碳排放量的目的。

低碳住区的组成部分之一是能源结构的循环,领先的小气候和可持续能源的社区。

传统意义上的绿色生态住区包涵了五个方面的评价体系:一是选址与住区环境、二是能源消耗、三是室内空气质量、四是住区水环境、五是材料与资源。

而“低碳”住区将这五个部分用低碳这一根主线串联起来,通过对住区项目的最终碳排放效果进行评价,用二氧化碳减排量的量化数据来反映住区技术的集成和全生命周期节能减排的最终效果。

与绿色生态住区通过各个单项技术的综合评估相比,单一数据的考量具有直观了然的优势。

在这里可以把“低碳”住区的内涵归纳为:符合可持续发展要求,在建筑全寿命周期的各个环节充分体现减少二氧化碳排放,节约资源与能源,减少环境负荷,创造舒适的居住环境,与周围环境相协调的住区。

而“低碳”住区的外延可以用住建部提出的“四节一环保”来论释。

作为目前住宅小区建设评估的最高标准,节能、节地、节水、节材以及环境保护很好地反映了“低碳”住区的特点。

通过低能耗、低污染、低排放的低碳设计策略营建的住区毫无疑问也是符合生态绿色可持续发展的理念的。

式,而可持续发展是目标。

2生态住区相关的评价指标体系及实践案例2.1生态住区评价体系的发展概况从20世纪90年代以来,世界上很多国家就开始了可持续建筑(生态建筑)评价指标体系的研究。

1990年,英国的“建筑研究中心”(Building Research Establishment,BRE)提出的《建筑研究中心环境评估法》(Building Research Establishment Environmental Assessment Method,BREEAM)是世界上第一个绿色建筑综合评估体系,也是世界上第一套应用于市场和管理的绿色建筑评价方法。

1995年美国绿色建筑协会编写的《能源与环境设计先导》(Leadership in Energy and Environmental Design ,LEED)问世,目前被美国48个州和国际上7个国家所采用。

由日本政府、企业、学者组成的联合科研团队与2002年推出的建筑物综合环境效率评价体系CASBEE (Comprehensive Assessment System for Building Environmental Efficiency)不仅可以用来指导设计师的设计过程,还可以用于确定建筑物的环境标签等级,为能源服务公司和建筑更新改造活动提供咨询,指导建筑行政管理等方面。

加拿大自然资源部(Natural Resource Canada)发起并领导了绿色建筑挑战(Green Building Challenge),用以评价建筑的环境性能。

其参与的国家由最初的14个增加到包括中国在内的25个,目的是编制一套统一的性能参数指标,建立全球化的绿色建筑性能评价标准和认证系统,使得有用的建筑性能信息可以在各个国家质检交换,最终使不同地区和国家之间的绿色建筑实例具有较强的可比性和参照性。

此外,还有德国的生态建筑导则LNB、澳大利亚的国家建筑环境评价体系NABERS,挪威的ECOPROF工LE、瑞典的Eco_ Effect、法国的ESCALE、中国香港的HK_ BEAM以及中国台湾的绿建筑解说与评估手册等等,都为绿色生态建筑的发展作出了有益的探索。

我国建设部科学技术司于2001年5月27日正式通过了由建设部住宅产业化促进中心编制的《绿色生态住宅小区建设要点与技术导则》;2001年9月底全国工商联住宅产业商会公布了《中国生态住宅技术评估手册》,2002年、2003年和2007年三次修改再版。

伴随着社会经济和科学技术的发展以及世界各国对生态住宅和绿色建筑的深入研究,在2007年第三次修改中,将其更名为《中国生态住区技术评估手册》,同时对原有的评估体系和具体评分方法都进行了相应的调整。

2006年,由中国建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院会同其他一些研究院共同编制了《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006.在此基础上,2007年由建设部促进中心、依柯尔绿色建筑研究中心组织编写了《绿色建筑评价技术细则》,2008年6月,建设部科技司委托科技发展促进中心等单位共同编写了《绿色建筑评价技术细则补充说明部分(规划设计部分)》。

由于中国地域广阔,各地区的地理条件和经济发展等条件都不相同,建设部也希望在《绿色建筑评价标准》的基本框架上,根据各地的情况,各地推出符合地方特色、更定量化及更具操作性的地方性标准。

如浙江省2006年10推出了《绿色建筑标准》,深圳市建筑科学研究院2007年7月编制的《深圳市绿色建筑设计导则》,2008年3月的《广西绿色建筑标准审核稿》,等等。

2.2美国LEED美国的“能源与环境设计领袖(Leadership in Energy and Environmental Design, LEED)冶的绿色建筑分级评估体系。

它是美国绿色建筑协会(United States Green Building Council, USGBS)于1998 年正式推出,目的在于通过创造和实施广为认可的标准、工具和建筑物性能表现评估标准,从而鼓励并加快全球对于可持续发展的绿色建筑的建造与开发技术的采用[10] 。

经过10 余年的发展,LEED 已经开发出适应于不同类型和生命阶段建筑的一系列评价工具。

目前对于LEED 的研究性文献很多,而LEED 由于其评价体系结构简单、完整、清晰,易于使用者从宏观把握等优点而被广泛认可和采用[1]。

2.3英国BREEAM英国的“建筑研究所环境评价方法(Building Research Establishment Environmental Assessment Method,BREEAM)。

它是由英国建筑研究所(Building Research Establishment, BRE)于1990 年开发的评价系统,体系的目标是减少建筑物的环境影响,体系涵盖了包括建筑主体能源到场地生态价值的范围。