2019届高三一轮复习讲义 文言文阅读

- 格式:doc

- 大小:22.50 KB

- 文档页数:4

专项限时练7 文言文阅读(用时:40分钟满分:40分)(一)阅读下面的文言文,完成文后题目。

(20分)太子丹论[清]侯方域天下有绳墨之论,而挫英雄志士之气者,如以荆轲为盗是也。

况乎狃①于成败之形,而不察于确然之数,以忠臣孝子不得已之深心苦行,不痛惜其不幸,而反以为罪,则何以为后之国家者处.仇敌法也?昔者燕太子丹遣荆轲入秦,刺始皇不中,秦人来伐,王喜②斩丹头以献于秦,国竟以灭。

宋儒③曰:“丹有罪焉,故书斩④。

”呜呼!丹之心事,可以告之皇天后土而无憾矣!本意欲杀敌,不遂则死,已决绝于易水送荆轲之日矣,其书“斩”者,固其.所笑而不受也。

然则何以罪丹乎?曰:召衅也。

夫强秦之欲灭燕,岂待有衅哉?彼六国之见灭者,又坐.何衅也?刺亦亡,不刺亦亡,三尺童子能辨之矣。

即云幸而苟延焉.,乃蜉蝣之朝夕也,尚不得为蟪蛄之晦朔也。

有两人行而遇虎者,其一惶恐拜跪而乞哀以死,其一大呼奋臂斗不胜而死,而论者顾以乞哀为智,以大呼奋臂为狂佻而撄虎之怒,则何其愚且.谬也!且太子丹之遣荆轲也,或筹之熟矣。

秦之横行而不可御.,乃天下惊魂震魄,自慑伏于秦,非秦果能制天下也。

斩竿一呼而天下瓦解,相去几时?秦既无德以入人,其势又非蟠结而不可动,设一旦其万乘之君立死于匹夫之手,国有不内乱乎?天下豪杰因以知其不足畏。

而太子丹者且收合六国之馀烬以西向而前吾恐嬴氏之亡不待沛公之入关矣其以泄暴秦之威而倡天下之义莫此一击若也。

宋人有见于战国之世,圣人之道不明,先王之法不立,其公子养客而侠士轻生,故一切以儒者之论绳.之,恶聂政⑤之以私害公,而并及于轲;恶原、尝、春申之属,而并及于太子丹。

譬如有医之于.药者,不察其人之何病,而概以乌附⑥为不可用,日以宽和之剂养其肠胃,又安能起久痼而生之乎?宋之亡也,秦桧、汤思退之流,日以挑衅之说,挟持杀戮天下之谋臣战将,始终以讲和误其国。

仅有一大儒如考亭者,犹所见之如此,亦何怪乎三百年间,多议论而少成功哉!然则轲可为忠臣,丹可为孝子乎?曰:由今日论之,轲可为忠臣矣。

2019届高三一轮复习讲义小说阅读之情节作用专题二:文学类文本阅读——小说阅读考法三:分析情节作用小说的情节主要有两方面的作用:一是在内容上为塑造人物、表现主题服务,为情节发展服务;二是在结构上呼应标题、设置悬念、照应文段、埋下伏笔、为后面的情节做铺垫、推动情节发展等。

因为某一情节在文中所处位置的不同,一般可从以下几个方面考虑其作用。

1.开头的类型及作用小说开头的类型有多种,如描写环境、描写人物、描写事件、引用名言、引用诗歌等。

不同类型的开头有不同的作用,比如描写环境可以让读者了解小说背景,描写人物可以让读者对主角产生兴趣,引用名言可以引出主题等。

2.中间情节的作用中间情节是小说情节的主要部分,它可以通过照应前文、承上启下、线索贯串全文、设置悬念、埋下伏笔、为后面情节做铺垫、推动情节发展等方式,使情节曲折生动,引人入胜。

3.小说结尾的常见类型及其作用小说结尾的类型有多种,如出人意料的结局、令人感伤的结局、令人欢喜的结局、留下空白的结局等。

不同类型的结局有不同的作用,比如出人意料的结局可以突出文章主旨,留下空白的结局可以让读者进行艺术再创造。

方法指导:解答情节作用类题目的方法有两个大角度:结构角度和内容角度。

在结构角度上,可以照应前文、承上启下、线索贯串全文、设置悬念、埋下伏笔、为后面情节做铺垫、推动情节发展,使情节曲折生动等。

在内容角度上,可以突出人物形象、表现人物性格或精神、刻画人物心理,深化主题,突出主题,丰富主题等。

特别提示:解答情节作用类题目时,可以采用“‘四考虑’+‘一感受’”模式,即从照应前文、推动情节发展、突出人物形象、深化主题四个方面考虑情节作用,再从读者感受的角度进行分析。

小说可以从情节、环境、人物、主题这四个方面考虑其作用,同时也要考虑读者的感受。

这种“四考虑”加上“一感受”的模式适用于所有涉及作用的题目。

在这篇文章中,天气晴朗,XXX的景象让人感到宜人。

这也是一种心理投射,XXX可能会这样说。

专题集训 10 文言文阅读(1)[共57分]一、[2017·重庆高三诊断]阅读下面的文言文,完成1~4题。

(19分)戴颙,字仲若,谯郡铚人也。

颙年十六,遭父忧,几于毁灭,因此长抱羸患。

父善琴书,颙并传之,凡诸音律,皆能挥手。

颙及兄勃,并受琴于父。

父没,所传之声,不忍复奏,各造新弄.,勃五部,颙十五部。

颙又制长弄一部,并传于世。

中书令王绥尝携客造之,勃等方进豆粥,绥曰:“闻卿善琴,试欲一听。

”不答,绥恨而去。

桐庐县又多名山,兄弟复共游之,因留居止。

勃疾患,医药不给。

桐庐僻远,难以养疾,乃出居吴下。

吴下士人共为筑室,聚石引水,植林开涧,少时繁密,有若自然。

乃述庄周大旨,著《逍遥论》,注《礼记..·中庸》篇。

郡内衣冠要其同游野泽,堪行便往,不为矫介,众论以此多之。

宋国初建,令曰:“前太尉参军戴颙辟士韦玄秉操幽遁守志不渝宜加旌引以弘止退并可散骑侍郎在通直不起太祖元嘉..二年,诏曰:“新除通直散骑侍郎戴颙、太子舍人宗炳,并志托丘园,自求衡荜,恬静之操,久而不渝。

颙可国子博士..,炳可通直散骑侍郎。

”东宫初建,又征太子中庶子。

十五年,征散骑常侍,并不就。

衡阳王义季镇京口,长史张邵与颙姻通,迎来止黄鹄山。

山北有竹林精舍,林涧甚美。

颙憩于此涧,义季亟从之游,颙服其野服,不改常度。

为义季鼓琴,并新声变曲,其三调《游弦》《广陵》《止息》之流,皆与世异。

太祖每欲见之,尝谓黄门侍郎张敷曰:“吾东巡之日,当宴戴公山也。

”以其好音,长给正声伎一部。

自汉世始有佛像,形制未工,戴逵特善其事,颙亦参焉。

宋世子铸丈六铜像于瓦官寺,既成,面恨瘦,工人不能治,乃迎颙看之。

颙曰:“非面瘦,乃臂胛肥耳。

”既错减臂胛,瘦患即除,无不叹服焉。

(节选自《宋书·卷九十三·列传第五十三·戴颙传》) 1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)()A.前太尉参军戴颙辟士/韦玄秉操/幽遁/守志不渝/宜加旌引/以弘止退/并可/散骑侍郎在通直/不起/B.前太尉参军戴颙/辟士韦玄/秉操幽遁/守志不渝宜加/旌引以弘止退并可/散骑侍郎在/通直不起/C.前太尉参军戴颙/辟士韦玄/秉操幽遁/守志不渝/宜加旌引/以弘止退/并可散骑侍郎/在通直/不起/D.前太尉参军戴颙辟士/韦玄秉操/幽遁守/志不渝宜加/旌引以弘止退/并可散骑侍郎/在通直不起/2.下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是(3分)()A.弄,古时候称乐曲的一章为“弄”,如“梅花三弄”就是指该乐曲有三章;有时人们也以“弄”代指乐曲。

2019届一轮复习文言文阅读训练(全国)1.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( ) A.古代男子18岁时举行加冠礼,叫作冠。

即戴上表示已成人的帽子,但体犹未壮,还比较年少,故称“弱冠”,20岁才为成年。

B.“进士及第”指科举时代经考试合格后录取成为进士,科举殿试时的一甲三名,赐“进士及第”的称号,即状元、榜眼、探花。

C.郊祭犹郊祀。

古代于郊外祭祀天地,南郊祭天,北郊祭地,是儒教礼仪中的主要部分,祭祀对象分为三类:天神、地祇、人鬼。

D.旦日指太阳初出、天亮时或指明天、第二天,也指初一。

【解析】选A。

古代男子20岁成年,行加冠礼,又称“弱冠”,而非18岁。

2.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )A.殿试,是科举制度中最高一级的考试,在宫廷举行,由皇帝亲自主持,只考策问一场。

B.中书舍人、给事中、吏部尚书是古代官职;“政和”“建炎”和“绍兴”是皇帝年号。

C.补,指官员由候补而正式上任;出,指京官外任;除,指降职或免去官职。

D.行伍,我国古代兵制,五人为伍,五伍为行,后用“行伍”泛指军队。

【解析】选C。

“除”,任命官职。

3.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )A.“六经”是指六部儒家经典著作,是经过孔子整理而传授的六部先秦古籍。

它们分别是《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》。

B.“表”即“奏表”,是古代臣子呈给帝王的一种文书,常含表志陈情、诉说心曲之意,如《出师表》《陈情表》。

C.“视事”指官吏到地方检查公务,“下车”指官吏初到任,“乞骸骨”指官吏因年老请求退职,“致政”则指官员到任就职。

D.《左传》是我国第一部叙事详细的编年史著作,与《春秋公羊传》《春秋梁传》合称为“春秋三传”。

【解析】选C。

“视事”指官员到任就职。

“致政”与“致仕”一样,指官员辞官或退休。

4.下列对相关文化常识的解说,不正确的一项是(3分)( )A.“山东”,地理区域名,最早始于战国时期,当时称崤山以东的地区为“山东”。

2019届一轮复习文言文阅读训练(全国)一、阅读下面的文言文,完成下列小题。

傅咸字长虞,刚简有大节。

傅咸字长虞,刚简有大节。

好属文论,虽绮丽不足,而言成规鉴。

颍川庾纯常叹曰:“长虞之文近乎诗人之作矣!”咸宁初,袭父爵...,拜太子洗马,累迁尚书右丞。

时帝留心政事,诏访朝臣政之损益。

咸上言曰:“陛下处至尊之位,而修布衣..之事,亲览万机,劳心日昃。

在昔帝王,躬自菲薄,以利天下,未有逾陛下也。

然泰始开元以暨于今,十有五年矣。

而军国未丰,百姓不赡,一岁不登便有菜色者,诚由官众事殷,复除..猥滥,蚕食者多而亲农者少也。

”咸在位多所执正。

豫州大中正夏侯骏上言,鲁国小中正、司空司马孔毓,四移病所,不能接宾,求以尚书郎曹馥代毓,旬日复上毓为中正。

司徒三却,骏故据正。

咸以骏与夺惟意,乃奏免骏大中正。

司徒魏舒,骏之姻属,屡却不署,咸据正甚苦。

舒终不从,咸遂独上。

咸以世俗奢侈,又上书曰:“臣以为谷帛难生而用之不节无缘不匮故先王之化天下食肉衣帛皆有其制窃谓奢侈之费甚于天灾。

令使诸部用心,各如毛玠,风俗之移,在不难矣。

”朝廷从之。

时汝南王亮辅政,咸致书曰:“咸以为太甲、成王年在蒙幼,故有伊、周之事。

圣人且犹不免疑,况臣既不圣,王非孺子,而可以行伊、周之事乎?无功而厚赏,莫不乐国有祸,祸起当复有大功也。

人而乐祸,其可极乎!咸之愚冗,不惟失望而已,窃以为忧。

”吴郡顾荣常与亲故书曰:“傅长虞为司隶,劲直忠果,劾按惊人。

虽非周才,偏亮可贵也。

”元康四年卒官,时年五十六,诏赠.司隶校尉,朝服一具、衣一袭、钱二十万,谥曰贞。

(节选自《晋书·列传第17》,有删改)(1)下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是A. 臣以为谷帛难生/而用之不节/无缘不匮/故先王之化/天下食肉衣帛/皆有其制/窃谓奢侈之费/甚于天灾/B. 臣以为谷帛/难生而用之不节/无缘不匮/故先王之化/天下食肉衣帛/皆有其制/窃谓奢侈之费/甚于天灾/C. 臣以为谷帛难生/而用之不节/无缘不匮/故先王之化天下/食肉衣帛/皆有其制/窃谓奢侈之费/甚于天灾/D. 臣以为谷帛/难生而用之不节/无缘不匮故/先王之化天下/食肉衣帛/皆有其制窃/谓奢侈之费/甚于天灾/【答案】C(2)下列对文中加点词语的相关内容的解说,不正确的一项是A. “袭爵”指子孙后代沿袭先代的做法。

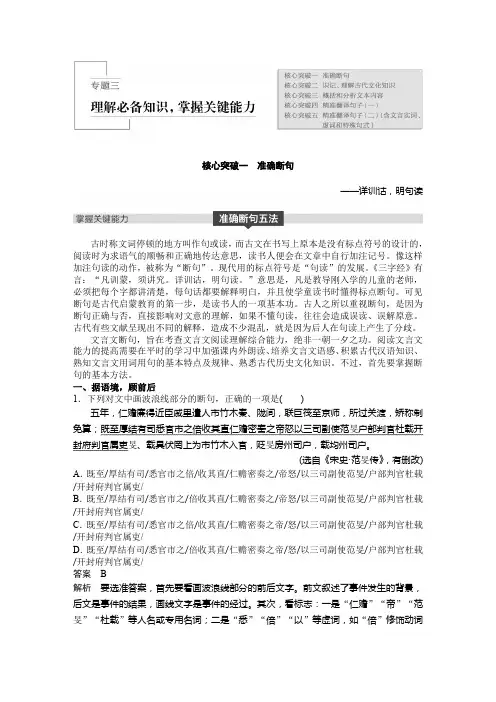

核心突破一准确断句——详训诂,明句读古时称文词停顿的地方叫作句或读,而古文在书写上原本是没有标点符号的设计的,阅读时为求语气的顺畅和正确地传达意思,读书人便会在文章中自行加注记号。

像这样加注句读的动作,被称为“断句”。

现代用的标点符号是“句读”的发展。

《三字经》有言:“凡训蒙,须讲究。

详训诂,明句读。

”意思是,凡是教导刚入学的儿童的老师,必须把每个字都讲清楚,每句话都要解释明白,并且使学童读书时懂得标点断句。

可见断句是古代启蒙教育的第一步,是读书人的一项基本功。

古人之所以重视断句,是因为断句正确与否,直接影响对文意的理解,如果不懂句读,往往会造成误读、误解原意。

古代有些文献呈现出不同的解释,造成不少混乱,就是因为后人在句读上产生了分歧。

文言文断句,旨在考查文言文阅读理解综合能力,绝非一朝一夕之功。

阅读文言文能力的提高需要在平时的学习中加强课内外朗读、培养文言文语感、积累古代汉语知识、熟知文言文用词用句的基本特点及规律、熟悉古代历史文化知识。

不过,首先要掌握断句的基本方法。

一、据语境,顾前后1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()五年,仁赡廉得近臣戚里遣人市竹木秦、陇间,联巨筏至京师,所过关渡,矫称制免算;既至厚结有司悉官市之倍收其直仁赡密奏之帝怒以三司副使范旻户部判官杜载开封府判官属吏旻、载具伏罔上为市竹木入官,贬旻房州司户,载均州司户。

(选自《宋史·范旻传》,有删改) A.既至/厚结有司/悉官市之倍/收其直/仁赡密奏之/帝怒/以三司副使范旻/户部判官杜载/开封府判官属吏/B.既至/厚结有司/悉官市之/倍收其直/仁赡密奏之/帝怒/以三司副使范旻/户部判官杜载/开封府判官属吏/C.既至/厚结有司/悉官市之倍/收其直/仁赡密奏之帝/怒/以三司副使范旻/户部判官杜载/开封府判官属吏/D.既至/厚结有司/悉官市之/倍收其直/仁赡密奏之帝/怒/以三司副使范旻/户部判官杜载/开封府判官属吏/答案B解析要选准答案,首先要看画波浪线部分的前后文字。

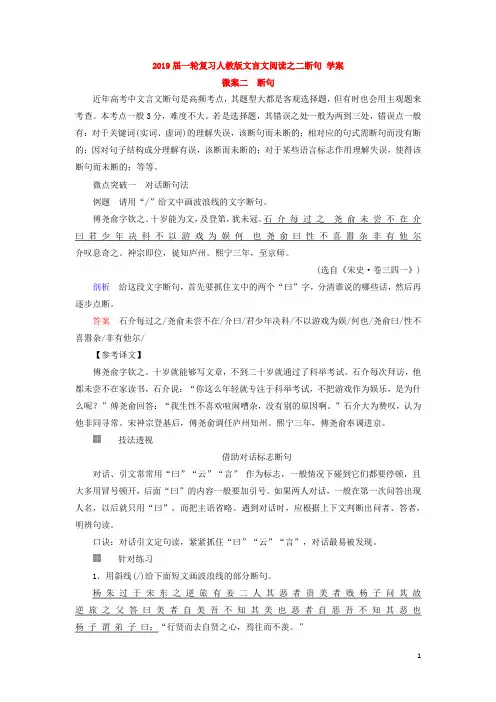

2019届一轮复习人教版文言文阅读之二断句学案微案二断句近年高考中文言文断句是高频考点,其题型大都是客观选择题,但有时也会用主观题来考查。

本考点一般3分,难度不大。

若是选择题,其错误之处一般为两到三处,错误点一般有:对于关键词(实词、虚词)的理解失误,该断句而未断的;相对应的句式需断句而没有断的;因对句子结构成分理解有误,该断而未断的;对于某些语言标志作用理解失误,使得该断句而未断的;等等。

微点突破一对话断句法例题请用“/”给文中画波浪线的文字断句。

傅尧俞字钦之。

十岁能为文,及登第,犹未冠。

石介每过之尧俞未尝不在介曰君少年决科不以游戏为娱何也尧俞曰性不喜嚣杂非有他尔介叹息奇之。

神宗即位,徙知庐州。

熙宁三年,至京师。

(选自《宋史·卷三四一》) 剖析给这段文字断句,首先要抓住文中的两个“曰”字,分清谁说的哪些话,然后再逐步点断。

答案石介每过之/尧俞未尝不在/介曰/君少年决科/不以游戏为娱/何也/尧俞曰/性不喜嚣杂/非有他尔/【参考译文】傅尧俞字钦之。

十岁就能够写文章,不到二十岁就通过了科举考试。

石介每次拜访,他都未尝不在家读书,石介说:“你这么年轻就专注于科举考试,不把游戏作为娱乐,是为什么呢?”傅尧俞回答:“我生性不喜欢喧闹嘈杂,没有别的原因啊。

”石介大为赞叹,认为他非同寻常。

宋神宗登基后,傅尧俞调任庐州知州。

熙宁三年,傅尧俞奉调进京。

技法透视借助对话标志断句对话、引文常常用“曰”“云”“言” 作为标志,一般情况下碰到它们都要停顿,且大多用冒号顿开,后面“曰”的内容一般要加引号。

如果两人对话,一般在第一次问答出现人名,以后就只用“曰”,而把主语省略。

遇到对话时,应根据上下文判断出问者、答者,明辨句读。

口诀:对话引文定句读,紧紧抓住“曰”“云”“言”,对话最易被发现。

针对练习1.用斜线(/)给下面短文画波浪线的部分断句。

杨朱过于宋东之逆旅有妾二人其恶者贵美者贱杨子问其故逆旅之父答曰美者自美吾不知其美也恶者自恶吾不知其恶也杨子谓弟子曰:“行贤而去自贤之心,焉往而不羡。

2019年高考语文第一轮复习:《滕王阁序》原文及翻译王勃的《滕王阁序》,亦名《滕王阁诗序》,骈文名篇。

滕王阁位于江西省南昌市赣江滨,唐高祖之子滕王李元婴任洪州都督时(公元653年)始建,后阎伯屿为洪州牧,宴群僚于阁上,王勃省父过此,即席而作。

文中铺叙滕王阁一带形势景色和宴会盛况,抒发了作者“无路请缨”之感慨。

以下是新东方在线高考网小编整理了关于王勃《滕王阁序》全文,供同学们参考学习。

原文豫章故郡,洪都新府。

星分翼轸(zhěn),地接衡庐。

襟三江而带五湖,控蛮荆而引瓯(ōu)越。

物华天宝,龙光射牛斗之墟;人杰地灵,徐孺下陈蕃(fān)之榻(tà)。

雄州雾列,俊采星驰。

台隍(huáng)枕(zhěn)夷夏之交,宾主尽东南之美。

都督阎(yán)公之雅望,棨(qǐ)戟(jǐ)遥临;宇文新州之懿(yì)范,襜(chān)帷(wéi)暂驻。

十旬休假,胜友如云;千里逢迎,高朋满座。

腾蛟(jiāo)起凤,孟学士之词宗;紫电青霜,王将军之武库。

家君作宰,路出名区;童子何知,躬逢胜饯(jiàn)。

时维九月,序属三秋。

潦(lǎo)水尽而寒潭清,烟光凝而暮山紫。

俨(yǎn)骖(cān)騑(fēi)于上路,访风景于崇阿(ē)。

临帝子之长洲,得天人之旧馆。

层峦耸翠,上出重霄;飞阁流丹,下临无地。

鹤汀(tīng)凫(fú)渚(zhǔ),穷岛屿之萦回;桂殿兰宫,即冈峦之体势。

披绣闼(tà),俯雕甍(méng),山原旷其盈视,川泽纡其骇瞩。

闾阎(lǘ yán)扑地,钟鸣鼎食之家;舸(gě)舰弥津,青雀黄龙之舳(通:轴zhú)。

云销雨霁(jì),彩彻区明。

落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。

渔舟唱晚,响穷彭蠡(lǐ)之滨,雁阵惊寒,声断衡阳之浦。

遥襟甫畅,逸兴遄(chuán)飞。

爽籁发而清风生,纤歌凝而白云遏(è)。

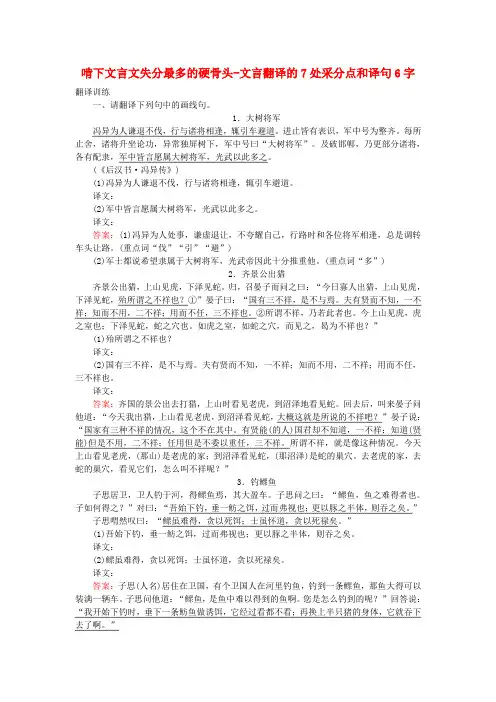

啃下文言文失分最多的硬骨头-文言翻译的7处采分点和译句6字

毫超出法理、违背本分的行为,他所做的任何事情都是如此,即使贫困也不认为不富足,无缘无故给他东西尚且不接受,何况是用不正当手段去谋取呢!(他们)讲究忠孝仁义,与家人和睦,对同乡和蔼,不把灾祸留给他人,以后也绝对不会有灾祸。

没有品行的人,诡诈奸伪,(对人)凶暴忌恨,这些都充塞于他的胸间,他一心所想到的,都触犯到了法理,贪婪的口水挂满嘴边,吞并据有的心思很嚣张,一旦他有了时机,便会凭借权势强行夺取,(他们)即使死了,(对身后之事)也有所谋划,残余的恶行还是会毒害于人,必定难以善终。

普通人有品行,就能保全自身,守住家业,保护子孙,(死后)遗留下来的善行也会被民间流传;公卿大臣没有品行,也会使自身灭亡,使家道没落,使国家败亡,丢失天下,遗臭万年,被后世人耻笑。

不妨为此作一个判断:没有品行的卿相,尚不如有品行的普通人。

得到这样的人(有行之匹夫)并与他交往,不是损害我,实在是对我有好处。

但是如果有这样的人在我这里,他却拒绝我,又怎么能够得到这样的人和他交往呢?与其担心他人拒绝我,不如把那些被他人拒绝我的理由反过来被我自身拒绝,大概就可以(结交到那样的人)了。

随意地用话语来议论他人,就接近于小人了;能够自己反省自身,就不失为一个君子了。

我终其一生都应当履行这句话啊!我年少无知,只希望沿着我父亲所走过的路行走,小心谨慎的样子唯恐有所违背,有辱父母。

希望能坚定地走入正道,希望最终能成为君子,所以写下这篇文章,作为对自己的告诫。

2019届一轮复习文言文阅读训练(全国)一、阅读下面的文言文,完成1~4题。

(19分)赵世卿,字象贤,历城人。

隆庆五年进士。

授南京兵部..主事。

张居正当国。

世卿奏匡时五要。

居正欲重罪之。

吏部尚书王国光曰:“罪之适成其名,请为公任怨。

”遂出为楚府右长史。

迁户部右侍郎,督理仓场。

世卿饶心计。

凡所条奏,酌剂赢缩,军国赖焉。

进户部尚书。

时矿税使四出为害,曩时关税所入岁四十余万,自为税使所夺,商贾不行,数年间减三之一,四方杂课亦如之。

岁入益寡,国用不支,边储告匮,而内供日繁。

岁增金花银二十万,宫帑日充羡。

世卿请复金花银百万故额,罢续增数,不许。

乞发内库银百万以济边储,忤旨切责。

世卿复言脂膏已竭,闾井萧然,丧乱可虞,揭竿非远。

帝亦不省。

税监刘成以水灾请暂停米税。

帝以不当尽停。

世卿上言:“乡者既免米税旋复再征已失大信于天下今成欲免税额之半而陛下不尽从岂恻隐一念中使尚存而陛下反漠然不动心乎?”不报。

诏罢矿使,税亦稍减。

然辽东、云南、四川税使自若,吏民尤苦之。

云南遂变作,杨荣被戕。

而西北水旱时时见告,世卿屡请减租发振,国用益不支。

逾月复奏请捐内帑百万佐军用,不从。

世卿遂连章求去,至十五上,竟不许。

先是,福王..将婚,进部帑二十七万,帝犹以为少,数遣中使趣之。

中使出谇语,且劾.世卿抗命。

世卿以为辱国,疏.闻于朝,帝置不问。

世卿素励清操,当官尽职。

帝雅重之。

吏部缺尚书,尝使兼署,推举无所私。

李廷机辅政,世卿力推之。

廷臣遂疑世卿党比。

于是给事中杜士全等,御史苏为霖等先后劾之,世卿遂杜门乞去。

章复十余上,不报。

乘柴车径去。

廷臣以闻,帝亦不罪也。

家居七年卒。

(选自《明史·赵世卿传》,有删改)1.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)( )A.乡者既免米税/旋复再征/已失大信于天下/今成欲免税额之半/而陛下不尽从/岂恻隐一念/中使尚存/而陛下反漠然不动心乎B.乡者既免米税/旋复再征/已失大信于天下/今成欲免税额之半/而陛下不尽/从岂恻隐一念中使/尚存而陛下/反漠然不动心乎C.乡者既免米税/旋复再征/已失大信于天下/今成欲免税额之半/而陛下不尽从/岂恻隐一念中使/尚存而陛下/反漠然不动心乎D.乡者既免米税/旋复再征/已失大信于天下/今成欲免税额之半/而陛下不尽/从岂恻隐一念/中使尚存/而陛下反漠然不动心乎【解析】选A。

2019届高三语文一轮复习专题六文言文阅读6.3 文言句式和词类活用课时作业编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望(2019届高三语文一轮复习专题六文言文阅读6.3 文言句式和词类活用课时作业)的内容能够给您的工作和学习带来便利。

同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。

本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为2019届高三语文一轮复习专题六文言文阅读 6.3 文言句式和词类活用课时作业的全部内容。

文言句式和词类活用21.奚以之九万里而南为?22.众人匹之,不亦悲乎?23.是社稷之臣也24.无乃尔是过与25.冉由、季路见于孔子曰26.何以伐为27.非我也,岁也28.未之有也29.树之以桑30.可以无饥矣31.虽有槁暴,不复挺者,使之然也32。

以为轮33.蚓无爪牙之利,筋骨之强34.然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之徒也35.一夫作难而七庙隳36.身死人手,为天下笑37.陈利兵而谁何38.谪戍之众,非抗于九国之师也39.始皇既没,余威震于殊俗40.师者,所以传道受业解惑也答案:1.判断句2.省略句,省略“于"3.宾语前置句,否定句中的代词宾语“自”前置4.被动句,举,被攻占5.省略句,省略主语“桨"和“船”6.宾语前置句7.宾语前置句8.定语后置句9.省略句,“语”前省略定语“其”10.宾语前置句11.介词短语后置句12.主谓倒装句13.固定结构,所以,……的原因14.固定结构,与使……无宁……,与其……不如……15.固定结构,奈……何,对……怎么办;怎么办16.固定结构,无所,没有……的17.介词短语后置句18.宾语前置句19.宾语前置句20.宾语前置句21.固定结构,奚以……为,表反问22.固定结构,不亦……乎,表委婉反问23.判断句24.宾语前置句,固定结构,无乃……与,表推测25.被动句答案:1.夙、夜:名词作状语,在早晨、在夜里2.贰:使动用法,使……不专一3.贫:形容词作名词,贫苦的生活4.名:名词作动词,命名、取名5.字:名词作动词,给人取表字6.美:形容词作名词,美德7.东南:名词作状语,向东南8.荣:形容词的使动用法,使……荣耀9.煎:动词的使动用法,使……煎熬10.雨:名词作动词,降落,降下11.艰难:形容词作名词,时世和身世艰难;繁:形容词作动词,增多12.一:数词作动词,统一13.云、龙、虹:名词作动词,出现云、出现龙、出现彩虹14.鼎、玉、金、珠:名词作动词,把鼎、玉、金、珠看作15.焦土:名词作动词,化为焦土16.朝、夜:名词作状语,在早晨、在晚上;歌、弦:名词作动词,唱歌、弹奏17.炬:名词作动词,放火、焚烧18.收藏、经营:动词作名词,指储藏收集的金玉珠宝等19.渔樵:名词作动词,打鱼砍柴20.白:名词作动词,发白、天亮21.东:名词作动词,向东进发22.下:名词作动词,攻占23.侣、友:名词的意动用法,以……为伴侣、以……为朋友24.西、东:名词作状语,向西、向东25.空明:形容词作名词,月光下的清波26.乳:名词作动词,喂奶27.垣墙:名词作动词,砌墙28.偶:名词作动词,嫁29.竟:动词的使动用法,使……完毕30.善:形容词作动词,完好、完善二、专题突破通练(一)句式通练1.阅读下面句子,找出句式不同的一句是()A.虽董之以严刑,振之以威怒B.不拘于时,学于余C.青出于蓝而胜于蓝D.苟得闻子大夫之言,何后之有解析:宾语前置句,“何后之有”即“有何后”。

2019届一轮复习苏教版文言文阅读学案专题一断句题、简答题方法掌握练断句方法一标名(代)词,定主宾1.阅读材料,用斜线“/”给下面文言文中的画线部分断句。

(限4处)是以模经为式者,自入典雅之懿;效骚命篇者,必归艳逸之华;综意浅切者,类乏酝藉;断辞辨约者率乖繁缛譬激水不漪槁木无阴自然之势也。

(节选自《文心雕龙·定势》,有删改)2.(2015·山东改编)阅读材料,用斜线“/”给下面文言文中的画线部分断句。

(限6处)武王问太公曰:“立将之道奈何?”太公曰:“凡国有难,君避正殿。

召将而诏之曰:‘社稷安危,一在将军。

今某国不臣,愿将军帅师应之也。

’将既受命乃令太史卜斋三日之太庙钻灵龟卜吉日以授斧钺。

”在阅读中,随时标出篇段中的名词。

如人名、地名、官名、族名、器物名、动物名、植物名、时间等。

名词一般为文章陈述、描写、说明或议论的对象,在它们的前后往往要进行断句。

名词(代词)一般也常常用作句子的主语和宾语,因此,找出文中反复出现的名词或代词,就基本上可以断出句读了。

常见代词有:吾、余、予(表示“我”),尔、汝(女)、公、卿、君、若(表示“你”),彼、此、其、之(表示他)。

断句方法二借动词,定句读3.阅读材料,用斜线“/”给下面文言文中的画线部分断句。

(限5处)先是郭景纯用俊上之才变创其体刘越石仗清刚之气赞成厥美然彼众我寡未能动俗。

逮义熙中,谢益寿斐然继作。

(节选自钟嵘《诗品序》,有删改)4.(2015·湖北)请用斜线(/)给下面文言短文中画线的部分断句。

(限断6处)王慎中为文,初亦高谈秦汉谓东京以下无可取已而悟欧曾作文之法乃尽焚旧作一意师仿尤得力于曾巩唐顺之初不服其说,久乃变而从之。

(节选自《四库全书总目》)文言句式中,主谓结构居多,但常有省略主语的情况,而动词充当句子的谓语,构成句子的核心。

我们可以借助动词和前后词语的关系进行推断,提高断句的准确率。

断句方法三标虚词,定位置5.阅读材料,用“/”给下面的文段断句。

2019届高三一轮复习讲义文言文阅读

文言文6种题型的解题方法

考生在拿到文言题时,不应先看原文,而应先看题干和题支。

之所以采取这种方式,主要是因为题支中能够提供给我们有时候读原文读不懂的东西,也就是说它能够透露给我们一些信息,帮助我们理解原文。

高考题中的文言设题有下列6种:

1.加点词解释

做这类题,要让词回原句,句回原文,就是说,首先把解释好的词放回原句中,把整个句子翻译一下,一般情况下,译得通顺,就说明解释是正确的,反之就是错的。

如果词回原句还不能断定解释得对错,那么我们还可以把整个句子放到原文中,结合上下句,根据语境来判断解释的对错。

这样,我们基本就能得出正确的判断了。

当然,我们还可以通过语法关系来判断,比如,这个词处于动词位置,而题中译出来的是名词,那么这个解释就很可能是错误的。

另外,复音词的解释与现代汉语的解释一样,一般情况下,这种解释就是错误的。

如“今齐地方千里”,如把“地方”解释为“与中央相对”或“部位”,那就错了。

因为在古汉语中,单音词居多,其实“地方”是两个词,“地”是“土地”,“方”是“方圆”。

2.加点词的意义和用法的判断

本题主要是考查公布的18个虚词,解题方法除了熟练掌握18个虚词中每个词的几个意义外,还要注意,有时两个词的意思相同,但语法功能各异,这样也不能认为是相同的,如“则”虽然在不同的句子中都能译成“就”,但有的是副词,有的是连词,这样也不能判定是相同的。

3.文中人物性格的判断

本题应该注意设题中出现的问题。

一般的解题方法是选择能直接表现人物性格的,而间接表现人物性格的不能算在内,另外,如六句中有四句能直接表现人物性格,而设题时,只设了三句,失掉一句,这样的答案也应算对,考生不必去追究没有被列入的本来正确的那一项,也就是说,不要求全。

4.对选文的分析和判断

高考文言文4道选择题中最后一道是对文章的全方位把握,答对这道题的前提是要求考生具备大致译出全文的能力。

然而,具备这一能力不一定能保证把分全部拿到,如果不能做到细心,还是会失去这宝贵的3分。

那么怎样才能在译出全文的情况下不失分呢?我认为必须做到以下几点:

其一,考生要认真核对每个题支的前后两部分。

因为命题人有时会利用考生的粗心、紧张,让考生先看前半部分,准确地说是重点看题支的前半部分,而后半部分只是一般地浏览,这时有些考生就盲目下结论,判定对还是不对。

解决这一问题的方法就是对每个题支的前后两部分做仔细的推敲,如果能做到这一点,就不会中招。

其二,无中生有。

文言文本来是比较难理解的,而且有些考生在考场上也只能把全文理解个大概,个别句子还不是十分清楚。

因此,命题人就会利用这一点,在设题时,把本来文中没有的事件,强加于人物身上,而考生又因为在文言文方面不特别擅长,加上时间急迫和粗心,很容易对其忽略不计,选中错误的答案。

其三,张冠李戴。

试卷中的文言文叙述的事情相对比较复杂,人物还不止一个,这样,出题人在命题时很容易故意采取张冠李戴的方法,把甲做的事放到乙身上;把乙做的事又放到甲身上。

考生在阅读时确实看到文中有这件事情,然而,他们没有仔细地看一下这些事情是不是这个人物做的。

如有一篇文言短文中写某个官员爱民,他的妻子受他的影响,也把百

姓放在心上,最后把自己从娘家带来的嫁妆都分给了百姓。

在设题的时候,命题人把这一功劳记在了这个官员的头上,说是这个官员爱民,把妻子的嫁妆都分给了百姓,考生在阅读时确实看到文中有把嫁妆分给百姓一事,但没有注意到底是谁分的,甚至有的考生还会认为,丈夫妻子是一家,功劳记到谁的身上都行。

这样草率地判断,当然不会选出正确的答案。

其四,在某些题中,人物事件都能对上,人是这个人,而事情又是这个人做的事,按理说应该没有问题了吧?其实不然。

命题人总是会给你制造点麻烦,设下陷阱,引诱你出错,他们会在时间和事件的衔接上让考生产生错觉。

如有一道题的设置,有一位官员不断升迁,在升迁中,他在每个阶段都建立了功绩,设题人就利用这一点,把这个官员在做太守时的业绩,改为他任节度使时的业绩。

表面看来没有任何差错,仔细推敲,才知大谬不然。

总之,这类题只要考生认真去阅读思考,一般就不会中招了。

5.译文

试卷中文言题有两句是对选文的译释,有一定的难度,要想得满分也不容易,过去对译文的要求有三个字:信(准)、达(通)、雅(美),而在高考试卷中能做到前两个字就可以了,特别是“信”。

所谓的“信”,我们称之为直译,所谓的“达”就是意译,考生拿到译文后,首先想到的是直译,就是使每个词对号入座,如果对号入座后译句实在不通,这时才可以采取一下意译,目的就是遵守约定的语言习惯,但无论如何,一个句子在翻译的时候一定要以直译为主,意译为辅,否则,考生就会失分。

在这里有必要强调一下,评卷人在评卷时是按得分点给分的,如果被定为得分点的词译释错误,那么译文肯定会被扣分,所以,一个句子中,被列为得分点的词一定要翻译正确,只有这样,才能保证不失分。

那么什么词能被列为得分点呢?我认为有两个条件。

第一,这个词一定是一个比较难的词(也包括活用现象);第二,这个词在这个句子中能起到很重要的作用,也就是说,出题人认为如果考生能把这些词

译准,那么译整个句子就不会有大问题。

另外,得分点还有设在特殊句式上的(过去也曾考过),这些特殊句式都要译成符合现代人的说话习惯,否则也要被扣分。

6.断句

最原始的文言文是没有标点的,我们看到的文言文所带的标点,都是后人给加上去的,因此,能否把不带标点的文言文断开,从某种角度上说也能判定一个考生的文言水平如何。

现阶段的高考试卷,也有对考生这方面能力考查的题型,怎样才能做到正确断句呢?我认为从以下三方面着手便可解决这个问题:

(1)注意专有名词,如人名、地名、官名、年号、器物名等,因为它们专有,所以不能随便分开,也就是说坚决不能断。

(2)借助虚词,特别是句尾虚词来断句。

这是一种很简便快捷行之有效的方法,一般情况下,古人在句尾处都要用一个虚词去结束句子,或者表示语气,或者表示其他用意,如“也”、“矣”、“哉”、“乎”、“焉”、“与”(欤)、“耳”、“者”、“之”等,考场上,考生看到句子中有这些词,就应该想到这里是否应该断句,如果断开后能与前后句子的意思衔接上,就要毫不犹豫地下笔。

当然,有时候,这些词还有出现在句子中间的,如“生乎吾前”,遇到这样的情况就要谨慎行事,不能僵死地遵守这些规律。

(3)根据句子的内容断句。

在以上两种方法都行不通时,考生也不要盲目处理,可以采取通观全句的办法。

因为一个句子表达一个完整的“母意”,而完整的“母意”是由几个“子意”所构成的。

也就是说,当知道整个句子大体上说了一件什么事后,就要弄清楚它是由哪些小环节构成的,如把这些小环节弄清楚了,句子也就好断了。