文言文实词虚词总结

- 格式:doc

- 大小:44.00 KB

- 文档页数:13

文言文是古代汉语的一种书面语体,其表达方式和现代汉语有所不同,包括词汇、语法结构等方面都有明显的差异。

在文言文中,实词和虚词是非常重要的概念,对于理解和阅读文言文起着至关重要的作用。

本文将对高一上册语文中文言文的实词和虚词进行总结和分析,以帮助读者更好地理解和掌握这一知识点。

一、实词的特点1. 实词的定义实词是文言文中起着独立意义并能够独立成句的词语,它们是文言文中的重要组成部分,承载着具体的概念和信息。

2. 实词的分类(1)名词:表示人、事、物等客观存在的名称,如“天地、人民、山水”等。

(2)动词:表示动作或状态的词语,如“行、笑、思”等。

(3)形容词:表示事物的性质、特征的词语,如“美、好、大”等。

(4)副词:修饰动词、形容词、其他副词等,表示时间、地点、程度等概念,如“已、徐、甚”等。

(5)代词:用来代替名词的词语,分主、宾两种,如“吾、我、尔、之”等。

3. 实词的作用实词在句子中起着非常重要的作用,它们能够单独构成句子,也能够在句中充当主语、谓语、宾语等成分,承担着不同的语法功能。

二、虚词的特点1. 虚词的定义虚词是文言文中起连接、修饰、衬托等作用,本身没有独立意义的词语,主要包括介词、连词、助词和叹词等。

2. 虚词的分类(1)介词:表示事物之间的关系,如“于、在、之”等。

(2)连词:连接词语、短语、句子等,如“而、乃、则”等。

(3)助词:在词语或句子中起连接词语、修饰、语气等作用,如“也、乎、之”等。

(4)叹词:表示说话者的感情、情绪等,如“噫、嘻”等。

3. 虚词的作用虚词在文言文中承担着连接、修饰、语气等功能,通过与实词相结合,使整个句子的结构更加完整、丰富,能够更准确地表达说话者的意图和情感。

三、实词和虚词的关系1. 实词和虚词的搭配实词和虚词在文言文中经常进行搭配,实词作为主体承载着语义内容,而虚词则通过连接、修饰等方式与实词相结合,共同构成完整的句子和表达意义。

2. 实词和虚词的语法功能实词和虚词在句子中起着不同的语法功能,实词通常充当主语、谓语、宾语等成分,承载着句子的核心语义,而虚词则负责连接、修饰、衬托等辅助功能,使句子结构更加完善。

高中语文文言文实词虚词总结引言在学习高中语文文言文的过程中,我们经常会遇到实词和虚词的区分问题。

实词和虚词是文言文的基本词类,它们在句子中具有不同的功能和作用。

本文将重点总结高中语文文言文中的实词和虚词,帮助读者更好地理解和运用这些词汇。

实词实词是具有实义的字词,能够单独使用,表达一个实际存在的事物或概念。

在文言文中,实词分为名词、动词、形容词和副词四类。

名词名词是表示人、事、物、地点等具体概念的词语。

在文言文中,名词的用法较为丰富,有一些特殊的用法需要注意。

例如:•专指特定事物的名词:如“乃”、“人”、“物”等,用于引入特定的人或事物。

•转喻用法:如“兵”、“四体不勤”等,表示其他含义或象征的事物。

动词动词表示人或事物的动作、状态等。

在文言文中,动词常常具有多种形式和用法。

例如:•表示动作的动词:如“行”、“言”、“为”等,用于描述人的行为或事物的运动。

•表示状态的动词:如“有”、“无”、“是”等,用于描述人或事物的状态。

形容词和副词形容词和副词具有描述和修饰的功能。

形容词用于修饰名词,副词用于修饰动词、形容词或其他副词。

在文言文中,形容词和副词也有一些特殊的用法。

例如:•形容词表示程度的修饰:如“甚”、“过”等,用于表示过度或强调。

•副词表示方式或程度的修饰:如“无几”、“良久”等,用于表示时间或程度。

虚词虚词是在句子中起连接、助词或虚指等作用的词语,其意义比较模糊或抽象。

在文言文中,虚词有很多种类,包括介词、连词、助词等。

这里主要介绍一些常见的虚词。

介词介词用于表示事物之间的关系,起连接或修饰的作用。

在文言文中,介词常常在动词、形容词或名词前使用,改变词语的意义。

例如:•表示位置的介词:如“之”、“乎”、“於”等,用于表示人或物之间的位置关系。

•表示原因的介词:如“於”、“因”等,用于表示人或物之间的原因关系。

连词连词用于连接词语、短语、句子等,起承接、转折、并列等作用。

在文言文中,连词的种类较多,常见的有“而”、“却”、“则”等。

高考常考的文言40个实词虚词

高考文言文阅读中,常考的40个实词和虚词是考生必须掌握的重要知识点。

这些实词和虚词在文言文中出现的频率较高,掌握它们有助于考生更好地理解文言文的内容和结构。

以下是高考常考的40个实词和虚词的总结:

实词:

安:安定、安宁;

奉:侍奉、供奉;

间:间隔、缝隙;

就:完成、实现;

视:看、注视;

出:出现、露出;

生:生命、生存;

坐:坐着、受罚;

鄙:轻视、鄙视;

操:节操、操守;

信:诚信、信任;

之:的、助词;

以:用、因为;

薄:轻视、不厚道;

恶:厌恶、不好;

病:疾病、痛苦;

顾:顾虑、考虑;

策:计策、策略;

独:独自、特立独行;

伐:进攻、讨伐;

盖:遮盖、覆盖;

故:所以、因此;

好:喜好、喜欢;

劳:劳力、勤劳;

就:完成、实现。

虚词:

以、于、则、而、若、所、之、焉、也、乃。

这些实词和虚词在不同语境中的含义和用法可能会有所不同,考生需要在具体语境中加以理解和记忆。

同时,考生还需要注意一些一词多义和古今异义的情况,这些都需要结合具体语境进行分析和理解。

文言文常用的实词和虚词

文言文常用的实词和虚词有很多,以下列举一些常见的例子:常用的实词:

1. 行:走。

2. 走:跑。

3. 语:说。

4. 故:所以,因此。

5. 顾:回头看。

6. 以为:认为。

7. 是:这,这个。

8. 亦:也。

9. 乃:才,仅仅。

10. 至:到达。

常用的虚词:

1. 之:的,它,他们,这,此。

2. 于:在,对于,到,给,向。

3. 以:用,把,因为,在...之前,通过,除了。

4. 与:和,同,跟,给。

5. 其:他的,她的,它的,他们的,这个。

6. 焉:于是,在哪里,怎么。

7. 然:这样,然则(然而)。

8. 则:那么,就是,却。

9. 乃:才,仅仅。

10. 乎:呢,吗。

这些词在文言文中十分常见,但文言文词汇量非常大,还有许多其他的实词和虚词需要学习。

如果你想深入了解文言文词汇,建议查阅专业的文言文词典或相关教材。

(全面版)初中文言文实词虚词归纳总结文言文是中国传统文化的重要组成部分,初中阶段学生在研究文言文的过程中,实词虚词是其中的一项重要内容。

本文对初中文言文的实词和虚词进行总结归纳,帮助学生更好地理解和运用它们。

实词实词是能够独立存在、有词义的词。

在文言文中,实词主要分为名词、动词、形容词和副词四类。

名词名词用来表示人、事物、地点等具体或抽象的概念。

在文言文中,名词通常具有复数形式、量词、和所属关系等特点。

一些常见的名词包括"人"、"物"、"天地"、"生物"等。

动词动词用来表示动作或状态。

在文言文中,动词的时态和语气较多,常见的动词形式有表示肯定的"是",表示否定的"非",以及表示存在和动作的动词。

一些常见的动词包括"行"、"作"、"有"、"无"等。

形容词形容词用来描述名词的性质和特征。

在文言文中,形容词通常有肯定形式和否定形式,以及用于修饰名词的前缀。

一些常见的形容词包括"美"、"善"、"良"、"难"等。

副词副词用来修饰动词、形容词和其他副词,表示程度、方式、时间等。

在文言文中,副词有时以"之"结尾,表示程度或强调。

一些常见的副词包括"甚"、"必"、"故"、"已"等。

虚词虚词是功能词,它们在句子中起到连接、修饰、补充等作用,但通常没有具体的词义。

在文言文中,虚词主要包括介词、连词和助词三类。

介词介词用来表示位置、方向、时间、原因等关系。

在文言文中,介词常常用来引导短语或从句,作为名词或动词的补充。

一些常见的介词包括"于"、"以"、"从"、"因"等。

高中语文文言文实词虚词总结实词和虚词是语言中的两个基本词类,它们在表达方式和意义等方面存在一定的差异。

高中语文学习中,我们经常接触到文言文,而实词和虚词在文言文中的运用十分广泛。

下面将对高中语文文言文实词和虚词进行总结,以便更好地理解和应用它们。

一、实词实词是能够独立存在并且有具体意义的词语,它可以表示一种实在存在的事物、动作或状态。

在文言文中,实词主要有名词、动词、形容词和副词等。

以下是它们的特点和常见用法:1. 名词:名词是用来表示一种人、事、物或抽象概念的词语,它有单数和复数形式,还可以加上量词进行计数。

名词在文言文中主要用来作主语、宾语、定语和状语等。

示例:吾闻古之圣王,若舟中之司舵者。

2. 动词:动词是用来表示动作、行为或变化的词语,它可以分为实义动词和系动词。

实义动词在文言文中用来表示具体的动作或状态,而系动词则用来表示主语的性质、状态、身份等。

示例:乐而不荒,哀而不痛,怒而不恚。

3. 形容词:形容词是用来表示人或物的性质、特征、状态的词语。

形容词在文言文中常用来修饰名词或作为谓语进行修饰。

示例:松柏之茂也,不断终夏。

4. 副词:副词是用来修饰动词、形容词或其他副词的词语,它可以表示时间、地点、程度、方式等。

副词在文言文中主要用来修饰动词或形容词,增强语言的表达力。

示例:执志固不欲人之异已,持义固不欲人之非己。

二、虚词虚词是没有独立意义的词语,它主要用来标示语法意义或构成语言的框架。

在文言文中,虚词包括了介词、连词、助词和叹词等。

以下是它们的特点和常见用法:1. 介词:介词是用来表示时间、地点、方式、原因等关系的词语,它通常出现在名词、动词或形容词前,起到连接或限制作用。

介词在文言文中常用来表示处所、方向、时间等。

示例:圣人舜为司空,无射国之士。

2. 连词:连词是用来连接词语、短语或句子的词语,它可以连接并列的词语、短语、分句或句子。

连词在文言文中常用来连接因果关系、选择关系、转折关系等。

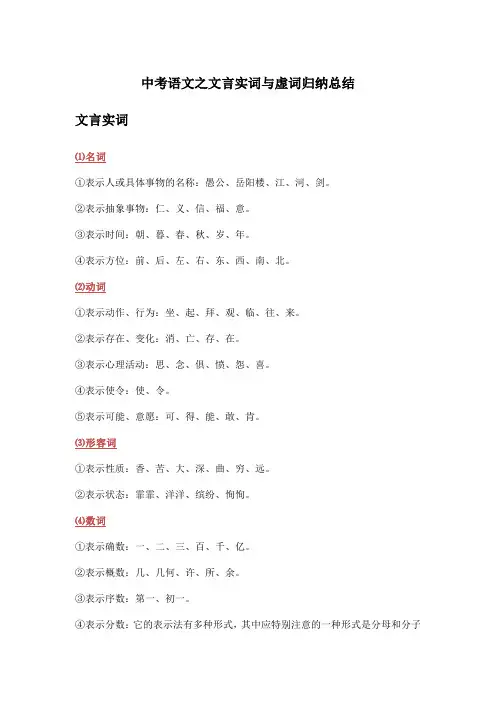

中考语文之文言实词与虚词归纳总结文言实词⑴名词①表示人或具体事物的名称:愚公、岳阳楼、江、河、剑。

②表示抽象事物:仁、义、信、福、意。

③表示时间:朝、暮、春、秋、岁、年。

④表示方位:前、后、左、右、东、西、南、北。

⑵动词①表示动作、行为:坐、起、拜、观、临、往、来。

②表示存在、变化:消、亡、存、在。

③表示心理活动:思、念、俱、愤、怨、喜。

④表示使令:使、令。

⑤表示可能、意愿:可、得、能、敢、肯。

⑶形容词①表示性质:香、苦、大、深、曲、穷、远。

②表示状态:霏霏、洋洋、缤纷、恂恂。

⑷数词①表示确数:一、二、三、百、千、亿。

②表示概数:几、几何、许、所、余。

③表示序数:第一、初一。

④表示分数:它的表示法有多种形式,其中应特别注意的一种形式是分母和分子紧连在一起,中间不插入任何其他成分。

例如:籍第令毋斩,而戌死者固十六七。

(《陈涉世家》)“十六七”即十分之六七。

⑸量词表示人、事物或动作的单位:匹、卷、乘、只。

量词不能单独使用,常和数词结合,组成数词短语,文言文中常省略量词。

文言虚词虚词主要包括代词、副词、介词、连词、助词、叹词、兼词几类。

与实词相比,虚词数量少的多,但使用频率很高。

学习文言文,必须注意确切分辨每个词的词性及其在句子中的语法作用。

第一人称代词余、吾、予、我、自、之、其第二人称代词女、汝、子、若、君、你、尔、乃第三人称代词彼、之、其指示代词此、是、夫、然、尔、斯、焉、之、兹、莫、或、者、所、这、那疑问代词何、安、谁、孰、焉、胡、恶、那、哪程度副词:表示性质、状态或行为所达到的程度。

大、甚、最、何、极、悉、绝、少、颇、尤、过、稍、略、许、益、倍范围副词毕、并、才、独、止、但、惟、皆、仅、同、咸、相、满、齐、尽、共、通、具、俱、悉、都、唯、只、全时间副词才、尝、方、乍、会、将、已、初、始、向、寻、今、暴、立、渐、终、曾、正、既、遂语气副词必、实、良、果、会、岂、应、当、固、宜、诚、宁、须、勿、莫、弗、未、非、庶、殆、其频率副词又、复、再、每、恒、常、长、更、却谦敬副词请、敬介词当、以、于、自、从、为、与、在、对、由、及、因、居、乎、向、和、比、将连词为、与、而、但、盖、乃、且、以、则、若、虽、故、因、然、苟、其、却、自、即复合词至于、如使结构助词之语气助词耳、夫、乎、焉、耶、邪、矣、者、哉、欤、为、盖、云、也叹词噫、嘻、嗟、呜呼兼词焉、诸。

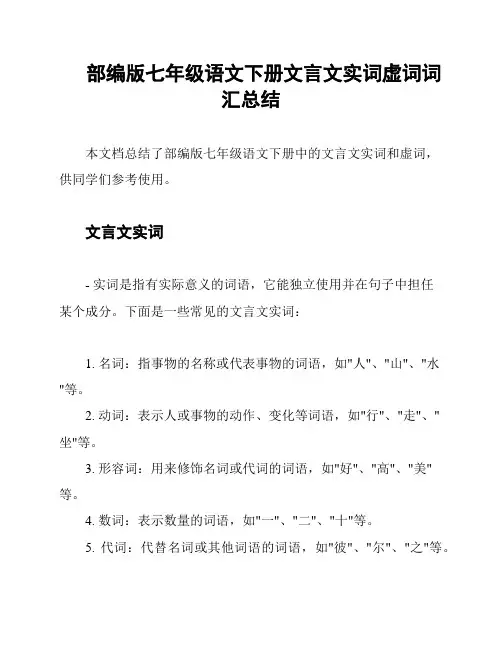

部编版七年级语文下册文言文实词虚词词汇总结本文档总结了部编版七年级语文下册中的文言文实词和虚词,供同学们参考使用。

文言文实词- 实词是指有实际意义的词语,它能独立使用并在句子中担任某个成分。

下面是一些常见的文言文实词:1. 名词:指事物的名称或代表事物的词语,如"人"、"山"、"水"等。

2. 动词:表示人或事物的动作、变化等词语,如"行"、"走"、"坐"等。

3. 形容词:用来修饰名词或代词的词语,如"好"、"高"、"美"等。

4. 数词:表示数量的词语,如"一"、"二"、"十"等。

5. 代词:代替名词或其他词语的词语,如"彼"、"尔"、"之"等。

文言文虚词- 虚词是指没有实际意义,只起到连接、修饰等作用的词语。

下面是一些常见的文言文虚词:1. 连词:用来连接词语、短语或句子的词语,如"而"、"乃"、"若"等。

2. 介词:用于表示事物之间的位置、关系等的词语,如"于"、"在"、"往"等。

3. 助词:用于在句子中起辅助作用的词语,如"之"、"的"、"乎"等。

4. 着重词:用于对某一成分进行强调的词语,如"甚"、"至"、"实"等。

以上仅列举了一些常见的实词和虚词,详细内容请参考部编版七年级语文下册的相关教材。

文言文实词虚词词汇总结完毕。

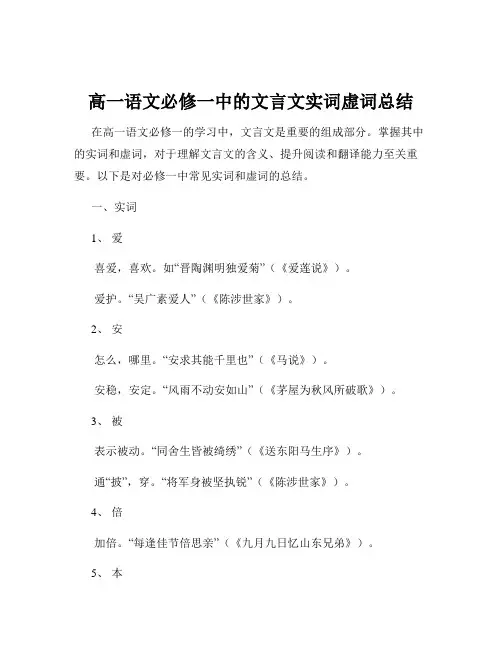

高一语文必修一中的文言文实词虚词总结在高一语文必修一的学习中,文言文是重要的组成部分。

掌握其中的实词和虚词,对于理解文言文的含义、提升阅读和翻译能力至关重要。

以下是对必修一中常见实词和虚词的总结。

一、实词1、爱喜爱,喜欢。

如“晋陶渊明独爱菊”(《爱莲说》)。

爱护。

“吴广素爱人”(《陈涉世家》)。

2、安怎么,哪里。

“安求其能千里也”(《马说》)。

安稳,安定。

“风雨不动安如山”(《茅屋为秋风所破歌》)。

3、被表示被动。

“同舍生皆被绮绣”(《送东阳马生序》)。

通“披”,穿。

“将军身被坚执锐”(《陈涉世家》)。

4、倍加倍。

“每逢佳节倍思亲”(《九月九日忆山东兄弟》)。

5、本草木的根或茎干。

“臣闻求木之长者,必固其根本”(《谏太宗十思疏》)。

本来,原来。

“此之谓失其本心”(《鱼我所欲也》)。

6、鄙边疆,边远的地方。

“蜀之鄙有二僧”(《为学》)。

鄙陋,目光短浅。

“肉食者鄙,未能远谋”(《曹刿论战》)。

7、兵兵器,武器。

“收天下之兵,聚之咸阳”(《过秦论》)。

军队。

“上使外将兵”(《陈涉世家》)。

8、病疾病。

“君之病在肌肤,不治将益深”(《扁鹊见蔡桓公》)。

困苦不堪。

“向吾不为斯役,则久已病矣”(《捕蛇者说》)。

9、察观察,仔细看。

“徐而察之,则山下皆石穴罅”(《石钟山记》)。

明察,了解。

“小大之狱,虽不能察,必以情”(《曹刿论战》)。

10、朝早晨。

“朝服衣冠”(《邹忌讽齐王纳谏》)。

朝廷。

“于是入朝见威王”(《邹忌讽齐王纳谏》)。

朝代。

“两朝开济老臣心”(《蜀相》)。

11、曾曾经。

“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”(《琵琶行》)。

连……都……,竟。

“曾不能损魁父之丘”(《愚公移山》)。

12、乘驾,坐。

“公与之乘,战于长勺”(《曹刿论战》)。

趁着,凭借。

“因利乘便,宰割天下”(《过秦论》)。

13、诚真心,真诚。

“帝感其诚”(《愚公移山》)。

如果,果真。

“诚如是,则霸业可成,汉室可兴矣”(《隆中对》)。

14、除授予官职。

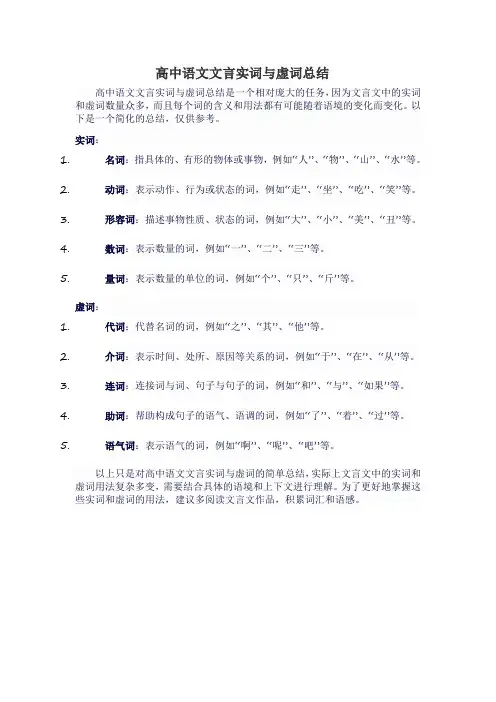

高中语文文言实词与虚词总结

高中语文文言实词与虚词总结是一个相对庞大的任务,因为文言文中的实词和虚词数量众多,而且每个词的含义和用法都有可能随着语境的变化而变化。

以下是一个简化的总结,仅供参考。

实词:

1.名词:指具体的、有形的物体或事物,例如“人”、“物”、“山”、“水”等。

2.动词:表示动作、行为或状态的词,例如“走”、“坐”、“吃”、“笑”等。

3.形容词:描述事物性质、状态的词,例如“大”、“小”、“美”、“丑”等。

4.数词:表示数量的词,例如“一”、“二”、“三”等。

5.量词:表示数量的单位的词,例如“个”、“只”、“斤”等。

虚词:

1.代词:代替名词的词,例如“之”、“其”、“他”等。

2.介词:表示时间、处所、原因等关系的词,例如“于”、“在”、“从”等。

3.连词:连接词与词、句子与句子的词,例如“和”、“与”、“如果”等。

4.助词:帮助构成句子的语气、语调的词,例如“了”、“着”、“过”等。

5.语气词:表示语气的词,例如“啊”、“呢”、“吧”等。

以上只是对高中语文文言实词与虚词的简单总结,实际上文言文中的实词和虚词用法复杂多变,需要结合具体的语境和上下文进行理解。

为了更好地掌握这些实词和虚词的用法,建议多阅读文言文作品,积累词汇和语感。

初中文言文常用实(虚)词整理实词1、故:1、事故;2、原因,缘故;3、副词,故意;4、老的,旧的,原来的;5、通“固”。

本来;6、因此,所以;2、知:1、知道,懂得;2、认识,识别;3、了解,赏识;4、通“智”。

聪明,智慧;3、观:1、看;2、观察,考察;3、观赏;4、认识,看法;4、期:1、约定;2、期限;3、要求,期望;4、及,到;5、亡:1、逃跑,逃亡;2、丢失,失去;3、消亡,灭亡;4、死亡;5、通“无”。

没有;6、即:1、就在(某时,某地),就(某物);2、副词。

立即,马上;3、就是;4、连词。

假如,如果;5、连词。

即使;7、去:1、离去,离开;2、距离;3、过去的;4、除去,去掉;5、前往,到......;8、若:1、像,好像;2、第二人称代词。

你,你的;3、指示代词。

如此,这样。

4、连词。

假如,如果;5、及,比得上;9、已:1、停止;2、完毕,完了;3、已经;4、罢了,算了;5、通“以”。

和“上”“下”“东”“西”等连用,表示时间、方位、数量的界限;6、语气词。

同“矣”;10、闻:1、听见;2、知道,懂得;3、使上级听见,报告上级;4、闻名,著称;5、传说,事迹;11、妙:1、美好,美妙;2、巧妙,奇妙;3、微小,细小;4、通“渺”。

深远,远;12、毕:1、终止,结束;2、完全,全部;3、竭尽;13、敌:1、仇敌,敌人;2、抵抗,抵挡;3、相当,匹敌;4、进攻,攻击;14、当:1、对着,面对;2、担当,充当;3、挡住,抵挡;4、应当,应当;15、绝:1、断绝;2、停止,中断;3、横渡,越过;4、高超,绝妙;5、极,非常;16、穷:1、穷尽,完结;2、生活困难,贫穷;3、走到头;4、走投无路,困窘;17、属:【shǔ】1、类;2、部属;3、隶属,归属;【zhǔ】:1、连接,跟随;2、通“嘱”。

嘱托;3、请,劝清;18、顾:1、回头看;2、看;3、看望,拜访;4、关心,照顾;5、顾虑;19、奇:1、奇特,罕见,不寻常;2、卓越的,有特殊本领的;3、出乎意料,变幻莫测;4、看重,认为奇异;20、往:1、去,前去;2、过去,从前;3、以后,将来;【往往】:1、处处;2、常常,每每;21、出:1、由内向外走,出去;2、出现;3、使......出,遗弃;4、超出,超过;5、在外,对外;22、并:1、合,合并;2、副词。

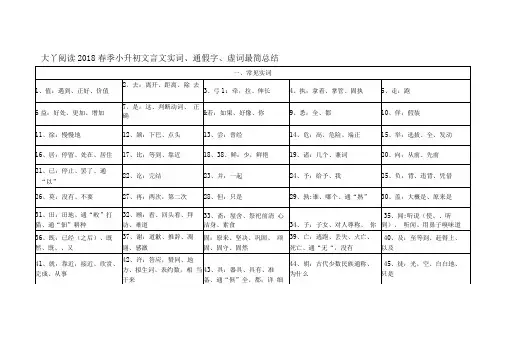

1大丫阅读 2018春季小升初文言文实词、通假字、虚词最简总结一、常见实词1、值:遇到、正好、价值2、去:离开、距离、除去3、引:牵,拉、伸长4、执:拿着、掌管、固执5、走:跑6、益:好处、更加、增加7、是:这、判断动词、正确8、若:如果、好像、你 9、悉:全、都10、佯:假装11、徐:慢慢地12、颔:下巴、点头13、尝:曾经14、危:高、危险、端正 15、举:选拔、全、发动 16、居:停留、处在、居住 17、比:等到、靠近 18、38、鲜:少,鲜艳 19、诸:几个、兼词 20、向:从前、先前 21、已:停止、罢了、通“以”22、讫:完结23、并:一起24、予:给予、我25、负:背、违背、凭借26、莫:没有、不要27、再:两次,第二次 28、但:只是 29、孰:谁、哪个、通“熟” 30、盖:大概是、原来是31、田:田地、通“畋”打猎、通“佃”耕种 32、顾:看、回头看、拜访、难道 33、斋:屋舍、祭祀前清心洁身、素食 34、子:子女、对人尊称、你 35、闻:听说(使、、听到)、听闻、用鼻子嗅味道 36、既:已经(之后)、既然、既、、又 37、谢:道歉、推辞、凋谢、感激 固:原来、坚决、巩固、顽固、固守、固然 39、亡:逃跑、丢失、灭亡、死亡、通“无“,没有 40、及:到、等到、赶得上、以及 41、就:靠近,接近、欣赏、完成、从事 42、许:答应,赞同、地方、拟生词、表约数,相当于来 43、具:器具、具有、准备、通“俱”全、都;详细 44、胡:古代少数民族通称、为什么 45、徒:光,空、白白地、只是46、方:刚好、正好;才、47、善:好、好处、擅长、48、贾:商人、买卖、通49、直:与“竖”相对、只、50、因:于是、就,凭借、当、、的时候、方圆、方正善于“价”价值仅仅,一直、通“值”价值顺着、按照、因为、通过51、竟日:一整天52、市:集市、买53、戚然:悲伤的样子54、明年:第二年55、次第:依次56、诚:如果、确实57、遂:于是,就、终于 58、中道:半路上59、谒:拜访60、书:写、信、字条61、逮:到、捉拿62、未尝:不曾63、地方:土地方圆64、俟:等待65、少时:年轻时66、妻子:妻子儿女67、加冠:男子成年68、厌:满足、厌恶69、身=躬:亲自70、王:君王、称王71、语:话,谈论、告诉72、遗:留下来的,给予 73、矢:箭头74、岂:难道(是否、何况) 75、事:侍奉76、特:只是77、自:从(在)、如果 78、肖:相似、像79、易:交换、改变,容易80、譬:譬喻、打比方81、见:看见,通“现”“被” 82、习:复习、温习83、堪:忍受84、肆:放纵、陈列、店铺85、除=拜:任命官职;除去86、适:到、往,刚才、正好87、由是=以是=:因此、通过这种88、奚为:什么,怎么样89、白:白色、空的、陈诉、说;明白90、使:出使、使者、派遣、假使91、熙:光明,兴盛,通“嬉”嬉戏,开玩笑92、遽:就、立刻、马上、急忙93、会:适逢、正赶上、相会、聚会,一定94、驽:劣马(比喻才能平庸、愚笨)95、明:明亮、明白、次(年、月)96、素:白色的、为加装饰的、向来97、以为:认为、把、、当作98、虽然:即使这样、虽然这样99、可以:可以、、把(凭借)、能够100、谏:含蓄规劝君主或长辈,进谏2二、常用虚词而(六种连接关系)之1、而:连词,表顺承;(前后关系,相当于“就”)1、的(后为名词。

高中语文文言字词一.120个实词1.爱:(1)宠爱 (2)吝惜 (3)喜爱 (4)爱慕 (5)通“菱”,隐藏2.安:(1)安全 (2)安逸 (3)安抚 (4)安稳 (5)养 (6)安置 (7)哪里3.被:(1)表被动 (2)披散 (3)披在身上或穿在身上 (4)覆盖 (5)遭受4.倍:(1)通“背”,背离 (2)原数基础上增加的相等数 (3)更加5.本:(1)本来(2)草木的根(3)根本(4)量词,书册的计量单位(5)版本(6)推究6.鄙:(1)边远的地方 (2)轻视 (3)浅陋无知7.兵:(1)兵法 (2)兵器 (3)军队 (4)用兵器杀人8.病:(1)担心 (2)疾病 (3)缺点 (4)责备9.察:(1)观察 (2)明察 (3)清高 (4)推举 (5)明智10.朝:(1)早晨 (2)朝廷 (3)朝见 (4)朝代11.曾:(1)指中间相隔两代的亲属 (2)曾经 (3)通“层”,重叠 (4)竟12.乘:(1)登 (2)乘坐 (3)凭借 (4)冒着 (5)顺应13.诚:(1)真诚 (2)确实 (3)果真14.除:(1)除掉 (2)台阶 (3)授予官职 (4)除非15.辞:(1)古代的一种文体 (2)文辞 (3)借口 (4)推辞 (5)辞别16.从:(1)参加 (2)跟随 (3)听从 (4)由,自 (5)挨着17.殆:(1)危险 (2)接近 (3)大概18.当:(1)掌握 (2)在 (3)把守 (4)判决 (5)相抵 (6)将 (7)任 (8)恰当19.道:(1)取道 (2)道路 (3)主张 (4)策略 (5)谈论 (6)道理20.得:(1)获得 (2)应该 (3)心得 (4)得当21.度:(1)越过 (2)尺码 (3)次 (4)考虑 (5)估计 (6)限度 (7)衡量(8)创作(9)法度22.非:(1)没 (2)反对 (3)错误23.复:(1)重叠,重复 (2)恢复 (3)答复 (4)再24.负:(1)倚仗 (2)使承担 (3)背着 (4)辜负 (5)背弃 (6)失败25.盖:(1)遮盖 (2)伞 (3)超过 (4)大概26.故:(1)老交情 (2)所以 (3)原因 (4)仍日27.顾:(1)拜访 (2)回头看 (3)还 (4)考虑 (5)不过28.固:(1)坚固 (2)坚决 (3)固执 (4)坚守 (5)本来29.归:(1)女子出嫁 (2)回来 (3)归附30.国:(1)国都 (2)地方 (3)国家 (4)国事31.过:(1)经过 (2)拜访 (3)责备 (4)过分 (5)超过 (6)过错32.何:(1)怎么 (2)什么 (3)为什么 (4)多么33.恨:(1)愤恨 (2)遗憾34.胡:(1)泛指北方边地与西域的民族 (2)为什么 (3)什么35.患:(1)担心 (2)毛病 (3)灾难36.或:(1)迷惑 (2)有时 (3)倘若 (4)有的 (5)有人 (6)也许37.疾:(1)疾病 (2)快 (3)痛苦 (4)嫉妒 (5)痛恨38.及:(1)比得上 (2)赶上 (3)等到 (4)牵连到 (5)到 (6)趁 (7)与39.即:(1)登上 (2)立即 (3)就 (4)就是40.既:(1)不久 (2)既然 (3)已经41.假:(1)临时充任 (2)借助 (3)假的 (4)假期42.间:(1)中间,指处于一定的空间或时间里(2)量词(3)一会儿(4)从小路(5)间或 (6)挑拨 (7)参与 (8)间隙 (9)隔离43.见:(1)拜见(2)召见(3)表被动(4)显现,后作“现”(5)见面(6)加在动词前代称自己 (7)知道44.解:(1)解剖 (2)解除 (3)理解 (4)缓解 (5)消除45.就:(1)就职 (2)靠近 (3)受,接受 (4)登上46.举:(1)推举 (2)攻取 (3)举起 (4)尽,全都 (5)举出 (6)举办47.绝:(1)断笔 (2)与世隔绝 (3)横渡 (4)尽 (5)等过48.堪:(1)胜任 (2)能够 (3)忍受49.克:(1)战胜 (2)约束 (3)能够50.类:(1)类似 (2)种类 (3)事物51.怜:(1)可爱 (2)怜爱 (3)怜悯 (4)可惜52.弥:(1)长久 (2)满,遍 (3)更加53.莫:(1)日落之时 (2)不要 (3)不 (4)没有谁54.明:(1)今之次,第二年 (2)闻明 (3)贤明 (4)明亮 (5)照明55.内:(1)内心 (2)接纳,后作“纳” (3)里面56.期:(1)穿一年孝服的人 (2)规定的时日 (3)一周年 (4)期望 (5)约会57.奇:(1)余 (2)以…为奇 (3)奇异的58.迁:(1)晋升 (2)改变 (3)贬商59.请:(1)请求 (2)表示请求对方允许说话人做某事 (3)邀请60.穷:(1)失意 (2)走到尽头 (3)处境艰难 (4)尽61.去:(1)距离 (2)流走 (3)过去的 (4)除去 (5)离开62.劝:(1)勉励 (2)劝说63.却:(1)退 (2)回头 (3)击退 (4)再64.如:(1)往 (2)或者 (3)按照 (4)像 (5)及,比得上 (6)假如65.若:(1)像 (2)形容词词尾,的样子 (3)你们 (4)比得上 (5)如果66.善:(1)友善,交好 (2)擅长 (3)正确 (4)好好地 (5)擦拭 (6)爱惜67.少:(1)缺少(2)年轻人(3)不多(4)不多时(5)缺少(6)年幼(7)轻视(8)減少 (9)稍微68.涉:(1)进入 (2)散步 (3)渡水69.胜:(1)能承受 (2)优美 (3)战胜 (4)超过 (5)尽,完70.识:(1)认识 (2)识别 (3)记住71使:(1)派遣 (2)出使 (3)主使 (4)假如72.是:(1)指示代词,此 (2)对的73.适:(1)到……去 (2)出嫁 (3)依照 (4)享受74.书:(1)书籍 (2)书信 (3)书写75.孰:(1)谁 (2)仔细76.属:(1)隶属 (2)跟随 (3)嘱咐 (4)劝请 (5)类,辈 (6)连接77.数:(1)数目 (2)密,细密 (3)计算 (4)腰次 (5)几 (6)规律 (7)天数,命运78.率:(1)带领 (2)轻率 (3)全都79.说:(1)学说,主张 (2)陈述 (3)高兴、喜悦,后作“悦” (4)劝说80.私:(1)偏爱 (2)私下 (3)私人,个人81.素:(1)向来 (2)白色的绢 (3)质朴,不加装饰的82.汤:(1)专有名词,商朝第一个君王 (2)热水,开水 (3)汤剂83.涕:(1)眼泪 (2)哭泣 (3)鼻涕84.徒:(1)这些人 (2)徒步 (3)白白地 (4)空 (5)只85.亡:(1)使…灭亡 (2)逃跑 (3)灭亡 (4)无,没有买86.王:(1)姓氏 (2)大王 (3)称王87.望:(1)农历每月的十五 (2)怨恨 (3)盼望 (4)远远地看 (5)名望,声望88.恶:(1)罪恶 (2)诽谤 (3)讨厌 (4)怎么89.微:(1)卑下 (2)秘密地 (3)微弱 (4)没有 (5)含蓄90.悉:(1)全都 (2)完全表达91.相:(1)观察(2)形貌,状貌(3)用在动词前,表动作偏指一方(4)辅佐,帮助92.谢:(1)凋落 (2)拒绝 (3)道歉 (4)感谢 (5)辞别 (6)告诚93.信:(1)信任(2)真实(3)实情(4)守信用(5)随意(6)信物(7)通“伸”,伸张94.兴:(1)发动 (2)兴盛 (3)兴办 (4)兴起95.行:(1)品行 (2)践行 (3)行走 (4)古代军队编制单位96.幸:(1)幸运 (2)宠爱 (3)幸亏 (4)侥幸97.修:(1)身高 (2)修养,修行 (3)高 (4)修理 (5)修建 (6)修饰,装饰 (7)长98.徐:(1)姓 (2)慢慢99.许:(1)地方处所 (2)表约数,上下 (3)这样,如此 (4)答应,允许100.阳:(1)太阳,阳光 (2)指水的北面101.要:(1)人体的腰部(2)要领,关键(3)概括,总结(4)相约(5)邀请(6)要挟,威胁102.宜:(1)适宜 (2)应当103.遗:(1)遗留,留下 (2)排泄(大小便) (3)给予,馈赠 (4)遗弃104.贻:(1)遗留 (2)赠送,给予、105.易:(1)换,交换 (2)容易,轻易 (3)变,改变 (4)轻视106.阴:(1)阴天 (2)指山的北面 (3)冷,寒冷 (4)暗中107.右:(1)上 (2)和“左”用,指近臣 (3)表方位,与“左”相对108.再:(1)两次 (2)第二次109.造:(1)到……去 (2)制定110.知:(1)知道 (2)主持,管理 (3)智慧111.致:(1)招纳,引来 (2)送给 (3)表达 (4)得到 (5)最,极 (6)情趣,意志,112.质:(1)本质(2)通“贽”,见面礼(3)人质(4)杀人时用的砧板(5)质问(6)质地,底子113.治:(1)医治 (2)对付 (3)治理 (4)与“乱”相对,特指国家治理得好,安定太平114.诸:(1)兼词,相当于“之于” (2)众多,各 (3)兼词,相当于,“之乎”115.贼:(1)敌人 (2)刺客 (3)害,祸害 (4)强盗中人116.族:(1)家族 (2)类,辈 (3)灭族,117.卒:(1)士兵 (2)同“猝”,突然 (3)死 (4)最终118.走:(1)仆人,自称的谦辞 (2)逃跑 (3)延伸 (4)跑119.左:(1)左边 (2)左边的位置,是上位 (3)和“右”用,指身边侍候的人,近臣120.坐:(1)因为 (2)古人席地而坐,两膝着席,臀部压在脚后跟上 (3)座位,后作“座” (4)坐守 (5)犯……罪二.18个虚词1.而:(1)连词,表并列。

文言文实词虚词总结一、引言文言文作为中国古代的经典文学语言之一,其实词虚词的使用是学习文言文必不可少的一部分。

实词虚词的正确运用对于理解古代文学作品的意思起着至关重要的作用。

本文将对文言文中常见的实词虚词进行总结和解释,以帮助读者更好地理解古代文学作品。

二、实词实词是文言文中表达具体意义的词语,包括名词、形容词、副词和动词等。

实词常常用来描述事物的性质、状态、动作等,起到明确意义的作用。

1. 名词名词是指表示人、事、物或抽象概念的词语。

在文言文中,名词的使用较为丰富,常常用来指代具体事物或抽象概念。

例如:•天:指天空或上帝•人:指人类•书:指书籍•道:指道路或哲理2. 形容词形容词用来描述名词的性质、状态等特征。

在文言文中,形容词通常放在名词前面修饰名词,起到补充说明的作用。

例如:•美:表示美丽的意思•大:表示大小的意思•高:表示高度的意思•久:表示时间久的意思3. 副词副词是用来修饰动词、形容词和其他副词的词语。

在文言文中,副词通常用来修饰动词,表示动作的方式、程度、时间等。

例如:•徐徐:表示缓慢的样子•疾疾:表示快速的样子•常:表示经常发生的意思4. 动词动词是表示人或事物的动作、状态或行为的词语。

在文言文中,动词的运用较为复杂,通常需要根据语境进行理解。

动词在句子中通常充当谓语,表达主语的动作、状态等。

例如:•行:表示走路的动作•作:表示创作的动作•言:表示说话的动作•有:表示具有的状态三、虚词虚词是文言文中比较抽象、模糊的词汇,常常用来表示语法关系或起到连接作用。

虚词与实词相对应,虚词的功能更加细微,其正确理解和运用对于准确理解句子的意思非常重要。

1. 介词介词用来表示名词与其他词之间的关系。

在文言文中,介词常常用来表示时间、地点、方向等关系。

例如:•于:表示在…之中•以:表示用…的方式•自:表示从…开始•对:表示在…的方向2. 连词连词用来连接词、短语、句子等,起到连接作用。

在文言文中,连词的运用较为灵活,可以连接多个词语或句子,起到衔接的作用。

文言文---实词虚词(一)文言实词古汉语实词包括名词、动词、形容词、数词和量词。

至于代词,在古汉语中,因其语法作用特殊,一般归为虚词。

文言词汇中出现频率最多的是实词,较难掌握的也是实词。

熟悉实词主要是掌握通假字、古今异义、一词多义、词类活用等知识。

一、通假字1. 识别通假字,掌握其本字、读音和意义。

古今通假现象是一个很复杂的问题,对于我们来说要注意两点,一、要掌握通假现象的原则,即通假字和本字读音必须相同或相近.如:“便要还家,设酒杀鸡作食”中“要”通“邀”,读作“yāo”;《桃花源记》陶渊明二、要靠平时积累,牢记所学课文中注释所指出的通假字。

注意,如果通假字与本字读音不同,应读本字的现代读音。

如:“在肠胃,火齐之所及也”中“齐”通“剂”,应读“jì”。

《扁鹊见蔡桓公》2. 辨析词的古今义古今异义的词语是学习文言文的重点之一。

一要注意古今词义的差别,积累课内所学课文中的古今异义词,如:“太行、王屋二山,方七百里,高万仞,本在冀州之南,河阳之北;”《愚公移山》中“河”专指“黄河”;而现在已是一个普通名词,成为河流的通名。

再如:“扁鹊望桓侯而还走”《扁鹊见蔡桓公》中“走”是“跑”的意思;现代汉语中的含义是“行走”。

二要注意不要把连在一起的两个文言单音词误认为现代汉语的双音合成词。

如“中间力拉崩倒之声”中“中间”是两个词,意思是“里面夹杂着”。

3. 正确解释多义词在不同语境中的意思义。

在文言文中,一词多义的情况很多,同一个词,在这个句子里是一个意义,在那个句子里又是另一个意义。

阅读文言文要特别重视并掌握这类多义词的情况,这是培养文言文阅读能力的重要基础。

怎样确定它们在句子中的意义,要根据上下文和文章内容来考虑。

如:“温故而知新”,《论语十则》“故”的意思是:旧的,如:“桓侯故使人问之”,《扁鹊见蔡桓公》“故”意思是:特意。

在学习时,还应对一词多义现象及时总结、归纳,并牢记例句。

4. 词类活用。

文言文实词虚词总结一、120个实词1、爱:义项:①喜爱,爱护;②怜惜,同情;③吝惜,舍不得。

例句:第一册:老臣贱息舒祺,最少,不肖;而臣衰,窃爱怜之《触龙》诸侯恐惧,会盟而谋弱秦,不爱珍器重宝肥饶之地。

《过秦》此四君者,皆明智而忠信,宽厚而爱人。

(同上)第二册:爱其子,择师而教之。

《师说》秦爱纷奢,人亦念其家。

《阿房》嗟夫!使六国各爱其人,则足以拒秦。

(同上)向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行。

《六国》桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

《项脊》第三册:爱是溪,入二三里,得其尤绝者家焉。

《愚溪诗序》第四册:上于盆而养之,蟹白栗黄,备极护爱,留待限期,以塞官责。

《促织》见大王爱女牧羊于野,风鬟雨鬓。

《柳毅》舅姑爱其子,不能御。

(同上)第五册:百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。

《齐桓》第六册:(无)2、安:义项:①安稳,安定,安全;②安逸,安乐;③安心;④安放,设置(后起意义);⑤疑问代词。

什么,什么地方;⑥怎么,哪里。

例句:第一册:如寡人者,安与知耻?请姑无庸战!《勾践》丘也闻有国有家者,不患寡而患不均,不患贫而患不安。

《季氏》既来之,则安之。

(同上)沛公曰:"君安与项伯有故?"《鸿门》臣死且不避,卮酒安足辞!(同上)项王曰:"沛公安在?" (同上)倚南窗以寄傲,审容膝之易安。

《归去》第二册:思国之安者,必积其德义。

《谏太宗》不念居安思危,戒奢以俭(同上)将有作,则思知止以安人(同上)今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。

《六国》安能屈豪杰之流,扼腕墓道,发其志士之悲哉?《五人》安得使予多暇日,又多闲田……《病梅》第三册:固一世之雄也,而今安在哉?《赤壁》第四册:毅谓夫曰:"洞庭君安在哉?" 《柳毅》毅良久稍安,乃获自定。

《柳毅》第五册:(无)第六册:在尘埃之中,古今一体,安在其不辱也?《报任安》又安能以皓皓之白,而蒙世之温蠖乎?《屈原》安在公子能急人之困也!《信陵》譬若以肉投馁虎,何功之有哉?尚安事客?(同上)3、被:义项:①被子;②覆盖;③施及,加于……之上;④蒙受,遭受;⑤介词,表示被动;⑥音同"披",披在身上或穿在身上。

例句:第一册:(无)第二册:五人者,盖当蓼洲周公之被逮,激于义而死焉者也。

《五人》第三册:(无)第四册:未几,成归,闻妻言,如被冰雪。

《促织》公,乃陌上人也,而能急之。

幸被齿发,何敢负德!"《柳毅》第五册:(无)第六册:屈原至于江滨,被发行吟泽畔,颜色憔悴,形容枯槁。

《屈原》其次关木索、被楚受辱。

《报任安书》虽万被戮,岂有悔哉! (同上)信而见疑,忠而被谤,能无怨乎? (同上)4、倍:义项:①一倍,加倍;②背向,背着;③违背;④背叛,反叛。

例句:第一册:尝以十倍之地,百万之师,叩关而攻秦。

《过秦》愿伯具言臣之不敢倍德也。

《鸿》第二册:较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍《六国》第三册至第六册均无5、本:义项:①草木的根或茎干;②根源,来源;③根本、基础的东西;④特指农桑业;⑤本来的,原来的;⑥副词,本来。

⑦根据,掌握;⑧自己一边的,现今的;⑨底本,版本;○10本钱(后起意义);○11封建社会臣子给皇帝的奏章或书信(后起意义);○12量词。

株,棵,丛,撮。

例句:第一册:(无)第二册:臣闻求木之长者,必固其根本。

《谏太宗》抑本其成败之迹,而皆自于人欤?《伶官》予本非文人画士,甘受诟厉。

《病梅》第三册:且臣少仕伪朝,历职郎署,本图宦达,不矜名节。

《陈情》第四册:(无)第五册:盖亦反其本矣!今王发政施仁,……《齐桓》王欲行之,则盍反其本矣!(同上)第六册:夫天者,人之始也;父母者,人之本也。

人穷则反本,……《屈原》6、鄙:义项:①边疆,边远的地方;②庸俗,浅陋;③看不起,轻视;④谦词,谦称自己。

例句:第一册:越国以鄙远,君知其难也。

《烛之武》第二册:敢竭鄙诚,恭疏短引。

一言均赋,四韵俱成。

《滕王》第三册至第五册无第六册:恨私心有所不尽,鄙陋没世,而文采不表于后世也。

《报任安》"鄙贱之人,不知将军宽之至此也!"《廉》7、兵:义项:①兵器,武器;②用兵器伤害人;③军事,战争;④军队;⑤兵士。

例句:第一册:齐曰:"必以长安君为质,兵乃出。

"《触龙》填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走。

《寡人》是何异于刺人而杀之,曰'非我也,兵也'?(同上)吴起、孙膑、带佗、倪良、王瘳、田忌、廉颇、赵奢之伦制其兵。

《过秦》收天下之兵,聚之咸阳,销锋镝,铸以为金人十二,以弱天下之民。

(同上)良将劲弩守要害之处,信臣精卒陈利兵而谁何。

(同上)斩木为兵,揭竿为旗,天下云集响应,赢粮而景从。

(同上)深谋远虑,行军用兵之道,非及向时之士也。

(同上)当是时,项羽兵四十万,在新丰鸿门《鸿门》第二册:六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。

《六国》是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。

(同上)其后用兵,则遣从事以一少牢告庙《伶官》第三、四册无第五册:抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与?《齐桓》第六册:强秦之所以不敢加兵于赵者,徒以吾两人在也。

《廉》赵亦盛设兵以待秦,秦不敢动。

(同上)兵挫地削,亡其六郡,身客死于秦,为天下笑。

《屈原》当是时,诸侯以公子贤,多客,不敢加兵谋魏十余年。

《信陵》嬴闻晋鄙之兵符常在王卧内,而如姬最幸,出入王卧内,力能窃之。

(同上)公子即合符,而晋鄙不授公子兵,而复请之,事必危矣(同上)勒兵,下令军中(同上)8、病:义项:①病,生病;②筋疲力尽;③毛病,弊病;④担心,忧虑。

例句:第一册:令孤子、寡妇、疾疹、贫病者,纳宦其子;《勾践》老臣病足,曾不能疾走,不得见久矣《触龙》第二册:其后二年,余久卧病无聊,乃使人复葺南阁子。

《项》其疾病而死,死而湮没不足道者,亦已众矣;《五人》又不可以使天下之民,斫直、删密、锄正,以夭梅病梅为业以求钱也。

《病梅》而江浙之梅皆病。

(同上)予购三百盆,皆病者,无一完者。

(同上)第三册:臣少多疾病,九岁不行。

零丁孤苦,至于成立。

《陈情》臣欲奉诏奔驰,则刘病日笃;(同上)孰谓少者殁而长者存,强者夭而病者全乎《祭十二》呜呼!汝病吾不知时第四册:而病寻作,余既乞归,恐进之亦兴阑矣。

《虎丘》第五册:吾王庶几无疾病与,何以能鼓乐也?《齐桓》第六册:相如每朝时,常称病。

《廉颇》9、察:义项:①观察,仔细看;②看清楚;③考察;④考察后予以推荐,选举。

例句:第一册:察邻国之政,无如寡人之用心者。

《寡人》仰观宇宙之大,俯察品类之盛。

《兰亭》第二册:徐而察之,则山下皆石穴罅,不知其浅深。

《石钟》第三册:前太守臣逵察臣孝廉;后刺史臣荣举臣秀才。

《陈情》第四册:(无)第五册:明足以察秋毫之末,而不见舆薪《齐桓》第六册:人又谁能以身之察察,受物之汶汶者乎?《屈原》微察公子,公子颜色愈和。

《信陵》10、朝:义项:①音同"招",早晨;②音同"招",一日,一天;③朝见;④接受群臣的朝见;⑤朝廷;⑥拜见;⑦官府的大堂;⑧朝代;⑨一代君主统治的时期。

例句:第一册:许君焦、瑕,朝济而夕设版焉《烛之武》朝服衣冠,窥镜,谓其妻曰:……《邹忌》于是入朝见威王曰能谤议于市朝,闻寡人之耳者,受下赏。

燕、赵、韩、魏闻之,皆朝于齐。

强国请服,弱国入朝。

《过秦》序八州而朝同列,百有余年矣;(同上)第二册:朝歌夜弦,为秦宫人。

《阿房宫赋》此吾祖太常公宣德间执此以朝,他日汝当用之!《项》既而以吴民之乱请于朝,按诛五人《五人》第三册:逮奉圣朝,沐浴清化。

《陈情》但以刘日薄西山,气息奄奄,人命危浅,朝不虑夕。

第四册:朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋,此小年也。

《逍遥》第五册:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。

《齐桓》第六册:相如每朝时,常称病,不欲与廉颇争列。

《廉颇》第二部分:(曾乘诚除辞从殆当道得)11、曾义项:①音同"增",指与自己隔着两代的亲属;②副词。

用来加强语气,常与"不"连用,可译为"连……都……";③曾经;④通"层"。

重叠。

例句:老臣病足,曾不能疾走,不得见久矣《触龙说赵太后》盖将自其变者而观之,而天地曾不能一瞬《赤壁赋》今吾且死,而侯生曾无一言半辞送我,我岂有所失哉?《信陵君》12、乘义项:①驾车,驱马拉车;②乘船;③登,升;④趁着,凭借;⑤压服,欺压;⑥追逐;⑦计量,计算;⑧计算的一种方法,即算术中的乘法;⑨shèng(剩)。

量词,古时一车四马叫"乘";○10乘车驾四马,所以"乘"有时作为"四"的代称。

○11顶着,冒着。

例句:夫越国,吾攻而胜之,吾能居其地,吾能乘其舟。

《勾践》于是为长安君约车百乘,质于齐《触龙》因利乘便,宰割天下,分裂山河。

《过秦》张良曰:"沛公之参乘樊哙者也。

"《鸿门》至莫夜月明,独与迈乘小舟,至绝壁下。

《石钟山》吴之民方痛心焉,于是乘其厉声以呵,则噪而相逐。

《五人》余以乾隆三十九年十二月,自京师乘风雪,历齐河、长清……《登泰山记》诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也。

《祭十二郎文》若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉《逍遥》13、诚义项:①真心,不虚伪;②确实,的确;③表示假设,相当于现代汉语"果真"。

例句:臣诚知不如徐公美《邹忌》夫在殷忧,必竭诚以待下;既得志,则纵情以傲物。

《谏太宗》君人者,诚能见可欲,则思知足以自戒(同上)敢竭鄙诚,恭疏短引。

一言均赋,四韵俱成。

《滕王阁》且燕赵处秦革灭殆尽之际可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

《六国论》愿陛下矜愍愚诚,听臣微志,庶刘侥幸,卒保余年《陈情》诚知其如此,虽万乘之公相,吾不以一日辍汝而就也。

《祭十二郎》所谓天者诚难测,而神者诚难明矣。

(同上)唯恐道途显晦,不相通达,致负诚托,又乖恳愿。

《柳毅传》悲泗淋漓,诚怛人心。

(同上)顽童之为是心也,诚不可忍;然汝亦太草草。

(同上)王曰:"然,诚有百姓者。

齐国虽褊小,吾何爱一牛《齐桓晋文之事》王笑曰:"是诚何心哉!我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。

"(同上)仆诚以著此书,藏之名山,传之其人,通邑大都,《报任安书》"秦甚憎齐,齐与楚从亲,楚诚能绝齐,秦愿献商于之地六百里。

"《屈原》14、除义项:①台阶;②清除,去掉;③修治,修整;④任命,授职;○5扣除;○6流逝,过去;○7除了,除非。

例句:至于今,郡之贤士大夫请于当道,即除魏阉废祠之址以葬之《五人》诏书特下,拜臣郎中。

寻蒙国恩,除臣洗马。

《陈情》15、辞义项:①口供;②言词,词句;③告诉,讲话;④推辞,不接受;⑤辞别,告别;⑥文体的一种;○7托辞,借口。