地暖设计计算

地面辐射供暖系统的地面散热量确定地面所需的散热量时,应根据实际情况将第 5.3 计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地面向下的散热量。当垂直相邻各房间均采用地面辐射供暖时,除顶层以外的各地面辐射供暖房间,向下层的散热量,可视作与来自上层的得热量相互抵消。

与相邻房间的温差大于或等于 5 C时,应计算通过隔墙或楼

板等的传热量;与相邻房间的温差小于 5 C,且通过隔墙和

楼板等的传热量大于该房间热负荷的 10% 时,尚应计算其传热量。单位地面面积的散热量应按下列公式计算:

q = q f + q d (5.4.2-1)

qf = 5 10-8[(t pj +273) 4-(t fj+273) 4] (542-2-1)

或 qf=4.98[(tpj+273)4/100-(tn+273)4/100] (5.4.2-2-2) 根据现代住宅暖通空调设计

qd =2.13(t pj - t n) 1.31 (5.4.2.3-1 )

式中q --单位地面面积的散热量( W/ m2);

q f--单位地面面积辐射传热量( W/ m);

q d-- 单位地面面积对流传热量( W/m);

t pj--地表面平均温度(C);

t f j--室内非加热表面的面积加权平均温度(C);

t n --室内计算温度(C)。

单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。当加热

管为 PE-X

管或 PB 管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按规程附录A 确定。

确定地面所需的散热量时,应将本章第 5.3 节计算的房间热负荷扣除来自上层地面向下

的传热损失。

单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算:

qx=Q/F ( 5.4.5 )

式中:qx--单位地面面积所需的散热量(W/ m2);

Q-- 房间所需的地面散热量( W);

F--敷设加热管或发热电缆的地面面积(m2)o

确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于本规程表5.1.2 的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。地表面平均温度宜按下列公式计算:

tpj=tn+9.82 gx /100)0.969 (546 )

式中

tpj--地表面平均温度(C);tn--室内计算温度(C);qx-- 单位地面面积所需的散热量(W/m)

热媒的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或向土壤的传热损失。

地面散热量应考虑家具及其他地面覆盖物的影响。在参照欧洲标准

EN442 要求,在至少 30 分钟内测试不少于 12 次连续等时间间隔的读值满足测量精度要求的工况内。利用 5.4.2 中式 5.4.2-2 ;

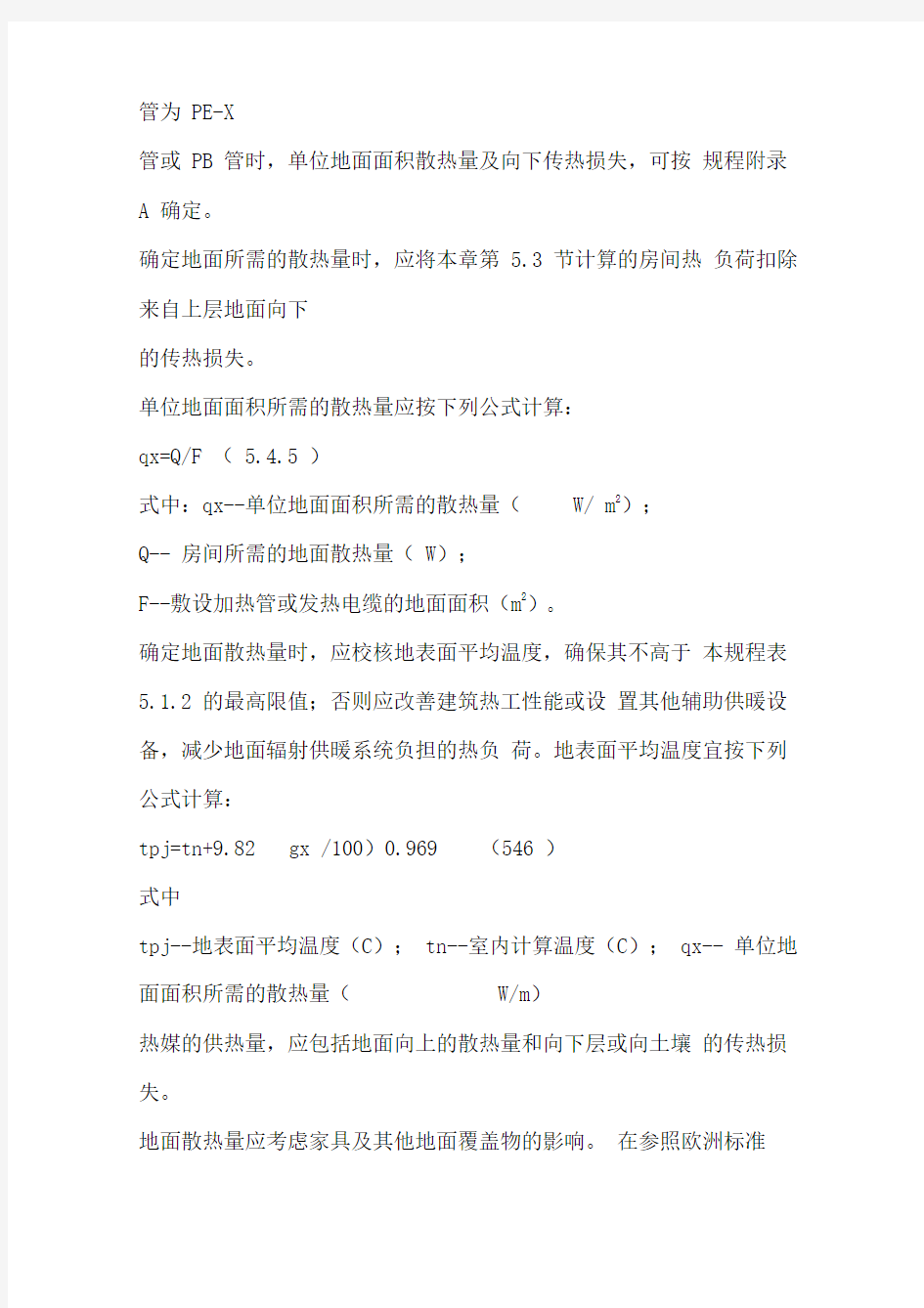

5.4.2-3 计算地板表面的散热量并与热源供热量比较,以验证计算的正确性用热计量取热费代替按面积收费的方法可以节约20 -30%,同样的户型,如果达到同样的室内社记参数,边户的耗热量是中间住户的 1.5 倍,顶层用户所交的采暖费将是中间住户的 1.7 倍。要求设计时特别注意。目前热计量表价格还偏高,寿命才几年,所以用热计量收费单户成本高,代替按面积收费尚需时日。在不同供水温度下房间各表面温度的测量

地面辐射供暖系统的加热管系统设计在住宅建筑中地面辐射供暖系统应按户划分系统,配制分集水器,可以方便实现按户热计量;户内的主要房间,宜分环路布置加热管,这样便于实现分室控制温度。连接在同一分集水器上的同一管径各分环路的加热管长度宜尽量一致,这样有利于各环路之间的水力平衡。环路长度一般不超过 100 m ,最长不能超过 120 米,一般以 80m/ 路左右为宜,长度差别在 15% 以内。以减少阻力损失。如果所用的分集水器为各环路带流量自动控制型的,则以用户各主要房间分环布置加热管为原则。对于壁挂炉系统,以户内各主要房间分环布置加热管。加热管长度应根据壁挂炉循环水泵的扬程经计算确定,一般管长 40~70 m 为好。加热管的布置,应根据房间的热工特性和保证地面温度均匀的原则,选择采用回折型(旋转型)、平行型(直列型)。不同房间和住宅的各主要房间,宜合理划分环路区域,尽量做到各房间分别控制。选择时,应本

着保证地面温度均匀的原则进行。布管时,尤其是热损失明显不均匀的房间,宜将高温管段优先布置外窗、外墙侧,使室内温度分布尽可能均匀,并避免与其他加热管线交叉。对于非采暖用的其它冷水管等管线,宜布置在地面供暖结构层中,同样要避免管线交叉。加热管的敷设的管间距,应根据地面散热量、室内计算温度、平均水温及地面传热热阻等通过计算确定。

加热管的选择。由于种种原因,目前地面辐射供暖加热管的选择主要在 PE-X 、PE-RT 、PB 、PP-R 和 PP-B 等塑料管材中选择。

在地暖设计时,首先要确定地面构造,包括保温层,垫层、找平层,装饰层种类与厚度,塑料管的管径等,然后确定管间距,每根盘管出入口水温即热媒平均温度、与室内空气温度相关的地面温度等。

经实验当效果温度 20 C和地表面平均温度为28 C时,即平

均温差8 C,热地面放热量约 82W/ m2o人员经常停留区,最

高限制28 C,地面散热量也应该限制。

选择较稀较短,有适度通过能力的盘管较好。热媒平均温度

40 C左右,管间距宜选 200-300mm。不仅可以减少管材用量和费用,施工费用也可以减少;管间距大,管长可减少沿程阻力,循环泵的容量也可以减少。

为了保证地面温度均匀,不致引起开裂等问题,加热管的间距宜在150-300mm 之间选择,如局部过于稠密;可采用加热管上方 10mm 处加钢丝网紧固。

在工业厂房和人群密集的公共场所,动荷载大,使用焊接钢筋,加固保护加热管。钢筋和盘管不接触,间距不小于 15mm 。

浴室要求地表面温度高一些,可以减小管间距,使地面不超

过35 C为宜。

材质的选择

各种管材的许用应力值cD从小至大,依次为 PB ( a D

=5.46MPa )、 PE-X ( a D =4.00 MPa)、 PE-RT ( a D =3.34 MPa )、PP-R(a D =3.30 MPa )、 PP-B(a D =1.95 MPa ),其中 PE-RT 和PP-R 的应力值基本相同,应根据系统使用情况选择适宜的管材。管材 PB、 PP-R 和 PE-RT 通常采用热熔连接, PE-X 只能采用专用管件连接。

管材使用条件等级和管系列S的选择可按规程附录 B的规定

选择。

壁厚的确定

考虑施工及使用中的一些不利因素,为安全起见,塑料管材壁厚应适当加厚,对于管径大于等于 15mm 的管材壁厚不应小于 2.0mm ,对于管径小于等于 15mm 的管材壁厚不应小于 1.8mm ;需进行热熔焊接的管材,其壁厚不得小于 1.9mm 。管材直径的选择要考虑加热管内水的流速宜大于 0.25 m/s, 不致产生气塞现象。但也不宜过大,流速过大会使管道产生噪声。

在设计地暖时,为了给客户室温宁高勿低,保险系数大,是不科学的,也是不合理的,温度太高不仅会感到不舒服,还会使下肢血液循环过快影响健康。地表面温度越高辐射换热造成的外围护结构内表面温度就越高,向外损失的热量就越多,虽然地面辐射供暖时,空气与

墙面对流换热减弱,总的讲耗热量反而增大。

由于塑料类管材有纵向膨胀特性,应在敷设方式上有所考虑。塑料类管材在地面内埋设时纵向膨胀受限,会转化为内应力,在管道强度计算的安全系数中可以消纳,而明装时则会发生较大的弯曲变形,且易受划伤而影响使用寿命。根据实际工程的问题和经验,目前只推荐在直埋(包括地面内或嵌墙敷设)时采用塑料类管道,非直埋的所有管道(包括明装或管道井内安装),仍推荐采用热镀锌钢管和螺纹连接。地面的固定设备和卫生洁具下,不应布置加热管。地面辐射供暖系统的分集水器及附件的设计每个环路加热管的进出水口,应分别与分集水器相连接。分集水器内径应不小于总供回水管内径,且分集水器最大断面流速不宜大于 0.8m/s 。每个分集水器分支环路不宜多于8 路,环路过多,将导致分集水器处的管道过于密集,不利于安装。如果热源为市政热力管网,分集水器超过 8 路,则管内水的流速会小于 0.25m/s ,供暖效果难以保证。每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。球阀作为切断阀在管路上只应全关或全开,则不应做为调节流量用,不宜把球阀半开启使用。目前将塑料球阀用在分水器上是不合适的,因为塑料球阀只能使用在冷水管线上,而用在热水管线上,球体会受热膨胀,致使操作失灵。在水平安装的采暖管线上,选用闸阀是不可取的,因为采暖管路中的水不可避免含有杂质,由于水流运行方向的原因,容易在闸槽内沉积杂质,使阀门关闭不严,所以,在地暖工程中,无论是主管路系统还是分集水器都不应该水平安装闸阀。用普通分集水器上的阀门,调节室温也

是不妥当的,因为普通分集水器上的球阀开启到半开位置,水流容易冲刷密封球体,致使阀门关不严。调节室内温度应选用各路流量调节型分集水器、换热器和混水装置等。

在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器、热计量装置(有热计量要求的系统)和阀门、泄水管。设置两个阀门主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器,也可采用过滤器球阀(过滤器与球阀组合与一体)替代。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管并加装关断阀(试验阀)和平衡阀或其它可关断调节阀。系统配件应采用耐腐蚀材料。安装泄水装置,用于验收前以及以后维修时冲刷管道和泄水用,最好泄水装置就近有地漏排水装置。

在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,宜设置旁通管,旁通管上应设置阀门。旁通管的连接位置,应在总进水管的始端(阀门之前)和总出水管的末端(阀门之后)之间,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。

分集水器上应设置手动或自动排气阀。尽量安装自动放气阀,以便在以后的使用过程中,给用户带来方便,避免了冷热压差以及补水等因素造成的集气,而使系统运行受阻。地面辐射供暖系统的加热管水力计算:加热管计算管段的压力损失,可按下列公式计算:

△P= △ Pm+ △ Pj (5.7.1)

△Pm= △Pj= Z (pXu)2/2 (5.7.3) 式中△ P --加热管的压力损失(pa); △Pm-- 摩擦压力损失( Pa);△Pj- -局部压力损失( Pa);入-摩擦阻力系数; d - 管道内径( m); L - 管道长度( m); P--水的密度(kg/m3 ); U--水在管道内的流速(m/s) Z--局部阻力系数铝塑复合管及塑料管的摩擦阻力系数,可近似统一按下列公式计算: 入={0.5?b/2+〈 1.312? (2-b ) ?(lg3.7 ) ?dn/kd〉: /IgReS-1]/lg (3.7dn/k d )}2 b=1+ lgReS /lgRez ReS=dnu / Rez=500dn/kd dn=0.5(2dw+ △ dw-4 8-2 △ 8) 式中入--摩擦阻力系数; b --水的流动相似系数; Res -- 实际雷诺数; U--水的流速(m/s); 卩t--与温度有关的运动黏度(川/s); Rez -- 阻力平方区的临界雷诺数; kd--管子的当量粗糙度(m),对铝塑复合管及塑料管 kd=1 X10-5 (m); dn--管子的计算内径( m); dw--管外径( m); △dw--管外径允许误差( m); 8--管壁厚(m); △ 8--管壁厚允许误差(m); 查找对应管径的比摩阻时,需要先计算出相应管径水的流量来。进而求出水的流速。 1、流量计算公式:G= (A X Q) /[C x( tg-th )] =(3.6 >Q) /[4.187 (tg-th)] =0.86 >Q (tg-th ) (式 5.7.2.1 ) 式中 G--通过每个支管的流量, kg/h; A--单位换算系数 1W=1J/S=3600/1000KJ/h=3.6 KJ/h; Q--每个支管的热负荷。 W; C--水的热容量,C=4.187kj/(kg? C) tg、th--各支管的供回水温度,Co 2、流速计算公式:v=G/(900 >n> d2>p )m/s 5.722) G --通过每个支管的流量, kg/h; d --支管内径, m; p--热水的密度 kg/m3 5.7.3 塑料管及铝塑复合管单位摩擦压力损失可参见 JGJ142-2004 《地面辐射供暖技术规程》附录 C 中表 C.0.1 、表 C.0.2 选用。塑料管及铝塑复合管的局部压力损失应通过计算确定,其局部阻力系数可参见 JGJ142-2004 《地面辐射供暖技术规程》附录 C 中表 c.0.3 选用。 每套分水器、集水器环路的总压力损失不宜大于30kPa 。 每套分水器环路(自分水器总进水管阀门前起,至集水器总出水管阀门后为止总压力损失(不包括热量表和恒温阀的局部阻力),不宜超过 30Kpa. 同一集配装置的每个环路加热管长度应当尽量接近,这样可使各环路的阻力值接近,其差值尽可能控制在 15% 以内。对以独立式燃气炉等为热源的系统,应控制管长< 90m,以减 少阻力。要使各管支路的阻力尽可能平衡,并保证管内水的最小流速。 低温热水系统的热计量和室温控制新建住宅低温热水地面辐射供暖系统,应设置分户热计量和温度控制装置。 分户热计量的低温热水地面辐射供暖系统,应符合下列要 求: ①应采用共用立管的分户独立系统形式。 ②热量表前应设置过滤器。 ③供暖系统的水质应符合现行国家标准《工业锅炉水质》 GB1576 的规定。 ④共用立管和入户装置,宜设置在管道井内;管道井宜邻楼梯间或户外公共空间。 ⑤每一对共用立管在每层连接的户数不宜超过 3 户。低温热水地面辐射供暖系统室内温度控制,可根据需要选取下列任一种方式: ①在加热管与分水器、集水器的接合处,分路设置调节性能好的阀门,通过手动调节来控制室内温度。 ②各个房间的加热管局部沿墙槽抬高至 1.4m ,在加热管上装置自力式恒温控制阀,控制室温保持恒定。 ③在加热管与分水器、集水器的接合处,分路设置远传型自力式或电动式恒温控制阀,通过各房间内的温控器控制相应回路上的调节阀,控制室内温度保持恒定。调节阀也可以内置于集水器中。采用电动控制时,房间温控器与分水器、集水器之间应预埋电线。 发热电缆系统的设计发热电缆布线间距应根据其线性功率和单位面积安装功率,按下式确定: S = Px/ q 1000 (5.9.1 ) 式中 S--发热电缆布线间距( mm ); Px--发热电缆线性功率( W/m ); q-- 单位面积安装功率( W/m2 )。在靠近外窗、外墙等局部热负荷较大区域,发热电缆应较密铺设。 发热电缆热线之间的最大间距不宜超过 300 mm ,且不应小于 50 mm ;距离外墙内表面不得小于 100 mm 。发热电缆的布置,可选择采用平行型(直列型)或回折型(旋转型)。 每个房间宜独立安装一根发热电缆,不同温度要求的房间不宜共用一根发热电缆;每个房间宜通过发热电缆温控器单独控制温度。 发热电缆温控器的工作电流不得超过其额定电流。发热电缆地面辐射供暖系统可采用温控器与接触器等其他控制设备结合的形式实现控制 功能,温控器的选用类型应符合以下要求: ① 高大空间、浴室、卫生间、游泳池等区域,应采用地温型温控器; ② 对需要同时控制室温和限制地表温度的场合应采用双温型温控器。发热电缆温控器应设置在附近无散热体、周围无遮挡物、不受风直吹、不受阳光直晒、通风干燥、能正确反映室内温度的位置。不宜设在外墙上,设置高度宜距地面 1.4m 。地温传感器不应被家具等覆盖或遮挡,宜布置在人员经常停留的位置。发热电缆温控器的选型,应考虑使用环境的潮湿情况。发热电缆的布置应考虑地面家具的影响。地面的固定设备和卫生洁具下面不应布置发热电缆。发热电缆系统的电气设计发热电缆系统的供电方式,宜采用 AC220V 供电。当进户回路负载超过 12kW 时,可采用 AC220V/380V 三相四线制供电方式,多根发热电缆接入 220V/380V 三相系统时应使三相平衡。 供暖电耗要求单独计费时,发热电缆系统的电气回路宜单独设置。 配电箱应具备过流保护和漏电保护功能,每个供电回路应设带漏电保护装置的双极开关。 地温传感器穿线管应选用硬质套管。发热电缆地面辐射供暖系统的电气设计应符合国家现行标准《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16 和《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303 中的有关规定。发热电缆的接地线必须与电源的地线连接。 地暖相关知识-设计、材料选取空调地暖原理图: 地板采暖的优点: 地板采暖相较于国内传统的采暖方式,优势是明显的,总结如 1、大面积同时加热,温度均匀性好,热稳 2、下热上冷,符合人体生理需求,舒适性 3、地下安装,不占用室内空间,不影响装 4、地热材料蓄热量大,温度稳定,波动小; 5、维护运行费用低,寿命长。 不同地区的推荐采暖负荷: 下: 定性好; 高,无空气对流,无扬尘; 修风格; 0.8-0.9 。 计算方法参照 GB 50019《采暖通风与空气调节设计规范》。 注意:按照GB50019计算出的值一般较小,因为根据中国目前 的实际情况,房 屋的保 温效果非常重要,因此该计算结果仅供参考和校核。具体的选 型计算时强烈建议您推荐值 进行,否则可能造成地暖效果不好。 算。 注:这里的负荷计算按照地板辐射采暖计 一些特殊场所(比如 玻璃墙展厅等)负荷应酌情增大,才能保 证效果。 地板采暖热负 荷计算 可以按照空调系统热负荷的计算方法,计算出的值乘以 地板散热量计算 地板采暖方式的散热方式主要包括两种:辐射散热和对流散热 其中辐射散热所占的 比重一般高于对流散热,仅在地板平均温 者的比重才会相当。 建筑物实际散热量) 最终室温会稳定在设 散热量的计算,可借 助 “地板采暖计算程 序”软件,计算精度 主界面如下 护fi 產[18 £ 供水程庫刚— TC 渤斫辿盘愛莎— ■ C 回棚&產|35 T 环越*阻力19 3 kPa zSW SJffE 国或 ryrM 吋流Sa ■純》希1 伽, 蛊辭尿剛 tWT 谒酣褪処醴师— ?瞥獅僮丽— fcgi li 鬣韵径flQ nom jSS — m/s 舉書桧庭|1 DO m OS? ESB OK o 度达到43-54C 时,二 散热 量小于实际热负荷(即 小而地板实际散热量增大, 计温度的某点。 基本能满足用户需求。 室温越低计算出的散热量越大,如果地板 ,室温会下降,则建筑的实际热负荷会减 计温度的某 点;反之室温会平衡在高于设 3.1.1 低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2 地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。 表3.1.2 地表面平均温度(℃) 3.1.3 低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4 无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 3.1.5 地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度, 应符合下列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集水器、地面构造示意图等内容。 2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等; 3平面图中应绘出加热管或发热电缆的具体布置形式,标明敷设间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于20W/m。 地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造 3.2 地面构造 3.2.1 与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 3.2.2 地面构造由楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部 可不设绝热层。 2对卫生间、洗衣间、浴室和游泳馆等潮湿房间,在填充层上部应设置隔离层。 3.2.3 面层宜采用热阻小于0.05㎡·K/W的材料。 3.2.4 当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间的绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发 壁挂炉系统设计原理图集艾欧史密斯(中国)热水器有限公司 目录 说明 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 采暖系统方案: 散热片双管并联采暖系统经济标准型- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 散热片双管并联采暖系统节能舒适型- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 散热片分集水器式(章魚式)采暖系统经济标准型- - - - - - - - - - - - - 7 散热片分集水器式(章魚式)采暖系统节能舒适型- - - - - - - - - - - - - 8 散热片分集水器式(章魚式)采暖系统豪华智能型-- - - - - - - - - - - - 9 地暖系统小户室简约型- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 地暖系统节能标准型- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 地暖系统智能节能型- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 地暖+散热片混水中心混合式采暖系统- - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 地暖+低温散热片恒温混合式采暖系统- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 地暖混水罐别墅类采暖系统- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15 地暖混水罐恒温壁挂炉联动控制别墅采暖系统- - - - - - - - - - - - - - - 16 地暖混水罐大户型同层类采暖系统- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17 地暖+散热片混水罐别墅类混合采暖系统- - - - - -- - - - - - - - - - - - 18 光伏发电系统设计计算公式 1、转换效率: η= Pm(电池片的峰值功率)/A(电池片面积)×Pin(单位面积的入射光功率) 其中:Pin=1KW/㎡=100mW/cm2。 2、充电电压: Vmax=V额×1.43倍 3.电池组件串并联 3.1电池组件并联数=负载日平均用电量(Ah)/组件日平均发电量(Ah) 3.2电池组件串联数=系统工作电压(V)×系数1.43/组件峰值工作电压(V) 4.蓄电池容量 蓄电池容量=负载日平均用电量(Ah)×连续阴雨天数/最大放电深度 5平均放电率 平均放电率(h)=连续阴雨天数×负载工作时间/最大放电深度 6.负载工作时间 负载工作时间(h)=∑负载功率×负载工作时间/∑负载功率 7.蓄电池: 7.1蓄电池容量=负载平均用电量(Ah)×连续阴雨天数×放电修正系数/最大放电深度×低温修正系数 7.2蓄电池串联数=系统工作电压/蓄电池标称电压 7.3蓄电池并联数=蓄电池总容量/蓄电池标称容量 8.以峰值日照时数为依据的简易计算 8.1组件功率=(用电器功率×用电时间/当地峰值日照时数)×损耗系数 损耗系数:取1.6~2.0,根据当地污染程度、线路长短、安装角度等; 8.2蓄电池容量=(用电器功率×用电时间/系统电压)×连续阴雨天数×系统安全系数 系统安全系数:取1.6~2.0,根据蓄电池放电深度、冬季温度、逆变器转换效率等; 9.以年辐射总量为依据的计算方式 组件(方阵)=K×(用电器工作电压×用电器工作电流×用电时间)/当地年辐射总量 有人维护+一般使用时,K取230;无人维护+可靠使用时,K取251;无人维护+环境恶劣+要求非常可靠时,K取276; 10.以年辐射总量和斜面修正系数为依据的计算 10.1方阵功率=系数5618×安全系数×负载总用电量/斜面修正系数×水平面年平均辐射量 系数5618:根据充放电效率系数、组件衰减系数等;安全系数:根据使用环境、有无备用电源、是否有人值守等,取1.1~1.3; 10.2蓄电池容量=10×负载总用电量/系统工作电压;10:无日照系数(对于连续阴雨不超过5天的均适用) 11.以峰值日照时数为依据的多路负载计算 11.1电流: 组件电流=负载日耗电量(Wh)/系统直流电压(V)×峰值日照时数(h)×系统效率系数 系统效率系数:含蓄电池充电效率0.9,逆变器转换效率0.85,组件功率衰减+线路损耗+尘埃等0.9.具体根据实际情况进行调整。 11.2功率: 地暖 地暖是地板辐射采暖的简称,英文为Radiant Floor Heating,是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 地暖:低温水地暖 一、什么是地暖 由于在室内形成脚底至头部逐渐递减的温度梯度,从而给人以脚暖头凉的舒适感。地面辐射供暖符合中医“温足而顶凉”的健身理论,是目前最舒适的采暖方式,也是现代生活品质的象征。 地暖系统结构图 二、地暖的历史 地面辐射供暖(简称地暖)是一项既古老又崭新的技术。在我国地面采暖可追溯到明朝末年,为皇宫王室才能拥有的取暖方式,如现存我国的故宫,在青砖地面下砌好烟道,冬天通过烟道传烟并合理配置出烟窗以达到把青砖温热而后传到室内,使室内产生温暖的效果。以后我国北方农村出现火墙、火炕的取暖方式,韩国、日本出现地炕。从古至今,人类不断传承文明,开拓创新,发展进步。现在随着科技时代的到来,地面供暖技术已从原始的烟道散热火炕式采暖发展成为以现代材料为热媒的地面辐射供暖。该技术早在上世纪30年代就在发达国家开始应用,我国在50年代就已将技术应用于人民大会堂、华侨饭店等工程中。 三、地暖的分类 地面辐射供暖按照供热方式的不同主要分为水暖和电暖,而电暖又有发热电缆采暖和电热膜采暖之分。 地暖:低温电地暖 水暖即低温热水地面辐射供暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。 发热电缆地面辐射供暖是以低温发热电缆为热源,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。常用发热电缆分为单芯电缆和双芯电缆。 低温辐射电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,由可导电的特制油墨、金属载流条经加工、热压在绝缘聚酯薄膜间制成。工作时以碳基油墨为发热体,将热量以辐射的形式送入空间,使人体得到温暖。 电热膜 四、地暖的优点 ①舒适、卫生、保健:地面辐射供暖是最舒适的供暖方式,室内地表温度均匀,室温由下而上逐渐递减,给人以脚温头凉的良好感觉;不易造成污浊空气对流,室内空气洁净;改善血液循环,促进新陈代谢。 ②节约空间、美化居室:室内取消了暖气片及其支管,增加使用面积,便于装修和家居布置,减少卫生死角。 ③高效节能:辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,热量集中在人体受益的高度内;传送过程中热量损失小;低温地面辐射供暖可实行分层、分户、分室控制,用户可根据情况进行调控,有效节约能源。 ④热稳定性好:地面供暖地面层及混凝土层蓄热量大,热稳定性好,在间歇供暖的条件下,室内温度变化缓慢。 ⑤运行费用低:较其它供暖设备节能约20%,可充分利用低温热水资源或利用电价政策,降低运行费用。 ⑥使用寿命长:低温地面供暖中塑料管材或发热电缆埋入地下,稳定性好、不腐蚀,无人为破坏,使用寿命与建筑物同步。较对流供热节约维护和更换费用。 ⑦适应性强:设备不受室外温度的影响,大大延长采暖系统的寿命。[1] 地暖设计计算地面辐射供暖系统的地面散热量确定地面所需的散热量时,应根据实际情况将第5.3计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地面向下的散热量。当垂直相邻各房间均采用地面辐射供暖时,除顶层以外的各地面辐射供暖房间,向下层的散热量,可视作与来自上层的得热量相互抵消。与相邻房间的温差大于或等于5 ℃时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量;与相邻房间的温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚 应计算其传热量。单位地面面积的散热量应按下列公式计算: q= q f + q d (5.4.2-1) qf = 5×10-8[(tpj +273) 4-(tfj+273) 4] (5.4.2-2-1) 或qf=4.98[(tpj+273)4/100-(tn+273)4/100] (5.4.2-2-2) 根据现代住宅暖通空调设计 qd =2.13(t pj- t n) 1.31 (5.4.2.3-1) 式中q --单位地面面积的散热量(W/㎡); q f--单位地面面积辐射传热量(W/㎡); q d--单位地面面积对流传热量(W/㎡); t pj--地表面平均温度(℃); t f j--室内非加热表面的面积加权平均温度(℃); t n --室内计算温度(℃)。单位地面面积的散热量和向下传热 损失,均应通过计算确定。当加热管为PE-X 管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按规程附录A确定。确定地面所需的散热量时,应将本章第5.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地面向下的传热损失。单位地面面积所需的散热量应按下列 公式计算:qx=Q/F (5.4.5)式中:qx--单位地面面积所需的 散热量(W/㎡);Q--房间所需的地面散热量(W);F--敷设加 热管或发热电缆的地面面积(㎡)。确定地面散热量时,应校核 地表面平均温度,确保其不高于本规程表5.1.2的最高限值;否则 《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录一:地面构造 3.1地面构造 3.1.1低温热水地面辐射供暖系统的供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2地表面平均温度计算值应符合表3.1.2的规定。 3.1.3低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应的控制装置。 3.1.5地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度, 应符合下 列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集 水器、地面构造示意图等内容。 2 设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参 数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格; 标明使用的具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝 热材料的导热系数、密度、规格及厚度等; 3 平面图中应绘出加热管或发热电缆的具体布置形式,标明敷设 间距、加热管的管径、计算长度和伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆的线功率不宜大于20W/m。 《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造 3.2地面构造 3.2.1与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 3.2.2地面构造由楼板或与土壤相邻的地面、绝热层、加热管、填充层、找平层和面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间的楼板上部 可不设绝热层。 2 对卫生间、洗衣间、浴室和游泳馆等潮湿房间,在填充层上 部应设置隔离层。 3.2.3面层宜采用热阻小于0.05㎡·K/W的材料。 3.2.4当面层采用带龙骨的架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间的绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发热电缆的线功率不宜大于10W/m;绝热层与地板间净空不宜小于30mm。 3.2.5地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于表3.2.5规定值;采用其它绝热材料时,可根据热阻相当的原则确定厚度。 填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管的填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆的填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。 凯旋华府用电规划 凯旋华府小区用电功率9700KVA将由定军变电站接专线引来。 1.供配电系统设计(一期)负荷估算及KB所安装: 预测设备安装总容量:pe=3753w计算容量pj=1463kw,预计选用SGB10-10/0.4kv型干式变压器的安装总容量为2000kva,设计平均负荷率21w/m 2,变压器装机率29va/m2,负荷率为81%,(补偿后功率因数cosφ=0.9以上)。预计安装两台600kva变压器(住宅用单)和一台500kva变压器(商业用电)供电电源及配变电房设置: 依据本工程建设规模及内部功能,将在本区内设一座市政10KV开闭所,其作用给各期的变电所提供10KV电源。 KB所只有40m2左右,可以把地下室KB所预留房间缩小,以节省空间。(见附图)把配电室的地面做法高出其它地面100mm-150mm。 依据本期地形及建设规模,拟将在规划区域内建设约1座10/0.4kv变配电所,其高压侧进线采用放射式或内环网方式由本区10kv开闭所供给。 2.供配电系统设计(二期): 预测设备安装总容量:pe=3800w计算容量pj=1300kw,预计选用SGB10-10/0.4kv型干式变压器的安装总容量为1600kva,设计平均负荷率20w/m 2,变压器装机率27va/m2,负荷率为80%,(补偿后功率因数cosφ=0.9以上)。预计安装2台800kva变压器 供电电源及变配电房设置:依据本期地形及建设规模,拟将在规划区域内建设约2座10/0.4kv变配电所,其高压侧进线采用放射式或内环网方式由本区10kv 开闭所供给。 3.供配电系统设计(三期) 预测设备安装总容量:pe=9721w计算容量pj=3305kw,预计选用SGB10-10/0.4kv型干式变压器的安装总容量为4500kva设计平均负荷率21w/m2,变压器装机率29va/m2,负荷率为82%,(补偿后功率因数cosφ=0.9以上)。预计安装2台1000kva变压器和2台1250kva变压器(其中已包含幼儿园供电)供电电源及变配电房设置: 依据本期地形及建设规模,拟将在规划区域内建设约2座10/0.4kv变配电所,其高压侧进线采用放射式或内环网方式由本区10kv开闭所供给。 4.供配电系统设计(四期) 预测设备安装总容量:pe=3400w计算容量pj=1005kw,预计选用SGB10-10/0.4kv型干式变压器的安装总容量为1600kva设计平均负荷率21w/m2,变压器装机率29va/m2,负荷率为82%,(补偿后功率因数cosφ=0.9以上)。预计安装2台800kva变压器 供电电源及变配电房设置: 依据本期地形及建设规模,拟将在规划区域内建设约2座10/0.4kv变配电所,其高压侧进线采用放射式或内环网方式由本区10kv开闭所供给。 由于四期供电是由二期分出来的所以并不影响整体规划,可以直接从小区KB 所供电。除一期变压器放在地下室、二、三、四期均在景观区内设置箱变以节省地下室空间。 地暖系统的设计方案 地暖作为暖通专业的一项新技术,发明与使用不过几十年。引进国内,也不过十几年,设计要比传统散热器系统的更加繁杂,设计研究与经验在我省尚欠成熟。因为设计是良好施工的基础,设计和合理与否直接关系和影响其使用效果,地面龟裂等一系列问题,也会影响到其他工作的顺利进行与质量水平。地暖系统的设计应当经过严密认真的计算与细致的研究。安装工程设计图纸设计依据1、《地暖通风及空气调节设计规范》(2001年版、修订版)2、《实用供热设计手册》3、《民用建筑节能设计规范》4、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(北京市2000年10月1日实施)5、《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》(河北省2001年1月1日实施)6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》7、与建设单位签订的合同、设计委托书地暖系统设计主要参数1、地板表面的平均温度:①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。2、供回水温度;①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃。②供回水温差宜小于或等于10℃。3、热负荷:①全面辐射采暖的热负荷,应按有关规范进行。对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。②局部采暖的热负荷,应再乘以附加系数。(见下图)采暖面积与房间总面积比值0.55 0.40 0.25 附加系数 1.30 1.35 1.50 4、有效散热面:计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。5、填充层:①厚度不宜小于50mm。②当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层宜设置间距小于或等于6m,宽度大于或等于5mm的伸缩缝。面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m。③加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不大于100mm的柔性套管。6、压力:工作压力不宜大于0.8MPa。如超过应采取措施。7、流速:加速管内水的流速不应小于0.25m/s,不超过0.5m/s。同一集配装置的每个环路加热管长度应尽量接近,一般不超过100m,最长不能超过120m。每个环路的阻力不宜超来30Kpa。8、绝热层:柚板结构层间应设绝热层,宜采用PS板,容量≥20kg/m3,厚度不宜小于25mm。设计步骤1、方案设计:①根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负茶。②与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。③确定集配装置(分水器)的位置。2、施工设计:①计算建筑物的有效散热负荷。②计算建筑物的有效散热面积。③地暖系统布置及水力计算。 ④其他附属设备选择。⑤与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。3、设计完成,应将设计各有关资料,打印装订成册。设计应注意的几个问题除(二)部分外,设计时还应注意以下几个问题:1、采用分户独立式热源或集中采暖负荷的90%。或将房间温度降低2℃计算。2、在住宅中应用,应考虑家具遮挡等因素对散热量的影响,乘以适当修正系数。3、垂直相邻房间,除顶层外,各层均应按房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量。4、不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木材板考虑,用户即使选用石材类做地面,也不会影响采暖效果。5、为满足一户中各朝向房间室温的匀衡,耗热量计算中应考虑方向附加及附减,外墙多的房间,热损失多,加热管必然密些。南向中间房间热损失少,管间距必然大些。6、尽量考虑将生产冷水管布置在地板采暖结构层中,但应避免管一相互穿越。7、合理划分环路区域,昼量做到分室控制,避免与其它管线交叉。8、设计中应特别注意,同一分集水器上管长尽量保持一致,避免造成阴力失衡和管材浪费。9、对以独立式燃气炉为热源的系统,应控制管长≤90m,以减少阻力,并特别注意阴力平衡和管内流速问题。10、为保证地面不裂,管间距不得小于100mm,局部过密处在管上皮10mm处加钢丝网;为保障地温度均匀性,管间距不易大于350mm。11、供回水温度宜小于60℃(最大不超过70℃),供回水温差应小于 定压补水系统的设计计算<含实例说明> 空调冷水膨胀、补水、软化设备选择计算: 已知条件:建筑面积:90000 m2,冷水水温:7.0/12.0℃, (一)空调系统: 风机盘管加新风系统为主,系统最高点70+11.0(地下)=81m, 采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。 1. 空调系统水容量Vc = 0.7~1.30(L/m2)(外线长时取大值):1.30 *90000/1000=117 m3 2. 空调系统膨胀量Vp =a*⊿t*Vc:0.0005*15*117=0.88 m3 (冷水系统) 3. 补水泵选择计算 系统定压点最低压力:81+0.5=81.5(m)=815(kPa) (水温≤60℃的系统,应使系统最高点的压力高于大气压力5kPa以上) 补水泵扬程:≥815+50=865(kPa) (应保证补水压力比系统补水点压力高30-50kPa,补水泵进出水管较长时,应计算管道阻力) 补水泵总流量:≥117*0.05=5.85(m3/h)=1.8(L/s) (系统水容的5-10%) 选型:选用2台流量为1.8 L/s,扬程为90m(900 kPa)的水泵,平时一用一备,初期上水和事故补水时2台水泵同时运行。水泵电功率:11Kw。 4. 气压罐选择计算 1)调节容积Vt应不小于3min补水泵流量采用定频泵Vt≥5.8m3/h*3/60h=0.29m3=290 L 2)系统最大膨胀量:Vp=0.88 m3 此水回收至补水箱 3)气压罐压力的确定: 安全阀打开压力:P4=1600(kPa)(系统最高工作压力1200kPa) 电磁阀打开压力:P3=0.9*P4=1440(kPa) 启泵压力:(大于系统最高点0.5m)P1= 865kPa 停泵压力(电磁阀关闭压力): P2=0.9*1440=1296kPa 压力比αt= (P1+100)/( P2+100)=0.69,满足规定。 4)气压罐最小总容积Vmin=βVt/(1-αt)=1.05*290/(1-0.69)=982 L 5)选择SQL1000*1.6隔膜式立式气压罐,罐直径1000mm,承压1.6Mpa,高 2700mm,实际总容积VZ=1440 (L) 5.空调补水软化设备 自动软化水设备(双阀双罐单盐箱)软水出水能力:(双柱)0.03Vc=0.03*117=3.5m3/h 租户24小时冷却膨胀、补水设备选择计算: 已知条件:建筑面积:90000 m2,冷却水温:32/37.0℃, 系统最高点70+11.0(地下)=81m, 采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压。 1. 空调系统水容量45m3 地暖设计计算 地面辐射供暖系统的地面散热量 确定地面所需的散热量时,应根据实际情况将第5.3计算的房间供暖热负荷扣除来自上层地面向下的散热量。当垂直相邻各房间均采用地面辐射供暖时,除顶层以外的各地面辐射供暖房间,向下层的散热量,可视作与来自上层的得热量相互抵消。 与相邻房间的温差大于或等于5℃时,应计算通过隔墙或楼板等的传热量;与相邻房间的温差小于5℃,且通过隔墙和楼板等的传热量大于该房间热负荷的10%时,尚应计算其传热量。 单位地面面积的散热量应按下列公式计算: q = q f + q d (5.4.2-1) qf = 5×10-8[(t pj +273) 4-(t fj+273) 4] (5.4.2-2-1) 或qf=4.98[(tpj+273)4/100-(tn+273)4/100] (5.4.2-2-2) 根据现代住宅暖通空调设计 qd =2.13(t pj - t n) 1.31 (5.4.2.3-1) 式中q --单位地面面积的散热量(W/㎡); q f--单位地面面积辐射传热量(W/㎡); q d--单位地面面积对流传热量(W/㎡); t pj--地表面平均温度(℃); t f j--室内非加热表面的面积加权平均温度(℃); t n --室内计算温度(℃)。 单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。当加热管为PE-X 管或PB管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按规程附录A确定。 确定地面所需的散热量时,应将本章第5.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地面向下 的传热损失。 单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算: qx=Q/F (5.4.5) 式中:qx--单位地面面积所需的散热量(W/㎡); Q--房间所需的地面散热量(W); F--敷设加热管或发热电缆的地面面积(㎡)。 确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于本规程表5.1.2的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。地表面平均温度宜按下列公式计算: tpj=tn+9.82 ×(qx /100)0.969 (5.4.6) 式中 tpj--地表面平均温度(℃); tn--室内计算温度(℃); qx--单位地面面积所需的散热量(W/㎡)。 光伏系统的容量设计 光伏系统的设计包括两个方面:容量设计和硬件设计。 光伏系统容量设计的主要目的就是要计算出系统在全年内能够可靠工作所需的太阳电池组件和蓄电池的数量。同时要注意协调系统工作的最大可靠性和系统成本两者之间的关系,在满足系统工作的最大可靠性基础上尽量地减少系统成本。光伏系统硬件设计的主要目的是根据实际情况选择合适的硬件设备包括太阳电池组件的选型,支架设计,逆变器的选择,电缆的选择,控制测量系统的设计,防雷设计和配电系统设计等。在进行系统设计的时候需要综合考虑系统的软件和硬件两个方面。 针对不同类型的光伏系统,软件设计的内容也不一样。独立系统,并网系统和混合系统的设计方法和考虑重点都会有所不同。 在进行光伏系统的设计之前,需要了解并获取一些进行计算和选择必需的基本数据:光伏系统现场的地理位置,包括地点、纬度、经度和海拔;该地区的气象资料,包括逐月的 太阳能总辐射量、直接辐射量以及散射辐射量,年平均气温和最高、最低气温,最长连续阴雨天数,最大风速以及冰雹、降雪等特殊气象情况等。 1.4.1 独立光伏系统软件设计 光伏系统软件设计的内容包括负载用电量的估算,太阳电池组件数量和蓄电池容量的计算以及太阳电池组件安装最佳倾角的计算。因为太阳电池组件数量和蓄电池容量是光伏系统软件设计的关键部分,所以本节将着重讲述计算与选择太阳电池太阳电池组件和蓄电池的方法。 需要说明的一点是,在系统设计中,并不是所有的选择都依赖于计算。有些时候需要设计者自己作出判断和选择。计算的技巧很简单,设计者对负载的使用效率和恰当性作出正确的判断才是得到一个符合成本效益的良好设计的关键。 1.设计的基本原理 太阳电池组件设计的一个主要原则就是要满足平均天气条件下负载的每日用电需求;因为天气条件有低于和高于平均值的情况,所以要保证太阳电池组件和蓄电池在天气条件 地暖系统设计方面: 1、根据热源方式确定整个环路的管长。以天津地区为例,集中供暖方式,可以选用最长环路80-90m,用户单独设立热源,可以选用最长50-60m。 2、地面结构不同,对外散热量各不相同,可能出现地板辐射热量不能满足热负荷的情况,造成房间不热。 3、根据房屋结构、朝向不同,应选用不同的热负荷,如果选用一样的,则可能出现设计热负荷小于房间的实际采暖热负荷的情况,造成房间不热 4、设计人员应根据热负荷选用合适的盘管间距。间距过大,辐射散热量小,则可能出现不热情况. 5、采暖环路上未设置排气装置,造成憋气,系统不热。 施工方面: 1、施工人员素质低下,野蛮施工,管路出现死弯,压扁现象,致使水流不畅,阻力增大。 2、铺管之前没有认真清理管内杂物,保持清洁,造成管路堵塞。 3、排管间距不符合设计要求。为什么冷热不均? 系统设计方面: 1、环路管路过长及各个环路的长度不均匀; 2、管间距不均匀 3、整个采暖系统水力不平衡率过大 4、没有根据具体面材选用合理的散热系数。 施工方面: 1、未与土建工种配合,找平地面, 管路排气不畅; 2、施工人员人为造成盘管出现死弯、压扁,水流速不均,流量不同。为什么地面开裂?由于土建专业的沉降缝设置不合理,造成整个地面不均匀沉降;采暖结构中的保温层柔性沉降不均;混凝土标号不满足C20;填充层强度、厚度不满足要求;没有采取添加钢网的施工工艺,线形膨胀方向不确定;混凝土填充层的养护期短,少于7天;热源过热,局部地面过热,热量得不到有效释放。实木地板与复合地板做地暖应注意什么?实木地板是天然的木材,易于变形;复合地板硬度强于实木地板,经过再造生成,有胶的成分,不易变形。实木地板变形是它本身的湿度造成的,复合地板优于实木地板。实木地板没有通风是造成开裂的主要原因,只有将潮湿度和空气流动控制好才能解决开裂问题。热源过热怎么办?热源过热可以采用以下几种方式调整:集中供热小区采用换热站方式;采用手动控制和智能温控方式,调节供水、回水的流量;使用混流器。 地板采暖用户注意事项 低温热水地板辐射采暖系统的供水温度不宜超过60℃,供热系统的工作压力不得超过0.8MPa。 2、地暖系统每年在使用前应清洗一次过滤器。具体方法如下:首先关闭连接导管的进、回水 《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录一:地面构造 3、1地面构造 3、1、1低温热水地面辐射供暖系统得供、回水温度应由计算确定,供水温度不应大于60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。 3.1.2地表面平均温度计算值应符合表3、1、2得规定。 3、1、3低温热水地面辐射供暖系统得工作压力,不应大于0、8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。 3.1.4无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒得温度、流量与资用压差等参数,都应同热源系统相匹配;热源系统应设置相应得控制装置。 3.1.5地面辐射供暖工程施工图设计文件得内容与深度, 应符合下 列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管或发热电缆平面布置图、温控装置布置图及分水器、集 水器、地面构造示意图等内容。 2 设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参 数、配电方案及电力负荷、加热管或发热电缆技术数据及规格; 标明使用得具体条件如工作温度、工作压力或工作电压以及绝 热材料得导热系数、密度、规格及厚度等; 3 平面图中应绘出加热管或发热电缆得具体布置形式,标明敷设 间距、加热管得管径、计算长度与伸缩缝要求等。 采用发热电缆地面辐射供暖方式时,发热电缆得线功率不宜大于 20W/m。 《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录二:地面构造 3、2地面构造 3.2.1与土壤相邻得地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻得楼板,必须设绝热层。 3.2.2地面构造由楼板或与土壤相邻得地面、绝热层、加热管、填充层、找平层与面层组成,并应符合下列规定: 1 当工程允许地面按双向散热进行设计时,各楼层间得楼板上部 可不设绝热层。 2 对卫生间、洗衣间、浴室与游泳馆等潮湿房间,在填充层上部 应设置隔离层。 3.2.3面层宜采用热阻小于0、05㎡·K/W得材料。 3.2.4当面层采用带龙骨得架空木地板时,加热管或发热电缆应敷设在木地板与龙骨之间得绝热层上,可不设置豆石混凝土填充层;发热电缆得线功率不宜大于10W/m;绝热层与地板间净空不宜小于 30mm。 3.2.5地面辐射供暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于表3、2、5规定值;采用其它绝热材料时,可根据热阻相当得原则确定厚度。 表3.2.5 聚苯乙烯泡沫塑料板绝热层厚度(mm) 填充层得材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管得填充层厚度不宜小于50mm,发热电缆得填充层厚度不宜小于35mm。当地面荷载大于20kN/m2时,应会同结构设计人员采取加固措施。 《地面辐射供暖技术规程》设计部分摘录三:热负荷得计算 3、2热负荷得计算 3、2、1地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风 全面详细的光伏系统设计---总设计思路 光伏系统的容量设计 光伏系统的设计包括两个方面:容量设计和硬件设计。 光伏系统容量设计的主要目的就是要计算出系统在全年内能够可靠工作所需的太阳电池组件和蓄电池的数量。同时要注意协调系统工作的最大可靠性和系统成本两者之间的关系,在满足系统工作的最大可靠性基础上尽量地减少系统成本。光伏系统硬件设计的主要目的是根据实际情况选择合适的硬件设备包括太阳电池组件的选型,支架设计,逆变器的选择,电缆的选择,控制测量系统的设计,防雷设计和配电系统设计等。在进行系统设计的时候需要综合考虑系统的软件和硬件两个方面。 针对不同类型的光伏系统,软件设计的内容也不一样。独立系统,并网系统和混合系统的设计方法和考虑重点都会有所不同。 在进行光伏系统的设计之前,需要了解并获取一些进行计算和选择必需的基本数据:光伏系统现场的地理位置,包括地点、纬度、经度和海拔;该地区的气象资料,包括逐月的太阳能总辐射量、直接辐射量以及散射辐射量,年平均气温和最高、最低气温,最长连续阴雨天数,最大风速以及冰雹、降雪等特殊气象情况等。 4.4.1.独立光伏系统软件设计 光伏系统软件设计的内容包括负载用电量的估算,太阳电池组件数量和蓄电池容量的计算以及太阳电池组件安装最佳倾角的计算。因为太阳电池组件数量和蓄电池容量是光伏系统软件设计的关键部分,所以本节将着重讲述计算与选择太阳电池太阳电池组件和蓄电池的方法。 需要说明的一点是,在系统设计中,并不是所有的选择都依赖于计算。有些时候需要设计者自己作出判断和选择。计算的技巧很简单,设计者对负载的使用效率和恰当性作出正确的判断才是得到一个符合成本效益的良好设计的关键。 1.设计的基本原理 太阳电池组件设计的一个主要原则就是要满足平均天气条件下负载的每日用电需求;因为天气条件有低于和高于平均值的情况,所以要保证太阳电池组 地暖设计管径确定 1、地暖盘管管径的确定 1.1.1一般说来,地暖盘管管径不需要计算,在大多数民用建筑中,用De20(DN15)的管径就可以满足要求。查《地面辐射供暖技术规程》附录A “单位地面面积的散热量和向下传热损失”选择合适的平均水温和地暖盘管的间距就可以满足要求。请注意:附录A给出计算条件是加热管公称外径为20mm、填充层厚度为50mm、聚苯乙烯泡沫塑料绝热层厚度20mm、供回水温差10℃时PE-X管或PB管时数据。表中给出了地面为水泥或陶瓷、塑料类材料、木地板、铺厚地毯几种情况下“单位地面面积的散热量和向下传热损失”。如果是其他材料,如PE-RT 、PP-R和PP-B,按照《地面辐射供暖技术规程》3.4.2条要求,应通过计算确定单位地面面积的散热量和向下传热损失(可参阅该规程“3.4地面散热量的计算”进行精确计算)。实际上,在缺乏相关专业资料的情况下,附录A也可以作为其他管材设计时的参考数据。 1.1.2举例说明:某20℃房间计算热指标为40 W/m2地面层为木地板,平均水温40℃时,当平均水温40℃时,选用DN15的PE-X时可查附录A.1.3确定单位地面面积的散热量和向下传热损失。如下表(这是附录A.1.3的一部分),间距300即满足要求(66.8-26.3=40.5满足要求房间耗热量40W/m2的要求) 1.1.3顺便加以说明:选择地暖盘管时,管材、管径确定之后,还要根据采暖系统设计运行温度、压力选择壁厚,这样地暖管才算选完。这部分请参看《地面辐射供暖技术规程》“附录B加热管的选择”。这里也给出一个范例:一般六层住宅楼,平均水温40℃时,用壁厚2mm,DN15的PE-RT管子就可以了。 2、立管管径的确定朋友们应该还记得负荷计算的方法。 假设我们已经通过负荷计算确定了建筑物各部分的负荷。下面先介绍一个公式。流量计算公式:GL=0.86×∑Q/(tg-th)Kg/h 其中:GL—流量,Kg/h;∑Q—热负荷,W;tg、th—供回水温度,℃。我们把计算的负荷与供回水温度代入上边的公式,就可以得出相应的流量。 接下来接着介绍一个参数:比摩阻,可以简单的理解为一米管道的阻力。室内采暖系统的经济比摩阻应控制在60~120Pa/m。 室内采暖立管常采用焊接钢管。可以在暖通专业的设计手册(如:《供 地暖系统设计的心得和实际应用的经验 地暖系统设计的心得和实际应用的经验 1、重视地暖系统的设计、计算与校验: 在系统的设计中,负荷计算是基础,只有正确的基础数据才能保证系统设计正确。但是,在“独立供暖系统”实际应用中,极少有真正经过严谨计算和设计的系统,多数都是凭“经验”或拍脑壳“设计”,“成功”就只有成为“可能”。 独立地暖系统需要从热源、系统、末端、控制等多方面进行设计、计算,确保每一环节的匹配与优化。任何一个环节形成瓶颈都可能影响系统运行的效果。比如在系统设计中,因为锅炉与分水器的位置发生了变化,其系统的数据就会发生相应的变化。所以就需要进行认真的计算和校验。 计算工作比较繁琐,往往系统变更数据变化了,就要重新计算,比较繁琐。为解决计算问题,我们设计、开发了模拟计算程序,设计人员只需输入相关数据就可得出计算结果。即使系统数据变更,也可重新计算、校验,即时得出数据,大大提升了设计、计算工作效率。 通过热负荷计算,对每一环节的流量、流速、压损进行计算确认,计算得出系统管路的管长、管径,得出压损数据,选择循环动力,做到最佳的匹配。校验每个节点的数据是否符合系统设计要求,确保系统从设计阶段开始就能保证成功。 2、地暖热源的选择与特性了解及优化: 根据当地的能源种类及费用比选择热源,合理的配置末端,达到最佳的使用效果。充分了解新能源、新技术的特点、适用环境与条件。不能仅凭简单的了解就盲目的推荐客户使用不成熟或者不适合当地条件的采暖及能源形式,造成应用失败。这就要求我们掌握更多的专业知识,以负责任的态度对待客户,也是对自己、对行业负责任。 目前新能源技术层出不穷,如太阳能、地源热泵、水源热泵、空气源 热泵。包括传统的电能、燃气等采暖形式,都有其局限性,并非适合 所有的使用环境与条件。但遗憾的是,很多时候厂家在推广其产品时,自身就对其产品的适用条件研究的不够充分,盲目、不讲条件甚至是 不负责任的推广其不成熟的产品、技术。而经销商的专业能力缺失, 不能加以甄别和消化,也无法在系统整合上克服其弊端。 对于各类新能源技术,笔者认为应该报以积极的态度,要认真的学习 和研究,进行严谨的适用性测试,和理性的结果分析,确定其可用性 方可大面积推广。这需要我们付出相当的努力和代价,以及得到相关 的专业机构和行业组织的支持,绝非个别急功近利和投机者能够有所 成就的。 3、多热源系统组合的设计及优化: 通过我们数年来的实践,积累了一些整合多种热源应用以及结合应用 的经验和相关数据,使我们了解到不同产品和技术的特征和局限,充 分发挥其有利因素,克服不利因素,发挥了“系统”整合的作用。 我们进行了燃气锅炉、太阳能能源结合地暖、散热器采暖系统应用; 燃气锅炉与空调、地暖并机系统应用;燃气锅炉与热泵结合地暖、散 热器采暖系统应用;以及燃气锅炉、热泵结合地暖、散热器采暖、风 机盘管除湿和生活热水供应、泳池加热等大型综合系统的应用。(这 些应用案例在《中国地暖网》“地暖论坛”2009年度“地暖施工日记 大赛”的参赛作品集中都有介绍)。 多种热源组合应用,要对其应用特征了解并优化,系统的控制、联动 尤显重要,否则会有冲突。如果不能有效控制,系统运行将极不稳定,甚至是安全的隐患,也会造成售后服务工作量的增加。 美暖生态采暖系统工程 设计 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN] 美暖生态采暖系统工程设计 生态地暖作为暖通专业的一项新技术,发明与使用不过几十年。引进国内,也不过十来年,设计要比传统散热器系统的更加繁杂,设计技术研究与经验非常关键。 因为设计是施工的基础,设计的合理与否直接关系和影响其使用效果,地面龟裂等一系列问题,也会影响到其他工作的顺利进行与质量水平。 地暖系统的设计应当经过严密认真的计算与细致的研究。 设计依据 1、《地暖通风及空气调节设计规范》(2001年版、修订版) 2、《实用供热设计手册》 3、《民用建筑节能设计规范》 4、《低温热水地板辐射供暖应用技术规程》(北京市2000年10月1日实施) 5、《低温热水地板辐射采暖工程技术规程》(河北省2001年1月1日实施) 6、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 7、与建设单位签订的合同、设计委托书 美暖生态地暖系统设计主要参数 1、地板表面的平均温度 ①人员经常停留的地面,宜采用24℃-26℃,温度上限值28℃。 ②人员短期停留的地面,宜采用28℃-30℃,温度上限值32℃。 ③无人员停留的地面,宜采用35℃-40℃,温度上限值42℃。 2、供回水温度 ①供水温度的上限值60℃、65℃、70℃、75℃等。 从安全和使用寿命考虑,民用建筑的供水温度不应超过60℃。 ②供回水温差宜小于或等于10℃。 3、热负荷 ①全面辐射采暖的热负荷,应按有关规范进行。对计算出的热负荷乘以 0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。 ②局部采暖的热负荷,应再乘以附加系数。(见下图) 4、有效散热面 计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响。 5、填充层 ①厚度不宜小于50mm。 ②当面积超过30m2或长度超过6m时,填充层宜设置间距小于或等于6m,宽度大于或等于5mm的伸缩缝。 面积较大时,间距可适当增大,但不宜超过10m。 ③加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不大于100mm的柔性套管。 6、压力 工作压力不宜大于0.8MPa。如超过应采取措施。地暖相关设计知识一讲解

地暖设计规范

壁挂炉采暖系统设计原理图集

光伏系统设计计算公式

地暖专业知识

地暖设计计算

地暖设计规范(修改版)

用电设计容量

地暖系统设计的相关标准及数据

定压补水系统的设计计算含实例说明

地暖设计计算

光伏系统的容量设计

地暖系统设计方面

地暖设计规范(修改版)

全面详细的 光伏系统设计

地暖设计管径确定

地暖系统设计的心得和实际应用的经验

美暖生态采暖系统工程设计修订版