地下采空区顶板冒落问题研究

摘要:本文从采空区冒落的产生机理、主要危害、影响因素以及治理措施等几个方面概述了采空区安全的矿山生产当中的重要性。

关键词:地下开采,采空区,冒落,顶板

在金属矿非金属矿矿床地下开采过程中,受矿床赋存条件的限制和所选采矿方法及开采顺序的影响,矿石开采完成后,会留下很多地下采空区。这些采空区的长期存在,严重影响的矿山的生产安全,选择合理的措施对采空区进行及时处理,对有效控制地压,避免大规模的地压活动,确保井下作业安全和矿山可持续发展,以及保护地表生态环境具有重要意义。

1.采空区顶板冒落的主要危害

1.1.顶板的大面积冒落产生冲击气浪

采空区顶板冒落时,垮落的岩石顶板以极快的速度压缩采空区内的气体,在采空区内和巷道中会产生速度极高的冲击气浪,对井下作业的人员、设备危害极大。1993年枣庄某石膏矿5000多m2的采空区顶板突然垮落,产生的冲击气浪使井下十余人当场丧生;2006年8月19日湖南石门县孟全镇天德石膏矿发生1.8万m2的采空区冒落,9名矿工被采空区顶板冒落形成的空气冲击波(冲击气浪)致死。

1.2.顶板冒落产生的冲击力

采空区顶板的突发性冒落,尤其是大面积垮落,会对空区底板产生较大冲击力,通过力的传递作用传至其他地下工程,遇到软弱结构,会造成较大的破坏,并有可能诱发地震,威胁生产安全。2005年11月6日,河北省邢台县尚汪庄石膏矿区发生特大坍塌事故,矿区井下采空区顶板大面积冒落,引起地表塌陷,形成一个长轴约300m、短轴约210m、面积约5.3万m2的近似椭圆形的塌陷区,以及24.5万m2的移动区,引发里氏3.1 级地震,造成地表塌陷的体积约24.3万m3,死亡37人。

1.3.采空区变形危害地表安全

采空区的变形将使上覆岩层因失去支撑而下落形成塌陷,引起地表建筑物沉降和地面裂缝,还能诱发滑坡、塌方、泥石流等地质灾害,极大破坏了生态环境。

地表塌陷形成的塌陷坑还将成为低洼水坑,地表水可能通过岩层裂隙进入地下,加大了地下涌水量,轻者增加排水负担,严重可能造成不同程度的淹井。

1.4.采空区变形危害周围采空区及采场安全

采空区局部的变形变化有可能对整体的稳定性产生大的影响,由于相邻采空区之间存在较多的公共工程,一旦某个采空区发生失稳,必定会对周围空区的稳定状态产生巨大影响,而空区的连续失稳必然破坏地压平衡,使其他地下工程的受力发生巨大变化,从而可能引起连锁反应,极大威胁采矿安全。

2.采空区顶板变形冒落的主要原因

采场地压是原岩作用在采场顶板、矿柱、围岩上的压力与围岩因位移或冒落岩块作用在支护结构上压力的总称。采空区的形成,破坏了原岩的应力平衡条件,必然引起应力的重新分布,在采场周围形成二次应力场。如果二次应力场中的应力没有超过岩体的承载能力,岩体就会自行平衡;由于采动的影响,二次应力场中应力可能发生叠加,有时大大超过原岩应力,导致岩体出现破裂甚至冒落或断面产生很大变形。[7]

以近水平矿体为例,矿体开采完成后,采空区的直接顶板岩层在其自重应力和上覆岩层的作用下,产生向下的移动和弯曲。当其内部的拉应力超过岩层的抗拉强度时,直接顶板就会产生断裂、破碎,继而发生冒落,而直接顶板上部的岩层则以梁或悬臂梁弯曲方式沿层理法线方向移动、弯曲,进而发生断裂、离层。

随着岩体变形的不断发展,岩体内的裂隙也不断扩展,互相贯通,直至岩体沿不连续面产生的剪切和膨胀力超过了矿岩内部的内聚力和摩擦力,在爆破震动等作用的诱发下,岩石就发生塌落。起初多数是沿结构而破裂,但随着冒落的进行,新的自由面的形成,会引发新的冒落。,顶板的岩石的冒落自下而上依次发生,当冒落到一定的程度,岩体内的剪应力达到极限值,岩石即开始破坏,并迅速形成断裂面,岩石发生突然冒落,直至地表。而外部的因素如雨水的渗入、爆破震动等的影响都可以加速冒落的发生。

首次冒落的范围由空区的面积、岩石的力学性质及岩体中的弱面所决定。根据双剪强度理论,两个最大剪应力达到临界值时,材料就发生屈服或破坏。它的数学表达式为:[3]

式中β和C为材料参数,可以由材料抗拉强度σ1和抗压强度σc确定为:

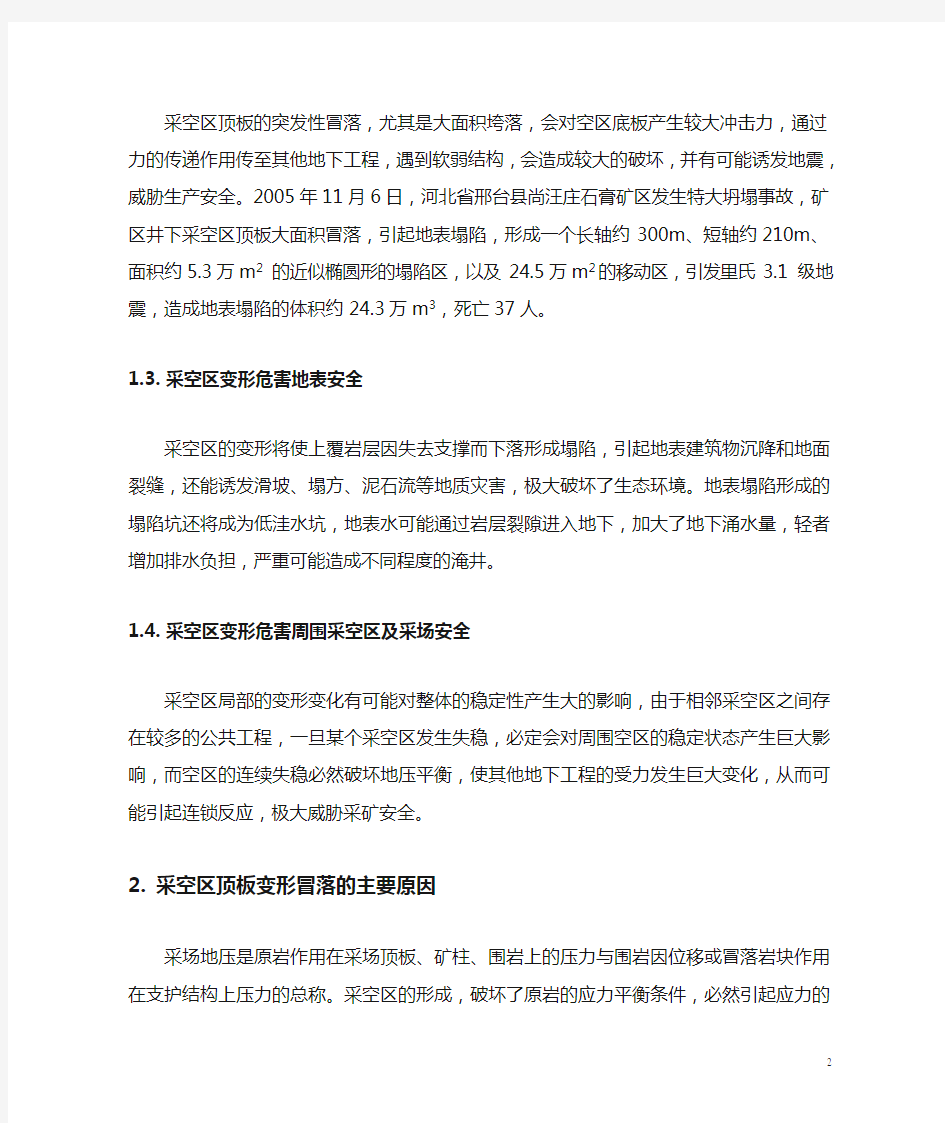

由于岩层移动的结果,致使顶板岩层悬空及其部分重量传递到周围未直接采动的岩体上,从而引起采空区周围岩体内的应力重新分布,形成增压区(支承压力区)和减压区(卸载压力区),如图1。[5]

在采空区边界矿柱及其上下方岩层内形成支承压力区,在这个区域内,矿柱和岩层被压缩,有时被压碎,挤向采空区。由于增压的效果,使矿柱部分被压碎,承载能力减小,于是支承压力区向远离采空区的方向转移。

在回采工作面的顶、底板岩层内形成减压区,其压力小于开采前的正常压力。由于减压的效果,使岩层发生膨胀,因此在顶板岩层内可能形成离层。而底板岩层除受减压影响外,还受到水平方向的压缩,因此可能在底板形成隆起现象。

图1 采空区影响带划分

A—充分采动区(减压区) B、B’—最大弯曲区 C、C’—岩石压缩区(支承压力区)

1-地表下沉曲线 2-支承压力区内的正应力图 3-沿层面法向岩石变形曲线图 4-冒落带

3 采空区顶板冒落过程分析

3.1 根据采空区顶板岩性、空区状态及采矿实践,分析空区顶板冒落过程,主要包括四个阶段:

(1)初始冒落阶段。采空区内矿岩采出后或有部分矿柱,顶板处于临空状态,在拉应力的作用下,平衡拱被打破。岩体内节理扩展、贯通,导致灰岩破坏并在自重作用下自然崩落下来。

(2)间断冒落阶段。空区顶板暴露面积不断扩大,岩体内裂隙向上发展,不时发生冒落,顶板在趋于平衡但达不到平衡的情况下向上发展,冒落范围呈间断性地扩大。(3)地表冒落阶段。

4 影响采空区变形冒落的主要因素

4.1 工程地质的影响

岩体本身是一种含有许多节理裂隙的复杂的不均质材料,它不仅由各种性质不同的岩层组成,而且还存在大量的不连续面。这些不连续软弱结构面的规模、产状、分布及发育情况对顶板的稳固起到很大的影响,尤其是直接顶板中所含节理裂隙的数量和分布情况对采空区顶板承受地应力的水平会产生很大的影响。

上覆岩层含有的软弱岩层,具有低强度、高压缩性、流变性等特点,使岩体的整体稳定性大大降低。尤其是岩石夹层中的膨胀性岩土,遇水后强度降低,其他物理力学性质改变也很大。

采空区周围的采矿生产可能使空区岩体的应力状态受到多次反复扰动,不利于其稳定。开采活动以及空区的规模和分布,会产生二次应力场,使原有的应力场的主应力方向也发生改变,从而影响到空区围岩的受力和稳定。

脆性岩石的存在,将使采空区顶板在受到扰动破坏后的稳定性大大降低。而岩石风化作用也将降低空区顶板岩石的强度。

4.2 水文地质的影响

地下水渗流到软弱夹层时,是软弱夹层中的泥质物质发生软化和泥化,导致岩体强度降低。从力学角度分析,地下水的渗流作用也减小了裂隙表面的摩擦阻力从而降低了岩体的抗剪强度。而软弱结构面中的亲水构造多含有高岭土、蒙脱石等粘土矿物,这些矿物的遇水后膨胀率较高,强度、粘塑性等物理力学性质变化很大,岩体强度大大减弱,极易造成局部片帮和冒顶。[7]

当岩体的裂隙和孔隙中充满地下水而不发生流动时,充满于裂隙或孔隙中的地下水对周围岩体产生静水压力。静水压力作用方向与主应力方向相反,使得在有静水压力的斜面上的正应力减小,而剪应力不变,从而使岩体的抗剪强度降低。

由于切割岩体的各种节理、裂隙和断层是相互沟通的,地下水在这些结构中流动,并对其中的充填物质进行冲刷。在持续的动水压力作用下,尤其是高压水头的作用,充填物质的减少易围岩强度的降低而造成岩体移动。

碳酸盐岩类中在水的溶蚀作用下易形成溶洞,并在溶洞中积水。地表水的渗流作用和地下水的侧向径流潜蚀作用使溶洞中的充填物和第四纪底部的土体被侵蚀搬走后,可能造成溶洞塌陷,继而影响采空区安全。

4.3 采矿方法及采场结构的影响

采矿方法与采场的地压活动有很大关系。以崩落法为例:无底柱分段崩落法采场地压显现是通过回采进路、分段运输联络道、溜井及中深孔变形与破坏来反映的。采场地压活动规律一般表现为:回采进路周围岩体中存在着移动性支承压力;采场地压分布有明显的分区分带特征;上、下回采分段对应部位有一定影响;滞后进路地压显现严重。而有底柱崩落法矿山的采场地压显现主要是底部出矿道的变形与破坏,其采场地压活动规律为:底柱处于加载—卸载—加载过程,承受压力和变形频繁;采场周边压力小,采场中心压力大。[8]

矿体开采顺序以及采空区的埋深、几何形状、规模、立体组合关系等,也对采空区的稳定具有重大影响。二次应力场与采场规模尺寸、断面形状有关,并且在时间上、空间上不断变化。当二次应力场中的应力未达到岩体强度时,岩体以弹性变形为主,当应力达到或超过围岩体强度后,围岩进入塑性变形状态,在临空面产生破坏、松胀,因而释放应力,出现应力降低区,此时在顶板可能形成离层现象。

因此,合理的的采矿方法和采场结构,能够使采空区的顶板暴露面积处于合理的范围之内,使空区应力在顶板、围岩和矿柱之间合理分布,从而达到有效地控制地压,维护空区稳定的目的。

5采空区变形治理

采空区治理的原则应满足经济合理、安全可靠、施工方便、提高资源回收率、减少影响矿山生产时间等几个方面。

采空区处理主要方法是充填空区和支撑空区,处理方式可归纳为“充”、“崩”、“撑”、“封”四种:采用各种材料包括水砂、掘进废石、选矿尾砂或尾砂加其它胶结材料充填空区;强制崩落顶板围岩,使采空区上覆岩层冒落充塞空区形成废石垫层,以稳定地表;留永久矿柱支撑空区;疏通空区及密闭空区;以上两种或几种不同方法联合处理。

参考资料:

[1] 东北大学,陈庆凯、任凤玉等,采空区顶板冒落防治技术措施的研究[J],金属矿山,2002.10

[2] 昆明有色冶金设计研究院,邓礼兵,采场地压管理的研究及应用[J],有色金属设计,2004.2

[3] 东北大学,赵文、任凤玉,哑铃状两大型连通采空区岩石冒落与冲击气浪的预防[J],东北大学,1999.10

[4] 武汉工程大学,张电吉、王明华等,采空区地压分析及安全开采研究[J],第九届全国岩石力学与工程学术大会论文集

[5] 何国清,矿山开采沉陷学[M],中国矿业大学出版社,1991

[6] 冯树人、朱祚铎,地下采矿岩石力学[M],煤炭工业出版社,1986

[7] 高磊,矿山岩体力学[M],冶金工业出版社,1979

[8] 长沙矿山研究院,邓红卫、周爱民、黄筱军,采场地质灾害分析评价与控制[J],采矿技术,2004.3

[9] 广东高要河台金矿、长春黄金研究院,李纯青、姚香,采空区处理新技术的理论研究及应用实践[J],黄金,2004.3

采空区瓦斯抽采计术标准 1 范围 本标准规定了煤矿采空区瓦斯抽采方法、技术标准等要求。 本标准适用于晋煤集团所属矿井 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 AQ 1027-2006 煤矿瓦斯抽放规范 GB 50471-2008 煤矿瓦斯抽采工程设计规范 MT 1035-2007 采空区瓦斯抽放监控技术规范 建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程(2000版)3 术语及定义 采空区 指矿井回采工作面回采后冒落或封闭的区域。正在回采工作面的冒落区域称半封闭式采空区或现采空区,已经封闭的回采工作面的区域称老采空区。 4 采空区抽采瓦斯方法 4.1 埋管法 沿回采的采煤工作面回风巷敷设抽采管路由上偶角进入采空区进行瓦斯抽采的一种工艺方法,见图一。具体可参照一下要求实施: A 抽采管路上每间隔20m-50m设置一个立管; B 立管高度根据采高和冒落情况确定,立管上方设置顶端封闭、四周钻孔的筛孔管,筛孔个数根据抽采瓦斯情况确定,同时需对立管采取保护措施; C 在立管进入采空区20m-30m后打开,接替上一立管依次投入抽采。 4.2 插管法 利用抽采管路系统,对回采的采煤工作面封闭采空区部分和已采的采煤工作面全封闭采空区进行抽采的一种工艺方法。抽采管路可沿回风巷、专用排瓦斯巷敷设,见图2、图3.全封闭采空区闭墙还应符合以下要求: A 闭墙要严密不漏风; B 插管开孔高度应在闭墙高度的三分之二以上; C 插管应穿透闭墙超过0.5-1m; D 插管管材应采用阻燃、抗静电、不导电材质; E 墙外的管路应加观测孔、阀门。 4.3 顶板走向(倾向)钻孔法

目录 摘要........................................................................................................................I Abstract........................................................................................................................III 插图清单......................................................................................................................IX 表格清单......................................................................................................................XI 第一章绪论. (1) 1.1研究背景及研究意义 (1) 1.1.1研究背景 (1) 1.1.2研究意义 (2) 1.2国内外的研究现状 (4) 1.2.1国内的研究现状 (4) 1.2.2国外的研究现状 (5) 1.3研究的内容与技术路线 (5) 1.3.1研究的内容及技术路线 (6) 第二章三带理论和现场探测方法的比较 (7) 2.1三带理论 (7) 2.1.1采空区覆岩三带的形成机理 (7) 2.1.2三带基本概念 (8) 2.1.3三带空间状态 (9) 2.1.4三带的影响因素 (9) 2.1.5三带按受力划分高度的判定标准 (12) 2.2现场探测方法的比较 (12) 2.2.1三带的传统现场探测方法 (12) 2.2.2本项目的三带的现场探测仪器介绍 (14) 2.3本章小节 (19) 第三章工程背景及三带的经验分析 (21) 3.1工程背景 (21) 3.1.1地质状况 (21) 3.2巨厚砂岩覆岩三带规律的经验公式估算 (27)

大方县龙山煤矿 采空区冒落带、裂隙带 高度确定 矿长:李发中 工程师:赵凤龙 二O一二年三月

龙山煤矿采空区冒落带、裂隙带高度确定 一、矿井概况 龙山煤矿位于贵州省毕节市大方县县城北东,距大方县城直距34.5 km,公路距离约50 km。地理坐标:东经105°51′44″~105°52′36″,北纬27°19′57″~27°20′45″。行政区划属大方县星宿乡。矿山向南3.0km与326国道相接,向北35 km 经大山、长石与大纳公路(大方-四川纳溪)相接,属新场向斜西翼北端,区内总体地势为东南高北西低。区内最高点位于矿区东南部一山头,海拔+2098.5m,最低点位于矿区西北部一洼地,海拔+1759.6m,最大相对高差338.9m。其矿界范围由9个拐点构成,走向长约0.75km,倾斜宽约1.35km,面积0.8007km2。开采标高+1850m至+1450m。矿区含可采煤层3层(M18、M51、M73),煤层累计平均厚度3.3m。保有煤炭资源储量总计425.2万吨,矿井设计利用工业储量213.7万吨,可采储量159.6万吨。设计三层煤联合开采,斜井开拓,壁式采煤,全部垮落法管理顶板。矿井设计生产能力为15万吨/年,服务年限为8.2年。 二、矿井水文地质 1.地层 矿区及其附近出露的地层有下三叠统夜郎组(T1y),上二叠统长兴组(P3c)和龙潭组(P3l),中统茅口组(P2m),第四系零星分布。龙潭组是该区的含煤地层。现由新到老简述如下:(1)、第四系(Q) 主要为残积、坡积、冲积物等,零星分布于地势低洼处,不整合于矿区内各地层表面,主要覆盖含煤地层,厚0~10m。 (2)、下三叠统夜郎组(T1y):根据岩性变化情况由上至下

浅谈采空区冒落带、裂隙带高度如何确定 一、矿井概况 ***煤矿矿井设计利用工业储量213.7万吨,可采储量159.6万吨。设计三层煤联合开采,斜井开拓,壁式采煤,全部垮落法管理顶板。矿井设计生产能力为15万吨/年,服务年限为8.2年。 二、矿井水文地质 1.地层 矿区及其附近出露的地层有下三叠统夜郎组(T1y),上二叠统长兴组(P3c)和龙潭组(P3l),中统茅口组(P2m),第四系零星分布。龙潭组是该区的含煤地层。现由新到老简述如下:(1)、第四系(Q) 主要为残积、坡积、冲积物等,零星分布于地势低洼处,不整合于矿区内各地层表面,主要覆盖含煤地层,厚0~10m。 (2)、下三叠统夜郎组(T1y):根据岩性变化情况由上至下分三段:九级滩段(T1y3)、玉龙山段(T1y2)、沙堡湾段(T1y1) 1)九级滩段(T1y3) 主要由灰紫色、紫色、暗紫色粉砂岩、泥质粉砂岩、粉砂质泥岩组成,局部夹薄层状泥质灰岩、灰岩,含瓣鳃类等动物化石(产王氏克氏蛤、格氏克氏蛤、弱海扇等动物化石)。矿区内地层出露不全,出露厚度大于200m。分布于矿区中、东部地区。 2)玉龙山段(T1y2) 浅灰~灰色,中-厚层灰岩,晶粒或泥晶结构,顶部含鲕粒,向下泥质增加,下部常为泥质灰岩,全层夹泥岩,具锯齿状、箱

状缝合线构造,产同心克氏蛤等化石,地层厚度180~250m左右。分布于矿区中西部地区。 3)沙堡湾段(T1y1) 深灰色,风化后多为黄灰、紫灰色,薄层状粉砂质泥岩、泥质粉砂岩,具水平纹理,夹薄层状泥质灰岩,近顶及近底常夹薄层黄绿色蒙脱石泥岩,产舌形贝、蚌形蛤、蛇菊石等化石。地层厚10~23m。分布于矿区西部。 (3)、上二叠统长兴组(P3c):浅灰-深灰色,中-厚层灰岩,晶粒结构,含黑色燧石团块,上部具鲕粒结构,中部含泥质,常为泥质灰岩夹钙质粉、细砂岩,中上部偶夹薄层炭质泥岩。产蜓科、蕉叶贝及瓣鳃类等化石。厚25~35m,平均厚30m。分布于矿区西部。 (4)、上二叠统龙潭组(P31) 为矿区内主要含煤地层,厚度112~151m,平均厚度118m。系一海陆交互相沉积为主的含煤建造。主要由灰、深灰色,薄~中厚层状粉砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及煤层组成,上部为深灰色岩屑粉砂岩、细砂岩、钙质泥岩、灰岩、泥质灰岩及煤层,含煤2~3层,其中M18煤层全区稳定可采;中部岩性为泥质粉砂岩、细砂岩、粉砂岩夹粘土岩、炭质泥岩及煤层,砂岩胶结物中菱铁质含量较上部有所增加,含煤或煤线9-12层,其中M51为较稳定可采煤层;下部为泥质粉砂岩夹细砂岩、粉砂岩、粘土岩、炭质泥岩及煤层,其中M73为较稳定可采煤层,底部为含黄铁矿粘土岩,其中砂岩胶结物以菱铁质为主,形成菱铁质砂岩。分布于矿区西部边界。 (5)、中统茅口组(P2m):浅灰-深灰色,厚层-块状灰岩,

老采空区上建高层建筑物的地基稳定性综合评价 钱自卫 姜振泉 吴慧蕾 (中国矿业大学 资源与地球科学学院 221116) 摘要 随着经济建设的发展,采空区上方修建建筑物的稳定性评价将越来越重要。本文以某高层为例,通过调查煤层,地层及采矿情况,分析现场钻探、物探资料,最后采用有限元数值分析方法及max C D z H H h ≥+稳定评价方法对地基稳定性进 行综合评价,并对地基的处理提出建议。 关键字:采空区、附加应力、活化、有限元法、地基稳定性 Comprehensive evaluation of foundation stability about high-rise building to be built above mine goaf Abstract With the development of economic consolidation, it becomes more and more important to evaluate the stability of the building above the mine goaf. This paper take a high-rise building as an example, firstly make clear of the conditions of the coal bed 、stratum and mine, then analyze the data of drilling and geophysical prospecting. Finally, make a comprehensive evaluation of the stability of the foundation by using finite element numerical simulation and max C D z H H h ≥+, finally giving suggestion on foundation treatment. Key words: mine goaf, additional stress, activation, finite element, foundation stability 0 序言 随着经济建设的发展,在老采空去上建设性的建(构)物将渐渐的成为一种必然趋势,所以对老采空区稳定性的影响以及其自身安全的研究越来越收到专家学者的重视。但是在煤层采出后,使采空区周围及上覆岩体内部结构遭到破坏。老采空区上覆岩层虽然在经过一定时间自然压实后基本趋于稳定,但若在其上方地表新建建筑物时, 部分采空区会出现“活化”现象,对建筑工程安全造成严重的威胁。因此,必须对老采空区新建建(构)筑物地基的稳定性进行评价,并结合具体情况,采取相应的处理措施,以保证新建建(构)筑物的安全。 论文以徐州贾汪某待建大厦工程为例,对采空区地基稳定性进行了综合评价。 1 工程概况 评价区位于徐州市贾汪区,拟建大厦设计为18层,建筑面积约20000 m 2的

2 “三带”理论与特征 2.1“三带”形成及特征 工作面煤层开采后,采用垮落法处理采空区,采出空间周围的岩层失去支撑而向采空区内逐渐移动、弯曲和破坏。这一过程随着采煤工作面的不断推进,逐渐从采场向外、向上(顶板)扩展直至波及地表,引起地表下沉,形成所谓的下沉盆地。 开采引起围岩的移动和破坏在时间及空间上是一个复杂的运动破坏过程,其特点是: 上覆岩层移动和破坏具有明显的分带性,从采空区至地表,覆岩破坏范围逐渐扩大、破坏强度逐渐减弱。在缓(倾)斜中厚煤层条件下,只要采深与采高之比达到一定值(H m>40),覆岩的破坏和移动会出现三个代表性的部分,自下而上分别为冒落带、裂隙带和弯曲下沉带,如图2-1所示。 图2-1 采动覆岩移动破坏“三带”分布 1—冒落带 2—裂隙带 3—弯曲下沉带 2.1.1 冒落带

冒落带也称垮落带,是指失去连续性、呈不规则岩块或似层状岩块向采空区冒落的岩层。 冒落岩块由于碎胀,体积较冒落前增大,增大比率可用碎胀系数表示,碎胀系数大小与岩性及采厚有关。硬岩及采厚较大时,其值大,反之较小,平均在1.2~1.6的范围。在自由堆积状态下,由于冒落岩块碎胀性而逐渐充填开采空间,导致冒落带发展到一定高度而自行停止。 冒落带碎落岩块在上覆岩层的沉降压力作用下被逐渐压实,甚至部分形成再生顶板。厚煤层分层开采时,冒落岩块受重复采动的多次破坏,岩体碎度增大,碎胀系数减小。 冒落带内岩块之间空隙多,连通性强,是水体和泥沙溃入井下的通道,也是瓦斯逸出或聚集的场所。 2.1.2 裂隙带 裂隙带又称断裂带或裂缝带。裂隙大致分为两种:一种是垂直或斜交于岩层的新生裂隙,主要是岩层向下弯曲受拉产生的,它可部分或全部穿过岩石分层,但其两侧岩体基本能保持层状连续性;另一种是沿层面的离层裂隙,这种裂隙主要是岩层间力学性质差异较大,岩层向下异步弯曲移动所致。离层裂隙要占据一定的空间,致使上部覆岩及地表下沉量减小。地表下沉总量小于开采煤层厚度,除冒落岩块碎胀外,裂缝带的离层也是其主要原因。离层裂隙是储水和导水的通道。裂缝带之上也有裂隙,可以间接导水和积水,但因垂直裂隙不发育,故不与下部裂隙沟通。 裂隙带随开采区域的扩大而向上发展,当开采区域扩大到一定范围时,裂隙带高度达到最大,此时开采区域继续扩大,裂隙带高度基本上不再发展,并随着

参考: 5-1N二片回采工作面采空区冒落带高地为16.84m,裂隙带高度约为19.3~23.3m。 5-3S一片回采工作面采空区冒落带高地为15.7m,裂隙带高度约为21~25m。 模板 2)工作面矿山压力数值模计算 (1)数值模拟软件简介 工作面矿山压力显现采用的是通用离散元程序(UDEC,UniverSal DiS tinct Element Cod e),该程序是一个处理不连续介质的二维离散元程序。非连续介质(如岩体中的节理裂隙等)承受静载或动载作用,所产生的响应,我们用UDEC进行细致的模拟。用离散的块体集合体来表示非连续介质。不连续面处理为块体间的边界面,这时候块体可以沿不连续面发生较大的位移和转动。块体可以是刚体或变形体。变形块体被划分成有限个单元网格,依据给定的“应力-应变”准则,对每一单元进行分析,结果显示为线性或非线性两种特性。线性或非线性“力-位移”的关系可以控制不连续面所发生的法向和切向的相对运动。在UDEC中,开发了几种材料特性模型,他们可以很好的分析完整块体和不连续面。进而去模拟不连续地质界面可能出现的典型的特性。块体系统的变形和大位移,都可以用UDEC基于“拉格朗日”算法来进行模拟。 (2)UDEC数值建模及计算 根据5-3煤层赋存条件,建立工作面走向模型图2.11所示,模型范围为150m×130m,模拟煤层厚度取4.2m。 计算模型边界条件确定如下:模型左右边界施加水平约束,即边界水平位移量为零;模型底部边界固定,即底部边界水平、垂直位移量均为零;模型顶部为自由边界。

根据金尼克理论,地壳中任意一点的垂直应力 h v γσ=,计算得到模型上部边界所受垂直应力为v σ=23.5×366=8.6MP a ,水平应力取垂直应力的 1.5倍。根据计算模型边界载荷条件如下: 工作面模型两侧施加9.44~19.52MP a 的梯度应力,顶部施加 8.6MPa ,垂直方向设定自重载荷。 具体模型见图2.11所示,建模后UDEC 计算图见图2.12所示。 图2.11 5-3S 一片回采工作面模型图 图2.12 udec 模拟计算图 5-3煤层平均厚度为4.2m 。根据本矿的实际采高,实际开采厚度为3m 。 模拟过程中工作面控顶范围取4m ,回采高度选定3m ,以循环进度0.6m 逐次开挖(回采),观测顶煤应力(压裂效应)及位移变化情况。模拟结果见图2.12~图2.13所示。

采空区详细勘察设计方案 一、勘察目的与任务 1、进行采空区勘察,查明采空区的范围、埋置深度、充填情况等。 2、查明场区内岩土体物理力学性质。 3、对采空区地基稳定性进行分析评价。 4、针对采空区进行采空区治理施工方案设计。 二、勘察范围确定 根据场地局限性条件,确定勘察范围为:东至规划边界,南至规划边界,西至路内边界,北至路内界,勘察面积为39467m2。见钻孔布置图。 三、勘察工作方法 (一)钻探 按照行间距50m,孔间距50m网络布孔,共布孔26个。第四系开孔孔径为108mm,岩层孔径为75mm,设计孔深160m,工程量总计 4160m。26个勘察孔第四系下108套管防坍塌,对其进行保护预留,待治理时兼做灌浆孔。套管总计260m。见钻孔布置图。 (二)地球物理勘探 对钻孔拟采用的地球物理勘探工作有电测井、声波测井、放射性测井、井斜测井。地球物理勘探钻孔不少于总钻孔数的三分之一,为9个孔,共计1440m。 电测井:划分地层,区分岩性,确定裂隙破碎带的位置和厚度,确定含水层位置和厚度,测定地层电阻率。 声波测井:区分岩性,确定裂隙破碎带的位置和厚度,测定地层的孔隙度,研究岩土体的力学性质。 放射性测井:划分地层,区分岩性,鉴别裂隙破碎带,确定岩层密度和孔隙度。 井斜测井:测量钻孔的倾角和方位角。

(三)井内摄像 对全部钻孔进行井内摄像,共计26孔。观测全孔破碎带、裂隙发育情况、采空塌落情况、采空充填情况、采空剩余孔隙率。 (四)室内试验 每层取土样一组,取样孔不少于总孔数的六分之一,土样约40组。岩样每大层一组,采空区顶板取样一组,岩样约64组。 土的物理力学性质:常规试验。 岩石物理力学性质:颗粒密度、风干/饱和抗压强度、风干/饱和抗剪强度、风干/饱和弹模+变模。 四、建立三维模型 根据钻孔资料建立采空区三维空间模型。 五、地基稳定性评价 对采空区进行地基稳定性评价,建筑适宜性评价。拟采用附加应力法对地基稳定性进行评价。 附加应力法是以建筑物荷载影响深度与采空区冒落裂隙带发育高度是否重叠来确定建筑物层数、判断采空区地基稳定性的方法。 冒落裂隙带发育高度与建筑物荷载影响深度之间存在三种情况,其中建筑物荷载影响深度是由地基产生的附加应力决定,即当地基中附加应力σz=0.1σc(σc为自重应力)时,把此时的深度z作为建筑物荷载影响深度。 1、当建筑物荷载影响深度与冒落裂隙带顶界面之间有一定的距离时,这种情况不会影响冒落裂隙带的稳定性; 2、当建筑物荷载影响深度与冒落裂隙带顶界面正好接触时,在这种情况下建筑物荷载为临界荷载; 3、当建筑物荷载影响深度进入冒落裂隙带内时,这种情况建筑物荷载会影响冒落裂隙带的稳定性,建筑物会受到较大不均匀沉降的影响。 六、采空区治理方案设计

广西钦州矿务局稔子坪煤矿 7105工作面采空区“三带”高度的计算 根据“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则,以下对7105工作面的水文地质资料进行综合分析。从勘探钻孔CK232和现有巷道揭露的煤层资料分析,第三含水层岩性以细砂岩为主,含水性较弱,含水层厚度约70米,可采煤层 I-1层位属新第三系邕宁统中新组,煤层顶板至第三含水层底板的隔水层总厚度为43米。 依据第七采区7105工作面水文地质及上覆岩层资料、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》,关于缓倾斜单一煤层采空区上方顶板“三带”高度计算公式,计算出采空区上方顶板破环的冒落带厚度及裂隙带厚度: 1、冒落带高度计算: m h1= 1 1 k α ) (cos h1=6.5 m 式中: h1 :冒落带高度,m; m: 煤层厚度,m,取5m; k1 :岩石碎胀系数,取1.8;

α:煤层倾角,取15°; 2、裂隙带高度计算: h 2=1 325.0-+)(k k m h 2= 27m 式中: h 2:裂隙带高度,m ; m: 煤层厚度,m ,取5m ; k 2 :冒落带岩层剩余碎胀系数,取1.35; k 3:裂隙带岩层移动后的裂胀系数,取1.02; 通过以上计算结果及该工作面与相邻的6104、7103工作面在回采期间直至封闭,顶板和空区没有出现渗水、淋水,预计7105采面在回采过程中,受第三含水层水的影响较小。

广西钦州矿务局稔子坪煤矿 5104工作面采空区“三带”高度的计算 根据“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则,以下对5104工作面的水文地质资料进行综合分析。从勘探钻孔CK241和现有巷道揭露的煤层资料分析,第三含水层岩性以细砂岩、含砾砂岩为主,含水性较为丰富,含水层厚度约65米,可采煤层 I-1层位属新第三系邕宁统中新组,煤层顶板至第三含水层底板的隔水层总厚度为8~20米。 依据第五采区5104工作面水文地质及上覆岩层资料、《建筑物、水体、铁路及主要井巷煤柱留设与压煤开采规程》,关于缓倾斜单一煤层采空区上方顶板“三带”高度计算公式,计算出采空区上方顶板破环的冒落带厚度及裂隙带厚度: 1、冒落带高度计算: m h1= k 1 1 α ) (cos h1=8.8 m 式中: h1 :冒落带高度,m; m: 煤层厚度,m,取7m; k1 :岩石碎胀系数,取1.8;