【优教通】高二历史人教版选修同步学案:大唐盛世的奠基人唐太宗_2

- 格式:doc

- 大小:124.00 KB

- 文档页数:9

第2课大唐盛世的奠基人唐太宗一、选择题1.唐太宗说:“以天下之广,四海之众,千端万绪,须合变通,皆委百司商量,宰相筹画,于事稳便,方可奏行。

岂得以一日万机,独断一人之虑也。

”材料表明他主张( )A.发挥宰相等大臣的议政权B.君权与相权相互制衡C.中央权力重心应当下移D.君主不应实行专制统治解析:唐太宗主张军国大政“委百司商量,宰相筹画”,旨在消除皇帝一人决策易出现失误的弊端,说明他重视发挥大臣参政议政的作用,故A项符合题意。

B、C、D三项的叙述与皇权至上这一专制主义制度的基本特征不符。

答案:A2.据《资治通鉴》记载,在贞观年间“天下大稔(丰收),流散者咸归乡里,斗米不过三四钱,终岁断死刑才二十九人。

东至于海,南及五岭,皆外户不闭,行旅不赍(携带)粮,取给于道路焉。

”这一记载( )①反映了贞观年间经济发展②反映了贞观年间的社会安定③过分地粉饰和美化贞观之治④完全不符合唐初的实际A.①②B.③④C.①②③D.①②③④解析:由“天下大稔”可知①正确;由“终岁断死刑才二十九人”和“皆外户不闭”可知②正确;但是有过于粉饰和美化之嫌,③正确。

④说法错误,不是完全不符合,而是部分夸大。

答案:C3.唐太宗曾对吏部尚书杜如晦说:“今专以言辞刀笔取人,而不悉其行,至后败职,虽刑戮之,而民已敝矣。

”这句话意在强调( )A.应严刑处罚失职官员B.选官须注重才学C.官员失职会危害民生D.选官应注重品行解析:根据题干,唐太宗认为:“今天的(科举制)专以才学(刀笔)取士,而不注重官员的品行,失职后虽受刑罚,但已危害民生。

”据此可知唐太宗意在强调选官应注重品行;A、B、C三项与材料信息不符,正确答案为D项。

答案:D4.唐太宗在《诫皇属》中提到:“先贤有言:‘逆吾者是吾师,顺吾者是吾贼。

’不可不察也。

”以下选项最能体现唐太宗这一思想的是( )A.知人善任,虚怀纳谏B.以儒为师,大办学校C.厚之以德,抚之以仁D.轻徭薄赋,戒奢从俭解析:材料的大意是要能容纳不同的意见,提出不同意见的人往往是出于公心。

课题:第2课大唐盛世的奠基人唐太宗编写人:李红霞备课组长:李红霞审核人:梁现发知识点一登上政治舞台1.隋朝末年,农民起义爆发后,李世民劝说李渊在晋阳起兵,并为其称帝和铲平割据势力、统一全国立下汗马功劳。

2.统一战争胜利以后,李世民设立“文学馆”,收罗四方名士,使他们成为自己的政治顾问。

3.通过玄武门之变,李世民除掉政敌太子李建成和齐王李元吉,成为太子,626年,登上皇位。

判断“叛乱”或者“政变”的实质,关键是把握“叛乱”者或者“政变”者的阶级属性,同时也要考虑“叛乱”或者“政变”的背景和目的。

“玄武门之变”应当属于政变,是统治阶级内部为争夺帝位而进行的斗争.但其进步作用却是使深谙治国之道的李世民被立为太子,这为唐初“贞观之治”的出现提供了政治前提。

【拓展应用1】玄武门之变实质上是( )A.中央和地方权力之争的反映B.统治阶级内部矛盾的反映C.革新与守旧势力之间的斗争D.民主与专制势力的较量知识点二“贞观之治”1.实行清明的政治统治(1)措施:①善于用人,选贤任能:选官不拘一格,重用敢于进谏的魏征、能谋善断的房玄龄和杜如晦.②“存百姓”:实行休养生息的政策,不夺农时,推行休养生息,轻徭薄赋.③慎用刑法:从民本的思想出发,制定《唐律》,体现仁义为本,刑罚为末的原则。

④以文德治国,崇儒尊孔;完善科举制,提高进士科地位。

(2)结果:经过唐太宗的治理,唐朝政治清明,社会稳定,经济恢复和发展,封建文化向高峰发展。

2.促进民族团结和发展(1)措施:①629年,派李责力和李靖等大将分别讨伐经常骚扰唐朝边境的少数民族,随后采取“战而后和”的策略,对不同的民族地区采取不同的统治措施。

②东突厥归附后,唐政府在其旧地设置羁縻府州,以突厥首领为都督、刺史,官职可以世袭.此后该制度成为唐代管辖民族地区的一种地方制度。

③630年,接受西北各族首领“天可汗”的尊称,唐政府负责册封这些首领的后嗣。

④攻下西突厥政权后,设置安西都护府,管辖西域地区。

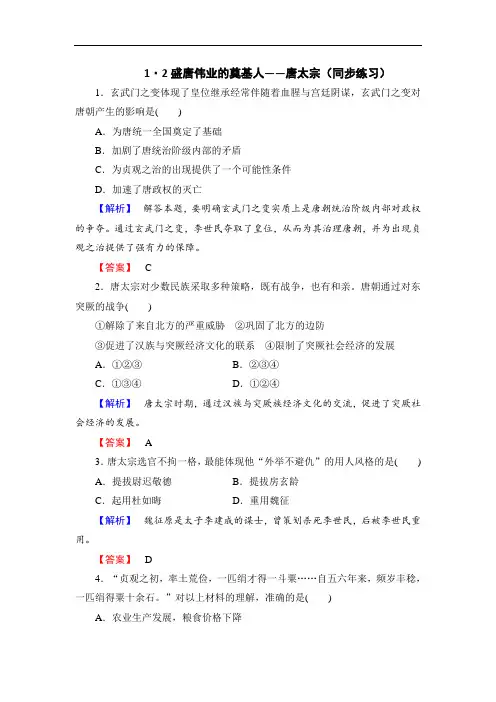

1·2盛唐伟业的奠基人——唐太宗(同步练习)1.玄武门之变体现了皇位继承经常伴随着血腥与宫廷阴谋,玄武门之变对唐朝产生的影响是()A.为唐统一全国奠定了基础B.加剧了唐统治阶级内部的矛盾C.为贞观之治的出现提供了一个可能性条件D.加速了唐政权的灭亡【解析】解答本题,要明确玄武门之变实质上是唐朝统治阶级内部对政权的争夺。

通过玄武门之变,李世民夺取了皇位,从而为其治理唐朝,并为出现贞观之治提供了强有力的保障。

【答案】 C2.唐太宗对少数民族采取多种策略,既有战争,也有和亲。

唐朝通过对东突厥的战争()①解除了来自北方的严重威胁②巩固了北方的边防③促进了汉族与突厥经济文化的联系④限制了突厥社会经济的发展A.①②③B.②③④C.①③④D.①②④【解析】唐太宗时期,通过汉族与突厥族经济文化的交流,促进了突厥社会经济的发展。

【答案】 A3.唐太宗选官不拘一格,最能体现他“外举不避仇”的用人风格的是() A.提拔尉迟敬德B.提拔房玄龄C.起用杜如晦D.重用魏征【解析】魏征原是太子李建成的谋士,曾策划杀死李世民,后被李世民重用。

【答案】 D4.“贞观之初,率土荒俭,一匹绢才得一斗粟……自五六年来,频岁丰稔,一匹绢得粟十余石。

”对以上材料的理解,准确的是()A.农业生产发展,粮食价格下降B.丝织品质量提高,价格上涨C.农产品、丝织品大量投放市场D.唐政府奖励垦荒,轻徭薄赋【解析】题干材料反映的是粮食价格的下降,导致这种现象的直接原因是农业生产的发展,故选A项。

【答案】 A5.阅读下列材料,回答问题。

材料一贞观元年,李世民就指出:“死者不可再生,用法务在宽简”。

此后还多次指示臣下:“国家法令,惟须简约”,“不可轻出诏令”。

“若不常定,则人心多惑,奸诈益生”。

……李世民自己先后怒杀大理丞张蕴古和交州都督卢祖尚以后,又再三追悔,自责思虑“不审”,甚至斥责臣僚们不该不加谏阻,以致错杀了人……因此当时虽然已有“三复奏”,即死刑执行前应向皇帝请示三次的规定,但他认为并没有解决问题,于是又规定了“五复奏”,即决前一日、二日复奏,执行之日又三复奏的制度。

大唐盛世的奠基人唐太宗 【教材分析】 本节课是人教版选修四《中外历史人物评说》第一单元的第二课内容。它从政治统治思想与方略、经济措施、民族与对外政策、个人修养和为君素质等多个视角,全方位讲述并分析了唐太宗李世民作为中国封建社会一代明君的为君之法和治国之道。唐太宗这一历史人物以其鲜明的个性和富有创造性的行为,有力地影响着人类历史的发展进程。 课标要求: 列举“贞观之治”的主要表现,探讨唐太宗在推动中国封建社会发展中的历史作用。 教学要求: 基本要求:列举“贞观之治”的主要表现,感受唐太宗善于纳谏、用贤的优秀品质。 发展要求:理解唐太宗在推动中国古代社会发展中的历史作用。 说明:教学时可从政治、经济、民族关系与对外关系等方面去归纳“贞观之治”的主要表现,并从史实入手分析“贞观之治”对中国古代社会发展的重大作用。“玄武门之变”与“晚年的反省”二目为学生课外阅读内容。 【学情分析】 1、学生在初中八年级《历史与社会》上册第四单元第二课《汉唐盛世》中已学过有关唐太宗的知识,且平时多多少少也有看过关于唐太宗的影视作品,对唐太宗这一人物应该比较熟悉,这有利于教学的深入和目标的达成。 2、高二学生思维活跃,个性鲜明,主动参与意识较强,具备一定的知识储备和自主学习的能力。本课一些基础知识可以通过学生预习解决,突出重点难点的分析。 【教学目标】 1、知识与能力: 列举“贞观之治”的主要表现,探讨唐太宗的历史贡献,理解唐太宗在推动中国古代社会发展中的历史作用。 2、过程与方法: ①课前通过互联网等途径,查找历史资料,了解唐太宗,学会收集和处理历史信息的方法。 ②通过由学生设问,学生回答的方式,让学生展开合作探究,学会合作学习、探究学习的方法。 ③通过角色扮演,让学生实时体验,评说唐太宗对中国古代社会发展的作用,学会多角度地表达自己的看法。 3、情感、态度与价值观: 通过了解唐太宗善于用人、虚心纳谏、勇于改过等方面的诸多示例,感受唐太宗的优秀品质,并以此为借鉴,形成积极进取的人生态度和健全的人格。 通过唐太宗的民族政策,体会唐太宗在对待各民族问题上的平等态度和开放的胸襟。 通过借鉴唐太宗历史经验的学习,感悟这一历史人物给今天的我们所带来的启示,体会唐太宗留给后世的丰富的精神遗产。 【教学理念】 1、以课标为依托,立足教材,围绕主题重新整合课程资源,达成教学目标。 2、以学生为本,采用小组合作探究学习的方式。根据本节内容,初步拟定为“君臣关系组”、“君民关系组”、“民族关系组”与“对外关系组”等四大组。 3、通过猜想历史、探究历史、感悟历史三个板块,把三维目标的落实融会贯穿于整个学习过程。 【教学重、难点】 重点:“贞观之治”的主要表现。 难点:理解唐太宗在推动中国古代社会发展中的历史作用。 【教学流程】 教学总体设计思路:序幕→ 猜想历史→探究历史→ 感悟历史→ 尾声五大板块 具体分为:从“天平”引入——说说唐太宗可能采取的措施——自读教材,分组探讨,板书总结——录像导悟,活动体验,评价唐太宗——以古鉴今,深化提升。 【教学过程】 课前准备:要求学生通过阅读教材、浏览网络等媒体寻找有关唐太宗的资料。 (注意将影视作品混同于历史史实的问题,力避将影视作品中有关唐太宗这一人物的艺术演绎作为立论的依据,使人物的评说建立在真实可信的史实基础之上。) 一、序幕: 师:假如面前摆放一架天平,左盘放上 “江山”,右盘加上砝玛 “老百姓”,而定盘的“皇帝”就是天平的游码。我们经常说一个国家长治久安,繁荣富强,其实就是让天平处于平衡状态,如果天平中央的游码或右盘的砝码发生变动,都会使“江山”摇晃不已,甚至有可能使“江山”不保。中国两千多年的封建社会,每一个朝代就像一架天平,那么,请大家想一想,哪个朝代相对比较平衡? 生:汉朝、唐朝等。 师:在这些朝代中,比较突出的是唐朝。在唐朝长达一千多年的历史长河中,(二百八十九年)你最欣赏哪一位皇帝? 生:唐太宗、唐玄宗等。 师:今天,我们来聚焦唐太宗,了解唐太宗如何使天平处于相对平衡状态? 二、猜想历史: 投影历史档案: 隋朝末年,人民不堪忍受隋炀帝的暴刑,爆发了全国性的起义。618年,隋 朝贵族李渊建立唐朝。次子李世民,经过政权的争夺,最终基登成为唐朝第二任 皇帝。李世民执政初期,国家刚刚经过长期的战乱,国力疲惫,人民因饱受战乱 之苦,民心思安。

茫茫千里,人烟断绝,鸡犬不闻,道路萧条。 ──《贞观政要·纳谏》 师:面对这种现象,如果你是唐太宗,你准备从哪些方面着手稳固江山? 学生畅所欲言。教师引导学生阅读教材,了解唐太宗是从哪些方面着手稳固江山,并根据本节内容,将学生分为“君臣关系组”、“君民关系组”、“民族关系组”与“对外关系组”等四大组。学生参照课前准备与教师提供的多媒体信息,采取由学生设问,学生回答的方式,

皇帝 进行合作讨论,探究历史。 三、探究历史: (一)君臣关系组: 魏征去世时,唐太宗曾痛心地说:“夫以铜为镜,可以正衣冠,以古为镜,可以知兴替,以人为镜,可以明得失,联常保此三镜,以防已过。今魏征殂,遂亡一镜矣。” 唐太宗让画师在凌烟阁画了二十四名功臣的画像,其中包括我们比较熟悉的长孙无忌、魏征、房玄龄和杜如晦,还有尉迟敬德、柴绍、李靖、秦叔宝等,连一些有名的画家和书法家也榜上有名,如阎立本、欧阳询。

(二)君民关系组: 材料一:“天子者有道则人推而为主,无道则人弃而不用,诚可畏也。” “为君之道,必须先存百姓。” 材料二:“凡事皆须务本,国以人为本, 人以衣食为本……以不失时为本。” 材料三:“死者不可再生,用法务在简宽”.“贞观之初,志存公道,人有所犯,一一于法。” 材料四:唐太宗说:“通过科举考试后,天下英雄,都在我的掌握之中。” 材料五:唐太宗尤提倡儒学,对群臣说:“我只喜爱尧、舜、周、孔的道理,有了它好比鸟有翼,鱼有水,失去它就要死,不可暂时失去。” ——范文谰《中国通史》

(三)民族关系组: “自古帝王虽平定中夏,不能服戎、狄。朕才不逮古人,而成功过之,……自古帝王多疾胜己者,朕见人之善,若己有之。……朕常弃其所短,取其所长。……朕见贤者则敬之,不肖者则怜之,贤不肖各得其所。……朕践祚以来,正直之士,比肩于朝,未尝黜责一人。 ……自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一,故其种落皆依朕如父母。” ——《资治通鉴》

(四)对外关系组: 唐朝和世界的交往包括亚洲、非洲许多国家的使臣、留学生和艺人、僧侣来到唐朝,来到长安,使长安成了当时世界性的都城。为管理对外交往,唐朝政府还专门设鸿胪寺,负责接待工作。当时和唐朝交往密切的国家有七十多个。大批外国人的到来,给唐朝注入了许多新鲜的文化内容,如佛教、伊斯兰教。同时,唐朝的先进文化也向外传播,特别是对亚洲(朝鲜和日本)的影响尤其巨大。

经过合作讨论、探究交流,学生可能会提出以下问题: 君臣关系组: 唐太宗与魏征的对话说明了什么?唐太宗为什么把魏征比作一面镜子?为什么唐太宗听到“逆耳”的话感觉难受,但还是采纳呢?产生了什么作用? 君民关系组:据材料一、二、三,唐太宗意识到了什么问题的重要性?体现了什么思想? 结果如何?材料四、五体现了唐太宗什么样的治国思想? 产生什么影响? 民族关系组:唐太宗通过哪些方式改变“贵中华、贱夷狄”的观念?结果怎样?说明了什么? 对外关系组:唐太宗的对外政策有什么特点?表现在哪里?有什么作用?等等。 教师根据学生回答,可以适当补充、提升,板书归纳如下:

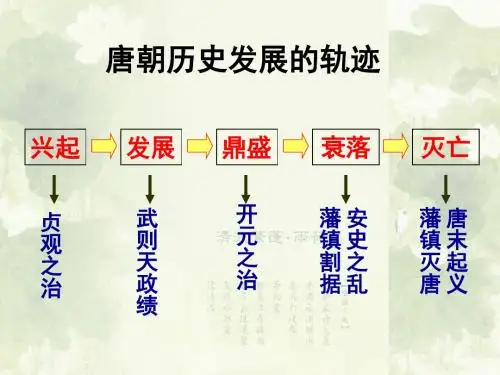

师:通过以上交流,我们可以看出:唐朝由初期的“乱”逐渐地走向了“治”,从而推 出“贞观之治”的内涵,即唐太宗在位的贞观年间,政治比较清明,经济得到恢复和发展,民族关系融洽,社会安定,国力增强,被史家誉为:“贞观之治”。

大唐盛世的奠基人——唐太宗

民惟邦本,慎用刑法 广开言路,克己纳谏 选贤任能,知人善任

文德治国,崇儒尊孔 以诚相待,民族融合 对外交流,兼收并蓄

贞观政绩 流芳千古 四、感悟历史: 师:通过学习,同学们对唐太宗的形象已比较清晰。有专家指出:唐太宗顺应国家统一的潮流,真正开创唐帝国,其在位期间出现“贞观之治”,促进经济的复苏乃至繁荣,而其纳谏和用人方面的突出优点,特别是其反思能力和自我批评的精神,为古代封建君王的楷模和典范。如何理解专家的这一点评,让我们进一步走近唐太宗,观看《上下五千年》的视频,体会唐太宗在推动封建社会发展中的历史作用。在观看之前,教师布置问题: 1、录像介绍了唐太宗哪些治国策略? 2、根据课前准备,请一位同学上台讲演唐太宗和魏征或其他大臣的故事。 3、请大家即兴扮演唐太宗,用第一人称叙述自己的功过。 生:讨论,表演,回答。 教师总结:唐太宗是中国封建社会的一代明君,是我国古代历史上非常杰出的政治家,对推动中国封建社会的发展做出了重大贡献。 ①他统治时期,能够汲取隋亡教训,居安思危,任用贤良,知人善任,虚怀纳谏,实行轻徭薄赋、疏缓刑罚的政策和文德治国的思想,大大完善科举制,对少数民族采取安抚、怀柔政策,对外采取积极友好开放的政策。 ②这一系列政策措施为唐王朝带来了政治清明、社会安定、生产发展、文化繁荣的升平景象,形成贞观之治的局面,为后世中国封建社会的顶峰——开元盛世局面打下了坚实的基础。 ③他一生的为君之道,特别是其晚年的反省和总结,也为封建统治者提供富有借鉴意义的思想。 因此,唐太宗对自己一生“功大过小”的评价是贴切的。 教师补充:评价历史人物要考虑:所处社会背景;功过两方面;对历史的影响;生产力标准等等。 五、尾声: 师:读史可以明智,我们要学会以史为鉴。通过本课的学习我们可以借鉴唐太宗哪些宝贵的历史经验?对我国的社会主义建设有什么借鉴意义? 生:思考,回答。 教师引导学生从多角度思考,如:用人原则、处理民族关系、对外交流、民生问题、法制问题等。 本课总结:本节课我们学习了唐太宗在统治时期形成的令后人津津乐道的“贞观之治”。