陈后金信号与系统第二版 第二章matlab

- 格式:docx

- 大小:39.74 KB

- 文档页数:7

“信号与系统”和“数字信号处理”的教学改革摘要:作者对“信号与系统”和“数字信号处理”两门信息类专业的核心课程的教学内容、教学内容、教学方式、教学手段、实验教学、考核方式等进行了改革尝试,提出了构建新的课程体系、优化整合教学内容的主体思路,并对相关具体内容进行了探索与实践。

关键词:“信号与系统”“数字信号处理”教学改革1.引言“信号与系统”和“数字信号处理”是电子信息类专业两门非常重要的专业基础课程,它们的概念和方法广泛应用于众多领域。

由于这两门课程在电子信息专业课程体系中起着承上启下的核心作用,教好这两门课程对学生打好专业基础、培养专业素质至关重要。

以“信号与系统”和“数字信号处理”这两门课程的基本理论为核心,我们研究如何处理两门课程的重叠部分,如何使两门课程的衔接得更好,如何达到较好的教学效果,等等。

我对两门课程进行了初步的教学探索,在教学体系、教学方法和手段、实验教学、考核方式等方面进行了改革的尝试。

2.课程改革的必要性和可行性“信号与系统”和“数字信号处理”两门课程目前存在的问题较多:两门课程安排在两学期,课程衔接不紧密;授课内容重复,内容配合得不好,没有形成一个有机的整体;数学分析量大;理论联系实际薄弱,原理、方法与应用脱节;课程的实践环节较少,实验内容较为陈旧,且各自应用重点不突出。

因此,对这两门课程的改革势在必行。

(1)两课课程的内容整合“信号与系统”课程和“数字信号处理”课程内容有部分重叠。

由于“信号与系统”课程中离散信号与系统分析内容与“数字信号处理”课程的内容有大篇幅重复,加重了两课的学时负担。

“信号与系统”课程和“数字信号处理”课程配合不好,没有形成有机的整体。

在总结长期的教学经验的基础上,我对两门课程的内容进行了归纳和整合。

从表1可看出,“信号与系统”课程中,强调连续信号与系统的时域频域分析,并把离散信号与系统的时域频域统一放在此课程的最后教授。

这是因为紧接着就会开设“数字信号处理”课程,“数字信号处理”中主要是离散信号与系统方面的应用。

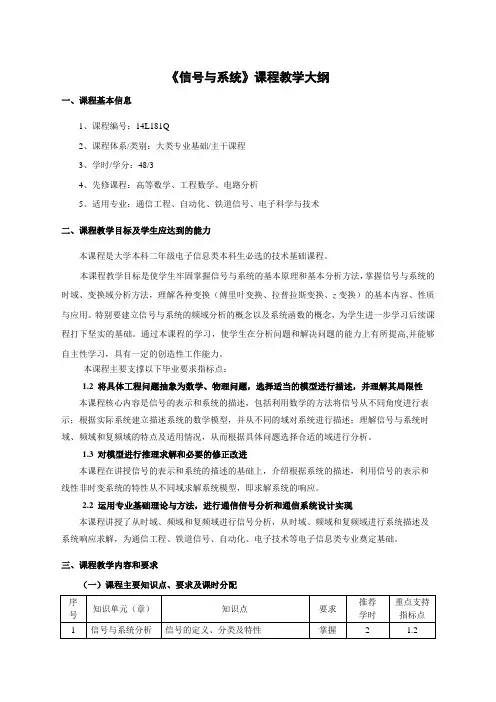

《信号与系统》课程教学大纲一、课程基本信息1、课程编号:14L181Q2、课程体系/类别:大类专业基础/主干课程3、学时/学分:48/34、先修课程:高等数学、工程数学、电路分析5、适用专业:通信工程、自动化、铁道信号、电子科学与技术二、课程教学目标及学生应达到的能力本课程是大学本科二年级电子信息类本科生必选的技术基础课程。

本课程教学目标是使学生牢固掌握信号与系统的基本原理和基本分析方法,掌握信号与系统的时域、变换域分析方法,理解各种变换(傅里叶变换、拉普拉斯变换、z变换)的基本内容、性质与应用。

特别要建立信号与系统的频域分析的概念以及系统函数的概念,为学生进一步学习后续课程打下坚实的基础。

通过本课程的学习,使学生在分析问题和解决问题的能力上有所提高,并能够自主性学习,具有一定的创造性工作能力。

本课程主要支撑以下毕业要求指标点:1.2 将具体工程问题抽象为数学、物理问题,选择适当的模型进行描述,并理解其局限性本课程核心内容是信号的表示和系统的描述,包括利用数学的方法将信号从不同角度进行表示;根据实际系统建立描述系统的数学模型,并从不同的域对系统进行描述;理解信号与系统时域、频域和复频域的特点及适用情况,从而根据具体问题选择合适的域进行分析。

1.3 对模型进行推理求解和必要的修正改进本课程在讲授信号的表示和系统的描述的基础上,介绍根据系统的描述,利用信号的表示和线性非时变系统的特性从不同域求解系统模型,即求解系统的响应。

2.2 运用专业基础理论与方法,进行通信信号分析和通信系统设计实现本课程讲授了从时域、频域和复频域进行信号分析,从时域、频域和复频域进行系统描述及系统响应求解,为通信工程、铁道信号、自动化、电子技术等电子信息类专业奠定基础。

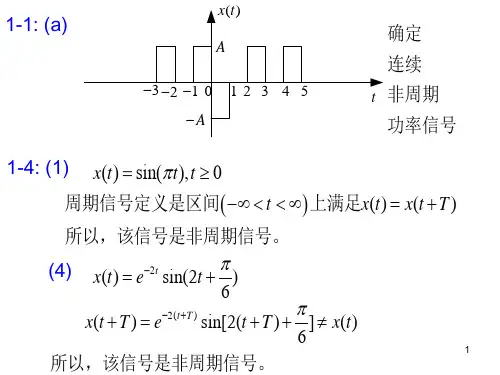

三、课程教学内容和要求(一)课程主要知识点、要求及课时分配(二)课程重点、难点1.信号与系统分析导论(2学时)重点:确定信号及线性非时变系统的特性。

难点:线性非时变系统的判断。

《信号与系统》课程教学大纲课程编号:课程名称:《信号与系统》参考学时:80 其中实验学时:16一、说明部分1.课程性质本课程是电子信息类的专业基础课,授课对象是大学本科二年级的学生。

2.教学的目的及意义本课程是一门重要的专业基础课,它为大学生进一步学习专业知识打下一个良好的基础,和开启学习新知识的大门。

通过本课程的学习使学生牢固掌握信号与线性系统的基本理论和基本分析方法,为进一步学习研究网络理论,通信理论,控制理论,信号处理与信号检测等学科内容打下必要的基础。

通过本课程的学习,使学生分析问题和解决问题的能力有所提高。

3.教学内容和要求本课程主要阐述信号的分类与描述,线性时不变系统的描述与特性,确定性信号的时域分析和频域分析,信号通过线性时不变系统的时域分析和变换域分析。

变换域分析分成三个部分,频域分析,复频域分析和Z 域分析,最后简单介绍系统的状态变量分析。

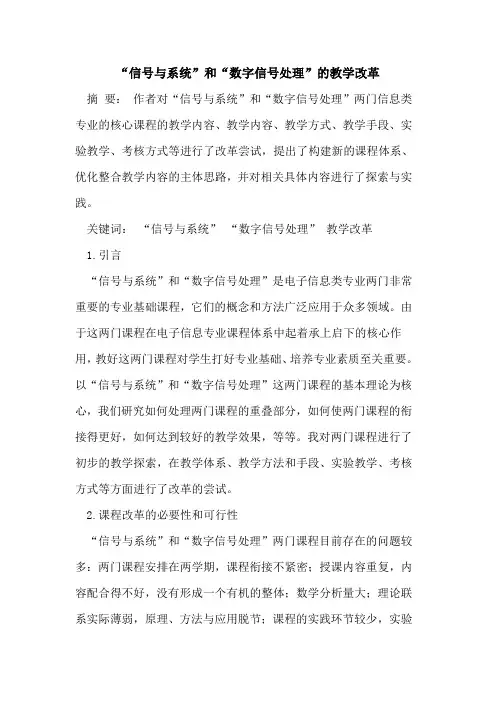

要求学生了解:1、信号与系统的基本概念,线性时不变系统的定义;2、常系数线性微分方程的建立与求解;3、周期信号的傅里叶级数展开及周期信号频谱,信号频带宽度的定义,傅里叶变换的基本性质;4、拉普拉斯变换与反变换,以及拉普拉斯变换的主要性质。

5、无失真传输的概念,理想低通滤波器的分类,调制与解调的原理。

6、离散时间系统差分方程的建立与求解;7、Z变换与Z反变换,Z变换的主要性质;8、连续时间系统状态方程的建立。

要求学生掌握:1、如何求连续系统的零输入响应和利用卷积积分求系统的零状态响应;2、如何利用傅里叶的基本性质求信号的频谱,抽样定理;3、利用电路元件的复频域模型来分析具体电网络,通过分析系统函数H(s)的零、极点,来判断系统的稳定性。

4、如何求离散系统的零输入响应和利用卷积和求系统的零状态响应5、利用离散系统的Z域分析求解差分方程,通过分析系统函数H(z)的零、极点,来分析系统的稳定性6、连续时间状态方程的求解方法。

4.教学重点、难点1、在连续系统的时域分析中,重点讲解系统的零输入响应和利用卷积积分求系统的零状态响0状态2、在连续系统的频域分析中,重点讲应;难点是如何利用冲激函数匹配法求系统的解系统傅里叶的基本性质,如何利用傅里叶的基本性质求信号的频谱,抽样定理;难点是频谱概念的建立及其物理意义3、在连续系统的复频域分析中,重点讲解如何建立元件的复频域模型,如何利用元件的复频域模型来分析具体电网络,通过分析系统函数H(s)的零、极点,来判断系统的稳定性。

《信号与系统》课程研究性学习手册姓名学号同组成员指导教师时间信号的时域分析专题研讨【目的】(1) 掌握基本信号及其特性,了解实际信号的建模。

(2) 掌握基本信号的运算,加深对信号时域分析基本原理和方法的理解,并建立时频之间的感性认识。

(3) 学会仿真软件MATLAB的初步使用方法,掌握利用MATLAB进行信号表示和信号运算。

【研讨内容】题目1:基本信号的产生,语音的读取与播放1)生成一个正弦信号,改变正弦信号的频率(可选择262,294,330,349,392,440,494,523Hz),观察波形变化,并听其声音的变化。

2)将频率为262,294,330,262,262,294,330,262,330,349,392,392,330,349,392,392Hz的正弦信号按顺序播放,听其声音的变化。

3)生成一个幅度为1、周期为2s、占空比为40%的周期矩形脉冲。

4)本组男生、女生分别朗读“信号是指消息的表现形式与传送载体”,并录音成wav格式,利用MATLAB进行音频信号的读取与播放,画出其时域波形。

【温馨提示】(1)利用MATLAB函数wavread(file)读取.wav格式文件。

(2)利用MATLAB函数sound(x, fs)播放正弦信号和声音信号。

【题目分析】产生正弦信号y=2*sin(w0*t+p),角频率:w0,初始相位为p。

查资料知道占空比含义在一串理想的脉冲周期序列中(如方波),正脉冲的持续时间与脉冲总周期的比值。

用 y=square(2*t,50)产生生成一个幅度为1、基频为2Hz、占空比为 50%的周期方波。

用audiorecorder和audioplayer函数分别录制声音和播放声音。

【仿真程序】A=1;w0=2*pi; phi=pi/6;t=0:0.001:8;xt=A*sin(w0*t+phi);plot(t,xt)w0=1; p=pi/6; y=2*sin(w0*t+p);plot(t,y,'r');grid on;title('角频率为1,初相为pi/6 的正弦波');sound(100*y,fs)%100 %*yt=0:0.01:20;axis([0,20, -2,2]);hold; grid;y=square(2*t,50);plot(t,y,'r');title('幅度为1、基频为2Hz、占空比为50%的周期方波');[y1,fs]=wavread('C:\Users\liyifan00\Desktop\xinhao.wav');sound(y1,fs);t=(1:length(y1))/fs;plot(t,y1)[y1,fs]=wavread('C:\Users\liyifan00\Desktop\xinhao.wav'); sound(y2,fs);t=(1:length(y2))/fs;plot(t,y2)【仿真结果】【结果分析】提示:应从以下几方面对结果进行分析:(1)随着正弦信号(角)频率的变化,其波形有什么变化,听到的声音又有变化?它们之间有什么关系?频率增大时,图形变密集,声音变快。

主讲人:陈后金电子信息工程学院数字信号处理Digital Signal Processing全通滤波器与最小相位系统◆全通滤波器及特性◆最小相位系统定义◆全通滤波器的应用◆最小相位系统应用定义:系统函数零点和极点都在z平面单位圆内的因果系统称为最小相位系统。

记为H(z)。

min在具有相同幅频特性的同阶系统中,最小相位系统具有最大的相位,最小的延时。

1110.4()10.9z H z z −−+=+例:试判断因果系统H 1(z )和H 2(z )哪个是最小相位系统,画出它们的幅度响应和相位响应。

12110.4()10.9zH z z −−+=+解:在单位圆内11/0.4 2.5z =−=−20.4z =−因果系统H 1(z )的零点为因此,H 2(z )是最小相位系统因果系统H 2(z )的零点为120.9p p ==−两个因果系统具有相同的极点在单位圆外p h a s e0.2π0.4π0.6π0.8ππΩ1110.4()10.9z H z z −−+=+例:试判断因果系统H 1(z )和H 2(z )哪个是最小相位系统,画出它们的幅度响应和相位响应。

12110.4()10.9zH z z −−+=+解:幅度响应相同最小相位系统的相位最大00.5ππ2468ΩH 2H1幅度响应例:某实系数因果稳定系统的系统函数H (z )为110.4()10.9zH z z−−+=+解:由于系统的零点为z = −2.5,故不是最小相位系统。

试求与其幅度响应相同的最小相位系统。

11110.410.4()10.910.4z z H z z z −−−−++=++H min (z )(z )H min (z )(z )解:1min 110.4()10.9zH z z−−+=+j (e )1A Ω= j j min (e )(e )H H ΩΩ∴=故与H (z )幅度响应相同的最小相位系统为11110.410.4()10.910.4z z H z z z −−−−++=++)()()(min z A z H z H m =实系数因果稳定系统的H (z )都可表示为x [IIR 数字滤波器)()()(min z A z H z H m =实系数因果稳定系统的H (z )都可表示为证明:设系统H (z )只有一个零点z =a (|a |≥1)在单位圆外,即H (z ) = H 1(z ) (z −a )**()()(/) /z aH z H z z a z a−=−−111H min (z )A 1(z )min )4.0)(3.0()2)(25.0()(−−−−=z z z z z H =A (z )(0.25)(2)1/2()(0.3)(0.4)1/2z z z H z z z z −−−=−−−例:将表示为最小相位系统和全通系统。

中北大学信息商务学院毕业设计开题报告学生姓名:学号:学院、系:专业:设计题目:基于Matlab的实时声信号采集与谱分析设计指导教师:2010年 12月 10日毕业设计开题报告1.结合毕业设计课题情况,根据所查阅的文献资料,撰写2000字左右的文献综述:文献综述1.1数据采集系统的概述数据采集(daq)是指从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采非电量或者电量信号,送到上位机中进行分析处理。

数据采集一般是从一个或多个信号获取对象信息的过程。

声音采集是指将采集到的声信号转换成数字量,并由计算机进行存储、处理、显示或打印的过程,相应的系统称为声音采集系统[1]。

声音采集系统是众多多媒体的重要组成部分,也是众多高科技科研项目的重要模块。

如何高速、真实的采集信号,是这项技术的核心[1]。

随着信息技术的高速发展,声音采集的相关技术应用越来越广泛,它己渗透到地质、医药器械、雷达、通讯、遥感遥测等各个领域,为数据的后期处理提供了良好的基础[2]。

20世纪60年代以来,随着计算机和信息技术的飞速发展,数字信号处理技术得到迅速的发展。

数字化是当前信息领域发展的一大趋势,以至于对计算机芯片的运算能力,尤其是对数字信号的处理能力要求大大提高。

传统的单片机如INTEL公司的MCS51系列8位单片机及MCS96系列16位单片机尽管能够胜任大多数电子产品的控制要求,但对常见的滤波,变换,频谱分析,相关运算,尤其是对有关图像信息处理,通信的信号处理却显得力不从心。

在这种背景下,DSP应运而生[3]。

DSP(数字信号处理器)是一种高速专用的微处理器,DSP芯片建立在数字信号处理的各种理论和算法基础上,专门完成各种实时数字信息处理,DSP系统所选用的算法是经过各种实践检验的通用算法的组合和改进而来,它的运算功能强大,专门处理以运算为主,不允许延迟的实时信号;它有特殊的寻址方式,可高效的进行FFY运算;灵活的输入输出接口和片内输入输出管理;有高速的并行数据处理算法的优化指令集,修改,升级都很方便;灵活的使用C语言或汇编语言编程;集成化程度高,成本低,可靠性好,硬件简化,有完整的开发和调试工具,开发周期短。

52页例2-13

>> %program2-8

>> t=-3:0.001:3;

>> ft=tripuls(2*t,4,0.5);

>> ft1=tripuls(2*t,4,0.5);

>> subplot(2,1,1)

>> plot(t,ft1)

>> title('f(2t)')

>> ft2=tripuls((2-2*t),4,0.5);

>> subplot(2,1,2)

>> plot(t,ft2)

>> title('f(2-2*t)')

53页例2-14

>> %program2_9 the energy of exponential sequence

>> k=0:10;

>> A=1;a=-0.6;

>> fk=A*a.^k;

>> W=sum(abs(fk).^2)

W =

1.5625

-3-2-10123

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

f(2t)

-3-2-10123

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

f(2-2*t)

54页例2-15

function yt = f2_2(t)

yt=tripuls(t,4,0.5);

%program2_10 differentiation

h=0.001;t=-3:h:3;

y1=diff(f2_2(t))*1/h;

plot(t(1:length(t)-1),y1)

title('df(t)/dt')

-3-2-10123

-1.2

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

df(t)/dt

%program2_11 integration

t=-3:0.1:3;

for x =1:length(t)

y2(x)=quad('f2_2',-3,t(x));

end

plot(t,y2)

title('integral of f(t)')

-3-2-10123

0

0.5

1

1.5

2

2.5

integral of f(t)

48页图2-2

>> %program2_1 decaying exponential signal

>> A=1;a=-0.4;

>> t=0:0.01:10;

>> ft=A*exp(a*t);

>> plot(t,ft)

012345678910

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

48页图2-3

>> %program2_2 sinusoidal signal

>> A=1;

>> w0=2*pi;

>> phi=pi/6;

>> t=0:0.001:8;

>> ft=A*sin(w0*t+phi);

>> plot(t,ft)

>>

012345678

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

>> %program2_3sample function

>> t=-3*pi:pi/100:3*pi;

>> ft=sinc(t/pi);

>> plot(t,ft)

-10-8-6-4-20246810

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1