从彩绘玻璃看哥特式艺术的审美特征

On the Aesthetic Fature of Gothic Art from Stained Glass

周 志 Zhou Zhi

内容摘要:彩绘玻璃是窗户装饰的一种工艺,在中世纪时期是哥特式教堂建筑不可缺少的组成部分。本文试图从彩绘玻璃的材质与光线之美、色彩之美、窗户结构的发展以及人物形象的演变这四方面入手,由远及近、从宏观到微观地具体分析彩绘玻璃所体现出来的哥特艺术之美。

关键词:彩绘玻璃、哥特式、教堂、窗户

彩绘玻璃(Stained Glass),也有的翻译成彩色玻璃、镶嵌玻璃,是窗户装饰的一种工艺。简单来说,即先用铅条编连成各种抽象的轮廓,然后再用小块的染色玻璃拼接彩绘而成,所以带有单线平涂似的绘画意趣。[1]彩绘玻璃窗在罗马风式建筑中便已经有所运用,但是早期罗马风式建筑因为内部光线较暗,为了更好的采光,多用淡色玻璃,甚至无色玻璃,纹样也较简明,大多为抽象纹样或植物纹样。到哥特式建筑诞生之后,为了便于采光,窗户不仅数量增多,而且面积加大,几乎占据

了建筑的全部壁面,这就使得教堂内部惯用的装饰手法——壁画和壁面镶嵌再无用武之地。但大面积的窗户却为中世纪工艺匠师们提供了一个施展绝技的空间,并导致了彩绘玻璃工艺的兴起。尤其是到了公元13世纪和14世纪,彩绘玻璃窗已成为哥特式教堂建筑不可缺少的组成部分。本文试图从彩绘玻璃的材质与光线之美、色彩之美、窗户结构的发展以及人物形象的演变这四方面入手,由远及近、从宏观到微观地具体分析彩绘玻璃所体现出来的哥特艺术之美。

注释:

[1]张夫也:《外国工艺美术史》,中央编译出版社,北京,1999,第395页。

[2]Without the light of the sun, the stained-glass windows of Gothic churches lose all their life. 参见Helen J.Dow, “The Rose-Window”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, V o l .20, N o .3/4. (Jul.- Dec.,1957), pp. 248-297.

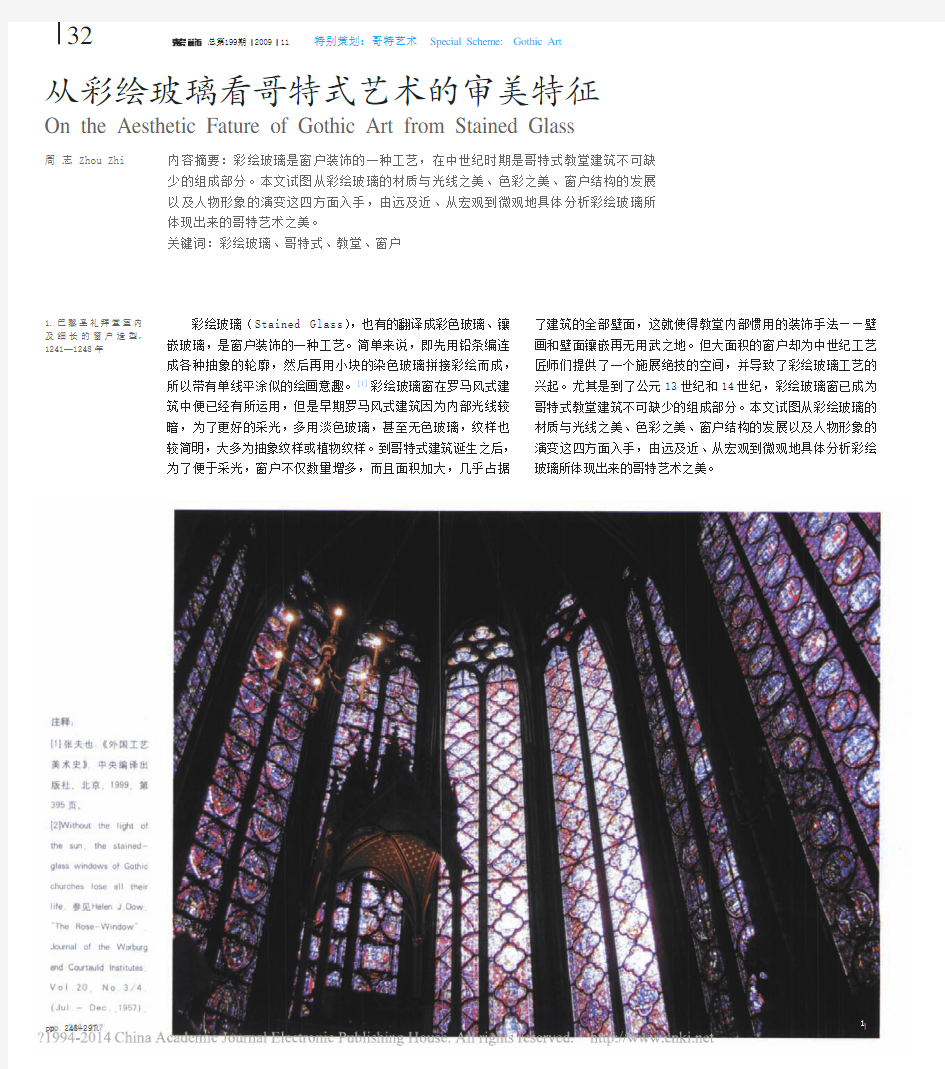

1.巴黎圣礼拜堂室内及细长的窗户造型,1241—1248年

一、材质与光线之美

“没有了阳光,哥特教堂中的彩绘玻璃窗也就失去了它的全部意义。”[2]玻璃是一种具有折光反射作用的物质,它从诞生时起就与光线结下了不解之缘。同时,尽管几乎所有的原始宗教,特别是在创世神话中都突出了“光”(光明)与世界同时诞生以及象征世界秩序的特殊意义,但是光在基督教信仰中的象征意义更加特殊,而且在中世纪时期逐渐在神学家和哲学家的努力下演变成为基督教神学美学的思想基础。彩绘玻璃在中世纪这个时期的产生与盛行并不是偶然的,玻璃这种材质与光之间的关系恰好形成了一种材质的象征性。[3]

彩绘玻璃尽管是为宗教服务的,但是它毕竟是一门艺术,在它身上体现着深邃而丰富的美学意义,它不仅仅与宗教象征含义之间联系紧密,更为重要的是它适合了人类内心的情感需求。从材料上来看,玻璃这种透光的材质从它一诞生起就注定与光结下了不解之缘。但是,在古代,光的意义和象征性远没有中世纪那么明确,从古埃及人到古希腊和罗马人,似乎都没有形成把玻璃与光联系起来的观念。中世纪以后,基督教神学思想与新柏拉图主义的结合促进了光的美学思想的大发展,光逐渐成了上帝绝对之美的化身。而彩绘玻璃窗的出现,恰好担当了上帝之光与凡世之间桥梁的作用。

今天的视觉知识告诉我们,通常人们所看到的事物都是物体在视网膜上所呈的倒像的映像。而中世纪的人们却认为这些事物具有主动性,拥有巨大的能力。光线在基督教中一直被看作是上帝所赐,人们在所有造物中寻找神圣光线的痕迹实际上也就是寻找上帝的痕迹。在旧约里,光伴随着善,而黑暗则意味着神的愤怒。《创世记》中的第一句话便开篇明义地向阅读者宣告:“地是空虚混沌,渊面黑暗;……神说:‘要有光’,就有了光。”[4]新约中则更加直接地暗示了上帝的本质:“生命在他里头,这生命就是人的光。光照在黑暗里,黑暗却不接受光……那光是真光,照亮一切生在世上的人。”[5]这样一来,光就作为一个重要概念进入了美学之中,并成为中世纪盛期美学的核心观念之一。这样,彩绘玻璃窗所体现出来的光耀之美对于中世纪的大多数人来说就成为了对上帝本性的暗示,也是能够与上帝沟通的一座桥梁。

在这种感知论视觉美学理论的影响下,彩绘玻璃艺术所凸现出来的光线的作用,自然而然地被罩上了一层神圣的外衣。这是因为,在早期基督教和罗马式风格时期,教堂内的光源主要是依靠烛光,但是哥特式风格却是通过采进阳光这一过程,使室内呈现灿烂的景象。在当时的所有艺术类型之中,只有在哥特式教堂中巨大的彩绘玻璃画其接受的光线是直接的,这也是其他艺术媒介不能达到的光线效果。正如H a y w a r d所说,没有其他任何一种艺术能像彩绘玻璃那样直接地受到环境的影响,因为它的美感就存在于光照之中。[6]就这样,建筑师便可以通过将阳光转化为五光十色的光谱来控制室内光,使光线完全根据设计师的预定要求射出。(图1)

可见,在整个哥特式艺术体系中,彩绘玻璃在传达宗教思想方面起着不可替代的作用。因为哥特式大教堂是针对一个个信徒而建造的,其核心目的是要宣扬救赎的思想,因此,令信徒感受

到与上帝之间的交流是教堂建筑的主要目的。这种双向式的交互

过程正如布鲁斯·雪莱所形容的:“中世纪哥特风格大师们试图

用石头和玻璃来描绘人类的宗教核心问题。他们想描绘一种张力,

一方面是人立志达到天国的高度;另一方面是神屈尊向卑微者讲

话。因此,哥特式运动是双向的。柱子、拱门和尖塔,像一排排

准备升至天空的火箭一样连为一体,指向高空。另一方面,神的

荣光透过色彩斑斓的铅框玻璃窗与卑微者相遇。这就是建筑大师

们融人类理性与神的启示为一体的版本。”[7]于是,窗户上的彩

色玻璃以及它所透射出来的光,就成了信徒们接近上帝的神圣通

道,彩绘玻璃艺术也就通过光的魅力传达出了基督教思想的核心

理念。

到了13世纪中后期,光学理论的发展逐渐改变了人们的

视觉经验和观看方式。英国牛津大学的首任校长格罗斯泰斯特

(Robert Grosseteste,1168—1253)写过一部《论光》的著作

(D e L a c e),他致力于沟通观察和理解,发展了光的“入射”理

论,其对折射之光的理解已初涉“物理学”的基本原则了。[8]格

氏的学生罗吉尔·培根(R o g e r B a c o n,1212—1294)是一位

更具实验意识的开放学者,他清晰了解只有实验方法才能给科学

以确实性。他对光学尤其感兴趣,其阐述已经涉及了许多透视学

和光学的理论,例如他对光的折射和反射等光学性质就进行了详

尽叙述,探索了光线透过人眼玻璃体中透明物体时所形成的折射

现象。这些光学科学家从理性和科学角度对光的作用进行的研究

和论述,不仅体现了13世纪人们试图调和信仰之光与理性之光

的努力,客观上也促进了光学技术的进一步发展。值得注意的是,

这里提到的这些科学家都是教会人士,包括格罗斯泰斯特和培根。

生活在一个主教教堂大兴土木的时代,他们却如此强烈地关注光

学及相关学科显然并不仅仅是一个巧合,他们极可能受到了从庄

严的彩色玻璃窗涌入的光线的影响。 卡米尔认为:“视觉的这种

摄入(入射)模式与接受性认知概念不仅改变了艺术家们进行观

看的方式,而且还改变了他们创造形象以及人们看待这些形象的

方式。 这样在主体与客体之间,在观看者与被看者之间就确

定了一段至关重要的距离, 现在观看就意味着从外部世界中

直接获取有关该物体的知识。”[9]同时,他指出,对光线折射现

象的探索改变了彩绘玻璃的表现方式。彩色玻璃制造技术向更高

透明度的改进趋势,反映出了此时人们开始希望通过增加透光度

而使更多的空间得以呈现。这方面的一个明确例证就是氧化银着

色剂的发明。 [10]

二、色彩搭配之美

色彩也是彩绘玻璃自身魅力得以传达的重要途径之一。哥特

式彩绘玻璃最为典型的色彩就是蓝色与红色,蓝色与红色的组合

搭配除了具有明确的宗教象征意义之外,在色彩对比与调和的基

本原则上也非常适合人的视觉感受。尤其是在圣丹尼斯修道院和

沙特尔大教堂的彩绘玻璃上,蓝色与红色的搭配更是产生出一种

冷色的、四散弥漫的神秘光芒。此后,这种红-蓝色组合成为哥

特式彩绘玻璃的基本色彩模式并广泛流传开,延续了大约上百年

的时间,并且在巴黎圣礼拜堂内达到了色彩运用的极致。可以说,

[3](美)威廉·弗莱

明:《艺术和思想》,吴

江译,上海人民美术出

版社,2000,第216页。

[4]创世记 1:2-3。本

文中所引用圣经文字的

中文翻译文本均依据中

国基督教协会统一印发

中译本:《新旧约全书》

(和合本),南京,1986。

[5]约翰福音1:4-5,9。

[6]No other art is so

directly affected by its

environment, for stained

glass owes its artistic

existence to light. 参

见J a n e H a y w a r d,

“Painted Windows”,

T h e M e t r o p o l i t a n

Museum of Art Bulletin,

New Series, Vol.30,

No.3, Stained Glass

Windows. (Dec.,1971-

J a n.,1972),

pp.98-101.

[7](美)布鲁斯·雪莱:

《基督教会史》,刘平译,

北京大学出版社,2004,

第215页。

[8]肖巍:“‘光’:从象

征到理性——中世纪

自然哲学的一个案例”,

《自然辩证法通讯》,

1998.3,第24—30页。

[9](美)迈克尔·卡米

尔:《哥特艺术——辉煌

的视像》,陈颖译,中国

建筑工业出版社,2004,

第23—25页。

[10]同上书,第43—44

页。

的组合搭配。

以蓝色和红色这样的单纯色彩作为彩绘玻璃的主色调,一方

面是由于当时的染色技术的限制,另一方面也与当时的艺术家追

求一种更具有象征性意义的纯色有关,因为彩绘玻璃这种为宗教

服务的艺术不可避免地要运用象征性色彩。在基督教义里,蓝色

代表天国的颜色,又表现忠诚、信念、真实、贞洁,因此它也象

征着圣母玛利亚,她所穿着的蓝色披风就如同宽广的蓝天一样护

卫着信徒们,这个传统在西方艺术里一直保持了下来,潜移默化

地影响着西方人的观念,一直到今天。包豪斯色彩理论家伊顿认

为:“蓝色是一种捉摸不到的东西,然而又作为透明的气氛出现。

蓝色以信仰的颤动把我们的精神召唤到无限遥远的精神境界。蓝

色对西方人意味着信仰。”[11]当我们在教堂内部观看彩绘玻璃窗

上的蓝色时,在黑色的背景下,象征纯洁信仰的蓝色就像远方来

的一线光明那样闪耀。而红色则是神圣化的色彩,在希伯莱语中,

红色和血这两个词是同源的:红色是“dm”,血为“dom”,因此,

红色在基督教义中象征上帝之爱和基督与圣徒的流血牺牲。耶稣

和圣徒的衣着均以红色为主,就体现了红色的这种象征性。

当然,红色和蓝色在哥特式教堂彩绘玻璃窗上从来也没有

单独地运用过,它们总是相互配合、并列在一起使用。当两种

色彩并置在一起的时候,自然会产生出相互对比和相互调和的

关系。红色与蓝色的对比关系体现在两个方面:冷暖对比与色

相对比。首先,从色彩的冷暖对比来看:红色与蓝色是冷暖对

比的两个极端:红色是最暖色,而蓝色是最冷色。因此,红色

与蓝色的色彩组合方式就使得画面的冷暖色反差非常强烈。伊

顿指出,冷暖对比包含了提供远近感的因素,在相同明度的冷

色调和暖色调中,暖色向前而冷色退后。同样明度的蓝绿色和

红橙色衬以黑色背景观看时(正如彩绘玻璃上所显示的效果),

蓝绿色后退,红橙色前进。此外,日本色彩学家大智浩指出,

冷暖对比需要由一方作主角,另一方作配角,附属之,方能得

到统一与秩序,整个性格才能明了。[12]以沙特尔大教堂为代表

的彩绘玻璃艺术正是遵循了这个规律,其以蓝色背景为统领,

红色为点缀,其他色彩为辅助。[13](图2)此外,从色彩的色

相对比来看:色相对比是由未经掺合的色彩以其最强烈的明亮

度来表示的,黄、红、蓝就是极端的色相对比例证。美学家艾

柯在《美的历史》一书中认为,中世纪的艺术以运用原色见长,

色区明确,不兴暗示,诸色错落,以整体的协调发光,不将颜

色包藏于明暗对照之中,也不让颜色溢出人物形体轮廓。这实

际上就是对彩绘玻璃色相对比方式的一种阐释。[14]

有趣的是,蓝色与红色除了具有明确的对比关系之外,还具

有相互调和,趋于统一的的趋势。尽管纯粹的蓝色与红色并非是

一对互补色,但是当它们并置在一起的时候,蓝色就会从红色中

吸取了一些补色(绿色)而呈现出蓝绿色,而红色也会从蓝色中

吸取补色(黄色)而呈现出橙色。这样,红橙和蓝绿就形成了一

对互补色,这种色彩上的变化直接表现为对二者冷暖关系的调和,

并最终导向了两者的协调统一。哥特式时期彩绘玻璃艺术对蓝色

与红色的运用就建立起了这种微妙的平衡感,彩绘玻璃的工匠们

巧妙地平衡了蓝色、红色以及绿、黄、褐等辅助颜色之间的关系,利用它们在面积、明度等多个色彩要素方面的差别,明确了作为主调者与其附属者的关系。这种在统一和谐中充满了丰富变化的色彩效果成为那些没有留下姓名的彩绘玻璃工人留给我们的巨大财富,即使到今天,仍然能够给我们的色彩构成与设计以深刻的启迪。

这种情况在13世纪下半叶之后发生了变化,此时的彩绘玻璃开始给人以更为明亮透彻的总体感觉。在这种情况下再运用黄色与橙色等亮度较高的色彩,就不会再显得突兀了。此时,总体偏向暗色调的红—蓝色彩大大减少,不再是画面的主导色彩,而是让位给了辉煌的金黄色,这样,整个画面的色调也必然会随之变得淡雅,例如法国埃夫勒大教堂、鲁昂圣旺修道院教堂以及英国约克修道院14世纪以后的彩绘玻璃作品。此后,对鲜明发光的金黄色的运用成为哥特式晚期彩绘玻璃色彩的显著特征,15世纪以后更是成为统治性的色彩。这是一方面是出于透光度的需求,同时也是玻璃工匠们在具体制作过程中所采取的色彩配置方案。就这样,从总体上来看,13世纪下半叶以后的彩绘玻璃色彩变得比较单纯,不再像早期窗户的色彩那么繁复,色彩之间的密度也

有所降低,特别是红色、金色、黄色等色彩闪现出非常突出的活力。

这种趋势随着教堂室内光照程度的提高,一直持续到中世纪晚期和文艺复兴早期,从而带来了完全不同的光线效应和色彩效果。 [15]三、窗户结构的发展

建筑史学家格罗德兹基十分关注哥特式建筑中窗户的重要性,他指出,哥特建筑各个阶段的特征是在19世纪中叶根据窗户的形式和相关的设计确定的。[16]哥特式建筑中厚实墙壁逐渐减少的结果意味着玻璃窗渐渐取而代之,窗户在取代墙壁而成为建筑重要组成因素的同时也拓展了自身的装饰发展空间,彩绘玻璃的诞生就适应了窗户结构的这些发展。哥特式教堂内玻璃窗的两个基本结构就是尖拱窗以及圆形窗(包括由其演化出来的玫瑰花窗),这两个形状的窗户互相搭配,形成了千变万化的无数种组合方式,这也是彩绘玻璃之美和哥特式教堂内部空间之美的重要来源。

1. 尖拱窗的演变

在哥特式教堂建筑的早期阶段,源自于罗马风式建筑中的龛状窗户是窗户结构的主要特征。窗户只是在墙面上简单凿出一个几何图形,然后砌成一种石板镂空式的窗框。从圣丹尼斯修道院教堂和英国坎特伯雷大教堂的窗户来看,基本上都是单一的尖拱

[11](瑞)约翰内斯·伊顿:《色彩艺术》,杜定宇译,上海人民美术出版社,1985,第102-103页。

[12](日)大智浩:《设计的色彩计划》,陈晓译,大陆书店,台北,

1970,第110页。[13]Robert Sowers, “O n t h e B l u e s i n

Chartres”, The Art

Bulletin , Vol. 48,

No. 2. (Jun., 1966), pp.218-222.

[14](法)艾柯:《美的历史》,彭淮栋译,中央编译出版社,北京,2007,第100页。[15]James R.Johnson, “The Stained Glass Theories of Viollet-Le-Duc”,The Art Bulletin,V

ol.45,No.2(Jun.,1963)

pp.121-134.

[16](德)路易斯·格罗德兹基:《哥特建筑》,吕舟、洪勤译,中国建筑工业出版社,北京,2000,第106页。

2.“基督的一生”之窗局部,沙特尔大教堂,1150年

3.哥特式大教堂窗户形状的不断演变(由左至右,由上至下:⑴坎特伯雷大教堂;⑵沙特尔大教堂;⑶巴黎圣母院;⑷亚眠大教堂;⑸博韦大教堂;⑹巴黎圣礼拜堂)

窗结构,与罗马风建筑相比,只是单纯地扩大了窗户的面积。这虽然只是哥特式教堂中窗户的初级形态,但宽大的窗户面积可以说已经奠定了后来哥特式教堂窗户的结构基础。

到了盛期哥特式阶段,在最典型的教堂建筑代表沙特尔大教堂中,尽管开凿窗户的方式仍然是在墙面上镂空式的处理,但是由于建筑师增大了高侧窗的尺寸,因而使得室内获得了更多的光线。同时,在窗户结构上则进一步演化出来了一个眼洞窗(oculus)加两个尖拱窗(lancet window)这一基本组合格局,这种三窗一体的组合单元很好地适应了墙壁的形状,不仅为玻璃窗提供了最大限度的空间,也最大限度地节省了砖石结构。在未来的一百多年里,这种组合将成为所有哥特式教堂窗户的基本模式。格罗德兹基认为:“由一个富于变化精心制作的玫瑰窗和位于其下的

两个尖券窗组成的窗单元是沙特尔大教堂窗户的基本结构。从此,哥特式教堂的室内空间开始以充满力量感的强烈的光线形成的造型为特征。”[17]自此开始,兰斯、布尔日、巴黎圣母院等大教堂都采用了这种大尺寸高侧窗以及眼洞窗加尖拱窗组成的窗单元结构,并加以丰富和发展。亚眠大教堂发展出了由四个或六个尖券窗层层顶起一个圆窗的更加复杂的结构。博韦大教堂内唱诗班席上方的高窗更为复杂,在两个尖券窗的上方又延伸出了两个小的圆窗,再由这两个圆窗顶起上面的大圆窗,并且在这种做法的基础上进一步拔高了窗户的高度。这些令人眼花缭乱的窗户结构充分展示了盛期哥特式教堂建设者们的建筑智慧和独特的审美眼光。而彩绘玻璃也正得以在这样的结构基础上大放异彩。

13世纪下半叶,哥特式建筑风格发展到了顶峰。此时的西方建筑师发明了条饰窗格(bar tracery),便不再把墙壁的石材表面凿出某种形状的孔,而是把玻璃镶入细长的石头窗棂内。对

这种窗棂结构的运用在巴黎圣礼拜堂里发展到了顶峰。这种不可

思议的高窗所形成的视觉效果来自于室外坚固的扶壁以及所采用的铁屋架技术。此后,由沙特尔大教堂奠定下来的基本窗格结构就像逐渐生长、吐出蔓藤的植物,渐渐突破了外包形状的限制。哥特式教堂窗户的结构之美到此时已被发挥得淋漓尽致,令人叹为观止。(图3)

到14世纪初,以卡尔卡松圣纳泽尔教堂(C a r c a s s o n n e Saint-Nazaire)为代表的一些教堂建筑内从地面到拱顶的墙体被最大限度地掏空。另外,开了窗洞的上层拱廊变得相当的高,往往和高侧窗结合在一起。然而,其整体效果远不同于在13世纪的教堂里所体验到的那种。因为有着生动颜色的彩色玻璃几乎到处被灰彩饰(grisaille)装饰的玻璃窗格所代替,需要保留色彩的部分则使用色调更淡的玻璃。自此,灰彩饰在随后的一个半世纪里成为大教堂玻璃窗制作的主要手法。这种利用无色玻璃与铅条的组合来形成抽象纹样的一种玻璃窗装饰手法在更大程度地保证室内空间的透光性之余,实际上还可以更大程度地展现窗户的结构线条之美。1355年修建的亚琛大教堂唱诗班席部分的玻璃窗就是一个典型代表。结果,大片的光线被不再那么高的立面所强化,因为它使光源更靠近地面。换言之,“哥特建筑盛期的建筑师们所钟爱的巨大、感人、奇妙的室内空间,这时让位给了通透性,或通过光线使体量‘消失’。” [18]

2. 玫瑰花窗的演变

玫瑰花窗(rose window)[19]

,一般安置在大门入口处的上方,

除了西面正门之外,还出现在横厅南、北门上。它是哥特式建筑中重要的组成部分,也是最能够展现哥特式风格的艺术形式之一。从教堂内部看,五彩斑斓如万花筒一般的玫瑰花窗视觉效果极为惊人,几乎吸引了观众的全部目光,仿佛真的成为了一扇向天国敞开的窗户。

4.哥特式时期玫瑰花窗的演变(由左至右,由上至下:⑴博韦圣埃蒂安教堂北部横厅玫瑰花窗;⑵圣丹尼斯修道院西面玫瑰花窗;⑶拉昂大教堂西面玫瑰窗;⑷拉昂大教堂北面玫瑰窗;⑸沙特尔大教堂南面玫瑰窗;⑹巴黎圣母院北面玫瑰窗;⑺图尔大教堂北面玫瑰窗;⑻塞斯大教堂横厅北面玫瑰窗)

[17]同[16],第59页。[18]同[16],第196页。[19]玫瑰窗(r o s e w i n d o w)这一名称实际上是在17世纪的时候才开始使用的。最初的牛津英语词典中称这种窗户为“车轮窗”或“菊花窗”(“catherine-wheel”and“marigold-w i n d o w”),而“玫瑰”这个名字则显然更加浪漫。参见Helen J.Dow, “The Rose-Window”, pp.248-297.

玫瑰花窗最典型的造型特征有两个:即圆形的外轮廓与内部放射状的辐条。简单的圆形窗或称“眼洞窗”在很早的时候就已经在西方的建筑上出现,主要作用是引入光线。真正意义上的玫瑰花窗的产生与流行要到了12世纪,法国大教堂的建造热潮促进了圆形窗户装饰作用与采光功能的分离,而彩绘玻璃技术的提高也丰富了传统圆形窗的艺术表现手法。法国最早的玫瑰窗主题出现在1135年修建的博韦圣埃蒂安教堂横厅北部,放射状的辐条被雕刻为细长的立柱形状,外形好似一个轮子,这一处理手法影响了此后很长一段时期内玫瑰窗的结构特征。此后,这种轮辐状窗户又出现在圣丹尼斯修道院教堂上。而1180—1190年间制作的拉昂大教堂西立面的玫瑰窗则成为标志性的作品,严谨的数字化分割设计与协调的比例关系令整扇窗户显得极为庄重浑厚。自此,玫瑰窗在哥特式教堂中的重要地位保持了达百余年之久,它不仅成为影响室内外建筑结构的重要装饰构件,成为了教堂的重要组成部分,也成为了彩绘玻璃发挥自身魅力的最重要的一个舞台。

到13世纪,“在造型的层次上,玫瑰窗成为聚集了哥特教堂最美丽的主题和最丰富的象征意义的部分。”[20]Cowen甚至直接将哥特式建筑时期称为“玫瑰的时代”[21]。盛期哥特式教堂玫瑰花窗最经典的代表是沙特尔大教堂的三扇玫瑰窗和巴黎圣母院的西、北两扇玫瑰窗。尤其是巴黎圣母院教堂横厅北面令人惊叹的玻璃窗之墙(制作于1250年左右),通过万花筒一般的色彩展现了13世纪中叶盛期哥特式风格结构的融合,成为玫瑰花窗这一造型的最大规模与最高艺术水平的代表。巴黎圣母院这种框架纤细、排列紧密的放射状的造型影响了13世纪后期至14世纪的很多教堂玫瑰花窗的设计,成为“辐射式”时期哥特式建筑最典型的特征之一。14世纪以后,玫瑰窗朝着更加繁复的装饰造型发展。圆形中央不再以辐射状的辐条来填充,而是把辐射形状创造性地发展成为由各种形状和大小的板块组成的各种新颖的图案,玫瑰窗朝着更加繁复的装饰造型发展,其象征学和结构学方面的意义逐渐让位给了对视觉效果方面的追求。同时,彩绘玻璃的也逐渐转向了以灰彩饰玻璃为主体的装饰方式,人物形象逐渐减少。如

1310年左右建造的塞斯大教堂(Sees Cathedral)的玫瑰窗甚

至呈现出放射状的六角形结构,宛如一片瑰丽的雪花。但是此后

的玫瑰窗也因为过于琐碎而失去了早期的那种数字化的和谐感和

整体性。(图4)

四、形象风格的演变

哥特式建筑产生于12世纪40年代,但是真正意义上的哥

特式彩绘玻璃的造像风格要到13世纪才出现。以圣丹尼斯修道

院教堂为代表的一批早期哥特式教堂中的彩绘玻璃,其图像表现

方式和艺术风格与罗马风时代的艺术有着明显的联系。因此,乔

治·扎内奇将12世纪下半叶到13世纪第一个25年间所盛行的

艺术风格称为“过渡风格”(Transitional Style)、“早期哥特式”

或“1200年风格”。[22]但是,这种艺术风格尽管属于罗马风艺术,

但是比起其他地区的艺术作品要更具有自然主义色彩,也呈现出

更为强烈的戏剧性张力。(图5)

真正代表哥特式彩绘玻璃造型风格的作品出现在沙特尔大教

堂内。目前,教堂内拥有超过2000多平方米的176个彩色玻璃窗,

大多完成于1203—1235年之间,描绘了有4000多个人物形象,

被公认为是13世纪彩绘玻璃艺术最完美的典型。沙特尔大教堂

彩绘玻璃窗创作的高峰时期,大约从1214年到1220年左右,

主要集中在中厅侧廊开窗和高窗上。在中厅南北两面侧廊的窗户

上是一系列精美绝伦的叙事题材彩绘玻璃作品,其中包括圣尼古

拉斯之窗(Life of St. Nicholas)、约瑟之窗(Joseph)、圣尤斯

塔斯之窗(St. Eustache)等一些精彩作品。从这时起,玻璃艺

术家显然已经得到了更加自由的发挥空间。如圣尤斯塔斯之窗人

物动态还带有一定的古风,人物形象优雅清瘦,在色彩运用上显

得清新透彻,明丽动人。(图6)而圣尼古拉斯之窗的制作者就更

像是一位具有强烈表现欲望的艺术家,其人物采用了比较明显的

自然主义描绘手法,更具有动感和戏剧性。他的人物形象看上去

十分高大,几乎要充满整个边框,甚至已经突出了边界的限制。

[20]同[16],第31页。

[21]Painton Cowen,

T h e R o s e W i n d o w:

Splendour and Symbol,

L o n d o n: T h a m e s &

H u d s o n L t d.,2005,

Contents.

[22](英)乔治·扎

内奇:《西方中世纪艺

术史》,陈平译,中国

美术学院出版社,杭州,

1994,第337页。

[23]Roger J. Adams,

“The Chartres Clerestory

A p o s t l e W i n d o w s:

A n I c o n o g r a p h i c

Aberration?”Gesta,

Vol. 26, No.2 (1987),

pp. 141-150.

[24]Madeline H.Caviness

and Virginia Chieffo

R a g u i n, “A n o t h e r

Dispersed Window from

Soissons: A Tree of

Jesse in the Sainte-

C h a p e l l e S t y l e”,

Gesta,Vol.20, No.1,

Essays in Honor of

Harry Bober (1981),

pp.191-198.

[25]Madeline H.Caviness,

“Three Medallions of

Stained Glass from

the Sainte Chapelle of

Paris”,Philadelphia

Museum of Art Bulletin,

V o l.62,N o.294

(J u l.-S e p.,1967),

pp.245-259.

5.天使报喜,圣丹尼斯

修道院,12世纪中叶

6.尤斯塔斯与家人登上

一条船,圣尤斯塔斯之

窗局部,沙特尔大教堂,

1214-1220年

(图7)中厅高窗的彩绘玻璃大约制作于1217—1226年,上面描绘的使徒与先知形象显示了沙特尔彩绘玻璃在描绘人物形象方面取得的巨大成就,也标志着彩绘玻璃的创作已经完全摆脱了罗马风艺术和拜占庭艺术的影响,哥特式彩绘玻璃艺术风格已经基本成型。[23]如先知但以理像,流动的线条勾画出他那卷曲的如瀑布般的头发,而面部的特征则证明玻璃艺术家对绘画技巧的掌握已然相当熟练。(图8)

到13世纪中期,以巴黎圣礼拜堂为代表的玻璃艺术风格在法国逐渐占据了主要地位。巴黎圣礼拜堂在人物的细部刻画上缺少了沙特尔和布尔日的那种力量感,人物较为拘谨,轮廓线比较纤细,衣褶的描绘也不像沙特尔的那么硬朗,细腻之中显得有些纤弱,一些学者称其为“鱼钩纹(fishhook)”[24]。但是,从总体来看,圣礼拜堂的形象虽比沙特尔略显拘谨,但却体现出一种王室所钟爱的那种庄重豪华、繁琐细腻的艺术风格。(图9)总之,

华丽的光环、灿烂的色彩与恢弘的规模共同构成了圣礼拜堂的皇家贵族气氛,而这也正是在基督教神圣思想指引下的法国君主王权所要追求的视觉效果,圣礼拜堂的彩绘玻璃作品标志着哥特式教堂中对彩绘玻璃艺术形式的运用达到了巅峰。[25]

图尔(T o u r s)大教堂唱诗班席的彩绘玻璃窗大约制作于1260年,被认为是13世纪法国教堂彩绘玻璃窗发展史上的一个“关键时刻”。[26]尽管玻璃艺术家在窗花格图案、主题选择以及人像造型等方面仍然没有脱离巴黎圣礼拜堂的宫廷风格,但是已经将其发展为适应不同的空间和与观众欣赏距离所需要的新的作品风格。人物面容的细部描画显得更加人性化,椭圆形的脸型,高直的鼻梁直接向上延伸与眉毛接在一起,杏仁状的眼睛非常灵动。对人物衣纹的处理更加精彩,平滑柔顺的质感被处理得简洁流畅。衣褶的折叠关系也非常合理,衣褶处那一笔灰调子明确了画面的明暗关系,似乎能够显出里面身体的结构,进一步突出了艺术家对作品中真实感的追求。[27]无论是圣母子、使徒还是天使,都充满了真实感与生命活力,盛期哥特式彩绘玻璃中那种冷漠的神情与庄重的姿态不见了,代之以对人物心理和情感的刻画。眼神相互交流的圣母子像就是一个精彩的例证。(图10)这些画像也证明了《私人生活史》中的说法:“……种种迹象显示时代在变化。其中之一就是社会所描画的完人形象的变化。……稍晚些时候,在13世纪最后的三分之一的时间里,在人物塑造方面迈出了新的关键性的一步,那就是在雕塑时追求形似的肖像画法开始流行。”[28]尽管这里提到的是雕像,但是从作品中可以看出,彩绘玻璃无疑也反映出了当时的这种变化。结语

沃林格尔认为:“哥特式,在其至深本质上一直是非理性、超理性及超验的。”[29]在此,我们无意反驳他的论点,哥特式艺术在精神上所指向的的确是那个超验的彼岸世界。但是,通过对彩绘玻璃之美的分析,我们发现,这个时代所产生的艺术远非我们所认为的那么简单。其实,所谓的哥特式艺术风格,从来都不是一成不变的。“归根结底,哥特式风格必须被看做是一

个活性的发展过程,而不是最终的结果。”[30]在12至14世纪,

[26]L i n d a M o r e y Papanicolaou, “The Other Tours Genesis W i n d o w”, G e s t a , Vol.37, No.2, Essays o n S t a i n e d G l a s s

in Memory of Jane Hayward (1918-1994), pp.225-231.

[27]Andrew Martindale 认为,在1150至1250年间,欧洲的绘画和雕塑经历了一段根本变革的过渡时期:原本深受拜占庭艺术与象征主义影响的风格,逐渐转移为对写实主义、自然主义和人道主义感的关注。这一点也同样体现在彩绘玻璃艺术风格的变化上。参见(英)劳伦斯·高文等主编:《大英视觉艺术百科全书》第4卷,台湾大英百科股份有限公司,广西出版总社,广西美术出版社,桂林,1994,第26页。[28](法)菲利普·阿利埃斯、乔治·杜比主编:《私人生活史2》,洪庆明等译,北方文艺出版社,哈尔滨, 2007,第449页。

7.圣尼古拉斯之窗局部,沙特尔大教堂,1214—1220年

8.先知但以理像局部,沙特尔大教堂中厅高侧窗上的先知像,1217—1226年,熟练而爽利的线条堪与现代艺术家相媲美,显示出纪念碑一般的浑厚表现力

周 志 清华大学美术学院

西方社会、政治体制以及思想模式等都发生了巨大的转变,随之而产生的宗教的、现世的和艺术的变化导致了公开和尖锐的分歧。原来受中世纪的以神性的秩序建立起来的社会结构制约的冲突变得激烈起来。如果说,从12到14世纪,西方人的思想目标就是为理解不可理解的东西,思考不可思考的东西找寻一种方式。那么“哥特式艺术总的来说是被用于在物质和精神、实体和空无、自然和超自然、吸入和排出、有限和无限等之间不可跨越的鸿沟上架起一座桥梁。”[31]而彩绘玻璃艺术作为哥特式艺术最典型的代表,其色彩、构图以及人物造型所体现出来的风格特征的演变似乎为这句话做了最好的注解。

综合地来看,如果说从中世纪早期到罗马风时代的艺术是不可感知的、神性的、冥思的;而文艺复兴艺术则是可感知的、人文的、行动的;那么,哥特式艺术就体现了在这两种极端之间的一种平衡与调和。它的艺术风格在抽象化、神秘化与华丽感、真实感之间的摇摆与变化就体现了它的这种特质。尽管艺术的发展最终摆脱了神性的外衣,走向了文艺复兴的人性道路,但仅就此一段时期而言,哥特式艺术还是以其特殊的风格在美术史上写下了重要的篇章。尤其是作为哥特式艺术精神典型代表的彩绘玻璃,尽管它的指向是超验的、彼岸的、精神性的,而它的表现方式和视觉效果却是可感知的、物质化的,任何人都可以直观地感受到哥特式艺术的迷人魅力,这实际上就是把艺术对物质对象的表现与对精神境界的追求共同结合在一起的一种方式。这种方式其实也正是现代艺术所追求的一个理想和目标。

总之,从材质,到色彩,再到窗户结构与人物形象,彩绘玻璃所体现出的哥特艺术的美学意义是丰富的,绝不仅仅是具有单纯的象征含义那么简单。图像学家马勒曾经指出,中世纪艺术家所做的只是解释了宗教的思想。他提到,在公元787年,在第二次尼西亚会议上,聚集在一起的神父们表示:“艺术家在宗教图像的创作上没有自主权,受天主教和传统宗教规则的束缚……画家只负责具体操作,主题的选择和安排都由神父负责。”[32]但是,马勒并没有意识到艺术自身巨大的能动性。尼西亚会议并不了解,艺术就是一切,没有艺术的法令就像一个绣花枕头。法国文艺批评家艾黎·福尔指出,宗教会给艺术以巨大的影响和推动力,但是它也会给艺术设定了束缚的框架,而“当民众力量得以淋漓尽致地发挥时,它们就会突破这种界定” [33]。因为,归根到底,任何艺术自身魅力的传达仍然要符合最基本的人的审美要求,只有人,才是所有艺术的最终服务对象和美学的最终指向。

9.“约书亚”之窗局部,巴黎圣礼拜堂

10. 圣母子像,图尔大教堂唱诗班席上方,圣母和圣子之间目光相对,情感交流的印迹已经十分明显

[29](德)沃林格尔:《哥特形式论》,张坚等译,中国美术学院出版社,杭州,2004,第24页。[30]威廉·弗莱明:《艺术和思想》,第226页。[31] 同[3],第206-207页。

[32](法)埃米尔·马勒:《哥特式图像:13世纪法兰西宗教艺术》,梅娜芳译,中国美术学院出版社,杭州,2008,第461—462页。[33](法)艾黎·福尔:《世界艺术史》,张泽乾、张延风译,长江文艺出版社,武汉,2004,第

346页。

哥特式风格

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

哥特式风格 中世纪欧洲在12至15世纪达到鼎盛,其经济和社会产生了深刻的变革,其思想、文化和艺术也达到了空前的发展。这一时期的艺术风格,通常被称为“哥特式”风格。它乃“罗马式”艺术的更高发展,为中世纪天主教神学观念在艺术上的一种反映。在15世纪,人们普遍带有着文艺复兴的观念,希望回到古典时代。哥特式建筑主要由石头的骨架券和飞扶壁组成。其基本单元是在一个正方形或矩形平面四角的柱子上作双圆心骨架尖券,四边和对角线上各一道,屋面石板架在券上,形成拱顶。采用这种方式,可以在不同跨度上作出矢高相同的券,拱顶重量轻,交线分明,减少了券脚的推力,简化了施工。由于采用了尖券、尖拱和飞扶壁等建筑形式,哥特式教堂的内部空间高旷、单纯、统一。装饰细部也都用尖券作主题,使建筑风格与结构手法形成有机整体。如:巴黎圣母院 巴洛克建筑是17~18世纪在意大利文艺复兴建筑基础上发展起来的一种建筑和装饰风 格。其特点是外形自由,追求动态,喜好富丽的装饰和雕刻、强烈的色彩,常用穿插的曲面和椭圆形空间。 意大利文艺复兴晚期著名建筑师和建筑理论家维尼奥拉设计的罗马耶稣会教堂是由手法主义向巴洛克风格过渡的代表作,也有人称之为第一座巴洛克建筑。 罗马耶稣会教堂平面为长方形,端部突出一个圣龛,由哥特式教堂惯用的拉丁十字形演变而来,中厅宽阔,拱顶满布雕像和装饰。两侧用两排小祈祷室代替原来的侧廊。十字正中升起一座穹窿顶。教堂的圣坛装饰富丽而自由,上面的山花突破了古典法式,作圣像和装饰光芒。教堂立面借鉴早期文艺复兴建筑大师阿尔伯蒂设计的佛罗伦萨圣玛丽亚小教堂的处理手法。正门上面分层檐部和山花做成重叠的弧形和三角形,大门两侧采用了倚柱和扁壁柱。立面上部两侧作了两对大涡卷。这些处理手法别开生面,后来被广泛仿效。 巴洛克风格打破了对古罗马建筑理论家维特鲁威的盲目崇拜,也冲破了文艺复兴晚期古典主义者制定的种种清规戒律,反映了向往自由的世俗思想。另一方面,巴洛克风格的教堂富丽堂皇,而且能造成相当强烈的神秘气氛,也符合天主教会炫耀财富和追求神秘感的要求。从17世纪30年代起,意大利教会财富日益增加,各个教区先后建造自己的巴洛克风格的教堂。由于规模小,不宜采用拉丁十字形平面,因此多改为圆形、椭圆形、梅花形、圆瓣十字形等单一空间的殿堂,在造型上大量使用曲面。 典型实例有罗马的圣卡罗教堂,是波洛米尼设计的。它的殿堂平面近似橄榄形,周围有一些不规则的小祈祷室;此外还有生活庭院。殿堂平面与天花装饰强调曲线动态,立面山花断开,檐部水平弯曲,墙面凹凸度很大,装饰丰富,有强烈的光影效果。尽管设计手法纯熟,也难免有矫揉造作9之感。17世纪中叶以后,巴洛克式教堂在意大利风靡一时,其中不乏新颖独创的作品,但也有手法拙劣、堆砌过分的建筑。 ? 洛可可式建筑风格 洛可可式建筑风格于18世纪20年代产生于法国并流行于欧洲,是在巴洛克建筑的基

贾平凹散文的艺术特色 作为中国当代文学史上的一个贯穿性人物,贾平凹有着无可争议的地位与影响。贾平凹是一个复杂独特的存在,不同文体经他的灵光照射便能异彩顿生,以一人“兼具数美”,实为当代文学创作界的奇才。其小说创作成就巨大,散文创作也毫不逊色,以广泛宏富的内容、超凡脱俗的形式在当代散文创作中脱颖而出,卓然独立。 青年评论家谢有顺,在评谈平凹散文作品时曾说:散文“为人类一切无法归类的情感和心灵碎片提供了含混的表达方式”,“好的散文一定是心灵的奇迹和语言的意外收获”[1],贾平凹的散文,“说书,说话,说人,说事,说生说死,谈奉承,请客,花钱,谈房子,打扮,玩牌,都是从微小的细节入文,趣味生动,精神也自在,没有陈腐之气,整体上还给人开阔的想象。我想,散文之大,应该指的就是这种从小而大的大;事是小的,但精神是大的。……我非常喜欢贾平凹散文里那种实在的、生活化的基础部分。……众多物质性元素(坚实的细节和经验),支撑起了他散文精神流动的河床和气势。好的散文是悟出来的……”,贾平凹的散文,“有小说家的实(物质性),又有思想家的悟(精神性)”,他就成了一个善于悟的“好的散文家”[2]了。 (一)富有个性的艺术风格 《贾平凹散文选集》无论在意境、结构,还是语言艺术上都充分展示了作者富有个性的艺术风格。 1、以真挚的感情拥抱生活 在《贾平凹散文选集》里,作者通过笔锋来展现自己所处年代的生活,抒发自己对生活的感受、感悟及讲述自己独特的人生体验。他追求一种朴实无华、率真自然的生活意境美和意趣美,透过敏锐的观察力来写平常人生的微妙情绪和意趣,他视艺术感受为一种生活的情趣和人生的态度,讲求情操所致,自然为文。正如他自己所说:“我必须老老实实生活,不是存心去生活中获取素材,也不是弄到将自身艺术化,只能有意无意地,生活的浸润感染,使提笔时自然而然地写出要写的东西。”① 2、自然而成的文章结构

哥特式艺术对现代艺术的影响 古典式哥特艺术与当代哥特艺术 古典哥特式艺术开始于法国巴黎1140—1144年路易七世掌玺官苏热重修圣德 尼教堂之时,而后才开始波及全欧洲。古典哥特式艺术在西方艺术史中占有十分独特的地位,它涉及到多极的评价,并且因为欧洲民族发展中的宗教、政治因素的影响,而呈现出持久的美学标准和审美原则的观念之争。当代哥特艺术设计伴随着哥特音乐的发展而出现,具有黑暗、死亡、阴郁、神秘的内涵和风格特征,体现出了深刻的艺术表现力。 当代哥特艺术设计本身所具有的另类特质与商业文化的有机结合,体现出了独 特的艺术价值。提到“哥特”一词,我们通常会联想到欧洲中世纪的哥特式建筑、雕刻、玻璃器皿、灯饰或者装饰画。而它最初用来指代德国古民族。美术史上的“哥特式艺术风格”指的是12至16世纪初期欧洲出现的一种以新型建筑为主的艺术,包括雕塑、绘画和工艺美术。18世纪末19世纪初,伴随着欧洲的浪漫主义运动的兴起,“哥特”一词又开始被认为是和黑暗、奇异、鬼魅相关联了。

阴郁、颓废、暴力、血腥、恐怖是哥特艺术带给世人的鲜明感受。哥特艺术与基督教的兴盛有着不可分割的联系。中世纪的欧洲在经历了几百年的黑暗之后,基督教文明逐渐臻于成熟。而主要服务于宗教的艺术,在这一时期有了长足的发展。在不同的艺术门类当中,哥特艺术的显现程度是不一样的。哥特艺术风格表现最为强烈的是建筑,其次是雕塑,再其次是绘画。这种情况的形成,是与当时欧洲艺术的表现技巧、材料技术、传统积淀等因素的影响密切相关的。 中世纪早期的时候,哥特艺术多用于建筑。早期教堂大多是在罗马风格建筑形式的变体基础上兴建的,当然拜占庭除外,拜占庭的教堂采用了帆拱和鼓座的创新设计,使得教堂在穹项的高度、跨度、内部的采光等方面都比过去的罗马建筑要有进步。但是艺术是不断发展的,人们对于艺术的要求也是不断更新的。哥特式教堂在外部造型、建筑高度、室内空间、艺术形象等方面给人一种全新的感觉,其中尖拱、飞扶壁、彩色玻璃花窗、外部的高塔等成为其最为醒目的风格标志。这种风格标志强烈、不会与其他艺术语言混淆,最为浪漫地塑造出地面上的人们与天国的神灵相联系的实体形象,因而很快受到人们的欢迎。 哥特式的雕塑是在中世纪雕塑的基础上发展起来的。我们现在来分辨哪一件雕塑属于哥特风格的作品,必然要和哥特式产生之前的雕塑艺术风格、以及哥特式消亡之后的各种雕塑风格同时对比才能知道。哥特式雕塑风格最为强烈的还是教堂建筑上的雕塑。因为在哥特式之前的中世纪风格的雕塑,都太拘泥于建筑构建的形态。譬如人形的柱子,人物形象就很呆板,比例失调不像真人,别扭得很。哥特式的人物雕塑虽然有的也存在比例失调的问题, 但柱子上的人形雕塑已经比较接近真人形象了,而且雕塑也大多挡住了柱子,尽管雕塑有时就是柱子的一部分,但是柱前的人形雕塑与柱后面伸出来的柱头看上去已经是脱离的,就仿佛柱子是柱子、人是人一样。而之后的文艺复兴时期建筑上

杜甫诗歌的艺术特点是什么? 现存杜诗1400余首,从思想内容来看,显著特点就是社会现实与个人生活的密切结合,个人命运与国家人民的命运处处相关,有着丰富的政治内容,浓郁的时代气息。可以说,举凡朝政大事,民生疾苦,以及个人恩怨,在杜诗中一定有所反映。通过杜诗可以看出一个王朝的历史轨迹。 丰富的思想内容成就了杜诗鲜明卓越的艺术特色。杜甫穷尽一生的才学做到了集古典诗歌之大成,并加以创新和发展。主要的艺术成就主要有以下五点: 第一、杜甫善于对现实生活作高度的艺术概括。这种概括,有的时候是选取具有典型意义的事物,通过客观的描写,把复杂的社会现象集中在一两句诗里,从而揭示它的本质。比如《自京赴奉先县咏怀五百字》把尖锐的阶级矛盾集中在“朱门酒肉臭,路有冻死骨”这十个字里,使人触目惊心。再如《白帝》:“戎马不如归马逸,千家今有百家存。”表现四川军阀混战的罪恶,也是把一个复杂的社会现象概括在两句诗里。还有像《岁暮》:“天地日流血,朝廷谁清缨?”也很集中地概括了安史乱后的政治局势。 第二、雄浑壮阔的艺术境界和细致入微的表现手法相统一。杜甫诗以体物察情见长,往往通过刻画眼前具体细致的景致、事物、人物内心世界,来创造雄浑壮阔的境界,表现重大主题。善于寄情于景,使情景交融,创造出动人的意境。 第三、杜诗的语言艺术。杜诗在语言艺术方面是有突出成就的。他的语言经过千锤百炼,用他自己的话说,“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休”。他喜欢佳句,所以他的语言一定要得到那种惊人的效果,如果达不到这种效果,那么就要继续地反复地修改,死也不甘心。杜甫的语言不同于李白的单纯自然,而是苍劲的,凝练的。所谓苍劲,就是苍老遒劲的意思。他曾经称赞郑谏议的诗说:“波澜独老成。”又说薛华“歌辞自作风格老”。可见杜甫认为诗要老成才好。他自己的语言也正像是一口洪钟发出的深沉的声音。凝练,是说他能用最少的字句表现最丰富的内容,达到高度的概括。苍劲,凝练,构成了杜诗语言的主要特色。 第四、创造地运用各种诗体,并取得了出色的成就。从诗歌的体裁方面来看,杜甫是众体兼长的一个诗人,五言、七言、古体、律诗、绝句,他都能够运用自如,尤其是古体和律体,杜甫写得非常好。他的古体诗大概一共有五百多首,其中五古三百六十一首,七古一百四十五首。他常常运用这种体裁将叙事、抒情、议论三者融合在一起。像《自京赴奉先县咏怀》、《北征》、《三吏》、《三别》、《洗兵马》都是如此。杜甫勇于探索,不断创新,全面发展和完善了诗歌体裁,真正做到了众体皆备。将五言古诗这种诗体推向了登峰造极的境地,并发展了律诗的形式。 第五、沉郁顿挫的艺术风格。关于杜甫的艺术风格,前人一直是用“沉郁顿挫”这四个字加以概括。杜甫诗歌里的多种多样的形象都在“沉郁顿挫”的风格上取得了统一。杜诗内容广博,体式多样,风格也多姿多彩,而其主导风格是其夫子自道的“沉郁顿挫”。沉郁顿挫包括了“意”和“法”,即思想感情和表现方式两个方面。“沉郁”有深挚、沉雄、郁结、抑塞之意,主要指感情的力度和深度,侧重于“意”、“思想”。顿挫有抑扬曲折、句断意连、波澜起伏之意,主要指感情表达的层次、节奏,侧重于“法”、“表现”。沉郁与顿挫之间有紧密的联系。唯感情聚积得沉郁,表达起来才不至于一泻无余;唯表达得委曲盘旋,似有不尽之意,才越发显得感情的深沉郁勃。“沉郁顿挫”有忧愤深广、潜气内转而又波澜老成的含义。 综上所述,杜诗的艺术特色可谓鲜明,树立起了中国古典诗歌的又一面大旗。同时中国的诗歌到杜甫又达到了一座现实主义诗歌的高峰。对我国后来诗歌的发展起到了重大的推进作用。

哥特式建筑群建筑艺术赏析 哥特式建筑艺术赏析 姓 名: 学 号: 院 系: 年 级: 信 箱: 电 话: 完成时间:

这学期选修了建筑艺术赏析这门课之后, 我通过老师在课上的讲 解和各种图片的展示,了解了很多形式和时代下的建筑的风采及特 点。

例如哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国 13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。哥特式建筑主要由石头的骨架券和飞扶壁组成。其基本单元是在一个正方形形平面四角的柱子上作双圆心骨架尖券,四边和对角线上各一道屋面石板架在券上,形成拱顶。采用这种方式,可以在不同跨度作出矢高相同的券,拱顶重量轻,

交线分明,减少了券脚的推力,简化了施工。 由于采用了尖券、尖拱和飞扶壁等建筑形式,哥特式教堂的内部空间高旷、单纯、统一。装饰细部也都用尖券作主题,使建筑风格与结构手法形成有机整体。 哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。 哥特式建筑的特点是尖塔高耸、尖形门窗户及绘有圣经故事的花窗

玻璃。在设计中利用尖肋拱顶、飞扶壁、修长的束柱,营造出轻盈修长的飞天感。以及新的框架结构以增加支撑顶部的力量,使整个建筑以直升线条、雄伟的外观和教堂内空阔空间,再结合镶着彩色玻璃的长窗,使教堂内产生一种浓厚的宗教气氛。教堂的平面仍基本为拉丁十字形,但其西端门的两侧增加一对高塔。最负著名的哥特式建筑有巴黎圣母大教堂,意大利米兰大教堂,德

国科隆大教堂,英国威斯敏斯特大教堂等都是哥特式建筑的代表作。 哥特式建筑它有着浓郁的宗教气息。深受圣经等宗教事务的影响。

引言 什么是哥特式风格呢?哥特式风格史于歌特复兴时期,最早起源于日耳曼部族,它是以贵族奢侈糜烂的生活为原型,将各种极尽奢侈的小装饰品用于打造整个建筑。建筑多以流畅的线条,瑰丽的图案,精致的雕刻等为主要设计手法,从而打造出一种颇受欢迎的建筑。那么哥特式建筑特点是什么呢?哥特式建筑的主要特点是运用宗教的笔法,将现实主义的特色倾情展现,可运用夸张的手法,将贵族生活的奢侈与糜烂都展现了出来。其描绘的具体手法有:尖形拱门、尖塔高耸、、尖肋拱顶、飞扶壁、修长的束柱、大窗户及花窗玻璃等。最负著名的哥特式建筑代表作有巴黎圣母大教堂,德国科隆大教堂,意大利米兰大教堂,英国威斯敏斯特大教堂等。 前言 哥特式建筑艺术和文艺复兴时期教堂建筑都是某种文化的综合体现,虽然是抽象的,但又是具体的,可以感受的。在不同的时代背景下,社会传统,宗教信仰,自然条件等方面均表现不同的特点。成为某个时代,民族的标志,也成为一种特有的文化语言。哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位当代的哥特文化是一种在很多国家都存在的亚文化种类。比起同时期其他流行文化,哥特亚文化存在的时间要长得多,并且仍在向着多元化发展。当代的哥特文化伴随

着音乐、美学和时尚的体验于一身。哥特音乐流派众多。通常来说这一类的乐队倾向于凄惨、神秘声音的演绎并打扮成产生同样视觉效果的外表,在服饰中大量使用黑色并且加入化妆和发型。90年代,维多利亚时尚的复兴流行于哥特圈中,哥特迷们从19世纪中期的哥特复兴和维多利亚文化更加病态的其他方方面面汲取了大量灵感。哥特文化影响了不同的艺术家,不止是音乐家还有画家和摄影师。他们的作品的创作动机建立在神秘主义,病态和浪漫主义之上。本文以哥特艺术的复兴为索引,讨论欧洲中世纪教堂的艺术衰败之后,哥特艺术以亚文化的形式渗透到音乐和视觉领域的价值所

《哥特式建筑的美》 前言 美术,在我看来是人为创造出来美的技术。世间充满着各式各样的美,而欣赏美,追求美是人类的天性!当然,我也不例外,对于美的享受,我总能得到一种幸福感。 这也是我选择?美术赏析?这门选修课程的原因,伍老师用他的语言,结合PPT课件,图片,还有视频,为我们学生深入浅出的讲解了西方美术的一些基本常识和作品的赏析,其中主要包括西方的绘画、雕塑、建筑等。几节课下来,我对西方建筑艺术最感兴趣,当老师介绍西方建筑风格时,看到大屏幕上显示的哥特式建筑风格的教堂图片所深深吸引住了。 在听老师赏析讲解下,我更了解哥特式建筑了,也喜欢上了这样美丽的建筑,出于喜欢和好奇我通过网络大量收集相关资料,从大量的图片中我享受到了视觉盛宴,我发现了一些哥特式建筑的共同特点和规律,在西方历史文献浏览中也了解了产生这种风格的历史背景。我就通过这次论文,将自己对哥特式建筑的一点认识和赏析感受和老师分享分享。 关键字:哥特式风格,背景起源,艺术特点,巴黎圣母院。 哥特之源 在听老师介绍欧洲建筑或城市的时候听到哥特式建筑或其风格建筑的解说,那到底什么是哥特式建筑?有是怎么发展起源的呢?这个问题恐怕很多人说不清楚。下面让我们了解一下哥特式这一建筑风格的背景起源 哥特,原为参加覆灭古罗马帝国的一个日耳曼民族,其称谓含有粗俗、野蛮的意思。它是文艺复兴时期的欧洲人,因厌恶中世纪的黑暗而?赠?给中世纪建筑的。哥特式建筑是以法国为中心发展起来的。在12—15世纪,城市手工业和商业行会相当发达,城市内实行一定程度的民主政体,市民们以极高的热情建造教堂,以此相互争胜来表现自己的城市。另外,当时教堂已不再是纯属宗教性建筑物,它已成为城市公共生活的中心,成为市民大会堂、公共礼堂,甚至可用作市场和剧场。在宗教节日时,教堂往往成为热闹的赛会场地。习惯上人们将与中世纪的这种主要建筑风格一致的建筑,均称为?哥特式建筑?。其实,哥特式艺术与哥特人并无任何联系,它乃?罗马式?艺术的更高发展,为中世纪天主教神学观念在艺术上的一种反映。 哥特发展历程 早期:第一座哥特式教堂是1143年在法国巴黎建成的圣丹尼斯教堂,其四尖券巧妙地解决了各拱间的肋架拱顶结构问题,有大面积的花窗玻璃,为以后许多教堂所效法。1144年,在庆祝圣丹尼斯重修完成举行的典礼上,各国的主教们吃惊地发现这种建筑形式有着不可抵挡的魅力。于是25年之后,凡有代表参加过庆典的地区都出现了哥特式教堂。 经典时期:12世纪末到13世纪中叶。 晚期:辐射状哥特式和火焰哥特式发展。直到16世纪被文艺复兴风格替代。

浅析哥特式教堂的风格和意义 经过了这些日子的学习,我对建筑概论也有了一定的认识与了解。由于我在xxx大学选择的是土木工程专业,所以我选择了这门选修课——建筑概论与赏析,它与我的专业是有很大联系的。 关于建筑,我们知道:建筑是人类从事各种活动的主要场所。在如今社会呢,各种因素都与人类的建筑活动密切相关。社会在发展,建筑也在发展和进步。不管是东方还是西方的建筑都有他各自的建筑风格和文化意义。这些都是值得我们去研究去体味的。对于一个建筑我们不仅要知道它的结构,材料和建筑过程,我们还应该感性地去看待它,去了解它的政治、经济和文化意义。 针对这门课,我想论述一下“哥特式大教堂”——西方的一种很伟大也很普遍的建筑风格。 1、哥特式教堂的起源 先说一下它的起源吧。西方文化幸运的在各个时代都能开创出政治、经济、哲学及艺术上辉煌的高潮就如20世纪初现代物理学的推进,17世纪音乐及艺术的发展以及15世纪文艺复兴的蓬勃发展。12世纪时的法国就曾完美地聚合创造出哥特式大教堂,可以说是建筑领域里最伟大的成就之一。一开始仅是对罗马式建筑进行适度但实际的改进,而这些早期哥特时期的教堂成功地演变为13世纪哥特式盛期的结构以及其后15世纪“辐射式”及16世纪“火焰式”等充满激情的教堂。没有任何一种建筑样式像哥特式建筑那样快速又广泛地扩展。 2、哥特式教堂的文化、政治意义 当然,就哥特式教堂会在那个时候在法国兴起,也有它一定的文化、政治等上的意义。当时经过阿拉伯人转译后的希腊哲理最终传入西方文化的中心,一种全新的氛围——探究真理的自由风气,在卓越的宗教思想和重视实效的对人类及自然的探究之间的平衡——导致哥特式教堂出现了。身为那个新时代的一份子,会以一种值得探究的态度审视其自身以及周围世界,同时又不失去对宗教的深刻笃信,而对于周遭可见世界的理解则成为理解伟大上帝更好的途径。这些教堂也反映了这种新精神。另一方面,哥特式教堂庄严巨大的结构象征了新的幸福生活,并反映出世俗的财务充分满足宗教目的的繁荣景象。

外国语言文化学院期末考试论述作业答卷 浅谈哥特式教堂 摘要 在欧洲历史上,公元5世纪到15世纪,自西罗马帝国的崩溃到文艺复兴运动和大航海时代之间的时期被称为“中世纪”。中世纪据说是最黑暗的时代,那个时候教会掌控人们的生活,要求“灭人欲”,思想禁锢严重,黑死病爆发,十字军东征等都给这中世纪蒙上了阴郁的色调。 然而,正如埃及人因为对法老的崇拜而建立起了金字塔,中世纪对宗教的极端崇拜则催生了教堂史上的一大瑰宝——哥特式教堂。 哥特式建筑起源于十三世纪的巴黎。其中当属哥特式教堂最为闻名。据说,由于内部的高大宽敞,参观者会感到无形的压力,人类的渺小以及上帝的伟大。 最早接触哥特式教堂应该是通过电视电影,记得当初看哈利波特,被霍格华兹魔法学校里面的走廊深深吸引,后来才知道取景地就是哥特式教堂——格洛斯特大教堂。再后来看的《达芬奇密码》,拍摄地之一的林肯大教堂居然也是哥特式教堂。潜移默化之中,哥特式教堂的尖拱券,小尖塔,飞扶壁,修长的立柱或簇柱,以及彩色玻璃镶嵌的花窗(当然这些专业名词是在上这门课之前我是完全不了解的)已

经给我留下了深刻的影响。上大学后,有机会去一睹离我最近的一座哥特式教堂——石室圣心大教堂。教堂虽小,五脏俱全,彩色玻璃窗,繁复的尖拱,尖峭嶙峋的外观令人目眩! 一、名称的由来 “哥特人”是指曾于公元3~5世纪侵略意大利并瓦解罗马帝国的德国哥特族人,代指野蛮人。 在15世纪时,掀起的文艺复兴运动旨在振兴古罗马文化,认为古罗马文化为正统,而哥特式建筑又曾经取代罗马艺术在中世纪风靡一时,所以他们便将中世纪时期的艺术风格称呼为“gothic”,对他们而言即意味着野蛮。 然而,不管这个代称的含义是如何“野蛮”,哥特式教堂仍然如同它的发音一般优雅美丽,魅力难掩。事实上,现在鲜有人真正了解哥特式原本的含义,特别是后来的哥特小说,哥特服装的兴起,更让人忘记了其本来含义,而把它与黑暗、奇异、古怪联系到一起。但是不管怎样,哥特式建筑这个词却无疑是令人向往的。 二、教堂结构的变化 1.突破传统 传统的罗马式教堂给人的印象是结实稳重,不可动摇,从而来体现教会的权威。而哥特式教堂则正相反,它用的是直升的线条,奇突的空间推移,透过彩色玻璃窗的色彩斑斓的光线和各式各样轻巧玲珑

中国矿业大学 China university of mine and technology 现代设计艺术结课论文 题目:哥特式建筑赏析 姓名:周盛林 学号:02100820 专业:工程力学10-1 时间:2011.05.03

哥特式建筑赏析 【论文摘要】 哥特式建筑是11世纪下半叶起源于法国,13~15世纪流行于欧洲的一种建筑风格。主要见于天主教堂,也影响到世俗建筑。高超的技术和艺术使其在建筑史上占有重要地位。哥特式建筑总体风格特点是:空灵、纤瘦、高耸、尖峭。尖峭的形式,尖券、尖拱技术的结晶;高耸的墙体,则包含着斜撑技术、扶壁技木的功绩,体现了创造者无穷的想象力和创造力。最负著名的哥特式建筑有巴黎圣母大教堂、意大利米兰大教堂、德国科隆大教堂、英国威斯敏斯特大教堂。 【论文关键词】 哥特式建筑背景风格装饰塑造作品地位成就 (一)哥特式建筑的历史背景 公元5世纪,随着西罗马帝国的灭亡,欧洲进入了被史学家们称为“中世纪”的时期。此时的欧洲,意识文化与文学艺术一蹶不振,古希腊与古罗马文化的灿烂景观,已成为了一个悠远的梦,消失于漫漫的长夜中,唯有宗教文化,特别是基督教文化一枝独秀,不仅成为中世纪精神的象征,也成为了中世纪权力的象征。可是就在这块文化的沙漠里,却奇迹般地诞生了一种崭新的建筑文化——哥特式建筑文化,它那奇异、独特的形象,有如冲破天罗地网的雄鹰,不仅展示了中世纪物质文化的成就,而且生机焕发地表露了中世纪精神文化的特征,将欧洲的建筑艺术水平提到了一个崭新的高度。从一定意义上讲,哥特式建筑不仅是中世纪最伟大的艺术,而且也是中世纪唯一具有永恒生命力的艺术。 (二)哥特式建筑的技术成就 哥特式建筑所显示的技术成就,我们可以从两个方面具体地感受到。首先是外部造型。哥特式建筑特别是教堂,外观的基本特征是高而直,其典型构图是一对高耸的尖塔,中间夹着中厅的山墙,在山墙檐头的栏杆、大门洞上设置了一列布有雕像的凹龛,把整个立面横联系起来,在中央的栏杆和凹龛之间是象征天堂的圆形玫瑰窗。西立面作为教堂的入口,有三座门洞,门洞内都有几层线脚,线脚上刻着成串的圣像。所有墙体上均由垂直线条统贯,一切造型部位和装饰细部都以尖拱、尖券、尖顶为合成要素,所有的拱券都是尖尖的,所有门洞上的山花、凹龛上的华盖、扶壁上的脊边都是尖耸的,所有的塔、扶壁和墙垣上端都冠以直

十二至十六世纪初期欧洲出现的一种以新型建筑为主的艺术,包括雕塑、绘画和工艺美术。这种建筑风格,一反罗马式厚重阴暗的半圆形拱门的教堂式样,而广泛地运用线条轻快的尖拱券,造型挺秀的小尖塔,轻盈通透的飞扶壁,修长的立柱或簇柱,以及彩色玻璃镶嵌花窗,造成一种向上升华、天国神秘的幻觉。反映了基督教盛行的时代观念和中世纪城市发展的物质文化面貌。代表作品有法国的巴黎圣母院、德国的科隆教堂、英国的林肯教堂、意大利的米兰教堂等。 “哥特式”(g。thic)一词源于中世纪的建筑,是一种发祥于北法兰西、普及于整个欧洲的国际性艺术样式,包含了绘画、雕塑、建筑、音乐和文学等所有文化现象。 哥特式艺术形式意志的基本性质是指一种无止息的驱动力,沉静是这个驱动力的目标。然而,哥特式形式意志在寻找沉静、求取解脱的过程中,并不能获得真正的沉静和满足。哥特式形式意志融会于混乱的迷狂中,融会于超感官狂喜的强烈渴望,融会于一种悲怆,可以说哥特式灵魂追求的是一个超越实际与感官的世界。正如哥特理论家沃林格尔所言;“正是这被提升了的歇斯底里,才是哥特式现象最突出的标志”,。”人们感受到的是心理的沉醉,并最终获得从感觉世界中解脱出来的无上自由感。 哥特式艺术趣味的复兴 近代以来,欧洲的哥特式艺术热潮持续不断。18世纪中期,英国首先见证了哥特式艺术趣味的复兴,这种复兴是由浪漫主义文学、尤其是浪漫主义诗歌激发的,中间夹杂着宗教的虔诚、神秘幽微的自然观、悲怆的宿命情怀等因素。 源于19世纪早期的哥特小说,其要素包括神秘、厄运、死亡与家族诅咒等,从而使得“哥特”这个词汇与恐怖、黑暗和超自然的意境相关联。哥特小说对于维多利亚时代文学样式的发展产生了深远的影响。 复兴的哥特式建筑在19世纪十分流行,英国的一些贵族乡绅热衷于在他们的庄园里复建中世纪哥特式教堂的废墟,以满足怀古的幽情。自拿破仑战争以后,已然对文学和建筑产生影响的浪漫色彩和哥特风格也延伸到了女装之中;在欧洲和美国,晚会上的珠光宝气开始渗透到白天,镶马赛克和浮雕宝石的饰针以及与之相配的珠宝逐渐流行,哥特式艺术成为当时激发浪漫主义艺术家强烈的非古典审美情怀的载体。 巴洛克艺术是指(16世纪)后期开始在欧洲流行的一种艺术形式,不仅在绘画方面,巴洛克艺术代表整个艺术领域,包括音乐、建筑、装饰艺术等。 巴洛克(—Baroque)此字源于西班牙语及葡萄牙语的“变形的珍珠”(—barroco)。作为形容词,此字有“俗丽凌乱”之意。欧洲人最初用这个词指“缺乏古典主义均衡特性的作品”,它原是18世纪崇尚古典艺术的人们,对17世纪不同于文艺复兴风格的一个带贬抑的称呼,现今这个词已失去了原有的贬抑,仅指17世纪风行于欧洲的一种艺术风格。 虽然“巴洛克”直指缺乏古典均衡性的艺术作品,但其实巴洛克艺术家,与文艺复兴的前辈相同,都很重视设计和效果的整体统一性,巴洛克风格以强调“运动”与“转变”为特点,尤其是身体和情绪方面的,同时,巴洛克也是对矫饰主义的一种反动。

第二章第五节哥特式美术 哥特式建筑 第一、不是城堡式。 第二、尖角拱门、肋形拱顶和飞拱,所有的门窗券顶都设计成尖拱状。 第三、钟塔和教堂轻巧、垂直的形体一样,高耸云霄。 第四、以高、直、尖和具有强烈的向上动势为特征的造型风格,是教会独特的宗教思想的体现。 哥特式现实主义: 1)12世纪到15世纪是经院哲学高度理性化的时期。 2)它要求对教义的解释和形象在必须遵循严格的规则秩序。 3)表现手法也自觉模仿自然形象,追求感情表现,形成所谓“歌特式现实主义”。 哥特式艺术: (1)是中世纪艺术发展的一个顶点,开始于建筑方面,发展重点从追求建筑的效果而转向绘画的效果. (2)追求平面装饰的效果: <1>苏热重修的法国圣德尼教堂:A.表明一种新的建筑风格:轻盈,纤细的结构:采用尖卷和肋穹,窗户尺寸大大增加,平面遵循后堂回廊式型制。B.体现一种不同以往的思想和精神:强调严谨的几何形造型和对于明亮光线的追求。 <2>法国巴黎圣母院:A.最著名的哥特式建筑。B.大气窗上的窗户,室内的采光和所以形体瘦长的造型,创造了一种显著的哥特风格:有种“向上高升”的感觉。C.这种和谐而极具逻辑性的建筑语言,是基于经院哲学的体系和思维方式。 哥特式建筑的主要特征,举例说明. 变罗马式的半圆形拱为矢状券,将所有的内部空间以骨架券连结为整体,尖顶变得比较轻巧从而使墙变薄,内部空间增大,墙上设计了许多高大的窗户.哥特式建筑的外表饰有各种精美的雕刻,门窗顶部变为矢状形,门为“透视门”,即一层层的逐层递进.高大的钟楼,尖塔,重多的垂直线给人轻盈升腾感,充分体现宗教意识.如法国的巴黎圣母院、夏特尔教堂. 中世纪艺术同古希腊艺术有什么根本的区别? 希腊美术体现开放,自由民的思想.精神文明呈现出空前的活跃,形成了人类文化史的一个重要的高峰期.基本特征:赞美人性,注重情趣,强调模拟自然;注重内在结构,信任此刻的观察,追求理想境界;在和谐理想的旗帜下不断超越,带来艺术风格顺其自然的演变.追求理想是古希腊发展自始至终的主旋律. 中世纪艺术不能单纯理解为宗教艺术,而是在东方文化古希腊,罗马文化传统和蛮族文化的基础上融合而成的基督教艺术.宣言神学思想和崇拜封建帝王的观念,为巩固贵族和教会的统治服务. 补充内容: 罗马式艺术与哥特式艺术的比较 时期 罗:公元10世纪-12世纪,西欧经济的发展(封建经济水平的提高)和宗教的狂热(修道院制度更加完备;十字军东征和大规模的传道扩大了教会的势力和影响)使新的修道院和

浅谈哥特式建筑中的彩色玻璃窗 摘要:哥特式建筑以其高超的技术和艺术成就,在建筑史上占有重要地位。哥特式教堂几乎没有墙面,而窗子很大,占满整个开间,是最适宜于装饰的地方。本文对彩色玻璃窗的发展历程,由来,风格特征及装饰性,宗教意义进行了分析,彩色玻璃窗不仅丰富了教堂的形式美,同时实现了对基督教信仰的寓意。 关键字:哥特教堂,彩色玻璃窗,原因,装饰性,宗教意义 哥特式教堂内部的彩绘玻璃窗艺术,是世界艺术史上的一朵奇葩,它是伴随着哥特式教堂建筑艺术的兴起以及基督教思想的兴盛而产生的。丹纳在《艺术哲学》中充满激情地写道:“从彩色玻璃中投入的光线变成血红的颜色,变成紫英石与黄 玉的华彩,成为一团珠光宝气的神秘的火焰,奇异的照明,好像开向天国的窗户。1.彩色玻璃窗的成因 1.1基督教思想传播的要求 作为基督教的主要建筑形式,哥特式教堂承载着传播宗教教义以及感化教徒大众等重要的精神方面的意义。哥特式教堂的整个建筑风格、色彩配置和内部雕镂,都是为了烘托一个基本思想,这就是空灵幽邃的天国意识,都是为了激发一种感受,这就是深沉痛悔的罪孽感。教徒们可以通过窗户上的那一幕幕画面,深深地沉浸在对宗教的沉思之中。因此,作为哥特式教堂重要组成部分的花窗玻璃也自然具有这样的宗教教化作用。 1.2哥特式建筑结构的改变 哥特式教堂的中殿开大面积的高侧窗,侧廊的窗子也可以开得很大。整个教

堂的构造就成了框架式的。墙体因为卸去了荷载而变得十分纤薄,而窗户也不再是罗马式建筑那种在厚重墙壁上凿出来的洞眼,而形成了一种透明的墙壁,为华丽璀璨的彩绘玻璃窗提供了完美的舞台。 1.3玻璃制造技术的进步 十二三世纪时期的欧洲玻璃工艺还无法制造出纯净透明的大块玻璃,而只能制造出面积较小、透明度很低、色彩偏暗的各种杂色玻璃。这种玻璃如果直接装在窗子上,肯定会显得斑斑驳驳、十分杂乱。受到拜占庭教堂的玻璃马赛克的启发,心灵手巧的工匠们用彩色玻璃在整个窗子上镶嵌一幅幅的图画。到了13世纪末以后,彩色玻璃的烧制工艺有了更进一步的发展,玻璃片的面积增大了,更加透明了,色彩也更加鲜艳起来。在后来的染色玻璃中,白色便成了极为重要的色彩了。由此可见,玻璃制作工艺的传承与进步,是哥特式教堂彩绘玻璃窗得以产生并不断发展变化的重要条件。 1.4视觉美学思想的影响 在13世纪,流行着一种可以被称作摄入理论的视觉观点,这种摄入模式与接受性认知的视觉概念不仅大大改变了当时艺术家们的观看方式,而且还改变了他们创造形象以及人们看待这些形象的方式。在早期基督教和罗马式风格时期,教堂内的光源主要是依靠烛光,但是哥特式风格却是通过采进阳光这一过程,使室内呈现灿烂的景象。在所有艺术类型中,只有在哥特式教堂中,巨大的彩绘玻璃画其接受的光线是直接的,这也是其它艺术媒介不能达到的光线效果,它的艺术魅力使所有教徒们都立刻感觉到来自天国的神力。 2.彩色玻璃窗的发展 13世纪中叶以前,由于只会生产小块玻璃,所以分格小,每格里的图画是情节性的,内容复杂,形象多,因而整个大窗子色彩特别浑厚丰富,并且便于色调的统一。13世纪末,彩色玻璃窗发生了变化。能够生产大块玻璃了,窗上分

哥特式艺术风格在服装设计上的应用 大连工业大学服装学院李雪 引言 中世纪欧洲达到鼎盛,影响欧洲12世纪服饰风格的两个重要历史因素:一是十字军东征,一是哥特艺术风格.哥特建筑先是在教堂,然后是宫殿,贵族府第及新兴大商人的宅院等处,他以宏伟富丽的风格,为欧洲各国纷纷仿效,加之十字军东征的影响,使哥特风格的服饰艺术达到空前的灿烂.然而不论是哥特式建筑还是哥特式服饰,都以其独特的成就和魅力给后人留下不尽的赞叹. 一、“哥特”的起源 关于“哥特(Gothic)”这个词的出处,最早来源于欧洲早期的一个叫作西哥特的部族,这一史称“蛮族”的民族以破坏和掠夺为乐,以无知和缺少艺术品位而著称。中世纪,一种以尖顶大教堂为最显著特色的建筑风格大行其道,这就是所谓的“哥特式”建筑。意大利著名画家拉斐尔在其给教皇利奥十世的信中首先用到“哥特式”一词,借以批评文艺复兴之前中欧及北欧的建筑样式,即把“哥特式”一词作为“野蛮”的同义语,从而将凡是从阿尔卑斯山以北传来的东西都称之为“哥特式”的。此后,16世纪的意大利艺术评论家乔尔乔欧瓦萨里把介于欧洲古代与文艺复兴之间的所有艺术都称为“哥特人的创作”,“哥特式”之名在艺术史上沿用至今。哥特风格的几个分支主要体现在以下几个方面: (一)、建筑领域:极具特色的建筑风格——笔直的立柱,高挑的

天顶,多尖的拱门,这些均可见于许 多教堂中。 (二)、文学领域:充斥诡异、神 秘及怪诞色彩的历险故事,故事发生 的地界往往是幽暗、孤寂的古堡废墟。 一些作家十分热衷于描写人心的黑暗、(图-1) 空虚面,性妄想、恐怖、神秘…这些题材都在哥特文学作品中被广泛地运用。 (三)、艺术领域:也指一种特殊的印刷体或手写体,字母华美。在视觉艺术上,浪漫派的画家同样偏爱黑暗、凄凉的景致。 (四)、音乐领域:由在70年代末期后朋克风格演变而来,这种音乐中弥漫着不安、焦虑、悲观和灰暗的气氛,摇滚乐风灰暗低调。 (五) 、服装领域:受建筑风格的影响,哥特服 装风格主要体现为高高的冠戴、尖头的鞋、衣襟下 端呈尖形和锯齿等锐角感觉。而织物或服装表现出的 富于光泽与哥特式教堂内彩色玻璃的效果一样(图 -2)图-2 二、哥特时代服饰 哥特风格深深的影响了中世纪法国服饰的审美及服饰的创造。在男女服饰的整体轮廓上,在衣服的袖子上,以及鞋子的造型上、帽子的款式上,等等,都充分呈现出锐角三角形的形态。

哥特式教堂和玻璃画艺术 摘要:哥特式教堂和彩色玻璃画气势恢宏,宏伟华丽,是欧洲中世纪最杰出的文化成就,在艺术史上占有重要地位,是中世纪艺术发展的顶点。 关键词:拱式结构彩色玻璃宗教文化 哥特式建筑是中世纪艺术形式发展成熟的主导形式,建筑发源于十二世纪的法国,持续至十六世纪,主要见于天主教堂。最富著名的哥特式建筑有俄罗斯圣母大教堂、意大利米兰大教堂、德国科隆大教堂、英国威斯敏斯特大教堂、法国巴黎圣母院。这些哥特式教堂成为了中世纪的精神象征,不仅影响了中世纪的审美,更影响了今天我们对建筑的理解和对审美的体验。 一、哥特式教堂的起源 和每一种艺术形式一样,哥特式教堂之所以成为中世纪最集中的体现,是因为他自身吸取了中世纪的政治、经济、文化、宗教的精髓并且以带有叙事性的特征来构建自己,他将中世纪这段历史中的一切吸收并以一种区别于其他时代的艺术手段呈现在世人面前。 (1)在经济方面,中世纪中期,欧洲发生了一次经济复兴,这次经济复兴为哥特式建筑的发展以及这一时期的政治、宗教、文化的繁荣奠定了坚实的基础越来越成为城市的标志与荣耀。 (2)在宗教发面,在11世纪的欧洲,基督教经过了无数次的整合、沉淀,进入了它的最鼎盛时期,政治、经济、文化、宗教都以宗教为中心围绕宗教而发展。 在这种环境背景之下,哥特式建 筑为解决罗马式教堂遗留问题, 分别在教堂的高度、采光和内部 空间等方面满足了宗教信仰需 要。而圣丹尼斯教堂(Saint Denis)作为第一座哥特式教堂 正式拉开了哥特式教堂乃至哥 特式艺术的序幕。 哥特式教堂一般具有以下几个特征:1、平面一般是十字架形;2、高耸入云的

塔楼多为尖笋状;3、斜柱加固支撑较薄的墙面,形成特殊的外墙结构;4、薄壳般的穹顶正中有三个大门,中间大门为主要通道;5、内部是轻盈、裸露的棱线飞肋骨架穹窿;6、高大宽敞的内部空间具有良好的采光性能;7、窗户多为植物的叶片式,窗户上用五彩玻璃作镶嵌图案,多是圣经故事。 哥特式教堂新建筑风格的决定性因素是带肋拱和飞拱的尖十字拱顶,这种造型比半圆形更为纤巧。修长的立柱,以及新的框架结构增加了支撑顶部的力量,形体向上的动式十分强烈,轻灵的垂直线直贯全身,具有了高耸入云的外观。这种建筑特点使建筑在体量和高度上都创造了新的记录.德国的乌尔姆大教堂总高达161米,是世界上最高的教堂塔楼。 哥特式教堂不再是厚重的墙壁塑造建筑主体,而是大量运用轻巧、纤细的立柱来组成建筑,所以砖石结构已减少到最低限度。中堂下部有一系列高耸的尖拱连接起来,通常分为三部分,上部是拱廊或称三合拱廊,建筑在细长的立柱上,因为它经过尖拱一直通到中堂的上部,有小立柱支撑着。三合拱廊常常位于走廊顶部的上方,其外部墙壁是穿通的,上面装着巨大的彩色玻璃窗。因而提供额外光源。 二、哥特式教堂的显著特征 哥特式教堂主要是从罗曼式(Le Style Roman)教堂一步步发展来的,但又不同于罗曼式。哥特式教堂在设计中利用十字拱、飞券、修长的立柱,以及新的框架结构以增加支撑顶部的力量,使整个建筑以直升线条、雄伟的外观和教堂内空阔空间。钟塔、小尖塔、飞券、瘦高的尖矢形窗子和无数的壁柱、脚线等,在主教堂周身秘密地布满了垂直线,他们造成了向上升腾的动态。如果说罗曼教堂体现着对地狱的恐怖,那么哥特教堂就体现了对天堂的追求。 下面主要通过其内部空间布局、外部形体两方面来介绍: (一)、内部空间布局 哥特式教堂在建筑形制上基本沿用了罗马帝国巴西利卡的建筑布局。不过“一字”形的巴西利卡就变成了“拉丁十字”形(图1),象征着上帝之子耶稣基督受苦、受难的十字架。于是十字架作为上帝的标记演变为教堂的形制,成为基督教堂有力的象征。

巨大的窗子射进了阳光。神学家们说,阳光灿烂的、明朗的教堂更象天堂。或者说,这阳光从天上射来,象征着“神启”进入信徒的心灵。但是,暖溶溶的光线适足以冲淡幽秘。 当然,哥特教堂内部,占主导地位的仍然是宗教气氛。市民文化只不过对它进行着有力的冲击而已。所以,恩格斯说哥特教堂体现了“神圣的忘我,……象是朝霞”。 哥特式教堂几乎没有墙面,而窗子很大,占满整个开间,是最适宜于装饰的地方。当时还不能生产纯净的透明玻璃,,却能生产含有各种杂质的彩色玻璃。受到拜占庭教堂的玻璃摩赛克的启发,心灵手巧的工匠们用彩色玻璃在整个窗子上镶嵌一幅幅的图。这些画都以《新约》故事为内容,作为“不识字的人的圣经”。但是,它们同样也经历着宗教神学和市民文化的争夺。 11世纪时,彩色玻璃窗以蓝色为主调,有9种颜色,都是浓重黝暗的。以后,逐渐转变为以深红色为主,再转变为以紫色为主,然后又转变为更富丽而明亮的色调。到12世纪,玻璃的颜色有21种之多。阳光照耀时,把教堂内部渲染得五彩缤纷,光彩夺目。教士们解释,这正是上帝居处的景象。长老许杰说,注视物质的美丽能导致“对神的理解”。可以利用尘世的光辉,用贵金属、宝石、摩赛克、彩色玻璃等的光彩引导信徒接受神的启示。可是,冲破神学玄秘的迷雾,把彼岸世界搬到可以直接感知的现实中来,正是工匠们的世界观的特点,更何况较晚的彩色玻璃窗,万紫千红闪烁,分明洋溢着欢乐的情绪。 彩色玻璃窗的做法是,先用铁棂把窗子分成不大的格子,用工字形截面的铅条在格子里盘成图画,彩色玻璃就镶在铅条之间。铅条柔软,便于操作。13世纪中叶以前,由于玻璃块小,所以分格小,每格里的图画是情节性的,内容复杂,形象多,因而色彩特别浑厚,并且便于色调的统一。13世纪之末,彩色玻璃窗发生了变化。玻璃块大了,分格疏了,因而图画内容简略,以个别圣像代替了故事,且用着色弥补彩色玻璃的不足,大面积的色调统一就难维持了,同时也就削弱了装饰性,削弱了同建筑的协调。14世纪,玻璃的色彩更多样,也更透明,因此就不浓重了。由于常用几层不同颜色的玻璃重叠,色调的变化更多了。到15世纪,玻璃片更大了,不再作镶嵌,而在玻璃上绘画,装饰性就更差了。 由小块到大片,由深色到透明,这是玻璃生产技术的进步,但玻璃窗却为此而损失了它的建筑性。(一种建筑艺术手法,总是同一定的物质技术手段紧密地联系着。不论占统治地位的意识形态需要什么古老的艺术手法,物质技术手段总是按照生产本身发展的规律进步,决不会为了某种艺术要求而停滞

罗马式美术与哥特式美术的特点比较1.时间区别 哥特式:12世纪到十五世纪之间的美术称之为哥特式美术罗马式:把哥特式美术之前(约10世纪到12世纪之间)的美术称之为罗马式美术。 2. 误区 罗马式:罗马式美术”有这么几点是可以肯定的:10世纪之后,西欧经济水平提高,封建制度稳固。作为社会精神支柱的教会势力与贵族力量并行发展。特别是修道院制度更为完备;十字军东征和大规模的传道活动扩充了教会的势力和影响。对圣人遗物的崇拜掀起了各地朝拜的热潮。经济的发展和宗教狂热使新的教堂和修道院层出不穷,为了追求更加壮观的效果,这些建筑普遍采用类似古罗马的拱顶和梁柱结合的体系。并大量采用希腊罗马时代的“纪念碑式”雕刻来装饰教堂。因此这个时代的风格被称为罗马式。 哥特式:意大利文艺复兴的学者认为那是蛮族哥特人所作,但事实上这种艺术与哥特人没有多少关系。最早产生于法国,是首先从建筑上发展而来的3 建筑 罗马式:罗马式建筑从古代罗马的巴西利卡式演变而来。并开始使用石头屋顶和圆拱,创造出用复杂的骨架体系建筑拱顶的办法。在教堂的平面设计上,由巴西利卡式变化为十字架形,又在圣坛后面加建一些小屋称为圣器屋。这种罗马式十字形成为罗马式的主要代表形式。在当时封建割据的情况下,罗马式教堂特别加厚外墙,窗户开得很小,且距地面较高。教堂纵横两厅交叉处的上方,往往配有碉堡式的塔楼。整个外形像封建领主的城堡,以坚固、沉重、敦厚的形象显示了当时封建宗教的权威法国的圣塞南教堂、德国的沃尔姆斯教堂、英国的杜汉姆教堂、意大利的比萨教堂等,都是罗马式建筑的典型代表。罗马式风格的开始的著名代表是圣赛尔南教堂:圣赛尔南大教堂的平面图是一个经过强调的拉丁十字架形状,重心在东部的一端。教堂内部由立柱隔成许多个方形的小单元。在边廊尽头的塔楼和中堂里,众多穹顶进一步反映出它罗马式的特征;罗马式风格的形成则以英国杜勒姆教堂为标志:虽然它的平面设计较为朴实,但是中堂却是圣赛尔南教堂的三倍。这意味着它的拱顶必须更能负重。教堂东边