教案(三)

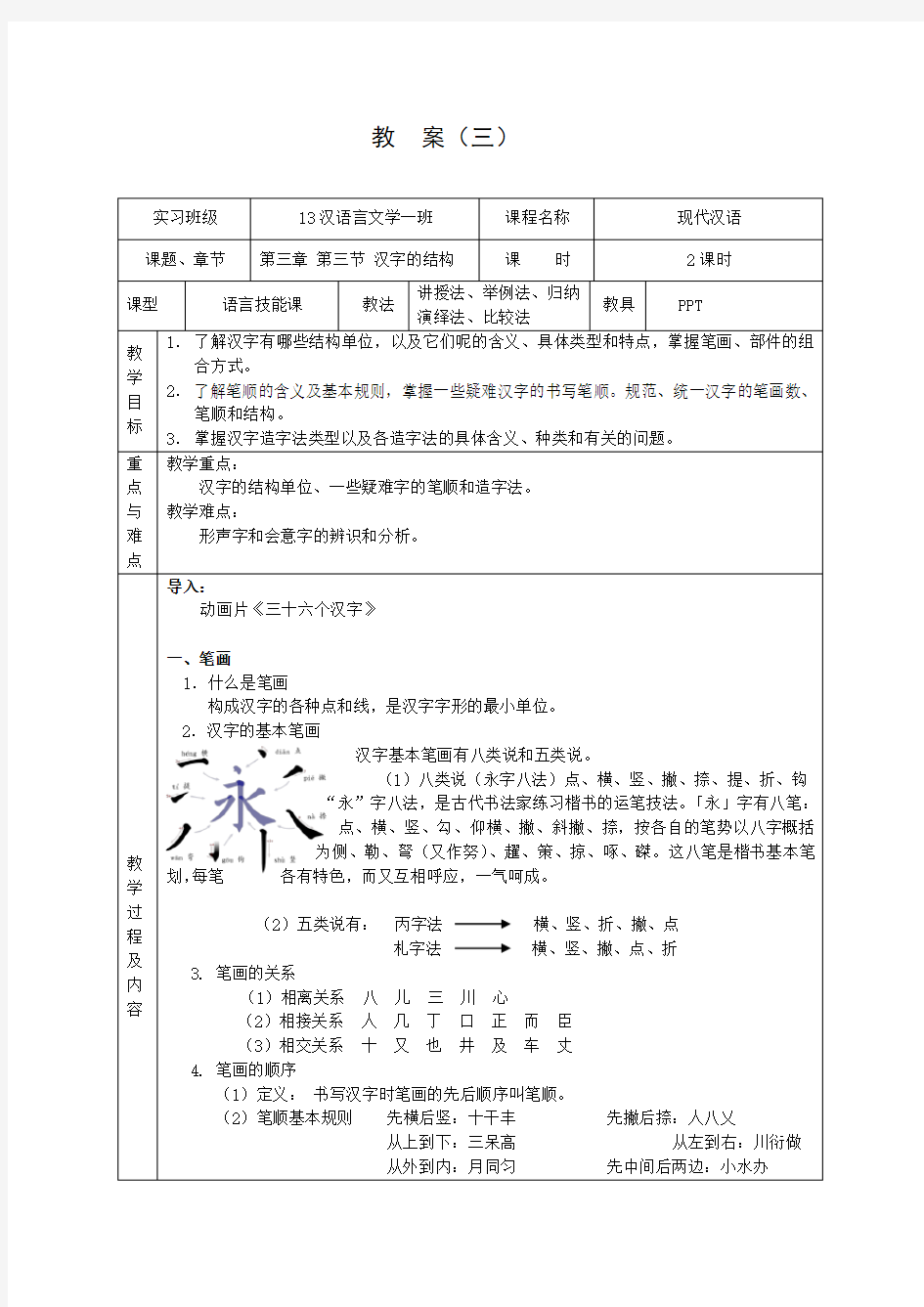

“永”字八法,是古代书法家练习楷书的运笔技法。

为侧、勒、弩(又作努)

划,每笔各有特色,而又互相呼应,一气呵成。

(2)五类说有:

3. 笔画的关系

山水木虎

川大小高

人果子鼎3.会意

甲骨文金文小篆

从戈从止。止是趾本字,戈下有脚,表示人拿着武器走,有征伐或显示武力的意思。

汉字的形体演变规律 汉字的起源有多种传说,最为人所知的,是仓颉造字说。相传,仓颉“始作书契,以代结绳”。《易经》:“上古結繩而治,後世聖人易之以書契。”随着文明发展,事情繁杂,结绳记事之法,远远不能适应需要。传说中有一种说法是仓颉通过对自然世界的观察,“观奎星圜曲之式,察鸟兽蹄爪之迹”,整理得到各种素材,创造了代表世间万物的各种符号代替结绳记事。他给这些符号起了个名字,叫做字。许慎《说文解字》中言:“倉頡之初作書,蓋依類象形,故謂之文,其後形聲相益,即謂之字。文字之創,實非一時一地一人之事,乃經長時間,不同地域,多人的集體創造。”总的来说,汉字是人们根据自然生活的要求,联系身边各种事物,进行想象和创造而成。 如今,经过大量的考古发掘研究,已发现的甲骨文被认为是最早的汉字。纵观历史,汉字经过了6000多年的变化,主要分为古文字和隶楷两个阶段。古文字包括小篆在内的之前的文字。汉字形体演变主要过程是:甲骨文→金文→大篆→小篆→隶书→楷书→草书→行书,由繁到简,趋于规范性。 甲骨文多为甲骨卜辞,是殷商时期的主要文字。其文字笔画、结构不一,为书写方便,一个字在不同场合甚至有多种写法。图画形较强,象形字,会意字居多。 商周时期主要文字为金文。金文是指刻在青铜器上的铭文,用以记录祭祀活动或歌功颂德,吉祥,庆功之语。此时的文字虽仍是以殷商文字为基础,但较之殷商卜辭的任意繁簡,结构不定,笔画已渐趋稳定。青铜鐘鼎為傳國重器,故而刻鑄講究,刻其之上的铭文字體较为匀称,筆勢慎重,粗壮,圆转。 大篆据传为周朝史籀所创,故又称籀文、籀篆、籀书等。史籀是周宣王的史官。以周宣王时所作石鼓文最为著名。大篆是古字向小篆过渡的一种汉字字体。 春秋战国时期,汉字得到了较大的发展。这一时期,汉字处于甲骨文,金文向秦汉时代的篆书、隶书过度的重要阶段,形体内容丰富,呈现区域性的风格特点。主要分为三个区域:南方诸国,山东齐鲁诸国,秦与中原诸国。共分为五个大系:齐系、燕系、晋系、楚系和秦系文字。依据文字材料,又可分为石鼓文,盟书文字,简帛文字,玺印文字,货币文字五种。总的来说,除秦系文字外,春秋早期各系文字大体继承和发展了西周晚期方正朴茂的风格,从春秋中期到战国早期的各系文字,则逐渐表现为颀长秀美,并出现装饰性较强的鸟虫篆,到战国中晚期各系文字总体走向简率。 在汉字形体演变的过程中,最重要的一次改革是秦始皇统一六国文字,推行小篆,对文字进行了一种系统的整理。这是第一次大规模的文字规范化运动。小篆是由大篆简化而成。相对于大篆而言,小篆的形体结构简明、规正、协调,笔画横平竖直,粗细基本一致,偏旁也发生一定的变异和合并。小篆的图画性大大减弱,每个字的结构已经比较固定。在秦朝时期,小篆是“秦书八体”之一。所谓“秦书八体”,《说文解字》记载:“自尔秦书有八体:一曰大篆,二曰小篆,三曰刻符、四曰虫书、五曰摹印、六曰署书、七曰殳书、八曰隶书。”这八种字体分为两类,一以汉字发展为类:大篆,小篆,隶书。二以不同用途为类::刻符、虫书、摹印、属书、殳书。 这里着重提一下隶书。隶书起源于秦朝,由程邈整理而成,在东汉时期达到顶峰。隶书分秦隶与汉隶。秦隶的出现,是中国汉字发展和书法史上的一次重大变革,结束了古文字时代,开始了今文字的发展。“秦烧经书,涤荡旧典,大发吏卒,兴役戍,官狱职务繁,初为隶书,以趣约易,而古文由此绝矣”。隶书是以篆书为基础,将篆书圆转的笔法改为方折的笔法,在字体结构上更加简明,使书写速度更快。在东汉时期隶书有了较大的变化。结构向扁平发展讲究“蚕头燕尾”、“一波三折”,变画为点,变连为断,变无规则的线条为有规则的笔画,字体庄重端正。隶书奠定了现代汉字字形结构的基础。 楷书流行于魏晋南北朝时期,在隋唐五代时繁荣发展,是在隶书的基础上逐渐发展而来,

一、基础考查 1.下列词语中,没有错别字的一组是( ) A.镶嵌 精萃 休闲装 轻描淡写 B.瑕疵 鄙薄 邀请赛 赔理道歉 C.怃然 琵琶 和稀泥 玲珑剔透 D.推辞 观摩 元霄节 伶牙俐齿 解析:选C。A项,萃—粹;B项,理—礼;D项,霄—宵。 2.下列词语中,没有错别字的一组是( ) A.胳膊 挖墙脚 墨守成规 卑躬屈膝 B.骨骼 莫须有 囤积居奇 以逸代劳 C.彗星 座右铭 鸠占雀巢 在所不惜 D.慧眼 吓马威 星罗棋布 面面俱到 解析:选A。B项,以逸代劳—以逸待劳;C项,鸠占雀巢—鸠占鹊巢;D项,吓马威—下马威。 3.下列词语中,没有错别字的一组是( ) A.脉搏/平添 造型/摄像机 强档/轻歌慢舞 B.慈祥/影牒 摩挲/万金油 返聘/凤毛麟角 C.峰会/对峙 修葺/结骨眼 戏谑/张皇失措 D.贸然/夜宵 竣工/终身制 熨帖/扶老携幼 解析:选D。A项,慢—曼;B项,牒—碟;C项,结—节。 4.下列各句中,没有错别字的一项是( ) A.电视剧《沂蒙》真实地还原了历史,人物塑造生动而又不落窠臼,在宏大的叙事中,注重细节描绘,展现了沂蒙人民的精神风貌,使人心灵震憾。 B.岁月的山峦积淀着沧桑,生命的泉水涤荡着澄澈,心灵的花草弥散着芳香;优雅地行走在时光中,享受着“结庐在人境,而无车马喧”的清高旷远。 C.备受关注的股市近来出现了投资者期盼的牛市行情,沪、深两市再接再厉,股指一路上扬,有的媒体已经打出了“沪指跃上四千已万事具备”的标题。 D.走进乡村,才能体会到腊月年味的古朴淳厚:男人们杀猪宰羊,热闹非凡;女人们成群结对置办年货,忙得两脚生风;小孩们购花炮,手舞足蹈。 解析:选B。A项,震憾—震撼;C项,万事具备—万事俱备;D项,成群结对—成群结队。 二、阅读理解 阅读下面的文字,完成5~7题。

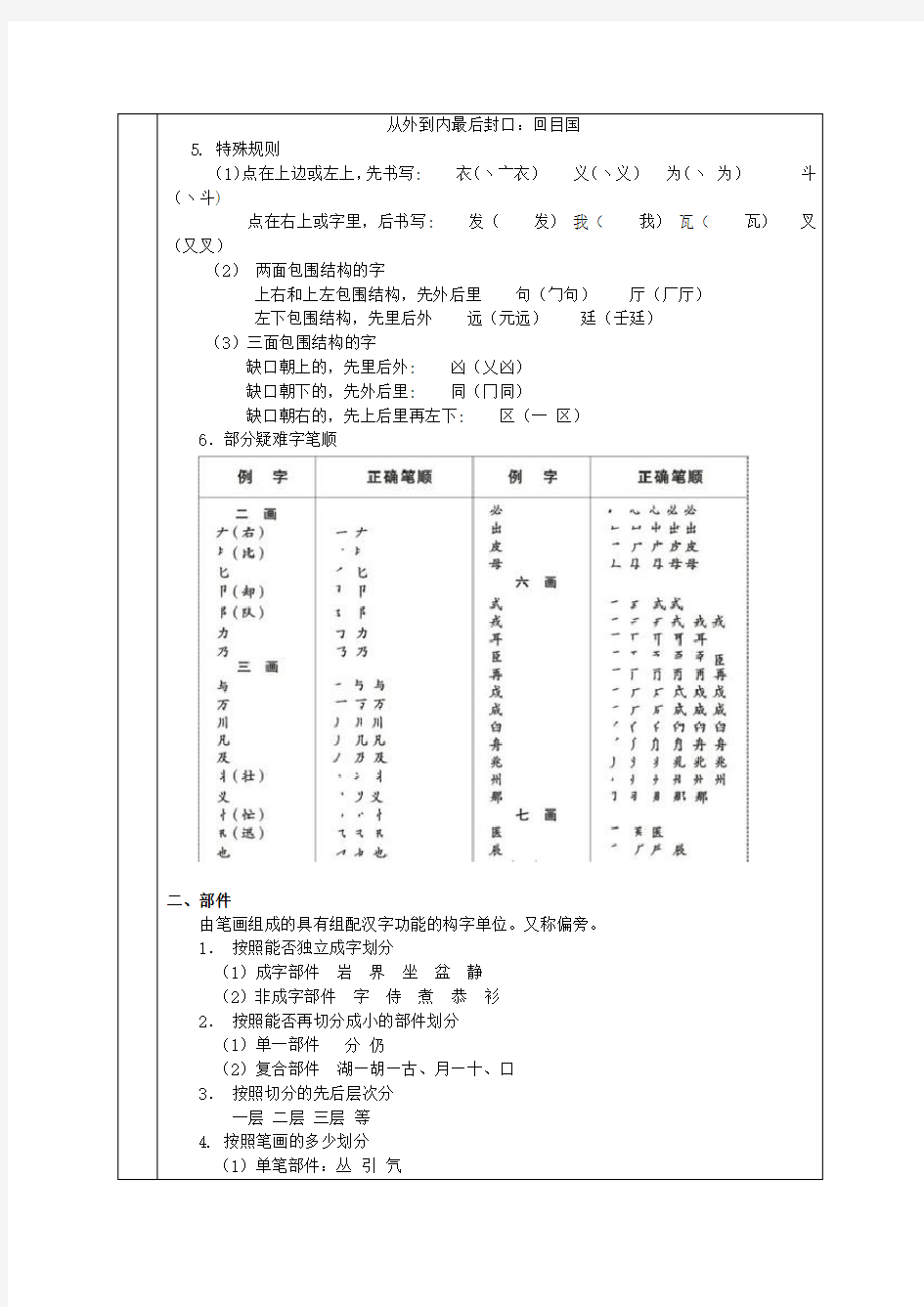

一、“六书”的来源 “六书”一词最早见于《周礼·保氏》篇中,然而没有具体的内容;从文史记载上看,战国、秦、西汉时也没有人对“六书”加以解释,直到东汉许慎在《说文解字·叙》里,才提出了六书的具体名称,并且下了定义,举了例字。 郑众:象形、会意、转注、处事、假借、谐声 班固:象形、象事、象意、象声、转注、假借 许慎:指事、象形、会意、形声、转注、假借 虽然三家的名称有所差异,次序不尽相同,但可以看出相互间的继承关系。 二、“六书”的定义与解释 (一)象形 “象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也”。 是按照事物的实体来画出相象的图形,用事物的本来名称确定象形字的读音。 1.独体相形 2、合体象形(衬体象形)所象之物难以单独画出来,或画出来难以辨认,就把相关部分也画出来加以衬托。 象形字的特点: (1)是独体的,或在独体字上添加辅助性符号,从中不能分析出两个或两个以上的独立字形2、合体象形(衬体象形)所象之物难以单独画出来,或画出来难以辨认,就把相关部分也画出来加以衬托。 。(2)体现的是具体的物象。 (3)无表音成分。 总之,它是单纯的、具体的表意符号。 (二)指事 “指事者,视而可识,察而见义,上下是也。” 一看就能识别是个什么事物,仔细考察会发现这个字的含义。 指事字的结构,是由象征性的符号或在象形字的基楚上增加指示符号或改变方向組成的。 指事字可分为两类: 1、纯指示性符号构成的字 2、合体指事字 在象形字基础上添加指示性符号 注意 (一)指事字的共同特征是含有抽象性指示符号,甚至全部都是指事性符号。 (二)由于附加于象形字上的抽象性指示符号单独不能成字,所以指事字一般都是独体字。 区别象形、指事的方法: 1、看概念是抽象还是具体; 2、关键看有无指示性的符号 (三)会意 “会意者,比类合谊,以见指撝。…武?…信?是也。”

汉字的发展史 汉字经过了6000多年的变化,其演变过程是: (商)(周)(秦)(汉)(魏晋)(草书) 汉字的产生经历了漫长的过程。虽然是所公认的最早的汉字见于安阳小屯村出土的甲骨卜辞,但汉字的产生肯定远早于殷商时期。山东大汉口文化遗址的陶器上,有许多不同形体的图形符号和刻画符号。它们都能按照古文字的规律释读,因而被多数古文字学家定为文字。大泣口文化的陶器符号,大约出现于公元前2500到前2000年,依文献记载推算,大致与传说中的黄帝时代相当。另外,近年来在山西襄汾陶寺附近,也出土一些4000年前的带文字的陶片。当然,这些文字与汉字的关系,尚有待进一步研究。 仓颉造字的传说可能曲折地反映了汉字草创的某些情况,但文字起源于结绳、契刻和图画,乃是后世学者公认的定论。《周易·系辞》说“上古结绳而治,后世圣人易之以书契”。这些“书契”和图画,一旦有了比较固定的意义、读音和形体,并且能够被使用这一语言的人群所理解时,就具有了文字的性质,而成为最早的文字。汉字是表意文字,其起源当然不会例外。 相传,仓颉“始作书契,以代结绳”。在此以前,人们结绳记事,即大事打一大结,小事打一小结,相连的事打一连环结。后又发展到用刀子在木竹上刻以符号作为记事。随着历史的发展,文明渐进,事情繁杂,名物繁多,用结和刻木的方法,远不能适应需要,这就有创造文字的迫切要求。黄帝时是上古发明创造较多的时期,那时不仅发明了养蚕,还发明了舟、车、弓弩、镜子和煮 饭的锅与甑等,在这些发明创造影响下,仓颉也决心创造出一种文字来。 有一年,仓颉到南方巡狩,以“羊马蹄印”为源灵感。 仓颉日思夜想,到处观察,看尽了天上星宿的分布情况、地上山川脉络的样子、鸟兽虫鱼的痕迹、草木器具的形状,描摹绘写,造出种种不同的符号,并且定下了每个符号所代表的意义。他按自己的心意用符号拼凑成几段,拿给人看,经他解说,倒也看得明白。仓颉把这种符号叫做"字"。

答案 一、基础巩固 第三节 方块的奥妙 ——汉字的结构 自主广场 1.下列关于汉字的说法不正确的一项是( ) A.偏旁是比部件更高一级的构字单位,也是构成汉字的最直接的单位。 B.汉字有“独体字”和“合体字”的区别。 C.独体字在结构上不能再拆分,象形字和会意字都是独体字。 ,合体字的表音或表意单位就叫偏旁。 象形字和指事字是独体字,形声字和会意字是合体字。 C 2.下列关于汉字结构的说法不正确的一项是( ) A.每一个汉字都是由特定的部件拼装而成的。 B.汉字的每个部件可以和其他部件构成许多汉字。 C.汉字的部件都有一定的读音和意义,这也可以帮助我们去了解字的具体意义。 部件是一个独立的书写单位,却并不一定都有读音和意义。 C 3.下列关于汉字结构形式的解说不正确的一项是( ) A.汉字的组合模式有四大类十三小类。 B.同一部首出现在汉字的不同位置时,其形态大小可以不同。 C.从结构上看,“坐”“巫”是两个并列结构的汉字。 D.汉字的部件在汉字里所占比例的大小,主要看部件笔画数的繁简。笔画繁杂的,宽度和高度就大些,相反就小些。 C 项,从结构上看,“坐”“巫”是两个框架结构的汉字。 C 4.下列汉字笔画数完全相同的一项是( ) A.女 乃 及 弓 B.世 丐 弗 功 达 廷 邪 D.巨 区 乌 切 A 项的笔画数依次是 3、2、3、3; B 项的笔画数依次是 5、4、5、5; C 项的笔画数依次是 6、6; D 项都是 4 画。 D 5.下面两个字谜,猜猜各是什么字。 (1)说不叫说,拿不叫拿。( ) 与“说”同义的是“曰”,与“拿”同义的是“取”,合在一起是“最”。 最 (2)视而不见,听而不言。( ) “视”去掉“见”为“礻”;“听”不言,去掉“口”为“斤”。两个部件合为“祈”。 祈 解析答案 答案 解析 答案 解析 答案 解析 答案 解析 解析

汉字的结构现代汉语

第三节汉字的结构 从外部结构说,汉字从小到大有三个层次,就是笔画、部件和整字。 笔画、部件、偏旁、部首。 一、结构单位 现行汉字的结构单位有两级:一是笔画,二是部件。(一)笔画 笔画是汉字字形构造的最小结构单位, 是指构成汉字的各种点与线,即从落笔到提笔笔尖运动在书写材料上所留下的痕迹叫做笔画。 笔画的具体形状叫笔形。 汉字的基本笔画历史上被称为“永”字八法,包括点、横、竖、撇、捺、提、折、钩。 《印刷通用汉字字形表》和《现代汉语通用字表》规定了5种基本笔画:横(一)、竖(∣)、撇(丿)、点(ヽ)、折()。 又叫“札字法”。 笔形有主笔形和附笔形的区别。

《现代汉语通用字表》规定了7000个通用汉字总笔画数是75290,平均每字10.75画,最少是一画(一),最多是36画(齉nàng)。 笔画的组合类型有三种方式: 1)相离,笔画彼此分离,如:三川。 2)相接,笔画和笔画相接触,如:厂上。 3)相交,笔画和笔画相交叉,如:十丈。 练习:心、人、几、丁、了、口、正、而、臣、十、丈、也、井、尹、及、车、木、交、河、各。 作业:P188 三。 (二)部件 是由笔画组成的具有组配汉字功能的构字单位,是比笔画高一级的单位。 一般大于笔画小于整字(合体字)。 部件分级别。 如戆 一级部件:赣心 二级部件:章 3

许慎:“画成其物,随体诘诎(屈)。日月是也。”象形即描绘事物形状的造字法。 (1)画轮廓 (2)画局部 (3)突出特征 (4)加陪衬 特点: 1. 区别于图画,和语言里的词发生对等关系。 2. 象形是最初的造字方法,构成了汉字的基础。 象形法的缺陷:由于象形字是描画事物的形状,所以局限性很大。 象形产生在远古时代,后代用象形造字非常少。2.指事 许慎:“视而可识,察而见义。上下是也。” 指事是用象征性符号或在象形字上加提示性符号来表示某个意义的造字法。

第三节:汉字的形体结构——六书 教学目的:使学生熟悉六书内容,记住许慎对六书得解释,能够应用六书理论分析汉字,识记简单的古文字。 教学重点:1熟悉六书的内容,会应用六书理论分析汉字。 2 识记简单的常用甲、金、篆等古文字。 教学难点:会应用六书理论辨析汉字的形意关系。 培养能力:应用基础理论的能力。 教学方式:讲授课。多媒体。 教学类型:理论课 教学课时:5课时 教学过程: 一、六书概说 汉字的表意功能,是由字符内在的构形来体现的。字符在内的构形相当复杂,但是也有一定的规律。能大体阐明这些规律的,就是我国传统文字学中的六书说。 六书是汉代人根据对小篆的形体分析而归纳、总结出来的六条造字原则和具体的造字方法。六书一词,最早见于《周礼·地官·保氏》:“掌谏王恶而养国子以道,教之以六艺,……五曰六书,六曰九数。”但是没有具体的六书名目。直到西汉末年,刘歆修《修略》,六书名目方始得见:“古者八岁入小学,故周官保氏掌国子,教之六书,谓象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。”其后郑众在作《周官解诂》时,将这六书名目及闪第修正为“象形、会意、转注、处事、假借、谐声。”仍然没有具体的解释。又过了几下年,到了东汉许慎作《说文解字》时,才在叙中给六书的名目加以界说,并举例字以明之。许慎又把六书的名目和次第修正为指事、象形、形声、会意、转注、假借。后世讲六书,一般都用许慎的中目而依刘歆的次第。我们也沿用这个习惯,分别介绍六书的具体内容。 二、六书的具体内容 (一)象形 1、定义:“象形者,画成其物、随体诘诎,日月是也。”(诘诎,即弯曲)意思是说,象形字就是字形画成字义所表示事物的形状,随着物体的外形而曲折字的笔画,“日”、“月”就是这种字。形象字的产生大都很早,由绘画发展而来;越古老的文字,其形象程度越高,图画色彩越浓,古文字中的象形字大多保留图画的味道。例如:(见幻灯片) (鸟)(鱼) 甲骨文中的“鸟”和“鱼”这两个字形就分别像鸟和鱼的简笔画。但象形字不等于是图画,大都带有写意性质的,例如: (马)(鹿) 甲骨文的“马”和“鹿”这两个象形字是根据实物的形象画出来的,但“马”突出地表现了它的头和颈项上的鬃毛,而身体的其它部分却以简单的几笔画出其轮廓。“鹿”也是突出其头,尤其是头上有枝桠的角。而身体部分也是以简笔画的形式表达。这与写实的绘画是有所不同的。 有时还可把肢体部分省掉,只画头部,例如:

汉字结构的发展方向 汉字的结构是朝着什么方向发展的?对这个问题,有两种截 然相反的回答:一是音化,一是意化。〔1〕所谓“音化”,是 指在汉字体系里音符数量由少到多,逐渐占优势;而“意化”, 则是意符数量由少到多,渐次成为主流。 在讨论音化或意化时,要注意以下两点: 第一,应着眼于作为汉字构成成分的字符。一个字符若要成 为某语素的书写形式或书写形式的一部分,就要实现字符与语素 的结合。结合的道路主要有两条:一是用字符所示的意义与语素 的意义沟通,这叫表意,这种字符增多就叫意化;二是用字符所 示的声音与语素的声音沟通,这叫表音,这种字符增多就叫音化。由此看来,所谓表音表意,所谓音化意化,是就字符与语素结合 的方式来说的,是着眼于字符的。字符与语素的结合,有“初婚”和“再婚”两种情况。例如甲骨文中的“日”与语素“日”的结 合是“初婚”,而“晴”“马日”中的“日”与语素“晴”“马日”的结合都是“再婚”。“初婚”时字符只有形体意义,它与 语素只能沿着意义这条道路走到一起;“再婚”时的字符,已有 了它最初记录的语素的音和义,它与新语素结合的途径就可以有 意义和声音这两条了。 一个汉字,不论它有几个字符,也不管这些字符是通过什么 途径与相应语素结合的,一旦成了语素的书写形式,它就成为一 个整体。这个整体是“能指”,而相应的语素是“所指”。作为“能指”的字,是既有音,又有义的,因为语素是音义结合体。 因此,说到音化意化时,不能着眼于作为语素书写符号的汉字。 在这一点上,中西文是一样的。例如我们不能说英文“sun”这个

字只有音,而中文“尖”这个字只有义,但可以说“sun”字所使用的字符“s”“u”“n”只表音,而“尖”字所使用的字符“小”“大”只表意。 第二,应着眼于汉字字符的实际运用。我们知道,在记录语言时,一个汉字有时记录这个语素,有时记录那个语素;有时表示本义、引申义,有时表示假借义。汉字记录的语素不同,所表示的意义不同,汉字所使用的字符表音表意的情况就有所不同。所谓表音、表意,实际上是指在汉字实际运用过程中字符与相应语素的结合方式,而不是指在创造汉字之时字符与相应语素的结合方式。例如古文字中的“来”,就其来源而言,是表意的;而就其运用讲,是表音的。当然,这两者有时是统一的。例如古文字中的“日”,当它表示本义时,是表意的;而就其来源说,也是表意的。 纵观几千年来汉字发展的历史,我们发现,汉字的结构依次有三个不尽相同的发展方向,换句话说,汉字结构发展的方向是因时而异的。 一、在完整的汉字体系形成的过程中以及这种体系形成的初期,汉字结构发展的方向是音化。 完整的汉字体系是在原始文字的基础上形成的,而原始文字(包括文字画和图画字)都是表意的。汉字的文字画材料,至今还未发现。而图画字的材料却有一些。例如《金文编》843号,是一幅画,像手里拿着刀杀猪,它的意思应该是杀猪祭祀祖先。从这类材料来看,图画字中已有可以反复使用的单体符号。这些符号,或者是代表有形事物的,或者是代表概念的。 当汉字完整的体系开始形成时,图画字中的许多单体符号被吸收进来;此外人们还仿此创造了许多类似的符号。然而光凭这

第3课第3节方块的奥妙-汉字的结构练习新人教版选修《语言文 字应用》 一、课内双基 根据课内知识填空。 1.根据笔画的形状,可以给汉字分出几十种笔画来,其中最基本、较常见的有5种,即____________________。 【答案】横()竖(ㄧ)撇(丿)点(、)折() 2.合体字由独体字组合而成,________和________都是合体字。合体字的________就叫偏旁。 【答案】会意字形声字表音或表意单位 3.汉字笔画的三种组合位置是:(1)________,(2)________,(3)________。 【答案】(1)笔画彼此分离(2)笔画和笔画相连接(3)笔画和笔画相交叉 4.笔顺的基本规则是:___________________________________________________ ________________________________________________________________________。 【答案】先横后竖,先撇后捺,先上后下,先左后右,先外后内,先中间后两边,先进去后封口,重叠套嵌结构要根据层位定顺序。 5.下列关于汉字的说法不正确的一项是( ) A.偏旁是比部件更高一级的构字单位,也是构成汉字的最直接的单位。 B.汉字有“独体字”和“合体字”的区别。 C.独体字在结构上不能再拆分,象形字和会意字都是独体字。 D.合体字由独体字组合而成,合体字的表音或表意单位就叫偏旁。 【答案】C(象形字和指事字是独体字,形声字和会意字是合体字。) 6.下面是对汉字的笔画和笔顺做的判断,选出正确的一项( ) A.“凸”字的第四笔是横折。 B.“臣”字共六画,起笔是横。 C.“麦”字共七画,第三笔是横。 D.“鼎”字共十五画。 【答案】B(A项,“凸”第四笔是横折折折;C项,“麦”字第三笔是竖;D项,“鼎”是十二画。) 7.下面汉字笔画数完全相同的一项是( ) A.女乃及弓 B.世丐弗功 C.卯达廷邪

第二章汉字的结构和发展 “六书”与汉字的形体构造 第二章汉字的结构和发展 第一节“六书”与汉字的形体构造 一、汉字的起源 1.远古人类记事主要有实物、契刻、图画等方式,随着人类的进步,在契刻、图画的基础上产生了文字。文字的产生是人类进入文明的标志。 2.汉字的起源大约在原始社会晚期,汉字体系的形成大约在夏代初年,最迟在夏代中期。 二、什么是文字 1.《尚书·序·正义》:“言者意之声,书者言之记。” 《东塾读书记》(陈澧)“盖天下事物之象,人日见之,则心有意,意欲达之,则口有声。意者,象乎事物而构成者也;声者,象乎意而宣之者也。声不能传于异地,留于异时,于是乎书之为文字。文字者,所以为意与声之迹也。”

2.统而言之,记录语言的书写符号体系,叫文字。析而言之,许慎《说文解字·叙》:“仓颉之初作书,盖依类象形,故谓之文;其后形声相益,即谓之字。文者,物象之本;字者,言孳乳而浸多也。”许慎这段话的意思即后来人们通常所说的“独体为文,合体为字”。 3.文:象形字,象人胸前刻有花纹的形象,指花纹、纹路。字:本义是在屋里生孩子,指生育。“字”是从“文”孳生而来的,而且越孳生越多,因此,用“字(生育)”表示“字”(由文孳生而来的符号)之意。 三、“六书”与四体二用 1.“六书” 关于汉字的造字法,传统有六书的说法: 班固《汉书·艺文志》中指:象形、象事、象意、象声、转注、假借。 郑玄注《周礼·地官·保氏》指:象形、会意、转注、处事、假借、谐声

许慎《说文解字·叙》中指:指事、象形、形声、会意、转注、假借 我们今天所说的六书,一般是指:象形、指事、会意、形声、转注、假借。 2.四体二用 清·戴震说:“指事、象形、形声、会意四者,字之体也;转注、假借二者,字之用也。”“字之体”,指造字法;“字之用”指用字法。“四体二用说”被清代文字学家接受,并成为今天的共识。 3.“六书”并不是造字的原则。先有汉字,后有六书说。汉字五六千年以前就有了,到汉代人们才有意识地研究汉字的造字法,提出了“六书”说。当然,“六书”提出后,它的确也成了新造汉字的造字原则。如,化学元素名称用字,就是用形声造字法造出来的。

汉字字体的演变 (一)汉字字体的演变 汉字产生于原始社会末期,至今已有五六千年的历史。从比较成熟的甲骨文算起,也有三千多年的历史。从甲骨文产生至今,汉字字体发展经历了古文字和今文字两大阶段。古文字阶段可分为甲骨文、金文、大篆、小篆等四个阶段。今文字阶段可以分为隶书、草书、楷书等几个阶段。 1、甲骨文甲骨文是三千多年前殷商时代通行的文字。甲骨文主要记录商代王室贵族有关占卜活动的内容,因为是刻在龟甲和兽骨上面的,所以人们称之为甲骨文。甲骨文的主要特点是:图画特征明显,由于是用刀在龟甲兽骨上刻写的,因此笔画比较细瘦,字形大小不一。 2、金文金文又叫钟鼎文,它是西周及春秋时代浇铸在青铜器——钟鼎、生活用品、武器等上面的文字。古代称青铜叫金,所以后世称青铜器上的文字叫金文。金文主要记录的是统治者祭祀、分封诸侯、征伐及器主的功绩等内容。金文的主要特点是:笔画肥大厚实,结构、行款趋向整齐,图画特征明显减少,文字符号特征有所加强。 3、大篆大篆是春秋战国时期秦国流行的汉字字体。大篆这种字体是从西周金文直接发展而来,其形体及结构特点与金文大体相同,变化小而规范,可以从中清晰地看出汉字字体发展的痕迹。大篆的主要特点:字形整齐匀称,笔画粗细一致,趋于线条化,比金文前进了一大步。 4、小篆小篆是秦统一六国后通行于全国的标准字体。秦始皇统一六国后,实行“书同文”的政策,以秦国流行的大篆作为整理汉字的基础,省改大篆的笔划和结构,使之更加简易、规范,从而使原来纷繁复杂的汉字字体统一起来,有了共同的标准,这种统一的字体就是小篆。小篆是我国历史上第一次汉字规范化的产物,在汉字发展史上具有十分重要的地位。小篆的通行,结束了从甲骨文以来一千余年汉字形体纷繁、写法多样的混乱局面。小篆的主要特点:笔画、结构简易规范,字体、字形高度统一。 5、隶书隶书是出现于战国,形成于秦代,在民间广泛流传的一种字体。秦代的一些下层办事人员,为了省时、快速,在抄写东西时不完全按照小篆的笔画、结构书写汉字,从而逐渐形成了一种新字体。因为这种字体多为下层官吏、徒隶等使用,所以被称为隶书。在秦代,隶书只对小篆起辅助作用,正式场合仍然要用小篆。到了汉代,隶书终于发展成为一种全新的汉字字体,并取代了小篆成为通用字体。隶书的主要特点:完全打破了小篆的结构,形成了点、横、竖、撇、捺等基本笔画,笔画讲究波势挑法;结构匀称、棱角分明,字形扁方,整齐美观;图画性完全消失,字体完全符号化。所以说,隶书是汉字发展史上的一个转折点,是古今文字的分水岭。 6、草书草书是汉代为提高书写速度在隶书的基础上形成的一种字体。据说草书得名于打草稿,“草”有“草率”、“潦草”之意。草书主要运用于日常书写,正式场合,如公文、布告等,仍然要用隶书。草书一般分为章草、今草、狂草三种。章草形成于东汉初年,其特点是:笔画相连,但字字独立,辨认容易。今草产生于东汉末年,其特点是笔画相连,而且字字相连,书写十分潦草,有时一个字只保留一点轮廓,许多不同的偏旁,如竹字头、心字底、四点底,都写成一个形状,辨认十分困难。狂草产生于唐代,是在今草的基础上发展起来的,

汉字结构的发展方向(1) 汉字的结构是朝着什么方向发展的?对这个问题,有两种截然相反的回答:一是音化,一是意化。〔1〕所谓“音化”,是指在汉字体系里音符数量由少到多,逐渐占优势;而“意化”,则是意符数量由少到多,渐次成为主流。在讨论音化或意化时,要注意以下两点: 第一,应着眼于作为汉字构成成分的字符。一个字符若要成为某语素的书写形式或书写形式的一部分,就要实现字符与语素的结合。结合的道路主要有两条:一是用字符所示的意义与语素的意义沟通,这叫表意,这种字符增多就叫意化;二是用字符所示的声音与语素的声音沟通,这叫表音,这种字符增多就叫音化。由此看来,所谓表音表意,所谓音化意化,是就字符与语素结合的方式来说的,是着眼于字符的。字符与语素的结合,有“初婚” 和“再婚”两种情况。例如甲骨文中的“日”与语素“日”的结合是“初婚”,而“晴”“马日”中的“日”与语素“晴”“马日”的结合都是“再婚”。“初婚”时字符只有形体意义,它与语素只能沿着意 义这条道路走到一起;“再婚”时的字符,已有了它最初记录的语素的音和义,它与新语素 结合的途径就可以有意义和声音这两条了。一个汉字,不论它有几个字符,也不管这些字符是通过什么途径与相应语素结合的,一旦成了语素的书写形式,它就成为一个整体。这个整体是“能指”,而相应的语素是“所指”。作为“能指”的字,是既有音,又有义的,因为 语素是音义结合体。因此,说到音化意化时,不能着眼于作为语素书写符号的汉字。在这一点上,中西文是一样的。例如我们不能说英文“sun”这个字只有音,而中文“尖”这个字 只有义,但可以说“sun”字所使用的字符“s”“u”“n”只表音,而“尖”字所使用的字符“小”“大” 只表意。第二,应着眼于汉字字符的实际运用。我们知道,在记录语言时,一个汉字有时记录这个语素,有时记录那个语素;有时表示本义、引申义,有时表示假借义。汉字记录的语素不同,所表示的意义不同,汉字所使用的字符表音表意的情况就有所不同。所谓表音、表意,实际上是指在汉字实际运用过程中字符与相应语素的结合方式,而不是指在创造汉字之时字符与相应语素的结合方式。例如古文字中的“来”,就其来源而言,是表意的;而就其运用讲,是表音的。当然,这两者有时是统一的。例如古文字中的“日”,当它表示 本义时,是表意的;而就其来源说,也是表意的。纵观几千年来汉字发展的历史,我们发现,汉字的结构依次有三个不尽相同的发展方向,换句话说,汉字结构发展的方向是因时而异的。一、在完整的汉字体系形成的过程中以及这种体系形成的初期,汉字结构发展的方向是音化。完整的汉字体系是在原始文字的基础上形成的,而原始文字(包括文字画和图画字)都是表意的。汉字的文字画材料,至今还未发现。而图画字的材料却有一些。例如《金文编》843号,是一幅画,像手里拿着刀杀猪,它的意思应该是杀猪祭祀祖先。 从这类材料来看,图画字中已有可以反复使用的单体符号。这些符号,或者是代表有形事物的,或者是代表概念的。当汉字完整的体系开始形成时,图画字中的许多单体符号被吸收进来;此外人们还仿此创造了许多类似的符号。然而光凭这些表意符号,还不能做到按照词序无遗漏地记录语言,这是因为,语言中的许多词(如虚词)是无法以形表义的。要想全面地记录语言,只有走假借的道路。完整的汉字体系形成的过程,就是假借字不断增

汉字的形体结构 (2010-09-04 10:16:35) 转载▼ 标签: 杂谈 一、什么是汉字的形体结构 汉字的形体结构,是指汉字的构造方式,即体现造字意义的字形结构。我们可以从不同的角度去分析汉字的结构,如“章”字,从书写结构讲,分为立、早两部分,就是人们通常所说的“立早章”。古汉语讲汉字的结构,主要是从造字角度讲的。章是由音、十两部分组成,东汉许慎的《说文解字》云:“乐竟为一章。从音,从十。十,数之终也。”书写结构只能告诉人们一个字的写法,造字结构则能体现一个字的本来意义。“乐竟”是指音乐告一段落。先人造字之初,就是根据事物的一定意义来造字的。清代王筠在《说文释例》中说:“许君之立说也,推古人造字之由,先有字义,继有字声,乃造字形,故其说义也,必与形相比附。”这就是说,在人们的头脑中,先有对某种事物形成的观念,即意义;然后有词的语音形式,即字的读音;最后才依据意义和读音造字,即字的形体结构。所以,汉字的形体、读音和意义,都是有一定的内在联系的。 二、为什么要分析汉字结构

分析汉字结构,有助于了解和掌握字的本义。如:“沙鸥翔集”的“集”,本作“”,从三个隹的在木上,会意,本义是群鸟聚集在树上。“春和景明”的“景”,从日,京声,形声,本义是日光。“夸父逐日”的“逐”,甲骨文从止在豕后,止是人的脚,在猪的后面,会意,表示追逐的意思。“晴初霜旦”的“旦”,甲骨文写作,金文,小篆,像太阳刚刚从地平线上升起,本义是早晨。 分析汉字结构,还有助于了解汉字的古代读音和古代汉语的语音系统。如“夸父逐日”的“父”,通“甫”。“甫”字从用父声,因此二字古代读音相同或相近,故相通。又如都邑的“都”,从邑者声,以“者”为声符;上古汉语里d与zh、p与f不分。这些形声字及其声符的读音,反映了形声字产生时期汉语的声、韵、调系统,我们将在“音韵学”部分做一般性的讲解。此外,识字教育、正字法、古籍整理、字典编纂、检字法等,都要求能正确地分析汉字的形体结构。 三、六书简述 汉字的形体结构,传统有“六书”之说。“六书”的概念由来已久。最早见于《周礼·地官·保氏》:“保氏(古代职掌教育贵族子弟的官员)掌谏王恶,而养国子(公卿大夫的子弟)以道。乃教之六艺:一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。”《周礼》是儒家十三部经书之一,成书大约在战国之际,这说明远在先秦时期就已

第三节汉字的内部结构——造字法 汉字有内部结构和外部结构,内部结构为造字法,外部结构为构件。本节重点学习造字法。 本节学习的重难点: 1.掌握汉字的六书理论 2.掌握汉字的古文字阶段的四种主要造字方法:象形、指事、会意、形声;掌握现代汉字的主要造字方法:会意、形声 3.认识一批古文字 一、汉字的六书理论 1.“六书”之名 六书之名始见于《周礼》。《周礼·地官·保氏》:“保氏掌谏王恶,而养国子以道,乃教以六艺,一曰五礼,二曰六乐,三曰五射,四曰五驭,五曰六书,六曰九数。”这里没有说出六书的具体内容,只是作为教国子的六艺的一部分,大概是识字的科目。 2.“六书”的内容 首次说出六书内容的,是东汉班固承袭西汉末刘歆《七略》而作的《汉书·艺文志》:“古者,八岁入小学,故周官保氏掌养国子,教之六书,渭象形、象事、象意、象声、转注、假借,造字之本也。” 汉末郑玄《周礼注》引刘歆的再传弟子郑众的解释:“六书,象形、会意、转注、处事、假借、谐声也。” 对六书解释最详细的汉代学者是许慎。《说文解字·叙》:“周礼八岁入小学,保氏教国子,先以六书。一曰指事,指事者,视而可识,察而见意,上下是也;二曰象形,象形者,画成其物,随体诘诎,日月是也;三曰形声,形声者,以事为名,取譬相成,江河是也;四曰会意,会意者,比类合谊,以见指撝,武信是也;五曰转注,转注者,建类一首,同意相受,考老是也;六曰假借,假借者,本无其字,依声托事,令长是也。” 班固、郑众、许慎三家对六书的解释,虽然名称用字及次序有所不同,因其同出一源,基本内容和思想是一致的。这是汉儒对汉字造字理论的认识。这一理论认识因许慎有《说文解字》,用它分析了9353个汉字,对后世影响极大,一直是后代学者分析汉字所遵循的标准。 现在,我们采用许慎的名称,班固的顺序: 班固:象形、象事、象意、象声、转注、假借 郑众:象形、会意、转注、处事、假借、谐声 许慎:指事、象形、形声、会意、转注、假借 结论: (1)象形、指事、会意、形声是最重要的造字方法,假借是不用造字的造字方法,转注是形声字之间的关系,是同义或近义词族。① (2)六书理论对表意文字具有普遍的适用性,②可应用来分析和释读世界上四种最古老的文字,包括今天东巴文。 二、古文字阶段的四种造字方法 (一)象形 1.定义 象形是用描绘事物形状来表示字义的造字法。 许慎《说文解字·叙》:“象形者,画成其物,随体诘诎,‘日’、‘月’是也。”“体”,物体。“诘诎”,曲折。全句义为:象形,画成实物的形体,笔画随着物体的轮廓曲折变化,“日”、“月”就是这样的字。 可见,象形字主要为事物造字,因为这些事物具体,有形可画。这些事物都是名词。 ①孙钦善《中国古文献学史简编》,高等教育出版社,2001年。

汉字的结构和发展(一) 北京大学邵永海 春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影;绝巘多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间;清荣峻茂,良多趣味。每至晴初霜旦,林寒涧肃;常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳!” 1、林寒涧肃 季春行冬令,则寒气时发,草木皆肃。《礼记·月令》。 同源词肃:收缩,收敛。萧:冷清。 严肃:板着脸,舒张不开。 祸起萧墙萧墙:一进大门时候,有面墙。起到屏障的作用。 2、常有高猿长啸 啸,吹声也,古人吹长啸。 唐《封氏》:激于舌端而清谓之啸。 3、属引凄异 属引:连绵不断。 (1)《说文》:属,连也。从尾,蜀声。(动物后面连属着尾巴) (2)《史记.大宛列转》:“而发天下七科讁,及载备(干粮)给贰师(贰师将军李广利)。转车人徒相连属至敦煌。”这里连属是同义词连用。 (3)《说文》:“引:长也,开弓也,从弓。” (4)段注:施弦于弓曰张,钩弦使满以竟矢之长亦曰张,是谓之引。凡延长之称、开导之称,皆引伸于此。 (5)《小雅.楚茨》、《大雅.召旻》毛传皆曰:“引,长也。” 拉弓——引申:拉长,延长,开导,引兵而退。 4、谷 :泉出通川为谷。从水半见出于口。 :口上阿也,从口,上象其理。 5、小结 南北朝时期,是中国山水游记的重要时期,因为政治黑暗,很多文人寄情于山水间。他们笔下的山水都是那么真实,这与唐宋朝的山水有很大的区别,唐宋文人的游记中,山水成为一种意境,从中得出哲理。 汉字的结构和发展(二)

1、南北朝时期是骈文发展的时期,带有骈文的特色。 2、总写三峡 一、《说文解字》成书于100年至121年,是我国第一部按部首编排的字典。 1、陸宗達,《說文解字通論>。王力,《中國語言學史》。 2、许慎,字叔重,汝南邵陵人。东汉和商永十二年开始写作《说文解字》。 3、《说文解字》从字形出发,阐述字形、字义、字音三方面的关系。 炳,明也。从火,丙声。(形声) 想,冀思也。从心,相声。 析,破木也。从木,从斤。(会决) 妇,服也。从女持帚洒扫也。(声训)(会意) 男,丈夫也。从田,从力。言男用力于田也。 祭,祭祀也。从示,以手持肉。(会意) 刀,兵也。象形。 鸟,长尾禽总名也。象形。鸟之足匕,从匕。 刃,刀坚也。象刀有刃之形。(指事) 4、注音方法:譬况法、直音、反切。 (1)譬况法:汉代汉字注音的最常用的方法。使用打比方的方式来给一个字注音,读若某。(读若,读得差不多像这样字就可以了,后面还能注明把这个字读得长一点或短一点就可以了。) (2)直音:古汉语的注音方法,即用同音字来注音。 (3)反切:东汉末年佛教传入中国,人们受梵语的启发创造了反切这种注音方法,即用两个字给一个汉字注音。 汉字的结构和发展(三) 《说文解字》的部首一共540部 王力:《中國語言學史》 1、部首的建立,是许慎的重大创造。本为来汉字就是凭形体 2、许慎在540个部首的次序安排上是煞费苦心的。他把形体相似或意义相近的部首排在一起,这样就等于把540个部首分成若干大类。他这样做的目的是帮助读者更好地认识义符的作用,从而更确切地了解意义。 3、《说文》每一个部首内部的字也不是杂乱无章的,而是基本上做到以类相从的。例如木部的次序,大致是先列木名,其次列树木的各个部分,其次再列木制品。 木、橘、橙、柚、柿、梅、杏、桃

第三节汉字的结构 从外部结构说,汉字从小到大有三个层次,就是笔画、部件和整字。 笔画、部件、偏旁、部首。 一、结构单位 现行汉字的结构单位有两级:一是笔画,二是部件。 (一)笔画 笔画是汉字字形构造的最小结构单位, 是指构成汉字的各种点与线,即从落笔到提笔笔尖运动在书写材料上所留下的痕迹叫做笔画。笔画的具体形状叫笔形。 汉字的基本笔画历史上被称为“永”字八法,包括点、横、竖、撇、捺、提、折、钩。 《印刷通用汉字字形表》和《现代汉语通用字表》规定了5种基本笔画:横(一)、竖(∣)、撇(丿)、点(ヽ)、折()。 又叫“札字法”。 笔形有主笔形和附笔形的区别。 《现代汉语通用字表》规定了7000个通用汉字总笔画数是75290,平均每字10.75画,最少是一画(一),最多是36画(齉nàng)。 笔画的组合类型有三种方式: 1)相离,笔画彼此分离,如:三川。 2)相接,笔画和笔画相接触,如:厂上。 3)相交,笔画和笔画相交叉,如:十丈。 练习:心、人、几、丁、了、口、正、而、臣、十、丈、也、井、尹、及、车、木、交、河、各。 作业:P188 三。 (二)部件 是由笔画组成的具有组配汉字功能的构字单位,是比笔画高一级的单位。 一般大于笔画小于整字(合体字)。 部件分级别。 如戆 一级部件:赣心 二级部件:章 三级部件:立早文贡 四级部件:日十工贝 练习:下列汉字由几级部件组成 荣、树、花、逊、缠、抛、捆、崭、岚、捞、膏、罚、烈。 (三)偏旁 1

合体字进行第一次切分产生的两个部分。即一级部件。 是直接构成合体字的单位。 旧称左边为偏,右边为旁,现在统称偏旁。表音的叫声旁,表义的叫形旁。(四)部首 是具有字形归类作用的偏旁,是字书中的各部的首字。 用部首给字归类始于东汉许慎的《说文解字》。 字典里大多数部首都是由汉字中有表意作用的偏旁充当的。 二、笔顺 笔顺就是书写汉字时笔画的先后顺序。 笔顺的基本规则是: 先横后竖,如:十干丰。 先撇后捺,如:人八乂。 从上到下,如:三呆高。 从左到右,如:川衍做。 从外到内,如:月同匀。 从外到内后封口,如:回目国。 先中间后两边,如:小水办。 《现代汉语通用字笔顺规范》规定了7000个通用汉字的规范笔顺。 注意一些特殊字的笔顺:P182 作业:P189七 三、汉字的构造方式 (一)“六书”造字法 六书:象形、指事、会意、形声、假借和转注。 1.象形 许慎:“画成其物,随体诘诎(屈)。日月是也。” 象形即描绘事物形状的造字法。 (1)画轮廓 (2)画局部 (3)突出特征 (4)加陪衬 特点: 1. 区别于图画,和语言里的词发生对等关系。 2. 象形是最初的造字方法,构成了汉字的基础。 象形法的缺陷:由于象形字是描画事物的形状,所以局限性很大。

汉字形体发展演变过程中的规律 汉字的形体最早可追溯到商代后期的甲骨文、金文。在此后的三千多年中历尽沧桑而沿用至今。其间汉字形体虽然发生了一些重大的变化,但并未从根本上改变汉字的性质,汉字的形体变化是一脉相承的。从总体上来看,汉字的形体演变分为字形体态的变化和字形结构的变化。汉字字形体态的变化,主要表现为笔势和笔意的走向、呈现的状态,。字形结构的变化,则表现为结构的繁复和简化、分化和同化以及讹变等。 汉字的字体演变,总的来说可分为古文字和今文字两大阶段。从古至今汉字的形体发展有几次大的变化,即篆变、隶变、楷化、简化。正体、俗体之分,始终伴随着汉字发展的全过程。 甲骨文:甲骨文是商代和西周早期的代表文字,从字形方面说:甲骨文是块体文字,以象形字为基础,带有较强的图画性;笔划的线条细瘦,直画居多;存在不少异字同形现象。从构形特点上说:甲骨文构形存在着上下、左右等多种构形方式,并且字形的相对位置也体现一定的意义;存在大量异体字,尤其是象形字中,字无定格,存在相当数量的合文。 金文:从字形特点上说:其一,早期金文中有明显的块体,后来这些块体逐渐线条化;其二,象形性弱化,符号性增强;其三,注重字形美化。从构形特点上说:其一,部分构件趋于统一定型,相对于甲骨文减汉字形体演变概述少了异体字;其二,后期的金文合文现象不再像早期那样常见。 籀文:这些大篆由于采用凿刻的方法,在石头表面点击而成,因此可以避免刀具或者铸造的“书写”限制,基本反映了当时实际使用的汉字形体特点:笔划粗细均匀一致;大小接近方形,形体相对统一;结构工整,上下结构和左右结构混用的异体字得到统一。 六国古文:从文字形体看,简帛文以毛笔书写,笔画圆转流畅,有较高的审美价值;从文字构形来看,笔画的简化与繁化并存。简帛文字一般认为是春秋战国时期楚国通行的文字。另外一种说法是,六国文字,又称东方六国文字,简称古文,是战国时代东方齐、楚、燕、韩、赵、魏等国文字的合称。六国文字最可靠的资料是解放后出土的战国文物,主要有五种:战国金文、玺印文字、货币文字、陶器文字、简帛文字。 小篆至此,汉字在其发展史上发生了第一次巨大的整改。秦始皇统一天下后,采用丞相李斯的意见,作了“书同文”的工作,将社会上使用的纷繁的文字统一为小篆,这就是中国文字史上第一次政府行为,姑且称之为“篆变”。统一后的小篆保存在《说文解字》中。以《说文解字》为代表的小篆字系是对整个战国文字进行整理规范的结果。篆变的总体规律:简化和繁化;循化和讹化;分化和整化。因此可以说,小篆是秦始皇统一中国后本着“书同文字”的思想强制推行的一种规范字体,和大篆并称“秦篆”,其中小篆是为正体。小篆的特点:从字形上看,其笔道线条化,字形匀圆齐整。 隶书:汉字发生的第二次重大变化是在汉代,此时汉字的形体由小篆变为隶书。隶书上承篆书,下启楷书,是古今文字的分水岭。隶书的特点有:用方折、平直的笔法改变篆书圆转的笔道;用点、画结构取代篆书的线条结构;书法上有挑法、波势、和波磔。 关于隶变规律。一般可将“隶变”的特点归纳为形变、省变和讹变三种。隶书大大提高了汉字书写的速度,是具有进步意义的一次变革。隶书使汉字的象形