培训内容

过敏源的管理

1.1 过敏原:一部分人会引起产生不良反应的蛋白质或化合物。

1.2 食物过敏是指:食物引起对机体对免疫系统的异常反应。主要是因为人体对某些外来食物成分的反应过火或对某些蛋白质以及某些食物成分缺乏消化能力。常见的食物过敏,与免疫球蛋白E有关;而致敏物即为某些蛋白。蛋白质是生物体内最复杂,也是最重要的物质之一,异体蛋白质进入人体后可会发过敏反应。这就是为什么在食品的成分和食用量都正常的情况下,而少数消费者食用后却会有不同形式的过敏反应发生。

1.3 过敏原的物质:食品过敏原大部分是自然生成的蛋白质,目前已经知道的大约有160多种食品含有可以导致过敏反应的食品过敏原,另外其它成分(味精,食用色素,亚硫酸盐,二氧化硫等)也可引起类似反应。

2 职责

2.1 供应部负责原辅料采购过程时过敏原的控制以及原辅料存储时过敏原的控制;

2.2 技术部负责通过工艺改进有效控制过敏原至可接受水平;

2.3 生产部负责生产过程种过敏原的控制,负责过敏原降低、消除至不存在或到可接受水平;

2.4 安环部负责识别并建立过敏原清单,保证相关部门能及时得到最新的过敏原信息;

2.5 质管部负责过敏原去除的过程监控,并对最终产品质量负责;

2.6 各部门负责按照过敏原辨识及控制程序实施。

3 食物过敏的危害

食品过敏原产生的过敏反应包括呼吸系统、肠胃系统、中枢神经系统、皮肤、肌肉和骨骼等不同形式的临床症状,幸运的是大多对食品的过敏反应是相对温和的。

当摄入了有关的食物,其中的食品过敏原可能导致一系列的过敏反应。过敏反应通常会在一个小时内出现,症状明显,有时表现得会较激烈,包括诸如呕吐,腹泻,呼吸困难,嘴唇、舌头或咽喉肿胀,血压骤降等。

而因食品产生的敏感或不适反应却可能在几小时内,甚至几天后才会发生,叫做缓慢性过敏反应,主要的症状有:湿疹,胃肠不适综合症,偏头痛,麻疹,鼻炎,全身乏力,哮喘,关节炎,疼痛,儿童多动症等。

但有一小部分人有非常严重的甚至威胁生命的反应,叫过敏性休克(Anaphylactic Shock)。

注:过敏性休克是一种血压突然降低的现象,如不迅速治疗可以致命。

例:花生是被广为人知的能引起过敏性休克的食品,紧急处理措施包括,注射肾上腺素,它能打开呼吸通道,紧缩血管。

4 食物过敏的临床表现

胃肠反应:嘴部肿胀、腹部痉挛、腹泻、恶心、呕吐。

呼吸反应:鼻子流涕、呼吸困难、喉咙堵塞。

皮肤反应:肿胀、荨麻疹、皮疹。

全身反应=过敏性休克。由于心脏和呼吸困难及休克导致死亡。通常在接触过敏原30分钟后出现初始症状。

5 过敏原的辨识

主要严重的过敏原包括(IFST-1999):

“八大样”:蛋品、牛奶、花生、黄豆、小麦、树木坚果、鱼类和甲壳类食品

“八小样”:芝麻籽、葵花子、棉籽、罂粟籽、水果、豆类(不包括绿豆)、豌豆和小扁豆

其它:柠檬黄, 亚硫酸盐、胶乳

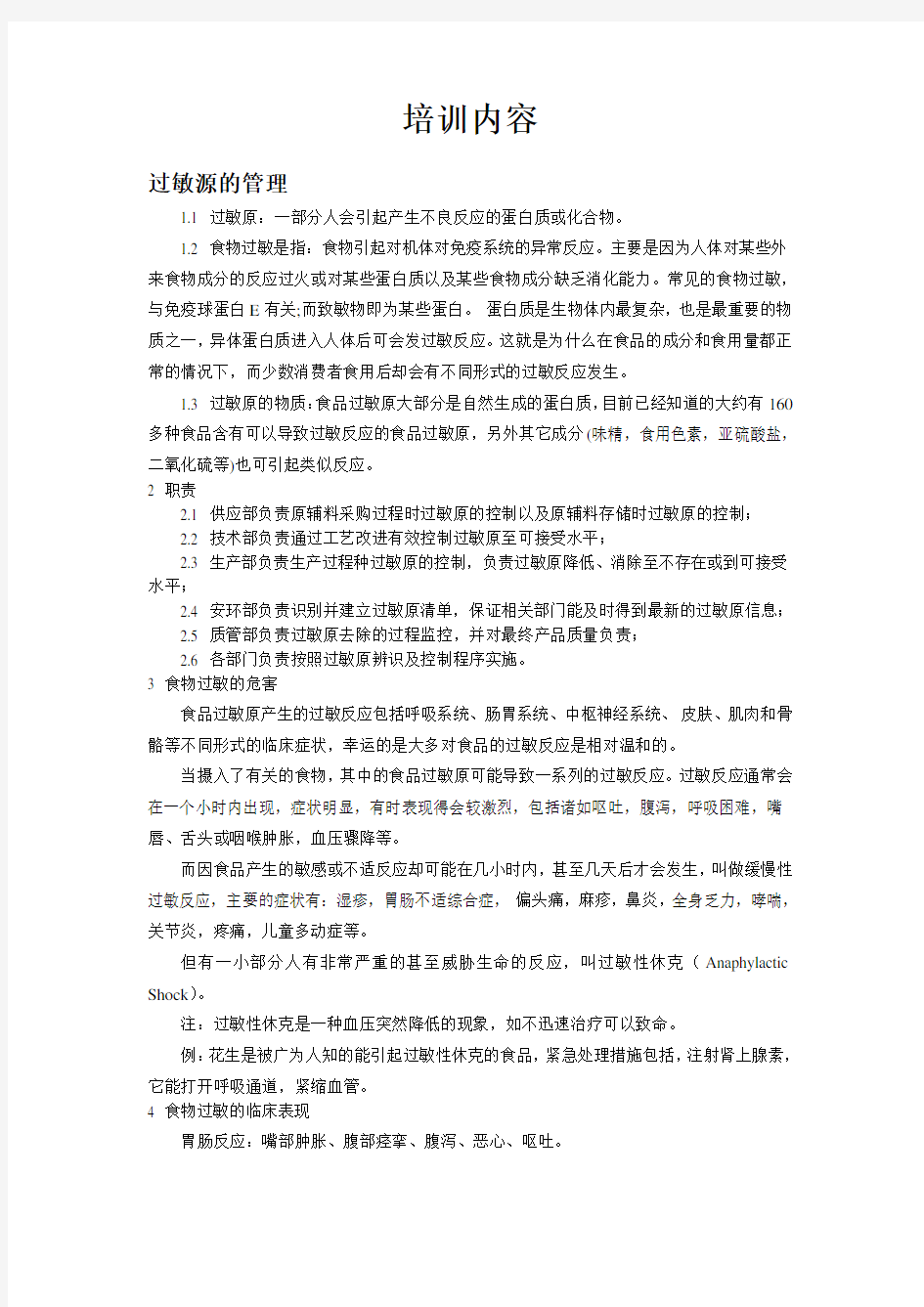

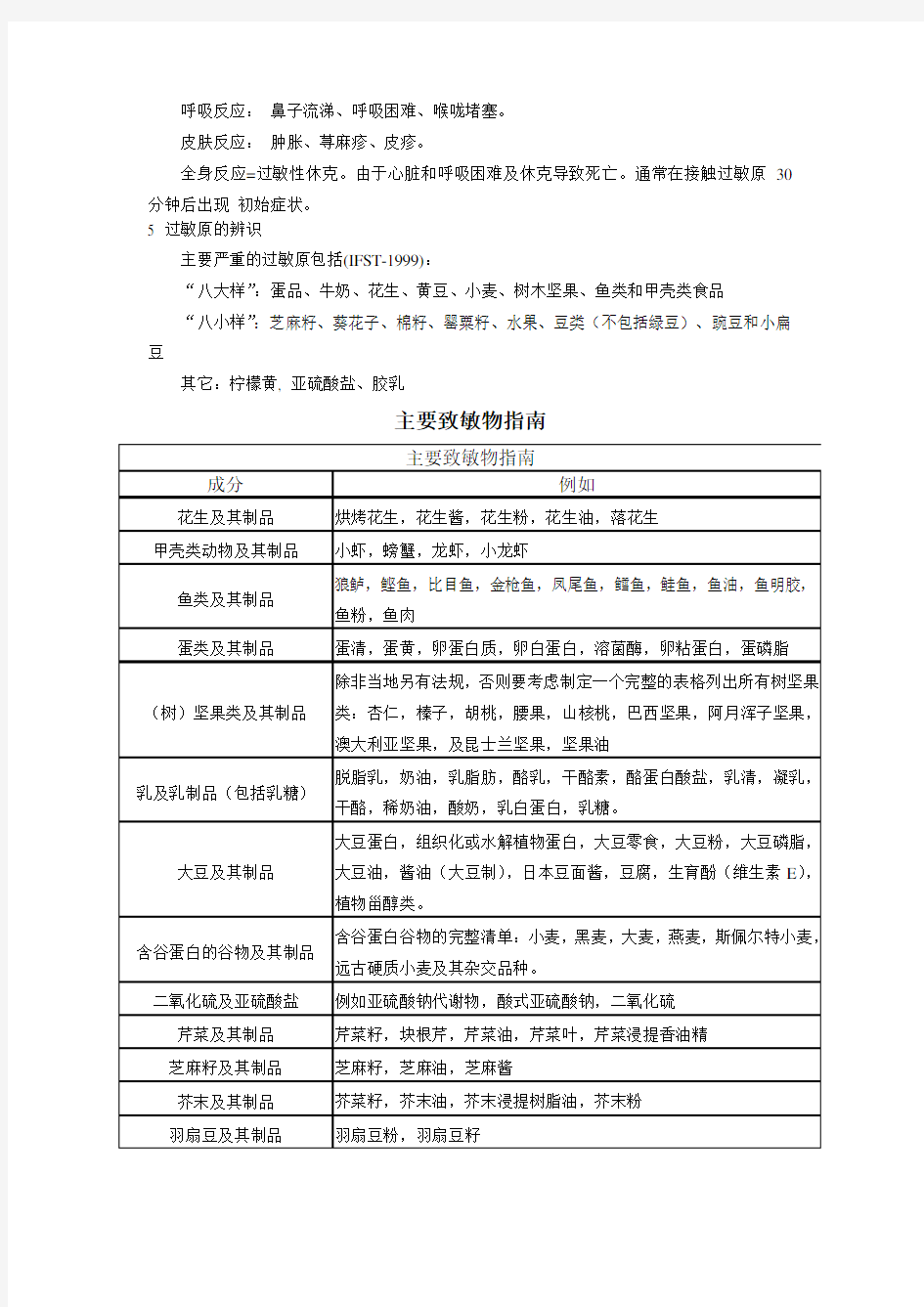

主要致敏物指南

主要致敏物指南

成分例如

花生及其制品烘烤花生,花生酱,花生粉,花生油,落花生

甲壳类动物及其制品小虾,螃蟹,龙虾,小龙虾

鱼类及其制品狼鲈,鲣鱼,比目鱼,金枪鱼,凤尾鱼,鳕鱼,鲑鱼,鱼油,鱼明胶,鱼粉,鱼肉

蛋类及其制品蛋清,蛋黄,卵蛋白质,卵白蛋白,溶菌酶,卵粘蛋白,蛋磷脂

(树)坚果类及其制品除非当地另有法规,否则要考虑制定一个完整的表格列出所有树坚果类:杏仁,榛子,胡桃,腰果,山核桃,巴西坚果,阿月浑子坚果,澳大利亚坚果,及昆士兰坚果,坚果油

乳及乳制品(包括乳糖)脱脂乳,奶油,乳脂肪,酪乳,干酪素,酪蛋白酸盐,乳清,凝乳,干酪,稀奶油,酸奶,乳白蛋白,乳糖。

大豆及其制品大豆蛋白,组织化或水解植物蛋白,大豆零食,大豆粉,大豆磷脂,大豆油,酱油(大豆制),日本豆面酱,豆腐,生育酚(维生素E),植物甾醇类。

含谷蛋白的谷物及其制品含谷蛋白谷物的完整清单:小麦,黑麦,大麦,燕麦,斯佩尔特小麦,远古硬质小麦及其杂交品种。

二氧化硫及亚硫酸盐例如亚硫酸钠代谢物,酸式亚硫酸钠,二氧化硫芹菜及其制品芹菜籽,块根芹,芹菜油,芹菜叶,芹菜浸提香油精芝麻籽及其制品芝麻籽,芝麻油,芝麻酱

芥末及其制品芥菜籽,芥末油,芥末浸提树脂油,芥末粉

羽扇豆及其制品羽扇豆粉,羽扇豆籽

软体动物及其制品蛤,扇贝,牡蛎,蚌类,章鱼,蜗牛等

6 过敏原控制

6.1 安环部:

a.对含有过敏原成分的原材料的隔离储存,做好相应标识。严禁叠放在其他原料上,以防止跌落或飘洒引起的其他原料污染;

b.避免来自其它生产区域或外部的交叉感染;

c.员工培训工作,识别过敏原。

6.2 供应部:

a.确认原材料中是否含有已知的过敏原成分,同时,包装材料也应视为原材料来检查和核对其是否含有过敏原成分。和质管部对确定存在过敏原的原料供应商进行评估,以采购合格的原料;

b.原料评估:原料标准中应有说明,即所采购原料要列入成分说明的致敏原等的描述,确认有恰当的操作和程序,保证收到的原料安全;

c.原料验收:原辅料进厂检验时,品质保证部检验人员要确认其是否含有过敏性物质;

d.如果储罐中发现有过敏原成分,如果不能专用,则需要进行严格的清洗工作防止过敏原成分对其他成分的污染,并做好标识;

e.运输工具也必须特别注意,因为它在运送不同物品时也可能导致交叉污染。

6.3 质管部:

a.对采购原辅材料、包装材料进行进一步识别确认;

b.做好工厂生产环节的日常监管工作,确保没有交叉污染;

c.收集过敏原相关信息,增加识别潜在的食品安全性问题的能力,协助各部门不断改进食物过敏的控制措施,确保产品的质量安全;

d.负责监控车间的卫生和容器的清洁是否按照SOP程序进行,监控车间不合格品的处理;

e.监控现场生产是否按照GMP、产品的工艺标准进行;

f.建立产品召回制度,对达不到要求的产品实施召回处理。

6.4 生产部:

a.生产安排:生产过程有使用致敏性原料时,要作好明确标识,防止互混造成污染;生产中发现不合格品,要按照《不合格品处理程序》进行;

b.过程管理:原料的使用及工用具是主要的交叉污染途径,因此过程的环节控制应重点避免交叉污染;在生产不含致敏原的产品之前,通过清洁、冲洗和检验等工作,除去上次生产含致敏原产品时的含致敏原物质。

c.形成书面的GMP、SOP操作程序指导性文件,指导生产;

d.产品包装时,对于有可能含有过敏原的产品实施内外两层包装,以防止产品外漏。

6.5 客服部:

a.与客户保持密切联系,了解产品不良反应情况;

b.做好销售批记录,确保产品可以有效追溯。

劳动保护用品管理制度

1、总则

1.1为深入贯彻安全生产方针和相关法律法规,加强对公司劳动保护管理工作,保障从业人员的生命健康和安全、保障从业人员在生产过程中预防和减少事故伤害和职业危害,有效遏制由于使用假冒伪劣劳动防护用品和不按规定发放、使用劳动防护用品而引发的生产安全事故,根据统一部署,并结合公司实际情况和生产特点,制定本制度。

1.2发放劳动防护用品(以下简称防护用品),是为了保护职工在生产劳动过程中身体不受伤害的预防性辅助措施,而不是福利待遇,也不能替代机械设备的安全防护及对有毒有害物质的治理,因此要根据安全生产的实际需要发放。

1.3防护用品的发放对象为公司不同工种和不同劳动条件的员工。

1.4防护用品的发放标准和使用期限,要根据公司劳动条件的不同有所区别,如生产人员和非生产人员、外勤人员与内勤人员、施工人员与维护人员等。

1.5发放防护用品体现了公司对职工安全与健康的关心,各部门必须加强管理,应本着既要保障员工在生产中安全健康,又要尽量节约开支的精神,严格执行有关规定和发放标准。

2、劳动防护用品分类和发放范围

2.1防护服装及用品:对从事接触火化、腐蚀性及脏污物质的作业人员,分别发给工作服、电焊服、大褂、围裙、套袖或呢防酸服等。

2.2防护鞋(靴):对作业中足部需要防烫、刺、割、腐蚀的人员,分别发给皮鞋、高温鞋、耐油鞋、防酸鞋等。

2.3防护帽:对作业中头部需要防碰撞、防晒、防尘及防止发辫绞碾的人员,分别发给安全帽、防晒帽或女工帽。

2.4防护手套、口罩:对作业中手部需要防止烧烫、腐蚀、刺磨的人员,分别发给线手套、布

手套、耐酸碱手套、刷胶手套等。对需防毒气、灰尘、风沙、异味吸入口腔的人员,分别发给防毒

口罩、纱布口罩或防尘口罩。

2.5眼镜:给作业中对眼部有伤害或影响视力的人员,分别配发或配备电焊眼镜或面罩、平光镜、色镜等。

2.6护肘、护膝、护腿:给作业中对肘部、膝部或腿部安全有影响的人员,分别配发护肘、护膝或护腿,以避免被击伤、烧伤、刺割。

2.7防触电用品:对有触电危险或受静电危害的作业人员,分别发给绝缘手套、单或棉绝缘鞋(靴)、防静电服、防静电鞋等。

2.8防坠落用品:对登高作业的人员,配备安全带、安全绳、安全帽。

2.9防噪声用品:对在噪声较强环境中作业的人员,可以配备耳塞或耳罩。

2.10卫生用品:为职工作业后洗手、洗澡和洗涤防护用品,分别发给手巾、肥皂、药皂或洗衣粉等。

2.11公用防护器具,如防毒面具、防酸服、防酸面罩、防化服、空气呼吸器等。

2.12主要防护用品的发放范围及使用期限由公司安环部严格按照国家和上级有关部门规定的发放标准制定。

3、劳动防护用品的质量标准

3.1防护用品必须保证质量,符合安全要求,经济实用,美观大方。

3.2单工作服及大褂一般采用棉织品或化纤面料制做,防酸服、防烟火服等特殊工种工作服,必须符合技术标准要求。

4、劳动防护用品的管理

4.1防护用品的发放标准、发放范围、使用年限和技术标准要求,以及主要防护用品生产公司家或购置点的确定,由公司劳保管理部门负责;防护用品的购置、保管、发放由公司供应部与仓库物资部门负责。

4.2购置或订做防护服装,不得超过公司费用标准(另行研究制定);其他防护用品的购价不得超过当地劳保用品专营商店的价格。

4.3公司劳保管理部门应在每年年底前,制订下年度所需防护用品计划,经公司总经理审核后执行。

4.4各级领导应按照安全生产责任制的规定,负责搞好防护用品的管理工作,要经常教育职工正确穿戴使用防护用品。对因不按规定穿戴使用防护用品或随意拆改防护用品而发生的人身伤亡事故,均由本人负责,领导有权追究其责任。各单位不得假借防护用品的名义,发放非防护用品。

5、劳动防护用品管理部门职责

5.1安环部

(1)对劳动防护用品质量、款式、标准招待及使用情况进行监督检查。

(2)根据国家、省、市行业规定标准结合本单位实际情况修订劳动防护用品使用、发放标准和管理办法。

(3)如发现质量款式等不符合要求,有权指令停止发放和退回。

(4)安环部负责对领用劳动防护用品的审批。

(5)负责劳动防护用品的综合管理,统一建立管理台帐,详细登记姓名、工种、品名、发放标准及领用时间等事项。

5.2供应部

(1)必须采购符合国家标准要求的劳动防护用品。

(2)特种劳动防护用品的计划采购需报安环部审批同意方可采购。

(3)要认真按劳动防护用品标准、规格、款式、质量要求对入库劳动防护用品进行检查,不符合标准不准入库和发放。

(4)发现劳动防护用品质量有问题时,要报安环部及时进行处理。

(5)对库内劳动防护用品要认真保管,做好防潮、防雨等事项。保持良好通风,防止劳动防护用品损坏。

5.3财务部

(1)按主管部门提出的季度劳动防护用品的预算计划,及时提供劳动防护用品经费。

(2)建立劳动防护用品专款专用台帐。

5.4其他部门

(1)综合部提供工种及人数,对改换工种人员办理手续,并通知安环部。

(2)技术部门负责新工艺、新工种认定。

过敏源控制程序 一、目的 制定该程序以保证避免食品过敏源的交叉污染,控制职工将过敏源物质带入厂区污染产品,导致消费者食用后过敏,控制产品本身的过敏源对员工及消费者的保护。 二、适用范围 适用于本公司原料采购、产品实现过程对食品中本身带有的及可能受到加工环境或人为污染的食品过敏的控制及消费者误用的防止。 三、常见过敏源种类 坚果类(杏仁、榛子、胡桃、腰果、美洲山核桃、巴西果、开心果、澳大利亚昆士兰果),谷物类(小麦、黑麦、大麦、燕麦、Kamut及其杂交品种),蛋类,海鲜(如:甲壳类、鱼类),花生,豆类,奶制品(包括乳糖),芹菜类,芥菜类,芝麻,羽扇豆类,二氧化硫及亚硫酸盐浓度超过10mg/kg或10mg/litre 即为SO 2 。 本公司使用的原辅料中可能带有过敏源成份有:大豆或者豆粉。 四、职责 4.1 供应部:要求供应商对原料过敏源成分进行标识,按其标识检查评估过敏源物质的风险。 4.2 仓储部:负责对进厂所有原辅料的运输车辆进行检查,确保运输车辆内无与采购原辅料无关的食品过敏源;对含有过敏源成分的原辅料进行独立存放并挂牌标识。 4.3 品管部:负责检查每个新产品的成分,设定过敏源,更新清单;监督生产现过敏源控制情况。 4.4 生产车间:负责生产加工现场设备、设施的清洁,过敏源物料的加工控制,产品标识和防护;检查车间人员是否带入过敏源物质。 4.5 营销部:市场含过敏源产品的跟踪销售,客户投诉处理,信息沟通和产品召回; 4.6 行政服务部:负责员工的宣导和培训工作,及其员工私人物品禁止带入工作的监督、管控。 五、工作程序

5.1 员工/外来人员带入的过敏源控制 5.1.1 学习制度:行政服务部负责员工进厂上岗前集中培训学习过敏源控制程序,并通过实物及图片进行理论培训,培训后进行考核验证,对验证合格的员工同意上岗,对不合格的员工集中继续培训,直至培训合格后上岗。 5.1.2 宣传:行政服务部负责在厂区、车间明显处张贴过敏源物质的警示牌和实物图片,防止员工、来访者以及原辅材料携带过敏源物质进入厂区。 5.1.3 检查:大门门卫人员对所有的进入厂区的员工和来访者通过问询和检查是否有过敏源的带入现象;二道门门卫负责对进入生产区员工带入物品进行检查,防止带入与工作无关的私人物品特别是食品;车间负责进一步监控员工带入过敏源物质。 5.1.4 监管纠偏:如在检查中发现员工、来访者带入过敏源进入厂区,立即要求其将过敏源物质存放到厂区外并对其培训,做好检查记录。 5.2 对含有过敏源物质的产品生产控制及员工、消费者的保护 5.2.1 供应部在采购原辅料时,应要求供应商对原辅料过敏源成分进行标识,按其标识检查评估过敏源物质的风险; 5.2.2 原辅料进厂检验时,品管部检验人员要确认其是否含有过敏性物质。仓储部应对不同原辅料进行分开存放,对含有过敏性物质的原辅料进行标识。5.2.3 原辅料移动会成为交叉污染的第一来源,在移动含有过敏性物质的原辅料时,应对物料运输工具做好防护措施,以免含过敏原的原辅料对其余物料的交叉污染。 5.2.4 车间取用的含有过敏性物质的原辅料在指定场所放置,严禁与其它混放,并挂牌标识。取用含有过敏性物质的原辅料的器具必须为专用,严禁用于其它原辅料。生产车间对含有过敏源物质的原辅料在生产前组织工人对过敏源反应测试,对有反应的工人进行调整。 5.2.5 如产品配制中包含过敏原,包装设计时,对产品含有过敏源的成分以及消费者注意事项进行标识,由销售部确认后由客户确认。 5.2.6 品管部对原辅料的验收、储存、领用、产品包装标识、生产过程等环节对过敏源的控制情况进行监管,如果发现存在交叉污染、员工过敏反应、产品包装标识不符,立即通报领导并停止生产,由品管部组织人员进行纠偏和评估。 5.2.7 如已发现出运的食品中含已知的过敏源成分或怀疑食品受到过敏源污

食品过敏原标识管理 一、食品过敏原标识管理 1、过敏原:又称为致敏原、变态反应原、变应原,指能够诱发机体发生过敏反应的抗原物质(蛋白质)。 2、食物过敏是人们对某些食物产生的一种不良反应,在医学上属于一种变态反应。 3、食品过敏原是普通食品中正常存在的天然或人工添加物质,被过敏体质人群消耗后能够诱发过敏反应。 4、各个国家食品标识应标明的过敏原成分

5 1)正确的食品标签:对于过敏体质的人群,预包装食品标签上正确、清楚地标识出过敏原成分,是防止他们发生食物过敏反应甚至危及生命最有效的措施。 2)国外多国已发布多项法规对过敏原标识作出规定。 3)我国已实施的标准:GB/T23779-2009预包装食品中的过敏原成分;即将实施的《预包装食品中过敏原成分的标签要求》。

1)婴幼儿患者:在5 -6岁时大约80%对牛乳、鸡蛋、花生、小麦、大豆产生过敏反应,大约20%对鱼、甲壳类动物的过敏会消除、其余的往往是终生过敏。 2)成年人:食物过敏的发病率成快速上升的趋势。 3)食品过敏的临床表现:麻疹、疱疹样皮炎、口腔过敏综合征、肠病综合征、哮喘及过敏性鼻炎、严重时可导致过敏性休克,危及生命。 4)食物过敏至今无特效疗法。 5)过敏原引发过敏反应的最低量无定论。 6)极微量过敏原即可造成造成严重后果。 7)目前预防是防止食物过敏唯一的途径—严防有过敏体质的人接触过敏原。

三、我国出口食品因过敏原被预警召回情况(摘选) 四、过敏原管理 1、食品过敏原管理包括:生产商、监管机构、检测机构、消费者。 2、“可能存在”及预防措施: 1)需考虑对无法控制的、偶然发生的、潜在的危害所采取的最后补救措施; 2)如果上述情况存在,则可以使用“可能存在”这样的描述; 3、已确定三项过敏原管理原则: 1)控制及培训:生产企业内部必须建立行之有效的过敏原成分; 2)原料标识成分:必须准确地反映出食品听过敏成分; 3)警示标签和警示性说明:需在包装上向过敏体质消费者提供相关信息。 4、过敏原控制: 1)有意添加及潜在交叉污染的控制:导致交叉污染的原因 a收购原料前后的交叉接触;b错误的配方;c交叉接触;d存储条件差;e共享生产设备;f原料粉尘的污染;g与反工材料一起进行加工;h人为过失。 2)风险识别:a确认存在过敏原的原料;b确定各个加工环节可能存在的过敏原;c明确存在交叉污染的环节;d明确标签问题。 3)确定12个关键环节: A审核供应商;b原料验收;c确定消费群;d环境卫生;eHACCP计划;f企业员工安全意识;g反工环节; h重新配方;i产品研发;j标识;k工程及维护;l措施计划。 五、过敏原的阀值 1、食物中即使含有很微量的过敏原也可以引发消费者的过敏反应。 2、低于10mg/kg的水平可能会低于过敏反应的阀值。 3、仍需严格确定精准的过敏反应阀值。 4、最低可见有害作用水平(LOAEL): 已公布的食品过敏原LOAEL值(蛋白水平)

食品过敏原控制程序 过敏原控制计划 1、目的 制定本规定以规范致敏物的管理,避免食品过敏原的交叉污染,降低致敏物造成的风险,对 公司员工和消费者进行保护。 2、范围 适用于公司原辅料的采购、产品的实现、物资的储存和产品的发货等。 3、职责 3.1供应部:要求对采购的原辅料有无过敏原成分进行识别。 3.2仓库管理员:负责来料和发货车辆有无过敏原污染的检查。 3.3品管部:负责核查每个产品的成分,监督仓库和车间过敏原控制情况。 3.4生产车间:负责对人为带入车间的含有过敏原的物质进行管理和控制,防止交叉污染。 3.5办公室:负责对员工过敏原相关知识和本规定的要求进行培训 3.6销售部:负责客户投诉处理,信息沟通和产品召回。 4、工作程序 4.1过敏原的识别 根据“GB 7718-2011 食品安全国家标准预包装食品标签通则”对过敏原种类的划分如下: 1、含有麸质的谷物及其制品(如小麦、黑麦、大麦、燕麦、斯佩耳特小麦或它们的 杂交品系); 2、甲壳纲类动物及其制品(如虾、龙虾、蟹等);

3、鱼类及其制品; 4、蛋类及其制品; 、花生及其制品; 5 6、大豆及其制品; 7、乳及乳制品(包括乳糖); 8、坚果及其果仁类制品。 4.2过敏原的评估 4.2.1生产所用的原辅料必须经过过敏原的评估,确认无风险后方可采购。4.2.2应对原料供应商的生产现场生产和搬运活动中潜在的过敏原交叉污染进行评估 4.2.3过敏原评估应作为HACCP计划设计的一部分。 4.2.4当产品原料变更时、当顾客要求或者进口国的过敏源标准发生变更时、当顾客投诉产 品可能含有过敏原时,需重新对过敏原进行评估。 4.2.5过敏原一般指牛奶、鸡蛋、鱼类、甲克类水产、树坚果、花生、小麦、黄豆、芝麻、 亚硫酸盐和芥菜子,以及含有这些成分的食品。 4.3过敏原的控制措施 4.3.1供应部在采购原辅料时,应要求供应商对原辅料过敏原成分进行检查,杜绝含有过敏 原成分的原辅料进入。。 4.3.2仓库在接受原辅料时,应对运输车辆进行检查,确认原辅料是否受到过敏性物质的污 染,并将检查结果记录在辅料入库验收单中。

过敏原控制程序 QFSP-28 A/0 1.目的 为保证公司产品的食用安全,实现过敏原的全流程管理控制,避免过敏原交叉污染,有效地维护消费者和员工的健康,特制定本项程序。 2.适用范围 适用于本公司含过敏原产品、与含过敏原产品共用生产设备或同一生产场所加工出来的产品和外来潜在过敏原风险的管理控制,对过敏原的识别、供应商审核评估、原辅料贮存处理、生产加工返工、产品包装和产品标识进行全流程管理。 3.职责 3.1 品质部负责监督生产现场过敏原控制的执行落实,制订过敏原目录(见附录A),并适时更新。 3.2品质部负责审核产品标签标识内容,确保符合我国及产

品销售国家或地区的法规要求。 3.3业务部负责原辅料供应商的过敏原管理的审核评估。3.4生产部负责含生产区域过敏原交叉接触的预防控制,含过敏原的产品的生产策划和实现。 3.5办公室负责员工过敏原知识培训和考核(纳入安全培训范畴),提升员工过敏原意识。 3.6 品质部负责提供过敏原管理控制的技术支持(如过敏原残留验证)。 4. 内容 4.1 过敏原的识别 4.1.1根据我国和产品销售国的法律法规要求,建立《过敏原控制清单》(见附录A),并适时更新控制清单,实现对公司产品和原辅料的过敏原完整识别,确定公司产品和原辅料含有的过敏原成分和可能的过敏原风险。 4.1.2过敏原危害评估应包含在公司HACCP计划危害分析过程中。过敏原评估应包括产品原料、辅料、加工助剂和包装材料,了解其原料组成,并评估是否在《过敏原控制清单》

内。 4.2 供应商审核批准 4.2.1过敏原控制管理评审应纳入公司供应商管理评审程序中。相关供应商应提供其过敏原管理控制计划以及记录,确保其过敏原管理控制能力。 4.2.2 供应商审核应包括临时或紧急使用的供应商,临时采购合同或协议应有涉过敏原成分声明的内容,保证采购产品不含有未经宣布的过敏原成分。 4.2.3通过原辅料供应商加工现场调查等方式验证供应商过敏原控制计划实施效果。涉过敏原成分审核结果应妥善保存,同时反馈到食品安全小组。 4.3 过敏原的隔离预防 4.3.1 过敏原原料单独设立收货和储存区域,并安排过敏原原料单独使用的容器和相关操作工具。 4.3.2含过敏原的原辅料应清晰识别,包装可靠妥当,不至于运输过程中发生破损或毁坏。原料接收时应检查包装完好性,并做好记录,避免过敏原交叉污染。

1.目的 为防止过敏性食品对过敏人群产生危害,使过敏性食品得到有效地控制,对生产的每个工序进行分析,从过敏性原料、预防交叉污染以及食用前申明三方面评估产品潜在的危害因素及其可能风险。 2.适用范围 本程序适用与食品安全体系中的过敏性食品信息收集、分析和评估等所有活动。 3.定义 过敏源:是指有导致特定的过敏人群消费时产生的化学性危害的某种或某类食品原料。 过敏人群:是指对特定的某种或某类食品原料产生过敏性反应的人。预防措施:用来控制已确定的食品安全危害的物理的、化学的或其它方面的措施。 4.职责 4.1 HACCP小组:收集过敏源控制所需文献资料,过敏源危害的分析和评估 4.2采购部:供方产品资料的收集。 4.3质量部:原料接收的标准、过敏源的控制的检查、过敏人群资料的收集及过敏源相关的技术标准、文献的收集汇总。 4.4生产部:生产过程中过敏源的控制、交叉污染的预防或异常情况收集。

4.5 后勤部:对盛装过过敏性食物的工器具的清洗和消毒。 4.6仓储部:过源性食物储存和保管,以及储存区域的划分。 5.程序 5.1原材料 5.1.1原材料供应商及原材料的接收: (1)所有原料供应商均有过敏源控制计划; (2)供应商需向公司提供产品分析证明或质量保证书; (3)供应商需清楚的标注含有的过敏源的成分; (4)供应商需向公司提供一份完全公开的成分清单,并得到常规验证。 (5)供应商产品配方有任何改变都要事先通知公司。 (6)原料装运之前,需二次检查配方。 (7)不要采购再生的(回收的、重复激活的)配料或油。 (8)保证运输车辆,卡板等无过敏源的残留。 2原料的贮存: (1)使用有清晰标记的贮存容器; (2)过敏性原料分开放置; (3)指定专供过敏性原料使用的容器; (4)严密监视外源性过敏源物质; (5)对过敏源采用专门的贮存区域。 5.2生产加工

过敏源测试价格筛查费用只需400元 << 诊疗文章排行榜 2009-10-23 39健康网小五 我要评论(0) 核心提示:随着人们生活水平的提高,很多人变得越来越“娇气”,莫名其妙的感冒,莫名其妙的发烧,莫名其妙的——过敏。感冒发烧我们对症下药,可是过敏了,该怎么办呢?扑尔敏不是万能的,长了一身湿疹也不是能忍得了的。 随着人们生活水平的提高,很多人变得越来越“娇气”,莫名其妙的感冒,莫名其妙的发烧,莫名其妙的——过敏。感冒发烧我们对症下药,可是过敏了,该怎么办呢?扑尔敏不是万能的,长了一身湿疹也不是能忍得了的。北京海淀区的黎小姐这就在我们网站发出了紧急求救:急性湿疹发作,跪求测过敏源的医院,请告知大致价格! 一般患者如果自己无法知晓对哪些食物、药物等过敏,可以到正规专科医院去做个相关检测,那上面会有一长串名单让你选择,每选择一个检测项目就需付一个项目的费用。一般三甲医院都可以查,在医院变态反应科查过敏原,然后进行脱敏治疗。体内检测就是抽血检测,平均一种过敏原15元左右,不但定性检测也定量检测。每次检查,依据检查的过敏原的多少来收费。如果你都作检查的话,那将是一笔不小的花费。 >>>>>>>>推荐阅读:北京治疗过敏好评医院 ●权威医院——北京协和医院 测试价格——450元左右。 变态反应科电话——65296349 ●北京大学第三医院 测试价格——400元左右 变态反应科电话——82266276 ●武警总医院 测试价格——500元左右。 变态反应科电话——88276713

●北京世纪坛医院 测试价格——400元左右。 变态反应科电话——63926072 ●首都医科大学附属宣武医院 测试价格——460元 可查过敏源种类——20种。 变态反应科电话——83198822 ●首都医科大学附属北京朝阳医院 测试价格——皮试240;抽血500左右。 可查过敏源种类——皮试可测24项,抽血检查可查项目较多。 检测时间——皮试当天可出结果,抽血一星期出结果。 变态反应科电话——85231775 临床过敏源及皮肤实验价格 以下是北京市医疗服务价格查询系统提供的临床过敏源及皮肤试验价格,仅供参考。 单一过敏原体外试验 60元/项进口试剂 混合型过敏原体外检验(吸入组) 80元/份每份含三项检验,每增加一组加收50元,进口试剂 混合型过敏原体外检验(食物组) 100元/份每份含三项检验,每增加一组加收50元,进口试剂 特殊过敏原 IgE检测 100元/项 普通过敏原 IgE检测 60元/项进口试剂 专项过敏原 IgE检测 90元/项进口试剂 吸入物过敏原过筛试验 80元/项进口试剂 过敏原总 IgE检测 80元/项进口试剂 嗜酸细胞阳离子蛋白测定 120元/项进口试剂 脱敏 IgG 120元/项进口试剂 脱敏 IgG4 120元/项进口试剂 类胰蛋白酶测定 120元/项进口试剂

食品致敏原标识管理 一、食品致敏原标识管理 1、致敏原:又称为过敏原、变态反应原、变应原,指能够诱发机体发生过敏反应的抗原物质(蛋白质)。 2、食物过敏是人们对某些食物产生的一种不良反应,在医学上属于一种变态反应。 3、食品致敏原是普通食品中正常存在的天然或人工添加物质,被过敏体质人群消耗后能够诱发过敏反应。 4、各个国家食品标识应标明的致敏原成分

5、预防食物过敏的途径 1)正确的食品标签:对于过敏体质的人群,预包装食品标签上正确、清楚地标识出致敏原成分,是防止他们发生食物过敏反应甚至危及生命最有效的措施。 2)国外多国已发布多项法规对致敏原标识作出规定。 3)我国已实施的标准:GB/T23779-2009预包装食品中的致敏原成分;即将实施的《预包装食品中致敏原成分的标签要求》。

二、食品致敏原对消费者的健康危害 1)婴幼儿患者:在5 -6岁时大约80%对牛乳、鸡蛋、花生、小麦、大豆产生过敏反应,大约20%对鱼、甲壳类动物的过敏会消除、其余的往往是终生过敏。 2)成年人:食物过敏的发病率成快速上升的趋势。 3)食品过敏的临床表现:麻疹、疱疹样皮炎、口腔过敏综合征、肠病综合征、哮喘及过敏性鼻炎、严重时可导致过敏性休克,危及生命。 4)食物过敏至今无特效疗法。

5)致敏原引发过敏反应的最低量无定论。 6)极微量致敏原即可造成造成严重后果。 7)目前预防是防止食物过敏唯一的途径—严防有过敏体质的人接触致敏原。 三、我国出口食品因致敏原被预警召回情况(摘选) 四、致敏原管理 1、食品致敏原管理包括:生产商、监管机构、检测机构、消费者。 2、“可能存在”及预防措施: 1)需考虑对无法控制的、偶然发生的、潜在的危害所采取的最后补救措施; 2)如果上述情况存在,则可以使用“可能存在”这样的描述; 3、已确定三项致敏原管理原则: 1)控制及培训:生产企业内部必须建立行之有效的致敏原成分; 2)原料标识成分:必须准确地反映出食品听致敏成分; 3)警示标签和警示性说明:需在包装上向过敏体质消费者提供相关信息。 4、致敏原控制: 1)有意添加及潜在交叉污染的控制:导致交叉污染的原因 a收购原料前后的交叉接触;b错误的配方;c交叉接触;d存储条件差;e共享生产设备;f原料粉尘的污染;g与反工材料一起进行加工;h人为过失。 2)风险识别:a确认存在致敏原的原料;b确定各个加工环节可能存在的致敏原;c明确存在交叉污染的环节;d明确标签问题。 3)确定12个关键环节: A审核供应商;b原料验收;c确定消费群;d环境卫生;eHACCP计划;f企业员工安全意识;g反工环节; h重新配方;i产品研发;j标识;k工程及维护;l措施计划。 五、致敏原的阀值 1、食物中即使含有很微量的致敏原也可以引发消费者的过敏反应。 2、低于10mg/kg的水平可能会低于过敏反应的阀值。 3、仍需严格确定精准的过敏反应阀值。 4、最低可见有害作用水平(LOAEL): 已公布的食品致敏原LOAEL值(蛋白水平)

1、目的 正确识别过敏源物质,采取相应的措施对过敏源的采购、储存、使用等全过程的有效控制,以确保产品符合国家或出口国的要求,保证食品安全。 2、范围 适用于公司所使用的原料、辅料中涉及过敏源物质的识别、采购、储存、使用等全过程。 3、定义: 3.1过敏:过敏是指生物体对外来的异物,所产生的一种不适当反应。 3.2过敏源:能够引起过敏反应的物质,通常称为过敏源,本规定是指食品中的过敏源。 3.3过敏源物质:采用过敏源或其制品为原辅材料加工而成的物质。 4、职责 4.1品管部负责公司使用物质中过敏源的识别,编制并及时更新过敏源清单; 4.2采购部负责原辅料采购过程的过敏源的控制。 4.3仓储配送部负责原辅料储存过程的过敏源物质的控制及其入厂检验。 4.4研发中心负责过敏源物质添加确认,过敏源物质的配制及配料室过敏源物质的储存。 4.5各分厂负责生产过程中过敏源物质的控制。 5、规定 5.1过敏源物质的识别 ,并据此编制食品公司过敏源物质清单,每季度至少更新一次: ,必要时考虑其加工过程可能引入的过敏源成分。 ,必须明确过敏源涉及的国家、过敏等级、 主题过敏原控制管理规定编号HY食品3-329-2011 共3页第2页 涉及物质名称、供应商名称,若供应商更改必须进行必要的现场审核,审核合格后方可更改,且现场审核时品管部必须参与。 5.2过敏源物质的采购 ,之后至少每年进行一次审核,同时要求供应商必须提供产品说明书(含使用的原辅材

料),至少每年提供过敏源物质含过敏成分的官方全项检测报告(原件扫描版); ,合同中必须明确要求提供产品成分说明(含使用的原辅材料)和出厂检验合格单,且首次到货过敏源物质必须进行全项目检验和检测,合格后准予使用。 5.3过敏源物质的入厂检验 ,严格执行《进货验证规程》和《辅料验收标准》执行; ,并保存原始产品标签及相应的检验记录; 5.4过敏源物质的储存 ,不同过敏源物质之间进行有效的隔离,制作并现场张贴过敏源物质存放标识和过敏物质标识,避免与非过敏源物质的相互污染; ,每日查看过敏源物质储存情况,保持其清洁不受外来污染。 5.5过敏源物质的使用 ,制作并现场张贴过敏源物质标识和传递流程; ,单独包装袋包装并标识,过敏源物质配料前后必须清理现场,避免交叉污染; 主题过敏原控制管理规定编号HY食品3-329-2011 共3页第3页 ; ,由配料员与车间辅料人员进行交接,并予以签字记录; ,确实需要使用共同的设备和工器具,先安排不含过敏源成分的产品,然后再安排含有过敏源成分的产品生产,班后器具进行彻底的清洁消毒,生产计划中必须标注产品的过敏源成分。 ,并现场粘贴明确标识; ,防止过敏源物质的交叉污染。 ,经现场品控人员复核确认合格后方可生产不含过敏源成分的产品。 6、引用文件 6.1 2003/89/EC指令 6.2关于出口美国食品标签标注新规定的通知 6.3预包装食品标签通则GB7718-2011

欧盟2003/89/EC指令中食品过敏原包括: 1、含有麸子的谷物及其制品(例如:小麦、黑麦、大麦、燕麦、斯佩尔特小麦、卡姆小麦或其杂交品种); 2、甲壳纲(动物)及其制品; 3、鸡蛋及其制品; 4、鱼及其制品; 5、花生及其制品; 6、大豆及其制品; 7、牛奶及其制品(包括软糖); 8、坚果及其制品(例如:杏仁、榛子、胡桃、腰果、美洲山核桃、巴西坚果、阿月浑子果、澳大利亚坚果和昆士兰坚果); 9、芹菜及其制品; 10、芥末及其制品; 11、芝麻及其制品; 12、二氧化硫和浓度大于每公斤10克的亚硫酸盐。 13、羽扇豆及其制品; 14、软体动物及其制品; 在欧盟市场上出售的转基因产品,包括食品和饲料,如果其转基因成分的含量超过0.9%,就必须贴上标签,注明产地、成分及销售情况,并且这些信息至少要保留5年时间。 2.美国 美国《2004年食品过敏源标识和消费者保护法规》中食品过敏原包括: 1、谷类包括麸皮及其制品(如小麦、黑麦、大麦、燕麦及其它们的杂交种) 2、甲壳类及其制品 3、蛋及蛋制品 4、鱼及鱼制品 5、花生及其制品 6、大豆及豆制品 7、奶和奶制品(包括含乳糖制品) 8、坚果类及其制品,如板栗、榛子、腰果、杏仁、胡桃、山核桃等 9、芹菜及其制品 10、芥菜/芥末及其制品 11、芝麻及其制品 12、二氧化硫或亚硫酸盐含量在10ppm以上

2、蛋、 3、鱼类(如鲈鱼、鲽鱼或真鳕)、 4、甲壳贝类(蟹、龙虾或虾)、 5、树坚果类(如杏仁、美洲山核桃或胡桃)、 6、小麦、 7、花生、 8、大豆。 该法规规定:对于鱼类、甲壳贝类、树坚果三类食品必须标注具体的食品名称。食品过敏源应标注 在成分表之后或附近,标注的大小与成分表相同;或者在成分表的相关食品过敏源处用括号标出。 例外情况除外。如果违反《法规》要求,对于公司和其管理者将受到民事制裁或刑事处罚,或两者 并罚。对于不符合要求的产品将进行扣留。对于含有未声明过敏原的产品,美国FDA可能会要求产品召回。 3.中国 中国《食品标签通则》中食品过敏原包括 a)含有麸质的谷物及其制品(如小麦、黑麦、大麦、燕麦、斯佩耳特小麦或它们的杂交品系);b)甲壳纲类动物及其制品(如虾、龙虾、蟹等); c)鱼类及其制品; d)蛋类及其制品; e)花生及其制品; f)大豆及其制品; g)乳及乳制品(包括乳糖); h)坚果及其果仁类制品 3.日本 日本对食品标签的要求非常严格,明确提出对于导致食物过敏的成分必须明示。日本在修订后的《食品卫生法》中规定了对鸡蛋、牛奶、小麦、荞麦、花生等五种食物为原料的加工食品和添加物,必须在容器和包装上注明所含的过敏性物质,推荐过敏物质20种,这包括:鲍鱼、鱿鱼、鲑鱼卵、虾、柑桔、蟹、猕猴桃、牛肉、核桃、鲑鱼、鲛鱼、大豆、鸡肉、猪肉、松菇、桃子、山药、苹果、

过敏原控制措施 对于一些敏感人群,一些食品成分能够产生过敏反应或者食品不耐症反应。根据剂量和消费者对于某种成分的敏感性,这些反应的等级可以从温和到严重。 使用过敏原物质(海产品和鱼类)加工食品选择是高效地标识标签,控制回料,彻底地清洁设备。要求所有生产的产品标签必须精确地描述产品的成分。声明是某一种的食品,因为某些人群可能对某一种鱼或者某一类型的鱼类制品过敏。 Major Allergen Declaration (MAD) Guidelines 主要致敏物声称指南 成分Constituent 限量Limit 例如Examples 花生及其制品Peanuts and products thereof 1 mg peanuts/kg product 烘烤花生,花生酱,花生粉,花生油,落花生 Roasted peanuts, peanut butter, peanut flour, peanut oil, goobers 甲壳类动物及其制品Crustaceans and products thereof 10 mg/kg product 小虾,螃蟹,龙虾,小龙虾 Shrimp, crab, lobster, crayfish 鱼类及其制品Fish and products thereof 10 mg/kg product 狼鲈,鲣鱼,比目鱼,金枪鱼,凤尾鱼,鳕鱼,鲑鱼,鱼油,鱼明 胶,鱼粉,鱼肉 Bass, bonito, flounder, tuna, anchovy, cod, salmon, fish oil, fish gelatine, fish meal, surimi 蛋类及其制品Eggs and products thereof 10 mg whole egg powder or 3.3 mg egg white/kg product 蛋清,蛋黄,卵蛋白质,卵白蛋白,溶菌酶,卵粘蛋白,蛋磷脂 Egg white, egg yolk, egg albumin, ovalbumin, lysozyme, ovomucin, egg lecithin 包含过敏原的主要食品类: ?花生,树生干果(松果,榛果等) ?贝类产品,海产品和鱼 ?大豆和大豆制品 ?鸡蛋和鸡蛋制品 ?小麦及其相关制品 ?乳与乳制品 源于上述食品中的产品可能含有为了的过敏原物质。其 他成分(味精(MSG),一些食品色素,亚硫酸盐)等 能够产生与上述过敏反应相类似的反应 过敏原: ?自然存在的蛋白质 ?微量就能引起过敏反应 1仅5-10ppm就可以引起过敏反应 2症状很快产生,数小时死亡 ?一些反应是致命的 1干果和海产品过敏原 21-2%的人群对过敏原有反应 过敏原物质的控制措施包括: ?确保正确标识/包装的使用,并且与食品配方相符合(产品的包装上明确标识产品成分)?正确清洁设备(通过SSOP控制,并每日记录清洁结果) ?从原料供应商得到充分的产品成分声明(每批原料要求供应商提供产品成分声明) ?生产计划中,制作包含过敏物质产品的损耗清单(制作鱼、虾、蟹类的损耗清单) ?控制并追踪回料(对回料进行严格标识的管理,确保过敏原被有效的控制)

1.欧盟 欧盟2003/89/EC指令中食品过敏原包括: 1、含有麸子的谷物及其制品(例如:小麦、黑麦、大麦、燕麦、斯佩尔特小麦、卡姆小麦或其杂交品种); 2、甲壳纲(动物)及其制品; 3、鸡蛋及其制品; 4、鱼及其制品; 5、花生及其制品; 6、大豆及其制品; 7、牛奶及其制品(包括软糖); 8、坚果及其制品(例如:杏仁、榛子、胡桃、腰果、美洲山核桃、巴西坚果、阿月浑子果、澳大利亚坚果和昆士兰坚果); 9、芹菜及其制品; 10、芥末及其制品; 11、芝麻及其制品; 12、二氧化硫和浓度大于每公斤10克的亚硫酸盐。 13、羽扇豆及其制品; 14、软体动物及其制品; 在欧盟市场上出售的转基因产品,包括食品和饲料,如果其转基因成分的含量超过0.9%,就必须贴上标签,注明产地、成分及销售情况,并且这些信息至少要保留5年时间。 2.美国 美国《2004年食品过敏源标识和消费者保护法规》中食品过敏原包括: 1、谷类包括麸皮及其制品(如小麦、黑麦、大麦、燕麦及其它们的杂交种) 2、甲壳类及其制品 3、蛋及蛋制品 4、鱼及鱼制品 5、花生及其制品 6、大豆及豆制品 7、奶和奶制品(包括含乳糖制品) 8、坚果类及其制品,如板栗、榛子、腰果、杏仁、胡桃、山核桃等 9、芹菜及其制品

10、芥菜/芥末及其制品 11、芝麻及其制品 12、二氧化硫或亚硫酸盐含量在10ppm以上 1、牛奶、 2、蛋、 3、鱼类(如鲈鱼、鲽鱼或真鳕)、 4、甲壳贝类(蟹、龙虾或虾)、 5、树坚果类(如杏仁、美洲山核桃或胡桃)、 6、小麦、 7、花生、 8、大豆。 该法规规定:对于鱼类、甲壳贝类、树坚果三类食品必须标注具体的食品名称。食品过敏源应标注在成分表之后或附近,标注的大小与成分表相同;或者在成分表的相关食品过敏源处用括号标出。例外情况除外。如果违反《法规》要求,对于公司和其管理者将受到民事制裁或刑事处罚,或两者并罚。对于不符合要求的产品将进行扣留。对于含有未声明过敏原的产品,美国FDA可能会要求产品召回。 3.中国 中国《食品标签通则》中食品过敏原包括 a)含有麸质的谷物及其制品(如小麦、黑麦、大麦、燕麦、斯佩耳特小麦或它们的杂交品系);b)甲壳纲类动物及其制品(如虾、龙虾、蟹等); c)鱼类及其制品; d)蛋类及其制品; e)花生及其制品; f)大豆及其制品; g)乳及乳制品(包括乳糖); h)坚果及其果仁类制品

过敏源控制程序 防止过敏源性产品与非过敏源性产品的交叉污染。涵盖物料的仓储、加工、生产及质检部的检验。 职责 1) 生产部负责通过标签向客户声明存在于产品中的过敏源成分; 2) 质检部负责所检产品的留样,以防客户因过敏源投诉时可提供证据; 3) 食品安全小组组长负责现场过敏源的识别,必要时将相关信息传递给相关方; 4) 生产部严格按公司要求及本程序操作,避免非明示的过敏源污染产品; 5) 生产计划人员安排生产计划时,尽可能的避免过敏源之间的交叉污染; 6) 仓库严格过敏源成分的分类分区隔离存放的管理; 7) 采购进出口部将公司过敏源政策反馈给供应商,若所供产品中含过敏源成分,必须在包装标签上标识。 8) 原料采购质量负责人负责更新《原料过敏源一览表》,仓库质量负责人负责更新《产品过敏源一览表》。 内容 1) 本公司遵守欧盟“Commission directive 2007/68/EC”的要求,控制以下14类的过敏源物质(包括它们的制品):含麸质的谷类、甲壳类、蛋类、鱼类、花生、大豆类、奶类(含乳糖)、坚果类、芹菜、芥末、芝麻、二氧化硫及亚硫酸盐、羽扇豆、软体动物。详见《原料过敏源一览表》。 2) 从原料采购、原料标识、产品配方、生产计划、生产过程、产品取样、成品标识等七个方面进行控制。 原料采购 批准新原料前,采购部发出《原料调查问卷》,要求供方对上述十四大类过敏源进行识别及明示。采购部通过将原料过敏源信息传递给仓管,保证信息的准确性和及时性。 原料标识

1) 原料到货,质检部取样时应避免过敏源与非过敏源之间的交叉污染; 2) 质检部检测判定质量合格,原料入库时,仓管人员应根据采购传递的原料过敏源信息标识原料的过敏源状况; 3) 含有过敏源的原料:在原有身份标识(名称、编号、批号、规格、保质期)的基础上增加“过敏源”标识; 4) 含过敏源的原料分区存放:含过敏源产品单独区域存放,并设明显标识。含过敏源产品包装一定要包扎好,以免捡料时污染其他产品。一个货位上、中、下尽量放置同一种含过敏源产品,每种含过敏源产品之间距离至少10cm,避免含过敏源产品之间产生交叉污染。 产品配方 在进行配方设计时,应根据采购传递的过敏源信息及《原料过敏源一览表》,在配方中注明有何种过敏源,以便将过敏源信息传递给生产环节。 生产计划 1) 生产计划人员在安排生产计划时,应根据过敏源的种类、客户的要求等进行分析,在遵守“防止含过敏源产品污染不含过敏源产品”的原则基础上安排生产。 2) 对于混合产品,在产品颜色、产品风味相似的情况下,对于同一台机器的生产计划安排应遵守如下原则: 优先安排生产不含过敏源的产品; 其次按过敏源所含种类的多少的顺序安排生产,所含种类少的优先安排,所含种类多的后安排。如果生产计划不能遵循以上原则,在生产含较多过敏源的产品后,必须安排清洁时间将机器彻底清洁干净,才能生产含较少过敏源的产品以避免交叉污染。 生产过程 下达生产订单的人员,一定要在任务单上注明“过敏源”,提示。拣料人员按生产任务单中标识的过敏源情况,用规定的工具拣料,用后的工具及时清洁,避免工具混用,以防止含过敏源、不含过敏源、不同过敏源的原料之间相互交叉污染。

过敏原的管理与控制编号:201700002 编制: 审核: 批准: 安徽顶味食品有限公司 发布实施日期:2017年1月30日

过敏原控制程序 一、目的 为更好的做好过敏原的安全性问题,把可能存在的任何过敏风险降至最低 二、范围 适用于含有过敏原食品的生产管理。 三、术语 1.过敏:过敏是指生物体对外来的异物,所产生的一种不适当反应。 2.过敏原:能够引起过敏反应的物质,通常称为过敏源。四、职责: 1.技术质检部负责建立过敏原清单,并及时更新清单,保证相关部门能够及时得到最新的过敏原信息,负责提供过敏原管理控制的技术支持(如过敏原残留验证) 2.生产部负责原辅料储存时过敏原的控制管理。 3.生产部负责生产过程中过敏原的控制。 4.综管部负责员工过敏原知识培训和考核(纳入安全培训范畴),提升员工过敏原意识。

5.市场部负责涉过敏原产品的销售跟踪和协助产品召回。 五、内容和工作程序 1.过敏源的物质: 食品过敏原大部分是自然生成的蛋白质,目前已经知道的大约有160 多种食品含有可以导致过敏反应的食品过敏原,另外其它成分(味精,食用色素,亚硫酸盐,二氧化硫等)也可引起类似反应。 2.欧盟2003/89/EC指令中食品过敏原包括: 含有麸子的谷物及其制品(例如:小麦、黑麦、大麦、燕麦、斯佩尔特小麦、kamut 或其杂交品种);甲壳纲(动物)及其制品;鸡蛋及其制品;鱼及其制品;花生及其制品;大豆及其制品;牛奶及其制品(包括软糖);坚果及其制品(例如:杏仁、榛子、胡桃、腰果、美洲山核桃、巴西坚果、阿月浑子果、澳大利亚坚果和昆士兰坚果);芹菜及其制品;芥末及其制品;芝麻及其制品;二氧化硫和浓度大于每公斤10 克的亚硫酸盐。在欧盟市场上出售的转基因产品,包括食品和饲料,如果其转基因成分的含量超过0.9%,就必须贴上标签,注明产地、成分及销售情况,并且这些信息至少要保留5 年时间。 3.美国《2004年食品过敏源标识和消费者保护法规》中食品过敏原包括:

附件2 过敏原特异性IgE抗体检测试剂 技术审查指导原则 本指导原则旨在指导注册申请人对过敏原特异性IgE抗体(Allergen-specific IgE)检测试剂注册申报资料的准备及撰写,同时也为技术审评部门审评注册申报资料提供参考。 本指导原则是对过敏原特异性IgE抗体(Allergen-specific IgE)检测试剂的一般要求,申请人应依据产品的具体特性确定其中容是否适用,若不适用,需具体阐述理由及相应的科学依据,并依据产品的具体特性对注册申报资料的容进行充实和细化。如申请人认为有必要增加本指导原则不包含的研究容,可自行补充。 本指导原则是供申请人和审查人员的指导文件,不涉及注册审批等行政事项,亦不作为法规强制执行,如有能够满足法规要求的其他方法,也可以采用,但应提供详细的研究资料和验证资料。应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。 本指导原则是在现行法规、标准体系及当前认知水平下制定的,随着法规、标准的不断完善和科学技术的不断发展,本指导原则相关容也将适时进行调整。 一、围 I型过敏反应性疾病相当普遍,人群总发病率高达10%~

30%,是当前世界性的重大卫生学问题,被世界卫生组织(WHO)列为二十一世纪重点防治的三大疾病之一。 过敏性疾病是患者吸入、食入或者注入含有致敏成分的物质(称为过敏原或变应原,Allergen)后触发机体的B细胞产生特异性免疫球蛋白E(Immunoglobulin E, IgE),IgE以其Fc 段与肥大细胞或嗜碱性粒细胞的表面相应的FcεRI结合,使机体处于对该过敏原的致敏状态。当相同过敏原再次或多次进入致敏机体时,可与肥大细胞或嗜碱性粒细胞表面的IgE发生特异性结合,当过敏原与致敏细胞表面的两个或两个以上相邻的IgE结合时,发生FcεRI 交联,使肥大细胞和嗜碱性粒细胞活化,导致细胞脱颗粒并释放储存在细胞浆颗粒里的炎性介质——组胺,并通过花生四烯酸途径合成新介质——白三烯、免疫反应性前列腺素和IL4、IL5等细胞因子及趋化因子,从而引发过敏反应(或称变态反应,Allergy)的疾病及相关症状,如过敏性哮喘、枯草热、荨麻疹、过敏性鼻炎、湿疹、结膜炎及胃肠道I型过敏性疾病及严重过敏反应等。 上述过敏性疾病的发生,IgE抗体起关键作用。I型过敏反应性疾病的特征是患者体循环血液中的过敏原特异性IgE抗体浓度较正常状况下高,且特异性IgE抗体浓度越高,诊断过敏性疾病的概率越高。 本指导原则适用于过敏原特异性IgE抗体检测试剂,包括总IgE和特异性IgE,同时适用于不同的检测方法(原理)。 本指导原则适用于申请产品注册和相关许可事项变更的产品。 二、基本要求

关于食品过敏原的探讨 摘要:本文讨论的是关于食品过敏原在国内外的关注情况、与之相关的检测、标识和立法,对今后提高食品过敏原控制的研讨。 关键词:食品过敏原、标识 目前,食品安全问题是全球关注的热点问题之一,关于食品过敏原的问题也越来越多的得到各国的注意,相关的立法和研究在不断发展。食品过敏原(Food Allergen)问题属于食品安全性的范畴,又涉及到临床医学等的领域。对食品过敏原问题的在不同国家、不同地区各不相同的理解和关注程度。国外发达国家已经有着诸多的报道和研究,甚至有较具体的立法对食品生产和经销者进行监管,而我国对食品过敏原的研究和关注较少,而消费者对由此引发的过敏反应也没有引起足够的关注。随着国家对食品安全工作的深入开展,食品过敏原的问题将逐渐得到重视。 在过去的几十年中,食品过敏的发病率日益增加,给临床和食品工业造成了的压力,也引起了消费者的一度恐慌,增加了民众对食品的不安全感。调查显示全世界范围内有1%~2%的成年人对食品过敏,而低于三岁的儿童中有8%以上对食品过敏。社会生活的变迁,引导着人们生活习惯不断发生改变,饮食业跨越地区和国家的界限快速发展,转基因食品的大量涌现,过敏症状亦趋于多样复杂和严重化。食品过敏原的安全性问题要求食品的生产者、管理者以及消费者充分认识到这一点,共同把可能存在的任何风险降至最低限。 1 关于食品过敏原的介绍 目前大约有160多种食品含有可以导致过敏反应的食品过敏原,常见的食品有:奶(牛奶、山羊奶等),树果(杏仁、胡桃、山核桃、榛子和腰果等),菜籽(葵花籽、芝麻等),豆类(花生、大豆、豌豆、蚕豆等),蛋类,巧克力,香辛料,鲜果,海产品(虾、贝壳类)等。一般来说,食品过敏原为分子量介于10000~70000之间的蛋白或糖蛋白,占食品总蛋白的极小一部分,分别属于不同的蛋白家族。但是微量的食品过敏原蛋白即可引起严重的过敏反应。据专家报道, 产生的临床症状包括皮肤反应(荨麻疹、血管性水肿、湿疹),呼吸症状(哮喘、鼻炎),肠胃症状(呕吐、腹泻、肠胃痉挛),系统反应(心血管症状),肌肉和骨骼等不同形式的临床症状,有时可能产生过敏性休克(Anaphylactic Shock),甚至危及生命。当摄入了有关的食物,其中的食品过敏原可能导致一系列的过敏反应。过敏反应通常会在一个小时内出现,症状明显,有时表现得会较激烈,包括诸如呕吐,腹泻,呼吸困难,嘴唇、舌头或咽喉肿胀,血压骤降等。而因食品产生的敏感或不适反应却可能在几小时内,甚至几天后才会发生,主要的症状有:湿疹,胃肠不适综合症,偏头痛,麻疹,鼻炎,全身乏力,哮喘,关节炎,疼痛,儿童多动症等。 2 国内外对食品过敏原的标识管理和控制 关注食品过敏原可以先关注食品标签,对于流通领域的食品消费者可以通过仔细阅读产品标签获得产品信息,了解产品的配料、生产过程,控制误食引起的食品过敏情况。目前,欧盟二十国,美国、澳大利亚、日本等发达国家已经对食品过敏原立法。

####公司企业标准 过敏原物质控制程序 前言 为有效对公司过敏原进行管理控制,符合我国和相关进口国要求,制定本控制程序。 本控制程序由####公司质量管理部提出。 本控制程序由####公司质量管理部归口管理。 本控制程序起草单位:####公司质量管理部。 生产单位: 名称:####公司。 地址: 1. 目的 为进一步加强公司对过敏原的管理控制,满足我国及进口国的法律法规要求,保障食 品安全和消费人群的健康安全,特制定本程序。 2. 范围 本程序适用于####公司下所有工厂过敏原物质的控制。 3. 术语 过敏原:因免疫反应而导致生理反应的某些众所周知食品成分。 4. 职责 4.1 采购部负责原辅料、食品添加剂(可能含过敏原物质)的采购; 4.2 质量管理部物料检验科负责过敏原物质产品的验收; 4.3 仓储部负责有关过敏原物质产品的储存、控制; 4.4 生产车间负责过敏原物质的标识和过程防交叉污染控制; 5. 内容 5.1 过敏原 食品过敏原产生的过敏反应包括呼吸系统、肠胃系统、中枢神经系统、皮肤、肌肉 和骨骼等不同形式的临床症状,有时可能产生过敏性休克,甚至危及生命。当摄入了有关的食物,其中的食品过敏原可能导致一系列的过敏反应。过敏反应通常会在一个小时内出现,症状明显,有时表现得会较激烈,如呕吐,腹泻,呼吸困难,嘴唇、咽喉肿胀等。 5.2 食品中过敏原物质 ——中国要求品种分别是: 推荐标注:a)含有麸质的谷物及其制品(如小麦、黑麦、大麦、燕麦、斯佩耳特小麦或

它们的杂交品系);b)甲壳纲类动物及其制品(如虾、龙虾、蟹等);c)鱼类及其制品;d)蛋类及其制品;e)花生及其制品;f)大豆及其制品;g)乳及乳制品(包括乳糖);h)坚果及其果仁类制品。 ——日本要求品种分别是: 强制标注:小麦、荞麦、花生、鸡蛋、奶、虾、蟹; 推荐标注:鲍鱼、乌贼、鲑鱼(鲑鱼子)、橘子、猕猴桃、牛肉、鸡肉、核桃、酒、青鱼、大豆、猪肉、松茸、桃、苹果、明胶、山药、香蕉。 ——欧盟要求品种分别是: 含麸质的谷类食品(例如:小麦,黑麦,大麦,燕麦,斯佩而特小麦,卡姆或其杂交品种)及其制品、甲壳类动物及甲壳产品、鸡蛋及其制品、鱼及其制品、花生及其制品、大豆及其制品、奶及其制品、坚果、杏仁、榛实、胡桃、腰果、美洲山核桃、巴西坚果、阿月浑子果实、昆士兰坚果及其制品、芹菜及其制品、羽扁豆及其制品、软体动物及其制品、芥末及其制品、芝麻及其制品、二氧化硫和亚硫酸盐(含量超过10mg/kg) 6.具体实施 6.1 采购、运输 6.1.1 采购部在在选择供方及其辅料时,要考虑是否是过敏原物质或其含过敏原物质的识别、风险等; 具体对所用原辅料、食品添加剂等物料的危害识别和风险评估由质量管理部物料检验科负责进行,并可作为供应商选择和批准的依据。 6.1.2 对含有过敏原物质的,由物料检验科列入过敏原物质清单;过敏原物质清单至少每 季度更新一次,必要时根据公司所用含过敏原物质的辅料,及时更新。 6.1.3 对是过敏原物质或含有过敏原物质的辅料进行单独采购,并要求供应商在成分规格 书中注明; 6.1.4 运输时对相应的含有过敏原物质的辅料进行单独或相对隔离的运输; 6.2 储存 辅料库存放时,应将含有过敏原物质的辅料和不含有过敏原物质的辅料进行隔离存放, 对含有不同种类过敏原物质的辅料进行分开存放,并对含有过敏原物质的辅料做明确醒目标识,特别注意的是粉类辅料在装卸、转运过程中轻搬轻放,避免包装破损或粉尘飞扬。为便于管理,辅料储存库应张贴有最新的含过敏原物质的清单。 6.3 领取和使用 6.3.1 配料间在领取辅料时,不得同时领取含有过敏原物质和不含有过敏原物质的辅料, 避免交叉污染。为便于管理,配料间应张贴有最新的含过敏原物质的清单。 6.3.2 对含有过敏原物质的辅料在配料间暂存时,同样对含有过敏原物质的和不含有过敏 原物质的辅料以及含有不同种类过敏原物质的辅料分区域存放,并悬挂醒目明确标识。 6.3.3 盛放或配制称量过程中使用的容器,单独使用或专用,并有明确标识,更换产品配 方或班后对所有的工器具进行全面彻底清洗,避免不同种产品过敏原物质的交叉污染。 6.4 生产计划安排: 综合科依据《含过敏原物质清单》,在安排生产计划时,尽可能的防止过敏原物质的污染:——尽量将含有过敏原物质的产品和不含有过敏原物质的产品加工日期分开安排生产;——不能把生产计划安排开时,也可以分开班组进行生产,先生产完不含有过敏原物质的