我国马铃薯疮痂病病原菌多样性及主要致病类型分析 马铃薯疮痂病是由属于放线菌目链霉菌属的疮痂病链霉菌引起的土传植物病害,在全球各马铃薯种植区域分布广泛。受到疮痂病病原菌感染后的马铃薯薯块表面会形成红褐色不规则的病斑,严重影响着马铃薯的产量及商品薯的价格。 在我国部分马铃薯种植地区深受该病害的影响,并且具有逐年加重的趋势。本研究对全国四个马铃薯种植作区的九个省份地区进行样品采集,对疮痂病病原菌分离纯化,通过生理生化、形态学和分子生物学对待测菌株进行系统鉴定,采用小薯片法和萝卜幼苗法对其进行致病性验证。 结果如下:(1)马铃薯疮痂病样品共26个,病斑类型包括网状、凸状、凹状和平状4种。(2)通过对样品进行病原菌的分离纯化,共获得206株放线菌,其中病原链霉菌共68株,检出率约为33.0%。 经鉴定结果表明,供采样地区所分离病原链霉菌包括S.bobili、 S.galilaeus、S.scabies、S.acidiscabies和S.bottropensis共5种。其中优势菌为S.scabies,各地区病原菌种类如下:吉林省为S.acidiscabies(12株);福建省S.scabies(7株);湖南省为S.scabies(10株);云南省为S.scabies(3株),S.bobili(2株),S.galilaeus(1株);安徽省为S.scabies(1株);宁夏省为S.scabies(21株);山西省为S.bobili(8株);湖北省为S.bottropensis(3株)。 (3)通过对菌株的致病基因(txtAB、nec1、tom A)检测,结果表明,链霉菌致病岛中基因型具有多样性,共检测出两种分别为txt AB+/nec1+/tom A+和 txtAB+/nec1-/tom A-。(4)利用萝卜幼苗和小薯片方法对待测菌株进行致病性验证结果表明,含有txt AB基因的待测病原链霉菌均可在小薯片上定殖并使其产生黑褐色坏死斑,并表现出对萝卜幼苗的生长具有明显的抑制作用。

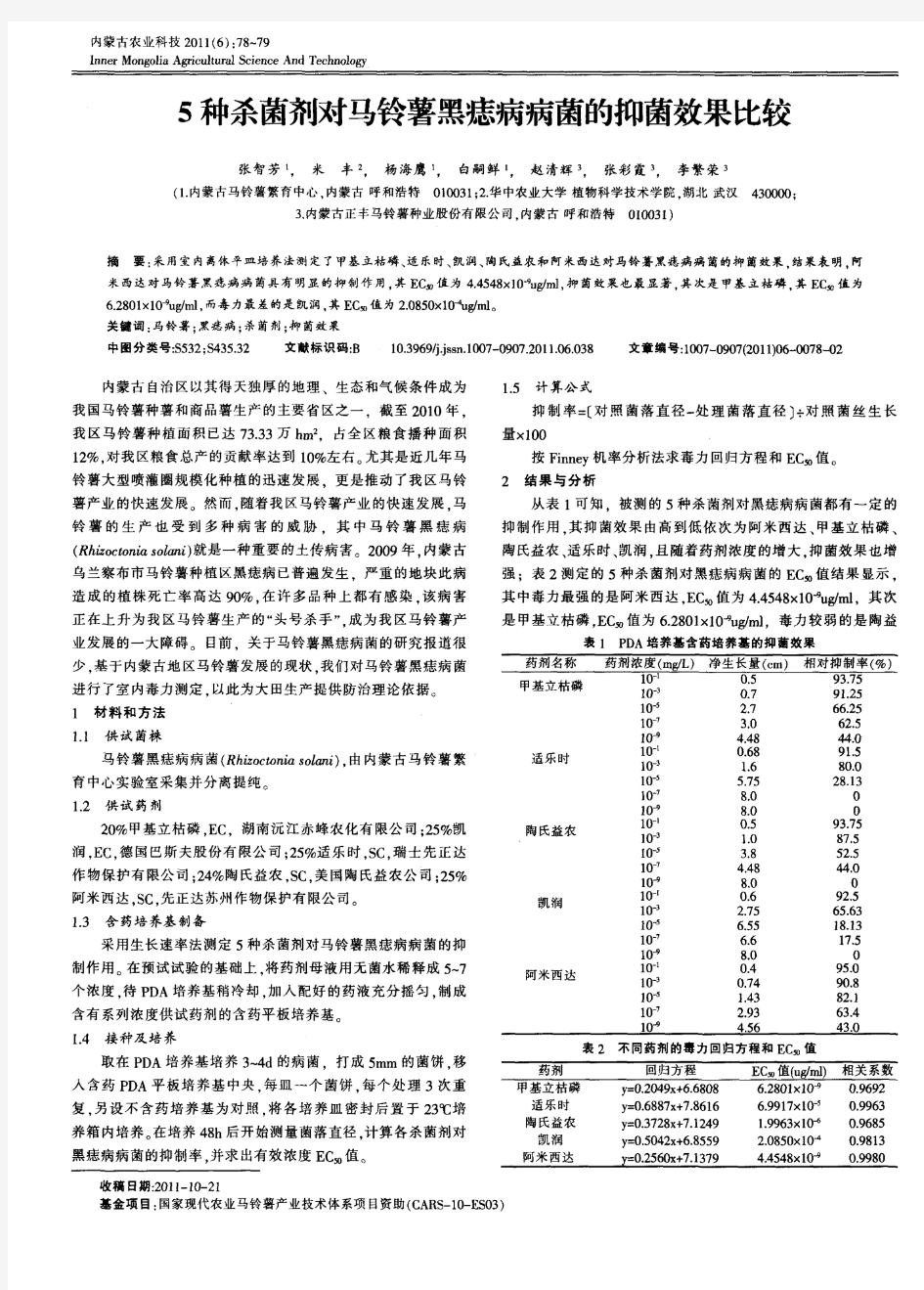

马铃薯病虫害防治 第一节概述在人类栽培的农作物中, 大概再没有比马铃薯更难以归类的了。它既是大宗粮食作物,又是重要蔬菜和工业原料作物;既是救灾、扶贫作物、又是高产、高效作物;既是大众餐桌上的的寻常之物,又是价格不菲的休闲食品。马铃薯含有人体所需的足够能量和全部营养。 病虫害是影响马铃薯生产稳定发展和限制单产提高的重要因素。马铃薯病害多达百余种,一般因减产10—30%,严重的减产70%以上。国内常见的病害有15 种,其中晚疫病、环腐病和病毒病通称“三大病害”。马铃薯病害主要有: 一、真菌病害:晚疫病、早疫病、癌肿病、粉痂病、炭疽病、红腐病、白霉病、灰霉病、湿腐病、皮斑病、茎腐病、丝核菌溃疡病、干腐病、枯萎病、黄萎病。 二、细菌病害:黑胫病、环腐病、软腐病、褐腐病、普通疮痂病、粉红色芽眼病。 三、病毒病害:卷叶病毒病、丫病毒病、X病毒病、A病毒病、M病毒病、S 病毒病。 第二节真菌病害 一、马铃薯晚疫病 1、症状:主要侵害叶、茎和薯块。叶片染病先在叶尖或叶缘生水浸状绿褐色斑点,病斑周围具浅绿色晕圈,湿度大时病斑迅速扩大,呈褐色,并产生一圈白霉,即孢囊梗和孢子囊,尤以叶背最为明显;干燥时病斑变褐干枯,质脆易裂,不见白霉,且扩展速度减慢。茎部或叶柄染病现褐色条斑。发病严重的叶片萎垂、卷缩,终致全株黑腐,全田一片枯焦,散发出腐败气味。块茎染病初生褐色或紫褐色大块病斑,稍凹陷,病部皮下薯肉亦呈褐色,慢慢向四周扩大或烂掉。 2、病原:Phytophthora infestans (Mont.)de Bary 称致病疫霉属鞭毛茵亚门真菌。 3、传播途径和发病条件:病菌主要以菌丝体在薯块中越冬。播种带菌薯块,导致不发芽或发芽后出土即死去,有的出土后成为中心病株,病部产生孢子囊借气流传播进行再侵染,形成发病中心,致该病由点到面,迅速蔓延扩大。病叶上的孢子囊还可随雨水或灌溉水渗入土中侵染薯块,形成病薯,成为翌年主要侵染源。病菌喜日暖夜凉高湿条件,相对湿度95%以上、18—22C条件下,有利于 抱子囊的形成,冷凉(10 一13C,保持1-2小时)又有水滴存在,有利于抱子囊萌发产生游动抱子,温暖(24 —25C,持续5—8小时)有水滴存在,利于抱子囊直接产出芽管。因此多雨年份,空气潮湿或温暖多雾条件下发病重。种植感病品种,植株又处于开花阶段,只要出现白天22r左右,相对湿度高于95%持续8 小时以上,夜间10,13r,叶上有水滴持续11 —14小时的高湿条件,本病即可发生,发病后1 0—1 4天病害蔓延全田或引起大流行。 4、防治方法: (1) 选用抗病品种目前推广的抗病品种有:抗青9—1、合作88等。这些品种在晚疫病流行年,受害较轻,可因地制宜选用。(2) 选用无病种薯;减少初侵染源。做到秋收入窖、冬藏查窖、出窖、切块、春化等过程中,每次都要严格剔除病薯,有条件的要建立无病留种地,进行无病留种。(3) 加强栽培管理,适期早播,选土质疏松、排水良好的田块栽植,促进植株健壮生长,增强抗病力。(4)

第30卷 第4期2009年12月内蒙古农业大学学报 Journal of I nner Mongolia Agricultural University Vol.30 No.4 Dec.2009 几种杀菌剂对马铃薯疮痂病菌的室内毒力3 张笑宇, 胡 俊3, 安智慧 (内蒙古农业大学农学院,呼和浩特 010019) 摘要: 采用纸碟法进行室内毒力测定,比较了12种(商品名)杀菌剂对马铃薯疮痂病菌的抑制效果。其中5种杀菌剂有一定效果,25%比佳可湿性粉剂效果最好,其次是53.8%氢氧化铜干悬浮剂(可杀得2000),15%细菌先锋可湿性粉剂、72%农用链霉素可溶性粉剂、30%蓝金可湿性粉剂抑制效果较差。通过显微观察被杀菌剂抑制的马铃薯疮痂病菌形态变化发现,25%比佳可湿性粉剂能使病原菌孢子变形,可杀得2000使病原菌气生菌丝断裂,扭曲变形。 关键词: 马铃薯疮痂病菌; 杀菌剂; 毒力 中图分类号: S435.32 文献标识码: A 文章编号:1009-3575(2009)04-0047-04 COMPAR I SON T O V IRULENCE O F SEVERAL BACTER I C I D ES ON I NH I B I TI NG STREPT OM YCES SPP. IN P OT AT O IN ROO M EXPER I ME NT Z HANG Xiao-yu, HU Jun3, AN Zhi-hui (A grono m y College of,InnerM ongolia A gricultural U niversity,Huhhot010019,China) Ab s tra c t: It was compared that the inhibiti on of12bactericides t o S trepto m yces s pp.in potat o by paper p late method in r oom experi2 ment.Among5effective bactericides,the highest inhibiti on t o the pathogen was caused by25%B ijia wettable powder,the second was Kocide2000.15%Bacteria vanguard wettable powder,72%Agricultural strep t omycin s oluble powder and30%Lanjin wettable powder was bad in inhibiting the pathogen.Observing with m icr oscope showed that the s pores of pathogen was defor med after used25%bijia wp,mycelial was t w isted,inflated and defor med after used Kocide2000. Key wo rd s: S trepto m yces s pp.in potat o;Bactericides;V irulence 马铃薯疮痂病是由植物病原链霉菌(S trepto m y2 ces scabies,S trepto m yces acidiscabies及S trepto m yces tur2 gidiscabies等)引起的1种病害[1],是1种世界性病害,在北美,亚洲,欧洲各国均有疮痂病危害的报道[2~5]。此病在我国马铃薯主产区也普遍存在,尤其生产脱毒微型种薯过程中对栽培基质重复使用时薯块发病较为普遍,发病率达30%~60%[6],有的地区高达90%[7],严重影响微型种薯的质量和销售,威胁微型种薯的生产。有的大田地块发病率也高达33%左右[8]。内蒙古是我国马铃薯主产区,近几年马铃薯播种面积逐年增加,2008年突破67.2万h m2,跃居全区各种农作物播种面积的第2位,已经逐步成为内蒙古农业的重要支柱产业[9],但是由于近几年连年干旱,马铃薯连作,偏碱性土壤,使马铃薯疮痂病发生较为严重,在四子王旗、武川县和呼市郊区发病率为10%~50%左右,而且有逐年加重的趋势,已经成为生产上的主要病害。 目前对于马铃薯疮痂病的防治主要采取轮作、改良土壤以及选用健康抗病品种等措施,这些措施又往往受到条件的限制,因此选择新的防治方法已成为亟待解决的问题。药剂防治方法简单快捷,但是目前关于此病药剂防治的研究尚少,田间试验的几种药剂都不能从根本上控制此病[7,10~12]。因此有必要筛选防治马铃薯疮痂病的高效、低毒、低残留的化学药剂,为此笔者进行了12种(包括同种不同厂家或不同批次)杀菌剂对马铃薯疮痂病菌的室内毒力测定,试筛选出最佳防治药剂及其使用浓度,为生产用药提供依据。 3收稿日期: 2009-10-28 作者简介: 张笑宇(1974-),女,讲师,博士研究生,主要从事植物病理学研究. 3通讯作者: E mail:hujun6202@126.co m

马铃薯土传病害及其防 治 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

马铃薯土传病害及其防治 一、什么是马铃薯土传病害? 马铃薯土传病害是指病原体生活在土壤中,条件适宜时从马铃薯根部或茎部侵害马铃薯而引起的病害。常见的马铃薯土传病害有:猝倒病、根腐病、干腐病、枯萎病、黑痣病、疮痂病、粉痂病、环腐病、黑胫病、青枯病,软腐病、细菌性萎蔫病及线虫等。 二、马铃薯土传病害是如何存在的? 在一般情况下,土壤病菌能产生大量菌体,只要条件对病菌生长发育有利而寄主又是感病的,病菌就可以大量繁殖并侵染寄主。在感病寄主存在下,这些病菌就可以进入持续的致病期,随着马铃薯的连作而大量繁殖扩散,但之后养分被消耗完或土壤条件如温度、湿度等对病菌不利时,病菌又可以进入休眠期,等到条件适宜就再度发病。 三、马铃薯土传病害是怎样引起的? 对于马铃薯土传病害,重茬连作、施肥不当和土壤线虫侵害都会诱发土传病害。近年来,随着我国马铃薯生产的快速发展,土传病害呈高发态势。 连作:是病土形成的主要人为因素,主要原因是连续种植一类作物,使相应的某些病菌得以连年繁殖,在土壤中大量积累,形成病土,年年发病。马铃薯为茄科作物,多年连作,枯萎病、疮痂病等发生严重。

施肥不当:大量施用化肥尤其氮肥可刺激土传病菌中的镰刀菌、轮枝菌和丝核菌生长,从而加重了土传病害的发生。近年来我国一些马铃薯主产区黑痣病、枯萎病大暴发以来,几乎连年大发生,与马铃薯生产田大量使用化肥,土壤中有机物质大量减少有关。 线虫侵害:土壤线虫与病害有密切关系。土壤线虫可造成马铃薯根系的伤口,有利病菌侵染而使病害加重,往往线虫与真菌病害同时发生。 四、土传病害的危害有哪些? 土传病害一般危害马铃薯的根和茎,马铃薯生长前期一旦发生病害,会引起幼茎腐烂猝倒,幼苗很快就会死亡,严重影响马铃薯生产。马铃薯生长后期发生病害,一般年减产20%-30%,严重年份减产50%-60%,甚至绝收。土传病害发病后,比较难以防治,病菌在土壤中越冬,很难被杀死,来年继续侵害马铃薯,如此循环,病害越来越严重。 五、如何防治马铃薯土传病害? 1、土壤处理:对于温室大棚,将切碎稻、麦草桔秆1000-2000公斤/亩+消石灰100公斤/亩或15公斤尿素,有条件的地方适量加增有机肥耕翻、灌足水,然后覆盖塑料薄膜,同时封闭大棚,处理20天左右。 2、选用抗病品种:选用抗病或耐病的品种,可大大地减轻土传病害的危害程度。

马铃薯病虫害防治 第一节概述 在人类栽培的农作物中,大概再没有比马铃薯更难以归类的了。它既是大宗粮食作物,又是重要蔬菜和工业原料作物;既是救灾、扶贫作物、又是高产、高效作物;既是大众餐桌上的的寻常之物,又是价格不菲的休闲食品。马铃薯含有人体所需的足够能量和全部营养。 病虫害是影响马铃薯生产稳定发展和限制单产提高的重要因素。马铃薯病害多达百余种,一般因减产10—30%,严重的减产70%以上。国内常见的病害有15种,其中晚疫病、环腐病和病毒病通称“三大病害”。马铃薯病害主要有: 一、真菌病害:晚疫病、早疫病、癌肿病、粉痂病、炭疽病、红腐病、白霉病、灰霉病、湿腐病、皮斑病、茎腐病、丝核菌溃疡病、干腐病、枯萎病、黄萎病。 二、细菌病害:黑胫病、环腐病、软腐病、褐腐病、普通疮痂病、粉红色芽眼病。 三、病毒病害:卷叶病毒病、Y病毒病、X病毒病、A病毒病、 M病毒病、S病毒病。 第二节真菌病害 一、马铃薯晚疫病 1、症状:主要侵害叶、茎和薯块。叶片染病先在叶尖或叶缘生水浸状绿褐色斑点,病斑周围具浅绿色晕圈,湿度大时病斑迅速扩大,呈褐色,并产生一圈白霉,即孢囊梗和孢子囊,尤以叶背最为明显;干燥时病斑变褐干枯,质脆易裂,不见白霉,且扩展速度减慢。茎部或叶柄染病现褐色条斑。发病严重的叶片萎垂、卷缩,终致全株黑腐,全田一片枯焦,散发出腐败气味。块茎染病初生褐色或紫褐色大块病斑,稍凹陷,病部皮下薯肉亦呈褐色,慢慢向四周扩大或烂掉。 2、病原: Phytophthora infestans (Mont.)de Bary称致病疫霉属鞭毛茵亚门真菌。 3、传播途径和发病条件:病菌主要以菌丝体在薯块中越冬。播种带菌薯块,导致不发芽或发芽后出土即死去,有的出土后成为中心病株,病部产生孢子囊借气流传播进行再侵染,形成发病中心,致该病由点到面,迅速蔓延扩大。病叶上的孢子囊还可随雨水或灌溉水渗入土中侵染薯块,形成病薯,成为翌年主要侵染源。病菌喜日暖夜凉高湿条件,相对湿度95%以上、18—22℃条件下,有利于孢子囊的形成,冷凉(10一13℃,保持1-2小时)又有水滴存在,有利于孢子囊萌发产生游动孢子,温暖(24—25℃,持续5—8小时)有水滴存在,利于孢子囊直接产出芽管。因此多雨年份,空气潮湿或温暖多雾条件下发病重。种植感病品种,植株又处于开花阶段,只要出现白天22℃左右,相对湿度高于95%持续8小时以上,夜间10,13℃,叶上有水滴持续11—14小时的高湿条件,本病即可发生,发病后10—14天病害蔓延全田或引起大流行。 4、防治方法: (1)选用抗病品种目前推广的抗病品种有:抗青9—1、合作88等。这些品种在晚疫病流行年,受害较轻,可因地制宜选用。(2)选用无病种薯;减少初侵染源。做到秋收入窖、冬藏查窖、出窖、切块、春化等过程中,每次都要严格剔除病薯,有条件的要建立无病留种地,进行无病留种。(3)加强栽培管理,适期早播,选土质疏松、排水良好的田块栽植,促进植株健壮生长,增强抗病力。(4)

17)1.5~2公斤;微生物菌肥2~3公斤;各种微量元素肥料0.5公斤。施肥方法:在树的东西(或南北)开一对环状沟,沟深30~40厘米,长160厘米,距中 心干80~100厘米(遇到树根要 切断,以利萌发新根),下一年 施肥沟要变换位置。沟挖好后, 将肥施入沟内,与土充分混拌均 匀,以防伤根,施后要适量灌 水。 1 马铃薯疮痂病的病原与症状 我国马铃薯主要产区有西南、宁夏固原市、内蒙古、甘肃定西市与东北地区。马铃薯疮痂病产生原因是由多种植物病原链霉菌大量繁殖在其表面引起的,该病菌属于放线菌,若得不到及时处理可危害块茎以及对降低马铃薯产量。早期被感染的马铃薯表皮呈现为褐色斑点,随着时间增长逐步扩大为褐色近圆形或者不规则型大斑块,病斑块呈分散、网纹状、裂口状,表皮木质化与粗糙。病斑裂开后其边缘凸起,中央凹陷,颜色为锈色或黑色、暗褐色疮痂。病斑不会深入署块内,仅仅局限于马铃薯块皮部位。 2 产生疮痂病的条件 2.1 种植时与菌种种植 种植马铃薯时上附着菌种,导致马铃薯疮痂病传播。若不能及时处理早期被感染的马铃薯,疮痂病严重程度会随着土壤中马铃薯疮痂病加重,收获完马铃薯后,病原菌还可在土壤中存活,对下次种植有一定影响。 2.2 土壤质地不佳 土壤中水分过大极易引起部分细菌大量繁殖,低洼积水多时发病较严重。下水头常常成为危 害蔓延的重点。土壤温度是引发 马铃薯疮痂病发生的重要因素之 一,土壤温度为25~30℃时马铃 薯疮痂病极易发生。除此以外, 若种植位置处于河滩旁或碱性沙 壤土、在施肥阶段过多施用可 增加土壤碱性的化肥等,都会为 马铃薯疮痂病的发生提供有利条 件。细菌适宜的生长环境为p H 值6~7,这与马铃薯高产的土壤 环境(p H值为5~7)重叠。因 此在高温环境、通气较好、土壤 碱性又极为干燥的情况下,发病 通常会较为严重。 2.3 品种因素 马铃薯疮痂病多发于马铃薯 白色薄皮品种,而褐色厚皮的马 铃薯品种抗病原菌侵袭度较强, 但若对次品种改良极易被病原菌 侵袭。 2.4 土壤中营养失调 若土壤中硼、钙肥等中微量 元素缺乏极易导致马铃薯发育不 良、抵抗病原菌能力下降,进而 发生马铃薯疮痂病。 3 预防马铃薯疮痂病的发 生策略 马铃薯疮痂病是由多种因素 引起的,想要达到理想的防治效 果,就要实施综合性防治措施, 从各个方面预防,降低马铃薯疮 痂病的发生率。具体措施有以下 几点。 3.1 重视轮作方式 在重病区域可选取禾本科 类或者百合科类、豆科类植物种 植,进行四年轮作。选低碱性土 壤作为种植基底,不仅能保湿还 能排水。 3.2 马铃薯块选取 在选取薯苗时应检查有无病 原菌感染,选取整块无病原菌薯 苗,对于种植后剩余的薯苗应集 中保存或销毁。 3.3 对土壤消毒 在秋季种植马铃薯时,应对 土地进行翻新,使太阳对下面的 土壤进行杀菌,翻深为40厘米; 若在春天种植马铃薯,应在种植 前15天进行旋耕耙平,翻前后选 取广谱抗菌农药喷洒在土地上进 行土壤杀菌。 3.4 种子灭菌 选取生物菌粉对种子进行 灭菌,如使用农用链霉素、滑石 粉、甲托等药物对种植灭菌。 3.5 化肥选取 大量元素化肥残留也是造成 马铃薯疮痂病的发生的主要原因 之一,因为大量化肥残留在土壤 中极易改变土壤酸碱性,因此除 试述马铃薯疮痂病的发生及防治措施 陈红哲,张 潇,黄金涛,刘江南,魏军华 (陕西省城固县种子管理站,陕西 城固 723200) 园艺园林 392019.5

马铃薯16种病虫害图 一直以来,以马铃薯晚疫病、早疫病为代表的马铃薯病害,严重影响着马铃薯的产量和质量,成为马铃薯病虫害防治的重点和难点。在栽植马铃薯过程中除了这些病害,还有其他哪些病虫害?往下读,共梳理了16种。 1.马铃薯晚疫病危害表现:受害叶片的叶尖、叶缘会出现暗绿色小病斑,边缘有灰绿色晕环,边缘分界不明显。湿度大时,外缘会出现一圈白霉。

天气干燥时,病部会变褐干枯,质脆易裂。 病害严重时,病斑扩展到叶脉、叶柄和茎部,病叶枯死脱落。

被侵染的块茎最初出现褐色小斑点,以后扩大为凹陷的暗褐色不规则病斑。 防治措施: 选择保护性药剂和治疗性药剂混合使用,合理安排间隔期。 保护性药剂:丙森锌、代森联、代森锰锌、噻唑锌、王铜、氢氧化铜。治疗性药剂:氟菌·霜霉威、霜脲·锰锌、烯酰吗啉、氟啶胺等。 2.马铃薯早疫病 危害表现:病害可发生在叶片上,也可侵染块茎。

叶片染病,病斑黑褐色,圆形或近圆形,具同心轮纹。湿度大时,病斑上生出黑色霉层病征。 块茎染病,产生暗褐色稍凹陷圆形或近圆形病斑,边缘分明,病斑下的薯肉出现褐色海绵状干腐。

防治措施: (1)选用抗病品种,增施有机肥; (2)生长期加强肥水管理,适量增施钾肥,适时喷施叶面肥;雨后及时清沟排渍降湿,促进植株健康。 (3)药剂防治。发病初期,喷施保护性杀菌剂,如丙森锌或代森锰锌等药剂1~2次。发病较重时,用啶酰菌胺、烯酰·吡唑酯、噁唑菌酮·霜脲氰等药剂防治,隔7~10天喷1次,连喷2~3次。 3.马铃薯枯萎病危害特征:

发病初期地上部出现萎蔫。 剖开病茎,薯块维管束变褐,湿度大时,病部常产生白色至粉红色菌丝。 防治方法:发病初期,可采用下列药剂进行防治:苯甲·丙环唑,苯酰菌胺,恶菌灵,萎锈灵等。 4.马铃薯青枯病 危害症状发病初期,下部叶片先萎蔫后全株下垂,开始早晚恢复,持续4~5天后,全株茎叶全部萎蔫死亡,但仍保持青绿色,叶片不凋落。

如何区别马铃薯黑痣病与黑胫病? 马铃薯黑痣病又称“黑色粗皮病、茎溃疡病”,是一种重要的土传真菌性病害。主要表现在马铃薯的表皮上形成黑色或暗褐色的斑块,即黑痣病菌核。 马铃薯黑痣病危害症状 因受害部位不同而表现多样,主要表现在块茎上。当马铃薯幼芽被侵染后,在幼芽上会出现黑褐色病斑或斑纹,致使组织生长点坏死,阻滞了幼苗生长发育,有时也从基部节上再长出芽条,造成田间缺苗或出苗较晚,幼苗长势弱等。苗期主要侵染地下茎,在地下茎上出现指印状或环剥的黑褐色溃疡面(即病斑),使植株生长受阻,长得比较矮小、顶部丛生,严重时植株顶部叶片向上卷曲,并褪绿;还有的由于溃疡面环削伤及导管系统,使地上部枯萎或形成气生薯,在近地表的地上茎表面,往往产生蛛丝状的白霉,溃疡严重时,阻滞了养分向块茎的运输,而在地上茎中积累,使茎变粗而植株矮化或产生许多气生薯。 溃疡病感染匍匐茎,出现淡褐色病斑,使匍匐茎顶端不再膨大,不能形成薯块,感病轻者可长成薯块,但结薯非常小;也可引起匍匐茎乱长,影响结薯或结薯畸形,受侵染的植株,根量减少,形成稀少的枝条,若病斑绕匍匐茎一周,易引起新生小薯的脱落。匍匐茎中后期发病的导致块茎畸形,停止发育,当病斑绕茎一周时,叶片变黄、变紫,向上翻卷,并产生气生薯。在成熟的块茎表面形成大小不一、数量不等、形状各异、坚硬的、颗粒状的黑褐色或暗褐色的斑块,也就是病原菌的菌核,不容易冲洗掉,而菌核下边的组织保持完好。也有的块茎因受侵染而导致破裂、锈斑和末端坏死等。 马铃薯黑胫病 马铃薯的黑胫病是由细菌引起的病害。主要是病薯带菌,病菌通过切薯传染,造成母薯腐烂,并从母薯进入植株地上茎。田间病菌还可通过灌溉水、雨水或昆虫传播,从伤口再侵染健株。雨水多、低洼地发病重。贮藏期和窖内通气不良,温度高、湿度大,容易造成烂窖。 马铃薯黑胫病危害症状 主要侵染茎和薯块。幼苗染病一般株高15-18厘米出现症状,病株矮小,节间短缩,叶片上卷,褪绿黄化,腹部变黑,萎蔫而死。横切茎可见维管束变为褐色。薯块染病始于脐部,呈放射状向髓部扩展,病部黑褐色,横切可见维管束呈黑褐色,用手压挤皮肉不分离,湿度大时,薯块变为黑褐色,腐烂发臭。

马铃薯病害主要分为真菌病害、细菌病害和病毒病。 一、马铃薯真菌性病害 (一)晚疫病: 茎、叶受害部位产生褐色水渍状斑点,后扩展为黑色斑块。潮湿时,病斑周围有一圈白色霉状物,叶片背面很明显,薯块受害后,初期产生褐色或蓝紫色的病斑,以后扩大,表面逐渐凹陷,病部下层薯肉变为褐色。 (二)癌肿病: 块茎或匍匐茎由于病菌刺激寄主细胞不断分裂,形成大大小小花菜头状的瘤,表皮常龟裂,癌肿组织前期呈黄白色,后期变黑褐色,松软,易腐烂并产生恶臭。田间病株初期与健株无明显区别,后期病株较健株高,叶色浓绿,分枝多。 (三)粉痂病: 块茎染病,初在表皮上现针头大的褐色小斑。外围有半透明的晕环,后小斑逐渐隆起、膨大,成为直径3~5毫米不等的疱斑,其表皮尚未破裂,为粉痂的封闭疱阶段。后随病情的发展,疱斑表皮破裂,反卷,皮下组织现桔红色,散出大量深褐色粉状物(孢子囊球),疱斑下陷呈火山口状,外围有木栓质晕环,为粉痂的"开放疱"阶段。根部染病,于根的一侧长出豆粒大小单生或聚生的瘤状物。 (四)早疫病: 该病的发生早于晚疫病,一般从下部老叶首先发病,开始在叶片上形成褐色的小点,后扩大成近圆形的具有同心轮纹的暗褐色病斑,故又称轮纹病斑,病斑与无病组织界线分明,严重时叶片干枯。 (五)干腐病: 发病初期仅局部变褐稍凹陷,扩大后病部出现很多皱褶,呈同心轮纹状,其上有时长出灰白色的绒状颗粒,即病菌子实体。剖开病薯可见空心,空腔内长满菌丝,薯内则变为深褐色或灰褐色,终致整个块茎僵缩或干腐,不堪食用。 二、马铃薯细菌性病害 (一)青枯病:

发病初期,下部叶片白天萎蔫,傍晚恢复,两天后,不再复原,由下向上逐渐发展,4天后,病株茎叶萎蔫枯死。 (二)黑胫病: 植株矮小,节短,或叶片上卷,褪绿黄化,或胫部发黑,萎焉而死,横切茎,三条主要维管束变成褐色;薯块染病:始于脐部呈放射状向髓部扩展,病部黑褐色,横切维管束呈黑褐色,薯块变黑褐色,湿烂发臭,别于青枯病 (三)环腐病: 植株矮小,从下部叶片边缘开始退绿,逐渐向上枯黄,最后枯萎,但叶片不脱落。感病薯块用手挤压有黄色菌液流出,薯皮与薯肉分离,重者皮裂,薯肉腐烂变质,臭不可闻,感病轻的薯块切开后有明显的环状。 (四)疮痂病: 块茎染病后,表面先产生褐色小点,扩大后形成褐色圆形或不规则形大斑,直径为5-10mm。因产生大量木栓化细胞致表面粗糙,后期中央稍凹陷或凸起,呈疮痂状硬斑块,有的产生裂口,病斑一般仅限于表层,不深入薯内。 (五)软腐病: 叶染病近地面老叶先发病,病部呈不规则暗褐色病斑,湿度大时腐烂。茎部染病多始于伤口,再向茎干蔓延,后茎内髓组织腐烂,具恶臭,病茎上部枝叶萎蔫下垂,叶变黄。块茎染病多由皮层伤口引起,初呈水浸状,后薯块组织崩解,发出恶臭。 三、马铃薯病毒性病害 (一)马铃薯卷叶病: 主要表现为叶片小叶向上卷。通常是植株下部或全株叶片变脆,上卷呈筒状。有的仅叶片边缘微向上卷,有的卷曲严重而成匙状或筒状,严重时,叶片变厚,发脆变硬,颜色较深较浓,给人以丛簇凌乱的感觉。生理性卷叶的特点是受害植株卷叶表现较为一致。 (二)马铃薯Y病毒: 脉缩、叶片卷曲、小叶叶缘向下翻、矮化、小叶叶脉坏死、坏死斑点、叶片坏死和茎上出现条纹都是典型的症状。不太敏感品种的反应只是发生轻微的花叶,或者表现不出症状。 (三)马铃薯A病毒: 产生轻微花叶、斑驳,叶脉上或叶脉间呈现不规则的浅色斑,叶面稍有粗缩。

马铃薯疮痂病防治方案 危害马铃署块茎,块茎表面出现近圆形至不定形木栓化疮痂状淡褐色病斑或斑块,手摸质感粗糙,一般分为两种发病症状,分别是网纹状病斑和裂口状病斑(容易被误认为马铃薯粉痂病)。通常病斑虽然仅限于皮层,但被害薯块质量和产量仍可降低,不耐贮藏,且病薯外观不雅,商品品级大为下降,招致一定的经济损失。 一、症状描述 该病主要为害马铃薯块茎,最初在块茎表面产生浅褐色小点,逐渐扩大成褐色近圆形至不定形大斑,以后病部细胞组织木栓化,使病部表皮粗糙,开裂后病斑边缘隆起,中央凹陷,呈疮痂状,病斑仅限于皮部,不深入薯内;匍匐茎也可受害,多呈近圆形或圆形的病斑。 二、传播途径 病菌在土壤中腐生或在病薯上越冬。块茎生长的早期表皮木栓化之前,病菌从皮孔或伤口侵入后染病,当块茎表面木栓化后,侵入则较困难。病薯长出的植株极易发病,健薯播入带菌土壤中也能发病。 三、发病因素 病菌在病薯和土壤中越冬。病菌从薯块皮孔及伤口侵入,开始在薯块表面生褐色小斑点,以后扩大或合并成褐色病斑。病斑中央凹入,边缘凸起,表面显著粗糙.呈疮痂状。在中性或微碱性砂土中容易发病。一般在高温干旱条件下发病较重。 四、推荐产品: 奥力克—青枯立克:中药制剂,与化学药剂作用机理完全不同,真细菌通杀,双向传导能力强,内含杀菌成份(绿原酸、生物碱等)及营养复壮成份(氨基酸、多糖等),能杀菌、抑菌,调理内循环,提高免疫力,增强抗病能力,修复伤口,减少病菌侵入途径等作用,同时具有补充营养、辅助生根、提苗快、长势好等作用,连续使用无抗药性,任何时期使用50倍液以上对作物安全。 大蒜油:高仿类硫醚化合物,真细菌通杀,内吸强(与中药杀菌剂等复配能提高其药效),其气味对空气中病菌孢子有直接杀灭作用,对粉虱、蛾类等害虫有驱避作用。 沃丰素:内含氨基酸、腐植酸、多糖、微量元素锌、硼等,补充作物营养,提高光合速率,增强株体免疫力,增加产量,改善品质。 五、总体防治思路及作用机理: 1、种块消毒或喷施定植沟:

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/fb18210303.html, 马铃薯常见病虫害防治技术 作者:赵春红 来源:《农民致富之友》2018年第07期 马铃薯是现在人类社会的四大粮食作物之一,同时也是我国现在种植量较多的粮食作物之一,随着社会的快速发展,不断推出各种新的脱毒中熟产品,使其在产量和品质上有不少的提升,但是马铃薯病虫害防治中还有一些问题,这些问题对马铃薯的产量和品质都有很大的影响,但是对于现阶段马铃薯种植来说,人们在种植中为了降低损失,需要采取相应的预防措施进行控制和处理。 一、马铃薯真菌性病害及防治技术 1、晚疫病 晚疫病是马铃薯主产区最重要的一种真菌病害,其最初传播来源是邻近的薯田或番茄、杂草和有机堆肥。防治晚疫病,首先要选择抗病品种;其次,播前严格淘汰病薯。一旦发生晚疫病感染,一般很难控制,因此必须在晚疫病没有发生前进行药剂防治,即当日平均气温在10~25℃之间,下雨或空气相对湿度超过90%达8小时以上的情况出现4~5天后喷洒药剂进行防治。可用70%代森锰锌可湿性粉剂来进行防治,每亩用量175~225克,兑水后进行叶面喷洒。如果没有及时喷药,田间发现晚疫病植株后,则需要用瑞毒霉(也称为雷多米尔、甲霜灵)之类的药剂进行防治,每亩用25%瑞毒霉可湿性粉剂150~200克,兑水进行叶面喷施。如果一次没有将病害控制住,则需要进行多次喷施,时间间隔为7~10天。 此外,环境条件也影响晚疫病的传播,为防止块茎感染,应当高培土。如果植株地上部分受到晚疫病侵染,则最好在收获前将病秧割除并清理处田块,防止收获的薯块与之接触。 2、粉痂病 用甲烷钠熏蒸土壤可以起到一定的防治效果。选择排水良好的无病地块种植马铃薯或长期与牧草轮作,可显著降低该病害的发生,选用抗病品种和无病种薯。 3、早疫病 叶片喷施有机杀菌剂可以减少早疫病的蔓延。当早疫病较为严重时可用70%代森锰锌可湿性粉剂来防治,用量为每亩175~225克,兑水后进行叶面喷施,如果一次没有防治住,则需要进行多次喷施,间隔10天左右。 4、干腐病和萎焉病

马铃薯常见生理病害及防治 一、马铃薯缺素症的识别与防治 (一)缺氮 1.症状缺氮时,植株矮小,生长弱,分枝少,花期早,植株下部叶片均匀淡绿色继而发黄,并逐渐向上部叶扩展,叶片先沿着叶缘褪绿变黄,并逐渐向中心叶发展,茎叶变小,严重时基部小叶的叶缘完全失去叶绿素并且皱缩,叶片上卷呈杯状或火烧状,叶片脱落,产量低。施氮肥过多,特别是生长后期过多施用氮肥,易引起植株茎叶徒长,组织柔嫩,易感染病害,成熟延迟,块茎产量低。 2.防治措施 (1)缺氮田块早施氮肥,可用作种肥或苗期追肥。注意宁可基肥、种肥少施,苗期追氮,切忌基肥、种肥氮素过多。 (2)植株缺氮时,叶面喷施0.2%~0.5%尿素液或含氮复合肥。 (3)施用酵素菌沤制的堆肥或腐熟有机肥,采用配方施肥技术。生产上发现缺氮时马上埋施发酵好的人粪,也可将尿素或碳酸氢铵等混入10~15倍腐熟有机肥中,施于马铃薯两侧后覆土、浇水。 (二)缺磷 1.症状磷肥虽然在马铃薯生长过程中需求量少,但却是植株生长发育不可缺少的肥料。磷肥不足时,马铃薯植株生长缓慢,茎秆矮小纤细,植株僵立,叶柄、小叶及叶缘朝上,不向水平展开,小叶面积缩小,光合作用减弱,色暗绿,严重时基部叶尖先褪绿变褐,并逐渐向全叶扩展,最后整个叶片枯萎脱落。薯块易发生空心,褐色锈斑、硬化,且不易煮烂,发脆,商品性低,严重影响马铃薯产量和质量。 2.防治措施 (1)缺磷田块增施有机肥并沟施过磷酸钙或磷酸二铵作基种肥,基肥以过磷酸钙225~375kg/hm2混入有机肥中,施于10cm以下耕作层中。开花期补施过磷酸钙225~300kg/hm2。 (2)植株缺磷时,在叶面喷施0.3%~0.5%的磷酸二氢钾溶液或0.5%~1%过磷酸钙水溶液。

马铃薯土传病害及其防治 一、什么是马铃薯土传病害? 马铃薯土传病害是指病原体生活在土壤中,条件适宜时从马铃薯根部或茎部侵害马铃薯而引起的病害。常见的马铃薯土传病害有:猝倒病、根腐病、干腐病、枯萎病、黑痣病、疮痂病、粉痂病、环腐病、黑胫病、青枯病,软腐病、细菌性萎蔫病及线虫等。 二、马铃薯土传病害是如何存在的? 在一般情况下,土壤病菌能产生大量菌体,只要条件对病菌生长发育有利而寄主又是感病的,病菌就可以大量繁殖并侵染寄主。在感病寄主存在下,这些病菌就可以进入持续的致病期,随着马铃薯的连作而大量繁殖扩散,但之后养分被消耗完或土壤条件如温度、湿度等对病菌不利时,病菌又可以进入休眠期,等到条件适宜就再度发病。 三、马铃薯土传病害是怎样引起的? 对于马铃薯土传病害,重茬连作、施肥不当和土壤线虫侵害都会诱发土传病害。近年来,随着我国马铃薯生产的快速发展,土传病害呈高发态势。 连作:是病土形成的主要人为因素,主要原因是连续种植一类作物,使相应的某些病菌得以连年繁殖,在土壤中大量积累,形成病土,年年发病。马铃薯为茄科作物,多年连作,枯萎病、疮痂病等发生严重。施肥不当:大量施用化肥尤其氮肥可刺激土传病菌中的镰刀菌、轮枝菌和丝核菌生长,从而加重了土传病害的发生。近年来我国一些马铃薯主产区黑痣病、枯萎病大暴发以来,几乎连年大发生,与马铃薯

生产田大量使用化肥,土壤中有机物质大量减少有关。 线虫侵害:土壤线虫与病害有密切关系。土壤线虫可造成马铃薯根系的伤口,有利病菌侵染而使病害加重,往往线虫与真菌病害同时发生。 四、土传病害的危害有哪些? 土传病害一般危害马铃薯的根和茎,马铃薯生长前期一旦发生病害,会引起幼茎腐烂猝倒,幼苗很快就会死亡,严重影响马铃薯生产。马铃薯生长后期发生病害,一般年减产20%-30%,严重年份减产50%-60%,甚至绝收。土传病害发病后,比较难以防治,病菌在土壤中越冬,很难被杀死,来年继续侵害马铃薯,如此循环,病害越来越严重。 五、如何防治马铃薯土传病害? 1、土壤处理:对于温室大棚,将切碎稻、麦草桔秆1000-2000公斤/亩+消石灰100公斤/亩或15公斤尿素,有条件的地方适量加增有机肥耕翻、灌足水,然后覆盖塑料薄膜,同时封闭大棚,处理20天左右。 2、选用抗病品种:选用抗病或耐病的品种,可大大地减轻土传病害的危害程度。 3、轮作:这是防治土传病害最经济有效的措施,合理进行作物间的轮作,特别是水旱轮作,对预防土传病害的发生可收到事半功倍的效果。不同的病害需要轮作的年限不一样,一定要掌握好轮作的时间才有效。

[土豆]冬种土豆(马铃薯)主要病虫害 病毒病: 病毒病能通过种薯传播,是马铃薯品种退化的主要原因。病毒为害主要有两种:一是皱宿花叶,由马铃薯X病毒和Y病毒混合浸染所造成。二是卷叶,由马铃薯卷叶病毒引起,病株下部小叶向上卷曲,病叶又厚又脆,变黄,植株矮化。马铃薯X病毒通过汁液擦伤传播,Y 病毒通过蚜虫和汁液擦伤均可传播,卷叶病毒通过蚜虫传播。温度高时,病毒病发生较重。 防治方法:选用抗病品种及进行脱毒处理。选用无病毒种薯,田间作业时,注意尽量减少人为传播,及时喷药防治蚜虫,可用40%乐果乳剂800—1000倍液喷杀。 晚疫病: 又称马铃薯瘟,是生产上的主要病害。病

菌可侵染叶片、茎及薯块。叶片多从尖端或叶缘开始发病。病斑黑褐色,水渍状,边缘不明显,潮湿时,叶背病斑边缘上生一圈白霉,严重时植株一片焦黑,发出特殊的腐败臭味。基部受害形成褐色条斑。薯块发病,病斑不规则,紫褐色,稍凹陷,组织变硬干腐,潮湿时变软腐烂,发出恶臭味。病菌可通过风、雨传播,在气温20—23℃、湿度较大时容易发病。防治方法:选用抗病品种及无病种薯,种植前进行种薯消毒,药剂(福尔马林)、温汤消毒均可。及时拔去中心病株和进行中耕除草。在当地发病前开始喷1:1:120—150的波尔多液预防。或用80%代森锌600—800倍液、75%百菌清600—800倍液防治。 环腐病: 一般在开花期前后开始表现症状,病株枝,茎缩短,叶色褪黄凋萎,叶脉间变黄,产生黑褐色斑块,叶缘略向上卷曲。轻病薯块外部无明显症状,重病薯块病部变黑褐色,生环状空

洞,有时并发软腐病,以致全部腐烂。病菌主要通过病薯传播。防治方法:选用无病种薯,留种和切薯前彻底淘汰病薯,切块时要注意刀的消毒。发现病株时及时消除。注意防治地下害虫,实行轮作,选用抗病品种。 疮痂病: 疮痂病菌是一种线菌,只侵害薯块。发病初期在薯块上产生褐色圆形或不规则小点,表面粗糙,呈疮痂状硬斑,一般只在薯块皮部发病。温度高时发病较重。防治方法同环腐病。 虫害: 虫害主要有马铃薯瓢虫、马铃薯块茎蛾、蚜虫等。瓢虫主要是成虫和幼虫将叶片吃成穿孔状或仅留叶脉,严重受害时叶片干枯,全株死亡,喷药防治应掌握在成虫迁移和幼虫孵化初期进行。可用50%敌百虫800倍、50%敌敌畏乳剂1000倍、2.5%倍液防治。

马铃薯重大病害防控技术方案及用药指南 根据全国农技中心组织专家会商分析预测,2015年马铃薯晚疫病在西南、西北、华北和东北等主产区可能偏重流行,发生面积预计3,500万亩左右。为控制马铃薯晚疫病等重大病害,全国农技中心制定了科学防控技术方案。 一、防控目标 重发区防控处置率达100%,常发区防控处置率80%以上,其中专业化统防统治20%以上,总体防治效果达80%以上,危害损失率控制在5%以下。 二、防控策略 (一)总体防控策略。实施以推广抗病品种和脱毒种薯为基础,种薯处理、健身栽培和预 测预报指导下的药剂防控相结合的综合防控措施,大力推进专业化统防统治,及时有效控 制病害流行。 (二)分区防控重点 1 高发区。包括贵州、云南、重庆、四川、甘肃、宁夏等省(区、市)及湖北西部、陕西 北部。防控重点是合理布局抗病品种,发病前采取保护性药剂预防,发病后采取治疗性药 剂和保护性药剂交替防治。 2 常发区。主要包括内蒙古、山西、河北、黑龙江、吉林等省(区)。防控重点是合理布 局抗病品种,发病初期如遇适宜传播气象条件,采用保护性药剂加治疗性药剂防治。 3 偶发区。主要包括山东、青海、福建、湖南、广西、广东等省(区)。加强病情监测, 密切关注气象条件,一旦出现发病中心,立即采用治疗性药剂予以控制。 三、防控措施 (一)播期防治 1 推广抗病脱毒种薯。各地在加强田间马铃薯品种抗病性监测基础上,选择抗性好的品种 生产脱毒种薯推广,大力推广应用一级脱毒种薯进行商品薯生产。 2 种薯处理。播种前淘汰病烂薯,提倡小种薯播种,需切块时,切刀用酒精、高锰酸钾或 福尔马林浸泡消毒;种块可选用噁霜?锰锌或霜脲?锰锌等药剂拌种,旱作区可用马铃薯专 用浸种剂加上述两种药剂混合拌种,种薯拌药后避光晾干播种。 3 健身栽培。重视推广高垄、大垄栽培,晚疫病重发区适当降低种植密度,控制氮肥,增 施磷钾肥,科学轮作等健身栽培措施。尤其在雨水多、墒情好的地方,可采取垄上播及平 播后起垄等方式,降低薯块带菌率;避免与茄科类、十字花科类作物轮作或套种,禁止与 番茄轮作。 (二)生长期防治 1 加强监测预警。采取系统监测与田间实查相结合,定点调查与大田普查相结合,确定防 治最佳时期。 2 中心病株处理。当发现中心病株时,要连根及薯块全部挖出,带出田外深埋(深度1米 以上)或销毁,对病株周围50米范围内喷施霜脲?锰锌或氟菌?霜霉威等药剂进行封锁控制,隔7天喷1次,连喷3次,阻止病害扩展。 3 控制徒长。在现蕾期当株高30~40厘米,且有徒长迹象时,采用烯效唑或马铃薯专用 植物生长调节剂均匀喷雾控制徒长。

马铃薯几种常见病害及防治 [摘要]马铃薯的种植历史悠久,是我国主要的粮食作物和经济作物,因为马铃薯有着高产高效,生长发育时间短和营养丰富的特点,许多农民在种植农作物时首选马铃薯。然而,随之而来的是日趋严重的马铃薯病害,它在一定程度上会导致马铃薯产量质量下降,薯块种性退化,且马铃薯病害分布地区广,不易于管理,而且发病情况因气候条件而异。因此了解马铃薯的几种常见病毒十分必要,本文详细介绍了马铃薯早疫病、晚疫病、黑胫病、环腐病4种病害的病原体和种植期间出现的症状并且针对情况提出了各种相对应的防治方法,设法将马铃薯减产的影响降到最低。 [关键词]马铃薯种植;防治方法;常见病害 1概念和现状 马铃薯的别名又叫做土豆、洋芋和山药蛋,是一种主要的粮食作物。现代化的科技给农产品结构带来了极大的改善,栽培技术越来越普及,马铃薯的种植面积及产量也得到了很大的提升。我国马铃薯的种植面积跃居世界第一位,它的生长周期较其他植物短,茎叶又十分丰富,所结果实也产量较大价值较高。可目前黑龙江、偏北地区出现了几种常见的马铃薯病害,如早疫病、晚疫病、黑胫病和环腐病等,其中对马铃薯产量影响最为严重的是早疫病和晚疫病。许多生物学家也致力于研究开发出许多针对性措施来改变这一现状。 2马铃薯的几种常见病害及防治的方法 2.1病毒病 2.1.1种植期间出现的症状 导致马铃薯种植业逐渐退化的一个重要原因是由于病毒病已广泛地通过马铃薯传播,进而危害到马铃薯的种植。这种有害的病毒可以大致分为两种,一种是马铃薯的卷叶病毒,它的发病症状是受到病毒感染的马铃薯植株会逐渐变矮,其叶子会变得又厚又黄,宁企鹅在植株的下半部分的小叶子会往上弯曲;另一种是马铃薯的皱缩花叶病毒,它是由于X和Y病毒相互混合之后去感染马铃薯导致的。不论是哪一种病害病毒,当温度升高的时候,这些病毒将更快更准的入侵植株,发病率也会随之增加。其中X病毒的传播方式为汁液传播,Y病毒的传播方式为蚜虫或者职业传播,而卷叶病毒的主要传播方式是蚜虫传播。 2.1.2防治的方法 一方面,对于已经受到病毒入侵的马铃薯植株,及时的采取脱毒处理,另一方面,对于还未感染的植株可以选择使用无病毒种植的方法。与此同时还需要广泛而均匀地喷洒药物来防治防范田间的蚜虫。

马铃薯晚疫病全程防病实施方案 北京金辉颗源种子公司主营大豆种子,土豆种子,大蒜种子红薯种子种苗芦笋种子等 金辉颗源种子销售有限公司(简称“金辉颗源种业”)成立于2003年,位于北京市大兴区金辅路8号。大蒜种、土豆种、大葱种、大豆种子花生、棉花种、红薯、芦笋等种子,北京金辉颗源种子销售有限公司每年春季大量供应。四月至七月份大量供应红薯苗、牡丹苗、茄子苗柿子辣椒苗等,最可爱的就是欣赏小葫芦苗。 马铃薯晚疫病是一种毁灭性病害,只要气候条件适宜,在马铃薯种植区就可发生流行,传播蔓延迅速,病害使马铃薯提前枯死,严重影响产量。特别是在早熟马铃薯品种种薯生产区,造成的损失十分巨大。农户对该病也有所重视,但是防病意识差,而且大都发病后才开始用药,施药时间、方法、药剂选择等等方面存在着许多问题。晚疫病的防治效果很差。因此应采取科学的方法防治马铃薯晚疫病。 1、种薯选择 不同的马铃薯品种对晚疫病的抗病能力存在较大差别,应选用抗病性较好的品种。不同级别的种薯的抗病性也表现不同,种植时应选择原种二代、良种一代。 2、种薯处理 尽量选用整薯播种,整薯大小25-50克。切薯时用0.5%高锰酸钾溶液进行切刀消毒,防止薯块间传染。切完的薯块可以用甲霜灵锰锌拌种。 3、适时防病 苗期根据长势及时进行调控,保持健康长势,易感病品种可以在苗高20厘米左右时喷施有促进生长的作用的保护性药剂。从7月下旬开始注意天气预报,在雨季到来前3-4天喷施保护性药剂,雾化效果好,植株全株喷药。 4、拔除病株 雨季到来后,经常到田间观察,田间出现中心病株后,及时拔出,随即喷洒保护性和治疗性药剂。经常观察如果天气适合病害蔓延,要每隔3-5天喷一次治疗性药剂。 5、保护药剂与治疗药剂结合使用 发病前,喷洒70%代森锰锌可湿性粉剂300-400倍液或77%可杀得2000可湿性粉剂1200倍液进行预防。 发病初期,喷洒58%甲霜灵锰锌可湿性粉剂或25%甲霜灵可湿性粉剂或64%杀毒矾可湿性粉剂500倍液,7-10后再喷一次金雷多米尔。 6、在病害流行年份,适当提早割蔓,厚培土,2-3周后再收获薯块,这样就避免薯块与病株接触的机会,降低薯块带菌率。 7、引进防治新药 部分新药对疫霉菌有很好的预防和治疗效果,如银法利、克露(霜克、霜脲锰锌、霜霸)、安克锰锌、普力克(霜霉威、霜灵)、可杀得2000等。 8、药剂交替使用 防治马铃薯晚疫病的药剂较多,选择不同成分的药剂应交替使用,防止产生抗性。