第二章烟台苹果产业发展的成就及问题

2.1 取得的主要成就

2.1.1苹果种植面积、产量不断增加,产业初具规模

烟台全市辖有五区七市一县,全市土地面积1.37万平方米,其中可耕地面积达47万平方米。苹果种植分布和产量情况截止2010年底,烟台全市苹果种植总面积260.3万亩,较2005年增加了24.1万亩;总产量455.8万吨,较2005年增加了189.3万吨。栖霞、招远、牟平、蓬莱、海阳、莱阳、莱州、龙口等8个县市区的苹果种植面积均在15万亩以上,其中栖霞、招远、蓬莱、牟平、海阳、莱阳、莱州和龙口等地的种植面积分别为64.2万亩、40.0万亩、28.9万亩、25.3万亩、30.4万亩、29.0万亩、22.0万亩和16.0万亩,总产量分别为141.8万吨、59.7万吨、52.8万吨、51.7万吨、37.0万吨、29.1万吨、44.0万吨和30.6万吨。而栖霞、招远、牟平、蓬莱为烟台综合试验站在烟台范围内的4个示范县,苹果种植总面积158.4万亩,总产量306万吨,分别占全市总面积和总产量的60.8%和67.1%。

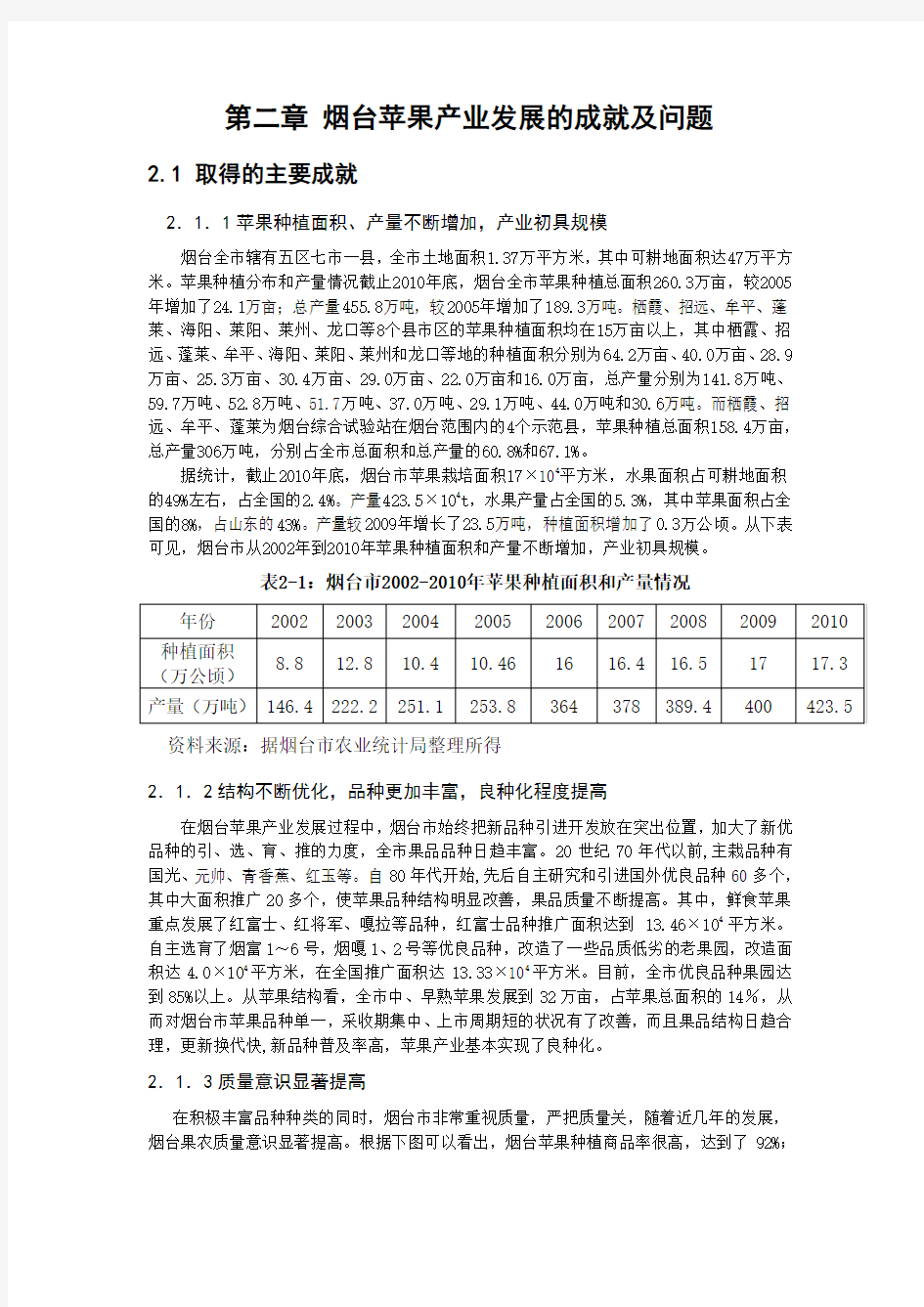

据统计,截止2010年底,烟台市苹果栽培面积17×104平方米,水果面积占可耕地面积的49%左右,占全国的2.4%。产量423.5×104t,水果产量占全国的5.3%,其中苹果面积占全国的8%,占山东的43%。产量较2009年增长了23.5万吨,种植面积增加了0.3万公顷。从下表可见,烟台市从2002年到2010年苹果种植面积和产量不断增加,产业初具规模。

表2-1:烟台市2002-2010年苹果种植面积和产量情况

资料来源:据烟台市农业统计局整理所得

2.1.2结构不断优化,品种更加丰富,良种化程度提高

在烟台苹果产业发展过程中,烟台市始终把新品种引进开发放在突出位置,加大了新优品种的引、选、育、推的力度,全市果品品种日趋丰富。20世纪70年代以前,主栽品种有国光、元帅、青香蕉、红玉等。自80年代开始,先后自主研究和引进国外优良品种60多个,其中大面积推广20多个,使苹果品种结构明显改善,果品质量不断提高。其中,鲜食苹果重点发展了红富士、红将军、嘎拉等品种,红富士品种推广面积达到13.46×104平方米。自主选育了烟富1~6号,烟嘎1、2号等优良品种,改造了一些品质低劣的老果园,改造面积达4.0×104平方米,在全国推广面积达13.33×104平方米。目前,全市优良品种果园达到85%以上。从苹果结构看,全市中、早熟苹果发展到32万亩,占苹果总面积的14%,从而对烟台市苹果品种单一,采收期集中、上市周期短的状况有了改善,而且果品结构日趋合理,更新换代快,新品种普及率高,苹果产业基本实现了良种化。

2.1.3质量意识显著提高

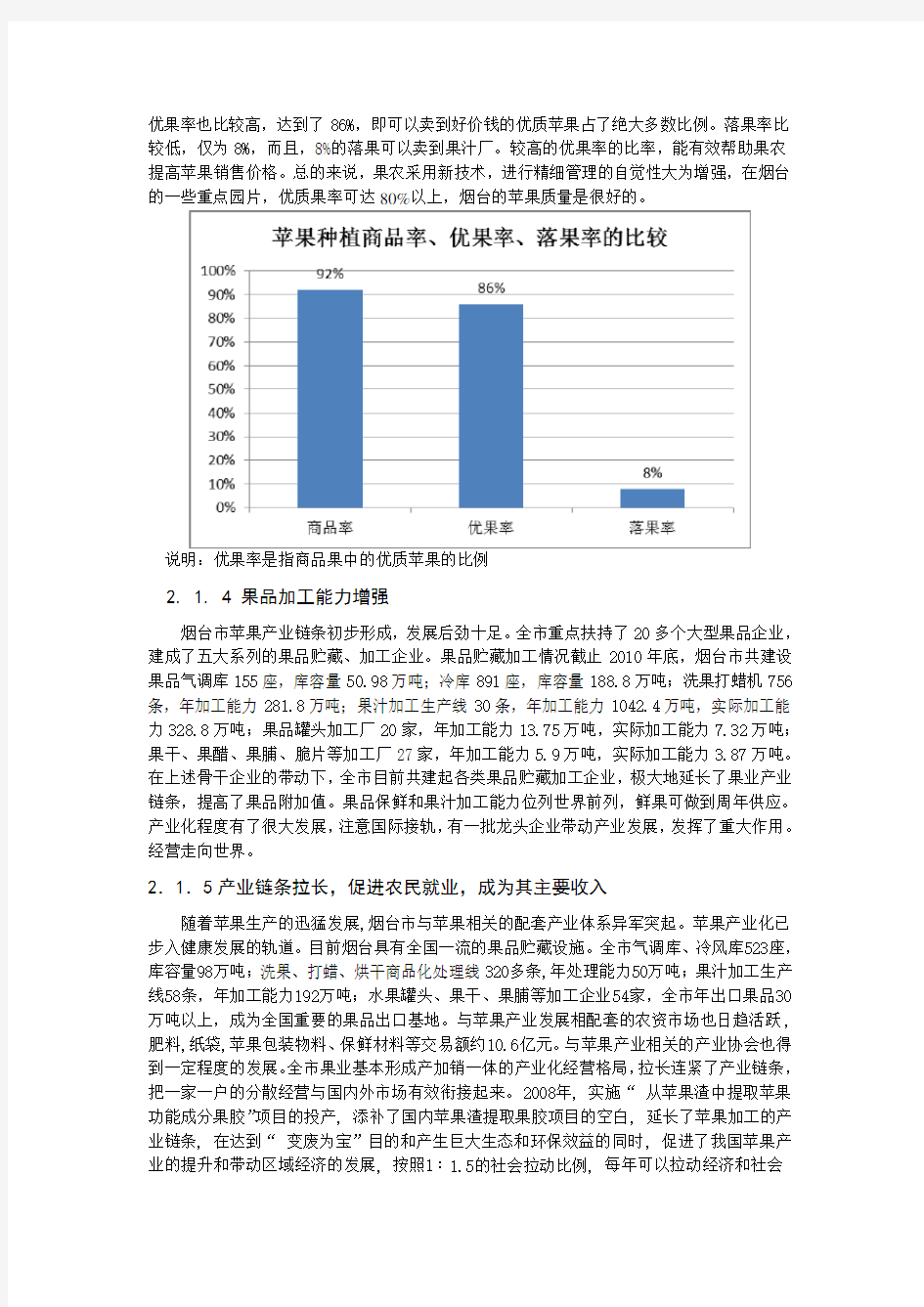

在积极丰富品种种类的同时,烟台市非常重视质量,严把质量关,随着近几年的发展,烟台果农质量意识显著提高。根据下图可以看出,烟台苹果种植商品率很高,达到了92%;

优果率也比较高,达到了86%,即可以卖到好价钱的优质苹果占了绝大多数比例。落果率比较低,仅为8%,而且,8%的落果可以卖到果汁厂。较高的优果率的比率,能有效帮助果农提高苹果销售价格。总的来说,果农采用新技术,进行精细管理的自觉性大为增强,在烟台的一些重点园片,优质果率可达80%以上,烟台的苹果质量是很好的。

说明:优果率是指商品果中的优质苹果的比例

2. 1. 4 果品加工能力增强

烟台市苹果产业链条初步形成,发展后劲十足。全市重点扶持了20多个大型果品企业,建成了五大系列的果品贮藏、加工企业。果品贮藏加工情况截止2010年底,烟台市共建设果品气调库155座,库容量50.98万吨;冷库891座,库容量188.8万吨;洗果打蜡机756条,年加工能力281.8万吨;果汁加工生产线30条,年加工能力1042.4万吨,实际加工能力328.8万吨;果品罐头加工厂20家,年加工能力13.75万吨,实际加工能力7.32万吨;果干、果醋、果脯、脆片等加工厂27家,年加工能力5.9万吨,实际加工能力3.87万吨。在上述骨干企业的带动下,全市目前共建起各类果品贮藏加工企业,极大地延长了果业产业链条,提高了果品附加值。果品保鲜和果汁加工能力位列世界前列,鲜果可做到周年供应。产业化程度有了很大发展,注意国际接轨,有一批龙头企业带动产业发展,发挥了重大作用。经营走向世界。

2.1.5产业链条拉长,促进农民就业,成为其主要收入

随着苹果生产的迅猛发展,烟台市与苹果相关的配套产业体系异军突起。苹果产业化已步入健康发展的轨道。目前烟台具有全国一流的果品贮藏设施。全市气调库、冷风库523座,库容量98万吨;洗果、打蜡、烘干商品化处理线320多条,年处理能力50万吨;果汁加工生产线58条,年加工能力192万吨;水果罐头、果干、果脯等加工企业54家,全市年出口果品30万吨以上,成为全国重要的果品出口基地。与苹果产业发展相配套的农资市场也日趋活跃,肥料,纸袋,苹果包装物料、保鲜材料等交易额约10.6亿元。与苹果产业相关的产业协会也得到一定程度的发展。全市果业基本形成产加销一体的产业化经营格局,拉长连紧了产业链条,把一家一户的分散经营与国内外市场有效衔接起来。2008年, 实施“从苹果渣中提取苹果功能成分果胶”项目的投产, 添补了国内苹果渣提取果胶项目的空白, 延长了苹果加工的产业链条, 在达到“变废为宝”目的和产生巨大生态和环保效益的同时, 促进了我国苹果产业的提升和带动区域经济的发展, 按照1∶1.5的社会拉动比例, 每年可以拉动经济和社会

效益12.2亿元。

据烟台市统计年鉴公报等资料显示,随着果业结构的调整优化,果业效益和果农就业、

收入均有所提高,全市直接从事苹果产业生产的劳动力超过了农村劳动力的一半,从事二、

三产业的生产管理人员达150万人,带动了就业。全市农民人均纯收入主要来自苹果产业,

增加农民收入,苹果收入呈逐年上升趋势。每亩苹果园的平均收入为1万元,每户果农的平

均收入高达3万元,占农民全年收入约30%,烟台果业已成为全市农业和农村经济的一大支

柱产业。苹果产业的发展,带动了加工贮运、果袋、包装材料、餐饮、运输、房地产、旅游

观光等二、三产业的发展。

表3-5 烟台市2000-2011年农村经济总收入与农民人均收入、苹果收入情况

资料来源:由烟台政务网、联合信息网、烟台市统计公报整理所得

2. 1. 6 烟台苹果品牌升级

品牌是广大消费者对某一产品过硬的产品质量、完善的售后服务、良好的产品形象、美

好的文化价值、优秀的管理等所形成的一种评价和认知。烟台苹果的品牌优势主要得益于烟

台苹果的高品质和烟台市政府对苹果品牌推广的高度重视。

1、享用商标:烟台三百万果农免费享用“烟台苹果”商标。

2009年4月,在牟平召开的烟台苹果地理标志证明商标使用管理座谈会上,权威人士在

爆出这足以让烟台300万果农惊喜的消息之后特别强调,有了“出生证明”不等于万事大吉,

烟台苹果再创品牌辉煌还需在加强原产地域保护的基础上,提高管理水平,提升产业优势。“拿到这张含金量极高的名片,只是万里长征迈出了第一步。”市苹果协会长赵培策说。围

绕好“烟台苹果”产地证明商标,发挥更大作用,无偿提供给大家使用:“凡是烟台地域内

的苹果生产者、经营者,只要通过认证符合‘烟台苹果’精准化管理标准的单位都可以申请

使用。”

2、中国苹果二十强县:烟台独享其三。

2007中国苹果年会暨陕西果品推介会在陕西省咸阳召开。近年来,我国苹果产量稳定增加,优质果率明显提高,各主产县(市)大力推进区域化布局、专业化生产、产业化经营,标

准化、规模化水平进一步提升,为我国果品产业的发展做出了积极贡献。根据国家统计局提

供的各地苹果种植面积和产量,按加权平均计分,中国果品流通协会决定对排名前20位的县(市)授予“中国苹果20强县(市)”荣誉称号。此次评出的“中国苹果20强县(市)”中,

烟台独享其三。

3、中国果业第一品牌:近几年品牌价值保持高速上升趋势。

2009年12月18日在中国农产品区域公用品牌价值评估结果发布会上,烟台苹果品牌位居

全国农产品区域公用品牌水果类首位,品牌价值为80.97亿元,排名第三,但在水果类品牌

价值评估中排名第一位,由此成为中国果业第一品牌。时隔一年,2010年烟台苹果品牌价值身价1年上涨10个亿,以91.37亿元的品牌价值,位居全国农产品果品品牌首位。2011年12月,“烟台苹果及图”被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标。这是继获准地理标志证明商标以来,“烟台苹果”的又一次品牌升级, 烟台苹果协会会长赵培策告诉记者,协会将具体采用“母子品牌”的运作机制对“烟台苹果”品牌进行管理,制定相应认证标准,通过认证才有资格使用“烟台苹果”驰名商标。

2.2 存在的主要问题

2. 2. 1品种结构仍需优化,无自主知识品种,高端品种缺失

烟台苹果品种丰富,但从苹果品种构成情况看,红富士是烟台栽培面积最大的品种,比例过大占了80%。截止2010年年底,红富士栽培面积213.0万亩,总产量379.5万吨,分别占总面积和总产量的81.8%和83.3%;嘎啦,种植面积26.6万亩,产量44.1万吨;红将军种植面积13.6万吨,总产量23.2万吨;乔纳金种植面积2.48万亩,产量4.7万吨;珊夏种植面积1.5万亩,产量2.2万吨;藤木一种植面积1.0万亩,产量2.3万吨;其它品种如美国八号、陆奥、国光、新红星、烟红蜜、红露等种植面积2.6万亩,产量5.2万吨。,红富士苹果比例过大且属于晚熟品种,而市场畅销的着色系富士、早熟富士等苹果种类比例仍偏小,使得上市时间过于集中,这种品种结构不符合市场需求多元化的要求,一旦市场上出现更好品种,将对烟台红富士造成严重影响。而在苹果育种上方面,国际上已培育出象澳大利亚“粉红佳人”、新西兰“嘎啦”等苹果新品种,但烟台就没有自主知识的品种,这是制约烟台苹果产业发展的一大瓶颈因素。从质量看,优质果和高档果少,特别是国际市场上有竞争力的高档果还不到总量的l0%,影响出口。如自90年代烟台地区普及了红富士苹果以来,虽然产生了较高的经济效益,却造成烟台地区的种植品种结构失衡,新品种研发创新不够,使得烟台苹果在国内国外新品种的冲击下,受到了较大的影响。这主要体现在烟台地区苹果出口收入水平较低,且主要出口地区是对口味要求不够敏感的东南亚国家,而针对欧美等高端市场则出口较少。

表4-1 烟台苹果新老品种种植面积占苹果总种植面积比率

2. 2. 2 果园管理不科学,树龄老化,有机肥使用率低

据烟台市统计年鉴显示,截至2010年年底,烟台市约有40.2万亩果园郁闭问题极为严重,141.3万亩的果园面临中等郁闭。且树龄25年以上的果园面积40.2万亩,树龄20—25年的81.3万亩,4年生以下的仅为39.7万亩,以上数据说明果园老龄化问题突出。据烟台市果树站站长马德功分析,未来5年内需要更新的果园面积在40万亩,到2020年将有140万亩果园面临更新。其次,由于烟台地区98.5%的果园为乔化果园,且栽植密度多为2×3m或3×4m。目前全市仍有33.2万亩果园的株行距为2×3m,郁闭问题较为严重;143.7万亩的果园株行距为3×4m,面临中等郁闭,亟需进行进一步改造。

根据下图说明烟台目前在果业施肥情况上,主要还是以化肥为主,配合有有机肥,但有机肥的比较低,说明有机肥使用还不普及,需要加强工作,尤其是对于果农在沼气农业以及畜牧业上加大投入,解决果农由于有机肥不足,导致土壤肥力下降,果品质量下降的情况。由于受氮肥、大水漫灌、清耕以及有机肥施入不足等诸多因素的影响,近几年山东果园的土壤PH值偏低,酸化问题越来越严重。土壤PH值过低,造成土壤中钙元素的固定沉积,从而影响植株对钙元素的吸收,引起苦痘病等生理病害的发生。还有其他的不科学管理主要有:病虫害防治技术落后、低档普通苹果多、优质高附加值的苹果少等。由于生产规模小、分散经营和农民科技素质不高等原因,标准化,规范、科学的生产管理方法难以实施,还停留在传统的经验管理层面,没有科学性,影响了苹果的产量、品质和市场竞争力。

表4-2 2010年烟台市苹果果园树龄结构表

2. 2. 3 果农“老龄化”,综合素质低,科技力量弱

据烟台市农科院最近一次调查显示:2010年底,全市79.67万户、171.46万人种植苹果,比2005年分别减少1.55万户、12.86万人。目前,60岁以上果农39.98万人,占23.3%;50-60岁73.34万人,占42.8%;40-50 岁41.15万人,占24%;40岁以下16万人,仅占9.3%。到2020年,全市将有110万果农迈进60岁门槛,其中70岁以上退休约40万人,加之种植面积扩大更新,全市果农缺口将达80 万人。这就是所谓的果树、果农“老龄化”症结。

据山东调查资料显示,从教育程度来看:小学占11.61%。初中45.5%,高中38.39%,大

学4.46%。从这两组数据不难看出,40-60 岁初高中文化的果农是主要力量。这样的人群显著特征就是身体衰退,培育方式老化,对市场了解少,接受新事物慢等。而拥有的果树科研队伍,虽然发挥了作用,但长期以来,队伍建设重视不够,不注意人才引进和培养,导致不能很好发挥应有作用。拥有自主知识的品种、技术少,技术培训、推广、服务体系不健全,服务手段落后,高新技术不能及时补充。新品种、新技术研究、引进和开发跟不上生产发展的需求,加上生产者文化、科技素质较低,观念滞后,严重制约了果品产业向更高层次发展。

表3-4 2010年底烟台市果农年龄结构表

2. 2. 4自然灾害频发,防灾能力低

近年来,随着工业发展也给烟台苹果产业带来了不小的负面影响。温室气体增加,使气候反常,自然灾害频发,严寒、多雨、干旱、台风等恶劣天气对苹果生产了造成不良影响。2011年烟台地区苹果生产受春季低温、花期将雪、幼果期冰雹、中期连阴雨等多种不良因素的影响,苹果萌芽期、开花期和成熟期延迟了10-12天,全年整体产量降低。正常年份,烟台地区苹果萌芽期在4月4-5日,盛花期在4月24-28日,而今年到4月15日才开始萌动,5月8日进入盛花期,果树生长物候期较往年延迟了10-12天,使烟台地区的苹果生产遭到一定的损失。冰雹和连续阴雨天气对苹果生产造成较大影响。根据实地调查和镇区街道反应情况看,重灾果园今年基本绝收,地下落果率80%,树上果实也全被冰雹砸伤、裂口,单果平均伤口3-5个,轻者果园果面有0.3-0.5cm的疤痕,果实可正常生长,但基本失去经济价值。从防灾能力看,烟台市果农防灾能力很低,其中顺其自然,听天由命的占了67%,自己购买预防灾害设备和依靠政府部门解决的分别为17%、8%,而买保险的仅占到8%,由此可见果农防灾结构不足以应对异常天气。

2. 2. 5生产规模化程度低,缺乏行业标杆,龙头企业合作社缺乏带动

从2010年12月的相关数据看,目前山东多以家庭种植,分散经营为主,生产规模较小。

家庭规模≤0.13平方米者占20.54%;0.14-0.33平方米的占55.36%,0.34-0.67平方米的占14.29%,>0.67 公顷的只占9.8%。从这组数据可以看出,目前的果农规模普遍在0.14-0.33公顷,大概每年产量在4.5万斤左右。这样的一个规模,无法适应大市场需要。在当地缺乏一个行业标杆,完善的制度来引领整个行业取得突破性发展。再加上这些果农素质偏低,市场意识不强,安于现状,导致苹果行业长期处于粗放型生产阶段, 此种栽培方式导致烟台地区的苹果产业的单产与劳动付出比例严重失衡,效率低下。

表4-5 2010年底烟台苹果生产规模结构表

产加销龙头企业少,带动作用弱,产销不配套,市场发育程度低,市场建设、开拓、广告宣传力度相对较少,销售渠道不畅,中介组织不发达,信息网络不健全。苹果产销中小生产与大市场的矛盾还比较突出,造成苹果供求严重脱节,果品加工环节比较薄弱,果品的增值潜力发挥不够。产业化真正的龙头是市场,区域农业经济的发展应该有市场交易能力的支撑,这点在烟台还是空白.像荷兰的花卉,阿姆斯特丹的花卉交易市场。如果烟台苹果能成为中国的中心,是市场的中心,那对产业化的拉动会是极强的。但从下图可以看出,45%的果农卖给上门收购的人,20%卖给苹果加工企业,剩下的35%果农自行销售。由此可见在果农苹果销售方式中缺少一个行业标杆。除此之外,从下图可以看出仅有9%的果农参加过合作社,果协。但大多数听说过,这说明政府在果协,合作社的宣传工作还是挺到位的,但是没有很好的普及和推广,当地政府应该在苹果种植区域大力推广合作社,果协,使果农获的帮助,从而务好苹果。

2. 2. 6苹果产业品牌宣传度低,未形成现代文化理念

近几年,烟台苹果营销企业虽取得了一些认证,注册了一些品牌,但只有牌,不出名,只有品牌,不是名牌,缺乏凝聚力。在果品外包装上更是千奇百怪,标准不一。加之其他水果的竞

争和市场因素,这些都影响到了“烟台苹果”品牌的形象,导致烟台苹果在市场占有率逐年有下滑的趋势。对于苹果品牌的传播,烟台大学法学院教授刘经靖认为,烟台苹果依赖自然优势,形成“烟台苹果”地理标志农产品,但这距离品牌商品的标准还远远不够。从长远看,烟台苹果要从竞争中脱身,这需要既从产地营造苹果文化氛围,也需要通过各种手段推广烟台独有的苹果文化。在烟台苹果产业化发展中要植入现代理念和文化,强调合作精神,讲究信用,在合作中互相提高。苹果产业的推广要讲文化,如苹果艺术节,烟台苹果旅游等,但目前缺少这种文化的形成,有了文化产品才有灵气。

在一家一户和众多企业分散生产经营的情况下,烟台苹果缺乏统一整体的对外宣传。近两年在电视上很少见到烟台苹果的宣传。烟台农业局干部考察上海苹果市场后感慨到:陕西这两年在上海的整体营销工作搞的好,专门在上海召开苹果推销会,向上海媒体投入大量广告宣传。此举使上海人熟识陕西洛川苹果,不知道烟台苹果,即便是有人知道山东苹果,也认为不如陕西苹果好。因此缺乏统一整体对外宣传,不利于在销售竞争中取胜。

第三章加快烟台苹果产业发展进程的对策

3 . 1 指导思想

烟台市政府第39次常务会议专门研究通过苹果产业化发展规划,烟台苹果产业化发展思路是:一是以重塑“烟台苹果”品牌为主线,充分发挥自然资源和社会资源优势,以提质增效为核心,稳定苹果栽培面积,优化品种结构,强化优质高效和无公害综合配套技术服务。二是围绕产品多样化,市场多元化。以鲜食为主,加工为辅,重点发展精品高档、生态、观光和文化苹果。以国际市场为主,兼顾国内市场。三是发挥企业龙头作用,实行科研、生产、服务、储藏、加工、包装运输、营销与苹果文化,旅游观光同时并举,经济、社会和生态效益同步提高,形成有特色的苹果产业化体系,实现由苹果大市向苹果强市的历史性跨越。

3 . 2 目标定位

发展目标定位是: 根据《烟台市水果产业振兴规划》,到2015年,全市水果面积达到420万亩,总产量达到600万吨,产值超过150亿元,良种化率达到70%以上,精品化生产面积达到85%以上,苹果出口达到100万吨。到2015年,苹果种植面积达到20× 104km2,总产量达到420×104t。平均单产达到21t/km2,优质果率每年增加1个百分点。产后处理能力达到总产量的40%,鲜苹果出口达到700 ×104t,苹果产值达到110×108元。真正做大做强烟台苹果产业,使之达到“三高”:产量高、质量高、产值高。果实以鲜食为主加工为辅。产品以国际市场为主,兼顾国内大中城市市场。产业化的发展以企业带动为龙头,以政府调控支持为保障,以科技进步为动力,实现经济效益、社会效益、生态效益与人文效益的最终统一。

5 . 3 具体对策措施

5.3.1 优化品种结构,加大研发自主知识品种,特别是高端品种的力度

烟台市应发挥其独特的自然条件和良好的区位优势,抓住苹果品种结构优化的趋势,制定实施新一轮苹果品种发展计划,加大自主研发力度,在引进国内外优秀的种植培育和研发新品种的基础上,加大政府扶持力度,加大研发自主知识品种,特别是高端品种市场的品种力度。不断优化品种结构,适度增加早、中熟品种面积,改变主栽品种过于单一状况,早、中、晚熟品种比例逐步调整到5∶20∶75; 中熟品种以烟嘎1、烟嘎2 号、红将军、珊夏、皮

诺娃为主; 晚熟品种以烟富1、烟富3、烟富6、澳红为主。加快对老劣果园的改造,淘汰不适品种。认真实施苹果产业发展规划,强化政策推动,实现资源合理配置和优化,

5. 3. 2 实现果园生产模式和管理方式的科学化

生产效益要实现从数量型向质量型的彻底转变。长期以来,受传统栽培模式的影响,人们普遍重数量、轻质量,大量施用化肥、农药,严重降低了苹果质量。本着提高苹果质量,应大力推广“大改型、强拉枝、有机肥、无公害”技术,只有使用现代化的果园生产模式的科学化转变,加大有机肥的使用率,才有可能提高效益。事实证明,只有彻底改变“重数量,轻质量”的观念,真正树立“质量第一”的意识,严把质量关,才能实现高产高效。

果园管理方式要实现常规粗放向标准化、精细管理转变。由于种种原因,例如果树年龄结构的严重老化,加之相当一部分果农对苹果园管理技术不到位,在“优质”成为决定市场的关键性筹码的时代,加强苹果园科学化管理,大力实施绿色生产技术,推广和普及有机肥的使用率,优化果园果树结构,从管全园到管理一株树,再到一个果,做到精细管理,实行“优生优育”,切实加强果园的科学化管理。

5.3.3 发掘果农的后备力量,加强培训、科技攻关,打好知识经济基础

鉴于现阶段烟台市苹果产业中,果农年龄结构严重的老化,为防止出现今后出现“无人种果”的凄凉局面,我们应该深层次发掘潜在的果农后备力量,以便补上果农缺乏的局面,特别要加强对果农的科技力量的培训,新世纪果业的发展,核心是质量,关键是科技。目前,全市有不少乡镇无技术人员,有的即便有也不能正常发挥作用,导致果业技术长时间滞后,技术水平普遍偏低。因此要在提高农民素质上做文章,由于现有的果农年龄结构的老化,特别是要认真搞好后备农民的培养,从根本上解决农民的后备力量和文化教育水平低的问题。一方面加大农村义务教育投资的力度,使适龄孩子都能得到学习文化知识的机会。另一方面,要大力开展农村职业教育,通过各种形式对农民进行培训,提高农民的生产技术水平和劳动熟练程度,提高农民认识新事物、掌握新知识的能力,为科技攻关做好后备力量。以烟台农科院为依托,紧密与国家科研单位、高校相结合,充分发挥它们的作用,搞好传统优良品种选优改造。其次要通过自主创新研究和外力的优化,使烟台市苹果走在世界的前列。重视科技力量在苹果产业生产中的作用,聚集科技人才、资本、资源等方面优势,构建集苹果研发中心、技术推广中心和孵化中心为一体的国家苹果工程中心,打好烟台苹果产业发展的知识经济基础。

5.3.4 提高防灾能力,优化现有的果农防灾结构

随着近年来气候反常,自然灾害的日益频繁,对烟台苹果产业带来了不小的负面影响,而从现有的烟台市果农防灾御灾能力结构看,防灾能力很低大部分还处在听天由命和顺其自然的阶段。面对着异常灾害果农更多的是无可奈何。对于此种情况,烟台市政府应加强关于如何应对异常天气的应急措施相关知识的普及,购买基本的预防灾害的设备,同时相关气象部门加强对异常天气的检测和预警,及时将相关异常天气信息传达至果农,将灾害损失控制在最低,经济损失控制在最小阶段和层次。优化果农的防灾御灾结构,帮助果农尽可能的有个好收成。

5.3.5 大力扶持龙头企业,发挥其带动作用,扩大规模化生产效益

扶持有条件的龙头企业在苹果产区建设苹果生产、加工、出口基地。发挥龙头企业在引进、示范和推广新品种,新技术等方面的作用,不断进行技术创新。支持龙头企业发展苹果精深加工业,延长产业链,促进优势农产品转化增值。烟台市政府应进行招商引资,包括引

进果汁加工、食品添加原料、罐头等高附加值的加工企业,并引导形成几个龙头企业,带动整个烟台地区苹果产业的发展。积极引导龙头企业与农民结成利益共享、风险共担的利益关系,对苹果加工企业、批发市场、合作组织等各种类型的农业产业化经营龙头企业,扩大规模化生产效益。只要有市场有效益,能够增加农民收入,都要给予扶持。积极发展多种形式的行业协会、专业合作经济组织,提高农比的组织化科度,开展农业社会化服务,发挥其在产销衔接、技术服务和协调出口价格等作用。建立健全利益联结机制,积极发挥龙头企业和合作组织的带动作用,提高规模化生产效益。

5. 3. 6 加强品牌文化宣传,发展现代化品牌理念形式

苹果产业化与苹果文化建设有机结合,大力宣传烟台苹果的品牌文化,推动全市果业向精品化、特色化、绿色化和国际化的方向发展,引导果农严格按照绿色食品生产要求进行高档果和精品果的生产,加强果园土壤生态系统的改良与优化,实现无公害生产,保护生态环境,保证苹果果实的食品卫生标准达到国际水平,发展精品工程,增强市场竞争力。除此之外,应大力发展艺术苹果,健康苹果,建立观光果园,开发苹果旅游纪念品、吉祥物等来加强苹果的文化建设,赋予苹果产业应有的文化内容和精神内涵。在此基础上,还可充分利用烟台气候宜人、自然风光秀美、苹果种质资源丰富、交通发达、经济文化水平相对较高等的独特优势,大力开发烟台苹果的旅游价值。在沿海及昆仑山地区,建立集休闲、观光、娱乐为一体的苹果山庄,创立品牌产品,宣传品牌文化,以满足人们日益增长的物质和文化生活需求。

第四章结论

农业产业化的实质就是一个对传统农业进行技术改造,推动农业科技进步的过程。这种经营模式从整体上推进传统农业向现代农业的转变,是加速农业现代化的有效途径,使农民真正得利。实行产加销一体化,使农民不仅获得生产环节的效益,而且能分享加工、流通环节的利润,从而使农民富裕起来。

苹果产业作为烟台农业的支柱产业,对烟台农业产业化的发展有着至关重要的影响,所以做大做强烟台苹果产业是使烟台农民增收的重要保证。烟台苹果的产业化发展已经取得了长足的进步,成为当地农民收入的主要来源之一。烟台苹果产业化的发展已经从传统的加工型龙头企业带动小农的阶段,开始向更高阶段发展,在这个阶段上面临的问题越来越突出,有些已经阻碍了产业的继续发展。因此我们在研究的基础上围绕品种、品质的调整,重塑“烟台苹果”品牌;充分发挥自然资源、区位、技术及劳动力资源的优势,以提质增效为核心,稳定苹果栽培面积,优化品种结构,强化优质高效和无公害综合配套技术服务。同时围绕产品多样化,市场多元化。积极开拓国内外市场,完善市场服务功能;发挥发挥企业和科研的龙头作用,实行科研、生产、服务、储藏,加工、包装运输、营销与苹果文化、旅游观光同时并举,加强科技攻关,做好知识经济和产业化经营结合。用现代产业体系的理念、方式和主体,来改造传统的农业。达到经济效益、社会效益和生态效益同步提高,形成有特色的烟台苹果产业化体系。

参考文献:

1、山东农业信息网.苹果优势区域布局规划(2008-2015年)

2、李秀美王秋贤崔倩焦琳琳刘德生.烟台地区果园面积变化及驱动因素分析.烟

台果树2010-4

3、北京农业信息网.《农业知识—瓜果菜》.山东水果产业发展现状和对策.2008.7.8

4、王金政薛晓敏路超安国宁.山东省苹果产业发展现状调查.中国果树2009年

第3期

5、烟台智能农业信息网.烟台苹果产业化信息服务平台.2011年苹果市场情况调查报

告

6、中路网.烟台交通发展概况

7、烟台借力港口资源扬帆蓝色经济.中国交通

8、烟台日报传媒集团.烟台苹果,凭什么值91亿

9、山东省发改委.5000万资金扶持苹果产业烟台叫响生态农业

10、王为涛韩兴勇.后金融危机时代烟台苹果产业发展的SWOT分析.2011年

11、水果帮.烟台地区苹果产业现状调查.中国果业协会网.2011-12-26

12、中国烟台.政务动态.中国年鉴、山东年鉴、烟台年鉴、烟台统计、山东统计等等

13、https://www.doczj.com/doc/fa14189299.html,/content/380819/ 山东烟台农民人均收入

14、央视网.“老龄化”苹果园改革栽培模式是关键.2012-3

15、孙晓东.烟台苹果产业化发展的现状、趋势及对策研究,中国农业大学,2007.06.01

16、王彦珍.山东省水果业发展方向,山东师范大学,2004.04.28

17、唐平.山东苹果生产存在的问题与解决对策.山东省林平县林业局.2010年12期

18、刘强.山东省苹果品牌创建和优化的问题研究.山东农业大学.2011.05.12

19、王永玲.烟台市苹果产业发展现状及对策研究.地理与规划学院.2008

20、张玉龙陈明宝.烟台苹果生产销售中存在的问题及对策.山东省农业管理干部学

院学报.2007年第23卷第3期

21、王忠和王盛.烟台市水果产业概况与发展建议.山东省烟台市果树工作站.2006-1

22、2010年烟台苹果果苗价达9年来最高,抢购抢载埋隐患.烟台果树.2011-1

中国苹果的产区分布 中国苹果又称绵苹果,与西洋苹果同属蔷薇科,苹果属,落叶乔木,原产我国,栽培历史2000余年,华北等地有少量栽培,陕西、河北、甘肃、青海和新疆等地仍有广泛分布,并有百余年生大树。 我国有着适宜于苹果树生长发育的得天独厚的地理、土壤和气候条件,是理想的苹果生产地。我国苹果生产现已形成四大苹果主产区: 一、渤海湾产区 该区域包括胶东半岛、泰沂山区、辽南及辽西部分地区、河北大部和北京、天津两市,是我国苹果栽培最早、产量和面积最大、生产水平最高的产区。本区2000年苹果面积1061.9万亩,产量776.03万吨,分别占全国的28.99%和38.35%;苹果出口量13.77万吨,占全国的60.12%,优质果商品率高。本区28个优先扶持县的栽培面积、产量为623.01万亩和572.63万吨,分别占全区的58.77%和73.8%;2005年苹果栽培面积占全国苹果总面积的39%,产量占全国总产量的43%。 辽南以大连、营口为集中产区,辽西以葫芦岛、凌海等地为主。本区热量充足,光照好,降水适量。泰沂山区生长季节气温较高,有利于中早熟品种提早成熟上市;沿海地区夏季冷凉、秋季长,光照充足,是我国中、晚熟品种的最大商品生产区;该产区出口条件优越,交通运输方便;吸引外资较多,企业发展较快,产业化优势明显;本区科研、推广技术力量雄厚,果农技术水平较高。 鲁中山区、鲁西北平原主要栽培着色系富士及新红星品种。河北、京、津地区主要集中在北部,以唐山和张家口等地为最好。北京以密云、昌平和延庆为主。天津是苹果新区,主要集中在郊区。 该地区主要发展着色系富士、短枝型元帅、乔纳金、金矮生等。 二、西北黄土高原产区 该区域包括陕西渭北地区、山西晋南和晋中、河南三门峡地区和甘肃的陇东地区,2000年苹果总面积1271.4万亩,占全国的34.16%;产量772.79万吨,占全国的38.19%;出口量3.23万吨,占全国出口量的14.1%。本区27个优先扶持县栽培面积、产量为726.3万亩和573.76万吨,分别占全区的57.13%和74.25%。 这一产区维度较低,大部分属于黄土高原,光照充足,昼夜温差大(11.8-16.6℃),土层深厚,是苹果优质产区。陕西铜川、白水、洛川和甘肃天水等地,已经成为我国外销苹果的重要基地。 该地区苹果栽培品种主要是着色系富士、新红星、乔纳金等。 三、黄河故道和秦岭北麓产区 该区包括豫东、鲁西南、苏北和皖北,面积和产量分别占全国的11%和14%,今年秦岭北麓果区面积增长慢,而黄河故道果区则呈显著增长趋势。 黄河故道产区,地势低平,年平均气温13-15℃,1月份平均气温-1.6-1℃,7月份平均气温27-28℃,年降雨量700毫升左右,日照时数2300-2500小时,土壤为冲积沙土,土壤有机质少,偏碱,pH7-8,宜采用海棠做苹果嫁接砧木。果树生长季节较长,幼树结果较早,果实成熟也偏早。 该地区优势品种主要为红富士。 四、西南冷凉高地产区 该区包括四川阿坝、甘孜两个藏族自治州的川西地区,云南东北部的昭通、宜威地区,贵州西北部的威宁、毕节地区,西藏昌都以南和雅鲁藏布江中下游地带。面积和产量分别占全国的3%和2%。

苹果产业发展典型材料 【内容摘要】 **村位于**县**东部,共辖6个村民小组,546户,2300人,总耕地4200亩,一是畅开言路,拓宽发展思路,二是广泛宣传,精准发力,三是龙头带动,政策扶持,四是标准化栽植,规范化管理。 **村位于**县**东部,共辖6个村民小组,546户,2300人,总耕地4200亩。多年来,该村把苹果产业作为群众脱贫致富的支柱产业,采取参观学习,典型示范,行政推动,政策扶持等行之有效的措施,苹果产业发展初具规模。该村现有果园3500亩,占耕地面积的83、3%,户均 6、41亩,人均 1、52亩,年产量达到500吨,产值250万元,户均收入51280元,占全村农民纯收入的79%。如今,**村的苹果已远销广东、深圳等沿海发达地区,受到中外客商的一致好评和青睐,回头客逐年增多,基本形成了独有的特色品牌。**村的老百姓富了,他们的腰包鼓起来了,该村已成为镇原县的小康示范村之一。在发展苹果产业上,他们的主要经验有以下几个方面:一是畅开言路,拓宽发展思路。在全镇范围内都争先赶超跨越式发展的大背景,该村“两委班子”一班人深知清醒的认识到要彻底改变落后面貌,实现真正的富民强村目标,就必须解放思想,与时

俱进,反省影响本村发展的思想根源,找准制约本村发展的瓶颈因素,确定本村加快发展的新项目。为此,他们及时向**籍的各界人士发出了“惠及桑梓献言书”多份,广泛收集致富献言,通过考察论证确定了大力发展苹果产业的工作思路。不断创新发展思路,适时的优化产业结构,尽全力培育白马村的苹果产业发展壮大。 二是广泛宣传,精准发力。把苹果产业确定为**村的富民强村的主导产业后,该村通过不同层次会议,广泛宣传,全面动员,精准发力,并邀请本村苹果产业致富带头人现身说法,不断激发和调动广大群众发展苹果产业的积极性。先后多次组织村组干部群众外出陕西、正宁、泾川参观学习,拓宽视野,及时更新群众对发展苹果产业发展的新理念,努力为打好苹果产业发展的攻坚战。 三是龙头带动,政策扶持。为了激发群众大力发展苹果产业的合理,调动全村群众发展苹果产业的积极性和主动性,该村适时的成立了苹果产业专业合作社,鼓励和吸纳本村苹果发展致富带头人广泛入社,结合实际的研究出台了一系列扶持苹果产业发展的优惠政策,对于栽植苹果5亩以上而无劳动能力的大户,村苹果专业合作社出面结对帮扶,使该村苹果产业走上了快速发展道路。 四是标准化栽植,规范化管理。不断更新苹果产业发展理念,努力更好的把本村苹果产业做大做强,该村从实际出发,科

产业发展现状的调研报告范文 产业发展现状的调研报告范文一 市位于河西走廊中部,南靠祁连山与青海毗邻,北依巴丹吉林沙漠和XX区毗邻。辖甘州、临泽、高台、山丹、民乐、肃南一区五县,总面积4.2万平方公里,130万人,耕地380万亩,园地41万亩,林地560万亩,草地3034万亩。滋润张掖的我国第二大内陆河黑河,发源于祁连山北麓,流经青海、甘肃、内蒙古三省区和酒泉卫星发射基地,干流全长928公里,流域面积14.3万平方公里。地处黑河中游的XX市集中了全流域95 %的耕地、91 %的人口,黑河水造就了金张掖的辉煌。2011年实现农业增加值71.55亿元,总量位居全省第一。 与此同时,XX市沙漠化土地面积1082万亩,占总土地面积的17.2%,其中流动沙丘222万亩,半固定沙丘202万亩,固定沙丘71万亩,戈壁503 万亩,风蚀残丘53万亩,潜在沙丘31万亩。XX市60个乡镇中有43个乡镇、50多万农民分布在沙漠沿线。土地沙漠化、沙尘暴、干热风等灾害性天气对农牧业生产和经济社会发展影响很大。进入全面建设小康社会和推进农业产业化的发展过程中,XX市上下按照中国著名科学家钱学森沙产业理论,以构建生态经济大市为统领,把防沙治沙与发展沙产业结合起来,积极探索统筹生态建设与现代农业相生相伴的耦合体系,南保青龙涵水源,中护湿地建绿洲,北锁黄龙固风沙,大力发展沙产业,沙产业开发成果丰硕。 一、成果及特点

(一)坚持规划先行,稳步发展沙产业。按照多采光、少用水、新技术、高效益的沙产业理论,市委、市政府先后制定了《XX市沙产业开发总体规划》等一系列文件,并把发展沙产业列入国民经济和社会发展五年计划。80年代以来,市上领导先后带领市、县、乡村各级领导干部分赴内蒙、宁夏和武威等周边地区,学习借鉴沙产业开发的先进经验,广开视野,抓点带面,整体推进。经过多年坚持不懈努力,目前已形成了XX区石岗墩、民乐六坝、山丹清泉和东乐、临泽新华和板桥、高台骆驼城、肃南许三湾为代表的14个沙产业开发典型。昔日寸草不生的茫茫戈壁XX区石岗墩滩,目前有年金龙、甘霖、飞龙等10多家企业进行开发建设,形成了集高效节水示范、生态防护林建设、优质牧草种植、苗木繁育、综合养殖、农副产品加工、旅游观光为一体的经济开发区;XX县骆驼城是新开发的移民乡,过去这里大部分是沙漠戈壁,从上世纪七十年代以来,陆续进行了移民和农业综合开发,全部村民都是从本县外乡和外地迁移而来,1984年建乡,全乡农户来自5省8区26县市,辖13个村80个合作社3561户,12432人,可用耕地面积5.8万亩。2011年粮食总产量达到2778.6万公斤,农民人均纯收入达6345元。特色产业有玉米制种、油料、苹果、葡萄、梨、加工番茄、辣椒干以及孜然、柴胡、黄芪、甘草等中药材;地处巴丹吉林沙漠边缘的肃XX县明花乡许三湾,上世纪80年代末打出了第一口深水井后,肃XX县委、县政府高度重视,把明花区许三湾荒漠治理工作列入重要议事日程,90年正式列入农业综合开发项目进行开发。20多年来,来自肃XX县南部干旱山区

2012年度红河学院本科毕业论文(设计) 昭通苹果产业发展战略研究 院-系: 专业: 年级: 学生姓名:马关雄 学号: 导师及职称: 日期:

2012Annual Graduation Thesis (Project) of the College Undergraduate ZhaoTong Apple Industry Development Strategy Research Department: Business Management Department Of Business College Major: Grade: Student’s Name:Ma GuanXiong Student No.: Tutor: Finished by

毕业论文(设计)原创性声明 本人所呈交的毕业论文(设计)是我在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知,除文中已经注明引用的内容外,本论文(设计)不包含其他个人已经发表或撰写过的研究成果。对本论文(设计)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中作了明确说明并表示谢意。 作者签名:马关雄日期: 毕业论文(设计)授权使用说明 本论文(设计)作者完全了解红河学院有关保留、使用毕业论文(设计)的规定,学校有权保留论文(设计)并向相关部门送交论文(设计)的电子版和纸质版。有权将论文(设计)用于非赢利目的的少量复制并允许论文(设计)进入学校图书馆被查阅。学校可以公布论文(设计)的全部或部分内容。保密的论文(设计)在解密后适用本规定。 作者签名:指导教师签名: 日期:马关雄日期:

_毕业论文(设计)答辩委员会(答辩小组)成员名单 姓名职称单位备注 红河学院 红河学院 红河学院 红河学院

WORD格式 某万亩现代苹果产业示范园区项目 实施方案 项目名称:某万亩现代苹果产业示范园区

目录 第一章规划纲要 (4) 1.1 项目建设目标 (4) 1.2项目规模和总投资 (5) 1.3建设地点 (5) 1.4 规划年限 (5) 1.5项目效益 (5) 第二章背景及必要性 (7) 2.1项目背景 (7) 2.2项目必要性 (8) 2.2.1提高苹果产业竞争力 (8) 2.2.2推进苹果产业的农业现代化建设 (8) 2.2.3促进区域农业经济发展 (9) 第三章建设条件及现状 (10) 3.1 地理位置 (10) 3.2 自然条件 (10) 3.3 洛宁苹果产业发展现状 (11) 3.4 国内外矮化密植苹果栽培现状及发展趋势 (12) 第四章市场分析 (14) 4.1苹果需求分析 (14) 4.1.1鲜食苹果需求 (14) 4.1.2加工苹果需求 (15) 4.2 苹果供给分析 (15) 4.3营销策略 (15) 第五章指导思想与发展目标 (17) 5.1指导思想 (17) 5.2发展目标 (17) 第六章规划内容 (19) 6.1布局原则 (19)

6.2功能分区布局 (19) 6.3技术方案 (20) 6.4成果输出 (24) 6.5项目建设实施主体介绍 (25) 第七章投资估算与资金筹措 (27) 7.1投资估算 (27) 7.2资金筹措 (29) 第八章项目组织管理与运行 (30) 8.1 政府引导 (30) 8.2 企业运作 (30) 8.3科技支撑 (30) 8.4农民受益 (31) 8.5保障措施 (31) 第九章社会、经济效益评价 (33) 9.1 实现现代苹果种植技术和管理模式的产业化示范,探索苹果产业发展 的新模式 (33) 9.2 整体提升洛宁苹果产业竞争力 (33) 9.3 推动苹果种植管理技术与国际接轨 (34) 9.4 通过技术服务和销售统一,带动农户增收 (34) 9.5 经济效益 (34) 9.6 生态效益 (35)

关于加快全县苹果产业发展的意见 为进一步做大做强苹果产业,加快建立完善的现代产业体系,促进农业增效、农民增收和农村繁荣,实现党的十八大提出的全面建成小康社会奋斗目标,结合我县苹果产业发展现状,现提出如下实施意见: 一、指导思想 坚持以党的十八大精神和科学发展观为指导,以促进农民持续增收、农业持续增效为目标,以优化品种、扩大规模、提升质量、科学管理和品牌创建为基础,以推广矮化密植为重点,以组织领导、政策扶持和责任落实为保障,积极培育新型苹果生产经营主体,不断完善产业服务体系,健全营销网络,培育龙头企业,延长产业链条,提升产业效益,促进全县果农率先进入小康,力争把庆城建成甘肃一流,全国闻名的优质鲜食苹果生产基地。 二、目标任务 1、基地规模化。全县每年新栽优质苹果1.5万亩,至“十二五”末的2015年苹果总面积达到26万亩,挂果面积达到16万亩,苹果总产量达到15万吨,产值达到5亿元,农民人均苹果收入达到2200元,净增1024元。 2、布局科学化。赤城、白马、高楼、驿马、桐川、熊家庙6乡镇为产业核心区,力争实现赤城、白马、高楼和熊家庙4乡镇栽植全覆盖,南庄、庆城、玄马、卅铺、马岭、葛崾岘为新植示范区,建成庆城-南庄-玄马万亩矮化密植示范带,熊家庙-驿马-桐川

万亩乔化、矮化苹果栽植示范带,卅铺、马岭、葛崾岘各建成1个千亩栽植示范点,在蔡家庙、卅铺建立苹果良种苗木繁育基地。 3、生产标准化。严格按照《苹果标准化生产技术规程》要求,推进标准化栽植和生产管理,创建绿色苹果生产示范园、间伐改造提质示范园、矮化密植示范园,通过示范带动,使优质果率达到80%以上,促进苹果产业由数量增长型向质量效益型转变。 4、产业配套化。发展壮大苹果专业合作组织和龙头企业,构建育苗、建园、生产、储运、加工、销售完整的产业链,年育苗200万株,苹果贮藏能力8万吨,商品化处理能力8万吨,加工生产能力10万吨以上。 5、营销品牌化。围绕“庆阳苹果”品牌创建,申报产地保护标志;在原有“无公害苹果”认证基础上,申报认证“绿色食品”标识;积极创建绿色苹果专用商标,争创全国绿色食品苹果标准化生产基地。 6、果农专业化。依托苹果专业合作社,提升果农组织化程度,使果农入社率达到90%,年选拔聘用专职农民技术员200人左右,组建村级新型农业服务社。依托苹果试验示范站专家,县上每年举办4期果农骨干培训班,培训骨干3000人次,乡镇每年对果农进行一次轮训,使果农全面掌握常规栽培管理技术。 三、重点工作 (一)编制完善苹果产业规划。按照“区域化布局、规模化发展、标准化生产、产业化经营、社会化服务”的要求,编制果业发展三年规划。重点围绕基地建设(乔化改造和矮化新栽)、加工转化(商品化处理和精深加工)、市场营销三个环节,明确思路目标和工作重点,引领全县苹果产业发展。各乡镇要按照县上总体规划

新庄镇苹果产业发展的现状、问题、意见和建议新庄镇地处董志塬南部边缘,位于黄土高原苹果最佳生长纬度带和国家苹果生产优势产业带。全镇辖24个行政村,190个村民小组,8361户、36776人,耕地面积7.23万亩。新庄苹果树栽植起始于1987年,发展于1992年,1998年形成规模,2005—2008年延伸发展形成产业格局。注册了产品商标、成功申报了产品产地绿色认证、实施了省部级绿色无公害苹果基地建设项目,形成了基地规模化、质量标准化、生产现代化、产品品牌化、营销国际化的产业格局,被中国果品流通协会命名为“中国优质苹果基地百强乡镇”。全镇现有果园面积5.96万亩,占耕地面积的82.4%,户均果园6.8亩,人均果园1.54亩,其中挂果园面积3万亩, 2011年果品总产量达到6万吨,实现产值1.2亿元,使农民人均增收3260元。 新庄苹果起步发展二十多年来,历届党委政府高度重视,把苹果产业作为农民致富的优势主导产业,狠下决心,常抓不懈。特别是近两年,镇党委、镇政府积极响应县委、县政府的号召,多措并举,强力推进果产业发展,在扩大种植面积、壮大基地规模、提高质量效益、推广科技兴果等方面都有了新的进步,依照“整乡推进”的思路,形成了“三线两点”的结构布局,即青新公路沿线、西南片道路沿线、东片公路沿线,山王、米家沟两个山地果园示范点及塬面东北门高科技示范点,确保苹果“栽得进、保得住、能成园、高收益”。

多年来,新庄镇党委政府立足镇情,在深入调查研究、科学决策的基础上,始终把大力发展苹果产业作为加快农业结构调整、促进农民持续增收的重要举措来抓。2007年,依托市、县林业部门和陇东学院农学系专家的技术支撑,论证编制了《新庄镇苹果产业中长期发展规划》,实施“511工程”,计划3—5年使新庄镇挂果园面积突破5万亩、果品产量达到1亿斤、实现产值1亿元。并成立了由党委政府主要领导为组长、分管领导任副组长、包村干部为组员的果产业开发领导小组,包村、包组、包农户、包地块,抓点示范,典型带动,有力地推动了果产业的持续发展。至2010年,实现了既定的发展目标。 如上所述,新庄镇的苹果产业发展虽然具备了光热资源充沛、政府高度重视、群众积极参与的有利条件,但依然面临阻碍发展的现实问题:一是标准化栽培技术掌握不够,果品整体质量不高。新庄苹果虽然已发展多年,积累了一定栽培技术和经验,但大多数果农仍沿用传统的栽培技术和管理方法。对于苹果生产的有关标准和栽培技术不熟悉,特别是无公害栽培技术应用率很低,在果园生产管理中没有完全掌握良种壮苗、整形修剪、疏花疏果、平衡施肥、果园覆盖、节水灌溉、综合防治、果实套袋、摘叶转果等改善苹果品质的标准化栽培技术,造成苹果单产低、优果率低,经济效益不高,不仅浪费了资源,还影响了增收;二是品种结构不尽合理。在生产中适地适栽、科学布局、集约经营的原则贯彻不够,盲目发展的现象仍然存在。主要表现为主栽品种比较

中国苹果产业发展现状及趋势分析 刘军弟等 近10年来,中国苹果产业发展较快且总体供需均衡,但从栽培制度变革、技术升级、组织培育、功能性市场建设等角度判断,产业发展已进入调整、优化、提升的新阶段,已进入由传统产业向现代产业、由世界苹果生产大国向苹果产业强国转变的重大历史阶段。未来5?10年是我国苹果产业转型发展的关键时期,产业发展所面临的资源约束、技术约束和市场约束增强,需要政策引导实现由外延扩张型向内涵质量型发展转变,以推进以矮砧密植和乔砧密植为主的多元化栽培制度创新和新栽培模式推广,建立产业技术标准和管理体系,提升产业化经营和产业管理水平。因此,借鉴果业发达国家产业发展经验,剖析我国苹果产业现状和存在问题,准确把握产业发展趋势,保证高效持续发展,是当前我国苹果产业发展研究的重大问题。 1苹果产业发展现状与问题 1.1发展现状 1.1.1面积与产量双增长,优势区向高海拔地区扩展 近年来,中国苹果产业发展较快。2008?2010年苹果种植面积年均增速4%,2010年已达213. 10万hm2;在无重大气候灾害的情况下, 年均产量在3 10 0?3 2 0 0万t左右稳定增长。从区域变化来看,环渤海湾优势区面积和产量下降,黄土高原优势区持续快速增长,其中,甘肃和陕西发展较快,且向高海拔地区扩张。黄土高原地区苹果优势区已从海拔8 0 0?1 2 0 0m扩展到海拔1 3 0 0?1 5 0 0 m(如甘肃静宁、庄浪、庆阳等地),甘肃已成

为最具发展潜力和优势的新兴苹果产区。 1.1.2科技、要素、管理投入加大,单产水平得到提高 由于优良品种的引进与推广、栽植技术与果园管理水平的提高、果园挂果面积比重增加等多种因素的作用,我国苹果单产水平逐年增加,这也是促进苹果总产量持续增长的主要原因之一。2000?2009年间,我国苹果单产年均增长6%?7%。 2009年单产突破14t/hm2,但与苹果生产先进国家1 9.5?30t/hm2的单产水平相比,仍有提升空间。 1.1.3产地价格高,果农效益好 2 0 0 9?2011年度,苹果销售呈现市场需求旺盛、产地价格高、果农效益好、销售速度快等特征。据国家现代苹 果产业技术体系调查,2 0 10年全国苹果产地均价(果农门口价)高出上年3 5%左右,果农纯收益较上年增长2 2%左右,达到10a来的最高水平;20 11年全国苹果产地可比价格(果农门口价)虽比2 0 10年下降13. 29%, 但仍维持高价运行,加之增产,果农收益较上年增长17%左右。1.1.4 果园管理由单一重视地上转向地上、地下协同并重,有机肥投入加大近几年,苹果产业整体发展良好,收益持续增加,提高了果农果园投入与管理的积极性。以整形修剪、疏花疏果、套袋等为代表的果园精细化管理技术已全面普及。围绕果园生态恶化、树体不断衰弱等制约产业发展的突出问题,主产区果农更加注重有机肥投入,不断提高土、水、肥综合管理水平,土壤质量下降和树势衰弱得到抑制。部分产区成龄果园病虫害减轻,早期落叶病得到有效控制,果品质量得到较大提高。 1.1.5 新栽培模式、新品种和优质种苗推广,促进幼园结构优化围绕苹果产业“节本、提质、增效”的可持续发展目标,在政府、产业技术体系及业界

关于寒富苹果产业发展的调研报告 一、发展现状 二、存在问题 寒富苹果产业是我县拥有品牌效应的特色产业,在沈阳市委、市政府的高度重视下,在县委、县政府大力支持下,通过产业主体多年的探索和努力,取得了一些可观的成绩,但是影响和制约产业发展的因素还很多。经过实地调研了解,主要问题有: 一、主观认识程度不到位,重栽轻管现象普遍 过去由于政府政策宣传、支持和社会效应等原因,苹果推广栽植面积较大,但是有的果农发展积极性不高,栽植目的为了套取政策补助,造成新栽植果树成活率较低;有的科学技术水平不高、不想学习,成活不成园,只栽不管造成了很多“小老树”,不能为果农产生经济效益,造成了大量资源浪费且对苹果产业发展产生了负面影响。同时,虽然有典型大户带动及政策的支持,但是大约三到五年的无果期,也是无效益产出阶段,对农户的正常生活冲击力较大,导致部分农户认识程度不高,对苹果产业发展持观望态度。 整体上看,重栽轻管是长期以来经济林产业存在的突出问题,也是制约苹果产业发展的问题,必须引起高度重视,只有从产业发展主体入手,提高产业主体认识,提升主观能动性,苹果产业发展的目标才能实现。

二、产业发展遭遇瓶颈,政策支持不科学 今年是我县苹果产业发展的丰收年,但同时遭遇了几年来苹果价格低迷期,致使大量苹果滞销,价格走低、销售难等原因导致部分果农信心不足。苹果价格的产生有市场规律、市场周期,今年价格低迷属正常,但是如何提振市场信心需要,政府在今明两年苹果产业关键期,应当给予一定的政策支持,提振市场信心。 过去在政策支持方面有欠缺,省市政策支持条件苛刻,我县果农还不能达到省市政策支持标准。 过去我县政府农业水井打井政策支持贵生产周期长、前期投入大建议栽大苗,解决生产周期、解决管理不好小老树、解决无果期的效益问题 1、新建园无果期无效益对农户生活的冲击 1、明年实施给予补助价格例如0.2元,不能打消、挫伤 积极性 2、市场价格周期性原因很正常、正常市场规律、去年2.5 今年1.8+0.2引导转变、心理落差大、股市救市、果市能不能救市补0.2元 3、不想学习、技术不高、年年载、小老树成活不成园 4、补助措施大小苗分批补、储藏窖补助、储藏500给300 5、防雹网200/亩补助

做强苹果特色产业切实增加农民收入 —— ***镇苹果产业发展情况调查 ***镇地处渭北黄土高原,属全国苹果最佳优生区之一。全镇共辖18个行政村,耕地面积6。5万亩,农业人口4.2万。全镇现有苹果面积13200亩,挂果面积9200亩,其中上年新栽3150亩。近年来,镇党委、镇政府积极引导群众“建园上规模,管理出效益”,果业效益优势日益明显。目前果业已成为全镇农民增产增收的主导支柱产业之一,果农生产热情空前高涨。 一、基本情况现状 我镇苹果产业发展起步于上世纪80年代,到90年代中期达到第一个高潮,全镇苹果面积达到10000亩,但品种比较杂乱,果园分布错综复杂,集中连片效果不好,没有形成规模,加之乔化品种和黄元帅等淘汰品种占相当比例。90年代中期以后,苹果产业发展进入理性调整期。乔化品种和黄元帅等品种逐渐被果农淘汰,同时由于作务管理技术不高、效益不高、劳动力不足、价格低廉等原因,一部分果农放弃苹果生产,恢复粮食生产或从事蔬菜等其它产业,致使果粮间作现象更为严重。经过将近10年的理性调整,到05年全镇苹果面积稳定在5000亩左右,树种全部转化为矮化品种,经过高接换头等措施,主要以红富士系列为主。 05年以后,随着苹果市场需求逐渐增大,价格保持上扬,果农对苹果产业的认识进一步发生改变,部分过去弃果种粮的群

众重新栽植,也有一些群众加入到果农行列,到07年底,全镇苹果发展到10050亩。广大果农经过长期学习和实践,作务技术水平不断提高,形成了一整套先进的矮化苹果作务管理技术。 2008年,镇党委、镇政府将发展苹果产业作为确保农民收 入持续增长的惠民工程来抓,积极实施果业发展“253”工程(即利用3年时间,全镇苹果面积突破2万亩,产量达到5万吨,实现人均果业纯收入3000元以上),以建园上规模,管理出效益为目标,科学规划,合理布局,突出重点,有序推进,强化服务,掀起了苹果建园新高潮,全镇新栽苹果3150亩,主要集中在西关村、糜杆桥、太相寺、竹园等果树重点村。苹果销售主要以当地经纪人为外来或本地客商按要求收购,主要销往四川、重庆、贵州、云南、广东等地,出口主要销往俄罗斯、泰国、越南等国家。 目前全镇苹果面积达到13200亩,其中挂果面积9200亩,08年新栽3150亩,人均占有苹果面积0.46亩,人均占有挂果 面积0.31亩。08年苹果总产量达到20200吨,实现总产值7240万元,占全镇农业总产值的34.1%,亩均产值6000元;苹果生 产投入1350万元,亩均投入2500元,实现果业总收入2560万元,占农业纯收入的27%,亩均收入3500元;全镇人均苹果产 业收入780元,果农人均收入0.36万元,占人均纯收入的68.1%。(全镇农民人均纯收入4408元,从事苹果生产的人口7300人。) 苹果栽植重点村有西关村、糜杆桥、曹家庄、太相寺、七家门前、西河等、竹园等村,其它塬区各村也均有栽植,山区各村有零星栽植。苹果品种中晚熟的红富士系列以长富2号、长富6

苹果产业发展现状及趋势分析 近10年来,中国苹果产业发展较快且总体供需均衡,但从栽培制度变革、技术升级、组织培育、功能性市场建设等角度判断,产业发展已进入调整、优化、提升的新阶段,已进入由传统产业向现代产业、由世界苹果生产大国向苹果产业强国转变的重大历史阶段。未来5~10年是我国苹果产业转型发展的关键时期,产业发展所面临的资源约束、技术约束和市场约束增强,需要政策引导实现由外延扩张型向内涵质量型发展转变,以推进以矮砧密植和乔砧密植为主的多元化栽培制度创新和新栽培模式推广,建立产业技术标准和管理体系,提升产业化经营和产业管理水平。因此,借鉴果业发达国家产业发展经验,剖析我国苹果产业现状和存在问题,准确把握产业发展趋势,保证高效持续发展,是当前我国苹果产业发展研究的重大问题。 1苹果产业发展现状与问题 1.1发展现状 1.1.1面积与产量双增长,优势区向高海拔地区扩展 近年来,中国苹果产业发展较快。2008~2010年苹果种植面积年均增速4%,2010年已达213.10万hm2;在无重大气候灾害的情况下,年均产量在3100~3200万t左右稳定增长。从区域变化来看,环渤海湾优势区面积和产量下降,黄土高原优势区持续快速增长,其中,甘肃和陕西发展较快,且向高海拔地区扩张。黄土高原地区苹果优势区已从海拔800~1200m扩展到海拔1300~1500m(如甘肃静宁、庄浪、庆阳等地),甘肃已成为最具发展潜力和优势的新兴苹果产区。 1.1.2科技、要素、管理投入加大,单产水平得到提高由于优良品种的引进与推广、栽植技术与果园管理水平的提高、果园挂果面积比重增加等多种因素的作用,我国苹果单产水平逐年增加,这也是促进苹果总产量持续增长的主要原因之一。2000~2009年间,我国苹果单产年均增长6%~7%。2009年单产突破14t/hm2,

正宁县苹果产业生产现状与发展对策 正宁县位于甘肃东部,子午岭西麓。东接陕西黄陵,南临彬县、旬邑,西连长武,北壤本省宁县。全县共辖10乡镇、111个行政村、695个村民小组,5.19万户,23.37万人,总面积197.9万亩,耕地43万亩。全县平均海拔1460米,平均气温8.3℃,年均降雨量630毫米,无霜期180天左右。昼夜温差大,自然条件优越,是一个具有明显地域特色的旱塬农业县,是苹果栽植的最佳适宜区域,苹果栽培历史悠久。 一、苹果生产现状 近年来,正宁县立足县情,因地制宜,紧紧围绕“兴果、富民、强县”的总体目标,充分利用资源优势,狠抓栽植上规模,强化管理增效益,使苹果生产成为本县新的经济增长点。全县果园面积达到15万亩,其中苹果11.8万亩,占总面积的78.6%。由于管理水平和苹果质量的逐年提高,果品优质率和户销率也大大提高,分别达到了60%和75%。所产红富士苹果1996、1997连续两年在全省林果产品交易会上荣获金奖,秦冠苹果1998年又获得全国苹果鉴评“葫芦岛杯”金奖,长富2号2000年又在国家优质产品博览会上获得第一名。以“陇蜜”牌商标命名的正宁苹果,在全省乃止全国已有了一定的知名度。2005年全县苹果产量达到2400万公斤,产值21万元,果品总产值占全县农业总产值的18%。

全县已建成集体、个体私营加工企业15家,年加工各类果品150吨,加工增值250万元,实现利税75万元,建成50吨以上果库20座,30吨果库30座,10吨果库86座,小果窖1460孔,年贮藏能力达到400万公斤,增值70多万元。组建果行21个,果品运销队39个,年运销果品600万公斤,创税210多万元。 二、苹果生产中存在的问题 1、管理水平相对较低。正宁经济落后,农民生活水平较低,部分果农收入有限,对果园投入明显不足,经营管理不到位,大部分果园果树生长缓慢,结果少或不结果,商品果数量较少,直接影响了果园效益。如经过调查,部分未结果果园粗放的果园户,至今温饱问题还未解决,更谈不上对果园的投入和管理了。永和镇果农李岁虎,1999年建园6亩,至今未见1分钱的收入,生活十分困难。 2、高新技术推广滞后。由于资金技术等因素的影响,致使一些名优新品种及高新技术不能及时引进,科研项目的试验、示范、推广工作受到限制,严重制约了正宁苹果生产向高层次、高水平迈进。如果实套瓶、生物防虫等高新技术,仍未全面推广到所有果园中去。 3、产业化步伐亟待加快。正宁苹果内在品质在国内属上乘水平,与国际市场差距也不大,但外观、包装质量与山东、辽宁主产区及国外相比仍有较大的差距,优质商品率偏低,

xxx镇苹果产业发展五年规划 (2012年-2016年) 为了积极实施陕西省百万亩苹果示范园项目,推进全镇苹果产业化发展,保障农民持续增收,结合我镇实际,特制定本规划: 一、基本情况及存在问题 xxx镇位于县城东北,104、210省道穿境而过,交通便利。平均海拔800米以上,属全国苹果优生区。近几年镇党委、镇政府高度重视苹果产业的发展,通过实施果业“253”工程,全镇苹果产业得到长足发展。截止2012年苹果面积已达到 1.7万亩,年产商品果3000多吨,产值 1.7亿元,苹果产业为全镇农民提供3000多元人均纯收入。同时,注重对果农的技术培训,通过邀请果树专家、科技能手对全镇果农进行技术培训,使全镇果农作务水平处于全县前列。但是全镇果业生产仍存在以下几个问题: 1、规模偏小,发展不平衡。按产业化发展要求,我镇目前苹果面积不大,规模偏小,而且各村之间发展不平衡,有几个村苹果再发展的潜力和空间还很大,值得再次挖掘。 2、家庭经营专业化程度不高。全镇平均每户果农拥有苹果面积2.2亩。5亩以上的果农比率较低。家庭各自为阵,苹果生产标准化不高,种植面积少的果农把苹果产业做为副业来做,严重影响了对苹果产业的投入,阻碍了新技术的推广。 3、宣传和推介力度不到位。尽管xxx苹果形、色、味具佳,但是市场认知度明显偏低,形成了xxx苹果贴外地品牌销售的尴尬局面。

4、贮藏能力有待提高,交易市场有待开发。目前我镇还未建果业交易市场,也没有一座具有一定规模和技术含量较高的冷藏库。在收购季节客商自行设点收购,统一管理难,也曾出现故意降等压价坑害果农的事件。苹果成熟后销售期集中,销售时间短,果农在短时间内竞相抛售,贮存的苹果量少,导致旺季销售价格偏低,淡季无货而销的局面。 二、目标任务 本规划从2012年起实施,每年全镇新栽苹果面积3000亩,到2016年全镇苹果面积达到3.2万亩。平原13村为规划的重点区域,围绕“一园五线”规划布局。“一园五线”即曹家庄村千亩示范苹果园,沿210省道、机场路、北环线、箫太路和十曹路重点发展苹果产业。 三、重点建设内容 (一)新建果园规划:新建千亩标准化示范园一个,200亩集中连片示范园5个,百亩示范园7个。以210省道、北环线、箫太路等沿线为重点,消灭插花地。 1、210省道、北环线、箫太路沿线的谈家门前村,西河村、xxx村、西关村、北水沟村、太相寺村、竹园村、箫史宫村8个村,要以消灭沿线插花地为重点,每年要确定地块,落实面积完成插花地栽植任务。 2、在曹家庄村新建千亩标准化示范园一个,规划面积1200亩,涉及2、 3、6、7组,规划区内配套机井3眼,项目分二期完成,今冬明春完成800亩的栽植任务。 3、西白村、北水沟、竹园、十里铺、何家堡、西河6个村每年苹果栽植规划面积350亩,并完成不少于200亩的连片建园任务。

关于苹果产业发展情况调研报告 近年来,XX市按照“四产齐抓,果业当家;百果齐抓,花牛当家”的发展思路,启动实施百万亩果园提质增效工程,促进果品产业转型升级,积极开展以花牛苹果为主的新品种、新技术的推广和果农培训,加大果园标准化生产管理,加强绿色产品认证,果品产量和质量稳步提高,天水花牛苹果在国内外市场已成为具有一定知名度的品牌,为天水农业增产、农民增收做出了显著贡献。 一、天水苹果产业发展情况 天水地处内陆,横跨黄河、长江两在流域,独特的暖温带半湿润半干旱气候,加上日照时数长,昼夜温差大,非常有利于苹果糖份的积累。另外,天水土层深厚、土质疏松、是适宜苹果生长的最佳优生区,也是世界上公认的最大的优质苹果产区之一。沿渭河及其支流流域分布的苹果基地,周边基本没有工业污染,灌溉以自然降水和没有污染的地下水为主,农田施肥以有机肥为主,大大降低了对果品、土地和水源的污染,再加上近年来大面积推广苹果套袋和使用高效低毒生物农药等新技术,使天水的苹果安全又上了一个新台阶。截止xx 年,XX市优质果园面积72.68万亩,占果园总面积的近60%。优质果园中苹果面积为57.71万亩,占优质果园面积的79.40% (一)种植面积大幅增加,果园规模和质量显著提高

天水素有种植苹果的历史,以前农村种植苹果是副业,面积小、产量低、品种单一、市场化程度很低。改革开放以后,天水首先在个别有种植苹果传统的村子不断扩大苹果种植面积,改良苹果品种,提升苹果品质,农民收入逐年显著增加。在这种户户带动、村村影响下,天水的苹果生产逐渐形成气候,种植面积大幅增加。 1978年改革开放初期,天水全市果园面积(以苹果为主)9.71万亩,1988年增加到41.5万亩,十年间增加了31.79万亩,1998年达到 86.8万亩,与1988年相比十年间又增加了45.3万亩,到xx年全市果园面积已经达到109.6万亩,与1998年相比十年间又增加了22.8 万亩。随着果园面积的逐年增加,XX市各级政府逐步确立了发展苹果产业的总体思路,通过逐渐淘汰劣质低产园,建设现代农业示范区、科学示范点、标准化果园、果品专业村和果品营销体系等,努力促进果园提质增效,并确立了“十二五”末全市果品总产值达到100亿元的目标。截止xx年天水果园面积已经达到 123.6万亩,其中苹果面积97.28万亩,占果园面积的78.71%;全市优质果园面积达到72.68万亩,其中优质苹果面积57.71万亩,占优质果园面积的79.40%。 (二)果园建设逐步规范,水果产量大幅增长 在果品产业发展中,天水各级政府着重从面积、产量与质量效益上做文章,坚持因地制宜、适地适树、规模发展,以发展特色优势果

中国苹果产业发展现状及趋势分析 军弟等 近10年来,中国苹果产业发展较快且总体供需均衡,但从栽培制度变革、技术升级、组织培育、功能性市场建设等角度判断,产业发展已进入调整、优化、提升的新阶段,已进入由传统产业向现代产业、由世界苹果生产大国向苹果产业强国转变的重大历史阶段。未来5~10年是我国苹果产业转型发展的关键时期,产业发展所面临的资源约束、技术约束和市场约束增强,需要政策引导实现由外延扩型向涵质量型发展转变,以推进以矮砧密植和乔砧密植为主的多元化栽培制度创新和新栽培模式推广,建立产业技术标准和管理体系,提升产业化经营和产业管理水平。因此,借鉴果业发达国家产业发展经验,剖析我国苹果产业现状和存在问题,准确把握产业发展趋势,保证高效持续发展,是当前我国苹果产业发展研究的重大问题。 1苹果产业发展现状与问题 1.1发展现状 1.1.1面积与产量双增长,优势区向高海拔地区扩展 近年来,中国苹果产业发展较快。2008~2010年苹果种植面积年均增速4%,2010年已达213.10万hm2;在无重大气候灾害的情况下,年均产量在3100~3200万t左右稳定增长。从区域变化来看,环渤海湾优势区面积和产量下降,黄土高原优势区持续快速增长,其中,和发展较快,且向高海拔地区扩。黄土高原地区苹果优势区已从海拔800~1200m扩展到海拔1300~1500m(如、庄浪、庆阳等地),已成为最具发展潜力和优势的新兴苹果产区。 1.1.2科技、要素、管理投入加大,单产水平得到提高 由于优良品种的引进与推广、栽植技术与果园管理水平的提高、果园挂果面积比重增加等多种因素的作用,我国苹果单产水平逐年增加,这也是促进苹果总产量持续增长的主要原因之一。2000~2009年间,我国苹果单产年均增长6%~7%。2009年单产突破14t/hm2,但与苹果生产先进国家19.5~30t/hm2的单产水平相比,仍有提升空间。

山东苹果产业发展研究 摘要:苹果产业作为山东省发展农业产业化的支柱龙头产业,近几年来因为省市县三级政府的支持,获得了突飞猛进的发展,山东省的苹果产量在2010年共有苹果种植面积340.48千公顷,占全省果园总面积45.02%,产量710万吨,占全省水果总产量的58%,出口32吨,出口平均价格为600美元/吨。在苹果产业快速发展的过程中,我们同时也发现存在的部分问题,比如苹果生产的产业化程度不高,深加工能力不强,规模化程度亟待提升等。本文为了便于分析,使用田间调查的形式,在山东省的苹果主产区选出了10个地区,就其中存在的问题进行田间调查,以期获得第一手资料。通过对田间调查获取数据的分析,本文在果苗培育、繁育体系、果园投入、苹果销售以及产业化发展五个方面进行深入分析,找出其中存在的问题,并针对性的提出合理化建议,以期为山东省的苹果产业化生产和发展提供帮助。 关键词:苹果;产业化;生产;田间调查;建议 Abstract Apple industry as a pillar of the development of agricultural industrialization leading industries in Shandong province in recent years because of province, city and county levels of Government support, access to rapid development, Shandong

provincial Apple production in 2010, there were 340.48 thousand hectares of Apple cultivation, in per cent of the province's total area of Orchard 45.02%, output of 7.1 million tons, accounted for 58% of fruit production, exported 32 tons, exports an average price of US $ 600/ton. In the Apple industry in the process of rapid development, we also found part of the problem, such as low level of industrialization of the Apple production, processing capacity is not strong, and degree of the scale needs to be promoted. In order to facilitate the analysis of this article, using field surveys, in Shandong province, selected 10 districts in the major Apple, conducting field investigation on problems in which, in order to obtain first-hand information. Through an analysis of field surveys to obtain data, this article in the orchard of fruit cultivation, breeding system, inputs, Apple sales, and an in-depth analysis of industrialization development in five areas, identify existing problems, and pointed to submit proposals with a view to provide help for production and development of Apple industrialization in Shandong province. Keywords:Apple; industry; production; field investigation; suggestion