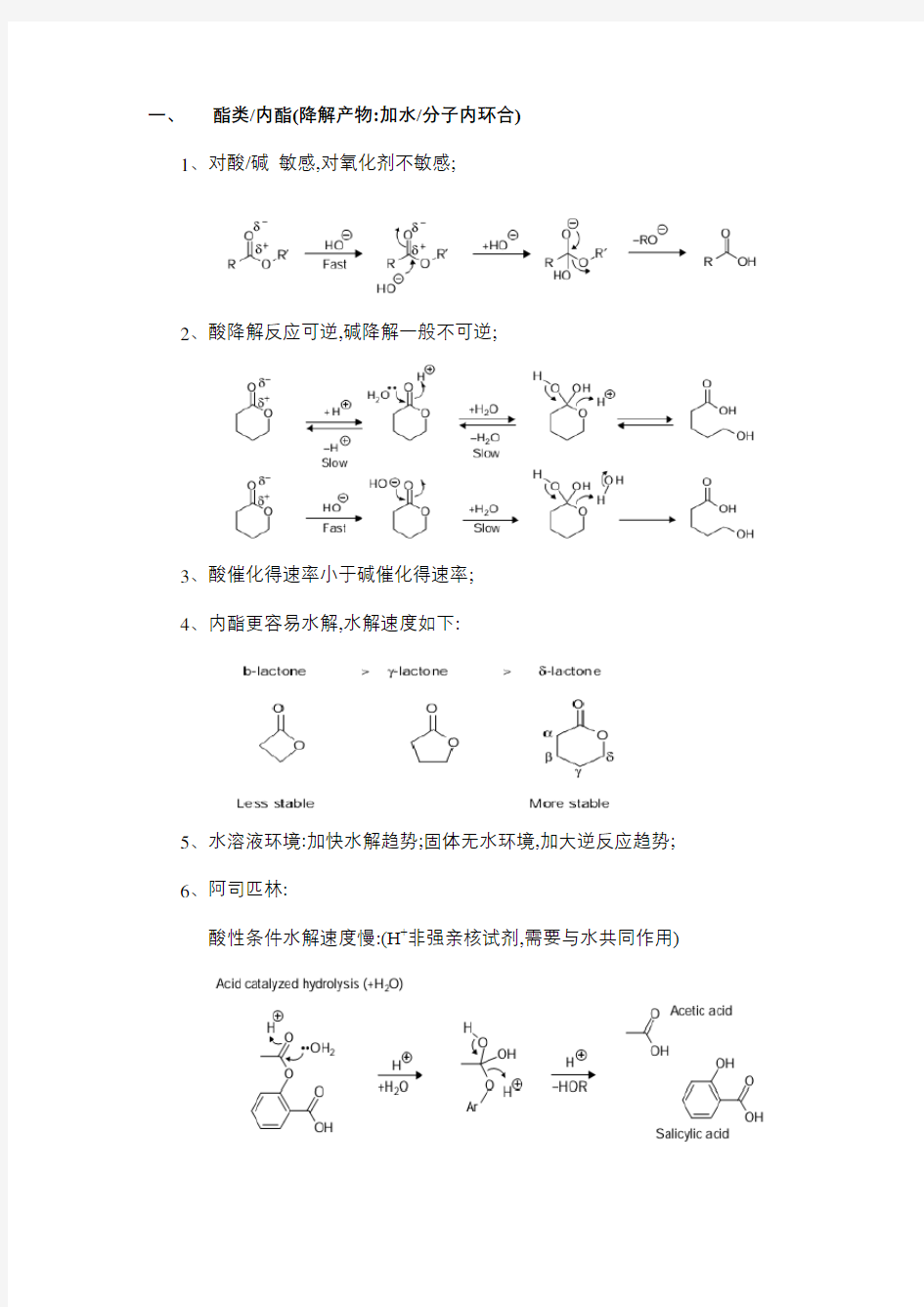

一、酯类/内酯(降解产物:加水/分子内环合)

1、对酸/碱敏感,对氧化剂不敏感;

2、酸降解反应可逆,碱降解一般不可逆;

3、酸催化得速率小于碱催化得速率;

4、内酯更容易水解,水解速度如下:

5、水溶液环境:加快水解趋势;固体无水环境,加大逆反应趋势;

6、阿司匹林:

酸性条件水解速度慢:(H+非强亲核试剂,需要与水共同作用)

碱性条件水解速度快:(OH-强亲核试剂)

7、分子内环合:头孢呋辛钠

二、酰胺/内酰胺类(降解产物:加水)

1、水解速度:酰胺键比酯键稳定; 硫代酰胺比酰胺易水解;

2、利多卡因酸性条件易于水解,碱性条件不易水解(空间位阻/静电排斥)

3、β-内酰胺药物(开环水解/聚合)

⑴青霉素类与头孢类水解

⑵氨苄西林得水解聚合反应

⑶阿莫西林水解脱羧

4、氨基甲酸酯类

氯雷她定得水解反应:

5、二酰亚胺:两侧都可水解

6、内酰亚胺:(水解+脱氨基+进一步水解)

三、羧酸类(酯化反应/脱羧反应)

1、亲核进攻生成酯/酰胺/硫酯等;

2、羧酸类药物在用甲醇结晶时,易生成酯类杂质;

3、部分羧酸类药物可以发生脱羧反应(β位有羰基),例如拉氧头孢:

4、羧酸类药物可与辅料(糖类,环糊精,聚乙烯醇等发生酯化反应)

四、酮类/醛类(互变/美拉德/氧化/羟醛缩合/光降解)

1、酮类可与烯醇/二醇互相转化;

2、醛与胺类发生类似美拉德反应;

3、醛易被氧化,生成醇;酮不易被氧化,不饱与酮易发生加成反应;

4、羟醛缩合反应

5、醛/酮对光敏感,可发生光降解反应

五、腈类(水解/氧化)

1、腈类可与强酸强碱发生水解反应,生成酰胺后可再水解酸;腈类在PH=7、

5-8下,双氧水中水解生成过氧化物中间体,再生成酰胺,水解成酸;

2、西咪替丁得水解:

3、腈类可与游离氧反应:

六、胺类(美拉德/氧化降解/脱烷基/辅料/异构化/水解)

1、未质子化时,亲核性强,更易被氧化,更易挥发;

2、伯胺、仲胺可与亲电试剂反应,例如醛基;

因类似反应造成得事故:36人死亡,1500人患病,其原因就就是API L-色氨酸与辅料中甲醛发生反应,进一步生成了二聚体杂质EBT,该杂质有较大毒性!

3、氧化降解反应:

(1)雷洛昔芬:

(2)cope反应

(3)更复杂得反应:

4、芳胺/脂肪胺:芳胺氧化物可能生成基因毒性杂质;脂肪胺可能生成醇或烯;

5、脱烷基反应:

6、美拉德反应:糖与胺得反应

7、胺类药物与辅料反应:

(1)诺氟沙星与硬脂酸镁反应

(2)塞罗西汀:淀粉为辅料,与马来酸发生1,4加成反应;

滑石粉为辅料,与马来酸发生1,2加成反应;

延胡索酸盐辅料可抑制上述反应;

(3)药物与香草醛反应,导致API异构化:

(4)度罗西汀与HPMCAS(醋酸羟丙甲纤维素琥珀酸酯)中得琥珀酸酐反应;

8、亚胺:酸碱条件下易水解,因此HPLC检测时流动相中尽可能为中性。

举例:地西泮降解

9、肼/联胺

丙卡巴肼:

异烟肼:

10、烯胺:

水解:先转化为亚胺,再进一步水解

氧化:

七、硝基基团:硝苯地平

八、硫胺(水解/不易被氧化/)

1、不易被氧化

2、酸性条件下易水解

3、碱性条件容易生成硫酸酯(潜在基因毒性杂质)

4、芳硫胺得两种水解方式

具体机理:

九、磺酰脲类:格列本脲水解

十、硫醇类(水解/氧化)

1、水解:

2、氧化:

十一、醚/硫醚(水解/氧化)

1、酸性条件下易被催化为醇/硫醇,碱性与中性条件下稳定;

2、头孢孟多得水解:

3、醚得氧化降解:

4、硫醚得氧化降解:(培高利特)

十二、环氧化物/环氮化物(水解)

1、环氧化物易被亲核进攻,酸碱得存在加速催化速度;

两种亲核取代机理,SN1与SN2;

2、环氮化物:丝裂霉素C酸催化反应:

十三、OH基团(消除/分子内环合/氧化降解/与腈类反应/酯化) 1、E1/E2消除反应:

2、举例:VD得消除反应:

3、头孢菌素分子内环合:

4、被氧化为醛或酮:洛伐她汀得氧化降解

5、叔醇Ritter反应:

6、酯化反应:

7、酚类:被氧化成酮

十四、卤烃类(水解/光降解)

1、易水解,水解速度F>Cl>Br>I

本技术涉及一种控制释放药物载体的合成方法,首先选择单体,将两种单体通过控制单体的浓度、反应温度、采用引发剂进行诱发,通过游离基聚合或碳离子聚合或配位聚合的反应,发生共聚合反应,最后生成等规或非等规的高分子共聚物,然后将聚合物溶于水中,加入需包裹的药物成分,用酸调节溶液的pH值,包有药物的聚合物析出,分离经干燥后即可得到控制释放药物载体的制剂。用该方法制得的制剂包入药物进入人体后,在pH值低于某一值时,聚合物不溶或几乎不溶,而在pH大于某一值时,聚合物发生溶解并将所包药物释放出来,使药物在人体特定的pH环境下,将药物释放出来,充分起到药效的作用。 权利要求书 1、一种控制释放药物制剂的合成方法,其特征在于按下列步骤 进行: a、首先选择两种单体为原料,一种是具有的单体, 其中R和R′为相同的甲基或乙基或氢或苯基,或者是不同的甲基或 乙基或氢或苯基;另一种是具有的单体,其中R1、R2、R3、R4 为相同的甲基或乙基或氢或苯基,或者是不同的甲基或乙基或氢或苯 基; b、将两种单体进行聚合反应,采用的引发剂选自偶氮二异丁腈、 过氧化二苯甲酰、硫酸、磷酸、三氯乙酸、三氧化二铝、三乙基铝和 四氯化、四氯化锡、溴化钛,通过游离基聚合或正碳离子聚合或配位 聚合的反应,而发生共聚合反应,最后生成等规的高分子共聚物; c、该聚合反应是在溶液中进行,其中溶液中所用溶剂为水或苯

或甘油或乙酸或液体石蜡或丁烷或戊烷或己烷;反应温度为50-150 ℃,压力为0.1-0.3Mpa; d、将所得到的聚合物溶于PH大于7的水溶液中,搅拌均匀; e、在形成的溶液中加入所需包裹的药物活性成分的粉剂或颗粒 剂或赋予了一定形状的被赋形的制剂,并与溶液充分混合或分散或溶 于溶液中; f、将分散好的溶液通过加酸调节溶液的PH值,当溶液PH值小 于6时聚合物包裹有药物成分的混合体将从溶液中析出;其中所加入 的酸为盐酸或硫酸或磷酸或醋酸或草酸; g、将析出物干燥后即可得到具有控制释放功能的药物制剂。 说明书 一种控制释放药物制剂的合成方法 技术领域 本技术涉及一种控制释放药物制剂的合成方法,是将药物包裹或分散于其中,从而达到使药物在体内控制定位或定域释放

抗肿瘤药物的作用机制 1.细胞生物学机制 几乎所有的肿瘤细胞都具有一个共同的特点,即与细胞增殖有关的基因被开启或激活,而与细胞分化有关的基因被关闭或抑制,从而使肿瘤细胞表现为不受机体约束的无限增殖状态。从细胞生物学角度,诱导肿瘤细胞分化,抑制肿瘤细胞增殖或者导致肿瘤细胞死亡的药物均可发挥抗肿瘤作用。 2.生化作用机制 (1)影响核酸生物合成:①阻止叶酸辅酶形成;②阻止嘌呤类核苷酸形成;③阻止嘧啶类核苷酸形成;④阻止核苷酸聚合;(2)破坏DNA结构和功能;(3)抑制转录过程阻止RNA 合成;(4)影响蛋白质合成与功能:影响纺锤丝形成;干扰核蛋白体功能;干扰氨基酸供应;(5)影响体内激素平衡。 烷化剂烷化剂可以进一步分为: 氮芥类:均有活跃的双氯乙基集团,比较重要的有氮芥、苯丁酸氮芥、环磷酰胺(CTX)、异环磷酰胺(IFO)等。其中环磷酰胺为潜伏化药物需要活化才能起作用。目前临床广泛用于治疗淋巴瘤、白血病、多发性骨髓瘤,对乳腺癌、肺癌等也有一定的疗效。 该药除具有骨髓抑制、脱发、消化道反应,还可以引起充血性膀胱炎,病人出现血尿,临床在使用此药时应鼓励病人多饮水,达到水化利尿,减少充血性膀胱炎的发生。还可以配合应用尿路保护剂美斯纳。 亚硝脲类:最早的结构是N-甲基亚硝脲(MNU)。以后,合成了加入氯乙集团的系列化合物,其中临床有效的有ACNU、BCNU、CCNU、甲基CCNU等,链氮霉素均曾进入临床,但目前已不用。其中ACNU、BCNU、CCNU、能通过血脑屏障,临床用于脑瘤及颅内转移瘤的治疗。主要不良反应是消化道反应及迟发性的骨髓抑制,应注意对血象`的观测,及时发现给予处理。 乙烯亚胺类:在研究氮芥作用的过程中,发现氮芥是以乙烯亚胺形式发挥烷化作用的,因此,合成了2,4,6-三乙烯亚胺三嗪化合物(TEM),并证明在临床具有抗肿瘤效应,但目前在临床应用的只有塞替派。此药用于治疗卵巢癌、乳腺癌、膀胱癌,不良反应主要为骨髓抑制,注意对血象定期监测。 甲烷磺酸酯类:为根据交叉键联系之复合成的系列化合物,目前临床常用的只有白消安(马利兰)。临床上主要用于慢性粒细胞白血病,主要不良反应是消化道反应及骨髓抑制,个别病人可引起纤维化为严重的不良反应。遇到这种情况应立即停药,更换其它药物。 其他:具有烷化作用的有达卡巴嗪(DTIC)、甲基苄肼(PCZ)六甲嘧胺(HHN)等。环氧化合物,由于严重不良反应目前已被淘汰。 抗代谢药物抗代谢类药物作用于核酸合成过程中不同的环节,按其作用可分为以下几类药物: 胸苷酸合成酶抑制剂:氟尿嘧啶(5-FU)、呋喃氟尿嘧啶(FT-207)、二喃氟啶(双呋啶FD-1)、优氟泰(UFT)、氟铁龙(5-DFUR)。 抗肿瘤作用主要由于其代谢活化物氟尿嘧啶脱氧核苷酸干扰了脱氧尿嘧啶苷酸向脱氧胸腺嘧啶核苷酸转变,因而影响了DNA的合成,经过四十年的临床应用,成为临床上常用的抗肿瘤药物,成为治疗肺癌、乳腺癌、消化道癌症的基本药物。 不良反应比较迟缓,用药6-7天出现消化道粘膜损伤,例如:口腔溃疡、食欲不振、恶心、呕吐、腹泻等,一周以后引起骨髓抑制。而连续96小时以上粘腺炎则成为其主要毒性反应。临床上如长时间连续点滴此类药物应做好病人的口腔护理,教会病人自己学会口腔清洁的方法,预防严重的粘膜炎发生。

药物毒理学Drug Toxicology 陈立峰研究员

第一节药物的基本作用

药物毒理学 第一节毒理学概述 第二节中药不良反应 第三节急性毒性试验 第四节长期毒性试验 第五节特殊毒性试验

第一节毒理学概述 药物毒理学(drugtoxicology):是研究药物对机体有害作用的科学。 主要研究药物不可避免地导致机体全身或局部发生病理学改变,甚至引起不可逆损伤或死亡; 同时也研究药物对机体有害作用的发生、发展与转归,以及毒理机制与危险因素。 由于药品是专供人类防治疾病使用的特殊物质,具有两重性,需要正确评价其药理效应和不良反应,与其他各毒理学分支有所区别。

药物毒理学研究也包括新药上市前的安全性评价和危险性评估。 药物毒理学包括描述性毒理学(descriptive toxicology)、机制毒理学(mechanistic toxicology)和应用毒理学(ap-plied toxicology)。 描述性毒理学:通常仅直接考虑药物毒性的结果,为药物安全性评价和其他常规需要提供毒理学信息。 一般通过动物试验而获得毒性资料,评估药物使用时对人类的毒性作用。

通常在商业性或政府机构的毒性实验室进行研究,以获得药物基本毒性信息(数据库等),用于确定大多数 用药情况下对各种器官的毒性(危害)。 通常研究的内容有急性或长期毒性,包括遗传毒性、生殖毒性和致癌性;机体对毒物的代谢和清除,毒物的吸收、分布与蓄积;以及产生毒性作用的量效试验。机制毒理学:通过研究药物对细胞或组织产生毒性的生理、生化改变,阐明药物对机体毒性作用的机制。通常在细胞组织学、生物化学和分子生物学水平,明确药物产生毒性的生物学过程。

药物基本概念:用于预防、诊断、治疗人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应证或者功能主治、用法用量的物质,包括中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。 毒物:小剂量对机体就能产生毒害作用的化学物质。 食物:是人类赖以生存的物质基础 药物、毒物与食物的关系:无严格界限 药理学:研究药物与机体、药物与病原体之间的相互作用及其规律的科学 药理学学科地位——桥梁学科,多学科融汇 药效学:研究药物对机体的作用,包括药物的作用、机制、临床应用及不良反应等 药物作用(微观):是指药物与机体组织间的原发作用。是动因,是分子反应机制。

药物效应(宏观):是药物原发作用引起机体器官原有机能的改变,指药物作用的结果。 药物对机体的作用:调节功能:调整机体原有生理生化功能水平{兴奋(亢进),抑制(麻痹) } 抗病原体及抗肿瘤:杀灭或抑制病原体和抑瘤,达到治疗目的作用。 补充不足:补充机体某些物质如维生素、激素、微量元素不足。 药物选择性:选择性高的药物大多药理活性较强,使用针对性强; 选择性低的药物,应用时针对性差,不良反应较多,但作用范围广。 治疗原则:急则治其标,缓则治其本 药品不良反应:是指合格药品在正常用法用量出现的与用药目的无关的意外的有害反应。 受体特性:特异性,敏感性,饱和性,可逆性,变异性 受体两类调节:向下调节(衰减性调节)和向上调节(上增性调节)内在活性:指药物与受体结合引起受体激活产生生物效应的能力,是药物本身内在固有的药理活性,内在活性是药物最大效应或作用性质

的决定因素 受体药物结合反应三类型:激动剂(兴奋药),部分激动药,拮抗剂(阻滞药) 最大有效量:药物产生最大效应所需使用的剂量。 药动学:研究机体对药物的作用,包括药物的吸收、分布、转化及排泄的过程,特别是血药浓度随时间变化的规律 药物分子的跨膜转运:主动转运和被动转运 被动转运特点:(1)药物顺浓度差转运(2)不耗能 主动转运特点:1、药物逆浓度差转运2、耗能3、需要载体4、有饱和限速及竞争性抑制 血浆蛋白结合率特点:①差异性②暂时失活和贮存血液中③可逆性④饱和性及竞争性。 药物代谢:最主要的的场所在肝脏,其次是小肠、肾、肺、脑组织等。药物转化的酶系统:专一性酶,肝药酶(非专一性酶) 肝药酶的诱导剂和抑制剂:药酶诱导剂:凡能够增强药酶活性的药物,药酶抑制剂:凡能够减弱药酶活性的药物 药物排泄:是指药物及其代谢物被排出体外的最终过程,肾脏是药物

静电纺纳米纤维与药物控制释放 陈义旺博士、教授、博士生导师、洪堡学者。南昌大学化学系主任,理学院副院长。 摘要 将抗肿瘤药物通过静电纺丝的方法装载到纳米纤维中以实现药物的控制释放,载药纳米纤维具有较低的药物突释效应,延长药物释放时间,并且从纳米纤维中缓释的抗肿瘤药物能很好地抑制HepG-2细胞的生长。负载抗肿瘤药物的电纺纳米纤维膜纤维能很好的应用于药物缓释系统,对肿瘤进行定位治疗及癌症手术后的化疗有很好的应用前景。 药物的控制释放一直是药物治疗领域中的重要课题。纳米纤维具有纵横交错的纳米孔结构、尺寸可控性好、比表面积大,是一种良好的新型载药系统;纳米纤维是封装药物的理想材料,它不但能将固体药物以颗粒形式封装入纤维内,还可以将液体药物以双层纤维或链珠状纤维形式进行封装[1,2]。因此,纳米纤维及其复合材料在药物控释系统、组织工程支架、伤口敷料等领域均得到了广泛的应用[3,4]。 研究内容 1.溶液电纺或乳液电纺PEG-PLLA/明胶复合纤维纳米纤维担载亲水/疏水药物控制释放及抗肿 瘤活性研究[5-7]应用。PEG-PLLA纳米纤维作为大环内酯类抗生素药物布雷菲德菌素A(BFA)的控制释放系统,用HPLC测定药物BFA在PBS溶液中的释放曲线,结果表明药物可以长时间的控制释放。用MTT法对含有3%,6%,9%,12%和15%BFA的纳米纤维进行体外抗肿瘤活性测试(人肝癌HepG2细胞),细胞生长抑制率在72h分别为64%,77%,80%,81%和85%。结果证明担载BFA的PEG-PLLA纳米纤维(BFA/PEG-PLLA)的对药物BFA 有很好的控释效果,适合癌症的术后化疗。通过乳液电纺方法成功将亲水药物头孢拉定及疏水的药物五氟尿嘧啶装载入PLGA纤维中,同时装载天然蛋白明胶来提高纤维的细胞粘附能力。装载明胶的纤维具有很好亲水性及力学性能,乳液电纺纤维具有低的药物突释效应,具有低的毒性

*基金项目:国家高技术研究发展计划(863计划)基金(2002AA2Z342D 和2004A A2Z3774) 综 述 发现毒理学的研究进展 * 王全军,吴纯启,廖明阳 (军事医学科学院毒物药物研究所,国家北京药物安全评价研究中心,北京100850) [摘要] 发现毒理学又称为开发前毒理学(Predevelopmental Toxicology),是指在创新药物的研发早期,对所合成的系列新化合物实体(New Chemical Entities,NCEs)进行毒性筛选,以发现和淘汰因毒性问题而不适于继续研发的化合物,指导合成更安全的同类化合物。发现毒理学的研究既可加快药物研发进程,提高研发成功率,又减少资源消耗。笔者就发现毒理学研究的定义、必要性、研究内容、研究方法和我国当前的研究现状作一简述。 [关键词] 发现毒理学;新化合物实体(NCEs);毒性筛选 [中图分类号]R994 1;R965 1 [文献标识码]A [文章编号]1003-3734(2005)08-0958-04 Progresses of discovery toxicology research W ANG Quan jun,W U Chun qi,LI AO Ming yang (Institute o f Pharmacology and To xicology ,Academ y o f Military Medical Sciences ,National Beijing Center f o r Drug Sa fety Evaluation and Research ,Beijing 100850,China )[Abstract ] Discovery toxicology,also named predevelopmental toxicology,is to screen toxicities of new che mical entities (NCEs)in the discovery phase of ne w drug research,to discover and eliminate the compounds that are unsuitable for further development due to their toxicity as early as possible,and to optimize the next more safe compounds.Discovery toxicology research can break through the limitation and improve the efficiency of drug research.This article will present the concept of discovery toxicology,the essentiality of discovery toxicology research.The content,methods and current status of discovery toxicology in China are described too. [Key words ] discovery toxicology;new chemical entities(NCEs);toxicity screening 药物研发成功与否部分取决于在研发早期严格淘汰不适合进一步研发的化合物。在药物临床前阶段,毒性问题是研发失败的主要原因。在研发早期尽早发现候选化合物的潜在毒性是毒理学研究的重要问题。 多年来,新药研发越来越多地依赖于生命科学技术的研究进展。在新药设计方面,化学家参考药物作用靶、内源性配体和底物的化学结构特征,应用计算机辅助药物设计手段发现选择性作用于靶位的新药;在新药活性筛选方面,现代药物组合化学与体外高通量筛选的成功结合极大地提高了先导化合物的发现速度;在新药的药动学(ADME)研究方面,多种基于药物代谢酶或转运体的药动学筛选模型已开始应用于新药开发研究。这些新技术的成功运用大 大加快了药物研发早期的药物发现、药物合成、药效筛选的进程,从而产生大量的候选化合物。传统药物毒理学研究在时间、经费、样品消耗量和动物数等方面都花费巨大,在药物毒作用机制研究方面难以阐明一些临床使用药物的毒性机制和理想的应急解毒措施,因此传统药物毒理学无法满足因新的生物技术而产生的海量候选化合物的毒性筛选研究,成为限制整个药物研发的瓶颈。而发现毒理学(Discovery Toxicology)的研究将打破这个瓶颈,既可加快药物研发进程,提高研发成功率,又减少资源消耗。笔者就发现毒理学研究的含义、必要性、研究内容、研究方法和我国当前的研究现状作一简要综述。1 定义、产生背景和产生的必要性 伴随着科学技术的发展,当代毒理学的发展将 958

药物 指可以改变或查明机体的生理功能及病理状态,用于预防、诊断和治疗疾病的物质。 药理学 研究药物与机体(含病原体)相互作用规律的学科 药物效应动力学(药效学) 是研究药物对机体的作用及作用机制的生物资源科学。 药物作用 是指药物对机体的初始作用,是动因。 药理效应 是药物作用的结果,是机体反应的表现。 治疗效果 也称疗效,是指药物作用的结果有利于改变病人的生理、生化功能或病理过程,使患病的机体恢复正常。 对因治疗 用药目的在于消除原发致病因子,彻底治愈疾病。

对症治疗 用药目的在于改善症状。 药物的不良反应 与用药目的无关,并为病人带来不适或痛苦的反应。包括: 副作用、毒性反应、后遗效应、停药反应、变态反应、特异性反应 乙酰胆碱(ACH) 作用: 1、M样作用:心率减慢、血管扩张、心肌收缩力减弱,扩张几乎所有血管,血压下降,胃肠道、泌尿道及支气管等平滑肌兴奋,腺体分泌增加,眼瞳孔括约肌和睫状收缩。 2、N样作用:激动N1胆碱受体,表现为消化道、膀胱等处的平滑肌收缩加强,腺体分泌增加,心肌收缩力加强和小血管收缩,血压上升。过大剂量由兴奋转入抑制。激动N2胆碱受体,使骨骼肌收缩。 3、中枢作用:不易透过血脑屏障 M、N胆碱受体激动药 乙酰胆碱醋甲胆碱、卡巴胆碱、贝胆碱 M胆碱受体激动药 毛果芸香碱

毛果芸香碱 作用: 1、眼:表现为缩瞳、降低眼内压调节痉挛。本品可激动瞳孔虹膜括约肌的M胆碱受体,使虹膜括约肌收缩,表现为瞳孔缩小,通过缩瞳作用使虹膜向中心拉动,虹膜根部变薄,从而使处于虹膜周围的前房角间隙扩大,房水易于经滤帘进入巩膜静脉窦,使眼内压下降。环状肌向瞳孔中心方向收缩,造成悬韧带放松,晶状体由于本身弹性变凸,屈光度增加,调节痉挛。 2、腺体:分泌增加尤以汗腺和唾液腺。 应用: 1、青光眼 2、虹膜炎 3、其他:用于颈部放射后的口腔干燥 不良反应及注意:过量可出现M胆碱受体过度兴奋症状,可用阿托品对症处理。滴眼时压迫内眦。 N胆碱受体激动药 烟碱、洛贝林 易逆性胆碱酯酶抑制剂 新斯的明、毒扁豆碱

中国组织工程研究与临床康复 第15卷 第25期 2011–06–18出版 Journal of Clinical Rehabilitative Tissue Engineering Research June 18, 2011 Vol.15, No.25 ISSN 1673-8225 CN 21-1539/R CODEN: ZLKHAH 4699www.CRTER .org Second Affiliated Hospital of Liaoning Medical University, Jinzhou 121000, Liaoning Province, China Jin Li-xia, Charge pharmacist, Second Affiliated Hospital of Liaoning Medical University, Jinzhou 121000, Liaoning Province, China 84890850@https://www.doczj.com/doc/f87446884.html, Received: 2011-03-09 Accepted: 2011-04-06 辽宁医学院附属第 二医院,辽宁省锦州市 121000 金丽霞,女,1972年生,汉族,辽宁省锦州市人,2004年吉林大学毕业,主管药师,主要从事临床药学方面的研究。 84890850@ https://www.doczj.com/doc/f87446884.html, 中图分类号:R318 文献标识码:B 文章编号:1673-8225 (2011)25-04699-04 收稿日期:2011-03-09 修回日期:2011-04-06 (20110402013/W ?W) 药物缓释载体材料在医药领域中的研究及应用 金丽霞 Drug delivery materials in the field of medicine and its application Jin Li-xia Abstract BACKGROUND: Drug delivery is the physical or chemical method of combining small molecule drug with polymer carrier to release small molecule drug at the appropriate concentration through diffusion and permeation approaches to achieve a therapeutic effect in the body. OBJECTIVE : To study the characteristics and application of drug delivery materials in the field of medicine. METHODS: A computer based search of CNKI and PubMed databases was conducted to retrieve relevant articles published between 1993-01 and 2010-11 using the keywords of “drug delivery, carrier material, biodegradable, chitosan, polylactic acid, sodium alginate” in Chinese and English. Articles about polymer biomaterials and drug delivery carriers were searched. Repetitive articles or Meta analysis were excluded. Finally, 31 papers were included in result analysis. RESULTS AND CONCLUSION: Chitosan and polylactic acid are commonly seen in the drug delivery system, which combines small molecule drug with polymer carrier by physical or chemical methods for sustained release at the appropriate concentrations to achieve a therapeutic effect. They have more significant advantages than single biomaterials, and possess a better biocompatibility and biodegradability. At present, a lot of research is still in experimental stage, and there are some problems to be solved, such as the immature preparation approach, difficulty to control dosage, and high cost. Jin LX.Drug delivery materials in the field of medicine and its application. Zhongguo Zuzhi Gongcheng Yanjiu yu Linchuang Kangfu. 2011;15(25):4699-4702. [https://www.doczj.com/doc/f87446884.html, https://www.doczj.com/doc/f87446884.html,] 摘要 背景:药物缓释就是将小分子药物与高分子载体以物理或化学方法结合,在体内通过扩散、渗透等控制方式,将小分子药物以适当的浓度持续地释放出来,从而达到充分发挥药物功效的目的。 目的:总结药物缓释载体材料特征及其在医药领域中的应用。 方法:以“药物缓释、载体材料、生物降解、壳聚糖、聚乳酸、海藻酸钠”为中文关键词,以“Drug delivery ,carrier material ,biodegradable ,chitosan ,polylactic acid , sodium alginate ”为英文关键词,采用计算机检索中国期刊全文数据库、PubMed 数据库(1993-01/2010-11)相关文章。纳入高分子生物材料-药物缓释载体等相关的文章,排除重复研究或Meta 分析类文章,共入选31篇文章进入结果分析。 结果与结论:壳聚糖和聚乳酸是当前在药物缓释体系中应用较多的材料,它是将小分子药物与高分子载体以物理或化学方法结合, 以适当的浓度持续地释放出来,从而达到充分发挥药物功效的目的,较单一生物材料具有显著优越性,具有更好的生物相容性和生物可降解性。目前很多研究仍处于实验阶段,还有一些问题有待于解决,如制剂质量方法不成熟,剂量较难控制,成本较高等。 关键词:药物缓释;载体材料;生物降解;壳聚糖;聚乳酸;海藻酸钠 doi:10.3969/j.issn.1673-8225.2011.25.034 金丽霞.药物缓释载体材料在医药领域中的研究及应用[J].中国组织工程研究与临床康复,2011,15(25):4699-4702. [https://www.doczj.com/doc/f87446884.html, https://www.doczj.com/doc/f87446884.html,] 0 引言 药物缓释就是将小分子药物与高分子载体 以物理或化学方法结合,在体内通过扩散、渗透等控制方式,将小分子药物以适当的浓度持续地释放出来,从而达到充分发挥药物功效的目的。作为药物缓释载体的材料, 是药物缓释体系的重要组成部分,是调节药物释放速度的重要物质,也是影响药效的主要因素。需要具有生物相容性和生物可降解性,也就是能在体内降解为小分子化合物,从而被机体代谢、吸 收或排泄,对人体无毒副作用,并且降解过程发生的时机要合适[1] 。其主要优点:能够减少给药次数,增加药物治疗稳定性,延长药物作用时 间。有利于提高药物疗效、降低毒副作用,可减轻患者多次用药的痛苦,对于提高临床用药水平来说具有重大意义。 1 资料和方法 1.1 资料的纳入与排除标准 纳入标准:①药物缓释载体材料在医药领域 中的应用,合成高分子生物材料及天然高分子 万方数据

第一章药物毒理学绪论 药物毒理学(drug toxicology):研究药物对机体的毒性反应、中毒机制及其防治方法的一门独立的学科,它也就是药理学研究不可缺少的内容之一。 ?就是研究药物对生命有机体有害作用的科学 ?就是毒理学的分支学科之一 ?就是一门与药学、药理学、临床药物治疗学密切相关与交叉的药学边缘学科。 第一节毒理学概述 毒理学 (toxicology) : 传统毒理学:研究外源化学物对生物体损害作用的学科。 现代毒理学:以毒物为工具,在实验医学与治疗学的基础上,发展为研究化学、物理与生物因素对机体的损害作用、生物学机制、危险度评价与危险度管理的科学。 一、毒理学简史: (一)古代与中世纪毒理学 ?萌芽 5000前(3000-2000 B、C),有文字记载约3500年历史。 ?最早的毒物研究开始于1500 B、C,人类最早的医书、古埃及的《埃伯斯草文稿》已记载了700多种的毒物与药物,如毒芹、铅与锑等。 ?公元50年希腊医生迪奥斯克理德斯(Dioscorides)所著的《药物论》,把毒物分成动物、植物与矿物,描述配图,成为之后16世纪毒物的主要资料。 ?我国明朝初的《本草纲目》等也记载了有关毒物。如砒石、钩吻、乌头、番木鳖等。 (二 )启蒙时代毒理学 ?产业革命前 由于社会上中毒、误服——法医毒理学 化学药物的合成——药物毒理学 ?产业革命后(19世纪) 工业革命快速发展,职业中毒——工业毒理学

(三 )现代毒理学 ?二次世界大战药品、农药、工业化学物生产的大量增加,毒理学研究亦应运而生。 ? 20世纪20年代许多药物毒性事件的发生,形成了毒理学研究的雏形:砷中毒、氨基比林退热、 2,4二硝基酚减肥、磺胺事件等。 ? 20世纪50年代,FDA对毒理学的职能开始加强 ? 20世纪60年代,震惊世界的“反应停事件”极大地推动了毒理学科学的发展。 1、现代毒理学特点: ?研究范围不断扩大,合作研究机构应运而生。 ?研究内容不断深入,并取得了一些突破性进展。 ?在宏观管理与立法方面的作用日益重要,危险度评定开始成为现代毒理学研究的主要目的与任务。 ?趋于早期参与新产品开发,与经济发展的关系更加密切。 ?学术队伍不断壮大,国际间学术交流不断发展。 2、众多学科交叉渗透 3、从高度综合到高度分化 4、新技术新方法在毒理学研究的应用 基因组学、蛋白质组学的原理与技术的发展与应用,为建立高通量毒性检测、有害因素鉴定方法提供了技术支特 生物标志物的研究与确定,为工业毒物、药物、环境毒物的危险度评价提供了工具。 5、系统毒理学 人类基因组计划(HGP,1990启动) 环境基因组计划(EGP,1998启动) 毒理基因组学(Toxicogenomics,2000) 系统毒理学(Systems toxicology,2002) …… 二、毒物(toxicant)

《药剂学〉思考题 第一章绪论 1.剂型、制剂、药剂学的概念是什么? 2. 药剂学的分支学科有哪些? 3.简述药物剂型的重要性 4.简述药物剂型的各分类方法的优缺点? 5.药典的定义和性质 6.什么是处方药与非处方药 7.什么是GMP与GLP 第二章液体制剂 1.液体制剂的按分散系统如何分类? 2.液体制剂的定义和特点是什么? 3.液体制剂的质量要求有哪些? 4.液体制剂常用附加剂有哪些? 5.简写溶液剂制备方法及注意事项。 6.糖浆剂概念及制备方法 7.芳香水剂、酊剂、醑剂、甘油剂的概念 8.高分子溶液剂的制备过程有哪些? 9.混悬剂的基本要求有哪些 10.何为絮凝,加入絮凝剂的意义何在? 11.乳剂和混悬剂的特点是什么? 12.混悬剂的制备方法有哪些? 13.用stoke’s公式描述影响沉降的因素,并说明加入高分子助悬剂具有哪些作用?14.说明多相分散液体制剂混悬剂物理不稳定性的表现及其解决方法? 15.简述混悬剂中常用的稳定剂及在制剂中的作用。 16.混悬剂的质量评定 17.乳剂的类型、组成、特点 18.乳化剂的种类 19.乳剂中药物加入方法 20.如何选择乳化剂? 21.影响乳化的因素 .22.乳剂的制备方法有哪些? 23.乳剂的物理稳定性及其影响因素 24.复合型乳剂的类型制备 25.乳剂的质量评定有哪些? 26.简述增加药物溶解度的方法有哪些? 27.简述助溶和增溶的区别? 28.简述影响溶解速度的因素有哪些? 29.增加溶解速度的方法。 30.什么是胶束?形成胶束有何意义? 31.表面活性剂分哪几类,在药剂中主要有哪几个作用?

第三章注射剂 1.注射剂的定义和特点是什么? 2.注射剂的质量要求有哪些? 3.纯化水、注射用水、灭菌注射用水的区别? 4.热源的定义及组成是什么? 5.热原的性质有哪些? 6.简述污染热原的途径有哪些? 7.简述安瓶注射剂生产的工艺流程。 8.制备安瓶的玻璃有几种?各适合于什么性质的药液? 9.某一弱酸性易氧化的药物,若制备成注射剂,请简要回答以下问题 ①注射剂制备过程中哪些生产环节需要在洁净区完成,洁净区洁净度级别一般规定为多少级? ②应采用何种玻璃的容器? ③制备过程中应采取哪些措施防止药物氧化? 10.输液按规定的灭菌条件灭菌后,为什么还会出现染菌现象? 11.输液常出现澄明度问题,简述微粒产生的原因及解决的方法。 12.影响湿热灭菌的因素有那些? 13.冷冻干燥的原理、特点 14. 冷冻干燥过程中出现的异常现象及处理的方法? 第四章固体制剂 1.写出散剂的概念与制备方法。 2.散剂的质量要求有哪些? 3.胶囊剂的概念、分类与特点是什么? 4.空胶囊的组成与规格。 5.简述软胶囊剂的组成与质量控制 6.胶囊剂的质量要求是什么? 7.片剂的概念和特点是什么? 8.片剂的可分哪几类? 9.片剂的质量要求有哪些? 10.片剂的常用辅料有哪些? 11.写出湿法制粒压片的工艺流程。 12.片剂的成型及其影响因素。 13.简述片剂制备中可能发生的问题及原因。 14.片剂产生裂片的主要原因及解决的方法。 15.片剂的包衣的目的何在。 16.包糖衣的基本过程及包各层的目的。 17.片剂的质量检查项目有哪些? 18.简述片剂崩解的机理,那些片剂对崩解有特殊要求,如何实现? 19.何为溶出度,哪些类型药物需做溶出度实验? 20.简述颗粒剂的概念与制备方法。颗粒剂和干混悬剂有和区别? 21.颗粒剂的质量检查项目有哪些? 22.滴丸剂的概念、基质有哪些? 23.说明固体制剂和液体制剂各自的优缺点?以片剂为例说明固体制剂在体内的过程?如何

第一章药物毒理学绪论 药物毒理学(drug toxicology):研究药物对机体的毒性反应、中毒机制及其防治方法的一门独立的学科,它也是药理学研究不可缺少的内容之一。 ?是研究药物对生命有机体有害作用的科学 ?是毒理学的分支学科之一 ?是一门与药学、药理学、临床药物治疗学密切相关和交叉的药学边缘学科。 第一节毒理学概述 毒理学 (toxicology) : 传统毒理学:研究外源化学物对生物体损害作用的学科。 现代毒理学:以毒物为工具,在实验医学和治疗学的基础上,发展为研究化学、物理和生物因素对机体的损害作用、生物学机制、危险度评价和危险度管理的科学。 一、毒理学简史: (一)古代与中世纪毒理学 ?萌芽 5000前(3000-2000 B.C),有文字记载约3500年历史。 ?最早的毒物研究开始于1500 B.C,人类最早的医书、古埃及的《埃伯斯草文稿》已记载了700多种的毒物和药物,如毒芹、铅和锑等。 ?公元50年希腊医生迪奥斯克理德斯(Dioscorides)所著的《药物论》,把毒物分成动物、植物和矿物,描述配图,成为之后16世纪毒物的主要资料。 ?我国明朝初的《本草纲目》等也记载了有关毒物。如砒石、钩吻、乌头、番木鳖等。 (二 )启蒙时代毒理学 ?产业革命前 由于社会上中毒、误服——法医毒理学 化学药物的合成——药物毒理学 ?产业革命后(19世纪)

工业革命快速发展,职业中毒——工业毒理学 (三 )现代毒理学 ?二次世界大战药品、农药、工业化学物生产的大量增加,毒理学研究亦应运而生。 ? 20世纪20年代许多药物毒性事件的发生,形成了毒理学研究的雏形:砷中毒、氨基比林退热、 2,4二硝基酚减肥、磺胺事件等。 ? 20世纪50年代,FDA对毒理学的职能开始加强 ? 20世纪60年代,震惊世界的“反应停事件”极大地推动了毒理学科学的发展。 1.现代毒理学特点: ?研究范围不断扩大,合作研究机构应运而生。 ?研究内容不断深入,并取得了一些突破性进展。 ?在宏观管理和立法方面的作用日益重要,危险度评定开始成为现代毒理学研究的主要目的和任务。 ?趋于早期参与新产品开发,与经济发展的关系更加密切。 ?学术队伍不断壮大,国际间学术交流不断发展。 2、众多学科交叉渗透 3、从高度综合到高度分化 4、新技术新方法在毒理学研究的应用 基因组学、蛋白质组学的原理和技术的发展和应用,为建立高通量毒性检测、有害因素鉴定方法提供了技术支特 生物标志物的研究和确定,为工业毒物、药物、环境毒物的危险度评价提供了工具。 5. 系统毒理学 人类基因组计划(HGP,1990启动) 环境基因组计划(EGP,1998启动) 毒理基因组学(Toxicogenomics,2000) 系统毒理学(Systems toxicology,2002) ……

《药剂学》复习题 一、单选题 (每小题2分,共20分) 1.世界上最早的药典是( c)。 A.黄帝内经 B.本草纲目 C.新修本草 D.佛洛伦斯药典 E.中华药典 2.碘在水中溶解度为1:2950,如加入碘化钾,可明显增加碘在水中的溶解度,I 2 + KI→ KI 3 , 其中碘化钾用作(c )。 A.潜溶剂 B.增溶剂 C. 助溶剂 D.润湿剂 E.乳化剂 3.将Span-80(HLB值为 4.3)35%和Tween-80(HLB值为1 5.0)65%混合,此混合物的HLB值为(D)。 A.9.7 B.8.6 C.10.0 D.11.26 E.7.8 4.下列物质属于液体制剂中半极性溶剂的是( C)。 A.水 B.脂肪油 C.聚乙二醇 D.液体石蜡 E.乙酸乙酯 5.西黄蓍胶在混悬剂中的作用是( A)。 A.助悬剂 B.稀释剂 C.润湿剂 D.絮凝剂 E.反絮凝剂 6.对热不稳定的药物溶液采用的灭菌方法是( E )。 A.干热灭菌 B.热压灭菌 C.煮沸灭菌 D.紫外线灭菌 E.滤过除菌 7.输液配制通常加入活性炭,活性炭的作用不包括(C )。 A.吸附热原 B.吸附杂质 C.稳定剂 D.吸附色素 E.助滤剂 8. 下列哪个不属于非均相液体制剂( D)。 A.溶胶剂 B.乳剂 C.混悬剂 D.高分子溶液剂 E.乳浊液 9.配制2%盐酸普鲁卡因溶液100ml,用氯化钠调节等渗,求所需氯化钠的加入量。(已知1%盐酸普鲁卡因溶液的冰点降低值为0.12℃,1%氯化钠溶液的冰点降低值为0.58℃)( E ) A.0.2g B.0.35g C.0.38g D.0.52g E.0.48g 10.中药散剂的质量检查项目不包括( C )。 A.粒度 B.外观均匀度 C.干燥失重 D.水分 E.微生物限度 11.缓释片制备时常用的包衣材料是( D )。 A.CAP B.MC C.HPC D.EC E.HPMC 12.凡规定检查溶出度的胶囊剂可不进行下列哪项检查。( D) A.装量差异 B.外观 C.微生物限度 D.崩解时限 E.含量均匀度 13.甘油常用作乳膏剂的( A )。 A.保湿剂 B.防腐剂 C.助悬剂 D.促渗剂 E.增溶剂 14.混悬型气雾剂的组成不包括( B )。 A.耐压容器 B.潜溶剂 C.助悬剂 D.抛射剂 E.阀门系统

常用药物的药理作用 15、去甲肾上腺素 1 )兴奋心脏 2)收缩血管 3)升高血压 16、盐酸肾上腺素 1)兴奋心脏 2)对皮肤、粘膜及内脏血管有收缩作用;对骨骼肌及冠状动脉有扩张作用; 3)收缩压、舒张压均可升高 4)松弛支气管平滑肌;使粘膜血管收缩,降低毛细血管通透性,减轻或消除粘膜充血或水肿5)促进肝糖原分解和糖原异生,升高血糖 17、异丙肾上腺素 1)兴奋心脏 2 )舒张血管,使收缩压升高而舒张压下降,脉压增大 3)扩张支气管 4)促进脂肪分解 18、硫酸阿托品 1)抑制腺体分泌 2)扩瞳、升高眼压、调节麻痹 3 )解除平滑肌痉挛 4)解除迷走神经对心脏抑制 5 )扩张血管,改善微循环 6 )解救有机磷酸脂类中毒 19、盐酸利多卡因 1 )局部麻醉 2)抗心律失常 20、尼可刹米 直接兴奋延髓呼吸中枢,提高呼吸中枢对CO2的敏感性;也可刺激颈动脉体化学感受器反射性兴奋呼吸中枢,使呼吸加深加快。 21、洛贝林 通过刺激颈动脉体和主动脉体的化学感受器,反射性兴奋呼吸中枢。 22、间羟胺 1)收缩血管、升高血压作用较去甲肾温和、缓慢而持久 2 )心肌收缩力增强,可使休克患者心排血量增加 3)较少引起心悸和心律失常 4)收缩肾血管作用较弱,较少引起少尿、无尿 23、盐酸多巴胺 1)兴奋心脏 2)大剂量应用时,表现为血管收缩。外周阻力增加,故收缩压和舒张压均升高 3)治疗量时产生排钠利尿作用;大剂量应用时使肾血管明显收缩,肾血流量减少。 24、西地兰 1)正性肌力作用显著加强衰竭心脏的收缩力,增加心排血量,从而解除心衰的症状 2)负性频率作用减慢心率的作用 3)对心肌电生理的影响降低窦房结自律性,减慢房室传导速度,可减慢心房纤颤或心房扑动的心室率

《药剂学》复习题一、单选题 (每小题2分,共20分) 1.世界上最早的药典是( C )。C.新修本草 2.碘在水中溶解度为1:2950,如加入碘化钾,可明显增加碘在水中的溶解度,I2 + KI→ KI3,其中碘化钾用作( C )。C. 助溶剂 3.将Span-80(HLB值为 4.335%和Tween-80(HLB值为1 5.0)65%混合,此混合物的HLB 值为D11.26 4.下列物质属于液体制剂中半极性溶剂的是( C )。C.聚乙二醇 5.西黄蓍胶在混悬剂中的作用是( A )A.助悬剂 6.对热不稳定的药物溶液采用的灭菌方法是( E )E.滤过除菌 7.输液配制通常加入活性炭,活性炭的作用不包括( C )C.稳定剂 8.下列哪个不属于非均相液体制剂( D )D.高分子溶液剂 9.配制2%盐酸普鲁卡因溶液100ml,用氯化钠调节等渗,求所需氯化钠的加入量。(已知1%盐酸普鲁卡因溶液的冰点降低值为0.12℃,1%氯化钠溶液的冰点降低值为0.58℃ ( E) E.0.48g 10.中药散剂的质量检查项目不包括( C )C.干燥失重 11.缓释片制备时常用的包衣材料是( D )D.EC 12.凡规定检查溶出度的胶囊剂可不进行下列哪项检查。( D )D.崩解时限 13.甘油常用作乳膏剂的( A )A.保湿剂 14.混悬型气雾剂的组成不包括( B )B.潜溶剂 15.制剂中药物的化学降解途径不包括( C )C.结晶 16.构成β-环糊精的葡萄糖分子数是( C )C.7个 17.具有起浊现象的表面活性剂是( D )D.司盘-80 18.眼膏剂常用的基质是凡士林石蜡和羊毛脂组成的混合物应采用下列哪种方法灭菌(A )A. 干热灭菌法 19. 软胶囊囊壳的主要成分是(A )A. 明胶 20. 下列哪项不是影响粉体流动性的因素( D) D. 润湿剂 21. 应用固体分散技术的剂型是(D )D. 滴丸 22. 制剂中药物的化学降解途径不包括(C )C. 结晶 23. 下述哪一种基质不是水溶性软膏基质(D ) D. 羊毛脂 24. TTS代表(B )B. 透皮给药系统 25. 栓剂质量评定中与生物利用度关系最密切的测定是 (E ) E. 体内吸收试验 26. 泡沫气雾剂是(C)C. 乳剂型气雾剂 27. 药典规定凡检查含量均匀度的散剂,可不必进行(D )D. 装量差异检查 28.TDDS代表(B )B. 透皮给药系统 29. 在栓模内涂液体石蜡作润滑剂适用于哪种基质栓剂的制备(A )A. 甘油明胶 30. 下列关于膜剂的叙述正确的是( C) C. 合成的高分子成膜材料比天然高分子成膜材料性能 好 二、判断题 (每小题2分,共20分) 1.药物制剂系指为适应治疗或预防的需要而制备的不同给药形式。(错) 2.CRH是评价散剂吸湿性的重要指标。(对) 3.复方乙酰水杨酸片制备时应采用滑石粉作为润滑剂。(对) 4.栓剂中的药物质量与同体积基质的质量的比值称为亲水亲油平衡值。(错) 5.泊洛沙姆无昙点。(对)