第32卷第21期2012年11月

生态学报ACTA ECOLOGICA SINICA

Vol.32,No.21Nov.,2012

基金项目:国家自然科学基金资助项目(40871048)收稿日期:2011-09-20;

修订日期:2012-02-22

*通讯作者Corresponding author.E-mail :jijunm@pku.edu.cn

DOI :10.5846/stxb201109201384

蒙吉军,朱利凯,杨倩,毛熙彦.鄂尔多斯市土地利用生态安全格局构建.生态学报,

2012,32(21):6755-6766.Meng J J ,Zhu L K ,Yang Q ,Mao X Y.Building ecological security pattern based on land use :a case study of Ordos ,Northern China.Acta Ecologica Sinica ,2012,32(21):6755-6766.

鄂尔多斯市土地利用生态安全格局构建

蒙吉军*

,朱利凯,杨

倩,毛熙彦

(北京大学城市与环境学院,地表过程分析与模拟教育部重点实验室,北京100871)

摘要:合理构建区域土地利用生态安全格局来实施管理对策和改善区域生态安全水平,已经成为区域生态环境保护的新需求。以位于中国北方农牧交错区的鄂尔多斯市为研究区,基于自然地理数据、社会经济统计数据、土地利用/覆被数据等,借助多目标优化模型和GIS 空间分析技术,构建了鄂尔多斯市土地利用生态安全格局,结果表明:(1)不适宜性耕地所占比重较大,林地和草地分布比较合理,适宜的未利用地面积所占比重较大,后备土地资源丰富;(2)多目标优化结果显示,耕地、林地、水域和建设用地面积呈现增加的趋势;草地面积基本保持不变;未利用地面积大幅度下降;(3)土地利用生态安全格局显示,

耕地面积增加,主要分布在水分条件较好的河流、湖泊和水库等的周边地区以及城镇和乡村居民点周围;林地面积大幅度增加,主要分布在达拉特旗北部和准格尔旗东部;草地略有增加,广泛分布于库布齐沙漠和毛乌素沙地以外的地区;建设用地增加面积主要来自于重点发展城镇的扩展和规划的重点矿产资源开采区;未利用地大幅度减少,主要集中在杭锦旗境内的库布齐沙漠以及乌审旗和鄂托克旗境内的毛乌素沙地。研究结果对鄂尔多斯市土地资源管理和生态安全建设具有重要指导意义。关键词:土地利用;生态适宜性;多目标优化模型;生态安全格局;鄂尔多斯市

Building ecological security pattern based on land use :a case study of Ordos ,

Northern China

MENG Jijun *,ZHU Likai ,YANG Qian ,MAO Xiyan

Laboratory for Earth Surface Processes (MOE ),College of Urban and Environmental Sciences ,Peking University ,Beijing 100871,China

Abstract :To improve ecological security level ,reasonably building regional ecological security pattern based on land use has been the requirement for eco-environmental protection.Ordos ,a typical farming-grazing transitional region in the northern part of China and also an ecological vulnerable and sensitive area ,confronts a sharp conflict between its vulnerable ecological environment and its social and economic development.Taking Ordos as the study area and using physical geography data ,socio-economic statistical data and land use /cover data ,this paper built ecological security pattern based on land ecological suitability assessment with the multi-objective optimization model and spatial analysis technology.First ,slope ,soil type ,gein ,water resources and soil erosiveness are chosen as diagnostic indices for evaluation criterion.The method of lowest restrict factor is used to assess the land eco-suitability for three kinds of land use types ,which are cultivated land ,

woodland and grassland.The results are presented as follows :unsuitable cultivated land accounts for a large proportion.The distribution of woodland and grassland are relatively reasonable.The proportion of the area of appropriate unused land is relatively large ,which acts as the important potential land resources.Secondly ,the results derived from the multi-objective optimization with two objective functions :ecological security and economic security ,and some constrains such as land resources quantity and the demand for it ,the water resource and soil erosion.It suggested that compared with

6576生态学报32卷

the land use in2008,the area of cultivated land,woodland,water,construction land showed an increasing trend,the area of grassland changed little,while the unused area decreased significantly in2015.Thirdly,based on the multi-objective optimization,land ecological suitability assessment,land ecological security evaluation results and the city and mineral resources general plan,the ecological security pattern is built following the land use type adjustment principles under both ecological security and economic security scenarios.The adjustment results of cultivated land,ecological land(woodland and grassland)and natural reserve(unused land)under ecological security scenario showed that the cultivated land expands,mainly distributing along the rivers,lakes and reservoirs where the water conditions are favorable and at the peripheries of towns and villages.Woodland,whose area increased significantly,is mainly distributed in the northern part of Dalad Banner and the eastern part of Jungar Banner.The grassland,the dominant land-cover type,increases slightly,and it covers almost the whole study area except Kubuqi Desert and Mu Us Sandland(sparsely distributed among the two deserts).Unused land lessens in large amounts,and it is mainly distributed in Kubuqi Desert located in Hanggin Banner and Mu Us Sandland situated in Uxin Banner and Otog Banner.The adjustment results of construction land and mining area under economic security scenario mainly reflected in the increase in construction land which mainly derives from the expansion of key developing towns and the expansion of encouraging mining areas,Taking both the quantity optimization and spatial configuration into account makes the results more close to reality and bears great implications to land resources management and ecological security improvement.All findings would be useful for the researchers and local authorities,allowing it to be used as a reference for the study of land use planning or supporting land resources management.

Key Words:land use;ecological suitability;multi-objective optimization;ecological security pattern;Ordos

近几十年,随着全球人地矛盾的日趋尖锐,人们越来越重视土地资源的生态效益,通过构建区域土地利用生态安全格局来改善区域生态安全状况成为国内外研究的热点[1-2]。土地利用生态安全格局是针对区域生态环境问题,以生态、社会和经济效益最优为目标,对区域内的各种自然和人文因素进行设计、组合与布局,得到由点、线、面、网组成的多目标、多层次、多类别的空间配置方案,以维持生态系统结构和过程的完整性,实现土地资源可持续利用[3]。土地利用生态安全格局构建能够将生态系统管理对策落实到空间地域上,成为解决干旱区诸如水土流失、荒漠化等生态环境问题的重要途径[4]。

目前,区域生态安全格局优化的理论和方法尚处在探索阶段[5]。欧美学者主要从土地利用优化配置[6-7]和景观生态规划[8-9]两种途径进行相关研究,实质都是通过优化景观生态格局来构建区域生态安全格局。一般来说,景观格局优化就是在综合理解景观格局、功能和生态过程相互作用的基础上,通过调整优化各种景观类型在空间上和数量上的分布格局,使其产生最大景观生态效益,实现区域可持续发展[10]。近年来,在土地生态适宜性和区域土地利用限制条件分析的基础上进行线性宏观规划成了景观格局优化的主要思路。景观格局优化主要包括数量结构优化、空间格局优化和综合优化[3]。其中,数量结构优化的方法如最优化技术法[11]和系统动力学模型[12]等;空间格局优化如基于区域经济空间结构理论的土地利用格局优化模型[13]、基于生态学理论的景观格局优化模型[14-15]和元胞自动机模型[16]等;综合优化以CLUE-S模型[17]和集成模型[18-19]具有代表性。由于土地利用生态安全格局的构建内容涉及多学科、多尺度和多层次的特点,加之目标的多元性和综合性,现有的模型方法在解决特定问题上均具有一定的局限性,因此,多种模型的集成成为一条有效途径。

鄂尔多斯市位于温带草原与荒漠的过渡地带,属于典型的农牧交错区。近年来,一方面自然资源富集,经济飞速发展;另一方面,由于各种自然和人文要素具有过渡和波动的特点,生态环境具有脆弱性和敏感性,表现为沙漠化加剧,可利用土地锐减;草地退化严重,承载力急剧下降;生态环境敏感,自然灾害频繁[20-24]。脆弱的生态环境与快速发展的社会经济之间的矛盾日益尖锐。土地利用生态安全格局的构建能够有效协调经济发展和环境保护之间的矛盾,在保护环境的同时实现经济效益的最大化。本文综合水土资源、土地产品需

求、社会经济发展条件、未来发展目标和当前生态环境问题约束等条件,以生态和社会效益最大化为目标,借助多目标优化模型实现研究区土地数量结构优化;其次,基于土地数量结构优化结果、土地生态适宜性评价、土地利用生态安全评价和区域相关规划成果等,构建了研究区土地利用生态安全格局。研究集成了不同方法的优点,既考虑了数量优化,又考虑了空间配置,使结果更加贴近现实。本研究不仅能为鄂尔多斯市土地资源和生态系统管理提供科学依据,而且其政策启示对其他干旱区和生态脆弱区具有指导意义。

1研究区与数据来源

1.1研究区

鄂尔多斯市是我国半干旱地区一个相对独立的自然地理单元[25],位于黄河与长城的环抱之中,地理坐标为106?42'—111?27'E、37?35'—40?51'N。属典型的温带大陆性气候,年降水量仅为170—350mm,年蒸发力高达2000—3000mm。地形西高东低,平均海拔在1000—1500m之间,西部为波状高原区,属典型的荒漠草原,东部为丘陵沟壑水土流失区和砒砂岩裸露区,北部为黄河冲积平原,中部为毛乌素沙地和库布其沙漠,总面积为8.67万km2[26]。境内自然资源富集,煤炭探明储量约占全国的1/6,天然气探明储量约占全国的1/3,羊绒制品产量约占全国的1/3,素有“地下煤海”、“世界羊绒产业中心”等美誉。近年来,鄂尔多斯市与黄河北岸的呼和浩特市、包头市形成了内蒙经济发展最为活跃的“金三角”。

1.2数据来源

土地覆被数据基于2008年Landsat TM5遥感影像。在实地调研中利用GPS定点并建立各种土地利用类型的解译标志,在ERDAS8.3软件平台下对影像进行几何校正并参考解译标志对2008年影像进行人机交互式目视解译。借助野外采样点、植被类型图、地形图、1988年和2000年土地利用矢量数据等来选择随机样点,并与相应的分类结果进行比较,分类精度达到标准(大于70%)。另外,还有鄂尔多斯植被类型图(1?100万)[26]、土壤类型分布图和土壤侵蚀类型图(1?100万)[27];DEM数据来自美国马里兰大学全球土地覆被数据库(分辨率为90m?90m);鄂尔多斯1960—2007年气象数据来自国家气象局;水文水资源数据来自鄂尔多斯市2008年水资源公报和《伊克昭盟志》(第一册)[26]。社会经济统计数据来自鄂尔多斯市统计年鉴(1978—2008);此外,还有来源于鄂尔多斯市国土局、林业局、农牧业局及环保局的相关资料。

2土地生态适宜性评价

土地类型满足土地利用方式生态要求的程度称为土地生态适宜性[28]。土地生态适宜性评价是土地利用优化配置空间定位的前提。自FAO于1976年颁布《土地评价纲要》以来,土地适宜性评价不断向精确化、综合化和动态化的方向发展,GIS多目标决策和人工智能建模等技术方法得到广泛运用[29-30]。

2.1土地利用类型与评价系统

根据研究区土地利用状况,选择耕地、林地和草地3种用地类型。评价系统采用土地适宜类、土地适宜等和土地限制型三级制。将土地分为3个适宜类:宜耕、宜林和宜草;依据适宜性程度分为4等,即高度适宜、中度适宜、临界适宜和不适宜;在土地适宜等内按其限制因素和限制等级来进一步划分土地限制型。选取坡度、土壤类型、土壤有机质、水资源和土壤侵蚀性5个因子作为诊断指标建立评价标准(表1)。

表1坡度指标的分级标准

Table1The ranks of slope index

限制因素Limiting factor

分级标准

Grading standard/(?)

适宜等Suitability grades

宜耕地Cultivated land宜林地Woodland宜草地Grassland

坡度Slope<7高度适宜高度适宜高度适宜7—15中度适宜高度适宜高度适宜

15—25临界适宜中度适宜中度适宜

25—30不适宜中度适宜临界适宜

>30不适宜临界适宜不适宜7576

21期蒙吉军等:鄂尔多斯市土地利用生态安全格局构建

2.2评价流程

土地评价常见的方法有经验法、限制因子法和综合指数法等

[28]

。本文采用限制因子法来对各评价因子

进行综合。具体过程如下:①将各评价因子图层转化为30m ?30m 栅格,

以栅格为基本单元分别针对耕地、林地和草地进行适宜性评价;②将坡度、土壤类型和土壤有机质含量图层进行叠加,以每一图层对应栅格的最大值作为各种用地类型的适宜性等级

,“1”表示高度适宜,“2”表示中度适宜,“3”表示临界适宜,“4”表示不适宜;③水资源是干旱区农业用地的主要限制条件,距离水源近的地方往往具有发展农牧业的优良条件。借助Arc GIS ,在初始评价结果的基础上将距离河流、淡水湖泊和水库小于2000m 的区域设置为高度适宜的耕地、林地和草地。④将上述评价结果与土壤侵蚀图层叠加,如果土壤侵蚀因子对某种土地利用类型不适宜,则该栅格设定为不适宜;如果土壤侵蚀因子对某种土地利用类型适宜,则该栅格保持原评价结果不变。2.3

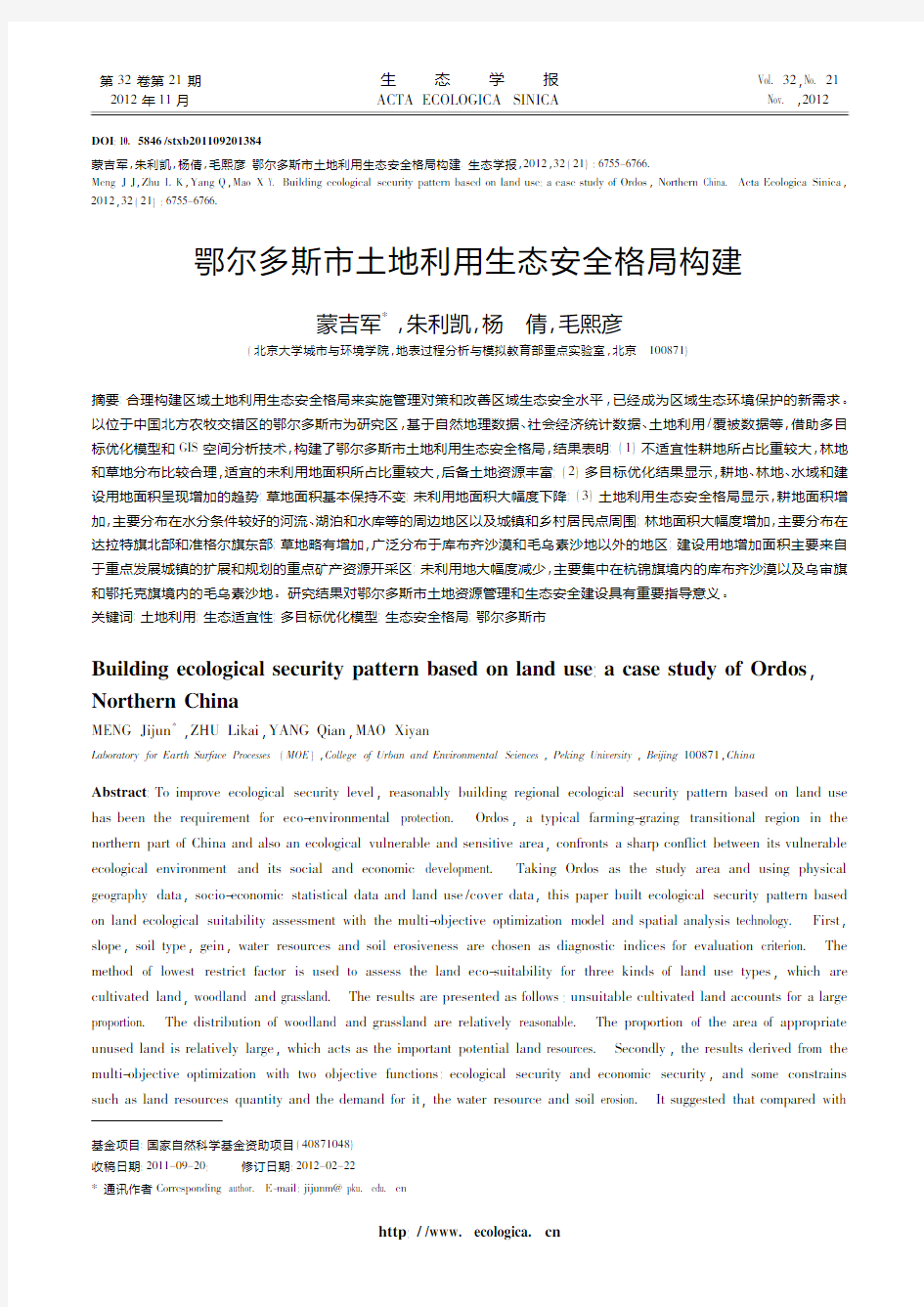

结果与分析

评价结果如图1。可以看出,高度适宜和中度适宜的耕地分别占研究区总面积的24.95%和1.95%,主要分布在沿黄河冲积平原、

无定河流域以及准格尔旗、达拉特旗、东胜区、伊金霍洛旗等水分条件好的沟谷阶地,具有较好的排灌条件,较深厚的土层和较高的肥力水平。高度适宜和中度适宜的林地分别占研究区总面积的30.00%和20.41%,主要分布在沿黄河冲积平原的沙化土地带和鄂尔多斯高原地区的沟谷或坡地以及毛乌素沙地和库布齐沙漠中的甸子地上,

具有一定的水分条件,土层比较深厚,肥力水平一般。高度适宜和中度适宜的草地分别占研究区总面积的33.17%和38.21%,主要分布在鄂尔多斯市波状高原、丘陵沟壑以及沿黄河平原区

。

图1鄂尔多斯市2008年耕地、林地、草地生态适宜性评价图

Fig.1

Ecological suitability map of cultivated land ,woodland and grassland of Ordos in 2008

将高度适宜和中度适宜的图斑视为土地利用合理,临界适宜和不适宜的图斑视为土地利用不合理,据此

判断2008年土地利用的合理性。2008年耕地面积为2692.84km 2

,占总面积的3.15%。其中,

56.13%利用合理,43.87%利用不合理的部分应当进行调整。林地面积为3789.80km 2,占总面积的4.48%。其中,

77.91%为高度和中度适宜,分布较为合理。草地总面积为55988.88km 2

,占总面积的65.38%。其中,

78.91%的草地利用较合理。未利用地总面积为20894.25km 2,占总面积的24.46%。其中,适宜性土地占45.48%,是研究区重要的后备土地资源。3

土地利用数量结构优化

土地利用数量结构优化是为了实现一定的社会、经济和生态目标最优化,根据政策法律、计划规划和土地供需等,利用一定的管理手段和技术,对区域土地资源进行利用方式、数量结构和综合效益等的优化,以不断提高土地系统的功能[31]

。多目标优化模型是常用的方法。

3.1多目标优化3.1.1

决策变量

根据研究目标、研究区现状及数据可获取情况,选取耕地(x 1)、林地(x 2)、草地(x 3);水域(x 4)、建设用

8576生态学报32卷

地(x 5)和未利用地(x 6)6个变量作为决策变量。3.1.3

目标函数(1)经济发展目标

利用有限的土地资源尽可能生产较多产品和提供更多服务是数量结构优化的主要目标。经济发展目标可表示为:

f 1=max (LAP )

(1)LAP =

∑6

i =1

c i x i (2)

式中,

LAP 为研究区各种土地利用类型的经济总产值;c i 为第i 类土地利用类型的单位产值系数,x i 为用地类型。不同土地利用类型单位面积经济产值存在差异。产值系数通过2008年工业和农林牧渔总产值与相应用地面积的比值来计算,考虑到模型计算的需要,未利用地的系数取值为1。经济产值目标函数可表示为:

f 1=121.5x 1+7.6x 2+5.8x 3+2.2x 4+6413.3x 5+x 6

(3)

(2)生态安全目标

区域生态安全是指在一定时空范围内,土地系统能够保持其结构和功能不受威胁或者少受威胁的健康状态,

并能够为人类社会经济可持续发展提供产品和服务,从而维持土地系统的长期协调发展[32]

。生态安全目

标要求研究区生态安全指数达到最大,目标函数可表示为:

f 2=max (TESI )

(4)TESI =

∑6

i =1

ESI i x i (5)

式中,

TESI 表示区域各种土地利用类型的生态安全指数总和;ESI i 表示研究区不同土地利用类型的平均生态安全指数,基于蒙吉军等的评价结果[32]

。生态安全目标函数可表示为:

f 2=59.7x 1+64.3x 2+65.5x 3+66.3x 4+61.9x 5+62.1x 6

(6)

3.1.3

约束条件

(1)总面积约束和非负约束

研究区6个决策变量总和为86752km 2

,且各决策变量的取值大于零。

(2)耕地(x 1)约束

采用最小人均耕地面积确定未来耕地的最低需求量

[33]

。研究区最小人均耕地面积为0.1922hm 2。对研

究区1978—2009年人口进行自相关分析,

建立一阶自回归模型,预测得到2015年人口数量为161.927万,计算出2015年耕地的最低需求量为3112.97km 2

。另外,根据土地生态适宜性评价结果,耕地总面积不超过宜耕性为中、高度适宜的耕地面积和宜耕性为高度适宜的未利用地面积之和(4888.15km 2)。

(3)林地(x 2)约束

研究区是我国沙漠化和水土流失较为严重的地区之一。2015年林地面积大于现状林地面积(3888.14km 2)。根据林地生态适宜性评价结果,林地面积应小于现状林地与宜林性为高度和中度适宜的未利用地面

积之和(8674.60km 2

)。

(4)草地(x 3)约束

根据2002年草地资源调查数据,暖季羊单位需草地量为14.21?666.7m 2

/羊单位①。通过研究区牛羊肉

总产量、肉类消费量及人口预测,

2015年牧草需求面积应大于25566.95km 2。根据草地生态适宜性评价结果,草地面积不应该超过现有草地面积与宜草性为高度、中度和临界适宜的未利用地之和(59648km 2

)。

(5)建设用地(x 5)约束

9

57621期蒙吉军等:鄂尔多斯市土地利用生态安全格局构建①

内蒙古草原勘察设计院.鄂尔多斯市草地资源调查数据.2002

由于研究区人口密度相对较小,近期内人均建设用地保持2008年现状水平,

2015年建设用地面积需求为1222.91km 2。《鄂尔多斯市城市总体规划(2008—2020)》

①中城镇规划总面积为2234km 2。(6)未利用地(x 6)约束

风沙区、水土流失区和干旱硬梁区(总面积为21044.28km 2

)是生态建设的重点。近年来通过各种工程

措施,未利用地将呈现减少的趋势。根据土地生态适宜性评价结果,在目前技术水平下,不适宜耕地、林地和

草地的未利用地(11391.73km 2

)无法进行利用。

(7)水资源约束

研究区年可以利用水资源量为36.6亿m 3。2008年,农田灌溉用水量12.0086亿m 3

,林果灌溉用水量为0.2225亿m 3,牲畜用水量为0.9459亿m 3

,工业用水、城镇公共用水、居民生活用水和生态环境用水总量为

3.7534亿m 3②,进一步可计算出不同土地利用类型的单位面积用水量,水资源约束可用不等式表示为:

423978.59x 1+5722.53x 2+1667.90x 3+338788.15x 5≤3660000000

(7)

(8)土壤侵蚀约束

土壤侵蚀降低到可接受水平是保障流域生态安全和建立土地利用生态安全格局的首要任务。各种土地利用类型的土壤侵蚀模数不同,根据周平等的研究结果[34]

,参考水利部批准的土壤侵蚀分类分级标准

(SL 190—2007),将研究区平均土壤侵蚀等级控制在微度和轻度,即区域平均土壤侵蚀模数应小于1500t /

(km 2·a )。因此,土壤侵蚀约束条件用不等式表示为:

1306.74x 1+2861.60x 2+1238.36x 3+832.31x 4+1059.79x 5+679.74x 6≤1.3012?108

(8)

3.1.4

多目标优化模型求解

采用效用最优化模型来寻求目标达到最大值时的可行解,可行解应满足下列目标:

max (w 1∑6i =1

αi x i +w 2∑6i =1

βi x i )

(9)

式中,

w 1、w 2分别表示经济安全目标和生态安全目标的权重;αi 和βi 分别为标准化后各种用地类型的产值系数和生态安全系数。

具体求解过程:

(1)采用专家咨询法确定与经济安全目标和生态安全目标相应的权重:w 1=0.5,w 2=0.5;

(2)由于各目标量纲不同,采用极差标准化对各目标用地类型系数进行归一化处理,便于各目标的综合;(3)借助MATLAB 优化工具箱(Optimization Toolbox )编写程序求解多目标优化模型,最终得到合适的非劣性解。3.2

结果与分析

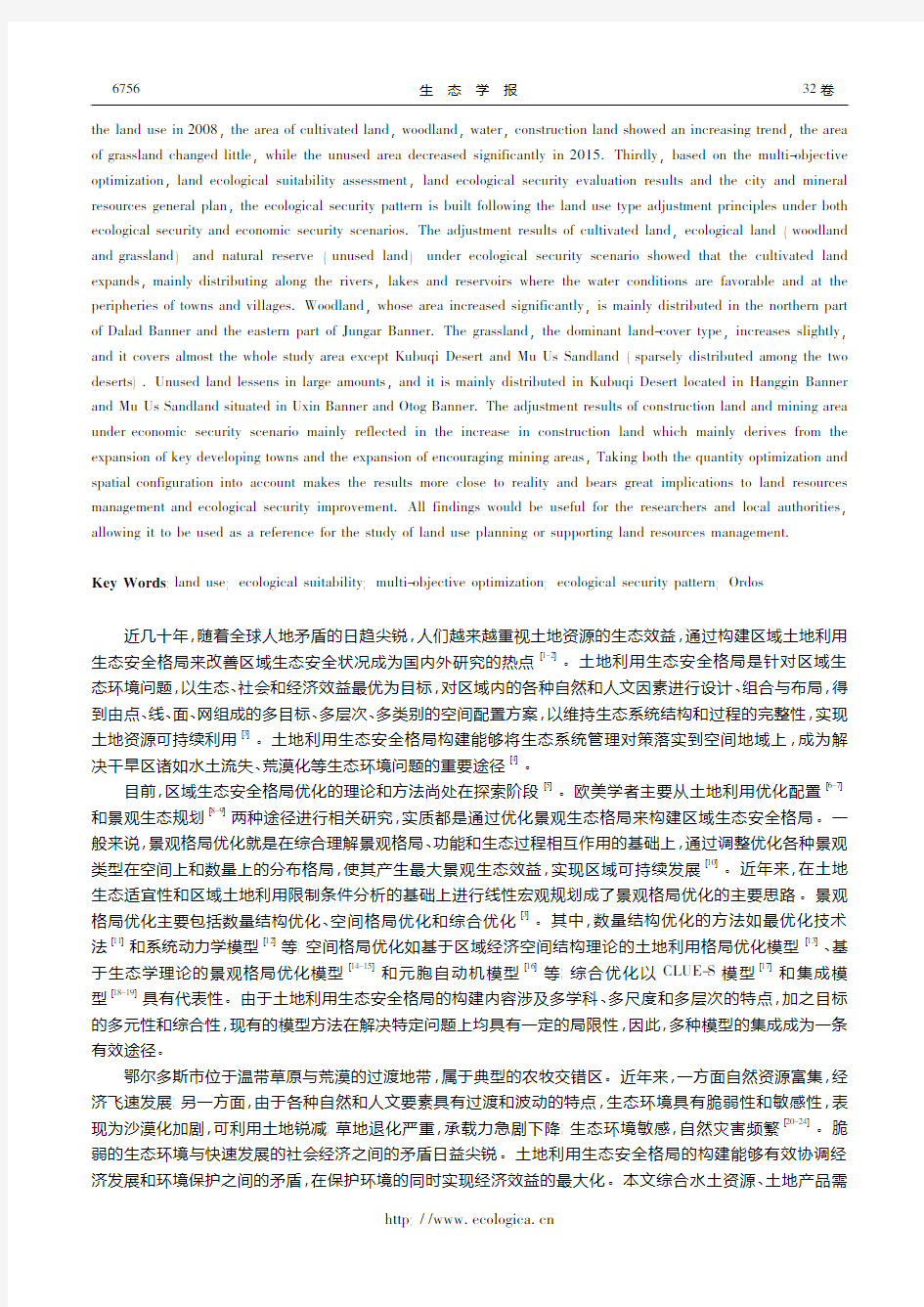

从图2可以看出,与2008年土地利用现状相比,2015年耕地、林地、水域和建设用地呈现增加趋势,分别增加了36.29%、

105.83%、287.69%和101.64%。其中,水域面积增加较多,一方面可能是由于水域的生态安全值较高,另一方面是由于缺乏对水域面积的约束条件。草地面积基本保持不变。未利用地面积呈现大幅度下降趋势,减少了45.87%,说明了未来土地利用格局的调整主要来自对未利用地的开发利用。优化后的土地利用数量结构在经济和生态方面均有明显改善。经济产值由2008年的783亿元上升到1521亿元,增长率为94.18%。优化后,土地生态安全水平呈现增加趋势,平均生态安全指数由2008年的64.39提高到64.64。水资源利用均有所增加,这与消耗水资源较多的耕地、林地和建设用地面积的增加有关。土壤侵蚀量较2008年也有所增加,

这与土壤侵蚀模数较大的耕地和林地大面积增加有关。然而,水资源消耗量和土壤侵蚀总量满足约束条件,处于可接受水平之内。

0676生态学报32卷

①②

http ://www.ordosgh.gov.cn /

鄂尔多斯市水利局.2008年度水资源公报,

2009

图2

鄂尔多斯市2015年土地利用优化面积和2008年土地利用现状面积比较Fig.2

Current land use (2008)and optimal land use (2015)

areas in Ordos

4土地利用生态安全格局构建

“安全格局”概念是在土地利用优化研究的基础上,在

全球环境变化、资源枯竭和生物多样性丧失的大背景下提出的

[35]

。本研究以多目标优化、土地生态适宜性评价、区

域土地生态安全评价[32]

和城市与矿产资源总体规划为依

据,在生态安全和经济安全两种情景下,遵循建立的土地利用类型调整原则,借助Arc GIS 空间分析技术,构建土地利用生态安全格局。4.1调整原则

4.1.1

生态安全情景下土地利用格局调整原则(1)耕地调整原则

基于土地生态适宜性评价结果,现状为耕地、适宜性为高度或中度的图斑保持耕地属性不变。现状为耕地、

宜耕性为临界适宜或不适宜的图斑调整为生态用地,当该图斑宜林性为高度或中度适宜时,则退耕还林;当该图斑宜林性为临界适宜或不适宜时,则退耕还草。现状为未利用地,宜耕性为高度适宜时则调整为耕地。上述调整后,如耕地面积仍然小于优化面积,则将现状为未利用地且宜耕性为中度适宜的图斑调整为耕地。

(2)林地调整原则

现状为林地的图斑保持属性不变。现状为耕地、宜耕性为临界适宜和不适宜的图斑,宜林性为中度或高度适宜,则转化为林地。现状为未利用地、宜耕性为临界适宜或不适宜,宜林性为高度适宜的图斑调整为林地。现状为未利用地、

宜耕性为临界适宜或不适宜、宜林性为中度适宜、宜草性为中度、临界适宜或不适宜的图斑,转化为林地。现状为未利用地、宜耕性为中度适宜、宜林性为高度适宜的图斑,如果耕地调整后的面积已大于优化面积,则转化为林地。现状为未利用地、宜耕性为中度适宜、宜林性为高度适宜、宜草性为中度、临界适宜或不适宜的图斑,如果耕地调整后的面积已大于优化面积,则转化为林地。

(3)草地调整原则

基于生态用地保持不变的原则,对于现状为草地的图斑,保持其属性不变。现状为耕地、宜耕性为临界适宜或不适宜、宜林性为临界适宜或不适宜的图斑,则退耕还草。现状为未利用地、宜耕性为临界适宜或不适宜、宜林性为临界或不适宜、适宜草地的图斑,将其调整为草地。现状为未利用地、宜耕性为临界适宜或不适宜、宜林性为中度适宜、适宜草地的图斑,如果林地面积满足优化面积,则将其调整为草地。现状为未利用地,宜耕性为中度,宜林性为中度、宜草性为高度的图斑,当耕地满足优化面积时,则调整为草地。现状为未利用地、宜耕性为中度适宜、宜林性为中度适宜、宜草性为中度适宜,如果耕地和林地已经满足优化面积,则调整为草地。4.1.2

经济安全情景下土地利用格局调整原则

土地经济安全是落实地区中长期经济社会发展战略的根本保证[36]

。按照供给制约需求和节约集约原

则,在保障重大基础设施建设的前提下,对非农用地增长速度与规模加以控制。

(1)城镇建设用地调整原则

依据《鄂尔多斯市城市总体规划(2008—2020)》中确定的“一主两副十五镇,四条优化发展走廊”的城镇体系结构,根据各城镇规模,对各城镇中心作不同距离(10km 、15km 、20km )的缓冲区,对缓冲区内的土地利用类型按照如下原则进行调整:现状为建设用地,保持土地利用图斑属性不变;现状为未利用地、宜耕性为临界或不适宜、宜林性为临界或不适宜、宜草性为临界或不适宜的图斑,如果生态安全水平为临界安全或安全,则调整为建设用地;现状为未利用地、宜耕性为临界或不适宜、宜林性为临界或不适宜、宜草性为中度适宜的图斑,如果建设用地面积未满足优化面积且图斑为安全或临界安全水平,则调整为建设用地;现状为草地、宜草性为不适宜的图斑,如果建设用地未满足优化面积且图斑为临界安全或安全水平,则调整为建设用地;现状

1

67621期蒙吉军等:鄂尔多斯市土地利用生态安全格局构建

为草地、宜草性为临界适宜的图斑,如果建设用地未满足优化面积且图斑为临界安全或安全水平,则调整为建设用地,直到满足优化面积为止(图3)

。

图3

经济安全情景下重点城镇土地利用格局

Fig.3

Land-use pattern of key cities and townships under the scenario of economic security

(2)工矿用地调整原则

依据

《鄂尔多斯市矿产资源总体规划(2008—2020)》①,针对大面积的煤炭和天然气开采和规划区,根据矿产资源特征、开发利用现状等,将开采规划区分为重点开采区、鼓励开采区、限制开采区、禁止开采区及矿产资源储备区五种类型。对资源禀赋高且开采条件好,区内基础设施完善,与其他产业相配套并采取了一定生态环境保护措施的地区,应当作为重点开发区或鼓励开发区;对于生态环境、历史文物、名胜古迹等保护区,重要城镇及基础设施等,应当设立为禁止开采区。4.2

构建步骤

(1)将2008年土地利用现状图分别与耕地、林地和草地适宜性评价图层叠加,识别出不同土地利用图斑现状和对3种土地利用类型的适宜性特征。将叠加后的3个图层进行进一步叠加,

新图层的图斑具有土地利用现状属性、耕地适宜性、林地适宜性和草地适宜性的属性信息,按照先前建立的耕地和生态用地调整原则,借助Arc GIS 对上述图斑属性进行重分类即得到生态安全情景下的土地利用格局(图4)。

(2)对重点规划城镇作10、15km 和20km 不等距离的缓冲区,然后用各个乡镇的缓冲区对生态安全情景下的土地利用格局和2008年鄂尔多斯市土地生态安全图层

[32]

进行掩膜裁切,将裁切的各城镇两个图层进行

叠加。叠加后新图层的图斑具有现状地类、耕地、林地和草地适宜性特征和生态安全水平属性信息。按照先前建立的建设用地调整原则,借助Arc GIS 对图斑进行重分类得到相关城镇土地利用格局。采矿区主要通过对鄂尔多斯市矿产资源分布图、

开发利用现状图进行数字化得到,并将其转化为栅格图层便于进行叠加分析。(3)将经济安全情景下各重点规划城镇土地利用格局和主要开采区镶嵌到生态安全情景下的土地利用格局中,

得到鄂尔多斯市土地利用生态安全格局(图5)。2676生态学报32卷

①由鄂尔多斯市国土资源局提供

图4

生态安全情景下鄂尔多斯市土地利用格局

Fig.4Land-use pattern of Ordos under the scenario of ecological

security

图5鄂尔多斯市土地利用生态安全格局图

Fig.5

The map of land use ecological security pattern in Ordos

4.3结果与分析

不同情景下鄂尔多斯市土地利用数量结构如表2。其中,

最终空间优化面积是在生态安全情景基础上,对建设用地和主要采矿区进行综合布局调整的结果。

表2

不同情景下鄂尔多斯市土地利用数量结构/km 2

Table 2

The quantitative structure of land use types in Ordos under different scenarios

土地利用类型

Land use pattern 2008年面积Area in 2008多目标优化面积

Area of multi-objective optimization

生态安全情景

Scenario of ecological security 优化面积Optimized area 变化率Change rate /%

最终空间优化面积Area of final spacial

optimization 耕地Cultivated land 2832.743860.784468.8157.764397.21林地Woodland 3888.828004.508272.49112.727811.13草地Grassland 56670.7556610.7358972.554.0656371.25水域Water body 1199.494650.271199.490.001199.49建设用地1107.93

2234.00

1107.93

0.00

建设用地1646.93Construction land 主要采矿区2882.74

未利用地unused land

21045.27

11391.73

11392.17

-45.87

11352.78

(1)生态安全情景下土地利用格局

从表2和图4可以看出,不同用地类型的数量变化程度与空间分布都存在差异。耕地面积呈现上升趋势,

比2008年增长了57.76%。耕地主要分布在北部的黄河沿岸平原地区,西部草原区都斯图河流域,北部的十大孔兑流域下游平原区,南部的无定河流域以及中部地区水库和淡水湖泊的周边地区。林地面积增长了112.72%。林地主要分布在达拉特旗北部沿河地区,薛家湾镇西部地区,研究区东南部以及各城镇周围地区等。草地面积略有增加,

约4.06%。草地主要分布在杭锦旗南部、鄂托克旗和鄂托克前旗大部分以及研究区东北部水土流失严重的丘陵沟壑区。未利用地呈现减少趋势,减少幅度为45.87%,主要分布在北部杭锦旗境内的库布齐沙漠、乌审旗北部和鄂托克旗东南部的毛乌素沙地。

(2)经济安全情景下土地利用格局

与生态安全情景下的土地利用格局相比,经济安全情景下土地利用格局调整最显著的特点在于重点规划

城镇建设用地面积增加和重点、鼓励采矿区的增加(图5)。建设用地的面积为1646.93km 2

,新增建设用地主

3

67621期蒙吉军等:鄂尔多斯市土地利用生态安全格局构建

4676生态学报32卷

要分布在东胜片区、康阿片区、树林召镇、薛家湾镇、锡尼镇、乌兰镇、敖勒召其镇、嘎鲁图镇等重点规划和发展较快的乡镇。主要采矿区的面积为2882.74km2,主要分布在准格尔东部地区、东胜煤田万利矿区、东胜煤田弓家塔矿区小纳林沟—纳林陶亥一带、桌子山煤田、上海庙区、巴拉贡区、纳林河开采区等区域。由于建设用地和采矿区的占用,耕地、林地、草地和未利用地的面积略微下降。

5结论与讨论

5.1结论

(1)土地生态适宜性评价结果显示,高度和中度适宜耕地占现状耕地面积的56.13%,反映出部分耕地利用不合理,需要进行调整。高度和中度适宜的林地占现状林地面积的77.91%,表明林地利用相对比较合理,有少量林地需要加强保护。草地面积占研究区土地总面积的65.38%,其中高度和中度适宜的草地占现状草地面积的78.91%,表明研究区气候、土壤、水文等自然条件适宜于草地。未利用地中适宜性土地占45.48%,表明研究区有较大面积可调整的后备土地资源。

(2)基于研究区土地资源数量、土地资源需求、水资源供给、土壤侵蚀控制等约束条件,以经济安全和生态安全为目标,构建了多目标优化模型进行土地利用数量优化。与2008年土地利用现状相比,耕地、林地、水域和建设用地呈现增加趋势,草地面积基本保持不变,未利用地面积呈现大幅度下降趋势。优化后的土地利用数量结构在经济和生态方面均有明显改善,水资源利用和土壤侵蚀均控制在合理范围之内。

(3)依据土地生态适宜性评价结果、土地生态安全评价结果、城市与矿产资源总体规划,借助Arc GIS软件中空间分析技术对耕地、林地、草地、城镇建设用地和未利用地进行调整,建立了土地利用生态安全格局。结果表明:耕地呈现增加趋势,主要分布在黄河沿岸冲积平原区,水资源充足的河流、淡水湖泊和水库周边地区以及城镇和乡村居民点周围;林地大幅度增长,主要分布在达拉特旗北部、准格尔旗东部以及乡镇居民点的周边地区;草地略有增加,广泛分布于库布齐沙漠和毛乌素沙地以外的其他地区;未利用地大幅减少,分布在北部杭锦旗境内的库布齐沙漠和乌审旗和鄂托克旗境内的毛乌素沙地;建设用地增加主要用于重点规划城镇的扩展和矿产资源重点开采区。

5.2问题与讨论

(1)区域生态安全格局的生态安全标准量化问题仍是一项具有探索性的工作。如何通过目标函数或约束条件的设定体现生态安全的目标,如何在深入理解景观格局、过程与功能相互关系的基础上,确定生态过程的一系列阈值和安全层次,是今后研究的一个重点。区域生态安全研究的对象具有特定性和针对性,不同区域或者同一区域不同时期标准也有不同,需要对区域生态安全现状进行综合定位,有针对性地提出生态安全目标。

(2)土地利用生态安全格局构建,不仅要求土地利用数量结构的优化,也需要对土地利用空间结构进行调整。同时,土地利用生态安全格局涉及的因素多,既有小尺度生态过程,又有区域尺度的社会经济过程,由于没有一种通用的模型方法,因此根据实际问题进行多种模型的有机集成和灵活运用是构建土地利用生态安全格局的有效方法。

(3)土地利用生态安全格局是使区域能够维持在生态安全水平上的土地利用格局,可以为土地资源管理和生态系统管理提供指导,但本身不具有城市或区域规划功能。

References:

[1]Yu F,Li X B,Wang H,Yu H J.Land use change and eco-security assessment of huangfuchuan watershed.Acta Geographica Sinica,2006,61(6):645-653.

[2]Shi P J,Wang J A,Feng W L,Ye T,Ge Y,Chen J,Liu J.Response of eco-environmental security to land use/cover changes and adjustment of land use policy and pattern in China.Advances in Earth Science,2006,21(2):111-119.

[3]Liu Y,Meng J J,Zhu L K.Progress in the research on regional ecological security pattern.Acta Ecologica Sinica,2010,30(24):6980-6989.[4]Reynolds J F,Smith D M S,Lambin E F,Turner B L II,Mortimore M,Batterbury S P J,Downing T E,Dowlatabadi H,Fernández R J,Herrick J E,Huber-Sannwald E,Jiang H,Leemans R,Lynam T,Maestre F T,Ayarza M,Walker B.Global desertification:building a science for dryland

development.Science ,2007,316(5826):847-851.

[5]Han W Q ,Chang Y ,Hu Y M ,Li X Z ,Bu R C.Research advance in landscape pattern optimization.Chinese Journal of Ecology ,2005,24(12):

1487-1492.

[6]Reshmidevi T V ,Eldho T I ,Jana R.A GIS-integrated fuzzy rule-based inference system for land suitability evaluation in agricultural watersheds.

Agricultural Systems ,

2009,101(1/2):101-109.[7]

Nidumolu U B ,van Keulen H ,Lubbers M ,Mapfumo A.Combining interactive multiple goal linear programming with an inter-stakeholder communication matrix to generate land use options.Environmental Modelling and Software ,2007,22(1):73-83.

[8]Bolliger J ,Lischke H ,Green D G.Simulating the spatial and temporal dynamics of landscapes using generic and complex models.Ecological

Complexity ,2005,2(2):107-116.

[9]

Schr dera B ,Seppelt R.Analysis of pattern-process interactions based on landscape models-Overview ,general concepts ,and methodological issues.Ecological Modelling ,2006,199(4):505-516.

[10]Yue D P ,Wang J P ,Liu Y B ,Li H L ,Xie H C ,Wang D M.Landscape pattern optimization based on RS and GIS in northwest of Beijing.Acta

Geographica Sinica ,2007,62(11):1123-1231.

[11]Sarker R A ,Quaddus M A.Modelling a nationwide crop planning problem using a multiple criteria decision making tool.Computer and Industrial

Engineering ,2002,42(2/4):541-553.

[12]He C Y ,Shi P J ,Li J G ,Pan Y Z ,Chen J.Scenarios simulation land use change in the northern China by system dynamic model.Acta

Geographica Sinica ,

2004,59(4):599-607.[13]Guo T Y ,Xu Y ,Ma G X ,Wang Z Q.A review of the theories and methods for regional economic spatial structure.Progress in Geography ,2009,

28(1):111-118.

[14]Yu K J.Landscape ecological security patterns in biological conservation.Acta Ecologica Sinica ,1999,19(1):8-15.

[15]Yu K J ,Li H L ,Li D H ,Qiao Q ,Xi X S.National scale ecological security pattern.Acta Ecologica Sinica ,2009,29(10):5163-5175.[16]Liu X P ,Li X ,Peng X J.Niche-based cellular automata for sustainable land use planning.Acta Ecologica Sinica ,2007,27(6):2391-2402.[17]Duan Z Q ,Verburg P H ,Zhang F R ,Yu Z R.Construction of a land-use change simulation model and its application in Haidian district ,Beijing.

Acta Geographica Sinica ,2004,59(6):1037-1047.

[18]He C Y ,Shi P J ,Chen J ,Pan Y Z ,Li X B ,Li J ,Li Y C ,Li J G.Land use scene model based on system dynamics model and CA model.

Science in China Ser.D Earth Sciences ,2005,35(5):464-473.

[19]Zhang Y ,Zhang H Q ,Ni D Y.Design and implementation of the agricultural land use optimal allocation system.Resources Science ,2009,31

(12):2055-2064.

[20]Cheng X L ,An S Q ,Qin P ,Liu S R.The heterogeneity in spatial distribution of the above-ground biomass in the degraded grasslands in Ordos.

Acta Ecologica Sinica ,2003,23(8):1526-1532.

[21]Jia B Q ,Gao Z G ,Zhang H Q ,Ci L J.The quantitative analysis of effect factors on sandy desertification in Ordos plateau.Scientia Silvae Sinicae ,

2003,39(6):15-20.

[22]Jiang L H ,Wang J Z ,Zheng Y R ,Hu Y Q ,Sun S F.Regeneration of the degenerated ecosystems and the regional social-economic development in

the Ordos plateau.Arid Zone Research ,

2004,21(2):144-149.[23]Luo H J ,Bai H L ,Fang X Q ,Wang W J ,Li Z H ,Shen W M ,Xiong W C ,Zhang F.Ecosystem change and assessment of ecotone between

agriculture and animal husbandry regions in north China in the last fifteen years-A case study of Ordos prefecture ,Inner Mongolia.Arid Land Geography ,

2007,30(4):474-481.[24]Ma J H ,Cai D H ,Xiao T.Qualified evaluating on the remote sensing of desertification-A case study of the Erdos region.Journal of Lanzhou

University :Natural Sciences ,

2007,43(4):1-6.[25]Shi P J.Theory and Practice of Research on the Evolution of Geographical Environment-Research on the Evolution of Geographical Environment in

Ordos Since Late Quaternary.Beijing :Science Press ,1991.

[26]Local Chronicles Compilation Committee of Ih Ju League.Ih Ju League Chronicles.Beijing :Modern Press ,1994.[27]Bereau of Soil General Survey of Ih Ju League.Soil of Ih Ju League.Hohhot :Inner Mongolia People's Press ,1989.[28]Meng J J.Land Evaluation and Land Management.Beijing :Science Press ,2011.

[29]Shi T G ,Zheng G Q ,Wang Z Y ,Wang L L.Progress in research on land suitability evaluation in China.Progress in Geography ,2007,26(2):

106-115.

[30]He Y B ,Chen Y Q ,Yang P ,Wu W B ,Yao Y M ,Li Z B.An overview and perspective of alien land suitability evaluation study based on GIS

technology.Progress in Geography ,2009,28(6):898-904.

[31]Luo D ,Xu Y Q ,Shao X M ,Wang J.Advances and prospects of spatial optimal allocation of land use.Progress in Geography ,2009,28(5):791-797.

[32]Meng J J ,Zhao C H ,Liu M D.Regional ecological security assessment based on land-use change-A case study in Ordos city.Journal of Natural

Resources ,

2011,26(4):578-590.5

67621期蒙吉军等:鄂尔多斯市土地利用生态安全格局构建

6676生态学报32卷

[33]Cai Y L,Fu Z Q,Dai E F.The minimum area per capita of cultivated land and its implication for the optimization of land resource allocation.Acta Geographica Sinica,2002,57(2):127-134.

[34]Zhou P,Meng J J.The temporal and spatial variability relationship of soil water erosion and land use type in Ordos during the period of1988—2000.Journal of Natural Resources,2009,24(10):1706-1717.

[35]Ma K M,Fu B B,Li X Y,Guan W B.The regional pattern for ecological security(RPES):the concept and theoretical basis.Acta Ecologica Sinica,2004,24(4):761-768.

[36]Chen B M,Zhou X P,Hu Y C,Wang X F.Land Resource Science.Beijing:Beijing Normal University Press,2008.

参考文献:

[1]喻锋,李晓兵,王宏,余弘婧.皇甫川流域土地利用变化与生态安全评价.地理学报,2006,61(6):645-653.

[2]史培军,王静爱,冯文利,叶涛,葛怡,陈婧,刘婧.中国土地利用/覆盖变化的生态环境安全响应与调控.地球科学进展,2006,21(2):111-119.

[3]刘洋,蒙吉军,朱利凯.区域生态安全格局研究进展.生态学报,2010,30(24):6980-6989.

[5]韩文权,常禹,胡远满,李秀珍,布仁仓.景观格局优化研究进展.生态学杂志,2005,24(12):1487-1492.

[10]岳德鹏,王计平,刘永兵,李海龙,谢怀慈,王冬梅.GIS与RS技术支持下的北京西北地区景观格局优化.地理学报,2007,62(11):1123-1231.

[12]何春阳,史培军,李景刚,潘耀忠,陈晋.中国北方未来土地利用变化情景模拟.地理学报,2004,59(4):599-607.

[13]郭腾云,徐勇,马国霞,王志强.区域经济空间结构理论与方法的回顾.地理科学进展,2009,28(1):111-118.

[14]俞孔坚.生物保护的景观生态安全格局.生态学报,1999,19(1):8-15.

[15]俞孔坚,李海龙,李迪华,乔青,奚雪松.国土尺度生态安全格局.生态学报,2009,29(10):5163-5175.

[16]刘小平,黎夏,彭晓鹃.“生态位”元胞自动机在土地可持续规划模型中的应用.生态学报,2007,27(6):2391-2402.

[17]段增强,Verburg P H,张凤荣,宇振荣.土地利用动态模拟模型的构建及其应用———以北京市海淀区为例.地理学报,2004,59(6):1037-1047.

[18]何春阳,史培军,陈晋,潘耀忠,李晓兵,李京,李月臣,李景刚.基于系统动力学模型和元胞自动机模型的土地利用情景模型研究.中国科学D辑,2005,35(5):464-473.

[19]张英,张红旗,倪东英.农业土地利用优化配置系统的研建.资源科学,2009,31(12):2055-2064.

[20]程晓莉,安树青,钦佩,刘世荣.鄂尔多斯草地退化过程中植被地上生物量空间分布的异质性.生态学报,2003,23(8):1526-1532.[21]贾宝全,高志刚,张红旗,慈龙骏.鄂尔多斯高原土地沙化过程中自然与人为因素的定量分析.林业科学,2003,39(6):15-20.[22]姜联合,王建中,郑元润,胡隐樵,孙菽芬.鄂尔多斯高原退化生态系统恢复与区域经济发展.干旱区研究,2004,21(2):144-149.[23]罗海江,白海玲,方修琦,王文杰,李增慧,申文明,熊文成,张峰.农牧交错带近十五年生态环境变化评价———以鄂尔多斯地区为例.干旱区地理,2007,30(4):474-481.

[24]马金辉,蔡迪花,肖桐.鄂尔多斯地区沙漠化遥感定量评价.兰州大学学报:自然科学版,2007,43(4):1-6.

[25]史培军.地理环境演变研究的理论与实践———鄂尔多斯地区晚第四纪以来地理环境演变研究.北京:科学出版社,1991.

[26]伊克昭盟地方志编纂委员会编.伊克昭盟志.北京:现代出版社,1994.

[27]伊克昭盟土壤普查办公室编著.伊克昭盟土壤.呼和浩特:内蒙古人民出版社,1989.

[28]蒙吉军.土地评价与管理.北京:科学出版社,2011.

[29]史同广,郑国强,王智勇,王林林.中国土地适宜性评价研究进展.地理科学进展,2007,26(2):106-115.

[30]何英彬,陈佑启,杨鹏,吴文斌,姚艳敏,李志斌.国外基于GIS土地适宜性评价研究进展及展望.地理科学进展,2009,28(6):898-904.

[31]罗鼎,许月卿,邵晓梅,王静.土地利用空间优化配置研究进展与展望.地理科学进展,2009,28(5):791-797.

[32]蒙吉军,赵春红,刘明达.基于土地利用变化的区域生态安全评价研究———以鄂尔多斯为例.自然资源学报,2011,26(4):578-590.[33]蔡运龙,傅泽强,戴尔阜.区域最小人均耕地面积与耕地资源调控.地理学报,2002,57(2):127-134.

[34]周平,蒙吉军.鄂尔多斯市1988—2000年土壤水力侵蚀与土地利用时空变化关系.自然资源学报,2009,24(10):1706-1717.

[35]马克明,傅伯杰,黎晓亚,关文彬.区域生态安全格局:概念与理论基础.生态学报,2004,24(4):761-768.

[36]陈百明,周小萍,胡业翠,王秀芬.土地资源学.北京:北京师范大学出版社,2008.

三峡库区土地生态安全监测与评价 1、三峡库区土地生态安全评价的意义及内容 1. 1三峡库区土地生态安全评价的目的与意义 土地是人类生存和发展的重要的物质基础和宝贵的自然资源之一。健康的土地生态功能是维系寂静安全和社会稳定的决定性因素,同时也关系到国家的政治安全、经济安全、国防安全和人民的生存安全。现如今,土地资源,人地矛盾日益突出,我国的土地利用强度不断增加,对土地的利用程度已经达到甚至超过区域土地的生态承载能力,导致区域内的生态环境逐渐恶化,生态安全成为一大严峻的挑战。 三峡水利工程作为我国重要的水利工程项目,对我国的生态环境、社会经济乃至政治的影响都极为重要,其建设在防洪、发电、航运等诸多方面都发挥了极大的作用,在世界上也引起了极大的关注。库区蓄水对三峡库区的生态环境发生了巨大的改变,使其现今的生态系统变得脆弱敏感,并且重庆三峡库区广泛分布的侏罗系砂泥岩互层中的泥岩层、二叠系炭质页岩夹煤层、志留系页岩等,抗腐强度低,易风化,雨水易软化、泥化,不仅水力侵蚀活跃,水土流失严重,而且易引发滑坡、崩塌和泥石流,产生了一系列重大的生态问题。同时加之人类不合理的生产、生活、土地利用方式将直接威胁水库安全运营的生态脆弱带,所以对三峡库区土地生态安全进行系统详细的评价并提出各生态问题的对策是十分必要的。 1.2.三峡库区土地生态安全评价的主要内容

所谓土地生态安全,其确切的含义还没有科学的界定。一般认为,是指一个国家或地区的生态环境资源状况不受或少受来自于资源和生态环境的制约于威胁的状态。生态安全包括两个方面:首先是生态系统自身的安全,即生态系统的自身结构没有遭到破坏:其次是生态系统对人类的安全,即生态系统能够满足人类生存和发展需要的功能不受损害。生态系统所能提供服务的质量和数量是生态安全的一个显性特征。当一个生态系统所提供服务的质量和数量出现异常时,表明该生态系统处于“不安全”状态。 对于土地资源生态安全而言,它研究区域乃至周边地区人们可持续发展促进经济、社会和自然生态的协调统一的目,是由土地自然生态安全、土地经济生态安全和土地社会生态安全三方面组成的安全复合体系。如果考虑到社会和经济对上述自然系统安全的影响,显然土地经济生态安全和社会生态安全构成了土地生态安全的动力和出发点,而土地自然生态安全构成了土地生态安全的基石和核心。因此对三峡库区土地生态安全评价,要分别从土地自然生态安全、土地经济生态安全和土地社会生态安全三个方面考虑,选取各自不同的评价影响因素,共同构成土地生态安全评价体系。在此基础上利用2009年和2010年三峡库区土地总面积、土地利用现状、人口、GDP等数据分别进行计算得出两个时期评价结果,分析结果为研究区的土地生态安全状况进行分等定级;对比三峡库区09年和10年的生态安全转变趋势,并对三峡库区土地的可持续利用提出意见及建议

我国土地资源生态环境状况 摘要人类一旦破坏了土地生态系统的平衡,就会引起土地的退化,从而造成土地使用功能的降低,达到一定的程度后,就会对环境造成不可逆转的破坏。本文分析了当前土地资源生态环境的现状,同时提出保护土地资源生态环境迫在眉睫。 关键词土地资源;生态环境;土壤 土地是一个生态系统,土地资源具有可更新性。土地的生产力,在土地合理利用条件下,可以自我恢复,并不会因使用时间的延长而减少。但是土地的可再生性决不意味着人类可以对土地进行掠夺性开发。由于频繁的社会活动,经济迅猛发展、人口的增多,土地的利用强度持续增加,从而使得土地资源生态环境遭到破环,严重威胁到区域土地资源生态安全。尤其是在部分地区,土地生态平衡表现出很大的脆弱性。 1 土地资源利用与生态环境的关系 在开发和利用土地资源时,需遵循因势利导、因地制宜、科学合理,避免盲目开发造成土地资源的浪费,促进环境的协调发展,保护生态平衡。若缺乏宏观和长远思维引导,不仅会破坏土地资源,也将导致环境污染和整个生态系统的恶化。 人类的土地利用方式和行为深刻地影响和改变着自身的生存环境。我国的土地利用情况与当地经济发展有着密切的关系。在东部沿海以及环北京地区,经济比较发达,人口集中,土地利用程度相比全国其他地区要高,干扰程度也最大。环北京地区以及黄土高原部分地区,因为处于农牧交错区和沙漠边缘地带,受各种因素的影响,该地区的生态环境整体已经十分脆弱,这个区域也成为对土地扰动较强的区域。 导致我国湿地变化直接原因是挖塘养鱼进行农业结构调整,这种现象集中在珠江三角洲、长江中游等湖泊广布地区。我国沙地变化呈现南北两大区域分异特征。南方地区由于洪涝灾害的影响,在长江中下游耕地损毁、沙化与治理并存。而在北方地区变化最为剧烈的是陕西,其区域沙地治理效果比较显著。 2土地资源破坏现象 由于社会经济的快速发展,城市建设得到了大力发展,各个城市用地量的需求日益增加,不可避免的使得一部分耕地或者湿地遭受破坏,从目前的调查来看,各个城市土地生态环境都造成到了不同程度的破坏。 2.1耕地的水土流失现象普遍

作者:俞孔坚王思思马强 经历近三十年来的快速发展,我市面临这一系列资源环境制约,国土生态安全面临威胁:水资源严重短缺,河湖调蓄能力明显下降;土地后备资源不足,节约性和集约化利用程度有待提高;建成区“摊大饼”式扩张,城市空间结构不尽合理;景观破碎化趋势明显,绿色空间尚没有形成有机系统等[1-3]。如何从空间上协调社会经济发展和生态环境保护的关系,实现精明增长与精明保护的双赢,已经成为紧迫而现实的问题。鉴于上述问题,《北京市土地利用总体规划(2006-年)》提出的规划重点之一便是构建首都生态空间保护体系。此次规划修编中将城市生态安全格局(Ecological Security Pattern)理论和方法引入土地规划中,与传统的生态区划式生态空间保护体系的构建不同,城市生态安全格局更加强调维护城市生态系统结构和过程健康与完整。在我国,生态安全格局被认为是实现区域或城市生态安全的基本保障和重要途径[4-9]。 1 生态安全格局的概念 生态安全格局以景观生态学理论和方法为基础,通过对各种生态过程(包括城市的扩张、物种的空间运动、谁和风的流动、灾害过程的扩散等)的分析和模拟,来判别对这些过程的安全与健康局有关建议以的景观元素、空间位置及空间联系,这种关键性元素、战略位置和联系所形成的格局就是生态安全格局[10-11]。生态安全格局旨在解决如何在有限的国土面积上,以最高效的景观格局、维护土地生态过程、历史文化过程、游憩过程等的安全与健康的问题。针对北京是生态问题,重点研究综合水安全格局、地质灾害安全格局、生物保护安全格局、文化遗产安全格局和游憩安全格局,并将他们整合为总体综合生态安全格局,形成北京市国土生态保护和未来城市可持续发展的生态基础设施。 2北京市生态安全格局 2.1 综合水安全格局 快速城市化导致城市水文过程的根本改变:人口的快速膨胀导致水资源严重短缺;不透水铺装面积的增加知识内涝频发;雨水资源大量流失,亟待深度开发利用;地下水采补失衡,引起湿地萎缩;工程化措施对水文过程造成负面影响。城市水系统和水环境的完整与健康已成为制约北京可持续发展的关键环节。本文已恢复天然水文过程和维护城市雨洪安全为目标,运用ArcGIS空间分析技术,对洪水、地表径流等过程进行分析和模拟,构建洪水安全格局和雨水安全格局,并考虑地表和地下水源保护以及地下水补给,叠加形成综合水安全格局。

国土资源安全生产工作总结 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

国土资源安全生产工作总结 xx市国土资源局2012年上半年安全生产工作总结暨下半年工作重点 xx市国土资源局在市委市政府的坚强有力领导下,以 三个代表重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,严格按照《xx 市2012年安全生产责任状》的要求有力落实安全生产各项措施,现将上半年工作开展情况及下半年工作重点报告如下: 一、紧扣目标,统筹部署,全面落实安全生产责任状 在市委市政府的坚强领导下,xx市国土资源局紧紧围绕 《xx市2012年安全生产责任状》目标管理任务,统筹部署各项工作,分工明确,责任到人。以深入开展土地市场和矿业秩序整顿为重点,以增强国土资源对经济社会可持续发展保障为目标,以维护群众生命财产安全为宗旨,全面推进依法行政,各项工作扎实稳步推进。2012年上半年,全市国土资源管理工作在矿产资源开发秩序整顿,土地管理以及地质灾害防治方面取得了新的成绩,安全生产工作措施得当,成效明显。 二、宣传教育与执法监管并重,着力打击私挖滥采和违 法占地行为,有效杜绝安全生产事故发生 (一)以狠抓矿山监管工作为重点,着力规范矿产资源 -1-管理。一是狠抓矿产资源开发利用的监督管理工作。配合相关部门开展多次合法矿山安全生产检查,及时通报存在安全隐患并会同安全监管部门查处。二是狠抓采矿权和探矿权年检和年报工作。共年检采矿权101个、探矿权25个。三是认真做好到期矿山的延续登记和变更登记等发证工作。共办理到期采矿权延续登记4个、变更登记8个,新 第 2 页共 6 页

立挂牌出让1个。四是认真做好新建矿山矿业权审批和采矿权有偿出让工作。共审批出让新建矿山1个,收取采矿权价款7.9万元。五是全面完成了矿业权前期调查工作,实地踏勘采矿权54个,探矿权6个。 (二)狠抓宣传教育工作,着力增强群众守法意识。一是广泛开展宣传。以12.4法制宣传日、4.22地球日、5.12防防灾减灾日、6.5环境宣传日和六月安全生产宣传月为契机,积极开展《土地管理法》、《矿产资源法》、《煤炭法》、《刑法》等法律法规的宣传活动。利用广播、电视、发放宣传资料等方式,共发放各种宣传资料18600多份。二是精心组织培训。共召开专项会议13场,参会人员445人;召开村民小组长会议17场,参会人员356人。通过扎实开展全方位的宣传培训工作,有力夯实了群众基础,群众自觉遵纪守法意识得到进一步加强。 (三)以动态巡查为抓手,着力打击私挖滥采矿产资源和违法用地行为。一是部门联动,齐抓共管,全力打击私挖滥采矿产资源行为。在市委市人民政府统筹部署下,专门成 -2-立了由常务副市长、政法委书记任组长,各部委办局为成员的打击私挖滥采矿产资源违法行为工作领导小组。今年2月至5月,工作领导小组深入xx镇、xx乡开展了为期三个月的打击私挖滥采矿产资源专项行动,有效遏制了私挖滥采行为。二是打私工作严格坚持六不原则,即:不走过场、不留盲区、不留井洞、不留设备、不留矿产品、不留人员,严厉打击私挖滥采行为,彻底消除安全隐患。针对山区重点产煤乡镇的重点区域开展了拉网式动态巡查,炸封非法煤硐192个,拆除运煤管道2750米,没收无烟煤365吨,查获非法运煤车50辆,捣毁工棚15个,拆除煤仓20个;发出《责令停止违法行为通知书》75份,警告处理当事人56人,办理盗采矿产资源刑事案件4件,涉案人员6人;收 第 3 页共 6 页

土地生态安全评价 1概述 1.1生态安全的概念 1)生态安全的背景 “生态安全”这一概念是在生态环境日益遭受破坏的背景下提出的。 20世纪50—60年代,随着人口规模的急剧膨胀和工业化的快速发展,全球资源环境状况发生了重大变化,迅速增长的消费需求及结构变化对有限的资源环境基础及其安全保障形成了越来越大的压力。如世界八大公害事件、自然资源的过渡消耗、生物物种的加速灭绝、温室效应加剧、臭氧层耗损、水土六十、土地沙化、环境污染、酸雨加剧等,这些生态环境问题直接威胁到整个人类自身的生存、安全和发展,成为全球性的问题。 20世纪70年代,在瑞典的斯德哥尔摩召开了联合国人类环境会议,会议通过了《人类环境宣言》,向全球胡宇:在我们人类决定师姐各地德行动时,必须更加审慎地考虑环境后果。 20世纪80年代,联合国世界环境与发展委员会提交的《我们共同的未来》报告中指出:在过去的经济发展模式中,人们关心的是经济发展对生态环境带来的影响,而现在,人类还迫切感受到生态压力对经济发展所带来的重大影星与存在的安全性问题。 20世纪90年代后,在巴西的里约热内卢召开的联合国人类环境会议是生态环境安全问题的一个里程碑,以这次大会标志,生态安全、环境安全与可持续发展成为国际社会中国际政治的一部分。2002年9月,南非约翰内斯堡的环境与发展高峰会议,进一步商讨生态安全大计。当前,关注生态安全问题已成为国际社会的广泛共识。 2)生态安全的概念及特点 国际社会关于生态安全的概念至今未能达成共识,肖笃宁将生态安全分为广义和狭义两种 广义:生态安全是指在人的生活、健康、安乐、基本权利、生活保障来源、必要资源、社会秩序和人类适应环境变化的能力等方面不受威胁的状态,包括自然生态安全,经济生态安全和社会生态安全,组成一个符合人工生态安全系统。 狭义:是指自然和半自然生态系统的安全,即生态系统完整性和健康整体水平的反映。生态系统健康是环境管理的一个新内容和新目标,通常认为,功能正常的生态系统可称为健康系统,它是稳定的和可持续的,在时间上能够维持它的组织结构和自治以及保持对胁迫的恢复力。反之功能不完全或不正常的生态系统为不健康的生态系统,其安全状况处于受威胁之中。 生态安全一般包含两层含义:一是生态系统自身的安全,即其自身结构是否受到破坏;二是生态系统对于人类的安全,即生态系统的功能是否受损害,其提供的服务是否能满足人类的生存和发展需要。 国内外学者对生态安全的定义有着许多不同的认识,这些生态安全的定义存在两方面的局限,一方面,仅考虑了生态风险,而忽略了脆弱性的一面;另一方面仅把生态安全看成一种状态,而没有考虑到生态安全的动态性。针对这一局限,人们认为, 生态安全的概念:生态安全应是指人与自然这一整体免受不利因素危害的存在状态及其保障条件,并使得系统的的脆弱性不断得到改善。一方面,生态安全是指在外界不利因素的作用下,人与自然不收损伤、侵害或威胁,人类社会的生存发展能够持续,自然生态系统能够保持健康和完整;另一方面,生态安全的实现是一个动态过程,需要通过脆弱性的不断改善,实现人与自然处于健康和有活力的客观保障条件。

第17卷第12期2007年12月 中国安全科学学报 Ch i na Sa fety Sc i ence Journa l V o l.17N o.12 D ec.2007中国土地生态安全研究进展* 李智国1,2讲师杨子生2教授 (1云南大学亚洲国际河流中心,昆明650091 2云南财经大学国土资源与持续发展研究所,昆明650221) 学科分类与代码:620.1030中图分类号:X171;F301.24文献标识码:A =摘要> 剖析土地生态安全的概念内涵及其3大类别;从人地关系、可持续发展和相关学科基础3方面总结了土地生态安全研究的基础理论;从土地生态系统安全性和土地生态服务价值、评价、土地生态规划与设计和土地生态安全变化的驱动力4方面进行评述。从而指出,由于基础理论研究不足、缺乏动态评价和研究框架及其监测、预警和决策支撑体系以及研究区域和对象狭窄等原因限制中国土地生态安全广度和深度的研究;同时提出了今后应加强学科理论研究及其框架体系构建、建立区域土地生态安全评价、监测、预警和决策体系和加强土地生态管理等方面的措施,以期对未来发展趋势提出展望。 =关键词>土地生态安全;土地持续利用;人地关系;可持续发展;研究进展;中国R esearch Progress of Land Eco l og ical Security i n Ch i na LI Zh-i guo1,2,L ecturer YANG Z-i sheng2,Prof. (1A sian I nternationalR ivers C enter,Yunnan Un i v ersity,Kunm i n g650091,Ch i n a 2Institute of Land&Resources&Sustainable Deve l o p m en,t Yunnan Un i v ersity of Finance&Econo m i c s,Kunm ing650221,China) Abstract:This paper firstl y analyzes the connotati o n of land eco l o g ical secur ity and its three categories. Secondly,it su mm arizes the basic theory about i,t wh ich inc l u des m an-land relationsh i p t h eory,susta i n-ab le deve l o pm ent t h eo r y and basic theory o f re levant d isc i p li n e.Thirdly,it revie w s t h e research pr ogress on the four aspects o f land ecosyste m security and land eco log ica l serv ice value,l a nd ecology assess m en,t land eco l o g ical plann i n g and design and driv i n g forces of land eco l o g ical security change.It is po i n ted out that the study of land eco l o g ical security is greatly li m ited i n breadth and depth due to t h e deficient re-search on basic theor y,dyna m ic assess m en,t research fra m e w ork,the syste m ofm on ito ri n g,early-w ar n i n g and decisi o n-support and the narro w ness o f researching reg i o n and objec.t To solve the above proble m s, so m e m easures are proposed inc l u d i n g strengthening t h e study on land ecological disc i p line,bu ilding the fra m e w ork syste m for land eco l o g i c al security,estab lishing t h e syste m ofm on itoring,earl y-w arning and de-c ision-support for reg i o na l l a nd eco l o g ica l security and strengthen i n g t h e m anage m ent fo r land eco l o gy. F i n ally,the f u ture develop i n g trend about land eco log ical security is prospected. K ey words:land ecological secur ity;susta i n ab l e use of land;m an-land relationsh i p; susta i n able developm en;t research prog ress;China *文章编号:1003-3033(2007)12-0005-08;收稿日期:2007-07-11;修稿日期:2007-11-30

进入工业时代以来,随着人口的激增和工程技术的不断进步,人类以前所未有的规模和速度改变着自然环境,导致许多生态环境问题的出现[1]。尤其在我国,快速的人口增长和大规模的快速城市化进程对资源环境带来巨大压力[2]。同时受全球气候变暖和不合理土地利用活动共同影响,我国出现冰川后移、冻土退化、湿地萎缩、水土流失[3]、沙漠化[4]、洪涝灾害加剧[5]、生物多样性下降[6]和水源涵养能力降低等诸多生态环境问题[7,8],生态安全已成为科学研究和可持续发展战略的重点关注领域。 我国学者针对生态安全议题开展了大量的研究,尤其在生态安全评价理论与方法方面进行了卓有成效的研究[9-14],但区域景观格局优化与调控方面的研究仍处于探索阶段。近年来提出的景观安全格局[14,15]、区域生态安全格局[16]理论与实践为抽象的生态系统服务概念和可实施的空间规划之间建立了沟通的平台,并开展了部分探索性的研究[17-22]。在国家政策制定层面,我国在自然区划、农业区划基础上相继开展的生态区划[23]、生态功能区划[24]和主体功能区划[25]等工作都对国土与区域尺度空间格局调控有积极的推动作用。新出台的《城乡规划法》[26]和新修订的《全国土地利用总体规划纲要》[27]也将生态保护作为重要内容。在当前生态要素分部门进行管理的行政体制下,如何构建一个在操作层面上能与生态区划、主体功能区划、土地利用规划、城市规划相衔接的综合性概念、框架和工具成为科研和实践领域亟待解决的问题。 国际上国土尺度的保护规划研究起步较早。美国早在1915-1916年由景观规划师曼宁(Manning W.H.)开展的国土规划(National Plan)旨在制定资源综合保护与利用战略,并提出以自然资源和自然系统为基础的土地分类思想[28]。从1950年代逐渐兴起的以绿色廊道(Greenway)运动为代表的生态网络规划建设逐渐成为自然资源保护规划的新热点[29],如美国绿色廊道体系全面实施后将会提供220,000 km 的绿色廊道和大约5亿hm2受保护的绿色空间[30]。欧洲也出现绿色廊道、生态网络、生境网络、洪水缓冲区等概念[31,32]。亚洲的新加坡等国也陆续开展绿色廊道规划研究[33]。我国的防护林体系建设也可看作为国土尺度的绿色廊道网络[34]。1990年代以来在国内外逐渐兴起的生态(绿色)基础设施概念[35-37]正日益成为自然资源保护和空间规划领域广泛认可的新 工具,并在美国马里兰、明尼苏达、伊利诺斯、佛罗里达、佐治亚、阿拉巴马、密西西比、南卡罗莱纳、田纳西、肯塔基等州相继开展相关规划研究[36]。我国也在浙江台州[38]、山东威海[39]、菏泽[40]等地进行了生态基础设施规划的探索研究。这些研究为各种尺度上开展生态安全格局规划提供了很好的借鉴案例。 本文从我国面临的主要生态问题出发,旨在初步探讨国土尺度生态安全格局的基本构架,从水源涵养、洪水调蓄、沙漠化防治、水土保持、生物多样性保护5个主导生态系统服务功能出发,在对单一生态过程的分析与评价基础上进行叠加与综合,初步构建保障生命支持系统健康与安全的国土尺度生态安全格局框架。

国土资源局安全生产工作总结 xx年来,按照《县人民政府安全生产委员会办公室关于报送xx年安全生产工作总结的通知》要求,我局紧紧围绕“安全生产年”的目标和任务,认真组织开展了安全生产执法、治理、宣教“三项行动”,狠抓落实安全生产责任制。 xx年是全面贯彻落实党的xx大精神的第三年,也是深入贯彻落实科学发展观的关键年,在县委、政府的正确领导下,在县安监局的正确指导下,我局高度重视安全生产工作,认真贯彻国家、省、市安全生产工作会议精神,扎实做好矿山安全生产日常监督工作,强化目标管理,认真履行工作职责,确保安全形式稳定。现将xx安全生产工作情況总结如下: 一、安全生产工作主要做法 (一)加强组织领导,充实机构,强化安全意识 局党组高度重视安全工作,把安全工作列入重要议事日程,狠抓落实,充实组织机构,常抓不懈,成立了局安全工作领导小组,明确安全生产责任制,定时组织召开安全生产学习会,传达上级有关安全生产工作会议精神,研究部署矿山安全生产监管工作,及时向上级和有关部门报送安全信息。定期组织本单位人员和矿山业主进行安全知识培训和学习,从而强化安全意识,提高自身安全防范能力。 (二)立足建立长效安全生产工作机制,着力強化安全工作制度建设

一是坚持会议制度。局领导小组坚持每个季度召开一次安全生产工作会议,要求乡镇所每月不少于一次分析、研究、总结和部署各个阶段的安全生产工作,坚持安全检查制度和隐患排查制度。根据我县各个矿山的安全侧重点,组织开展矿山自查和重点抽查,每季度不少于一次,日常检查每月不少于一次,并督促隐患整改。二是坚持节假日值班制度。在重大节假日、重大活动期间,全天24小时安排值班,在安排值班的同时,落实领导带班,确保信息畅通。 (三)强化安全意识,细化工作措施 我局与各国土所签订了安全生产责任书,对全年的安全生产工作进行了安排部署,进一步明确了责任,确定了目标,并督促所有矿山按照《安全生产法》等法律、法规进行操作,加强安全生产意识,注重措施的落实,进一步增强化矿业权人的安全生产责任意识和防范能力。 (四)强化宣传培训,增强安全意识 紧紧围绕“安全生产年”活动要求,坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,深入开展形式多样的安全生产宣传教育行动,充分利用“4.22”地球日、“6.25”土地日及“安全生产宣传”月等时机通过发传单、设立咨询台等进行安全生产法律法规及地质灾害防治工作的宣传,共发放宣传资料300多份。 (五)加强督促检查,提高工作成效

摘要:景观中有某种潜在的空间格局,被称为生态安全格局(Security patterns,简称SP), 他们由景观中的某些关键性的局部,位置和空间联系所构成。SP对维护或控制某种生态过程有着异常重要的意义。SP的组分对过程来说具有主动,空间联系和高效的优势,因而对生物保护和景观改变来说具有重要的意义。生物的空间运动和栖息地的维护需要克服景观阻力来完成. 所以,阻力面(流动表面)反映了生物扩散和维持的动态. SP可以根据流动表面的空间特性来判别。一个典型的生物保护安全格局由源,缓冲区,源间联结,辐射道和战略点所组成,这些潜在的景观结构与过程动态曲线上的某些门槛相对应。本文揭示了一般流动表面模型的点和线的特征与景观生态学和保护生物学中的景观结构间的关系,证实了生态过程动态与趋势中某些门槛值的存在以及应用这些门槛值定义SP的可能性。SP可作为捍卫生物安全,维护生态过程的相对高效的空间战略。 关键词:景观安全格局,生物保护,生态规划,景观生态,空间分析 引言 有一些基本的景观改变和管理措施被认为是有利于生物保护的,包括核心栖息地的保护、缓冲区、廊道的建立和栖息地的恢复等(Frankel and Soule, 1981; Harris, 1984; Noss and Harris, 1986; WRI et al. 1992; Smith and Hellmund, 1993; Forman, 1995;俞孔坚,李迪华,1997)。问题是如何定义缓冲区,如何设廊道或在何处引入栖息地斑块,才能最有效地影响生态过程,实现生物保护目的。这些问题对自然保护区的管理和规划以及更大范围内的景观或区域生态规划都具有战略意义,而在国际上引起重视。 比较而言,有两类生态过程,垂直生态过程和水平生态过程。前者发生在某一地域单元之内,过程之状态直接反应其所依赖的资源的分布,如发生在某一地域单元内的地质,水文,植被和动物群落之间的生态过程。在处理这种垂直生态过程时,景观规划专业已发展了一整套完整的生态规划方法,集中体现为适宜性和可行性分析模型,它最早可以追溯到生态和规划家Patrick Geddes 或更早(见Faludi, 1987; Steiner et al 1987)。这一模式到I. McHarg (1956,1981)发展到了高峰,并被称为"千层饼"模式。对垂直生态过程的控制可以直接通过资源本身的改变来完成。水平生态过程则是发生在景观单元之间的流动或相互作用,如物种的空间运动,干扰和灾害的空间扩散。他们的空间动态很难通过"千层饼"模式来表达。 生态学家和地理学家发展了众多的模型来描述水平生态过程(见Olsson, 1965, Bartlett, 1975; Sklar和Costanza, 1990),如引力模型(Gravity model) 和潜在模型(Potential model)。更具体的模型诸如树木种子的扩散模型(Johnson, 1988; Frelich 等1993)。虫害扩散和火灾漫延模型(见Sklar and Costanza, 1990)。这些模型都可以形象地用潜在表面(Potential surface,Warntz, 1966)或趋势表面(Trend surface)(Chorley and Haggett, 1968)通过等值线来表达,如表示动物空间运动的潜在可能性和可达性表面(Surface of accessibility)。所以,要改变景观以控制水平生态过程,一条可能的途径是通过潜在表面判别和设计某种高效的景观格局。 在19世纪Reech等人工作的基础之上,理论地理学家Warntz对流动表面进行了较全面的研究(1957, 1966, 1967)。他将表面用四种点的特征:峰(Peak)、陷(Pit)、关(Pass)和鞍(Pale);两种线的特征:谷线(Course)

土地利用变化对生态安全影响的研究(以济宁市为例) 在RS/GIS技术的支持下,选择南四湖流域典型市域——济宁市为研究区,基于多源数据,揭示了研究区1987~2008年的土地利用时空变化特点,进一步构建“隐患-状态-免疫”的生态安全评价指标体系,采用组合赋权法确定指标权重,应用改进TOPSIS模型实现了100 m×100 m栅格水平上的生态安全综合评价。结果表明:研究区土地利用变化较为剧烈且具有独特的区域特色,其总体特征为耕地、林地、草地和未利用地的面积持续下降,建设用地急剧扩张,水域面积则先降后升;20 a来,研究区生态安全状况经历了先恶化后改善的变化趋势,南水北调工程的实施、环境治理和生态建设加大是2000年后研究区生态安全好转的主要驱动力;研究区生态安全状态空间差异明显,东部山地丘陵区和南四湖区最好,中部和西北部地区最差,其余区域基本处在预警状态。研究结果可为研究区生态建设和土地生态安全格局的制定提供依据。 1. 引言 生态安全是21世纪人类社会可持续发展面临的一个新主题。在全球气候变化的大背景下,全球性生态问题凸显,区域乃至全球生态系统遭到严重破坏;区域尺度的生态安全日益受到国际社会的关注,目前已成为国家、地区安全的重要组成部分。区域生态安全主要受自然因素和人类活动因素的共同影响,人类活动导致的土地覆被变化必然对地球系统的气候、水文、生物地球化学循环及生物多样性等产生重大影响,对区域生态安全起着决定性作用。随着IGBPⅡ与IHDP的GLP(Global Land Project)工作的展开,强调与GCTE(Global Change and Terrestrial Eco-systems Project)研究计划的综合,土地利用的生态环境效应已经引起了国内外学者的极大关注。因此,整合土地利用与生态安全两大热点,研究区域生态安全的时

国土空间规划体系中的生态环境保护规划研究钟玉梅 发表时间:2019-12-31T15:00:55.230Z 来源:《房地产世界》2019年14期作者:钟玉梅1 张叶生2 [导读] 在传统管理体制中,普遍存在内容冲突、空间重叠等问题,导致空间管理效率低下、国土开发秩序混乱。 钟玉梅1 张叶生2 1.酉阳土家族苗族自治县规划和自然资源局重庆酉阳 409800; 2.长江建投集团(武汉)地产开发有限公司武汉 430010 摘要:在传统管理体制中,普遍存在内容冲突、空间重叠等问题,导致空间管理效率低下、国土开发秩序混乱。为此,2018年国务院机构改革将空间规划权限统一集中到了自然资源部,随后空间规划体系建设及其技术要求也逐步明确。在此背景下,需要认真研究近年来生态环境部以“三线一单”为核心的区域空间生态环境评价与自然资源部主管的国土空间规划之间的关系,探寻新的空间规划体制下环境保护参与空间规划的具体路径。 关键词:国土空间规划体系;生态环境;保护规划 引言 中国共产党第十八次全国代表大会的召开,对大力推进生态文明建设提出了全新要求,同时强调应当建立国土空间开发保护制度。在这一背景下,基于生态文明理念视角的国土空间规划变得越来越受重视,我国不再是简单地注重开发空间,而是逐步向集“生产、生活、生态”于一体的空间管理转变,需要充分考虑国土空间开发对生态环境造成的影响,并基于生态保护、文明建设对空间进行规划与管理。 1当前国土规划给环境保护带来的问题 1.1陈旧的规划思想限制生态保护工作 现阶段,我国土地规划方面有很多问题,例如过度规划土地、规划方式过于公式化、对地区规划缺少变通等。目前的土地规划是由政府部门进行相关指导,一般根据行政指示以及资源上的分配进行划分,由于其中一些老旧的规划思想已经不能满足目前经济发展的需求,同时土地规划条约并不完善,因此导致土地规划不能满足现代环境保护需求。 1.2国土规划中对环境保护不够重视 当前我国有许多土地划分依旧是根据行政区划分,这种土地规划方式存在诸多弊端,例如当前生态环境保护不被重视,土地资源配置分布不均,忽视两者之间关联性,规划人员为追求经济上的利益,从而忽视对生态环境的保护。在制定具体的规划策略时,很多员工只关注短期经济发展,忽略了长期环境问题,在后期实施过程中可能对环境造成极大的破坏。 2加强生态环境保护规划策略 2.1牢固树立山水林田湖草是一个生命共同体理念 一是在推进生态修复工作中,要牢固“生态系统”思维和“生命共同体”意识,按照生态系统的整体性、系统性及其内在规律,统筹实施“山水林田湖草”生命共同体的整体修复,增强各项治理措施的协同性和关联性,不断提升和改善生态修复治理效果。二是以小流域为基本单元,依据区域突出生态环境问题与主要生态功能定位,确定生态保护与修复工程实施区域。综合生态调查评估结果和生态保护修复关键技术,考虑地形地貌、河流水文、土地植被等自然环境,确定以流域为范围的生态保护修复工程布设片区。结合重点区域,针对矿山地质环境治理、土地复垦、山体损害修复、湿地再造、含水层保护、水土环境污染修复、生物多样性保护等重点内容,提出分区、分类的生态保护修复工程布局,全方位、全流域、全过程整体实施山水林田湖草一体化修复。 2.2结合生态保护修复全面提高科技防灾水平 全球气候变暖大背景下,青藏高原生态环境受到显著影响,突出表现为河流、湖泊、湿地、冰川、冻土、高寒草甸等生态系统发生明显变化,引发的融冻泥流和强降雨引发的泥石流灾害等都会对地质环境造成巨大影响。坚持以人民为中心,将地质灾害防治作为生态文明建设的重要内容,紧密结合脱贫攻坚、乡村振兴战略与生态保护修复工作,实施地质灾害搬迁避让和工程治理,有效保护农村农业基础设施、保障当地人民群众生命财产安全,阻断因灾致贫可能,有力助推脱贫攻坚工作。一是针对气候变化和地质灾害防治工作面临的新形势,及时与自然资源部沟通,积极争取项目和资金支持,将我省高寒冻土区地质灾害治理纳入全国重要生态系统的保护和修复治理范围。二是全面提高科技防灾水平,充分利用高分遥感、无人机航测、InSAR、大数据、人工智能等新的技术手段,加强对冻融泥流等的分布和对生态环境破坏及地质灾害隐患调查评价,做好监测预警工作。三是深入开展地质灾害形成机理和防治技术研究,遵循“顺应自然、利用环境、因地制宜、因势利导”的原则,将地质灾害的工程治理、易地扶贫搬迁、地质灾害避让等措施与生态系统保护修复相结合,源头预防、系统修复、综合治理、整体推进。 2.3全面落实国土生态保护工作 其一,加大国家基础生态用地保护力度。在生态文明理念下,代表自然生态文明的国家基础生态用地需要重点保护,如国家级自然保护区、国家森林公园等均在其列,这些区域维持着生态系统平衡,长期以来受人类活动影响较小,在对其进行规划时应当明确规定不得进行工业化、城镇化开发。其二,设置海洋生态保护红线。随着陆地污染治理与陆地空间保护的深入,海洋逐渐成为当代生态环境保护所重点关注的区域。当前海洋生态保护工作的开展尚未完全成型,需要设置保护红线来确定底线,从而确定相应地用海空间、岸线和海域资源利用区域、海陆污染控制空间、水产种质资源保护空间等,为海洋生态保护工作的开展奠定良好基础。其三,构建国土生态安全屏障。为了有效防范沙尘暴、干旱、洪水等自然灾害,在进行国土空间规划时有必要设置生态安全屏障,保障我国生态安全,从而有效践行生态文明理念。其中,东北森林湿地、青藏高原、三峡库区、东部沿海防护林等均是我国生态防护功能极强的生态安全屏障。 2.4凸显生态环境系统治理功能 一是可以针对城镇空间、农业空间提出生态建设和污染物排放控制方案或路径,进而为生态环境主管部门制定专门的环境保护规划提供指引;二是在与“三区三线”协调对接的基础上,坚持问题导向,提出重点区域、流域的生态环境保护措施,特别是应将大气、地表水、土壤等环境要素管控单元的空间管制作为重点,成为国土空间规划的有益补充;三是要重点编制好城镇空间生态环境准入清单,包括城镇规划区(城镇开发边界)、工业园区、重点矿区等,这是生态环境主管部门的职责所在。这类单元开发强度大、污染物排放多、资源环境问

土地资源安全研究(2021) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0240

土地资源安全研究(2021) 摘要:土地资源作为国民经济发展的载体,其安全关乎粮食安全、生态安全,经济社会安全。对区域土地资源进行安全评价研究,既有利于落实国家土地保护政策,也可为区域生态友好型土地利用模式提供现实参考。近些年来,在土地资源安全理论研究、耕地与粮食安全研究、基于承载力的土地资源安全研究、土地生态安全评价等研究领域均取得显著进展。论文着重分析土地资源安全研究的新进展[1],对近年来我国土地资源安全研究在耕地安全、生态安全、经济社会安全等方面进行评析,对我国土地资源安全研究的发展趋势进行展望,并提出了新时期土地资源安全研究的主要方向和重点领域。 一、土地资源安全的概念 安全,顾名思义,一般认为是客观上不存在威胁、主观上不存在

恐惧的具体表现。资源安全是一个国家或地区可以持续、稳定、及时、足量和经济地获取所需自然资源的状态,土地资源安全是资源安全的一个重要分支,目前,我国在耕地安全、生态安全、以及关乎的社会经济安全等方面取得了大量研究成果,但关于土地资源安全尚未有统一定义。国外大多数学者引入保护土地资源的可更新、可恢复以及可持续性等理论,。李明杰等认为,土地资源安全是指一个国家或地区可以持续、稳定、及时、经济地获取土地资源或土地资源产品,以保障生物群落健康和高效能生产及高质量生活,同时不损害其未来保障能力的土地资源状态或能力,是资源安全问题的重要组成部分,是土地可持续利用的延续。吴次方等,认为土地资源安全是指一个国家或地区可以持续地获取,并能保障生物群落(人类)健康和高效能生产及高质量生活的土地资源状态或能力。[2]刘彦随认为土地资源安全为一个国家或地区的全部土地资源对其实现可持续发展所具有稳定的供给状态和良好的保障能力,谷树忠指出,资源安全是指一个国家或地区可以持续、稳定、及时、足量和经济的获取所需自然资源的状态或能力。由此可见,众多学者都一致认

生物保护的景观生态安全格局 俞孔坚,生态学报,1999,Vol.19, No.9:8-15 摘要 景观中有某种潜在的空间格局,被称为生态安全格局(Security patterns,简称SP), 他们由景观中的某些关键性的局部,位置和空间联系所构成。SP对维护或控制某种生态过程有着异常重要的意义。SP的组分对过程来说具有主动,空间联系和高效的优势,因而对生物保护和景观改变来说具有重要的意义。生物的空间运动和栖息地的维护需要克服景观阻力来完成. 所以,阻力面(流动表面)反映了生物扩散和维持的动态. SP可以根据流动表面的空间特性来判别。一个典型的生物保护安全格局由源,缓冲区,源间联结,辐射道和战略点所组成,这些潜在的景观结构与过程动态曲线上的某些门槛相对应。本文揭示了一般流动表面模型的点和线的特征与景观生态学和保护生物学中的景观结构间的关系,证实了生态过程动态与趋势中某些门槛值的存在以及应用这些门槛值定义SP的可能性。SP可作为捍卫生物安全,维护生态过程的相对高效的空间战略。 关键词:景观安全格局,生物保护,生态规划,景观生态,空间分析 引言 有一些基本的景观改变和管理措施被认为是有利于生物保护的,包括核心栖息地的保护、缓冲区、廊道的建立和栖息地的恢复等(Frankel and Soule, 1981; Harris, 1984; Noss and Harris, 1986; WRI et al. 1992; Smith and Hellmund, 1993; Forman, 1995;俞孔坚,李迪华,1997)。问题是如何定义缓冲区,如何设

廊道或在何处引入栖息地斑块,才能最有效地影响生态过程,实现生物保护目的。这些问题对自然保护区的管理和规划以及更大范围内的景观或区域生态规划都具有战略意义,而在国际上引起重视。 比较而言,有两类生态过程,垂直生态过程和水平生态过程。前者发生在某一地域单元之内,过程之状态直接反应其所依赖的资源的分布,如发生在某一地域单元内的地质,水文,植被和动物群落之间的生态过程。在处理这种垂直生态过程时,景观规划专业已发展了一整套完整的生态规划方法,集中体现为适宜性和可行性分析模型,它最早可以追溯到生态和规划家Patrick Geddes 或更早(见Faludi, 1987; Steiner et al 1987)。这一模式到I. McHarg (1956,1981)发展到了高峰,并被称为"千层饼"模式。对垂直生态过程的控制可以直接通过资源本身的改变来完成。水平生态过程则是发生在景观单元之间的流动或相互作用,如物种的空间运动,干扰和灾害的空间扩散。他们的空间动态很难通过"千层饼"模式来表达。 生态学家和地理学家发展了众多的模型来描述水平生态过程(见Olsson, 1965, Bartlett, 1975; Sklar和Costanza, 1990),如引力模型(Gravity model) 和潜在模型(Potential model)。更具体的模型诸如树木种子的扩散模型(Johnson, 1988; Frelich 等1993)。虫害扩散和火灾漫延模型(见Sklar and Costanza, 1990)。这些模型都可以形象地用潜在表面(Potential surface,Warntz, 1966)或趋势表面(Trend surface)(Chorley and Haggett, 1968)通过等值线来表达,如表示动物空间运动的潜在可能性和可达性表面(Surface of accessibility)。所以,要改变景观以控制水平生态过程,一条可能的途径是通过潜在表面判别和设计某种高效的景观格局。