1 企业人力资源管理--企业发展的基本动力

人力资源管理是现代企业管理的核心,是推动企业发展的基本动力,企业要在激烈的市场竞争中求生存、谋发展,就必须树立“以人为本”的管理思想,做好人力资源的开发与管理工作。

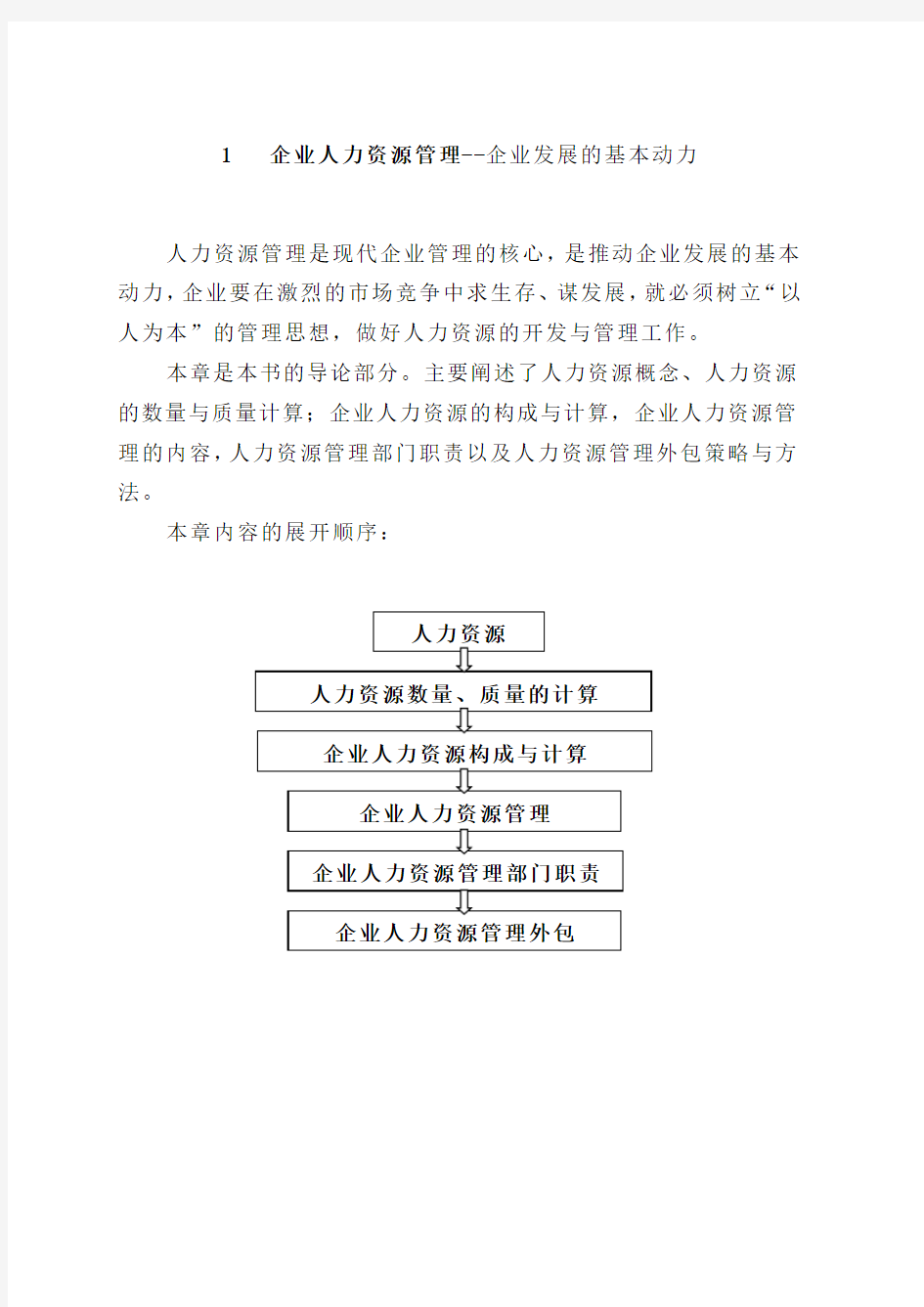

本章是本书的导论部分。主要阐述了人力资源概念、人力资源的数量与质量计算;企业人力资源的构成与计算,企业人力资源管理的内容,人力资源管理部门职责以及人力资源管理外包策略与方法。

本章内容的展开顺序:

1·1 人力资源

人力资源是指人的劳动能力,即人在劳动过程中所运用的体力和智力的综合。除这基本含义外,在统计、管理上还泛指具有劳动能力的人。即一个国家或地区在一定时期内能够推动整个国民经济和社会发展的具有智力劳动和体力劳动能力的人口总称。包括劳动年龄之内,正在从事社会劳动的人口、尚未从事社会劳动的人口以及在劳动年龄之外正在从事社会劳动的人口。

劳动年龄是界定人力资源的界限标准。它是指人们实际开始参加社会劳动的年龄到退出社会劳动的年龄。我国法定劳动年龄,在1993年以前,规定有上下限,即男16至59周岁,女15至54周岁。1996年劳动统计制度改革以后取消了上限,由此,我国人力资源可以概括为16岁及以上有劳动能力的人口。自1999年起,我国在计算人力资源时,不再扣除丧失劳动能力人口。因此,人力资源的定义是16岁及以上劳动年龄人口的总和。

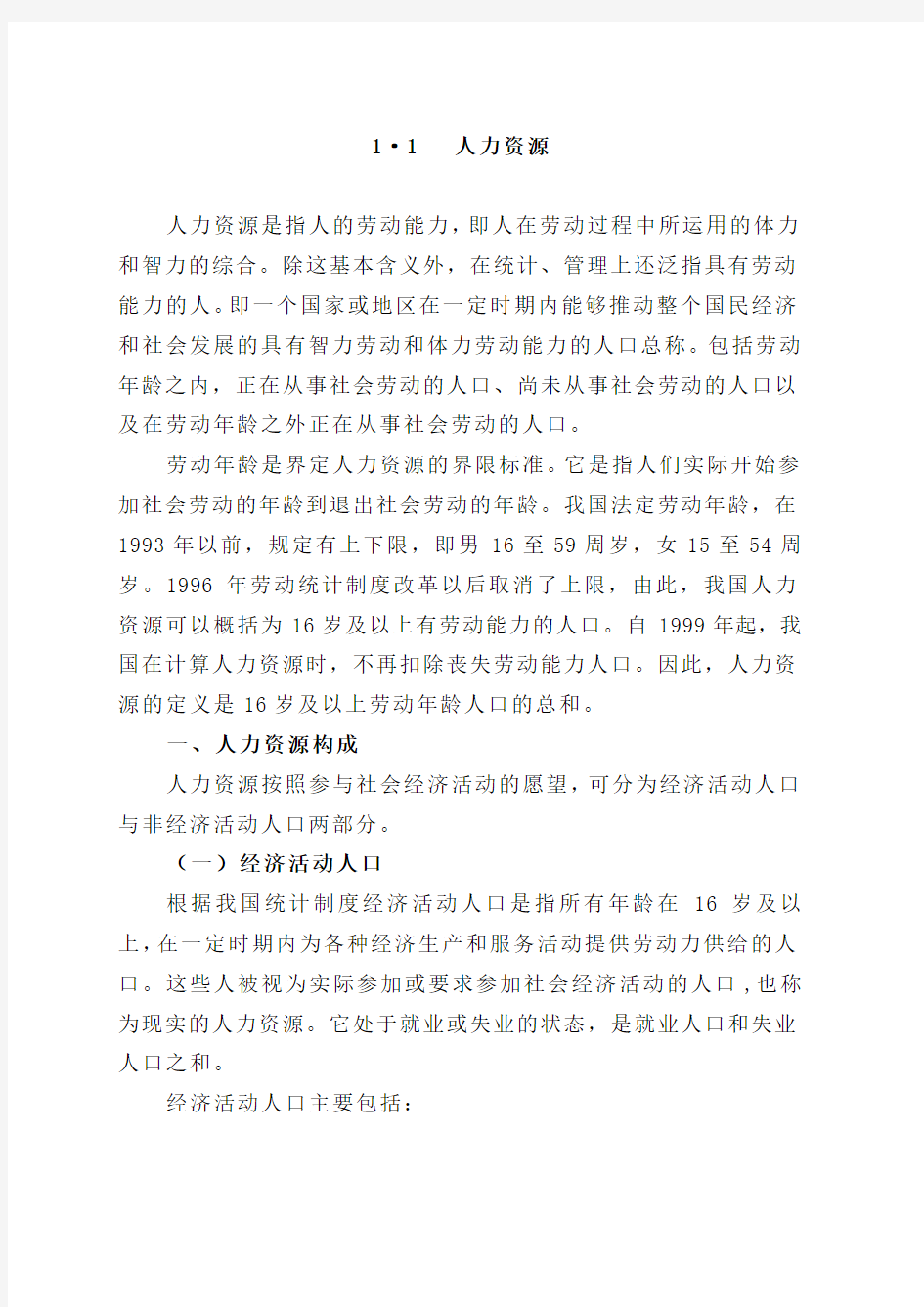

一、人力资源构成

人力资源按照参与社会经济活动的愿望,可分为经济活动人口与非经济活动人口两部分。

(一)经济活动人口

根据我国统计制度经济活动人口是指所有年龄在16岁及以上,在一定时期内为各种经济生产和服务活动提供劳动力供给的人口。这些人被视为实际参加或要求参加社会经济活动的人口,也称为现实的人力资源。它处于就业或失业的状态,是就业人口和失业人口之和。

经济活动人口主要包括:

1、就业人员。也称从业人员、在业人员,它是指所有年龄在16岁及以上,在一定时期内从事一定的社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的人员主要有:有酬从业人员(包括在岗职工、再就业的离退休人员)、自营从业人员(包括私营业主和个休业主、私营和个体就业人员)、其他就业人员(包括民办教师、宗教职业者、现役军人等)。由于军人是一个特殊团体,其直接隶属国家,所以各地区的经济活动人口中不包括军人。

2、失业人员。是指所有年龄在16岁及以上,有劳动能力,在一定时期内没有工作,有就业意愿并正在积极寻找工作,如有就业机会可以马上工作的人员,其中有城镇失业人员、乡村失业人员。

(二)非经济活动人口

非经济活动人口是指没有参加社会经济活动的人口。即指16岁及以上经济活动人口以外的所有其他人口。这些人口被视为在社会经济活动中可以被利用但尚未被利用的人,也称潜在的人力资源。非经济活动人口主要包括:

1、在校学生;

2、待学人员;

3、离退休后不在从业的人员;

4、家务劳动者;

5、其他无就业愿望的人员。

图1-1 人力资源构成图

1·2 人力资源数量与质量的计算

一、人力资源数量

人力资源数量是构成人力资源总量的基础,它反映了人力资源在量上的规定性。可以用人力资源绝对量和相对量来表示。

(一)人力资源绝对量

人力资源的绝对数量是反映一个国家或地区经济实力的重要指标。人力资源越丰富,说明在社会经济活动中投入的劳动力越多,创造的价值越多。可以用被考察的国家或地区具有劳动能力的人口数量来计算。通常用期末或期初人力资源数表示,表明人力资源在某一时点上的规模。除此之外,一般还要计算人力资源平均人数,以便于和有关指标进行对比分析。人力资源平均人数的计算公式为:

人力资源平均人数=2

期初人力资源数期末人力资源数+ [例]某地区2005年期末人力资源数量为150万人,期初人力资源数量为152万人,求其平均人数。

根据公式,则为

人力资源平均人数=)(1512

152150万人=+ 计算人力资源平均人数,一般以年为时间单位。

(二)人力资源相对量

人力资源的相对量,反映一个国家或地区总人口中人均人力资源的拥有量。可用来进行国家或地区之间人力资源拥有量比较,相对数量越高,表明该国家或地区的经济活动有某种优势。可用人力

资源率、劳动力参与率来表示:

1、人力资源率。人力资源率是指人力资源的绝对量占总人口的比重。人力资源率越高,表明一个国家或地区可以投入经济活动的人力越多,作为单纯消费者的人口越少。其计算公式是:

人力资源率=%100?被考察范围总人口

人力资源总量 [例]某地区人力资源总量为250万人,总人口为300万人,求其人力资源率。

根据公式,则为:

人力资源率=%78%100300

250=? 2、劳动力参与率。劳动力参与率是指经济活动人口占人力资源总量的比重。反映人们参与社会经济活动的普遍程度。劳动力参与率越高,表明一个国家或地区从事社会经济活动的人力越多,可以创造的国民收入越多。其计算公式是:

劳动力参与率=%100?人力资源总量

经济活动人口数 [例]某地区人力资源总量为250万人,其中经济活动人口为180万人。求其劳动力参与率。

根据公式,则为:

劳动力参与率=

%72%100250

180=? 二、人力资源质量

人力资源质量反映了人力资源在质上的规定性,它是指一定范围内(国家、地区、企业)人力资源所具有的体质、智力、知识、

技能和劳动意愿,它一般体现在劳动者的体质水平、文化水平、专业技术水平和劳动的积极性上。常常用健康状况、受教育状况、劳动者技术等级状况,以及劳动态度等指标来进行衡量。

(一)人力资源质量的构成要素

人力资源质量是由劳动者的身体素质、智能素质和心理素质(劳动态度)构成,在这三者组合作用下,劳动者在劳动中表现出的体力、知识、智力和技能水平,反映了人力资源的质量状况。

图1-2 人力资源构成要素图

(二)人力资源质量指标

对人力资源质量的衡量,企业通常采用下列指标:

1、健康状况指标。主要有:发病率、职业病感染率等。

(1)发病率。反映一定时期内企业人力资源患病的比率,其计算公式是:

发病率=企业员工总数

一定时期患病人数×100% 或 =

数时日该时期内制度工作总工数时日一定时期内因病休假工)()(×100% [例]某企业共有员工260人,其中患病人数有23人,求该时期的发病率。

根据公式,则为:

发病率=%8.8%100260

23=? 2、受教育状况指标。一般是通过学历来反映的,可以计算不同学历的人员在企业中所占有的比重来说明人力资源文化素质状况,其计算公式是:

某种学历人员拥有率=%100?企业员工总数

某种学历人数 [例]某企业共有员工260人,其中大专以上人员为68人,求其拥有率。

根据公式,则为:

大专以上人员拥有率=%2.26%100260

68=? 3、员工技能水平指标。可以用员工所具有的专业知识和业务技术等级来计算。主要有各等级工人占全部工人的比重、工人平均技术等级,专业技术职称比重等。

(1)各等级技术工人占全部工人的比重,其计算公式是:

某级工人的比重=%100?全部工人数

该级工人数 [例]某企业共有工人196人,其中,初级工为65人,中级工为109人,高级工为22人,求各级工人所占比例。

根据公式,分别为:

初级工=%2.33%100196

65=?

中级工=%6.55%100196

109=? 高级工=

%2.11%10019622=? (2)工人的平均技术等级,其计算公式是:

工人平均技术等级=全部工人数

工人数技术等级)(?∑ [例]某企业工人总数为196人,其二级工23人,三级工34人,四级工44人,五级工24人,六级工46人,七级工14人,八级工11人,求工人平均技术等级。

根据公式,则为:

工人平均技术等级=)(6.4196

811714646525443334223级=?+?+?+?+?+?+? (3)专业技术职称比重。专业技术职称分一、二、三、四共四个级别。可以说明某企业专业技术人员的构成情况。其计算公式是:

某级职称比重(%)=%100?全部专业技术人员人数

某级职称人数 [例]某企业工程技术人员共有60人。其中三、四级职称人数为32人,二级职称26人,一级职称2人。求各类职称人员所占的比重。

根据公式,分别为:

三、四级职称所占比重(%)=%3.53%10060

32=?

二级职称所占比重(%)=%4.43%10060

26=? 一级职称所占比重(%)=

%3.3%100602=? 4、劳动积极性指标。主要反映员工对工作的投入和劳动的积极性发挥的程度。可通过出勤率、劳动定额完成率来衡量。

(1)出勤率。是指一定时期内实际出勤数量与应出勤数量的对比,其计算公式是:

出勤率=%100?该期应出勤人数

计算期实际出勤人数 或 =

%100)()(?数时该期应出勤工日数时计算期实际出勤工日 [例]某企业应出勤人数为120人,实际出勤人数为115人。求其出勤率。

根据公式,则为:

出勤率=

%8.95%100120

115=? (2)缺勤率。

其计算公式如下:

缺勤率=%100?数的总数此时间段内的工作日天勤天数要考察的时间段内的缺 (3)劳动定额完成率。指某一个工人或某一组工人完成产量定额或工时定额的程度,其计算公式分别为:

产量定额完成率=%100?产量定额

实际完成产量

工时定额完成率=%100?实作工时

完成定额工时 [例]规定的一天产量定额为80件,某工人实际完成了98件,求该工人一天产量定额完成率。

根据公式,则为:

产量定额完成率=%5.122%1008098

=?

1·3 企业人力资源构成与计算

企业人力资源是指企业全体员工,或称企业全体从业人员。即在企业内部从事生产、工作、管理或服务并由企业支付工资的全部人员。

一、企业人力资源的构成

企业人力资源,主要包括下列一些人员:

(一)在岗职工

在岗职工是指在本单位工作并由单位支付工资的人员,以及有工作岗位,但由于学习、病伤、产假(6个月以内)等原因暂未工作,仍由单位支付工资的人员。包括长期职工,临时职工和使用的农村劳动力。

(二)聘用、留用的离退休人员

聘用、留用的离退休人员是指本单位使用的已办理离退休手续并支付劳动报酬的人员。包括留用的本单位的离退休人员和聘用的外单位离退休人员。

(三)外籍及港澳台方人员

外籍及港澳台方人员是指在本单位工作的外籍及港澳台方人员。

(四)人事档案关系保留在原单位的人员

人事档案关系保留在原单位的人员是指招用的没有与原单位办理正式调出手续,仍由原单位缴纳社会保险基金或人事档案关系仍保留在原单位的人员。包括使用的下岗再就业人员、使用的再就业的离岗休养职工、小时工、借调人员、从事第二职业的人员等。

(五)不在岗职工

不在岗职工是指由于各种原因,已经离开本人的生产或工作岗位,并已不在本单位从事其他工作,但仍与本单位保留人事关系的人员。包括岗位休养职工、长期(半年以上)病、休假人员。

二、企业人力资源总量的计算

企业人力资源总量的计算,可以采用期末人数和平均人数两个指标。

(一)期末人数

期末人数是指计算期最后一天的实有数。由于它反映的是某一时点上的人数,也称时点人数。常用的期末人数指标有年末人数、季末人数和月末人数。

(二)平均人数

平均人数是指计算期平均每天实际拥有的人数。企业一般要计算月、季、年的平均人数。其计算方法是:

1、月平均人数。是指月内每天平均拥有的人数。是以计算月内每天实有的全部人数相加之和,除以计算月的日历日数。其计算公式是:

月平均人数=计算月的日历日数

之和计算月内每天实有人数 [例]某企业7月份人力资源变动情况为7月1日112人,6日2人调出,15日新招4人上班,22日又调进1人,26日5人退休,求该月平均人数。

根据公式,则为:

月平均人数=)(11231

61104115711491105112人=?+?+?+?+? 对于人员增减变动不大的企业,其月平均人数也可用月初人数

与月末人数相加之和除以2求得。其计算公式是:

月平均人数=2

月末人数月初人数+ [例]某企业3月份月初人数是82人,月末人数是84人,求其平均人数。

根据公式,则为:

月平均人数=)(832

8482人=+ 在计算月平均人数时,需要注意以下问题:

(1)公休日和节假日应按其前一天的人数计算。

(2)对新建立不满全月的企业,在计算月平均人数时,应以建立后各天的实有人数之和除以该企业建立的天数。

[例]某企业7月12日建立,从业人数90人,7月份的以后各日人数没有变动。求该月的平均人数。

7月份日历日数31天,某企业自12日起的20天中每天均是90人。其月平均人数,应为:

月平均人数=)(5831

2090人=? 2、季平均人数。是指计算季内每天平均拥有的人数,是以计算季内各月平均人数之和除以3后求得。其计算公式是:

季平均人数=3

之和计算季内各月平均人数 3、年平均人数。是指计算年内每天平均拥有的人数,是以12个月的平均人数相加之和除以12求得,或以4个季度平均人数之和除以4求得。其计算公式是:

年平均人数=12

12个月平均人数之和计算年内 或年平均人数=

44个季度平均人数之和计算年内 企业人力资源统计资料来源于原始记录,统计台帐和企业内部的统计报表。原始记录是统计台帐和统计报表的资料来源,是经过逐级汇总定期编制出来的。三者的关系如图1-3所示。

图1-3 统计资料逐级汇总编制图

1.4 企业人力资源管理

企业人力资源管理是指企业运用现代管理方法,对人力资源的获取(选人)、开发(育人)、保持(留人)和利用(用人)等方面所进行的计划、组织、指挥、控制和协调等一系列活动的总称。

企业人力资源管理的主要任务,就是以人为中心,研究人与人、人与组织、人与事的相互关系,掌握其内在规律,充分调动人的积极性和创造性,提高工作效率,促进企业经营战略目标的实现。

一、企业人力资源管理的内容

企业人力资源管理,就是对企业中“人”的管理。它是通过工作分析、人力资源规划、员工招聘与选拔、绩效考评、薪酬管理、员工激励、培训与开发、劳动关系管理等进行全过程的管理。其具体内容如下:

(一)职务分析与设计

职务分析与设计是对企业各个工作职位的性质、结构、责任、流程,以及胜任该职位工作人员的素质、知识、技能等,在调查分析所获取相关信息的基础上,编写出职务说明书和岗位规范等人事管理文件。

(二)人力资源规划

人力资源规划是把企业人力资源战略转化为中长期目标、计划和政策措施,包括对人力资源现状分析、未来人员供需预测与平衡,确保企业在需要时能获得所需要的人力资源。

(三)员工招聘与选拔

员工招聘与选拔是根据人力资源规划和工作分析的要求,为企业招聘选拔所需要人力资源并录用安排到一定的工作岗位上。

(四)绩效考评

绩效考评是对员工在一定时间内对企业贡献和工作中取得的绩效进行考核和评价,及时做出反馈,以便提高和改善员工的工作绩效,并为员工培训、晋升、计酬等人事决策提供依据。

(五)薪酬管理

薪酬管理,包括对基本薪酬、激励薪酬、奖金、津贴以及福利等薪酬结构的设计与管理,以激励员工更加努力的为企业工作。

(六)员工激励

员工激励是采用激励理论和方法,对员工的各种需要予以不同程度的满足或限制,以引起员工心理状况的变化,激发员工向企业所期望的目标而努力。

(七)培训与开发

培训与开发是通过在职培训提高员工个人、群体和整个组织的知识、能力和工作绩效,进一步开发员工的智力潜能,以增加人力资源的贡献率,提高生产效率和经济效益。

(八)职业生涯规划

职业生涯规划是鼓励和关心员工的个人发展,帮助员工制订个人发展规划,以进一步激发员工的积极性、创造性。

(九)人力资源会计

人力资源会计是与财务部门合作,建立人力资源会计体系,开展人力资源投资成本与产生效益的核算工作,为人力资源管理与决策提供依据。

(十)劳动关系管理

劳动关系管理是协调和改善企业管理者与员工之间的劳动关系,进行企业文化建设,营造和谐的劳动关系和良好的工作氛围,

保障企业经营活动的正常开展。

二、人力资源管理体制的功能

人力资源管理的功能是指人力资源管理自身所具备或应当具备的作用。具有以下五种基本功能:

(一)获取

根据企业目标确定的所需员工条件,通过规划、招聘、考试、测评、选拔、获取企业所需人员。

(二)整合

通过企业文化、信息沟通、人际关系和谐、矛盾冲突的化解等有效整合,使企业内部的个体、群众的目标、行为、态度趋向企业的要求和理念,使之形成高度的合作与协调,发挥集体优势,提高企业的生产力和效益。

(三)保持

通过薪酬、考核,晋升等一系列管理活动,保持员工的积极性、主动性、创造性,维护劳动者的合法权益,保证员工在工作场所的安全、健康、舒适的工作环境,以增进员工满意感,使之安心满意的工作。

(四)评价

对员工工作成果、劳动态度、技能水平以及其他方面作出全面考核、鉴定和评价,为作出相应的奖惩、升降、去留等决策提供依据。

(五)发展

通过员工培训、工作丰富化、职业生涯规划与开发,促进员工知识、技巧和其他方面素质提高,使其劳动能力得到增强和发挥,最大限度地实现其个人价值和对企业的贡献率,达到员工个人和企

业共同发展的目的。

(六)调整

为了让员工保持所要求达到的技能水平和良好的工作态度,以考评结果为依据,对员工实施动态管理,如晋升、调动(轮岗等)、离退和解雇。

1.5 企业人力资源管理职责

人力资源管理者和部门在整个人力资源管理活动中占据着重要的地位,他们不仅是人力资源管理职能和活动实施的载体,而且在企业经营活动中还扮演着战略制定和调整以及组织变革推动者的角色。

一、人力资源管理者和部门的角色和应具备的素质

(一)人力资源管理者和部门的角色

美国密歇根大学大卫.乌里来教授提出人力资源管理者在企业经营活动中扮演着战略伙伴、管理专家、员工激励者和变革推动者四种角色。

1、战略伙伴:是指人力资源管理者和部门要参与到企业战略的制定中去,并且要确保以企业战略为导向所制定的人力资源战略得以有效实施;

2、管理专家:指人力资源管理者和部门要进行各种人力资源管理制度和政策的设计及执行,要承担起相应的职能管理活动;

3、员工激励者:指人力资源管理者和部门要构筑起员工与企业之间心理契约,通过各种手段激发员工的献身精神,使他们更加积极和主动地进行工作;

4、变革推动者:指人力资源管理者和部门要积极地推动组织各项变革的实施,成为组织变革的助推器。

(二)人力资源管理者和部门应具备的素质

人力资源管理者和部门为使自己扮演的角色到位,履行所承担的管理职能,必须具备相应的技能和素质。

罗伯特.L.卡兹在他发表的《能干的管理者应具有的技能》论