专题10 中国特色社会主义建设的道路

第1讲新中国初期的经济建设

1.下图为五十年代初画家李琦表现社会主义农业现代化的宜传臥《越走越快》,该作品反映出当时

A.我国初步实现了工业化B.传统的耕作方式占主体

C.农业社会主义改造完成D.小农经济仍然占据主导

2.据统计,1954年1月到4月,中国科学院图书馆上海分馆俄文书刊借阅总数为1953年同期的5倍,为1952年同期的50倍,东北各研究所俄文书刊借阅量也大幅增加。这表明当时

A.科学研究已与国际前沿接轨B.科教兴国战略已展开

C.对苏联经验的反思蔚然成风D.工业化建设需求迫切

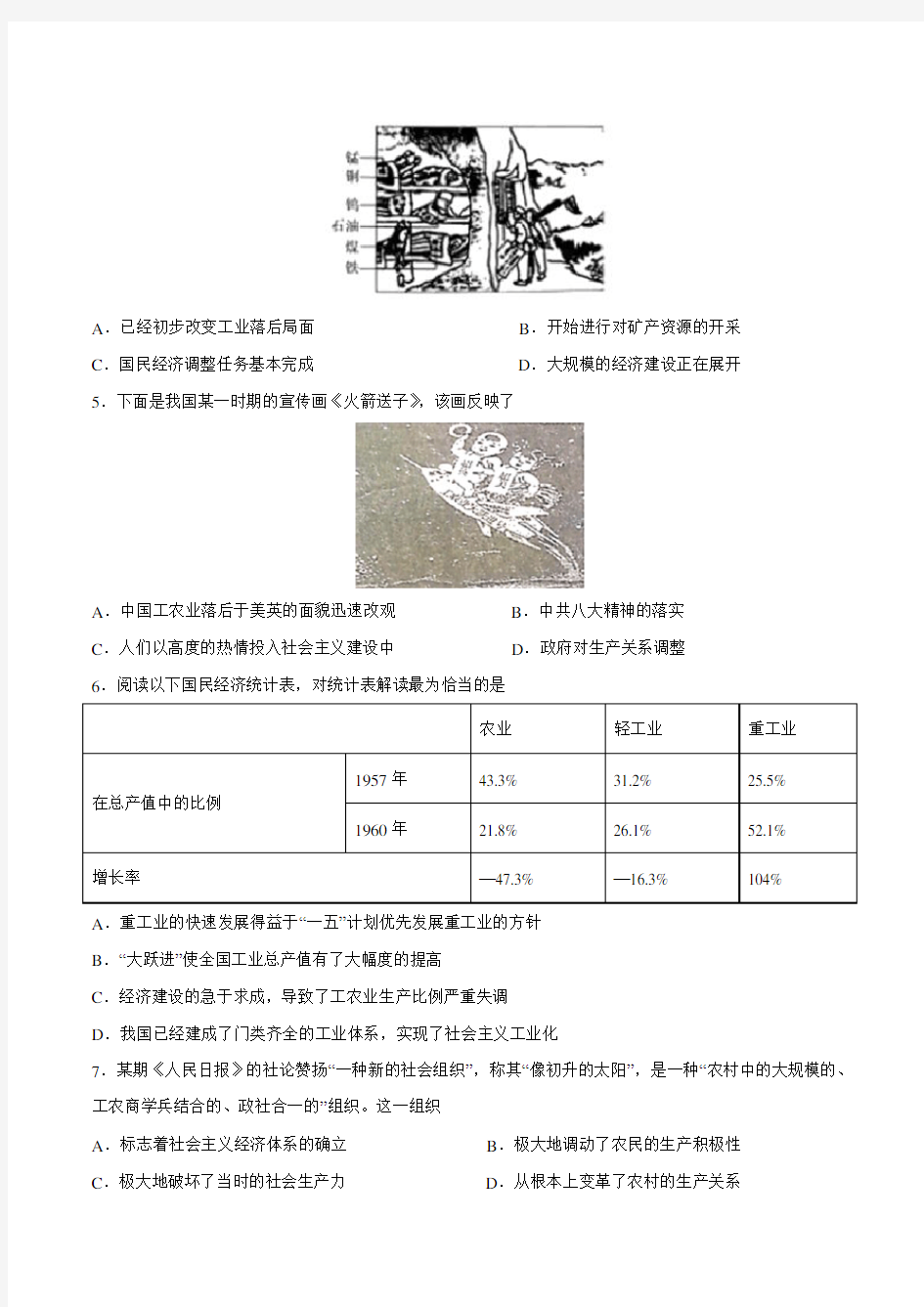

3.下图为新中国第一个五年计划期间中国、美国、英国主要工业指标年均增长速度的比较。据此可以推知

A.中国原有工业基础很薄弱B.冷战制约美英工业发展

C.中国重工业发展急躁冒进D.美英传统工业产业衰落

4.下图是1953年的一幅漫画,描绘了资源勘探队员来到深山,手持“邀请函”叩响山洞大门的情景。这反映了当时我国

A.已经初步改变工业落后局面B.开始进行对矿产资源的开采

C.国民经济调整任务基本完成D.大规模的经济建设正在展开

5.下面是我国某一时期的宣传画《火箭送子》,该画反映了

A.中国工农业落后于美英的面貌迅速改观B.中共八大精神的落实

C.人们以高度的热情投入社会主义建设中D.政府对生产关系调整

6.阅读以下国民经济统计表,对统计表解读最为恰当的是

农业轻工业重工业

1957年43.3% 31.2% 25.5%

在总产值中的比例

1960年21.8% 26.1% 52.1%

增长率—47.3% —16.3% 104%

A.重工业的快速发展得益于“一五”计划优先发展重工业的方针

B.“大跃进”使全国工业总产值有了大幅度的提高

C.经济建设的急于求成,导致了工农业生产比例严重失调

D.我国已经建成了门类齐全的工业体系,实现了社会主义工业化

7.某期《人民日报》的社论赞扬“一种新的社会组织”,称其“像初升的太阳”,是一种“农村中的大规模的、工农商学兵结合的、政社合一的”组织。这一组织

A.标志着社会主义经济体系的确立B.极大地调动了农民的生产积极性

C.极大地破坏了当时的社会生产力D.从根本上变革了农村的生产关系

8.“老鼠奸,麻雀坏,苍蝇蚊子像右派。吸人血,招病害,偷人幸福搞破坏。千家万户快动手,擂鼓鸣金除四害。”这是著名作家巴金写的一首诗,记录了1958年春的北京全民杀麻雀事件。该诗从侧面反映了A.知识分子对新中国的高度热情B.“左”倾错误影响人们的日常生活

C.社会主义制度下人们劳动积极性高涨D.社会主义国家重视城市卫生环境建设

9.自1961年冬至1964年春,中国各地农村陆续采取了不同形式的包产到户或单干的试验,占到了全国生产队总数的20%左右。这次“实验”

A.旨在平衡国民经济比重B.从根本上纠正了“共产风”

C.促进了农村经济的恢复D.导致了家庭联产承包实行

10.1962年,中共中央制定“农村十六条”,规定“恢复社员的自留地,允许社员发展家庭副业担手工业的生产,开放农村集市贸易。”这一规定

A.有利于促进农业生产的恢复B.标志农村经济体制改革开始

C.意在改变土地性质D.推动了农村产业结构的转型

11.国家统计局编写的《新中国50年》中记载,“1976年同1966年相比,按人口平均计算的粮食产量仅增长9.7%,年平均增长不足1%。工业增加值平均只增长7.6%,农轻重比例严重失调。”材料说明

A.党内严重的“左”倾错误导致了这一局面B.“文革”严重滞缓了我国的经济发展水平

C.“文革”十年,我国经济建设无任何成就D.“文革”拉大了我国与发达国家的差距

12.1978年9月,邓小平在东北、天津等地发下表系列谈话,史称“北方谈话”,强调“社会主义制度优越性的根本表现,就是能够允许社会生产力以旧社会所没有的速度迅速发展,使人民不断增长的物质文化生活需要能够逐步得到满足。”这一论述表明邓小平

A.对社会主义建设进行了理性反思B.主张政治上实行系统的拨乱反正

C.明确了国家经济体制改革的目标D.对社会主义本质形成成熟的认知