结构力学重难点复习资料

第二章结构的几何构成分析

1、首先必须深刻理解几个基本概念,这几个概念层层递进。

?几何不变体系:不计材料应变情况下,体系的位置和形状不变。

在几何构成分析中与荷载无关,各个杆件都是刚体。

?刚片:形状不变的物体,也就是刚体。

在几何构成分析中,刚片的选取非常重要,也非常灵活,可大可小,小至一根杆,大至地基基础,皆可视为刚片。

?自由度:体系运动时可以独立改变的坐标的数目。

在平面内,一点有2个自由度,一刚片有3个自由度。

?约束:减少自由度的装置。

一根链杆(或链杆支座)相当于1个约束;

一个铰(或铰支座)相当于2个约束,注意两根链杆和一个铰在约束方面的功能完全可等

同,可根据几何构成分析的需要相互转换,另外注意瞬铰的概念,两根链杆直接铰接在一

点,该点可视为实铰,两根链杆延长后相交在一点,该点则是瞬铰,一个瞬铰也相当于2个约束,两根链杆若平行,瞬铰在平行方向的无穷远处;一个刚结点(或固定端)相当于3个约束。

?多余约束:增加一个约束,体系的自由度并不减少,该约束就是多余约束。

注意一个约束是否多余约束,必须视必要约束而定。只有必要约束确定后才能确定多余约

束,不能直接说哪个约束是多余约束。

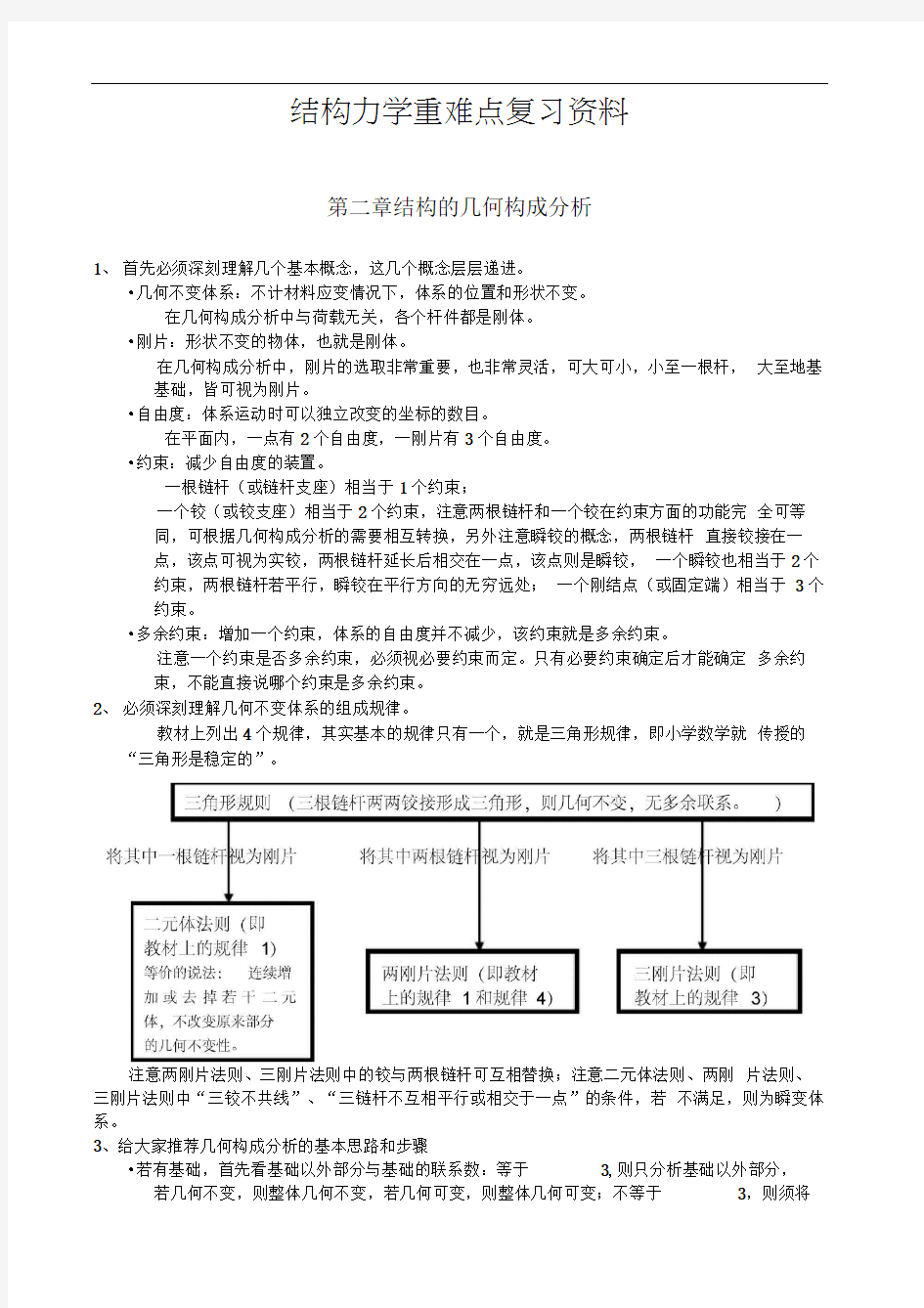

2、必须深刻理解几何不变体系的组成规律。

教材上列出4个规律,其实基本的规律只有一个,就是三角形规律,即小学数学就传授的“三角形是稳定的”。

注意两刚片法则、三刚片法则中的铰与两根链杆可互相替换;注意二元体法则、两刚片法则、三刚片法则中“三铰不共线”、“三链杆不互相平行或相交于一点”的条件,若不满足,则为瞬变体系。

3、给大家推荐几何构成分析的基本思路和步骤

?若有基础,首先看基础以外部分与基础的联系数:等于3,则只分析基础以外部分,若几何不变,则整体几何不变,若几何可变,则整体几何可变;不等于3,则须将

基础作为一个刚片来分析;

?观察是否有二元体,剔除所有的二元体;

从基本的刚片(特别是铰接三角形)出发,不断地扩大刚片,用两刚片法则或三刚片法则 来分析,有些杆件较多的体系可能须多次运用两刚片法则或三刚片法则来分析。

4、平面体系的计算自由度 W 的求法

(1) 刚片法:体系看作由刚片组成,铰结、刚结、链杆为约束。

刚片数m ;

约束数:单铰数h ,简单刚结数g ,单链杆数b 。

W = 3m-

( 3g + 2h + b ) (2) 节点法:体系由结点组成,链杆为约束。

结点数j ;

约束数:链杆(含支杆)数 b 。

W = 2j - b

(3) 组合算法

约束对象:刚片数m ,结点数j

约束条件:单铰数h ,简单刚结数g ,单链杆(含支杆)数b

W = (3m + 2j ) - (3+2h+ b )

1、内力符号规定: 求截面内力时,应假设这一点的界面上有一个轴力,一个剪力,一个弯矩 切内力计算的是截面左端与截面右端的相对作用力,故求内力时,只看其中一端

戡面

FS

弯矩图--习惯绘在杆件受拉的一侧,不需标正负号 轴力和剪力图--可绘在杆件的任一侧,

第三章 静定结构的受力分析

轴力以拉为正;剪力顺时针转为正;弯矩使杆件下侧受拉为正

但需标明正负号

d 2M dF s dx 2 dx q(x) A I dr IV V

\无外力均布何载q集中力P集中力偶M铰处

V图为零处有突变无变化无变化

M图有极值有尖角有突变为零

2、内力计算注意:

1集中力作用的截面其左、右两侧的剪力是不同的,两侧相差的值就是该集中力的大小。

2)集中力矩作用截面的两侧弯矩值也是不同的,其差值就是集中力矩的大小。

3、作内力图的方法:

1,先求反力

2,利用截面法求控制截面弯矩

3,在结构图上利用叠加法作每一单元的弯矩图,从而得到结构的弯矩图

4,以单元为对象,对杆端取矩可以求得杆端剪力,剪力图可画在杆轴的任意一侧,但必须标注正负号,以未知数个数不超过两个为原则,取结点由平衡求单元杆端轴力

5,结构力学作内力图顺序为“先区段叠加作M图,再由M图作F S图,最后F S作F N图”,这种作内力图的顺序对于超静定结构也是适用的。

4、多跨静定梁

基本部分:结构中不依赖于其它部分而独立与地基形成几何不变的部分附属部分:结构中依赖基本部分的支承才能保持几何不变的部分分析顺序:应先附属部分,后基本部分。

应熟记常用单跨梁的弯矩图

荷载在基本部分上,只基本部分受力,附属部分不受力;荷载在附属部分上,除附属部分受力外,基本

部分也受力

Eg :

剪力大小:由弯矩图斜率或杆段平衡条件;

剪力正负:转动基线与弯矩重合,顺时针旋转则剪力为正,或由支座反力,集中荷载方向

判别。

5、桁架:只受结点荷载作用的铰结体系结点法:(首先进行零杆简化)

1以结点作为平衡对象,结点承受汇交力系作用。

2,按与“组成顺序相反”的原则,逐次建立各结点的平衡方程,则桁架各结点未知内力数目一定不超过独立平衡方程数。

3,由结点平衡方程可求得桁架各杆内力

图上位于对称轴上的杆1 2都是零杆。

(因为1,2杆对称,如果有力的作用,均向上或者向下,但A 点上

没有一个竖向的里能够平衡它)

截面法:作一截面将桁架分成两部分,然后任取一部分为隔离体(隔离体包含一个以上的

结点),根据平衡条件来计算所截杆件的内力。

应用范围:1、求指定杆件的内力 2 、计算联合桁架。

步骤:

1.求支反力(同静定梁);

2.作截面(用平截面,也可用曲截面)截断桁架,取隔离体;

6kN∕m

3. (1)选取矩心,列力矩平衡方程(力矩法)(2)列投影方程(投影法); 选取截面时应注意:

1、 尽量使所截断的杆件不超过三根(隔离体上未知力不超过三个),可一次性求出全部内力;

2、 选择适宜的平衡方程,最好使每个方程中只包含一个未知力,避免求解联立方程。

3、 若所作截面截断了三根以上的杆件,但只要在被截各杆中,除一杆外,其余均汇交于一 点(力矩法)或均平行(投影法),则该杆内力仍可首先求得。

计算技巧:截面单杆求解

6、 静定结构的一般特性:

(1)

温度变化、支座移动以及制造误差均不引起静定结构的内力变化,但会造成位移变化 (2)

若取出的结构部分(不管其可变性)能够平衡外荷载,则其他部分将不受力 (3) 静定结构的内力与结构中各杆的截面刚度无关。

7、 多跨静定梁的几何构成与内力特点 C

几何构成特点:分级(基本部分,第一级附属部分,第 二级附属部分……) 多跨静定梁的彳内力特点:某一级上受荷载作用,在该级和高于该级的 部分才有内力,低于该

级的部分无内力。

J 计算顺序:与几何构造顺序相反,从低级到高级。

8、 桁架零杆的判断

在特定荷载作用下,桁架中内力为零的杆件称为零杆。

首先判断桁架的零杆,将有助于用结点法或截面法计算桁架。零杆的三种基本情况为: ?两根杆

汇交于一铰结点,结点上无外荷载,此两杆皆为零杆。

因为结点平衡,S I 和 因此 S 1 0,S 2 0 ?三根杆汇交于一铰结点,其中两根杆共线,结点上无外荷载,另外一根不共线的杆

为零杆。

因为结点平衡,在垂直于共线的两根

S 2的合力为零,

S 2 0 V

文档 结构力学重难点复习资料 第二章结构的几何构成分析 1、首先必须深刻理解几个基本概念,这几个概念层层递进。 ●几何不变体系:不计材料应变情况下,体系的位置和形状不变。 在几何构成分析中与荷载无关,各个杆件都是刚体。 ●刚片:形状不变的物体,也就是刚体。 在几何构成分析中,刚片的选取非常重要,也非常灵活,可大可小,小至一根杆,大至地基基础,皆可视为刚片。 ●自由度:体系运动时可以独立改变的坐标的数目。 在平面,一点有2个自由度,一刚片有3个自由度。 ●约束:减少自由度的装置。 一根链杆(或链杆支座)相当于1个约束; 一个铰(或铰支座)相当于2个约束,注意两根链杆和一个铰在约束方面的功能完 全可等同,可根据几何构成分析的需要相互转换,另外注意瞬铰的概念,两根链杆 直接铰接在一点,该点可视为实铰,两根链杆延长后相交在一点,该点则是瞬铰,一个瞬铰也相当于2个约束,两根链杆若平行,瞬铰在平行方向的无穷远处; 一个刚结点(或固定端)相当于3个约束。 ●多余约束:增加一个约束,体系的自由度并不减少,该约束就是多余约束。 注意一个约束是否多余约束,必须视必要约束而定。只有必要约束确定后才能确定多余约束,不能直接说哪个约束是多余约束。 2、必须深刻理解几何不变体系的组成规律。 教材上列出4个规律,其实基本的规律只有一个,就是三角形规律,即小学数学就传授的“三角形是稳定的”。 片法则、三刚片法则中“三铰不共线”、“三链杆不互相平行或相交于一点”的条件,若不满足,则为瞬变体系。 3、给大家推荐几何构成分析的基本思路和步骤 ●若有基础,首先看基础以外部分与基础的联系数:等于3,则只分析基础以外部分, 若几何不变,则整体几何不变,若几何可变,则整体几何可变;不等于3,则须将

平面体系的计算自由度W 的求法 (1)刚片法:体系看作由刚片组成,铰结、刚结、链杆为约束。 刚片数 m ; 约束数:单铰数 h ,简单刚结数 g ,单链杆数 b 。 W = 3m - 2h - 3g -b (2)节点法:体系由结点组成,链杆为约束。 结点数 j ; 约束数:链杆(含支杆)数 b 。 W = 2j – b (3)组合算法 约束对象:刚片数 m ,结点数 j 约束条件:单铰数 h ,简单刚结数 g ,单链杆(含支杆)数 b W = (3m + 2j)-(3+2h+ b) 比较可得:三铰拱与简支梁的竖向支反力完全相同。注意到水平支反力式中的分子就是简支 梁上截面C的弯矩,则水平支反力可写作: 综上所述,三铰拱在竖向荷载作用下,任一截面上的弯矩、剪力荷轴力的计算公式如下: 4.4.1 各种结构位移计算公式 :虚设单位荷载P=1作用下的结构的内力; :实际荷载作用下的结构的内力

图乘法 位移公式: 4.5.2 常见图形的面积和形心 常见图形的形心和面积(图4.10)。 图4.10 以上图形的抛物线均为标准抛物线:抛物线的顶点处的切线都是与基线平行4.5.3 应用图乘法时的几个具体问题 (2) 如果有一个图形为折线,则应分段考虑(图4.12)

图4.12 (3) 如果图形比较复杂,应根据弯矩图的叠加原理将图形分解为几个简单图形,分项计算后再进行叠加图4.13 图4.13 (图4.13b中A1与y1的乘积为负值;图4.13c中抛物线为非标准曲线)。例5:试求出图4.16刚架结点B 的水平位移和转角,EI 为常数

图4.16 解: (1)虚设单位荷载,作实际状态和虚设单位荷载的弯矩图(图4.17a、b、c) 图4.17 (2)代入公式,图乘。 B 点竖向位移: B 点转角位移: 力法的基本概念

教育概述 1、学校教育是所有教育活动中的核心部分。 2、狭义的教育是指学校教育,由专门的教育机构所承担,由专门的教职人员所实施的有目的、有计划、有组织的,以影响学生的身心发展为首要和直接目标的教育活动。 3、教育的基本要素:教育者、受教育者、教育影响。 4、教育的起源:教育的神话起源论、教育的生物起源论、教育的心理起源论、教育的劳动起源论、教育的交往起源论。 5、教育的发展:原始社会的教育、古代教育、近代教育、现代教育。 小学教育 1、在我国,从夏朝开始就有了小学教育。 2、春秋以后,“官学衰废”“私学兴起”。 3、隋朝开始的科举制度,20世纪初才被废除。 4、古埃及在中王朝时期建立了三种典型的初等学校:寺庙学校、宫廷学校、书吏学校。 5、小学教育的早期学校化教育阶段,象征性的形式目的占据主导地位,功用性的实用目的不被重视。 6、教育内容上,四书五经和二十四史成为基本的教材,核心思想是灌输仁义礼智信。 7、教育方法上,死记硬背、机械模仿、是最基本的方法。 8、教育权利上,形成了严格的等级制度。 9、近代西方教育的发展:(1)小学教育的基础化;(2)小学教育的公立化与法制化;(3)小学教育对象普及化;(4)小学教育内容世俗化。 10、近代中国小学教育的发展:(1)变革旧学制,创立近代小学;(2)改革普通教育及课程体系,初建小学教育体系。 11、1963年颁布了中小学课程与教学计划,成为改革开放前比较具有代表性的小学教育计划。 12、1986年,制定《中华人民XXXX务教育法》,规定实施九年义务教育。 13、中国中小学教育发展的特点:基础性、普及性、义务性、公立化、法制化、课程设置学科化。 14、小学教育的基础地位:小学教育在实施义务教育中处于基础地位;小学教育在整个教育体系中处于基础地位。 15、义务教育:国家用法律形式予以规定,要求适龄儿童和青少年都必须接受,国家、社会、家庭须予以保证的国民教育。 16、义务教育又叫强迫教育和免费义务教育,具有强制性、免费性、普及性。 17、小学教育在各级各类教育中居于基础地位。 18、小学教育的基本特征:全民性、义务性、全面性。 19、小学教育的启蒙作用:在身体素质方面的启蒙作用;在学习知识方面的启蒙作用;

数学人教版三年级下册基于“课程标准”细化的 教学目标、重难点 第一单元位置与方向 单元教学目标: 1.结合具体情境,使学生认识东、南、西、北、东北、西北、东南和西南八个方向,能够用给定东、南、西或北中的一个方向辨认其余的三个方向,并能用这些词语描述物体所在的方向。 2.能看懂简单的平面图,知道平面图是根据上北、下南、左西、右东的方位绘制,初步形成辨认方向、表达与交流物体所在方向的能力。 3.能用所学的方向知识解决生活中的简单实际问题,发展学生的空间观念。 单元教学重点:能在具体的情境中辨认方向、描述方向,进一步发展学生的空间观念。 单元教学难点:综合应用方位知识解决问题。 课时安排:4课时 第一课时 课题:认识东、南、西、北 教学内容:P3页例1 教学目标: 1.在具体的情境中认识东、南、西、北四个方向,能够用给定

的一个方向(东、南、西或北)辨认其余三个方向,培养学生的方向意识。 2.会用东、南、西、北四个方位词描述物体所在的方向。 3.借助现实的数学活动,发展学生的空间观念,体验数学与现实生活的密切联系,增强学数学、用数学的意识。 教学重点:会在实景中辨认东、南、西、北,并能运用这些词语来描绘物体所在的方向。 教学难点:知道东与西相对,北与南相对,形成辨认东、南、西、北这四个方向的技能。 第二课时 课题:认识平面图 教学内容:P4页例2 教学目标: 1.通过实际活动帮助学生看懂简单的平面图,知道平面图是根据上北、下南、左西、右东的方位绘制,初步形成辨认方向,表达与交流物体所在方向的能力。 2.学生在操作、想象、描述、表示和交流的过程中,初步掌握在平面图上确定东、南、西、北的方法,进一步形成方位感,培养空间观念。 3.在看图、填图等活动中,感受数学与现实生活的密切联系,增强学习数学的兴趣。 教学重点:认识平面图上的方向,并能描述物体在地图上的方向。

(1)第2章第2节的重点、难点剖析 一. 重点剖析 1. 自由度(也称实际自由度,用S表示,英文Degree of Freedom,简写为DOF)。这个概念中要特别注意“独立”这两个字,“独立”的含义是指几何坐标不被包含在函数关系中,彼此间也不呈函数关系,即坐标的变化既不受限,亦不会相互影响。S取为不小于0的整数,当S=0时体系几何不变;S>0时,体系几何可变。 2. 多余约束和必要约束。从定义可知,多余约束的增减不改变S,而必要约束的增减会导致S变化。因此,多余约束决定不了体系的几何组成性质。在一个体系中,多余约束的个数是确定的,但是选取多余约束的方法是多样的。 3. 链杆。在第2章中,链杆是指仅通过两铰与体系其余部分相连的杆。这两铰不区分是铰结点还是铰支座。 二. 难点剖析 1. 约束在数学上的表现。约束是减少自由度的装置,数学上如何表述它呢?从自由度要求是彼此独立的坐标这个概念里,就能找出答案。要减少体系的自由度(或者说增加体系的约束),只要通过建立使坐标间相关联的函数关系或者方程,使它们彼此不再独立,就实现了自由度的减少。而这样的函数关系或者方程,就称为约束方程(其性质是几何方程)。 (2)第2章第3~5节的重点、难点剖析 一. 重点剖析 1. 计算自由度W>0,体系几何可变;W≤0,无法确定体系是否几何不变。 2. 二元体的相对性。二元体因为在附加于体系上时,有先后顺序(即依次附加),因此谈二元体,就不能离开其所基于的那个体系。即需要考虑二元体是相对一部分体系而言,还是相对整体而言。相对于体系某一部分是二元体的装置,未必是相对于整体的二元体。根据这个特点,在利用二元体规则做分析时,一定要按先付加的二元体后去除(或后附加的二元体先去除)的次序来做。 3. 几何不变体系三个组成规则的前提条件。 1)二元体规则:要求构成二元体装置的两链杆不能共线;

刚度法 频率方程D=|k11-w 2m 1 k12 | |k21 k22-w 2m 2| =(k11-w 2m1)(k22-w 2m2)-k12k21=0 (w 2)2-(2 22111m k m k +)w 2+2121122211m m k k k k -=0 第一振型21 11y y = - 1 *1*11112m w w k k - 第二振型22 12y y = - 1 *2*21112 m w w k k - 柔度法 频率方程D=|б11m 1-w w *1 б 12 m 2 | |б 21 m 1 22m 2- w w *1| =(б11m 1- w w *1)(22m 2-w w *1)-б12m 2б21m 1=0 主振型2111Y Y =-w *w 1 -б11m1б12m2 22 11Y Y =- w *w 1 -б11m1б12m2 W = бc w g =l l l w EIg ***3 Y 2max =y 02 +(w v 0 )2 V 0=w* 0*0max max*y y Y Y - 柔度系数 б=L 3/48EI 自振频率 w = бG g 荷载频率 θ=2πn /60 阻尼比ζ=(1/20π)*ln 10+Yk Yk 动力系数β=1/ w w w ***4)*w *1(θθζζ平方θθ+- 最大弯矩 Mmax =(G*βFp)*l*0.25 最大正应力 σmax =(G+βFp)*l /4Wz 最大竖向位移 Ymax =(G+βFp)δ 刚度法 频率方程D=|k11-w 2m 1 k12 | |k21 k22-w 2m 2| =(k11-w 2m1)(k22-w 2m2)-k12k21=0 (w 2)2-(2 22111m k m k +)w 2+2 121122211m m k k k k -=0 第一振型21 11y y = - 1 *1*11112m w w k k - 第二振型22 12y y = - 1 *2*21112 m w w k k - 柔度法 频率方程D=|б11m 1-w w *1 б 12 m 2 | |б 21 m 1 22m 2- w w *1| =(б11m 1- w w *1) (22m 2-w w *1)-б12m 2б21m 1=0 主振型21 11Y Y =- w *w 1 -б11m1б12m2 22 11Y Y =- w *w 1 -б11m1б12m2 W = бc w g =l l l w EIg ***3 Y 2max =y 02 +(w v 0)2 V 0=w* 0*0max max*y y Y Y - 柔度系数 б=L 3/48EI 自振频率 w = б G g 荷载频率 θ=2πn /60 阻尼比ζ=(1/20π)*ln 10 +Yk Yk 动力系数β=1/ w w w ***4)*w *1(θθζζ平方θθ+- 最大弯矩 Mmax =(G*βFp)*l*0.25 最大正应力 σmax =(G+βFp)*l /4Wz 最大竖向位移 Ymax =(G+βFp)δ

人教版小学数学三年级下册【知识点】总复习 第一单元位置与方向 1、东与西相对,南与北相对。按顺时针方向转:东→南→西→北。 2、地图通常是按上北下南,左西右东绘制的。 3、八个方向:东、南、西、北、东南、东北、西南、西北。 4、北斗星永远在北方,影子与太阳的方向相对,早上太阳在东方,中午在南方,下午在西方。 第二单元除数是一位数的除法 1、笔算除法顺序:确定商的位数,试商,检查,验算。 2、基本规律: (1)从高位除起,除到哪一位,就把商写在那一位; (2)三位数除以一位数时百位上够除,商就是三位数;百位上不够除,商就是两位数;(最高位不够除,就看两位上商。) (3)哪一位有余数,就和后面一位上的数合起来再除; (4)哪一位上不够商1,就添0占位;每一次除得的余数一定要比除数小。 3、除法用乘法来验算 没有余数的除法:有余数的除法: 被除数÷除数=商被除数÷除数=商……余数 商×除数=被除数商×除数+余数=被除数 4、0除以任何数(0除外)都等于0,0乘以任何数都得0, 0加任何数都得任何数本身,任何数减0都得任何数本身。 5、2、3、5倍数的特点 2的倍数:个位上是2、4、6、8、0的数是2的倍数。 5的倍数:个位上是0或5的数是5的倍数。 3的倍数:各个数位上的数字加起来的和是3的倍数,这个数就是3的倍数。 比如:462,4+6+2=12,12是3的倍数,所以462是3的倍数。 第三单元统计 1、求平均数公式:总和÷份数=平均数总数÷平均数=份数平均数×份数=总和 2、平均数能较好地反映一组数据的总体情况 3、通常条形统计图能描述一组数据中不同样本之间的差异, 折线统计图能描述一组数据的变化趋势,扇形统计图能描述一组数据占总体的百分比。 4、条形统计图中,一定要看清楚一格表是多少个单位,是表示1、2、 5、10或更多单位。 第四单元两位数乘两位数 1、口算乘法:整十、整百的数相乘,只需把0前面的数字相乘,再看两个因数一共有几个0,就 在结果后面添上几个0。如:30×500=15000 可以这样想,3×5=15,两个因数一共有3个0,在所得结果15后面添上3个0就得到30×500=15000 2、笔算乘法:先把第一个因数同第二个因数个位上的数相乘,再与第二个因数十位上的数相乘(积 与十位对齐),最后把两个积加起来。几个特殊数:25×4=100 ,125×8=1000 3、相关公式:因数×因数 = 积积÷因数 = 另一个因数

第一章教育与教育学 第一节教育及其产生发展 一、教育的概念、属性与基本要素 (一)教育的概念 1、教育是人类有目的地培养人的一种社会活动(本质属性),是传承文化、传递生产与社会生活经验的一种途径。(教育最基本的功能是培养人才) 2、“教育”一词最早出现在《孟子.尽心上》 3、广义的教育,指增进人的知识和技能、发展人的智力与体力、影响人的思想观念的活动。包括社会教育、学校教育、家庭教育。 4、狭义的教育指学校教育,是教育者依据一定的社会要求,依据受教育者的身心发展规律,有目的、有计划、有组织地对受教育者施加影响,促使其朝着所期望的方向发展变化的过程。 5、从个人的角度来定义:教育是在一定社会背景下发生的促进个体的社会化和社会个性化的实践活动。 (二)教育的属性 1、教育的本质属性:育人,即教育是一种有目的地培养人的社会活动。也是教育的质的规定性。教育的具体而实在的规定性体现在:(1)教育是人类特有的一种有意识的社会活动(2)教育是人类有意识地传递社会经验的活动(3)教育是以人的培养为直接目标的社会实践活动。 2、教育的社会属性:永恒性、历史性、继承性、长期性、生产性、民族性、相对独立性。(三)教育的基本要素 教育的构成要素:教育者、受教育者、教育影响or教育媒介or教育措施。 受教育者与教育内容这一对矛盾是教育中的基本的、决定性的矛盾。 二、教育的功能(作用) 按教育功能作用的对象,分为个体发展功能和社会发展功能; 按教育功能作用的方向,分为正向功能和负向功能; 按教育功能作用的呈现的形式,分为显性功能和隐性功能; 三、教育的起源 1、神话起源说:教育的目的就是体现神或天的意志,使人皈依于神或顺从于天。这是人类关于教育起源的最古老的观点。中国的朱熹也持这种观点。 2、生物起源说:(法)利托尔诺、(英)沛西能认为教育是一种生物现象。第一个正式提出的有关教育起源的学说。其根本错误在于没有把握人类教育的目的性和社会性。 3、心理起源说:(孟禄)认为教育是儿童对成人无意识模仿,没有把握教育目的性。否认了教育的社会属性。 4、劳动起源说:马克思主义认为教育起源人类所特有的生产劳动。 二、教育的历史发展 (一)原始社会的教育 1、原始社会的教育特点: (1)教育具有非独立性,教育和社会生活、生产劳动紧密相连。 (2)教育具有自发性、全民性、广泛性、无等级性和无阶级性。 (3)教育具有原始性。 (二)古代社会的教育 奴隶社会的教育与特征:阶级性;学校教育与生产劳动相脱离和相对立;学校教育趋于分化和知识化、学校教育制度尚不健全。 封建社会的教育及其特征:在规模上逐渐扩大,在类型上逐渐增多;在内容上也日益丰富,并且具有等级性、专制性和保守性;与生产劳动相脱离。gBjq8l4 (3)古代东西方教育的共同特征:阶级性、道统性、等级性、专制性、刻板性、象征性。 2、古代社会教育的发展 (1)古代中国: ……夏代:据历史记载,我国就有了学校教育的形态。瞽宗是商代大学特有的名称。

小学数学三年级知识点和重点、难点大全带必考应用 题.DOC (1)一位数的乘、除法。 一个乘数是一位数的乘法(另一个乘数一般不超过三位数)。0的乘法。连乘。除数是一位数的除法。0除以一个数。用乘法验算除法。连除。 (2)两位数的乘、除法。 一个乘数是两位数的乘法(另一个乘数一般不超过三位数)。乘数末尾有0的简便算法。乘法验算。除数是两位数的除法。连乘、连除的简便算法。 (3)四则混合运算。 两步计算的式题。小括号的使用。 (4)分数的初步认识。 分数的初步认识,读法和写法。看图比较分数的大小。简单的同分母分数加、减法。 千米(公里)、毫米的认识和简单计算。吨、克的认识和简单计算。 长方形和正方形的特征。长方形和正方形的周长。平行四边形的直观认识。周长的含义。长方形、正方形的周长。 解答两步计算的应用题。 联系周围接触到的事物组织活动。例如记录10天内的天气情况,分类整理,并作简单分析。

应用题100道 1.一个果园里栽了125棵苹果树,梨树的棵数比苹果树的4倍少20棵。这个果园一共栽了多少棵树? 2.一段路长324米,已经修了240米,剩下的计划4小时修完。平均每小时修多少米? 3. 红光印刷厂装订一批日记本,前三天共装订了960本,后16天平均每天装订420本。这批日记本共有多少本? 4.一个打字员4分钟输入200个汉字。照这样计算,输入3000个汉字需要多少分钟? 5. 3袋面粉共重75千克,8袋面粉重多少千克? 6.一个钢铁厂,炼750千克钢需要用5吨水。照这样计算,钢铁厂一天节约55吨生活用水,可以炼钢多少千克? 7.5箱蜜蜂一年可以酿375千克蜂蜜。照这样计算,19箱蜜蜂一年可以酿多少千克蜂蜜?一年要酿1725千克蜂蜜需要养多少箱蜜蜂?

结构力学主要知识点 一、基本概念 1、计算简图:在计算结构之前,往往需要对实际结构加以简化,表现其主要特点,略去其次要因素,用一个简化图形来代替实际结构。通常包括以下几个方面: A 、杆件的简化:常以其轴线代表 B 、支座和节点简化: ①活动铰支座、固定铰支座、固定支座、滑动支座; ②铰节点、刚节点、组合节点。 C 、体系简化:常简化为集中荷载及线分布荷载 D 、体系简化:将空间结果简化为平面结构 2、结构分类: A 、按几何特征划分:梁、拱、刚架、桁架、组合结构、悬索结构。 B 、按内力是否静定划分: ①静定结构:在任意荷载作用下,结构的全部反力和内力都可以由静力平衡条件确定。 ②超静定结构:只靠平衡条件还不能确定全部反力和内力,还必须考虑变形条件才能确定。 二、平面体系的机动分析 1、体系种类 A 、几何不变体系:几何形状和位置均能保持不变;通常根据结构有无多余联系,又划分为无多余联系的几何不变体系和有多余联系的几何不变体系。 B 、几何可变体系:在很小荷载作用下会发生机械运动,不能保持原有的几何形状和位置。常具体划分为常变体系和瞬变体系。 2、自由度:体系运动时所具有的独立运动方程式数目或者说是确定体系位置所需的独立坐标数目。 3、联系:限制运动的装置成为联系(或约束)体系的自由度可因加入的联系而减少,能减少一个自由度的装置成为一个联系 ①一个链杆可以减少一个自由度,成为一个联系。②一个单铰为两个联系。 4、计算自由度:)2(3r h m W +-=,m 为刚片数,h 为单铰束,r 为链杆数。 A 、W>0,表明缺少足够联系,结构为几何可变; B 、W=0,没有多余联系; C 、W<0,有多余联系,是否为几何不变仍不确定。 5、几何不变体系的基本组成规则: A 、三刚片规则:三个刚片用不在同一直线上的三个单铰两两铰联,组成的体系是几何不变的,而且没有多余联系。 B 、二元体规则:在一个刚片上增加一个二元体,仍未几何不变体系,而且没有多余联系。 C 、两刚片原则:两个刚片用一个铰和一根不通过此铰的链杆相联,为几何不变体系,而且没有多余联系。 6、虚铰:连接两个刚片的两根链杆的作用相当于在其交点处的一个单铰。虚铰在无穷远处的体系分析可见结构力学P20,自行了解。 7、静定结构的几何构造为特征为几何不变且无多余联系。 三、静定梁与静定钢架 1、内力图绘制: A 、内力图通常是用平行于杆轴线方向的坐标表示截面的位置,用垂直于杆轴线的坐标表示

育学知识点整理 一、教育学及其发展 1.教育学的概念:教育学是一门以教育现象,教育问题为研究对象,探索教育规律的科学。 2.教育学的发展分为三个阶段:教育学的萌芽、教育学的创立、教育学的发展。 3.教育学发展中的教育专著: (1)中国先秦时的《学记》,是中国乃至世界范围内最早的一部教育专著; (2)教育学史上,一般认为捷克教育学家夸美纽斯于1632年撰写的《大教学论》是近代第一本教育学专著; (3)从一门规范学科的建立,从独立的教育学诞生的角度看,通常以德国教育学家赫尔巴特1806年出版的《普通教育学》为标志。赫尔巴特本人被视为“传统教育派”的代表; (4)杜威也被视为现代教育的代言人。 二、教育及其发展 1.教育的概念:广义的教育,是指增进人们知识和技能,影响人们思想观念的活动;狭义的教育,主要是指学校教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织的通过学校教育工作,对受教育者的身心施加影响,促使他们朝着期望的方向变化的活动。 2.教育的发展经历的阶段:教育的发展经历了古代教育、文艺复兴后的欧洲教育、近代教育、20世纪以后的教育等几个阶段。 三、教育的基本要素及其关系 1.教育的基本要素:教育者、受教育者、教育影响。其中,教育者是教育活动的主体;受教育者是指在社会教育活动中从事学习的人;教育影响是臵于教育者和受教育者之间的一切“中介”的总和。2.教育要素之间的关系:1.教育者是教育影响和学生间的中介; 2. 受教育者是教育者选择和使用教育影响的依据; 3.教育影响是教育者对受教育者施加影响的桥梁 四、教育及社会的发展

(一)教育及社会的政治经济制度 1. 政治经济制度对教育的制约:(1)政治经济制度决定教育的领导权;(2)政治经济制度决定受教育的权利;(3)政治经济制度决定着教育目的;(4)教育相对独立于政治经济制度。 2. 教育对政治经济制度的影响:(1)教育为政治经济制度培养需要的人才;(2)教育是一种影响政治经济的舆论力量;(3)教育可以促进民主。 (二)教育及社会生产力教育及社会生产力的关系: 1.生产力对教育的决定作用:(1)生产力水平决定教育的规模和速度;(2)生产力水平制约着教育结构的变化;(3)生产力发展水平制约着教育的内容和手段;(4)教育相对独立于生产力的发展水平。 2.教育对生产力的促进作用:(1)教育对生产力的促进作用:1)教育再生产劳动力;2)教育再生产科学知识(2)教育通过提高国民素质来提高劳动生产力。 (三)教育及科技文化 1.教育及科技的关系 (1)科技对教育的影响:1)科技能够改变教育者的观念;2)科技能够影响受教育者的数量和教育质量;3)科技能够影响教育的内容、方法和手段 (2)教育对科技发展的作用:1)教育能够完成科技知识的再生产;2)教育可以推进科学体制化;3)教育具有科学研究的功能;4)教育具有推进科技研究的功能 (3)信息技术及教育:1)信息技术改变着人们关于知识的观念;2)信息技术改变着人们关于学习和教育的观念;3)信息技术的成熟和普及为实现教育的第三次飞跃提供了平台。 2.教育及文化的关系 (1)教育是一种特殊的文化现象:1)文化本身具有教育力量;2)教育具有双重文化属性。 (2)教育及文化相互依存,相互制约。 五、教育及个体发展 (一)个体身心发展的涵义、个体身心发展的理论

人教版三年级下册语文第八单元知识点、重点难点归纳复习资料 第29课 乞乞丐乞讨乞求乞怜 巧灵巧巧合恰巧能工巧匠霄云霄重霄九霄云外 渡渡过横渡渡船远渡重洋屏屏幕屏风画屏屏蔽 烛烛光蜡烛烛台风烛残年晓报晓破晓揭晓家喻户晓偷偷窃偷盗小偷偷工减料第30课 淹淹没淹死水淹七军 官官员官职军官官兵 逼逼迫逼近逼债寒气逼人姓姓氏姓名百家姓隐姓埋名睁睁眼睁开眼睁睁 旱干旱旱情抗旱旱冰 徒徒弟信徒教徒师徒 腾扑腾奔腾腾飞腾云驾雾催催促催肥催生催人奋进吊吊灯吊床吊窗提心吊胆跪跪下跪倒跪拜三跪九叩渠渠道水渠沟渠水到渠成灌浇灌灌溉灌木灌输 溉灌溉

第31课 隆隆重隆冬兴隆轰隆隆 塌崩塌倒塌塌陷塌方 lù露天露营露宿 露 lòu露面露头露脸 燃燃烧燃料点燃燃放 熊黑熊熊猫狗熊熊熊大火 ē挣扎 挣 è挣脱睁开挣钱 熄熄灭熄灯熄火 喷喷泉喷水喷火喷出 缺缺少缺口稀缺缺席 纯纯洁纯净单纯纯粹 冶冶金冶炼妖冶 炼炼钢提炼锻炼炼铁 盆脸盆饭盆盆地倾盆大雨 二.课文分析。 60、《嫦娥》一诗中长河指的是银河,“嫦娥应悔偷灵药,碧海青天夜夜心。”两句表达了凡人对仙人的感叹。《嫦娥》让我们领悟到主人公的凄凉,不堪忍受寂寞的情怀。61、唐代诗人林杰写的《乞巧》,这首诗描写了民间七夕乞巧的盛况。诗的前两句叙述的是牛郎织女的民间故事,全诗表达了人们乞取智巧,追求幸福的心愿。《乞巧》让我们感受到当时人们过节的喜悦心情。“七夕”是农历七月初七夜晚,是传说中牛郎织女鹊桥相会的日子。那天的主要习俗是乞巧。 62、西门豹是一个善于调查研究、有智慧、讲策略的人。 63、《西门豹》一文的顺序是调查原因——破除迷信——兴修水利 64、造成邺这个地方田地荒芜、人烟稀少的原因?答:1)没钱的人家逃到了外地2)邺这个地方年年闹旱灾。 65、西门豹用什么办法惩治了官绅和巫婆?他的方法妙在哪里?答:西门豹先找了位老大爷摸清了河伯的底细,再利用河伯娶媳妇的机会把巫婆和官绅扔下了河。他使用了以其人之道还治其人之身的方法,惩治了巫婆和官绅。他的方法妙在1)安排周密2)

<<<<<<精品资料》》》》》 结构力学重难点复习资料 第二章结构的几何构成分析 1、首先必须深刻理解几个基本概念,这几个概念层层递进。 ●几何不变体系:不计材料应变情况下,体系的位置和形状不变。 在几何构成分析中与荷载无关,各个杆件都是刚体。 ●刚片:形状不变的物体,也就是刚体。 在几何构成分析中,刚片的选取非常重要,也非常灵活,可大可小,小至一根杆,大至地基基础,皆可视为刚片。 ●自由度:体系运动时可以独立改变的坐标的数目。 在平面内,一点有2个自由度,一刚片有3个自由度。 ●约束:减少自由度的装置。 一根链杆(或链杆支座)相当于1个约束; 一个铰(或铰支座)相当于2个约束,注意两根链杆和一个铰在约束方面的功能完 全可等同,可根据几何构成分析的需要相互转换,另外注意瞬铰的概念,两根链杆 直接铰接在一点,该点可视为实铰,两根链杆延长后相交在一点,该点则是瞬铰,一个瞬铰也相当于2个约束,两根链杆若平行,瞬铰在平行方向的无穷远处; 一个刚结点(或固定端)相当于3个约束。 ●多余约束:增加一个约束,体系的自由度并不减少,该约束就是多余约束。 注意一个约束是否多余约束,必须视必要约束而定。只有必要约束确定后才能确定多余约束,不能直接说哪个约束是多余约束。 2、必须深刻理解几何不变体系的组成规律。 教材上列出4个规律,其实基本的规律只有一个,就是三角形规律,即小学数学就传授的“三角形是稳定的”。 片法则、三刚片法则中“三铰不共线”、“三链杆不互相平行或相交于一点”的条件,若不满足,则为瞬变体系。 3、给大家推荐几何构成分析的基本思路和步骤 ●若有基础,首先看基础以外部分与基础的联系数:等于3,则只分析基础以外部分, 若几何不变,则整体几何不变,若几何可变,则整体几何可变;不等于3,则须将

教育与教育学: 《一》教育学: 一、概念: 1、来源: (1)孟子:“教育”一词最早见于《孟子.尽心上》“得天下英才而教育之,三乐也。”(孟子,战国) (2)许慎:《说文解字》,“教,上所施,下所效也”。“育,养子使作善也。” (许慎,东汉) 题:最早使用“教”和“育”两个字的是(孟子)。 最早对“教”和“育”两个字解释的是(许慎)。 2、广义:凡是有目的地增进人们的知识和技能、影响人们的思想观念的活动。 包括:社会教育、家庭教育、学校教育 3、狭义:指学校教育,是教育者根据一定的社会要求,有目的、有计划、有组织地通过学校教育的工作,对受教育者的身心施加影响,促进他们朝着期望方向变化的活动。 二、教育的基本要素: 1.教育者:在教育活动中,有目的地影响他人生理、心理及性格发展的人。 现代学校的教育者具有以下特征: (1)主体性---教育者是教育活动的设计者和具体实施者。 (2)目的性---教育者所从事的是以教育为目的的活动。 (3)社会性---现代学校的教育者是社会要求的体现者。 2.受教育者:在社会教育活动中,在生理、心理及性格发展方面有目的地接受影响,从事学习的人,统称为受教育者。 3.教育影响:教育内容和教育措施。中介 4.教育活动中的三对基本矛盾:(受教育者与教育内容的矛盾)(受教育者与教育者的矛

盾)(教育者与教育内容的矛盾) 受教育者与教育内容的矛盾是基本的、决定性的矛盾,是教育活动的逻辑起点。三、教育的属性 (1)教育的质的规定性: ------教育是有目的地培养人的活动。 是教育的质的规定性,也是教育的本质。 教育区别于其它事物现象的根本特征。 ------教育具体而实在的规定性体现在: No.1:教育是人类所特有的一种有意识的社会活动。 No.2:教育是人类有意识地传递社会经验的活动。 No.3:教育是以人的培养为直接目标的社会实践活动。 (2)社会属性:(重点) ——永恒性:教育是新生一代的成长和社会生活的延续与发展不可缺少的手段,为一切人、一切社会所必需,与人类社会共始终,是人类社会的永恒范畴。(人在教育在)【教育是人类所特有的社会现象,只要人类社会存在,就存在着教育,教育的永恒性是由教育本身的职能决定的】 ——1.阶级性:在阶级社会中,教育具有阶级性。 (原始社会和共产主义社会没有阶级性,社会主义社会也具有阶级性) ——2.历史性:教育与社会的生产力的水平和统治阶级制度密切相关,并随之变化而变化发展。 【在不同的社会或同一社会的不同历史阶段,教育的性质、目的、内容等各不相同。不同时期的教育有其不同的历史形态、特征。】 ------3.继承性。指不同历史时期的教育都前后相继,后一时期教育是对前一时期教育的继承与发展。

小学三年级数学知识点和重难点解析 数与计算 -1- 一位数的乘、除法。一个乘数是一位数的乘法(另一个乘数一般不超过三位数)。0的乘法。连乘。除数是一位数的除法。0除以一个数。用乘法验算除法。连除。 -2- 两位数的乘、除法。一个乘数是两位数的乘法(另一个乘数一般不超过三位数)。乘数末尾有0的简便算法。乘法验算。除数是两位数的除法。连乘、连除的简便算法。 -3- 四则混合运算。两步计算的式题。小括号的使用。 -4- 分数的初步认识。分数的初步认识,读法和写法。看图比较分数的大小。简单的同分母分数加、减法。 5小数的初步认识。小数的认识,读法,写法。比较小数的大小。简单的小数加减法。 量与计量 长度单位 千米(公里)、米、分米、厘米、毫米的认识和简单计算。 重量单位 吨、千克、克的认识和简单计算。 几何初步知识长方形和正方形的特征

长方形和正方形的周长。平行四边形的直观认识。周长的含义。长方形与正方形的面积。面积的定义。 应用题常见的数量关系 解答两步计算的应用题 数学广角——集合 学会画韦恩图,利用韦恩图解决集合问题。 实践活动联系周围接触到的事物组织活动 例如记录一周内的天气情况,分类整理,并作简单分析。 三种数学能力 数概念 第一,加强小学三年级学生运用“数概念”的能力培养。 三年级数学中,会出现长度单位的认识,什么千米、毫米、厘米,很多孩子总是无法记清楚,怎么办呢?请大家伸出自己的右手,手心面向自己,从小拇指到大拇指,依次为:毫米、厘米、分米、米、千米。两指之间的距离大小表示进率的大小。你们看,小指、无名指、中指、食指每相临的两指间的距离相等,也就表示毫米、厘米、分米、米每相临两个单位间的进率相等,都是10。而毫米与分米、厘米与米间的进率为100,毫米与米之间的进率为1000,食指与大拇指之间的距离较大,也是1000。记住单位对应的拇指,这个换算就变得十分简单而且准确了。 空间关系 第二,重视和加强发展小学三年级学生“空间关系”的知觉能力。 数和形是不可分开的。因此,学生掌握空间关系的知觉能力也是小学数学能力的重要组成部分。例如三年级下册如用圆圈图(韦恩图)向学生直观的渗透集合概念。让他们感知圈内的物体具有某种共同的属性,可以看作一个整体,这个整体就是一个集合。 观察活动

一年级的知识点及重难点: (一)数与计算 (1)20以内数的认识。加法和减法。 数数。数的组成、顺序、大小、读法和写法。加法和减法。连加、连减和加减混合式题 (2)100以内数的认识。加法和减法。数数。个位、十位。数的顺序、大小、读法和写法。 两位数加、减整十数和两位数加、减一位数的口算。两步计算的加减式题。 (二)量与计量钟面的认识(整时)。人民币的认识和简单计算。 (三)几何初步知识 长方体、正方体、圆柱和球的直观认识。 长方形、正方形、三角形和圆的直观认识。 (四)应用题 比较容易的加法、减法一步计算的应用题。多和少的应用题(抓有效信息的能力)(五)实践活动 选择与生活密切联系的内容。例如根据本班男、女生人数,每组人数分布情况,想到哪些数学问题。 一年级数学学习方法 1、要培养学生的学习习惯。学习习惯的一方面就是作业的按时完成,作业格式训练也是学习习惯培养的一个方面。要利用数学练习本让学生练习写数和写算式 2、重视孩子计算能力的培养 口算20以内的加减法是十分重要的基础知识,孩子必须学好,并能够达到熟练计算的程度。由于孩子的基础不同,不同孩子的计算熟练程度和速度也就存在一定差异,要缩小这一差异,仅靠每天一节数学课练习是不客观的,所以要经常性的练习。一年级要多让孩子借助小棒等学具摆一摆、说一说计算思路。 3、依据生活理解数学,让孩子在游戏中成长 有些数学知识较抽象,容易混淆,我们要注意给孩子创造生活情境,让孩子在实际体验中理解知识。如“左右”的

认识,分辨左右是孩子本学期学习的一个难点,在生活中强化孩子对左右手的认识,引导孩子借此来分辨物体间的左右关系。同时还要注意一个参照物的问题,如两人面对面时,如何判别对面之人的左右边。 4、重视数学语言发展,让学生养成积极思维的习惯。在生活中要多为孩子创设说数学的机会,数学是“思维的体操”,如果不积极动脑思考就不可能学好数学。如在学习“10的分与合”时,在复习铺垫的基础上,提问:“10可以分成几和几呢?”引导学生一边涂珠算一边思考,从而自己得出结论。多问几个“为什么”比直接告诉学生“是这样的”要好得多。,学生在相互之间的思维撞击中学会了知识,获得了积极的成功体验。 总之,一年级学生由于特殊的年龄特征,所以要重视培养学生良好书写、思维的学习习惯。 二年级的知识点和重难点 (一)数与计算 (1)两位数加、减两位数。 两位数加、减两位数。加、减法竖式。两步计算的加减式题。 (2)表内乘法和表内除法。 乘法的初步认识。乘法口诀。乘法竖式。除法的初步认识。用乘法口诀求商。除法竖式。有余数除法。两步计算的式题。 (3)万以内数的读法和写法。 数数。百位、千位、万位。数的读法、写法和大小比较。 (4)加法和减法。 加法,减法。连加法。加法验算,用加法验算减法。 (5)混合运算。 先乘除后加减。两步计算式题。小括号。 (二)量与计量 时、分、秒的认识。 米、分米、厘米的认识和简单计算。 千克(公斤)的认识 (三)几何初步知识 直线和线段的初步认识。 角的初步认识。直角。(四)应用题

《结构力学I》期末复习题 一、几何组成分析: 1.图示体系为[ ]体系。 A 几何可变(常变)B几何瞬变C静定 D 超静定 2.图示体系为[ ]体系。 A 几何可变(常变)B几何瞬变C静定 D 超静定 3.图示体系为[ ]体系。 A 几何可变(常变)B几何瞬变C静定 D 超静定 4.图示体系为[ ]体系。 A 几何可变(常变)B几何瞬变C静定 D 超静定 5.图示体系为[ ]体系。 A 几何可变(常变)B几何瞬变C静定 D 超静定

6.图示体系为[ ]体系。 A 几何可变(常变) B 几何瞬变 C 静定 D 超静定 7.图示体系为[ ]体系。 A 几何可变(常变) B 几何瞬变 C 静定 D 超静定 8.图示体系为[ ]体系。 A 几何可变(常变) B 几何瞬变 C 静定 D 超静定 二.静定结构内力计算 1. 试画出图示静定梁的弯矩图和剪力图。 2.试 画 出 图 示刚架的弯矩图、剪力图和轴力图。各杆长均为l 。

3. 试 求 图 示 桁 架各指定杆的轴力。已知F= 30kN 。 三、静定结构的位移计算 1.用图乘法计算图示荷载作用下外伸梁C 点的竖向位移Δcy 。 2.试画出 图示结构的弯距图。并求C 点的水平位移和D 点转角。已知三杆长均为l , EI 为常数。 10kN

3.试绘制图示静定结构的弯矩图,并求A 点的垂直位移和B 点转角。已知三杆长均为3m 。各杆EI 均为10000kNm 2。 4.试绘制图示静定结构的弯矩图,并求A 点的垂直位移。各杆EI 均为5000kNm 2。 四.力 法 1.试用力法计算图示结构,绘制弯矩图。已知二杆长均为l ,EI 为常数。 2.试用力法计算图示结构,绘制弯矩图。已知两杆长均为l ,EI 为常数。 3.试用力法计算图示结构,绘制弯矩图。已知三杆长均为l ,EI 为常数。 q 5kN

1 平面体系的计算自由度 W 的求法 2 (1)刚片法:体系看作由刚片组成,铰结、刚结、链杆为约束。 3 刚片数 m ; 4 约束数:单铰数 h ,简单刚结数 g ,单链杆数 b 。5 W = 6 3m - 2h - 3g -b 7 (2)节点法:体系由结点组成,链杆为约束。 8 结点数 j ; 9 约束数:链杆(含支杆)数 b 。 10 W = 2j 11 – b 12 (3)组合算法 13 约束对象:刚片数 m ,结点数 j 14 约束条件:单铰数 h ,简单刚结数 g ,单链杆(含支杆)数 b 15 W = (3m + 2j)16 -(3+2h+ b) 17 比较可得:三铰拱与简支梁的竖向支反力完全相同。注意到水平支反力式中18 的分子就是简支梁上截面C的弯矩,则水平支反力可写作:

19 20 综上所述,三铰拱在竖向荷载作用下,任一截面上的弯矩、剪力荷轴力的计21 算公式如下: 22 23 4.4.1 各种结构位移计算公式 24 25 :虚设单位荷载P=1作用下的结构的内力; 26 :实际荷载作用下的结构的内力 27 28 29 30 图乘法 31 位移公式: 32 4.5.2 常见图形的面积和形心 33 常见图形的形心和面积(图4.10)。 34

35 36 图4.10 37 以上图形的抛物线均为标准抛物线:抛物线的顶点处的切线都是与基线平行38 4.5.3 应用图乘法时的几个具体问题 39 (2) 如果有一个图形为折线,则应分段考虑(图4.12) 40 41 图4.12 42 43 (3) 如果图形比较复杂,应根据弯矩图的叠加原理将图形分解为几个简单图44 形,分项计算后再进行叠加图4.13

教育学 第一章教育与教育学 1.教育的概念最早出现在《孟子.尽心上》中的“得天下英才而教育之,三乐也” 2.教育的定义:(p2-4页) 在一定的社会背景下,发生的促进个体的社会化和社会的个性化的实践活动。首先,教育有其明确的目的性。其次,教育中个体的社会化和社会的个性化互为前提、密不可分。再次,教育活动有动力性,日常家庭生活中的抚养和养育行为不能被称为教育。最后,教育活动有社会性、历史性、和文化特征。 (1)社会角度:广义的,凡是增加人们的知识和技能、影响人们的思想品德的活动;狭义的,主要指学校教育;更狭义的,指思想教育活动。 (2)个人角度:成功的学习知识、技能与正确态度的过程。 教育要素:(P5―6页估计会有辨析题--受教育者与学习者的区别辨析) (1)教育者:是指能够在一定社会背景下促进个体社会化和社会个体化活动的人,主要指有明确的教育目的或教育意图的从事教育活动的人。 (2)学习者:学习者和受教育者是教育活动的一个基本要素,受教育者是指将教育对象看成比较被动的存在,看成是纯粹接受教育者教育的人,而学生是指身心两方面还没有成熟的人,相比而言学习者是一个能够更加概括多种教育对象的词汇。 学习者的特点:第一,不同的人有不同的学习目的。第二,不同的人有不同的学习背景或基础,并由此影响到各自的学习兴趣、能力或风格。第三,不同的人在学习过程中所遭遇的问题与困难不同,这是提出因材施教或个性化教学原则的重要基础。第四,不同的学习者对于自身学习行为的反思和管理意识与能力不同,从而影响到他们各自的学习效率和质量。(3)教育影响:即教育活动中教育者作用于学习者的全部信息,既包括信息的内容,也包括信息选择、传递和反馈的形式,是形式与内容的统一。 教育的三要素之间既相互独立,又相互规定,共同构成一个完整的实践系统。没有教育者,教育活动就不可能展开,学习者也不可能得到有效的指导;没有学习者,教育活动就失去了对象,无的放矢;没有教育影响,教育活动就成了无米之炊、无源之水,再好的教育意图、再好的发展目标,也都无法实现。 教育形态的划分标准: (1)教育系统自身的标准(非制度化的教育是指那些没有能够形成相对独立的教育形式的教育;制度化的教育是从非制度化的教育中衍化而来的,是指由专门的教育人员、机构及其运行制度所构成的教育形态) (2)教育系统所赖以运行的场所或空间标准(家庭教育是指以家庭为单位进行的教育活动;学校教育是指以学校为单位进行的教育活动;社会教育是指在广泛的社会生活和生产过程中所进行的教育活动) (3)教育系统所赖以运行的时间标准(农业社会的教育、工业社会的教育与信息社会的教育) 5.教育的起源(简答题和选择题) (1)神话起源说:是错误的 (2)生物起源说 代表人物:利托尔诺和沛西·能 优点:教育学史上第一个正式提出的有关教育起源的学说,也是较早的把教育的起源问题作为一个学术问题提出来,以达尔文的生物进化论为基础,有一定的经验基础,转向科学解释。